кровоток не регистрируется что это значит

Диагностика методом цветного допплеровского картирования (ЦДК)

Александр Павлович Речмедин

Врач УЗИ – Эксперт

Высшая категория

Стаж более 20 лет.

Читать отзывы

Максимов Алексей Юрьевич

Врач УЗИ, Гинеколог.

Стаж более 10 лет.

Перейти на страницу врача

Шмарин Алексей Николаевич

Очень часто при назначении УЗИ- исследований или в прайсе УЗИ встречается фраза «УЗИ с ЦДК». Что же такое это загадочное ЦДК и для чего оно нужно? Не проще ли сделать обычное УЗИ, ведь УЗИ с ЦДК хот и ненамного, но дороже? Давайте попробуем разобраться и получить для себя полную картину и ответ на вопрос – стоит ли переплачивать за ЦДК или достаточно простого УЗИ.

Прежде всего нужно сказать, что ЦДК как функция появилась сравнительно недавно на аппаратах новых поколений и, следовательно, раньше эту процедуру не делали по одной простой причине – старые УЗИ – сканеры этой опции не имеют. Отдельным методом данный вид диагностики считать нельзя. ЦДК является разновидностью классического УЗИ, или, скорее, его дополнением.

УЗИ – исследование с помощью ЦДК врачи назначают для обследования разного рода патологий. Этот способ диагностики является более информативным, так как позволяет провести оценку кровотока и состояния сосудистой системы. Как это происходит?

Основа диагностики методом ЦДК включает в себя дуплексное сканирование в сочетании с Доплер-УЗИ и комбинируется дополнительным режимом цветной визуализации. Иначе говоря, это чёрно-белая картинка УЗИ-аппарата с применением цветного моделирования той или иной области. Именно это выделение цвета указывает на направление и скорость тока крови, проходимость, сопротивление и размеры сосудов. Зная эти данные, специалист может достоверно оценить все процессы, протекающие в организме пациента.

Большой плюс допплеровского картирования заключается в том, что, поскольку этот метод показывает кровоток в обследуемом органе, то он позволяет увидеть начальные формы воспалений, зарождающиеся очаги новообразований, на самых ранних стадиях отличить доброкачественную опухоль от злокачественной, дать оценку роста новообразованию, определить наличие мочекаменной болезни и, даже, показать скрытые камни в желудочном пузыре, показать аномальный кровоток в щитовидной железе и поставить предварительный диагноз, который при обычном УЗИ – сканировании увидеть невозможно.

Показания к применению обследования методом ЦДК: чаще всего, это патологические состояния сосудистой системы человека, такие как аневризма сосудов головного мозга, сосудистая недостаточность, травмы головы и ушибы позвоночника, а также операции на нём, варикоз, подозрение на инсульт, вегетососудистая дистония, атеросклеротические поражения, шейный остеохондроз. Так же метод ЦДК является правом дополнительного выбора пациента при обследовании щитовидной железы, почек и надпочечников или любого другого органа, если есть необходимость в более полной, развернутой и точной картине обследования.

При подозрении на онкологию, наличии уплотнений или новообразований неустановленного генеза – УЗИ с ЦДК является обязательным.

Как и другие методы ультразвукового обследования, УЗИ методом ЦДК безболезненная процедура и не несёт вреда организму человека.

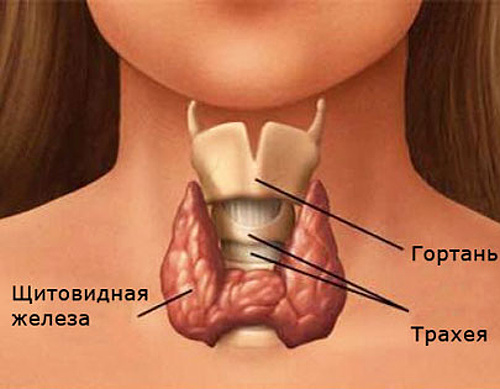

Что такое ЦДК при УЗИ щитовидной железы?

Современное УЗИ щитовидки в большом количестве случаев проводится с использованием ЦДК. Оно позволяет специалисту наиболее точно рассмотреть состояние органа у человека. Такой метод даёт возможность установить причину поражения, а также направление и скорость его распространения. Всё это помогает сделать современное медицинское обеспечение, которое исследует поток крови внутри тканей.

На сегодняшний день подобный способ диагностирования наиболее эффективен. Далее рассмотрим более тщательно, что такое ЦДК при УЗИ щитовидной железы.

Мнения специалистов и разные подходы

В современной медицине лучшим способом для выявления и предотвращения заболеваний на ранних стадиях считается УЗИ. Но число больных с каждым годом растёт, поэтому врачам приходится внедрять новые технологии. Это нужно для получения более точной картины заболевания. Намного расширить возможности привычного УЗИ помогло цветное допплеровское картирование, в сокращении ЦДК. Хотя, используя данную технологию в практике, некоторые специалисты оценивают её неоднозначно.

Выделяется три основных подхода:

Главная ценность метода не только в выявлении дефектов кровоснабжения щитовидной железы, но и возможность обнаруживать опухоли на начальных стадиях развития. ЦДК позволяет получить информацию из самой глубины происходящего. Благодаря этому, квалифицированный специалист может провести дифференциацию отклонений.

Он сможет распознать, где доброкачественная опухоль, а где злокачественная. Оборудование позволяет видеть структуру и строение ткани в нескольких масштабах.

Пациенту назначается УЗИ щитовидки с ЦДК, если у него наблюдаются следующие симптомы:

Информация, получаемая с помощью ЦДК

Такой метод в наше время можно отнести к самому используемому в мире. Ведь информация, полученная с помощью современной технологии, помогает понять степень пораженности эндокринной железы, а также всей системы в целом. Если применять ДК в цветном варианте, то врач может обследовать не только щитовидку, но и жидкость вокруг неё. Такой возможности нет ни у одного другого оборудования. Специалист проверит состояние сосудов пациента.

Цветное допплеровское картирование даёт возможность анализировать информацию в “прямом эфире”. На дисплее эндокринолог видит красный и синий цвет, которые передают данные о движении крови. Нужно отметить, что цвета – это не тип сосудов и артерий. Для этого врач пользуется специальным списком, в котором подробно описана проблема и тип болезни.

Основные данные, получаемые оборудованием:

Назначение метода

Специалист назначает УЗИ с ЦДК при подозрении на определённые заболевания, такие как:

Очень часто такой метод обследования используется при постоянной отечности ног у человека. При отеках сильно заметны вены, появляются частые боли в конечностях, регулярные судороги.

Описание процедуры, подготовка к ней

Перед процедурой пациент должен с ней ознакомится и морально подготовиться. Посещать врача в шоковом или стрессовом состоянии категорически запрещается. Такое состояние не позволит понять точной картины происходящего, потому что все органы будут сильно напряжены. Рекомендуется ограничить употребление мясных продуктов перед процедурой.

При посещении кабинета УЗИ с собой пациент берёт какое-либо полотенце или пеленку, на которую укладывается человек во время обследования. Полотенцем убираются излишки геля, которым смазывается место исследования. Такая процедура никак не влияет на организм.

Существует некоторые противопоказания, запрещающие проведение обследование щитовидной железы:

Учёными выделяется несколько достоинств УЗИ с цветным допплеровским картированием:

Самым главным плюсом ЦДК является безопасность процедуры для беременных. Такой метод не несёт никакого вреда для развивающегося плода. Он активно начинает внедряться в клиники и больницы всего мира.

Трансвагинальное УЗИ и цветовая допплерография при опухолях яичников

УЗИ сканер HS70

Точная и уверенная диагностика. Многофункциональная ультразвуковая система для проведения исследований с экспертной диагностической точностью.

Целый ряд физиологических и патологических процессов, протекающих в яичниках, сопровождается увеличением их размеров: созревание фолликула, появление различных кист, наличие эндометриоза, воспалительных процессов, доброкачественных и злокачественных опухолей. В большинстве случаев больные нуждаются в оперативном лечении. Уточнение диагноза до операции необходимо для определения объема оперативного вмешательства, характера предоперационной подготовки и необходимой квалификации хирурга.

Кисты представляют самую частую объемную патологию яичников и представляют собой ретенционные образования, возникающие вследствие избыточного скопления тканевой жидкости в предшествующих полостях. Развитие кист наблюдается в основном в репродуктивном возрасте. В большинстве случаев это функциональные образования, размер которых не превышает 4-5 см. В постменопаузальном периоде кисты встречаются у 15-17% больных.

Опухоли, происходящие из поверхностного эпителия, составляют около 70% всех опухолей яичников. Среди них доброкачественные варианты (серозные и псевдомуцинозные) встречаются у 80% больных. Доброкачественные опухоли яичников (исключая гормонпродуцирующие) независимо от строения в своих клинических проявлениях имеют много общего. Ранние стадии заболевания протекают бессимптомно и даже при появлении первых симптомов больные часто не обращаются к врачу, либо врач не рекомендует оперативное лечение, предпочитая динамическое наблюдение. Злокачественные опухоли яичников выявляются в 20% всех новообразований женской половой системы.

Наиболее частой жалобой больных с опухолями яичников являются тупые, ноющие боли внизу живота, иногда в паховых областях. Острые боли бывают лишь при перекруте ножки опухоли и при кровоизлияниях в случаях разрыва капсулы. Как правило, боли не связаны с менструацией. Они возникают вследствие раздражения или воспаления серозных покровов, спазмах гладкой мускулатуры половых органов и в результате нарушения кровообращения в тех или иных органах. Второй по частоте жалобой является нарушение менструального цикла по типу дисменореи, олигоменореи или гиперполименореи.

В течение нескольких десятилетий ультразвуковая диагностика с успехом применяется для дифференциации опухолей матки и придатков. Сопоставление данных эхографии и морфологического исследования свидетельствует о высокой точности выявления опухолевидных образований яичников и определения их внутренней структуры.Однако в ряде случаев доброкачественных новообразований придатков, особенно у пациенток пре- и постменопаузального периода трансвагинальная эхография не позволяет дифференцировать характер опухолевого роста. Возможность дифференциации доброкачественных и злокачественных образований яичников с помощью цветового допплеровского картирования (ЦДК) представляет собой перспективное направление в ультразвуковой диагностике.

Основным достижением ЦДК в диагностике опухолевых процессов является визуализация и оценка кровотока новообразованных сосудов опухоли, которые имеют свои характерные особенности. Система васкуляризации опухоли представлена множеством мелких, очень тонких, аномальных по форме и расположению сосудов, хаотично разбросанных в пределах опухолевых тканей. Кровоток в этих сосудах характеризуется крайне низким сосудистым сопротивлением, высокой скоростью и разнообразным направлением. Особенности кровотока обусловлены трансформацией кровеносных сосудов в широкие капилляры или синусоиды, лишенные гладкой мускулатуры, наличием прекапиллярных дренажей и множественных артериовенозных анастомозов с очень низким сосудистым сопротивлением, которые обеспечивают высокую кинетическую энергию кровотока и широкую вариабельность его направления. В результате многочисленных исследований Дж. Фолкмана было выявлено, что описанный тип кровообращения является особенностью первично злокачественных опухолей матки и яичников, что подтверждает гипотезу о том, что все быстрорастущие злокачественные новообразования продуцируют собственные сосуды для обеспечения дальнейшего роста.

Кровоток в доброкачественных опухолях имеет иной характер. Сосуды, участвующие в васкуляризации доброкачественных образований матки и яичников, являются непосредственным продолжением терминальных ветвей маточных и яичниковых артерий. Допплерометрическими характеристиками кровотока в этих сосудах является постоянное наличие невысокого диастолического компонента, низкая его скорость и высокие значения индекса резистентности. По мнению большинства авторов периферическая, с единичными сосудами, васкуляризация опухоли должна ассоциироваться с доброкачественностью, а наличие множественных сосудов в центральной части, на перегородках и в папиллярных разрастаниях является признаком злокачественноcти.

В связи с общностью эхографических проявлений выделено два типа внутриопухолевого кровотока

Периферический внутриопухолевый кровоток со средним уровнем резистентности сосудов отмечается при различных видах кист и при серозных кистомах.

При пограничных кистомах и злокачественной трансформации яичников регистририруется неоваскуляризация: интенсивный центральный и периферический внутриопухолевый кровоток с низкими значениями индекса резистентности в новообразованных сосудах.

Пациенты с периферическим внутриопухолевым кровотоком

У больных с кистами яичников и кистомами наиболее частой жалобой являются боли внизу живота, а также в пояснице, иногда в паховых областях. Боли не были связаны с менструацией и носят тупой, ноющий характер. Нерегулярный менструальный цикл отмечается у 31,3% пациенток. Хронические воспалительные процессы матки и придатков наблюдаются у 43,8% больных.

У пациентки с параовариальной кистой на стороне опухолевидного образования визуализируется яичник.

При цветовой допплерографии регистрируются единичные цветовые сигналы от сосудов, расположенных в капсуле образования, со средним уровнем индекса резистентности (IR min = 0,57+0,09 и 0,54+0,09).

У больных с эндометриоидными кистами характерным признаком является прогрессирующий болевой синдром, особенно выраженный в предменструальный период и во время менструации. У большинства пациенток боли сопровождаются симптомами раздражения брюшины за счет микроперфорации кист и излития их содержимого в брюшную полость. Кисты располагаются сбоку и сзади от матки, из-за выраженного спаечного процесса представляли с маткой единый конгломерат. Размеры эндометриоидных кист меняются в зависимости от фазы менструального цикла и составляют 6-8 см.

При трансвагинальной эхографии отмечается одностороннее образование с толстой стенкой, имеющей двойной контур. Содержимое кисты представлено несмещаемой мелкодисперсной взвесью.

Цветовая допплерография регистририрует «бедный» периферический кровоток в сосудах новобразования со средним уровнем резистентности (IR min = 0,59+0,03).

Пациенты с неоваскуляризацией опухолевого образования

Больные с пограничными кистомами яичников жалуются на тупые, ноющие боли внизу живота. В 83,3% случаях отмечено увеличение живота в объеме. Размеры опухолей варьируют в широких пределах: 7-20 см в диаметре. Для всех опухолей отмечается характерное снижение звукопроводимости. Судить о длительности заболевания не представляется возможным, так как те или иные симптомы заболевания больные отмечают довольно продолжительное время, но не обращаются за медицинской помощью, либо врач не рекомендует оперативного лечения.

Папиллярные цистаденомы при эхографии визуализируются, как образования с четким и ровным наружным контуром, однако по внутреннему контуру имеют место множественные папиллярные образования в виде эхопозитивных пристеночных структур.

Муцинозные опухоли характеризуются многокамерностью и наличием перегородок неодинаковой толщины. Содержимое камер представлено губчатой массой повышенной эхогенности.

У больных злокачественными опухолями яичников клиническое течение заболевания на ранних стадиях заболевания характеризуется отсутствием выраженной симптоматики. В более поздних стадиях распространения процесса женщины жалуются на боли внизу живота, чувство недомогания, слабость, быструю утомляемость. В малом тазу пальпируются плотные бугристые болезненные образования с шиповидными выростами в ректовагинальную клетчатку, малоподвижные, спаянные в единый конгломерат. Рано появляющийся асцит приводит к увеличению объема живота, напряжению мышц передней брюшной стенки, одышке. Подавляющее большинство больных поступает в специализированный онкологический стационар с III и IV стадиями заболевания.

При эхографии серозных злокачественных опухолей обнаруживаются патологические образования больших размеров (13-20 см в диаметре), занимающие практически всю брюшную полость. Матка вовлекается в опухолевый конгломерат и в ряде случаев не визуализируется отдельно. Границы опухоли в большинстве случаев имеют бугристый контур и прослеживаются не на всем протяжении.

Муцинозные цистаденокарциномы характеризуются наличием множественных камер различного диаметра (1-4 см), некоторые из них заполнены мелкоячеистыми структурами средней эхогенности.

Возрастание ангиогенной активности и диффузно-высокая капиллярная плотность соответствует очагам пролиферации и малигнизации. Поэтому необходимо ориентироваться на минимальный индекс резистентности внутриопухолевых сосудов, как показатель, более точно отражающий процессы, происходящие в новообразовании.

Ультразвуковое исследование позволяет выявить наличие и определить структуру опухолевидных образований яичников практически в 100% случаев. Однако использование серой шкалы как независимого метода на сегодняшний день является нерациональным, так как не позволяет оценить характер опухолевого роста и выделить пациенток группы риска.

Цветовое допплеровское картирование позволяет предоперационно, неинвазивно оценить и дифференцировать опухоли по степени изменений их сосудистой стенки, по локализации и количеству сосудов, являясь своеобразной мерой оценки злокачественности новообразований яичников. Сопоставление данных эхографии и допплерографии приводит к реальному повышению точности диагностики опухолевидных образований яичников.

УЗИ сканер HS70

Точная и уверенная диагностика. Многофункциональная ультразвуковая система для проведения исследований с экспертной диагностической точностью.

Физиологические изменения гемодинамики матки у женщин репродуктивного, пери- и постменопаузального периодов

УЗИ сканер HS60

Профессиональные диагностические инструменты. Оценка эластичности тканей, расширенные возможности 3D/4D/5D сканирования, классификатор BI-RADS, опции для экспертных кардиологических исследований.

Введение

Цветовое картирование и спектральная допплерография в настоящее время стали рутинными методиками. Однако исследованиям кровотока in vivo у женщин в разные фазы менструального цикла посвящено небольшое количество научных работ как в нашей стране, так и за рубежом. Из отечественных исследователей необходимо отметить разработку нормативных параметров артериального кровотока Е.В. Федоровой и А.Д. Липманом [1], Б.И. Зыкиным и соавт. [2], а также М.Н. Булановым [3]. Для оценки кровоснабжения матки и придатков авторы используют такие показатели, как максимальная систолическая скорость, конечно-диастолическая скорость и уголнезависимые индексы периферического сопротивления (резистентности, пульсационный и систоло-диастолическое отношение). Современная ультразвуковая аппаратура позволяет полнее оценить гемодинамику внутренних половых органов женщины, что недостаточно отражено в отечественной литературе.

Материал и методы

| Фаза цикла | n | День цикла (M±σ) | Возраст пациенток, годы |

|---|---|---|---|

| Ранняя пролиферативная | 49 | 6,6±1,5 | 30,3±5,7 |

| Поздняя пролиферативная | 53 | 11,5±1,1 | 28,3±5,3 |

| II фаза овуляторного цикла | 54 | 21,0±4,6 | 31,3±6,6 |

| II фаза ановуляторного цикла | 21 | 20,1±4,2 | 29,3±7,9 |

Ультразвуковое исследование проводили на современных ультразвуковых аппаратах в комплекте мультичастотных трансабдоминальных и трансвагинальных датчиков по общепринятой методике обследования органов малого таза у женщин. Исследование кровотока в матке начинали с обеих маточных артерий на уровне перешейка или в области трубных углов с соблюдением угла инсонации. После нахождения интересующего сосуда измеряли его внутренний диаметр. Поиск ветвей маточных артерий в миометрии и эндометрии осуществляли по методике, подробно описанной в книге Е.В. Федоровой и А.Д. Липмана «Применение цветового допплеровского картирования в гинекологии» [1].

После проведения цветового картирования и спектральной допплерографии в 2D режиме переходили к трехмерной реконструкции матки с использованием функции энергетического картирования. С помощью прикладной программы VOCAL TM (Virtual Organ Computer-aided AnaLysis) определяли индекс васкуляризации (VI), индекс кровотока (FI) и васкуляризационно-потоковый индекс (VFI), которые автоматически рассчитываются при построении гистограмм. Для корректного получения перечисленных индексов глубину сканирования подбирали таким образом, чтобы матка занимала весь экран, если необходимо, использовали масштабирование (ZOOM). Цветовое окно располагалось на всю матку от области внутреннего зева до дна, захватывая серозную оболочку передней и задней стенок. Шкалу диапазона скорости (частота повторения импульса) устанавливали на минимальное значение, соответствующее 1-10 см/с. С целью удаления низкочастотного компонента, обусловленного движением стенок сосуда, использовали соответствующий частотный фильтр. Регулятор цветового режима настраивали на максимальное усиление, при котором на изображении не возникали случайные цветовые пятна (спекл-шум), а для повышения цветового разрешения использовали низкую частоту покадровой развертки изображения и максимальную плотность линий. Угол построения трехмерного объекта составлял 120° с шагом вращения 9-15° (рис. 1).

Рис. 1. Построение трехмерного изображения матки (угол 120° с шагом вращения 15°).

Полученные результаты обрабатывались стандартными статистическими методами. Все количественные данные, подчиняющиеся нормальному распределению, представлены в виде M±σ. В тех случаях, когда данные не подчинялись нормальному распределению, они представлены как минимальное и максимальное значения, а также медианы (med, или 50-й процентиль). Для выявления различий количественных признаков между группами использовались однофакторный дисперсионный анализ и двусторонний критерий Стьюдента. Достоверными считались различия при p 10 лет

Диаграмма 6. Динамика максимальной артериальной скорости (Vmax) у женщин репродуктивного и постменопаузального периодов (med).

Диаграмма 7. Динамика минимальной артериальной скорости (Vmin) маточных артерий у женщин репродуктивного и постменопаузального периодов (med).

| Фаза цикла или длительность менопаузы | Маточная артерия | |

|---|---|---|

| правая | левая | |

| Ранняя пролиферативная | 5,4 (1,5-23,0) | 4,6 (0,6-17,5) |

| Поздняя пролиферативная | 5,5 (1,6-13,0) | 5,4 (2,2-14,0) |

| Овуляторный цикл | 6,2 (1,5-18,7) | 6,0 (1,8-17,8) |

| Ановуляторный цикл | 6,5 (1,8-8,8) | 6,1 (2,4-13,2) |

| Перименопауза | 5,1 (2,3-16,4) | 4,6 (1,1-12,4) |

| Менопауза от 2 до 5 лет | 4,1 (1,8-13,7) | 3,7 (1,5-12,0) |

| Менопауза от 5 до 10 лет | 3,1 (1,5-5,8) | 3,6 (1,0-9,7) |

| Менопауза > 10 лет | 3,1 (0,9-6,9) | 2,8 (1,0-7,4) |

Динамика изменения Vmean в различные фазы менструального цикла и постменопаузальном периоде представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8. Динамика средней скорости кровотока (Vmean) маточных артерий у женщин репродуктивного, пери- и постменопаузального периодов (med).

Среди обследованных пациенток репродуктивного возраста индексы периферического сопротивления (PI и IR) в обеих маточных артериях снижались во II фазе цикла (диаграммы 9, 10).

Диаграмма 9. Динамика индекса резистентности (IR) маточных артерий в зависимости от дня менструального цикла.

Диаграмма 10. Динамика пульсационного индекса (PI) маточных артерий в зависимости от дня менструального цикла.

При сравнении показателей овуляторного цикла с поздней пролиферативной фазой выявлена достоверная разница (p 10 лет

Диаграмма 13. Динамика индекса резистентности (IR) маточных артерий у женщин репродуктивного, пери- и постменопаузального периодов.

Диаграмма 14. Динамика пульсационного индекса (РI) маточных артерий у женщин репродуктивного, пери- и постменопаузального периодов.

В табл. 5 представлены значения индекса резистентности, полученные при допплерометрии миометрия и эндометрия в пролиферативную и секреторную фазу цикла.

Диаграмма 20. Показатели индекса артериальной перфузии (ИАП) во II фазу овуляторного и ановуляторного менструального цикла (med).

Кровоснабжение матки зависело также от возраста женщины. Наибольшие показатели ИАП во все фазы менструального цикла отмечались в возрасте 26-30 лет, после 35-летнего возраста они резко снижались (p 0,05*

Диаграмма 22. Динамика индекса артериальной перфузии (ИАП) матки у женщин репродуктивного, пери- и постменопаузального периодов (med).

Обсуждение

Менструальный цикл представляет собой сложную единую функционирующую систему циклической продукции гонадотропинов, эстрогенов, андрогенов и прогестинов, индуцирующую активность аутокринных и паракринных медиаторов, других биологически активных веществ. Большое значение имеет состояние рецепторного аппарата яичников и эндометрия. Формирование пятиступенчатой кольцевой системы, состоящей из коры головного мозга, гипоталамуса, гипофиза, яичников (и других эндокринных желез), органов-мишеней, взаимозависимо определяет циклическую выработку определенных гормонов. Импульсная секреция гонадотропинов, имеющая различный характер в разные фазы цикла, обусловлена воздействием стероидов яичников посредством опиоидных пептидов. Столь сложная, многокомпонентная, взаимообусловленная система обратной связи осуществляется нейрогуморальным путем. В свою очередь гормоны, регулирующие репродуктивную функцию, влияют на тонус сосудистой стенки, вязкость крови, что отражается на гемодинамике внутренних половых органов 6. Параметры кровотока у здоровых пациенток в разные фазы менструального цикла непосредственно связаны не только с выработкой в определенном соотношении центральных и периферических половых гормонов, но и со всем нейроэндокринно-биохимическим комплексом женского организма.

Угасание репродуктивной функции сопряжено со множеством факторов, которые не всегда удается достоверно выявить или предвидеть. На этот процесс влияют генетическая детерминация, перенесенные или имеющиеся хронические заболевания не только гениталий, но и других органов и систем, социальная среда и др. Все эти обстоятельства, безусловно, отражаются на гемодинамических показателях внутренних половых органов женщины в различные возрастные периоды.

Регулярный 28-дневный менструальный цикл имеют менее 50% здоровых женщин, у большинства он колеблется от 25 до 31 дня [8]. Некоторая подвижность длительности регулярного менструального цикла в связи с циклическими изменениями абсолютного и относительного уровня гормонов предопределяет достаточно широкий диапазон показателей кровотока матки и придатков.

Идентификация магистральных сосудов малого таза у женщин сопряжена с определенными трудностями, связанными с вариабельностью их расположения, инкорпорирования артерий, кровоснабжающих матку и придатки, в венозные сосудистые сплетения. Тем не менее сканирование в области боковых краев матки от перешейка до трубных углов позволяет обнаружить маточные артерии у 100% женщин репродуктивного и раннего постменопаузального возраста. В случаях длительной менопаузы, особенно превышающей 15 лет, для обнаружения маточных артерий порой приходится затратить много времени, даже при использовании приборов экспертного класса, которые были применены в данном исследовании. Как было выявлено, у здоровых женщин диаметр маточных артерий колеблется от 2 до 4 мм в репродуктивном и перименопаузальном возрасте и сокращается до 1,5-2 мм в постменопаузе более 10 лет.

а) Стандартное цветовое картирование.

История исследований гемодинамики матки началась с определения скорости кровотока в маточных артериях [9]. В последующем были отмечены более высокие скоростные показатели во II фазе цикла по сравнению с I и достоверное повышение максимальной артериальной скорости в период расцвета желтого тела [1, 3, 10]. В исследовании, проведенном американскими учеными, обращает на себя внимание большой разброс систолической скорости в маточных артериях, которые колебались от 10 до 108 см/с (в среднем 36,1 см/с) [11]. Полученные нами результаты также свидетельствуют о широком диапазоне скоростей в маточных артериях. Так, минимальные значения, составляющие 12-14 см/с, отмечены не только в раннюю пролиферативную фазу, но и во II фазу овуляторного цикла. Превышение скорости 50 см/с зафиксировано не только в период расцвета желтого тела, но и в I фазе цикла. Возможно, это связано с циркадными ритмами, влияние которых приводит к максимальным значениям скорости кровотока ранним утром с максимальным снижением в полдень и поздно вечером [12]. Следует отметить, что на скорость кровотока существенное влияние оказывает угол инсонации, который не всегда удается соблюдать в связи с извитым ходом маточных артерий и их индивидуальным расположением, что приводит к погрешности скоростных показателей до 40% [13]. В некоторой степени нивелировать эту погрешность можно с помощью коррекции угла сканирования (Angle) в допплеровском режиме.

PI при гинекологических обследованиях применяется реже, чем IR. В первую очередь следует отметить трудоемкость использования данного индекса. Так, получить четкий, без акустических помех спектр кровотока в радиальных и нижележащих артериях в связи с малым диаметром сосудов удается крайне редко. Это обстоятельство вынуждает вручную проводить трассировку спектра кровотока, занимающую много времени, что приводит к погрешности показателей, достигающей 25-33% [2]. Однако в маточных артериях несложно получить четкий спектр, позволяющий применять автоматическую трассировку кривой скорости кровотока, и быстро получить все скоростные показатели и индексы периферического сопротивления.

На показатели пульсационного индекса влияют не только максимальная и минимальная скорость, но и средняя скорость кровотока, которая чем выше, тем ниже PI. За 1-2 дня до овуляции происходит резкое снижение PI с 2,75 до 1,19 [10, 13], что подтверждается нашими результатами достоверного изменения PI между поздней пролиферативной и ранней секреторной фазой цикла. Отсутствие существенных различий между контрлатеральными артериями в скоростных показателях и индексах периферического сопротивления в зависимости от наличия или отсутствия с одноименной стороны желтого тела в яичнике подтверждает факт гуморального влияния гормонов на перфузию матки в отличие от заинтересованных артерий яичников [6, 7].

С окончанием менструальной функции в маточных артериях снижаются максимальная, минимальная и средняя скорости кровотока. Приближение конечнодиастолической скорости к нулю влияет на IR, который стремится к 1,0. Вопреки данным литературы о повышении PI в постменопаузе [1, 13], собственные результаты свидетельствуют о том, что этот индекс является достаточно стабильным в течение 10 лет после прекращения менструации. Достоверное снижение его наблюдается в группе женщин с менопаузой более 10 лет только по сравнению с перименопаузой. Следует отметить, что из исследования исключались пациентки, получавшие заместительную гормональную терапию, но мы не учитывали такие факторы, как прием лекарственных препаратов, влияющих на состояние сосудистой стенки, вязкость крови и др.

Нам не удалось найти данных об объемном кровотоке матки в отечественной литературе, за рубежом имеются лишь единичные публикации по этой теме [14, 15]. Отчасти это связано с тем, что для расчета приходится вручную пользоваться трудоемкой формулой, включающей диаметр маточных артерий и среднюю скорость кровотока.

Расчеты показывают, что от ранней пролиферативной фазы к овуляции объемный кровоток в совокупности по двум артериям повышается более чем в 2 раза, в среднем с 22,2 до 47,5 мл/c. Весь период функционирования желтого тела этот показатель сохраняется на уровне около 50 мл/c и резко снижается к менструации (см. диаграмму 16). Как следует из работы K. Hoyt и соавт. [15], которые проводили параллельные обследования одних и тех же пациенток на 5 современных приборах, получена минимальная ошибка (r² > 99,1%) измерений между 3 независимыми исследователями. Авторы учитывали объемный кровоток в минуту, но мы полагаем, что лучше использовать показатель, соответствующий миллилитрам в секунду, а не в минуту, учитывая тот факт, что пациентки, как правило, волнуются при посещении врача, в связи с чем у них регистрируется тахикардия, доходящая до 100 уд/мин, что, несомненно, искажает истинный результат.

Гемодинамика матки у здоровых пациенток связана с их возрастом. Между 25 и 30 годами происходит максимальное кровенаполнение во все фазы цикла и соответственно являются максимальными показатели ИАП. Более молодые женщины, а также в возрастной группе от 30 до 35 лет имели объемный кровоток и ИАП значительно меньше, чем 25-30-летние. Выявленные закономерности могут быть причиной меньшего количества благополучного наступления и течения беременности у юных пациенток, а также у женщин старше 30 лет. После 35 лет перфузия матки существенно снижается, приближаясь по своим показателям к перименопаузальному периоду, что существенно осложняет реализацию генеративной функции и может явиться фоном для возникновения миомы матки [8, 17, 18].

Литература

УЗИ сканер HS60

Профессиональные диагностические инструменты. Оценка эластичности тканей, расширенные возможности 3D/4D/5D сканирования, классификатор BI-RADS, опции для экспертных кардиологических исследований.