что такое поднимать целину

Неподнятая целина – почему провалилась идея прирастить урожай?

Слово «целина» нынешнему поколению молодых россиян уже практически ничего не говорит. Между тем еще полвека с небольшим назад у тогдашней молодежи оно вызывало чувство патриотического подъема и энтузиазма, и вряд ли меньшее, чем слово «космос».

Комсомольцы и студенты

целыми группами ехали покорять целину, потому что здесь им виделась не только романтика юности, но и возможность показать себя в новом деле, помочь своей стране и своему народу, как ни громко это звучит по нынешним временам.

Эпоха масштабного освоения целинных и залежных земель на востоке СССР по времени совпала с началом так называемой «хрущевской оттепели». Однако наступало это потепление в постсталинском обществе трудно и медленно, особенно в такой консервативной сфере, как сельское хозяйство. Как известно, после смерти Сталина, с 6 марта 1953 года пост Председателя Совета министров СССР занял секретарь ЦК КПСС Георгий Маленков, и его недолгое правление историки считают периодом первых постсталинских реформ в советской экономике.

Об этом было объявлено 8 августа 1953 года, когда Маленков выступил с докладом на сессии Верховного совета СССР, где выдвинул программу смягчения политики партии по отношению к крестьянству. Время пребывания его у власти народ вспоминал затем меткой фразой: «Пришел Маленков – поели блинков». В целом же экономическая программа, провозглашенная новым руководителем, была направлена на рост благосостояния населения, переориентацию промышленности на выпуск товаров народного потребления. В отношении сельского хозяйства он предусматривал списание прежних недоимок по продналогу с колхозов, уменьшение вдвое самого налога, разрешение в пять раз увеличить размеры приусадебного участка, повышение в три раза закупочных цен на пшеницу и рожь. В связи с этими реформами в середине 1950-х годов советское сельское хозяйство пережило невиданный до того подъем, который, правда, уже через три года был прерван хрущевским всплеском борьбы с приусадебными участками и ростом принудительных мясозаготовок.

Именно Никита Хрущев, а вовсе не Маленков, как до этого многие предполагали, был избран 7 сентября 1953 года Первым секретарем ЦК КПСС. По его инициативе в марте 1954 года состоялся пленум ЦК КПСС, который «на ура» принял знаменитое постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». К таким землям были отнесены обширные степные пространства не только в Казахстане и Киргизии, но также в Поволжье, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. И уже в марте 1954 года из Москвы в направлении этих необжитых мест отправился первый поезд с молодыми целинниками.

Нынешние эксперты считают, что хрущевское руководство, видя отчаянное положение страны в деле продовольственного обеспечения, попыталось разрешить эту проблему не новыми, а прежними сталинскими методами. Увеличения производства хлеба в стране Хрущев и его окружение стали добиваться не путем повышения производительности труда крестьян и экономическим стимулированием, а экстенсивным методом, то есть за счет освоения новых земельных пространств нашей необъятной страны.

Именно в период освоения целины Хрущев развернул свою знаменитую кампанию по выращиванию кукурузы, которую в печати тогда называли «царицей полей». В частности, в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 15 апреля 1954 года «О дальнейшем развитии совхозов Министерства совхозов СССР и повышении их рентабельности» на этот счет говорилось так: «…Осудить, как вредную для дела, недооценку многими работниками совхозов значения возделывания кукурузы, в результате чего удельный вес кукурузы в посевах крайне незначителен, а урожайность ее из-за несоблюдения основных требований агротехники в большинстве совхозов находится на недопустимо низком уровне». В числе регионов, где посевы кукурузы предписывалось увеличить в первую очередь, были названы не только плодородные регионы Кубани и Украины, но также и обширные территории рискованного земледелия – Среднее и Нижнее Заволжье, Южный Урал, Северный Казахстан.

При этом не обошлось и без казусов, когда отдельные чиновники в своем служебном рвении пытались насаждать эту культуру даже там, где это было недопустимо по климатическим условиям. Но «царица полей» не оправдала ожидания даже во многих хозяйствах южной части страны, к большому разочарованию партийного руководства. Дело в том, что для нормального развития этому растению требуется значительное количество воды, в чем засушливые регионы Заволжья, Оренбуржья и Северного Казахстана во все времена испытывали острый дефицит.

Как это ни странно, но главным виновником своих просчетов в реализации «целинной эпопеи» Хрущев объявил… Георгия Маленкова. На заседании пленума ЦК КПСС 25 января 1955 года ему приписали уклон в «ревизионизм», и в итоге Маленков был отправлен в отставку.

Вместо него Председателем Совета министров СССР стал Николай Булганин, который в течение 1920-1950-х годов занимал руководящие посты в самых разных советских ведомствах, однако нигде проявить себя так и не смог. В итоге уже через три года Хрущеву пришлось заменить Булганина в силу его полной некомпетентности в вопросах экономики.

Тем не менее Хрущев и дальше пытался поднять сельское хозяйство страны административными методами. Чего стоит один лишь его знаменитый лозунг: «Догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока». Однако добиться трех-четырехкратного прироста продукции силами одних лишь колхозов было невозможно, и потому власти решили увеличить эти показатели за счет изъятия продовольствия из личного хозяйства крестьян. И вскоре в стране начались добровольно-принудительные закупки скота у крестьян. Молочный скот отправляли на фермы, остальной – на бойню. В связи с этим в 1959 году производство мяса в СССР увеличилось на треть, но уже через два года оно заметно упало, так как базис животноводства оказался подорван.

Жалобщиков – за решетку

В те же годы на селе началась борьба с приусадебными участками, которые стали резко сокращать, а кое-где – и вовсе отбирать. Власти при этом объяснял и, что крестьяне, имевшие большое подворье, просто не могут хорошо трудиться в колхозе. Также был увеличен и колхозный налог. Но уже вскоре все перечисленные меры привели к обратному эффекту. В 1962 году из-за сокращения сельскохозяйственного производства в стране властям пришлось поднять цены на мясомолочные товары, что вызвало новую волну народного возмущения. Как известно, в Новочеркасске Ростовской области это недовольство вылилось в массовую демонстрацию трудящихся, которая была подавлена военной силой.

Сейчас лишь старожилы помнят, что в начале 1960-х годов во многих регионах страны начались перебои с хлебом, что вынудило советское правительство в 1962 году впервые в истории страны закупить за рубежом хлебное зерно. Именно тогда неожиданно для всех из продажи вдруг стали исчезать самые обычные продукты питания. В разряд дефицита попали сахар, масло, молоко, колбаса, детская манная крупа и даже белый хлеб. В связи с такой ситуацией некоторые граждане, вдохновленные развенчанием сталинского культа личности, стали писать жалобы в партийные и советские органы. Кое-кто из авторов таких писем настолько осмелел, что прямо обвинил в продовольственном кризисе лично Хрущева.

Партийные органы тут же отреагировали на «сигналы» граждан – правда, весьма своеобразно: они стали передавать письма в органы госбезопасности, которые по многим из них возбуждали уголовные дела по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). Авторам посланий обычно вменялось в вину «распространение клеветнических измышлений в отношении руководителей ЦК КПСС и советского правительства и проводимой ими политики, возведение клеветы на положение трудящихся в СССР». Сейчас рассекречены данные о том, что в течение 1963-1964 годов по 70-й статье УК РСФСР областными судами были приговорены к различным срокам лишения свободы несколько сотен человек.

Неизвестно, что бы произошло дальше, если бы на внеочередном пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 14 октября 1964 года, Хрущев не был отправлен в отставку.

Что такое поднимать целину

СССР покорил космос, но потерпел поражение на земле

Филипп Прокудин

Освоение целины в Советском Союзе по размаху и масштабности не уступало космической программе и атомному проекту. Несмотря на напряжение всех сил государства, продовольственную проблему так и не решили. Зато целина повлияла на судьбу миллионов советских граждан и продвинула карьеру Леонида Ильича Брежнева. Что получила страна от грандиозного проекта, разбиралось РИА Новости.

Как начиналась эпопея

«Кто-то уехал через три дня, кто-то через месяц, кто-то через год, — вспоминает Владимир Григорук. — А кто-то остался. Я, например. У меня территория совхоза была как небольшая европейская страна. Дома, в Киевской области, такие просторы вызывали удивление. Где теперь моя родина? И на Украине, и здесь — в Северном Казахстане».

Почему Владимир сразу после окончания сельхозинститута отправился в далекие степи?

Сам целинник отвечает просто: потому что это была задача государственной важности, а значит, вопрос «ехать — не ехать» для него не стоял. «Я к выпуску уже был членом партии. Как я мог не поехать?» — удивляется он.

Идея использовать нетронутые почвы пришла в голову государственным мужам еще до Хрущева. В конце 1940-х — начале 1950-х вопрос изучала комиссия под руководством академиков Василия Немчинова — защитника советской генетики и агронома Трофима Лысенко, который ту самую генетику громил. Ученые сделали вывод, что распашка целины в короткие сроки обеспечит увеличение урожайности. Затем возможны проблемы: одна неприятность (например, эрозия почв) потянет за собой другую. Современные технологии вроде агрохимии также чреваты побочными эффектами. Словом, осваивать можно. Но осторожно.

В ЦК результаты работы комиссии признали неудовлетворительными. Продовольственная проблема всегда была одной из самых главных для руководства Страны Советов. И в начале 1950-х в повестку пленумов партии постоянно включали дискуссию о том, как обеспечить население продуктами.

В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подал в президиум Центрального комитета Компартии Советского Союза (ЦК КПСС) записку «Пути решения зерновой проблемы». Он предлагал распахать и засеять целинные земли Казахстана, Сибири и Дальнего Востока. Свое мнение, которое, согласно историческому анекдоту, могло быть только правильным, «дорогой Никита Сергеевич» подкрепил выкладками специалистов.

Эксперты, правда, добавили ложку дегтя в мед задора, источаемого Хрущевым. Специалисты отмечали, что придется постепенно снижать темпы распашки новых земель, проводить мелиоративные работы и соблюдать агротехнику. Но Хрущева это не смутило.

И в 1954 году пленум Центрального комитета Компартии Советского Союза принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Началась целинная эпопея — один из крупнейших проектов советской власти.

Текст документа привел в движение сотни тысяч людей и единиц техники по всей стране. Постановление было выдержано в духе приказа по фронту: «…Завезти в 1954 году в районы освоения новых земель 120 тысяч тракторов (в 15-сильном исчислении), десять тысяч комбайнов и соответствующее количество тракторных плугов, сеялок, тяжелых дисковых борон, культиваторов и других сельскохозяйственных машин». Подчеркивалось, что мобилизация специалистов на целину — приоритетный проект: «организованный набор и посылка работников в районы освоения новых земель должны рассматриваться как выполнение важного задания партии и правительства».

Бытовые условия для первых целинников могли быть только походными. «Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы организовать в 1954 году полевые станы, обеспечив их вагончиками и палатками для жилья, кухнями, банями», — говорилось в том же постановлении.

Армия на уборке урожая

Но даже спустя десятилетия целинная эпопея не утратила характер крупной военной операции. Для того чтобы собрать урожай, страна в буквальном смысле слова мобилизовала на это даже армию и флот. «Сами совхозы никогда не справлялись, своих сил им не хватало. Поэтому формировались целинные роты и батальоны, — вспоминает полковник в отставке Геннадий Фалеев о 1980-х годах. — Я тогда служил в Среднеазиатском военном округе. Дивизия стояла в Сары-Озеке. Но на целине нам встречались и военнослужащие из других округов, даже морячки баранку крутили — возили зерно».

Поездка на целину для военных была делом регулярным и неизбежным, как очередной призыв и дембель. «Призывали из запаса водителей, их называли «партизанами», это мужички лет 40-50. За месяц до начала уборки стягивали технику, ремонтировали, приводили в порядок, крепили на железнодорожных платформах и во фронтовых теплушках. Готовили еду на буржуйках. Ехали к месту назначения: Петропавловск, Кустанай, Кокчетав», — перечисляет Фалеев.

По словам полковника в отставке, в совхозах помощи от армии ждали. И призванные из запаса «партизаны» были не прочь провести время на целине. За ними на период таких военных сборов сохранялась зарплата по месту работы. За ударный труд вдали от семьи совхоз мог еще и премию выписать.

Дорогой Леонид Ильич

Целина изменила страну, вмешалась в судьбы миллионов — не только рядовых граждан, но и политиков. Леонид Брежнев, который вскоре сменил Хрущева на посту генерального секретаря, был обязан карьерным взлетом в том числе и освоению целины. В ЦК казахстанской компартии к идеям Никиты Сергеевича отнеслись без должного энтузиазма. Тогда на ответственный участок Хрущев направил человека военного — замначальника главного политуправления советской армии и флота Брежнева. «Нет в данный момент более ответственного задания партии, чем это», — напутствовали уезжающего в Алма-Ату Леонида Ильича.

Целина стала для Брежнева испытанием. Последовавший 1955-й был «годом отчаяния» — урожаи резко упали. Решили сменить первого секретаря, и Брежнев стал фактическим главой Казахской ССР. Он оправдал доверие партии — в 1956-м собрали тот самый казахстанский миллиард пудов хлеба. «Пробил звездный час целины», — вспоминал впоследствии сам Брежнев. Вскоре он уехал в Москву на повышение — секретарем ЦК по оборонной промышленности, получил медаль «За освоение целинных земель». А в 1964 году Брежнев — триумфатор целины — снял с поста инициатора распашки новых земель генсека Хрущева и занял его место.

В оценке того, чем стала целина для Советского Союза, расходятся историки, публицисты, политики и специалисты по сельскому хозяйству. Под вопросом и экономическая эффективность этого предприятия. Ведь потом знаменитый «казахстанский миллиард» собирали даже с меньшей посевной площади — и без мобилизации тысяч военных, школьников и студентов. Освоение новых земель оттянуло значительные ресурсы страны, от этого, как считали многие, пострадали районы традиционного земледелия. Хотя понять, насколько успешен тот или иной проект в специфических условиях социалистической экономики, непросто.

«Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная»

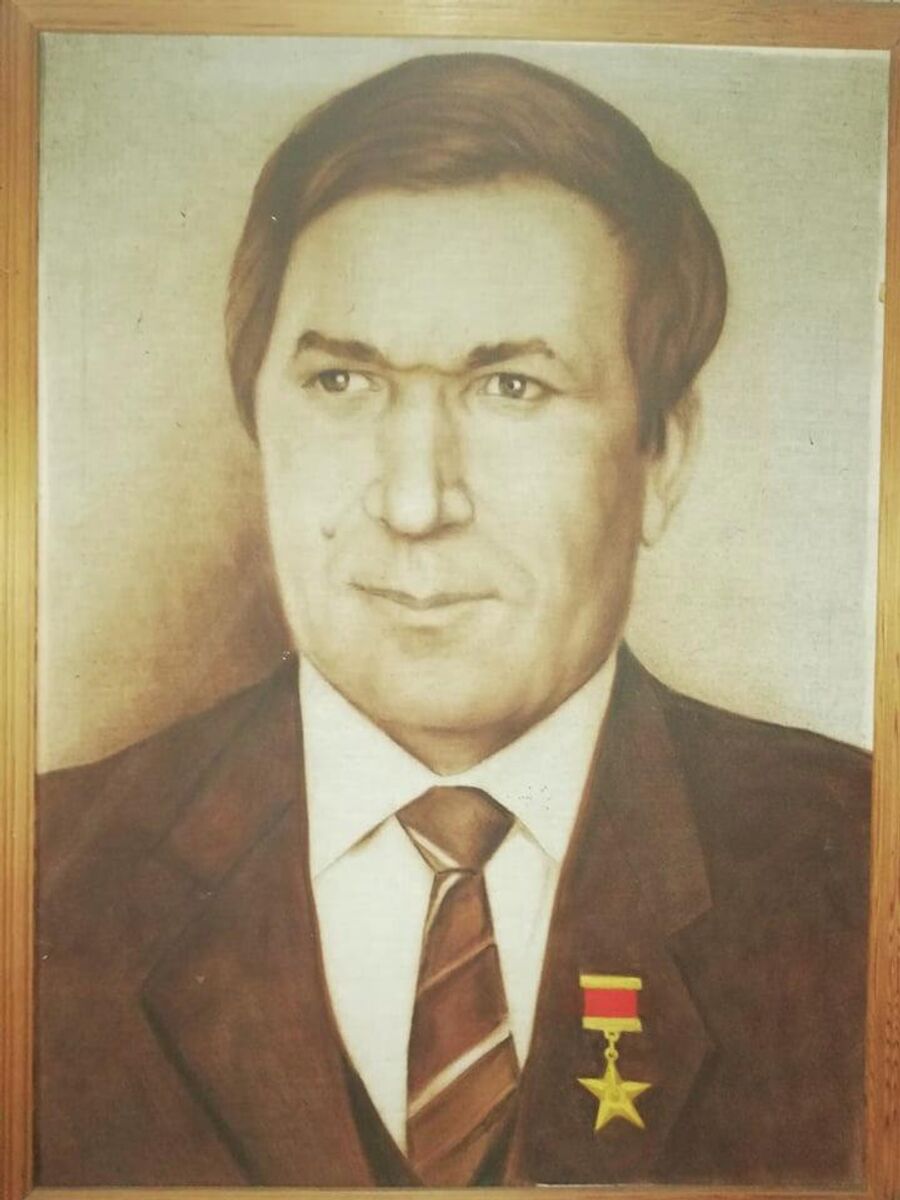

Герой Социалистического Труда Валентин Щербаков удостоился высшей небоевой награды СССР за рекордные показатели — вывозил хлеб с полей. В 1961-м он отправился в столицу освоения целины — Целиноград (ныне Нур-Султан, столица Казахстана). Как раз тогда город получил новое имя — Акмолинск.

«После армии мы с братом из родной Пермской области уехали в город Рудный, затем в городок Житикара, — вспоминает он. — Работал шофером, а в Житикаре на танцах с девушкой познакомился, она сказала: «Вы же водители? В Целинограде машин много, туда поезжайте». Мы с братом так и сделали. Приезжаем, ищем жилье — а там улица Щербакова, как фамилия у нас. Ну, думаем, знак. Так и остались».

«Всю жизнь проработал в строительной автоколонне, но осенью мы были на уборке урожая. У сельхозуправления техники хватало только, чтобы посеять — убрать они сами не могли», — описывает целинник реалии советского агропромышленного комплекса.

Уже на пенсии ветеран звезды съездил в те места, где нес трудовую вахту по спасению урожая. «Сейчас людей меньше на уборке, все процессы экономнее, не так, как раньше. Все ведь частное», — делится он впечатлениями.

Но в 1959-м Хрущев сам себе поставил высокую оценку. Благодаря целине, хвалился Никита Сергеевич, «появилась возможность не только существенно улучшить снабжение продовольствием городов и промышленных центров», но и подойти вплотную к осуществлению мечты советского руководства — «превзойти США по уровню развития сельского хозяйства».

Мечта оказалась несбыточной: 1963 год выдался неурожайным и государству пришлось закупать зерно за границей. Тратили валюту на пшеницу и в последующие годы. Несмотря на грандиозность проекта по распашке новых земель, Советский Союз так и не построил царство продовольственного изобилия для трудящихся. А население постоянно росло — как и запросы граждан первого в мире государства рабочих и крестьян.

Доктор исторических наук Вадим Рогинский освоение целины считает вынужденной мерой. «Мне в начале 50-х было пять-шесть лет, и, помню, я стоял в очереди за мукой. Это было не в глуши, а в столице огромной страны — в Москве. Просто не было хлеба. Решение, казалось, лежало на поверхности: места для посева много, техники много, молодежи много! Ура! Проблему это не решило, но какая-то прибавка к рациону советского человека была», — говорит он.

Блестящим освоение целины можно считать с пропагандистской точки зрения, полагает Рогинский. «Мобилизовали писателей и поэтов, ставили пьесы, снимали фильмы. Был такой фильм удачный «Солдат Иван Бровкин». Сняли, как сейчас говорят, сиквел «Иван Бровкин на целине» — тот уже получился совершенной клюквой. По радио постоянно звучали песни о целине, так часто, что я их до сих пор помню. «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная». Целина стала одним из важных событий в жизни СССР», — заключает историк.

Космонавты-«целинники»

Пропагандистский аппарат советского государства действительно работал на полную мощь. Освоение земель сравнивали с космической программой. По понятным причинам партии и правительству нужно было больше людей на пашнях, а не на орбите. Иосиф Кобзон пел про «Планету Целину»: «У студентов есть своя планета — это, это, это — целина!» А космонавтов награждали медалью «За освоение целинных земель» только потому, что спускаемый аппарат приземлялся в распаханной степи — ну и по традиции, заведенной с 1961 года. Ведь первой государственной наградой первого космонавта Земли Юрия Гагарина была именно «целинная» медаль.

Его корабль «Восток-1» совершил посадку в Поволжье. Там председатель колхоза и вручил первопроходцу награду от советского правительства. Звезду Героя Советского Союза и досрочное звание майора Гагарин получил чуть позже.

«Среди масштабных проектов советской власти целина стала, пожалуй, одним из важнейших, а в общем списке — предпоследним, — объясняет кандидат исторический наук Михаил Диунов. — Завершила эту историю эпопея строительства БАМа. Освоение целины было объектом самого пристального внимания коммунистической партии, а система пропаганды работала на полную мощность, чтобы привлечь людей на новые земли. Но с БАМом вышла промашка и там уговаривали уже преимущественно «длинным рублем».

И все же целину не сравнить с покорением космоса.

Несмотря на напряжение всех сил государства, освоение новых земель так и не дало ответа на продовольственный вопрос. «Эта проблема была неразрешимой задачей прежде всего из-за нежелания государства устанавливать справедливые цены на сельскохозяйственную продукцию. Там, где производителям платили хорошие деньги, например в Закавказье, сельское хозяйство работало неплохо. А в широкой полосе от нечерноземных областей до Кубани советское государство расходовало огромные средства на мелиорацию, ирригацию и капитальное строительство, но спокойно терпело множество убыточных или находящихся на грани разорения хозяйств, которым и надо было помогать», — говорит Диунов.

Успехом можно считать то, что в каком-то смысле целина подарила СССР следующего руководителя — «дорогого Леонида Ильича».

«Хрущев был доволен Брежневым, и тот вскоре очутился в Москве, где быстро, буквально за несколько лет, сделал карьеру по партийной линии. Возможно, если бы не целина, Брежнев так и остался бы региональным руководителем второго эшелона», — полагает историк.

Правда, потом новый генсек отодвинул в тень и предшественника, и его грандиозную инициативу.

«Вскоре после первых рекордных урожаев почвы истощились, и поток зерна начал оскудевать. Вспоминать о промахах было не в традициях советской власти, которая вела народ от победы к победе. Разумеется, сыграло определенную роль и то, что целина была проектом Никиты Хрущева, а все, что с ним связано, при Брежневе уважением не пользовалось», — заключает Диунов.

marafonec

marafonec

Марафонец

Бег на месте к горизонту

Целина — провальная авантюра Хрущёва

https://ss69100.livejournal.com/2018/08/20/

Как начинался проект „Целина”? 16 августа 1956 года было принято постановление ЦК КПСС об орошении и освоении 300 тысяч гектаров целины в Голодной степи (Казахстан и Узбекистан).

Освоение «целинных и залежных земель» к тому времени уже шло полным ходом: всего в Казахстане, Сибири, в Поволжье и на Урале предполагалось распахать не менее 43 млн. гектаров!

Но столь грандиозное переустройство природы так и не решило в СССР продовольственных проблем. Почему? Об этом в нашей статье.

Курс на ликвидацию «неперспективных» деревень проходил на фоне вложения огромных средств и усилий на освоение целинных и залежных земель Поволжья, Южной Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. Идея была верной, но дело нужно было вести разумно, постепенно, без постоянной гонки и аврала. Программа должна была иметь долгосрочный характер.

Однако всё делалось в спешке, всё превратилось в очередную кампанейщину…

В 1954 году пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Как вспоминал второй секретарь компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов:

«Была дискуссия: развивать сельское хозяйство интенсивным или экстенсивным путём. Доводы за интенсификацию были значительно убедительнее, однако руководство страны Советов в лице Н.С. Хрущёва предпочло экстенсивный путь развития сельского хозяйства».

Идею быстро распахать целинные и залежные земли Хрущёв и его единомышленники выдвинули ещё на пленуме ЦК КПСС в июне 1953 года, но тогда они получили отпор со стороны как руководства партии, так и многих учёных-аграрников. Однако в 1954 году после смерти И.В. Сталина хрущёвцы смогли взять верх.

Что предшествовало принятию решения по освоению целинных земель?

Каким было сельское хозяйство эпохи Хрущёва? Оно выросло на наследии эпохи Сталина и поэтому хотело забыть об этом. Причина — главной заботой любого бюрократа в системе партократии КПСС было сохранить свою власть. Всё было построено на самом наглом очковтирательстве в посылаемых «на верх» отчётах, которого ни за что не допустил бы «Отец народов». Всё было насыщено трескучей болтовней «о наших достижениях».

К середине 1950-х годов СССР полностью обеспечивал себя продовольственным зерном и продавал за границу солидное количество зерна пшеницы высочайшего качества — так называемые «сильные» сорта мягкой пшеницы.

Международные торговцы зерном в то время заявили, что хлебная биржа купит любое количество такой пшеницы, которое сможет поставить на рынок СССР. Одновременно с этим происходил импорт кормового зерна ячменя, кукурузы, сои.

У Хрущёва возникло стремление резко увеличить производство мягкой пшеницы. Возможными путями были:

=на ранее освоенных землях улучшить технологию возделывания, усилить механизацию и энерговооружённость хозяйств;

= резко увеличить площади посева за счёт распашки целинных земель в Западной Сибири и Казахстане.

Решением ЦК КПСС был выбран второй — экстенсивный — путь.

Как данный вопрос решался при Сталине?

Надо отметить, что проблемы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны всегда занимали важное место в политике советского руководства и стали одними из главных в экономической политике в послевоенные годы.

Это было связано с тяжелейшими последствиями войны. Ущерб, который нанесли полчища Гитлера сельскому хозяйству Советского Союза, исчислялся десятками миллиардов рублей.

На оккупированной гитлеровцами территории СССР в прежние годы производилось (в масштабе всей страны): 55 — 60% зерна, в том числе до 75% кукурузы, почти 90% — сахарной свеклы, 65% — подсолнечника, 45% — картофеля, 40% — мясопродуктов, 35% — молочной продукции.

Гитлеровцы уничтожили или вывезли почти 200 тысяч тракторов и комбайнов, что составляло примерно треть парка сельхозмашин страны в 1940 году.

Страна лишилась более 25 млн. голов скота, а также 40% предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Советский плакат. Восстановление хозяйства СССР

Ситуацию усугубила засуха 1946 — 1947 годов. Кроме того, Москва отказалась от кабальных иностранных кредитов и импорта сельхозпродуктов за валюту, чтобы не попасть в зависимость от Запада.

Также стоит учесть, что, несмотря на внутренние проблемы, в 1945-1953 годы СССР оказывал безвозмездную продовольственную помощь Восточной Германии, Австрии, а также Китаю, Монголии, Северной Корее и Вьетнаму.

В 1946 году советское руководство поручило сельскохозяйственным и исследовательским организациям разработать предложения по обеспечению долговременного надёжного снабжения сельхозпродукцией, повышению урожайности земледелия и продуктивности животноводства, а также по материальному стимулированию роста производительности труда в сельском хозяйстве СССР.

Была учреждена межведомственная комиссия под руководством академиков Т.Д. Лысенко и В.С. Немчинова: она получила задачу по разработке долговременной государственной агрополитики (о Немчинове читайте нашу статью « ЖЗЛ: В.С. Немчинов — разработчик балансового метода экономического развития СССР»).

Комиссия просуществовала до 1954 года. По решениям мартовского пленума ЦК КПСС её работа была объявлена неудовлетворительной.

Судя по всему, из-за отрицательного отношения к инициативе Хрущёва и его соратников по скорейшему освоению залежных и целинных земель.

Плакат времён освоения целины, 1954 год

Попытка начать целинную кампанию была сделана ещё при Сталине. Некоторые учёные — будущие советники Хрущёва — в 1949 —1952 годы буквально «бомбардировали» письмами не только Лысенко и Немчинова, но и многих членов Политбюро, лоббируя экстенсивное развитие сельского хозяйства страны.

Они предлагали быстрое освоение новых земель прежними агротехническими методами и с помощью массового использования химических удобрений и, соответственно, перераспределения посевных площадей.

То есть то, что было позднее осуществлено при Хрущёве. Однако межведомственная комиссия под руководством академиков Лысенко и Немчинова провела большую работу и предоставила в ЦК КПСС и Совет министров, а также лично И.В. Сталину семь докладов и рекомендаций, которые отрицали экстенсивный путь развития аграрного сектора.

«Распашка под пшеницу примерно 40 миллионов гектаров целинно-залежных земель, кардинально отличающихся по своим свойствам и требуемым методам обработки от сельхозугодий других районов СССР, приведёт к хронической деградации этих земель, к негативным изменениям экологической ситуации в обширном регионе страны и, соответственно, к постоянному увеличению затрат по поддержанию плодородия целинных почв».

Также они отмечали, что в краткосрочный период, 2 — 3 года, произойдёт резкое увеличение урожайности.

Однако затем, с помощью химических средств и увеличения объёмов искусственного орошения, можно будет добиваться лишь поддерживания уровня урожайности, но никак не дальнейшего его увеличения.

Из-за особенностей почвы и климата в целинных районах, урожайность там будет вдвое-втрое ниже урожайности в традиционных сельскохозяйственных районах России (Украина, Молдавия, Северный Кавказ, Центрально-Черноземный регион, некоторые районы Поволжья).

Искусственное же наращивание урожайности за счёт химизации и орошения приведёт к неустранимому загрязнению, засолению и кислотному заболачиванию почв, а, значит, к быстрому распространению эрозии, в том числе на естественные водоёмы в регионе с целинными землями.

Такая тенденция вызовет, в частности, ликвидацию животноводства как сельхозотрасли в регионе от Волги до Алтая включительно.

В первые 5 — 6 лет запасы плодородного слоя почвы — гумуса — на целинных землях сократятся на 10 — 15%, а в дальнейшем этот показатель составит 25 — 35% в сравнении с «доцелинным» периодом.

Советские учёные писали, что для искусственного орошения новых сельхозземель могут понадобиться многокилометровые отводы от Волги, Урала, Иртыша, Оби и, возможно, от Арала и Каспия (с обязательным обессоливанием воды этих артерий).

Очевидно, что это может привести к негативным, причём хроническим изменениям в водохозяйственном балансе многих регионов страны и резко ухудшит обеспечение водными ресурсами сельского хозяйства, особенно животноводства, на большей части территории СССР.

А снижение уровня Волги, Урала и других водных артерий и водоёмов отрицательно скажется на всех отраслях экономики регионов, примыкающих к целинным землям, — особенно на лесном, рыбном хозяйстве, судоходстве и электроэнергетике, ухудшится там и экологическая ситуация.

Стоит сказать, что комиссия не отвергла в принципе идею освоения целинных и залежных земель СССР. Но для этого требовались принципиально новые агробиологические и технические методы, в том числе развитие селекционной работы, учёт специфики природно-климатических условий конкретных регионов, и особенности воздействия химических удобрений на те или иные виды сельхозрастений в конкретных регионах СССР.

«Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере — авантюра. Я с самого начала был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные средства вложить, нести колоссальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово.

А ведь иначе нельзя. Вот у тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину или уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно.

Разбросали средства — и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя. А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! Идея-то эта ничего не решает определённо, может оказать помощь, но в ограниченном пределе.

Сумей рассчитать, прикинь, посоветуйся, что люди скажут. Нет — давай, давай!

Стал размахиваться, чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или семнадцать, вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку»…

Выводы комиссии в хрущёвский период оставались в СССР под грифами «Секретно» или «Для служебного пользования» и не были доступны широкой общественности.

Только во время конфронтации СССР с Китаем и Албанией (целиком вина Хрущёва) — из-за «антисталинских» решений ХХ и ХХII съездов КПСС — они попали в Пекин и Тирану, где им и дали ход.

Таким образом, ещё в сталинский период советские учёные полностью спрогнозировали негативные факторы масштабной целинной эпопеи Хрущёва.

Как и каким образом осуществлялся процесс освоения целины?

Ускоренное освоение целины породило сразу несколько бед.

С одной стороны, освоение целины началось без всякой предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры — дорог, зернохранилищ, квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонтной базе для техники.

Природные условия степей не принимались во внимание: не учитывались песчаные бури и суховеи, не были разработаны щадящие способы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. Поэтому освоение целинных земель превратилось в очередную кампанию, якобы способную в одночасье решить все проблемы с продовольствием.

Процветали авралы и штурмовщина, неразбериха.

Фото времён освоения целины=15

В этот поспешный и непродуманный проект вложили огромные деньги, средства и усилия. Так, за 1954 — 1961 годы целина поглотила 20 % всех вложений СССР в сельское хозяйство.

Из-за этого аграрное развитие традиционных русских районов земледелия осталось без изменений или даже стало деградировать. Эти деньги можно было использовать с большей пользой. На «целинный фронт» бросили тысячи специалистов, добровольцев и технику.

Плакат времён освоения целины «Едемте с нами!», 1954 год

По комсомольским разнарядкам в казахские степи гнали молодёжь, направляли технических специалистов, направляли целые выпуски учителей, врачей и агрономов. Отправляли и молодых колхозников из «неперспективных» мест.

По сути, это была массовая депортация русских из их коренных земель, которые в это время запустевали…

Как и прогнозировала комиссии, в первые несколько лет на целине и, значит, в стране, существенно вырос сбор хлеба. Первым результатом освоения целины стало резкое увеличение сельскохозяйственного производства: в 1954 году СССР собрал 85,5 млн. тонн зерна (в том числе на целине 27,1 млн. тонн), а в 1960 году уже 125 млн. тонн (в том числе на целине — 58,7 млн. тонн.

Благодаря чрезвычайному сосредоточению средств, людей и техники, а также природным факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х годов — от половины до трети всего производимого в СССР хлеба.

Но увеличивалась не урожайность, а площадь посевов: доля целинных земель в посевных площадях пшеницы в СССР к 1958 году составила 65%, а доля этих земель в валовом сборе пшеницы в стране почти достигла 70% процентов.

При этом за шесть лет после 1953 года потребление сельским хозяйством химических удобрений, по официальным данным, возросло более чем вдвое: целинные земли требовали растущего количества «химии», впоследствии заражающей и почвы, и зерно, и водоёмы, наносящей урон животноводству.

Кроме того, при Хрущёве травопольная система земледелия была сначала раскритикована, а затем даже запрещена. Более того, власти предписали впредь не ухаживать за лесозащитными полосами, созданными при Сталине в 1948 — 1953 годах и позволившим предотвратить во многих регионах опустынивание, засоление почв, снижение их естественного плодородия (например, в Малороссии).

Одновременно увеличивались и капиталовложения в сельское хозяйство. Именно со времени правления Хрущёва сельское хозяйство СССР стало превращаться в «чёрную» дыру», засасывающую всё больше средств. И чем больше был их объём, тем быстрее снижалась их эффективность.

Поэтому желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не удалось: в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд. В результате нарушения экологического равновесия и ветровой и химической эрозии почв настоящей бедой стали пыльные бури.

Только в 1956 — 1958 годы с целины было «сдуто» 10 миллионов гектаров пашни, проще говоря, территория Венгрии или Португалии.

Сравнение данных о валовом сборе зерновых и технических культур — в миллионах тонн — 1958 и 1963 годы в буквальном смысле ужасают: пшеница — 76,6 и 49,7; рожь — 16 и 12; овес — 13,4 и 4; сахарная свекла — 54,4 и 44; лен — 0,44 и 0,37; картофель — 86,5 и 71,6.

Освоение целины вступило в стадию кризиса, эффективность её возделывания упала на 65%.

Кроме того, к 1959 году посевные площади под зерновыми и техническими культурами в русском Нечерноземье, в Центрально-Черноземном регионе РСФСР и на Среднем Поволжье были, в целом, сокращены примерно вдвое по сравнению с 1953 годом, в том числе посевы традиционного там льна — почти втрое…

Таким образом, целинная эпопея была ещё одним сильным ударом по русской деревне и сельскому хозяйству. Продовольственное изобилие не состоялось; аграрный сектор стал превращаться в «чёрную дыру».

Россия-СССР стала подсаживаться на импорт продовольствия; произошёл резкий отток трудоспособного, квалифицированного и молодого населения из русской деревни и принудительное перераспределение материально-технических ресурсов в пользу новых сельскохозяйственных регионов, что стало одним из ведущих факторов, наряду с курсом на ликвидацию «неперспективных» деревень, который привёл к деградации сельского хозяйства в центральной и северной части России (в коренных русских землях).

Кроме того, после развала СССР миллионы русских стали заложниками политики Хрущёва, потеряв свою большую родину.

Многие вынуждены были покинуть основанные их предками города и освоенные земли, опасаясь националистической политики местных властей.

Каковы последствия целинной авантюры Хрущёва?

Вот что по этому поводу говорил член-корреспондент РАН, директор Института степи Уральского отделения РАН Александр Чибилев:

«После смены руководства страны весной 1953 года травопольная система земледелия была сперва раскритикована, а затем даже запрещена. Более того, власти предписали впредь не ухаживать за лесозащитными полосами, созданными в 1948 — 1953 гг. и позволившими предотвратить во многих регионах опустынивание, засоление почв, снижение их естественного плодородия.

Страна начала невиданную в истории цивилизации скоропалительную распашку целинных степей и лесостепных земель. Такая аграрная политика стала роковой…»

А вот мнение академика Сергея Бобышева и других учёных-аграрников, которые были более категоричны:

«Целина была третьим сильным ударом, добивающим русскую деревню после коллективизации ( хотя тут большой вопрос, поскольку был подъём развития сельского хозяйства) и войны.

Резкий отток трудоспособного, квалифицированного и молодого населения из деревни и перераспределение материально-технических ресурсов в пользу новых районов привели к ослаблению сельского хозяйства в центральной и северной части России…

Оценить решения середины 50-х и их последствия представляется необходимым, так как и сейчас «целинное мышление» зачастую господствует в принимаемых законах и программах…»

Широкомасштабное освоение целинных и залежных земель привело к крайне неблагоприятным экологическим последствиям, главное из которых — потеря плодородия на огромных пространствах.

Огромное расширение сельхозугодий в новых районах породило ряд острейших проблем, явившихся результатом неизученности многочисленных последствий затеянного».

В октябре 1948-го Совмином СССР был утверждён рассчитанный на 10 — 15 лет «план создания системы государственных защитных полос, развития защитных лесонасаждений, по закреплению и облесению песков, развитию орошения, строительству прудов и водоемов».

За первые 2 года реализации этого плана была проведена посадка полезащитных лесных полос площади в 1,4 млн. гектаров, а количество оросительных водохранилищ и каналов возросло почти в 2,5 раза в сравнении с 1947 годом. О сталинском плане развития природы мы писали в статье «День заповедников и национальных парков» (http://inance.ru/2018/01/den-zapovednikov/2018/01/11).

Примечательно, что в регионах охваченных подобного рода мероприятиями, урожайность сельхозкультур и продуктивность животноводства к 1958 году возросла более чем в 2 раза по сравнению с 1948 годом.

Эти регионы — Среднее и Нижнее Поволжье, некоторые районы Ставропольского и Краснодарского края, Ворошиловградская, Оренбургская, Омская, Курганская области, восточные районы Азербайджана, ряд районов Узбекистана.

Однако уже с мая 1953 года реализация большинства постановлений ЦК и правительства по сельскому хозяйству и решений ВАСХНИЛ 1946 — 1952 годов была прекращена…

Если в 1948 — 1953 годах на предотвращение опустынивания и эрозии почв выделялось примерно 30% объёма сельскохозяйственных капиталовложений, то в 1958 —1970-х годах — лишь 20 %, а в 1980-х годах — не более 15%, хотя темпы опустынивания и эрозии почв возросли к середине 1980-х годов более чем в 2 раза в сравнении с 1947 — 1954 годами.

Важны и другие цифры: если в 1947 — 1955 годах валовая продукция сельского хозяйства СССР возросла на 65%, то в 1958 — 65 гг. — лишь на 10%, а в 70-е — 80-е годы — только на 17% (за 20 лет!)…

Именно с «целинного пятилетия» сельское хозяйство стало главным «потребителем» капиталовложений — и чем больше был их объём, тем ниже становилась их эффективность.

Стоит напомнить, что главный акцент на повышении продуктивности сельского хозяйства во второй половине 1940-х — начале 1950-х был сделан именно на Европейском регионе СССР.

В то время как, например, Средняя Азия, включая Казахстан, рассматривались, с учетом их экономической истории и агроспециализации, — в качестве вспомогательных зерновых баз СССР.

Поэтому 20 октября 1948 года было принято постановление Совета министров СССР и ЦК партии «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР».

Только за 1948 — 1953 годы, благодаря реализации упомянутого плана, в Европейском регионе СССР продуктивность сельхозрастениеводства повысилась почти на треть, а животноводства (включая домашнее птицеводство) — на четверть; продуктивность же сельхозпочв увеличилась в том же регионе примерно на 40%. В то же самое время объем почвенной эрозии сократился в этом регионе более чем на 20%.

Отметим и то, что в тот же период, то есть во второй половине 40-х — первой половине 50-х годов в ряде регионов СССР, в чётком соответствии с их природно-климатическими условиями и возможностями (а не по волюнтаристским административным решениям середины 50-х — начала 60-х годов, например, по освоению целины или возделыванию кукурузы…) получили интенсивное развитие возделывание кок-, тау-сагыза и гваюлы, то есть натурального каучука — в большинстве союзных республик; сахарного тростника и бананов — в южных районах Азербайджана, Грузии и Средней Азии; хлопка — в Нижнем Поволжье, Ставрополье, Дагестане, в Армении, Молдавии и на юге Украины; винограда — в российском Черноземье, на юге Беларуси и Литвы, в Нижнем и Среднем Поволжье; цитрусовых, оливок и чая — в Адыгее, Закарпатье, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Ростовской области, Краснодарском Причерноморье, Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Дагестане.

В частности, были выведены новые высокопродуктивные и жизнеспособные сорта этих культур, полностью адаптированные к местным условиям.

Быстро росли урожайность тех же сортов и, соответственно, объёмы производства разнообразной готовой продукции из упомянутого сырья. Государство же экономически стимулировало развитие этих новых отраслей.

Однако уже с мая-июля 1953-го системное выполнение всех вышеупомянутых проектов прекратилось. В «пользу» целины. А, например, выступивший против этих «хрущёвских» новаций Минлесхоз СССР был тогда же расформирован — вплоть до середины 1960-х…

Бесславное окончание «кукурузного эксперимента» совпало по времени с 10-й годовщиной «целинной революции» и… пленумом ЦК КПСС в октябре 1964 года, на котором «соратники» Хрущёва отправили его в отставку.

Припомнив ему целину и кукурузу, обещания коммунизма через 20 лет и продажу сельхозтехники колхозам, что сделало их хроническими должниками государства, а впоследствии — банкротами. «Соратники», однако, не вспомнили о своём активном участии во всех хрущёвских авантюрах (достаточно «вспомнить» приписываемое Л.И. Брежневу сочинение «Целина», но об этой книге — дальше).

Плакат. Арсеенков В. Целина. Люди растят хлеб на земле — земля растит людей! 1979 год

В 1963 — 1964 годах в журналах «Здоровье» и «Наука и жизнь» публиковались статьи о вреде частого потребления помидоров и яиц, дичи и свинины, сливочного масла и ржаного хлеба. Итак, продовольственное изобилие не состоялось.

Более того, по уровню снижения эффективности сельхозпроизводства в СССР с 1960-х годов первое место прочно занимала РСФСР.

Это связано, например, с тем, что именно европейская часть РСФСР стала главным «кукурузным полигоном» в 1960 —1964 годах, и за счёт сокращения финансирования именно российской агросферы всё больший объём капиталовложений направлялся в целинные районы Казахстана в 1950-х — 1980-х годах.

Если в 1952 году СССР не импортировал зерно и корма, то в 1965 году ввоз только зерна составил 1,5 млн. тонн, а в 1991 году — 18 млн. тонн. Импорт же мясопродуктов возрос за 1962 — 1991 годы в 6 раз, кормов — в 7 раз, плодоовощей — в 6 раз (по объёму).

В 1995 году импорт СНГ зерна и кормов превысил 20 млн. тонн, в том числе Россией — 10 млн. тонн..

чистый импорт зерна СССР

Таким образом, пашня «отомстила». То негативное, что связано с целиной — и пыльные бури, и гибель пастбищ — всё это результаты недальновидной политики. Получив первый целинный хлеб, который позволил вырулить на «плюс» зерновой баланс страны, чиновничество потом, казалось, охладело к собственной затее, наигралось.

Вторая половина 50-х отмечена постоянным снижением темпов работ на целине и внимания к ним властей. Если в 1954 — 1956 годах на Урале освоено 2,6 миллиона га, то в 1960-м — только 29 тысяч га.

Удары пошли оттуда, откуда не ждали. 1957-й: поголовное, в алфавитном порядке, превращение колхозов в совхозы, сселение деревень. 1958-й: ликвидация МТС с принудительным выкупом техники колхозами, которым нечем за неё было платить.

Отсюда — резкий рост аграрных долгов, которые с этого времени и до сегодняшнего дня становятся проклятием российского АПК. Уже в 1970 году на Урале 32 процента совхозов убыточны, в 1990-м убыточны почти все.

Резко падает урожайность: земля устаёт, поддержки ей нет. В 1950 году урожайность вокруг будущих целинных земель — 12 центнеров с га, в 1956-м — 13,8, но уже в 1958-м — 7, почти как в страшную засуху 1955-го. Целина насытилась энтузиазмом. Она дала всё, что могла дать на голом энтузиазме. Она требовала денег.

Деньги в СССР были. В 1961 году страна начинает массовые закупки зерна в США и Канаде. Тогда же Акмолинск переименовали в Целиноград. Целина окончательно стала памятником «героизму и мужеству советского человека».

А наши нефтедоллары поддержали американского фермера. С первой фурой зерна из Канады целина умерла.

Общая площадь новых земель — 43 миллиона га (из них ныне на территории РФ — 16,3 миллиона).

3,5 миллиарда тонн зерна — отдача целины за 50 лет.

337 новых совхозов создано только в Казахстане.

21,1 миллиарда рублей СССР — примерная стоимость программы освоения целины.

250 — 300 тысяч человек получили квартиры в целинных новостройках.

1,7 миллиона человек — число людей, задействованных в программе.

marafonec

marafonec