что такое наука каковы ее главные функции

Что такое наука каковы ее главные функции

Подробное решение параграф § 13 по обществознанию для учащихся 10 класса, авторов Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский 2015

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое наука, каковы её главные функции?

2. Каковы основные черты большой науки?

Основными чертами большой науки являются:

— универсальность (проверенные, обоснованные, систематизированные знания обо всём, что подвергается исследованию);

— безграничность наука не ограничена ни временем, ни пространством);

— дифференцирована (современная наука дифференцируется с каждым днём, в настоящее время насчитывается около 15 тыс. научных дисциплин).

3. Почему для развития науки необходимо сочетание индивидуального творчества и деятельности крупных научных коллективов?

4. Приведите примеры, характеризующие современное сближение науки с потребностями общества.

Современное общество нельзя вообразить без научных знаний. Практически каждый человек на сегодняшний день так или иначе касается науки в повседневной жизни: телевидение, интернет, бытовая техника и т.д. Наука подстраивается под потребности современного общества.

5. Почему наука является «локомотивом» научно-технического прогресса?

Науку можно назвать «локомотивом» научно-технического прогресса потому, что она является двигателем прогресса, т.к. наука продвигает за собой весь технический прогресс.

6. Каковы основные положения этики учёных?

Этика учёных, науки складывается на основе моральных ценностей, ориентации на высшее благо; профессионально-специфических научных норм; понимания свободы и социальной ответственности учёных в условиях возрастания роли науки во всех сферах жизни, в решении глобальных проблем.

7. В чём состоит взаимосвязь науки и образования?

8. Какова роль образования в современном обществе?

Роль образования в современном обществе очень велика, она заключается в том, что образование выступает важнейшим каналом социальной мобильности: хорошее образование и профессиональная подготовка помогают человеку достичь высоких социальных позиций и, напротив, недостаток образования может послужить сдерживающим фактором социального роста. Нельзя не отметить и того, что образование служит мощным средством самореализации личности, помогает раскрыть её способности и таланты.

В современном обществе с большим успехом преуспевают люди, которые вместе с основным образованием занимаются и самообразованием. Особенно актуальной проблема самообразования современного человека стала в условиях информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное общество характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс трансформации информации в знание. Поэтому современные условия требует от человека постоянного совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами. На сегодняшний день предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации. Но, ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает свою актуальность в среднем уже через пять лет. Поэтому наиболее эффективный способ повышения мастерства – это самообразование. Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни современного человека, который поможет не отстать от «поезда современности». Самой характерной особенностью профессиональной деятельности является ее подвижность, связанная с изменением информационных ресурсов и технологий и мы отчетливо осознаем, что прежние профессиональные умения и навыки быстро устаревают, требуются иные формы и методы работы, теоретические знания смежных наук и многое другое. Чтобы успеть за этими процессами, для человека возникает необходимость постоянно учиться.

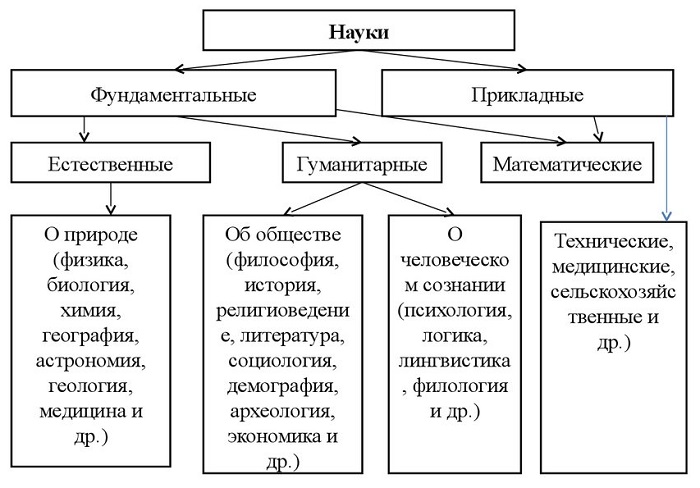

1. Принято деление науки на фундаментальную и прикладную. В чём вы видите взаимозависимость и взаимосвязь этих наук? Правы ли учёные, считающие, что это членение носит условный характер?

В некоторых случаях деление действительно носит условный характер, так как чаще всего в затеваемых учеными исследованиях присутствуют и задачи, направленные на расширение и углубление знаний, и задачи, направленные на решение проблем.

2. Благодаря открытию антибиотиков были спасены жизни десятков миллионов людей. Но медицинская практика выявила и их отрицательное действие: уничтожаются не только вредные микробы, но и необходимые человеку микроорганизмы; одна болезнь сменяется другой, подчас не менее тяжкой. Перед биологией, химией встала задача создания новых препаратов. В результате были созданы пробиотики. Они вытесняют болезнетворные микроорганизмы, но не губят нормальную микрофлору. Проанализируйте приведённый факт, покажите на его примере действие названных в параграфе функций и особенностей науки.

Прогресс и наука не стоят на месте и появляются более усовершенствованные лекарства (социально-производственная функция науки).

3. Профилирование школ нередко понимается по-разному. Одна из точек зрения такова: профилирование должно быть жёстким, в старших классах необходимо полное размежевание на гуманитариев и естественников. Другая точка зрения: профилирование должно быть мягким; у гуманитариев должно в соответствующем объёме продолжаться преподавание и естественно-научных дисциплин, а у естественников — гуманитарных дисциплин. Обсудите обе точки зрения и аргументируйте своё мнение.

Современный мир диктует свои правила для развития успешного человека. И в первую очередь необходимо быть разносторонней личностью, поэтому важнее 2-я точка зрения. Современный человек должен разбираться не только в гуманитарных науках, но и в естественных.

Каждый конкретный этап в развитии техники есть отражение опредмеченных в ней знаний. Технические средства, исторически появившиеся до и вне строго сформулированных научных законов и закономерностей, не опровергают сказанного, поскольку и они отражают наличное знание – обыденное, эмпирическое, интуитивное.

От школьных учителей, преподавателей в университете, да и просто от ведущих новостей очень часто можно услышать, что в научных кругах было совершено новое грандиозное открытие. Уже со школьного возраста дети начинают изучать различные науки, ведь образование очень важно, а наука это двигатель прогресса, за ней будущее. Но мало кто на самом деле понимает, что скрывает за собой этот термин и какие бывают науки.

Что такое наука

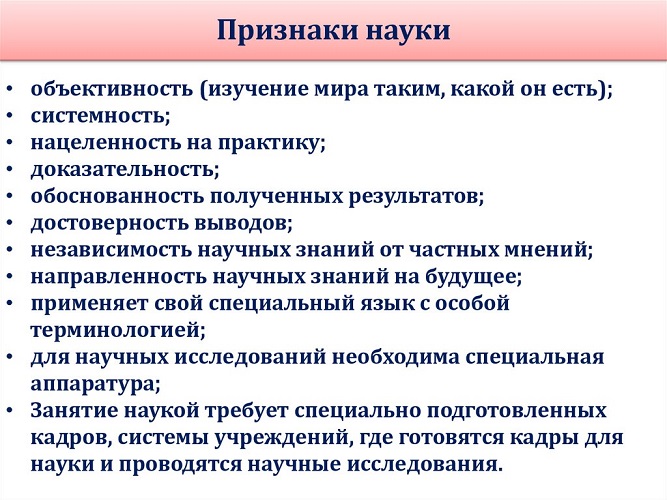

Отличительные признаки науки

Отличить науку от иной когнитивной деятельности человека очень просто:

Наука обладает своим четким понятийным аппаратом.

Научные открытия всегда подкрепляются исследованиями, опытами и экспериментами, т. е. не являются голословными.

Одной из ее функций является прогнозирование, что дает шанс предотвратить многие неблагоприятные для человечества исходы. Например, уменьшить количество жертв при природных катаклизмах, таких как извержение вулкана, цунами и т. д.

Результаты научного познания не несут в себе отпечаток личности, иными словами они не зависят от эмоционального состояния человека и их всегда можно попытаться оспорить. Например, художественное произведение является продуктом личностного восприятия мира автором и его мнение нельзя оспорить, ведь это чисто его точка зрения, читателю остается только согласиться либо не согласиться с представленной позицией. А вот в научных кругах все совсем по-другому. Ученые могут либо подтвердить научный факт, либо опровергнуть его при помощи научных опытов и экспериментов.

Фундаментальные представления науки

Фундаментом для науки являются следующие элементы:

Идеалы и нормы

Идеалы и нормы являются теми самыми основами, в которых выражаются представления о целях науки и способах их достижения.

Существует два вида установок: познавательная и социальная. Познавательные идеалы заключаются в том, что научные знания должны быть аргументированы и подкреплены доказательствами.

Социальные заключаются в понимании роли науки для общества и в коммуникативных связях между учеными, сообществами ученых и самим социумом.

Научная картина мира

Научная картина мира является упорядоченной системой собранных воедино знаний из разных областей наук, напоминающая большой пазл, состоящий из научных представлений о природе, обществе и человеке.

Философские основания

Это система методов, посредством которых научные открытия постепенно вливаются в уже существующую картину мира и становятся приемлемыми для обыденного общественного сознания.

Необходимость в таком процессе обусловлена тем, что на определенном историческом этапе развития общество может выражать враждебность по отношению к науке, т. е. оно не в состоянии принять какие-то факты, а философия позволяет научным открытиям постепенно влиться в мировоззренческие установки людей.

Развитие науки

В современном мире существует определенная классификация наук, которая делит их на четыре вида:

В свою очередь технические и естественные относятся к точным наукам, они могут быть фундаментальными (направленными на познание) и прикладными (направленными на решение практических проблем) одновременно.

Кроме этих видов существуют еще и отрасли наук, которые имеют свой определенный, особенный научный предмет. Например, отраслью естественной науки могут быть анатомия или молекулярная химия.

Наука, как и все остальное, развивалась поэтапно. Рассмотрим, что происходило на каждом из этапов развития науки.

В эпоху античности были получены многие математические знания. Прежде всего они применялись для описания природы и ее различных процессов.

Одной из таких наук, продвигающих математику, являлась астрономия, точные вычисления были необходимы ей для создания правдивой схемы расположения планет и предсказания затмений. В то же время были совершены попытки вычисления размеров планет и расстояний между ними.

Также математика применялась для описания физических процессов, были созданы первые модели и открыты основные законы физики. Но все это были лишь теории, не подкрепленные экспериментальным опытом.

Основная задача развития естествознания заключалась в соединении математического описания природных явлений и процессов с экспериментальными исследованиями.

Естествознание как наука зародилось в эпоху Ренессанса и породило метод экспериментального изучения природы, что послужило проверкой и подтверждением истинности суждений науки.

В конце 18-го века началось активное развитие научно-технического прогресса. Начали появляться технические сооружения, способные облегчить труд множества граждан и в разы увеличить прибыль производителей.

Тем самым в обществе появляется новая сфера для изучения, так называемая техносфера, т. е. искусственно созданная человеком.

Примерно в то же время начинают активно развиваться и гуманитарные науки, которые направлены на изучение внутреннего, духовного мира человека, его взаимоотношений с социумом и культуры.

Современный этап развития науки

На современном этапе развития на место небольших групп ученых пришла так называемая большая наука, в которой задействована огромная масса людей. Научные исследования выходят на новый более качественный уровень. С использованием современных технологий ученым удается делать все более грандиозные и удивительные открытия.

С появлением современных технологий наука шагнула на много шагов вперед. Все это грозит переходом науки в новейшее состояние и значительными изменениями жизни в целом.

Основные функции науки и её социальная роль

Автор: Дорош А.И.

Источник: Реферат по дисциплине «Философия науки и техники»

Введение

Наука является одной из определяющих особенностей современной культуры и, возможно, самым динамичным ее компонентом. Сегодня невозможно обсуждать социальные, культурные, антропологические проблемы, не принимая во внимание развитие научной мысли. Ни одна из крупнейших философских концепций XX в. не могла обойти феномена науки, не выразить своего отношения к науке в целом и к тем мировоззренческим проблемам, которые она ставит. Что такое наука? Какова главная социальная роль науки? Существуют ли границы научного познания и познания вообще? Каково место основанной на науке рациональности в системе других способов отношения к миру? Возможно ли ненаучное познание, каков его статус и перспективы? Можно ли научным способом ответить на принципиальные вопросы мировоззрения: как возникла Вселенная, как появилась жизнь, как произошел человек, какое место занимает феномен человека в всеобщей космической эволюции?

Обсуждение всех этих и множества других мировоззренческо-философских вопросов сопровождало становление и развитие современной науки и было необходимой формой осознания особенностей, как самой науки, так и той цивилизации, в рамках которой научное отношение к миру стало возможным. Сегодня эти вопросы стоят в новой и весьма острой форме. Это связано, прежде всего, с той ситуацией, в которой оказалась современная цивилизация. С одной стороны, выявились невиданные перспективы науки и основанной на ней техники. Современное общество вступает в информационную стадию развития, рационализация всей социальной жизни становится не только возможной, но и жизненно необходимой. С другой стороны, обнаружились пределы развития цивилизации односторонне технологического типа: и в связи с глобальным экологическим кризисом, и как следствие выявившейся невозможности тотального управления социальными процессами.

В последние годы внимание к этим вопросам в нашей стране заметно снизилось. Думается, что одна из главных причин этого в общем резком падении престижа научного знания в нашем обществе, в той катастрофе, которую переживает наука России в последние годы. Между тем совершенно ясно, что без развитой науки Россия не имеет будущего как цивилизованная страна.

1. Понятие науки

Наука – это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направлена на познание и преобразование объективной действительности, такое духовное производство, которое имеет своим результатом целенаправленно отобранные и систематизированные факты, логически выверенные гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы исследования. Наука – это одновременно и система знаний и их духовное производство, и практическая деятельность на их основе.

Современная наука – чрезвычайно разветвленная совокупность отдельных научных отраслей. Предметом науки является не только внеположный человеку мир, различные формы и виды движения материи, но и их отражение в сознании, то есть сам человек. По своему предмету науки делятся на естественно-технические, изучающие законы природы и способы ее освоения и преобразования, и общественные, изучающие различные общественные явления и законы их развития, а также самого человека как существа социального (гуманитарный цикл). Среди общественных наук особое место занимает комплекс философских дисциплин, изучающих наиболее общие законы развития и природы, и общества, и мышления.

Наука в своих глубинных основаниях всегда была связана с философией, хотя эта связь не всегда осознавалась, а иногда принимала уродливые формы – как, например, в нашей стране на протяжении 20–50-х гг. Наука появляется одновременно с философией тогда, когда миф становится бессильным объяснить мир.

Решающий толчок к широкому обсуждению во всём мире последствий научно-технического прогресса, опасностей злонамеренного использования открытий современного естествознания, а также этических проблем современной науки, социальной ответственности естествоиспытателя был дан атомной бомбардировкой американцами японских городов и той ролью, которую сыграли физики в создании теоретических предпосылок и изготовлении атомной бомбы. Говоря об этих особенностях, следует иметь в виду не только научно-исследовательскую деятельность саму по себе, но и ее роль в качестве интеллектуального фундамента технологического прогресса, стремительно меняющего современный мир, а также социальные последствия современной науки.

2. Основные функции науки

Функции науки выделяют в зависимости от общего назначения ее отраслей и их роли в освоении окружающего мира с конструктивной целью. Функции науки – это внешнее проявлении каких-либо ее существенных свойств. По ним можно судить ее о возможностях участвовать в решении проблем, поставленных перед обществом, и способностях создавать более благоприятные условия для жизни людей и развития культуры.

Функции науки выделяются по основным видам деятельности исследователей, их основным задачам, а также сфере применения полученных знаний. Таким образом, основные функции науки можно определить как познавательную, мировоззренческую, производственную, социальную и культурную.

Познавательная функция является основополагающей, заданной самой сутью науки, назначение которой заключается в познании природы, человека и общества в целом, а также в рационально-теоретическом постижении мира, объяснении процессов и явлений, открытии закономерностей и законов, осуществлении прогнозирования и т.д. Данная функция сводится к производству новых научных знаний.

Мировоззренческая функция во многом переплетается с познавательной. Они взаимосвязаны, поскольку ее целью является разработка научной картины мира и соответствующего ей мировоззрения. Также эта функция подразумевает исследование рационалистического отношения человека к миру, разработку научного миропонимания, что означает, что ученые (наряду с философами) должны разрабатывать научные мировоззренческие универсалии и соответствующее ценностные ориентации.

Социальная функция начала выделяться особенно существенно в последнее время. Это связано с достижениями научно-технической революции. В связи с этим наука превращается в социальную силу. Это проявляется в ситуациях, когда данные науки используются в разработках программ социального и экономического развития. Поскольку такие планы и программы имеют комплексный характер, то их разработка предполагает тесное взаимодействие различных отраслей естественных, общественных и технических наук.

Культурные функции науки (или образовательные) сводится к тому, что наука является своего рода феноменом культуры, важным фактором развития людей, их образования и воспитания. Достижения науки существенно влияют на учебно-воспитательный процесс, содержание программ образования, технологии, методы и форму обучения. Эта функция реализуется через систему образования, СМИ, публицистическую и просветительную деятельность ученых.

Структура и функции науки тесно связаны. Объективное существование включает три основных сферы: природу, человека и общество. В связи с этим в структуре науки выделяются три главных элемента. По сфере изучаемой действительности научные знания делятся на естествознание (науки о природе) и обществознание (науки о человеке и науки об обществе).

Естествознание исследует все, что относится к природе. Оно отражает логику природы. Структура естественнонаучных учений и знаний сложна и разнообразна. В нее входят знания о веществе, взаимодействии веществ, химических элементах, живой материи, Земле, Космосе. Отсюда развиваются фундаментальные естественнонаучные направления.

Обществознание изучает общественные явления, системы, их структуры, процессы и состояния. Эти науки дают знания о различных общественных связях и отношениях между людьми. Научные знания об обществе объединяют три направления: социологическое, экономическое и государственно-правовое. Отдельным направлением являются знания о человеке и его сознании.

3. Социальная роль науки

Основная функция науки состоит в производстве новых знаний об окружающем мире. Эти знания необходимы для того, чтобы в первую очередь объяснить факты, с которыми приходится постоянно встречаться в разных сферах производственно-технической, культурно-исторической, познавательно-культурной и повседневно-практической деятельности. Для осуществления этой функции наука создает понятия, выдвигает гипотезы, открывает законы и строит теории. В принципе любое объяснение представляет собой дедуктивный вывод конкретного высказывания о факте из некоторого общей посылки, чаще всего из закона или теории. Кроме того, в качестве меньшей посылки используются высказывания, уточняющие конкретные условия, относящиеся к факту (начальные или граничные условия). Однако, несмотря на всю важность и необходимость объяснительной функции науки, она ограничивается лишь исследованием существующих фактов.

Наука как социальный институт – это социальный способ организации совместной деятельности ученых, которые являются особой социально-профессиональной группой, определенным сообществом.

Институционализация науки достигается посредством известных форм организации, конкретных учреждений, традиций, норм, ценностей, идеалов и т.п. Цель и назначение науки как социального института – производство и распространение научного знания, разработка средств и методов исследования, воспроизводство ученых и обеспечение выполнения ими своих социальных функций.

В период становления науки как социального института вызревали материальные предпосылки, создавался необходимый для этого интеллектуальный климат, вырабатывался соответствующий строй мышления. Конечно, научное знание и тогда не было изолировано от быстро развивавшейся техники, но связь между ними носила односторонний характер. Некоторые проблемы, возникавшие в ходе развития техники, становились предметом научного исследования и даже давали начало новым научным дисциплинам. Так было, например, с гидравликой и термодинамикой. Сама же наука мало, что давала практической деятельности – промышленности, сельскому хозяйству, медицине. И дело было не только в тои, что сама практика, как правило, не умела, да и испытывала потребности опираться на завоевания науки или хотя бы просто систематически учитывать их.

Сегодня, в условиях научно-технической революции, у науки всё более отчётливо обнаруживается ещё одна концепция, она выступает в качестве социальной силы. Наиболее ярко это проявляется в тех многочисленных в наши дни ситуациях, когда данные и методы науки используются для разработки масштабных планов и программ социального экономического развития. При составлении каждой такой программы, определяющей, как правило, цели деятельности многих предприятий, учреждений и организаций, принципиально необходимо непосредственное участие учёных как носителей специальных знаний и методов из разных областей. Также ввиду комплексного характера подобных планов и программ их разработка и осуществление предполагают взаимодействие общественных, естественных и технических наук.

Выводы

В результате проделанной работы была достигнута цель и выполнены поставленные задачи. В ходе проведения анализа, было выполнено описание функций науки. Была определена роль этих функций, структура, а также выявлены наиболее основные функции науки.

Социальные функции науки исторически изменяются и развиваются, как и сама наука. Развитие социальных функций представляет собой важную сторону самой науки. Современная наука кардинально отличается от той науки, которая существовала полстолетия назад. Изменился ее характер взаимодействия с обществом.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, к основным функциям науки можно отнести производство научно-теоретического знания, функцию наблюдения, описания, объяснения, мировоззренческую и культурную функцию науки, технологическую функцию и функцию науки как непосредственной производительной силы. Важна функция науки как фактора социальной регуляции общественных процессов, а также проективно-конструктивная функция.

Понятие «наука». Функции науки. Классификация наук.

Содержание:

↑ Понятие «наука»

Наука — форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель постижения истины и открытия объективных законов.

Современная наука — явление многогранное по своим основным признакам и характеристикам.

Структурные элементы науки:

Основная продукция: понятия, законы, теории.

Результатом научной деятельности является формирование научной картины мира, те. представление или «образ» мира, основанный на достижениях различных наук.

↑ Классификации наук

Постоянно развитие общества стало толчком к появлению фундаментальных наук, которые в свою очередь разделились на множество прикладных.

Фундаментальные науки представляют собой систему всех основных положений и комплекса знаний о предметах и явлениях материального и духовного мира.

Вся совокупность наук систематизируется в три большие группы отраслей знания:

↑ Модели развития научного знания

Современные учёные предлагают несколько моделей развития научного знания.

| Постепенное развитие науки | Истоки любого нового знания можно найти в прошлом, а работа учёного должна сводиться лишь к внимательному изучению работ своих предшественников |

| Развитие науки через научные революции | Периодически любая наука должна переживать коренную смену господствующих в ней представлений и переходить от «этапа спокойного развития» к «этапу кризиса и смены парадигм*». |

| Развитие науки через приближение к познавательным стандартам естествознания | За эталон принимаются теоретические построения и методы естествознания, прежде всего — физики. Отсюда и критерии любого научного знания: точность, доказательность, экспериментальная проверяемость |

| Развитие через интеграцию научного знания | Строить систему знания на основе извлечения её элементов из различных научных дисциплин: использование теории и методов других наук |

Парадигма* (от гр. — пример, образец) — господствующая система идей и теорий, которая служит эталоном мышления в конкретный исторический период и позволяет учёным и обществу успешно решать стоящие на повестке дня мировоззренческие и практические задачи.

Являясь подсистемой более сложной системы — общества, наука испытывает на себе определённое воздействие последней, хотя она развивается по своим собственным законам.

↑ Функции науки

Наука выполняет в обществе ряд важнейших функций: