что такое краб в армии

«Краб» и другие «ракообразные»

В последние годы в сухопутных войсках Польши интенсивно обновляется артиллерийский парк. Современное вооружение, часто производимое на собственных предприятиях, постепенно вытесняет наследие времён Организации Варшавского договора, хотя завершится этот процесс ещё нескоро.

После распада Организации Варшавского договора и переориентации Польши на НАТО и Евросоюз польская армия претерпела существенные сокращения, впрочем, не носившие обвального характера. К середине 2018 года в составе польских сухопутных войск имелись три дивизии (11-я Любуская бронекавалерийская, 12-я Щецинская и 16-я Поморская механизированные), 21-я бригада подхаляньских стрелков (горно-пехотная), 6-я воздушно-десантная бригада, 25-я бригада воздушной кавалерии (аэромобильная), а также бригада армейской авиации, две бригады логистики и ряд более мелких частей.

Осенью 2018 года началось формирование четвёртой дивизии — 18-й Железной механизированной. Это соединение будет дислоцироваться в восточной части страны, компенсировав расформированные в 2011 году 1-ю механизированную дивизию и 3-ю механизированную бригаду. В состав 18-й дивизии уже вошли 21-я бригада подхаляньских стрелков (утратившая свой статус отдельной) и 1-я бронетанковая бригада, переданная из 16-й дивизии (эта бригада была в 16-й дивизии «сверхштатной» — четвёртой по счёту). В дальнейшем предполагается сформировать для 18-й дивизии ещё одну бригаду и части дивизионного комплекта.

Наследие прошлого

Количественное уменьшение Войска Польского привело к сокращению номенклатуры ракетно-артиллерийского вооружения. Польша полностью избавилась от тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов советского производства, всех типов буксируемых артсистем и некоторых самоходок (например, сравнительно недавно были списаны все восемь имевшихся 203-мм САУ 2С7 «Пион»). В настоящее время польская полевая артиллерия представлена исключительно самоходными системами, видимо, такое положение сохранится и в обозримом будущем.

Наиболее распространённым типом артсистем является 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». Во времена социализма Польша получила 533 такие самоходки, в составе сухопутных войск по состоянию на 2016 год оставалось 292 единицы, но в боевых частях их около 200, а точнее — 198. «Гвоздиками» укомплектованы 11 дивизионов в «тяжёлых бригадах» (трёх бронекавалерийских, одной бронетанковой, пяти механизированных, одной береговой обороны и одной подхаляньских стрелков). По крайней мере, часть польских «Гвоздик» прошла модернизацию до уровня 2С1Т, получив аппаратуру автоматизированной системы управления огнём артиллерии «Топаз».

Второй по массовости тип артсистем — 152-мм самоходка «Дана» чехословацкого производства. В 80-е годы Польша получила 111 таких САУ, которые поступили на вооружение корпусной артиллерии. В 2013 году три артполка передали в состав дивизий: 5-й Любуский полк — в 12-ю, 11-й Мазурский — в 16-ю, и 23-й Шлёнский — в 11-ю. Эти полки имеют смешанный состав: наряду с «Данами» в них эксплуатируются и РСЗО.

Долгая эпопея «Краба»

С начала 90-х годов Польша стала искать новую 155-мм самоходную артиллерийскую установку. Предполагалось приобрести за рубежом лицензию на выпуск башен САУ с вооружением и устанавливать их на шасси польского производства. Поначалу велись переговоры со Словакией на предмет адаптации башни САУ «Зузана» на шасси гусеничного минного заградителя «Калина». В 1997 году был объявлен международный конкурс, в котором помимо словаков участвовали британцы с башней от САУ AS-90, немцы с PzH 2000, а также южноафриканцы с Т-6. После двух туров конкурсная комиссия отсеяла Т-6 и «Зузану», предоставив министерству обороны право выбора между британским и немецким вариантами. На стрельбовые испытания, состоявшиеся в июне 1999 года, PzH 2000 не прибыла: немцы сослались на проблемы с таможенным оформлением. Для англичан же таможня не стала преградой, и 26 июля 1999 года было подписано соглашение о лицензионном производстве башен AS-90 (точнее, AS-90/52 — варианта со стволом длиной 52 калибра) на предприятии «Гута Стальова Воля», в своё время выпускавшем «Гвоздики».

Шасси для новой САУ, получившее обозначение UPG-NG, разработало конструкторское бюро OBRUM завода «Бумар-Лабенды». По сути, оно представляло собой удлинённую до семи катков ходовую часть «Калины» с силовой установкой танка РТ-91 (польского модернизированного варианта Т-72).

Дальнейшая реализация проекта САУ, получившей обозначение «Краб», шла нелегко. В июне 2001 года был готов первый прототип, вскоре за ним последовал второй, оба они комплектовались башнями британского производства. Третья же машина, получившая башню, изготовленную в Польше, была готова лишь в 2011 году. Много неприятностей доставило шасси: завод «Бумар-Лабенды» так и не смог обеспечить приемлемого качества. Пока в Польше продолжалась его доводка, британцы прекратили производство стволов для AS-90, поэтому для первого дивизиона «Крабов» стволы пришлось покупать во Франции (8 единиц) и Германии (16 единиц).

В сентябре 2012 года армии, наконец, передали первую батарею «Крабов» (8 единиц), которая поступила в 11-й Мазурский артполк. Однако их эксплуатация только подтвердила ненадёжность UPG-NG: в них обнаружили многочисленные микротрещины. В итоге в 2014 году правительство вынужденно отказалось от идеи использовать шасси отечественной разработки и купило лицензию на шасси южнокорейской САУ К9. Таким образом, «Краб» из «наполовину польского» продукта стал «полонизированной» помесью двух зарубежных самоходок.

Первые 24 шасси поставили из Кореи в готовом виде. Это позволило к июлю 2017 года завершить укомплектование дивизиона «Крабов» в 11-м артполку. Помимо 24-х САУ, дивизион располагает 11-ю бронированными машинами управления на усовершенствованном шасси МТ-ЛБ польского производства (две машины WDSz для управления дивизиона и девять машин WD для командиров батарей и огневых взводов), шестью автомобилями подвоза боеприпасов «Ельч» Р882.53, одной подвижной мастерской «Ельч» P662D.35 и одной машиной связи. Всё это в комплексе образует дивизионный огневой модуль «Регина».

В 2016 году был подписан контракт на поставку ещё четырёх модулей «Регина». Таким образом, к 2025 году количество «Крабов» в Войске Польском достигнет 120 единиц. Место этих САУ в организационной структуре сухопутных войск пока остаётся неясным. Если предположить, что остальные модули «Регина», как и первый, поступят в артполки дивизий, то замены «Гвоздикам» в бригадах пока не предвидится. С другой стороны, новая САУ «Криль» позиционируется как замена самоходок «Дана», которые эксплуатируются именно в артполках дивизий. Можно предположить, что по мере поступления «Крилей» «Крабы» будут передаваться из дивизий в бригады.

В Норвегии возмутились вторжением «Красной армии Сталина»

Нашествие прозванных «Красной армией Сталина» камчатских крабов вызвало тревогу у рыбаков и экологов в Норвегии. Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

Журналист Рафаэль Рамос отметил, что в 1960-х годах советские ученые перевезли камчатских крабов в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. Исследователи считали, что животные не приживутся, однако те не только обосновались в тех краях, но и перебрались в Норвегию вплоть до Лофотенских островов. Считается, что через десять лет камчатские крабы доберутся до норвежского города Берген, где температура моря значительно выше. Неизвестно лишь, прекратят ли они свои перемещения или продолжат пробираться на юг.

Рамос утверждает, что многие местные рыбаки возмущены нашествием «Красной армии Сталина», так как полчища ракообразных весом до 15 килограммов рвут клешнями рыбацкие сети. На камчатских крабов жалуются не только рыбаки, но и экологи. По их словам, животные поедают мидий, моллюсков, планктон и других морских обитателей, тем самым нарушая баланс экосистемы.

Однако жителям небольшой рыбацкой деревни Бугейнес вторжение крабов пришлось на руку. До недавнего времени бедное и депрессивное поселение стало наживаться на ракообразных, продавая их по пять долларов (382 рубля) за килограмм.

Рамос сравнил нашествие крабов с оккупацией Норвегии немцами в ходе Второй мировой войны. «Но ничто не сравнится с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, «сталинской Красной армии»», — шутливо подытожил автор статьи.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Мурманске открылся первый цех по переработке свежевыловленного камчатского краба мощностью до 10 тонн в сутки. Крабы попадают в цех из порта, и их размещают на передержку в специальные емкости с морской водой, после чего направляют на переработку.

Камчатский краб атаковал Норвегию. Экологи в ужасе от «русского вторжения» — и у них есть на то причины

Норвежские экологи бьют тревогу из-за распространения камчатского краба. С тех пор как крабов завезли на Кольский полуостров, они размножились и мешают традиционной рыбной ловле. Хотя для других это настоящий Клондайк. О расселении ракообразных и о том, как они изменили жизнь норвежцев, — в материале «360».

Советский эксперимент

Камчатский краб — это, собственно, не краб, а вид крабовидных раков-отшельников. Они немного отличаются от сородичей по внешнему виду. Переселить камчатского краба с Дальнего Востока в Баренцево море пытались еще в 1930-х годах, но попытки терпели неудачу: крабы очень быстро погибали в неволе. В 1960-х эксперименты наконец увенчались успехом. Ученые завезли тысячи особей, которые акклиматизировались и стали быстро размножаться.

В конце 1970-х первых камчатских крабов поймали у берегов Норвегии. В 1990-х морские хищники распространились на юго-запад, вдоль норвежского побережья, и на север, где популяция уже достигла Шпицбергена.

Камчатский краб — всеядный хищник, который поедает местных ракообразных, моллюсков и морских ежей. В отличие от Камчатки, в Баренцевом море у него практически нет природных врагов. Кроме того, краб занял места нереста промысловых рыб, из-за чего их численность снижается.

Все это привело к тому, что в начале 2000-х камчатского краба начали вылавливать и в России, и в Норвегии.

Промысел краба

Квоты на добычу страны определяют самостоятельно, обсуждая их на межгосударственной комиссии по рыболовству.

В России разрешается добывать только самцов камчатского краба, ширина панциря которых превышает 15 сантиметров. Добыча разрешена в промысловый сезон, который длится с середины августа до середины декабря. И вдали от береговой линии.

В Норвегии правила не такие жесткие. Вылов краба (там его называют королевским) запрещен только в северных регионах. Добыча по квотам идет на юге, где нерестится треска и пикша, которым краб мешает размножаться.

Норвежский город Киркенес приобрел известность как столица королевского краба. Зимой для туристов там устраивают крабовое сафари с дегустацией блюд из пойманных ракообразных.

Вторжение «красной армии Сталина»

Испанская газета La Vanguardia опубликовала статью, в которой своеобразно описывает историю расселения краба и то, как это изменило жизнь норвежцев. Автор пишет о нашествии на Норвегию «красной армии Сталина».

«Русское вторжение», говорится в статье, кардинально изменило жизнь депрессивной рыбацкой деревушки Бугейнес. Ее жители начали искусственно разводить крабов. К пейзажу деревни добавилось 30 огромных резервуаров, в каждом из которых находится по тысяче крабов. Владельцы бизнеса неплохо зарабатывают, продавая улов по пять долларов за килограмм. В ресторанах мясо краба стоит уже 100 долларов.

В 2020 году норвежские компании продали крабов за рубеж на 10 миллионов евро. За последние десять лет стоимость краба выросла в мире в три раза. Вначале крабов доставляют в Осло, за 1800 километров от места промысла. А из норвежской столицы самолетами везут в Японию, Великобританию, США и другие страны.

Однако не все остались в плюсе. Рыбаки с Лофотенских островов жалуются на то, что крабы рвут сети своими клешнями, а также поедают промысловую сельдь и треску, сообщила газета.

Зоозащитники обращают внимание на то, что крабы собираются в огромные колонии до десяти тысяч особей. Такая стая хищников нарушает баланс экосистемы, поедая все на своем пути и опустошая морское дно.

Вторжение крабов автор сравнивает с продвижением советской армии во время Второй мировой. Тогда Норвегия была оккупирована немцами, и советские войска, сражаясь с ними, зашли вглубь территории на сотню километров.

«Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, „красной армии Сталина“», — резюмирует автор.

Треска уплыла, а краб уполз «за угол»

В последнее время всё чаще в СМИ проходят материалы про борьбу рыбоохраны Баренцева моря с браконьерами всех мастей, особенно по отлову краба. О крабах чуть ниже. А сейчас я хочу вспомнить про те времена, когда слова браконьер почти не упоминалось, а рыбы в Баренцевом море хватало на всех, и за угол ходить не надо было. «Ходить за угол» моряки северяне называли выход в Норвежское море и далее в Атлантику.

Кто служил на Севере или рыбачил в тех местах, наверняка слышал о губе Эйна в Мотовском заливе – излюбленном месте якорной стоянки рыбаков и подводников. Весьма, рыбное было место. Сейнеры брали отличную сельдь прямо в Мотовском заливе, а отдохнуть становились в Эйну. Один недостаток этой якорной стоянки – плохая радио проходимость. Лодки, стоящие там, на якорях, часто не могли выйти на связь в положенное время, и не раз аварийно-спасательные силы флота поднимались по тревоге.

Тогда каждый уважающий себя подводник, от матроса до командира, имел блесну, и не одну: из медной, латунной или мельхиоровой трубки диаметром 10 мм, длиной 10-12 см, на конце которой стальной проволокой закреплялся тройник (маленькая кошка). Проволоку пропускали через трубку, и всё это заливали свинцом и присоединяли к миллиметровой леске-жилке длиной около 30-50 метров (предпочиталась японская жилка). Трубки были начищены до блеска, и снасти всегда находились наготове.

Перед постановкой на якорь командир и штурман выбирали место, наиболее рыбное и подходящее по глубине (25-35 метров). С приходом на якорную стоянку, после суматохи постановки на якорь все хватали свои рыболовные снасти из укромных мест, и вмиг кормовая надстройка (она ближе к воде) превращалось в место рыбалки. За какие-то полчаса палуба покрывалась трепещущей треской, а недовольный кок, кажется, единственный на лодке, который не радовался улову, бродил среди «рыбаков» и ворчал: «опять мне рыбу чистить и готовить!». На что старпом с явным недовольством (он тоже среди всех крутит своей блесной над головой, чтобы подальше её забросить и с первой попытки вытащить треску за хвост) отвечает: «Да не ной, неси лучше лагуны, мы тебе всё сделаем, а ты иди на камбуз и готовь уху, жаркое и прочее…».

Рыбалка была отличной разрядкой после трудного дня ныряний и отработки задач. Автор сам испытал незабываемое удовольствие от такой рыбалки. Единожды мне повезло, и я вытащил зубатку (около 9 кг). При таком улове требуется искусство – ни разу не ослабить натяжение жилки. Только миг – и блесна навсегда уйдёт гулять по морю в губе этой вкусной и зубастой рыбины. Сколько раз зубатки уходили уже прямо с борта субмарины, как только у восхищённого моряка-рыболова от радости заходилось сердце, и слабела рука.

Наиболее уловными в губе Эйне были латунные, несколько хуже – мельхиоровые блесны-трубки. На каждой лодке были свои умельцы, способные из бросового куска трубки сделать сувенир. Был и у меня такой до недавнего времени, а тут исчез и остался только тройник – кошечка, да и тот куда-то подевался. Но воспоминания о тех трудных и приятных днях пропасть не могут. А вот настоящее вызывает оторопь…

Когда читаешь, что в Мурманске, столице северных рыбаков, треска несколько раз перемороженная стоит баснословных денег, из глаз непроизвольно льются слёзы. До чего довели страну? Списывая всё на «браконьеров» рыбокрабовая мафия обирает свой народ, и с этим ничего не может сделать губернатор края, потому что мафия имеет высоких покровителей в Москве.

Проверяющих тьма, и все они на «довольствии» мафии. Простой пример – все рыбаки жалуются, везде проверяющие суют свой нос: рыбак засолил себе одну камбалу – нарушение, матросам сварили суп из трески на борту(!) – нарушение, надо улов целиком сдавать – А кому? Выходит, что при таких условиях нашу подлодку и другие арестовали бы, как браконьеров, и наш Северный флот остался без подводных сил, да и лишился бы многих надводных кораблей.

Теперь немного о крабах Баренцева моря. Многие граждане России даже не знают, что камчатский краб заполнил Баренцево море и уже заполз в Норвежское, против чего протестуют норвежцы, но, однако это не мешает им извлекать из этого краба валюту, а россияне довольствуются крабовыми палочками, сделанными из второсортной рыбы.

В 70-х годах прошлого века, когда ещё господствовало сталинское положение, что «Мы не должны ждать милостей от природы. Взять у неё всё – наша задача!», зародилась мысль развести в Баренцевом море дальневосточного краба. Я тогда уже служил в штабе Северного флота, и этот вопрос активно обсуждался среди штабистов. Почему? Да, потому что Полярный институт (ПИНРО), курирующий биологию северных морей, был озадачен решением этой задачи и просил военные самолёты для быстрой переброски крабовых производителей в Кольский залив с Дальнего Востока.

Мысль-то зародилась, а что будет дальше, об этом не подумали. Крабы не только прижились, но и стали размножаться со страшной силой и пошли даже «за угол», что вызвало протест норвежских властей. Краб, имея благодатные условия (кормовую базу и приемлемый климат) стал размножаться, представляя угрозу рыболовству, уничтожая рыбу, особенно придонных пород. Ему была объявлена война. Но смутные 90-е годы позволили ему размножиться до промышленной добычи, чем и воспользовались предприимчивые люди, объявив его запретным для простых рыбаков.

Краба в Норвегии и сегодня рассматривают как паразита, уменьшающего рыбные стада. Поэтому жителям позволяют ставить на него ловушки и ловить другими способами. У нас нет. За каждую пойманную особь большой штраф.

Наши компании, добывающие краба, упорно противятся его добыче, поддерживая высокие цены. Им наплевать на народ, а прикормленный ими чиновник стоит на страже их интересов, а не государства.

При такой политике мы скоро лишимся не только, хотя и дорогой, трески, но и никогда не попробуем мяса краба из полярных морей.

Эта тема поднималась несколько лет назад, но потом заглохла. Причина ясна. Я вспомнил о ней, услышав заявление В. Путина, что скоро россияне буду обеспечены дешёвыми морепродуктами. С трудом верится!

Неужели за 60 лет исчезла рыба в Баренцевом море? Нет, рыба ещё есть и краба предостаточно, но… Как показывает действительность, по воле богатых людей и купленных ими чиновников, рыба уплыла, а краб уполз «за угол»! Странные дела, господи, творишь ты в нашем королевстве.

«ПолитРоссия»: истребитель МиГ-31 «вызвал панику» у пилотов самолета НАТО, приблизившегося к границам РФ над Баренцевым морем

Немецкие СМИ сообщили о появившейся живой помехе строительству «Северного потока-2» до конца сентября

Из-за «Фукусимы» китайцы вспомнили о русской рыбе

Треска уплыла, а краб уполз «за угол»

Готовит ли Китай приемы нечестной мировой конкуренции в пищевой промышленности?

На Иваньковском водохранилище строят экологические причалы

The Mirror: флот России устроил в Баренцевом море стрельбы из зенитного комплекса «Кинжал» в преддверии встречи Путина с Байденом

Уловы каспийской кильки рекордно растут

Сайт Avia.pro: артиллерия ЛНР уничтожила полевой штаб армии Украины под Орехово-Донецким

«Репортер»: британский корабль-шпион месяц вел разведку в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море

В Красноярском крае погибли трое рыбаков на резиновой лодке с мотором

С 1 сентября изменятся условия рыбалки для жителей Челябинской области

Умер бывший глава Минздрава СССР Евгений Чазов, но память о нём останется навсегда

Обязательная вакцинация в России останется добровольной. Резонансные новости недели

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

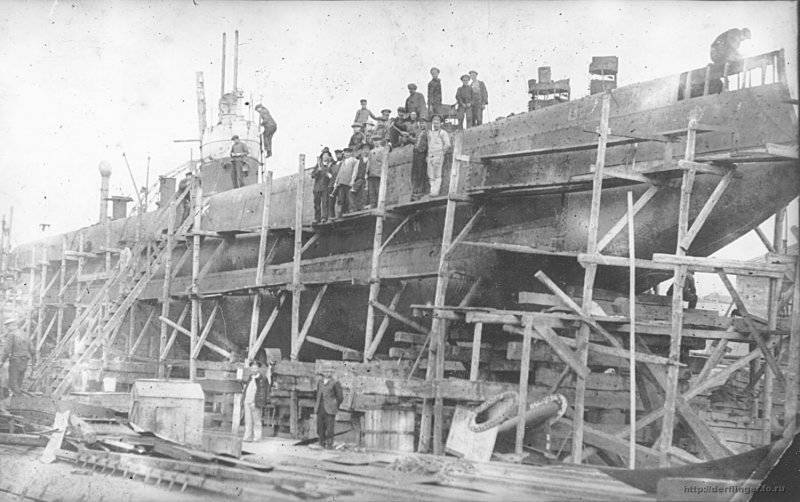

Летом 1915 года в строй должен был вступить первый из этих линкоров – «Императрица Мария» (вооружение: двадцать 130-миллиметровых орудий и двенадцать 305 миллиметровых орудий). Однако первый переход в Севастополь из Николаева корабль должен был совершить с неопробованными орудийными башнями основного калибра. Естественно, его переход можно было считать обеспеченным лишь в том случае, если исключалась встреча «Императрицы Марии» и крейсера «Гебен». Для обеспечения перехода «Императрицы Марии» в Севастополь, появилась идея преградить «Гебену» вход в Черное море. Для этого нужно было скрытно поставить минное заграждение у пролива Босфор. Для такой постановки мин около неприятельского побережья наиболее подходящим был подводный минный заградитель. Вот почему выполнение задачи поручили подводной лодке «Краб», которая не завершила еще своих испытаний.

В 07:00 25 июня 1915 года подводный минный заградитель «Краб» под коммерческим флагом с 4 торпедами и 58 минами и на борту снялся со швартовов.

Кроме личного состава, на заградителе находились: капитан первого ранга начальник Подводной бригады Клочковский В.Е., лейтенант флагманский штурман бригады Паруцкий М.В. и лейтенант сдаточный капитан завода инженер-механик Лукьянов В.С. (последний в поход вышел по собственному желанию). Заградитель сопровождался новыми подводными лодками «Морж», «Тюлень» и «Нерпа».

Подводная лодка «Краб», согласно полученным инструкциям, должна была поставить минное заграждение на линии Босфорских маяков (Анатоли-Фенер и Румели-Фенер) длиной в 1 милю. Подводная лодка «Нерпа» должна была блокировать Босфор с востока, находясь около маяка Шили (Анатолийское побережье Турции, восточнее Босфора); подводная лодка «Тюлень» должна была находится к западу от Босфора, а подлодка «Морж» – на позиции против самого Босфора.

В 09:20 подводная лодка «Краб», находясь на параллели мыса Сарыч, взяла курс на Босфор. Подлодки «Тюлень», «Нерпа» и «Морж» шли в кильватерной колонне, при этом головная подлодка «Тюлень» находилась на левом траверзе «Краба». Стояла ясная погода, ветер не превышал двух баллов. Подводная лодка «Краб» шла под двумя керосиновыми моторами правого борта. Через несколько часов работы должны были перейти на двигатели левого вала, для осмотра первых и приведения их в порядок.

С 10 до 11 часов были проведены стрелковое и артиллерийское учения: были опробованы пулеметы и 37-миллиметровое орудие. По приказу начальника бригады в 12.00 на подводных лодках были подняты вымпел и военный флаг. В 20:00 подлодки начали расходиться, для того чтобы не стеснять друг друга в темноте в маневрировании. Утром они вновь должны были встретиться.

Минный заградитель «Краб», имея большую скорость, чем остальные подводные лодки, пришел в точку встречи утром 26 июня раньше сопровождавших его подводных лодок. Поэтому, для использования свободного времени, двигатели остановили и произвели дифферентование и погружение заградителя «Краб». Во время погружения обнаружилось, что подводная лодка «Краб» теряет плавучесть кормой. Выяснилось, что кормовая дифферентная цистерна заполнялась водой в связи с тем, что горловина цистерны пропускала из настройки воду. Пришлось всплыть и заменить резину на горловине цистерны. Повреждение было исправлено, после чего вновь приступили к дифферентованию.

Во время дифферентования обнаружилось, что перекачка воды между дифферентыми цистернами невозможна из-за малой мощности помпы. Во время всплытия заградителя оставшаяся в надстройке вода спускалась по трубам.

Но оказалось, что это происходит медленно, поэтому необходимо было открыть горловину кормовой дифферентной цистерны и спустить часть воды в нее, а затем откачать ее за борт брандспойтом.

Все подводные лодки в 10:50 были в сборе. После удефферентования «Краба» подводные лодки «Тюлень» и «Нерпа» направились на заданные позиции, а подлодка «Морж», поскольку она должна была занять позицию против Босфора, следовал вместе с минным заградителем «Краб». До Босфора оставалось пройти 85 миль. Капитан первого ранга Клочковский намечал осуществить минную постановку в вечерних сумерках, для того чтобы в случае неудачи или неисправности заградителя при постановке или сразу после нее ночью оставался резерв времени. В связи с этим он решил произвести минную постановку вечером на следующий день, то есть 27 июня.

Моторы пустили в 14:00, дали ход и одновременно была начата зарядка аккумуляторной батареи. В 20:00 подлодка «Морж» ушла. При этом она получила предписание встретиться против Босфора на следующее утро, но вне видимости подводной лодки с берега. В 00:00 27 июня зарядку батареи завершили (принято 3000 А-часов), двигатели застопорили, и подлодка «Краб» простояла на месте до 04:00, после чего она пошла малым ходом. В 06:30 открылся берег по носу, в 07:35 показалась подводная лодка «Морж» справа по траверзу. В 09:00 легкая мгла почти скрыла берег. «Краб» находился от пролива Босфор в 28 милях. Моторы застопорили, а затем, после обеда, в 11:40 вновь пустили, однако уже на винт и зарядку, для того чтобы батареи к предстоящей минной постановке были полностью заряжены. В 11 милях от Румели- Фенер в 16:15 моторы застопорили, в 16:30 начали погружение. Через 20 минут после этого дали подводный ход в 4 узла. Начальник бригады подводных лодок принял решение ставить минное заграждение от маяка Анатоли-Фенер к Румеоли-Фенер, а не наоборот, поскольку в последнем случае в случае ошибки в скорости подводный заградитель «Краб» мог выскочить на Анатолийский берег.

Определение места подлодки производилось в перископ. Однако для того чтобы не обнаружить себя, находившийся в рубке начальник бригады подводных лодок брал пеленги перископом, выставляя его на поверхность только на несколько секунд, после чего он передавал отсчет по кругу флагманскому штурману, который вел прокладку курса.

В 18:00 заградитель находился в 8 милях от Анатоли-Фенер. «Краб» шел на глубине 50 футов (15,24 метров), считая от киля подводной лодки до поверхности. Затем глубину увеличили до 60 футов (18,29 метров). В 19:00 во время определения места заградителя напротив пролива обнаружили турецкий сторожевой пароход, находившийся в 10 кабельтовых от заградителя. Однако от атаки парохода капитан первого ранга Клочковский отказался, поскольку боялся обнаружить себя и сорвать постановку минного заграждения. Глубину увеличили до 65 футов (19,8 метров), для того чтобы пройти под килем парохода, заградитель «Краб» лег на курс 180 градусов.

В 19.55 заградитель от маяка Анатоли-Фенер находился в 13,75 кабельтовых. В 20:10 приступили к постановке мин. Через 11,5 минут минный заградитель краб коснулся грунта. Поскольку начальник бригады подводных лодок стремился поставить минное заграждение как можно ближе к маякам, то он посчитал, что минный заградитель прикоснулся к Румелийской отмели. В связи с этим Клочковский дал распоряжение положить руль на правый борт, продуть цистерну высокого давления и остановить минный элеватор. В этот момент по указателю последняя мины была еще не поставлена.

В 20:22 последовал сильный толчок, а затем еще несколько. Заградитель поднялся до 45 футов (13,7 метров), имея значительный дифферент на нос, однако дальше не всплывал, вероятно, задев за что-то носом. Тогда застопорили ход и продули среднюю цистерну, чтобы дать возможность подводной лодке освободиться и не намотать на винт минрепы (если заградитель находится на минном заграждении). Через минуту «Краб» поднялся до половины рубки, находясь на курсе на норд. С левого борта в иллюминатор рубки в сумерках виднелся маяк Румели-Фенер…

Заградитель в 20:24 вновь погрузился, набрав ход 5,25 узлов.

Через минуту во время попытки поставить «последнюю мину» выяснилось, что указатель работал неверно: данная мина была поставлена перед самым соприкосновением с грунтом. Скорость заградителя уменьшили, а глубину увеличили до 65 футов (19,8 метров), для того чтобы проходить под килем встречных судов и под возможными минными заграждениями.

«Краб» в 20:45 увеличил скорость до 4,5 узлов, чтобы как можно быстрее отойти от Босфора, поскольку имелись большие дифференты, и возникло предположение, что подводная лодка получила повреждение корпуса. Капитан первого ранга Клочковский в 21:50 дал приказ всплыть. После всплытия начальник бригады подводных лодок вместе с командиром вышли на мостик наверх. Было темно. Ничего не было видно: лишь на черной полосе берега, около пролива виднелись вспышки огня, а западнее его – слабый мерцающий свет… Включили вентиляцию подводной лодки и разрешили выйти наверх нуждающимся в свежем воздухе, а такие имелись, в особенности в кормовом отделении минного заградителя, где стояли керосиновые моторы… Вот, что в своем донесении записал командир подводной лодки старший лейтенант Феншоу Л.К.: «Ввиду недостатка времени, оставшегося перед погружением, не мог как следует охладить керосиновые моторы и пошел с горячими моторами под воду.

От высокой температуры, исходившей от нагревающихся электромоторов, во время продолжительного 6-часового подводного хода появились значительные выделения паров масла и керосина, настолько сильные, что большинство команды угорело не только в кормовой части подводной лодки, но и в других частях судна. Даже в рубке, где находились начальник бригады подводных лодок, флагманский штурман, командир подводной лодки и вертикальный рулевой, глаза сильно слезились, а дыхание было затруднено. Вследствие этого после всплытия подводной лодки часть команды вышла на палубу, а мичмана Иванова, и.д. старшего инженер-механика, вынесли в полубессознательном состоянии».

В 23:20 запустили керосиномоторы правого борта, а спустя 25 минут – левого борта. Начальник бригады должен был дать условленную радиограмму командиру подлодки «Морж», однако это сделать не удалось, поскольку во время подводного хода порвалась антенна заградителя.

Дальнейшее плавание подводной лодки «Краб» до Севастополя прошло без инцидентов. Опасались лишь за то, что не хватит смазочного масла, поскольку его расход оказался гораздо больше предполагавшегося. Последнее неожиданным не было, так как еще 8 апреля во время испытаний подводного минного заградителя на надводный ход комиссия решила изменить устройство смазки упорных подшипников и установить холодильник для охлаждения стекающего масла, однако этого к настоящему походу сделать не успели.

29 июня в 07:39 при подходе к Севастополю минный заградитель «Краб» разошелся с эскадрой Черноморского флота, вышедшей из Севастополя. Начальник бригады подводных лодок донес командующему флотом о том, что заградитель выполнил боевое задание. В 08:00 вновь подняли коммерческий флаг. В 09:30 подводный минный заградитель «Краб» отшвартовался в Южной бухте у базы.

На следующий день после того как были поставлены мины турки по всплывшим минам обнаружили заграждение, выставленное подводной лодкой «Краб». Подняв одну из них, поняли, что мины были поставлены подлодкой. Сразу же дивизион тральщиков начал траление, и комендант Босфора 3 июля донес, что ликвидировано минное заграждение.

Однако данное заключение было очень поспешным: на «вытравленном» заграждении носовой частью подорвалась канонерская лодка «Иса Рейс». Она была отбуксирована к берегу и списана.

5 июля 1915 года навстречу четырем турецким пароходам с углем вышел крейсер «Бреслау». От мыса Кара-Бурну Восточный в 10 милях на норд-ост он подорвался на мине и принял внутрь 642 тонны воды (при водоизмещении 4550 тонн). Это минное заграждение выставили в декабре 1914 года минные заградители Черноморского флота – «Георгий», «Алексей», «Ксения» и «Константин». Крейсер «Бреслау» под охраной тральщиков вошел в Босфор и встал в Стении в док. На его ремонт было затрачено несколько месяцев, и только в феврале 1916 года он вступил в строй. Для германо-турецкого флота это было существенной потерей, если учесть, что из легких крейсеров в его составе оставался только тихоходный «Гамидие». В этот период линейный крейсер «Гебен» в Черное море не выходил, поскольку было принято решение использовать его только в крайних случаях. Причина – недостаток в угле, который был вызван боевыми действиями российских судов в угольном районе Анатолийского побережья.

20-21 августа 1915 года после окончания ремонта он выходил в море. От командующего Черноморского флота в начале декабря пришло распоряжение, чтобы заградитель «Краб» при благоприятной погоде вышел на минную постановку, а потом – блокировал порт Зунгулдак.

10 декабря минный заградитель «Краб» вышел для выполнения приказа командующего Черноморского флота в море, но 12 декабря из-за штормовой погоды вынужден был возвратиться в Севастополь. Таким образом, «Краб» в последние месяцы 1915 года не проводил минных постановок. Капитан второго ранга Феншоу Л.К. в августе был назначен и.д. начальника первого дивизиона подводных лодок, куда входили «Краб», «Тюлень», «Нерпа» и «Морж». Командиром «Краба» в октябре 1915 года назначили старшего лейтенанта Паруцкого Михаила Васильевича (родился в 1886 году, курс подводного плавания окончил в 1910 году) – флагманского штурмана Подводной бригады, занимавшего до этого должность командира подводной лодки, а в 1912 году – должность замначальника дивизиона подводных лодок по тех. части. Вместо инженер-механика лейтенанта Иванова М.П. на «Краб» был назначен инженер-механик мичман Никитин П.И., исполнявший должность старшего инженер-механика в феврале-октябре 1916 года.

«Краб» в феврале 1916 года получил задание выставить у Босфора мины. Из Севастополя он вышел в 17:10 25 февраля под брейд-вымпелом начальника Подводной бригады капитана первого ранга Клочковского. Но в связи со штормовой погодой через двое суток, 27 февраля в 20.45, заградитель вынужден был вернуться в Севастополь.

Во время гражданской войны Монастырев состоял в белом флоте. Его постигла судьба других бывших офицеров, которые выступали против своего народа: Монастырев оказался в Бизерте. Здесь в период с 1921 по 1924 год Монастырев занимался выпуском «Бизертского морского сборника» и историей российского флота. Служба Монастырева в белом флоте завершилась в ноябре 1924 года после признания СССР Францией. Во время эмиграции Монастырев Н.А. написал несколько книг и статей об истории российского флота, подводных лодках, исследованию Арктики и др. вопросам.

Несомненно, незаурядным офицером-подводником являлся и последний командир подводной лодки «Краб» капитан второго ранга (в этот чин произведен в 1917 году) Паруцкий М.В., однако и он оказался впоследствии в эмиграции.

Необходимо отметить и капитана первого ранга (с 1917 года контр-адмирала) Клочковского Вячеслава Евгеньевича, начальника Подводной бригады, служившего с 1907 году в подводном флоте. Он командовал подводной лодкой, а затем и соединениями подводных лодок. Клочковский, как и Монастырев, служил в белом флоте. Впоследствии перешел в польский буржуазный флот, в последние годы являлся польским военно-морским атташе в Лондоне. В отставку вышел в 1928 году.

Также успехам подводного минного заградителя «Краб» способствовала мужественная, беззаветная и умелая служба кондукторов, унтер-офицеров и матросов во время тяжелых боевых походов. Награждения медалями и георгиевскими крестами являются убедительным доказательством этого.