что такое контролируемая гипертония

О сердце

Слово «гипертензия» в буквальном смысле переводится с латинского как «сверхнапряжение». Какие стадии и степени есть у гипертензии и сколько факторов риска влияет на ее развитие — подробно в нашей статье.

Классификации гипертензии и разница между ними

Врачи различают три степени и три стадии заболевания. Эти понятия часто путают, однако между ними есть существенная разница.

Степени артериальной гипертензии

Это классификация по уровням артериального давления (АД): верхнего (систолического) и нижнего (диастолического).

Расширенная классификация уровней артериального давления (в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями по лечению гипертонии). Считать кровяное давление «чисто техническим показателем» ошибочно: чем выше его постоянный уровень, тем серьезнее ситуация

Стадии артериальной гипертензии

Здесь деление на категории идет уже по серьезности изменений в организме: насколько выражены эти изменения и как сильно страдают органы-мишени — кровеносные сосуды, сердце и почки. Их поражение — отдельный критерий для оценки риска.

Термин «гипертоническая болезнь» предложен Г.Ф.Лангом в 1948 г. и соответствует термину «эссенциальная гипертензия» (гипертония), который используется в зарубежных странах.

На любой из стадий заболевания давление также может соответствовать любой степени — от первой до третьей. Это очень индивидуально, поэтому, помимо показателей на тонометре, следует ориентироваться на данные обследования. Конкретные показатели всегда принимаются во внимание при назначении терапии, рекомендациях и прогнозах.

Артериальная гипертензия Ⅰ стадии

При регулярном посещении врача и соблюдении правил жизни гипертоника не требует серьезного медицинского вмешательства, если нет ухудшения здоровья.

Прогноз зависит от уровня АД и количества факторов риска: курение, ожирение, уровень холестерина и т.д.

Артериальная гипертензия Ⅱ стадии

Если вовремя не скорректировать процесс лекарственными препаратами, болезнь может прогрессировать и перейти в третью стадию. Избежать этого можно лишь одним способом: контролировать состояние своей сердечно-сосудистой системы и регулярно проходить обследование.

Артериальная гипертензия Ⅲ стадии

В этом состоянии требуются препараты не только для снижения давления, но и для лечения сопутствующих заболеваний. Рекомендация актуальна и для первых двух стадий гипертонической болезни, если у пациента диагностирован диабет, болезни почек или другие патологии.

Артериальная гипертензия — 4 группы риска

Чтобы уберечь сердце и сосуды от поражения и не пропустить состояние, когда будет уже поздно, нужно знать, от каких факторов зависит течение болезни.

4 группы факторов риска:

Между факторами риска и классификацией по тяжести заболевания есть прямая связь. Наглядно она показана в Национальных Клинических Рекомендациях Минздрава РФ «Артериальная гипертония у взрослых».

Для определения своей группы риска нужно знать уровень АД и стадию заболевания.

Группы высокого и очень высокого риска

Эти состояния считаются самыми серьезными и требуют особого внимания.

При сочетании более трех факторов риска и артериальной гипертензии 2 степени пациент попадает в группу высокого риска. Также к ней относятся все, у кого существенно выражен хотя бы один показатель из следующих:

повышение уровня общего холестерина от 8 ммоль/л (310 мг/дл),

гипертония третьей степени (систолическое артериальное давление выше или равно 180 мм рт. ст., диастолическое — выше 110 мм рт.ст.),

хроническая болезнь почек третьей стадии,

гипертрофия левого желудочка,

сахарный диабет без поражения органов-мишеней.

К группе очень высокого риска относят пациентов с любым из следующих факторов:

Атеросклеротические заболевания сердца и сосудов, подтвержденные клинически или в ходе визуализирующих исследований (АССЗ). Это может быть стабильная стенокардия, коронарная реваскуляризация (аортокоронарное шунтирование и другие процедуры реваскуляризации артерий), инсульт и транзиторные ишемические атаки, ранее перенесенный острый коронарный синдром (инфаркт или нестабильная стенокардия), а также заболевание периферических артерий. Обязательно учитываются результаты визуализирующих исследований, значимые для прогноза клинических событий: значительный объем бляшек на коронарных ангиограммах или сканах компьютерной томографии (многососудистое поражение коронарных артерий со стенозом двух основных эпикардиальных артерий более чем на 50 %) или по результатам УЗИ сонных артерий.

Сахарный диабет с поражением органов-мишеней, или наличием как минимум трех значимых факторов риска из указанных в следующей части статьи, сюда же приравнивается сахарный диабет первого типа ранней манифестации и длительного течения (более 20 лет).

Что такое контролируемая гипертония

Под термином «артериальная гипертензия«, «артериальная гипертония» понимается синдром повышения артериального давления (АД) при гипертонической болезни и симптоматических артериальных гипертензиях.

Исторически (со времён Г.Ф. Ланга) сложилось так, что в России используется термин «гипертоническая болезнь» и соответственно «артериальная гипертония», в зарубежной литературе применяется термин «артериальная гипертензия«.

Под гипертонической болезнью (ГБ) принято понимать хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является синдром артериальной гипертензии, не связанный с наличием патологических процессов, при которых повышение Артериального давления ( АД ) обусловлено известными, во многих случаях устраняемыми причинами («симптоматические артериальные гипертензии») (Рекомендации ВНОК, 2004).

Классификация артериальной гипертензии

I. Стадии гипертонической болезни:

II. Степени артериальной гипертензии:

Степени артериальной гипертензии (уровни Артериального давления ( АД )) представлены в таблице № 1. Если значения систолического Артериального давления ( АД ) и диастолического Артериального давления ( АД ) попадают в разные категории, то устанавливается более высокая степень артериальной гипертензии (АГ). Наиболее точно степень Артериальной гипертензии ( АГ ) может быть установлена в случае впервые диагностированной Артериальной гипертензии ( АГ ) и у пациентов, не принимающих антигипертензивных препаратов.

Таблица №1. Определение и классификация уровней Артериального давления (АД) (мм рт.ст.)

III. Критерии стратификации риска больных АГ:

I. Факторы риска:

а) Основные:

— мужчины > 55 лет 65 лет

— курение.

б) Дислипидемия

ОХС > 6,5 ммоль/л (250 мг/дл)

ХСЛПНП > 4,0 ммоль/л (> 155 мг/дл)

ХСЛПВП 102 см для мужчин или > 88 см для женщин

д) С-реактивный белок:

> 1 мг/дл)

е) Дополнительные факторы риска, негативно влияющие на прогноз больного с Артериальной гипертензией ( АГ ):

— Нарушение толерантности к глюкозе

— Малоподвижный образ жизни

— Повышение фибриногена

ж) Сахарный диабет:

— Глюкоза крови натощак > 7 ммоль/л (126 мг/дл)

— Глюкоза крови после еды или через 2 часа после приема 75 г глюкозы > 11 ммоль/л (198 мг/дл)

II. Поражение органов-мишеней (гипертоническая болезнь 2 стадии):

б) УЗ признаки утолщения стенки артерии (толщина слоя интима-медия сонной артерии >0,9 мм) или атеросклеротические бляшки

в) Небольшое повышение сывороточного креатинина 115-133 мкмоль/л (1,3-1,5 мг/дл) для мужчин или 107-124 мкмоль/л (1,2-1,4 мг/дл) для женщин

г) Микроальбуминурия: 30-300 мг/сут; отношение альбумин/креатинин в моче > 22 мг/г (2,5 мг/ммоль) для мужчин и > 31 мг/г (3,5 мг/ммоль) для женщин

III. Ассоциированные (сопутствующие) клинические состояния (гипертоническая болезнь 3 стадии)

а) Основные:

— мужчины > 55 лет 65 лет

— курение

б) Дислипидемия:

ОХС > 6,5 ммоль/л (> 250 мг/дл)

или ХСЛПНП > 4,0 ммоль/л (> 155 мг/дл)

или ХСЛПВП 102 см для мужчин или > 88 см для женщин

д) С-реактивный белок:

> 1 мг/дл)

е) Дополнительные факторы риска, негативно влияющие на прогноз больного с Артериальной гипертензией ( АГ ):

— Нарушение толерантности к глюкозе

— Малоподвижный образ жизни

— Повышение фибриногена

з) УЗ признаки утолщения стенки артерии (толщина слоя интима-медия сонной артерии >0,9 мм) или атеросклеротические бляшки

и) Небольшое повышение сывороточного креатинина 115-133 мкмоль/л (1,3-1,5 мг/дл) для мужчин или 107-124 мкмоль/л (1,2-1,4 мг/дл) для женщин

к) Микроальбуминурия: 30-300 мг/сут; отношение альбумин/креатинин в моче > 22 мг/г (2,5 мг/ммоль) для мужчин и > 31 мг/г (3,5 мг/ммоль) для женщин

л) Церебро-васкулярное заболевание:

Ишемический инсульт

Геморрагический инсульт

Преходящее нарушение мозгового кровообращения

м) Заболевание сердца:

Инфаркт миокарда

Стенокардия

Коронарная реваскуляризация

Застойная сердечная недостаточность

н) Заболевание почек:

Диабетическая нефропатия

Почечная недостаточность (сывороточный креатинин > 133 мкмоль/л (> 5 мг/дл) для мужчин или > 124 мкмоль/л (> 1,4 мг/дл) для женщин

Протеинурия (>300 мг/сут)

о) Заболевание периферических артерий:

Расслаивающая аневризма аорты

Симптомное поражение периферических артерий

п) Гипертоническая ретинопатия:

Кровоизлияния или экссудаты

Отек соска зрительного нерва

Таблица №3. Стратификация риска больных с Артериальной гипертензией (АГ)

Гипертоническая болезнь

Это заболевание лечат:

Отделение кардиологии

Запись на приём Задать вопрос

Гипертоническая болезнь — патология сердца и сосудов, проявляющаяся повышением артериального давления. В патогенетическом механизме формирования заболевания огромную роль играют нарушения нейрогуморального, центрального и почечного механизмов регуляции кровяного давления.

Артериальная гипертензия относится к основополагающим факторам риска развития потенциально летальных заболеваний — инсульта и инфаркта. Именно поэтому важно знать, почему возникает гипертония, как ставится диагноз и какие лекарства используют в лечении.

Причины гипертонической болезни

Истинная гипертоническая болезнь или, как ее еще называют, эссенциальная гипертензия возникает как результат перенапряжения деятельности нервной системы. Итогом этого процесса становится нарушение процессов регуляции и поддержания оптимального кровяного давления.

Учеными установлено множество факторов, способствующих возникновению гипертензии:

чрезмерное эмоциональное перенапряжение;

ненормированный рабочий день;

злоупотребление алкоголем и табакокурением.

Доказана наследственная зависимость формирования гипертонической болезни — определено более 20 генов, которые ответственны за развитие патологии.

Симптомы гипертонии

Выраженность клинических симптомов зависит от уровня повышения давления и вовлеченности в процесс так называемых органов-мишеней. Под этим термином понимаются те органы, на которых длительное повышение давления сказывает самым неблагоприятным образом: сетчатка глаз, головной мозг, почки, сердце.

На начальной стадии пациентов обычно беспокоит головокружение и периодические головные боли. Повышение давления обычно сопровождается шумом в ушах, тошнотой, ощущением сердцебиения, пульсацией в голове.

Прогрессирование заболевания приводит к явлениям сердечной недостаточности: одышка при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха. Хронический характер патологии сопровождается отеками ног, одутловатостью лица.

При скачках артериального давления может отмечаться расстройство зрительной функции в виде “мушек” перед глазами и снижения остроты зрения. Самый главный симптом — это повышение давления, подтвержденное инструментально!

Степени и стадии гипертонической болезни

Классифицируют гипертоническую болезнь по стадиям и степеням. Разделение на степени основано на уровне подъема давления:

I степень — подъем систолического давления свыше 139 вплоть до 159 мм рт. ст (диастолическое колеблется в интервале 90-99 мм рт. ст);

II степень — от 160 до 170 мм рт. ст. (интервал колебаний диастолического — 100-109);

III степень — давление поднимается выше 180 мм рт. ст.

Стадия гипертонии учитывает еще и степень поражения органов-мишеней:

1 стадия (низкий риск) — мягкая гипертония, при которой отсутствует поражение органов-мишеней;

2 стадия (высокий риск) — среднетяжелое или тяжелое течение болезни, при котором отмечается вовлеченность в процесс органов мишеней: гипертрофия сердца, спазм артерий сетчатки, ухудшение почечного кровотока;

3 стадия (очень высокий риск) — крайне тяжелое течение, сопровождающееся частыми гипертоническими кризами и опасными поражениями органов-мишеней в виде инсульта, инфаркта, кровоизлияний в сетчатку.

Особенности течения гипертонической болезни с поражение сердца

Длительное или особо злокачественное течение болезни сказывается на сердечной мышце. Изначально развивается гипертрофия миокарда — с помощью этого сердце пытается компенсировать избыточную нагрузку. Без лечения или при его недостаточной эффективности, а также при нерегулярном приеме лекарственных препаратов возможно развитие следующих видов поражения сердца:

стенокардия — острые боли в сердце, вызванные недостатком кислорода;

инфаркт — крайняя степень ИБС, проявляется некрозом сердечной мышцы;

острая левожелудочковая недостаточность — проявляется отеком сердца.

Лечение гипертонической болезни

В терапии артериальной гипертензии используется комплексный подход. Сначала пациент проходит тщательное обследование, которое позволит исключить симптоматическую гипертонию, то есть вызванную каким-либо другим заболеванием.

Полностью излечиться от гипертонической болезни невозможно — препараты приходится в большинстве случаев принимать пожизненно под регулярным контролем АД. В лечении используются несколько групп препаратов:

Артериальная гипертония – пожизненный прием препаратов?

Диагноз АГ обычно не ставится после однократного измерения давления, за исключением тех случаев, когда показатели слишком высоки, например, свыше 170-180/105-110 мм рт. ст. Обычно проводят серию измерений в течение определенного периода времени, чтобы полностью исключить случайные колебания и неточности. Необходимо также принимать во внимание и те обстоятельства, во время которых проводятся измерения артериального давления. Как правило, показатели давления увеличиваются под воздействием стресса, после крепкого кофе или выкуренной сигареты.

Интересен факт, что в кабинете врача при измерении давления показатели могут быть выше, чем в состоянии покоя, дома. Этот эффект называется «гипертонией белого халата» и вызван страхом пациента перед заболеванием или перед доктором. Кроме измерения артериального давления врач обычно проверяет изменения со стороны других органов, особенно если показатели давления находятся на уровне высоких цифр.

Если показатели давления у взрослого не превышают 140/90 мм. рт. ст., то повторное измерение обычно проводят не раньше, чем через год. У пациентов, чье давление находится в пределах от 140/90 до 160/100, проводят повторное измерение через небольшой промежуток времени для подтверждения диагноза.

Высокое диастолическое (нижнее) давление, например 110 или 115 мм.рт.ст., свидетельствует о необходимости немедленной терапии.

Артериальная гипертония чаще всего носит первичный характер и является симптомом гипертонической болезни. Реже повышенное артериальное давление вторично и является признаком заболеваний различных органов (почек, сосудов и др.). Каждое из этих заболеваний нуждается в специальном лечении, вот почему любое повышение артериального давления требует консультации врача-кардиолога.

Если же значения артериального давления превышают указанный уровень, то следует обсудить с врачом возможные причины недостаточной эффективности проводимого лечения. Среди них:

Как показывает практика, при доверии пациента к своему лечащему врачу, при грамотном взаимодействии врача и пациента, в большинстве случаев удается контролировать это грозное заболевание.

А что, если Вы уже принимаете 3 или больше препаратов, а давление так и не стабилизировалось на целевом уровне? Подобная форма гипертонии относится к резистентной.

Каков же выход?

Обычно в случае резистентной (рефрактерной) гипертонии врачи продолжают увеличивать дозы принимаемых пациентом препаратов до максимально переносимых или добавляют последовательно четвертый, пятый, иногда и шестой препарат из других групп. Пациенты реагируют на это по-разному. Многие перестают доверять врачу, некоторые отказываются от приема препаратов совсем, потому что не отмечают никакой разницы между давлением на фоне приема горстей препаратов, и без них.

Конечно же, это решение ошибочно в корне. Для того чтобы избежать прогрессирующего поражения органов-мишеней и грозных осложнений в будущем, продолжать прием препаратов необходимо даже в случае, если достичь целевого уровня АД не удается. Но, никто не будет отрицать, использование многокомпонентной комбинации препаратов значительно увеличивает риск развития побочных эффектов и непредсказуемых реакций взаимодействия препаратов между собой.

Что современная медицина может предложить в этом случае? Оказывается, есть выход.

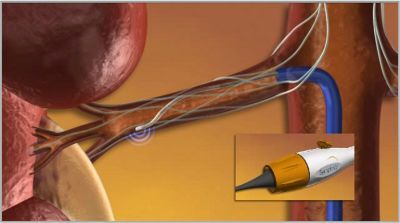

В скором времени в нашей клинике мы будем иметь возможность предложить нехирургический метод коррекции АД путем денервации почечных артерий. Новая процедура, катетерная почечная денервация почечных артерий, помогает контролировать высокое кровяное давление путем деструкции части нервных волокон, расположенных в стенке почечных артерий.

Как нередко бывает, идея денервации не нова, это хорошо забытое старое. Хирургам давно было известно, что иссечение симпатических нервных волокон, ответственных за поддержание артериального давления, приводило к снижению артериального давления. Но процедуру нельзя было применять для лечения АГ, так как она сопровождалась высокой операционной смертностью и такими долгосрочными осложнениями как тяжелая гипотония при переходе в вертикальное положение, вплоть до потерь сознания, нарушений функции кишечника и тазовых органов. Но так бывает потому, что полностью выключается симпатическая стимуляция почек и других органов, что приводит к дисбалансу нервной регуляции. Поскольку симпатические нервные волокна, иннервирующие почку, проходят непосредственно в стенке главной почечной артерии и прилежат к ней, то с помощью катетерной радиочастотной абляции (РЧА) прицельное разрушение волокон в почечных артериях не приведет к нарушению иннервации органов брюшной полости и нижних конечностей. Кроме того, разрушая лишь небольшую часть нервных окончаний в почечных артериях, почки не лишаются нервной регуляции. ПРИЧИНА РЕЗИСТЕНТНОЙ ГИПЕРТОНИИ В ИЗБЫТОЧНОЙ СИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧЕК. А катетерная РЧА позволяет устранить эту избыточную активность. ГИПЕРТОНИЯ СТАНОВИТЬСЯ УПРАВЛЯЕМОЙ.

Введение этой процедуры в нашу практику базируется на исследовании, опубликованном в знаменитом журнале Lancet, которое показало безопасность и эффективность методики, позволяющей достигнуть стойкого снижения артериального давления до 30 мм. рт. ст. от исходного уровня.

Для подобного лечения используется радиочастотный катетер фирмы Ардиан, который вводится через прокол в бедренной артерии. Далее катетер проводится под рентгеновским контролем в почечную артерию. Через кончик катетера радиочастотная энергия дозировано подается по окружности в 4-5 точках почечных артерий. Процедура занимает около 40 мин, после чего катетер удаляется. Длительность пребывания пациента в стационаре составляет 24 ч. Условием для проведения процедуры является нормальная функция почек. Но самое поразительное в процедуре то, что со временем лечебный эффект не только не уменьшается, а наоборот, артериальное давление у большинства плавно и стойко нормализуется.

В настоящее время почечную денервацию применяют только у пациентов с резистентной гипертензией. Это должно привести, примерно, к 50-процентному снижению числа осложнений и смертности, связанных с АГ. Это не означает, что препараты больше не нужны. Пациентам все равно, скорее всего, придется принимать лекарства от высокого давления, но количество препаратов для поддержания артериального давления на целевом уровне, значительно снизится.

Каковы побочные эффекты метода РЧА почечных артерий?

На сегодняшний день во всем мире не отмечено никаких серьезных осложнений катетерной почечной денервации. Процедура сопровождалась умеренной болью в животе, которая была купирована внутривенным введением анальгетиков и седативных средств. Только у одного больного отмечено повреждение почечной артерии катетером до РЧА, устраненная имплантацией стента. Наиболее распространенным осложнением у незначительного числа пациентов была болезненность и припухлость в области паха. Ухудшения функции почек не отмечено.

Кому необходимо проводить почечную денервацию?

Даннное вмешательство показано пациентам с резистентной АГ, т.е. при стойком повышении систолическоого (верхнего) артериального давления выше, чем 160 мм рт. ст., несмотря на применение 3 и более антигипертензивных препаратов, включая диуретик. Это особенно показано при плохой переносимости комбинации препаратов или при наличии побочных эффектов. При этом пациенты должны быть предварительно обследованы, у них должны быть надежно исключены возможные вторичные причины артериальной гипертензии (например, заболевания надпочечников). На предварительном этапе обязательно проведение компьютерной томографии почечных артерий для уточнения анатомических особенностей сосудов.

Комплексная терапия артериальной гипертензии

Под «артериальной гипертензией» (АГ) подразумевают синдром повышения артериального давления (АД). Различают АГ первичную («гипертоническая болезнь» — ГБ) и вторичную («симптоматическая» АГ). Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание, ос

Под «артериальной гипертензией» (АГ) подразумевают синдром повышения артериального давления (АД). Различают АГ первичную («гипертоническая болезнь» — ГБ) и вторичную («симптоматическая» АГ).

Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является стойкое повышение АД, не связанное с наличием патологических процессов, при которых повышение АД обусловлено известными, в современных условиях часто устранимыми причинами «симптоматических» АГ. В силу того, что ГБ — гетерогенное заболевание, имеющее довольно отчетливые клинико-патогенетические варианты с существенно различающимися на начальных этапах механизмами развития, в научной литературе вместо обозначения ГБ часто используется АГ.

Хорошо известно, что АГ — самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание, опасное прежде всего своими осложнениями. Данные ряда крупных эпидемиологических исследований однозначно свидетельствуют о том, что риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), мозгового инсульта, сердечной недостаточности, заболеваний периферических артерий в популяции значительно (иногда в несколько раз) возрастает у лиц с повышенным АД по сравнению с лицами с нормальным АД.

Распространенность АГ весьма высока в любой развитой стране мира. Россия, к сожалению, в этом отношении не является исключением. В исследовании С. А. Шальновой и других было показано, что среди взрослого населения России АГ страдают 39,3 % мужчин и 41,1 % женщин (табл. 1).

Высокая распространенность АГ в России в значительной степени является причиной крайне высоких показателей смертности в нашей стране. Согласно сведениям, которые содержатся в Демографическом ежегоднике России, в 2001 г. от болезней системы кровообращения умерли 1 253 103 человека, в том числе от цереброваскулярных болезней — 475 163 человека (для сравнения: от онкологических заболеваний в 2001 г. умерли 294 063 человека).

АГ играет особую роль в патогенезе всех типов мозгового инсульта. Считается, что она является основной причиной около 70 % случаев этого заболевания. В ходе Фремингемского исследования было продемонстрировано, что стандартизованный по возрасту риск мозгового инсульта среди больных с АГ (систолическое АД выше 160 мм рт. ст. и/или диастолическое АД выше 95 мм рт. ст.) составил 3,1 для мужчин и 2,9 для женщин. Достаточно четко прослеживается прямая и статистически достоверная связь между смертностью от мозгового инсульта и распространенностью АГ в той или иной стране (коэффициент корреляции 0,78).

Можно без преувеличения сказать, что смертность от цереброваскулярных заболеваний в нашей стране приобрела катастрофический характер. Так, в опубликованных недавно в журнале Heart данных о сердечно-сосудистой смертности в различных странах мира (всего приводятся данные по 48 странам из разных частей света) Россия по числу смертей от цереброваскулярных заболеваний стойко заняла первое место как среди мужчин, так и среди женщин. Причем абсолютные показатели смертности по России превышают значения в других странах в несколько раз. Так, в 1995–1998 гг. стандартизованный по возрасту показатель смертности от цереброваскулярных заболеваний у мужчин в России составил 203,5 случаев на 100 000 человек, тогда как в США — 29,3, а в Канаде — 27,8.

Все современные рекомендации по лечению АГ четко определяют основную цель терапии как снижение сердечно-сосудистой и почечной заболеваемости и смертности. Для достижения этой цели в первую очередь необходимы снижение АД до нормального уровня, а также коррекция всех модифицируемых факторов риска: курение, дислипидемия, гипергликемия, ожирение — и лечение сопутствующих заболеваний: сахарного диабета и т. д.

Снижение систолического и диастолического АД до уровня 2 ), снижение потребления алкоголя 140/90 мм рт. ст.

В группе низкого риска рекомендуются 3–12-месячный период наблюдения и немедикаментозная терапия перед началом медикаментозного лечения. Показанием к началу такого лечения служит устойчивый уровень АД в пределах 140–159/90–99 мм рт. ст.

При АГ III степени необходимо немедленно назначать антигипертензивную лекарственную терапию.

Помимо терапии гипотензивными препаратами, больным, относящимся к группе высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, показана терапия, направленная на профилактику других факторов риска, в первую очередь нарушенного липидного обмена. Снижение риска осложнений достигается назначением антикоагулянтов, прежде всего ацетилсалициловой кислоты.

Основные группы антигипертензивных препаратов

В Российских рекомендациях по лечению АГ второго пересмотра, представленных на Российском национальном конгрессе кардиологов 2005 г., в группу препаратов, рекомендованных для терапии АГ, помимо диуретиков, β-адреноблокаторов, антагонистов кальция (АК), ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторов рецепторов ангиотензина I (БРА), α-адреноблокаторов, включены агонисты I1-имидазолиновых рецепторов (АИР). Последним отводится определенная роль в терапии больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, отмечается, что они могут назначаться в качестве монотерапии или в сочетании с другими гипотензивными препаратами при неэффективности других средств.

Монотерапия или комбинированная терапия

Выбирая между монотерапией и комбинированной терапией, врач должен ориентироваться прежде всего на исходный уровень АД, наличие осложнений или их отсутствие. На основании результатов многоцентровых международных исследований можно предполагать, что монотерапия будет эффективна в основном у больных с I степенью АГ. Так, по данным исследования ALLHAT, только у 60 % пациентов с АГ I и II степени монотерапия оказалась эффективна; в исследовании HOT на монотерапии остались лишь 25–50 % пациентов с АГ I и III степени: в ходе исследований, в которых принимали участие больные с сахарным диабетом, подавляющее большинство пациентов получали минимум два препарата, тогда как при диабетической нефропатии для достижения целевого уровня АД в среднем требовалось два-три препарата, в дополнение к базовой терапии.

В соответствии с исходным уровнем АД, наличием осложнений и факторов риска целесообразно начинать терапию либо с низкой дозы одного препарата, либо с низкодозовой комбинации.

Преимуществом монотерапии является то, что при неэффективности лечения на начальном этапе врач может либо сменить класс препарата, либо увеличить дозу ранее принимавшегося средства, это даст возможность подобрать лекарство индивидуально для каждого пациента. Однако в большинстве случаев такая процедура является трудоемкой, кроме того, она часто ведет к потере доверия не только к проводимой терапии, но и к лечащему врачу, что, в свою очередь, не способствует повышению комплаентности.

Очевидным недостатком схемы терапии, предусматривающей начало лечения с приема сразу двух препаратов, даже в низких дозах, является опасность назначения больному «ненужного» средства. Однако у комбинированной терапии преимуществ все же больше: во-первых, применение препаратов с разными механизмами действия позволяет более эффективно контролировать АГ и ее осложнения; во-вторых, при использовании комбинированной терапии появляется возможность назначать препараты в низких дозах, при этом уменьшается вероятность развития нежелательных эффектов; в-третьих, в настоящее время стали доступны фиксированные лекарственные комбинации, позволяющие назначать два препарата в одной таблетке, что заметно повышает комплаентность.

В настоящее время эффективными и безопасными считаются следующие комбинации препаратов: иАПФ + диуретики; диуретики + β-адреноблокаторы; диуретики + БРА; антагонисты кальция (АК) (дигидропиридиновые) + β-адреноблокаторы; АК (дигидропиридиновые) + БРА; АК + иАПФ; АК (дигидропиридиновые) + диуретики; α-адреноблокаторы + β-адреноблокатор (рис. 2).

|

| Рисунок 2. Возможные комбинации различных классов антигипертензивных препаратов. (Из Европейских рекомендаций по лечению АГ) |

Руководствуясь данными многочисленных исследований, доказавших положительное влияние отдельных комбинаций препаратов на конечные точки, ведущие фармакологические компании стали предлагать комбинированные антигипертензивные препараты. Так, в последние годы на фармакологическом рынке появились комбинации препаратов длительного действия с фиксированными дозировками: диуретик + БРА (ко-диован, гизаар); иАПФ + диуретик (ко-ренитек, нолипрел, рениприл ГТ); АК (дигидропиридиновый) + β-адреноблокатор (логимакс); диуретик + β-адреноблокатор (атегексал композитум); на сегодняшний день единственная комбинация АК + иАПФ (тарка).

Вопрос о преимуществах применения той или иной группы гипотензивных препаратов, той или иной комбинации является достаточно сложным и неоднозначным, однако результаты многоцентровых рандомизированных исследований в целом доказывают, что назначение любого из существующих режимов лечения АГ снижает общий риск сердечно-сосудистых событий, причем чем ниже АД, тем меньше вышеупомянутый риск.

Во всех случаях рекомендуется использовать препараты пролонгированного действия, обеспечивающие эффект в течение суток, это уменьшает вариабельность АД и, возможно, обеспечивает лучшую органопротекцию и снижение числа сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, благодаря удобству однократного приема препаратов повышается приверженность пациентов к лечению.

Современными международными рекомендациями по лечению АГ достаточно четко определено, когда и каким препаратам врач должен отдавать предпочтение. Главным аргументом в пользу назначения конкретной группы препаратов служат так называемые дополнительные показания. Так, дополнительными показаниями к назначению дигидропиридиновых АК являются пожилой возраст, изолированная систолическая АГ, наличие стенокардии, атеросклероз периферических артерий, в частности атеросклероз сонных артерий. Пульс-урежающие АК недигидропиридинового ряда, дилтиазем и верапамил-SR, целесообразно использовать у пациентов с суправентрикулярной тахикардией. Доказано, что БРА замедляют прогрессирование хронической почечной недостаточности при АГ в сочетании с сахарным диабетом, а также обеспечивают обратное развитие гипертрофии левого желудочка. Блокатор альдостероновых рецепторов (спиронолактон) оказался эффективен у больных с хронической сердечной недостаточностью и пациентов, перенесших инфаркт миокарда.

Все эти дополнительные показания вытекают из результатов конкретных контролируемых исследований, продемонстрировавших преимущества именно дигидропиридиновых АК у данных категорий больных. Следует помнить, что дигидропиридиновые АК — одна из немногих групп препаратов, которые врач может назначать беременным с АГ.

Практикующие врачи при подборе терапии АГ не всегда следуют международным рекомендациям и нередко сами определяют приоритеты терапии. Интересно, что наиболее часто во всем мире назначаются АК: рынок АК составляет около 35 %, что существенно больше, чем у других групп гипотензивных препаратов; так, рынок иАПФ и БРА, вместе взятых, составляет только 39 % мирового рынка (16 и 23 % соответственно). В России же ситуация принципиально иная: по частоте использования иАПФ и БРА уверенно лидируют, занимая 47 % рынка, в то время как на долю АК приходится всего 13,9 %, что практически совпадает с частотой использования диуретиков. Однако еще более настораживает тот факт, что у нас до сих пор в основном назначаются АК первого поколения, регулярное лечение которыми, как отмечается в ряде работ, не может считаться ни достаточно эффективным, ни безопасным. Ярким примером этому служит анализ структуры продаж АК в одной из аптек в центре Москвы, проведенный во II квартале 2003 г., который показал, что 48 % продаж всех дигидропиридиновых АК до сих пор приходится на короткодействующие препараты первого поколения.

Говоря об эффективности и безопасности длительного приема антигипертензивных препаратов, используемых для лечения АГ, необходимо напомнить, что все крупные исследования по изучению влияния на «конечные точки» проводились и проводятся только с оригинальными препаратами. Единственным недостатком оригинальных препаратов является их высокая стоимость, что нередко ограничивает возможности комплексной терапии. Создание дженериков — копий оригинальных препаратов — существенно снижает стоимость лечения, однако порождает проблему оценки эквивалентности дженериков оригинальным препаратам. На сегодняшний день в России зарегистрировано около 60 дженериков эналаприла, порядка 30 дженериков амлодипина, более 10 дженериков индапамида, а недавно появился первый дженерик фозиноприла, биоэквивалентный оригинальному препарату

Понятно, что практикующему врачу трудно разобраться в таком многообразии препаратов, тем более что компании-производители в большинстве случаев не предоставляют данные о фармацевтической и фармакокинетической эквивалентности оригинальному препарату. Знакомство врачей с такими данными могло бы существенно облегчить проблему выбора препарата. В отсутствие подобной информации специалистам остается ориентироваться только на личный опыт, а также на результаты немногочисленных клинических исследований, посвященных сравнению оригинальных препаратов и дженериков или различных дженериков друг с другом.

Литература

В. А. Егоров

Ю. Э. Семенова, кандидат медицинских наук

Ю. В. Лукина, кандидат медицинских наук

ГНИЦ профилактической медицины, Москва