что такое гэс в моде

Гидроэлектростанция (ГЭС)

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.

На высоконапорных ГЭС применяются ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами.

На средненапорных ГЭС применяются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины.

На низконапорных ГЭС применяются поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах.

ГЭС делятся в зависимости от принципа использования природных ресурсов:

На русловых ГЭС напор воды создается посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку.

Такие гидроэлектростанции на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.

Вода подается непосредственно к турбинам ГЭС.

На приплотинных ГЭС напор воды также создается при полном перегораживании плотины, здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части.

Вода, имеющая большее давление, нежели на русловых ГЭС, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели.

На деривационных ГЭС необходимая концентрация воды посредством деривации.

Вода подводится непосредственно к зданию ГЭС.

На гидроаккумулирующих ГЭС (обозначаемых ГАЭС) вырабатываемая электроэнергия аккумулируется и используется в моменты пиковых нагрузок.

В течение времени не пиковой нагрузки агрегаты ГАЭС работают как насосы от внешних источников энергии, когда её стоимость не высока (например, ночью), и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны.

В моменты пиковых нагрузок вода из них поступает в напорный трубопровод и приводит в действие турбины.

Для производства электрической энергии используются возобновляемые природные ресурсы, поэтому конечная стоимость получаемой электроэнергии ниже, чем при использовании других видов электростанций, и нет вредных выбросов в атмосферу.

Однако построить ГЭС можно только там, где можно создать большой напор воды.

Создаваемые при этом водохранилища обычно заливают большую территорию земли, иногда это приводит к нарушению экологического равновесия.

Спустились в водовод ГЭС. Как выглядит гидротурбина изнутри

Для многих познания в области гидроэлектростанций ограничиваются видом машинного зала, где гидрогенераторы стоят в ряд, а также пультовой, откуда ведётся управление. Но гораздо интереснее, что же там находится внутри самого гидроагрегата, и как выглядит гидротурбина изнутри.

Мощность одного такого гидрогенератора составляет 12 мегаватт (или мегавольтампер). Он вырабатывает переменное трёхфазное напряжение 16800 вольт, а генерируемый ток доходит до 413 ампер. Трёхфазная обмотка статора соединена в «звезду». Это напряжение с частотой 50 герц подаётся на повышающий трансформатор и далее уходит в энергосистему страны.

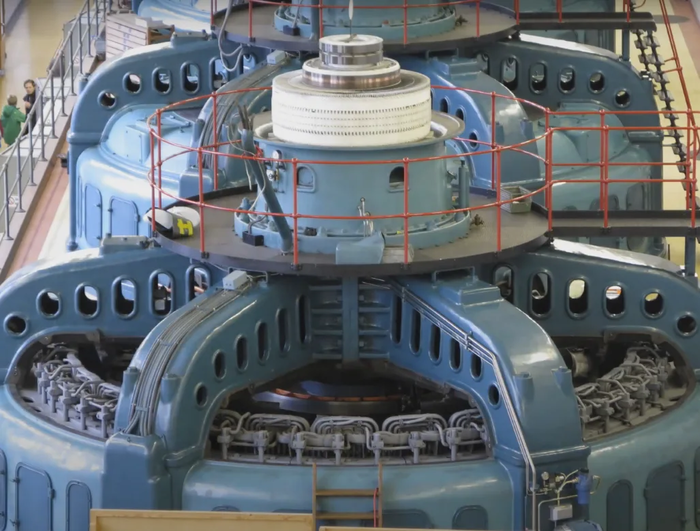

Гидрогенератор и его возбудитель сверху со снятыми кожухами

Как можно видеть, у генератора есть возбудитель, который установлен сверху. Это тоже генератор, но поменьше, и он вырабатывает постоянный ток. Этим током запитывается обмотка возбуждения, которая находится на роторе. Как только генератор начинает вращаться, то магнитные поля ротора начинают наводить магнитные поля в обмотке статора, и в ней появляется напряжение и ток.

Статор и его обмотка

Обмотка статора довольно толстая и очень хорошо заизолирована. Это связано и с высоким напряжением и с непосредственной близостью воды. Если вдруг на гидротурбине возникнет утечка, то датчики это зафиксируют и отправят сигнал. Там автоматика тут же обесточит обмотку возбуждения, и генератор будет вращаться, не вырабатывая электроэнергию и опасные тысячи вольт.

Вал между турбиной и генератором

В это сложно поверить, но сам гидроагрегат выполнен не в едином корпусе, а имеет промежуточный вал между генератором и турбиной. Это нужно для того, чтобы генератор был как можно выше относительно турбины, а также для более удобного техобслуживания. Он вращается со скоростью 166,7 об/мин.

Верхняя часть турбины

Герметичность между вращающимся валом и неподвижной частью турбины обеспечивают уплотнители, которые выдерживают высокое давление воды. Если смотреть на гидротурбину снизу, то можно увидеть гидравлические приводы, которые управляют положением подвижных створок, которые находятся внутри турбины.

Гидравлические приводы поворота створок турбины

Теперь перемещаемся на гребень плотины. Там есть возможность взглянуть на гидрозатворы, которые перекрывают воду. Они снабжены решётками, которые задерживают мусор. Во время профилактических работ воду нужно перекрывать, иначе будет невозможно работать. Сейчас как раз тот самый момент. А это значит, что у нас есть возможность проникнуть внутрь водовода.

Существует много способов попасть в водовод. Это один из них. Как можно видеть, стальная труба синего цвета имеет красную вставку. Это ещё один гидрозатвор, но уже внутренний. Он выполняет функцию экстренного прекращения подачи воды на случай, если внешний гидрозатвор заклинит. В этой огромной трубе есть люк, и через него можно попасть внутрь.

Участок водовода с люком и приводом внутреннего гидрозатвора (красная часть)

Залезли внутрь, и теперь можно увидеть сам внутренний гидрозатвор. Судя по его конструкции, он создаёт приличное сопротивления водному потоку, но видимо без него никак. Сейчас он находится в положении «открыто», а иначе мы бы не прошли через него.

Внутри водовода есть внутренний гидрозатвор

Идём наверх по водоводу к внешнему гидрозатвору, чтобы посмотреть, как он выглядит изнутри. Справа есть ещё один люк. Здесь тоже ведутся ремонтные работы. Постоянно что-то подмазывается, подваривается и подкрашивается. И все эти работы должны укладываться в график.

Ещё один люк в водоводе: кто-то что-то ремонтирует

Вот мы и пришли к внешнему гидрозатвору, которые мы видели снаружи, стоя на гребне плотины. Теперь смотри на него изнутри.

Внешний гидрозатвор: вид изнутри водовода

Он конечно же течёт. Потому что, а где вы видели шлюз или затвор, который не течёт? У него есть своя мусороудерживающая решётка. Это последняя решётка, и после неё вода уже не будет никак фильтроваться.

Вернулись обратно, и сейчас перед нами спуск к самой гидротурбине. Как можно видеть, этот участок водовода имеет резкий уклон вниз. Именно здесь вода набирает максимальную скорость и приобретает энергию.

Вернулись обратно: спуск водовода к гидротурбине

Здесь есть трос, который идёт от начала спуска к гидротурбине и доходит до самого низа. Он нужен, чтобы цеплять к нему бугель и спускаться вниз. Также можно за него ухватиться и руками, чтобы не съехать вниз на большой скорости.

Трос, за который можно хвататься при спуске к турбине

Спустились вниз, и видим здесь саму гидротурбину. И она ржавая, чего уж тут говорить. Толстый слой коррозии, по словам специалистов, защищает её от дальнейшего разрушения. Вся её поверхность в выбоинах и кратерах. Это связано с турбулентным течением воды в этой области. Если по водоводам вода течёт ламинарно, и поэтому стенки этих толстых труб практически не страдают, то здесь всё совсем иначе.

Гидротурбина: снаружи неподвижные створки, внутри подвижные створки

Вода здесь буквально выгрызает сталь. И если каждый раз здесь всё шлифовать и полировать до блеска, то воде будет ещё легче разрушать металл. На фото видно, что сам корпус турбины состоит из неподвижных створок и подвижных. Когда мы рассказывали про гидравлические приводы створок, мы как раз имели в виду эти подвижные жалюзи. Неподвижные створки захватывают воду, которая крутится в корпусе турбины (её называют улиткой) и отклоняют эту воду на подвижные створки.

Подвижные же создают нужный угол атаки потока воды на лопаточное колесо, чтобы не было вибраций, и чтобы скорость вращения была как раз под частоту 50 Гц. А вот и само лопаточное колесо гидротурбины. И оно выглядит просто потрясающе! На нём тоже целый слой ржавчины и коррозии, ведь именно оно преобразуют механическую энергию потока воды в механическую энергию вращения вала.

Лопаточное колесо гидротурбины тоже ржавое

Мы попытались покрутить его руками, но ничего не вышло. Но как оказалось его стопорят намеренно. Потому что оно очень легко крутится, а из-за открытых люков в водоводе частенько возникают сквозняки. По рассказам местных рабочих, здесь был случай, когда сквозняком это лопаточное колесо гидротурбины постепенно раскрутилось до почти номинальных оборотов, потому что не было связано валом с генератором. И это весьма здорово всех напугало: колесо гудит и быстро вращается без воды! Как такое вообще возможно? И с тех пор во время профилактики колёса гидротурбин стопорят.

Из блога: Пацан к успеху шел..

>>Именно здесь вода набирает максимальную скорость и приобретает энергию

Точнее потенциальная энергия преобразуется в кинетическую. Никакой дополнительной энергии вода там не приобретает.

Да видали мы уже как выглядит турбина изнутри в 2009-м.

списанный возбудитель генератора.

стоит под открытым небом на территории музея на Угличской ГЭС.

посещение строго по часам. к посещению рекомендовано

Я работаю на производстве, где в ассортименте продукции и гидро и турбогенераторы. Гидрик на 12 МВатт это совсем малыш 😀 Совсем недавно сдавали машину на 75 мегаватт. А несколько лет назад на 200. Вот на 200 это АППАРАТ.

Помню я как в первом Кал оф Дюти бегал по такой и стрелялся.

Посты интересные, а название блога говно.

Спасибо, очень интересный получилмя пост.

Мне постоянно сняться кошмары про ГЭС. От фото в посте чуть инфаркт жопы не получила

Если смоет после крыльчатки в трубу, есть шансы выжить выплыть?

Я работаю на производстве, где в ассортименте продукции и гидро и турбогенераторы. Гидрик на 12 МВатт это совсем малыш 😀 Совсем недавно сдавали машину на 75 мегаватт. А несколько лет назад на 200. Вот на 200 это АППАРАТ.

Диаметр вала 500 мм?

Здорово, побольше бы таких видео в университетах, а то там только учебники советские 🙁

Кто в курсе, турбины работают в распределении нагрузки?

Капец, 12 мегаватт всего, европейцы щас ветряки ставят по 7-9 мегаватт. Понятно что ветер в отличие от воды не всегда даёт выхлоп, но и ветряков на каждом филде до ста штук. Просто как то думал, что гидроагрегаты намного производительнее ветряных. Но тут я, конечно, не прав сравнивая самые мощные ветряки не с самой мощным гидро турбиной.

Чтобы мелкие льдинки не забили холодильники, забортная вода предварительно поступает в так называемый ледовый ящик. Там они, как и положено по законам физики, всплывают наверх, а вода в систему забирается около дна этой ёмкости. А чтобы лёд постепенно не забил весь этот объём, нагревшаяся в холодильнике забортная вода за борт не сливается, а поступает сверху в этот ящик, непрерывно расплавляя лёд.

Но гораздо большие объёмы забортной воды поступают в балластные танки. Когда судно разгрузилось, оно высоко всплывает и превращается в металлический пузырь, сильно подверженный влиянию ветра и волн. Поэтому в эти танки принимается забортная вода, притапливающая судно. На тех судах река-море. гда я работал, можно было перевозить порядка 3000 тонн груза. А общий вес балласта достигал около 1600 тонн.

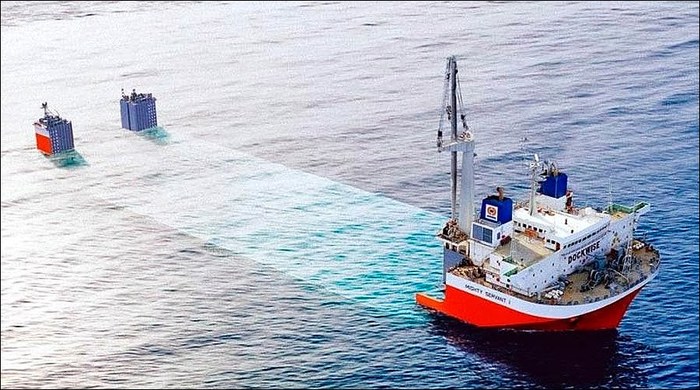

Если на судне нет груза, утопить его приёмом балласта невозможно. Однако есть такие, которые погружаются очень глубоко:

А потом после откачки балласта всплывают снова, но уже с грузом:

То же самое касается и плавучих доков. Я не возьмусь утверждать, можно ли пустить плавдок ко дну, если полностью загрузить его стапель-палубу и принять максимальный балласт, не знаю, предусматривают ли конструкторы наличие таких дураков.

Но вот подводные лодки как раз и рассчитыватся на полное погружение под воду при приёме необходимого для этого балласта. Вообще ПЛ напичканы всевозможными цистернами для забортной воды. Это и цистерны главного балласта, и дифферентные, цистерна быстрого погружения и уравнительная, цистерны торпедозаместительные и цистерны кольцевого зазора. Впрочем, я их уже описывал в отдельной статье 🙂

Что до сухогрузов и танкеров, то вот мы пришли в порт назначения и должны избавиться от балласта. Могучей струёй, а то и несколькими, он начинает балластными насосами выбрасываться за борт:

Спохватились, конечно, как рак свистнул. Сейчас необходима неоднократная замена балласта, всё фиксируется в журнале балластных операций, в портах берутся анализы балластной воды. Но не во всех и не у всех. Я по крайней мере даже после прихода из Средиземного моря в черноморские и азовские порты такого не помню.

Видите, какая чистая струя хлещет из борта? На наших жабодавах в начале откатки она тоже такая обычно, но вот процесс подходит к концу и вода всё более рыжеет от ржавчины, скопившейся на дне балластных танков, под конец может вообще становиться бурой. Короче, донским рыбам достаётся и от сбрасываемой морской воды и от загрязнений, ведь зачастую палубу и надстройки после погрузки начинают мыть ещё в реке, а они покрыты толстым слоем угольной пыли или ржавчины после погрузки металлолома.

Ох, большой текст получается, а мы ещё о пресной воде почти ничего не сказали. Помните строки из песни «Раскинулось море широко»?

Воды опресненной, нечистой.

И вспоминаются кадры из старых фильмов, как кочегары на пароходах пьют воду из носиков подвешенных в котельном отделении чайников. Я не знаю, почему автор назвал опреснённую воду нечистой, ведь это дистиллят, по идее в нём вообще ничего не должно быть, кроме самой воды, недаром в эти чайники добавлялась соль, иначе жажду ею не утолишь, а при длительном употреблении обязательно начнут разрушаться зубы и вообще костям плохо придётся.

Поэтому дистиллят, там, где его можно варить, ещё применяют для стирки и в душевых, а пьют воду, принимаемую со специальных судов-водолеев. В последнне же время такая вода шла только для приготовления пищи, а для питья закупается бутилированная, с газом или без.

В гальюнах используют забортную воду, которая стекает в специальную фекальную цистерну. Стоки из душевых, прачечных и после камбуза сливаются в цистерну сточных вод. На более старых судах они были объединены, но теперь, когда для переработки фекальных вод используются специальные бактерии, гибнущие от моющих средств, произошло это разделение.

Какую чистую и проверенную воду не принимали бы в цистерны пресной воды, они требуют периодической очистки. Хлорку в них теперь не добавляют, а обработка воды например ультрафиолетом применяется не везде. Помнится, вскрыли мы питьевую цистерну на своём буксире и обалдели. Помимо слоя некоей слизи, покрывавшей стенки, там ещё бултыхались какие-то медузообразные сгустки молочно-белого цвета. Это был шок.

Вот казалось бы простая тема, а сколько ещё не уместилось в и так большую статью 🙂

Крупнейшая гидроэлектростанция мира «Три ущелья»: как китайцы покорили великую реку Евразии

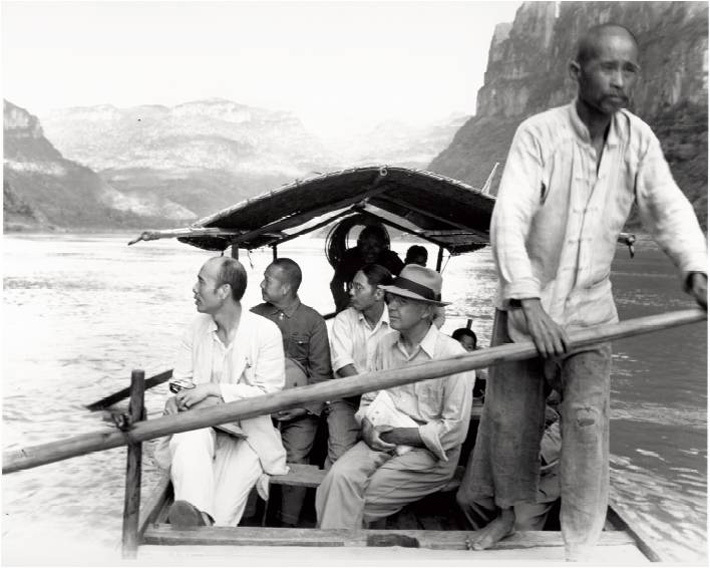

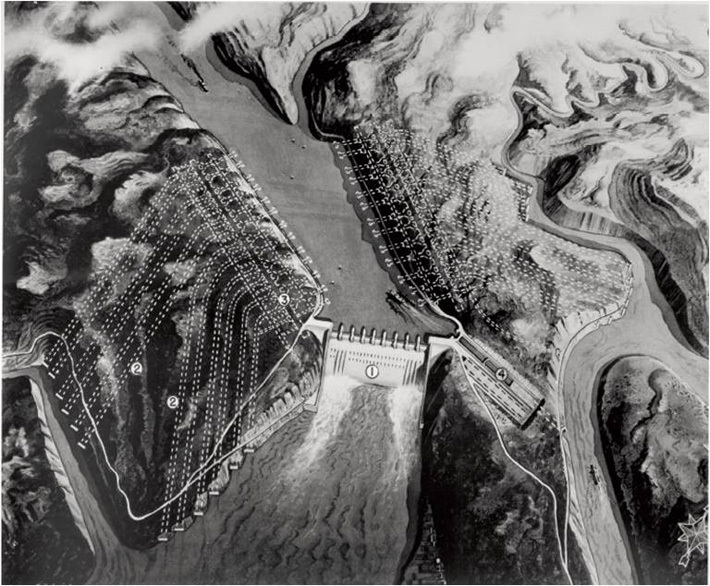

Как и в случае с Цинхай-Тибетской железной дорогой, вдохновителем грандиозного гидротехнического сооружения является «революционный отец» китайской нации Сунь Ятсен. Все в том же своем труде «План реконструкции Китая» еще в 1920 году он предсказал возможность (и необходимость) строительства в каньоне Санься (в переводе «Три ущелья») ГЭС мощностью в 30 млн лошадиных сил. К практической реализации этой задумки смогли приступить только к концу Второй мировой войны. В 1944 году правительство Гоминьдана пригласило для инспекции каньона выдающегося американского инженера Джона Сэвиджа, проектировавшего, помимо прочего, и знаменитую плотину Гувера в США. На сохранившемся архивном снимке Сэвидж на лодке осматривает место будущей, но так и не случившейся великой стройки капитализма.

К 1945 году Сэвидж даже представил Чан Кайши свой проект гигантской ГЭС, однако ему было не суждено воплотиться в жизнь: в стране возобновилась гражданская война между Гоминьданом и коммунистами во главе с Мао Цзэдуном.

В 1950-е к проекту ГЭС в Санься вернулись уже власти Китайской Народной Республики. Первоначально инженеры предлагали возвести на Янцзы плотину высотой 235 метров, однако создаваемое в таком случае водохранилище потребовало бы затопления около половины территории крупного мегаполиса Чунцин, сноса тысяч зданий и переселения только из этого города и его окрестностей около 2 млн человек. Председатель Мао на такие затраты идти был не готов и предложил вместо электростанции в «Трех ущельях» возвести куда более скромную ГЭС Гэчжоуба ниже по течению реки.

Впрочем, и за нее взялись далеко не сразу. В конце 1950-х у КНР резко обострились отношения с Советским Союзом, параллельно Великий Кормчий ударился в Большой скачок, борьбу с воробьями, заплывы по Янцзы и культурную революцию. Работы над Гэчжоуба начались только в 1970 году и растянулись на долгих 18 лет. Гидроагрегаты ГЭС мощностью 2715 МВт сдавались на протяжении 1980-х годов (последний — в 1988-м) и в значительной степени удовлетворили темпы роста потребности китайской экономики в электроэнергии в этом десятилетии.

Свет Эльбруса

Эльбрус Налдикаев по специальности инженер-электрик и работает на одном из промышленных предприятий Владикавказа. До этого он несколько лет прожил в Китае, куда его пригласили работать в качестве специалиста с высокой квалификацией. Но когда контракт закончился, вернулся обратно в Осетию. Тогда у талантливого инженера и появилась идея использовать природные мощности реки Фиагдон для обеспечения бесплатной энергией себя и соседей.

В начале февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный Минэнерго России, «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации. Принятие законопроекта упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках. К объектам микрогенерации относятся солнечная, ветровая, водная энергия с максимальной мощностью до 15 кВт.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что этот законопроект про повышение эффективности, чтобы у владельцев частных домохозяйств возникло желание развивать новые источники микрогенерации. Документ необходим, чтобы узаконить деятельность домохозяйств, увлекающихся ВИЭ. По мнению эксперта, инвестиция в покупку ветряка окупится никогда.

При реализации законопроекта может возникнуть ряд сложностей. Например, выдача в сети, которые не готовы к приему электроэнергии от потребителя/производителя электроэнергии. Ведь по сути они должны работать в реверсном режиме. Конфигурация распределительной электросети должна быть изменена очень серьезно.

Кроме того, не решена проблема хранения электроэнергии. Для этого необходимы большие помещения, где были бы установлены накопители.

Москвич

Дом культуры ГЭС-2 наконец открыл регистрацию

Открытия ГЭС-2 ждали много лет: такая огромная долгая стройка на набережной в центре Москвы привлекла внимание даже людей далеких от искусства, а уж после появления у входа в Дом культуры «Большой глины» на ГЭС смотрят с особым интересом.

Открытие состоится 4 декабря, а сегодня наконец можно начать на него регистрироваться на сайте (который иногда подвисает, видимо, из-за количества желающих).

В субботу 4 декабря будет шесть сеансов на вход, а во все остальные дни до 19 декабря — 12 сеансов. Вход бесплатный, главное, успеть «забить место». Как говорится в пресс-релизе, регистрация на события после 18 декабря будет объявлена дополнительно. Пока можно будет посмотреть само пространство и несколько выставок.

Основной проект «“Санта-Барбара”. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» не столько об американской мыльной опере, сколько о причинах, по которым ее так полюбили наши люди. Исландский художник решил переснять 100 эпизодов сериала с российскими актерами на открытой площадке ГЭС-2.

Еще одна выставка (а также стендап-программа, танц-процессия и ночной рейв) — «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях».

«Карнавал был завезен в Россию из Европы Петром I. Однако задолго до того элементы карнавальности уже были укоренены в русских фольклорных обрядах и народных традициях. Именно их российские художники открывают заново и пытаются интерпретировать вместе с посетителями ГЭС-2», — рассказывают в V-A-C Foundation.

Третья выставка называется «В Москву! В Москву! В Москву!». Это работы Рагнара Кьяртанссона, перемешанные с работами наших художников, находясь в диалоге на темы о силе воздействия музыки и театра, значения повторения, способности искусства влиять на мир.

Кроме выставок есть и не совсем обычная лекционная программа: тут и серии событий, и мастер-классы, и публичные беседы, и телесные воркшопы, и ридинг-группы.