лимфатическая система начинается с чего

Лимфатическая система

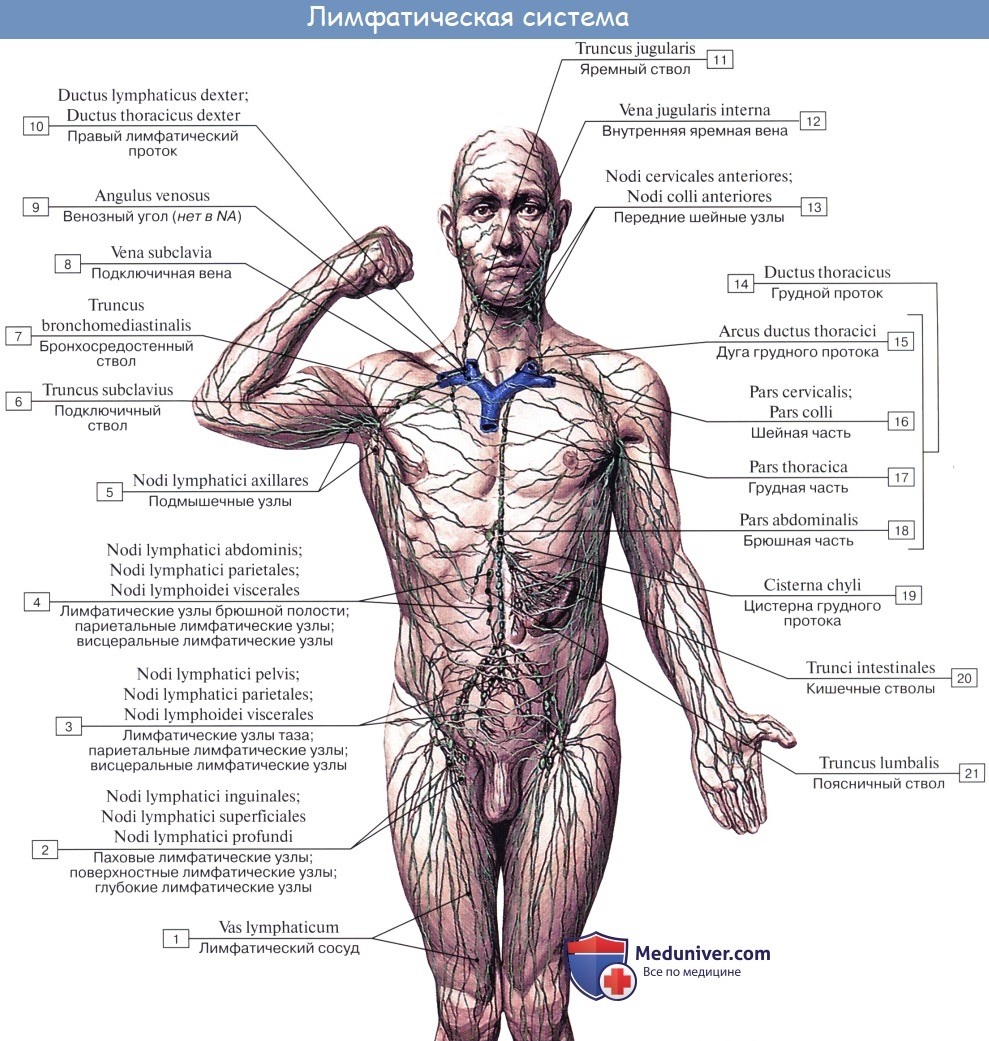

Лимфатическая система – важная часть сердечно-сосудистой системы человека и дополняет её.

В отличие от кровеносной системы, лимфатическая система не имеет своего насоса и открыта. Лимфа, циркулирующая в ней, движется медленно и под небольшим давлением. Лимфа – жидкость, постоянно образующаяся путём дренажа межклеточной жидкости в лимфатические капилляры.

В структуру лимфатической системы входят:

• лимфатические капилляры

• лимфатические сосуды

• лимфатические узлы

• лимфатические стволы и протоки

Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды, а затем в протоки и стволы: слева в грудной проток (самый большой проток), левый яремный и левый подключичный стволы; справа в правый лимфатический проток, правый яремный и правый подключичный стволы. Протоки и стволы впадают в крупные вены шеи, а затем в верхнюю полую вену. Таким путем лимфа переносится из межтканевых пространств обратно в кровь.

Лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам. Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией. Лимфатические узлы, выполняющие барьерную и иммунную роль.

Основные функции лимфатической системы:

• Транспортная функция – проведение лимфы, продуктов обмена от тканей в венозное русло.

• Дренажная функция – возвращение белков, воды, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь. Выведение жидкости, гноя, выпота из раны, полостей. Стабильность работы „капиллярного лимфатического насоса”

• Лимфоцитопоэз, кроветворная функция – образование, созревания, дифференцировка лимфоцитов, участвующих в иммунных реакциях.

• Иммунная, защитная функции – формирование иммунной защиты организма, обезвреживание, попадающих в организм инородных частиц, бактерий, вирусов, грибов, простейших. фильтрация от примесей, опухолевых частиц и клеток.

Любой сбой или закупорка лимфатических сосудов или узлов влечет за собой опухоль или отек тканей, возникают лимфадениты, рожистые воспаления, лимфостаз. Специалисты не без оснований полагают, что лимфа могла бы рассказать о том, о чем кровь «умалчивает», потому что многие продукты жизнедеятельности клеток сначала поступают в лимфу, а затем уже в кровь.

Если в борьбе со многими болезнями нам могут помочь большинство врачей, то диагностировать и лечить нарушения в лимфатической системе могут только отдельные врачи – лимфологи.

По статистике самих медиков, в СНГ – есть только единицы лимфологов – специалистов по лимфатической системе.

Лимфологи говорят: Ваше здоровье – это чистота вашей лимфатической системы!

Будьте здоровы и счастливы!

Лимфатическая система начинается с чего

Лимфатическая система является составной частью сосудистой и представляет как бы добавочное русло венозной системы, в тесной связи с которой она развивается и с которой имеет сходные черты строения (наличие клапанов, направление тока лимфы от тканей к сердцу).

Ее основная функция — проведение лимфы от тканей в венозное русло (транспортная, резорбционная и дренажная функции), а также образование лимфоидных элементов (лимфопоэз), участвующих в иммунологических реакциях, и обезвреживание попадающих в организм инородных частиц, бактерий и т. п. (барьерная роль). По лимфатическим путям распространяются и клетки злокачественных опухолей (рак); для определения этих путей требуется глубокое знание анатомии лимфатической системы.

Соответственно отмеченным функциям лимфатическая система имеет в своем составе:

I. Пути, проводящие лимфу: лимфокапиллярные сосуды, лимфатические (лимфоносные, по В. В. Куприянову) сосуды, стволы и протоки.

II. Места развития лимфоцитов:

1) костный мозг и вилочковая железа;

2) лимфоидные образования в слизистых оболочках:

а) одиночные лимфатические узелки, folliculi lymphatici solitarii;

б) собранные в группы folliculi lymphatici aggregati;

в) образования лимфоидной ткани в форме миндалин, tonsillae;

3) скопления лимфоидной ткани в червеобразном отростке;

4) пульпа селезенки;

5) лимфатические узлы, nodi lymphatici.

Все эти образования одновременно выполняют и барьерную роль, Наличие лимфатических узлов отличает лимфатическую систему от венозной. Другим отличием от последней является то, что венозные капилляры сообщаются с артериальными, тогда как лимфатическая система представляет систему трубок, замкнутую на одном конце (периферическом) и открывающуюся другим концом (центральным) в венозное русло.

Лимфатическая система анатомически слагается из следующих частей:

1. Замкнутый конец лимфатического русла начинается сетью лимфокапиллярных сосудов, пронизывающих ткани органов в виде лимфокапиллярной сети.

2. Лимфокапиллярные сосуды переходят во внутриорганные сплетения мелких лимфатических сосудов.

3. Последние выходят из органов в виде более крупных отводящих лимфатических сосудов, прерывающихся на своем дальнейшем пути лимфатическими узлами.

4. Крупные лимфатические сосуды вливаются в лимфатические стволы и далее в главные лимфатические протоки тела — правый и грудной лимфатические протоки, которые впадают в крупные вены шеи.

Лимфокапиллярные сосуды осуществляют:

1) всасывание, резорбцию из тканей коллоидных растворов белковых веществ, не всасывающихся в кровеносные капилляры;

2) дополнительный к венам дренаж тканей, т. е. всасывание воды и растворенных в ней кристаллоидов;

3) удаление из тканей в патологических условиях инородных частиц и т. п.

Соответственно этому лимфокапиллярные сосуды представляют систему эндотелиальных трубок, пронизывающих почти все органы, кроме мозга, паренхимы селезенки, эпителиального покрова кожи, хрящей, роговицы, хрусталика глаза, плаценты и гипофиза.

Архитектура начальных лимфатических сетей различна. Направление петель последних соответствует направлению и положению пучков соединительной ткани, мышечных волокон, желез и других структурных элементов органа. Лимфокапиллярные сосуды составляют одно из звеньев микроцирку-ляторного русла. Лимфокапиллярный сосуд переходит в начальный, или собирающий, лимфатический сосуд (В. В. Куприянов), который затем переходит в отводящий лимфатический сосуд.

Лимфатическая система начинается с чего

Подсчитано, что каждый день человек вдыхает несколько грамм нерастворимых мельчайших частиц пыли. За год набирается почти полтора килограмма, а за жизнь – около 70 кг. Куда же девается такое колоссальное количество мусора? Если бы не лимфатическая система, не защитные органы и ткани, не постоянное внутри- и внеклеточное противостояние, то вся агрессия, которая каждый день присутствует в нашей жизни, не дала бы человеку в принципе существовать. Анатолий Георгиевич Коневский, профессор-легенда с кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ВолгГМУ, рассказал, как важно любому врачу, а, в особенности, хирургу обращать внимание на лимфатику.

Многие болезни лечатся так, как будто никакой лимфатической системы не существует. Это нонсенс, ибо она выполняет огромное количество жизненно необходимых организму функций. Еще в середине 20 века знаменитый французский ученый Анри Поликар отмечал: «Несмотря на ценность и многочисленность новейших исследований, посвященных структуре и функциям лимфоидной системы, она все еще продолжает оставаться одной из наиболее загадочных составных частей организма». И этот тезис актуален до сих пор. Более того, лимфатическая система должна быть чуть ли не самой изучаемой системой в организме. Почему? Анатолий Георгиевич Коневский, выдающийся профессор и известнейший хирург, который дал немалый толчок для развития трансплантологии в России, выступил в роли живого Анри Поликара и приоткрыл перед студентами тайны лимфообращения.

Когда обнаружили таинственную систему?

Собственно, сравнение сосудов венозной и лимфатической систем проводилось не случайно – наряду с тесно связанным развитием, они имеют как много общих черт, такие как движение жидкости от тканей к сердцу и наличие клапанного аппарата, так и некоторые различия (наличие узлов и слепой конец у переносчиков лимфы).

Как же устроена лимфатическая система?

Ученый-лимфолог Бартельс в 1909 году выделил три основных вида лимфатических «субстанций»: лимфатические сосуды самого разного калибра от капилляров до щелей, лимфатические органы и так называемые лимфатические коллекторы – полости перикарда, плевры, брюшины, нервной системы (желудочки мозга и не только). И все эти «субстанции» находятся в постоянном взаимодействии между собой.

Лимфатический капилляр представляет собой полую закрытую с одной стороны трубочку радиусом в три микрона. В результате фильтрации плазмы в кровеносных капиллярах жидкость выходит в межклеточное пространство и становится тканевой, часть ее реабсорбируется обратно в кровь, а часть — поступает в лимфатические капилляры, образуя лимфу. Таким образом, лимфа является пространством внутренней среды организма, состоящим из интерстициальной (межтканевой) жидкости.

Для чего нужны лимфатические узлы?

Лимфатические узлы – кладезь лимфы и колыбель иммунной системы, иммунокомпетентных клеток. Сам узел и производит лимфоциты, и здесь же (в основном) происходит борьба с микроорганизмами, несущими инородную генетическую информацию.

«О чем думают микробы, попадая в благоприятную среду? Надо размножаться!»

Однако, в лимфатические узлы попадают и опухолевые клетки, которые могут циркулировать с током лимфы. Они там осаждаются и также начинают множиться. Узел увеличивается и становится плотным, как камень, часто неподвижным. Особенно это заметно при пальпации надключичных групп, групп, располагающиеся по заднему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и других. Такие изменения, означающие начавшийся процесс метастазирования, могут стать единственными проявлениями грозных и часто смертельных опухолевых процессов в различных органах. В подтверждение своим словам профессор рассказал

Случай из практики: курение действительно убивает

Когда Анатолий Георгиевич работал летом в Калмыкии хирургом вместе со студентами-практикантами, к нему пришла пациентка – молодая, красивая, цветущая девушка. Она жаловалась на небольшую, по ее словам, припухлость над ключицей. В районной поликлинике ей сказали, что припухлость эту можно запросто удалить, а в городской больнице работает очень хороший хирург. Вот и приехала. Будущий профессор после осмотра пациентки вышел из смотровой комнаты мрачный и угрюмый. Заинтригованные его видом студенты (девушка ведь красивая, еще и незамужняя), окружив его, принялись расспрашивать, в чем же дело. На что Анатолий Георгиевич ответил: «Я стал свидетелем настоящей человеческой трагедии… Через месяц эта молодая и цветущая девушка умрет, потому что у нее рак левого легкого в иноперабельной стадии». И отметил, что причиной столь печального исхода стало курение – девушка едва ли не со школы выкуривала почти по пачке сигарет в день.

Кстати, одним из первых наличие причинно-следственной связи между курением и раком легких предположил Майкл Дебейки, знаменитый американский кардиохирург. В 1951году эту связь доказали британские ученые исследованием British Doctors Study. Вот и думайте, любители подымить во имя расслабления нервов…

Различные осложнения при поражении лимфатической системы также отнюдь не безобидны. Например, хилоторакс или заполненная лимфой плевральная полость, может привести к летальному исходу. Или другая крайне неприятная патология – лимфостаз, о запущенной форме которой наверняка все слышали, как о «слоновости» или «слоновой болезни». Это довольно частое постоперационное осложнение именно потому, что восстанавливая целостность тканей, хирурги редко уделяют должное внимание восстановлению целостности лимфатических сосудов. А забывать об этом нельзя!

Вместо итога

Воспаление лимфоузлов

Содержание статьи:

В большинстве случаев воспаление лимфатических узлов не является самостоятельным заболеванием, а возникает при патологических процессах в различных органах и системах организма. Чаще всего сопровождает инфекционные болезни. Однако длительно текущее воспаление лимфоузлов, неправильное лечение или его отсутствие могут привести к переходу лимфаденита в самостоятельную патологию и развитию серьезных осложнений.

Классификация лимфоузлов

Лимфоузлы, наряду с лимфатическими капиллярами, сосудами, стволами, протоками и некоторыми органами (селезенка, тимус, костный мозг, миндалины) – часть лимфатической системы организма.

Функции лимфатической системы:

Лимфатические узлы – образования округлой или овальной формы, размером от нескольких миллиметров до 1-2 сантиметров. Они играют в системе роль биологического фильтра. Проходя через лимфоузлы, лимфа очищается от бактерий, токсинов, которые захватываются и уничтожаются структурами узла – лимфоидными фолликулами и тяжами лимфоцитов. Кроме того, в лимфоузлах вырабатываются антитела – формируется «иммунная память», а также фагоциты и лимфоциты.

В организме имеются следующие группы лимфатических узлов:

Причины патологии

Неспецифический лимфаденит вызывается чаще всего гноеродными бактериями (стафилококки, стрептококки), продуктами их жизнедеятельности и распада тканей. Неспецифическое воспаление лимфоузлов часто сопутствует следующим патологиям:

Причина специфического лимфаденита – возбудители, вызывающие определенные инфекции. Этот вид воспаления сопровождает такие болезни, как:

Симптомы лимфаденита

Симптоматика зависит от того, в какой форме – острой или хронической – протекает воспаление лимфоузлов, а также от того, вызвано оно неспецифическими или специфическими бактериями.

Острая форма

Острая форма лимфаденита подразделяется на три фазы: катаральную, гиперпластическую (серозную) и гнойную.

Общие симптомы острого процесса:

Для катаральной фазы воспаления характерны незначительное увеличение пораженного лимфоузла, изменение его плотности, невыраженная болезненность, отсутствие общих симптомов.

В серозную фазу воспаление распространяется на окружающие ткани, усиливается болезненность, появляется гиперемия кожи в области поражения, нарастает общая симптоматика. Возможно вовлечение в процесс близлежащих сосудов – лимфангит.

Гнойная фаза характеризуется нарастанием интенсивности местных явлений – гиперемии, отека кожи над лимфатическим узлом, его контуры становятся неоднородными. Усиливается общая интоксикация. По мере нагноения лимфоузла и его гнойного расплавления на коже в области инфильтрата становится заметна флюктуация – чувство волнообразных колебаний при прощупывании.

Хроническая форма

Хроническое неспецифическое воспаление лимфоузлов протекает без остро выраженных проявлений. Лимфоузлы при этом состоянии увеличены, малоболезненные, плотные, не спаяны с окружающими тканями. Часто вследствие хронического течения болезни лимфоидная ткань разрастается либо замещается соединительной, происходит сморщивание лимфоузлов, которые перестают выполнять свои функции. Возможно появление очагов распада и некроза узла, развитие осложнений, связанных с расстройством лимфотока.

Особенности течения специфических процессов

Гонорейный лимфаденит протекает с увеличением и резкой болезненностью паховых лимфоузлов.

Для воспаления лимфоузлов при туберкулезе характерны лихорадка, симптомы интоксикации, периаденит (вовлечение в процесс прилежащей к узлу ткани), нередко – некротические изменения узлов.

Сифилитический лимфаденит отличается отсутствием нагноения. Воспаление одностороннее, при пальпации обнаруживается цепочка лимфоузлов, которые увеличены умеренно, не спаяны между собой и с кожей.

Диагностика

При появлении признаков воспаления лимфатических узлов следует обращаться к терапевту или педиатру, либо к хирургу. При наличии сопутствующих заболеваний привлекаются другие специалисты – инфекционист, дерматовенеролог, онколог.

Диагностика неспецифического лимфаденита обычно не представляет трудностей. Диагноз ставится на основании:

Для подтверждения воспаления лимфоузлов врач может назначить общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови.

При подозрении на специфический лимфаденит проводятся мероприятия для выявления первичного очага – анализ крови на сифилис, ВИЧ, проба Манту или диаскин-тест, посев крови на стерильность для выявления возбудителя.

В качестве дополнительных обследований назначаются:

При хроническом воспалении лимфатических узлов рекомендуется проведение пункционной биопсии узла или его иссечение с последующим гистологическим анализом.

Лечение воспаления лимфоузлов

При имеющемся первичном очаге инфекции требуется его устранение. Одновременно с этим назначаются:

Помимо медикаментозных методов для лечения лимфаденита применяется физиотерапия: УВЧ, ультрафиолетовое облучение, магнитотерапия, электрофорез, лазерное воздействие.

Пациенту с воспалением лимфатических узлов рекомендуется полноценное питание со сбалансированным содержанием белков, жиров и углеводов, обильным питьем. Необходимо потреблять достаточное количество витаминов, микроэлементов.

При неэффективности консервативной терапии, гнойном лимфадените, аденофлегмоне показано хирургическое лечение. Под местной или общей анестезией удаляется содержимое и ткани пораженного узла. Операционный материал отправляется на гистологическое исследование. В рану вставляется дренаж для оттока содержимого. Через несколько дней дренаж удаляется, края раны сшиваются.

Осложнения заболевания

Переход острого процесса в хроническую форму – нередкое осложнение воспаления лимфоузлов. Состояние долгое время не дает никаких симптомов, но при переохлаждении, ослаблении организма лимфоузел может воспалиться с развитием нагноения.

При длительно текущем остром лимфадените, обострении хронического процесса без должного лечения существует риск развития аденофлегмоны – разлитого гнойного воспаления жировой клетчатки вокруг пораженного лимфоузла. Аденофлегмона характеризуется тяжелым общим состоянием пациента, лихорадкой, интоксикацией, выраженной болью и отеком, плотным воспалительным инфильтратом в зоне воспаленного лимфатического узла. Состояние требует неотложной помощи.

Реже развиваются такие осложнения как абсцесс – нагноение пораженного лимфоузла с образованием четких границ, или флегмона – гнойное поражение, не имеющее четкого отграничения от окружающих тканей.

При тяжелом течении воспаления, ослабленном организме пациента, наличии сопутствующих заболеваний, отсутствии адекватной терапии существует опасность возникновения сепсиса. При нем возбудитель лимфаденита попадает в кровь, вызывает поражение любых органов, в тяжелых случаях – полиорганную недостаточность и летальный исход.

Застой лимфы при воспалении лимфатических узлов может спровоцировать развитие тромбофлебита, отеки, слоновость.

Профилактика лимфаденита

Поскольку заболевание часто вызывается неспецифическими возбудителями, то и специфической профилактики не существует. Важно придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек. Большое значение в поддержании иммунитета имеют сбалансированный рацион с достаточным потреблением белковой пищи, полиненасыщенных жиров, овощей, фруктов, полноценный сон, умеренная физическая активность.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо периодически посещать врача и следить за состоянием здоровья. Всем без исключения рекомендуется раз в полгода проходить профилактический осмотр у стоматолога, так как именно заболевания зубов, десен, ротовой полости являются частой причиной лимфаденита.

При появлении первых признаков заболевания нельзя ждать, когда воспаление лимфоузлов пройдет самостоятельно. Следует как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы не допустить развития осложнений и перехода болезни в хроническую форму.

Источники статьи:

Лимфатическая система начинается с чего

В структуре мировых тенденций концепция междисциплинарного подхода к ранней диагностике и персонализированной профилактике хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у лиц трудоспособного возраста в целях сохранения психического, физического здоровья и повышения профессионального долголетия становится одним из долгосрочных приоритетов развития медицинской науки. Поэтому изучение новых механизмов развития этих заболеваний, совершенствование и внедрение методов профилактики, а также повышение эффективности их лечения и медицинской реабилитации является актуальной приоритетной задачей государственной политики в сфере здравоохранения любого государства. Современная медицина должна учитывать мировые тенденции и опираться на молекулярно-генетические особенности (наследственную предрасположенность) конкретного человека, чтобы разработать профилактические персонализированные программы модификации образа жизни, оздоровления или лечения. Вступление в пост-геномную эру означает, что врачи и пациенты должны разделить ответственность за здоровье – генетические тесты, являясь частью диагностической программы, вместе с рекомендациями должны поменять отношение человека к своему здоровью. Анализ мультифакторных заболеваний позволяет генетикам сделать заключение – относится ли человек к группе риска. А вот полиморфизмы могут проявиться или не проявиться.

Поэтому все большую значимость начинают приобретать такие понятия, как резервы здоровья человека, «коридор нормы», маркеры качества здоровья – внутренние условия, которые позволяют максимально эффективно реализовать генетические программы и поддерживать механизмы саморегуляции при взаимодействии с внешней средой.

В стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015–2030 гг. наиболее эффективными, доказанными и международно-признанными являются здоровье-сберегающие технологии, основанные на [6]:

– формировании здорового образа жизни,

– проведении массовых направленных скринингов здоровья в рамках диспансеризации и профилактических осмотров (определение индивидуального риска развития неинфекционных заболеваний, раннее выявление сосудистых и других заболеваний),

– диспансерном наблюдении лиц, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих серьезный интегративный риск развития острых заболеваний,

– максимально ранней коррекции факторов риска и повышении приверженности населения к лечению болезней на стадиях их максимальной излечимости,

– развитой специализированной медицинской помощи с увеличением доли высокотехнологичной медицинской помощи,

– междисциплинарной медицинской реабилитации.

Известно, что ведущее место в обеспечении процессов адаптации, поддержании гомеостаза, сохранении механизмов саморегуляции отводят иммунной системе. Однако, важно помнить, что структурно-функциональную основу иммунной системы (в частности, Т-регуляторные лимфоциты) формирует лимфатическая система. [4].

Целью исследования является изучение роли и условий оптимальной лимфодинамики в целостном организме, выявление причин и механизмов нарушения функций лимфатической системы, а также поиск новых неинвазивных диагностических методов оценки лимфо-динамических нарушений.

1) Изучение «внутренних» условий, которые поддерживают механизмы саморегуляции и интерстициального транспорта, сохраняют на оптимальном уровне нейро-иммунно-эндокринные взаимоотношения, что в конечном итоге нивелирует/нейтрализует риски развития социально-значимых заболеваний;

2) разработка новых критериев оценки параметров здоровья (скрининг);

3) изучение маркеров ранних стадий развития патологических процессов.

Материалы и методы исследования

Обследованы 425 пациентов (287 женщин и 138 мужчин, средний возраст 38 ± 6 лет) с шейно-грудной дорсопатией, протекающей с вегетативно-сосудистыми и эмоционально-аффективными расстройствами.

Для оценки статико-динамических нарушений применялись клиническое вертеброневрологическое исследование (с учетом координатно-плоскостного и кинестезического методов) с целью разработки диагностических критериев, позволяющих выявить лимфодинамические нарушения на разных этапах продвижения лимфы по направлению к подключичным областям. Оценку микро- и макрогемодинамики шейно-грудного региона проводили с помощью ультразвукового исследования экстракраниальных сосудов и лазерной доплеровской флоуметрии. Кровоток ногтевого ложа пальцев верхних конечностей исследовали с помощью метода капилляроскопии.

Локальные венозные гемодинамические расстройства, обусловленные интра- и экстракраниальными причинами, оценивали с помощью ультразвукового цветового дуплексного сканирования с учётом анатомических особенностей венозного угла бифуркации безымянных вен шейного сплетения и площади поперечного сечения внутренних ярёмных вен. Обследовано 55 женщин, средний возраст 42 ± 4 года.

Функциональные возможности микроциркуляции покровных тканей в надключичной области (преимущественно в подсосочковых сплетениях, без проникновения в глубокие слои дермы) исследовали с помощью лазерной доплеровской флоуметрии, позволяющей оценить топографию микроциркуляторных нарушений на основе величин амплитуд колебаний микрокровотока, обусловленных сокращением мышечной стенки. Переменная отражённого сигнала зависит от концентрации и скорости движения эритроцитов в микрососудах ткани объёмом 1–1,15 мм³. Оценку функции равновесия проводили методом стабилометрии. Обследование проведено на базах клинических больниц Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Результаты исследования и их обсуждение

При объективном обследовании у пациентов выявлены многоуровневые биомеханические нарушения – «многоуровневые туннели» (преимущественно в области шейного отдела и верхней апертуры грудной клетки), которые можно представить как патофизиологический субстрат для развития полиморфных вегетативно-сосудистых и метеопатических нарушений, а также болевого синдрома.

При этом, межпозвонковые «туннели» формируют неврологические вертеброгенные и экстравертебральные болевые (ирритативные или дефицитарные) проявления; межмышечные «туннели» способствуют возникновению трофических и гипоксических нарушений, а кожно-фасциально-мышечные «туннели» блокируют моторную функцию лимфоузлов, приводят к явлениям ретроградного тока лимфы, перегрузке важнейших функциональных систем грудной клетки, брюшной и тазовой полостей. Критериями перегрузки лимфатической системы явились сглаженность над- и подключичных областей, отечность аксиллярных впадин. Кинестезическое исследование подтвердило признаки нарушения микроциркуляции, которые характеризовались интерстициальным отеком, уплотнением покровных тканей; болезненностью, повышением внутритканевого давления, ограничением подвижности кожно-подкожной складки в подключичных, аксиллярных и парастернальных областях. Нейролимфатические зоны были выявлены в проекции органов с нарушенным лимфооттоком. Методы аппаратной диагностики выявили нарушения микроциркуляции и смещение центра тяжести от вертикальной оси с деформацией контуров тела в трех плоскостях. Постуральный (гравитационный) фактор стресса способствовал формированию статико-динамических нарушений в виде неспецифических миоадаптивных синдромов «незавершенных движений».

Клинический анализ позволил уточнить роль лимфатической системы в обеспечении реакций саморегуляции, поддержании гомеостазиса и формировании синдромов «неоптимальной адаптации», а также хронических неинфекционных заболеваний.

Сотрудники Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН описали в организме существование комплексной физиологической системы с защитными функциями, важнейшим элементом которой является лимфатическая система [2, 3, 4]. Именно эта система выполняет множество функций: дренажную, детоксикационную, транспортную, интеграционную, иммунную. Лимфатическая система обеспечивает сохранение постоянства и циркуляции внутренней, межклеточной, межтканевой, интерстициальной гуморальной составляющей всех тканей организма – сохранение постоянства «эндоэкологического пространства» [3]. Именно в этой среде, а не в сыворотке крови, происходит взаимодействие биологически активных молекул, именно в эту среду обращены все активные центры рецепторов клеточных мембран, именно эта среда обеспечивает постоянство белкового, ионного, осмолярного, кислотно-щелочного равновесия [1, 4]. По последним данным, помимо «гомеостазиса вещества», в понятие гомеостаз организма включены также «гомеостаз энергии и информации» (Судаков К.В., 1998, Зилов В.Г., 1998, Бессонов А.Е., 2000). Под постоянством внутренней среды (гомеостазисом) – «необходимым условием свободной и независимой жизни» по К. Бернару, в настоящее время понимают процессы, происходящие в матриксе (Pischinger A., 1991), а также межклеточные взаимодействия (Пальцев М.А., Иванов А.А., 1995). Эти процессы играют ключевую роль в дифференцировке, пролиферации, организации, прикреплении клеток, в процессах органогенеза, а также в механизмах саногенеза (Пальцев М.А., 1990).

Затянувшийся эмоциональный стресс, приводящий к нейро-эндокринной перестройке, сопровождается мышечными спазмами (emotion – external motion), перераспределением жидкостей, фиксацией фасций и смещением центра тяжести от вертикальной оси – неоптимальным статико-динамическим стереотипом. Основную перегрузку испытывает при этом лимфатическая система и, особенно ее «моторный аппарат» – лимфатические узлы, которые обеспечивают многоуровневую санацию тканей и продвижение лимфы по направлению к подключичным венам. Так как в организме человека насчитывается от 500 до 700 лимфоузлов, то для ритмической санации межклеточных пространств и выполнения основных функций лимфатической системы, важным условием является беспрепятственная циркуляция потоков жидкостей в сосудистом и внесосудистом секторе этой системы. Компрессия магистральных лимфатических сосудов приводит к ретроградному току лимфы, наводненности тканей, повышению вязкости межклеточных жидкостей, нарушению нейро-иммунно-эндокринных взаимодействий, качество которых зависит от работы лимфатической системы [7, 8]. Исторически сложилось так, что только в водной среде возможно существование живой клетки. Нарушение водного гомеостаза в интерстиции приводит к нарушению всех внутриклеточных механизмов жизнеобеспечения. Губительным является как недостаток, так и избыток воды в интерстиции [1, 5]. Физико-химическое состояние интерстиция, его коллоидного основного вещества, степень агрегации или дезагрегации надмолекулярных комплексов протеогликанов, количество структурированной и свободной, «текучей» воды, наличие свободных радикалов, степень пероксидации аморфного межклеточного вещества, влияют на величину обводнения интерстиция и на интенсивность массопереноса в нем [4].

Нарушение санации эндоэкологического пространства клеток и интерстициального транспорта (неоптимальный метаболический стереотип) искажает афферентные и эфферентные связи клеток, тканей и органов с ЦНС и ВНС, то есть адекватные взаимосвязи между центром и исполнительной периферией. Сбой нейромоторного, вегетативного и нейро-медиаторного гомеостаза способствует формированию патологических систем нейромоторных дискинезий и развитию энергозатратных компенсаций, которые протекают в виде неспецифических синдромов «неоптимальной адаптации», а затем, трансформируются в специфические нозологии [8].

На основании клинико-инструментального исследования нами разработана комплексная методика реабилитации пациентов, включающая нелекарственные методы

биодинамической полирецепторной коррекции лимфодинамических и статико-динамических нарушений с последующем обучением методам самокоррекции и самооздоровления (с учетом конституциональной предрасположенности).

В комплекс мероприятий была включена дыхательная гимнастика для улучшения церебрального метаболизма, технология аппаратной интервальной гипоксической тренировки в сочетании с дозированным тракционным методом для нормализации осанки, устранения «туннельных синдромов» и снятия информационного стресса, а также позиционная гимнастика для закрепления центральной оси тела и обеспечения минимального влияния гравитационных факторов [8, 9].

1. Важнейшими «внутренними» условиями, которые поддерживают механизмы саморегуляции и интерстициального транспорта, сохраняют на оптимальном уровне нейро-иммунно-эндокринные взаимоотношения, является беспрепятственная циркуляция потоков в лимфатической системе, что в конечном итоге нивелирует/нейтрализует риски развития ХНИЗ;

2) значимыми критериями оценки параметров здоровья следует считать сохранение вертикальной оси туловища (оптимальный статико-динамический стереотип), что обеспечивает оптимальную циркуляцию потоков сосудистых и внесосудистых жидкостей и механизмы обмена внутренней среды (оптимальный метаболический стереотип);

3) для проведения массовых скринингов визуальными и кинестезическими маркерами ранних стадий развития патологических процессов могут явиться признаки лимфодинамических нарушений (сглаженность над-, подключичных областей, нарушение кинетики фасций, фиксация тканей, приводящие к неврологическому дефициту).

Для изучения механизмов обмена внутренней среды, которые играют важную роль реализации генетических программ, поддержании здоровья и качества жизни, необходим целостный междисциплинарный подход – совместные усилия специалистов различных областей медицины, медицинской физики, химии, а также биологии, математики и информатики.