ликвор что это такое в организме

Ликвор что это такое в организме

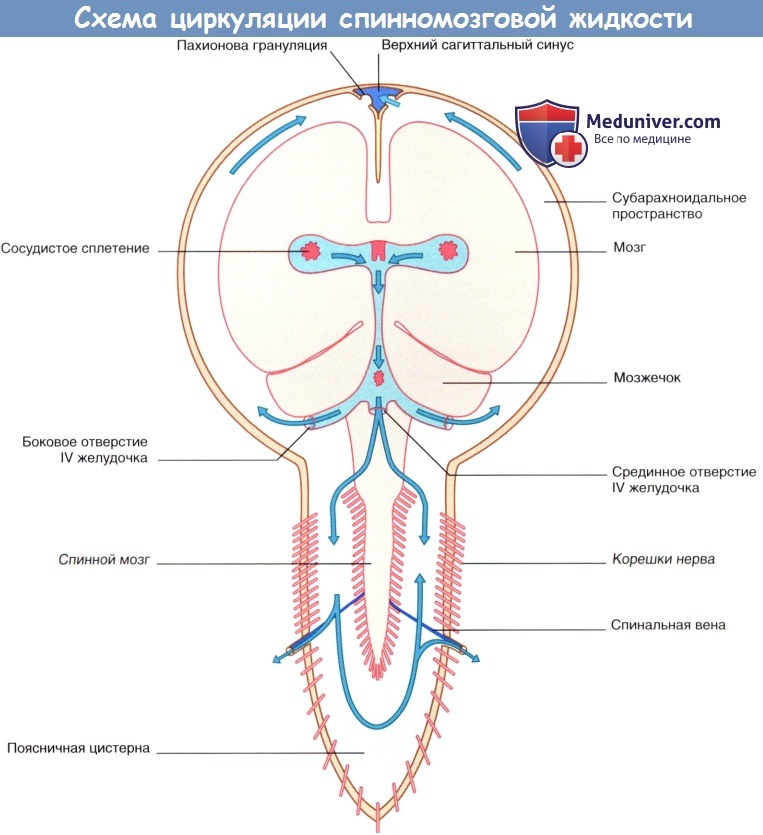

Спинномозговую жидкость секретируют в желудочки мозга клетки сосудистого сплетения. Из латеральных желудочков спинномозговая жидкость оттекает в III желудочек через межжелудочковое отверстие Монро, а затем переходит по водопроводу мозга в IV желудочек.

Оттуда спинномозговая жидкость стекает в субарахноидальное пространство через срединную апертуру (отверстие Мажанди) и боковую апертуру IV желудочка (циркуляцией жидкости в центральном канале спинного мозга можно пренебречь).

Часть спинномозговой жидкости субарахноидального пространства стекает через большое затылочное отверстие и доходит до поясничной цистерны в течение 12 часов. Из субарахноиадального пространства нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость направляется вверх через вырезку намета мозжечка и омывает поверхность полушарий мозга. Затем спинномозговая жидкость реабсорбируется в кровь через грануляции паутинной оболочки — пахионовы грануляции.

Пахионовы грануляции представляют с собой выросты паутинной оболочки размером с булавочную головку, вдающиеся в покрытые твердой мозговой оболочкой стенки основных мозговых синусов, особенно верхнего сагиттального синуса, в который открываются малые венозные лакуны. В эпителиальных клетках паутинной оболочки спинномозговая жидкость переносится в составе крупных вакуолей.

Однако до верхнего сагиттального синуса может не доходить около четверти спинномозговой жидкости. Часть спинномозговой жидкости оттекает в пахионовы грануляции, которые вдаются в спинномозговые вены, выходящие из межпозвоночных отверстий; другая часть переходит в лимфатические сосуды ад-вентиции артерий области нижней поверхности головного мозга и эпиневрия черепных нервов. Эти лимфатические сосуды направляются к шейным лимфатическим узлам.

Ежедневно образуется около 500 мл спинномозговой жидкости (300 мл секретируют клетки сосудистого сплетения, 200 мл образуется из других источников, которые описаны в главе 5). Общий объем спинномозговой жидкости в организме взрослого человека составляет 150 мл (25 мл циркулирует в системе желудочков и 100 мл — в субарахноидальном пространстве). Полная замена спинномозговой жидкости происходит от двух до трех раз в день. Нарушение обмена спинномозговой жидкость может привести к ее накоплению в системе желудочков — гидроцефалии.

Спинномозговая жидкость проходит из субарахноидального пространства в мозг по околососудистым пространствам артериол; кроме того, на этом уровне или на уровне эндотелия капилляров спинномозговая жидкость способна проникать в ножки астроцитов, клетки которых образуют плотные контакты. Астроциты участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер — активный процесс, осуществляемый через водопроводящие каналы (поры) в плазматической мембране ножек астроцитов при участии интегрального белка мембраны — аквапорина-4 (AQP4). Жидкость высвобождается из астроцитов и переходит во внеклеточное пространство, где смешивается с жидкостью, высвобожденной в результате метаболических процессов клеток мозга.

Эта межклеточная жидкость «протекает» в мозге и попадает через поверхность эпендимы или мягкой мозговой оболочки в спинномозговую жидкость, в составе которой она выводится из мозга в кровяное русло. В случае недостаточности лимфатической системы мозга гематоэнцефалический барьер обеспечивает доставку различных секретируемых нейронами или клетками глии сигнальных молекул, а также элиминацию растворенных тканевых веществ и поддержание осмотического равновесия мозга.

а) Гидроцефалия (от греч. hydor—вода и kephale—голова) — избыточное накопление спинномозговой жидкости в системе желудочков мозга. В большинстве случаев гидроцефалия возникает в результате накопления спинномозговой жидкости в системе желудочков мозга (вызывающего их дилатацию) или в субарахноидальном пространстве; исключение составляют состояния, при которых причиной избыточной продукции спинномозговой жидкости является редкое заболевание — папилломатоз клеток сосудистого сплетения. [Термин «гидроцефалия» не используют для описания избыточного «скопления» спинномозговой жидкости в системе желудочков и субарахноидальном пространстве при старческой атрофии мозга; иногда в этих случаях используют термин «гидроцефалия ex vacuo» (т.е. смешанная заместительная гидроцефалия).]

Гидроцефалия может быть вызвана такими патологическими процессами, как воспаление, опухоли, травмы и изменение осмолярности спинномозговой жидкости, В связи с этим распространенная теория о том, что причиной гидроцефалии может быть исключительно нарушение путей оттока спинномозговой жидкости, оказывается чрезмерно упрощенной и, вероятно, неверной.

Гидроцефалию у детей наблюдают при мальформации Арнольда-Киари, при которой мозжечок частично погружается в спинномозговой канал в результате недостаточного развития задней черепной ямки во внутриутробном периоде. При отсутствии лечения голова ребенка может достигать размеров футбольного мяча, а полушария мозга истончаются до толщины листа бумаги. Гидроцефалия практически всегда сочетается с расщеплением позвоночника.

Острая или подострая гидроцефалия может развиться при нарушении оттока спинномозговой жидкости в результате смещения мозжечка в большое затылочное отверстие или обструкции IV желудочка объемным новообразованием (опухолью или гематомой)/

Причиной гидроцефалии у любых возрастных групп может быть воспаление оболочек мозга — менингит. Одной из патогенетических составляющих развития гидроцефалии может быть лептоменингеальная адгезия, нарушающая циркуляцию спинномозговой жидкости на уровне оттока из желудочков, вырезки намета мозжечка и/или пахионовых грануляций.

б) Резюме. Спинномозговая жидкость. В области нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость находится в большой цистерне мозга, цистерне моста, межножковой цистерне и охватывающей цистерне. Кроме того, спинномозговая жидкость распространяется вдоль оболочек зрительного нерва; повышение внутричерепного давления может вызвать сдавление центральной вены сетчатки, что приводит к отеку диска зрительного нерва. Дуральный мешок спинного мозга окружает спинной мозг и оканчивается на уровне II крестцового позвонка. Корешки спинномозговых нервов расположены в поясничной цистерне, в области которой проводят поясничную пункцию.

Секретируемая сосудистым сплетением спинномозговая жидкость поступает в субарахноидальное пространство через три отверстия IV желудочка; некоторая ее часть проходит в поясничную цистерну. Минуя вырезку намета мозжечка и субарахноидальное пространство головного мозга, спинномозговая жидкость направляется вверх к верхнему сагиттальному синусу и его лакунам через пахионовы грануляции. Нарушение циркуляции спинномозговой жидкости может привести к гидроцефалии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Ликворея причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Ликворея — заболевание, характеризующееся выделением ликворы из организма. Это жидкость, которая обеспечивает питание в области головного мозга, находится между оболочками органа и костной тканью черепа. Ликвора, или по-другому цереброспинальная жидкость, располагается между спинным мозгом и позвоночником. Ликворея прогрессирует после разрыва оболочки мозга. Заболевание требует консультации у невропатолога.

Симптомы ликвореи

Заболевание характеризуется следующими признаками:

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 29 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Причины

Болезнь развивается при повреждении мозговой оболочки:

Разновидности

Заболевание классифицируется в зависимости от локализации:

Назальная ликворея

Характеризуется выделением жидкости в область носоглотки, провоцируется раздражением путей дыхания. У больного развивается кашель, бронхит. Прогрессирует при повреждении решетчатой кости.

Ушная ликворея

Развивается при повреждении височных костных тканей. Ликвора выделяется через ушные раковины.

Послеоперационная ликворея

Прогрессирует при некачественно наложенных швах после оперативного лечения или при воспалительном процессе после операции. Цереброспинальная жидкость выделяется через швы.

Травматическая ликворея

Диагностика

Для составления курса лечения требуется установить причину возникновения заболевания. Врач собирает анамнез. Диагноз ставят после прохождения рентгенографических томограмных снимков. Чтобы исключить возможность развития ринита серозного характера, который имеет схожую симптоматику, назначают анализ выделяемой жидкости на уровень сахара.

При физическом повреждении головы или спины пациента направляют на рентгенографию, при необходимости используют компьютерную томографию или МРТ. Если врач предполагает развитие воспаления, проводят люмбальную пункцию. Возможно назначение консультации у специалистов другого профиля, например, у травматолога. Врачи клиники ЦМРТ для диагностики ликвореи рекомендуют прохождение следующих процедур:

Состав ликвора при различных нозологиях

В обзоре представлены изменения лабораторных показателей ликвора при основных тяжелых заболеваниях цетральной нервной системы.

Исследование спинномозговой жидкости является единственным методом, позволяющим быстро диагностировать менингит. Отсутствие воспалительных изменений в ликворе всегда позволяет исключить диагноз менингита. Этиологический диагноз менингита устанавливают с помощью бактериоскопических и бактериологических методов, вирусологических и серологических исследований.

По этиологической структуре 80-90% бактериологически подтвержденных случаев приходится на Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus. Бактериоскопия СМЖ благодаря характерной морфологии менингококков и пневмококков дает при первой люмбальной пункции положительный результат в 1, 5 раза чаще, чем рост культуры.

СМЖ при гнойном менингите от слегка мутноватой, как бы забеленной молоком, до густо зеленой, гнойной, иногда ксантохромной. В начальной стадии развития менингококкового менингита имеет место повышение внутричерепного давления, затем в ликворе отмечается нейтрофильный маловыраженный цитоз, а у 24, 7% больных СМЖ нормальная в первые часы болезни. Затем у многих больных уже в первые сутки заболевания цитоз достигает 12000-30000 в 1 мкл, преобладают нейтрофилы. Благоприятное течение заболевания сопровождается уменьшением относительного числа нейтрофилов и увеличение лимфоцитов. Встречающиеся случаи гнойного менингита с типичной клинической картиной и сравнительно небольшим цитозом могут быть объяснены, вероятно, частичной блокадой субарахноидального пространства. Отчетливой корреляции между выраженностью плеоцитоза и тяжестью заболевания может не наблюдаться.

У большинства больных гнойным менингитом с первых дней болезни отмечается понижение уровня глюкозы (ниже 3 ммоль/л), при летальных исходах содержание глюкозы было в виде следов. У 60% больных содержание глюкозы ниже 2, 2 ммоль/л, а отношение уровня глюкозы к таковому в крови у 70% составляет менее 0, 31. Увеличение содержания глюкозы – почти всегда прогностически благоприятный признак.

При туберкулезном менингите бактериоскопическое исследование СМЖ часто дает отрицательный результат. Микобактерии чаще обнаруживают в свежих случаях заболевания (у 80% больных туберкулезном менингитом). Нередко отмечается отсутствие микобактерий в люмбальном пунктате при обнаружении их в цистернальной СМЖ. В случае отрицательного или сомнительного бактериоскопического исследования туберкулез диагностируют методом посева или биологической пробой. При туберкулезном менингите СМЖ прозрачна, бесцветна или слегка опалесцирует. Плеоцитоз колеблется от 50 до 3000 в 1 мкл, в зависимости от стадии заболевания, составляя к 5-7 дню болезни 100-300 в 1 мкл. При отсутствии этиотропного лечения число клеток нарастает от начал до конца заболевания. Может быть внезапное падение цитоза при повторной люмбальной пункции, проведенной через 24 часа после первой. Клетки преимущественно лимфоциты, однако нередко в начале болезни встречается смешанный лимфоцитарно-нейтрофильный плеоцитоз, что считается типичным для миллиарного туберкулеза с обсеменением мозговых оболочек. Характерным для туберкулезного менингита является пестрота клеточного состава, когда наряду с преобладанием лимфоцитов встречаются нейтрофилы, моноциты, макрофаги и гигантские лимфоциты. Позднее – плеоцитоз приобретает лимфоплазмоцитарный или фагоцитарный характер. Большое количество моноцитов и макрофагов свидетельствует о неблагоприятном течении заболевания.

Общий белок при туберкулезном менингите всегда повышен до 2-3 г/л, причем ранее исследователи отмечали, что белок увеличивается до появления плеоцитоза и исчезает после значительного его уменьшения, т. е. в первые дни заболевания имеет место белковоклеточная диссоциация. Для современных атипичных форм туберкулезного менингита характерно отсутствие типичной белковоклеточной диссоциации.

При туберкулезном менингите рано отмечается снижение концентрации глюкозы до 0, 83-1, 67 ммоль/л и ниже. У части больных выявляется снижение содержания хлоридов. При вирусном менингите около 2/3 случаев возбудителями являются вирус эпидемического паротита и группа энтеровирусов.

При серозных менингитах вирусной этиологии СМЖ прозрачна или слегка опалесцирует. Плеоцитоз небольшой (редко до 1000) с преобладанием лимфоцитов. У части больных в начале заболевания могут преобладать нейтрофилы, что характерно для более тяжелого течения и менее благоприятного прогноза. Общий белок в пределах 0, 6-1, 6 г/л или нормальный. У части больных выявляется снижение концентрации белка, обусловленное гиперпродукцией ликвора.

ЗАКРЫТАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

Проницаемость мозговых сосудов в остром периоде черепно-мозговой травмы в несколько раз превышает проницаемость периферических сосудов и находится в прямой зависимости от степени тяжести травмы. Для определения тяжести поражения в остром периоде можно использовать ряд ликворологических и гематологических тестов. Сюда относятся: степень выраженности и длительность наличия гиперпротеинорахии как теста, характеризующего глубину дисгемических расстройств в мозге и проницаемости гематоликворного барьера; наличие и выраженность эритроархии как теста, достоверно характеризующего продолжающееся внутримозговое кровотечение; наличие в течение 9-12 дней после травмы выраженного нейтрофильного плеоцитоза, что служит указанием на ареактивность тканей, ограничивающих ликворные пространства и угнетение санирующих свойств клеток паутинной оболочки или присоединения инфекции.

— Сотрясение головного мозга: СМЖ обычно бесцветна, прозрачна, не содержит эритроцитов или их количество незначительно. В 1-2 день после травмы цитоз нормальный, на 3-4 день появляется умеренно выраженный плеоцитоз (до 100 в 1 мкл), который снижается до нормальных цифр на 5-7 день. В ликворограмме лимфоциты с наличием незначительного количества нейтрофилов и моноцитов, макрофаги, как правило, отсутствуют. Уровень белка в 1-2 день после травмы нормальный, на 3-4 день он повышается до 0, 36-0, 8 г/л и к 5-7 дню возвращается к норме.

— Ушиб головного мозга: количество эритроцитов колеблется от 100 до 35000 а при массивном субарахноидальном кровоизлиянии достигает 1-3 млн. В зависимости от этого цвет СМЖ может быть от сероватого до красного. Из-за раздражения мозговых оболочек развивается реактивный плеоцитоз. При ушибах легкой и средней степени тяжести плеоцитоз на 1-2 день в среднем равен 160 в 1 мкл, а при тяжелой степени достигает несколько тысяч. На 5-10 сутки плеоцитоз достоверно снижается, но не достигает нормы и в последующие 11-20 сутки. В ликворогамме лимфоциты, часто макрофаги с гемосидерином. Если характер плеоцитоза меняется на нейтрофильный (70-100% нейтрофилов) – развился гнойный менингит как осложнение. Содержание белка при легкой и средней тяжести в среднем 1 г/л и не приходит к норме к 11-20 суткам. При тяжелых повреждениях головного мозга уровень белка может достигать 3-10 г/л (часто заканчивается летальным исходом).

При черепно-мозговой травме энергетический обмен мозга переключается на путь анаэробного гликолиза, что ведет к накоплению в нем молочной кислоты, и, в конечном итоге, к ацидозу мозга.

Исследование параметров, отражающих состояние энергетического обмена мозга, позволяет судить о тяжести течения патологического процесса. Снижение артериовенозной разницы по рО2 и рСО2, увеличение потребления мозгом глюкозы, нарастание веноартериальной разницы по молочной кислоте и увеличение ее в ликворе. Наблюдаемые изменения являются результатом нарушения деятельности ряда ферментных систем и не могут быть компенсированы кровоснабжением. Необходимо стимулировать нервную деятельность больных.

Цвет ликвора зависит от примеси крови. У 80-95% больных на протяжении первых 24-36 ч СМЖ содержит явную примесь крови, а в более поздний срок она либо кровянистая, либо ксантохромная. Однако у 20-25% пациентов при небольших очагах, расположенных в глубинных отделах полушарий, или в случае блокады ликворопроводящих путей вследствие быстро развивающегося отека мозга эритроциты в СМЖ не определяются. Кроме того, эритроциты могут отсутствовать при проведении люмбальной пункции в самые первые часы после начала кровоизлияния, пока кровь достигает спинального уровня. Такие ситуации являются поводом к диагностическим ошибкам – постановке диагноза «ишемический инсульт». Наибольшее количество крови обнаруживается при прорывах крови в желудочковую систему. Выведение крови из ликворных путей начинается с первых же суток заболевания и продолжается в течение 14-20 дней при черепно-мозговых травмах и инсультах, а при аневризмах сосудов головного мозга до 1-1, 5 месяцев и не зависит от массивности кровоизлияния, а от этиологии процесса.

Вторым важным признаком изменения СМЖ при геморрагическом инсульте является ксантохромия, выявляемая у 70-75% больных. Она появляется на 2-е сутки и исчезает через 2 недели после инсульта. При очень большом количестве эритроцитов ксантохромия может появиться уже через 2-7 часов.

Увеличение концентрации белка наблюдается у 93, 9% больных и количество его колеблется от 0, 34 до 10 г/л и выше. Гипрепротеинорахия и повышенное содержание билирубина могут сохраняться длительное время и, наряду с ликвородинамическими нарушениями, могут быть причиной менингеальных симптомов, в частности головных болей, даже спустя 0, 5 – 1 год после субарахноидального кровоизлияния.

Плеоцитоз выявляют почти у 2/3 пациентов, он носит нарастающий в течение 4-6 дней характер, количество клеток колеблется от 13 до 3000 в 1 мкл. Плеоцитоз связан не только с прорывом крови в ликворные пути, но и с реакцией оболочек мозга на излившуюся кровь. Представляется важным определять в таких случаях истинный цитоз ликвора. Иногда при кровоизлияниях в мозг цитоз остается нормальным, что связано с ограниченными гематомами без прорыва в ликворное пространство, либо с ареактивностью оболочек мозга.

При субарахноидальных кровоизлияниях примесь крови может быть настолько велика, что ликвор визуально почти не отличим от чистой крови. В 1-й день количество эритроцитов, как правило, не превышает 200-500 х 109/л, в дальнейшем их количество увеличивается до 700-2000х109/л. В самые первые часы после развития небольших по объему субарахноидальных кровоизлияний при люмбальной пункции может быть получен прозрачный ликвор, однако к концу 1-х суток в нем появляется примесь крови. Причины отсутствия примеси крови в СМЖ могут быть те же, что при геморрагическом инсульте. Плеоцитоз, в основном нейтрофильный, свыше 400-800х109/л, к пятым суткам сменяется лимфоцитарным. Уже через несколько часов после кровоизлияния могут появиться макрофаги, которые можно считать маркерами субарахноидального кровоизлияния. Повышение общего белка обычно соответствует степени кровоизлияния и может достигать 7-11 г/л и выше.

СМЖ бесцветна, прозрачна, у 66% цитоз остается в пределах нормы, у остальных повышается до 15-50х109/л, в этих случаях вы- являются характерные инфаркты мозга, близко расположенные к ликворным путям. Плеоцитоз, преимущественно лимфоидно-нейтрофильный, обусловлен реактивными изменениями вокруг обширных ишемических очагов. У половины больных содержание белка определяется в пределах 0, 34-0, 82 г/л, реже до 1 г/л. Повышение концентрации белка обусловлено некрозом мозговой ткани, повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера. Содержание белка может увеличиваться к концу первой недели после инсульта и держатся свыше 1, 5 мес. Довольно характерным для ишемического инсульта является белково-клеточная (увеличение содержания белка при нормальном цитозе) или клеточно-белковая диссоциация.

АБСЦЕСС ГОЛОВНОГО МОЗГА

Для начальной фазы формирования абсцесса характерны нейтрофильный плеоцитоз и небольшое повышения белка. По мере развития капсулы, плеоцитоз уменьшается и нейтрофильный его характер сменяется лимфоидным, причем, чем больше развитие капсулы, тем менее выражен плеоцитоз. На этом фоне внезапное появление резко выраженного нейтрофильного плеоцитоза свидетельствует о прорыве абсцесса. Если же абсцесс располагался вблизи желудочковой системы или поверхности мозга цитоз составит от 100 до 400 в 3 мкл. Незначительный плеоцитоз или нормальный цитоз может быть тогда, когда абсцесс был отграничен от окружающей мозговой ткани плотной фиброзной или гиалинизированной капсулой. Зона воспалительной инфильтрации вокруг абсцесса в этом случае отсутствует или слабо выражена.

Наряду с белково-клеточной диссоциацией, считающейся характерной для опухолей, может иметь место плеоцитоз при нормальном содержанни белка в ликворе. При глиомах больших полушарий, независимо от их гистологии и локализации, повышение белка в ликворе наблюдается в 70, 3% случаев, причем при незрелых формах – в 88%. Нормальный или даже гидроцефальный состав желудочковой и спинальной жидкости может иметь место как при глубинных, так и при врастающих в желудочки глиомах. Это, в основном, наблюдается при зрелых диффузнорастущих опухолях (астроцитомы, олигодендроглиомы), без явных очагов некроза и кистообразования и без грубого смещения желудочковой системы. В то же время те же опухоли, но с грубым смещением желудочков, обычно сопровождаются повышением количества белка в ликворе. Гиперпротеинорахия (от 1 г\л и выше) наблюдается при опухолях, расположенных на основании мозга. При опухолях гипофиза содержание белка колеблется от 0, 33 до 2, 0 г\л. Степень сдвига протеинограммы находится в прямой зависимости от гистологической природы опухоли: чем злокачественнее опухоль, тем грубее изменения в белковой формуле ликвора. Появляются бета-липопротеиды, не обнаруживаемые в норме, снижается содержание альфа-липопротеидв.

У больных с опухолями мозга, независимо от их гистологической природы и локализации, довольно часто имеет место полиморфный плеоцитоз. Клеточная реакция обусловлена особенностями биологических процессов, протекающих в опухоли на определенных этапах ее развития (некрозы, геморрагии), обусловливающих реакцию. Окружающих опухоль тканей мозга и оболочек. Клетки опухоли больших полушарий мозга в жидкости из желудочков могут быть обнаружены в 34, 4%, а в спинальном ликворе – от 5, 8 до 15 % всех наблюдений. Основным фактором, обусловливающим попадание клеток опухоли в ликвор, является характер строения ткани опухоли (бедность связующей стромы), отсутствие капсулы, а также расположение новообразования вблизи ликворных пространств.

ХРОНИЧЕСКИЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (арахноидиты, арахноэнцефалиты, перивентрикулярные энцефалиты)

Содержание белка в спинномозговой жидкости у большинства больных остается в пределах нормы или незначительно повышено (до 0, 5 г/л). Увеличение белка до 1 г/л наблюдается крайне редко и чаще при менингоэнцефалитах, нежели при арахноидитах.

В водовороте жизни

МРТ-визуализация мозга и жидких сред организма

В наши дни одно из первых мест среди причин смертности и наступления инвалидизации населения занимают врожденные и приобретенные патологии головного мозга: от инсультов и онкологических заболеваний до травм и нервно-психических расстройств. Неудивительно, что поддержание здоровья мозга является одной из центральных проблем современной медицины. Поэтому такое важное место отводится развитию методов прогнозирования, ранней диагностики и мониторинга эффективности лечения нейропатологий различного происхождения. Среди современных технологий прижизненного неинвазивного изучения состояния центральной нервной системы лидируют методы лучевой диагностики, при этом пальма первенства принадлежит магнитно-резонансной томографии, которая предлагает наиболее широкий спектр подходов к визуализации мозговых тканей и структур

Головной мозг – одна из наиболее хорошо снабжаемых кровью областей человеческого тела. Адекватное функционирование всех отделов высшей нервной системы и сопутствующих структур обеспечивает достаточный приток артериальной крови и отток венозной, а также постоянная циркуляция спинномозговой жидкости (ликвора). Нарушение скорости, давления, вязкости и других параметров этих биологических жидкостей может вызвать тяжелую патологию со смертельным исходом. При этом большинство работ в этой области посвящено изучению артериального звена мозговой гемодинамики, а исследования роли венозной и ликворной систем единичны. И хотя опыт последних лет существенно расширил наши знания о ликвородинамике, до сих пор есть много нерешенных и спорных вопросов.

МРТ В ЛИДЕРАХ В основе патологических процессов в организме человека всегда лежат нарушения движения какой-либо биологической жидкости (крови, лимфы, мочи, желчи, внутрисуставной и др.), основным компонентом которой является вода. В разных органах человека в норме и при патологии существуют разные условия для перемещения таких жидкостей, что отражается на их линейной и объемной скоростях, характере движения, взаимодействии со стенками проводящих систем и других динамических параметрах.

Диагностическая визуализация и количественная оценка скоростных характеристик перемещения этих субстратов считаются основой клинической диагностики во многих медицинских отраслях: кардиологии, неврологии и нейрохирургии, урологии, гастроэнтерологии и др., однако технологии прижизненной визуализации движения биожидкостей в организме человека были изобретены и внедрены в клиническую практику лишь в последние 60–70 лет.

В этом отношении МРТ является уникальной, так как именно атомы водорода молекул воды и органических соединений дают «основу» МРТ-сигнала. Остальные методы позволяют оценить перемещение жидкости в организме только опосредованно, по перемещению различных меток (радиоактивных изотопов, красителей и др.), которые нельзя назвать полностью безопасными. Кроме того, введение таких инородных веществ в достаточно хрупкую систему, которой является любая биожидкость, может приводить к неконтролируемому изменению параметров ее движения

На основе имеющихся на сегодня сведений мы не можем создать целостную картину, описывающую нарушение баланса между жидкими средами центральной нервной системы при различных патологиях. Одна из причин – недостатки существующих инструментальных методов визуализации, поэтому разработка новых подходов и оригинальных методик чрезвычайно перспективна.

Комплексный подход к морфологической и функциональной оценке мозговой ткани могут предложить современные методы лучевой диагностики: магнитно-резонансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ). Однако на сегодня лишь МРТ позволяет неинвазивно и даже без использования контрастных средств визуализировать поток жидкости и оценить его количественные параметры. Модификации этого метода (МР-ангиография, МР-венография, МР-миелография) позволяют получить большой объем дополнительной информации для оценки функциональных параметров потока биологических жидкостей, что открывает возможности ранней диагностики широкого спектра заболеваний.

Когда мозгу не хватает крови

Актуальный вопрос современной медицинской диагностики с учетом широкой распространенности острых и хронических нарушений мозгового кровообращения – оценка сосудов и кровотока в головном мозге. Магистральные кровеносные сосуды, снабжающие головной мозг, – внутренние сонные и позвоночные артерии. Изменения именно в их бассейнах наиболее часто приводят к сосудисто-мозговым катастрофам.

Современные методики МРТ позволяют в рамках одного обследования качественно и количественно оценить магистральный и тканевой кровоток, включая расположение и просвет магистральных артерий, параметры потока крови, характеристики соответствующего бассейна кровоснабжения, а также признаки нарушения мозгового кровообращения.

Так, для оценки выраженности гемодинамических нарушений при различных врожденных и приобретенных пороках сердца, крупных артериальных сосудов и их ветвей в мире широко используется двумерная фазово-контрастная МР-ангиография (2D PCA), которая позволяет визуализировать течение и картировать скорость движения крови в плоскости «томографического среза» (Stalder et al., 2008; Hsieh et al., 2015).

Контрастная перфузионная МРТ позволяет оценивать тканевой кровоток на капиллярном уровне. Чаще всего в клинической практике используется метод динамической восприимчивости контраста (DSC), при котором внутривенно вводится агент, содержащий редкоземельный элемент гадолиний, широко применяемый в медицине как парамагнитное контрастное вещество (Federau et al., 2012).

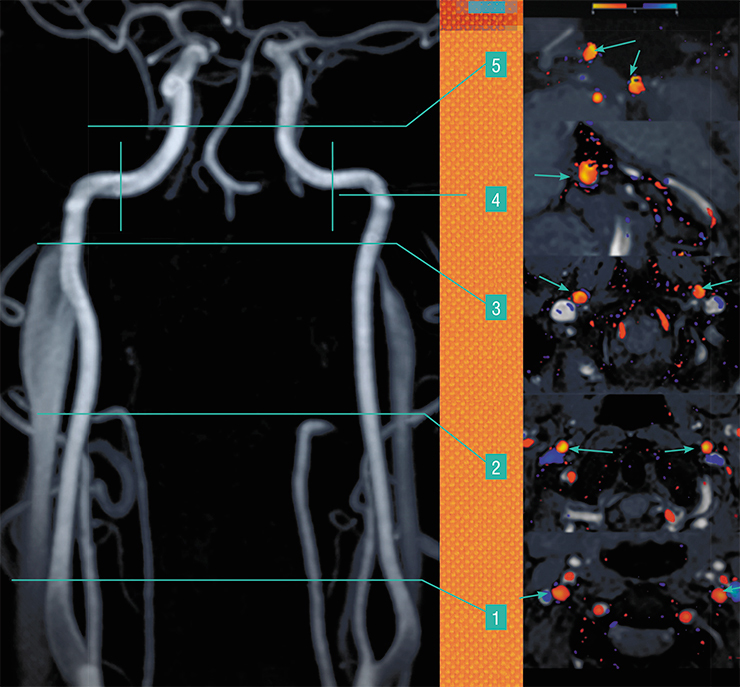

Оба этих метода использовали новосибирские специалисты для изучения особенностей магистрального и тканевого кровотока при различной сосудистой патологии головного мозга. В исследовании участвовали как здоровые добровольцы, так и пациенты с патологией позвоночных и внутренних сонных артерий, признаками нарушения мозгового кровообращения, а также после острого инсульта в бассейне средней мозговой артерии.

С использованием рутинного протокола обследования оценен ход магистральных артерий, наличие и выраженность патологических очагов. Дополнительно всем обследуемым проведена 2D PCА, а части из них – еще и перфузионная МРТ.

В результате с помощью 2D PCА удалось визуализировать кровоток в поперечном сечении в разных сегментах позвоночных, внутренних сонных и средних мозговых артерий. В итоге выявлена неравномерность распределения потока крови в просвете сосуда, включая боковое смещение более быстрой центральной части. Этот эффект был наиболее выражен в участках артерии, расположенных после ее изгиба, как физиологического, так и патологического.

Кроме того, оказалось, что снижение объемной скорости кровотока (количества крови, протекающей через поперечное сечение сосуда за 1 мин.) тесно связано со степенью выраженности патологических очагов головного мозга. Эта взаимосвязь подтверждена данными перфузионной МРТ: в случае единичных и множественных очагов сосудистых поражений головного мозга скорость магистрального кровотока довольно тесно коррелировала со скоростью кровотока в капиллярах мозговой ткани.

Эти результаты свидетельствуют, что количественная фазово-контрастная МРТ может с успехом применяться для оценки магистрального кровотока при нарушениях мозгового кровообращения, в первую очередь на стадии функциональных изменений, например при грозных предвестниках ишемического инсульта – транзиторных ишемических атаках, острых, коротких преходящих эпизодах неврологических нарушений. Однако для широкого использования подобных критериев требуются дополнительные исследования с увеличением числа наблюдений, чтобы учесть такие факторы, как пол, возраст, артериальное давление и др.

И стакан ликвора

В отличие от крови, о ликворе – спинномозговой жидкости, постоянно циркулирующей в полостях желудочков головного мозга, субарахноидальном пространстве (полости между мягкой и паутинной мозговыми оболочками) и ликворопроводящих путях головного и спинного мозга, знают далеко не все. В теле взрослого человека содержится в среднем 4–5 л крови и только около 120–150 мл ликвора, который обновляется несколько раз в сутки.

По химическому составу ликвор сходен с сывороткой крови: до 90 % составляет вода, остальное – неорганические (электролиты, неорганический фосфор, микроэлементы) и органические (аминокислоты, белки, углеводы, мочевина и др.) вещества, участвующие в метаболизме мозга.

Спинномозговая жидкость (ликвор) осуществляет целый ряд функций: служит механической защитой («гидравлической подушкой») для мозга, поддерживает внутричерепное давление, участвует в регуляции кровообращения в полости черепа и выводе продуктов метаболизма клеток, а также оказывает бактерицидное действие.

В сутки сосудистые сплетения боковых желудочков мозга синтезируют около полулитра ликвора, а поскольку объем ликворных полостей намного меньше, то спинномозговая жидкость ежедневно обновляется 4–5 раз

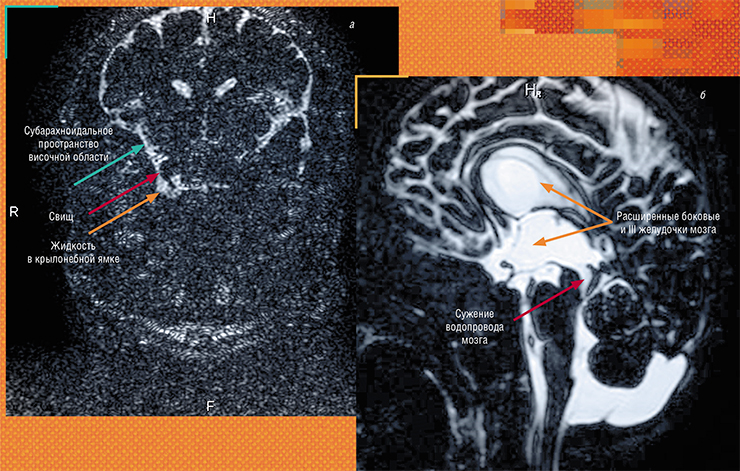

Процесс ликворообращения (по аналогии с кровообращением) включает три основных звена: продукцию (образование) спинномозговой жидкости, циркуляцию (перемещение) и отток (всасывание). Изменения в ликворной системе сопровождают многие неврологические и нейрохирургические заболевания. Такие патологии, как гидроцефалия (расширение желудочков головного мозга), опухоли головного и спинного мозга, субарахноидальные кисты, часто приводят к дисбалансу между продукцией, циркуляцией и всасыванием ликвора.

При этом до сих пор существуют трудности в диагностике подобных изменений, а имеющиеся методики не всегда позволяют правильно оценить морфологию ликворосодержащих структур либо обладают побочными эффектами, ограничивающими их применение. Тем не менее современные методы лучевой диагностики позволяют неивазивно, с минимальной лучевой нагрузкой или даже вообще без нее оценить ликворные пространства и полости.

Так, метод компьютерной томографии, основанный на использовании рентгеновских фотонов для получения изображения с помощью цифровой реконструкции, позволяет оценить изменения ликвородинамики, сопутствующие травматическим повреждениям. Но он обеспечивает лишь достаточно приблизительную оценку ликворосодержащих полостей и используется обычно для первичного диагностического скрининга.

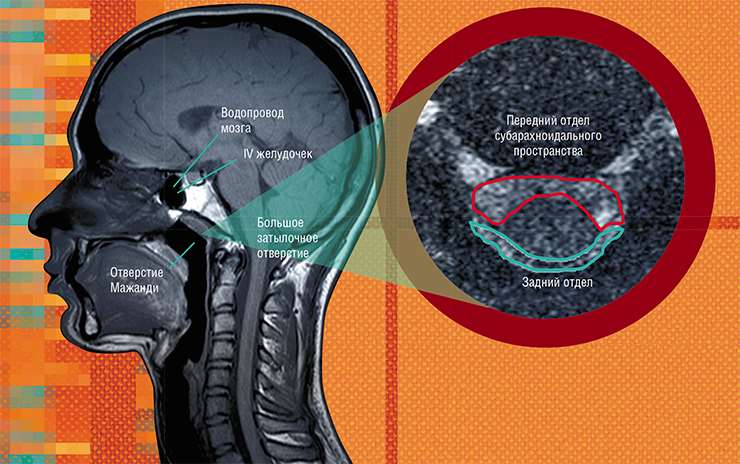

На сегодняшний день наиболее информативным методом визуализации ликворных пространств является метод МРТ и его модификации. Так, по рутинным МРТ-изображениям можно оценить изменение размеров ликворных пространств и быстрый, турбулентный поток ликвора; по статическим изображениям в толстом срезе – визуализировать ликворные пространства и полости; по трехмерным тонкосрезовым снимкам – выявить наличие тонких мембран в субарахноидальных пространствах и цистернах, сужение тонких ликворных структур, наличие атипичных путей оттока ликвора. Оценить проходимость ликворных структур позволяют и динамические МРТ-методики.

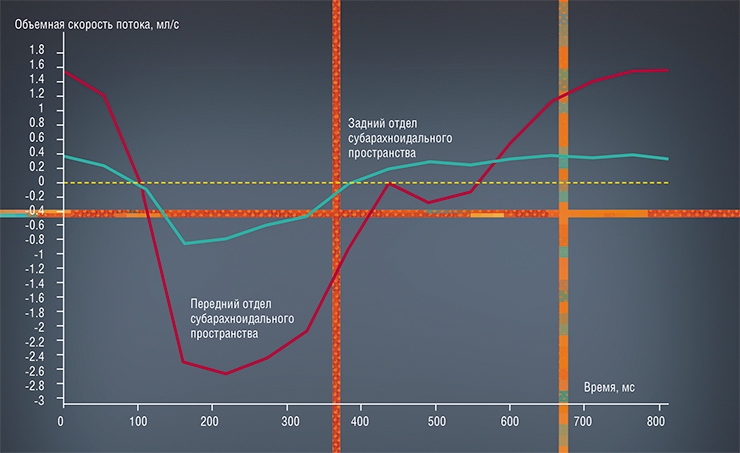

В исследованиях новосибирских специалистов хорошо зарекомендовала себя методика количественной оценки потока (Quantitative Flow) на основе фазово-контрастной МРТ, с помощью которой можно оценить количественные параметры ликвородинамики на различных уровнях.

Таким образом у пациентов с гидроцефалией удалось показать увеличение средней и объемной скорости потока спиномозговой жидкости на уровне водопровода мозга – участка центрального канала, соединяющего третий и четвертый желудочек мозга, в самом четвертом желудочке и так называемом отверстии Мажанди в его нижних отделах. При этом в базальных цистернах (расширении в основании мозга) отмечалось прогрессирующее снижение средней и объемной скоростей потока ликвора, которое зависело от степени выраженности гидроцефалии.

Такие изменения динамики спинномозговой жидкости свидетельствуют о нарушении механизмов ее всасывания. А в качестве диагностических критериев стадии декомпенсации у пациентов с гидроцефалией можно использовать значения средней и объемной скоростей потока на уровне базальных цистерн (˂ 0,40 и 0,50 мл/с соответственно).

У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии об ускоренной эвакуации ликвора из полости черепа свидетельствует увеличение (примерно на треть) скоростей потока спинномозговой жидкости на уровне водопровода мозга, четвертого желудочка и большого затылочного отверстия. Так как у таких больных желудочковая система имеет нормальные размеры, то это либо повышенное образование ликвора, что встречается редко (например, при опухолевых поражениях сосудистых сплетений), либо его накопление в соединительной ткани и межклеточных пространствах мозга.

В данном случае на скорость перемещения ликвора может влиять много параметров, в том числе состояние артериального русла и скорость распространения по нему пульсовой волны повышенного давления, вызванной выбросом крови из левого желудочка сердца. У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии пульсовая волна распространяется быстрее, что свидетельствует о повышенной жесткости стенок мелких сосудов, которая может быть следствием накопления жидкости в межклеточных пространствах соединительной ткани.

Своевременная и точная диагностика заболеваний центральной нервной системы представляет важную медицинскую и медико-социальную проблему в связи с ростом заболеваний головного мозга. Достигнутый на сегодня прогресс в изучении причин, механизма и диагностики нейропатологий во многом обязан широкому внедрению новейших методов нейровизуализации на основе метода МРТ. С помощью различных модификаций метода МРТ удалось раскрыть механизмы динамики крови и спинномозговой жидкости в головном и спинном мозге, изучить структуру и особенности метаболизма в мозговой ткани.

В современной медицинской литературе имеется достаточно много сведений об использовании МРТ в неврологии. Однако лишь недавно были открыты новые возможности МРТ в диагностике мозговых патологий на самых ранних стадиях – на уровне микроциркуляции и первых метаболических изменений. В частности, результаты, полученные новосибирскими исследователями, подтверждают, что современные подходы в МРТ существенно расширяют наши знания о патофизиологии расстройств ликвородинамики, а методики нейровизуализации дают возможность мониторинга этой системы при терапевтическом и оперативном лечении.

К сожалению, большинство этих методов настолько сложны и трудоемки, что их могут применять лишь в специализированных центрах, что не всегда возможно с учетом состояния пациента. Именно поэтому необходимо и дальше совершенствовать лучевую диагностику на основе самых современных возможностей МРТ – это будет неоценимым вкладом в развитие не только дифференциальной диагностики патологий головного мозга, но и неврологии и нейрохирургии в целом.

Богомякова О. Б., Станкевич Ю. А., Колпаков К. И. и др. Расчетные параметры для оценки взаимодействия жидких сред центральной нервной системы по данным лучевой интроскопии (Часть 1) // Вест. рентгенологии и радиологии. 2020. Т. 104. № 4. С. 244–252.

Тулупов А. А., Летягин А. Ю., Курбатов В. П. и др. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации периферического кровотока // Вест. НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. 2004. Т. 2. № 1. С. 57–69.

Bogomyakova O., Stankevich Yu., Mesropyan N. et al. Evaluation of the flow of cerebrospinal fluid as well as gender and age characteristics in patients with communicating hydrocephalus, using phase-contrast magnetic resonance imaging // Acta Neurologica Belgica. 2016. V. 116. N. 4. P. 495–501.

Federau C., Maeder Ph., O’Brien K. et al. Quantitative measurement of brain perfusion with intravoxel incoherent motion MR imaging // Radiology. 2012. V. 265. N. 3. P. 874–81.

Hsieh K., Stein K., Mono M.-L. et al. In-vivo phase contrast magnetic resonance angiography of the cerebrovascular system: a comparative study with duplex sonography // Swiss medical weekly. 2015. w14155.

Stalder A. F., Russe M. F., Frydrychowicz A. et al. Quantitative 2D and 3D phase contrast MRI: Optimized analysis of blood flow and vessel wall parameters // Magn Reson Med. 2008. V. 60. N. 5. P. 1218–1231.