легочный лимфоузел на кт что это

Воспаление лимфоузлов в легких

Лимфатические узлы – это своего рода биологическая фильтрующая система, через которую проходит и очищается лимфа, поступающая от всех органов и частей тела человека. Лимфатическая система состоит из 150 регионарных групп лимфоузлов. Лимфоузлы – это органы, которые реагируют на появление инфекции первыми, увеличение лимфоузла и боль в лимфоузлах являются симптомом воспалительного процесса в органах.

При первых признаках воспалительного процесса в лимфатических узлах следует обратиться в больницу. Увеличенный лимфатический узел может быть симптомом многих тяжелых заболеваний, с лечением которых нельзя медлить. В Юсуповской больнице пациент при увеличении лимфатических узлов может пройти диагностику заболевания. В больнице работает инновационное диагностическое оборудование, которое помогает быстро и точно определить причину патологии.

На пораженный воспалительным процессом орган указывает расположение воспаленного лимфатического узла. Если боль и дискомфорт ощущаются в подмышечных лимфоузлах – это может указывать на заболевание органов грудной клетки, молочной железы. Инфекция в полости рта, носоглотке, опухоли мозга, заболевания органов в области шеи проявляются воспалением шейных лимфоузлов. Воспаление лимфатических узлов в области паха может указывать на развитие патологического процесса мочеполовой системы, венерическое заболевание, опухоль.

Что такое воспаление лимфы легкого

Лимфатические мелкие и крупные сосуды легких выполняют функцию по всасыванию и отведению белковой жидкости, возвращая ее в круг кровообращения. Находящиеся в жидкости различные вещества и микроорганизмы проходят через биологический фильтр, могут вызывать в лимфатическом узле различные реакции. При пневмонии происходит вовлечение в воспалительный процесс сосудистой и лимфатической системы, лимфатических узлов средостения. Пневмония характеризуется воспалительным процессом не только в областных лимфоузлах, также патологический процесс может захватить внегрудные и отдаленные лимфатические узлы.

Воспалительный процесс распространяется на лимфоузлы вдоль бронхов и трахеи. Увидеть увеличение определенных групп лимфоузлов удается не всегда из-за их расположения. Рентгенологическое исследование может не показать увеличение гилюсных, бронхолегочных узлов, которые часто перекрываются ветвями легочной артерии или тенью сердца, для определения патологического состояния бифуркационных лимфоузлов рентгенологическое исследование проводят в боковой проекции. Для определения воспалительного процесса в лимфатических узлах легких рентгенологическое исследование проводят в косой, сагиттальной и боковой проекции.

Чем опасно воспаление лимфоузлов в легких

Лимфатические узлы играют большую роль при пневмонии. Во время воспалительного процесса возникает реакция лимфатического узла на патогенные микроорганизмы – в результате спазма, закрытия лимфатического сосуда начинает развиваться воспалительный отек. Такая реакция останавливает патогенные микроорганизмы в месте воспалительного процесса и мешает проникновению микробов в кровяное русло круга кровообращения. При пневмонии наблюдается развитие перилимфатических очагов, которые располагаются по ходу лимфоузлов.

Такие изменения также отмечаются при лимфогенном карциноматозе (происходит распространение опухолевых клеток по лимфатическим сосудам) и саркоидозе (системное заболевание, характеризующееся поражением органов и систем организма, поражением лимфоузлов). Может произойти закрытие лимфатического сосуда, нарушение дренажной, очищающей функции лимфатических узлов, прогрессирует инфекционный процесс. Увеличение и болезненность лимфатических узлов грудной полости наблюдаются при туберкулезе; увеличение шейных, внутрибрюшных, внутригрудинных, подмышечных лимфоузлов характерно для больных ВИЧ-инфекцией.

Как лечить воспаление лимфатических узлов легких

Воспаление лимфатических узлов может быть последствием различных заболеваний. В Юсуповской больнице пациент направляется на исследования крови, мочи, сдает тесты на антитела для определения возбудителя воспалительного процесса в легких, пациент получает помощь других специалистов – инфекциониста, онколога, пульмонолога. Записаться на консультацию врача можно по телефону клиники.

Одиночный легочный узел: доброкачественный или злокачественный. Дифференциальный диагноз при помощи КТ и ПЭТ/КТ

Введение

Изменения более, чем 3 сантиметра в диаметре, рассматриваются, как злокачественные образования, пока не будет доказано обратное.

КТ: доброкачественный узел vs злокачественный узел

Кальцификация

Типы кальцификации, присущие доброкачественному процессу:

Выше перечисленные кальцификаты характерны для таких доброкачественных процессов, как гамартома и гранулематозная болезнь.

Остальные типы кальцификации не следует рассматривать, как доброкачественную кальцификацию. Исключения из правил составляют случаи, когда у пациента в анамнезе есть первичная опухоль. К примеру, диффузный тип кальцификации возможно встретить у пациентов с остеосаркомой и хондросаркомой, а кальцификации центрального типп или по типу попкорна визуализируются у пациентов с гастроинтестинальной опухолью или у пациентов, которые прошли курс химиотерапии.

Размер

Изменения более, чем 3 сантиметра в диаметре, рассматриваются, как злокачественные образования, пока не будет доказано обратное.

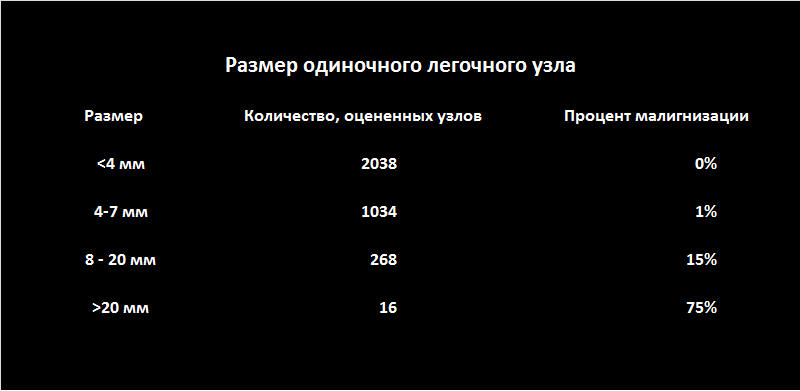

Swensen и соавт. изучали взаимосвязь между размером одиночного легочного узла и риском малигнизации у пациентом с высоким риском развития рака легкого (1).

Результат исследования приведен в таблице слева:

Соответственно, вывод из результатов данного исследования следующий, чем меньше узел в размерах, тем больше вероятность, что процесс доброкачественный. Более, чем 2000 узлов размером в диаметре менее, чем 4 мм, оказались доброкачественными и ни одного среди них злокачественного.

Увеличение в размерах или рост

Оценка роста одиночного легочного узла в динамике является важным для дифференциального диагноза. Если в течении 2 лет размеры узлы не изменились то, это более характерно для доброкачественного узла.

Системный подход по наблюдению за узлами в легком наиболее полно разобран в статье Рекомендации общества Fleischner 2017

Форма

Японские исследования, которые проводились во время скрининга, доказали, что многоугольная форма узла и пространственный коэффициент более 1.78 (three-dimensional ratio) является признаком доброкачественного узла (2,3).

Узел с периферийной субплевральной локализацией авторы данного исследования также относят к доброкачественным.

Одиночный легочный узел

Только одна треть одиночных легочных узлов являются злокачетвенными образованиями: бронхогенной карциномой, метастазами (20%) или карциноид.

Современные статистические исследования, проведённые в США, показали интересную картину: одиночный легочный узел определяется в 1 случаe из 500 рентгенограмм ОГК или в 1 исследовании из 100 КТ грудной полости. В районах эндемичных по грибковым заболеваниям (например, штат Огайо), это цифры в 2 раза выше.

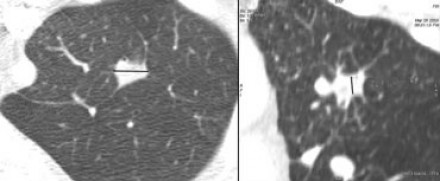

Стандартным методом для оценки подозрительных одиночных легочных узлов (т.е. узлов без неоспоримых признаков доброкачественности) является КТ.

КТ является несомненным определяющим методом который позволяет объективно оценить узел, выявить наличия жира, кальцификатов, дополнительных признаков, играющих определяющую роль в оценке добро- или злокачественного потенциала исследуемого образования. КТ исследование рутинно можно выполнять без в/в контрастирования. Но, болюсное введение контраста может понадобится при динамическом КТ исследовании узлов с высоким риском злокачественности.

Критерии оценки одиночного легочного узла

Локализация:

доброкачественные узелки могут распологаться в любых отделах лёгких, без специфических предпочтений. Злокачественные узлы имеют тенденцию к локализации в верхних долях, справа > чем в левом лёгком. Аденоkарцинома тяготеeт к периферическому расположению, тогда как плоскоклеточный рак больше находят в центральных/медиальных отделах.

Размер:

размер узла не является определяющим критерием оценки добро- или злокачественности образования. В общем, чем крупнее образование, тем более оно подозрительно на злокачественность. Но, доброкачественные образования также могут доростать до приличных размеров. И наоборот, если мы видим узелок размером 2-3 мм, это не означает, что это не рак.

Структура:

Kрая узлов являются очень важным признаком. Образование с чёткими, ровными и хорошо очерченными краями типичны для доброкачественных узелков. Наличие неровных, бугристых краёв с спикулами, весьма подозрительны на злокачеcтвенный характер.

Отдельно надо выделить узлы не солидной структутры, а по типу GGO (ground glass opacities) матового стекла. «Чистые» GGO узлы могут быть как воспалительного генеза, так и злокачественными. Узлы смешанного характера, особенно если центр представлен солидным мягкотканным компонентом, а периферия в виде ауры по типу матового стекла, характерны для неоплазии (аденокарциномы бронхоальвеолярного типа).

Кальцинаты: очень важный и «любимый» критерий оценки. Если кальцинаты в узле есть, это ещё не означает что образование доброкачественное! Необходимо оценить расположение кальцинатов в узле. Диффузные, ламинированные, центрально расположенные (мишень), по типу периферического кольца, концентрические и кальцинаты в виде поп-корна являются критерием доброкачественности. Последний тип (поп-корн) характерен для гамартромы. Экцентрически расположенные кальцинаты подозрительны на наличие злокачественного образования. При раке также могут встречаться аморфные, точечные микрокальцинаты. Не надо забывать о метастазах муцинпродуцирующих карцином, при которых могут быть диффузные, «пунктирные» кальцинаты. Костеобразующие метастазы таких опухолей как остеосаркома и хондросаркома также могут имитировать кальцинаты.

Хочется сказать: хорошо, что метaстазы весьма редко бывают единичными

Наличие центральной гиподенсной зоны: неспецифический признак, может встречаться при раке и при воспалительных процессах за счёт некроза. Это суждение также относится к признаку воздушной бронхограммы и кавитациям (воздушным полостям). Бронхограммы встречаются в 50% случаев бронхоальвеолярных карцином.

Динамическое контрастное усиление:

хорошая методика для оценки узелков без специфических признаков, с которыми сложно определиться: добро- или зло-. Принято считать: если усиление в узле 15 H.U. связывают с 50% злокачественных образований. Существуют методики последовательного динамического сканирования через определённые интервали через зону интереса (узла) с последующим вычислением кривой контрастного усиления и вымывания контраста из исследуемого узла/образования.

ПЭТ КТ (PET; PET CT):

очень неплохой метод для оценки одиночного легочного узла; специфичность до 83-97%, а чувствительность по разным данным колеблется от 70 до 100%. Но необходимо помнить; этот метод работает при размере узла от 8-10 мм и выше. Ложно-положительные результаты часто связаны с активным воспалительным процессом или инфекцией. Ложно-отрицательный результат фиксировался в случае низкой метаболической активности узла, что иногда наблюдается при бронхоальвеолярных раках, карциноидах и реже, аденокарциномах.

Тактика:

Покончив с описательной частью, перед радиологом встаёт закономерный вопрос. Что делать дальше? Какую рекоммендацию необходимо написать в протоколе? В журнале European Radiology, номер за февраль 2007 года, была обширная статья на данную тему, где чётко было расписано, как необходимо поступать в том или ином случае. Полностью статью вы можете посмотреть в вложениях; в конце вы найдeте таблицу с протоколом действий.

Наряду с радиологическими данными необходимо учитывать анамнез и клинические данные, включая стаж курения, наличие специфических жалоб и т.д. Существуют специальные автоматизированные программы для расчёта риска.

Подробней о тактике ведения одиночных легочных узлов обнаруженных виде случайной находки вне скрининга рака легкого читайте в отдельной публикации.

Дифференциальный диагноз

Существует множество причин одиночного легочного очага, в том числе:

Лучевые методы исследования в диагностике лимфом грудной полости

В группе онкологических болезней особую категорию составляют болезни лимфоретикулярного ряда, именуемые лимфомами, своеобразие которых заключается в том, что они занимают промежуточное положение между раком и системными болезнями крови и, соответственно, требуют особого подхода к их лечению. Клиническая медицина в последние годы добилась выдающихся успехов в области лечения больных с подобными заболеваниями, однако результаты лечения в значительной мере зависят от ранней диагностики.

Абсолютное число больных с впервые установленным диагнозом лимфогранулематоза в Российской Федерации в 2001 г. составило 1607 мужчин и 1603 женщины. В США лимфомы составляют около 4% среди всех впервые выявляемых злокачественных опухолей. По данным V.Adegboye с соавт., в Нигерии лимфомы занимают первое место среди всех опухолей средостения.

В 90% случаев в процесс вовлекается средостение. Изолированное поражение средостения наблюдается у 25% больных лимфомой Ходжкина. Поражение лимфатического аппарата занимает первое место среди всех опухолей средостения.

Поражение внутригрудных лимфатических узлов встречается примерно с одинаковой частотой как при болезни Ходжкина, так и при неходжкинской лимфоме.

Выбор рациональной лечебной тактики, результаты лечения и прогноз заболевания в значительной мере определяются особенностями морфологического строения опухолей, гистологическими вариантами, которые отличаются широким полиморфизмом и распространенностью процесса. Специалисты придают большое значение дифференцированному подходу к лечению лимфом с учетом названных факторов. Учитывая практическую значимость проблемы, позволим себе более подробно остановиться на классифицировании лимфом.

Среди множества предложенных классификаций наибольшее признание получила представленная ниже классификация лимфоидных неоплазий, предложенная экспертами Всемирной организации здравоохранения.

лимфома из клеток мантийной зоны;

лимфома Беркитта / лейкемия из клеток Беркитта.

Т- и НК-клеточные опухоли

Согласно классификации ВОЗ лимфоидных неоплазий существует четыре классических варианта лимфомы Ходжкина: нодулярный склероз (типы 1 и 2); классический вариант болезни Ходжкина, богатый лимфоцитами; смешанноклеточный вариант и лимфоидное истощение.

Для стадирования лимфомы Ходжкина чаще всего пользуются классификацией, принятой на конгрессе в Аnn Arbor (США) в 1971 г. Эта классификация отражает количество вовлеченных органов и тканей, а также распространенность процесса выше и ниже диафрагмы.

Классификация лимфомы Ходжкина (Ann Arbor)

Национальным институтом рака (США) принята представленная ниже модифицированная схема стадирования латентных и агрессивных лимфом.

Лучевые методы исследования играют ведущую роль в диагностике злокачественных лимфом. Они позволяют не только заподозрить и установить правильный диагноз, но также оценить глубину и степень распространения процесса, а, следовательно, максимально приблизиться к нозологическому диагнозу и более точно установить стадию заболевания.

При обычном рентгенологическом исследовании больных лимфогранулематозом, когда медиастинальные узлы достигают значительной величины, наблюдается расширение срединной тени. Поражение обычно носит двусторонний асимметричный характер: средостение расширяется поначалу в одну сторону, и лишь позднее происходит общее расширение срединной тени. Дуги сердечно-сосудистого силуэта сглаживаются, сосудистый пучок расширяется, контуры его становятся полицикличными, появляется симптом «кулис».

На обычных рентгенограммах плохо выявляется увеличение лимфатических узлов переднего средостения, субкаринальных и внутренних маммарных узлов. Эти группы лимфатических узлов хорошо определяются при КТ.

Компьютерная томография является методом выбора для оценки состояния внутригрудных лимфатических узлов у больных лимфомами. При наличии на рентгенограммах изменений на КТ во многих случаях обнаруживаются множественные дополнительные группы увеличенных лимфатических узлов. КТ наиболее информативна в диагностике увеличенных бифуркационных и внутренних маммарных лимфатических узлов, а также лимфатических узлов аорто-легочного окна, которые не видны на обычных рентгенограммах. КТ особенно полезна в выявлении увеличенных бронхопульмональных узлов, когда они на рентгенограммах в прямой проекции перекрыты опухолевым массивом расширенного средостения. Для выявления бифуркационных лимфатических узлов и узлов аорто-пульмонального окна предпочтительно использование мультипланарных реформаций изображения при спиральной КТ, которые являются более информативными, чем обычные аксиальные срезы.

Исследования показали, что наибольшие размеры имеют бифуркационные и правые паратрахеальные узлы. Причем размеры верхних паратрахеальных лимфоузлов больше нижних паратрахеальных и трахеобронхиальных. Верхним порогом размера нормальных лимфатических узлов cчитается 1 см.

После проведения КТ у значительного числа больных меняется лечебная тактика.

В эхографическом изображении злокачественные лимфомы (лимфогранулематоз и лимфосаркома) чаще всего имеют вид конгломерата увеличенных лимфоузлов пониженной эхогенности с четкими контурами. При крупных пакетах лимфоузлов лимфогранулематозного характера передний и наружные контуры конгломерата полицикличные, нечеткие, постоянно наблюдается эффект дистального ослабления, вследствие чего задний контур опухолевого конгломерата не выявляется.

Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз). Заболевание протекает с опухолевидными разрастаниями лимфатических узлов, характеризуется волнообразным течением, интоксикацией, повышением температуры, потливостью, зудом кожи и постепенно нарастающей кахексией. У 65-70% первично выявленных больных лимфомой Ходжкина имеются признаки поражения органов грудной клетки.

В дифференциальной диагностике внутригрудных объемных образований большое значение имеет локализация процесса в пределах средостения. Наиболее часто при лимфомах поражаются преваскулярные и правые паратрахеальные лимфатические узлы.

При компьютерной томографии обычно выявляется увеличение лимфоузлов переднего средостения, а также паратрахеальных, трахеобронхиальных, аорто-легочного окна, субкаринальных и внутренних маммарных. Передние медиастинальные и паратрахеальные лимфатические узлы вовлекаются почти во всех случаях внутригрудного лимфогранулематоза.

Вовлечение корневых лимфатических узлов происходит не более чем у 24-28% пациентов с медиастинальными аденопатиями. Вовлечение бронхопульмональных лимфоузлов при лимфогранулематозе, в отличие от саркоидоза, носит вторичный характер, ведущим является увеличение медиастинальных групп лимфоузлов. Изолированное поражение корневых лимоузлов встречается редко.

При компьютерной томографии в средостении часто выявляется массив опухоли, который во многих случаях практически ничем не отличается от других злокачественных опухолей. Увеличенные лимфатические узлы при лимфоме Ходжкина выглядят по-разному. В большинстве случаев они представляют собой гомогенные мягкотканые образования. Множественные увеличенные лимфатические узлы могут быть как хорошо определяемыми и дискретными, так и сливающимися между собой вследствие диффузной инфильтрации.

На ранних стадиях развития лимфогранулематоза структура опухолевого массива однородна. Показатель ослабления первично злокачественных лимфом колеблется от +30 до +50 HU. Примерно в 20% случаев в массиве опухоли выявляются кистоподобные участки пониженной плотности, приближающиеся по коэффициенту абсорбции к плотности воды, обусловленные, как полагают, участками некроза, однако они не определяют особенностей клинического течения заболевания.

После контрастного усиления кистозные или некротически измененные лимфатические узлы выявляются в 10-21% случаев. После лучевой терапии часто выявляются очаги кальцинации в зоне облучения. Участки высокой плотности или кальцинаты редко встречаются у нелеченных больных.

При лимфомах наряду с увеличением медиастинальных лимфатических узлов имеется тенденция к вовлечению в процесс вилочковой железы. У всех подобных больных имеет место увеличение лимфатических узлов средостения. Высказывается мнение, что увеличение вилочковой железы после лечения имеет характер реактивной гиперплазии.

Изолированное органное поражение вилочковой железы при злокачественных лимфомах встречается редко, чаще имеет место сочетанное поражение лимфатических узлов и поражение вилочковой железы. Увеличение вилочковой железы при медиастинальной форме лимфогранулематоза наблюдается примерно в 30% случаев. В вилочковой железе чаще всего наблюдается лимфогранулематоз смешанно-клеточного или нодулярно-склеротического типа, лимфобластная или крупноклеточная лимфосаркома.

Для лимфомы Ходжкина характерно унифокальное возникновение заболевания с дальнейшим распространением процесса по смежным лимфатическим узлам. Перескакивание процесса через прилежащие группы лимфатических узлов для болезни Ходжкина нехарактерно. Например, если при поражении лимфатических узлов средостения не выявлено увеличения в прилежащих нижних шейных лимфатических узлах либо лимфатических узлах верхнего этажа брюшной полости, то при этом нет необходимости сканировать более удаленные области, такие как таз. В связи с этим болезнь Ходжкина более предсказуема, чем неходжкинская лимфома. Внутрибрюшная периаортальная лимфаденопатия выявляется у четвертой части нелеченных больных лимфомой Ходжкина, селезенка поражается у трети больных. Поражение печени имеет место не более чем у 10% больных.

Вместе с тем увеличение печени и селезенки при лимфоме не является доказательством специфического поражения этих органов. По данным некоторых авторов, лишь у 30% больных лимфогранулематозом с гепатомегалией на секции было обнаружено лимфомное поражение печени и селезенки. Размер селезенки также непатогномоничен для лимфоидного поражения. В пользу лимфомного поражения чаще всего свидетельствуют солитарные или множественные очаговые поражения селезенки, выявляемые при КТ и МРТ. Тем не менее у больных с медиастинальной формой болезни Ходжкина сканирование верхнего этажа брюшной полости должно быть обязательно проведено.

Неходжкинские лимфомы (лимфосаркома, ретикулосаркома и пр.) встречаются в средостении примерно в 10 раз реже, чем лимфогранулематоз. Тем не менее общая частота поражения средостения при неходжкинской лимфоме достигает 50%. При неходжкинской лимфоме преимущественно поражаются верхние медиастинальные лимфатические узлы (преваскулярные) и паратрахеальные. Другой наиболее типичной локализацией являются бифуркационные узлы. Поражение корневых узлов наблюдается не более чем у 10% больных, примерно с такой же частотой отмечается поражение лимфатических узлов заднего средостения.

Опухолевый процесс при злокачественных лимфомах из лимфатических узлов часто распространяется на легкое. При этом формируется картина, сходная с первичным раком.

Изолированные поражения легких при лимфогранулематозе встречаются очень редко. Различают узловую, бронхо-сосудисто-лимфангитическую и альвеолярно-пневмоническую формы. Среди больных с первично выявленной лимфомой Ходжкина поражение легких неизменно сочетается с медиастинальной лимфаденопатией, причем часто она обнаруживается в далеко зашедшей стадии заболевания. Прямое распространение лимфомы из средостения в легкие или грудную стенку происходит обычно при больших увеличенных лимфатических узлах. Обе лимфомы (ходжкинская и неходжкинская) имеют два главных пути распространения процесса из средостения. Процесс может распространяться из средостения по лимфатическим путям по ходу бронхов. Опухоль может прорастать из переднего и заднего средостения на экстраплевральные мягкие ткани грудной стенки и перикард.

Поражение легких при лимфоме Ходжкина, по данным разных авторов, наблюдается примерно у 10-11% первичных больных. Чаще всего лимфомный процесс в легких выявляется во время рецидивов болезни. По классификации Ann Arbor различают две формы поражения легких: распространение из ворот на одну долю легкого (обозначается буквой Е) и гематогенное распространение в легкие (стадия IV). Изменения в легких у больных лимфомой Ходжкина без медиастинальной и бронхопульмональной лимфаденопатии должны расцениваться как нелимфоматозные.

В отличие от лимфогранулематоза при неходжкинской лимфоме поражение легких может наблюдаться при неувеличенных корневых и медиастинальных лимфатических узлах.

Примерно у 10% больных злокачественными лимфомами наблюдается плевральный выпот. Выпот может быть экссудативным или хилезным. Выпот, вероятнее всего, развивается вследствие затруднения лимфатического или венозного оттока, но его причиной может быть непосредственное распространение опухоли на плевру. Во всяком случае, выпот часто полностью рассасывается после успешного лечения основного заболевания. Хилоторакс более характерен для неходжкинских лимфом.

Выбор рациональной лечебной тактики определяется стадией заболевания. При локальном процессе, соответствующем I и II стадиям, проводится местная лучевая терапия. У больных со II стадией выбор между лучевым лечением, химиотерапией или их сочетанием бывает сложным. При диссеминированном заболевании возможна различная терапевтическая тактика, предпринимаются попытки выбрать наиболее адекватный метод лечения. Больным с III и IV стадией проводится только химиотерапевтическое лечение. Выживаемость больных при лимфоме Ходжкина прямо связана с ранним и адекватным лечением.

После проведенной лучевой и химиотерапии, когда развивается выраженный фиброз органов и тканей средостения, плевры, перикарда и легочной ткани, возрастают трудности в трактовке рентгенологической картины. Особую трудность для оценки эффективности проведенного лечения составляет остаточный массив тканей, возникающий в зоне облучения. Остаточный массив после лечения ходжкинской и неходжкинской лимфом, по данным разных авторов, наблюдается в 20-50% случаев.

Продолжительное наблюдение за больными, подвергавшимися лучевой терапии, показало постепенную заметную или незначительную регрессию остаточной массы. На поздних стадиях у части больных отмечено обызвествление остаточной массы. Полагают, что сцинтиграфия с помощью галлия и позитронная эмиссионная томография позволяют правильно оценить образовавшуюся псевдоопухоль, однако в ряде случаев требуется торакоскопическая биопсия.

Многие авторы в диагностике и прогнозировании течения лимфом придают большое значение магнитно-резонансной томографии. МРТ полезна для оценки медиастинальной лимфомы как до, так и после проведенного лечения. Ряд исследований показал, что интенсивность сигнала времени релаксации Т1 и Т2 при лимфоме такая же, как и при других злокачественных процессах, но она отличается от таковых при непораженных лимфатических узлах. Исследования показали, что интенсивность сигнала у лимфомы ниже, чем у жира, на Т1- и Т2-взвешенных изображениях, но иногда дает высокую интенсивность сигнала на Т2-взвешенных изображениях. По-видимому, сатурация жира позволяет лучше оценить протяженность лимфаденопатии и экстранодальное распространение лимфоидного процесса из средостения экстраплеврально в грудную стенку. Лимфомы дают гетерогенный сигнал на Т2-взвешенных изображениях МРТ.

Средние значения сигнала Т2 МРТ с использованием гадолиния значительно ниже в остаточных массивах тканей после лечения по сравнению таковыми до лечения. Однако высота сигнала снова повышается при рецидивах.

Относительно роли МРТ в оценке степени злокачественности лимфом пока нет единодушия. По мнению одних авторов, высокозлокачественная неходжкинская лимфома имеет неоднородные зоны высокой и низкой интенсивности сигнала, отражающие участки фиброза и некроза. Неходжкинские лимфомы высокой степени злокачественности чаще имеют неоднородную структуру, в то время как лимфомы низкой степени злокачественности почти во всех случаях дают однородный интенсивный сигнал. В то же время другие авторы не нашли различия на МР-изображениях в лимфомах высокой и низкой степени злокачественности. В среднем лимфомы по сравнению с жиром дают более низкий сигнал и несколько повышенный по сравнению с мышцами на Т1-взвешенном изображении, но изоинтенсивным к жиру и гипоинтенсивным по отношению к мышцам в Т2-взвешенном изображении. Неходжкинские лимфомы разной степени злокачественности имеют одинаковые характеристики.

После лечения лимфом всегда отмечается снижение интенсивности сигнала на Т2-взвешенных изображениях. Последующая химиотерапия или лучевая терапия приводит к стабилизации размеров масс от двух до трех месяцев. Увеличение размеров остаточного массива может быть подозрительно на рецидив заболевания. Полагают, что после проведенного лечения устойчивый высокий сигнал или повышение интенсивности сигнала на Т2-взвешенных изображениях может свидетельствовать о рецидиве заболевания.

Серьезную проблему клинической онкологии составляет диагностика рецидивов злокачественных опухолей. Рецидивная внутригрудная лимфома Ходжкина не всегда возникает в первоначальных областях. По мнению некоторых исследователей, только в 5-20% случаев рецидив лимфомы обнаруживается в исходных местах. В связи с этим при динамическом наблюдении больных с лимфомой Ходжкина после проведенного лечения постоянно возникает проблема оценки степени инволюции и рецидивирования конгломератов увеличенных лимфатических узлов средостения. Как было указано выше, остаточные массы определяются у 20-50% пролеченных больных. Большинство этих конгломератов не содержит злокачественные клетки. Тем не менее у больных с остаточными массами возможность рецидива в два раза выше, нежели у больных с отсутствием таковых.

Несмотря на большие возможности современных лучевых методов в диагностике злокачественных лимфом, все же окончательное суждение относительно выбора рационального метода лечения должно основываться на данных морфологического исследования. В связи с этим при подозрении на злокачественную лимфому средостения необходима морфологическая верификация диагноза.

Кафедра лучевой диагностики Института повышения квалификации Федерального

управления МБиЭП при МЗ РФ.

кандидат медицинских наук.

Городская клиническая больница им. С.П.Боткина Москвы.