латеральный край резекции что это

Латеральный край резекции что это

Рак молочной железы (РМЖ) в настоящее время занимает лидирующее место среди заболеваний женского населения планеты, особенно в возрастной группе старше 50 лет. Так, из 10 млн выявляемых в мире онкологических заболеваний РМЖ составляет > 10%, а за последнее десятилетие данная патология превзошла по частоте встречаемости рак шейки матки. Консервативная хирургия по сохранению груди с последующим облучением всей груди является стандартным вариантом лечения рака молочной железы (РМЖ) на ранней стадии на протяжении уже более 25 лет. Со временем частота местных рецидивов (в сроки до 10 лет) неуклонно снижалась и в настоящее время составляет 2 см [8, c. 990].

Также имеются другие факторы, кроме края резекции, которые влияют на частоту рецидивов. В метаанализе, включившем 7174 пациента, получавших органосохранную хирургию и ЛТ, относительный риск (ОР) развития местного рецидива у пациентов с опухолями, экспрессирующими гормональные рецепторы или HER2, составил 0,49 (95%-ный доверительный интервал [ДИ] 0,33–0,73) по сравнению с пациентами с тройным негативным раком (OP=0,33) [9, c. 840]. Влияние биологии опухоли на местный рецидив настолько глубокое, что статистически значимые различия в частоте наблюдаются среди опухолей размером 1 см и менее в зависимости от рецептора эстрогена (РЭ), рецептора прогестерона (РП) и статуса HER2 [10, c. 715]. Даже в подгруппе пациентов с отрицательными лимфоузлами, но с положительными РП и отрицательным HER2 показаны химиотерапия и тамоксифен – Mamounas и соавт. [11, c. 1682].

Другим фактором, существенно влияющим на частоту локального рецидива, является широкое применение адъювантной системной терапии. В одном метаанализе было показано, что тамоксифен в течение 5 лет уменьшил ОР рецидива до 0,47 по сравнению с плацебо (ОР=0,63) [12, c. 2091]. Достижения таргетной терапии также улучшили результаты выживаемости. Например, применение ингибиторов ароматазы или продолжительной гормональной терапии снизило ОР локального рецидива с 0,83 до 0,50 по сравнению с только тамоксифеном [13, c. 22]. Добавление трастузумаба к химиотерапии снижает ОР локального рецидива до 0,47 по сравнению с одной только химиотерапией, что приводит к снижению 3-летней частоты локального рецидива с 7% до 1% (р=0,01) [14, c. 1988]. В крупном анализе (n=86 598) пациентов, участвовавших в 53 рандомизированных исследованиях за период с 1990 по 2011 гг., доля локального рецидива в общем числе уменьшилась с 30% до 15% (p 2 см и клиническая болезнь N2 или N3 были статистически значимыми предикторами локального рецидива после органосохранного лечения РМЖ [30, c. 2303].

Все предостережения, касающиеся отсутствия стандартного подхода к патологической оценке полей при инвазивном раке, применимы к экстенсивным внутрипротоковым карциномам, а данные рандомизированных исследований уровня I о влиянии увеличения ширины полей на локальный рецидив отсутствуют. Существует несколько причин, по которым оптимальная ширина полей для этого типа может отличаться от инвазивного рака. Было продемонстрировано, что экстенсивная внутрипротоковая карцинома развивается в протоках прерывисто, что способствует возникновению остаточной опухоли. Поэтому ретроспективные исследования показали, что отрицательный край резекции ≥ 1 см и ЛТ снижают частоту локального рецидива. Это служило основой решения SSO, ASTRO и ASCO о разработке междисциплинарного, основанного на фактических данных консенсусного руководства для этих типов рака в 2015 г. Это руководство опирается на большой метаанализ, который включал 7 883 пациента в 20 исследованиях и 865 случаев локального рецидива. Медиана наблюдения составила 78,3 месяца, а частота локального рецидива – 8,3% [31, c. 3811]. Из-за неоднородности исследований был проведен как частотный, так и байесовский сетевой анализ, который подтвердил, что отрицательные поля по сравнению с положительными полями уменьшили риск локального рецидива примерно на 50%.

Заключение. Таким образом, рак молочной железы остается актуальной проблемой в онкологии. Несмотря на имеющиеся достижения, результаты еще остаются не вполне удовлетворительными. На результаты лечения влияют многие факторы, такие как биологические особенности опухоли, стадия опухолевого процесса, гормональный статус, возраст, гистологическая структура опухоли, выбор метода лечения и др. В последнее время мастэктомию упорно вытесняют органосохранные операции. Такой консервативный подход с использованием лучевой и гормонотерапии с учетом гормонального статуса позволил достичь хороших результатов в лечении. Однако до сих пор нет единого мнения, каковы должны быть величины ширины размеров края резекции при ранних стадиях рака молочной железы. Обзор литературных данных показал, что, к сожалению, количество повторных иссечений еще наблюдается, несмотря на четкую маркировку операционного поля. Диапазон дискутируемой разными авторами ширины резекции широк и колеблется от 1 мм до 10 мм. Однако метаанализы многочисленных исследований показали, что отрицательным край должен считаться при ширине 2 мм и менее.

Рак прямой кишки

МРТ методика и МРТ стадирование рака прямой кишки

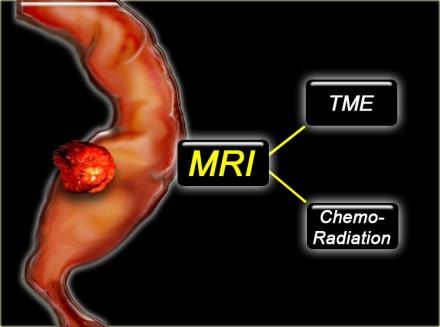

Основным направлением в лечении колоректального рака в настоящее время является иссечение прямой кишки вместе с эмбриологически связанным с ней фасциальным футляром и параректальной клетчаткой содержащей лимфатические узлы, total mesorectal excision (TME). Другим направлением является переход от адъювантной к неоадъювантной химиолучевой терапии. Оба подхода кардинально изменили частоту местных рецидивов и выживаемость пациентов. Полная ремиссия может достигать до 30% у пациентов получающих неоадьювантную химиотерарию. Вопрос состоит в том, является ли пациент с раком прямой кишки кандидатом на TME или же необходима предоперационная химиолучевая терапия с последующей TME. МРТ, как наиболее точный метод для стадирования рака прямой кишки, может ответить на этот вопрос.

Radiology Departement of the Maastricht University Hospital and the Rijnland Hospital in Leiderdorp, the Netherlands

Введение

Ранние методы хирургического лечения рака прямой кишки заключались в резекции опухоли с окружающей параректальной клетчаткой. Однако при использовании данных методик частота местных рецидивов достигала 40%. В 1982 году хирургом Richard John Heald была предложена техника TME. Широкое внедрение данной техники позволило снизить частоту местных рецидивов с 40% до 11% (1,2). Роль МРТ заключается в определении возможности TME операции, а в случае значительной распространенности опухолевого процеса назначения химиолучевой терапии как первого этапа лечения, с последующей TME.

Total mesorectal excision

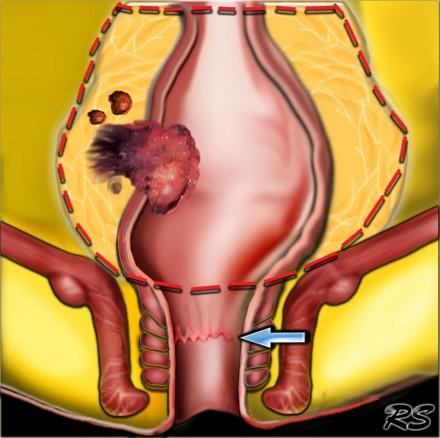

TME техника является методом выбора при лечении колоректального рака при условии налиичия свободного края опухоли. Прямая кишка с опухолью «единым блоком» удаляется вместе с мезоректумом под контролем зрения до уровня анального канала острым путем в бессосудистой зоне. Собственная фасция остается неповрежденной. Сохраняются в целостности расположенные кнаружи пресакральная прослойка жировой ткани, париетальная фасция боковых стеной таза, предстательная железа у мужчин и влагалище у женщин вместе с нервными сплетениями. Это сводит к минимуму вероятность неполного удаления опухоли.

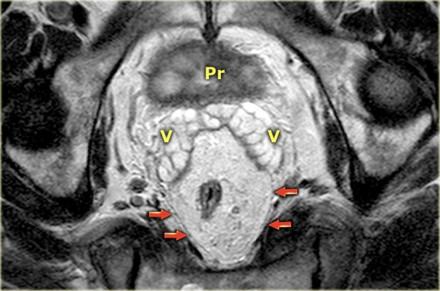

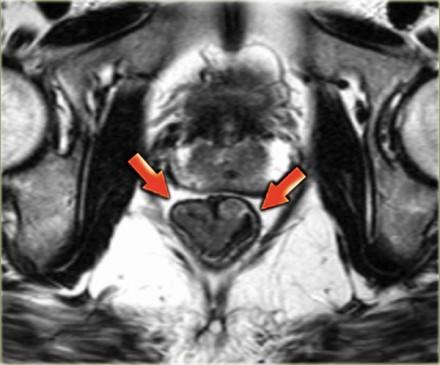

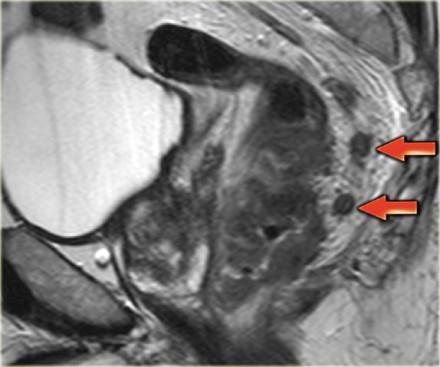

На МР изображениях параректальная клетчатка имеет высокую интенсивность сигнала на Т1 и Т2 взвешенных изображениях. Параректальная клетчатка отграниченна мезоректальной фасцией, которая виднка как тонкая линия с низкой интенсивностью МР сигнала (красные стрелки).

Роль мезоректальной фасции при планировании TME.

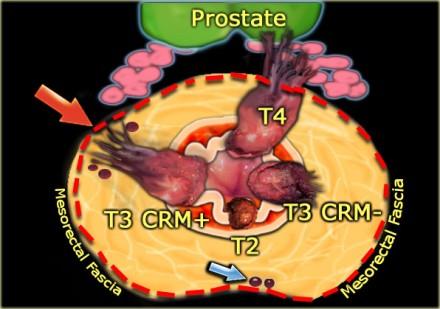

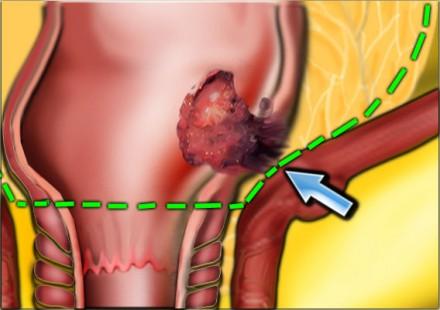

Наименьшая дистанция от края опухоли или лимфатических узлов называется circumferential resection margin (CRM/циркулярный край резеции/ проксимальный, дистальный и латеральный края резекции). Она является одим из главных факторов риска местного рецидива. Вовлеченный латеральный край резекции является отдельным прогностическим фактором общей и безрецидивной выживаемости, расстояние > 2 мм позволяет говорить о том, что мезоректальная фасция интактна, 1-2 мм с возоможной инвазией, и вовлечена в процесс если это расстояние ⩽1 mm.

Сircumferential resection margin / циркулярный край резеции / латеральный край резекции

На иллюстрации слева:

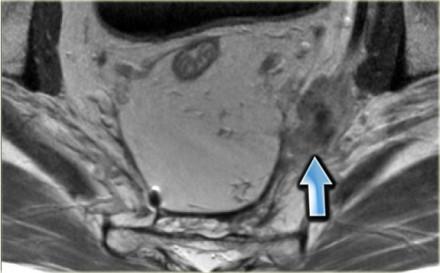

При наличии визуализируемых лимфатических узлов и «отсевов» опухоли в 2 мм от мезоректальной фасции, всегда необходимо отражать это в описании, так как они могут отражать вовлечение латерального края резекции (синяя стрелка).

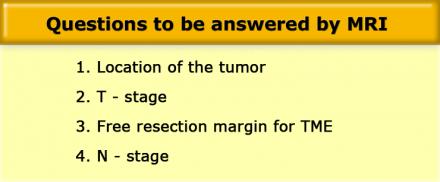

МРТ исследование должно определить следующее:

Локализация опухоли

Прямой кишкой называется сегмент толстой кишки к низу от сигмовидной ободочной кишки и до заднепроходного отверстия. Ректосигмоидный переход условно определяется на 15 см выше анального отверстия. Опухоли с локализацией более 15 см выше анального отверстия рассматриваются и рассматриваться как опухоли сигмовидной кишки. Поскольку на МР изображениях мы не можем обнаружить анального отверстия, лучше измерять это расстояние от аноректального угла. Таким образом опухоли на 15 см выше аноректального угла рассматриваютсякак опухоли сигмовидной кишки.

Рак прямой кишки может быть разделен на:

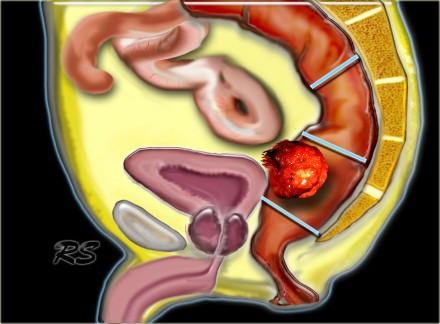

Нижнеампулярный рак прямой кишки

Нижнеампулярный рак прямой кишки имеет более высокую частоту местных рецидивов. Дистальное сужение параректальной клетчатки предрасполагает к тому, что нижнеампулярный рак прямой кишки более легко проникает в окружающие структуры и более трудоемок для получения свободного края резекции хирургом (см рисунок).

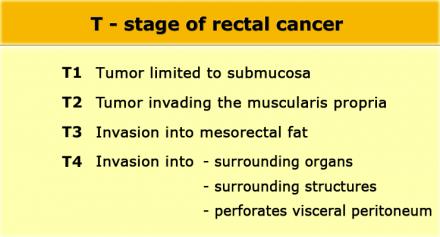

T-стадия и мезоректальная фасция.

Следующим шагом после определения локализации опухоли, необходимо определить Т-стадию. МРТ не может определить отграниченна ли опухоль подслизистым слоем или есть инвазия мышечного слоя, и следовательно, не может разграничить T1 и T2 стадию. Чтобы избежать рисков, тяжелых осложнений, связанных с обширными операциями, для ранних опухолей прямой кишки Т1 применяется трансанальное местное иссечение. Этот метод требует тщательной предоперационной диагностики с участием трансанального УЗИ, как более точного в дифференцировке на T1 и T2 стадиях.

T1 и T2

T1 и T2 опухоли ограничены стенкой кишечника и имеют хороший прогноз в лечении.

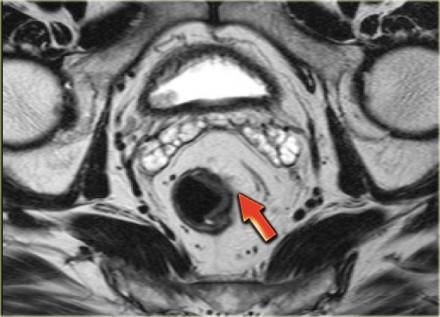

Они могут быть достаточно точно определены на МРТ, так как неизмененная стенка прямой кишки будет иметь вид линии с МР-сигналом низкой интенсивности, что означает что наружный мышечный слой окружает опухоль (3). На изображении, опухоль прямой кишки полностью окружена черной полоской наружной мышечной стенки. Это Т2 опухоль.

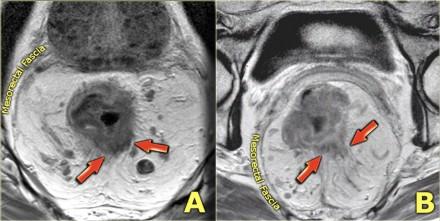

T3 MRF-

Чувствительность МРТ в диагностике инвазии в периректальную клетчатку составляет 82%. Видимая лучистая инфильтрация периректальной клетчатки, может быть ловушкой, так как может быть как результатом опухолевого прорастания, так и местной десмопластической реакции. Что бы избежать неправильной трактовки, опухоли с инфильтрацией периректальной клетчатки рекомендуется стадировать как Т3. Степень экзофитного распространения является прогностическим фактором. На МР изображениях слева предствалены две опухоли со схожей МР картиной. На изображении А была выявленая инвазия периректальной клетчатки. На изображении В опухоль была отграничена стенкой кишечника, Т2 стадия, периректальная инфильтрация клетчатки в данном случае была результатом десмопластической реакции. На выбор лечебной тактики данный признак, при дифференцировке между T2 MRF- и T3 MRF- опухолями, не оказывает значимого влияния. Обе опухоли будут подвергнуты ТМЕ или предоперационному курсу низкодозной лучевой терапии 5х5 Гр с последующим TME

T3 MRF +

Слева опухоль с инвазией параректальной клетчатки и инвазией переднего края резекции (стрелка). Такая опухоль классифицируется как Т3 MRF +. Данный пациент будет проходить курс химиолучевой терапии, при положительном ответе на которую по результатам МРТ контроля будет проведено рестадирование с последующей ТМЕ.

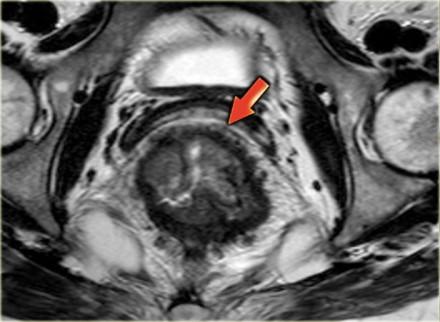

Т4 — опухоль инфильтрирует окружающие органы (влагалище, простату, семенные пузырьки или мочевой пузырь) и ткани. Пациенты с данной стадией требуют длительного курса химиолучевой терапии и обширной операции. Для определяется инвазии в окружающие органы все диагностические методы показывают схожую чувствительность: 70% для ТРУЗИ, 72% для КТ и 74% для МР-томографии. Слева T4-опухоль с инвазией предстательной железы.

N-стадия

Наличие N-стадии является важным фактором риска развития локорегионарного рецидива. К сожалению МРТ, как и большинство других методов визуализации, имеет низкую чувствительность и специфичность для обнаружения метастазов в лимфатических узлах. Пораженными считаются лимфатические узлы с размерам по короткой ось > 5 мм, изменением формы, с лучистыми контурами и нечеткими границами или гетерогенной структурой. Однако не все пораженные лимфатические узлы отвечают этим критериям.

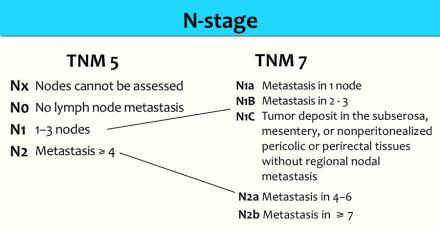

Более часто используется классификация TNM5 для определения N-стадии. N-стадии в TNM7 схожи с TNM5, но N1 и N2-стадии более дифференцированы.

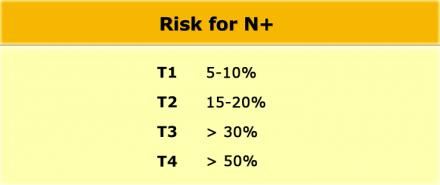

Даже в T1 и T2 стадии опухолевого процесса имеют значительный риск метастатическго поражения лимфоузлов (см. таблицу).

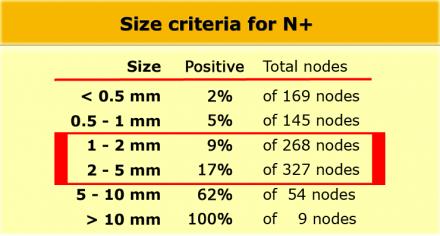

Низкая чувствительной использования для оценки только размеров, может быть объяснена тем фактом, что при колоректальном раке широко распространено наличие злокачественных изменений даже в мелких лимфатических узлах, до 9% в узлах размерами 1-2 mm nodes и до 17% у узлах размерами 2-5 mm (11). Как показано в таблице слева, большинство изменений выявляется в лимфатических узлах размерами 1-5 mm. Чтобы не занижать стадию все визуализируемые лимфатические узлы можно рассматривать как малигнезированные.

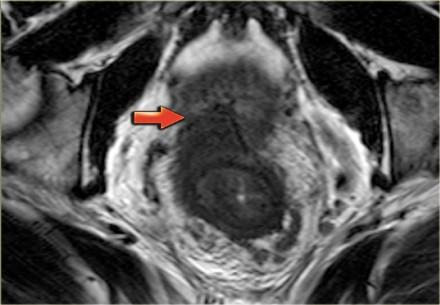

На изображении слева нижнеампулярный рак прямой кишки с множественными лимфатическими узлами в периректальной клетчатке кзади от ампулы. Это имеет огромное влияние на прогноз у пациента, основанное на MRF+ и N+ статусе, по этому пациент будет получать более агрессивное лечение с неоадъювантной химиолучевой терапией.

Важно обращать внимание на лимфатические узлы задней мезоректальной клетчатки (стрелка). Данные мезоректальные лимфатические узлы важны, так как могут быть причиной местных рецидивов. При их обнаружении с помощью МРТ, лучевая терапия и хирургическое планирование будут адаптированы.

Слева пациент после TME с рецидивом в узлах мезоректальной клетчатки (стрелка). Эти мезоректальные лимфатические узлы не были резецированы во время стандартной ТМЕ операции.

Определение малигнезированных мезоректальных лимфатических узлов как минимум влечет за собой более расширенную хирургическую тактику, так как необходимо удалить все опухолевые узлы или увеличение дозы лучевой терапии в зоне риска.

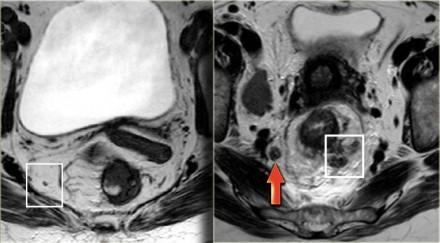

На аксиальных Т2-взвешенных изображениях слева представлены два пациента с раком прямой кишки. Эти примеры иллюстрируют сложности определяется N-статуса. На крайний слева определяется небольшой эктрамезоректальный лимфатический узел.

На изображении справа визуализируются многочисленные крупные мезоректальные лимфатические узлы, а также в правых отделах эктрамезоректальной клетчатки определяется лимфатический узел с нечеткими границами (красная стрелка). Хотя лимфатические узлы этих пациентов имеют разные характеристики по размерам, границам и гетерогенному внешнему виду, все они оказались малигнезированными.

Рак прямой кишки характеризуется метастатическим поражением мелких лимфатических узлов.

МР протокол

Только T2 FSE изображения, нет контрастное усиления.

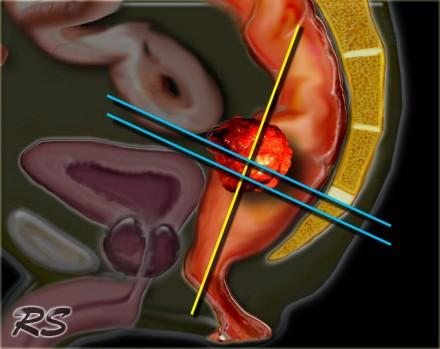

Аксиальные изображения должны быть под правильным углом, перпендикулярно оси опухоли, чтобы избежать усреднения объема.

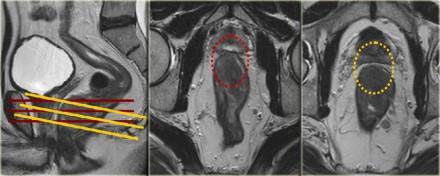

На примере слева первое планирование аксиальных изображений было выполнено под неправильным углом, что создало ложное впечатление о вовлечении мезоректальной фасции (MRF, выделено красным кругом), при правильном изменении угла перпендикулярно оси опухоли видно, что мезоректальная фасция (MRF) не вовлечена в процесс (желтый круг).

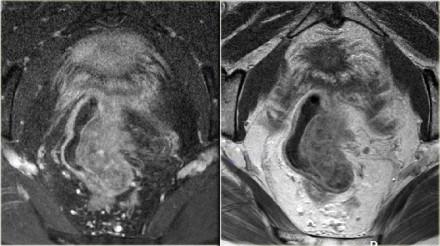

Не используйте программы с подавлением сигнала от жира и ректальное контрастирование

Подавление сигнала жира не улучшает визуализацию границ опухоли. Пациенты не нуждаются в подготовке кишечника. Использование ректального контраста не рекомендуется, потому что растяжение стенок кишечника может привести ложноположительным результатам при отсутствии инвазии в мезоректальную фасцию.

Кроме того, это затрудняет оценку дистальных мезоректальных лимфатических узлов.

Описание исследования

Описание исследования

А. Первичное исследование

Радиологический отчет должен содержать следующие пункты:

Б. Оценка ответа на неоадъювантную химиолучевую терапию

Контрольное исследование выполняется аналогичным образом как и первичное исследование, с добавлением префикса Y.

Например YT3 означает, что пациент с опухолевой инвазией в мезоректальную фасцию получает неоадъювантую терапию.

Лечение

Существуют различные подходы в лечении рака прямой кишки в разных странами и разных учреждениях. Общепринято, что TME является лучшим методом радикального лечения для всех опухолей со свободным краем резекции. В Нидерландах, как и в большинстве европейских стран, большинству пациентов до TME проводится краткий курс лучевой терапии 5×5 Гр. В отдельных учреждениях, при наличии хороших прогностических факторов (верхнеампулярные раки T1N0 и T2N0), предоперационный курс лучевой терапии не проводится. Короткие курсы лучевой терапии непосредственно перед TME не снижают распространенность и поэтому не подходят для местно распространенных опухолей.Все пациенты с Т4-опухолями, опухолями с инвазией края резекции, а так же опухолями с малигнезацией лимфатических узлов вблизи или за пределами края резекции, сначала получают высокодозную химиолучевую терапию. Дальнейшая тактика зависит от ответа на проводимое предоперационное лечение. В случае регрессии опухоли выполняется менее обширная резекция. В случаях уменьшения размеров опухоли и стерилизации узлов (yN0) следующим шагом выполняется TME. При полном исчезновение опухоли и лимфатических узлов может рассматриваться выжидательная тактика. Однако этот подход остается спорным и не является стандартным.

Методика морфологического исследования препарата после радикальной простатэктомии

Набебина Т.И., Дубровский А.Ч., Ролевич А.И., Поляков С.Л.

В последние годы отмечается значительный рост выявления рака предстательной железы (РПЖ) на территории Республики Беларусь. По всей видимости, этот рост отражает наметившуюся тенденцию в странах СНГ к раннему выявлению РПЖ вследствие участившегося определения уровня простат-специфического антигена (ПСА) в крови у бессимптомных пациентов [1]. Увеличение частоты выявления локализованного и местно-распространенного РПЖ привело к увеличению частоты выполнения радикальной простатэктомии (РП) в последние 3-5 лет в ГУ НИИ ОМР (рис. 1).

Одним из самых важных вопросов, стоящих перед патоморфологами и урологами, является грамотное определение прогноза после операции для каждого конкретного больного. Результаты патоморфологического исследования препарата после РП являются наиболее ценной информацией для ответа на этот вопрос. Так, по данным Stamey с соавт. [2] рецидив РПЖ после РП может быть предсказан с высокой степенью точности на основании результатов патоморфологического исследования. В настоящей работе, в основу которой положены последние рекомендации рабочей группы Европейского Общества Уропатологов [3], дается обзор методики морфологического исследования препарата после РП.

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Роль и функция предстательной железы (ПЖ) в организме мужчины, по-видимому, до конца не выяснены. Секрет железы составляет около 20% объема семенной жидкости, в нем содержатся вещества, способствующие подвижности сперматозоидов, но не являющиеся жизненно необходимыми для оплодотворения. ПЖ охватывает проксимальную часть мочеиспускательного канала и имеет форму усеченного конуса, обращенного широкой частью к мочевому пузырю. Выделяют переднюю, заднюю и боковые поверхности, снизу – верхушку и сверху – основание. Проходящая по задней поверхности бороздка делит ПЖ на две доли.

ПЖ состоит из тубуло-альвеолярных желез, сгруппированных в дольки и окружающей железы стромы. Выводные протоки желез соединяются в более крупные, которые открываются в простатическую уретру. ПЖ окружена плотной капсулой, состоящей из коллагена, эластина и большого количества гладкой мускулатуры. ПЖ граничит с прямой кишкой сзади, мочевым пузырем сверху и лонной костью спереди, мышцами тазового дна латерально и произвольным поперечно-полосатым сфинктером снизу. Кзади и латеральнее ПЖ проходят т.н. сосудисто-нервные пучки. В их составе идут тонкие ветви внутренней подвздошной артерии, кровоснабжающие семенные пузырьки и простату. Эти сосуды сопровождают вегетативные нервные волокна (т. н. кавернозные нервы), которые идут от тазового сплетения и иннервируют ПЖ и кавернозные тела полового члена. ПЖ окружена венозным Санториниевым сплетением.

Зональная анатомия ПЖ. ПЖ состоит из пяти зон: центральной, периферической, переходной, периуретральной и передней фибромускулярной стромы (рис. 2). РПЖ развивается с различной частотой в каждой зоне, и эта частота не пропорциональна массе железистой ткани в ней. Центральная и периферическая зоны – наиболее крупные участки ПЖ – вместе составляют около 95% железистой ткани предстательной железы. Центральная зона окружает семявыносящие протоки на их пути от основания ПЖ к семенному бугорку. Центральная зона занимает 15-20% объема железы, однако в ней возникают только 5-10% от всех РПЖ. Периферическая зона – пальпируемая через прямую кишку часть железы. Она окружает центральную зону, включает 70% железистой ткани, и в ней возникает около 70% аденокарцином ПЖ. Переходная зона – парные участки ПЖ, которые располагаются по бокам от простатической уретры на уровне семенного бугорка, занимают оставшиеся 5% железы. Самой частой патологией этой зоны является доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), которая может приводить к значительному увеличению этих зон, иногда превышающему по объему остальные участки ПЖ. В этой зоне РПЖ развиваются реже, чем ДГПЖ, частота его составляет около 20%. Периуретральные железы располагаются между простатической уретрой и проксимальным гладкомышечным сфинктером мочевого пузыря. Фибромускулярная строма занимает переднюю поверхность ПЖ и состоит преимущественно из мышечной ткани. Аденокарциномы в двух последних зонах не развиваются.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ МАКРОПРЕПАРАТА ПОСЛЕ РП

Свежий (нефиксированный) препарат после РП рекомендуется взвешивать и измерять в трех измерениях (длина, ширина и толщина). Оценка веса макропрепарата после РП достаточно важна, особенно в сочетании с комментариями патоморфолога, относящимися к оценке полноты резекции предстательной железы. Из-за того, что ПЖ имеет неправильную форму и симметрична только относительно сагиттальной плоскости, линейные размеры препарата менее точны, воспроизводимы и ценны чем вес препарата [5, 6]. Объем препарата может быть приблизительно определен по формуле, используемой для округлых образований [7]:

Поскольку поверхность ПЖ покрывает фиброзно-мышечная ткань, не образующая отдельной обособленный гистологической границы между железой и экстрапростатической соединительной тканью, оценить радикальность операции может быть весьма сложно как хирургу, так и патоморфологу, что привело к разработке специальной методики оценки краев резекции ПЖ. Для последующего определения состояния краев резекции органа вся поверхность удаленной и нефиксированной ПЖ должна быть окрашена. Если этого не выполнить, то морфолог не сможет определить в микропрепарате является ли обнаружение роста опухоли по краю позитивным хирургическим краем или это артефакт нарезки. Также достоверно судить о наличии опухоли по краю резекции на основании осмотра поверхности макропрепарата также нельзя. Для этого может использоваться черная тушь, поскольку черные края резекции проще распознаются при микроскопическом исследовании. Другим вариантом окраски поверхности железы является применение двух разных цветов для каждой стороны препарата для облегчения последующей ориентации и распознавания правой и левой стороны [8]. Обычно используются зеленый и красный (или синий) цвета. После окраски поверхности препарат погружается в фиксирующий раствор, например раствор Боуэна или уксусную кислоту, после чего тушь фиксируется на поверхности ПЖ и не смывается при проводке [8].

Перед разрезанием ПЖ на фрагменты рекомендуется ее фиксировать в формалине, что обеспечивает получение более тонких срезов. Для снижения времени фиксации и равномерной пенетрации формалина в железу, в препарат инъекционно вводится нейтральный 10% раствор формалина с использованием тонкой внутрикожной иглы. Обоснованием этой методики является то, что при обычном погружении железы в раствор формалина, проникновение его в толщу органа слишком медленное и неравномерное, кроме того, коагулированные формалином белки в ткани периферической зоны ПЖ затрудняют дальнейшую пенетрацию раствора [9].

После фиксации производится нарезка препарата на отдельные части (рис. 3). Сначала из макропрепарата удаляются семенные пузырьки. Семенные пузырьки исследуются после их секции через место вхождения в ПЖ (основание семенного пузырька) [10]. Практически все случаи опухолевой инвазии семенных пузырьков первоначально вовлекают основание семенного пузырька. Опухоль врастает в семенные пузырьки либо прямо через семяизвергающий проток либо вторично вследствие распространения опухоли за пределы ПЖ в перипростатические соединительные ткани и затем в просвет семенного пузырька [10].

После удаления семенных пузырьков двумя поперечными разрезами на расстоянии 4 мм от дистального и проксимального краев ПЖ от препарата отрезаются апикальная и базальная части железы. Эти участки затем нарезаются на части в парасагиттальном направлении перпендикулярно окрашенной поверхности с интервалом 4 мм как показано на рис. 3.

Оставшийся после удаления апикальной и базальной частей ПЖ макропрепарат последовательно нарезается с 4 мм интервалами перпендикулярно длинной (апико-базальной) оси ПЖ. Эти срезы ПЖ рекомендуется обозначать последовательными заглавными буквами алфавита, всегда начиная с наиболее апикального участка и заканчивая базальным. Такие срезы через всю ПЖ после заливки в парафин для микроскопического исследования рекомендуется нарезать таким же образом, т.е. перпендикулярно длинной (апико-базальной) оси на всю толщу ПЖ. Альтернативой такому приготовлению микропрепаратов может быть разделение 4-мм слоев на квадранты, которые нумеруются арабскими цифрами. При таком методе вся предстательная железа доступна для гистологического исследования [11]. Если для окраски поверхности ПЖ используется тушь, то для пометки правой стороны используется надрез скальпелем каждого среза по переднее-латеральной поверхности препарата справа. После такой нарезки препарата фрагменты можно дополнительно фиксировать в формалине в течение 24 ч.

Обоснованием необходимости полной заливки ПЖ в парафин является то, что идентификация локализации и распространения опухоли при макроскопическом исследовании порезанной ПЖ не всегда возможна, особенно при РПЖ, выявленном случайно или в ходе скрининга. Недавно опубликованное исследование Desai с соавт. [12] демонстрирует, что по сравнению с обычной методикой приготовления микропрепарата, полная заливка и частая нарезка макропрепарата после РП увеличивает частоту выявления распространения опухоли за пределы ПЖ, и приводит к повышению безрецидивной выживаемости при каждой стадии РПЖ.

Получившиеся фрагменты ПЖ ступенчато дегидратируются в разведенных спиртах, осветляются в ксилоле, заливаются в парафин, нарезаются на слои толщиной 5 мкм, окрашиваются гематоксилин-эозином, после чего могут исследоваться гистологически (рис. 4). При этом должны использоваться формовочные кассеты и предметные стекла специальных размеров. Предметные и покровные стекла должны быть как минимум 76 мм в длину и 50 мм в ширину [11, 13].

Выбор между получением срезов всего препарата или исследования его квадрантов зависит от предпочтений патоморфолога, на которое влияют удобство и простота исследования больших срезов и технические проблемы получения и хранения препаратов нестандартного размера. Единственным существенным отличием в методике получении препаратов при использовании этих двух подходов является то, что требуется более толстая нарезка целой ПЖ. Кроме того, выполнение ИГХ требует обычно большего количества реагента и может выполняться только вручную [13].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МАКРОПРЕПАРАТА ПОСЛЕ РП В СЛУЧАЕ pT0

Если при исследовании микропрепаратов патоморфолог не находит РПЖ, рекомендуется следующее: если ПЖ не была залита в парафин полностью, то рекомендуется это выполнить; если ПЖ была полностью залита в парафин, для оценки локализации опухоли необходимо пересмотреть микропрепараты после биопсии. Необходимо перерезать участки препарата после РП в этой зоне после переворачивания блока.

Для обнаружения т.н. “минимального остаточного рака”, особенно у больных, получавших до операции неоадъювантную гормональную терапию можно выполнить иммуногистохимическое исследование с антителом против CAM 5,2 [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕПАРАТУ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Полное и четкое заключение патоморфолога по удаленному в ходе РП препарату ПЖ весьма важно для выработки оптимальной тактики лечения больного. Заключение должно содержать клинически значимую информацию, полученную на основании макро- и микроскопического исследований препарата после РП. Основное внимание должно уделяться оценке факторов прогноза, включенных Коллегией Американских Патологов (College of American Pathologists) в категории 1 и 2 (табл. 1) [6]. Эти факторы с доказанной прогностической значимостью и используемые в лечении больного, включают гистологический тип опухоли, степень дифференцировки, объем рака, степень местной распространенности и стадию РПЖ а также состояние краев резекции. Также могут использоваться и другие изученные биологические и клинические факторы, прогностическая значимость которых еще не подтверждена в крупных исследованиях.

Гистологический тип РПЖ. Гистологическая классификация РПЖ представленная в табл. 2 [15]. Более 95% от всего РПЖ имеют типичное строение ацинарной аденокарциномы. В последние годы были описаны несколько новых и необычных гистологических вариантов РПЖ. Эти варианты представляют собой спектр изменений, которые могут происходить в аденокарциноме и должны указываться в морфологическом заключении, если обнаруживаются в препарате. Кроме того, существует ряд опухолей ПЖ, например, переходно-клеточный, плоскоклеточный, базалоидный и аденокистозный раки, биологическое поведение и методы лечения которых существенно отличаются от типичного РПЖ, что делает точную диагностику типа опухоли крайне важной для определения тактики лечения больного.

Степень дифференцировки (степень злокачественности). Наиболее значимым предиктором прогрессирования РПЖ после РП является сумма Глисона, определенная в препарате после РП (табл. 3) [16–19]. Система Глисона является методикой выбора при определении степени злокачественности опухоли, использовать термины “высокодифференцированный”, “умереннодифференцированный” и “низкодифференцированный” для определения степени злокачественности РПЖ не рекомендуется [6]. Сумма Глисона состоит из двух слагаемых: первичного (наиболее распространенного) и вторичного (второй по распространенности) показателей Глисона (Gleason grade). Если в препарате не выявляется вторичный показатель Глисона, то для получения сумы Глисона первичный показатель Глисона удваивается. Первичный и вторичный показатели Глисона должны указываться в скобках после указания суммы Глисона (например: сумма Глисона 7 (3 + 4)). Для группировки суммы Глисона в категории с целью обобщения результатов лечения и т.д., рекомендуется следующая группировка (табл. 4): 2-5, 6, 7, 8-10, или 2-6, 7, 8-10.

Если в препарате после РП идентифицируется две или более отдельных опухоли, можно указывать суммы Глисона каждой опухоли либо должна быть указана сумма Глисона наиболее значительной опухоли. Например, если имеется большая опухоль в переходной зоне ПЖ с суммой Глисона 5 и отдельная меньшая опухоль в периферической зоне с суммой Глисона 7, то должны указываться обе суммы Глисона или по меньшей мере сумма Глисона последней опухоли, а не усредненное значение суммы Глисона.

Из-за большего количества опухоли в препарате после РП, доступной для исследования, (в отличие от биопсийного материала), часто возможна ситуация, когда в опухоли обнаруживается более двух показателей Глисона (Gleason grade), т.е. имеется третичный показатель Глисона. Поскольку оригинальная система Глисона учитывает только первичный и вторичный показатели Глисона, в подходе к оценке степени злокачественности при опухолях с третичным показателем Глисона имеются разногласия, несмотря на то, что наличие третичного показателя Глисона влияет на прогноз. Так, частота прогрессирования РПЖ с суммой Глисона 5-6 и третичным показателем 4 почти такая же, как и при опухолях с суммой Глисона 7. В свою очередь опухоли с суммой Глисона 7 и третичным показателем 5 ведут себя как опухоли с суммой Глисона 8. С другой стороны таких различий не наблюдается при РПЖ с суммой Глисона 8 и третичным показателем 5, по-видимому вследствие небольшого количества больных с такой патологией а также настолько неблагоприятного прогноза при РПЖ с суммой Глисона 8, что присутствие третичного показателя 5 существенно не может его ухудшить [20].

Другим дискутабельным вопросом при определении степени злокачественности является вопрос об определении суммы Глисона в опухолях, состоящих на 95% из одного типа по Глисону, в которых имеется только небольшое количество более низкодифференцированной опухоли. Например, опухоль ПЖ, содержащую > 95% опухолевой ткани с показателем Глисона 3 и