лафет у пушки что это такое фото

Лафет у пушки что это такое фото

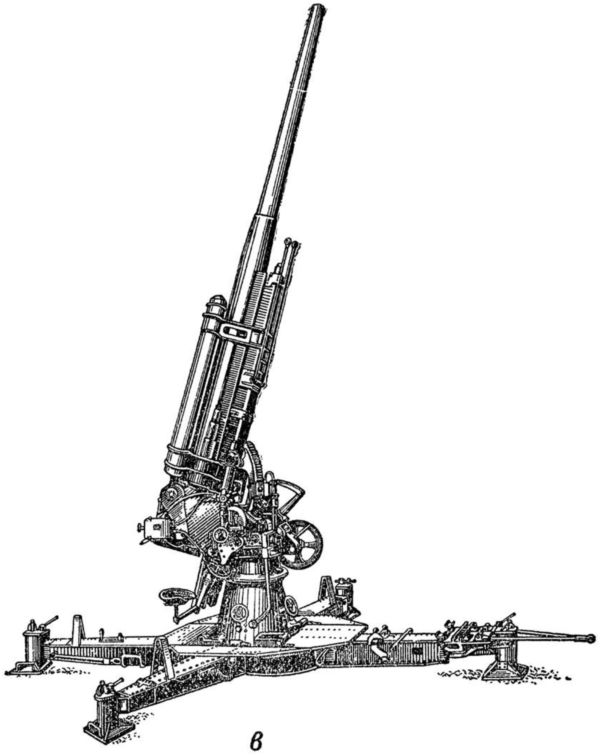

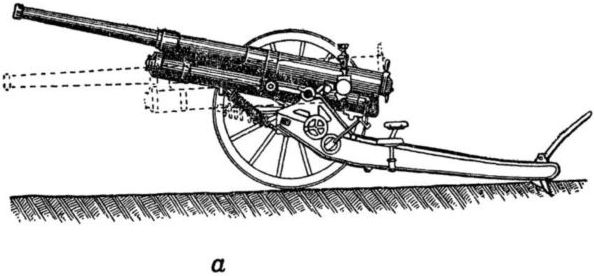

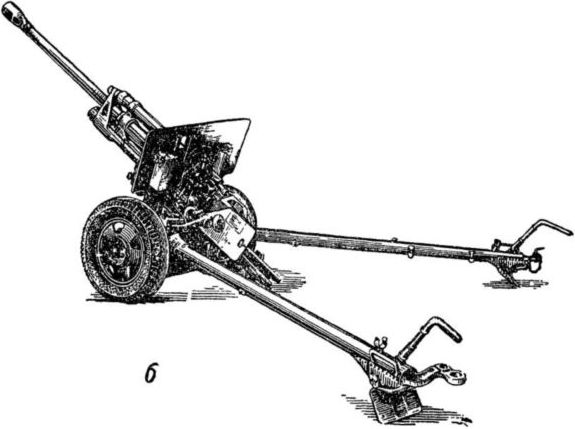

Лафеты старых систем обычно состояли из одного станка. Они назывались лафетами однобрусного типа (рис. 28а).

В этом случае станок принимал на себя всю силу отдачи выстрела. Лобовая часть такого однобрусного станка опиралась на боевую ось, а хоботовая часть при помощи сошника упиралась в грунт.

Рис. 28. Орудия с различными лафетами.

Лафеты современных орудий имеют верхний и нижний станки. Таким устройством наиболее удачно разрешен вопрос о подвижности ствола орудия в горизонтальной плоскости при стрельбе по быстро движущимся целям.

Верхний станок опирается на лобовую коробку нижнего станка.

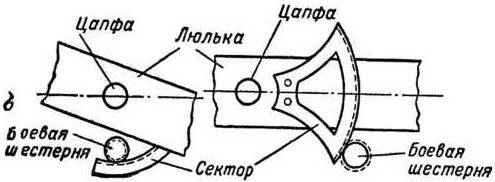

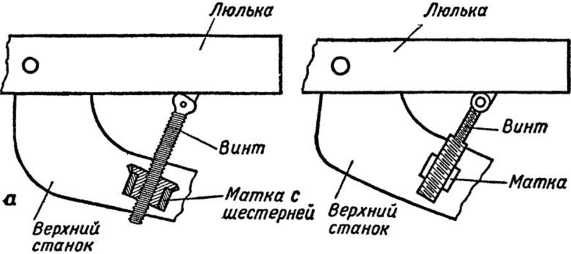

Подъемные механизмы орудий по своей конструкции подразделяются на два типа: винтовой и секторный (рис. 29).

Рис. 29. Подъемные механизмы: а — винтовой; 6 — секторный.

Наиболее простую схему имеет подъемный механизм винтового типа (рис. 29а). Непосредственно к стволу или к люльке шарнирно прикрепляется винт, который может качаться в плоскости качания ствола. На этот винт навинчена матка, закрепленная в станке. Вращательное движение маховика подъемного механизма через ряд промежуточных передач передается матке. В зависимости от направления ее вращения винт будет ввинчиваться или вывинчиваться. В соответствии с этим казенная часть ствола будет опускаться или подниматься. Такой подъемный механизм применялся в старых системах, в современных же орудиях он применяется очень редко.

Поворот ствола в горизонтальной плоскости производится путем вращения всего орудия или части его. В первом случае обычно прибегают к помощи правила или длинных рычагов, подкладываемых под хоботовую часть. Правило представляет собой откидной или съемный рычаг, укрепляемый на хоботовой части орудия. Оно предназначено для поворота легких орудий усилием одного человека. Для поворота тяжелых орудий, когда требуется усилие двух-трех человек, применяются длинные рычаги.

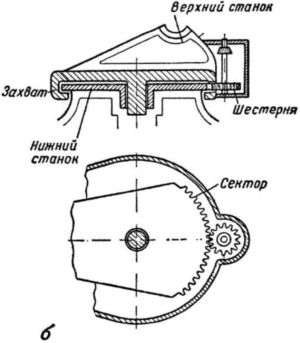

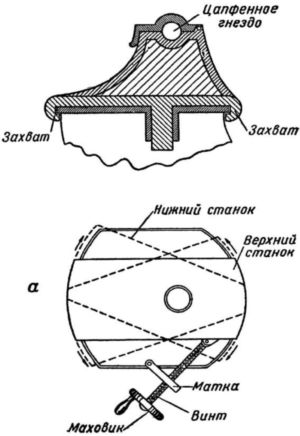

В современных орудиях с раздвижными станинами для наведения орудия в цель производится поворот лишь верхнего станка (рис. 30).

Рис. 30. Поворотные механизмы: а — винтовой; б — секторный.

Поворот верхнего станка производится при помощи поворотного механизма с зубчатой или винтовой передачей. Верхний станок вращается вокруг боевого штыря. Для того, чтобы верхний станок не опрокинулся вместе со стволом при выстреле, имеется целый ряд приспособлений.

В настоящее время в орудиях крупного калибра и в зенитных применяется поворотный механизм с зубчатой передачей. Зубчатый сектор неподвижно укрепляется на нижнем станке. Сцепленная с ним шестерня вращается на одном валу с червячным колесом, которое сцепляется с червяком. Червячная передача с шестерней собраны в одной коробке, укрепленной на верхнем станке. Вращение червяку от маховика передается через коническую передачу. При вращении шестерни ее зубья, обкатываясь по неподвижному сектору, заставляют вращаться верхний станок вместе со стволом вокруг штыря.

В орудиях малого и среднего калибра применяется поворотный механизм с винтовой передачей. В этом случае к верхнему станку шарнирно прикрепляется вал с маткой. На свободном конце пустотелого вала закреплен маховик. В матку ввинчивается винт, один конец которого помещается в пустотелом валу, а другой закрепляется на нижнем станке. Таким образом, вращая маховик, мы тем самым навинчиваем матку на винт или свинчиваем с него. В результате этого расстояние между шарниром вала и вилкой нижнего станка будет изменяться, что вызовет поворот верхнего станка относительно нижнего.

Несмотря на простоту устройства, поворотный механизм этого типа имеет довольно существенный недостаток: усилие на маховике в процессе поворота не постоянно, а это создает большие неудобства при работе для наводчика. Кроме того, угол поворота ствола орудия, снабженного поворотным механизмом винтового типа, не превышает 40 градусов в ту и другую сторону, в то время как поворотный механизм секторного типа, при замене сектора круговым погоном, обеспечивает круговое ведение огня, без изменения положения лафета.

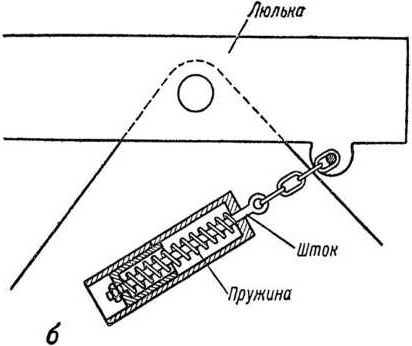

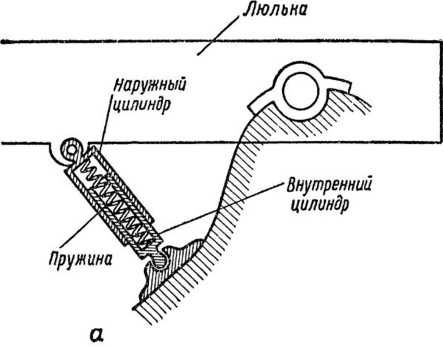

Развитие дальнобойной артиллерии, приведшее к удлинению ствола орудия, и появление быстро движущихся целей, вследствие чего необходимо было увеличить скорость наводки, настойчиво потребовали уменьшить усилие на маховике подъемного механизма. Для облегчения работы на подъемном механизме орудия стали снабжать уравновешивающими механизмами. В современных артиллерийских орудиях широко применяются уравновешивающие механизмы тянущего и толкающего типа (рис. 31).

Рис. 31. Уравновешивающие механизмы: а — толкающий; б — тянущий.

Уравновешивающий механизм толкающего типа (см. рис. 31а) обычно состоит из двух пар цилиндров с пружинами, расположенными впереди цапф. Иногда орудия имеют два цилиндра с одной пружиной, которые располагаются под люлькой, также впереди цапф. Такая конструкция уменьшает диапазон углов возвышения, так как расположение под люлькой ограничивает длину цилиндра.

Пружина, находящаяся между двумя цилиндрами, подпирает переднюю часть люльки и тем самым уменьшает влияние веса дульной части ствола на подъемный механизм. Кроме того, уравновешивающий механизм толкающего типа, действуя на люльку снизу, уменьшает давление цапф на цапфенные гнезда верхнего станка, а значит и трение при наводке. Основным недостатком такого механизма является его уязвимость, кроме того, этот механизм расположен почти вертикально, вследствие чего увеличивается общая высота орудия.

Схема уравновешивающего механизма тянущего типа следующая (см. рис. 316). К станку орудия прикреплена коробка уравновешивающего механизма так, что она может вращаться в вертикальной плоскости. В коробке находится сжатая между дном коробки и шайбой пружина. Конец тяги, соединенной с шайбой, при помощи цепи закреплен на люльке позади цапф. Вследствие такого расположения деталей пружина через шток тянет люльку, создавая тем самым момент, который и уравновешивает перевес качающейся части.

Горизонтальное или почти горизонтальное расположение цилиндров в механизмах тянущего типа представляет большие удобства. Основным же недостатком данных механизмов является большое трение в цапфах при работе подъемным механизмом.

В некоторых новейших орудиях применяются гидропневматические уравновешивающие механизмы. Идея их устройства такая же, как и идея устройства уравновешивающего механизма толкающего типа, но пружина заменена сильно сжатым (до 50 атмосфер) воздухом, заключенным в цилиндре механизма. Чтобы сжатый воздух не просочился наружу и давление не упало, нижняя часть цилиндра уравновешивающего механизма заполняется специальной жидкостью, которая принимает на себя давление воздуха и в силу своей несжимаемости передает его на нижний цилиндр.

Основным достоинством этого уравновешивающего механизма является его компактность. Основным недостатком является то, что его работа в большой степени зависит от изменения температуры окружающего воздуха.

На едином лафете

Конструктор Василий Гаврилович Грабин, создавший десятки выдающихся артиллерийских систем, обращал особое внимание не только на тактико-технические характеристики своих орудий, но и на удобство их эксплуатации и технологичность изготовления. Его «звёздная» дивизионка ЗИС-З была первой в мире пушкой, поставленной на конвейерную сборку. Грабин глубоко вникал во все этапы жизненного цикла своих пушек, начиная с исследовательских работ и заканчивая боевым применением и ремонтом. Разработанный им метод «скоростного проектирования», совмещая работу конструктора и технолога, не только повышал технологичность пушки, но и значительно сужал временные рамки между началом работ, выпуском опытной продукции и запуском серийного производства. Этому также способствовала максимальная унификация деталей орудия и использование уже существующих конструктивных решений.

Вершиной этой грабинской унификации и взаимозаменяемости стала разработка так называемых «дуплексов» и «триплексов». Проще говоря, создание семейства артиллерийских орудий, имеющих один лафет и два, три или более различных по калибру и баллистике стволов. Благодаря сохранившимся отчётам ЦНИИ-58 за 1948 и 1949 гг., можно весьма достоверно описать объём и результаты работ, проводимых грабинцами над подобными комплексами в послевоенный период.

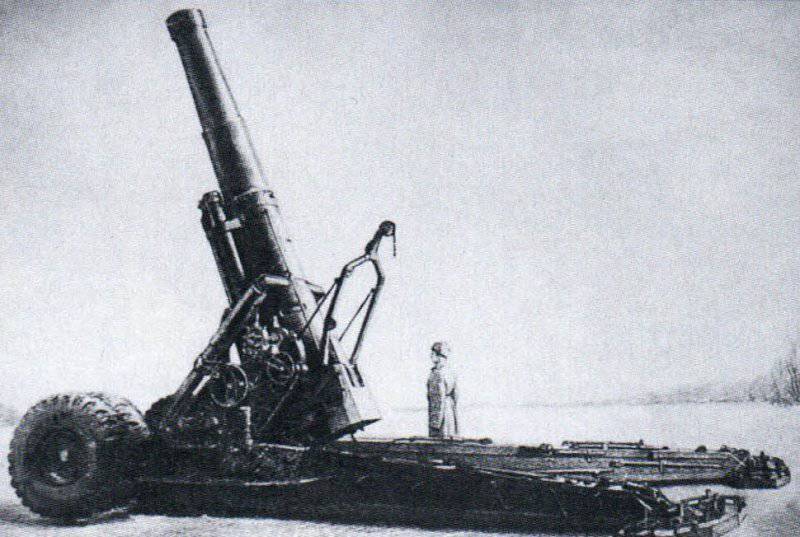

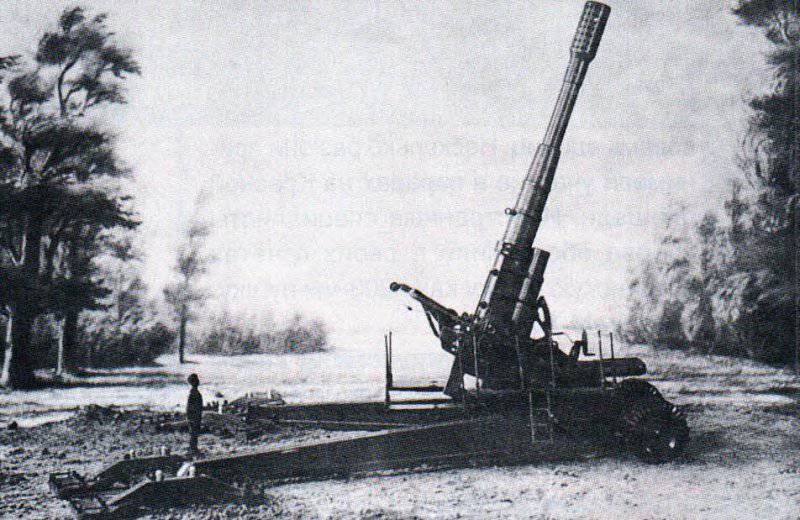

Один из таких комплексов так называемый «триплекс большой мощности», разработка которого началась в 1944 г. Он представляет собой комплекс тяжёлых артиллерийских систем, состоящий из 180-мм пушки С-23,210-мм гаубицы C-23-1,280-мм мортиры C-23-II. В1947 г. в его состав была включена также 203,4-мм пушка-гаубица C-23-IV, однако комплекс продолжали называть «триплексом». Лафет для всех систем был единым — колёсный, полевого типа, с раздвижными станинами. Крутизна нарезов у всех систем предусматривалась одинаковой, тормоз отката—гидравлическим, а накатник — гидропневматическим. На позицию эта артсистема устанавливались тягачом и силами расчёта. Предварительная подготовка позиции требовалась только на слабых грунтах. Возка системы предусматривалась нераздельной.

Триплекс предназначался для выполнения следующих боевых задач:

«Прицел обладает явными преимуществами перед существующими образцами прицелов. В результате сравнительных полигонных испытаний прицелов «7002» с прицелом «МЛ-20» первый показал лучшие результаты:

а) по точности наводки орудия по углу возвышения в 4 раза;

б) по точности наводки орудия по горизонту в 2 раза;

в) уменьшение мёртвых ходов механизмов прицела в 6 раз;

г) полное отсутствие невозвратимой продольной и поперечной качки прицела.

При этом вес нового снаряда составлял 87,5 кг. Очевидно, что и на поприще проектирования новых снарядов Грабин тоже весьма преуспевал. На самом деле это не удивительно, ведь ЦНИИ-58 проводил огромную исследовательскую работу даже в области аэродинамики и имел собственную вертикальную сверхзвуковую аэродинамическую трубу. Однако вернёмся к «триплексу». За 1949 г. на опытные образцы (лафеты № 1 и № 2) систем «триплекс» поставлены разнесённые прицелы с новыми верхними станками и механизмами наведения, введена дополнительная лобовая сошниковая опора для повышения устойчивости при стрельбе со слабого грунта. Улучшена постановка передка, изготовлены и поставлены колёса повышенной проходимости 1300 х 380, а также проведены и другие доработки, улучшающие эксплуатационные качества систем. Из комплекса позднее была исключена не прошедшая испытаний пушка-гаубица. Доработанные системы получили дополнительный индекс «А». Была разработана специальная ствольная повозка.

Также проведены заводские испытания, образцы сданы заказчику. В дальнейшем началось проведение некоторых доработок, в частности связанных с переходом на картузное заряжание — новое требование заказчика. Подобное требование лучше всего описывает историк А.Б. Широкорад, называя его не иначе как: «периодический приступ картузомании в ГАУ». Так сказать, ещё одно течение, временами лоббируемое в высшем руководстве артиллерии. В1953 г. ЦНИИ-58 разработал проекты 210-мм гаубицы С-33 и 280-мм мортиры С-43 картузного заряжания, имеющие общий лафет с 180-мм пушкой С-23.

Но из-за начавшегося хрущёвского развала отечественной артиллерии в 1955 г. была принята на вооружение лишь С-23, причём лишь в количестве уже произведённых восемь единиц. Несколько раз они принимали участие в парадах на Красной площади. Иностранные специалисты сперва обозначили в своих отчётах грабинскую пушку как «203-мм пушку-гаубицу М-1955».

Таблица 1. Тактико-технические характеристики «триплекса большой мощности»

Наименование параметра

Размерность

С-23А

C-23A-I

C-23A-II

C-23A-1V

Углы горизонтального наведения

Вес системы (боевой)

Вес системы (походный)

Время перехода из походного положения в боевое и обратно

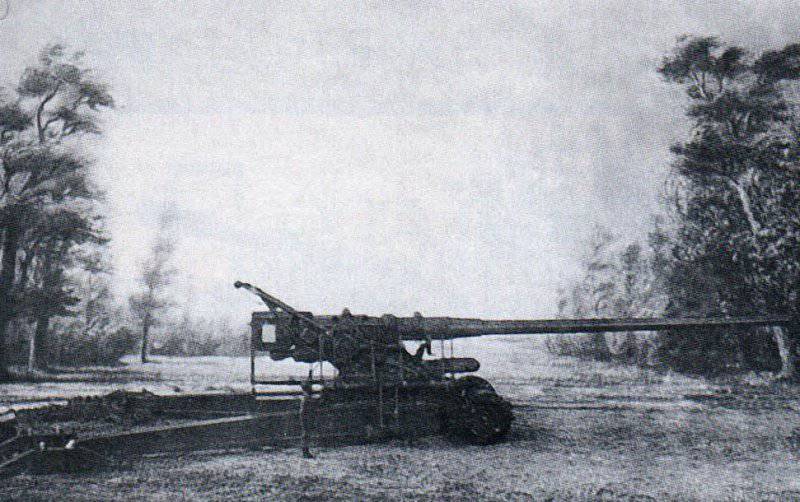

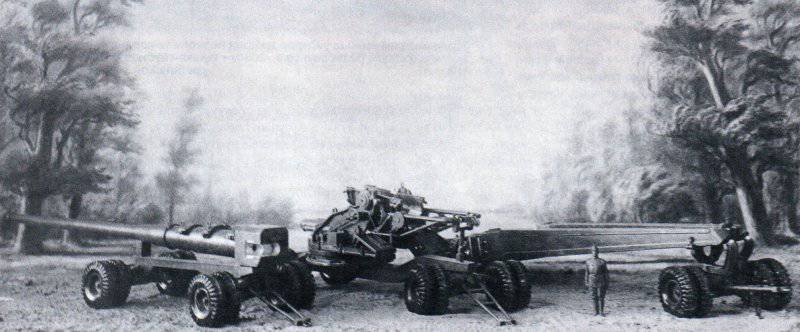

Параллельно с работами, связанными с семейством С-23, Грабин с коллективом вёл разработку нескольких десятков иных систем, в их числе был и так называемый «большой дуплекс», представляющий собой сочетание нескольких систем на едином лафете. «Дуплекс» это комплекс тяжёлых артиллерийских систем, состоящий из 210-мм пушки С-72 и 305-мм гаубицы С-73. В 1948 г. в его состав была включена также 280-мм пушка-гаубица С-90, однако, в отличие от случая с «триплексом большой мощности», для пушки-гаубицы предполагался отдельный лафет, идентичный лафету дуплекса. Отчасти из-за этого факта, а отчасти из желания избежать путаницы с системами триплекса «большой мощности», разрабатываемый комплекс, как и в первом случае, не изменил своего названия и остался в документации «дуплексом». Его характеристики приведены в табл. 2.

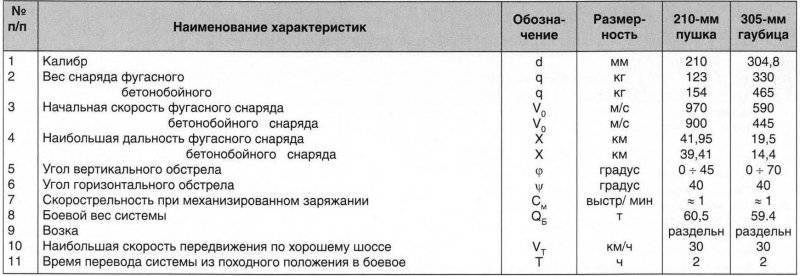

Таблица 2. Тактико-технические характеристики «большого дуплекса»

Лафет для С-72 и С-73 был единым, колёсным, близким к полевому типу, с раздвижными станинами. Крутизна нарезов у всех систем также делалась одинаковой, тормоз отката — гидравлический, а накатник — гидропневматический. Заряжание всех систем картузное, механизированное: подъём выстрела на линию досылки и досылка осуществлялись от электропривода. Питание агрегатов электроэнергией осуществлялось от электростанции, смонтированной на кране перевооружения. Перевооружение системы происходило специальным автомобильным краном грузоподъёмностью 20 т. Транспортировка систем С-72 и С-73 осуществлялась раздельно, каждая система имела свой комплекс специально разработанных повозок.

В задачи дуплекса входила стрельба по глубоким тылам противника и разрушение мощных деревоземляных оборешительных сооружений и железобетонных горизонтальных перекрытий. В 1948 г. был разработан аванпроект, осуществлено эскизное проектирование узлов и агрегатов системы и сформирован технический проект под шифром Г-0914. В течение 1949 г. институтом произведены доработки технического проекта по замечаниям Арткомитета ГАУ, изготовлены рабочие чертежи на системы и повозки. Чертежи были предъявлены заказчику и запущены в производство для изготовления опытных образцов. В течение 1953 и 1954 гг. проводились заводские испытания опытного образца гаубицы С-73 и велись соответствующие доработки. В 1956 и 1957 гг. проводились стрельбы. Исходя из отчёта о них, гаубица показала прекрасные результаты, не вызвав никаких нареканий ни по точности, ни по кучности стрельбы. Однако начальника полигона генерал-майора Бульбу сильно взволновало то, что перевооружение системы происходит с использованием крана. В итоге он написал в отчёте, что качающуюся часть гаубицы необходимо наложить на артсамоход типа объекта 271. Генерал-майор, по сути, поставил крест на всём проекте Грабина. Несмотря на внешнюю громоздкость, орудия «дуплекса», погружённые натри повозки, вместе со специальным краном имели весьма пристойную мобильность. Постановка разработанных систем на самоход указанного

типа вызывало только иллюзию повышения мобильности. Артсамоход объекта 271 был сверхтяжёлой машиной, не способной проходить по обычным мостам или под линиями электропередач, не вписывающейся в улицы небольших городов. Установка, смонтированная на нём, также не могла перевозиться на железнодорожной платформе, что было обязательным условием для перевозки военной техники на большие расстояния. В силу всего этого объект 271 (с 406-мм пушкой СМ-54) так и не был принят на вооружение, хотя несколько раз участвовал в парадах на Красной площади, производя неизгладимое впечатление на иностранных специалистов.

В качестве ещё одного примера «единолафетных» грабинских систем может служить так называемый «малый дуплекс», разработанный параллельно с вышеописанными изделиями. Он представлял собой комплекс артиллерийских систем, состоящий из 130-мм пушки С-69 и 152-мм пушки C-69-I, и предназначался для вооружения корпусной артиллерии. Основными боевыми задачами для него были борьба с артиллерией противника, подавление дальних целей, разрушение прочных бетонных и броневых сооружений, а также борьба с мотомеханизированными боевыми средствами противника. Обе системы имели единый лафет. Различия систем состояли только в свободных трубах, дульных тормозах и веретенах тормозов откатов. Характеристики «малого дуплекса» приведены в табл. 3.

Таблица 3. Тактико-технические характеристики «малого дуплекса»

Лафет у пушки что это такое фото

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Транспортировочный лафет для ствола крепостной пушки Тип 96 у горы Северной, Шумшу

Решил описание лафета для транспортировки ствола пушки Тип 96 вынести в отдельную запись, так как добавилось фотографий. Информация о самом орудии находится здесь: http://exarchmk.livejournal.com/16753.html

Вероятно, позже,если будет информация, напишу о валяющемся там же тягаче, который таскал всё это добро.

Всего для полной сборки орудия на заранее подготовленной площадке требовалось от четырех до пяти часов, начиная с установки лафета и заканчивая подвозом и монтажом ствола орудия.

Монтаж орудийного ствола, начальный этап

Транспортировочный лафет в позиции для монтажа/демонтажа ствола

Ствол орудия на транспортировочном лафете. Хоккайдо, крепость Муроран, октябрь 1945 года

Лафет для транспортировки ствола крепостного орудия Тип 96, фото лета 2015 года

1450 г. Колесные лафеты для пушек

Большая французская кулеврина 17 века. Рядом банник и шуфла

Появлению литых чугунных пушек сопутствовало изобретение орудийных станков-лафетов. К лафету предъявлялось сразу несколько требований. Он не должен был мешать изменению направления и угла возвышения орудий, должен был обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять отдаче и, наконец, должен был облегчать перевозку орудий во время похода. Средневековые мастера претерпели множество неудач, прежде чем нашли конструкцию лафета, удовлетворявшую всем этим условиям. Отдача особенно досаждала первым пушкарям. Самые прочные лафеты разваливались после нескольких выстрелов, так как принимали на себя основную силу удара. Для сохранения их приходилось жертвовать мощностью выстрела и употреблять небольшие заряды. Кроме того нельзя было изготовить сносных приспособлений для наводки – они ослабляли прочность орудия. Швейцарцы во второй половине 15 в. первые придумали установить пушку на колеса и тем сразу решили несколько проблем. Орудие стало более подвижно и маневренно, а после выстрела оно откатывалось без всякого вреда для лафета. Затем усовершенствовался механизма наводки. Пушку посадили на ось лафета и позволили ей свободно вращаться в разные стороны. Для изменения углового возвышения вместо клиньев стали употреблять подъемный винт.

В 16 веке заметно шагнула вперед артиллерийская наука. Мастера стали уделять большое внимание калибру ствола и унификации снарядов. Ядра стали отливать с таким расчетом, чтобы они точно соответствовали ширине ствола. Очень важным в этом отношении были работы итальянского математика Николая Тартальи, который впервые установил способ определения калибров орудий по пропорциональности веса чугунного снаряда к кубу его диаметра. На современный взгляд в этих вычислениях нет ничего особенного, но для того времени они имели огромное значение, так как установили наконец связь между орудием и ядром. Кроме того Тартальи изобрел квадрант и первый попытался вычислить траекторию снаряда. Его с полным основанием называют основателем артиллерийской науки.

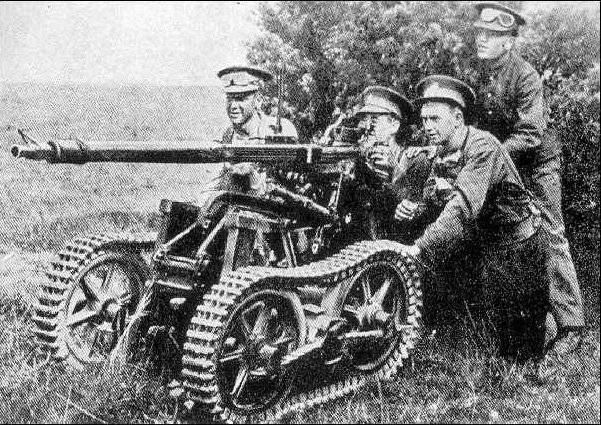

Отечественная самодвижущаяся артиллерия

Первый шаг в новом направлении был сделан в 1923 году на ленинградском заводе «Красный арсеналец». Конструкторы Н. Каратеев и Б. Андрыхевич разработали компактное легкобронированное самоходное шасси для 45-миллиметровой батальонной пушки. Внутри бронекорпуса конструкции под названием «Арсеналец» размещался оппозитный бензиновый двигатель мощностью всего в 12 лошадиных сил, который разгонял шасси весом чуть менее тонны до 5-8 километров в час. Очевидно, что с такими ходовыми качествами «Арсеналец» не мог поспевать за войсками на марше, поэтому гусеничный ход предполагалось использовать только для перемещений непосредственно на поле боя. Еще одной характерной чертой конструкции стало отсутствие какого-либо посадочного места для расчета орудия. Боец-водитель шел следом за «Арсенальцем» и управлял им при помощи двух рычагов. Опытный образец самоходной пушки был собран только в 1928 году и не добился значительных успехов. Конечно, военных заинтересовало самоходное шасси для полевой артиллерии, но конструкция «Арсенальца» не обеспечивала никакой защиты расчету. После испытаний проект был закрыт.

Самоходную пушку «Арсеналец» очень часто относят к классу самоходных артиллерийских установок. Ввиду отсутствия на момент его разработки каких-либо серьезных проектов САУ, такое классифицирование можно признать корректным. В то же время, более поздние САУ отечественного и зарубежного производства представляли собой бронированные шасси с установленными на них орудиями и средствами защиты бойцов. Естественно, все солдаты-артиллеристы уже не должны были идти за своим вооружением пешком. Так что не менее корректно можно причислить «Арсенальца» к другому классу артиллерии, появившемуся и сформировавшемуся на два десятилетия позже – самодвижущимся орудиям (СДО).

В 1946 году на вооружение Советской армии была принята противотанковая пушка Д-44 калибра 85 миллиметров. Это орудие, разработанное в свердловском ОКБ-9, фактически объединило весь опыт создания пушек такого класса. Конструкция пушки оказалась настолько удачной, что Д-44 до сих пор стоит на вооружении в нашей стране. Вскоре после принятия пушки на вооружение уральские инженеры под руководством Ф.Ф. Петрова начали проработку проекта увеличения ее мобильности за счет собственного двигателя. Проект подготовили только к началу 49-го года, когда его одобрили в Министерстве вооружений. Следующие несколько лет ушли на испытания, выявление и устранение недостатков. В ноябре 1954 года самодвижущаяся пушка была принята на вооружение под обозначением СД-44.

В походном положении орудие СД-44 весило порядка двух с половиной тонн. При этом оно могло ездить со скоростью до 25 км/ч, а 58 литров бензина хватало для преодоления 22 километров. Тем не менее, основным способом перемещения орудия по-прежнему оставалась буксировка другой техникой с более серьезными ходовыми качествами. Примечательно, что в состав оборудования СД-44 входила лебедка для самовытаскивания. В походном положении ее трос хранился на противопульном щите, а при необходимости он закреплялся на специальном барабане на оси ведущих колес. Таким образом, привод лебедки осуществлялся при помощи основного двигателя М-72. На переведение пушки из боевого положение в походное и наоборот расчету из пяти человек требовалось не более минуты. С появлением военно-транспортных самолетов Ан-8 и Ан-12 появилась возможность транспортировать пушку СД-44 по воздуху, а также десантировать ее с парашютом.

Тем не менее, собственный двигатель предназначался исключительно для небольших переездов прямо на поле боя. К месту сражения пушку предполагалось буксировать любым подходящим автотранспортом. Кроме того, габариты и масса пушки позволяли при необходимости транспортировать ее подходящими самолетами или вертолетами. Так, СД-57 можно было перевозить, в том числе, и на недавно появившемся вертолете Ми-4. Одними из первых новую пушку получили воздушно-десантные войска. Подразумевалось, что именно самодвижущиеся орудия должны обеспечить десантирующиеся подразделения должной огневой поддержкой. Действительно, СД-57 имела возможность не только посадочного десантирования, но и парашютного. В то же время, определенные нарекания вызывала мощность пушки. В конце 50-х калибр в 57 миллиметров был явно недостаточен для поражения некоторых бронированных целей. Таким образом, СД-57 могла успешно бороться только с легкой бронетехникой противника и полевыми укреплениями.

Главный способ повышения огневой мощи артиллерии – увеличение калибра. Одновременно с СД-57 в ОКБ-9 разрабатывалось еще одно самодвижущееся орудие, на этот раз калибра 85 миллиметров. Основой для проекта СД-66 стала противотанковая пушка Д-48, разработанная в самом конце сороковых. По своей конструкции в целом она была аналогична Д-44, но отличалась рядом технологических и конструктивных нюансов. В частности, Д-48 получила новый дульный тормоз, поглощавший до 68% отдачи. Испытания Д-48 начались еще в 1949 году, однако серьезно затянулись по причине доводки некоторых узлов и агрегатов. Так, например, всего через несколько недель после начала испытаний от конструкторов потребовали разработать новый дульный тормоз, который не посылал бы столько раскаленных газов в сторону орудийного расчета. В итоге принятие на вооружение пушки Д-48 состоялось только в 53-м году.

В 1957 году проект СД-66 был рассмотрен в Главном артиллерийском управлении, где стал объектом критики. Для быстроты переведения орудия в боевое положение требовалось перевозить пушку стволом вперед, что при использованном шасси было невозможно. Также возникли претензии по жесткости конструкции и ее износу в ходе эксплуатации. Тем не менее, ГАУ рекомендовало попытаться исправить выявленные недостатки и собрать макет самодвижущейся пушки. Вскоре после этого проект был закрыт ввиду невозможности исправления всех недочетов. Стоит отметить, что первый неудачный опыт с самоходным четырехколесным шасси для пушки повлиял на дальнейшее развитие этого направления: после СД-66 все отечественные СДО делались по трехколесной схеме, отработанной на СД-44 и СД-57.

Самодвижущиеся орудия являются одной из самых оригинальных идей, когда-либо применявшихся в артиллерии. В то же время, они не получили значительного распространения и этому есть несколько причин. Во-первых, в то время, когда появились первые полноценные проекты СДО, ведущие страны мира уже могли либо стремились обеспечить каждую пушку собственным тягачом. Оборудование для самостоятельного движения выглядело лишь дополнительной мерой. Второй причиной стала относительная сложность производства такого вооружения. Несмотря на кажущуюся простоту – установить двигатель и трансмиссию на лафет – перед конструкторами вставало несколько достаточно сложных задач. Главным фактором, мешавшим сделать все быстро и просто, являлись возникающие при стрельбе толчки и вибрации. Далеко не каждый двигатель справится с такой нагрузкой без повреждений собственной конструкции. Наконец, широкому распространению самодвижущихся орудий помешали взгляды на тактику гипотетической войны. Фактически СДО по-настоящему были нужны только воздушно-десантным войскам, которым требовалась компактная и легкая артиллерия, пригодная для посадочного или парашютного десантирования. Причиной этого была сравнительно низкая грузоподъемность имевшейся авиационной техники. После появления тяжелых военно-транспортных самолетов и вертолетов ВДВ смогли полноценно использовать «общевойсковые» пушки и тягачи для них. Соответственно, острая надобность в самодвижущейся артиллерии отпала.

И все же не стоит костерить СДО за кажущуюся бесполезность. Возможность самостоятельного передвижения по полю боя и за его пределами в определенной ситуации может спасти жизнь солдатам-артиллеристам или обеспечить своевременное отражение атаки. Стоит помнить, что класс самодвижущихся орудий появился по результатам Второй Мировой войны, когда мобильность полевой артиллерии имела высокий приоритет и была способна кардинально повлиять на исход боя или целой операции. В настоящее время ведущие армии мира переходят на новые структуры, подразумевающие создание высокомобильных подразделений. Возможно, в новом облике мировых армий найдется место и для самодвижущихся орудий.