ладушки где были у бабушки что

Потешки, прибаутки и стишки

Коллекция потешек из собрания фольклорного архива Нижегородского ГУ

1.1

Берут руки ребенка в свои и, хлопая

ими в ладоши, произносят:

— Ладушки, вы — ладушки.

— Где были?

— У бабушки.

— А что ели?

— Кашку.

— А что пили?

— Бражку.

— А что на закуску?

— Кислую капустку.

— Попили? Поели?

Кыш, полетели.

На головку сели.

Спрашивая «Попили? Поели?», берут руки ребенка и кладут их ему на голову.

1.2

— Ладушки, ладушки!

— Где были?

— У бабушки.

— Чего ели?

— Кашку.

— Чего пили?

— Бражку.

Кашка масленька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька,

Попили, поели,

Домой полетели,

На голову сели,

Ладушки запели!

С ребенком играют в ладушки, приговаривая эти слова.

1.3

— Ладушки, ладушки!

— Где были?

— У бабушки.

— Чего ели?

— Кашку.

— Чего пили?

— Бражку.

Кашка сладенька,

Бражка хмеленька.

1.4

— Ой, ладушки, ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Чего ели?

— Кашку.

— Чего пили?

— Бражку.

Кашка сладенька,

Бабушка добренька.

1.5

— Ладушки, ладушки!

Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.

Кашка сладенька,

Бражка миленька.

Полетели, полетели и на головку сел!

1.6

— Лады — лады — ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.

— Что на закуску?

— Кислую капустку.

1.7

— Ладушки, ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Чего ели кашку?

— Кашку.

— Чего пили?

— Бражку.

— Чего на закуску?

— Хлеба да капустку.

Попили, поели,

На головку сели.

1.8

Ох, полетели рученьки,

На головку сели,

Полетушки полетели,

— Ладушки, ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

Кашка масленькая,

Бабушка добренькая.

Спи-ко, Таненька,

Спи-ко, крошечка.

2.1

Хлопают ручками ребенка, при последних словах ручки поднимают на головку.

Гули, гули полетели,

На головку сели.

Киш, киш.

2.2

Ой, люли, люли,

Прилетели гули,

Ох, улетели,

На голову сели.

3.

Курочка — потатурочка,

Кукушка — рябушка.

Сели, поели,

За море полетели.

4.

— Гуси, гуси!

— Га-га-га

— Есть хотите?

— Да-да-да!

— Летите домой!

Серый волк под горой!

Быстренько поели

И полетели!

При последних словах машут ручками и ребенка.

6.«Идет коза рогатая».

6.1

Идет коза рогатая,

Идет коза бодатая,

Забодаю, забодаю!

6.2

Идет коза рогатая

За малыми ребятами.

Кто не пьет молока,

Того пыр под бока!

6.3

Складывают пальцы руки в «козу» и, помахивая ею в такт, произносят:

Идет коза рогатая

За малыми ребятами.

Кто кашу не ест?

Молоко не пьет?

Забодает, забодает, забодает!

6.4

Идет коза рогатая,

Идет коза бодатая,

Ножками топ-топ,

Глазками хлоп-хлоп.

Кто каши не ест,

Молока не пьет, —

Забодает, забодает, забодает.

6.5

Играют с маленькими детьми, показывая в конце, как бодается коза.

Идет коза рогатая,

За малыми ребятами,

Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп.

Кто каши не ест,

Кто молока не пьет,

Того забодаю, забодаю!

6.6

Идет коза рогатая

За малыми ребятами.

Ножками топ-топ,

Глазами хлоп-хлоп.

Кто вовремя не спит, не пьет,

Того коза забудет.

7.1

Ритмично ребенка похлопывают по спинке, приговаривая:

— Что в горбочке?

— Денежки.

— Кто наклал?

— Дедушка.

— Чем он клал?

— Ковшиком.

— А каким?

— Золотым.

— А выкладывал каким?

— Посеребряным

7.2

Приговаривают когда качают ребенка:

Что в горбу? — Денежки.

Кто наклал? — Дедушка.

Чем он клал? — Ковшиком.

Каким? — Золотым.

8.

Ребенка теребят за нос и приговаривают:

Чей нос? — Савин.

Где был? — Славил.

Что выславил? — Копейку

Что купил? — Конфетку.

С кем ел? — С козой.

Не ешь с козой, а ешь со мной

Не ешь с козой, а ешь со мной.

9.1

Загибают по очереди пальчики ребенка, приговаривая:

Сорока-белобока

Кашку варила,

Детей манила,

Этому дала,

Тому дала,

А этому не дала.

9.2

Сорока-воровка

Кашу варила,

Деток кормила.

Этому дала,

Этому дала,

А этому не дала.

9.3

Чики-чики,

Сорока

Кашу варила,

Гостей манила,

Ребят кормила:

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

А маленькой Якишке (указывают на мизинец)

Досталась малинка.

Полетели, полетели, полетели (машут руками ребенка),

Шу! На голову сели.

9.4

Взрослый показывает на ладошку ребенка и говорит:

— Сорока- сорока! Где была?

— Далеко!

— Что делала?

— Кашу варила, деток кормила.

Этому дала (показывает на большой палец),

Этому дала (показывает на указательный палец),

Этому дала (показывает на средний палец),

Этому дала (показывает на четвертый палец),

А этому не дала (указывает на мизинец)

Ты дров не носил, ты печку не отпил!

9.5

Сорока-сорока,

Бело-белобока,

Кашку варила,

Гостей манила,

Гости во двор —

Кашку на стол.

Гости со двора —

И кашка со стола.

9.6

Сорочка, сорочка,

Бело-белобочка,

На порог скакала,

Гостей созывала.

Гости, на двор —

Кашка, на стол,

Гости со двора —

Кашка со стола.

9.7

Сорока- сорока,

Бело-белобока,

Кашку варила,

Гостей манила,

Гости не бывали,

Кашку не едали.

9.7

Сорока-ворона

Кашу варила,

Детей кормила,

Этому дала,

Этому дала,

— А ты где был?

Дров не рубил,

Печку не топил,

Кашу не варил,

Позже всех приходил.

9.8

Сорока, сорока,

Белый лобок,

Кашу варила,

Гостей манила.

Гости на двор —

Каша на стол.

Гости со двора —

Каша со стола.

Этому дала,

Этому дала,

А ты больно мал.

Крупу не драл,

По воду не ходил,

Каши не варил,

Дрова не носил,

Не дам тебе кашки

На красненькой ложке,

На середненьком окошке,

Захлопала, захлопала,

И-и полетела.

9.9

— Ворона, ворона,

Куда летала?

— Гостей скликала,

Каши им давала.

Кашка масляная,

Ложка крашеная,

Ложка гнется,

Нос трясется,

Душа радуется.

9.10

Сорока, сорока

Была белобока,

Кашку варила,

Деток кормила:

Этому дала

И тому дала,

И четвертому дала

А пятому не дала:

Толстый, жирный,

За водой не ходил,

Дров не рубил,

Нет тебе кашки!

10.2

По кочкам, по кочкам,

По маленьким лесочкам

В ямку бух!

10.3

Ехали, поехали,

В лес за орехами.

В ямку — бух, а там — петух.

При произнесении последней фразы ребенка опускают между колен.

10.4

Ехали, ехали,

К бабе за орехами,

В ямку — бух!

А там — петух.

10.5

По кочкам, по кочкам,

По маленьким дорожкам,

В ямку — бух,

А там петух.

10.6

Качая ребенка на ноге, приговаривают:

Ехала барыня

По ровненькой дорожке,

По кочкам, по кочкам —

Да бух!

10.7

По кочкам, по кочкам,

По маленьким дорожкам,

В яму бух — раздавили сорок мух!

11.

Ребенка качают на коленях и приговаривают:

Скок-поскок!

Молодой дроздок,

По водичку пошел,

Молодичку нашел.

Молодиченька,

Невеличенька:

Сама с вершок,

Голова с горшок.

Шу-вы! Полетели,

На головушку и сели!

Приговаривают, когда нянчась с маленьким ребенком, подбрасывают его на коленях, и при последних словах опускают между ног.

12.1

Перебирают по очереди пальчики ребенка, приговаривая:

— Мальчик- пальчик,

Где ты был?

-С этим братцем в лес ходил,

С этим братцем щи варил,

С этим братцем кашу ел,

С этим братцем песни пел.

12.2

Мальчик- пальчик,

Где ты был?

-С этим братцем

В лес ходил.

С этим братцем кашу ел.

С этим братцем

Песню пел,

А с этим пальцем что делал?

Взрослый поочередно показывает на все пальцы одной руки, пальчик, который остался, ребенок сам показывает, что с ним делал.

14.

Загибают пальчики ребенка и приговаривают:

Раз, два, три, четыре, пять,

На другой руке опять:

Раз, два, три, четыре, пять.

Ладушки-ладушки: большая подборка стишков-потешек для детей

Любимая детская потешка ладушки — игра стишок для бабушек и малышей. Мы собрали все варианты этой веселой и смешной игры для детей любого возраста. В тексте потешки задаётся вопрос: где были, а малыши хором или по одиночке отвечают — у бабушки. Эта потешка развивает память ребёнка, мелкую моторику, помогает наладить взаимодействие, отвлечь или сконцентрировать внимание на игре.

Читайте малышу потешку онлайн или скопируйте в заметки, чтобы не забыть, какие есть разновидности.

Ладушки-ладушки

Испекли оладушки (движения имитируют изготовление оладушек)

На окно поставили,

Остывать заставили, (машем ручками)

А остынут – поедим (имитируем еду)

И воробушкам дадим (имитируем кормление птичек крошками).

Ши – полетели, на головку сели! (ручки показывают, куда сели птички).

Ладушки, ладушки,

С мылом моем лапушки.

Чистые ладошки,

Вот вам хлеб и ложки.

— Ладушки, ладушки,

— Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

Кашка сладенька,

Бабка добренька,

Дедка не добр

— Поварешкой стук в лоб.

Ладушки, ладушки,

Где были? – У бабушки.

Что ели? – Кашку.

Что пили? – Бражку.

Кашка масленька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька.

Ладушки-ладошки

Хлопали в ладошки

Хлопали в ладошки (хлопаем в ладоши)

Отдохнем немножко (руки на колени).

Берут руки ребенка в свои и, хлопая ими в ладоши, произносят:

— Ладушки, ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.

Кашка вкусненька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька.

Попили-поели,

Домой полетели,

На головку сети,

Ладушки запели!

С последними словами берут руки ребенка и кладут их ему на голову.

— Лады-лады-ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.

— Что на закуску?

— Кислую капустку.

-Ладушки ладушки,

-Где были?

-У бабушки.

-А что ели?

-Булочки.

-А кто булочки испек?

-Ее кошка Мурочка.

-А что еще ели вы?

-Яйца ели. Всмяточку.

-Угощал вас ими кто?

-Петушок Васяточка.

-А что пили?

-Молочко

Топленое да с пеночкой.

-Молоко кто наливал?

-Ее корова Леночка

-А что делали потом?

— Щелкали орешки.

-Кто орешки те привез?

-Белочка. В тележке.

-А что делали потом?

-Спали на перинке.

-А перинку кто взбивал?

-Козочка Аринка.

— Ладушки, ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.

— Что на закуску?

— Хлеба да капустку.

Попили, поели,

На головку сели.

— Лады-лады-ладушки,

Где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.

— Что на закуску?

— Щи да капустку.

— Что на заедку?

— Сладенькую репку.

Шу! Полетели!

На головку сели,

Ладушки запели.

«Ладушки, ладушки. » – тайна детской потешки.

С детства помним песенку про «ладушки», но оказывается, она не так проста и корнями уходит в славянскую обрядность.

Ладушки, ладушки,

Где были? – У бабушки!

Что ели? – Кашку.

Что пили? – Бражку.

Ладушки – это не ладони

Все обычно полагают, что слово «ладушки» связано с действием «хлопать в ладони». Есть такой глагол «ладошить». Но слово «ладонь» в русском языке появилось только в XVIII веке. А эта песенка известна многим славянским народам, в языках которых не было слова «ладонь».

На Руси ладонь называли «долонь», в белорусском языке «далонь», в украинском «долоня». Скорее всего, эта песенка появилась ещё в языческой Руси, поэтому она известна многим славянским народам.

О слове «ладушка»

Л. В. Успенский интерпретирует первую строчку песенки так: «Милые мои детушки, где вы были?» (Успенский Л. Очерки о языке, 1956). В славянских языках был корень «лад», который связан с нежностью и радостью. «Ладушкой» молодой муж ласково мог называть свою жену или деток.

Кстати, это не единственная народная песня, где встречается слово «ладушки».

Диди, ла-ди, диди, ладушки! Терещенко А.В. Быт русского народа. Ч. IV и V. М., 1999.

Ой ладушки, ладу! Народное творчество Южного Урала. Вып. 1. Челябинск, 1948.

Ой ладо, ой ладушки-ладо. А. К. Толстой в произведении «Змей Тугарин: Былина» (1867 г.)

Но всё не так просто.

Таинственный языческий обряд

Слово «ладушки» связано, скорее всего, с богиней плодородия Ладой, а значит, эта песня относится к обрядовым.

Кашка масленька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька.

Попили, поели Шу-у-у!

Полетели!

На головку сели!

Ладушки запели!

Что за некие «шу», которые полетели и на головку сели? Конечно, речь идёт о птицах, такими словами приветствовали приход весны. В славянской мифологии птицы на зиму улетали в Ирий, это место похоже на рай, в нём как раз и зимуют птицы вместе с душами мёртвых. По поверьям, первой улетает туда на зимовку кукушка (хранительница ключей), по другой версии, жаворонок, последним — аист.

Птицы уносят с собой тепло, а возвращаясь, открывают райские врата и выпускают на землю весну. Славяне жили от весны и до весны, так как вся жизнь в древности зависела от урожая. С прилётом птиц начинались весенние дожди, которые дарил людям Перун, и земля становилась плодородной.

В честь прилета птиц устраивали народные гулянья: пекли фигурки из теста, выносили их на улицу и пели заклички. Закличи – это обрядные песни, слово образовано от глагола «закликать».

Возможно, в «ладушках» как раз боготворили Ладу, встречали птиц и ели священную кашу в честь обновления мира.

Немного жуткая версия о кашке с бражкой

Какая бражка в детской потешке? Этнографы предполагают, что кашка и бражка в этой присказке – поминальная еда, которую относили умершим родственникам. Сейчас это еда, которая подается на поминках (коливо). По этой версии, «шу, полетели, на головку сели» – это души умерших родственников.

Зачем тогда раньше играли с ребенком в «ладушки», если здесь явный ритуальный подтекст? Этой песенкой будто подготавливали маленьких детей к почитанию предков.

Итак, «ладушки» – это детская песенка-обряд в честь прихода весны, приветствие богини Лады.

Лади, Ладо, Ладушки.

Традиционно считается, что «ладушки» – это искаженное «ладошки». Собственно, простенькая игра, сопровождающая потешку, вроде бы действительно задействует ладони, так что всё логично. Однако слово «ладонь» в русском языке сравнительно молодое, раньше оно произносилось иначе – «долонь» (сравните с известным старорусским «Длань»).

В украинском и белорусском и сейчас звучит схоже. Сама же песня существует намного дольше и во всех вариантах в ней говорится именно о «ладушках».

Получается, что «ладони» тут ни при чём.

Само слово «ладушки» содержит в себе славянский суффикс –ушк-, придающий словам уменьшительно- ласкательную окраску. Скажем: «дед» – «дедУШКа», «баба» – «бабУШКа», «дети» – «детУШКи». Вот и «ладУШКи» – это что-то уменьшительно-ласкательное от «лад (лада)».

Найти его мы сможем в русском фольклоре и даже летописях. В них словом «лада» или «ладо» называют жену или мужа, а иногда невесту или жениха. Само же слово из праславянского язычества. Именно тогда существовала (и весьма почиталась) богиня с красивым именем Лада. Отвечала она за любовь и семейное благополучие, так что сохранилось её имя и в подзабытом названии свадебного обряда – «ладины», и в привычном обозначении семейного счастья – «лад».

Лади, Ладо, Ладушки,

Гдѣ были? — у Бабушки.

Что ѣли? — Кашку.

Что пили? — Бражку.

— Макаров, Михаил Николаевич, Русские предания, изд. 1838г.

Фольклорист Михаил Макаров (1785\-1847) в слове «Ладо» признавал обращение к славянскому северному богу Ладу (Ладо). Александр Афанасьев (1826—1871) уточнял: бог Лад (или Ладо) являлся мужским олицетворением богини Лады.

Наиболее распространенный вариант этой потешки:

— Ладушки, ладушки!

— Где были?

— У бабушки.

— Чего ели?

— Кашку.

— Чего пили?

— Бражку.

Кашка масленна,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька,

Мы попили, мы поели,

Домой полетели,

На головку сели,

Ладушки запели!

В объяснении смысла этой казалось бы простой детской потешки можно выделить два смысловых ряда.

Первый смысловой ряд

Играя с ребенком в «ладушки», мать как бы приобщала его к Роду и обычаям почитания предков, в которых маленький человечек обязательно примет участие, когда немного подрастет.

В этом плане интересно, как этот смысловой ряд озвучивается устами служителя христианского культа:

Второй смысловой ряд

Из некоторых источников можно понять, что Ладу включали в тройку «женских» богинь – рожанец (рожаниц). Несмотря на столь скромное вроде бы название, рожаницы – вовсе не мелкие божества; отвечали они ни много ни мало – за всю Вселенную! И Лада не просто устраивала семьи – через любовь мужчины и женщины она сотворяла и поддерживала мировую гармонию.

В языческом мировосприятии Лада-богиня отражалась и повторялась во всех влюбленных мужчинах и женщинах. И они становились её подобиями – ладами. Так их и называли. Встречалось слово «лада» и в значении «ребёнок», «дитя», но было это гораздо реже.

Так что наши «ладушки» – это влюбленная пара, жених и невеста.

Какую бабушку навещают будущие супруги?

Судя по всему, имеется в виду не родная бабушка – мать одного из родителей нашей пары, – а «бабушка общая», «прародительница». Наши предки жили большой семьей – родом, в котором не просто мама-папа-дети, а ещё и тети-дяди, единокровные и двоюродные… до седьмого колена! Где-то в глубине времен в эту семью входили и самые первые родовичи – прародители. Естественно, они уже давно пребывали в ином мире, но здесь, на земле, у них были заместители – те, кто их представлял. И, как правило, это была женщина, причем в возрасте и многодетная.

Почему женщина? Потому что кому как не женщине, вынашивающей и приводящий в мир новых детей, хранить родовую память.

Почему в возрасте? Потому что прожитые годы приносили мудрость и опыт.

Почему многодетная? Потому что сама родив много детей, женщина несла в себе силу плодородия, которой могла поделиться и с другими.

Такая женщина поистине становилась «общей бабушкой» – всем старшей и почитаемой родственницей. Часто она выполняла роль главной жрицы рода. И не менее часто – повитухи.

Ничего удивительного: рожающая женщина «открывала» дверь между миром живых и миром душ; роды были событием отчасти сакральным. И кому ещё помогать в таком деле как не мудрой (самой не раз рожавшей), наделенной знанием и опытом прожитых лет женщине! Это же почти обряд, а она в нём – жрица, помощница и проводница.

«Прикасавшаяся» к иному миру, повитуха помогала рожать детей и сама несла в себе запас священных сил. Следовательно, могла ими поделиться – одарить ладу-невесту детьми.

Что делают в гостях у бабушки? Едят кашку и пьют бражку.

Каша – в древности не просто еда, это целая алхимия.

Во-первых, её варят из зерен. Зерно ложится в землю («умирает»), но даёт росток, который затем развивается в большое взрослое растение – а на нём вырастают колосья, в которых зерён множество. Так что зерно – мощный символ, с множеством смыслов. Здесь и торжество жизни, и возрождение, и идея цикличности, и преумножение-плодородие.

Во-вторых, для получения каши зерно нужно, как минимум сварить, т.е. обеспечить союз воды и огня – тоже сильных и многоплановых стихий. Ко всему прочему, огонь – сам по себе бог, один из самых почитаемых – младший брат Солнца, к тому же проживавший не где-то в небесах, а на земле, рядом с людьми – в каждом очаге.

В-третьих, в кашу часто добавляли ягоды (в символике – «дикий» эквивалент зерна) и мёд, рассматривавшийся как «сконцентрированное солнце», «пища богов».

Бражка – тоже не просто напиток.

Практически во всех религиях (особенно в тех, которые относят к языческим) имеется священный напиток, дарующий исцеление, продление жизни, вдохновение и приравнивавший человека к богам.

В совокупности каша и брага несли в себе весьма мощный посыл: приобщение к божественности, обеспечение плодородия, накопление жизненной силы и обещание возрождения…

Поэтому неудивительно, что будущие супруги, навещая главную жрицу рода, вкушают священную пищу. Это позволяет им на время встать рядом с богами и получить часть их силы, нужной для обеспечения рождения здоровых и крепких детей.

На этом фоне последние слова песенки кажутся бессмысленными и даже чужеродными. Но это не так.

Славяне полагали: осенью птицы переселяются в ирий, небесную обитель богов. Когда приходит время, они отпирают райские врата и выпускают Весну – наступает новый год и жизнь возрождается.

Птицы приносят тепло, поэтому люди весной проводили специальный обряд – заклички. В это время пекли фигурки птиц из теста, выносили их на улицу – показывали солнцу, поднимая повыше (на шестки или просто на голову). А заодно и пели призывные слова – закликали. Настоящие птицы увидят свои подобия, подумают, что часть сородичей уже прилетела, и поспешат к ним – наступит весна.

Заклички – часть обрядов календарного цикла, относящихся к весне. Но к весне относились и обряды свадебные. Точнее весной люди искали пару, ухаживали, сговариваясь о будущей свадьбе и «играли любовные игры». Ну да, именно то самое: и эти действия не были развратом; люди делились с землей силой плодородия и сами брали от неё.

Ритуалы вполне могли объединяться в один обряд, призывающий весну, тепло, жизнь. Его участниками вполне логично становились те, кто мог принять силу жизни и отдать сторицей – молодые девушки и парни. Они воплощали Ладу, звали птиц и вкушали священную кашу с главной жрицей рода и тем самым способствовали возрождению и обновлению мира.

Материалы по теме

А вот ещё:

Чудеса вологодского деревянного зодчества

Резного палисада в Вологде почти не осталось, а вот деревянным кружевом полюбоваться можно – за этим часто и приезжают в город, когда-то принимавший древнерусских князей, а потом царей и императоров. Домики из прошлого, предмет гордости историков и источник вдохновения для художников, кажутся такой же неотъемлемой частью Вологды, как для Москвы – Кремлевские стены.

Вот только от ветхости и гибели не спасает даже статус памятника федерального значения.

Где в Вологде искать памятники деревянного зодчества

Дом Шахова на улице Воровского был построен в центральной части города – в пяти минутах от набережной реки Вологды и в десяти минутах ходьбы до кремля. Заказал этот особняк купец Иллиодор Шахов в 1892 году, а сын его, Василий, позже надстроил второй этаж. Поскольку строили для себя, не для сдачи внаем – украшали дом как велели традиции и как подсказывало чутье лучших мастеров. Двухэтажное здание с мезонином стало частью архитектурного наследия Вологды, было признано памятником архитектуры XIX века федерального значения.

Дом Шахова в 90-х гг. прошлого века. Источник: pastvu.com

В начале прошлого века лишь каждый двадцатый из вологодских домов был каменным, остальные – деревянными. В настоящее время в городе остается меньше двух сотен старых домов, которые признаны памятниками вологодского зодчества. Необязательно быть специалистом по русской истории, чтобы оценить резьбу, украшения фасадов, орнаменты наличников и карнизов, балкончики и лоджии. Чтобы увидеть самые красивые и атмосферные из деревянных домиков старинной Вологды, придется пройтись – они находятся в разных частях города.

Дом Засецких. Источник: liveinternet.ru

На улице Ленинградской от дома Засецких до самой реки Вологды можно любоваться образцами старинной архитектуры. Некоторые из памятников служат сейчас местом размещения городских административных и образовательных учреждений, музеев. В здании, где сейчас находится детская библиотека, в особняке Соковикова, жил когда-то поэт Константин Батюшков (уже будучи больным). А дом Волкова, на той же Ленинградской, носит имя городского головы, занимавшего должность в конце XIX – начале XX века, благодаря ему в городе появились водопровод, электричество, телефон, нумерация домов.

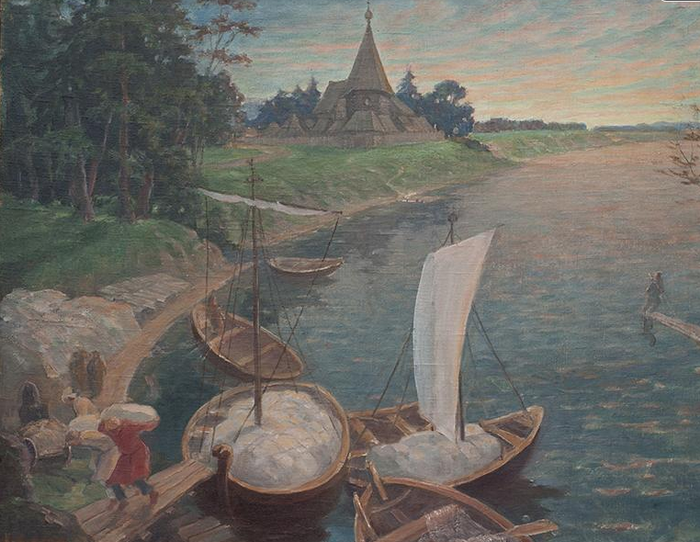

Старая Вологда (картина). Источник: vologdamuseum.ru

Император Петр I посещал город пять раз, останавливался в сохранившемся до сих пор домике Петра. Ему же Вологда в некотором роде обязана развитием деревянного зодчества: по распоряжению правителя, с 1714 по 1722 годы каменное строительство было запрещено везде, кроме Петербурга. Из камня в то время в Вологде были разве что церкви, да еще – палаты Архиерейского двора, которые были частью древнего кремля.

Как строили и украшали вологодские дома

Насчет старейшего в Вологде деревянного дома краеведы спорят: не то это особняк на улице Бурмагиных, 38, не то дом Засецких – оба дома относятся к XVIII веку. Совсем старую Вологду увидеть невозможно – город по Генплану 1781 года был перестроен. Кривые, узкие и грязные улочки остались в прошлом, улицы Вологды стали широкими и прямыми. Во многих домах тогда сохранялись очаги, то есть избы были «черными». Печное строительство активно развивалось с середины XIX века. Камень по-прежнему использовался мало – уже не из-за запретов, а просто из-за своей высокой стоимости.

Узоры на старых деревянных домах Вологды

Дом вологодского типа – это двухэтажный особняк с угловой лоджией над крыльцом. Вход в дом делали с улицы; значительно выносили карнизы, чтобы защитить конструкции от дождя и снега, падающих с крыши. Во всех вологодских домах раньше делали дворы. А вот знаменитый палисад для Вологды не был типичен, хотя эти ограждения для участка между домом и дорогой встречались. Позже почти все они были утрачены при расширении улиц, но в Вологде остался памятник резному палисаду – на пересечении улиц Мальцева и Благовещенской.

Памятник резному палисаду на углу улицы Благовещенская. Источник: commons.wikimedia.org

Строили одноэтажные дома с антресолью или мезонином, двухэтажные с мезонином, центральным балконом или с боковой лоджией. Обязательно украшали дома резьбой, обычно пропильной, то есть сквозной, в которой отсутствует фон. Особенно нарядными получались фасады и калитки, боковые стены дома выглядели более сдержанно, а дворовые постройки обычно не украшали. XIX века подарил деревянному зодчеству стиль модерн, который успешно применялся мастерами для придания законченности особнякам.

Орнамент был важной деталью вологодского дома, особенно если речь шла о дворянских или купеческих особняках.

В этих старых домах привлекает гармоничность, отсутствие признаков украшательства – многие дома производят по-настоящему сильное впечатление, резьба надолго приковывает внимание, завораживает. Мастера прошлого «знали меру», не грешили избыточным узором, зато и не маскировали никогда дерево штукатуркой, как было принято в других городах, в том числе в Москве: там порой не сразу можно было понять, каменный дом или деревянный. В Вологде так не делали.

Когда деревянное кружево не спасает от уничтожения

Как вообще появилась традиция украшать дома резьбой? Считалось когда-то, что эти узоры привлекают в дом светлые силы и защищают от зла. Поэтому в деревянном узоре встречались «правильные», добрые символы – вроде солнца, растительных орнаментов. По этой же причине украшали именно калитки, двери, окна – ведь через них можно было проникнуть в дом. Наличники были важны и с практической точки зрения – они прикрывали щели между стеной и оконной коробкой.

Дом Ситникова. Источник: liveinternet.ru

Отличительные особенности русских домов диктовали местность и климат, типичным вологодским домом стал одноэтажный сруб на высоком подклете, с крутой крышей. Дом окружали хозяйственные постройки – сараи, конюшня. Дворянские дома украшал портик на фасаде с четырьмя, шестью или восемью колоннами, купеческие строились с мезонином.

Особняк на протяжении двадцати пяти лет был домом семье Шахова, сын купца, иконописец, украсил фасады резьбой. После революции дом стал коммуналкой, а в девяностые годы прошлого века получил смешанный статус – наполовину государственная, наполовину частная собственность. Жить в нем, однако, было затруднительно – на протяжении века дом капитально не ремонтировался, больше того – остро вставал вопрос о сохранении одного из самых эффектных деревянных зданий старой Вологды.

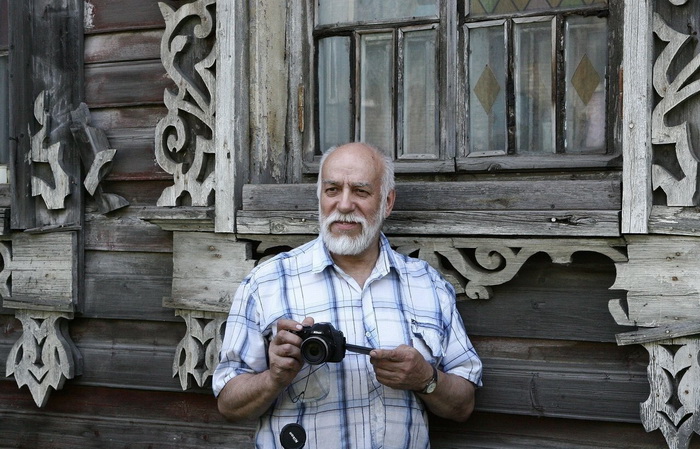

Леонид Стариков, чьими усилиями дом был сохранен до недавнего времени. Источник: severreal.org

На средства энтузиастов в 2013 году были выполнены работы по консервации здания, что уберегло его от обрушения на восемь лет. Реставрации, несмотря на острую необходимость, не случилось – памятник федерального значения без санкции государства ремонтировать было нельзя, а такой санкции получено не было. В октябре 2021 года, пережив своего главного хранителя, фотографа и краеведа Леонида Старикова, умершего двумя годами ранее, дом Шахова сгорел при пожаре.