кровоток коллатеральный что это значит

Кровоток коллатеральный что это значит

Клиническая и топографическая анатомия изучают и такой важный вопрос, как коллатеральное кровообращение. Коллатеральное (окольное) кровообращение существует в физиологических условиях при временных затруднениях кровотока по магистральной артерии (например, при сдавлении сосудов в местах движения, чаще всего в области суставов). В физиологических условиях коллатеральное кровообращение осуществляется по уже существующим сосудам, идущим параллельно основным. Эти сосуды называются коллатералями (например, a. collateralis ulnaris superior и др.), отсюда название кровотока — «коллатеральное кровообращение».

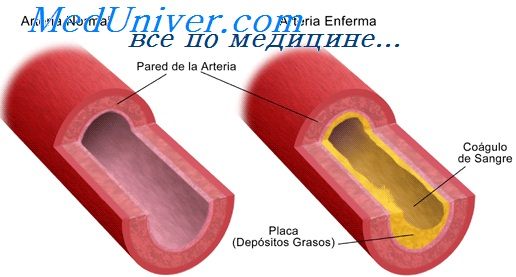

Коллатеральный кровоток может возникнуть и в патологических условиях — при закупорке (-окклюзии), частичном сужении (стенозе), повреждениях и перевязке сосудов. При затруднении или прекращении кровотока по основным сосудам кровь устремляется по анастомозам в ближайшие боковые ветви, которые расширяются, делаются извитыми и постепенно соединяются (анас-томозируют) с существующими коллатералями.

Таким образом, коллатерали существуют и в обычных условиях и могут развиваться вновь при наличии анастомозов. Следовательно, при расстройстве обычного кровообращения, вызванном препятствием на пути тока крови в данном сосуде, сначала включаются существующие обходные кровеносные пути, коллатерали, а затем развиваются новые. В результате кровь обходит участок с нарушением проходимости сосуда и кровообращение дистальнее этого участка восстанавливается.

Для понимания коллатерального кровообращения необходимо знать те анастомозы, которые соединяют между собой системы различных сосудов, по которым устанавливается коллатеральный ток крови в случае их ранения и перевязки или при развитии патологического процесса, ведущего к закупорке сосуда (тромбоз и эмболия).

Анастомозы между ветвями крупных артериальных магистралей, снабжаюших основные части тела (аорта, сонные артерии, подключичные, подвздошные артерии и др.) и представляющих как бы отдельные системы сосудов, называются межсистемными. Анастомозы между ветвями одной крупной артериальной магистрали, ограничивающиеся пределами ее разветвления, называются внутрисистемными.

Не менее важны анастомозы между системами крупных вен, таких как нижняя и верхняя полые вены, воротная вена. Изучению анастомозов, соединяющих эти вены (каво-кавальные, портока-вальные анастомозы), в клинической и топографической анатомии уделяется большое внимание.

Кровоток коллатеральный что это значит

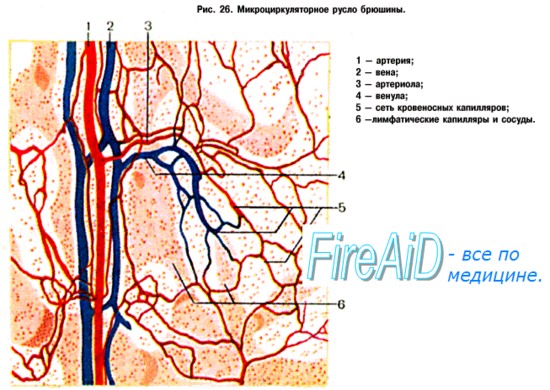

Коллатеральное кровоснабжение подразумевает заполнение артерии кровью дистальнее места окклюзии окольным путем через коллатерали. Коллатерали представляют собой анастомозы мелких ветвей артерий. Они соединяют проксимальные и дистальные, по отношению к месту обтурации, ветви окклюзированной артерии или ветви окклю-зированной и расположенной поблизости неокклюзированной артерии.

Эффективность коллатерального кровотока значительно уступает магистральному кровоснабжению.

Акселерация (скорость подъема восходящей части допплерограммы) замедлена. Это связано с тем, что энергия сердечного выброса тратится на преодоление сопротивления мелких анастомозирующих сосудов. Однако скорость диастолической составляющей коллатерального кровотока относительно высокая. Объясняется это тем, что резистивные сосуды в ишемизированной ткани максимально расширены под влиянием накопившихся там метаболитов и региональное сосудистое сопротивление снижено.

Местные нарушения кровообращения

Сужение просвета артерии сопровождается выраженными расстройствами локальной гемодинамики. Изменение артериального давления. Важным проявлением артериальной обструкции является снижение пульсативности кровотока дистальнее места стеноза.

В результате градиент давления между проксимальным и дистальным, по отношению к месту стенозирования, участками сосуда возрастает, и линейная скорость кровотока в месте стеноза увеличивается.

Однако дистальнее стеноза величина среднего гемодинамического давления становится меньше по сравнению с симметричным участком контрлатерального сосуда. Значит, энергия, приданная потоку крови сердцем, была существенно затрачена на преодоление суженного участка с высоким сопротивлением, и эффективность перфузии зоны кровоснабжения дистальнее места стенозирования будет снижена.

Обьемная скорость кровотока в месте стеноза остается постоянной за счет увеличения линейной скорости. Однако при стенозировании просвета сосуда на 60-70% и более объемная скорость кровотока начинает снижаться, вплоть до нуля при полной обструкции.

Критический стеноз соответствует участку кривой линейной скорости кровотока на диаграмме Спенсера от максимума до минимальных значений и примерно 90%-ой редукции просвета артерии.

Локализация изменений гемодинамики по отношению к месту стеноза. Престенотический кровоток. При выраженном стенозе скорость престенотического кровотока снижается, причем диастолическая более значимо, по сравнению с систолической, что связано с увеличением сопротивления кровотоку в месте стеноза.

Стенотический кровоток. Дистальнее стеноза возникают максимальные изменения гемодинамики, что характеризуется как стенотический кровоток.

Постстенотический кровоток. На удалении от места стеноза кровоток организованный. При выраженном стенозе его скорость будет меньше по сравнению с симметричным участком контрлатеральной артерии.

Кровоток коллатеральный что это значит

Цель исследования: охарактеризовать основные коллатеральные пути кровоснабжения головного мозга в норме и при патологии.

Кровоснабжение головного мозга (ГМ) осуществляется парными магистральными артериями головы (МАГ): правой и левой внутренними сонными (ВСА) и позвоночными (ПА) артериями [1; 2]. Кроме того, к МАГ относятся общая сонная (ОСА) и наружная сонная (НСА) артерии. Между различными ветвями МАГ на шее, лице и волосистой части головы имеются внечерепные анастомозы по типу «бок в бок» и «конец в конец», за счет которых в условиях нормы и патологии кровь может перераспределяться из одних МАГ в другие и притекать к ГМ окольным (коллатеральным) путем 3.

Основная часть МАГ и их ветвей располагаются за пределами полости черепа и ГМ, поэтому эти сосуды называют прецеребральными артериями. Сосуды ГМ, а также их ветви, находящиеся в полости черепа, получили название интракраниальных или церебральных артерий. Они делятся на две группы: экстрацеребральные артерии (ЭксЦА) и интрацеребральные (ИнЦА) [1; 6; 7]. Наиболее крупными ЭксЦА являются: внутричерепные фрагменты ВСА и ПА, базилярная артерия (БА), передняя (ПМА), средняя (СМА) и задняя (ЗМА) мозговые артерии. Парные ЭксЦА правого и левого полушарий ГМ обычно соединяются между собой на основании ГМ посредством непарной передней (ПсоА) и парных задних (ЗсоА) соединительных артерий. Таким образом, образуется замкнутая система сосудов, получивших название виллизиев круг (ВиллКр). Этот анастомоз объединяет две системы кровеносных сосудов, относящихся к каротидной (КС) и вертебробазилярной (ВБС) системам. Обычно ВиллКр имеет типичное строение, когда диаметр его парных ЭксЦА примерно одинаков на правом и левом полушарии ГМ, а сам ВиллКр является замкнутым (непрерывным) [8]. В условиях нормы и патологии кровь может быстро перераспределяться по ПсоА и ЗсоА между сосудами КС и ВБС в любых направлениях [9; 10]. Атипичное строение ВиллКр часто встречается при хронических (ХНМК) и острых (ОНМК) нарушениях мозгового кровообращения 13.

Кроме того, на верхнелатеральной, базальной и медиальной поверхностях каждого полушария ГМ между корковыми ветвями ПМА, СМА и ЗМА имеются анастомозы, которые связывают все ЭксЦА в сплошную единую сеть. От этой сети, а также непосредственно от сосудов ВиллКр по направлению к желудочкам мозга в вещество ГМ отходят навстречу друг другу короткие и длинные перфорантные ветви ИнЦА. Благодаря наличию множественных анастомозов (по типу «бок в бок» и «конец в конец») между сосудами мягкой мозговой оболочки, а также короткими корковыми перфорантными ветвями ГМ образуются поверхностные зоны смежного кровоснабжения. Через эти зоны артериальная кровь по ветвям ПМА, СМА и ЗМА может перераспределяться в разных направлениях между долями ГМ в пределах каждого полушария [3; 5].

Длинные перфорантные ветви в коре и белом веществе ГМ имеют относительно мало анастомозов. Только в глубоких структурах ГМ они начинают контактировать между собой посредством капилляров, образуя глубокие зоны смежного кровоснабжения [4; 14; 15]. Подобное строение и зоны смежного кровоснабжения (поверхностные и глубокие) имеются у ЭксЦА и ИнЦА полушарий мозжечка и ствола ГМ, которые отходят от БА, ПА и ЗМА, образуя ВБС. Глубокие зоны смежного кровоснабжения между различными перфорантными ветвями КС и ВБС располагаются в области зрительного бугра, базальных ядер, в глубоких отделах белого вещества ГМ, а также сосудистых сплетениях желудочков ГМ. Они подключаются к коллатеральному кровоснабжению ГМ в последнюю очередь, поскольку прохождение крови по капиллярам является более длительным процессом, чем через внечерепные и внутричерепные анастомозы по типу «конец в конец» и «бок в бок» [6; 15].

Все вышеперечисленные коллатеральные пути могут функционировать как в физиологических условиях нормы, так и при патологии, корректируя изменяющийся кровоток по МАГ и сосудам ГМ в любых направлениях. Чаще всего декомпенсация коллатералей возникает при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы на фоне местных и общих патологических процессов, приводящих к ХНМК и ОНМК [9; 16]. В основе местных факторов риска лежат явления стеноза, тромбоза или эмболии МАГ и/или сосудов ГМ. Наиболее тесно данные процессы связаны с такими местными факторами, как поражение сосудов шеи и ГМ атеросклеротическими бляшками (АСБ), явлениями гиалиноза, а также локальными изменениями гемодинамики с резкими перепадами артериального давления (А/Д). При этом различные патологические процессы в МАГ и сосудах ГМ могут возникать и нарастать достаточно медленно или относительно быстро, что существенно отражается на возможностях коллатерального кровотока и формировании ОНМК ишемического или геморрагического типов [17; 18]. Большое значение имеют также нарушения общего кровотока с перепадами А/Д, снижение реактивности пораженной сосудистой стенки, а также срыв компенсаторных возможностей организма рефлекторным путем регулировать коллатеральный кровоток в МАГ, ЭксЦА и ИнЦА адекватно изменяющимся потребностям [19].

Наиболее важным коллатеральным путем кровоснабжения ГМ (как в норме, так и в условиях патологии) является ВиллКр. В норме кровоток по ПсоА и ЗсоА отсутствует совсем или очень медленный. Поэтому в покое кровь, поступающая к правому и левому полушариям ГМ по МАГ (ВСА и ПА), почти не смешивается между собой в области ВиллКр. Это объясняется приблизительно одинаковыми уровнями А/Д в симметричных парных сосудах ВиллКр и динамическим равновесием, которое создается между потоками крови в парных ЭксЦА КС и ВБС правого и левого полушарий ГМ [2]. В норме при ангиографии сосудов ГМ контрастное вещество, введенное в одну из ВСА, выявляется только в СМА и ПМА той же стороны, а введенное в одну из ПА – обнаруживается только в БА и обеих ЗМА, не поступая в ПА противоположной стороны [20]. Изменение А/Д в симметричных ЭксЦА ВиллКр в физиологических условиях происходит лишь при поворотах головы в сторону и физической нагрузке, когда происходит сдавление МАГ, а точка динамического равновесия быстро смещается в сторону с меньшими показателями А/Д. Например, при поворотах головы вбок на стороне противоположной повороту происходит сдавление ПА между боковой поверхностью атланта и мышцами шеи. Просвет данной ПА кратковременно суживается и создается дефицит притока крови по БА и обеим ЗМА к ГМ. Еще в большей степени нарушается приток крови к ГМ при резком разгибании головы путем откидывания ее назад, что приводит к сдавливанию уже обеих ПА. В результате этого начинают функционировать обе ЗсоА, и кровь по ним из КС устремляется в ВБС [21; 22].

Между мышцами шеи и боковыми поверхностями шейных позвонков сосуды КС (ОСА, ВСА) обычно сдавливаются реже и в меньшей степени, чем сосуды ВБС (ПА). Например, это возможно при резком напряжении мышц шеи во время физической нагрузки, длительном нахождении головы в неудобном положении во время сна, травме шейного отдела позвоночного столба, а также при проведении компрессионных функциональных проб [23; 24]. В подобных ситуациях моментально начинает функционировать ПсоА, и кровь по ней перетекает от одного полушария ГМ к другому в сторону сниженного А/Д. Часто к коллатеральному кровотоку по ПсоА дополнительно присоединяется одна из ЗсоА (на стороне поражения), тогда кровь по ней перераспределяется в пределах одного и того же полушария ГМ из бассейна ВБС в бассейн КС. В условиях ограниченной проходимости ПсоА кровь в бассейн КС на стороне поражения ОСА или ВСА может притекать не только от своего, но и от противоположного полушария ГМ. При этом оказываются задействованными обе ЗсоА и прекоммуникационные отделы правой и левой ЗМА [25; 26].

Кроме сосудов ВиллКр, к коллатеральному кровотоку в условиях нормы или патологии могут подключаться также внечерепные анастомозы МАГ, периферические зоны смежного кровоснабжения, а иногда даже и глубокие зоны смежного кровоснабжения. Особенно это характерно для патологии сердечно-сосудистой системы, когда приток крови к ГМ по МАГ по тем или иным причинам (стеноз, тромбоз, эмболия) бывает нарушен постоянно или по крайней мере на весьма длительное время. В норме же данные пути окольного кровоснабжения ГМ если и оказываются задействованными, то на относительно короткий промежуток времени [9; 27].

Если сдавление МАГ (ПА или ОСА) прекращается, то А/Д в них быстро восстанавливается до исходных цифр. При этом в норме коллатеральный кровоток по ПсоА и ЗсоА, а также другим окольным путям прекращается. Тогда как при патологии МАГ и сосудов ГМ различные коллатеральные пути продолжают частично функционировать даже в покое. Причем кровоток в них часто меняется на ретроградный [28; 29]. Наиболее благоприятные предпосылки для компрессии МАГ между шейными позвонками и мышцами шеи создаются при патологической извитости и перегибах ПА и/или ВСА [29].

Одним из возможных механизмов сдавления МАГ в условиях патологии является синдром недостаточности ПА, который может развиваться даже у детей и лиц молодого возраста, когда в МАГ еще отсутствуют АСБ. Ведущее место в патогенезе синдрома недостаточности ПА отводится деструктивно-дистрофическим изменениям и диспластической нестабильности в шейном отделе позвоночника, которые вызывают рефлекторное напряжение нижней косой мышцы головы и/или передней лестничной мышцы. В результате происходит длительное сдавление близлежащих к этим мышцам фрагментов ПА (проксимального и/или дистального), что способствует возникновению нарушений ишемического типа в бассейне сосудов ВБС [30; 31].

Когда по тем или иным причинам (стеноз, тромбоз или эмболия) нарушается проходимость ОСА и/или ВСА, то коллатеральный кровоток через ПсоА, как правило, является наиболее мощным и ведущим. К полушарию ГМ, испытывающему ишемию, кровь частично поступает по ЗсоА той же стороны, но данный путь коллатерального кровотока обычно является второстепенным [32; 33]. Вслед за сосудами ВиллКр обычно срабатывают механизмы коллатерального кровотока через внечерепные анастомозы и поверхностные зоны смежного кровообращения [21; 34].

Коллатеральный кровоток на шее и голове осуществляется через внечерепные анастомозы между ветвями подключичной артерии, НСА, ВСА и ПА. Причем некоторые из этих сосудов имеют анастомозы с ветвями МАГ противоположной стороны и участвуют в ретроградном кровотоке к ГМ [35; 36].

При нарушении проходимости ОСА или ПА в проксимальном (нижнем) отделе кровь может притекать в их дистальные (верхние) отделы коллатеральным путем через ветви НСА и/или подключичной артерии. Например, при поражении ствола ОСА в проксимальном (нижнем) отделе кровь попадает в дистальный (верхний) отдел ОСА преимущественно ретроградно по ветвям НСА той же стороны, достигая сначала области бифуркации ОСА (зоны деления на НСА и ВСА), а далее по стволу ВСА направляется к соответствующему полушарию ГМ. В саму же обескровленную НСА на стороне поражения ОСА кровь может поступать из подключичной артерии той же стороны, а также из полнокровной НСА противоположной стороны. Подобные анастомозы подключичной артерии с ветвями ВСА не такие обильные, поэтому в большинстве случаев клиническая симптоматика при нарушении проходимости ствола ОСА более легкая, чем при изолированном поражении ВСА той же стороны. Примерно также происходит перераспределение крови в дистальный (верхний) отдел пораженной ПА через имеющиеся анастомозы между ПА с ветвями НСА и подключичной артерии [36; 37].

Среди внечерепных анастомозов следует особо выделить анастомоз между глазными артериями и ветвями НСА. Глазные артерии являются интракраниальными ветвями ВСА, которые после прохождения через полости глазниц начинают контактировать с концевыми ветвями НСА (лицевой, поверхностной височной и другими артериями) вблизи спинки носа. В норме по глазной артерии кровь оттекает из полости черепа от ВСА наружу к мягким тканям головы. При патологии ОСА и ВСА на фоне ХНМК или ОНМК через этот коллатеральный путь постепенно развивается стабильный ретроградный кровоток, направленный в полость черепа к ГМ. В некоторых условиях физиологической нормы ретроградный кровоток по данному анастомозу тоже возможен, но он функционирует кратковременно и не стабильно. Следует отметить, что потенциальные возможности глазной артерии обычно не очень большие, поскольку она, как правило, не способна полностью компенсировать кровоснабжение, необходимое для полноценного функционирования ГМ. Только в условиях постепенно развивающейся ХНМК значимость коллатерального кровотока по глазным артериям существенно возрастает. Например, при двусторонней непроходимости ОСА или ВСА коллатеральное кровоснабжение ГМ осуществляется не только через ЗсоА в направлении от ВБС к КС, но и ретроградно по глазным артериям от ветвей НСА. В отдельных случаях, когда на фоне стеноза АСБ постепенно развивается непроходимость даже всех четырех МАГ (обоих ПА и ОСА), ретроградный коллатеральный кровоток по ветвям НСА через глазные артерии бывает настолько эффективным, что почти полная окклюзия МАГ клинически проявляется лишь легкими неврологическими признаками [38].

Для оценки степени значимости тех или иных путей коллатерального кровоснабжения ГМ у конкретного больного используются функциональные пробы с поочередным пережатием МАГ (обычно ОСА или ПА) и ветвей НСА, что позволяет определить, какой именно из этих сосудов обеспечивает основной приток крови к ГМ. Комплекс функциональных проб позволяет выявить скрытую недостаточность кровоснабжения ГМ, а также судить об основных путях коллатерального кровотока, компенсирующих эту недостаточность. Все функциональные пробы в целях безопасности следует проводить весьма осторожно под контролем электрокардиографии, электроэнцефалографии или реоэнцефалографии [35; 39].

В настоящее время проходимость МАГ, сосудов ГМ и степень выраженности коллатерального кровоснабжения ГМ можно оценить с помощью рентгеноконтрастной, компьютерно-томографической и магнитно-резонансной ангиографий, ультразвуковой доплерографии, дуплексного сканирования с цветовым картированием, радиоизотопных и других современных методов исследования. 40. Например, если при проведении ультразвуковой доплерографии кратковременно (в пределах от 1 до 5 с) пережать ОСА, то на противоположной стороне линейная скорость кровотока во ВСА и/или прекоммуникационном сегменте ПМА может заметно усилиться (при проходимости ПсоА) или остаться почти неизменной (при несостоятельности ПсоА) [42]. Для определения проходимости соответствующей ЗсоА сдавливают одну из ОСА и одновременно с этим сразу же регистрируют кровоток в ПА и/или прекоммуникационном сегменте ЗСА с той же стороны. Если скорость кровотока по этим сосудам не изменяется, то соответствующая ЗсоА не функционирует, а если кровоток в них заметно увеличивается, то ЗсоА на этой же стороне является проходимой [33; 42]. Когда компрессия ОСА приводит к редукции кровотока в одноименной глазной или надблоковой артерии, то это свидетельствует о проходимости ВСА, расположенной на той же стороне. Наличие сформировавшегося коллатерального кровотока к внутричерепным фрагментам ВСА по тем или иным ветвям НСА через правую или левую глазные (надблоковые) артерии можно определить в процессе последовательного пережатия различных ветвей НСА (лицевой, поверхностной височной артерии и др.) на этой же стороне [36; 43; 44]. Наконец, существует методика, с помощью которой можно определить суммарный коллатеральный резерв церебральной гемодинамики по изменению скорости кровотока в СМА после пережатия одноименной ОСА (правой или левой). Но при этом нельзя сказать, какие именно коллатеральные пути способны поддерживать кровоток в СМА [45].

В этой же связи уместно упомянуть об оригинальной методике лечения идиопатической артериальной гипотензии путем поочередного пережатия МАГ в определенном режиме с целью улучшения компенсаторной гемодинамики по ПсоА и ЗсоА [42; 46]. Подобная тренировка коллатерального кровотока по различным сосудам ГМ может оказаться полезной и при других нозологиях.

Кроме консервативных методов лечения, существуют хирургические способы коррекции ОНМК, ХНМК и нарушенного коллатерального кровотока [47; 48]. К наиболее популярным из них относятся хирургическая реконструкция пораженных МАГ и сосудов ГМ с помощью каротидной эндартерэктомии или краниоцеребрального шунтирования [37; 49].

Современные методы исследования МАГ и сосудов ГМ часто проводятся в сочетании с различными функциональными тестами (в том числе совместно с компрессионными и поворотными пробами). Это позволяет определить не только пути коллатерального кровотока, но и оценить их резервные возможности как до, так и после хирургических вмешательств. Полученные данные помогают врачам заранее предвидеть возможные осложнения предстоящих операций, а также разработать правильную стратегию и наиболее оптимальную тактику лечения [40; 45; 50].

Что нужно знать пациенту об узи?

УЗДГ сосудов верхних и нижних конечностей

Процедура проводится с целью получения количественного и качественного уровня кровотока в ногах. На основе УЗИ определяется варикоз вен нижних конечностей, степень патологического сужения артерий (стеноз), отклонения в работе венозных клапанов.

УЗИ с допплером позволит определить, нуждается ли пациент в хирургическом лечении.

Исследование не требует подготовительных манипуляций и может оказываться пациентам любого возраста.

Симптомы, указывающие на необходимость проведения этой процедуры:

При появлении этих симптомов многие (особенно, женщины) расстраиваются из-за того, что ноги не выглядят привлекательно. Но серьезность этого заболевания в том, что из-за нарушенного кровотока в расширенных участках вен формируются тромбы. Они в любой момент могут оторваться, проникнуть в легочную артерию и привести к летальному исходу.

Велик риск возникновения тромбоэмболии, если мышцы нижних конечностей продолжительное время были расслаблены (после введения общего наркоза), а затем вернулись в прежнее состояние.

Исследование состояния артерий с помощью допплер-метода назначается, если:

Симптомы, указывающие на необходимость исследования сосудов рук с помощью ультразвука:

Что оценивает ультразвуковое исследование сосудов ног?

Процедура позволяет определить работу венозных коллекторов, а именно:

В процессе исследования проверяется уровень движения крови по артериям, проходимость сосудов, наличие или отсутствие искривлений и аневризм.

Допплерометрия сосудов

Процедура не требует подготовительных мероприятий. Перед началом исследования пациента попросят поднять и опустить руки-ноги, на них будет накладываться жгут и измеряться артериальное давление. Таким способом врач сможет определить «слабое звено» в артерии или вене, чтобы внимательно исследовать его.

Исследование сосудов нижних конечностей требует осуществления следующих действий:

Допплерометрия сосудов верхних конечностей проходит аналогичным образом с той лишь разницей, что пациенту не обязательно ложиться. Повторные манипуляции будут проводиться с поднятыми руками.

Расшифровка полученных результатов УЗИ

Результаты оценки состояния венозного русла не выражаются в цифровых показателях. Врач лишь делает выводы на основе полученного изображения о степени проходимости вен, работе клапанов и наличии патологий.

Оценка движения крови по артериям производится по следующим показателям:

УЗИ сосудов проводят в государственных медицинских учреждениях и в специализированных центрах. Средняя стоимость процедуры колеблется от 1100 до 2500 руб.