крещеный татарин это значит что

Кряшены: тюркские православные скрепы. Как они появились и почему вокруг них идут споры

Обычно считается, что кряшены (ударение на первом слоге) – это православные татары, но сами они категорически против таких оценок. По данным всероссийской переписи 2010 года кряшен в России примерно 34 тысячи, однако некоторые учёные называют цифру 300 тысяч. Кряшены компактно проживают в основном в Татарстане, а также в Башкирии, Удмуртии, Челябинской области и даже в Казахстане. Вокруг них много спорных, дискуссионных моментов, которые имеют не только академическое значение.

Версии о происхождении

«Кряшены» – это, говоря строго научно, конфессионизм, который вобрал в себя свойство и содержание, характерное для этнонима. Иными словами, кряшены – это название народа, полученное на основе религии (православия). У кряшен тюркский язык, несомненны тюркские и финно-угорские корни. С этим всё ясно, а вот дальше ясности меньше. И вот почему.

Есть две диаметрально противоположные версии о происхождении кряшен. Среди самих кряшен популярна следующая версия. Предки кряшен (керечины, кераиты) исповедуют православие ещё со времен Волжской Булгарии (IX-XIII века). Они выходцы из Керии (часть Хунской имерии). Считается, что булгарский князь Бу-Юрган в начале VII столетия принял с частью булгар православие в византийском городе Кряшен (возможно, Корсунь или Херсонес). Этой версии придерживается историк-краевед М. Глухов. По ней получается, что слово «кряшен» не происходит от слова «крещёный». В пользу этой версии говорят регулярные контакты Волжской Булгарии с Византией, однако письменных и археологических подтверждений существованию группы православных в Волжской Булгарии практически нет.

Вторая версия – проще. В период до и особенно после завоевания Казанского ханства (1556) Иваном IV шёл процесс распространения христианства в Урало-Поволжье. Часть местного населения принимала православие, отдалялась от культуры своего народа и формировалась в обособленном в этнографическом и этническом плане. По этой версии получается, что кряшены как народ сформировался в тюркском лоне, но на основе православия. Эта версия представляется более убедительной. По крайней мере, совершенно точно можно говорить, что часть кряшен сформировалась за счёт принятия татарами православия.

Как бы то ни было, решающее влияние на формирование кряшенов сыграли процессы колонизации и христианизации Поволжья (XVI-XVII века). Характерно, что тогда появились «старокрещённые татары», а применительно к XVIII столетию упоминаются и «новокрещённые».

Историческая судьба

Принявшие православие жители Урало-Поволжья замыкались в собственном лоне, утрачивали связи со привычным миром. При этом татарские мурзы, крупные землевладельцы и купцы сближались с русскими даже при сохранении исламского вероисповедания. Именно поэтому феодальная, а позднее буржуазная прослойка среди кряшенских элит практически не сформировалась. А принявшие православие простые сельские общинники, не зная русского языка и сократив общение с мусульманами, вели замкнутый образ жизни, который чем-то напоминает русских староверов. Эту замкнутость очень хорошо передаёт язык кряшен, в котором минимальное количество арабизмов и фарсизмов, зато в обилии присутствуют старотатарские слова.

В кряшенском обществе, как и в других обществах позднего средневековья, преобладало конфессиональное самосознание. Поэтому, даже не зная русского языка, они по мере возможностей придерживались христианских обычаев, но по своим, упрощённым представлениям.

В конце XVIII века, когда государство указом Екатерины II признало ислам официальной религией империи, попытки христианизации резко уменьшились. К этому времени ядро для новой этнической или этнографической общности под названием «кряшены» уже было сформировано.

Что говорят этнографы

В понимании сути кряшенского вопроса помогают этнографические детали. Так, у молькеевских кряшен этнографы фиксируют память об исламском вероисповедании их предков. В ряде деревень имелись мусульманские кладбища, а некоторые могилы были объектом культа.

Кряшены говорят на среднем диалекте татарского, а говор молькеевских кряшен ближе к западному диалекту того же татарского языка. В дореволюционные времена кряшены пользовались алфавитом Ильминского, который отличался от татарского алфавита. Официально он не был утверждён, и считалось, что печать литературы ведется на «крещёно-татарском наречии русскими буквами». В 1930 году был введён новый алфавит («яналиф»), однако в начале 1990-х алфавит Ильминского начал использоваться вновь.

Этнографы констатируют формирование пяти этнографических групп кряшен, каждая из которых имеет свои специфические отличия: казанско-татарская, елабужская, чистопольская, молькеевская, нагайбакская (в 2002 году они выделились в отдельную национальность).

Чётко выраженного самосознания у кряшен в царской России не было. А вот после Февральской революции они заявили о себя как о самостоятельной народности. Лидерами национального движения стали демобилизованные офицеры-фронтовики и учителя.

Современное состояние кряшенского вопроса

При подготовке Всесоюзной переписи населения 1926 года кряшены в «Перечне народностей» были отнесены к «неточно обозначенным народностям». По результатам переписи было зафиксировано более 100 тыс. кряшен. Тем не менее, в дальнейшем советская власть предпочитала не обозначать кряшен в качестве самостоятельного народа.

Всплеск национального самосознания произошёл уже в постсоветский период. В октябре 2001 года кряшены приняли декларацию о самоопределении, и вопрос об их этническом статусе перестал быть чисто этнографическим и стал политическим.

Современные кряшены – сплочённый народ с крепкими внутриэтническими связями и развитым национальным самосознанием. Если верить официальным результатам всероссийской переписи 2010 года, численность кряшен – примерно 34 тыс. в России (и ещё 20 тысяч в Казахстане). Однако сами представители кряшенского народа говорят о 250-300 тыс. своих соплеменниках. Лидеры национального движения заявляют также о притеснении кряшен со стороны татар.

Как бы то ни было, необходимо признать: кряшены уже давно являются самобытным народом в составе России, который сформировался на основе православия.

Литература

Истоков Д.М. Народы России. Энциклопедия. М., 1994.

Никитина Г.А. Кряшены Удмуртии: этнокультурный портрет. Вестник Удмуртского университета. 2012. № 5 – 3.

Макаров Г.М. // Материалы научно-практической конференции на тему «Этнические и конфессиональные традиции кряшен: история и современность. Казань, 2001. С.19 – 44.

Севастьянов И.В. Татары-кряшены: православие в «тюркском мире» // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. № 6.

Кряшены

КРЯШЕНЫ, крещёные татары, керэшен (самоназвание), этноконфессиональная группа (общность) в составе татар Волго-Уральского региона.

Этноним и численность кряшенов

Народ кряшены, которых ещё называют крещёными татарами и татарлар, а самоназвание «керэшен» — этноконфессиональная группа (общность) в составе татар Волго-Уральского региона.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в стране насчитывалось 18760 человек, которые указали в анкете национальность кряшены. Перепись 2010 года насчитала в России 34822 представителей этого народа.

Где живут кряшены

Кряшены живут в основном в Республике Татарстан, небольшие группы кряшен также есть в Удмуртской Республике, в Республике Башкортостан, в Челябинской, Кировской и Самарской областях.

Некоторые считают кряшен крещёнными татарами, но сами они против таких упрощений.

Эта этноконфессиональная группа формировалась на протяжении нескольких веков на основе как тюркских, так и финно-угорских компонентов, но при этом приобрела уникальные черты.

Согласно общепринятой точке зрения, решающее влияние на формирование национальности кряшены оказала христианизация части поволжских татар в XVI-XVII веках (эта историческая общность называется «старокрещённые татары»), а также христианизация нерусских народов Поволжья в начале XVIII века (они стали «новокрещёнными татарами»).

В итоге сформировалось пять групп кряшен: казанско-татарская, молькеевская, елабужская, чистопольская и нагайбакская. Из них нагайбакская в начале XXI века была признана отдельной национальностью.

Новокрещённые молькеевские кряшены, в частности, сохранили мусульманские кладбища, помнят, где стояли мечети, знают имена предков, которые отказались переходить в христианство.

Однако в 90-е годы прошлого века часть кряшенской интеллигенции начала доказывать, что их пращуры, волжские булгары, добровольно приняли христианство.

Вдобавок казанский историк Максим Глухов обратил внимание на созвучие этнонима «кряшены» этнониму «керчины» и посчитал, что это неспроста. По его версии, кряшены – выходцы из Керии (это была часть Хунской империи). Он утверждает, что князь Волжской Булгарии Бу-Юрган в VII веке принял православие в византийском городе Кряшен (возможно, речь идёт о Корсуни). Регулярные контакты Волжской Булгарии с Византией это косвенно доказывают, но никаких письменных или археологических подтверждений эта версия пока не получила.

Во всяком случае, согласно этой точке зрения, этноним «кряшены» никак не связан с вероисповеданием, а является искажённым названием племени керчинов или кераитов, которые исповедовали христианство несторианского толка с X века.

Однако официальная историография утверждает, что часть кряшен всё-таки вышли из числа принявших православие татар во время колонизации и христианизации Поволжья после завоевания Иваном Грозным Казанского ханства. Не зря же среди кряшен выделяется субэтнос «татарлар», что в переводе с татарского буквально означает «крещёные татары».

Впрочем, русские завоеватели Поволжья называли «татарами» представителей самых разных народов, и поэтому кряшены несут в себе элементы чувашского, ногайско-кыпчакского, мордовского, мишарского, удмуртского и марийского этносов.

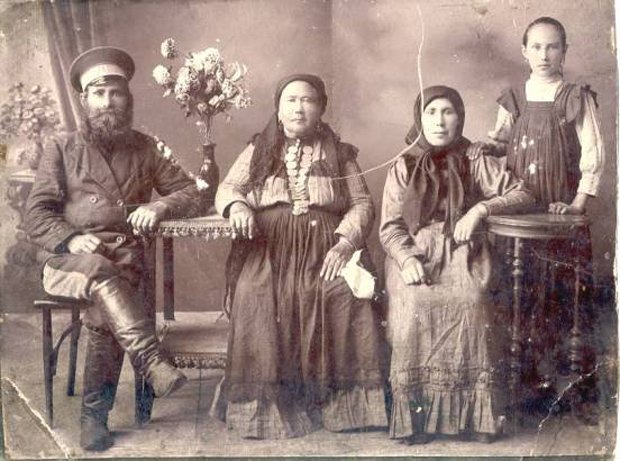

Внешность кряшенов

Соответственно существует несколько типов кряшенов. У кряшен понтийского типа тёмные глаза и волосы, высокая переносица, выпуклая спинка носа, пышные бороды. У кряшен светлого европеоидного типа глаза светлые, нос прямой, бороды средней густоты. Кряшены сублапоноидного типа имеют широкую и низкую переносицу, широкие и более плоские лица, бороды у них растут плохо, часто встречается складка века. Кряшены монголоидного типа отличаются ещё более низкой переносицей, а также широкими плоскими лицами.

Язык кряшенов

Интересно, что кряшенские говоры отличаются от литературного татарского языка тем, что кряшены сохранили в своём языке архаичные старотатарские языковые черты. Ведь они веками жили в отчуждении от татар и мало контактировали с мусульманскими соседями.

В основном кряшены говорят на среднем диалекте татарского языка. И только говор молькеевских кряшен ближе к западному диалекту.

Всего известно четыре говора кряшен: молькеевских кряшен, заказанских кряшен, чистопольских кряшен и кряшен Нижнего Прикамья. Все они включают некоторое количество фарсизмов и арабизмов.

Оригинальный, но неофициальный алфавит для кряшен в 1974 году создал кряшенский просветитель Николай Ильминский, который также перевёл на кряшенский язык много церковных книг. В этом алфавите было на четыре буквы больше, чем в русском. В 1930 году советская власть заменила этот алфавит на тюркский «яналиф», но в 90-е годы кряшенский алфавит Ильминского снова стал популярен, на нём и сейчас издаются богослужебные книги.

Религия кряшенов

Предки многих кряшен успели принять ислам ещё до того, как были обращены в христианство, поэтому они сохранили некоторые исламские традиции вдобавок к домонотеистическим религиозным воззрениям.

После христианизации кряшены долгое время не имели собственных священников и богослужебных книг на родном языке и оттого их вера приобрела причудливые черты. Они до сих пор делают жервоприношения духам и нередко обращаются за советом к муллам.

Сближаться с другими православными христианами они начали только благодаря Николаю Ильминскому, который стал родоначальником кряшенской интеллигенции.

При обращении к богу кряшены используют слово «алла» («аллах»). И именно это слово для обозначения бога использовал в переводах священных христианских книг на язык кряшенов Николай Ильминский.

Впрочем у кряшен сохранилось и другое название бога – «Тэнгре бабай», поскольку, как и все тюрки, они когда-то обожествляли небо – Тенгри. Из-за этого Николай Ильминский долго не мог решить, какое же из двух слов («тэнгре бабай» или «алла») использовать в переводе Библии для кряшен, но в конце концов выбрал слово «алла», так как оно употребляется чаще.

В настоящее время службы на церковнокряшенском языке ведутся в десяти храмах Татарстана. А всего в России – в сорока храмах.

В исторических источниках описывается стычка между мусульманской и христианской общинами, которая произошла в 1230 году в городе Булгар. Некто Авраамий так активно проповедовал христианство, что мусульмане убили своего «земляка-вероотступника», из-за чего на них ополчились христиане.

Когда волнения улеглись, мощи Авраамия были переданы Владимирской епархии, а впоследствии его канонизировали.

После того, как Иван Грозный присоединил Волго-Камский регион к России, русские начали насаждать там христианство, причём не всегда мирными методами, из-за чего отношения между христианским и мусульманским населением не скоро потеплели.

Поэтому кряшены долгие годы вели замкнутый образ жизни и мало общались не только со своим мусульманским окружением, но и с русскими. По этим же причинам у кряшен поздно начала формироваться образованная элита и даже собственные православные священники появились далеко не сразу.

Своего первого священника Василия Тимофеева кряшены почитают особо. Он занялся переводами священных книг, открыл в своём доме школу для кряшенских детей и начал обучать их родному языку.

Впервые как о самостоятельном народе о кряшенах начал писать всё тот же замечательный востоковед и переводчик Николай Ильминский, но в царское время кряшены не проявляли национального самосознания и не стремились создавать собственные органы самоуправления. Только после Февральской революции они заявили о себе как о самостоятельном народе.

Тем не менее, при подготовке Всесоюзной переписи населения 1926 года кряшены были отнесены к «неточно обозначенным народностям». При том, что эта перепись насчитала в стране более 100 тысяч кряшен.

Государственная политика атеизма также обедняла их национальную культуру. Однако традиционная изолированность кряшен сослужила добрую службу не только этому народу. Эксперты считают, что во многом благодаря кряшенам сохранились многие татарские народные песни, которые не одобрялись царскими и советскими властями.

В 2001 году кряшены приняли декларацию о самоопределении и с тех пор демонстрируют сплочённость и развитое национальное самосознание.

Быт кряшенов

Кряшены исторически занимались животноводством и пашенным земледелием. Они также выращивали лён и коноплю, чтобы изготавливать себе одежду и ткани.

Традиционные жилища кряшен представляют из себя дома северной-среднерусской планировки в один или два этажа с сенями («ой алды») и трёхкамерной избой («ой»).

У входа ставилась печь, в красном углу («кояш почмак») размещались иконы и священные книги. Самое почётное место («тур») располагалось у передней стены, спали кряшены на нарах («сэке»).

Кряшенские избы отличают лавка, которую делали вдоль боковой стены и полати над дверью. Наличники, ворота и углы дома кряшены украшали резьбой с зооморфными и геометрическими мотивами.

Национальный женский костюм кряшен очень похож на удмуртский. Это длинное красное платье, фартук и головной убор, по которому можно прочесть статус женщины. В частности, девушки носили головной убор из хлопка («ак калфак») разноцветный или белый (по праздникам). Замужние женщины повязывали платок поверх специального головного убора, который называется «суряке».

Перед свадьбой невесте надевали на голову белый «калфак», а во время обряда накидывали на голову покрывало с вышитым оберегом. Этот оберег она должна была носить следующие девять месяцев, чтобы он защищал её брак и будущего ребёнка от сглаза, а уже потом могла начинать носить «суряке», как все замужние женщины.

Женщины постарше повязывали на голову тюрбан, елабужские кряшенки носили на голове повязку с монетами.

Кряшенские женщины вообще носили много украшений из монет: перевязь через плечо («девет»), браслеты, накосники, ожерелья («челбыры»).

Кряшенские мужчины традиционно носили подвязанную узорчатым поясом из шерсти рубаху-косоворотку, а также в холодное время года войлочные шляпы серого цвета, а летом фуражку.

На ногах кряшены носили суконные чулки и лапти, реже онучи, позже переняли у русских сапоги и туфли. Зимой кряшены надевали поверх одежды тулупы и шубы.

Традиции и фольклор кряшенов

Кряшены сохранили дохристианские традиции, которые у них прекрасно уживаются с православием.

Перед «Питрау» (Петровым днём) они варят жертвенную кашу «корман», а также вяжут веники из целебных трав, а потом всей деревней собираются возле реки и читают молитвы, чтобы был хороший урожай. По их поверьям, в этот день всегда идёт дождь.

Накануне «Качману» (Крещения) кряшены празднуют Нардуган, посвящённый культу солнца. В этот день они гадают, поют обрядовые песни, ходят по деревне ряжеными. Девушки и старухи перед Крещением также собирали снег со стогов, так как он считался чудодейственным косметическим средством и якобы отбеливал кожу.

На «Раштуа» (Рождество) кряшены наводят в домах порядок, садятся за стол с чистой скатертью и молча едят, а потом заставляют детей залезать под стол и цыкать, чтобы в доме было больше куриц.

Накануне Рождества кряшены также воруют у соседей сани, впрягают в них своих лошадей и катаются, а назавтра возвращают кражу.

На Масленицу («Май бяйряме») кряшены катались с горок, на второй день Пасхи совершали обряды, характерные для Сабантуя, в том числе устраивали состязания («сурян»).

Кряшенский праздник «Семик Тройсын» («Семик и Троица») объединяет два: Семик – это восточнославянский праздник поминовения усопших, который отмечали за три дня до Троицы. На Семик кряшены обвязывали красными лентами две молодые берёзы и клали под ними яйца, чтобы обеспечить в этом году хороший урожай. А в Троицу срубали эти берёзы и носили по всей деревне, чтобы каждый житель мог привязать к ним нитки с пожеланиями, после чего бросали деревья в реку, чтобы вызвать дождь.

На поминки кряшены всегда приносят подушку, которая символизирует душу умершего. Старики сперва несут эту подушку на кладбище и читают над ней молитвы, а потом приносят в дом, кладут на стул и ставят перед ней еду. В завершение церемонии подушку встряхивают, чтобы душа покойного отлетела.

На кряшенскую свадьбу каждый гость должен принести какое-нибудь угощение. Дом жениха к свадьбе украшает невеста: она стелет на столы скатерти и вешает на окна занавески, сотканные и вышитые собственными руками.

Разумеется, в процессе урбанизации многие кряшенские обычаи утрачиваются, но они сумели сохранить даже такой феномен культуры, как христианский шамаиль. Это особый вид изобразительного религиозного искусства – выполненные тушью, напечатанные или написанные масляными красками на стене картины, которые размещают над дверными проёмами в домах или в храмах.

У кряшен также сохранились старинные обрядовые напевы к различным праздникам. Их календарные песни обычно многоголосные. От Троицы до Петрова дня кряшены водили хороводы с песнями.

Свадебные, гостевые и застольные песни кряшен обычно протяжные, лирические и во многом схожи с напевами удмуртов, мари и чувашей.

Кухня кряшенов

Главное кряшенское блюдо – это вареники с творогом, луком и яйцом. Кряшены также традиционно готовят студень («койка»), а на первое – бульон с кусочками теста. Кроме того они употребляют в пищу кровь животных.

Основные напитки: чай, смесь «катыка» (это специально приготовленное кислое молоко) с водой («эйран»), пиво («сыра»), квас, самогон («кумышка»), разнообразные напитки из меда, в том числе алкогольные.

Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. Редкол.: О.Ю.Артемова, С.А.Арутюнов, А.Н.Кожановский, В.М.Макаревич (зам. гл. ред.), В.А.Попов, П.И.Пучков (зам. гл. ред.), Г.Ю.Ситнянский. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998, — 928 с.: ил. — ISBN 5-85270-155-6

Старокрещёные и новокрещёные татары

Ещё в дореволюционное время существовали обозначения для двух групп крещёных татар — старокрещёные и новокрещёные. К первой группе относились те татары, которые были крещены не позднее XVI–XVII века, а ко второй группе относились крещёные в середине XVIII века и в последующее время. Решить вопрос о том, потомками какой из этих групп являются современные кряшены, для нас представляется довольно затруднительным, впрочем, и сама постановка этого вопроса не может быть однозначной в силу того, что следует спросить, а корректно ли вообще возводить кряшен к той или иной группе крещёных татар и не следует ли допустить, что современные кряшены могут являться потомками различных групп крещёных татар и их прошлое в данном контексте большого значения не имеет. Однако, как уже было сказано, исследования двух различных групп стали проводить ещё в дореволюционное время, и разные наименования для крещёных татар были введены в связи с тем, что существовала проблема, связанная с разделением различных течений внутри этой группы.

Крещение первой группы проходило после завоевания Казани Иваном Грозным или непосредственно во время завоевания; во втором случае могли быть и факты насильственного крещения. Так, вероятно, был крещён и сам казанский хан Ядыгар-Мухаммад, и Уятмыш Гирей. После же непосредственного присоединения казанского ханства к русскому государству в 1555 году было принято решение об учреждении Казанской епархии, во главе которой встал святитель Гурий. Ему было поручено руководствоваться “Наказной памятью”, которая призывала не совершать крещение насильно, но всячески поощряла приход в Православие иноверцев. Однако известно, что христианизация мусульманского населения шла крайне слабо; что же касается народов, которые ранее находились в составе казанского ханства, но не являлись мусульманами, то их религиозность даже с принятием христианства во многом продолжала сохранять свои национальные черты.

Налицо проблема, с которой столкнулись православные миссионеры. Закон Екатерины II уже не держал новокрещёных татар в Православии, и после его издания происходило их возвращение в ислам. Отпадение новокрещёных татар в ислам заставило профессоров Казанской Духовной академии заняться серьёзным исламо-христианским диалогом и пытаться остановить массовый переход новокрещёных татар в ислам. Именно поэтому в Академии был учреждён целый ряд дополнительных предметов, посвящённых изучению ислама и христианско-исламской полемике, а затем открыто отдельное миссионерское отделение с преподаванием татарского, арабского и других языков. Среди преподавателей были А. К. Казем-Бек, затем сменивший его Н. И. Ильминский, переводчик Корана Г. С. Саблуков и Е. А. Малов.

Итак, большая часть оставшихся в Православии татар относились к старокрещёным. Избежать возвращения в ислам новокрещёных татар хотелось многим православным миссионерам, но миссионерское отделение, открытое при Казанской Духовной академии скорее выполнило иную функцию — функцию заведения, которое смогло воспитать православных людей, могущих изнутри понять ислам и вести серьёзную и осмысленную религиозную полемику. Многие труды студентов и преподавателей миссионерского отделения остаются интересными, актуальными и сегодня.

Роль миссионерского отделения Казанской Духовной академии оказалась достаточно важной в истории исламо-христианских взаимоотношений Казанского края, но оно не смогло остановить переход в ислам новокрещёных татар, что же до старокрещёных, то они в основном продолжали оставаться в рамках Православия. Это значимо в связи с тем, что большая часть современных кряшен относит себя именно к потомкам старокрещёных татар. И хотя мы не можем говорить о том, что абсолютно все новокрещёные татары вернулись в ислам, а также не можем утверждать, что все современные кряшены являются лишь потомками старокрещёной группы, но говорить о возможном процессе ассимиляции новокрещёных татар со старокрещёными представляется вполне возможным, так как религиозный компонент всегда учитывался при заключении браков. Вполне реально, что среди предков кряшен были и новокрещёные татары, но вероятно, что консолидирующая роль всё же принадлежала старокрещёным татарам, то есть новокрещёные были ассимилированы со старокрещёными. Другой вопрос связан с тем, по какой причине ислам проник столь слабо или не проник вообще в культуру старокрещёных татар. На этот вопрос отвечают по-разному и связано это с тем, что непосредственных сведений об этом у нас нет и выстраивать можно лишь гипотезы, но очевидно, что даже на примере отдельных групп татар, исповедующих сегодня ислам, можно увидеть, что среди них есть целые группы, в которых ислам распространился довольно поздно, поэтому предположение о том, что старокрещёные татары не исповедовали ислам и до христианизации, совершенно не лишено смысла.

Наиболее систематические сведения о религиозности кряшен мы впервые получаем от миссионеров, проповедовавших среди них. В первую очередь это, конечно же, Николай Иванович Ильминский (1822–1892) и целая плеяда его учеников, которые сами были выходцами из кряшенской среды и в своих работах описывали “язычество” крещёных татар. Их сочинения были направлены против этих проявлений, но поскольку миссионеры считали, что невозможно бороться с проявлениями язычества, не вникнув в них глубоко, работы, оставленные нам кряшенскими священниками, представляют неоценимое богатство в деле изучения религиозности кряшен конца XIX и начала XX века.

С появлением Н. И. Ильминского для крещёных татар впервые возникла возможность получить образование и богослужение на своём родном языке. Напрашивается логичный вопрос в отношении того, какой же была религиозность кряшен до прихода Н. И. Ильминского? Василий Тимофеев и другие ученики Ильминского свидетельствуют о том, что до своего осознанного знакомства с православной Церковью они жили, культивируя наравне с христианской верой почитание различных духов, приносили жертвоприношения и верили в многочисленные приметы, которые были связаны с существованием чудесных существ, а также обращались к колдунам. Было бы наивно полагать, что с приходом Н. И. Ильминского и активной миссионерской деятельностью его учеников сразу же всем удалось объяснить то, что далеко не все традиции, бытовавшие в среде крещёных татар, имеют подлинно христианское происхождение. Разные миссионеры описывали, сколь трудно было избавлять крещёных татар от их многочисленных “языческих” суеверий. И всё же Н. И. Ильминскому удалось сделать большое дело, открыв вначале одну школу, а затем устроив и целую сеть школ для крещёных; он смог добиться того, что уже к концу XIX века среди кряшен начала формироваться своя интеллигенция, а уровень средней образованности большинства крещёных татар был выше среднего уровня образованности татар-мусульман. Конечно, деятельность Н. И. Ильминского и его учеников не смогла охватить всех кряшен, но именно она дала толчок к совершенно новой кряшенской самоидентификации.

Однако вскоре кряшен фактически объединили с другими татарами, и в 30-х гг. XX в. учебных заведений и школ, ориентированных на кряшен, уже не было. В начале 90-х гг., когда в России наметился процесс демократизации, кряшены вновь стали заявлять о своих правах на более автономное развитие.

Исследования автора показали, что несмотря на специфическое положение кряшен и сложные исторические перипетии, в их среде продолжают сохраняться разные формы религиозности и обряды, которые, правда, иногда входят в конфликт с официальным Православием. Здесь кроется большая проблема, связанная с тем, что количество кряшенских приходов, где служба идёт на родном для кряшен языке, ничтожно мало, поэтому религиозность кряшен и сегодня, особенно в деревнях, продолжает находиться в своеобразной автономии. Стоит упомянуть хотя бы такой факт, что во многих деревнях и сегодня крещением и отпеванием людей занимается не священник, а местные почитаемые бабушки, что является показателем того, в какой малой мере и сегодня православная Церковь участвует в религиозной жизни кряшен. Конечно, в среде кряшен есть и священники, люди с богословским образованием, но их катастрофически не хватает.

Если говорить непосредственно о религиозной идентификации самих кряшен, то здесь, безусловно, следует упомянуть, что Православие для большинства кряшен является основной конфессией. Свою веру люди обозначают по-разному: “Мы православные”, “Мы христиане”, другие говорят “кряшенская вера” — именно так обозначают свою веру пожилые люди и это фактически синоним Православия, иногда ещё говорят “русская вера”; приходилось слышать даже такие объяснения: “Бог у нас русский, а язык татарский”.

Практически в каждом кряшенском доме есть иконы (тэрэлэр). Они традиционно находятся в углу и украшаются по бокам традиционными полотенцами с национальными узорами.

Загробный мир у многих кряшен воспринимается довольно материализованно. По сообщению информантов, он практически такой же, как и тот, в котором живём мы, но там нет скорби и живут только хорошие люди. Для того чтобы попасть в тот мир, крайне важно не только вести порядочную жизнь, но и хорошо провести похороны. Если они прошли хорошо, то значит, и участь на том свете будет добрая, а если что-то произошло во время похорон, то это повод к беспокойству. Есть поверье, что если в семье умирает несовершеннолетний ребёнок, то его мать не должна есть ягоды до Петрова дня, так как по представлениям кряшен на Петров день детям на том свете раздают ягоды. И если мать до этого времени будет есть ягоды, то её ребёнку не достанется ягод, так как мать их съела.

В среде кряшен продолжают оставаться различные поверья, связанные с духами, хотя влияние священников, говорящих о том, что многое в таких поверьях не совсем православно, сказывается на том, что люди пытаются скорректировать свои религиозные представления в соответствии с христианством. Так, одна религиозная женщина рассказывала про духов, но объясняла, что это не у православных, однако при беседе с ней удалось выяснить и то, что, несмотря на осуждаемое ею почитание духов, она продолжает варить так называемую жертвенную кашу на Петров день и вешать платки на специальные молитвенные часовенки (это не часовни как таковые, а памятные знаки или кресты, куда вешают платки; у них приносят жертвы и молятся), которые массово представлены в кряшенских деревнях.

В ходе опросов кряшен выяснилось, что постов большинство кряшен не держит или держат недолго: один день перед праздником, иногда 7 дней перед праздниками (особенно перед Пасхой и Петровым днём). Перед христианскими праздниками кряшены стараются мыть стены, окна и пр., дабы встретить святые дни в чистоте. Интересно, что даже некоторые неверующие кряшены отмечают отдельные праздники. Любопытным кажется то, что мне говорил один неверующий кряшен: “Вот Покров и Троицу я отмечаю. Это для нас как национальный праздник, а Пасху нет, не отмечаю”.

Отсутствие священников порождает необходимость выделять священнослужителей из деревенской среды; часто выбирается человек, считающийся особо религиозным, обычно это женщина. Они могут крестить детей, отпевать умерших и возглавлять общественные моления. В разговорах с ними, с одной стороны, всегда была видна искренняя вера, но с другой стороны очевидно, насколько всё это расходится с традиционным христианством. Одна из таких почитаемых женщин в селе Толкияз рассказывала о своём восприятии христианства. Приведу некоторые её слова: “Есть узкая дорога к Богу. Даже Иисус Христос на небо не попадает, Он слышит лишь Духа Святого. Люди после смерти попадают к Иисусу. Там суд будет, судят ангелы. На левой стороне плохие, а на правой хорошие. И скажут, кто что делал. У них всё записано. Злые в аду будут мучаться, а добрые с Иисусом будут”.

Если говорить о праздниках, то наибольшим почитанием пользуются следующие праздники: Рождество (Роштау или Роштва) и период святок (нардуган), Крещение (Кач ману), Пасха (Олы кон ‘Великий день’), Троица (Тройча), Петров день (Питрау) и Покров (Пукрау). Праздник Рождества тесно связан с последующим нардуганом, который почитается у многих народов, в том числе окружающих кряшен, и скорее всего восходит к древнему празднику зимнего солнцестояния. В дни нардугана и сегодня принято гадать, наряжаться в различные одежды и веселиться. До сегодняшнего дня многие кряшены уверены, что в эти дни все духи и бесы срываются с цепей, а потому после нардугана необходимо очиститься путём омовения в бане или искупавшись в крещенской воде.

Кач ману — Крещение Господне. После окончания святочного периода наступает христианский двунадесятый праздник Крещение. В этот день принято мыться в бане; особенно это важно для тех, кто принимал участие в рождественских играх. Человеку необходимо очиститься от скверны нардугана. Вода даже в бане, по представлением кряшен, обладает особыми очистительными свойствами. Правда, в одной из деревень я зафиксировал обычай мыться до праздника Крещения, а также не мыться 2–3 дня после Крещения. Вероятно, здесь несколько иное отношение к святости воды. Если в других местах кряшены считают, что важно вымыться святой водой, очистившись как бы от грязи не только физической, но и духовной, то другие считают, что крещенская вода настолько свята, что её не следует использовать для обычного омовения, и с этим связан обычай вымыться до Крещения и не мыться после Крещения 2–3 дня. В православной традиции на праздник Крещения принято освящать воду. Раньше в отдельных кряшенских деревнях, также как и в русских, на Крещение люди могли выходить крестным ходом к пруду, в котором освящали воду, после чего вода становилась освящённой, и каждый мог набрать для себя нужное количество, храня в течение года и применяя её во время болезни. Там, где церквей нет, воду освящает один из жителей деревни. Так, в деревне Янсувары все освящают воду у одной женщины, которая опускает туда где-то давно найденный серебряный крест. Обычай таскать воду в вёдрах чуть ли не наперегонки распространён в ряде деревень и сегодня.

Олы кон ‘Великий день’, Пасха. Перед наступлением этого праздника люди убираются в доме, стирают грязные вещи и стараются пошить к празднику новую одежду. В сам праздник принято особое приветствие словами: Христос терелеб торган! ‘Христос воскресе!’. И в ответ — Чыннаб терелеб торган! ‘Воистину воскресе!’.

Праздник Святой Троицы, или Тройча, был приурочен и “празднику берёзы” — Каен бэйрэме. В этот день принято наряжать берёзы — каен башын бэйлэY различными платочками и кусками ткани.

В каждой семье на праздник принято резать барана (питрау тэкэсе). Интересно, что практически все современные кряшены утверждают, что это не просто баран, а жертвенный баран. На мой вопрос, кому же его жертвуют, большинство людей задумывалось и, как правило, не могло найти ответа. Во всяком случае, воспринимают его явно как не просто барана, а жертвенного барана к празднику. В отдельных деревнях мною были записаны случаи бескровного жертвоприношения каши уже после дня Петра и Павла. Обычно это происходило через 2–3 дня после праздника. Жертва варится в больших котлах, которые используются только для жертвоприношений и для других целей использоваться не должны. Жертва приносится на особом почитаемом месте, часто на месте бывшей Церкви или часовни. Смысл этого жертвоприношения — в благополучной погоде и регулярных дождях.

Как говорилось раньше, Питрау кряшенами воспринимался как часть годового цикла; после него начинался период кошения сена, поэтому сразу после праздника кряшены приступали к сенокосу.

В Покров, или Пукрау, принято собирать последний урожай; как и на Петров день, режут жертвенного барана и варят жертвенную кашу и яйца. Многие кряшены считают, что именно в этот день нужно справлять свадьбу.

У кряшен существуют совершенно определённые представления о едином Боге, но вместе с тем в быту продолжается почитание и домашних духов — домового (Ой эйясе, буквально ‘домашний хозяин’), сарайника (Абзар эйясе, буквально ‘хозяин двора или хлева’). Для них отдельные кряшены до сих пор устраивают обряды жертвоприношения. Распространено почитание духов, связанных со стихиями: Су эйясе ‘хозяин воды’ и Жир иясе ‘хозяин земли’. Даже сегодня в отдельных деревнях отмечается праздник Жир жаралгак кон ‘день образования (сотворения) земли’; этот день, вероятно, имеет непосредственную связь с почитанием земли или хозяина земли, но современными кряшенами он воспринимается как православный праздник, который отмечается на следующий день после дня Святой Троицы, то есть он связан с днём Святого Духа, по повериям кряшен, в этот день образовалась земля, и поэтому нельзя вести никакие работы, связанные с землёй.

Также у кряшен пользовался почитанием хозяин леса Урман эйясе и группа лесных существ под названием шурале. Известны и враждебные духи — пярей, убыр, албасты.

В кряшенской среде довольно сильно развито также почитание природы — ручьёв, деревьев, рощ, отдельных мест. Так, в одной из деревень мне удалось зафиксировать обряд почитания священной сосны. Недалеко от неё находится речка, но купаться в ней никому не разрешается, дабы не гневить сосну.

Можно было бы продолжать говорить о специфической кряшенской религиозности, но думаю, что приведённых здесь наблюдений вполне достаточно, чтобы увидеть совершенно особую уникальность этой группы. Конечно, специфическая народная религиозность, о которой писалось здесь, характерна в большей степени для жителей кряшенских деревень, но именно эта религиозность интересна для исследования. Что же касается общего духовного положения кряшен, то отсутствие достаточного количества церквей и священнослужителей продолжает оставаться проблемой. Отдельные лидер ы кряшенских организаций ратуют за возрождение традиционных кряшенских школ, которые также были ликвидированы и до сих пор не воссозданы. Конечно, у кряшен есть свои проблемы, но этот народ имеет уникальную историю и культуру, которая, несомненно, требует более глубокого изучения.

1Глухов-Ногайбек М. С. Судьба гвардейцев Сеюмбеки. Казань, 1993.

2Юзефович М. В. Христианство, магометанство и язычество в восточных губерниях России // Русский вестник (март). М., 1883.