краниовертебральный переход и шейный отдел что это такое

МРТ краниовертебрального перехода что показывает

Краниовертебральный переход представляет собой область сочленения позвоночника и затылочной кости черепа. Из-за анатомических особенностей, здесь часто возникают дегенеративно-дистрофические заболевания, воспалительные процессы, которые требуют лечения. МРТ краниовертебрального перехода — это безальтернативный метод быстрой, бесконтактной визуализации местных тканей. Назначается в рамках первичной диагностики или для целей верификации, подтверждения патологического процесса.

Методика позволяет визуализировать разные анатомические структуры:

МРТ краниовертебрального перехода не создает лучевой нагрузки на организм, не доставляет дискомфорта, не причиняет боли. Потому процедуру можно проводить неоднократно, так часто, как того требует клиническая ситуация. Возрастных ограничений также нет. Методика полностью безопасна.

Заболевания краниовертебрального перехода

Что показывает МРТ краниовертебрального перехода, зависит от конкретного клинического случая. Методика позволяет визуализировать ткани этой анатомической области. В том числе:

Часть затылочной кости. Основание черепа.

Первые позвонки шейного отдела позвоночника.

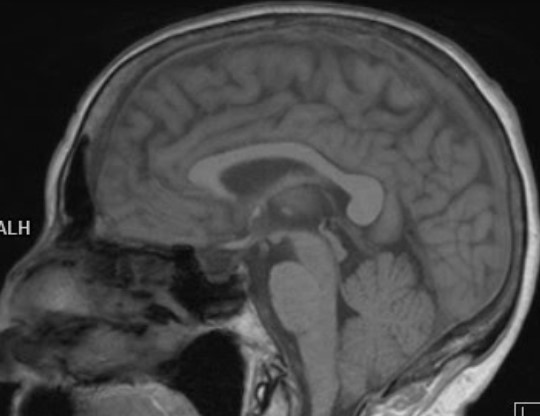

МРТ головного мозга в сагиттальной плоскости. Миндалины мозжечка пролабируют в большое затылочное отверстие (аномалия Арнольда-Киари). Спинной мозг обычной формы и размеров, контуры его ровные, четкие. Структура спинного мозга неоднородная за счет наличия на уровне тел С1-С3 позвонков в зоне сканирования в области центрального канала кистозного включения (сирингогидромиелическая киста). Признаков перифокального отека вещества спинного мозга не выявлено.

По результатам процедуры, можно обнаружить аномалии развития, патологии костно-мышечных структур, сосудов, нервных тканей. Вот лишь некоторые возможные заболевания и изменения:

МРТ показывает полную картину анатомической области, позволяет быстро оценить состояние.

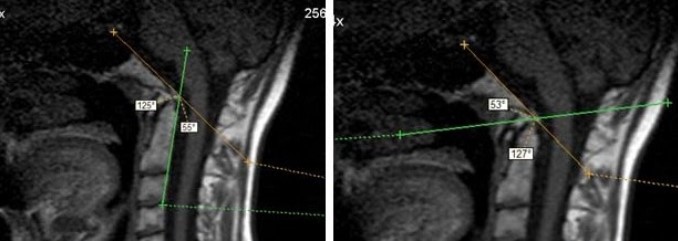

МРТ краниовертебрального перехода. Краниовертебральный угол уменьшен до 125 гр. Угол Богарта увеличен до 127 гр. Зубовидный отросток С2 позвонка расположен на уровне линии Чемберлена. Признаки диспластических изменений краниовертебрального перехода — платибазия.

МРТ краниовертебрального перехода, как делают?

При обследовании церебральных структур, области краниовертебрального перехода важна мощность аппарата. Исследование проводится на высокопольных томографах закрытого типа, мощностью 1.5 Тл. Такой аппарат может выявить патологические изменения на самых ранних стадиях, когда симптомы только-только появляются.

Процедура проходит без дискомфорта и неприятных ощущений:

На этом диагностика заканчивается. Еще спустя 20-30 минут человек получает результаты на руки. В том числе протокол обследования, заключение рентгенолога, снимки в напечатанном или оцифрованном формате.

Показания и противопоказания к МРТ краниовертебрального перехода

Основания для МРТ краниовертебрального перехода — это локальные аномалии костно-мышечных структур, нервных тканей. Все возможные симптомы, которые указывают на предположительный патологический процесс. Среди конкретных показаний:

Перечень показаний примерный. В некоторых случаях, МРТ краниовертебрального перехода назначают при явных признаках врожденных аномалий у детей младшего возраста. На нарушения указывает группа признаков:

Показания к магнитно-резонансной томографии касаются предположительных патологий шейного отдела позвоночника, головного мозга и нервных структур.

Противопоказания к магнитно-резонансной томографии малочисленны. МРТ полностью безопасная методика. Процедуру можно рекомендовать, в том числе и детям, поскольку нет рентгеновского излучения. Все же основания для отказа есть. Среди таковых:

Большая часть противопоказаний — это относительные факторы. Как только положение приходит в норму, можно провести и само обследование.

Подготовка к МРТ краниовертебрального перехода

Специальная подготовка к МРТ не требуется. Достаточно прибыть в клинику к назначенному времени.

Расшифровка МРТ головного мозга с краниовертебральным переходом

Расшифровкой результатом томографии занимается врач-рентгенолог. Он подробно описывает все изменения, выдает свое заключение. Снимки повторно смотрит лечащий специалист, делает выводы и ставит диагноз с учетом заключения врача-рентгенолога. По необходимости назначает дополнительные обследования.

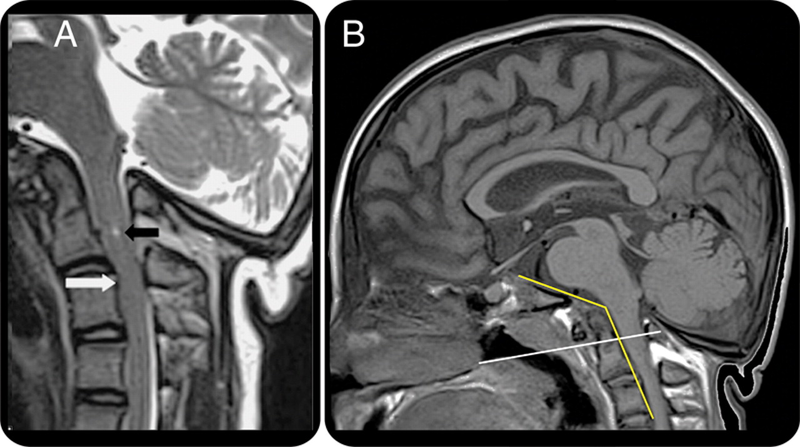

МРТ шейного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости. Имеется смещение тела С7 позвонка кпереди относительно тела Th1 позвонка. Тело С7 позвонка без признаков отека костного мозга. Отмечается компрессионный перелом тела Th1 позвонка, преимущественно за счет неровности передне-верхней замыкающей пластинки. Спинной мозг однородной структуры.

МРТ краниовертебрального перехода — это безопасный и эффективный метод диагностики заболеваний позвоночника, нервных структур, сосудов, головного мозга.

МРТ краниовертебрального перехода: что это такое и что показывает

Краниовертебральный переход образован затылком и двумя шейными позвонками. В этом месте соединяется черепная кость и позвоночник. Нарушения строения позвонков и кости, их неправильное расположение приводят к заболеваниям. Для диагностики нарушений проводят МРТ краниовертебрального перехода.

Что представляет собой МРТ краниовертебрального перехода?

Это неинвазивный способ диагностирования, с помощью которого оценивают состояние спинного мозга в зоне стыка черепа и верхних позвонков. МРТ краниовертебрального перехода: что это позволяет увидеть? Оборудование создает визуализацию основания черепа и шейного отдела позвоночника для оценки состояния спинного мозга, сосудов, строения и структуры позвонков, межпозвоночных дисков. Тщательное исследование на томографе позволяет определить старые и свежие травмы, а также патологические отклонения в развитии. Аномалии верхних позвонков в большинстве случаев диагностируют лишь спустя длительное время после травмы, в результате появляются осложнения и заболевания. Чтобы этого избежать, после травмы или при появлении характерных признаков рекомендуется пройти магнитно-резонансную томографию.

Безопасно ли МРТ краниовертебрального перехода?

МРТ головы является абсолютно безопасной процедурой, в процессе исследования краниовертебрального перехода не используется рентгеновское излучение. Метод может применяться по отношению к пациентам на искусственной вентиляции легких и находящихся в состоянии медицинского сна. С помощью данного метода проводят обследование мягких тканей.

Показания к МРТ краниовертебрального перехода

Процедуру назначают при наличии травм и следующей симптоматики:

Переломы 1-2 шейных позвонков

Перелом шейного позвонка относится к тяжелым травмам. Нарушение целостности костной ткани в данной зоне опасно для здоровья и жизни человека. МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника позволяет провести точную диагностику.

Вывихи позвоночника

Вывихи могут быть связаны с повреждением спинного мозга, поэтому тщательное исследование шейного отдела проводится с использованием современного магнитно-резонансного томографа.

Повреждения связок начальных позвонков

Резкие движения и сгибания туловища могут вызвать повреждения связок первых позвонков. Человек испытывает сильную, глубокую боль в позвоночнике, которая увеличивается при кашле, движении. Для точного диагностирования, что это за травма, применяют МРТ краниовертебрального перехода.

Травмы мыщелков затылочной кости

Такие повреждения очень опасны. Распространенными причинами являются транспортные происшествия, падения, удары сзади. С помощью томографа определяют тяжесть повреждений для назначения лечения.

Ушиб мягких тканей основания черепа

Это распространенная травма, встречающаяся у детей и взрослых. С помощью обследования врач определяет степень ушиба и зону повреждения для назначения правильного лечения.

Заболевания, при которых показана МРТ краниовертебральной зоны

МРТ головы, в том числе краниовертебрального перехода, является эффективным способом выявления следующих заболеваний и патологий:

Энцефаломиелит

При энцефаломиелите изменения имеют неспецифический характер и заметны лишь при тяжелой форме течения заболевания. Поражение локализуется в области зрительных бугров, базальных ганглиев, передних рогов, мозжечка. МРТ позволяет точно диагностировать заболевание на ранних стадиях.

Рассеянный склероз

С помощью МРТ краниовертебрального перехода определяют патологические процессы, характерные для рассеянного склероза. По результатам томографии получают снимки высокого качества, визуализирующие заболевание.

Остеохондроз

Метод используют в случаях, когда невозможно поставить точный диагноз. Томограф позволяет подробно исследовать изменения в организме. Обработка результатов на компьютере дает трехмерную картину органа при остеохондрозе.

Травмы краниовертебрального перехода

Это распространенная патология, несущая опасность для здоровья человека. С помощью МРТ оценивают состояние позвоночника и назначают лечение.

Грыжевая блокада перехода

На МРТ определяют такую сложную аномалию краниовертебрального перехода, как грыжевая блокада. Это труднодиагностируемое заболевание.

Особенности выполнения процедуры

Для прохождения обследования необходимо снять все предметы из металла, в том числе пирсинг, съемные зубные протезы, слуховые аппараты. Для процедуры используется оборудование в виде цилиндра, в который заезжает подвижный стол. Во время обследования пациент должен лежать неподвижно, чтобы не помешать получению качественных снимков.

Противопоказания к исследованию

Процедура не проводится при наличии в теле обследуемого электронных устройств и металлических изделий, которые не могут быть удалены (кардиостимулятор, несъемные зубные протезы, спицы и скобы в костях). Противопоказанием является первый триметр беременности и период лактации.

МРТ краниовертебрального перехода что показывает

Краниовертебральный переход − это место соединения черепа с шейным отделом позвоночника. МРТ краниовертебрального перехода делают с целью изучения всех его структур:

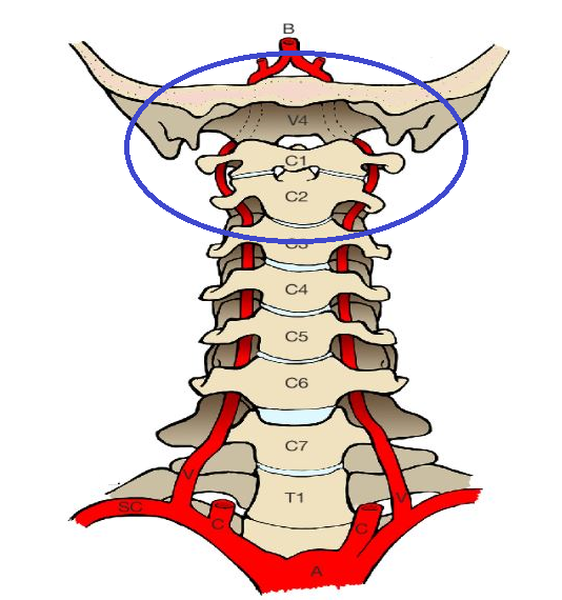

Область краниовертебрального перехода: C1 − первый шейный позвонок (атлант), C2 − второй шейный позвонок (аксис).

Кости, относящиеся к данной анатомической области:

Атланто-затылочный сустав является бездисковым и обеспечивает кивательные и незначительные боковые движения головы.

Соединение атланта и аксиса формируется тремя мелкими бездисковыми суставами и дает возможность совершать вращательные движения головой. Стабилизируют эти сочленения связки и мышцы. Внутри позвонков расположен костный канал, в котором проходит сосудисто-нервный пучок.

Патологии этой области имеют очень разнообразные симптомы, а внедрение МРТ-диагностики позволяет четко определить причину проблемы. Данный метод − единственный способ четко визуализировать связочный аппарат.

Аномалии краниовертебрального перехода

Врожденные появляются при воздействии на плод в период его развития неблагоприятных факторов или генетических отклонений.

Приобретенные могут появиться в результате:

Опухоль краниовертебральной области (обозначена стрелкой)

Платибазия

Достаточно частая аномалия, характеризующаяся уплощением основания черепа. Может быть врожденной или приобретенной в результате рахита, остеопороза, длительной внутричерепной гипертензии в раннем возрасте и других причин.

Платибазия I и II степени определяется только на МРТ и может не иметь клинических проявлений. При III степени уменьшается объем задней черепной ямки и появляются неврологические симптомы:

Базилярная импрессия

Часто сочетается с платибазией. Это выпячивание зубовидного отростка аксиса в большое затылочное отверстие, что приводит к сдавлению нервов, сосудов, нарушению оттока спинномозговой жидкости. Проявляться может только к 15 − 25 годам.

Ее клинические проявления:

Данная аномалия бывает как врожденной, так и приобретенной на фоне таких заболеваний, как остеопороз, болезнь Педжета, остеомиелит, гиперпаратиреоз, опухоли.

На МРТ краниовертебрального перехода − платибазия и базилярная импрессия при несовершенном остеогенезе

Ассимиляция атланта

Врожденная аномалия − сращение первого шейного позвонка с затылочной костью. Это может приводить к компрессии спинного мозга и ущемлению продолговатого мозга. Кроме того, данное состояние приводит к развитию патологической подвижности в нижней части шейного отдела позвоночника и перегрузке межпозвонковых дисков, вызывая их дегенерацию.

Для данного заболевания характерно длительное бессимптомное течение и манифестация в зрелом возрасте, когда снижаются компенсаторные возможности нервной ткани. Наиболее частые проявления ассимиляции атланта:

У детей эта аномалия обычно диагностируется не ранее 9 − 10 лет.

МРТ-диагностика позволяет дифференцировать ассимиляцию атланта от рассеянного склероза, остеохондроза, арахноидита, абсцесса и опухоли.

Атланто-аксиальная дислокация

Это нарушение соотношения между первым и вторым шейным позвонками. Чаще всего − это смещение атланта вперед по отношению к аксису.

Не является самостоятельным заболеванием, а появляется как следствие травм и некоторых патологий (ревматоидное поражение, несовершенный остеогенез, болезнь Марфана, травмы).

На КТ и рентгенографии за счет наложения других костных структур (сосцевидный отросток, нижняя челюсть) диагностика может быть неверной, поэтому вывихи часто диагностируют спустя несколько лет после травмы. За это время позвонки жестко фиксируются в неправильном положении, что делает невозможным их безоперационное вправление.

Для выбора тактики лечения важна следующая классификация:

При данной патологии принципиально важно оценить состояние связочного аппарата, что позволяет сделать только магнитно-резонансная томография.

Аномалия Арнольда-Киари

Это врожденный порок развития, при котором мозжечок и продолговатый мозг расположены атипично (в позвоночном канале).

До появления метода МРТ диагностика данной патологии вызывала большие затруднения, так как другие способы лучевой диагностики не дают четкой визуализации этих структур. В 80% случаев аномалия Арнольда-Киари сочетается с сирингомиелией (множественные кисты в спинном мозге), которая тоже диагностируется только на МРТ.

МРТ краниовертебрального перехода, как делают

Во время процедуры пациент лежит на кушетке, расположенной внутри магнитного контура. Для получения качественных снимков необходимо сохранять неподвижное положение тела. Контакт с врачом поддерживается по специальной аудиосвязи. Томография длится около 15 минут и переносится очень комфортно. Перед процедурой нужно будет снять все металлические украшения и детали одежды, выложить банковские и другие магнитные карты. После окончания сканирования врач делает описание снимков в течение 20 минут, а получить результаты можно в любом удобном формате.

Показания и противопоказания к МРТ краниовертебрального перехода

Жалобы пациентов, имеющих патологию этой области могут быть очень разнообразны. В некоторых случаях возможно бессимптомное течение, клинические признаки могут проявиться в зрелом возрасте после травмы или инфекционного заболевания, сопровождающегося сильным кашлем.

У детей можно предположить краниовертебральную аномалию при наличии:

Симптомы, при которых необходимо проведение МРТ краниовертебральной области у лиц любого возраста:

Не распознанные вовремя аномалии краниовертебральной зоны могут создавать высокий риск серьезных осложнений при любой легкой травме. В данном случае ранняя диагностика помогает избежать фатальных последствий.

Противопоказанием для проведения МРТ-диагностики являются:

Подготовка к МРТ краниовертебрального перехода

Нет необходимости проведения какой-либо особой подготовки. Непосредственно перед процедурой необходимо сообщить врачу существовании имплантов или инородных тел, предоставить результаты ранее проведенных исследований (при их наличии).

Расшифровка МРТ головного мозга с краниовертебральным переходом

Магнитно-резонансное обследование позволяет определить, есть ли компрессия ствола мозга и области его перехода в спинной мозг. В норме отверстие затылочной кости имеет достаточный диаметр для правильного положения сосудисто-нервных образований и свободной циркуляции спинномозговой жидкости.

При патологиях этой зоны возможно сужение спинномозгового канала, перегибы ствола мозга, приводящие к нарушению кровообращения и оттока спинномозговой жидкости.

После проведения процедуры сканирования, врач подробно описывает все анатомические структуры и обнаруженные отклонения. Получить снимки и заключение можно в любом удобном формате.

МРТ краниовертебрального перехода − наиболее надежная и безопасная диагностика при подозрении на патологию данной области.

Краниовертебральные аномалии ( аномалии краниовертебрального перехода )

Краниовертебральные аномалии — отклонения в анатомическом взаиморасположении и строении структур области соприкосновения черепной коробки и позвоночника. Зачастую не имеют клинических проявлений. В клинически значимых случаях манифестируют синдромами внутричерепной гипертензии, поражения позвоночной артерии, сдавления корешка, спинного мозга или ствола; у маленьких детей возможны расстройства дыхания. Диагностируются краниовертебральные аномалии при помощи краниографии, МРТ или КТ краниовертебральной области. Необходимо наблюдение невролога, по показаниям — нейрохирургическое лечение.

МКБ-10

Общие сведения

Краниовертебральный переход включает образованное затылочной костью основание черепа и первые 2 шейных позвонка (атлант и аксис). Это зона соединения неподвижной черепной коробки и мобильного позвоночника. Нарушения правильного анатомического строения и положения костных образований, лежащие в основе краниовертебральных аномалий (КВА), зачастую отражаются на расположенных в этой области структурах головного и спинного мозга, что влечет появление соответствующей неврологической симптоматики. Последняя носит довольно вариативный характер, связана в основном с компрессией верхнешейных сегментов спинного мозга и спинальных корешков, ствола мозга, мозжечка, IX-XII черепно-мозговых нервов, позвоночных артерий; нарушением циркуляции цереброспинальной жидкости. Краниовертебральные аномалии легкой степени выраженности протекают субклинически, однако их выявление имеет важное значение в клинической неврологии, особенно, когда речь идет о проведении мануальной терапии.

Причины краниовертебральных аномалий

Врожденные аномалии краниовертебрального перехода возникают как результат нарушения эмбриогенеза при воздействии на плод вариабельных негативных факторов. К последним относят повышенный радиоактивный фон, внутриутробные инфекции, интоксикации при дисметаболических заболеваниях, профессиональных вредностях или зависимостях (наркомании, курении, алкоголизме) беременной. В ряде семей прослеживается значительно более высокая частота аномалий, чем в общем по популяции, что говорит в пользу наследственной передачи КВА, имеющей, вероятно, мультифакторный характер.

Приобретенные краниовертебральные аномалии могут формироваться в результате травм позвоночника в шейном отделе или черепно-мозговых травм, в том числе и родовых травм новорожденного. Кроме того, травмы часто служат триггером, провоцирующим клинические проявления ранее бессимптомно протекающей аномалии. Деформации краниовертебральной зоны возможны вследствие остеопороза, причиной которого могут выступать рахит, гиперпаратиреоз, деформирующий остеит, остеомаляция. Приобретенные краниовертебральные аномалии могут возникать в связи с разрушением костных структур краниовертебрального перехода при остеомиелите, опухолях костей, туберкулезе, актиномикозе, сифилисе.

Признаки краниовертебральных аномалий

Клиническая картина аномалий краниовертебрального перехода весьма вариабельна: от субклинического течения до возникновения грубых неврологических расстройств. Она обусловлена видом и степенью имеющихся костных дефектов. Визуальные признаки, характеризующие краниовертебральные аномалии, включают: низкий рост волос на затылке, укороченную шею, ограничение подвижности головы, увеличенный шейный лордоз, кривошею, измененную посадку головы. Манифестация клиники зависит от тяжести аномалии. При грубых деформация она, как правило, происходит в раннем детском возрасте, при умеренных и легких — возможна в любой возрастной период, но обычно является отсроченной.

Клиническая симптоматика бывает представлена синдромом позвоночной артерии и хронической ишемией головного мозга, обмороками, гидроцефалией и внутричерепной гипертензией, в тяжелых случаях — синдромом вклинения ствола и миндалин мозжечка в затылочное отверстие. У детей раннего возраста краниовертебральные аномалии могут быть причиной синдрома сонных апноэ, стридора и пр. дыхательных нарушений.

Виды краниовертебральных аномалий

Проатлант — рудиментарный костный элемент в области затылочной кости. Врожденная патология, связанная с нарушением редуцирования соединительнотканного тяжа, образующегося с вентральной стороны позвонков в ходе онтогенеза. При отсутствии сращений рудиментарного элемента с окружающими костными структурами говорят о свободном проатланте. При его слиянии с передним краем большого затылочного отверстия употребляют термин «третий мыщелок», при срастании с задним краем — термин «околозатылочный отросток».

Гипоплазия и аплазия задней дуги атланта. В первом случае клинические проявления отсутствуют, порок диагностируется рентгенологически. Аномалия встречается у 5-9% населения. Во втором случае в детском возрасте или пубертате возникает сдавление дистальной части ствола и верхних отделов спинного мозга. Характерно быстрое усугубление симптоматики. Встречаемость порока составляет 0,5-1%.

Ассимиляция атланта — сращение 1-го шейного позвонка и затылочной кости. Может быть полным и неполным, одно- и двусторонним. Частота аномалии не превышает 2%. Ассимиляция атланта манифестирует клинически после 20-летнего возраста головными болями с вегетативной симптоматикой. Возможен ликворно-гипертензионный синдром, легкие диссоциированные сенсорные нарушения, расстройства функции нижних черепно-мозговых нервов.

Аномалии зубовидного отростка по различным данным встречаются у 0,5-9% населения. Включают гипо- и аплазию, а также гипертрофию отростка, которые протекают без клинических проявлений. Неврологическая симптоматика возникает в случаях, когда зубовидный отросток не сращен с аксисом, а формирует отдельную зубовидную кость. В таких условиях отмечается хронический атланто-аксиальный подвывих, возможна компрессия проксимальных отделов спинного мозга.

Платибазия — уплощение основания черепной коробки. Клинически платибазия проявляется только при III степени уплощения, сопровождающейся существенным уменьшением размеров задней черепной ямки, влекущим за собой внутричерепную гипертензию, сдавление мозжечка и IX-XII пар черепных нервов.

Базилярная импрессия — вдавление основания черепа в его полость. В популяции встречается с частотой 1-2%. При базилярной импрессии симптомы, обусловленные уменьшением задней черепной ямки, сочетаются с признаками сдавления спинальных корешков первых шейных сегментов. В этих сегментах возможно возникновение компрессионной миелопатии с центральным тетрапарезом. Крайняя выраженность аномалии (вворачивание основания внутрь полости черепа) носит название конвексобазия.

Аномалия Киммерли связана с наличием дополнительной дужки атланта, ограничивающей позвоночную артерию. Аномалия Киммерли бывает полная и неполная, одно- и двусторонняя. Клинически значима лишь у четверти носителей порока. Проявляется синдромом позвоночной артерии, обмороками, ТИА, в тяжелых случаях вероятен ишемический инсульт.

Аномалия Киари — врожденный порок развития, при котором часть структур задней черепной ямки пролабирует в затылочное отверстие. У 80% пациентов имеется сирингомиелия. Выделяют 4 типа аномалии Киари, которые отличаются возрастом дебюта и клинической симптоматикой.

Синдром Клиппеля-Фейля — редкая врожденная аномалия (частота 0,2-0,8%) в виде уменьшения числа шейных позвонков и/или их сращении. Может иметь наследственный или спорадический характер. Синдром Клиппеля-Фейля часто сочетается с др. пороками развития (расщеплением позвоночника, полидактилией, волчьей пастью, аномалиями зубов, врожденными пороками сердца и т. п.). Характерна возникающая еще в раннем детстве мышечная слабость с исходом в парезы. В ряде случаев наблюдаются врожденная гидроцефалия и олигофрения.

Диагностика краниовертебральных аномалий

Наряду с клиническим обследованием важное значение в диагностике имеет выполнение рентгенографии черепа и рентгенографии шейного отдела позвоночника. С целью визуализации мягкотканных структур краниовертебрального перехода назначают МРТ головного мозга и МРТ позвоночника в шейном отделе. Исследование выполняется в режимах Т1 и Т2, в сагитальной и аксиальной проекциях. По показаниям проводят МРТ сосудов головного мозга. При невозможности МРТ-обследования, а также для более точной визуализации костных образований краниовертебральной зоны, выполняют КТ позвоночника и КТ головного мозга.

Дополнительно проводят консультацию офтальмолога с офтальмоскопией (осмотром глазного дна), консультацию отоневролога с аудиометрией, непрямой отолитометрией. При необходимости исследуют стволовые вызванные потенциалы. Наличие синдрома позвоночной артерии является показанием к сосудистым исследованиям — РЭГ с функциональными пробами, УЗДГ экстракраниальных сосудов. Для выявления наследственной патологии проводится консультация генетика и генеалогический анализ.

Лечение краниовертебральных аномалий

Пациенты с аномалиями краниовертебрального перехода должны соблюдать ряд предосторожностей, чтобы не спровоцировать и не усугубить клинические проявления аномалии. Не желательны резкие наклоны и повороты головы, стойки на голове, кувырки, занятия травматичным спортом и форсированные нагрузки. Наблюдение субклинических форм КВА и базисная терапия при умеренных проявлениях осуществляется неврологом. Традиционно основу базисного лечения составляют ноотропные, нейротрофические и вазоактивные фармпрепараты, хотя их эффективность при краниовертебральных аномалиях не доказана.

При выраженных клинических проявлениях решается вопрос о возможности нейрохирургической коррекции порока. Показаниями к хирургическому лечению являются симптомы компрессии ствола, мозжечка или спинного мозга, нарушение церебрального кровообращения. При базилярной импрессии и аномалии Киари проводится краниовертебральная декомпрессия, при аномалии Киммерли — резекция дополнительной дужки атланта, при ассимиляции атланта — ламинэктомия для декомпрессии спинного мозга и стабилизация позвоночника при помощи спондилодеза, при синдроме Клиппеля-Фейля — операция цервикализации.