корпородез шейных позвонков что это такое

Операция на позвоночнике с установкой имплантатов

Среди всех заболеваний особенную опасность для жизни и здоровья человека представляют патологии позвоночника. Во многих случаях они сопровождаются тяжелыми и, к сожалению, необратимыми изменениями в костных элементах, а также межпозвоночных дисках. Это создает серьезную угрозу для развития осложнений, вплоть до получения инвалидности. Поэтому во многих случаях только нейрохирургические операции могут исправить ситуацию. Практически в 65–70 % случаев для устранения имеющихся нарушений используются имплантаты разного рода.

Показания

Нейрохирургические вмешательства являются крайней мерой и используются в тех случаях, когда консервативные способы лечения оказываются неэффективными, а качество жизни больного постоянно снижается или возникает серьезная угроза здоровью или даже жизни. Операции не позвоночнике сопряжены с рядом рисков, поскольку в нем проходит спинной мозг, отвечающий за двигательные возможности всего человеческого тела и многих внутренних органов. Но в определенных случаях только они способны уберечь человека от инвалидности и других негативных последствий.

Таким образом, операция на позвоночнике с последующей установкой имплантата применяется при:

Пациентов направляют на консультацию к спинальному хирургу с серьезными неврологическими нарушениями, в частности усиливающимися болями в спине, отдающими в ноги, руки, а также нарушениями чувствительности или параличом. Решение о необходимости проведения операции принимается после комплексного обследования с применением МРТ, КТ, рентгена, УЗИ и ряда других обследований.

К помощи современных имплантатов прибегают при проведении:

Но эти операции не могут проводиться при:

Современные имплантаты, применяемые в спинальной хирургии и нейрохирургии

Позвоночные имплантаты представляет собой специальные конструкции разной формы и размеров, которые вживляются в позвоночник. В результате они берут на себя функцию стабилизаторов, корректируют расположение и высоту позвонков или полностью замещают отдельные из них.

Современные позвоночные имплантаты выпускаются не только для решения разных задач, но и в разных модификациях. Они производятся из инновационных материалов, полностью безопасных и биосовместимых с тканями человеческого тела. В роли таковых используются:

Одними из крупнейших производителей позвоночных имплантатов являются:

Современный ассортимент позвоночных имплантатов позволяет покрыть все потребности нейрохирургических отделений. Широкий выбор конструкций дает возможность решить практически любые проблемы с позвоночником у больных с разным уровнем материального достатка. Для каждого пациента выбирается оптимальная модель, которая будет максимально полно соответствовать анатомическим особенностям его позвоночника и выполнять поставленную задачу.

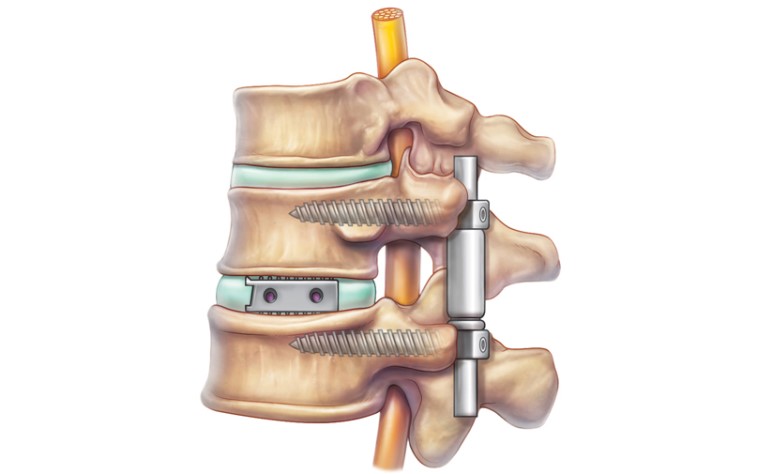

Все современные имплантаты представляют собой конструкции из отдельных пластин, винтов, пружин, скоб, цилиндров с крепежными элементами, кейджи или цельные эндопротезы дисков и позвонков. Их можно разделить на 2 группы:

Современные имплантаты полностью удовлетворяют самым высоким требованиям нейрохирургии. Они обладают:

Имплантаты особенно незаменимы при наличии прогрессирующей нестабильности позвонков. В таких ситуациях с их помощью удается зафиксировать позвонки в правильном положении, не давая им возможности смещаться за физиологические пределы. Вместе с этим они позволяют устранить даже очень мощные болевые ощущения, спровоцированные компрессионным синдромом. Как правило, имплантаты фиксируются на смежные позвонки с помощью винтов-саморезов. При этом специально разработаны модели для имплантации в шейный, грудной, поясничный и крестцовый отделы позвоночника.

Особенности и виды имплантатов шейного отдела позвоночника

Специально разработанные для имплантации в шейный отдел позвоночника конструкции точно повторяют анатомию позвонков этого отдела позвоночника и способны надежно стабилизировать его. Сегодня они представлены в достаточно широком разнообразии, что позволяет спинальному хирургу выбирать то устройство, которое будет максимально полно решать поставленные задачи.

Среди самых востребованных имплантатов для шейного отдела позвоночника:

В шейном отделе позвоночника чаще всего возникают нарушения в результате получения травм, в особенности ДТП, что нередко приводит к необходимости проведения операции и установке имплантата.

При протезировании шейного отдела позвоночника пациенту рекомендуется оставаться в стационаре не более 2–3 дней. Но после этого важно пройти полноценную реабилитацию, чтобы имплантированная конструкция надежно прижилась. Восстановительный период после нейрохирургических операций на шейном отделе позвоночника занимает в среднем 2 месяца.

Титановый сетчатый Mesh

Имплантат представляет собой тонкостенный, полый внутри цилиндр с сетчатой структурой. Он предназначен для установки между телами позвонков с целью замены удаленного межпозвоночного диска и укрепляется специальной опорной пластиной.

Внутрь цилиндра во время операции нейрохирург помещает фрагмент собственной кости пациента, что обеспечивает постепенное обрастание костной тканью имплантата и надежную консолидацию позвонков между собой. В результате они срастаются, тем самым формируя единый костный конгломерат.

Телозамещающий телескопический имплантат ADD plus

Конструктивно имплантат образован телозамещающим кейджем и пластиной. Он изготавливается из титана и обладает дистракционными возможностями.

Телозамещающий телескопический имплантат ADD plus используется при отсутствии возможности восстановить тело позвонка, что спровоцировало необходимость его удаления, например путем корпэктомии. Он устанавливается в освободившееся пространство между телами сохраненных позвонков. Это позволяет сохранить нормальную высоту прооперированного отдела позвоночника и надежно стабилизировать его.

Стабилизирующий шейный кейдж HRC Cervical

Имплантат представляет собой трапециевидную шайбу, в центре которой присутствует крупное отверстие. Его тело производится из высокопрочного полимерного материала PEEK с эластичным модулем упругости, который полностью соответствует свойствам губчатой и кортикальной костной ткани. Он применяется для замены удаленного по тем или иным причинам позвонка.

В полость кейджа укладывается костный трансплантат, благодаря чему достигается высокое качество его сращивания с телами позвонков. Имплантат HRC Cervical не нуждается в использовании винтов и каких-либо дополнительных пластин, поскольку оснащен специальным титановым фиксатором. Он выполнен в форме лезвия, которое располагается на одной из граней кейджа.

Таким образом, шейный имплантат монтируется за счет врезания фиксатора в кость позвонка при его повороте. Это обеспечивает надежность его фиксации между смежными позвонками и устраняет риск миграции.

Эндопротез шейного межпозвоночного диска М6-С

Одним из самых современных и эргономичных имплантатов для шейного отдела позвоночника является эндопротез межпозвоночного диска. Он полностью повторяет анатомию и биомеханику природного диска, что позволяет рассматривать его в качестве полноценного органозамещающего устройства.

Надежность фиксации протеза достигается за счет специально созданных ребер на опорных платформах и их пористости. Благодаря этому процессы остеоинтеграции протекают с высокой скоростью, а конструкция быстро приживается.

Особенности и виды имплантатов поясничного отдела позвоночника

Поскольку пояснично-крестцовый отдел позвоночника наиболее подвержен дегенеративно-дистрофическим заболеваниям, часто страдает от бытовых и профессиональных травм, именно на нем чаще всего проводятся операции. Поэтому и видов имплантатов для замены удаленных частей существует огромное множество.

Они не только позволяют добиться жесткой фиксации позвонков или обеспечить их подвижность в физиологических пределах, но и устранить возникающие при поражении позвоночника опухолями нарушения.

Так же как и имплантаты шейного отдела, они могут устанавливаться с применением костных трансплантатов или без них. При этом в поясничный отдел позвоночника конструкции устанавливаются не только при классических открытых операциях, но и в рамках применения методов малоинвазивной хирургии.

При замене межпозвоночного диска в поясничном отделе позвоночника срок госпитализации составляет в среднем около 10 суток. После этого начинается период реабилитации, который затягивается примерно на 3 месяца.

Титановые имплантаты в позвоночник

Благодаря высокой прочности титана именно он чаще всего используется для протезирования пояснично-крестцового отдела позвоночника, поскольку на него приходятся наибольшие нагрузки. Этот металл обладает всеми необходимыми для надежной стабилизации хребта свойствами:

Металлические конструкции зачастую монтируются посредством специальных винтов и пластин. Также для восстановления анатомии пояснично-крестцового отдела позвоночника могут использоваться динамические системы, телескопические имплантаты и полые кейджи.

Операции с использованием титановых имплантатов доступны по стоимости. Но при нарушении техники установки или использования конструкции они могут проседать в тела соседних позвонков или сдвигаться с изначальной позиции, что приводит к развитию осложнений.

Кофлекс

Одним из ярких представителей титановых имплантатов для пояснично-крестцового отдела позвоночника является Кофлекс. Операции с его применением более чем в 85% случаев закачиваются успехом. Он представляет собой подковообразную пружину, по обеим сторонам которой расположены парные крепежные элементы в виде клемм. Поэтому конструкцию просто вводят в межостистое пространство и фиксируют ее в нужном положении зажимами к остистым отросткам.

Кофлекс монтируется при малоинвазивных операциях и обеспечивает динамическую фиксацию позвоночника. Поскольку для его вживления не требуется серьезного вмешательства в организм, реабилитация протекает легко и быстро.

Чаще всего он применяется при дискэктомии и других декомпрессионных операциях, необходимость в которых возникает при проседании позвонков, межпозвоночных грыжах, стенозе позвоночного канала или компрессии спинномозговых корешков. Система Кофлекс принадлежит к числу межостистых имплантатов и призвана:

Этот имплантат отличается простотой технического исполнения, но он способен обеспечить динамическое сжатие и распрямление позвоночника при выполнении соответствующих движений. Его ось ротации совпадает с осью фасеточных суставов. Благодаря этому система Кофлекс обеспечивает сохранение близкой к естественной биомеханики позвоночника.

Но особенности конструкции имплантата не позволяют использовать его в сегменте L5–S1, поскольку крестец не обладает выраженными остистыми отростками. Поэтому хирургам не к чему его крепить.

Система Diam является альтернативой Кофлекса, поскольку также принадлежит к числу динамических межостистых амортизаторов. Но в отличие от своего предшественника Диам можно использовать для стабилизации и сохранения нормальной высоты сегмента L5–S1.

Diam представляет собой устройство оригинальной формы со специальными удлиненными усиками, изготовленное из жесткого и упругого силикона, покрытого лавсаном для получения нужной степени жесткости. Он позволяет сохранить нормальную функцию разгибания и сгибания в позвоночно-двигательном сегменте.

Благодаря усикам конструкция надежно фиксируется между остистыми отростками и позволяет правильно распределять нагрузку на позвоночник. Она используется в роли своеобразной распорки для стабилизации и возвращения нормальных функций всему позвоночнику. При этом установка осуществляется малоинвазивным способом, без существенного повреждения и рассечения мышц спины, что положительно сказывается на тяжести и длительности реабилитации.

Эндопротезы поясничного межпозвонкового диска М6-L

Эндопротезы для замены межпозвоночных дисков в пояснично-крестцовом отделе позвоночника по конструкции аналогичны шейным, но отличаются более крупными размерами. Точно так же они обеспечивают сохранение естественной подвижности позвоночника и устраняют риск искривления хребта, развития осложнений и болевого синдрома.

Эффективность операций на позвоночнике с установкой имплантатов

Залогом положительного исхода операции и длительности службы установленных имплантатов является грамотность их подбора, причем не просто нужного вида, но и размера, а также формы. Поэтому для каждого пациента они выбираются индивидуально с учетом индивидуальных анатомических особенностей.

При допущении ошибки в выборе вида конструкции, нарушении технологии ее установки или несоблюдении врачебных рекомендаций в период реабилитации повышается скорость ее износа, риск поломки или смещения. В таких ситуациях даже самые дорогостоящие и технически совершенные устройства способны привести к неблагополучному исходу и выйти из строя. Это потребует немедленного проведения повторной операции для удаления имплантата.

Для полной адаптации вживленных систем требуется от 12 до 18 месяцев.

Поэтому стоит изначально обращаться к высококвалифицированным нейрохирургам, способным не только правильно подобрать наиболее подходящий имплантат, но и в совершенстве владеющим техниками их установки. А в течение восстановительного периода пациентам следует не пренебрегать полученными рекомендациями и следить за собственной физической активностью, образом жизни и питания.

Корпородез при операциях на позвоночнике

Под корпородезом понимается метод хирургического вмешательства, во время которого создаются пазы в телах позвонков. В них внедряются костные трансплантаты для стабилизации позвоночника и сращивания смежных позвонков. В клинической больнице им. А.К. Ерамишанцева в Москве такая технология применяется уже достаточно давно.

При каких заболеваниях рекомендуется

Корпородез позвоночника назначается при дегенеративных заболеваниях, серьезных травмах, существенном сужении позвоночного канала, деформациях любого участка позвоночного столба, наличии первичных и вторичных опухолей.

Метод корпородеза актуален в тех случаях, когда требуется:

Существуют некоторые противопоказания к манипуляции: беременность, запущенная форма остеопороза, инфекционное поражение кожи на месте операции, плохая свертываемость крови, тяжелое общее состояние пациента. К возможным рискам относят кровотечение, инфицирование, образование ложного сустава.

Подготовительный этап и особенности хирургического вмешательства

Первое, что делает нейрохирург, — направляет пациента на комплексное обследование. Оно включает в себя рентгенографию, КТ или МРТ, анализы мочи и крови, электрокардиографию, флюорографию. Далее специалист принимает решение о том, какой тип корпородеза принесет больше результатов и существенно сократит возможные риски.

На сегодняшний день доступны 2 вида операций:

В любом случае пазы формируются посредством современного высокоточного инструмента, а после установки трансплантата обязательно осуществляется рентгенологический контроль. Финальный шаг — наложение швов. Операция проводится под общей анестезией, запрещено принимать пищу за 8 часов до манипуляции.

Правильная реабилитация — очень важна!

Существует несколько периодов реабилитации после операции на позвоночнике:

Хотите записаться на консультацию к опытном врачу клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева? Просто позвоните и мы найдем для вас время.

Корпородез шейных позвонков что это такое

отдел нейрохирургии и ортопедии Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН; НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Иркутск

Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН, Иркутск; ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования»

НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Иркутск

отдел нейрохирургии и ортопедии Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН

Анализ результатов переднего шейного спондилодеза с использованием гибридного кейджа РСВ Evolution за двухлетний период

Журнал: Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2013;77(1): 37-45

Бывальцев В. А., Сороковиков В. А., Калинин А. А., Белых Е. Г. Анализ результатов переднего шейного спондилодеза с использованием гибридного кейджа РСВ Evolution за двухлетний период. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2013;77(1):37-45.

Byval’tsev V A, Sorokovikov V A, Kalinin A A, Belykh E G. Analysis of anterior cervical interbody fusion using plate cage PCB Evolution for a 2 year period. Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii Imeni N.N. Burdenko. 2013;77(1):37-45.

отдел нейрохирургии и ортопедии Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН; НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Иркутск

отдел нейрохирургии и ортопедии Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН; НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Иркутск

Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН, Иркутск; ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования»

НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Иркутск

отдел нейрохирургии и ортопедии Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН

Остеохондроз шейного отдела позвоночника встречается преимущественно в возрастной группе 35—60 лет, занимая второе место после поясничного [4, 5]. Деформация позвоночного канала, компрессия спинного мозга, перерастяжение или сдавление вертебральных сосудов в деформированных позвоночных отверстиях, нестабильность в позвоночно-двигательных сегментах — все это может явиться причиной сдавления спинного мозга и/или его корешков. Учитывая анатомо-физиологические особенности данной области, наличие компремирующего патологического процесса представляет большую опасность для развития миелопатии с различной степенью выраженности неврологической симптоматики, которая, при несвоевременном лечении, значительно ухудшает качество жизни и приводит к утрате трудоспособности и инвалидизации [4, 5, 7, 9]. Указанный патологический процесс в шейном отделе позвоночника является показанием к хирургическому лечению [1, 4, 7].

Цель оперативного лечения — устранение компрессии спинного мозга и/или спинномозговых корешков с последующей стабилизацией позвоночно-двигательного сегмента [1, 8, 29, 33]. Передняя шейная дискэктомия с фиксацией аутокостью, взятой из гребня подвздошной кости, является доказанно эффективным методом лечения радикуло- и миелопатии вследствие шейного спондилеза. Тем не менее авторы [13] сообщают о развитии осложнений в донорском участке до 22%. Во избежание таких осложнений предложено множество альтернативных материалов для корпородеза: гомотрансплантаты, ксенотрансплантаты, деминерализованный костный матрикс и кейджи. В настоящее время для межтелового спондилодеза используют: костный аутотрансплантат, титановые, карбоновые, PEEK кейджи, титановую пластину, кейдж совместно с пластиной, комбинированные плат-кейджи. Нет единого мнения в отношении выбора способа передней фиксации на шейном уровне. Последний систематический обзор показал, что выбор стабилизации (трансплантат, кейдж, пластина) имеет малое влияние на облегчение симптомов боли [23]. Это логично, так как «облегчающим боль» этапом операции является прежде всего качественно выполненная декомпрессия нервных структур. В то же время доказательства низкого уровня установлены в отношении того, что аутографты дают больше осложнений, чем кейджи (ОР 0,33, 95% ДИ: 0,12—0,92) [23]. Это дает минимальный перевес в пользу имплантов. Нет единого мнения и в отношении целесообразности применения пластин для дополнительной фиксации стабилизированного кейджем сегмента. По мнению ряда авторов [26], дополнительное применение пластины для одно- и двухуровневого шейного спондилодеза при дегенеративных заболеваниях шейного отдела позвоночника могут улучшить сращение позвонков, снизить частоту оседания и осложнений, улучшая в конечном итоге клинические исходы. P. Fernandes и соавт. [17], используя компьютерную модель спондилодеза на уровне СV—СVI, показали, что установка передней шейной пластины в дополнение к кейджу ведет к перераспределению напряжения тканей и снижению его значения на каждый из имплантов в отдельности. Тем не менее многим авторам [2, 18, 27] удается добиться хороших результатов только с применением кейджей, без дополнительной фиксации пластиной. Еще одно интересное техническое решение — комбинация пластины и кейджа в одном импланте также имеет своих сторонников [1, 12, 20—22, 24, 32]. Представленный в 1996 г. титановый плат-кейдж PCB (Plate cage Benezech) назван в честь французского изобретателя. PCB — титановый имплант, предложенный в качестве альтернативы костному аутотрансплантату для фиксации смежных тел шейных позвонков. РСВ объединяет в одном импланте анатомической формы кейдж и асимметричную пластину, позволяющую проводить фиксацию на смежных уровнях.

Традиционно кейджи и пластины изготавливаются из титана (Ti). Относительно новым материалом, из которого стали выполнять кейджи, является PEEK.

PEEK (PolyEther Ether Ketone) — бесцветный рентгеннегативный полукристаллический термопластичный полимер с различными механическими свойствами и высокой химической устойчивостью. Модуль Юнга PEEK — 3,6 ГПа, для сравнения Ti — 105—120 ГПа, кость, обладая анизотропией в широких пределах, от 0,09—0,8 ГПа губчатой ткани позвонка до 10—20 ГПа кортикальной ткани [16, 31]. PEEK — высокорезистентный к термической деградации и воздействию со стороны органического окружения, биосовместимый, не абсорбируемый, не цитотоксичный и не мутагенный материал [34]. Имея схожие с костной тканью биомеханические показатели и эластический коэффициент, PEEK кейджи увеличивают частоту срастания смежных позвонков, а также нацелены на сохранение плотности костной ткани прилегающих позвонков. Ввиду рентгеннегативности таких кейджей становится возможным оценивать состояние костной интеграции рентгенологически.

Объединяя преимущества PEEK материала и PCB конструкции, в 2007 г. разработан интегрированный имплант, состоящий из титановой пластины и полимерного кейджа, названный компанией производителем PCB Evolution. Для верификации положения кейджа в нем расположены две рентгенконтрастные метки. Имеется опыт и хорошие результаты использования PEEK кейджей и пластин отдельно при травматических и дегенеративных поражениях шейного отдела позвоночника. Результатов применения комбинированного плат-кейджа из титановой пластины и PEEK кейджа в литературе не найдено.

Цель настоящей работы — анализ результатов лечения пациентов, которым выполнен шейный спондилодез плат-кейджами PCB Evolution за 2-летний период.

Материал и методы

Проанализированы результаты лечения 34 пациентов (15 женщин, 19 мужчин) в возрасте от 18 до 62 лет (средний возраст 32,4 года) с компрессией спинного мозга и/или его корешков диск-остеофитными комплексами, которым имплантировано 37 гибридных плат-кейджей PCB Evolution («Scient’x», Франция). Все пациенты оперированы в 2008—2010 гг. на базах отделения нейрохирургии ДКБ на ст. Иркутск-Пассажирский и отделении нейрохирургии Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН.

В предоперационном периоде оценивались жалобы, анамнез, неврологический статус. Пациентам проводились общеклинические и инструментальные методы обследования, а также определялся индекс ограничений движения шейного отдела позвоночника (NDI). Степень выраженности болевого синдрома в до- и послеоперационном периодах оценивалась по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). Для оценки эффективности результатов оперативного лечения использовались шкалы Нурик и Макнаб [28, 30]. Кроме того, определяли длительность операции, объем кровопотери, продолжительность послеоперационного постельного режима, сроки пребывания больных в стационаре.

Для верификации пораженного позвоночно-двигательного сегмента проводилась стандартная спондилография, дополненная функциональными пробами у 34 пациентов; магнитно-резонансная томография (МРТ) — у 23; мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) — у 11; электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей — у 32.

Все пациенты с дискорадикулярным конфликтом подвергались стандартному консервативному лечению в течение 6—12 нед перед операцией, которое не оказалось достаточно эффективным.

Наиболее часто вовлекаемым в патологический процесс позвоночным сегментом являлся СV—СVI (рис. 1).

Статистическая обработка результатов исследования проведена на персональном компьютере с использованием прикладных программ обработки данных баз Microsoft Excel и Statistiсa 6.0. Для оценки значимости различий выборочных совокупностей использовались критерии непараметрической статистики, в качестве нижней границы достоверности принят уровень р

При оценке по шкале Нурик: полный регресс неврологической симптоматики наступил у 17 (50%) пациентов, улучшение — у 14 (41%), состояние без изменений — у 2 (6%), ухудшение неврологического статуса — у 1 (3%).

При субъективной оценке по шкале Макнаб послеоперационные исходы распределились следующим образом: отлично — у 15 (44%) больных, хорошо — у 14 (41%), удовлетворительно — у 4 (12%), неудовлетворительно — у 1 (3%).

Анализ результатов оперативного лечения через стандартные периоды осмотра пациентов (2, 6 и 12 мес после операции) показал, что у всех пациентов после операции наступал полный стойкий регресс чувствительных и двигательных нарушений.

Анализ трудовой реабилитации показал, что из всех оперированных 10 (29%) пациентов вернулись к прежней работе спустя 2 мес после операции, 12 (35%) перешли на легкий труд через 2 мес, а 8 (24%) стали трудоспособны через 6 мес после оперативного лечения; 4 (12%) пациента ввиду пенсионного возраста вернулись к обычному ритму жизни через 6 мес после операции.

В послеоперационном периоде 23 (68%) пациентам выполнили МРТ- или МСКТ-контроль в сроки от 2 до 18 мес (в среднем 8,2 мес) — данных о рецидиве дискорадикулярного или дискомедуллярного конфликта не получено, состояние конструкций удовлетворительное. Жесткая фиксация достигнута у всех пациентов.

Сравнительный анализ нейрофизиологических показателей ЭНМГ в послеоперационном периоде показал, что в период от 3 до 18 мес восстановление проводимости импульса по ранее компремированным нервным структурам произошло у 26 (75%) оперированных больных.

Отмечено одно осложнение в виде неправильного положения импланта из-за неполного раскручивания верхнего винта пластины гибридного кейджа. Учитывая отсутствие жалоб, неврологического дефицита, рентгенологических признаков нестабильности оперированного сегмента и эндоскопических признаков компрессии пищевода, повторное оперативное вмешательство решено было не выполнять.

Клинический пример. Пациентка Т., поступила в отделение нейрохирургии ДКБ на ст. Иркутск-Пассажирский с диагнозом: остеохондроз шейного отдела позвоночника. Грыжи дисков СV—СVI, СVI—СVII. Радикулоневрит С6, С7 справа с умеренным дистальным парезом в руке. Выраженный рефлекторно-тонический синдром. Хроническое рецидивирующее течение. Стадия обострения.

Пациентка предъявляла жалобы на выраженные боли в шейном отделе позвоночника, усиливающиеся при динамических нагрузках, иррадиирующие в надключичную область, в правую лопатку, в правое плечо (по наружно-боковой поверхности), в предплечье, на чувство «ползания мурашек» в руке, на онемение в зоне болевого синдрома, на слабость правой кисти. Из анамнеза выяснено, что боли в шейном отделе позвоночника беспокоят в течение года, после переохлаждения. Полгода назад болевой синдром усилился, появилась иррадиация боли в правую руку. Лечилась самостоятельно с незначительным эффектом. Последнее обострение началось 2 нед назад.

При неврологическом осмотре движения в шейном отделе позвоночника ограничены при наклонах вперед и вправо, болезненны. Болезненность при пальпации остистых отростков СV—СVII, напряжение паравертебральных мышц II—III стадии. Рефлексы с бицепса D=S живой, с трицепса D

Пациентке произведено микрохирургическое удаление грыж дисков СV—СVI, СVI—СVII передним парафарингеальным доступом, фораминотомии по ходу корешков С6 и С7 справа. Передний корпородез СV—СVI, СVI—СVII гибридным титановым плат-кейджем PCB Evolution.

После обработки операционного поля раствором антисептика под эндотрахеальным наркозом в положении на спине произведен разрез слева по медиальному краю копательной мышцы. Без технических сложностей осуществлен типичный левосторонний парафарингеальный доступ к переднему краю тел СV, СVI и СVII. Рентгенографический контроль с подтверждением уровня поражения. Выполнена микродискэктомия с использованием высокоскоростной дрели, дополнена микрохирургическим удалением задних экзостозов тел СV, СVI, СVII и фораминотомией для корешков С6, С7 справа. Осуществлен передний корпородез СV—СVI, СVI—СVII плат-кейджами PCB Evolution. Размер плат-кейджа на умеренной дистракции СV—СVI – 6,5 мм 11РСВН 65 (коррекция кифотической деформации), размер плат-кейджа СVI—СVII 5,5 мм 11РСВН 55. Пластины кейджей фиксированы к телам СV, СVI и СVII оригинальными 12-миллиметровыми шурупами. Рентгенологический контроль: положение пластин, шурупов и кейджей — правильное. Гемостаз. Послойное ушивание операционной раны. Асептическая повязка. Наружная фиксация шейного отдела позвоночника воротником Филадельфия.

Пациентке выполнено послеоперационное обследование. Шейная спондилография (рис. 6)

Данные послеоперационной МРТ шейного отдела позвоночника (рис. 7):

При выписке состояние пациентки удовлетворительное, швы сняты на 8-е сутки после операции, заживление раны первичным натяжением. В неврологическом статусе при объективном, клинико-неврологическом обследовании, оценке по ВАШ, шкалам Нурик и Макнаб — полный регресс неврологической симптоматики, слабости правой кисти нет.

Пациентка вернулась к трудовой деятельности спустя 6 нед после операции — тренер по спортивному фитнесу. При ЭНМГ верхних конечностей во время стимуляционной миографии правой верхней конечности существенных изменений в периферических нервах не выявлено (через 1,5 мес). На контрольных осмотрах через 3, 6 и 12 мес признаков рецидива болевого синдрома и патологических неврологических проявлений не выявлено. Через 16 мес данные клинико-неврологического осмотра, нейровизуализации и нейрофизиологии соответствуют норме.

Обсуждение

Мы соглашаемся с мнением многих авторов [2, 14, 27], что передняя шейная дискэктомия с фиксацией кейджем без пластины и традиционная фиксация аутокостью имеют хорошие, схожие результаты относительно частоты достигнутого спондилодеза, стабильности и поддержания высоты диска. С другой стороны, поддерживаем авторов [11, 15, 18], докладывающих о случаях проседания кейджей, утраты лордоза, когда они устанавливаются без фиксации пластиной. Уменьшение контактной поверхности между концевыми пластинками и кейджем ведет к возрастанию нестабильности и связанным с ней проблемам [25]. Оседание является обычным феноменом в спинальной хирургии, развивающимся в результате неадекватности соприкосновения кейджа или графта и костной ткани. Значительное оседание может вызвать нежелательные последствия, такие как сегментарная кифотизация, фораминальный стеноз с рецидивом радикулопатии и боли в шее. Биомеханическое исследование J. Hakalo и соавт. [19] показало, что оседание шейных позвонков в месте вмешательства происходит чаще при стабилизации только кейджем, особенно цилиндрической формы и небольших размеров, по сравнению с дополнительно фиксированным пластиной корпородезом.

Полученные клинические результаты сопоставимы с данными других опубликованных исследований, анализирующих корпородез на шейном уровне (см. таблицу).

Нам не встретились такие осложнения, как дисфагия, оседание смежных позвонков. Сегменты, стабилизированные PEEK материалом, хорошо имитируют интактную физиологическую нагрузку на смежные уровни, что может снижать вероятность дегенерации соседних уровней. Из 23 (68%) пациентов, которым выполнено контрольное МРТ- или МСКТ-исследование в отдаленном периоде, ни в одном случае не выявлено подобных осложнений.

При оценке болевого синдрома по ВАШ мы не получили принципиальных различий с опубликованными сериями. Результаты свидетельствуют о полноте и адекватности выбора оперативного вмешательства.

Преимуществом использования гибридного плат-кейджа, по нашему мнению, является простота конструкции с минимальным количеством используемого для имплантации хирургического инструментария, возможность моментальной надежной ригидной межтеловой стабилизации оперированного позвоночно-двигательного сегмента (нет необходимости длительное время носить воротник после операции), возможность стабилизации на двух и более пораженных уровнях (диагональное расположение фиксирующих пластин). Использование PEEK материала не выявило отрицательных моментов и не привело к развитию осложнений. Относительными недостатками данной конструкции, по нашему мнению, явились трудности сочетания микрохирургической техники при постановке кейджей (большая длина ручек инструментов), недостаточно широкий выбор размеров линейки имплантов и фиксирующих шурупов, отсутствие возможности сочетания с рядом других конструкций.

Вывод

Хирургическое лечение с имплантацией гибридного плат-кейджа из титановой пластины и PEEK кейджа пациентам с дискорадикулярным и дискомедуллярным конфликтом на шейном уровне позволило получить хорошие клинические и функциональные результаты в ближайшем и отдаленном периодах. Метод переднего шейного корпородеза гибридными кейджами PCB Evolution является простым и эффективным с минимальным количеством осложнений при правильном его выполнении. Для изучения биомеханических особенностей оперированного позвоночного сегмента, реакции костной ткани и функционального влияния PEEK компонента в сочетании с титановой пластиной плат-кейджа, особенно на смежных ПДС, требуется проведение дальнейших исследований.

Комментарий

Эволюция развития шейного одноуровневого спондилодеза за последние годы приобрела тенденцию к комбинации межтелового импланта с шейной пластиной. Сами по себе межтеловые импланты, сделанные из титана, карбона или PEEK, фиксировались между тел позвонков только за счет их расклинивания. В связи с этим существовала возможность их миграции. При установке межтелового импланта большего размера (для более прочной его фиксации) происходило перерастяжение капсул межпозвонковых суставов на стабилизируемом уровне, что приводило к локальному болевому синдрому. Появление межтеловых имплантов в комбинации с небольшой пластиной, через которую при помощи винтов конструкция фиксируется к телам позвонков, позволяет избегать вышеперечисленных осложнений. На рынке данный спектр имплантов представлены PCB и Privail. Анализу клинических результатов переднего шейного спондилодеза с использованием межтелового импланта PCB и посвящена данная работа. Отметим, что основная задача хирурга — осуществление адекватной декомпрессии нервных структур. Спондилодез может быть проведен различными методами. Наиболее современным и надежным при одноуровневом спондилодезе, по нашему мнению, является применение вышеописанного (гибридного) межтелового импланта. Для осуществления сращения между позвонками в полость межтелового импланта рекомендуется укладывать РCВ. Следует отметить и преимущества материала PEEK в сравнении с титаном или карбоном, так как он хорошо имитирует физиологическую нагрузку на смежные уровни, что может снижать вероятность дегенерации соседних уровней.

В целом, статья описывает современные методики хирургии шейного отдела позвоночника. В ней проводится анализ 34 оперированных пациентов с данной патологией, которым были установлены 37 межтеловых имплантов. Клинические результаты совпадают с данными других опубликованных исследований. Статья может быть полезна для хирургов-вертебрологов и других врачей, занимающихся лечением патологии позвоночника.