коэффициент утраты платежеспособности что показывает

Расчет коэффициентов платежеспособности

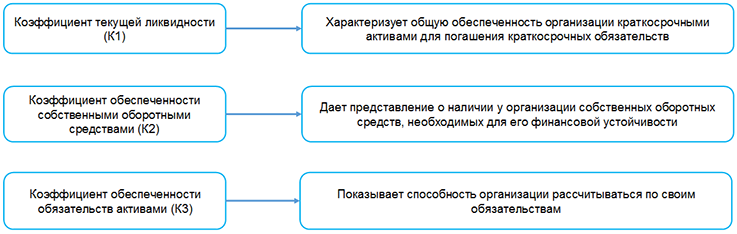

Финансовую устойчивость любой организации определяет ее стабильное финансовое положение. Оно характеризуется постоянным превышением доходов над расходами, свободным и эффективным управлением денежными потоками, независимостью от кредиторов, низким риском банкротства. Для оценки уровня финансовой устойчивости, как правило, в первую очередь применяются коэффициенты платежеспособности. Схематично их можно представить следующим образом:

Коэффициенты платежеспособности рассчитываются на основании показателей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. При этом их значение округляется с точностью до двух знаков после запятой (п. 3, ч. 2 п. 5, п. 6-8 Инструкции N 140/206).

Посчитанные на конец отчетного периода коэффициенты текущей ликвидности (К1) и обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) сопоставляются с их нормативными значениями в зависимости от основного вида экономической деятельности. Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) сравнивается с его нормативным значением, равным для всех видов экономической деятельности не более 0,85, либо со значением 1 (для лизинговых организаций — 1,2).

Для определения уровня платежеспособности организации все три коэффициента необходимо учитывать в совокупности. В частности, организация признается платежеспособной, если коэффициент текущей ликвидности (К1) и (или) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) имеют значения более нормативных или равные им. При этом коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) меньше либо равен 1 (для лизинговых организаций — 1,2) (подп. 3.1 п. 3 Постановления N 1672).

Напомним, установлено четыре критерия оценки платежеспособности организаций:

— с неплатежеспособностью, приобретающей устойчивый характер;

— с неплатежеспособностью, имеющей устойчивый характер (п. 3 Постановления N 1672).

Выводы, полученные по результатам расчета, используются при подготовке предварительных заключений по запросам экономических судов и информации о финансовом состоянии организации по запросам заинтересованных органов (ч. 1 п. 4 Инструкции N 140/206).

Кроме того, по результатам анализа финансового состояния и платежеспособности организации проводится подготовка экспертных заключений, которые используются в производстве по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) (ч. 2 и 3 п. 4 Инструкции N 140/206).

Также следует учитывать уровень платежеспособности общества при принятии решения об объявлении и выплате дивидендов. Ведь такое решение может оказаться неправомерным, если общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов (ч. 5 ст. 72 Закона о хозобществах).

Итоги расчета коэффициентов оформляются согласно приложению к Инструкции N 140/206.

Рассмотрим на примере порядок расчета коэффициентов, используя данные из бухгалтерского баланса транспортной организации.

| Наименование показателя | Код строки баланса | На 31 декабря 2020 г., тыс. руб. | На 31 декабря 2019 г., тыс. руб. |

| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||

| ИТОГО по разделу I | 190 | 50 450 | 48 900 |

| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||

| ИТОГО по разделу II | 290 | 330 750 | 172 900 |

| БАЛАНС | 300 | 381 200 | 221 800 |

| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||

| ИТОГО по разделу III | 490 | 81 200 | 21 800 |

| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||

| ИТОГО по разделу IV | 590 | 88 355 | 79 125 |

| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||

| ИТОГО по разделу V | 690 | 176 870 | 93 460 |

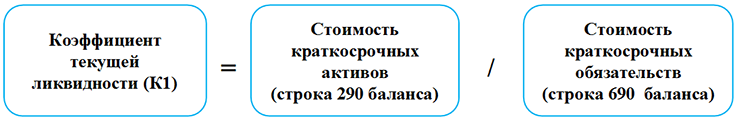

1. Рассчитываем коэффициент текущей ликвидности (К1) по формуле:

1.1. На 31.12.2019:

172 900 тыс. руб. / 93 460 тыс. руб. = 1,85.

1.2. На 31.12.2020:

330 750 тыс. руб. / 176 870 тыс. руб. = 1,87.

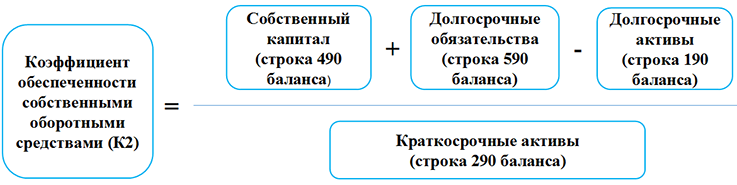

2. Считаем коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), используя следующую формулу:

2.1. На 31.12.2019:

(21 800 тыс. руб. + 79 125 тыс. руб. — 48 900 тыс. руб.) / 172 900 тыс. руб. = 0,30.

2.2. На 31.12.2020:

(81 200 тыс. руб. + 88 355 тыс. руб. — 50 450 тыс. руб.) / 330 750 тыс. руб. = 0,36.

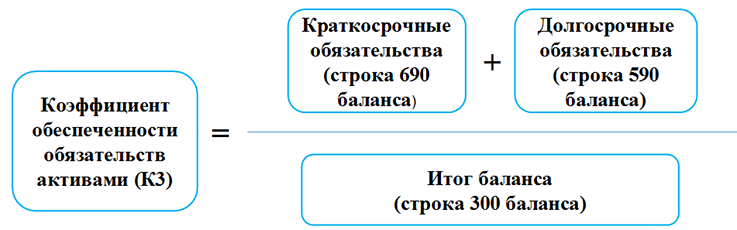

3. Рассчитываем коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) по формуле, приведенной ниже:

3.1. На 31.12.2019:

(93 460 тыс. руб. + 79 125 тыс. руб.) / 221 800 тыс. руб. = 0,78.

3.2. На 31.12.2020:

(176 870 тыс. руб. + 88 355 тыс. руб.) / 381 200 тыс. руб. = 0,70.

4. Сопоставляем подсчитанные коэффициенты с их нормативными значениями.

| N п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Нормативное значение коэффициента |

| 1 | Коэффициент текущей ликвидности (К1) | 1,85 | 1,87 | К1 >/= 1,15 |

| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) | 0,30 | 0,36 | К2 >/= 0,15 |

| 3 | Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) | 0,78 | 0,70 | К3 |

| Нормативное значение коэффициента, соответствующее транспортной деятельности. Норматив для всех видов экономической деятельности составляет не более 0,85. | ||||

В приведенном примере значения коэффициента текущей ликвидности (К1) и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) выше нормативного. Значение коэффициента обеспеченности обязательств активами (К3) на конец года не превышает допустимого значения.

Напомним, для критерия оценки платежеспособности организации коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) сравнивается со значением 1. Когда он равен либо меньше 1, как в нашем случае, организация признается платежеспособной (подп. 3.1 п. 3 Постановления N 1672).

Исходя из анализа указанных коэффициентов можно сделать вывод, что транспортная организация признается платежеспособной и имеет финансовую устойчивость.

Читайте материалы в ilex >>

* по ссылке Вы попадете в платный контент сервиса ilex

Как рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности

Финансовое состояние предприятия анализируется по многим показателям. Одним из самых важных является коэффициент платежеспособности. Что нужно знать об этом индексе, как его вычислять и как расшифровывать результаты, проанализируем в статье.

Что такое коэффициент платежеспособности

Эффективно функционирующее предприятие должно быть в состоянии вовремя и полностью гасить все взятые на себя обязательства – это и называется платежеспособностью. Ее снижение грозит не только утратой репутации, но и возможным банкротством. Это важный фактор финансового состояния, который нужно постоянно отслеживать, чтобы своевременно принять необходимые меры. Количественный показатель этой стороны деятельности предприятия называется коэффициентом платежеспособности.

Вопрос: Обоснован ли отказ во включении в реестр требований кредиторов денежных требований, основанных на сделке с векселями, совершенной без проверки платежеспособности векселедателя и наличия у него активов для выпуска и обеспечения исполнения векселя?

Посмотреть ответ

Обязательства могут быть погашены денежным способом либо с помощью тех или иных активов, которые могут быть ликвидными в разной степени. Поэтому платежеспособность предприятия зависит от двух моментов:

К СВЕДЕНИЮ! Платежеспособность и кредитоспособность – сходные, но не тождественные понятия. Первое отражает способность к погашению обязательств любыми имеющимися активами, а второе — только высоколиквидными без вовлечения в процесс постоянных, таких, как земля, недвижимость, производственные мощности и т.п.

Вопрос: Какие используются меры по восстановлению платежеспособности должника в процедуре финансового оздоровления?

Посмотреть ответ

Платежеспособность и ликвидность

Ликвидность – ключевое понятие для платежеспособности предприятия, поскольку отражает возможность в обозначенные сроки обернуть активы в денежные средства или использовать для погашения обязательств. Она может оцениваться в разных формах:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Коэффициенты тех или иных видов ликвидностей также представляют собой значимые финансовые показатели предприятия.

Виды активов относительно ликвидности

Любые активы имеют ценность, поскольку они ликвидны. Любое предприятие имеет в своей структуре два вида активов:

По времени и простоте «превращения» в наличные деньги или использования в качестве погашения дебиторской задолженности активы предприятия принято ранжировать по 4 степеням ликвидности. Чем больше у предприятия активов с высокой ликвидностью, тем лучше его платежеспособность.

Факторы ликвидности

В рамках одного и того же предприятия с течением времени могут меняться факторы, от которых зависит ликвидность:

Такая динамичность означает, что ликвидность может меняться от одного отчетного периода к другому. Важно, чтобы даже при падении она восстанавливала свой уровень до наступления обозначенного срока. Эта возможность и является восстановлением платежеспособности.

Законодательный регламент КВП

Коэффициент восстановления платежеспособности (КВП) – это специальный финансовый показатель, который отражает способность текущей ликвидности к полному возобновлению в течение полугода после даты отчета.

Так определяют его Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденные распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12 августа 1994 года №31-р.

Формула исчисления коэффициента восстановления платежеспособности

Для определения этого показателя необходимо знать уровни ликвидности в начале и конце анализируемого периода и временные рамки, в которые платежеспособность росла до приемлемого уровня. Коэффициент вычисляется по формуле, приведенной в Методических положениях:

Расшифровка результата вычисленного коэффициента восстановления платежеспособности

Цифра, полученная в итоге вычислений, сравнивается с 1.

При катастрофически низком КВП необходимо срочно принимать антикризисные меры, таковыми могут быть:

Погрешности измерения КВП по формуле

Формула не является абсолютно точным способом измерения КВП, поскольку берет в расчет лишь два крайних показателя ликвидности, не учитывая промежуточных значений. При этом начало и конец периода определяются произвольно, что также снижает точность исчисления.

Более точным способом определения КВП является «вычисление по линейному тренду», то есть с минимальным «шагом» в измерении, хотя бы по 4, а не 2 периодам. Результат нагляднее выглядит в форме графика. Вручную такое вычисление практически не применяется, его просто выполнить в приспособленных для этого компьютерных программах, например, Excel, либо специализированных, таких как, например, «ФинЭкАнализ», «Ваш финансовый аналитик» и др.

Пример расчета КВП

ОАО «Лилиана» измеряло уровня текущей ликвидности: в январе 2017 года показатель составил 0,85, а в декабре 2017 года (за 12 месяцев) вырос до 1,12. Посчитаем возможность восстановления платежеспособности ОАО «Лилиана» за стандартный шестимесячный период:

КВП = (1,12 + 6/12 х (1,12 – 0,85)) / 2 = 0,6275.

Мы видим, что ОАО обладает низкой платежеспособностью, которую нужно восстанавливать, хоть это и непросто, несмотря на то что в конце года текущую ликвидность удалось значительно поднять. Следует принять во внимание неточность этого вычисления: вполне возможно, что рост текущей ликвидности, наблюдаемый к концу года, стал следствием значительных антикризисных факторов, предпринятых руководством «Лилианы». В таком случае метод «линейного тренда», где в расчет брался бы не год, а более дробные периоды, возможно, показал бы лучший результат.

Коэффициенты платежеспособности

Платежеспособность в общем смысле, по мнению В.В. Ковалева это способность компании без нарушений исполнять свой платежный календарь. По другому, это наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для погашения кредиторской задолженности, требующей немедленной оплаты. При этом под эквивалентами денежных средств понимаются краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в деньги и подвергающиеся незначительному риску изменения ценности, со сроком размещения обычно не более 3 месяцев. В международной практике к эквивалентам денежных средств относят также и овердрафтное кредитование.

А.Д. Шеремет полагает, что обеспеченность запасов источниками формирования является сущностью финансовой устойчивости предприятия, а платежеспособность – ее внешним проявлением.

О.В. Ефимова предлагает для расчета показателей, характеризующих платежеспособность, использовать данные формы «Отчет о движении денежных средств» и выделяет коэффициент платежеспособности и коэффициент Бивера.

Источником информации анализа платежеспособности предприятия служит бухгалтерский баланс (Форма №1). Главная цель анализа бухгалтерского баланса определяется как оценка активов предприятия, его обязательств, собственного капитала. Для формирования данной оценки необходимо проанализировать структуру имущества и обязательств предприятия, определить степень ликвидности баланса, провести расчет и оценку финансовых коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости.

В международной практике распространена практика расчета мгновенной, краткосрочной, долго- и среднесрочной платежеспособности.

1) «Мгновенная» платежеспособность означает то же, что и ликвидность, поскольку термин «ликвидность» характеризует способность предприятия своевременно оплачивать свои краткосрочные обязательства. При расчете «мгновенной» платежеспособности ликвидные активы сопоставляют с кредиторской задолженностью со сроком погашения до одного года.

2) Для оценки краткосрочной платежеспособности текущие активы сравнивают с кредиторкой со сроками погашения до одного года. В российской практике этот коэффициент текущей ликвидности.

3) Для оценки долго- и среднесрочной платежеспособности определяют: положительный чистый капитал (чистые активы организации); соотношение заемного и собственного капитала (коэффициент финансового рычага); покрытие процентов; график погашения кредита.

Таким образом, принятые в международной практике методы оценки мгновенной и краткосрочной платежеспособности адекватны способам расчета показателей ликвидности в российской практике.

В учебной и методической литературе по финансовому анализу мнения теоретиков в отношении понятия платежеспособности и ее оценки нередко расходятся. Большинство авторов придерживаются точки зрения, что платежеспособность определяется главным образом степенью ликвидности организации, поэтому при анализе платежеспособности рекомендуют оценивать коэффициенты ликвидности.

Степень платежеспособности компании показывают коэффициенты ликвидности.

Согласно методическим указаниям по проведению анализа финансового состояния организаций (приказ ФСФО России от 23 января 2001г. №16) коэффициентами характеризующими платежеспособность организации являются: степень платежеспособности общая; коэффициент задолженности по кредитам банков и займам; коэффициент задолженности другим организациям; коэффициент задолженности фискальной системе; коэффициент внутреннего долга; степень платежеспособности по текущим обязательствам; коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами.

Рассмотрим отдельно подробнее несколько показателей платежеспособности описанных в Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных распоряжением ФУДН от 12.08.1994 г. №31-р (в настоящий момент отменены).

Коэффициент восстановления платежеспособности показатель, показывающий возможность восстановления нормальной текущей ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты.

Коэффициент восстановления платежеспособности определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению.

Формула расчета коэффициента имеет вид:

Если значение коэффициента больше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, то это свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность.

Если значение показателя менее 1, то у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности восстановить платежеспособность.

Коэффициент утраты платежеспособности это коэффициент, показывающий вероятность ухудшения показателя текущий ликвидности организации в течение следующих трех месяцев после отчетной даты.

Коэффициент утраты платежеспособности определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению.

Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, рассчитанный на период, равный 3 месяцам, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не утратить платежеспособность.

Если значение показателя меньше 1, рассчитанный на период, равный 3 месяцам, то это свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшее время имеется возможность утратить платежеспособность.

Платежеспособность предприятия

Платежеспособность и ликвидность являются основными характеристиками финансового состояния организации.

Следует разграничивать платежеспособность предприятия, т.е. ожидаемую способность в конечном итоге погасить задолженность, и ликвидность предприятия, т.е. достаточность имеющихся денежных и других средств для оплаты долгов в текущий момент. Однако на практике понятия платежеспособности и ликвидности как правило, выступают в качестве синонимов.

Важным показателем, характеризующим платежеспособность и ликвидность предприятия, является собственный оборотный капитал, который определяется как разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами.

Чистыми текущими активами называется в бухгалтерском балансе разница между текущими активами и текущими обязательствами предприятия. Показатель чистых активов — один из немногих финансовых показателей, расчет которых однозначно определен законодательством РФ. Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Этот порядок применяют акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства.

В большинстве случаев основной причиной изменения величины собственного оборотного капитала является полученная организацией прибыль (или убыток).

Рост собственного оборотного капитала, вызванный опережением увеличения оборотных активов по сравнению с краткосрочными обязательствами, обычно сопровождается оттоком денежных средств. Уменьшение же собственного оборотного капитала, наблюдаемое, если рост оборотных активов отстает от увеличения краткосрочных обязательств, как правило, обусловливается получением кредитов и займов.

Собственный оборотный капитал должен без затруднений трансформироваться в денежные средства. Если же в оборотных активах велик удельный вес труднореализуемых их видов, это может снижать платежеспособность предприятия.

Банкротство

Решения, принимаемые в соответствии с рассмотренной системой критериев о признании организаций неплатежеспособными, служат основанием для подготовки предложений о финансовой поддержке неплатежеспособных организаций, их реорганизации или ликвидации.

Кроме этого, при неспособности организации погашать свои краткосрочные обязательства кредиторы могут обратиться в арбитраж с заявлением о признании организации — дебитора несостоятельной (банкротом).

Следовательно, банкротство как определенное состояние неплатежеспособности устанавливается в судебном порядке.

Критерии банкротства предприятия:

Необходимо иметь в виду, что текущую платежеспособность предприятия можно выявить по данным баланса только один раз в месяц или квартал. Однако предприятие осуществляет расчеты с кредиторами ежедневно. Поэтому для оперативного анализа текущей платежеспособности, для ежедневного контроля за поступлением средств от реализации продукции (работ, услуг), от погашения другой дебиторской задолженности и за другими поступлениями денежных средств, а также для контроля за выполнением платежных обязательств перед поставщиками и другими кредиторами необходимо составлять платежный календарь, в котором, с одной стороны, показываются имеющиеся в наличии денежные средства, ожидаемые поступления денежных средств, то есть дебиторская задолженность и с другой стороны отражаются платежные обязательства на этот же период.

Z-модель Альтмана

Z-модель Альтмана (Z-счет Альтмана, Altman Z-Score) – это финансовая модель (формула), разработанная американским экономистом Эдвардом Альтманом, призванная дать прогноз вероятности банкротства предприятия.

В основе формулы лежит комбинация 4-5 ключевых финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое положение и результаты деятельности предприятия. Изначально формула была предложена Альтманом в 60-х годах прошлого века. Позже, автор предложил вариации данной формулы с учетом отраслевых особенностей организаций.

4-х факторная Z-модель Альтмана используется для непроизводственных предприятий (акции которых не котируются на бирже). Формула четырехфакторной модели выглядит следующим образом:

Z-score = 6.56T1 + 3.26T2 + 6.72T3 + 1.05T4

T1 = Рабочий капитал / Активы

T2 = Нераспределенная прибыль / Активы

T3 = EBIT / Активы

T4 = Собственный капитал / Обязательства

Интерпретация полученного результата:

Для производственных предприятий (акции которых не котируются на бирже) используется 5-тифакторная Z-модель Альтмана. Формула пятифакторной модели Альтмана такая:

Z-score = 0.717T1 + 0.847T2 + 3.107T3 + 0.42T4 + 0.998T5

T1 = Рабочий капитал / Активы

T2 = Нераспределенная прибыль / Активы

T3 = EBIT / Активы

T4 = Собственный капитал / Обязательства

T5 = Выручка / Активы

Интерпретация полученного результата:

Коэффициент утраты платежеспособности

Коэффициент утраты платежеспособности – это финансовый коэффициент, показывающий вероятность ухудшения показателя текущий ликвидности предприятия в течение следующих 3 месяцев после отчетной даты.

Коэффициент утраты платежеспособности утвержден в Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р). Согласно документу, формула расчета коэффициента следующая:

Коэффициент утраты платежеспособности = (К1ф + 3/Т (К1ф — К1н)) / К1норм

К1ф — фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности (К1);

К1н — коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода;

К1норм — нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; К1норм = 2;

3 — период утраты платежеспособности предприятия в месяцах;

Т — отчетный период в месяцах.

Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособность, это критическое значение. Т.е. при сложившейся с начала отчетного года динамики коэффициента текущей ликвидности через 3 месяца его значение может опуститься ниже 2, став неудовлетворительным.

Модель Сайфуллина-Кадыкова

Модель Сайфуллина-Кадыкова – это формула для прогноза возможного банкротства предприятия на основе его финансовых данных. Российские экономисты постарались адаптировать модели предсказания банкротства к условиям отечественной экономики. Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили следующую формулу:

К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;

К2 – коэффициент текущей ликвидности;

К3 – коэффициент оборачиваемости активов;

К4 – рентабельность продаж;

К5 – рентабельность собственного капитала.

Если значение итогового показателя R 1 – низкой. Автоматически рассчитать этот показатель можно по данным бухгалтерской отчетности в программе для финансового анализа.

Недостатком этой и других упрощенных моделей финансового анализа является то, что подобные модели не учитывает отраслевых особенностей предприятия и полагаются исключительно на усредненные нормальные значения финансовых показателей.