Хронологические рамки что это такое

Ответ или решение 2

В Древней Греции историки и летописцы, устанавливали временные (хронологические) рамки своих работ, в которых отмечали начало и конец существования определенного поколения.

Примеры таких хронологических рамок именно в Древней Греции:

2. Архаический период (VIII — VI века до н.э).

4. Заключающий период (эллинистический) существовал с 334-го года по 30-ый год до н.э.

Хронологические рамки

Под хронологическими рамками в исторической науке понимают определённые временные границы исследования. Это, прежде всего, делается для того, чтобы систематизировать и выделить рамки научной работы. Хронологические рамки связаны с предметом исследования. Так, к примеру, если в центре исследования лежит какое-то событие – то хронологическими рамками будет его начало и окончание. Следовательно, хронологические границы подразделяются на нижнюю и верхнюю рамки. Нижняя рамка – это начало события, а верхняя – его окончание. К примеру, если исследовать события февральской революции в Российской Империи, то в целом работа будет охватывать период 1917-го года, где 27 февраля 1917 – является нижней хронологической рамкой – начало революции, характерное тем, что к власти пришли представители Временного Правительства, а верхней хронологической рамкой будет 25 октября 1917-го года датой, когда к власти пришли большевики. Таким образом, мы представили чёткие рамки основного исследования, указав верхние и нижние границы. Также можно выходить за данные рамки для объяснения предпосылок и причин исследуемого объекта. В итоге наше исследование Февральской революции будет выглядеть таким образом:

Факт, явление, событие

Для установления хронологических рамок важным является сам предмет исследования. Это может быть:

Что такое хронологический порядок? Понятие, примеры

Когда речь заходит об истории, можно услышать фразу вроде «события, представлены в хронологическом порядке». Что такое хронология? И по какому принципу необходимо перечислять даты, чтобы они соответствовали данному термину?

Если хотите разобраться в том, что же представляет собой непонятное слово, прочитайте статью. И вы не только узнаете его толкование, но и научитесь выстраивать любые даты или события в хронологическом порядке. Даже те, что произошли непосредственно в вашей жизни.

Как открыть завесу тайны слова «хронология»

Представьте на миг, что каждое слово в русском или любом другом языке — это живой организм.

И ведь такое предположение не так уж далеко от реальности. Потому как у каждого слова есть своя история происхождения, а также дата появления на свет. Некоторые слова, также как известные люди, например, ученые или актеры, знамениты, они часто возникают в речи, а потому их значение знает огромное количество людей. Слова, как и люди, могут со временем умирать, становясь архаизмами — устаревшими терминами, которые больше не используются в разговорах или письме.

Именно поэтому, чтобы понять слово, необходимо познакомиться с ним поближе. Для этого мало прочитать его определение, следует также выяснить его этимологию, орфографию, сферу или область использования, наличие синонимов и антонимов, а также другую важную информацию.

Именно поэтому разобраться, что такое хронологический порядок, поможет его детальный анализ.

Разбираем слово детально

Хронология — это перечень или последовательность каких-либо событий (чаще исторических) по мере того, как они происходили с определенного отрезка времени, а также наука, изучающая эти события. Слово имеет греческие корни и образовалось от «хронос» — время и «логос» — учение.

При произношении оно слышится (как храналогия) с ударением на третьем слоге — хро-но-лО-ги-я. Но правильным написанием будет следующее: хронология. По причине того, что, как мы упоминали ранее, слово произошло от «хронос», которое пишется через букву «о» в обоих слогах.

Подобрать синонимы к нему не составит труда. Ведь их можно позаимствовать прямо из его толкования:

Прямых антонимов нет, а косвенными можно считать слова «хаотичность», «беспорядок», «разнобой».

Что такое хронологический порядок

Зная, какая тайна кроется за словом «хронология», можно с легкостью догадаться, что же представляет собой словосочетание «хронологический порядок».

На самом деле, под этим выражением следует понимать не что иное, как последовательный список событий, основанный на датах их происхождения. Начинается он с самого первого, которое было еще в древности, и заканчивается современностью.

Таким образом, если учитель дает задание расположить в порядке хронологической последовательности ключевые этапы возникновения и развития Российской Федерации, следует просто расписать, как протекала жизнь страны с момента рождения и по сей день.

Для чего нужно установление хронологии событий

Вот мы и выяснили, что представляет собой это сложное понятие. Однако по-прежнему остается загадкой, зачем вообще выстраивать хронологический порядок тех или иных событий? В школе подобные задания выполняют ради получения положительной оценки. А зачем этим занимаются взрослые ученые, которые даже целую науку придумали для такого непонятного занятия?

Быть может, хронология приносит обществу какую-то пользу? Попробуем выяснить, что такое хронологический порядок с точки зрения науки и его важность для современного мира.

Есть глубокомысленное утверждение: «Человек без прошлого, как дерево без корней». То есть человек, который не знает историю собственной жизни или своей семьи, города, страны, планеты, — просто ничто. К тому же, как известно, люди должны учиться на ошибках. Но как это сделать, если им ничего неизвестно о прошлых событиях. Выходит, такие существа обречены снова и снова наступать на одни и теже грабли?

Для полноценного изучения истории необходим анализ произошедших событий и их последствий. А сделать его можно лишь в том случае, когда известен четкий порядок всех этапов истории. Именно этой цели и служит наука хронология, которая изучает и представляет череду дат и событий в правильной последовательности.

Исследуемое понятие в научной и образовательной сферах

Наверняка у любого человека, разобравшегося с тем, что же такое хронологический порядок, возникает следующий вопрос: «Где это словосочетание можно использовать?».

Ответить на него довольно просто. Ведь, несмотря на то, что понятие звучит довольно неясно, задание, которое оно подразумевает, все же отлично знакомо ученикам. Например, из уроков истории. Когда требуется расположить правителей в хронологическом порядке или указать даты великих сражений, составить семейное древо и т. п.

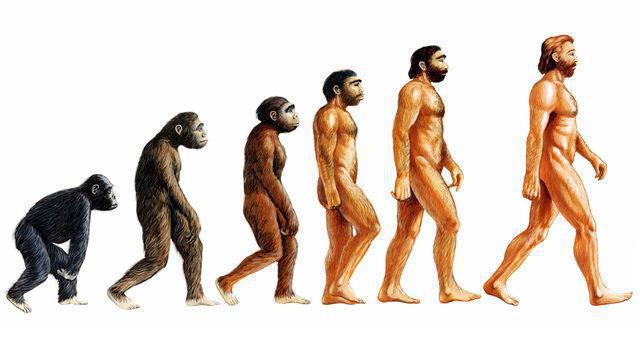

Кроме того, изучаемое в статье словосочетание также можно услышать и на уроках литературы. Когда рассматривается жизнь писателя или поэта, история его творчества. Или на уроках биологии — при исследовании эволюции человека.

Хронология событий повседневной жизни

Изучаемое понятие можно встретить не только в научной или образовательной сфере, но и в повседневной жизни. Например, многие девочки и девушки ведут дневники, в которые записывают все интересные, важные, грустные или веселые события, произошедшие за текущий день. Назначение таких сокровенных книжечек — выражение мыслей, анализирование поступков и т. п. Однако также они содержат на своих страницах историю жизни этих девочек в хронологическом порядке.

Также на голубых экранах нередки программы (обычно они выходят в эфир в конце года), демонстрирующие нам музыкальные новинки или фильмы, с которыми мы познакомились в уходящем году. Они представлены в хронологическом порядке.

Кроме того, для удобства поиска, например, любимого фильма или сериала на просторах Интернета, многие сайты предлагают своим посетителям хронологический порядок фильмов. В нем картины следуют друг за другом по мере своего выхода в свет. И это очень облегчает поиск.

Таким образом, исследуемое в статье понятие имеет огромное значение для развития и функционирования общества. Как впрочем, и наука хронология.

В Старой Греции историки и летописцы, устанавливали временные (хронологические) рамки своих работ, в которых отмечали начало и конец существования определенного поколения.

Образцы таких хронологических рамок именно в Старой Греции:

2. Устарелый период (VIII VI века до н.э).

4. Заключающий период (эллинистический) существовал с 334-го года по 30-ый год до н.э.

Хронологические рамки

Под хронологическими рамками в исторической науке понимают определённые временные границы исследования. Это, прежде всего, делается для того, чтобы классифицировать и выделить рамки научной работы. Хронологические рамки связаны с предметом исследования. Так, к образцу, если в центре исследования лежит какое-то событие то хронологическими рамками будет его начало и окончание. Как следует, хронологические границы разделяются на нижнюю и верхнюю рамки. Нижняя рамка это начало события, а верхняя его окончание. К образцу, если изучить действия февральской революции в Русской Империи, то в целом работа будет охватывать период 1917-го года, где 27 февраля 1917 является нижней хронологической рамкой начало революции, характерное тем, что к власти пришли представители Временного Правительства, а верхней хронологической рамкой будет 25 октября 1917-го года датой, когда к власти пришли большевики. Таким образом, мы представили чёткие рамки главного исследования, указав верхние и нижние границы. Также можно выходить за данные рамки для объяснения предпосылок и обстоятельств исследуемого объекта. В итоге наше исследование Февральской революции будет выглядеть таким образом:

Факт, явление, событие

Для установления хронологических рамок главным является сам предмет исследования. Это может быть:

Категории

Самые популярные материалы

Ожидают модерацию 6302 статьи

Хронологические рамки и периодизация истории Нового времениПонятие «Новая история», или «Новое время» относится к периоду с конца 15 до начала 20 в. Старый порядок, характерными чертами которого были господство католической церкви, власть феодального государства, права и привилегии землевладельческой аристократии, бесправие большей части населения, начал меняться. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии, война за независимость северо-американских колоний и образование США привели к постепенному утверждению в этих странах правового государства, основанного на принципах верховенства закона, политических свобод и свободы предпринимательства. Положение человека определяется деловыми способностями. В большинстве стран континентальной Европы (Испания, Франция, Швеция, Пруссия, Австрия) в это время господствовал абсолютизм, сословный строй, зависимость подданных от государства. В конце 18 в. (1789-1794) произошла Великая французская революция, выдвинувшая идеи свободы, равенства, братства. Во второй части Новой истории рассматриваются события 19- начала 20 в. Т.к. разрушение традиционного общества происходило неравномерно, ученые выделяют 3 эшелона модернизации: В 19 в. происходит бурный рост населения, увеличиваются миграционные процессы, ручной труд вытесняется машинным, усложняются технологические процессы, углубляется разделение труда, специализация. Появляются новые материалы, источники энергии, средства сообщения, организация труда. Происходит демократизация государственной и общественной жизни. Власть королей и императоров ограничивается конституциями и парламентами, в ряде стран устанавливается республиканское устройство. Усиливается влияние политических партий, укрепляются принципы правового государства, гражданского общества, расширяются права личности. Быстрый рост научных знаний, новые представления о развитии природы и общества. Хронологические рамки нового времениХронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 1 Особенности социально-экономического и политического развития России в Новое время . 6 Вопрос о хронологических рамках Нового времени по разному определяется в различных исторических школах. Сам переход к Новому времени можно связать со становлением единого государства и его аппарата. В свою очередь этот процесс, считал историк, в значительной мере определялся окончательной ликвидацией удельной системы и признаков автономии. При желании здесь можно усмотреть определеную неточность. Ведь уже в XVII в. в состав Русского государства на правах именно автономии вошла Украина; на протяжении всего этого века определенные особенности сохранялись в управлении Сибирью, Поволжьем и даже Новгородской землей, Смоленском и Казанью. Причем, что особенно важно, эти особенности управления были лишь отражением сохранявшихся особенностей статуса населения этих территорий и, соответственно, особенностей их отношений с властью. Это конечно были не уделы, но безусловно признаки автономизации и даже федерализма здесь налицо. К этому надо добавить, что и позднее, уже в начале XVIII в. особый статус получили присоединенные к России Прибалтийские земли. Начатая Петром I и фактически завершенная Екатериной II губернская реформа способствовала созданию унитарного государства, однако особый статус отдельных территорий сохранялся, что стало особенно явным в XIX в. после того, как Александр I дал конституции Польше и Финляндии. Временной промежуток в 170 лет, совпадающий с процессом становления Московского государства, по мысли историка, таким образом, это, если исходить из той же системы координат, по сути переходный этап от средневековья к Новому времени. Сразу же неизбежно возникает несколько вопросов. Во-первых, значит ли это, что средневековой так сказать «в чистом виде» можно считать только домосковскую Русь? Во-вторых, не слишком ли протяженным, затянутым оказывается переходный период? Появившаяся у российских историков с конца 1980-х гг. возможность отказаться от использования этой схемы, на первый взгляд, освободила нас от сковывающих движение пут и предоставила право или выбрать между любым из существующих методологических подходов, или выработать свой собственный, либо вовсе не задумываться о том, как называется изучаемый нами период истории. Однако, как нередко бывает не только в науке, со временем свобода выбора стала ощущаться как новое бремя. Многие историки оказались дезориентированы во Времени Русской истории, а некоторые стали испытывать даже своего рода ностальгию по тем временам, когда можно было без излишних колебаний пользоваться уже готовым решением. Еще большую сумятицу внесли попытки заменить формационный подход «цивилизационным». Уже скоро выяснилось, что, в отличие от формационного, основанного на чеканных определениях его основных понятий, цивилизационный подход далеко не так однозначен, и трудности начинаются уже на стадии выяснения того, что такое цивилизация, ибо в науке сосуществует немалое число различных трактовок этого понятия. Причем остановить свой выбор на той или другой чисто механически невозможно, ибо каждая из них сопряжена с целым шлейфом подчас совершенно непривычных понятий, которые в совокупности должны создать у историка иное видение исторического процесса, целей и задач исторического познания, иное представление о собственных возможностях как исследователя.* По существу это означает необходимость переучиваться, причем делать это самостоятельно, постоянно оказываясь перед проблемой выбора. Между тем, как показывает опыт последних лет, к свободе выбора (и опять же не только в науке) приходится долго и мучительно привыкать, причем по мере привыкания приходит понимание того, что выбор означает еще и значительно большую, чем прежде, ответственность. И это при том, что все отлично осознают условность любой периодизации, ее вспомогательный, инструментальный характер. Вместе с тем, своего рода коварство всякой периодизации (как, впрочем, и всякой схемы, являющейся искусственным построением историка) в том, что, с одной стороны, она необходима для ориентации во временном пространстве истории, а также для осмысления значения тех или иных исторических явлений. С другой стороны, как только мы принимаем ту или иную периодизацию, мы автоматически (и нередко бессознательно) переносим на изучаемые нами явления принятые характеристики того исторического периода, к которому они относятся. Между тем, при более внимательном рассмотрении оказывается, что и характеристики эти достаточно неопределенны. В результате искаженными оказываются выводы конкретно-исторических исследований. Итак, по всей видимости, вопросы, на которые следует попытаться ответить, состоят в следующем. Во-первых, в какой мере вообще обоснованно применение в контексте русской истории понятий Средневековье и Новое время? Во-вторых, если эти понятия использовать, то меняется ли их значение и временные рамки в контексте русской истории и, если да, то как? Необходимо сразу признать, что окончательные, исчерпывающие или сколько-нибудь однозначные ответы на эти вопросы дать невозможно. Речь может идти лишь о различных вероятных, да и то весьма приблизительных, вариантах таких ответов. История Западной Европы в новое время может быть разделена на два больших отдела по двум, так сказать, центральным эпохам, сообщающим то или Другое значение каждому из этих двух отделов в целом культурно-социального развития последних четырех веков. Первенствующее место в первом отделе принадлежит религиозной реформации XVI в. со всеми культурными и социальными, церковными и политическими движениями, которые ей предшествовали, ее вызвали, ее сопровождали и осложняли, за нею последовали и из нее вытекли. В середине XVII в. реформационный период кончается, и наступает новый период западноевропейской истории, характеризующийся господством абсолютной монархии, период от вестфальского мира до начала французской революции, т. е. от 1648 по 1789 г. Подобно тому, однако, как реформация XVI века, начиная новый исторический период, находится вместе с тем в центре эпохи, первая половина которой была временем ее подготовления, а вторая временем ее развития и обнаружения ее следствий, так и французская революция, с которой многие начинают «новейшую» историю Западной Европы, может быть рассматриваема как событие центрального значения, потому что к событию этому сходятся и от события этого расходятся все главные явления предыдущей и последующей истории. Мы можем идти и далее в этом сравнении: в конце XVIII в. Западная Европа вступила в столь же бурную эпоху, как и в начале XVI в., но как тогда общественные движения совершались под знаменем религиозных идей, еще ранее высказывавшихся в литературе, так и движениям, начавшимся в конце XVIII в., тоже предшествовала эпоха усиленной умственной работы, направленной на решение вопросов морали и политики. Это явление и составляет одну из характерных особенностей XVIII столетия, «века просвещения» или «философского века», как его называют. Новое культурное направление, соединившее в себе, как мы увидим, результаты гуманизма и протестантизма, унаследовавшее свободомыслие и светский характер первого и усвоившее заключавшиеся во втором элементы религиозной и политической свободы, в середине XVIII века овладело до известной степени абсолютными монархами и их министрами. В эту эпоху возникает характерное явление «просвещенного абсолютизма» или «просветительного деспотизма». Как в реформационный период церковные преобразования совершались двояким путем, или сверху, путем действия государственной власти, или снизу, путем общественных и народных движений, так и в это время государственные и общественные реформы предпринимались или по инициативе правительств («просвещенный абсолютизм»), или были, наоборот, результатом общественного движения (революция), причем «просвещенные деспоты» являлись иногда даже предшественниками революции, поскольку и они, и деятели последней ставили себе одни и те же задачи и исходили из одних и тех же идей. В европейских странах в 17 в. наступил кризис, который был охарактеризован историками как “всеобщий”. И это не только по той причине, что кризис охватил большинство европейских стран, но и прежде всего в силу того, что он оказал влияние практически на все стороны общественной жизни. В России вопросы общественной жизни, затянутые тугими узлами в XVI в., перешли в XVII в. Опричнина породила не только Смуту его начала, как это принято считать, но и последующие социальные движения его середины и второй половины. Пожалуй, в русской истории до XVII в. не было такого времени, насыщенного столь острыми и драматическими общественными противоречиями. «Бунташными» были не только периоды непосредственных народных взрывов, но и время между ними с «тишайшими» царями Романовыми — Михаилом Федоровичем (1613-1645) и Алскссем Михайловичем (1645-1676). Это было не случайно, ибо в XVII в. в основных чертах определился дальнейший путь России: вместо сословно-представительной монархии наметилось движение к монархии абсолютной, вместо самоуправления с избираемой местной администрацией вводится практика назначения царских воевод, кроме того окончательно закрепощается основная производительная сила общества — крестьянство, хотя и появляются первые признаки новых производственных отношений — капиталистических. В конце XVI в. в стране резко обострились социальные противоречия. Тяжелый хозяйственный кризис, порожденный опричниной и войнами, привел к новому витку закрепостительных мер. В 1581 г. были введены «заповедные годы», т.е. годы, в которые запрещались крестьянские переходы; в 1597 г. принимаются указы об «урочных летах» (в течение 5 лет возможен сыск беглых крестьян) и усилении зависимости холопов. Однако эти меры означали еще только начало крепостничества: крестьяне прикреплялись к земле, а не к землевладельцу. Положение усугубил династический кризис, вызванный смертью последнего представителя династии Рюриковичей Федора Иоанновича (1584-1598) и воцарением Бориса Годунова (1598-1605). Впрочем, он еще при Федоре выступал фактическим правителем государства. В это время успешно велась внешняя политика: результатом войны со Швецией (1590-1593) стало возвращение по Тявзинскому миру (1595) земель, захваченных в Ливонскую войну (были возвращены Ивангород, Ям, Копорье и Корела). К середине XVII в. разруха и разорение «смутного времени» были в основном преодолены. Вместе с тем, «вся история Московского государства в XVII столетии развивалась в прямой зависимости от того, что произошло в смутную эпоху» (С.Ф.Платонов). В XVII в. происходит дальнейший рост крупной земельной собственности, преимущественно развивающейся теперь в форме поместного землевладения. Новым явлением в развитии землевладельческого хозяйства стало усиление его связи с рынком. Наряду с этим наблюдается в значительно большем масштабе выделение из крестьянской среды зажиточной верхушки — «капиталистых мужиков». В целом же происходит дальнейшее углубление специализации сельского хозяйства. В это же время идет повсеместное перерастание ремесла (изготовление на заказ) в мелкотоварное производство (изготовление на рынок); в соответствии с природно-географическими условиями складываются районы. ремесленного производства; увеличивается количество мануфактур. Растет число городов — к концу века оно достигает 300. Указанные факторы дали широкий простор для развития рыночных связей. Значительно расширился обмен товарами между отдельными районами страны, что свидетельствовало о складывании национального всероссийского рынка. Началось слияние земель в единую экономическую систему, укреплявшую и политическое единство страны. Однако необходимо иметь в виду, что появлявшиеся в более широком, чем ранее, масштабе элементы капиталистических отношений находились под сильным воздействием со стороны крепостнической системы. Процессы, происходящие в обществе, отразили принятое Земским собором Уложение царя Алексея Михайловича — свод государственных законов (кстати, остававшийся действующим до 1832 г). Важнейшей нормой явилось введение бессрочного сыска беглых крестьян — тем самым отменялись «урочные лета». Подтверждался и запрет перехода крестьян в «Юрьев день». Эти меры означали юридическое оформление крепостного права. Ряд статей регламентировал развитие крупного землевладения. В частности, еще в большей степени наметилась тенденция сближения вотчинного и поместного землевладения, а также дальнейшее ограничение церковного. Первые главы Соборного Уложения содержали статьи о престиже царской власти и преступлениях против нее. Власть монарха усиливалась, что означало движение по пути установления в России абсолютной монархии. Окрепшее самодержавие перестало теперь нуждаться в поддержке со стороны сословно-представительного органа — Земского собора (последний собор полного состава был проведен в 1654 г.). Однако царь еще был вынужден считаться с Боярской думой, вместе с тем пополнившейся дворянами и представителями приказной бюрократии. Исполнительная власть принадлежала приказам, переживающим в XVII в. свой расцвет. В общей сложности в это время функционировало до 80 приказов. Важнейшими выступали Посольский, Поместный. Тайных дел, Стрелецкий, финансовыми делами ведали приказы Большого прихода, Большой казны, Счетный. Имелась система Дворцовых и Патриарших приказов, а также ведавших некоторыми районами страны. Значительно выросла численность бюрократии — до более 4,5 тыс. человек. Изменения произошли и в организации местного управления: власть в уездах сосредоточилась в руках назначаемых из центра воевод. Однако в Поморье сохранялось земское управление. Предпринимаются попытки реорганизации армии: создаются полки «нового строя», куда набирались «даточные люди» (сто крестьянских дворов давали на пожизненную службу одного солдата), проходившие военное обучение под началом офицеров-иностранцев. Довольно верно политический строй России XVII в. определял М.М.Богословский, писавший, что Московское государство середины XVI — середины XVII в. было самодержавно-земским, а далее оно стало превращаться в самодержавно-бюрократическое. Первым в этой цепочке явилось восстание в Москве в 1648 г., известное под названием Соляной бунт. Истоки его необходимо искать в финансовой реформе главы правительства боярина Б.И.Морозова, оказывавшего большое влияние на царя и, к тому же, породнившегося с ним путем брака с сестрой его супруги. Пустующую государственную казну он решил пополнить заменой прямых налогов (чрезвычайно разорительных) косвенными. В 1646 г. было решено обложить дополнительной пошлиной соль. Это вызвало резкое сокращение потребления соли и недовольство прежде всего рядового посадского населения. Тогда в 1647 г соляной налог был отменен, но образовавшуюся недоимку стали вновь взыскивать обычным путем — прямыми налогами. В городах это особенно ударило по жителям «черных слобод», которые в отличие от «белослободчиков», освобожденных от платежей, несли в полной мере государево тягло. «Чернослободчики» требовали ликвидации «белых слобод» и уравнения их населения в правах и обязанностях со всем остальным посадом. Недовольство выражало и дворянство. К середине XVII в. основными задачами внешней политики России становятся: на западе и северо-западе — возвращение потерянных в Смутное время земель, а на юге — достижение безопасности от набегов крымских ханов (вассалов Османской империи), уводивших в плен тысячи русских и украинцев. В XVII в. возрастает количество грамотных (умевших читать и писать) людей. Так, среди посадского населения было 40% грамотных, среди купцов — 96%, среди помещиков — 65%. Значительно расширяется деловая письменность, причем квалифицированное делопроизводство велось не только в центральных приказах, но и в земских учреждениях, и даже в вотчинах. По-прежнему большое распространение имели рукописные книги. А с 1621 г. для царя стала изготовляться рукописная газета «Куранты», состоящая в основном из переводных иностранных известий. Наряду с рукописными изданиями все более в обиход входила печатная продукция, изготовлявшаяся на московском Печатном дворе. Уже в первой половине XVII в. было выпущено около 200 книг различных названий. Частными лицами стали собираться библиотеки. В 1672 г. в Москве открылась первая книжная лавка. Книгопечатание позволило издавать массовыми тиражами пособия по грамматике и арифметике. Букварь («Азбука») Василия Бурцева, опубликованный в 1634 г., впоследствии несколько раз переиздавался. В конце века появился иллюстрированный букварь Кариона Истомина, в 1882 г. — печатная таблица умножения. Для «учебных целей» выпускались также «Псалтыри» и «Часословы». Грамоте обычно обучали либо в семьях, либо духовные лица, дьячки и подьячие. Однако все более насущной становилась потребность организованного обучения. Уже в 40-х годах по инициативе одного из видных государственных деятелей Ф.М.Ртищева была организована школа в московском Андреевском монастыре. В 1665 г. школа для обучения подьячих открывается в Заиконоспасском монастыре, в 1680 г. — основывается школа при Печатном дворе. Первые школы подготовили открытие в 1687 г. Славяно-греко-латинской академии (первоначально — училища) во главе с греками братьями Иоанникием и Софронием Лихудами. Академия ставила своей целью обучение «от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии. до богословия» людей «всякого чина, сана и возраста». Обучение было рассчитано для подготовки высшего духовенства и чиновников государственной службы. Медицинские знания основывались на народных традициях лечения, а также на опыте переводимых иностранных лечебников и «травников». В Аптекарском приказе были сосредоточены специалисты, умевшие изготавливать лекарства; здесь же производилось обучение фармацевтов и врачей. В 1654 г. в приказе обучались 30 стрельцов, отправленных затем в полки «для лечбы» ратных людей. Накапливаются и развиваются знания об окружающей природе и мире: астрономические и географические. В середине XVII в. в Россию проникают сочинения, знакомившие с гелиоцентрической системой Коперника. Еще в первой половине века составляются географические карты. Например, в 1627 г. в Разрядном приказе изготавливается «Книга Большому чертежу», в Новгороде создается «Чертеж. городам русским и шведским до Варяжского моря». Расширению географических представлений способствовали материалы экспедиций по освоению Сибири (Стадухина, Пояркова, Дежнева, Хабарова, Атласова). После 1683 г. возникло «Описание новые земли, сиречь Сибирского царства». Оно и предыдущие описания и чертежи подготовили труд С.У.Ремизова «Чертежная книга Сибири». Историки культуры считают, что хронологическими гранями того явления, которое мы называем «XVIII век», нельзя считать точные границы века. В качестве начальной даты они принимают 1690-е годы, когда новые явления в культуре стали складываться в целую систему, а в качестве конечной — Отечественную войну 1812 г. как первое «общее историческое действие русской нации» (П.И.Краснобаев). При всей условности таких хронологических рамок они совпадают с хронологией тех процессов, которые шли в экономике, политической жизни. Реформы Петра I. В результате реформ государственного аппарата и власти на местах в России было создано государство, которое в исторической литературе было удачно названо «регулярным государством». Это было абсолютистское бюрократическое государство, пронизанное слежкой и шпионажем. Естественно, что в таком государстве демократические традиции, никогда не умиравшие в России, оказались в очень неблагоприятных обстоятельствах. Они продолжали жить в повседневном быте крестьянской общины, казацкой вольнице. Но демократия все больше приносилась в жертву грубому авторитарному правлению, сопровождавшемуся необычайным ростом роли личности в российской истории. Одним из внешних проявлений этого было принятие русским царем титула императора и преобразование России в империю, что нашло отражение в общественном сознании и в культуре. Среди реформ петровского времени следует выделить реформы в области культуры. Они также вызывали всегда самые противоречивые оценки. Перечислим основные из этих реформ. В 1700 г. Петр по примеру Западной Европы ввел в России новое летоисчисление — от рождества Христова, а не от сотворения мира, как считали раньше по церковно-византийской традиции. Петр пытался создать первый публичный театр. 2 января 1703 г. в Москве было начато издание первой газеты «Ведомости», которую редактировал сам Петр. Взамен прежнего церковно-славянского был введен новый шрифт. Но особенно большое внимание Петр уделял школе. Первой школой, организованной Петром, была «Школа математических и навигацких наук» в Москве, впоследствии переведенная в Петербург, где в 1715 г. она была преобразована в Морскую академию. В Москве и Петербурге были открыты инженерная и артиллерийская школы. Во всех губерниях стали открываться «цифирные школы». По приказу Петра в епархиях были открыты церковные школы. Было значительно улучшено преподавание в Московской Славяно-греко-латинской академии. Была открыта и медицинская школа в Москве. При наиболее крупных мануфактурах создавались ремесленные школы. Для улучшения школьного образования создавались учебники. Оценивая развитие русской науки и культуры, следует сказать о М.В.Ломоносове и других деятелях науки и техники середины XVIII в. На базе созданной в 1725 г. по указу Петра Академии Наук был предпринят ряд больших географических экспедиций. Исторические труды создает В.Н.Татищев, литературные произведения А.Д.Кантемир и В.К.Тредиаковский. Ломоносова же не случайно называют «нашим первым университетом». Его творчеству присуща та нерасчлененность научного знания, которая вообще отличает науку XVIII в. В 1755 г. по его инициативе был открыт университет в Москве (ряд исследователей считает более старым Петербургский университет, который возник на базе Академии Наук еще в 1725 г.). Во второй половине XVIII в. начинает развиваться школьное образование, хотя основным было еще весьма несовершенное домашнее обучение. В 1758 г. была открыта гимназия для дворян и для разночинцев в Казани. В 1764 г. создается первое женское учебное заведение «Воспитательное общество благородных девиц» при Смольном монастыре в Петербурге. Возникает ряд других учебных заведений. Предполагалось ввести три типа такого рода заведений — малые, средние и главные народные училища. Все эти мероприятия в области образования были связаны с именем И.И.Бецкого. В области точных наук и техники русские ученые добивались значительных успехов. В стенах Академии Наук работали талантливые ученые. И.И.Ползунов изобрел паровую машину, И.П.Кулибин создал много научных приборов высокого качества, разработал замечательный проект одноарочного моста через Неву. К сожалению, в условиях той бюрократической системы, которая уже тогда возникла в России, многие из этих изобретений остались невостребованными. 1. История России от древнейших времен до начала XX в.:Учебное пособие / Под ред. И.Я.Фроянова 2. Ключевский В.О. “Курс русской истории”, Москва, том 1, 2, 1999г. 3. Карамзин М.М., История государства Российского, М.: 1991 4. Вся история в одном томе. И.О.Родин, Т.М.Пименова. 1997 5. Соловьев А.И. Три облика государства – три стратегии гражданского общества // Полис.- 1996 |