Хронический туболоинстрецианальный нефрит у взрослых что это

Хронический интерстициальный нефрит. Лечение хронического интерстициального нефрита.

1. Что такое хронический интерстициальный нефрит и его причины?

Хронический интерстициальный (тубулоинтерстициальный) нефрит, сокращённо ХИН, – это неинфекционное воспалительное заболевание почек. При хроническом интерстициальном нефрите поражается почечные канальцы и межуточная (интерстициальная) ткань.

Причины хронического интерстициального нефрита

Причины ХИН могут быть самые разные. Острый интерстициальный нефрит (ОИН) – невылеченный или вовсе не диагностированный – может перерасти в хронический интерстициальный нефрит. Однако гораздо чаще хронический интерстициальный нефрит появляется без ОИН. Причинами итерстициального нефрита могут быть:

Стоит также упомянуть, что примерно у каждого пятого пациента причину хронического интерстициального нефрита выяснить не удаётся.

2. Симптомы заболевания

Симптомы хронического интерстициального нефрита редко бывают ярко выраженными, часто они вообще отсутствуют. Если ХИН вызван злоупотреблением лекарств, то долгое время симптомы могут быть незаметны из-за симптомов той болезни, для лечения которой принимались эти лекарства.

Симптомами хронического интерстициального нефрита являются:

Кроме того, больные хроническим интерстициальным нефритом отмечают у себя:

3. Диагностика болезни

Для диагностики хронического интерстициального нефрита необходим анамнез, особенно информация о перенесённых болезнях и употребляемых лекарствах. Также проводятся различные анализы мочи на предмет наличия белка, отмерших почечных сосочков, крови. Для исследования почек может использоваться КТ, МРТ или рентген. Для подтверждения диагноза обычно проводится биопсия почек.

4. Лечение хронического интерстициального нефрита

Первый шаг в лечении хронического интерстициального нефрита – отмена приёма лекарственных препаратов, которые негативно влияют на почки. При ранней диагностике это может предотвратить заболевание, на более поздних стадиях остановить или замедлить разрушительные процессы.

Остальное лечение хронического интерстициального нефрита является симптоматическим. Назначаются медикаменты, витамины, призванные поддерживать функции почек. В зависимости от симптомов и сопутствующих заболеваний может потребоваться изменение рациона. В тяжёлых случаях проводится внутривенное вливание электролитов и жидкости.

Интерстициальный нефрит ( Тубулоинтерстициальный нефрит )

Интерстициальный нефрит — это острое или хроническое негнойное воспаление стромы и канальцев почек, обусловленное гиперергической иммунной реакцией. Проявляется болями в пояснице, нарушением диуреза (олигоанурией, полиурией), интоксикационным синдромом. Диагностируется с помощью общего и биохимического анализов мочи, крови, УЗИ почек, определения β2-микроглобулина, гистологического исследования биоптата. Схема лечения сочетает детоксикацию при отравлениях, этиопатогенетическую терапию основного заболевания с назначением иммуносупрессоров, антигистаминных средств, антикоагулянтов, антиагрегантов. В тяжелых случаях требуется проведение ЗПТ, трансплантация почки.

МКБ-10

Общие сведения

Особенностью интерстициального нефрита является вовлечение в патологический процесс межуточной ткани, тубулярных структур, кровеносных и лимфатических сосудов без распространения на чашечно-лоханочную систему и грубой гнойной деструкции органа. Поскольку ведущую роль в патогенезе расстройства играет тубулярная дисфункция, в настоящее время заболевание принято называть тубулоинтерстициальным нефритом (ТИН).

По данным масштабных популяционных исследований, острые варианты интерстициального воспаления составляют до 15-25% всех случаев острого повреждения почек. Распространенность хронических форм заболевания по результатам пункционной нефробиопсии колеблется от 1,8 до 12%. Патология может развиться в любом возрасте, однако чаще наблюдется у 20-50-летних пациентов.

Причины

Поражение ренального канальцевого аппарата и межуточной ткани имеет полиэтиологическую основу, при этом роль отдельных повреждающих факторов отличается в зависимости от характера течения процесса. Основными причинами острого негнойного интерстициального воспаления почек, по наблюдениям специалистов в сфере урологии и нефрологии, являются:

Как и острые формы заболевания, хронический тубулоинтерстициальный нефрит может сформироваться на фоне длительного приема нефротоксичных лекарственных средств (в первую очередь НПВС, цитостатиков, солей лития), отравления ядами (солями кадмия, свинца). Патология часто возникает у пациентов с метаболическими расстройствами (подагрой, цистинозом, повышенными уровнями оксалатов, кальция в крови), аллергическими и аутоиммунными болезнями.

Хронический ТИН осложняет течение туберкулеза, заболеваний крови (серповидно-клеточной анемии, синдрома отложения легких цепей). У больных с аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезнью негнойный нефрит имеет наследственную основу. При длительной постренальной обструкции мочевыводящих путей (везикоуретеральном рефлюксе, аденоме предстательной железы, мочеточниково-влагалищных свищах и т. п.), атеросклерозе ренальной артерии, гломерулопатиях хроническое интерстициальное воспаление является вторичным.

Патогенез

Механизм развития интерстициального нефрита зависит от характера, интенсивности действия повреждающего фактора. Зачастую воспаление имеет аутоиммунную основу и провоцируется осаждением циркулирующих в крови иммунных комплексов (при лимфопролиферативных процессах, системной красной волчанке, приеме нестероидных противовоспалительных средств) или антител к базальной мембране канальцев (при интоксикации антибиотиками, отторжении трансплантата).

При хронизации процесса важную роль играет патологическая активация макрофагов и T-лимфоцитов, вызывающих протеолиз тубулярных базальных мембран и усиливающих перекисное окисление с образованием свободных радикалов. Иногда канальцевый эпителий повреждается в результате селективной кумуляции и прямого разрушающего действия нефротоксичного вещества, реабсорбируемого из первичной мочи.

Локальное выделение медиаторов воспаления в ответ на действие повреждающего фактора вызывает отек интерстиция и спазм сосудов, который усугубляется их механическим сдавлением. Возникающая ишемия почечной ткани потенцирует дистрофические изменения в клетках, снижает их функциональность, в части случаев провоцирует развитие папиллярного некроза и массивную гематурию.

Из-за повышения давления в канальцах и снижения эффективного плазмотока вторично нарушается фильтрующая способность гломерулярного аппарата, что приводит к почечной недостаточности и увеличению уровня сывороточного креатинина. На фоне отека межуточной ткани и повреждения канальцевого эпителия снижается реабсорбция воды, усиливается мочевыделение.

При остром течении нефрита постепенное уменьшение отека интерстициального вещества сопровождается восстановлением ренального плазмотока, нормализацией скорости клубочковой фильтрации и эффективности канальцевой реабсорбции. Длительное присутствие повреждающих агентов в сочетании со стойкой ишемией стромы на фоне нарушений кровотока влечет за собой необратимые изменения эпителия и замещение функциональной ткани соединительнотканными волокнами.

Склеротические процессы усиливаются за счет стимуляции пролиферации фибробластов и коллагеногенеза активированными лимфоцитами. Существенную роль в возникновении гиперергической воспалительной реакции играет наследственная предрасположенность.

Классификация

При систематизации клинических форм интерстициального нефрита принимают в расчет такие факторы, как наличие предшествующей патологии, остроту возникновения симптоматики, развернутость клинической картины. Если острое межуточное воспаление развивается у ранее здоровых пациентов с интактными почками, процесс считается первичным. При вторичном тубулоинтерстициальном нефрите почечная патология осложняет течение подагры, сахарного диабета, лейкемии и других хронических болезней. Для прогнозирования исхода заболевания и выбора оптимальной терапевтической тактики важно учитывать характер течения воспалительного процесса. Урологи и нефрологи различают две формы интерстициального воспаления:

При остром воспалении оправдано выделение нескольких вариантов заболевания с разной выраженностью симптомов. Для развернутой формы нефрита характерна классическая клиническая картина. Отличительной особенностью тяжелого воспаления является ОПН с анурией, требующая срочного проведения заместительной почечной терапии. При благоприятно протекающем абортивном воспалении отсутствует олигоанурия, преобладает полиурия, концентрационная функция восстанавливается за 1,5-2 месяца. При развитии интерстициального очагового нефрита симптоматика стертая, превалирует нарушение реабсорбции мочи.

Симптомы интерстициального нефрита

Признаки заболевания неспецифичны, сходны с проявлениями других видов нефрологической патологии. Клиника зависит от особенностей развития воспалительного процесса. При остром нефрите и обострении хронического воспаления наблюдаются нарушения общего состояния — головная боль, ознобы, лихорадка до 39-40° С, нарастающая слабость, утомляемость. Возможно повышение артериального давления. В моче появляется кровь.

Пациент жалуется на сильные боли в пояснице, количество мочи резко уменьшается вплоть до анурии, которая впоследствии сменяется полиурией. При прогредиентном заболевании больного беспокоят тупые боли в области поясницы, незначительное снижение объема суточной мочи, папулезная сыпь. Иногда наблюдается субфебрилитет. О возможном снижении фильтрационной способности органа при хроническом варианте нефрита свидетельствует появление симптомов уремической интоксикации — тошноты, рвоты, кожного зуда, сонливости.

Осложнения

При отсутствии адекватной терапии острый интерстициальный нефрит зачастую переходит в хроническую форму. Изменения в почечном интерстиции со временем приводят к снижению количества функционирующих нефронов. Следствием этого является развитие хронической почечной недостаточности, инвалидизирующей пациента и требующей проведения заместительной терапии. Воспалительный процесс может вызвать активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, стимулировать повышенный синтез вазоконстрикторных веществ, что проявляется стойкой артериальной гипертензией, рефрактерной к медикаментозной терапии. Нарушение синтеза эритропоэтинов при хронических нефритах интерстициального типа становится причиной тяжелых анемий.

Диагностика

В связи с неспецифичностью клинической симптоматики при постановке диагноза интерстициального нефрита важно исключить другие причины острой или хронической нефропатии. Как правило, окончательная диагностика заболевания проводится на основании результатов гистологического исследования с учетом вероятных повреждающих факторов. Рекомендованными методами лабораторно-инструментального обследования являются:

При хроническом интерстициальном воспалении наблюдается значительное снижение уровня эритроцитов и гемоглобина в общем анализе крови, при остром варианте нефрита возможна эозинофилия. Соответственно тяжести нарушений могут изменяться показатели электролитного баланса крови: увеличиваться или уменьшаться содержание калия, снижаться концентрации кальция, магния, натрия. При подозрении на возможную связь нефрита с системными заболеваниями дополнительно назначают анализы на выявление волчаночного антикоагулянта, антител к ds-ДНК, рибосомам, гистонам и другим нуклеарным компонентам. Часто определяется повышение уровней иммуноглобулинов — IgG, IgM, IgE.

Дифференциальная диагностика проводится между различными патологическими состояниями, которые осложняются интерстициальным воспалением. Заболевание также дифференцируют с острым, хроническим и быстропрогрессирующим гломерулонефритом, пиелонефритом, мочекаменной болезнью, опухолями почек. Кроме уролога и нефролога больным с подозрением на интерстициальный иммуновоспалительный процесс могут быть показаны консультации ревматолога, аллерголога-иммунолога, токсиколога, инфекциониста, фтизиатра, онколога, онкогематолога.

Лечение интерстициального нефрита

План ведения пациента определяется клинической формой и этиологическим фактором нефрологической патологии. Больных с симптоматикой острого межуточного нефрита экстренно госпитализируют в палату интенсивной терапии урологического или реанимационного отделения. При хроническом течении воспаления рекомендована плановая госпитализация в нефрологический стационар.

Основными терапевтическими задачами являются прекращение поступления и вывод из организма химического вещества, спровоцировавшего токсическое повреждение или гиперергическую иммуновоспалительную реакцию, десенсибилизация, детоксикация, стабилизация основного заболевания при вторичных формах нефрита, коррекция метаболических расстройств. С учетом стадии и течения болезни назначаются:

При нарастании почечной недостаточности для предотвращения тяжелых уремических расстройств проводится заместительная терапия (перитонеальный диализ, гемодиализ, гемофильтрация, гемодиафильтрация). Больным с исходом хронического воспаления в выраженные склеротические изменения интерстициального вещества, атрофию канальцев и гломерул требуется трансплантация почки.

Прогноз и профилактика

При ранней диагностике и назначении адекватной этиотропной терапии полное выздоровление наступает более чем у 50% больных. Прогноз при интерстициальном нефрите благоприятный, если у пациента сохраняются нормальные показатели скорости гломерулярной фильтрации. Для предупреждения развития заболевания необходимо своевременное лечение инфекционных болезней почек, системных поражений соединительной ткани, ограничение приема нефротоксических препаратов (НПВС, антибиотиков из группы тетрациклина, петлевых диуретиков).

Меры индивидуальной профилактики нефрита включают употребление достаточного количества жидкости, отказ от самостоятельного приема лекарственных препаратов, прохождение регулярных медицинских осмотров, особенно при работе с производственными ядами.

Нефропатии тубулоинтерстициальные, интерстициальный нефрит

Терминология

Понятие «тубулоинтерстициальные нефропатии» в широком смысле слова включает в себя воспалительные, метаболические или токсические заболевания почек, протекающие в отличие от гломерулярных (клубочковых) болезней с первичным и преимущественным поражением канальцев и межуточной ткани почек. В более узком смысле слова термин «тубулоинтерстициальные нефропатии» чаще используют для обозначения метаболических и токсических поражений без четкого воспалительного компонента, применяя к воспалительным, иммуновоспалительным поражениям канальцев и интерстиция термин «тубулоинтерстициальный нефрит» или, что равнозначно, «интерстициальный нефрит». Помимо тубулоинтерстициальных нефропатий как самостоятельных нозологических форм может быть выделен тубулоинтерстициальный компонент при ряде клубочковых поражений почек, в том числе и при хроническом гломерулонефрите.

Современная волна интереса к тубулоинтерстициальным поражениям связана как с возможностями лечения и профилактики (явно большими, чем при гломерулярных заболеваниях), так и с учащением вообще ятрогенной патологии, а также с предположением о ведущей роли интерстиция и канальцев в прогрессировании заболеваний почек.

Клиническая картина

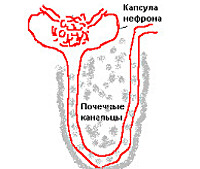

В клинической картине тубулоинтерстициальных нефропатий важное место занимают канальцевые расстройства с преимущественным поражением того или иного отдела нефрона. Напомним, что основной функцией канальцевого аппарата, включающего в себя проксимальный каналец, петлю Генле, дистальный каналец и собирательные трубочки, является поддержание гомеостаза. В канальцах происходят процесс концентрирования мочи (всасывание воды и натрия), реабсорбция части профильтровавшихся в клубочке органических и неорганических веществ, а также секреция в просвет канальца веществ из крови или образующихся в клетках канальцев. При поражении канальцев характерны следующие симптомы: полиурия, снижение относительной плотности мочи, почечная глюкозурия, почечный несахарный диабет, почечный канальцевый ацидоз, гипо- или гиперкалиемия, гипоурикемия, канальцевая протеинурия.

По течению различают острые и хронические ИН.

Острые ИН характеризуются острым началом с лихорадкой, гематурией, полиурией, часто с ОПН, иногда с болями в пояснице. В зависимости от этиологии острые ИН могут быть лекарственными, вирусными, бактериальными, паразитарными, иммунными.

К развитию лекарственного острого ИН могут приводить многие препараты, чаще всего антибиотики из группы пенициллина (пенициллин, ампициллин, оксациллин, метициллин), цефалоспорины, тетрациклины, противотуберкулезные (рифампицин, этамбутол) и др., а также нестероидные противовоспалительные препараты; особенно часто острый ИН развивается после лечения метициллином. Впрочем, случаи острого ИН описаны после лечения и многими другими препаратами, в том числе сульфаниламидами (первые описания острого лекарственного ИН), ацикловиром, диуретиками, аллопуринолом, циметидином, фенилином и даже китайскими лечебными травами.

Диагностика

Из лабораторных показателей характерны анемия, повышение СОЭ, гиперпротеинемия, гипергаммаглобулинемия.

Критерии диагностики острого лекарственного ИН:

Лечение

Острые лекарственные ИН обычно имеют циклическое течение. При достаточно быстром установлении диагноза после отмены аллергизирующего препарата обычно наступает выздоровление; случаи хронизации редки, хотя период обратного развития может быть очень продолжительным. Лишь в запущенных случаях с длительным беспорядочным лечением (обычно антибиотиками, назначаемыми из-за персистирующей лихорадки) острый лекарственный ИН может принимать хроническое течение.

Лекарственный острый ИН с ОПН может развиваться и при хроническом гломерунефрите, и не только после применения антибиотиков, но иногда и после применения фуросемида, фенилина, аллопуринола и др.

Среди вирусных острых ИН наибольшее значение имеет геморрагическая (дальневосточная) лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Болезнь впервые описана на Дальнем Востоке в 30-х годах нашего столетия. Заражение происходит от инфицированных грызунов. В 1978 г. в Южной Корее выделен специфический антиген в криостатных срезах легочной ткани полевых мышей, а затем и сам вирус, названный Хантаан по имени реки, в долине которой были отловлены инфицированные вирусом грызуны. В настоящее время вирус ГЛПС выделен у 55 видов животных, являющихся его носителями. Наиболее инфицированы вирусом несколько видов полевых мышей, серая и черная крысы. Однако антитела к вирусу выявлены и у таких животных, как морские свинки, собаки, цыплята и свиньи.

Заболевание чаще возникает весной и осенью. Болезнь начинается лихорадкой, недомоганием, затем появляются кровоизлияния в слизистые и подкожные, тромбоцитопения, с 5-7-го дня развивается мочевой синдром и олигурическая ОПН с выраженными электролитными сдвигами и гиперволемией. Могут наблюдаться поражение желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, тяжелая интоксикация. Однако, как правило, именно тяжесть почечной патологии определяет прогноз болезни.

Морфологически характерны ИН и множественные кровоизлияния в почках, особенно в лоханках. Кровоизлияния обнаруживаются также под плеврой, эпикардом, капсулой селезенки и т.д. Обсуждается роль в патогенезе прямого нефротоксического действия вируса, нарушений микроциркуляторного русла, ДВС-синдрома.

Лечение направлено на борьбу с интоксикацией и проявлениями ОПН. В настоящее время начинают применять противовирусную терапию (рибовирин, специфический иммуноглобулин).

Бактериальный острый ИН полностью соответствует острому пиелонефриту.

Хронические ИН

К развитию хронических ИН приводят некоторые лекарственные средства, метаболические нарушения (гиперурикемия, оксалурия, гиперкальциемия), интоксикация тяжелыми металлами (свинцом, кадмием, цинком), злокачественные новообразования, а также некоторые заболевания с четким иммунным патогенезом. В ряде случаев причину хронического ИН установить не удается (идиопатический хронический ИН).

Ведущими морфологическими признаками являются диффузная лимфогистиоцитарная инфильтрация интерстиция, склероз стромы, выраженная дистрофия или атрофия эпителия канальцев.

При морфологическом исследовании, помимо признаков хронического ИН, выявляют некроз почечных сосочков, специфическую коричневую пигментацию почечных сосочков и мочевыводящих путей и микроангиопатию сосудов мочеточника (диагностический признак злоупотребления анальгетиками).

Частота АН во всем мире (по данным патологоанатомических исследований) колеблется от 0 до 4%; как причина терминальной почечной недостаточности среди больных, находящихся на гемодиализе или перенесших трансплантацию почки, АН зарегистрирована у 3% больных в Европе и у 20% в Австралии.

Постепенно развивается хроническая почечная недостаточность (ХПН), которая прогрессирует медленно, сопровождается выраженной остеодистрофией и тяжелым метаболическим ацидозом. У половины больных развивается некроз почечных сосочков с макрогематурией, иногда с повторными эпизодами обструктивной ОПН с быстрым спонтанным восстановлением функции почек, рецидивами заболевания с почечной коликой, атаками острого пиелонефрита. У большинства больных папиллярный некроз протекает бессимптомно (так называемое неполное отторжение почечного некротизированного сосочка) с минимальной протеинурией, микрогематурией; персистирующая микрогематурия может указывать на развитие карциномы мочевыводящего тракта.

Значительно чаще, чем при других типах хронического ИН, развивается гипертония, которая иногда может приобретать злокачественное течение. Гипертония может сочетаться с солевым истощением (вследствие потери хлорида натрия с мочой).

Осложнения АН: обструктивная ОПН (при двустороннем папиллярном некрозе), присоединение пиелонефрита, нефрокальциноза, нефролитиаза. У больных АН высок риск развития злокачественных опухолей мочевого пузыря, мочеточников, почечной лоханки, которые наблюдаются намного чаще, чем в популяции.

При постановке диагноза следует обращать внимание на внепочечные признаки злоупотребления анальгетиками, среди которых выделяют гипохромную анемию со своеобразным бледно-желтым окрашиванием кожных покровов, поражение желудка (пептическая язва), печени (лекарственный гепатит), ранний атеросклероз с прогрессирующей ишемической болезнью сердца, психастению, преждевременное старение, раннее поседение (больные выглядят старше своих лет). Известно влияние на гонадную функцию (бесплодие, тератогенное воздействие). Язвенная болезнь желудка иногда многие годы предшествует нефропатии.

Лечение состоит в полном отказе от употребления анальгетических средств, в коррекции водно-электролитных нарушений, гипертонии, в борьбе с инфекцией мочевых путей. Замедлить прогрессирование может снижение приема калорий (без изменения приема белка) или низкобелковая диета.

К развитию хронических токсических ИН могут приводить и некоторые другие лекарства, например противоопухолевые препараты (цисплатина), литий, применяемый в психиатрической практике, препараты золота и др. Говоря о ятрогенных поражениях, следует упомянуть и о радиационном токсическом ИН, который развивается иногда при лучевой терапии больных с опухолями почки (опухоль Вильмса), яичника, яичка, забрюшинного пространства.

Менее часты и менее известны метаболические поражения почек, развивающиеся при гиперкальциемии и гипокалиемии.

Гиперкальциемия наблюдается при первичном и вторичном гиперпаратиреозе, саркоидозе, злокачественных новообразованиях и т.д. Отличительным морфологическим признаком является нефрокальциноз, мелкие отложения кальция часто обнаруживаются в почках при биопсии или на аутопсии, образование камней может вести к обструктивной нефропатии. Особенно характерны функциональные сдвиги, в первую очередь резкое снижение концентрационной функции почек, связанное не только со структурными нарушениями (интралюминальной обструкцией с асептическим интерстициальным воспалением), но и с влиянием кальция на регуляцию КФ и канальцевой реабсорбции, нарушением внутриклеточного транспорта кальция, снижением чувствительности канальцев к вазопрессину; обсуждается возможная роль повышенной секреции простагландинов. Клинически нефропатия характеризуется полиурией, азотемией, в половине случаев отмечается гипертония, могут наблюдаться изменения мочи.

Структурные и функциональные изменения почек развиваются при гипокалиемии (вернее, не столько при снижении уровня калия во внеклеточной жидкости, сколько при снижении содержания общего калия в организме). Морфологически наиболее характерно поражение эпителия проксимальных канальцев. Поражение интерстиция обычно не развивается, т.е. это скорее тубулопатия, чем токсический ИН. Функциональные нарушения выражены в первую очередь снижением концентрационной функции, изменением кислотовыделительной функции почек и тенденцией к задержке натрия, вплоть до образования отеков.

Среди факторов, приводящих к развитию хронических токсических ИН, следует упомянуть тяжелые металлы: кадмий и свинец. Кадмий, широко применяющийся в современной промышленности, приводит к возникновению нефропатии, характеризующейся проксимальной дисфункцией, вплоть до полного синдрома Фанкони.

Поражение почек, похожее на миеломную почку, иногда встречается при других опухолях, при которых наблюдается гиперпродукция моноклональных иммуноглобулинов (при злокачественных лимфомах, лимфолейкозе, опухоли поджелудочной железы).

Литература:

1. Сиротин Б.З. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Хабаровск, 1994.

2. Тареева И.Е., Андросова С.О. Тубулоинтерстициальные нефропатии. В кн: Нефрология, под ред. И.Е.Тареевой, 1995, т.2, с.101-9.

3. Тареева И.Е., Николаев А.Ю.,Андросова С.О. Лекарственные поражения почек.Там же, с. 299-312.

4. Elseviers MM, De poe ME/ Amer J Kid Dis 1996; 28;48-55.

5. Tubulo-interstitial nephropathies. Churchill, Livingstone, 1983. Ed B penner, J Stein.