что такое жития святых

Житие как жанр древнерусской литературы

Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Она древнее, чем литературы французская, английская, немецкая. Ее начало восходит ко второй половине X века. Из этого великого тысячелетия более 700 лет принадлежит периоду, который принято называть «древней русской литературой».

Древнерусская литература вплоть до XVII века не знает или почти не знает условных персонажей. Имена действующих лиц – исторические: Борис и Глеб, Феодосий Печерский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Стефан Пермский…

Ни одно из произведений Древней Руси – переводное или оригинальное – не стоит обособленно. Все они дополняют друг друга в создаваемой ими картине мира. Каждый рассказ – законченное целое, и вместе с тем он связан с другими. Это только одна из глав истории мира.

Одной из таких картин служит Житие, призванное стать биографией духовных и светских лиц, канонизированных христианской Церковью. В основе Жития лежала биография героя, чаще всего исторического лица, известного самому автору лично или по рассказам его современников. Целью Жития было прославить героя, сделать его образцом для последователей и почитателей. «Житие не биография, а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в Житии не портрет, а икона». Живые лица и поучительные типы, биографическая рамка и назидательный панегирик в ней, портрет и икона – это необычное сочетание отражает самое существо житийного художественного способа изображения. Необходимо подчеркнуть важность житийного жанра, поскольку именно в нем на протяжении всего Средневековья рассказывалось о человеке. Герой Жития, независимо от его богатства или бедности, от социального положения и учености, воспринимался любым читателем как себе подобный. Читатель мог видеть себя в этом герое, мог ему завидовать, брать с него пример, вдохновляться его подвигами. Судьба человека и более того – попытки заглянуть в его внутренний мир, поэтизация духовного подвига не могли не привлекать к этому виду литературы сердца и умы. Это было единственное в Средние века повествование о человеческой судьбе.

Если же рассмотреть структуру Жития, то мы заметим целое литературное сооружение, некоторыми деталями напоминающее архитектурную постройку. Оно начинается обыкновенно пространным, торжественным предисловием, выражающим недостоинство автора, его многогрешность, призывание помощи Божией и святых, взгляд на значение святого в деле спасения.

Вводной части также свойственны многочисленные цитаты и параллели из священных книг. Потом повествуется деятельность святого, предназначенного с младенческих лет, иногда еще до рождения, стать богоизбранным сосудом высоких дарований; эта деятельность сопровождается чудесами при жизни, запечатлевается чудесами и по смерти святого. Житие заканчивается похвальным словом святому, выражающим обыкновенно благодарение Господу Богу за ниспослание миру нового светильника, осветившего житейский путь грешным людям. Все эти части соединяются в нечто торжественное, богослужебное: Житие и предназначалось для прочтения в церкви на всенощном бдении накануне дня памяти святого.

Житие обращено, собственно, не к слушателю или читателю, а к молящемуся. Оно более чем поучает: поучая, оно настраивает, стремится превратить душеполезный момент в молитвенную наклонность. Оно описывает индивидуальную личность, личную жизнь, но эта случайность ценится не сама по себе, не как одно из многообразных проявлений человеческой природы, а лишь как воплощение вечного идеала.

Каноническая схема Жития служила, таким образом, наилучшим планом для изображения идеального героя и идеализированного мира, в котором он совершал свои праведные дела. Но с самых первых шагов в развитии житийного жанра канон нарушался под влиянием жизненных фактов. Нарушения эти обыкновенно почти не касались главного героя, но тем более осязательно затрагивали других действующих лиц. И чем талантливее был агиограф, тем значительнее было отступление его произведения от церковного шаблона.

В Древнюю Русь с начала письменности переходят через посредство южных славян и переводятся непосредственно с греческого языка сборники Житий («минеи», «пролог», «патерики»), а также начинают составляться оригинальные Жития первых русских святых – Бориса и Глеба, Феодосия Печерского (XI век) и др. Русские авторы Житий несут в себе идеи независимости политической и церковной жизни молодого Киевского государства; порой они во многом отходят от канонов греческой агиографии.

Иногда в основу Житий кладутся лишь отдельные драматические эпизоды из жизни святых (история убийства Бориса и Глеба), вводятся внутренние монологи и эмоциональные диалоги, в ряде случаев меняется тип биографии: то это простой рассказ, богатый историческими и бытовыми наблюдениями (житие Леонтия Ростовского, XII век), то военно-патриотическая повесть (Житие Александра Невского, Довмонта Псковского, XII–XIV века), то поэтическая сказка (житие Петра и Февронии, XV–XVI века).

Второе южнославянское влияние (конец XIV – начало XV века) содействует развитию в русской агиографии витийственно-риторического стиля – «плетения словес», в результате чего возрастает эмоциональность и психологизм повествования. Появляется группа видных агиографов: митрополит Киприан, который перерабатывает Житие митрополита Петра, Епифаний Премудрый (Жития Сергия Радонежского, Стефана Пермского), серб Пахомий Логофет (Житие Кирилла Белозерского и др.). В эпоху укрепления централизованного русского государства (XVI век) агиография становится на службу идеологическим задачам правительства. Осуществляя политику Ивана Грозного в области духовной жизни, митрополит Макарий сильно расширяет сонм русских святых и руководит составлением их Житий, которые объединяются в Великих Четьих Минеях (12 огромных томов), включающих почти все обращавшееся на Руси наследие переводной и оригинальной агиографии, заново переработанное и риторически украшенное. В XVII веке составляются собрания Четьих Миней Германа Тулупова (1627–1632), Иоанна Милютина (1646–1654) и Димитрия Ростовского (изд. 1689–1705). В XV–XVII веках создается особенно большое число новых Житий, посвященных монахам Русского Севера и отразивших колонизационную роль монастырей, их борьбу за землю с крестьянством. В агиографический стиль все более вносятся черты реальной жизни, Жития постепенно сближаются с бытовой повестью (Житие Юлиании Лазаревской). Во второй половине XVII – начале XVIII века создаются новые Жития, посвященные представителям религиозного движения – раскола. Героями их становятся противники государственной Церкви, проклятые ею и гонимые царской властью (Жития Ивана Неронова, Морозовой, Кирилла Выгорецкого и др.). Это направление агиографии тяготеет к изображению народного быта и отличается «просторечием». Жанр биографии святого перерастает в жанр поучительно-полемической автобиографии «апостолов» раскола (Жития Аввакума, Епифания).

По объему излагаемого биографического материала, как правило, выделяют два вида жития: биографическое (биос) и мученическое (мартириос). Биос дает описание жизни христианского подвижника от рождения до смерти, мартириос рассказывает только о мученической смерти святого. Последняя форма – более древняя, связана с гонениями на первых христиан. В основе этого типа Житий лежат «протоколы» допросов христиан, поэтому они как бы документированы. Полная биография не берется, рассказывается только о мучениях святого.

Другая группа Житий повествовала о христианах, добровольно подвергавших себя разного рода испытаниям: богатые юноши тайно покидали дом и вели полуголодную жизнь нищих, подвергаясь унижениям и насмешкам; подвижники, оставив города, уходили в пустыни и жили там в полном одиночестве (отшельники). Особым видом христианского подвижничества было столпничество, при котором святой обитал долгие годы на вершине каменной башни – столпа, а в монастырях подвижники могли затворяться в келье, которую не покидали ни на час вплоть до смерти.

Среди византийских Житий наибольшее распространение получили переводы житий Алексия, человека Божьего, Андрея Юродивого, Варвары, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Екатерины, Иоанна Златоуста, Николая Мирликийского, Параскевы Пятницы и др.

Жития русских святых создавались на протяжении всех веков существования древнерусской литературы – с XI по XVII век. Жития эти также могут быть систематизированы по типу героев: княжеские, Жития церковных иерархов, строителей монастырей, подвижников во славу церкви и мучеников за веру, жития юродивых. Помимо этого, Жития могут быть сгруппированы по географическому принципу – по месту жизни и подвигов святого и месту возникновения Жития (киевские, новгородские и северорусские, псковские, ростовские, московские и др.).

Об авторстве тех или иных житий в ряде случаев мы узнаем из текста самих произведений, на основе косвенных данных. Нестор Летописец (XI–XII), Епифаний Премудрый (XIV–XV), Пахомий Логофет (XV) – вот наиболее известные из авторов русских житий.

Группируя жития по характеру героев, отметим:

– Жития подвижников во славу Церкви и создателей монастырей (Александр Свирский, Варлаам Хутынский, Авраамий Ростовский, Сергий Радонежский, Стефан Пермский и др.);

– Жития иерархов Русской Церкви – митрополитов (Алексия, Ионы, Киприана, Петра, Филиппа);

– Жития юродивых (Василия Блаженного, Иоанна Устюжского, Михаила Клопского и др.).

Из княжеских Житий наиболее известны Жития Александра Невского, Бориса и Глеба, князя Владимира, Дмитрия Донского и др.

Женских Житий в русской агиографии мало: Анны Кашинской, Евфросинии Полоцкой, Евфросинии Суздальской, Иулиании Вяземской, Иулиании Осорьиной, княгини Ольги.

Не обошло стороной и влияние на житийную литературу легендарно-сказочных мотивов. Местные предания иногда столь сильно влияют на авторов, что к Житиям созданные ими произведения могут относиться только потому, что герои их признаны Церковью святыми и в заглавии их может фигурировать термин «Житие», тогда как по литературному характеру это ярко выраженные сюжетно-повествовательные произведения. Это «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма, «Повесть о Петре, царевиче Ордынском», «Повесть о Меркурии Смоленском». В XVII веке на Русском Севере возникают Жития, полностью основанные на местных легендах о чудесах, происходящих от останков людей, жизненный путь которых с подвигами во славу Церкви не связан, но необычен – они страдальцы в жизни. Артемий Веркольский – мальчик, погибший от грозы во время работы в поле, Иоанн и Логгин Яренские – то ли поморы, то ли монахи, погибшие в море и найденные жителями Яренги на льду, Варлаам Керетский – священник села Кереть, убивший жену, наложивший сам на себя за это тяжкие испытания и прощенный Богом.

Только древнерусское Житие дает нам возможность наблюдать личную жизнь в Древней Руси, хотя и возведенную к идеалу, переработанную в тип, с которого корректный агиограф старался стряхнуть все мелочные конкретные случайности личного существования. Нередко это и своеобразная местная летопись глухого уголка, не оставившего по себе следа ни в общей летописи, ни даже в какой-либо грамоте. Такие записи чудес иногда велись по поручению игумена и братии особыми на то назначенными лицами, с опросом исцеленных и свидетельскими показаниями, с прописанием обстоятельств дела, являясь скорее деловыми документами, книгами форменных протоколов, чем литературными произведениями. Несмотря на это, в них иногда ярко отражается быт местного мирка, притекавшего к могиле или ко гробу святого со своими нуждами и болезнями, семейными непорядками и общественными неурядицами.

Жития, в свою очередь, формировали взгляды древнерусских читателей на идеал святости, на возможность спасения, воспитывали филологическую культуру (в лучших своих образцах), создавали идеальные формы выражения подвига святого.

Жития святых

Жития́ святы́х – литературный жанр жизнеописаний (зачастую символических) христиан, канонизированных Церковью. Первые Жития святых – назидательные сказания о христианских мучениках (в Киевской Руси были известны в переводах).

Первые оригинальные русские жития святых возникли в конце XI в. (жития княгини Ольги, князей Бориса и Глеба, Владимира I Святославича, “Житие Феодосия Печерского”).

В дальнейшем Жития святых объединялись в специальные сборники:

Хотя многие из древних Житий святых безусловно являются подлинными свидетельствами современников, всегда следует помнить, что они представляют собой особый литературный жанр, имеющий свои строгие каноны и правила. Поэтому, никак не ставя под сомнения душеполезность избранных Церковью «житий» для благочестивого чтения, следует помнить, что как к историческим источникам к ним следует относиться с определенной осторожностью.

священник Олег Митров, сотрудник Комиссии по канонизации Московской епархии

При всем многообразии подходов различных авторов можно выделить два основных принципа написания житийных текстов. Первый – проложный, когда агиограф следует традициям древних мученических актов, излагает только события жизни святого как они есть. И второй подход – публицистический, когда автор пытается самостоятельно осмыслить события, дать им свою оценку, а при недостатке фактов решается делать свои предположения. Зачастую вместе с этим писатель увлекается излишним психологизмом и литературным украшательством.

Скупые сказания о мучениках первых веков, целиком основанные на подлинных проконсульских актах, после окончания гонений в IV веке сменили «Жития отцов», описывавшие их святую жизнь и научавшие христианским добродетелям. В более позднее время, и особенно в иконоборческий период, в агиографии начинает преобладать риторическое направление, расцвет которого приходится на деятельность Симеона Метафраста (X век). В этой традиции гораздо меньшее внимание уделяется фактической истории, а предпочтение отдается «похвале» святого, причем в житии преобладает общая риторика, большое значение имеет литературная сторона, изощренная форма, появляется некоторый литературный шаблон, который переносится из жития в житие, допускается вымысел. Житие становится более похожим на нравоучительную проповедь в день памяти святого, чем на рассказ о его реальной биографии. Самый распространенный пример: о детстве святого ничего не известно, но агиограф позволяет себе фразу: «В семье благочестивых родителей родился благочестивый отрок…».

Первые жития свв. Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, составленные преп.Нестором, и некоторые другие ранние жития отличает простота изложения. Тексты написаны сжатым и простым языком. Фактическая сторона занимает в них главное место и не обращается в материал для нравственно-риторического рассуждения. Затем с конца XIV – начала XV вв. на русскую агиографию начинает влиять византийская традиция, и многие последующие писатели опираются именно на эти образцы. Наиболее распространенные до революции Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского, составленные на основании предшествующих русских миней, трудов Симеона Метафраста и многих других источников, также принадлежат к этой риторической традиции. Нельзя не отметить, что жития, составленные в этом жанре, вызывали серьезную критику церковных писателей и историков.

Конечно, нельзя ставить знак равенства между современными авторскими житиями, написанными в духе церковной публицистики, и витиеватыми византийскими образцами, но определенное родство между ними (вернее, между их недостатками) существует. Сейчас после разрыва в церковном предании, вызванного гонениями XX века, перед нами стоит вопрос: к каким традициям в агиографии мы должны вернуться?

Думаю, что правильнее обратиться к историческому, «проложному», образцу. Особенности восприятия современного человека таковы, что информационный текст, основанный на фактах, легче усваивается умом и даже сердцем, чем благочестивая риторика. Мне кажется, что искусственное подражание стилю другой эпохи выглядит сегодня как лукавство, не говоря уже о том, что благочестивые вымыслы дают повод внешним упрекать христиан во лжи.

И вот что еще очень важно сказать. При «проложном» изложении личность писателя как бы скрыта от читателей, агиограф только собирает факты и излагает их наподобие летописца. А при авторском подходе в житии присутствуют размышления автора, отражающие его духовное устроение – и если в этом устроении не все благополучно, есть опасность заразить своими духовными недугами многочисленных читателей. Когда человек от фактов переходит к личным мнениям и предположениям, ему очень легко впасть в мечтательность и оказаться за рамками церковно-исторической действительности.

Из духовных книг, которые попадают в руки современному читателю, следует обратить особое внимание на книги житийные, содержащие жития и истории из жизни подвижников веры и благочестия, и учительные, в которых описывается путь к христианскому совершенству св. Отцами, опытно прошедшими его. Самая распространенная ошибка новоначальных – использовать житийную литературу, как учительную. При всех своих художественных достоинствах и увлекательности повествований, они не могут служить учебниками духовной жизни. Они описывают лишь внешнюю сторону жизни святых: их благочестивых родителей, необыкновенное рождение, удаление от сверстников и детских игр, уединенное жительство, суровую одежду, скудную пищу, назидательные происшествия с их участием. О внутреннем же пути к святости, ступенях духовного роста, подвигах и искушениях, соответствующих каждой ступени, даются лишь отрывочные сведения, а чаще всего об этом умалчивается. Назначение этих книг – возгревать в читателе желание спасения и усердие к подвигу.

О том же, как проходить самый подвиг, надобно читать в книгах учительных, примером которых могут служить творения свт. Игнатия Брянчанинова, свт. Феофана Затворника, свт. Тихона Задонского, письма Оптинских старцев, «Добротолюбие», «Лествица» и т.д. В житиях святых и патериках собраны на немногих книжных страницах чудеса и исключительные случаи, происходившие в течение десятков, и даже сотен лет, с разными людьми, в разных странах. Неопытного же читателя знакомство с этими книгами приводит к мнению, что духовная жизнь должна быть наполнена чудесами и необыкновенными поступками, что в них-то, а не в исполнении Евангельских заповедей и работе над собой, состоит суть духовности. Они начинают искать чудотворцев, посещать места, где происходит что-то необычное, с волнением и трепетом собирают известия и слухи о чудесных событиях, что-то из прочитанного в житиях святых пытаются исполнить сами – и, наконец, приходят в опасное духовное состояние. Хорошо сказал об этом прп. Иоанн Лествичник: «Удивляться трудам сих святых – дело похвальное, ревновать им – спасительно, а хотеть вдруг сделаться подражателем их жизни – есть дело безрассудное и невозможное». Чудеса же и сейчас имеют место в жизни Церкви и каждого верующего человека, но происходят они не часто. Подлинным чудом, не меньшим, чем появление светящихся фигур и исцеление от неизлечимой болезни, является обращение неверующего человека к Богу и исправление от тяжких грехов, вошедших в навык.

Александр Кравецкий:

Жития рассказывают про святость, а не про события человеческой жизни. Именно этим агиография (то есть описание святости) отличается от биографии (описания жизни).

историк Валентин Степашкин:

Агиографический жанр — это не историческая хроника и не сборник свидетельских показаний. Это рассказ о христианском подвиге реально существовавшего человека, который формируется и пишется по совершенно иным канонам — с акцентом на проявления его личной святости, на моменты, через которые все больше и больше проступает процесс преображения человека. В конце концов, мы же ведь не сравниваем икону и картину — они из совершенно разных миров и, очевидно, служат разным целям. Также и здесь. Нужно всегда помнить об этой границе и не стирать ее.

АГИОГРАФИЯ

Агиогра́фия (от гр. άγιος “святой“ и γράφω “пишу“), научная дисциплина, занимающаяся изучением житий святых, богословскими и историко-церковными аспектами святости.

Подходы к изучению житий святых

Жития святых могут изучаться с историко-богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения.

С историко-богословской точки зрения жития святых изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи создания жития, его автора и редакторов, их представлений о святости, спасении, обожении и т.д.

В историческом плане жития при соответствующей историко-филологической критике выступают как первоклассный источник по истории церкви, равно как и по гражданской истории.

В социально-культурном аспекте жития дают возможность реконструировать характер духовности, социальные параметры религиозной жизни (в частности, и так наз. народную религиозность), религиозно-культурные представления общества.

Жития, наконец, составляют едва ли не самую обширную часть христианской литературы, со своими закономерностями развития, эволюцией структурных и содержательных параметров и т.д., и в этом плане являются предметом литературно-филологического рассмотрения.

Особенности литературно-филологического подхода к житиям святых

Литературно-филологическое изучение житий выступает как основа всех прочих типов исследований. Жития пишутся по определенным литературным канонам, меняющимся во времени и различным для разных христианских традиций. Любая интерпретация житийного материала требует предварительного рассмотрения того, что относится к сфере литературного этикета. Это предполагает изучение литературной истории житий, их жанров, установление типичных схем их построения, стандартных мотивов и приемов изображения и т.д. Так, например, в таком агиографическом жанре, как похвала святому, соединяющем в себе характеристики жития и проповеди, выделяется достаточно четкая композиционная структура (введение, основная часть и эпилог) и тематическая схема основной части (происхождение святого, рождение и воспитание, деяния и чудеса, праведная кончина, сравнение с другими подвижниками); эти характеристики восходят к позднеантичному энкомиуму, и их разная реализация в процессе развития житийной литературы дает существенный материал как для историко-литературных, так и для историко-культурных выводов.

Агиографической литературе свойственны многочисленные стандартные мотивы, такие, например, как рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм и т.п. Подобные мотивы выделяются в агиографических произведениях разных типов и разных эпох. Так, в актах мучеников, начиная с древнейших образцов этого жанра, приводится обычно молитва мученика перед кончиной и рассказывается о видении Христа или Царствия Небесного, открывающегося подвижнику во время его страданий. Эти стандартные мотивы обусловлены не только ориентацией одних произведений на другие, но и христоцентричностью самого феномена мученичества: мученик повторяет победу Христа над смертью, свидетельствует о Христе и, становясь “другом Божиим”, входит в Царство Христово. Эта богословская канва мученичества естественно отражается и в структурных характеристиках мученических актов.

Отличия восточной и западной традиций описания жития святых

В принципе, житие святого – это не столько описание его жизни (биография), сколько описание его пути к спасению, типа его святости. Поэтому набор стандартных мотивов отражает прежде всего не литературные приемы построения биографии, а динамику спасения, того пути в Царствие Небесное, который проложен данным святым. Житие абстрагирует эту схему спасения, и поэтому само описание жизни делается обобщенно-типическим. Сам способ описания пути к спасению может быть различным, и как раз в выборе этого способа более всего различаются восточная и западная агиографические традиции. Западные жития обычно написаны в динамической перспективе, автор как бы прослеживает из своей позиции, из земного бытия, по какой дороге прошел святой от этого земного бытия к Царствию Небесному. Для восточной традиции более характерна обратная перспектива, перспектива святого, уже достигшего Небесного Царства и от вышних озирающего свой путь к нему. Эта перспектива способствует развитию витийственного, украшенного стиля житий, в которых риторическая насыщенность призвана соответствовать неумопостигаемой высоте взгляда из Царствия Небесного (таковы, например, жития Симеона Метафраста, а в русской традиции – Пахомия Серба и Епифания Премудрого). При этом особенности западной и восточной агиографической традиции очевидным образом соотносятся с характерными чертами западной и восточной иконографии святых: сюжетности западной иконографии, раскрывающей путь святых к Богу, противопоставлена статичность иконографии византийской, изображающей прежде всего святого в его прославленном, небесном состоянии. Таким образом, характер агиографической литературы непосредственно соотнесен со всей системой религиозных воззрений, различиями религиозно-мистического опыта и т.д. Агиография как дисциплина и изучает весь этот комплекс религиозных, культурных и собственно литературных явлений.

История агиографии

Христианская церковь с первых дней своего существования тщательно собирает сведения о жизни и деятельности ее подвижников и сообщает их в общее назидание. «Жития святых» составляют едва ли не самые обширный отдел христианской литературы. Если не считать апокрифических евангелий и сказаний об апостолах, в которых содержится немало детальных сведений о первых деятелях христианства, то первыми по времени «Жития святых» были сказания о мучениках.

Мартирология первых веков от Р.Х.

Еще св. Климент, еп. римский, во время первых гонений на христианство, поставил в различных округах Рима семь нотариев для ежедневной записи происходившего с христианами в местах казней, а также в темницах и судилищах. Другой епископ Рима, сщмч. Фабиан (236 — 251), поручил это дело семи иподиаконам.

Биограф св. Киприана упоминает о том, что имена мучеников, даже самого простого звания, с древнейших времен записывались церквами, для чествования и памятования. Несмотря на то, что языческое правительство угрожало записывателям смертною казнию, записи продолжались во все время гонений на христианство.

При Домициане и Диоклетиане значительная часть записей погибла в огне, так что когда Евсевий (+ 340) предпринял составление полного собрания сказаний о древних мучениках, то не нашел достаточного для того материала в литературе мученических актов, а должен был делать разыскания в архивах учреждений, производивших суд над мучениками. Сочинение Евсевия о мучениках вообще не сохранилось до нашего времени, но известно другое его сочинение: «Книга о палестинских мучениках». От первых трех веков дошло до нас еще нисколько «посланий» о мученичествах от одной церкви к другой.

После Евсевия сказания о мученичествах собирал св. Маруфа, еп. Месопотамский (ок. 410 г.), автор «Истории персидских мучеников».

Средневековая мартирология

Монах бенедиктинского м-ря св. Германа близ Парижа, Узуард (ок. 876 г.), составил древнейший на Западе мартиролог («Usuardi martyrologium», изд. в Лувене, 1568, и Антверпене, 1714). Позднейшее, более полное собрание и критическое издание актов мучеников принадлежит бенедиктинцу Рюинарту: «Acta Martyrum sincera et selecta» (Пар. 1689; франц. перев. Drouet-de-Maupertoy).

Мартирология Нового Времени

Русская мартирология

Богослужебные мартирологи

Кроме общих, на Западе существуют еще поместные мартирологи стран или народностей:

Жития святых, отличные от мартирологов

«Нравоучительная агиография»

С IX в. в литературе «Жития святых» появилась новая черта — тенденциозное (нравоучительное, отчасти политически-общественное) направление, украшавшее рассказ о святом вымыслами фантазии. В ряду таких агиографов первое место занимает Симеон Метафраст, сановник византийского двора, живший, по одним, в IX, по другим в Х или XII в. Он издал «Жития святых», составляющие самый распространенный первоисточник для последующих писателей этого рода не только на Востоке, но и на Западе, среди которых находятся Вараджио, архиеп. генуэзский, (+ 1298), составивший Золотую легенду («Legenda aurea sanctorum») и Петр Наталибус, (+ 1382) — автор Святого каталога («Catalogus Sanctorum»).

Деятельность Болланда и его последователей

Наконец, выступает с своею деятельностию знаменитый антверпенский иезуит Болланд; в 1643 г. он издает в Антверпене 1-й том «Acta sanctorum». В продолжение 130 лет болландистами было издано 49 томов, содержащих «Жития святых» с 1 января по 7 октября; к 1780 г. появилось еще два тома.

В 1788 г. институт болландистов был закрыт. Спустя три года, предприятие было снова возобновлено, и в 1794 г. появился еще новый том. При завоевали Бельгии французами, монастырь болландистов был продан, а сами они с своими коллекциями перешли в Вестфалию и после реставрации издали еще шесть томов. Последние работы значительно уступают в достоинстве трудам первых болландистов, как по обширности эрудиции, так и вследствие отсутствия строгой критики. Упомянутый выше «Martyrologium» Мюллера представляет хорошее сокращение издания болландистов и может служить справочною книгою к нему. Полный указатель к этому изданию составил Потаст [3]. Все жития святых, известные с отдельными заглавиями, исчислены у Фабриция в «Bibliotheca Graeca», Гамб. 1705 — 1718; второе издание Гамб. 1798 — 1809).

Иные агиографические работы на Западе

В ряду новейших западных изданий «Житий святых» заслуживает внимания сочин. Штадлера и Гейма, написанное в словарной форме: «Heiligen Lexicon», (1855 ел.).

Агиографические сборники смешанного содержания

Прологи

Прологом назыв. книга, содержащая в себе жития святых, вместе с указаниями относительно празднований в честь их. У греков эти сборники называются синаксарями. Самый древний из них — анонимный синаксарь в рукоп. еп. Порфирия (Успенского) 1249 г.; затем следует синаксарь императора Василия — относящийся к Х стол.; текст первой части его издан в 1695 г. Уггелем в VI томе его «Italia sacra»; вторая часть найдена позже болландистами (описание ее см. в «Месяцеслове» архиеп. Сергия, 1, 216).

Русские прологи — это переделки синаксаря императора Василия, с некоторыми дополнениями [4].

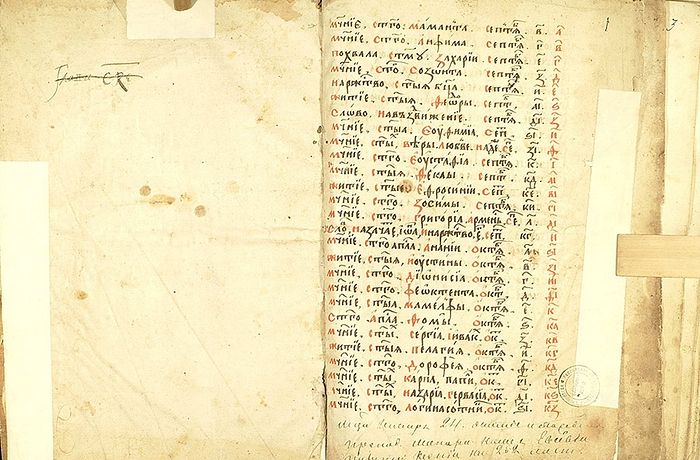

Минеи

Минеи суть сборники пространных сказаний о святых в праздниках, расположенных по месяцам. Они бывают служебные и минеи-четии: в первых имеют значение для жизнеописания святых обозначения имен авторов над песнопениями. Минеи рукописные содержат больше сведений о святых, чем печатные [5]. Эти «минеи месячные» или служебные были первыми сборниками «житий святых», сделавшимися известными на Руси при самом принятии ею христианства и введении Богослужения; за ними следуют греческие прологи или синаксари. В домонгольский период в русской церкви существовал уже полный круг миней, прологов и синаксарей.

Патерики

По образцу этих патериков восточных, в России составлен «Киево-Печерский Патерик», начало которому положено Симоном, еп. владимирским, и киево-печерским иноком Поликарпом.

Календари и месяцесловы

Наконец, последний общий источник для житий святых всей церкви составляют календари и месяцесловы. Зачатки календарей относятся к самым первым временам церкви, как видно из биографических сведений о св. Игнатии (+ 107 г.), Поликарпе (+ 167), Киприане (+ 258). Из свидетельства Астерия Амасийского (+ 410) видно, что в IV в. они были настолько полны, что содержали в себе имена на все дни года.

Месяцесловы, при Евангелиях и Апостолах, делятся на три рода: восточного происхождения, древнеитальянские и сицилийские, и славянские. Из последних древнейший — при Остромировом Евангелии (XII в.). За ними следуют месяцесловы: Ассемани, при глаголитском Евангелии, находящемся в Ватиканской б-ке, и Саввин, изд. Срезневским в 1868 г. Сюда же относятся краткие записи о святых при церковных уставах иерусалимском, студийском и константинопольском.

Святцы — те же календари, но подробности рассказа приближаются к синаксарям и существуют отдельно от Евангелий и уставов.

Древнерусские жития святых

Древнерусская литература житий святых собственно русских начинается жизнеописаниями отдельных святых. Образцом, по которому составлялись русские «жития», служили жития греческие типа Метафраста, т. е. имевшие задачей «похвалу» святому, причем недостаток сведений (наприм., о первых годах жизни святых) восполнялся общими местами и риторическими разглагольствованиями. Ряд чудес святого — необходимая составная часть Житий. В рассказе о самой жизни и подвигах святых часто вовсе не видно черт индивидуальности. Исключения из общего характера первоначальных русских «житий» до XV в. составляют, по мнению проф. Голубинского, лишь самые первые по времени жития «св. Бориса и Глеба» и «Феодосия Печерского», составленные преп. Нестором, Жития Леонтия Ростовского, которое Ключевский относит ко времени до 1174 г., и Жития, появившиеся в Ростовской области в XII и XIII вв., представляющие безыскусственный простой рассказ, тогда как столь же древние Жития Смоленской области («Житие св. Авраамия» и др.) относятся к византийскому типу жизнеописаний.

В XV в. ряд составителей житий начинает митроп. Киприан, написавший житие митрополита Петра (в новой редакции) и несколько житий русских святых, вошедших в состав его «Степенной книги» (если эта книга действительно им составлена).

С биографиею и деятельностью второго русского агиографа, Пахомия Логофета, подробно знакомит исследование проф. Ключевского: «Древнерусские жития святых, как исторический источник», М., 1871. Он составил житие и службу св. Сергию, житие и службу преп. Никону, житие св. Кирилла Белозерского, слово о перенесении мощей св. Петра и службу ему; ему же, по мнению Ключевского, принадлежат житие св. новгородских архиепископов Моисея и Иоанна; всего им написано 10 житий, 6 сказаний, 18 канонов и 4 похвальных слова святым. Пахомий пользовался большою известностью у современников и потомства, и был образцом для других составителей житий.

Не менее знаменит, как составитель житий Епифаний Премудрый, живший сначала в одном монастыре с св. Стефаном Пермским, а потом в монастыре Сергия, — написавший Жития обоих этих святых. Он хорошо знал св. Писание, греческие хронографы, палею, лествицу, патерики. У него еще более витийства, чем у Пахомия.

Продолжатели этих трех писателей вносят в свои труды новую черту — автобиографическую, так что по «житиям», ими составленным, всегда можно узнать автора. Из городских центров дело русской агиографии переходит, в XVI в. в пустыни и отдаленные от культурных центров местности, в XVI в. Авторы этих житий не ограничивались фактами жизни святого и панегириком ему, а старались знакомить с церковными, общественными и государственными условиями, среди которых возникала и развивалась деятельность святого. Жития этого времени являются, таким образом, ценными первоисточниками культурной и бытовой истории древней Руси. Автора, жившего в Руси Московской, всегда можно отличить, по тенденции, от автора Новгородской, Псковской и Ростовской области.

Жития святых митрополита Макария

Новую эпоху в истории русских житий составляет деятельность всероссийского митрополита Макария. Его время было особенно обильно новыми «житиями» русских святых, что объясняется с одной стороны усиленною деятельностью этого митрополита по канонизации святых, а с другой — составленными им «великими Минеями-Четиими». Минеи эти, в которые внесены почти все имевшиеся к тому времени русские житий, известны в двух редакциях: Софийской (рукопись спб. дух. акд.) и более полной — московского собора 1552 г.

Минеи-Четьи Германа Тулупова и Иоанна Милютина

Столетием позже Макария, в 1627 — 1632 гг., появились Минеи-Четии монаха Троице-Сергиева монастыря Германа (Тулупова), а в 1646 — 1654 гг. — Минеи-Четии священника Сергиева посада Иоанна Милютина. Эти два сборника отличаются от Макариева тем, что в них вошли почти исключительно Жития и сказания о русских святых. Тулупов вносил в свой сборник все, что находил по части русской агиографии, целиком; Милютин, пользуясь трудами Тулупова, сокращал в переделывал имевшиеся у него под руками жития, опуская из них предисловия, а также похвальные слова, чем Макарий был для Руси Северной, Московской, тем хотели быть киево-печерские архимандриты — Иннокентий (Гизель) и Варлаам (Ясинский) — для Руси Южной, выполняя мысль киевского митрополита Петра (Могилы) и отчасти пользуясь собранными им материалами. Но политические смуты того времени помешали осуществиться этому предприятию.

Жития святых святителя Димитрия Ростовского

Ясинский, привлек к этому делу св. Димитрия, впоследствии митрополита ростовского, который, трудясь в продолжение 20 лет над переработкой Метафраста, великих Четиих-Миней Макария и других пособий, составил Четии-Минеи, содержащие в себе жития не южнорусских только святых, опущенных в Минеях Макария, но святых всей церкви. Патриарх Иоаким с недоверием отнесся к труду Димитрия, заметив в нем следы католического учения о непорочности зачатия Богоматери; но недоразумения были устранены и труд Димитрия был окончен. В первый раз изданы Четии-Минеи св. Димитрия в 1711 — 1718 гг.

В 1745 г. Синод поручил киево-печерскому архим. Тимофею (Щербацкому) [6] пересмотр и исправление труда Димитрия; поручение это после Тимофея докончили архим. Иосиф (Миткевич) и иеродиакон Никодим, и в исправленном виде Четии-Минеи были изданы в 1759 г. жития святых в Четиях-Минеях Димитрия расположены в порядке календаря: по примеру Макария, здесь находятся также синаксари на праздники, поучительные слова на события жизни святого или историю праздника, принадлежащие древним отцам церкви, а отчасти составленные самим Димитрием, исторические рассуждения в начале каждой четверти издания — о первенстве марта месяца в году, о индикте, о древнейшем эллино-римском календаре. Источники, какими пользовался автор, видны из списка «учителей, писателей, историков», приложенного пред первою и второю частями, и из цитат в отдельных случаях (чаще всего встречается Метафраст). Многие статьи составляют лишь перевод греческого жития или повторение, с исправлением языка, жития древнерусского.

В Четиях-Минеях есть и историческая критика, но вообще значение их не научное, а церковное: написанные художественною церковнославянскою речью, они составляют доселе любимое чтение для благочестивого люда, ищущего в «Житиях святых» религиозного назидания [7].

См. также

Использованные материалы

[1] изд. д’Ашери в 1667 г., перепечатанный у Миня — «Patrologia», т. XXX

[2] см. иcследов. об этом А. Пономарева, СПб. 1884 г.) и др.

[3] «Bibliotheca historia medii aevi», Б. 1862

[4] см. проф. Н. Н. Петрова «О происхождении и составе славяно-русского печатного пролога», Киев, 1875

[5] Подробные о значении этих миней см. в «Месяцеслове» еп. Сергия, 1, 160

[6] В 1748 году он был хиротонисан в митр. Киевского.

[7] подробнее оценку Четиих-Миней см. в сочинении В. Нечаева, исправленном А. В. Горским — «Св. Димитрий Ростовский», М., 1853, и И. А. Шляпкина — «Св. Димитрий», СПб., 1889

[8] католическая тенденция автора-иезуита придает сочинению по местам особый колорит: у него в список святых включен и Иосафат Кунцевич