что такое зенитный ракетный комплекс

Развитие и роль ЗРК в системе ПВО. Часть 1-я

Первые управляемые зенитные ракеты (ЗУР) были созданы во время Второй мировой войны в Германии. Работы по зенитным ракетам активизировались, в 1943 году, после того как руководство рейха пришло к пониманию, что одни только истребители и зенитная артиллерия не способны эффективно противостоять разрушительным налётам бомбардировщиков союзников.

Одной из наиболее продвинутых разработок стала ЗУР Wasserfall (Водопад), во многом она представляла собой уменьшенную копию баллистической ракеты А-4 (Фау-2). В зенитной ракете в качестве топлива использовалась смесь бутилового эфира с анилином, а окислителем служила концентрированная азотная кислота. Другим отличием были небольшие трапециевидные крылья со стреловидностью по передней кромке 30 град.

Наведение ракеты на цель осуществлялось с помощью радиокоманд с применением двух радиолокационных станций (РЛС). При этом одна РЛС использовалась для слежения за целью, а в радиолуче другой РЛС двигалась ракета. Отметки от цели и ракеты выводились на один экран электронно-лучевой трубки, и оператор наземного пункта наведения ракеты с помощью специальной ручки управления, так называемого кнюппеля, стремился совместить обе отметки.

В марте 1945 года прошли контрольные пуски ракеты, на которых Wasserfall достигла скорости 650 м/с, высоты 17 км и дальности 50 км. Wasserfall успешно прошла испытания и в случае налаживания серийного производства могла принять участие в отражении налетов союзной авиации. Однако подготовка к серийному производству ракеты и устранение «детских болезней» заняли слишком много времени — сказывалась техническая сложность принципиально новых систем управления, дефицит необходимых материалов и сырья и перегруженность германской промышленности другими заказами. Поэтому серийные ракеты «Вассерфаль» до окончания войны так и не появились.

Ещё одной немецкой ЗУР, доведённой до стадии готовности к серийному производству, стала зенитная управляемая ракета Hs-117 Schmetterling («Бабочка»). Эта ракета была создана фирмой «Хеншель» с использованием жидкостного реактивного двигателя (ЖРД), который работал на двухкомпонентном самовоспламеняющемся топливе. В качестве топлива использовался состав «Тонка-250» (50% ксилидина и 50% триэтиламина), окислителем служила азотная кислота, одновременно использовавшаяся для охлаждения самого двигателя.

Для наведения ракеты на цель применили относительно простую радиокомандную систему наведения с оптическим наблюдением за ракетой. Для этой цели в кормовой части хвостового отсека был оборудован трассер, за которым через специальный прибор наблюдал оператор и с помощью ручки управления наводил ракету на цель.

К счастью для пилотов бомбардировочной авиации союзников «Шметтерлинг», так же, как и «Вассерфаль», не удалось довести до массового серийного производства, хотя отдельные попытки боевого применения ЗУР немцами всё же зафиксированы.

Кроме этих проектов зенитных ракет, достигших высокой степени готовности к серийному производству, в Германии велись работы по твердотопливной ЗУР R-1 Rheintochter («Дочь Рейна») и жидкостной Enzian («Горечавка»).

После капитуляции Германии значительное количество готовых ракет, а также документации и техперсонала попали в США и в СССР. Несмотря на то, что немецким инженерам и конструкторам так и не удалось внедрить в серийное производство готовую к боевому применению управляемую зенитную ракету, многие технические и технологические решения, найденные немецкими учеными, были воплощены в послевоенных разработках в США, СССР и других странах.

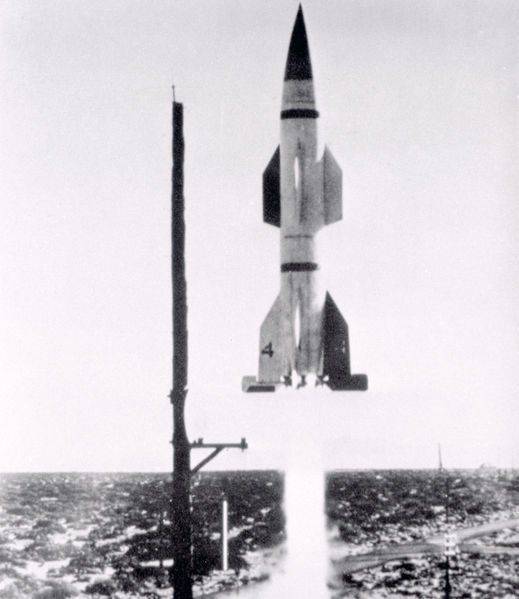

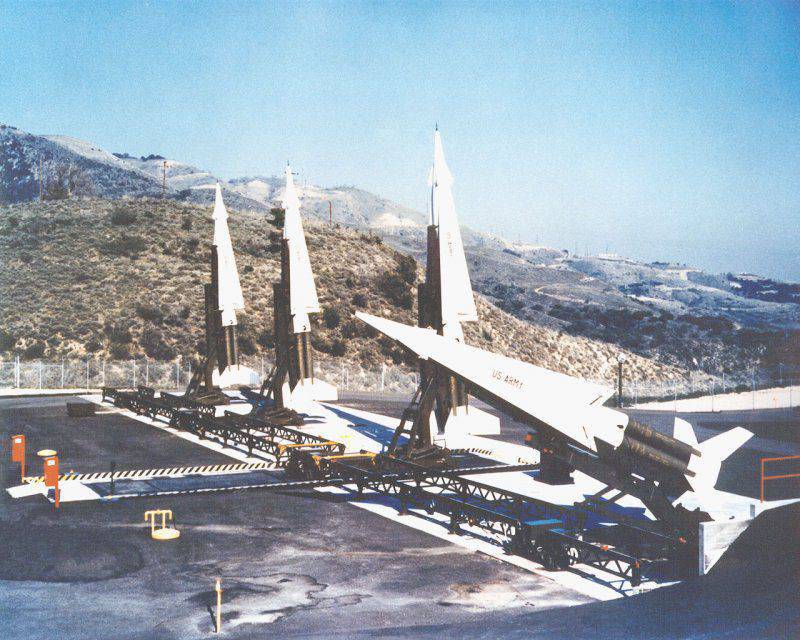

Первым принятым на вооружение массовым ЗРК стал американский MIM-3 Nike Ajax. Производство серийных ракет комплекса началось с 1952 года. В 1953 году, первые батареи «Найк-Аякс» были приняты на вооружение и комплекс встал на боевое дежурство.

ЗРК «Найк-Аякс» использовал радиокомандную систему наведения. Обнаружение целей производилось отдельной радиолокационной станцией, данные с которой использовались для наведения на цель радара слежения за целью. Запущенная ракета непрерывно отслеживалась лучом ещё одной РЛС.

ЗУР MIM-3 Nike Ajax — сверхзвуковая, двухступенчатая, с отделяющимся корпусом стартового тандемно расположенного твердотопливного двигателя (РДТТ) и маршевым ЖРД (горючее — керосин или анилин, окислитель — азотная кислота).

Уникальной особенностью зенитной ракеты «Найк-Аякс» было наличие трёх осколочно-фугасных боевых частей. Первая, массой 5,44 кг, размещалась в носовой секции, вторая — 81,2 кг — в средней, и третья — 55,3 кг — в хвостовой. Предполагалось, что это достаточно спорное техническое решение позволит увеличить вероятность поражения цели, за счёт более протяжённого облака осколков.

Эффективная дальность действия комплекса составляла около 48 километров. Ракета могла поразить цель на высоте до 21300 метров, двигаясь при этом со скоростью 2,3 М.

Изначально пусковые установки «Найк-Аякс» развёртывались на поверхности. Впоследствии, с ростом необходимости защиты комплексов от поражающих факторов ядерного взрыва, были разработаны подземные ракетные хранилища. Каждый заглубленный бункер хранил 12 ракет, подававшихся горизонтально через раскрывающуюся крышу гидравлическими приспособлениями. Поднятая на поверхность ракета на рельсовой тележке транспортировалась к горизонтально лежащей пусковой. После закрепления ракеты, пусковая устанавливалась под углом в 85 градусов.

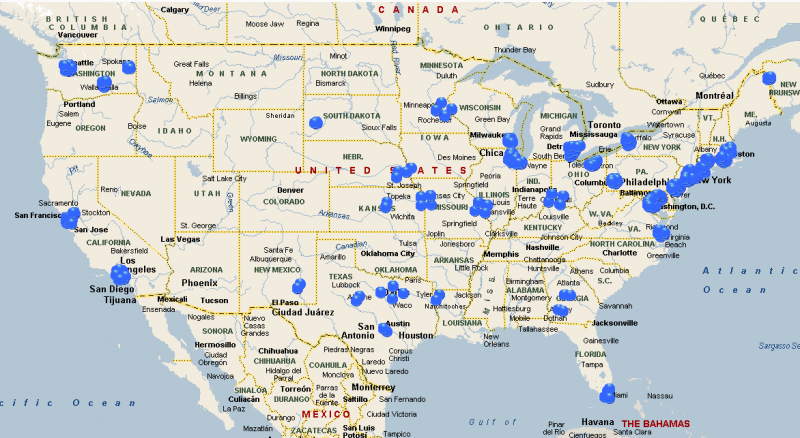

Развёртывание комплекса «Найк-Аякс» производилось армией США с 1954 по 1958 год. К 1958 году, на территории Соединённых Штатов было развёрнуто около 200 батарей, в составе 40 «оборонительных районов». Комплексы развёртывались вблизи крупных городов, стратегических военных баз, промышленных центров для их защиты от воздушного нападения. Большая часть ЗРК «Найк-Аякс» была развёрнута на Восточном побережье США. Количество батарей в «оборонительном районе» варьировало в зависимости от ценности объекта: так, авиабазу Барксдейл прикрывали две батареи, в то время как район Чикаго был защищён 22 батареями «Найк-Аякс».

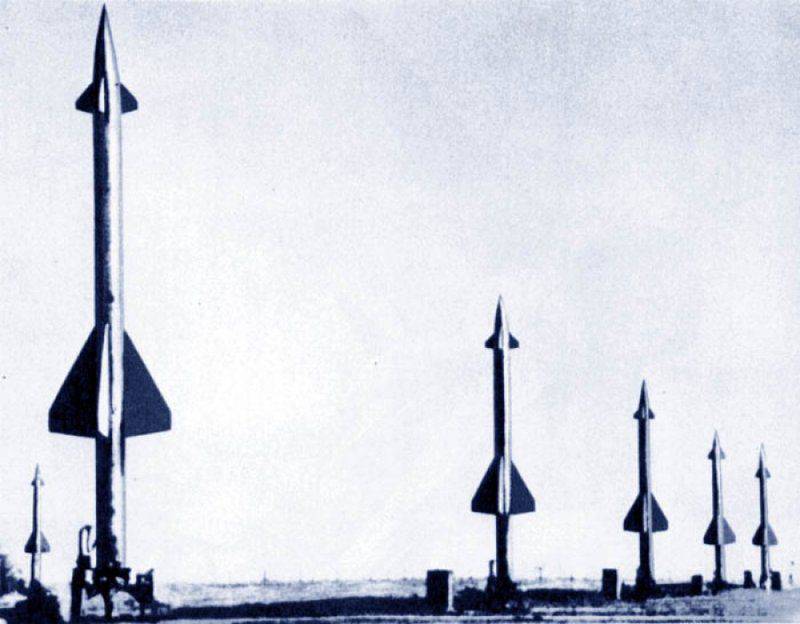

7 мая 1955 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР на вооружение был принят советский ЗРК С-25 ( 1000 целей в одном залпе С-25 («БЕРКУТ») (SA-1 Guild) ). Этот комплекс стал первым, принятым на вооружение в СССР, первым оперативно-стратегическим ЗРК в мире и первым многоканальным ЗРК с вертикально стартующими ракетами.

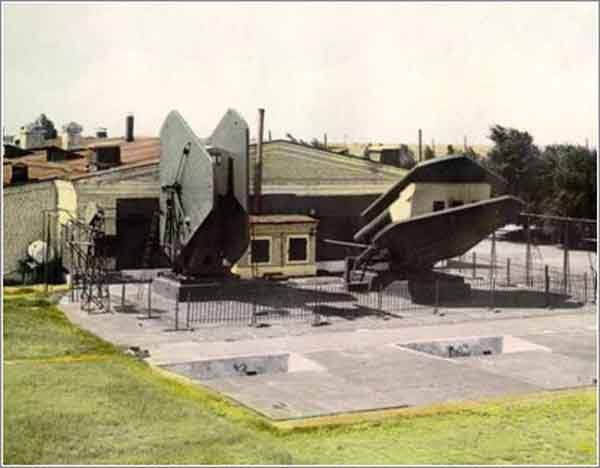

С-25 был чисто стационарным комплексом, для создания инфраструктуры развёртывания этого ЗРК требовалось выполнить большой объем строительных работ. ЗУР устанавливались вертикально на стартовый стол — металлическую раму с коническим пламерассекателем, который в свою очередь базировался на массивном бетонном основании. Радиолокационные станции секторного обзора и наведения ракет Б-200 также размещались стационарно.

В систему ПВО столицы входило 56 зенитных ракетных полков ближнего и дальнего эшелонов. Каждые 14 полков образовывали корпус со своим сектором ответственности. Четыре корпуса составили 1-ю армию ПВО особого назначения. Из-за чрезмерной дороговизны и сложности возведения капитальных сооружений ЗРК С-25 был развёрнут только вокруг Москвы.

Сравнивая первый американский ЗРК «Найк-Аякс» и советский С-25, можно отметить превосходство советского ЗРК по количеству одновременно обстреливаемых целей. Комплекс «Найк-Аякс» имел только одноканальное наведение, но был конструктивно значительно проще и дешевле и за счёт этого развёртывался в гораздо больших количествах.

По настоящему массовыми стали советские ЗРК семейства С-75 (Первый советский массовый ЗРК С-75). Его создание началось, когда стало ясно, что С-25 не может стать по-настоящему массовым. Советское военное руководство видело выход в создании высокоманевренного ЗРК, пусть уступающего по своим возможностям стационарной системе, но позволяющего в короткое время осуществлять перегруппировку и сосредоточение сил и средств ПВО на угрожаемых направлениях.

С учётом того, что в СССР не существовало тогда эффективных рецептур твёрдого топлива, было решено в качестве основного, использовать двигатель, работающий на жидком топливе и окислителе. Ракета создавалась на основе нормальной аэродинамической схемы, она имела две ступени — стартовую с твердотопливным двигателем и маршевую — с жидкостным. От самонаведения так же сознательно отказались, применив отработанную радиокомандную систему наведения на основе теоретического метода «половинного спрямления», позволяющего строить и выбирать наиболее оптимальные траектории полета ракеты.

В 1957 году на вооружение был принят первый упрощённый вариант СА-75 «Двина», работающий в 10-см частотном диапазоне. В дальнейшем упор был сделан на разработку и совершенствование более продвинутых вариантов С-75, работающих в 6-см частотном диапазоне, производство которых в СССР велось до начала 80-х годов.

Первые боевые комплексы развернули на западной границе у Бреста. В 1960 году в составе войск ПВО имелось уже 80 полков С-75 различных модификаций — в полтора раза больше, чем входило в группировку С-25.

ЗРК С-75 различных модификаций широко поставлялись за рубеж и применялись во многих локальных конфликтах (Боевое применение зенитного ракетного комплекса С-75).

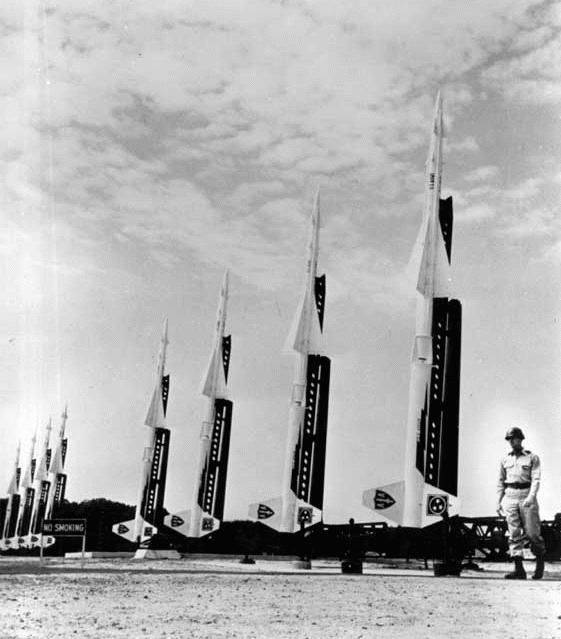

В 1958 году на смену ЗРК MIM-3 Nike Ajax в США был принят на вооружение комплекс MIM-14″ Nike-Hercules» (Американский зенитно-ракетный комплекс MIM-14 «Найк-Геркулес»). Большим шагом вперёд относительно «Найк-Аякса» стала успешная разработка в течение короткого времени твердотопливной ЗУР с высокими по тем временам характеристиками.

Позже комплекс прошел модернизацию, что позволило его применять и для ПВО войсковых подразделений (за счет придания подвижности боевым средствам). А также для ПРО от тактических баллистических ракет имеющих скорости полета до 1000 м/с (в основном благодаря применению более мощных РЛС).

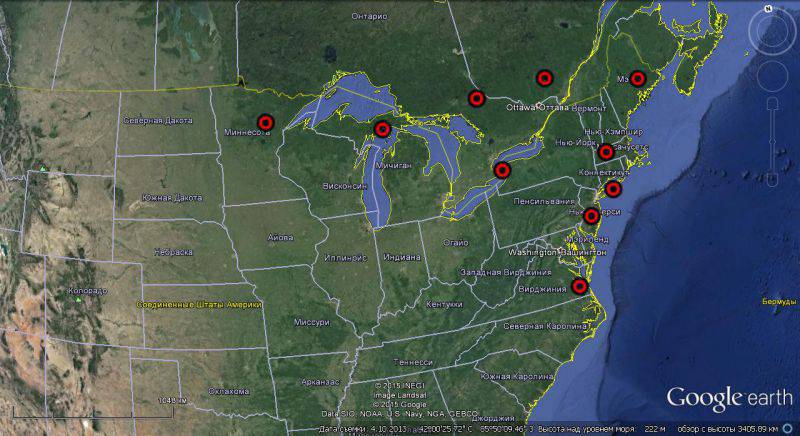

С 1958 года, ракеты MIM-14 Nike-Hercules развертывались в комплексах системы «Найк» на замену MIM-3 Nike Ajax. Всего в ПВО США к 1964 было развернуто 145 батарей ЗРК «Найк-Геркулес» (35 построено заново и 110 переоборудовано из батарей ЗРК «Найк-Аякс»), что позволило придать всем основным промышленным районам достаточно эффективное прикрытие от советских стратегических бомбардировщиков.

Большая часть позиций американских ЗРК была развернута на северо-востоке США, на наиболее вероятном пути прорыва советских дальних бомбардировщиков. Все развернутые в США ракеты несли ядерные боевые части. Это было обусловлено стремлением придать ЗРК «Найк-Геркулес» противоракетные свойства, а также желанием повысить вероятность поражения цели в условиях постановки помех.

В США ЗРК «Найк-Геркулес» производились до 1965 года, они состояли на вооружении в 11 странах Европы и Азии. В Японии было организовано лицензионное производство.

Развертывание американских ЗРК MIM-3 Nike Ajax и MIM-14 Nike-Hercules осуществлялось в соответствии с концепцией объектовой ПВО. Подразумевалось что объекты противовоздушной обороны: города, военные базы, промышленность, должны прикрываться каждый своими батареями зенитных ракет, увязанными в общую систему управления. Такая же концепция построения ПВО была принята в СССР.

Экономическая оценка проекта предложенного ВВС показала, что он целесообразней, и выйдет примерно в 2,5 раза дешевле при той же вероятности поражения. При этом требовалось меньше персонала, и защищалась большая территория. Тем не менее, Конгресс, желая получить максимально мощную ПВО, одобрил оба варианта.

Лоббируемый представителями ВВС новый комплекс ПВО CIM-10 Bomark (Американский зенитный ракетный комплекс сверхбольшой дальности CIM-10 «Бомарк») представлял собой беспилотный перехватчик, интегрированный с существующими РЛС раннего обнаружения в составе НОРАД. Наведение ЗУР осуществлялось по командам системы SAGE (англ. Semi Automatic Ground Environment) — системы полуавтоматической координации действий перехватчиков путём программирования их автопилотов по радио находящимися на земле компьютерами. Которые и выводили перехватчики на приближающиеся вражеские бомбардировщики. Система SAGE, работавшая по данным радаров НОРАД, обеспечивала выведение перехватчика в район цели без участия пилота. Таким образом, ВВС требовалось разработать лишь ракету, интегрированную в уже существующую систему наведения перехватчиков. На конечном участке полёта при выходе в район цели включалась радиолокационная станция самонаведения.

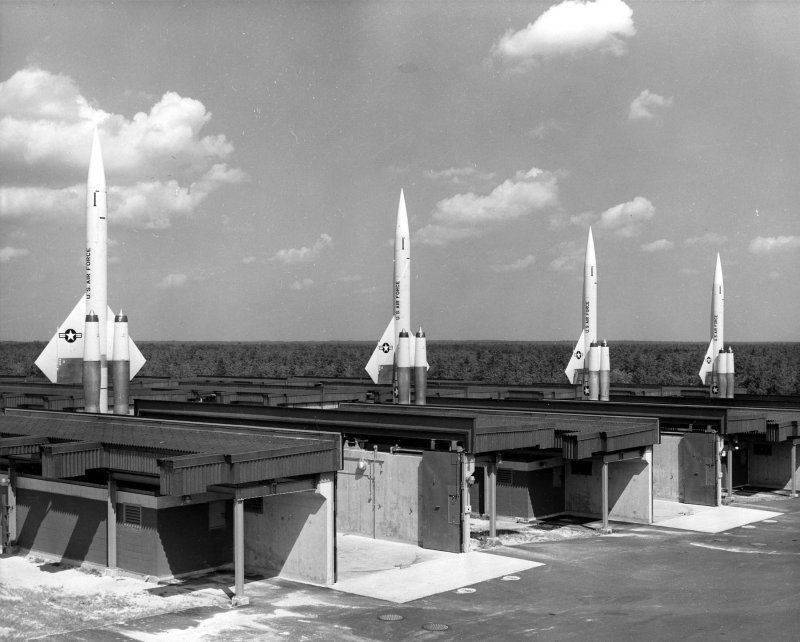

По конструкции ЗУР «Бомарк» представляла собой самолёт-снаряд (крылатую ракету) нормальной аэродинамической схемы, с размещением рулевых поверхностей в хвостовой части. Запуск осуществлялся вертикально, при помощи стартового ускорителя, разгонявшего ракету до скорости 2М.

Летные характеристики «Бомарка» остаются уникальными до сих пор. Эффективный радиус действия модификации «А» составлял 320 километров на скорости 2,8 М. Модификация «B» могла разгоняться до 3,1 М, и имела радиус 780 километров.

Комплекс поступил на вооружение в 1957 году. Серийно ракеты производились компанией «Боинг» с 1957 по 1961 год. Всего изготовлено 269 ракет модификации «А» и 301 модификации «В». Большинство развёрнутых ракет оснащались ядерными боевыми частями.

Ракеты запускались из блочных железобетонных укрытий, расположенных на хорошо защищенных базах, каждая из которых была оснащена большим количеством установок. Существовало несколько типов пусковых ангаров для ЗУР «Бомарк»: со сдвигаемой крышей, с раздвижными стенками и др.

Исходный план развёртывания системы, принятый в 1955 году, предусматривал развёртывание 52 ракетных баз со 160 ракетами на каждой. Это должно было полностью прикрыть территорию США от любого варианта воздушного нападения. К 1960 было развернуто всего 10 позиций — 8 в США и 2 в Канаде. Развёртывание пусковых установок в Канаде связано с желанием американских военных как можно дальше отодвинуть рубеж перехвата от своих границ. Это было особенно актуально в связи с применением на ЗУР «Бомарк» ядерных БЧ. Первая эскадрилья «Бомарк» была развёрнута в Канаде 31 декабря 1963 года. Ракеты оставались в арсенале канадских ВВС, хотя при этом считались собственностью США и несли боевое дежурство под наблюдением американских офицеров.

Однако прошло немногим более 10 лет, и ЗРК «Бомарк» начали снимать с вооружения. В первую очередь это было связано с тем, что вначале 70-х основную угрозу объектам на территории США стали представлять не бомбардировщики, а советские МБР развёрнутые к тому времени в значительном количестве. Против баллистических ракет «Бомарки» были абсолютно бесполезны. Кроме того в случае глобального конфликта весьма сомнительной была эффективность применения этого ЗРК и против бомбардировщиков.

В случае реальной ядерной атаки на США ЗРК «Бомарк» мог эффективно функционировать ровно до того момента пока была жива глобальная система наведения перехватчиков SAGE (что в случае начала полномасштабной ядерной войны представляется весьма сомнительным). Частичная или полная потеря работоспособности даже одного звена этой системы, состоящей из РЛС наведения, вычислительных центров, коммуникационных линий или станций передачи команд, неминуемо приводило к невозможности вывода зенитных ракет CIM-10 в район цели.

Что такое зенитный ракетный комплекс

ЗРК может выполнять боевые задачи самостоятельно или в составе зенитных ракетных систем ( ЗРС ) и составляет основу вооружения зенитных ракетных подразделений ПВО.

7.2.2. Классификация и боевые свойства ЗРК

Классификация зенитных ракетных комплексов осуществляется следующим образом (рис. 1).

К ЗРК дальнего действия относятся, в первую очередь, ЗРК ПВО ВКС. Они являются всепогодными, могут быть самоходными или буксируемыми, оснащаются ЗУР, предназначенными для поражения целей на дальностях свыше 200 км.

ЗРК средней дальности имеют дальность стрельбы в несколько десятков километров. Они наиболее многочисленны, являются всепогодными, автоматическими, могут быть стационарными, самоходными или буксируемыми, и предназначены для решения задач ПВО, как страны, так и кораблей и войск.

К ЗРК малой дальности и ближнего действия относятся комплексы с дальностью стрельбы в несколько километров. В первую очередь они обеспечивают противовоздушную оборону войск и кораблей от низколетящих целей. Как правило, это зенитные пушечные (ЗПК), зенитные ракетно-пушечные (ЗРПК) комплексы и ПЗРК (фото 4-6).

Рис.1. Классификация ЗРК

7.2.3. Основные тактико-технические характеристики ЗРК

Тактико-технические характеристики (ТТХ) характеризуют боевые возможности ЗРК. К ним относятся:

ТТХ задаются в тактико-техническом задании на создание нового образца ЗРК и уточняются в процессе полигонных испытаний. Значения показателей ТТХ обусловлены конструктивными особенностями элементов ЗРК, принципами их работы.

Величина скорости полета цели обусловливает значения потребных перегрузок ракеты, динамических ошибок наведения, а, в итоге и вероятность поражения цели одной ракетой. При больших скоростях цели возрастают потребные перегрузки ракеты, динамические ошибки наведения, уменьшается вероятность поражения. В результате уменьшаются значения максимальной дальности и высоты уничтожения целей.

В состав целевого канала входят визир и устройство определения координат цели.

ЗРК могут быть одно- и многоканальными по ракете. Одноканальными выполняются, как правило, переносные ЗРК (ПЗРК). Они позволяют одновременно наводить на цель только одну ракету.

Для получения заданного значения вероятности уничтожения цели ЗРК имеет 2-3 ракетных канала на один целевой канал.

В качестве коэффициента помехозащищенности К пз используется, как правило, отношение М ОЖ числа уничтоженных целей в условиях помех ( М ц.п ) к его значению без помех ( М 0 ):

Время перевода ЗРК в боевое положение определяется исходным состоянием его элементов, режимом перевода и видом источника электропитания.

При условии, что комплекс развернут на позиции, время перевода ЗРК в готовность к боевому применению Т гот определяется как:

t кф — время проведения контроля функционирования ЗРК.

Тогда полное время перевода ЗРК из походного положения в боевое Т боев :

Возможности по перемещению ЗРК характеризуются скоростью его перемещения по шоссе, грунтовым дорогам, воде, а также возможностью транспортировать его железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

Массовые и габаритные характеристики элементов ЗРК учитываются при организации маршей и перевозках зенитного ракетного комплекса.

7.2.4. Средства обнаружения ЗРК

В зенитных ракетных комплексах в качестве средств обнаружения ЛА могут использоваться радиолокационные станции (РЛС), оптические и пассивные пеленгаторы (фото 1).

В пассивных ОСО, как правило, используется лучистая энергия, обусловленная нагревом обшивки ЛА и работающими двигателями, либо световая энергия Солнца, отраженная от ЛА.

В полуактивных ОСО на наземном пункте управления располагается оптический квантовый генератор (лазер), энергия которого используется для зондирования пространства.

Пассивное ОСО представляет собой телевизионно-оптический визир (рис. 1), в состав которого входят передающая телевизионная камера (ПТК), синхронизатор, каналы связи, видеоконтрольное устройство (ВКУ).

Телевизионно-оптический визир преобразует поток световой (лучистой) энергии, идущей от ЛА. в электрические сигналы, которые передаются по кабельной линии связи и используются в ВКУ для воспроизведения переданного изображения Л А, находящегося в поле зрения объектива ПТК.

Рис. 1. Структурная схема телевизионно-оптического визира с ручным сопровождением цели

В передающей телевизионной трубке оптическое изображение преобразуется в электрическое, при этом на фотомозаике (мишени) трубки возникает потенциальный рельеф, отображающий в электрической форме распределение яркости всех точек ЛА.

Считывание потенциального рельефа происходит электронным лучом передающей трубки, который под действием поля отклоняющих катушек движется синхронно с электронным лучом ВКУ. На сопротивлении нагрузки передающей трубки возникает видеосигнал изображения, который усиливается предварительным усилителем и по каналу связи поступает на ВКУ. Видеосигнал после усиления в усилителе подается на управляющий электрод приемной трубки (кинескопа).

Синхронизация движения электронных лучей ПТК и ВКУ осуществляется импульсами строчной и кадровой разверток, которые не замешиваются с сигналом изображения, а передаются по отдельному каналу.

Оператор наблюдает на экране кинескопа изображения ЛА, находящихся в поле зрения объектива визира, а также визирные метки, соответствующие положению оптической оси ТОВ по азимуту (β) и углу места (ε), в результате чего могут быть определены азимут и угол места ЛА.

Полуактивные ОСО (лазерные визиры) по своей структуре, принципам построения и выполняемым функциям почти полностью аналогичны радиолокационным. Они позволяют определять угловые координаты, дальность и скорость цели. Состав лазерного визира показан на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема лазерного визира

В качестве источника сигнала используется лазерный передатчик, запуск которого осуществляется импульсом синхронизатора. Световой сигнал лазера, пройдя систему зеркал телескопа, излучается в пространство, отражается от ЛА и принимается телескопом.

Узкополосный фильтр, стоящий на пути отраженного импульса, уменьшает воздействие посторонних источников света на работу визира. Далее отраженные от ЛА световые импульсы попадают на светочувствительный приемник, преобразуются в сигналы видеочастоты и используются в блоках измерения угловых координат и дальности, а также для отображения на экране индикатора.

В блоке измерения угловых координат вырабатываются сигналы управления приводами оптической системы, которые обеспечивают как обзор пространства, так и автоматическое сопровождение ЛА по угловым координатам (непрерывное совмещение оси оптической системы с направлением на ЛА).

В современных ЗРК, в первую очередь, в ЗРК малой дальности и ближнего действия, а также в ЗРПК, используются комплексные оптико-электронные системы (ОЭС), использующие различные принципы визирования цели в оптическом диапазоне волн (рис.3).

Рис.3. Оптико-электронная система ЗРПК

7.2.5. Станции наведения ракет в ЗРК

Станция наведения ракет (СНР) ЗРК – совокупность устройств, предназначенных для непрерывного определения координат целей и ракет, выработки команд управления и передачи их на борт ракеты. Определение координат целей и ракет осуществляется радиолокационными, оптическими, инфракрасными, лазерными, телевизионными и другими устройствами сопровождения; выработка команд управления – вычислительным комплексом, а передача команд на борт ракеты – по радиолиниям связи. Внешний вид СНР ЗРК приведен на фото 1-3.

Рис 1. Структурная схема СНР ЗРК

7.2.6. Пусковые установки и пусковые устройства ЗРК

ПУ различают (фото 1-3):

Стационарные ПУ в виде пусковых столов монтируются на специальных бетонированных площадках и перемещению не подлежат.

Полустационарные ПУ при необходимости могут разбираться и после транспортировки устанавливаться на другой позиции.

Подвижные ПУ размещаются на специальных транспортных средствах. Применяются в мобильных ЗРК и выполняются в самоходном, возимом, носимом (переносном) вариантах. Самоходные ПУ размещаются на гусеничных или колесных шасси, обеспечивая быстрый переход из походного положения в боевое и обратно. Возимые ПУ устанавливаются на гусеничных или колесных несамоходных шасси, перевозятся тягачами.

Переносные пусковые устройства выполняются в виде пусковых труб, в которые устанавливается ракета перед пуском. Пусковая труба может иметь прицельное устройство для предварительного нацеливания и пусковой механизм (ПЗРК).

По количеству ракет, находящихся на пусковой установке, различают одинарные ПУ, спаренные и т.д.

7.2.7. Назначение и классификация ЗУР ЗРК

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) – беспилотный летательный аппарат (ЛА) с реактивным двигателем, предназначенный для поражения воздушных целей.

Зенитные управляемые ракеты классифицируются (рис. 1):

По количеству ступеней ЗУР могут быть:

Рис.1. Классификация ЗУР

По аэродинамической схеме различают ЗУР, выполненные по:

По способу наведения различают:

По типу двигателя зенитные управляемые ракеты могут быть:

Одноступенчатые ракеты, как например, в ЗРК С-25, работали на одном двигателе (рис. 2).

Двухступенчатые ЗУР – это ракеты, в которых устанавливаются два двигателя: стартовый и маршевый, как например, это сделано в зенитных ракетах, используемых в ЗРК С-125 (рис. 3). Стартовый двигатель, называемый иногда стартовым ускорителем, служит для придания ЗУР высокой скорости полета на начальном (стартовом) участке траектории (размещен в первой ступени корпуса ЗУР).

Применение стартового двигателя необходимо для сокращения общего полетного времени ЗУР и для более быстрого обеспечения ее управляемости. По мере выгорания топлива стартовый двигатель (стартовая ступень) автоматически сбрасывается.

Маршевый двигатель (размещен во второй ступени корпуса ЗУР) служит для обеспечения определенной скорости, дальности и высоты полета зенитной ракеты на основном участке траектории ее полета.

Следует отметить, что современные зенитные управляемые ракеты в основном являются одноступенчатыми.

В первом случае отсутствуют крылья, а во втором рули непосредственно примыкают к крыльям (рис. 4 а, б, в).

В схеме «утка» рули вынесены далеко вперед от центра тяжести ЗУР, а стабилизаторы расположены в хвостовой части корпуса (рис. 4 г).

Преимуществом нормальной схемы является то, что рули, расположенные на значительном удалении от центра тяжести ракеты, создают достаточные управляющие моменты при их относительно небольших площадях. Благодаря этому уменьшаются мощность и вес приводов рулей, а также снижается лобовое сопротивление ЗУР. Недостаток этой схемы – запаздывание маневра ракеты после отклонения рулей.

Достоинством схемы «утка» также является малая площадь рулей. Недостатком можно считать вредное воздействие потока воздуха от носовых рулей на крылья. В целом эта схема обладает большим быстродействием при реализации маневра при повороте рулей.

Преимущества схемы «поворотное крыло» заключаются в удобстве компоновки (бортовая аппаратура управления полетом и автопилот могут располагаться в средней части корпуса непосредственно возле осей аэродинамических рулей), что значительно повышает маневренность таких ЗУР. Основной недостаток этой схемы – большая площадь рулей, что приводит к росту лобового сопротивления и требует увеличения мощности, а значит, и большего веса приводов аэродинамических рулей.

Самонаводящейся называется ракета, на борту которой установлена аппаратура управления ее полетом.

Телеуправляемыми называют ЗУР, управляемые (наводимые) наземными средствами управления (наведения).

7.2.8. Компоновка ЗУР ЗРК

ЗУР как правило, включает в себя следующие основные части (рис. 1):

Рис. 1. Схема компоновки зенитной управляемой ракеты (вариант)

Все бортовые устройства размещены на планере ракеты.

Планер является несущей конструкцией ракеты и состоит из:

Корпус планера изготавливается обычно цилиндрической формы с конической или оживальной головной частью. Оживал образуется вращением дуги, центр этой дуги может быть в плоскости основания головной части ЗУР (рис. 2).

Рис. 2. Планеры ЗУР

(а – с конической головной частью корпуса;

б – с оживальной головной частью)

Корпус современных ЗУР, как правило, состоит из 4-х отсеков (рис. 1):

Аэродинамические поверхности размещаются на корпусе планера и служат для создания подъемной и управляющих сил в полете, а также для стабилизации полета ЗУР.

Крылья служат для создания подъемной силы и стабилизации зенитной ракеты в полете (поэтому их иногда называют стабилизаторами).

Аэродинамические рули предназначены для управления ЗУР в полете. Свои функции они выполняют при поворотах относительно продольной оси ЗУР на определенный угол.

Таким образом, при повороте аэродинамических рулей изменяется воздействие воздушного потока и, как результат этого, направление подъемной силы. По своему назначению рули разделяют на рули поворота и рули высоты (рис. 3).

Отклоняясь, рули воспринимают встречный поток воздуха, который создает давление на их поверхность (рис. 3 а, б). За счет возникающей реакции ракета будет отклоняться, приобретая новое направление, противоположное направлению отклонения рулей. Управляющие усилия рулей зависят от скорости полета ракеты.

Действия элеронов сводятся к следующему. Для ликвидации кренящего момента элероны отклоняются в разные стороны (рис. 3 в). Таким образом, рули-элероны выполняют функцию подвижных стабилизаторов.

Бортовая аппаратура управления полетом обеспечивает управление полетом ракеты. В телеуправляемых ЗУР она представляет собой часть аппаратуры управления, предназначенную для приема команд с наземных средств наведения и передачи их на автопилот. В самонаводящихся ракетах бортовая аппаратура управления полетом самостоятельно формирует или команды управления, или исходные данные для их выработки на наземных средствах наведения. В этом случае в ее состав входит бортовой координатор (бортовой радиопеленгатор).

Автопилот предназначен для стабилизации ракеты в полете, предотвращая ее произвольное вращение под действием внешних сил.

7.2.9. Автопилот ЗУР

Автопилот ЗУР, являясь составной частью системы управления ракеты, предназначен для стабилизации угловых движений ракеты относительно ее центра масс в пространстве в соответствии с командами управления.

Для стабилизации ракеты в продольной и азимутальной плоскостях и при движении относительно продольной оси ракеты (по крену) в автопилоте ЗУР используются три независимых канала стабилизации – по тангажу, курсу и крену (рис. 1).

В системах стабилизации ракет в качестве чувствительных элементов используются гироскопы, датчики линейных ускорений (акселерометры), датчики скоростного напора и др.

Чем больше скорость вращения ротора вокруг оси Y и чем больше его момент инерции (т.е. масса сосредоточена на ободе маховика и обод имеет большой диаметр), тем выше способность гироскопа сохранять постоянство положения оси Y в пространстве.

При ускорении ракеты, равном нулю, груз находится в среднем положении. С появлением ускорения ракеты груз перемещается вдоль оси на величину, пропорциональную величине ускорения. В результате с подвижного контакта потенциометра снимается напряжение, пропорциональное величине ускорения.

Исполнительные устройства АП служат для перемещения рулей ракеты. Они могут быть пневматическими, гидравлическими и электромоторными. Их назначение – преобразование электрической энергии команд управления в угол поворота рулей ракеты. Часто эти устройства называют рулевыми машинами.

К задающим устройствам относятся устройства управления полетом ракеты на автономном участке траектории. В их задачу входит изменение режима работы бортовой аппаратуры по заранее заданной программе.

7.2.10. Бортовая аппаратура управления полетом ЗУР

Бортовая аппаратура управления полетом ракеты является составной частью системы управления полетом ЗУР. Ее устройство определяется принятой системой управления, реализованной в ЗРК.

В системах командного телеуправления I вида (ТУ-1) на борту ракеты устанавливаются приемные антенны и устройства обработки команд управления от СНР

В системах командного телеуправления II вида (ТУ-2) на борту ракеты устанавливают бортовой координатор (бортовой радиопеленгатор), измеряющий текущие угловые координаты цели, и передатчик для выдачи их в соответствующем коде на СНР. Прием команд управления от СНР осуществляется аналогично, как и при ТУ-1.

В системах теленаведения и самонаведения бортовая аппаратура управления включает координатор цели и счетно-решающий прибор (СРП). Координатор измеряет параметр рассогласования (сигнал ошибки) и выдает в СРП напряжение рассогласования соответствующей величины и знака. В СРП на борту ракеты формируются команды управления, в состав которых вводятся составляющие компенсации ошибок наведения. С выхода СРП команды управления поступают на автопилот для управления рулями ракеты.

Характерной особенностью бортовых координаторов является использование равносигнальных методов измерения текущих координат цели (пеленгации цели). Антенные системы бортовых координаторов выполняют роль угловых датчиков, при этом в зависимости от построения этих систем для извлечения информации об угловом положении цели используются амплитудные или фазовые соотношения их выходных сигналов. В соответствии с этим бортовые координаторы подразделяются на амплитудные и фазовые.

Как при амплитудной, так и при фазовой пеленгации определение угловых координат цели производится путем совмещения равносигнального направления (РСН) антенны с направлением на цель.

7.2.11. Боевое снаряжение ЗУР

Боевое снаряжение зенитных управляемых ракет, в общем случае, представляет собой боевую часть и взрыватель.

Рис. 1. Классификация взрывателей ЗУР

Взрыватели ракет могут быть (рис. 1):

Неконтактные взрыватели в зависимости от места положения источника энергии, используемой для срабатывания взрывателя, подразделяются на:

Кроме того, неконтактные взрыватели подразделяются на:

Рис. 2. К пояснению согласования области срабатывания РВ с областью разлета осколков БЧ

По устройству к принципам работы радиовзрыватели могут быть:

В импульсном радиовзрывателе (рис. 3) передатчик вырабатывает высокочастотные импульсы малой длительности, излучаемые антенной в направлении цели.

Рис. 3. Структурная схема импульсного радиовзрывателя

Длительность строб-импульсов обусловливает диапазон возможных дальностей срабатывания взрывателя, оптимально согласованных с областью разлета осколков БЧ. Минимальная дальность срабатывания РВ:

где с – скорость света;

τ и – длительность импульса передатчика.

Другой способ согласования области срабатывания РВ с областью разлета осколков заключается в измерении угла срабатывания φср по изменению доплеровской частоты, которая для систем с полуактивным наведением может быть найдена из соотношения:

где V отн – относительная скорость сближения цели и ЗУР;

λ – длина волны;

φ ср – угол срабатывания радиовзрывателя.

Рис. 4. Структурная схема доплеровского радиовзрывателя

Таким образом, РВ с одним или двумя доплеровскими каналами (рис. 4) построены на сравнении доплеровского сдвига частоты с заранее известной, определяющей требуемый (оптимальный) угол срабатывания РВ.

Каждый канал содержит смеситель, УПЧ с АРУ и узкополосные фильтры (УПФ1 и УПФ2). Следящая система по скорости поддерживает на большом удалении ракеты от цели постоянство частоты гетеродина. После срыва слежения по скорости начинается резкое изменение промежуточной частоты в обоих каналах.

Узкополосные фильтры отстроены от канала промежуточной частоты приемника РВ на величины ΔF д1 и ΔF д2 . В моменты времени, когда ΔF д = ΔF д1 и ΔF д = ΔF д2 в каналах вырабатываются сигналы, поступающие на схему «И». При их последовательном появлении выдастся сигнал подрыва. Использование двух или более каналов повышает надежность и помехозащищенность РВ.

При выборе частот отстройки доплеровских каналов учитывается запаздывание в исполнительных устройствах РВ.

Для улучшения согласования РВ с БЧ, особенно в условиях помех и при малых скоростях сближения ракеты с целью, в РВ может вводиться частотный экстраполятор, который в зависимости от промаха и скорости сближения ракеты с целью (времени Δt 1-2 изменения частоты сигнала на величину, равную расстройке фильтров относительно друг друга) формирует регулируемое время задержки ( τ зад )в срабатывании исполнительной схемы РВ.

При использовании фазового метода пеленгации в приемные каналы РВ до старта или перед включением выдается разность фаз:

где d – расстояние между фазовыми центрами приемных антенн РВ.

Структурная схема полуактивного РВ с фазовым методом пеленгации приведена на рис. 5. Каждый канал содержит смеситель и усилитель с АРУ. Сопровождение по скорости (частоте Доплера) осуществляется следящей системой (СС «V»), изменяющей частоту гетеродина. Один из каналов содержит управляемый фазовращатель (ФВ), куда вводится фазовый сдвиг ( ψср ) , соответствующий расчетному углу срабатывания. Когда разность фаз в каналах сравняется с заданной, фазовый детектор (ФД) выдает сигнал подрыва.

Рис. 5. Структурная схема фазового радиовзрывателя

В ЗРК фазовый сдвиг, пропорциональный величине относительной скорости сближения ракеты и цели , может вводиться до старта (для ЗРК с самонаведением) либо непосредственно перед встречей ракеты с целью (для ЗРК с телеуправлением).

Контактные взрыватели могут быть:

Поскольку прямое попадание ракеты в цель практически исключается из-за больших скоростей полета целей, то подрыв боевого заряда в большинстве случаев осуществляется без непосредственного соприкосновения ракеты с целью.

7.2.12. Системы управления ЗУР

Система управления ЗУР — совокупность элементов, обеспечивающих подготовку к пуску, пуск и наведение ракет на цели. Частью системы управления является система наведения, управляющая полетом ракеты.

Различают системы: командного телеуправления, теленаведения, самонаведения и комбинированного наведения (рис. 1).

Рис. 1. Классификация систем управления ЗУР

Командными системами телеуправления называют такие, в которых управление полетом ракеты осуществляется с помощью команд, формируемых на пункте управления и передаваемых на ракету по радиолинии управления. В состав системы входят устройства измерения и сопровождения координат цели и ракеты (УСЦ и УСР), устройство формирования команд управления (УФК), командная радиолиния управления (КРУ), пусковые устройства (пусковые установки). Различают командные системы телеуправления 1 и 2 типа (ТУ-1, ТУ-2).

Рис. 2. Схема командной системы телеуправления первого вида (ТУ-1)

Измеренные значения координат целей и ракет поступают в УФК, где формируются команды управления, которые далее через КРУ передаются на борт ракеты.

Дальность действия КРУ зависит от технических параметров аппаратуры передающего и приемного трактов

После дешифрации в бортовой аппаратуре ЗУР команды управления поступают в автопилот и на рули ракеты, управляя их положением.

Рис. 3. Схема командной системы телеуправления второго вида (ТУ-2)

Сюда же поступают и координаты ракеты, измеряемые УСР. Дальнейший процесс аналогичен управлению в системе ТУ-1.

Исходя из вышеизложенного, БРП должен включать в себя (рис. 3):

Для приема команд управления ЗУР, их преобразования и отработки, на ее борту устанавливается такая же аппаратура, как и в системах телеуправления первого вида ( 7 – приемник команд, 8 – автопилот).

По виду энергии, используемой для информации о параметрах движения цели, различают системы самонаведения: активные, полуактивные, пассивные.

Пассивными называют такие системы самонаведения, в которых для измерения параметров движения цели исполь-зуется энергия, излучаемая целью. Это может быть тепловая (лучистая), световая, радиотепловая энергия (рис. 5, в).

Комбинированные системы управления — системы, в которых наведение ракеты на цель осуществляется несколькими системами последовательно. Они могут находить применение в комплексах средней дальности и дальнего действия. Это может быть комбинация командной системы телеуправления на начальном участке траектории полета ракеты и самонаведение на конечном или наведение по радиолучу на начальном участке и самонаведение на конечном. Такая комбинация систем управления обеспечивает наведение ракет на цели с достаточной точностью при больших дальностях стрельбы.

Кроме рассмотренной схемы комбинированного управления могут применяться и другие. Например, сочетание комбинированного управления (на время вывода ракеты на кинематическую траекторию), инерциального наведения (на основном участке наведения ЗУР) с переходом на телеуправление 2-го вида или на самонаведение (активное, полуактивное или пассивное) на конечном участке наведения ракеты.