что такое выдержка времени в релейной защите

Что такое реле времени и как оно работает?

Для обеспечения выдержки защит или построения логических электронных схем в их состав включаются элементы, обеспечивающие задержку срабатывания. В качестве такого элемента большинство современных электрических цепей использует реле времени.

Назначение

Реле времени предназначено для формирования нормируемых временных задержек при работе каких-либо устройств. Такие логические элементы позволяют выстраивать определенную последовательность в переключениях и срабатывании приборов. Благодаря отложенной подаче напряжения производится автоматическое управление выдаваемыми с реле времени сигналами.

Реле времени устанавливают в цепях защит в качестве промежуточного элемента для обеспечения селективности, построения ступеней, сценарных переходов и т.д.

Устройство и принцип работы

Конструктивно реле времени состоит из нескольких элементов, число и функции которых могут существенно отличаться в зависимости от типа реле. Общими блоками являются измерительный, блок задержки и рабочий.

В зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели будет отличаться и принцип ее работы.

Принцип действия реле времени заключается в создании временного интервала от начала подачи сигнала на реле времени до получения этого сигнала потребителем. Дальнейшие операции и подача питания на рабочий элемент будет коренным образом отличаться в соответствии с типом устройства, поэтому рассматривать принцип действия следует для каждого вида реле времени отдельно.

С электромагнитным замедлением

Конструктивно такое реле времени состоит из электромагнитной катушки, магнитопровода (ярма), подвижного якоря, короткозамкнутой гильзы и блока отключения, которые представлены на рисунке ниже:

Принцип работы электромагнитного реле заключается в создании магнитного потока в магнитосердечнике, наводимого от катушки. Магнитный поток притягивает якорь с контактами. Но, в таком режиме работы устройство представляло бы собой обычное промежуточное реле, поэтому для задержки замыкания контактов используется гильза. Она и создает в короткозамкнутом контуре встречный по направленности электромагнитный поток, задерживающий нарастание основного и обуславливающий выдержку временного промежутка.

Как правило, в электромагнитных моделях задержка составляет от 0,07 до 0,15 секунд, работа устройства осуществляется от цепей постоянного тока.

С пневматическим замедлением

Данный тип применяется в станочном оборудовании различных сфер промышленности, в частных случаях встречаются и гидравлические модели. Такое реле времени состоит из рабочей катушки, посаженной на магнитопровод, контактов и пневматической мембраны или диафрагмы, выполняющей роль демпфера.

Принцип работы пневматического реле времени заключается в том, что при подаче напряжения на обмотку в сердечнике возникает магнитный поток, приводящий его в движение. Но моментальная переброска контактов не происходит за счет наличия воздушного промежутка под мембраной. Время задержки включения будет определяться количеством воздуха в демпфере и скоростью его удаления. Для регулировки этого параметра в пневматических моделях предусматривают винт, увеличивающий или уменьшающий объем камеры или ширину выпускного клапана.

С анкерным или часовым механизмом

Конструктивным отличием реле времени с часовым механизмом является наличие пружинного устройства, которое заводится за счет электрического привода или вручную. Замедление срабатывания для него определяется положением замыкающего флажка на циферблате.

При появлении управляющего сигнала отпускается механизм, и пружина медленно перемещает рабочий элемент, вращающийся по шкале циферблата. При достижении установленной отметки происходит включение нагрузки путем замыкания пары контактов. Пределы выдержки времени можно выбрать специальными зажимами или установкой регулируемой ручки в определенное положение. Конкретный способ управления будет отличаться в зависимости от модели и производителя.

Моторных реле времени

Отличительной особенностью моторных реле является наличие собственного двигателя, который включается в работу вместе с катушкой. Принцип работы такого устройства приведен на рисунке ниже:

Напряжение подается на электрическую схему, состоящую из катушки 1 и синхронного двигателя 2. После возбуждения обмоток статора в двигателе его вал приводит в движение систему зубчатой передачи 3 и 4, состоящую, как правило, из нескольких шестеренок. Вращение шестерней моторного реле приводит к механическому нажатию на рычаг, прижимающий контакты. Регулировка диапазона выдержки производится за счет перемещения фиксатора 8.

Электронных реле времени

Современные электронные реле представляют собой автоматический выключатель, принцип подачи сигнала с выхода которого регулируется настройкой R – C цепочки, параметрами микросхем или полупроводниковых элементов. Наиболее простым вариантом является совместная работа конденсатора и резистора, приведенная на рисунке ниже:

В зависимости от соотношения омического сопротивления резистора и емкости конденсатора, время заряда последнего и будет определять подачу напряжения питания в электронном устройстве. В данном примере приведен простейший вариант времязадающей цепочки, современные модели могут содержать более сложные структуры, включающие несколько R – C ветвей или их комбинации с транзисторами, мостами и другими элементами. Электронные модели обладают рядом весомых преимуществ, в сравнении с другими типами реле:

Эти преимущества обуславливают повсеместное вытеснение электронными реле других устаревших моделей.

Цикличных

Под цикличными реле времени подразумевают такие устройства, которые выдают управляющий сигнал через какой-либо заданный промежуток времени (для подогрева чайника, открытия окон сутра, включения сигнализации на ночь и т.д.). Такое автоматическое включение имеет определенный сценарий, повторяющийся через какой-либо промежуток времени, из-за чего эту группу устройств также называют сценарными выключателями. Ранее циклическое включение осуществлялось посредством механического пружинного устройства, сегодня эта функция перешла к микропроцессорным элементам. Электронные таймеры находят широкое применение в самых различных сферах, некоторые из которых приведены на рисунке:

Как выбрать?

При выборе конкретной модели реле времени необходимо руководствоваться такими принципами относительно их параметров:

Примеры схем подключения

В зависимости от конкретной модели реле времени или поставленных задач, которое оно должно решать, схема подключения может коренным образом отличаться.

Посмотрите на рисунок 7, в данном примере приведен один из простейших вариантов управления осветительными приборами при помощи реле времени. Подача управляющего сигнала осуществляется на выводы 1 и 2, а к нагрузке от вывода 3 и нулевого провода. Клемма 4 получает питание от сети 220В. Данная схема широко используется для бытовых нужд и практически не применяется для промышленных целей, так как обеспечивает работу только с одним потребителем (прибором освещения, линией, сигнализацией и т.д.).

На рисунке 8 приведена схема включения реле времени, здесь способ питания аналогичен предыдущей схеме. Но на выходе устройства реализовано подключение двух независимых групп потребителей от контактов 3 и 5, которые могут иметь индивидуальную логику работы. Такой способ подключения предоставляет куда больший функционал, за счет чего он применяется в местах, где требуется управление сразу несколькими приборами.

Как видите на рисунке 9, при подключении мощного оборудования, для которого реле времени не может осуществлять его электроснабжение из-за недостаточной проводимости собственных цепей, применяется подключение логического элемента через силовой контактор. В данной схеме рабочим органом выступает контактор, управляющий сигнал на который подается с контактов реле времени. Основным преимуществом такой схемы подключения является возможность запитать потребитель любой мощности и принципа действия.

Максимальная токовая защита: принцип действия, виды, примеры схем

В силу разных причин аварии в электросетях случаются довольно часто. При коротком замыкании губительно действует на все электроприборы сверхток. Если не предпринять защитных мер, то последствием от неуправляемого увеличения тока может стать не только повреждение электроустановок на участке от места аварии до источника питания, но и выведение из строя всей энергосистемы. Во избежание негативных последствий, вызванных авариями, применяются разные схемы электрозащиты:

Из перечисленных видов защиты самой распространённой является МТЗ. Этот простой и надёжный способ предотвращения опасных перегрузок линий нашёл широкое повсеместное применение благодаря обеспечению селективности, то есть, обладанию способностью избирательно реагировать на различные ситуации.

Устройство и принцип действия

Конструктивно МТЗ состоят из двух важных узлов: автоматического выключателя и реле времени. Они могут быть объединены в одной конструкции либо размещаться отдельными блоками.

Отличия от токовой отсечки

Из всех видов защиты по надёжности лидирует токовая отсечка. Примером может служить защита бытовой электросети устройствами с применением плавких предохранителей или пакетных автоматов. Метод токовых отсечек гарантирует обесточивания защищаемой цепи в аварийных ситуациях. Но для возобновления подачи электроэнергии необходимо устранить причину отсечения и заменить предохранитель, либо включить автомат.

Недостатком такой системы является то, что отключение может происходить не только вследствие КЗ, но и в результате даже кратковременного превышения параметров по току нагрузки. Кроме того, требуется участие человека для восстановления защиты. Эти недостатки не критичны в бытовой сети, но они неприемлемы при защите разветвлённых линий электропередач.

Благодаря тому, что в конструкциях МТЗ предусмотрены реле времени, задерживающие срабатывание механизмов отсечения, они кратковременно игнорируют перепады напряжений. Кроме того, токовые реле сконструированы таким образом, что они возвращаются в исходное положение после ликвидации причины, вызвавшей размыкание контактов.

Именно эти два фактора кардинально отличают МТЗ от простых токовых отсечек, со всеми их недостатками.

Принцип действия МТЗ

Между узлом задержки и токовым реле существует зависимая связь, благодаря которой отключение происходит не на начальной стадии возрастания тока, а спустя некоторое время после возникновения нештатной ситуации. Данный промежуток времени слишком короткий для того, чтобы величина тока достигла критического уровня, способного навредить защищаемой цепи. Но этого хватает для предотвращения возможных ложных срабатываний защитных устройств.

Принцип действия систем МТЗ напоминает защиту токовой отсечки. Но разница в том, что токовая отсечка мгновенно разрывает цепь, а МТЗ делает это спустя некоторое, наперёд заданное время. Этот промежуток, от момента аварийного возрастания тока до его отсечения, называется выдержкой времени. В зависимости от целей и характера защиты каждая отдельная ступень времени задаётся на основании расчётов.

Наименьшая выдержка времени задаётся на самых удалённых участках линий. По мере приближения МТЗ к источнику тока, временные задержки увеличиваются. Эти величины определяются временем, необходимым для срабатывания защиты и именуются ступенями селективности. Сети, построенные по указанному принципу, образуют зоны действия ступеней селективности.

Такой подход обеспечивает защиту поврежденного участка, но не отключает линию полностью, так как ступени селективности увеличиваются по мере удаления МТЗ от места аварии. Разница величин ступеней позволяет защитным устройствам, находящимся на смежных участках, оставаться в состоянии ожидания до момента восстановления параметров тока. Так как напряжение приходит в норму практически сразу после отсечения зоны с коротким замыканием, то авария не влияет на работу смежных участков.

Примеры использования защиты

Задержка времени очень полезна при пуске двигателей. Дело в том, что на старте в цепях обмоток наблюдается значительное увеличение пусковых токов, которое системы защиты могут воспринимать как аварийную ситуацию. Благодаря небольшой задержке времени МТЗ игнорирует изменение параметров сети, возникающие при пуске или самозапуске электродвигателей. За короткое время показатели тока приближаются к норме и причина для аварийного отключения устраняется. Таким образом, предотвращается ложное срабатывание.

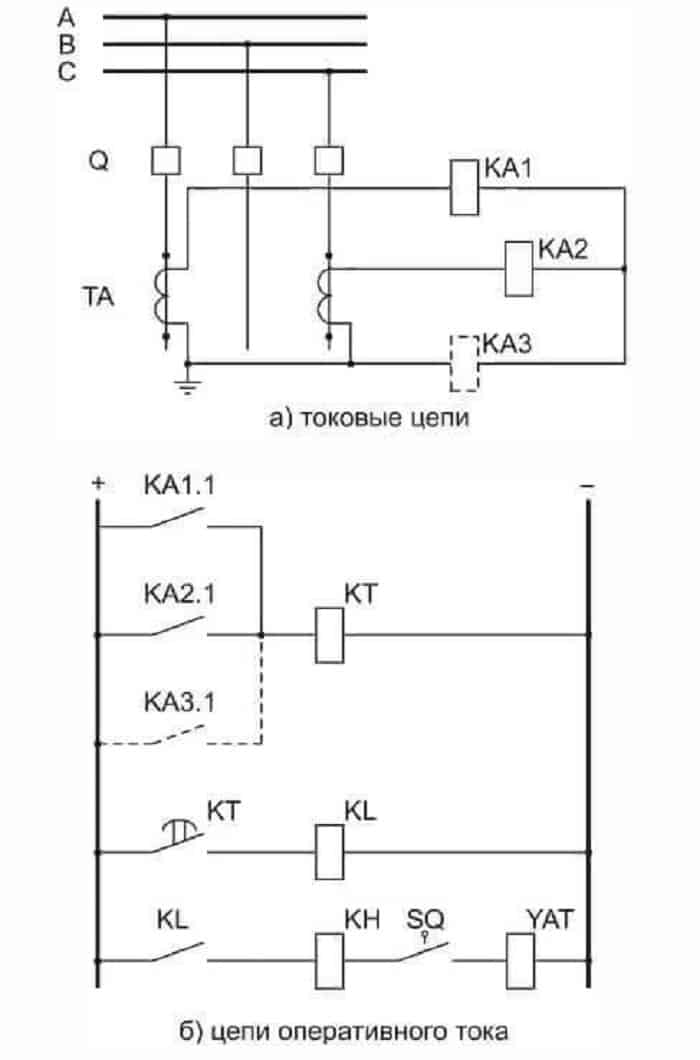

Пример подключения МТЗ электродвигателя иллюстрирует схема на рисунке 1. На этой схеме реле времени обеспечивает уверенный пуск электромотора до момента реагирования токового реле.

Аналогично работает задержка времени при кратковременных перегрузках в защищаемой сети, которые не связаны с аварийными КЗ. Отсечка действует лишь в тех случаях, когда на защищаемой линии возникает значительное превышение номинальных значений, которое по времени превосходит величину выдержки.

Для надёжности защиты на практике часто используют схемы двухступенчатой и даже трёхступенчатой защиты участков цепей. Стандартная трёхступенчатая защитная характеристика выглядит следующим образом (Рис. 2):

На абсциссе отмечено значения тока, а на оси ординат время задержки в секундах. Кривая в виде гиперболы отображает снижение времени защиты от возрастания перегрузок. При достижении тока отметки 170 А включается отсчёт времени МТЗ. Задержка времени составляет 0,2 с, после чего на отметке 200 А происходит отключение. То есть, разрыв цепи происходит в случае отказа защиты остальных устройств.

Расчет тока срабатывания МТЗ

Стабильность работы и надёжность функционирования максимально-токовой защиты зависит от настройки параметров по току срабатывания. Расчёты должны обеспечивать гарантированное срабатывание реле при авариях, однако на её работу не должны влиять параметры тока нагрузки, а также кратковременные всплески, возникающие в режиме запуска двигателей.

Следует помнить, что слишком чувствительные реле могут вызывать ложные срабатывания. С другой стороны, заниженные параметры срабатывания не могут гарантировать безопасности стабильной работы электроприборов. Поэтому при расчетах уставок необходимо выбирать золотую середину.

Существует формула для расчёта среднего значения тока, на который реагирует электромагнитное реле [ 1 ]:

где Iс.з. – минимальный первичный ток, на который должна реагировать защита, а Iн. макс. – предельное значение тока нагрузки.

Ток возврата реле подбирается таким образом, чтобы его хватило повторного замыкания контактов в отработавшем устройстве. Для его определения используем формулу:

Здесь Iвз– ток возврата, kн. – коэффициент надёжности, kз – коэффициент самозапуска, Iраб. макс. – величина максимального рабочего тока.

Для того чтобы токи возврата и срабатывания максимально приблизить, вводится коэффициент возврата, рассчитываемый по формуле:

kв = Iвз / Iс.з. с учётом которого Iс.з. = kн.×kз.×Iраб. макс. / kв

В идеальном случае kв = 1, но на практике этот коэффициент всегда меньший за единицу. Чувствительность защиты тем выше, чем выше значение kв.. Отсюда вывод: для повышения чувствительности необходимо подобрать kв в диапазоне, стремящимся к 1.

Виды максимально-токовых защит

В электрических сетях используют 4 разновидности МТЗ. Их применение диктуется условиями, которые требуется создать для уверенной работы электрооборудования.

МТЗ с независимой от тока выдержкой времени

В таких устройствах выдержка времени не меняется. Для задания уставок периода, достаточного для активации реле с независимыми характеристиками, учитывают ступени селективности. Каждая последующая выдержка (в сторону источника тока) увеличивается от предыдущей на промежуток времени, соответствующий ступени селективности. То есть, при расчётах необходимо соблюдать условия селективности.

МТЗ с зависимой от тока выдержкой времени

В данной защите процесс задания уставок МТЗ требует более сложных расчётов. Зависимые характеристики, в случаях с индукционными реле, выбирают по стандарту МЭК: tсз = A / (k n — 1), где A, n – коэффициенты чувствительности, k = Iраб / Iср — кратность тока.

Из формулы следует, что выдержка времени уже не является константой. Она зависит от нескольких параметров, в т. ч. и от силы тока, попадающего на обмотки реле, причём эта зависимость обратная. Однако выдержка не линейная, её характеристика приближается к гиперболе (рис. 3). Такие МТЗ используют для защиты от опасных перегрузок.

МТЗ с ограниченно-зависимой от тока выдержкой времени

В устройствах данного вида релейных защит совмещено две ступени защиты: зависимая часть с гиперболической характеристикой и независимая. Примечательно, что времятоковая характеристика независимой части является прямой, плавно сопряжённой с гиперболой. При малых кратностях критичных токов характеристика зависимого периода более крутая, а при больших – пологая кривая (применяется для защиты электромоторов большой мощности).

МТЗ с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения

В данном виде дифференциальной защиты применена комбинация МТЗ с использованием влияния минимального напряжения. В электромеханическом реле произойдёт размыкание контактов только тогда, когда возрастание тока в сети приведёт к падению разницы потенциалов. Если падение превысит нижнюю границу напряжения уставки – это вызовет отработку защиты. Поскольку уставка задана на падение напряжения, то реле не среагирует на резкие скачки тока в сети.

Примеры и описание схем МТЗ

С целью защиты обмоток трансформаторов, а также других элементов сетей с односторонним питанием используются различные схемы.

МТЗ на постоянном оперативном токе.

Особенность данной схемы в том, что управление элементами защиты осуществляется выпрямленным током, который меняет полярность, реагируя на аварийные ситуации. Мониторинг изменения напряжения выполняют интегральные микроэлементы.

Для защиты линий от последствий междуфазных замыканий используют двухфазные схемы на двух, либо на одном токовом реле.

Однорелейная на оперативном токе

В данной защите используется токовое пусковое реле, которое реагирует на изменение разности потенциалов двух фаз. Однорелейная МТЗ реагирует на все межфазные КЗ.

Преимущества: одно токовое реле и всего два провода для подсоединения.

Недостатки:

Однорелейка применяется в распределительных сетях, где напряжение не превышает 10 тыс. В, а также для безопасного запуска электромоторов.

Двухрелейная на оперативном токе

В данной схеме токовые цепи образуют неполную звезду. Двухрелейная МТЗ реагирует на аварийные междуфазные короткие замыкания.

К недостаткам этой схемы можно отнести ограниченную чувствительность. МТЗ выполненные по двухфазным схемам нашли широкое применение, особенно в сетях, где используется изолированная нейтраль. Но при добавлении промежуточных реле могут работать в сетях с глухозаземлённой нейтралью.

Трехрелейная

Схема очень надёжная. Она предотвращает последствия всех КЗ, реагируя также и на однофазные замыкания. Трехфазные схемы можно применять в случаях с глухозаземлённой нейтралью, вопреки тому, что там возможны ситуации с междуфазными так и однофазными замыканиями.

Из рисунка 4 можно понять схему работы трёхфазной, трёхлинейной МТЗ.

Схема двухфазного трёхрелейного подключения МТЗ изображена на рисунке 5.

На схема обозначены:

7-7. Выдержка времени максимальной токовой защиты

а) Максимальная токовая защита с независимой характеристикой времени срабатывания

Выдержки времени максимальной токовой защиты с независимой характеристикой времени срабатывания выбираются по ступенчатому принципу, который состоит в том, что каждая последующая защита в направлении от потребителей электроэнергии к источнику питания имеет выдержку времени больше предыдущей.

Рассмотрим зтот принцип более подробно на примере участка сети с односторонним питанием (рис. 7-19).

Выбор выдержек времени должен начинаться с самых удаленных от источника питания потребителей, в данном случае с электродвигателей Д1 и Д2. Для защиты этих электродвигателей выдержка времени принимается равной нулю, т. е.

Для того чтобы при повреждении одного из электродвигателей не отключился трансформатор Т2, что привело бы к потере питания обеими электродвигателями, максимальная токовая защита трансформатора Т2 должна иметь выдержку времени t2 большую, чем t1 на величину, называемую ступенью селективности (обозначается

Выдержка времени t3 максимальной токовой защиты линии Л должна в свою очередь быть больше выдержки времени защиты трансформатора Т2, т. е.

Величина ступени селективности

где tвык — время отключения выключателя от момента подачи импульса на отключающую катушку до момента гашения дуги на его силовых контактах; это время составляет 0,08—0,1 с у воздушных выключателей и 0,08—0,25 с у масляных выключателей;

времени защиты поврежденного участка, которое может подействовать на отключение с выдержкой времени больше расчетной на величину погрешности реле времени; эта погрешность зависит от шкалы реле времени и составляет: 0,06 с у реле со шкалой до 1,3 с; 0,12 с у реле до 3,5 с; 0,25 с у реле до 9 с; 0,8 с у реле до 20 с;

Таким образом, ступень селективности должна вычисляться с учетом типов установленных выключателей и типов реле времени и обычно составляет:

В случаях, когда из двух согласуемых защит одна не имеет реле времени (например, защита электродвигателей на рис. 7-19), то при вычислении ступени селективности по формуле (7-26)

б) Максимальная токовая защита с зависимой характеристикой времени срабатывания

Выдержка времени максимальной токовой защиты с зависимой характеристикой времени срабатывания выбирается несколько сложнее, так как выбор должен производиться при строго определенных значениях токов к. з.

Ступень селективности для защиты с зависимой характеристикой времени срабатывания

где

в) Согласование выдержек времени максимальных токовых защит с зависимой и независимой характеристиками времени срабатывания

Рассмотрим метод согласования выдержек времени максимальных токовых защит с различными характеристиками времени срабатывания на примере участка сети (рис. 7-20), где защиты 1 и 4 имеют независимые, а защиты 2 и 3 — зависимые характеристики времени срабатывания.

Токи срабатывания пусковых реле определяются по формуле (7-13), и производится графическое построение характеристик защит, как показано на рис. 7-21.

Для защиты 1 по условию селективности с плавкими предохранителями П (см. гл. 2) принимается выдержка времени

Зная ток срабатывания и контрольную точку характеристики, по типовым характеристикам реле РТ-80 оценивают и наносят на график еще несколько точек, в том числе и точку с временем t2 доп. при токе IK2 и строят всю характеристику, которая изображается кривой 2 на рис. 7-21.

Зная ток срабатывания и две контрольные точки при токах IK1 и IK2 аналогично по типовым характеристикам реле РТ-80 оценивают и наносят на график еще несколько точек, в том числе точку с временем t3доп. при токе IC.34 и строят всю характеристику, которая изображается кривой 3 на рис. 7-21.

Определяется выдержка времени защиты 4 генератора Г по условию селективности с защитой 3. Согласование производится при токе, при котором защита 3 имеет наибольшую выдержку времени. Таким током является ток срабатывания защиты 4 IC.34. Таким образом, выдержка времени защиты 4 составит:

Поскольку генератор является последним элементом в рассматриваемой сети с односторонним питанием, то в ряде случаев для улучшения отстройки и тем самым повышения надежности при определении выдержки времени максимальной токовой защиты генераторов принимается двойная ступень селективности