что такое визирование проводов

Лекция. Натяжка проводов и визирование стрел провеса

Содержание лекции: натяжка проводов и визирование стрел провеса.

Цель лекции: знакомство с работами по натяжению проводов и визированию стрел провеса в пролетах ВЛ.

Последовательность работ.Натяжку раскатанных и поднятых на промежуточные опоры проводов и тросов производят в следующей последовательности.

В коротких (до 7 км) анкерных пролетах осуществляют:

а) крепление натяжных гирлянд с проводами в начале анкерного пролета (в начале раскатки) к первой анкерной опоре;

б) натяжку проводов и тросов на вторую анкерную опору ( в конце раскатки) и визирование стрелы провеса;

в) монтаж натяжных зажимов и закрепление натяжных гирлянд с натянутыми проводами ко второй анкерной опоре.

В длинных анкерных пролетах осуществляют:

а) в первом от анкерной опоры участке: крепление натяжных гирлянд с проводом к анкерной опоре, натяжку и визирование проводов и тросов, закрепление отвизированных проводов в конце участка к якорям (либо удержание тяговым механизмом до перекладки в поддерживающие зажимы);

б) в следующих участках, ограниченных промежуточными опорами: соединение проводов с проводами предыдущего участка, натяжку, визирование и закрепление к якорям либо удержание проводов тяговым механизмом до перекладки в постоянные поддерживающие зажимы, освобождение якорей предыдущего участка.

Натяжка проводов. После закрепления натяжных гирлянд с проводом на первой анкерной опоре бригадир электролинейщиков вместе с монтерами обходит подготовленный к натяжке проводов и тросов участок трассы ВЛ и повторно тщательно осматривает провода и тросы.

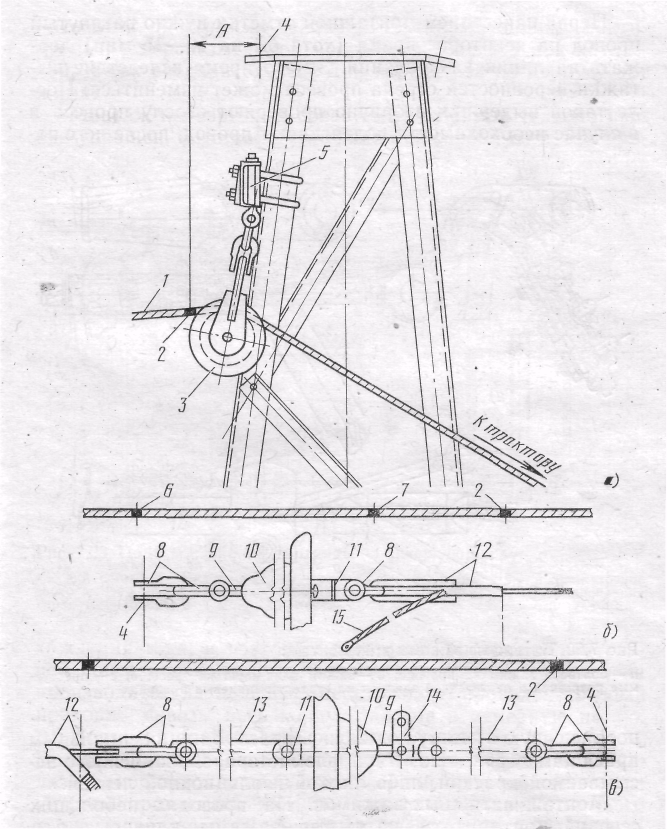

При коротких анкерных пролетах провода (тросы) натягивают на анкерную опору. К ней подвешивают блоки, грузоподъемность которых выбирают в зависимости от тягового усилия. Через эти блоки пропускают концы проводов и тросов. Выборку слабины производят по каждому проводу и тросу отдельно при помощи трактора или другого тягового механизма, начинающего работу в исходном положении на расстоянии не менее 50 м за анкерной опорой, через которую выбирают слабину.

Натяжка для визирования может быть произведена либо отдельно по каждому проводу или тросу, либо одновременно двух проводов или тросов через блок, либо трех или более проводов через уравнительные блоки.

До натягивания проводов бригадир определяет, в каких пролетах будет проводиться визирование, и находит стрелы провеса. Для этого он руководствуется чертежом профиля трассы, монтажными таблицами и замером температуры воздуха. Электролинейщики отмеряют на опорах указанных пролетов нужную стрелу провеса и укрепляют по уровню инвентарные визирные рейки. На железобетонной опоре рейку укрепляют хомутом, а на металлической опоре – струбциной.

Визирование проводов и тросов. Визирование по заданной проектом стреле провеса выполняют:

— при длине монтируемого анкерного пролета (участка) менее 3 км – в двух пролетах, сначала в дальнем, потом в ближнем от тягового механизма;

— при длине анкерного пролета свыше 3 км – в трех пролетах, расположенных в каждой трети длины пролета.

Провода подгоняются к линии визирования не снизу, а сверху, для чего их вначале немного (на 0,3 – 0,5 м) перетягивают, и опускают до линии визирования.

После окончания визирования на проводе или тросе делается отметка. Для нахождения места, где нужно нанести отметку, к натянутому проводу опускают отвес с места, где к траверсе крепится сцепная деталь натяжной гирлянды.

После опускания отмеченного провода на землю от отметки в сторону пролета отмеряют строительную длину натяжной гирлянды и делают новую отметку, обозначающую место монтажа натяжного зажима.

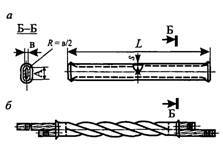

Далее отмеряют по проводу расстояние от натяжного зажима, равное уточняемой по месту длине гирлянды с арматурой, замеряемое в натянутом состоянии гирлянды, за вычетом расстояния А (рисунок 7.1). Последнее измерить на опоре может верхолаз, однако проще его измерить на земле до установки опоры, на которой в удобном положении следует заранее установить узел крепления и такелажный блок.

На провод в найденной точке ставят вторую отметку, показывающую место установки конца натяжного зажима. При монтаже грозозащитного троса бывает нужна и третья отметка, показывающая место установки концевого зажима на заземляющем спуске, если трос имеет изолирующее крепление, как показано на рисунке 7.1,б.

Монтаж натяжных зажимов. На проводах небольших сечений монтируются натяжные зажимы, клиновые или болтовые.

Клиновые зажимы типа клина-коуша монтируют, вкладывая стальной провод (трос) в зажим петлей. Петлю плотно обжимают вокруг двустороннего клина и закрепляют, надвигая корпус зажима.

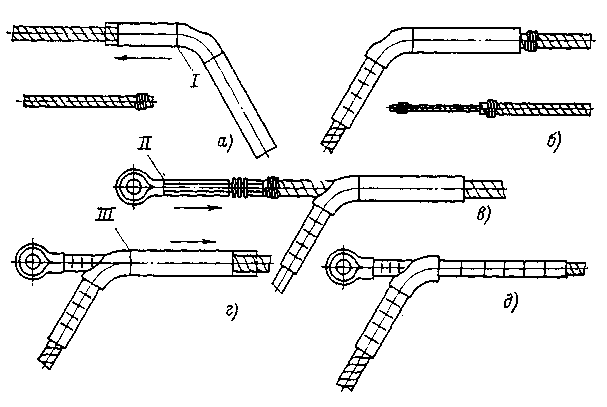

Сталеалюминиевые провода всех марок сечением 240 мм 2 и более крепятся к анкерным опорам с помощью натяжных прессуемых зажимов типа НАС, монтируемые опрессованием в заданной последовательности (см. рисунок 7.2). Концы провода выравниваются, опиливаются заусенцы на концах проволок, на заданной длине удаляются алюминиевые повивы на концах проводов. Сначала опрессовывается провод, предназначенный для образования токоведущей петли (шлейфа) анкерно-угловой опоры в хвостовике натяжного зажима от риски I в сторону шлейфа. Длина провода токоведущего шлейфа может быть рассчитана заранее, и эта опрессовочная операция может быть выполнена как заготовительная на монтажной площадке. Корпус зажима, опрессованный на конце провода шлейфа, надевается на конец провода, идущего в пролёт, и на конец стальной части этого провода, подготовленного к монтажу, надевается анкер зажима.

Опрессование анкера производится последовательны обжатием матрицами от риски II со стороны проушины в направлении монтируемого пролета. После завершения опрессования анкера корпус надвигается на конец анкера с проточками и опрессование конца корпуса, направленного в пролёт, начинается от риски III в сторону пролёта. Во всех случаях при опрессовании частей зажима происходит удлинение прессуемых участков, способствующее увеличению механической прочности соединений и увеличению площади электрического контакта корпуса зажима с токоведущими повивами провода.

Операция опрессования зажима начинается с монтажа провода, идущего в шлейф, потому, что при опрессованном анкере и корпусе на проводе, идущем в пролёт, становится невозможным ввести хвостовик зажима с проводом шлейфа в рабочее пространство гидравлического пресса. При опрессовании зажима НАС обеспечивается надежный захват конца сталеалюминиевого провода и выполняется два неразъёмных токоведуших соединения.

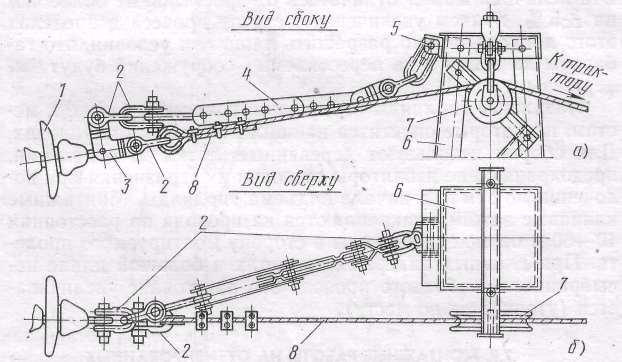

Подъем и закрепление натяжной гирлянды с проводом.В конце отвизированного участка электролинейщики-верхолазы закрепляют к траверсе анкерной опоры блоки, через которые пропускают тяговые тросы. Один конец тягового троса закрепляют за монтажное звено (см. рисунок 7.3), а другой конец – за трактор, расположенный за опорой. Блоки закрепляют согласно проекту производства работ или технологическим картам. Собранную гирлянду с натяжным зажимом и с проводом поднимают (ходом трактора) от земли на 0,5 м.

Бригадир (или звеньевой) тщательно проверяет качество монтажа и соответствие гирлянды и зажима проекту, а затем дает сигнал для продолжения подъема. Электролинейщик-верхолаз закрепляет гирлянду к траверсе и затем проверяет положение замков. Поворотом изоляторов нужно установить замки входными концами вниз. Затем верхолаз отцепляет тяговый трос. После закрепления натяжных гирлянд производится повторное визирование для определения фактической стрелы провеса. Эта величина может отличатся от проектной не более чем на ±5%, причем увеличенную стрелу провеса в пределах этого допуска можно разрешить лишь при условии, что габариты до земли и до пересекаемых сооружений будут выдержаны.

а— вид сбоку; б— вид сверху;1 — изоляторы; 2— скобы; 3— промежуточное звено монтажное; 4— промежуточное звено регулирующее; 5— место крепления гирлянды к опоре; 6 — опора; 7 — такелажный блок; 8— такелажный трос.

Визирование проводов

Усилие натяжения и закрепления на опоре провода (троса) и соответствующая ему стрела провеса зависят от марки провода, длины пролета, климатических условий и коэффициента запаса прочности провода (троса) на линии.

Для определения величины наибольшее распространение получил способ измерения стрелы провеса провода (троса) в пролете определенной длины.

При этом способе сначала выбирают расчетную величину усилия тяжения провода (троса) и соответствующую ему стрелу провеса. Их определяют по таблицам или кривым (рис. 7), в которых для каждой марки, сечения проводов (тросов), климатического района по гололеду и ветру приведены расчетные значения механического напряжения проводов (тросов), или стрелы провеса f в зависимости от длины пролета/и температуры воздуха во время монтажа. Обычно монтажные кривые или таблицы входят в комплект рабочих чертежей линии.

Предварительно по чертежам или в натуре устанавливают контрольные пролеты ВЛ, в которых будут производить визирование. Для каждого выбранного пролета по монтажным кривым определяют стрелу провеса провода. Полученное значение (с учетом длины поддерживающей гирлянды) отмеряют от точки крепления гирлянды и отмечают на стойках двух соседних опор, ограничивающих выбранный пролет, специальными визирными рейками (рис. 8). Для этого рейки подвешивают на

траверсе и фиксатором, вставляемым в одно из отверстий мерной трубки, устанавливают визирную планку на необходимое расстояние.

Рис. 7. Монтажные кривые стрелы провеса проводов

Рис. 8. Визирная рейка: 1 — мерная; 2 — направляющая трубки; 3 — визирная планка; 4 — скоба; 5 — траверса; 6 — цепочка; 7 — фиксатор

Электролинейщик, находящийся на одной из опор во время натягивания, визирует стрелу провеса (рис. 9), т. е. подает сигнал остановки трактора в тот момент, когда низшая точка провода совпадает с линией визирования (т. е. линией, соединяющей визирные планки). Для удобства визирования провод сначала несколько перетягивают, поднимая выше визирной линии на 0,3— 0,4 м, выдерживают в таком положении 5—10 мин, а затем опускают до линии визирования.

6. Монтаж ВЛ напряжением свыше 1 кВ.

Воздушные линии электропередачи свыше 1 кВ — устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.).

Провода и защитные тросы через изоляторы или гирлянды изоляторов подвешивают на опорах: промежуточных, анкерных, угловых, концевых, транспозиционных, усиленных (противоветровых и опор больших переходов). Их выполняют свободностоящими или с оттяжками— деревянными, железобетонными или металлическими, одноцепными, двухцепными и т.п. (рис. 1, а, б, в, г, д).

Для монтажа ВЛ применяют неизолированные одно- и многопроволочные провода из одного и двух металлов (комбинированные) (рис. 2, а, б, в, г).

Рис. 1. Типы промежуточных опор: а — П-образная деревянная опора ВЛ напряжением 35—110 кВ: 1 — пасынок; 2 — стойка; 3 — траверса; 4—раскосы; 5—ригель; б — железобетонная опора ВЛ напряжением 25—220 кВ: / — стойка; 2 — траверса; 3 — тросостойка; в — железобетонная двухцепная опора ВЛ напряжением 35—110 кВ; г,д—двухцепная и одноцепная металлические опоры: 1 —ствол; 2 — траверса; 3 — тросостойка; 4—оттяжка; 5 — анкерная плита

Рис. 2. Конструкция неизолированных проводов: а — однопроволочного; б — однопроволочного биметаллического; в — многопроволочного; г — многопроволочного комбинированного

Например, сталеалюминиевые провода марок АС, АСУ. В последнее время стали использовать самонесущие изолированные провода (СИП), что позволяет уменьшить расстояние между проводами ВЛ, а провода СИП-2 на ВЛ- 0,4 кВ прокладывать пучком. Для изоляции проводов и тросов от земли и крепления их к опорам служат изоляторы, изготавливаемые из фарфора и стекла.

На ВЛ 110 кВ и выше должны применяться подвесные изоляторы, допускается применение стержневых и опорно-стержневых изоляторов.

На ВЛ 35 кВ и ниже применяются подвесные или стержневые изоляторы. Допускается применение штыревых изоляторов.

Ha BЛ 20 кВ и ниже должны применяться:

Выбор типа и материала (стекло, фарфор, полимерные материалы) изоляторов производится с учетом климатических условий (температуры и увлажнения) и условий загрязнения.

На ВЛ 35—220 кВ рекомендуется применять стеклянные, полимерные и фарфоровые изоляторы, преимущество должно отдаваться стеклянным или полимерным.

На ВЛ, проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (горы, болота, районы Крайнего Севера и т.п.), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах, на ВЛ, питающих тяговые подстанции электрифицированных железных дорог, и на больших переходах независимо от напряжения следует применять стеклянные изоляторы или (при наличии соответствующего обоснования) полимерные.

Трасса ВЛ, т.е. полоса местности, где она проходит, после изысканий и согласований с организациями, интересы которых затрагиваются сооружением ВЛ, окончательно устанавливается проектом.

Перед монтажом оформляются документы на отчуждение и отвод земельных участков, снос сооружений, а также на право потрав посевов и порубки леса. Выполняется производственный пикетаж, т.е. разбивка центров установки опор на месте монтажа ВЛ.

Комплекс работ по сооружению ВЛ включает в себя подготовительные, строительные, монтажные и пусковые работы, а также сдачу линии в эксплуатацию.

Работы непосредственно на трассе начинают с приемки от проектной организации и заказчика производственного пикетажа трассы ВЛ. Затем прорубают просеку (если ВЛ или отдельные ее участки проходят по лесной местности). Ширину просеки между кронами деревьев в лесных массивах и зеленых насаждениях принимают в зависимости от высоты деревьев, напряжения ВЛ, рельефа местности. Минимальная ширина просеки определяется расстоянием от проводов при их наибольшем отклонении до кроны деревьев. Это расстояние должно составлять не менее 2 м для ВЛ напряжением до 20 кВ и 3 м — для ВЛ напряжением 35—110 кВ.

Все деревья, находящиеся внутри просеки, вырубают так, чтобы высота пня была не более 1/3 его диаметра. Для проезда транспорта и механизмов по середине просеки на ширине не менее 2,5 м деревья вырубают вровень с землей. Зимой при рубке леса снег вокруг каждого дерева расчищают до уровня земли. Древесину, получаемую при рубке деревьев, сортируют, разделывают и укладывают в штабеля вдоль просеки; сучья складывают в кучи для вывоза.

Основные СМР включают в себя изготовление деревянных опор, развозку опор или их деталей на трассе, разбивку мест рытья котлованов под опоры, рытье котлованов, сборку и установку опор, развозку проводов и других материалов по трассе, монтаж проводов и защитного заземления, фазировку и нумерацию опор.

Для анкерной А-образной опоры разбивают два котлована, оси которых размещают от центра пикетного столбика опоры в обе стороны вдоль оси трассы. Котлованы под угловую А-образную опору размещают по биссектрисе угла поворота линии и перпендикуляра к ней (рис. 4, б). Разметка под опоры с оттяжками и подкосами, а также под узкобазные и широкобазные металлические опоры производится аналогично (рис. 4, в, г). Если рытье котлованов проводится бурильными машинами, то производят разбивку только центров котлованов.

Рис. 4. Схема разбивки котлованов под установку опор: а — одиночный котлован; б—под А-образную угловую опору; в — под фундаменты четырехстоечной опоры; г — то же — угловой опоры

Рытье котлованов вручную производится в исключительных случаях, если землеройные машины не могут подойти на пикет по условиям местности. Рытье котлованов должно быть максимально механизировано. Для этой цели используют буровые машины (ямобуры), экскаваторы, бульдозеры. Земельные работы должны проводиться с максимальным уплотнением стенок котлована, что обеспечивает в дальнейшем надежное крепление опор. Глубина котлованов для установки опор в зависимости от грунта и механических нагрузок на опоры определяется проектом.

Сборка опор.

Рис. 5. Установка железобетонной опоры гусеничным краном:

I—трактор С-100 с удаленной боковой частью; 2 — двухбарабанная лебедка; 3 — противовес; 4 — механизм для укладки строп; 5 — выносные опоры; 6 — опорная стрела; 7—телескопическая стрела; 8 — тросовый захват

После установки опор в котлован или на фундаменты их положение выверяют в соответствии с нормативными указаниями. Например, отклонение железобетонных опор от вертикальной оси вдоль и поперек линии (отношение отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте) должно быть 1:150. Вертикальное положение опор ВЛ 35—110 кВ проверяют теодолитом.

Выверенные опоры прочно закрепляют: в грунте—тщательной послойной трамбовкой; на фундаментах и железобетонных сваях—навертыванием гаек на анкерные болты.

После выверки и закрепления опор на них наносят постоянные знаки— порядковые номера, год установки, условное обозначение названия ВЛ и т.д. Правильность установки опоры подтверждается паспортом, в котором оформляется разрешение на производство работ по монтажу проводов и тросов.

Рис. 6. Варианты способов установки опор: а — установка сложной деревянной опоры с помощью крана и трактора; 6 — установка одностоечной опоры с помощью падающей стрелы и трактора; в — шарнир для установки свободно стоящей металлической опоры; 1 — подножник; 2 — анкерный болт; 3 и 5 — нижняя и верхняя пластины шарнира; 4 — ось шарнира; 6 — плита опоры; 7 — болты крепления опоры к шарниру

При монтажных работах по ВЛ выполняют следующие основные операции:

Многолетняя практика строительства ВЛ выявила наиболее целесообразную организацию ведения работ, получившую название поточного метода. Каждый вид работ поручают специализированной бригаде. Так, если в первом анкерном пролете, где начинается монтаж, выполняют крепление проводов на промежуточных опорах, то во втором производят натяжку проводов и тросов, в третьем—их раскатку и т.д.

После завершения всех подготовительных работ и осмотра подготовленной к монтажу трассы приступают непосредственно к раскатке проводов. Как правило, раскатку выполняют двумя способами: с неподвижных раскаточных устройств, установленных в начале монтируемого участка, или с помощью подвижных раскаточных устройств (тележек, саней, кабельных транспортеров и т.п.), перемещаемых по трассе тяговым механизмом.

Первый способ (рис. 7) не требует изготовления специальных передвижных раскаточных приспособлений (тележек), но во время перемещения по земле возможны повреждения троса и верхних повивов алюминиевых проводов. Барабаны с проводом устанавливают в 15—20 м от первой анкерной опоры в направлении раскатки. Отмотанный с каждого барабана на длину 15—20 м провод или трос с установленным на конце монтажным зажимом крепят к тяговому механизму. Он движется вдоль трассы и после захода на первую промежуточную опору на 30— 40 м останавливается. Провода отцепляют и раскладывают в положении, исходном для подъема на опору.

Убедившись в правильности сборки гирлянды изоляторов, их поднимают на опору.

Этот способ применяют при монтаже коротких линий, а также на участках, где при раскатке проводов возможность их повреждения маловероятна (при хорошем снежном или травяном покрове).

При втором способе раскатки сначала выполняют анкеровку проводов и тросов на первой анкерной опоре (рис. 8). Затем тяговый механизм вместе с раскаточной тележкой передвигают к первой промежуточной опоре. До перемещения ко второй промежуточной опоре с барабана отматывают 5—10 витков провода или троса и раскладывают его в исходное положение. Последующие операции проводят так же, как и при первом способе. Раскатка проводов и тросов проводится только по раскаточным роликам, подвешенным на опорах (рис. 9, а, б). При раскатке принимают меры по предохранению проводов от повреждений при трении о землю, особенно о твердые грунты.

Рис. 7. Одновременная раскатка трех проводов с применением раскаточных станков и подъем проводов на опоры:

1 — раскаточный станок; 2—барабан с проводом; 3 — провод; 4—такелажный трос; 5 — однороликовый блок; 6 — поддерживающая гирлянда с раскаточным роликом; 7—тяговый трос; 8 — монтажный клиновой зажим

Рис. 8. Одновременная раскатка двух проводов с применением раскаточных саней и подъем проводов на опоры:

1 — натяжная гирлянда; 2 — провод; 3 — барабаны с проводом; 4 — раскаточиые сани; 5 — однороликовый блок; 6—такелажный трос; 7—поддерживающая гирлянда с раскаточным роликом

Рис. 9. Раскаточных ролик: а—для проводов малых сечений; б—для проводов средних и крупных сечений; 1 — ролик; 2 — откидная щека; 3 — подвеска

Рис. 10. Овальный соединитель, монтируемый скручиванием: а — соединитель; б — смонтированный соединитель

Соединение сталеалюминиевых проводов сечением до 185 мм2 в пролетах ВЛ выше 1000 В выполняют овальными соединителями, монтируемыми скручиванием (рис. 10, а, б), а сечением до 240 мм2 — соединительными зажимами, монтируемыми сплошным опрессованием. В петлях анкерных и узловых опор соединение выполняют термитной сваркой для сталеалюминиевых проводов сечением до 240 мм2. Провода сечением 300 мм2 соединяют прессуемыми соединителями, а при соединении проводов разных марок используют болтовые зажимы.

При монтаже натяжного зажима, монтируемого с перерезанием провода (рис. 11), на конец провода 3, образующего петлю (шлейф), и провода 4, уходящего в пролет, накладывают проволочные бандажи. Концы проводов обрезают и очищают от грязи салфеткой, смоченной в бензине. Внутреннюю поверхность алюминиевого корпуса 1 очищают стальным ершом, подпиливают алюминиевые проволоки провода (влево от бандажа Б) и высвобождают стальной сердечник провода. Протерев сердечник бензином и смазав тонким слоем технического вазелина, вдвигают его в отверстие анкера 2 до упора. Опрессование натяжного зажима ведут в направлении от проушины к проводу, а опрессование алюминиевого корпуса 1—от середины зажима к его концу.

Рис. 11. Монтаж натяжного зажима:

1 — корпус зажима; 2 — анкер зажима; 3 — шлейфовый провод; 4 — основной провод

Если в шлейфах необходимо разъемное соединение, применяют болтовые и плашечные зажимы, но такое соединение не дает полностью устойчивого и надежного электрического контакта.

Нормами установлены требования к механической прочности соединения в пролетах, которая должна составлять не менее 90 % прочности целого провода. В петлях (шлейфах) допускается меньший запас прочности (30—50 % прочности целого провода). В инструкции по монтажу воздушных линий электропередачи приводятся данные о нагрузках, которые должны выдерживать сварные соединения для каждой марки провода.

Для сварки проводов пропано-кислородным пламенем требуются кислород, пропан и специальная горелка, данная сварка дает хорошее качество стыка.

Надежность электрического контакта сварного соединения определяется коэффициентом, выражающим отношение омического сопротивления участка проводов со сварным соединением к сопротивлению такого же участка целого провода. Этот коэффициент не должен превышать 1,2. Омическое сопротивление коротких участков провода измеряют микроомметром.

Необходимость соединения проводов из неоднородных материалов или проводов разных сечений возникает при ответственных переходах через реки, озера и железнодорожные магистрали. Такого рода соединения выполняют специальными переходными петлевыми зажимами ПП, представляющими собой две гильзы с лапами, соединенными на болтах.

Натяжение проводов ведут, как правило, в пролетах между анкерными или анкерно-угловыми опорами, к которым раскатанные и соединенные провода прикрепляют с помощью натяжных зажимов и натяжных изоляторных гирлянд. Натяжную гирлянду и натяжной зажим поднимают на опору блоком, имеющим трос и монтажный хомут. Для подъема гирлянды используют автомашину, трактор или лебедку.

При подъеме натяжкой гирлянды с проводом на первую по ходу монтажа анкерную опору эта опора не испытывает усилий тяжения. Но при натягивании и закреплении гирлянды на второй анкерной опоре усилия тяжения испытывают обе анкерные опоры, в связи с чем в этот период их укрепляют растяжками.

До начала тяжения проводов должны быть закончены все работы по раскатке и соединению проводов и тросов.

В качестве тягового механизма используют тракторы, автомобили, лебедки. Выбор механизма зависит от реальных условий монтажа (тяговых усилий, трассы, и.д.). При натяжении наблюдают за подъемом проводов и тросов в пролетах и удалением с них зацепившихся предметов и грязи; за прохождением ремонтных муфт и соединительных зажимов через раскаточные ролики; за проезжими дорогами и другими препятствиями в зоне производства работ.

Процесс натяжения одного и трех проводов на деревянных опорах показан на рис. 12 и 13. Натяжение проводов на металлических опорах выполняют аналогично.

При натягивании проводов и троса пользуются данными проекта ВЛ, в таблицах которого указаны величины стрел провеса в зависимости от расстояния между опорами и температуры воздуха в период монтажа. Надо иметь в виду, что весной и осенью температура воздуха по утрам может значительно превышать температуру провода, лежащего на земле. В этом случае провод приподнимают от земли автомашиной или трактором и держат в таком положении до тех пор, пока он не примет температуру окружающего воздуха.

Обычно величины стрел провеса даются в монтажных таблицах проекта или в кривых для промежуточного пролета анкерного участка. Когда же анкерный участок имеет неровные пролеты, стрела провеса дается для так называемого приведенного пролета, длина которого указывается в таблицах или кривых проекта ВЛ.

Рис. 12. Натяжка одного провода:

1 — раскаточный ролик; 2—монтажный зажим; 3—провод; 4—такелажный трос

Рис. 13. Натяжка трех проводов:

1 — раскаточный ролик; 2 — монтажный зажим; 3 — провод; 4—такелажный трос; 5 — приспособление для натяжки трех проводов; 6 — строп

Перед натягиванием проводов следует подготовить надежную связь (сигнализацию) между всеми людьми, участвующими в этой работе: монтером, производящим визирование стрелы провеса, наблюдающим в промежуточном пролете и водителем автомашины или трактора, с помощью которых осуществляется натягивание проводов.

Прием стрелы провеса при непосредственном визировании начинают со среднего провода при горизонтальном расположении проводов и с верхнего — при вертикальном.

При визировании провод (или трос) подводят к линии визирования сверху, для чего провод вначале несколько перетягивают (на 0,3—0,5 м), а затем отпускают до заданной стрелы провеса. При длинных анкерных пролетах (более 3 км) визирование производят в двух пролетах, расположенных в каждой трети анкерного участка. При длине анкерного пролета менее 3 км визирование производят в двух пролетах: наиболее удаленном от тягового механизма (в первую очередь) и более близком (во вторую очередь) к нему.

При натяжении и визировании проводов и тросов строго выдерживают заданное значение стрелы провеса при соответствующей температуре воздуха. Фактическая стрела провеса не должна отличаться от проектной более чем на ±5 % при обязательном соблюдении нормируемых расстояний до земли и инженерных сооружений. Величина разрегулировки провода или троса по отношению к другому не должна быть более 10 % проектной стрелы провеса.

По окончании визирования на проводе у анкерной опоры, расположенной со стороны, противоположной тяговому механизму, наносится метка (бандажом или несмываемой краской). Затем, если натяжной зажим монтируют на земле, провод опускают на землю.

Крепление проводов и тросов к опорам анкерного типа на ВЛ35—100 кВ с подвесными изоляторами проводят с помощью натяжных зажимов: клиновых типа «клин-коуш», болтовых и прессуемых (рис. 15, а, б, в, г).

На ВЛ до 10 кВ, где в основном применяют штыревые изоляторы, анкерное крепление осуществляют с использованием шишечных зажимов. Тип крепления проводов на штыревых изоляторах (одинарное или двойное) зависит от характеристики ВЛ (условий трассы, марки проводов и др.) и определяется проектом (рис. 16, а, б, в, г, д, е).

Рис. 15. Подвеска провода и троса на ВЛ 35-110 кВ: а — поддерживающая гирлянда для проводов; 6—натяжная гирлянда для проводов; в — поддерживающее крепление троса; г — натяжное крепление троса

Перед монтажом концы проводов и контактные поверхности натяжных зажимов тщательно протирают тряпкой, смоченной в растворителе (бензине, ацетоне и т.п.), а затем зачищают кардощеткой или стальным ершом под слоем нейтрального технического вазелина.

Для обнажения стального сердечника сталеалюминиевого провода алюминиевые жилы нижнего повива подпиливают только до половины их диаметра во избежание повреждения сердечника. Обнаженные концы сердечника промывают в растворителе, насухо вытирают тряпкой и смазывают вазелином. Процесс опрессования натяжных и соединительных зажимов аналогичен.

Рис. 16. Крепление проводов на штыревых изоляторах анкерных опор: а — одинарное; б — одинарное усиленное; в — полуторное; г — двойное; д — одинарное усиленное угловое; е — двойное усиленное угловое

Монтаж проводов и тросов следует выполнять, как правило, без разрыва их в петлях (шлейфах). Разрезание петель (шлейфов) допускается

лишь в исключительных случаях, например во избежание установки соединительного зажима в пролете или на опорах, ограничивающих пролет пересечения с инженерными сооружениями. Монтаж клиновых и болтовых зажимов при неразрезанных петлях производят одновременно в стороны монтируемого анкерного пролета и в сторону пролета по ходу раскатки проводов.

Крепление проводов и тросов на промежуточных опорах на ВЛ до 35 кВ на штыревых изоляторах (рис. 17) и в поддерживающих зажимах гирлянд изоляторов ВЛ 35—110 кВ (см. рис. 15, а, б) производят только после окончательного закрепления проводов на анкерных опорах, ограничивающих монтируемый участок ВЛ.

Перекладку проводов ВЛ из раскаточных роликов и их крепление производят без опускания их на землю. На ВЛ 35—110 кВ перекладка проводов производится с телескопических вышек, а в случае отсутствия механизмов используют подвесные лестницы (люльки).

На ВЛ до 35 кВ с применением штыревых изоляторов перекладку и крепление проводов проводят непосредственно с опоры.

На ВЛ 6—35 кВ алюминиевые и сталеалюминиевые провода закрепляют боковой вязкой с плотной оболочкой провода алюминиевой проволокой в зоне его соприкосновения с шейкой изолятора. Вязку провода начинают с точки 0 (см. рис. 17, а), куда накладывают середину вязальной проволоки. Правый конец проволоки следует по линии я, его закрепляют тремя витками на проводе, затем направляют по линии а \. Левый конец проволоки следует по линии Ь, его также крепят тремя витками на проводе и направляют по линии b,, после чего оба конца проволоки закрепляют на проводе. Алюминиевую проволоку для подмотки и вязки берут того же диаметра, что и проволоку монтируемого провода, но не меньше 2,5 и не больше 4 мм. Длина вязальной проволоки на одно крепление — 1,4 м, длина проволоки для подмотки — около 0,8м.

На ВЛ напряжением до 1000 В крепление проводов к штыревым изоляторам выполняют вязкой на шейке изолятора («боковая вязка») или на головке изолятора (см. рис. 17, б, в, г).

Перед монтажом проводов и тросов в пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями (на переходах) проверяют обеспечение безопасности производства работ, а также сохранности проводов и тросов. Работы по монтажу производят с разрешения организации — владельца инженерного сооружения в согласованное с ним время, в присутствии его представителя.

ис. 17. Крепление проводов на штыревых изоляторах промежуточных опор: а — вязка проводов на ВЛ выше 1 кВ; 1 — плотная подмотка; 2 — три витка вязки; 3 — окончание вязки (около десяти витков); б — одиночная вязка на шейке изолятора («боковая вязка») на ВЛ до 1 000 В; в—двойная вязка на шейке изолятора на ВЛ до 1 000 В; г — вязка на головке изолятора

Монтаж выполняют в зависимости от местных условий с отключением пересекаемых линий, их заземлением и прекращением движения по дорогам, каналам или без отключения и прекращения движения. Во втором случае сооружают защиту перехода в виде временных стоек или П-образных опор (с натянутым тросом), на которые укладывают разматываемый провод, не касаясь пересекаемых ВЛ и не препятствуя движению транспорта.

Также на пересечениях сооружаемой ВЛ с другими, расположенными выше действующими линиями высокого напряжения, монтаж проводов, как исключение, допускается производить без снятия напряжения, под наблюдением представителя эксплуатирующей организации.

В некоторых случаях монтаж проводов ВЛ над инженерными сооружениями, не допускающими перерывов в работе, разрешается производить и без сооружения специальных защит — с помощью легких стальных, а лучше нейлоновых или иных непроводящих канатов или веревок.

Провода контактной сети электрифицированных железных дорог, трамвайные и троллейбусные линии при монтаже переходов должны быть обесточены. Сроки монтажа переходов очень короткие, поэтому важно, чтобы организация работ была хорошо продумана.

Монтаж проводов и тросов на переходах выполняют в той же последовательности и порядке, что и при монтаже их между анкерными опорами. По окончании монтажа проводов и тросов переход сдают организации-владельцу по акту. Если монтаж выполнен с отступлениями от проекта, в акте приводят перечень этих отступлений и указывают, кем они разрешены.

Изоляция воздушных электрических сетей подвергается воздействию различного рода перенапряжений. Эти перенапряжения (особенно атмосферные) могут вызвать перекрытия наружной изоляции, перебои внутренней изоляции, электрическую дугу короткого замыкания, аварийное отключение и нарушить бесперебойность электроснабжения.

Воздушные линии напряжением 110 кВ на металлических железобетонных опорах, как правило, защищают от прямых попаданий ударов молний тросами по всей длине. ВЛ напряжением 110 кВ на деревянных опорах и ВЛ напряжением до 35 кВ такой защиты не требуют. Единичные металлические и железобетонные опоры и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ напряжением 35 кВ с деревянными опорами защищают трубчатыми разрядниками или при наличии АПВ—защитными промежутками, а на ВЛ напряжением 110—220 кВ—трубчатыми разрядниками.

Опыт эксплуатации трубчатых разрядников показал, что применение их с целью повышения грозоупорности воздушных линий не дает должного эффекта. Дело в том, что вероятность повреждения трубчатых разрядников в течение грозового сезона имеет порядок 0,001, что при их большом числе снижает показатель грозоупорности. Кроме того, трубчатые разрядники имеют верхний и нижний пределы по току короткого замыкания, а это требует систематических ревизий и затягивает гашение электрической дуги при многократном разряде молнии и параллельном срабатывании нескольких трубчатых разрядников. Поэтому в настоящее время трубчатые разрядники устанавливаются только для защиты точек с ослабленной изоляцией. К их числу относятся: места пересечения ЛЭП, а также пересечения воздушной линии с линией связи. На линиях с деревянными опорами трубчатые разрядники устанавливают на первой тросовой опоре подхода к подстанции и на отдельных угловых металлических опорах. На высоких переходных опорах из-за повышенных индуктированных составляющих перенапряжений при прямом ударе молнии в опору рекомендуется устанавливать трубчатые или вентильные разрядники или грозозащитный трос.

Перед установкой на опору трубчатые разрядники осматривают, не снимая бумажной обертки до окончания монтажа.

Разрядники устанавливают на переходах с таким расчетом, чтобы при повреждении разрядника и перегорании провода последний падал не в переходном, а в соседнем пролете. Установка разрядника должна обеспечивать стабильность внешнего искрового промежутка и исключать возможность перекрытия его струей воды, которая может стекать с верхнего электрода. Разрядник надежно закрепляют на опоре и заземляют. Размеры внешнего искрового промежутка не должны отличаться от проектных более чем на ± 10 %.

Установка разрядников на опорах ВЛ 35—110 кВ производится так, чтобы обеспечить возможность монтажа и демонтажа разрядников без отключения линии (рис. 18). Зоны выхлопа газов разрядников соседних фаз не должны пересекаться, и в них не должно быть элементов конструкций опор, проводов и пр.

Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства, грозозащитные, железобетонные и металлические опоры напряжением 3— 35 кВ, опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты, а также металлические и железобетонные опоры ВЛ напряжением 110—500 кВ без тросов и других устройств грозозащиты, если это необходимо по условиям обеспечения надежной работы релейной защиты и автоматики, должны быть заземлены. При этом величину сопротивления заземляющих устройств принимают в соответствии с ПУЭ.

Рис. 18. Установка трубчатых разрядников на BЛ35 кВ:

7 — разрядник; 2 — рог разрядника; 3 — промежуточный поворачивающийся рог; 4 — рог на проводе; 5 — заземляющий спуск

Для заземления железобетонных опор в качестве заземляющих проводников используют элементы продольной арматуры стоек, которые металлически соединены между собой и могут быть присоединены к заземлению.

Искусственные заземлители в устройствах молниезащиты применяют в тех случаях, когда сопротивление естественных заземлителей превышает нормируемую величину. Их укладывают в грунт в процессе СМР.

Тросы и детали крепления изоляторов к траверсе железобетонных опор металлически соединяют с заземляющим спуском или заземленной аппаратурой. Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ принимают не менее 35 мм2, а для однопроволочных—диаметр не менее 10 мм. Допускается применение стальных оцинкованных однопроволочных спусков диаметром не менее 6 мм.

На ВЛ с деревянными опорами рекомендуется болтовое соединение заземляющих спусков; на металлических и железобетонных опорах соединение заземляющих спусков может быть как сварным, так и болтовым.

Заземлители ВЛ, как правило, заглубляют на глубину, указанную в проекте.

Для монтажа ВЛ напряжением до 1000 В применяют деревянные, преимущественно с железобетонными приставками (пасынками) и железобетонные опоры. Для изготовления деревянных опор используются пропитанные антисептиком бревна из леса III сорта (сосна, ель, пихта), а для траверс — только сосна или лиственница. Пропитка древесины антисептиком значительно удлиняет срок службы деревянных опор.

Вертикальные и горизонтальные расстояния от проводов ВЛ до деревьев и кустов должны быть не менее 1 м. Вырубка просеки по лесным массивам и зеленым насаждениям, где проходит трасса ВЛ, не является обязательной.

В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не менее 30 Ом, а расстояния между ними — не менее 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40,100 м — для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

Котлованы под одностоечные промежуточные опоры, как правило,

разрабатывают с помощью ямобуров с разметкой точно по оси трассы во избежание выхода опоры из створа линии. В местах прохождения подземных коммуникаций (например, кабелей) выемку грунта производят вручную.

Для ВЛ до 1000 В применяются одно- и многопроволочные провода; по условиям механической прочности сечением не менее: алюминиевые — 16 мм2, сталеалюминиевые и биметаллические — 10 мм2, стальные много проволочные — 25 мм2, стальные однопроволочные—диаметром 4 мм.

Соединение проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90 % разрывного усилия повода.

В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.

В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается.

Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой.

Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.

Крепление неизолированных проводов к изоляторам и изолирующим траверсам на опорах ВЛ, за исключением опор для пересечений, рекомендуется выполнять одинарным.

На ВЛ выше 1 000 В двойное крепление проводов выполняют на анкерных опорах, опорах пересечений и в населенной местности.

Расположение фазных проводов на опоре может быть любым, а нулевой провод, как правило, располагают ниже фазных проводов.

Безопасность при проведении СМР и электромонтажных работ обеспечивается непрерывным надзором за работой бригады, который ведет бригадир, обязанный следить за соблюдением работающими правил безопасности производства работ, исправностью инструмента и защитных приспособлений, правильной расстановкой людей.

7. Монтаж КЛ в земле.

Траншеей обычно называется выемка значительной длины и сравнительно небольшой ширины. Элементами траншеи являются: дно, стенки, бровки и отвал. Отдельные выемки, имеющие в плане форму прямоугольника, квадрата, называются котлованами. Насыпью называется земляное сооружение, полученное путем искусственной насыпки грунта на естественную поверхность земли. Под планировочными работами понимают приведение площадки строительства к заданному проектом профилю.

Рис.1. Разбивка трассы прокладки кабельной канализации или бронированного кабеля с помощью вех:

При разбивке трассы учитывают необходимость пересечения улиц и дорог под прямым углом к их оси. Только при невозможности этого допускается отклонение от прямого угла в пределах не более 45°. Пересечение трамвайных и железнодорожных путей выполняется только под углом 90°.

Прежде чем приступить к разметке, производят обследование запроектированной трассы. При этом устанавливают, нет ли необходимости в изменении отдельных участков трассы в связи с изменившимися условиями. Одновременно по рабочим чертежам устанавливают места сближения и пересечения трассы с действующими подземными и наземными сооружениями и инженерными конструкциями.

Осевую линию трассы и исходные точки для ее разбивки наносят согласно привязкам и ориентирам, указанным в плане трассы, забивая вешки-колышки.

При разметке руководствуются следующими требованиями ПУЭ и СНиП:

— трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля и обеспечения его сохранности от механических повреждений, вибрации, перегрева, коррозии (в том числе коррозии от действия блуждающих токов) и от повреждения электрической дугой при аварии соседних кабелей;

— радиусы внутренней кривой изгиба кабелей, а следовательно, и трассы для предупреждения повреждения оболочек и изоляции кабелей должны быть не менее величин, приведенных в табл.2;

— при прокладке кабеля в земле расстояние от фундамента здания до кабеля должно быть не менее 0,6 м; прокладка под зданием (фундаментом) запрещается;

— расстояние кабеля от стволов деревьев должно быть не менее 2 м;

— при прохождении трассы линии параллельно инженерным сооружениям расстояния от кабеля до сооружений (габариты) должны нормироваться.

— при наличии на трассе блуждающих токов необходимо изменить трассу. При невозможности изменить трассу следует принять меры по максимальному снижению уровней блуждающих токов, применить кабели с повышенной стойкостью к влиянию коррозии или выполнить активную защиту кабелей от воздействия блуждающих токов.

Подготовка трассы и кабеля

После разбивки трассы приступают к работам по подготовке ее для прокладки кабеля, т.е. к отрывке траншей, устройству переходов, проходов.

Рис.2. Минимальные расстояния между кабелями, прокладываемыми в траншеях:

Отрывку траншей необходимо производить землеройными механизмами и лишь в стесненных условиях или по условиям безопасности работ и сохранности действующих подземных сооружений разрешается производить работы вручную. Как при механизированной, так и при ручной отрывке траншей выбираемый грунт должен располагаться с одной стороны на расстоянии не менее 0,4 м от края траншеи.

При пересечении трассой кабельной линии железных и автомобильных дорог для последующей прокладки кабеля должны быть заложены трубы, блоки или сооружены тоннели по всей ширине зон отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги или головки рельса и не менее 0,5 м от дна водоотводных каналов. При отсутствии зон отчуждения трубы или блоки укладываются на всем участке пересечения плюс 2 м в каждую сторону.

Рис.3. Пересечение кабельной линией железной дороги

Трубы могут применяться стальные, чугунные, асбоцементные или керамические. Внутренний диаметр труб должен быть не менее 100 мм. При пересечении электрифицированных или подлежащих электрификации на постоянном токе железных дорог трубы должны быть из изолирующего материала (асбоцементные пропитанные битумом, керамические). Место пересечения должно находиться не менее чем в 10 м от стрелок и располагаться под углом 75-90°. В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить из земли на расстояние не менее 3,5 м от подошвы насыпи.

При пересечении кабельными линиями трамвайных путей кабели должны прокладываться в блоках или трубах и на расстоянии не менее 3 м от стрелок. Кабель должен прокладываться в трубах при пересечении ручьев и канав, а также при пересечении въездов автотранспорта во дворы, гаражи и т.д.

При пересечении кабельными линиями других кабелей напряжением до 35 кВ, а также нефтегазовых трубопроводов и теплопроводов они должны быть разъединены слоем земли не менее 0,5 м. Допускается уменьшить это расстояние до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения в трубах, как указано на рис.4.

Рис.4. Пересечение кабельных траншей с другими коммуникациями:

Пересечения в трубах могут быть выполнены открытым или скрытым способом. При открытом способе отрывается траншея, в нее укладываются трубы, и траншея засыпается. Чтобы не прерывать движение транспорта, обычно вначале отрывается траншея на первом участке до середины проезжей части. После укладки труб и засыпки траншеи на первом участке обеспечивают проезд транспорту и приступают к отрывке оставшегося участка пересечения.

Укладку труб выполняют по уплотненному дну траншеи строго прямолинейно с уклоном в одну сторону для стекания грунтовых вод. Места соединений отдельных труб между собой герметизируют. Концы трубопровода временно (до прокладки кабеля) закрывают деревянными пробками.

Применение того или иного метода определяется в зависимости от состояния грунтов, наличия и расположения действующих подземных коммуникаций, характера проектируемого кабельного трубопровода, а также на основе технико-экономических расчетов.

8. Раскатка кабеля в траншее.

Прокладка кабеля заключается в раскатке его вдоль трассы и укладке в траншею. Раскатка кабеля может выполняться с барабанов, установленных на неподвижных козлах барабаноподъемника (рис.9) или домкратах (рис.10), или с барабанов, установленных на специальных раскаточных устройствах, перемещаемых вдоль трассы.

Первый способ применяется для раскатки кабеля, укладываемого в траншею, прокладываемого по стенам зданий, в кабельных сооружениях и шахтах.

Второй способ применяется только для раскатки кабеля, укладываемого в траншеях, при отсутствии скрытых переходов через инженерные сооружения.

При первом способе раскатки (рис.11) под концы стального вала, пропущенного через осевое отверстие барабана, устанавливают домкраты и поднимают барабан на 1,5-2 см от поверхности земли. Барабан должен устойчиво стоять на домкратах и свободно вращаться.

Рис.11. Прокладка кабеля без применения механизмов (вручную):

Сматывание кабеля производится вращением барабана одним-двумя рабочими в направлении, противоположном указанному стрелкой на барабане. Сматывание кабеля с барабана вытягиванием за его конец не допускается, так как это может привести к повреждению изоляции, оболочки или брони. Перемещение сматываемого кабеля вдоль трассы может выполняться вручную или с применением тяговых механизмов. В любом случае прокладка значительно облегчается применением раскаточных роликов (рис.12), которые расставляются через 1,5-2 м на прямых участках и на всех углах поворота трассы.

Рис.12. Ролики для раскатки кабеля:

При перемещении кабеля вручную нагрузка на одного рабочего не должна превышать 35 кг. При затруднениях раскатки кабеля с барабана на полную строительную длину (например, недостаточное количество рабочих) допускается при положительной температуре воздуха оставшийся на барабане конец кабеля размотать и проложить методом петли (рис.11, б). Барабан с кабелем в этом случае устанавливается посредине участка трассы протяженностью, равной строительной длине кабеля.

При втором способе раскатки барабан с кабелем устанавливают на кабельный транспортер или специально оборудованный автомобиль (рис.13), который перемещается вдоль или над траншеей. Скорость перемещения не должна быть более 3 км/ч. Для уменьшения натяжения кабеля во время раскатки барабан вращают вручную два рабочих. Рабочие, перемещающиеся вслед за транспортером (автомобилем), принимают сматываемый с барабана кабель и укладывают его в траншею.

Рис.13. Раскатка кабеля по трассе с перемещающегося раскаточного устройства

При раскатке любым способом необходимо принимать меры, исключающие недопустимые изгибы, скрутку и механические повреждения кабеля. Раскатанный кабель укладывается «змейкой» для компенсации изменений в длине, вызываемых колебаниями температуры. Длина проложенного кабеля должна быть примерно на 1,5% больше длины трассы. Закончив прокладку кабеля, все изменения и отклонения трассы кабельной линии от проектной вносят в рабочие чертежи. Для мест сближения, пересечения и других характерных участков трассы составляют разрезы с указанием взаимного расположения кабельной линии и других сооружений. Затем засыпают кабель на глубину 10 см мягкой землей или песком, а после этого на всю глубину траншеи землей, не содержащей камни и строительный мусор. Для кабелей напряжением выше 1 кВ (до 20 кВ) поверх слоя мягкой земли или песка укладывают защитное покрытие из кирпича глиняного обыкновенного или железобетонных плит. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. Покрытие укладывается в один слой, кирпич размещается поперек трассы. При рытье траншеи землеройными механизмами с шириной фрезы или скребков менее 250 мм разрешается укладывать кирпич вдоль трассы.

При прокладке кабелей напряжением до 20 кВ (кроме кабелей городских электросетей) на глубине 1-1,2 м допускается не защищать их от механических повреждений.

Кабели напряжением до 1 кВ должны иметь защитное покрытие лишь в местах, где возможны механические повреждения. В местах, где должны выполняться соединения строительных длин кабеля, траншеи не засыпаются до окончания работ. В этих местах должны быть сделаны соответствующие ограждения.

9. Разность уровней и радиус изгибов.