что такое световая фаза

Световая стадия фотосинтеза

Основой жизнедеятельности растений является фотосинтез. В процессе фотосинтеза в тканях растения из неорганических веществ образуются органические. Как и любая химическая реакция синтеза, фотосинтез проходит с поглощением энергии.

Что такое световая фаза фотосинтеза

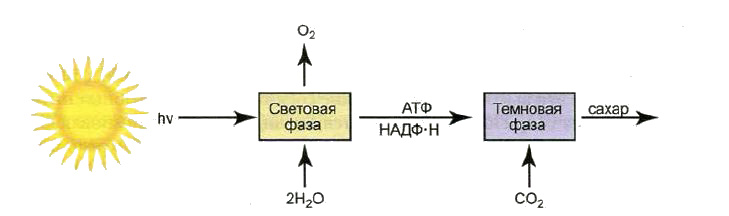

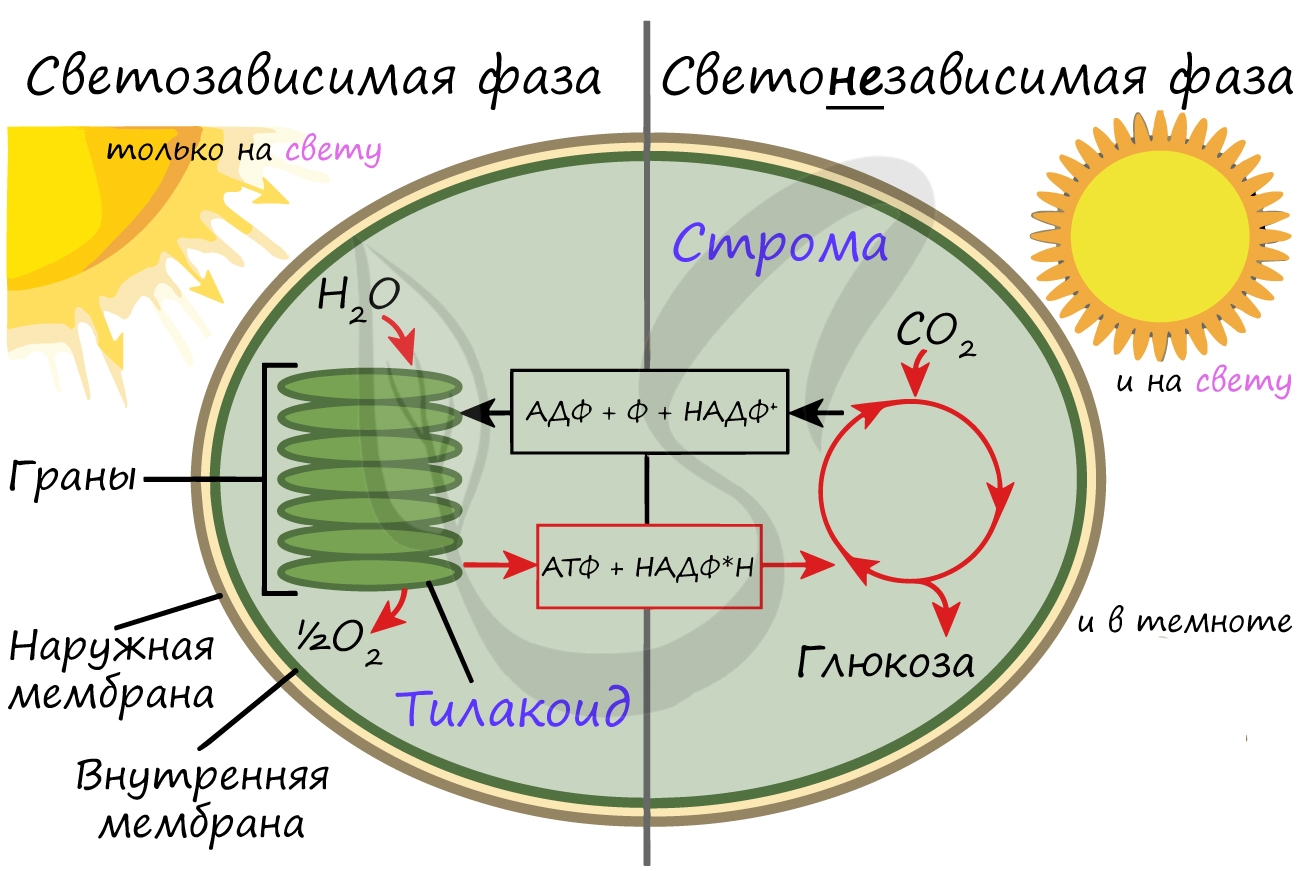

Фотосинтез – сложный процесс, состоящий из 2 фаз: световой и темновой. Реакции протекающие в световой фазе фотосинтеза могут проходить только при освещении. Для темновой фазы свет не важен, она может проходить в любое время. Ниже представлена схема световой и темновой фазы фотосинтеза.

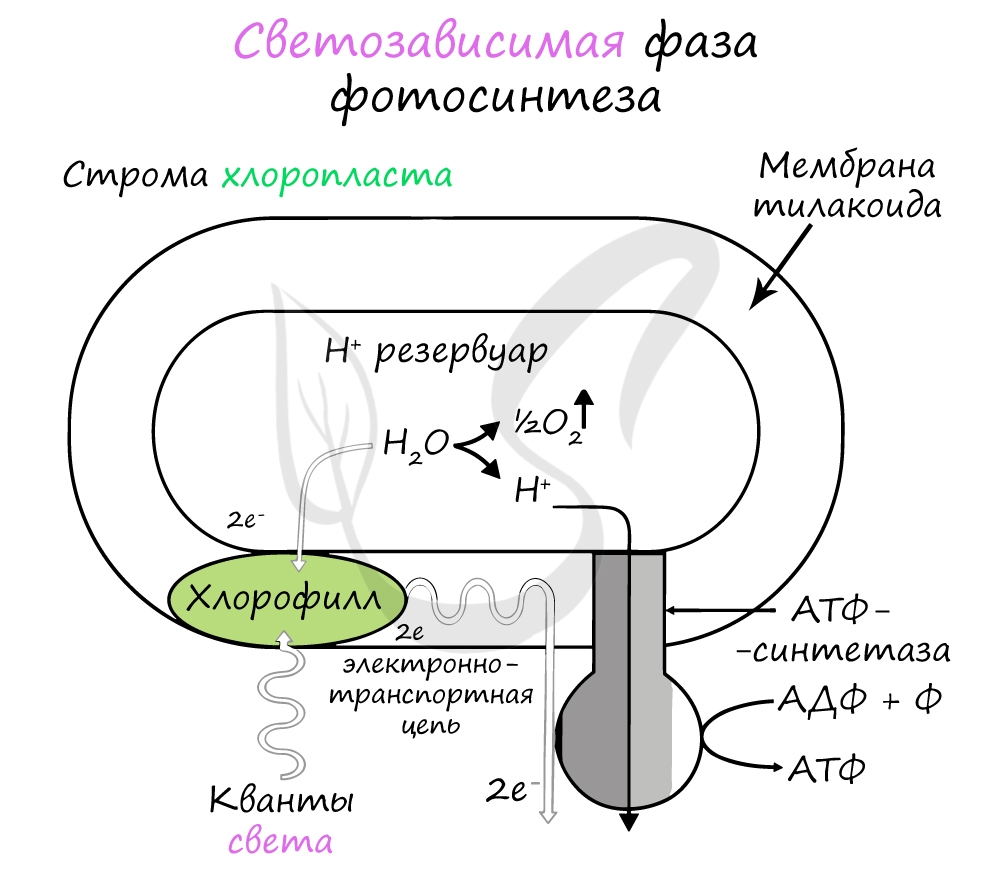

В течение световой стадии, растение захватывает фотоны света с помощью специальных светособирающих комплексов. Энергия фотонов необходима для прохождения процесса распада воды на кислород и водород.

Этот процесс, который происходит в световую фазу фотосинтеза называется фотолизом воды. Далее происходит образование конечных продуктов световой фазы, которые необходимы для прохождения реакций темновой фазы. Световая энергия накапливается в виде АТФ – аденозинтрифосфата.

Водород после фотолиза воды соединяется с ферментом НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат), образуя НАДФН, который является источником водорода для дальнейших химических реакций.

Кислород при фотолизе воды выделяется в атмосферу. Таким образом, результатом световой фазы фотосинтеза является: распад воды под воздействием световой энергии с образованием конечных продуктов АТФ и НАДФН, использующихся для синтеза органики и свободного кислорода.

Где происходит световая фаза

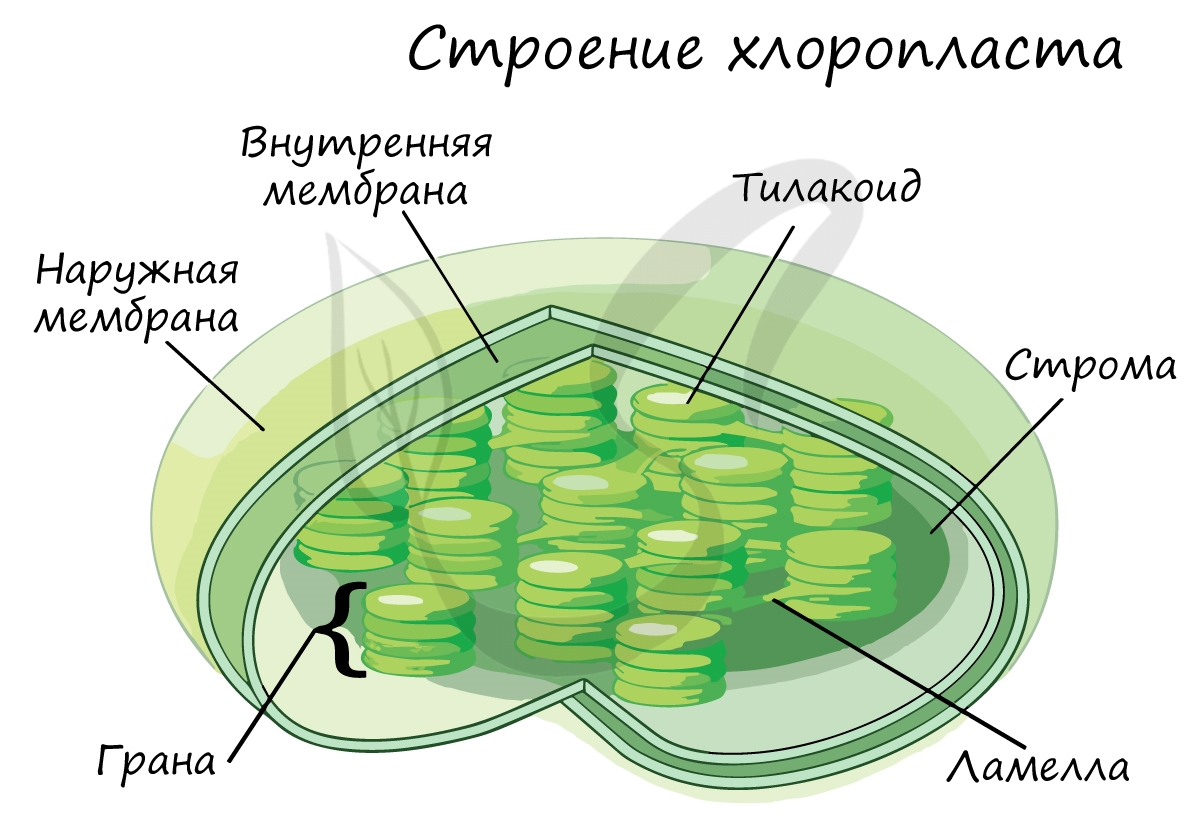

Все процессы происходящие в световой стадии и темновой фазе фотосинтеза протекают в специальных клеточных структурах, называемых хлоропластами. Хлоропласт – зеленая пластида, внутри которой содержится хлорофилл. В растительной клетке содержится большое количество хлоропластов, необходимых для прохождения химических реакций фотосинтеза.

Различные фазы процесса проходят в разных частях хлоропласта. Эта пластида имеет сложную структуру, в ее состав входит большое количество тилакоидов. Тилакоиды – особые структуры внутри хлоропласта, отвечающие за преобразование световой энергии. Тилакоиды, расположенные рядом, образуют стопки – граны.

Световая фаза фотосинтеза происходит в гранах тилакоидов, на их мембранах и во внутритилакоидном пространстве. В этом особенность световой фазы фотосинтеза и этим она отличается от темновой, во время которой химические реакции протекают в строме хлоропласта – плотном веществе между тилакоидами.

Фотохимическая суть процесса

Основным процессом световой фазы фотосинтеза является фотолиз воды, представленный следующим уравнением:

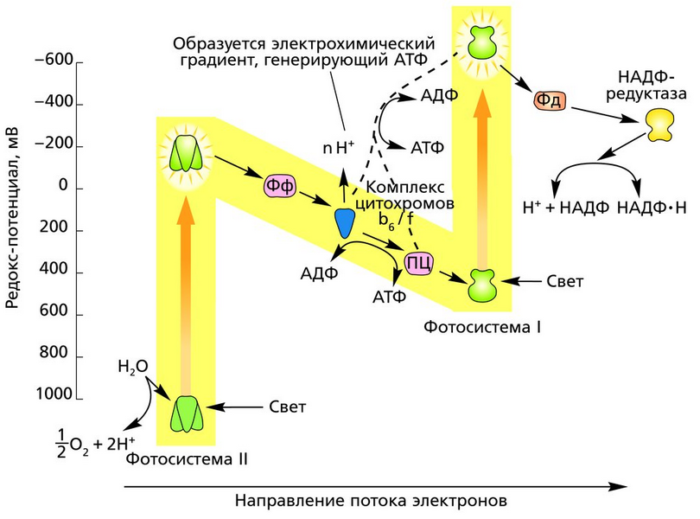

Молекулы хлорофилла имеют свойство возбуждаться, и терять электроны при попадании на них кванта света. Эти электроны оседают на внешней стороне мембран, заряжая их отрицательно.

Сами молекулы хлорофилла, потерявшие электрон, восстанавливаются, отбирая электроны у воды, находящейся внутри тилакоида. При фотолизе вода расщепляется на следующие компоненты:

Кислород является побочным продуктом фотосинтеза и не участвует в дальнейших процессах. Он выводится наружу из ткани растения и поступает в атмосферу. Протоны накапливаются в специальном протонном резервуаре, находящемся внутри тилакоида.

Протоны заряжают внутреннюю часть тилакоидной мембраны положительно. Таким образом, мембраны тилакоидов имеют отрицательный заряд с внешней стороны, а положительный – с внутренней. Эти заряды постепенно увеличиваются по мере накопления протонов и электронов.

Разность потенциалов между внешней и внутренней поверхностью мембраны должна достигать не менее 200mВ, чтобы начался процесс образования конечных продуктов световой стадии. Только в этом случае протоны начнут проходить сквозь каналы АТФ-синтазы, находящиеся в тилакоидных мембранах.

2Н + + 2е — + НАДФ → НАДФН

Светособирающие комплексы

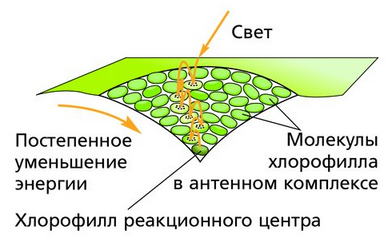

Только небольшая часть молекул хлорофилла поглощает энергию, отдавая электроны. Они находятся в реакционных центрах и называются молекулами-ловушками. Остальная же часть этого пигмента собрана в светособирающие комплексы, задачей которых является не поглощение, а передача энергии.

Для чего нужны светособирающие комплексы? Если бы каждая молекула хлорофилла улавливала свет, то такая работа была бы крайне неэффективной. Процесс возбуждения и потери электрона проходил бы очень редко, а структура передачи электронов была бы слишком сложной из-за очень большого количества молекул.

На самом деле существует очень мало молекул, поглощающих энергию и отдающих электроны. На каждую из них приходится до 300 молекул, собранных в светособирающие комплексы по антенному типу. Они расположены на нескольких уровнях.

Конечно, происходит передача не квантов света, а только энергии, полученной при поглощении света. Таким образом, хлорофилл может не только поглощать световую энергию, но и передавать ее.

На самом нижнем уровне светособирающего комплекса находится 1 молекула-ловушка. Энергия поступает к ней со всего антенного комплекса. Передача энергии происходит с определенными потерями ее количества.

Но молекула-ловушка получает энергию в десятки или даже в сотни раз чаще, чем молекулы, расположенные на самом высоком уровне. Молекулы-ловушки входят в состав фотосистем, которые участвуют в транспорте электронов во время световой стадии фотосинтеза.

Основные компоненты цепи переноса электронов

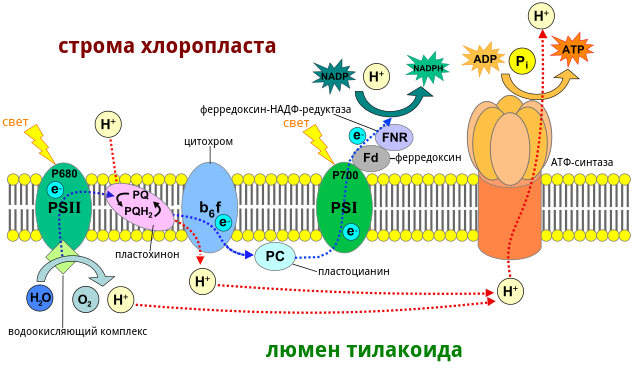

В течение световой стадии происходит перенос электронов от тилакоидных фотосистем с помощью промежуточных веществ-переносчиков до образования конечных продуктов фазы. Электрон-транспортная цепь имеет сложную структуру и множество компонентов.

Основными компонентами цепи переноса электронов являются:

Фотосистема 1 способна поглощать свет с длиной волны 700 нм, фотосистема 2 – 680 нм. Фотосистемы работают параллельно. При поглощении света фотосистемы отдают электроны на вещества-переносчики или акцепторы. В электрон-транспортной цепи задействовано множество акцепторов, которые захватывают электроны и отдают их другому компоненту цепи.

Когда фотосистема 2 теряет электрон под воздействием света, он сначала попадает на акцептор феофитин. Далее в его транспорте принимает участие целый ряд акцепторов, последним из которых является пластоцианин. Далее электрон попадает в фотосистему 1, восполняя электрон, отданный этой фотосистемой под воздействием кванта света.

Фотосистема 1 отдает электрон на акцептор ферредоксин. Отсюда он поступает в последний компонент цепи НАДФ-редуктазу. Здесь образуется в световую фазу фотосинтеза вещество НАДФН. Недостачу электронов фотосистема 1 восполняет за счет электронов, приходящих от фотосистемы 2.

Особое значение в электрон-транспортной цепи имеет комплекс цитохромов b6-f. Электроны, проходя через этот комплекс, многократно взаимодействуют с акцептором пластохиноном. При этом комплекс цитохромов увеличивает количество, не только электронов, но также и протонов, что повышает эффективность световой стадии.

Продукты световой стадии

При прохождении этапа световой фазы фотосинтеза образуются следующие продукты, необходимые для синтеза органики в дальнейших темновых реакциях: АТФ и НАДФН. АТФ – источник биохимической энергии. Эта молекула синтезируется из АДФ при поглощении энергии движущегося протона.

Формулу синтеза АТФ во время световой фазы фотосинтеза можно представить в следующем формуле:

АДФ + ортофосфорная кислота + энергия → АТФ + Н2О

Синтезированный АТФ может участвовать во всех химических реакциях, для прохождения которых необходима энергия. При взаимодействии с водой происходит обратная реакция с выделением энергии.

АТФ вновь расщепляется на АДФ и ортофосфорную кислоту:

АТФ + H2O → АДФ + ортофосфорная кислота + энергия

Для образования органических веществ при фотосинтезе такая энергетическая составляющая крайне необходима, так как синтез органики требует поглощения большого количества энергии. НАДФН – восстановленный фермент, который является источником водорода. Он используется в химических процессах темновой фазы, где отдает водород и превращается в фермент НАДФ.

Фотосинтез

Типы питания

Фотосинтез

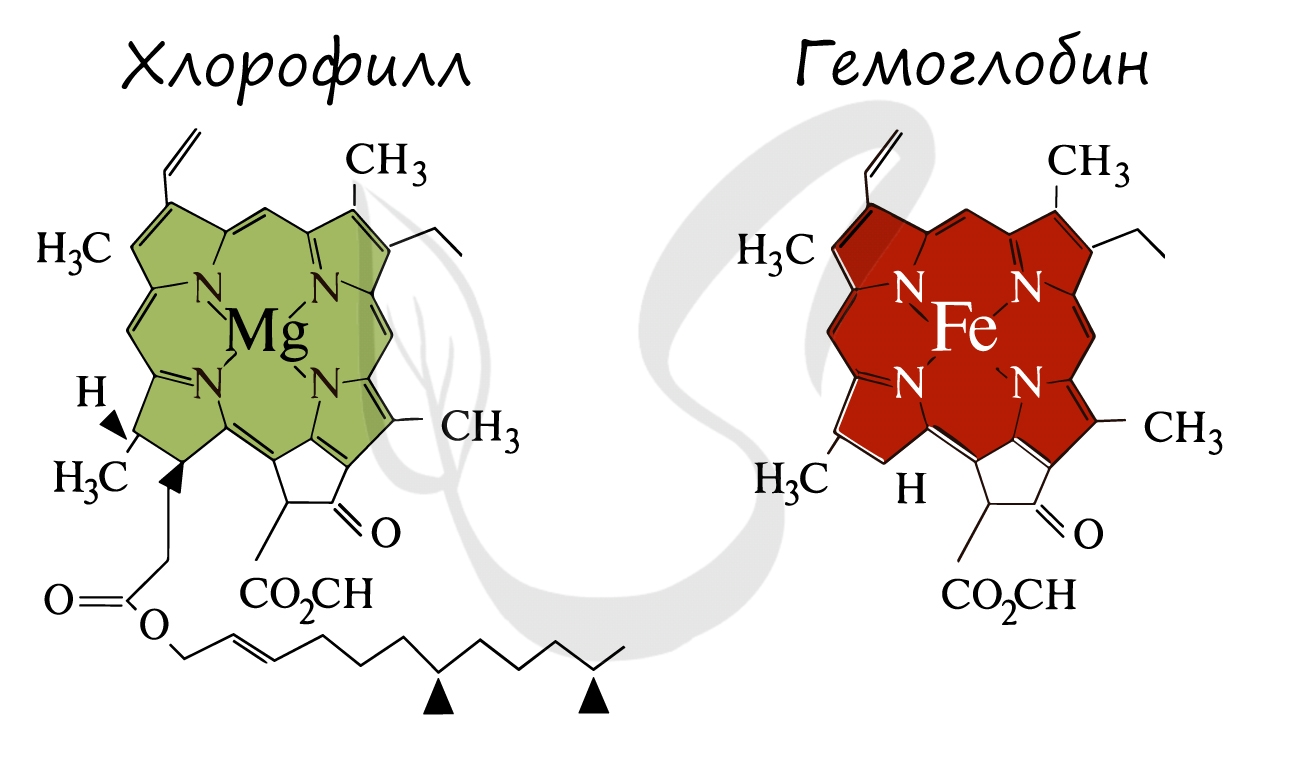

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического»

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

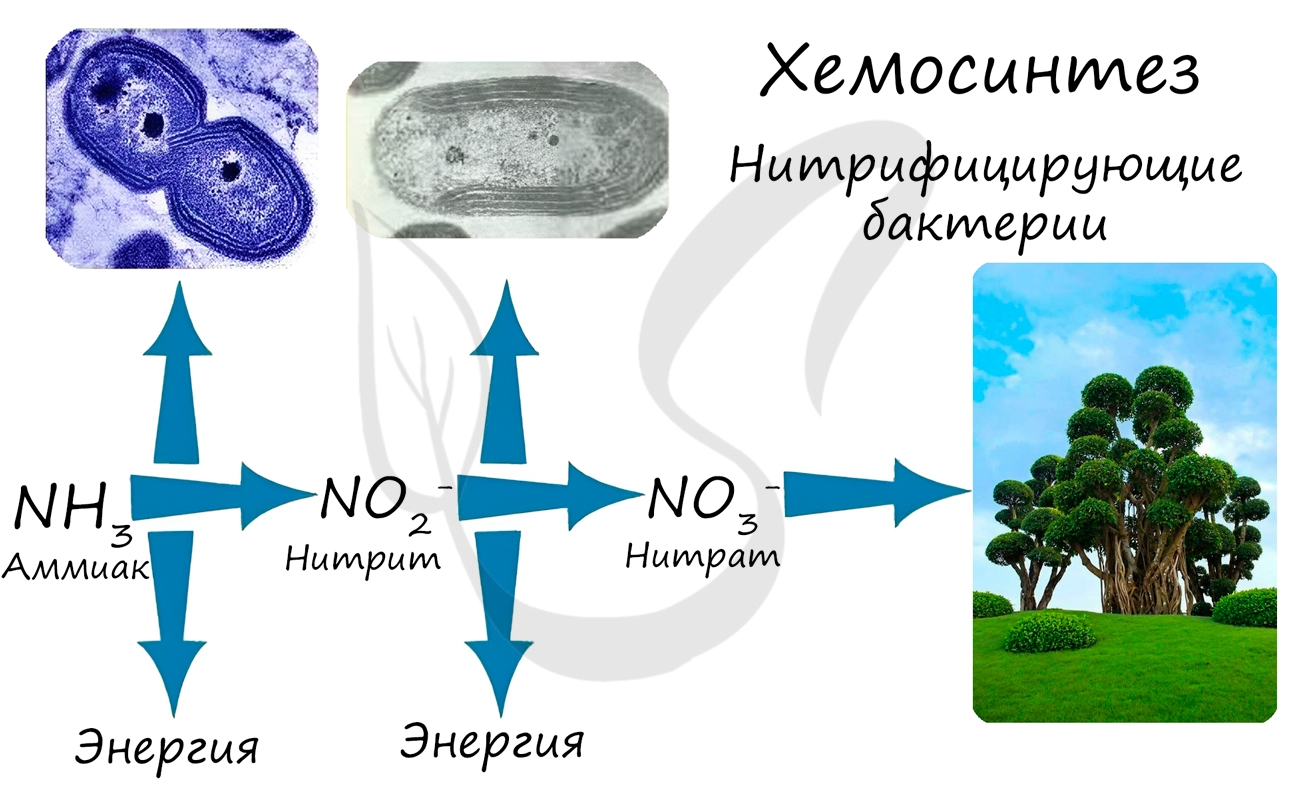

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Биология. 11 класс

§ 22. Фотосинтетические пигменты. Световая фаза фотосинтеза

В отличие от гетеротрофов, которым необходимы готовые органические соединения, автотрофы способны синтезировать их из неорганических веществ. Процессы биосинтеза относятся к пластическому обмену и, следовательно, сопровождаются поглощением энергии. Из курса биологии 10-го класса вам известно, что некоторые бактерии (железобактерии, бесцветные серобактерии, нитрифицирующие, водородные) для образования органических соединений используют энергию, которая выделяется при окислении неорганических веществ. Такие организмы называются хемоавтотрофами. Однако большинство автотрофных организмов использует для этого энергию света. Они составляют группу фотоавтотрофов.

Понятие фотосинтеза. К фотоавтотрофам относятся зеленые растения, водоросли, цианобактерии *зеленые и пурпурные серобактерии* и др. В процессе фотосинтеза с помощью специальных пигментов они поглощают световую энергию и преобразуют ее в энергию химических связей органических веществ. Исходным материалом для синтеза органических соединений являются такие неорганические вещества, как углекислый газ и вода. Таким образом, фотосинтез — это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды, протекающий с поглощением энергии света при участии фотосинтетических пигментов.

*В XVII в. нидерландский исследователь Я. ван Гельмонт посадил в горшок с землей ветвь ивы, предварительно взвесив как почву, так и побег растения. В течение 5 лет он выращивал иву, не добавляя в горшок ничего, кроме воды. Затем ученый снова взвесил почву и растение. Оказалось, что масса ивы за эти годы увеличилась почти на 75 кг, в то время как масса почвы уменьшилась всего на 57 г. На основании этого ван Гельмонт пришел к выводу о том, что вещества растений образуются только из воды, а не из почвы и воздуха. Это ошибочное мнение было распространено до конца XVIII в.

В 1771 г. британский естествоиспытатель Дж. Пристли поместил живую веточку мяты в закрытый сосуд, воздух в котором был «испорчен горением свечи». Через несколько дней он обнаружил, что свеча в этом сосуде снова могла гореть, и сделал заключение о том, что растения способны «исправлять воздух». Следовательно, открытие фотосинтеза принадлежит Дж. Пристли. В то время он полагал, что воздух — это единое вещество, которое переходит из одной формы в другую. Дальнейшие опыты привели Дж. Пристли к открытию кислорода, и в 1778 г. он доказал, что при фотосинтезе растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Когда Дж. Пристли награждали медалью за его достижения, ученый сказал: «Благодаря этим открытиям мы уверены, что растения произрастают не напрасно, а очищают и облагораживают нашу атмосферу».

Однако Дж. Пристли не обратил внимания на то, что фотосинтез протекает только при наличии света. Это установил голландский физиолог Я. Ингенхауз. Он погружал ветвь растения в воду и наблюдал выделение пузырьков кислорода на свету. В темноте образование кислорода прекращалось. В 1796 г. Ингенхауз вывел следующее уравнение фотосинтеза:

углекислый газ + вода = растительные ткани + кислород.*

Лекция № 12. Фотосинтез. Хемосинтез

Фотосинтез

Фотосинтез — синтез органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света:

У высших растений органом фотосинтеза является лист, органоидами фотосинтеза — хлоропласты (строение хлоропластов — лекция №7). В мембраны тилакоидов хлоропластов встроены фотосинтетические пигменты: хлорофиллы и каротиноиды. Существует несколько разных типов хлорофилла (a, b, c, d), главным является хлорофилл a. В молекуле хлорофилла можно выделить порфириновую «головку» с атомом магния в центре и фитольный «хвост». Порфириновая «головка» представляет собой плоскую структуру, является гидрофильной и поэтому лежит на той поверхности мембраны, которая обращена к водной среде стромы. Фитольный «хвост» — гидрофобный и за счет этого удерживает молекулу хлорофилла в мембране.

Хлорофиллы поглощают красный и сине-фиолетовый свет, отражают зеленый и поэтому придают растениям характерную зеленую окраску. Молекулы хлорофилла в мембранах тилакоидов организованы в фотосистемы. У растений и синезеленых водорослей имеются фотосистема-1 и фотосистема-2, у фотосинтезирующих бактерий — фотосистема-1. Только фотосистема-2 может разлагать воду с выделением кислорода и отбирать электроны у водорода воды.

Фотосинтез — сложный многоступенчатый процесс; реакции фотосинтеза подразделяют на две группы: реакции световой фазы и реакции темновой фазы.

Световая фаза

Эта фаза происходит только в присутствии света в мембранах тилакоидов при участии хлорофилла, белков-переносчиков электронов и фермента — АТФ-синтетазы. Под действием кванта света электроны хлорофилла возбуждаются, покидают молекулу и попадают на внешнюю сторону мембраны тилакоида, которая в итоге заряжается отрицательно. Окисленные молекулы хлорофилла восстанавливаются, отбирая электроны у воды, находящейся во внутритилакоидном пространстве. Это приводит к распаду или фотолизу воды:

Ионы гидроксила отдают свои электроны, превращаясь в реакционноспособные радикалы •ОН:

Радикалы •ОН объединяются, образуя воду и свободный кислород:

Кислород при этом удаляется во внешнюю среду, а протоны накапливаются внутри тилакоида в «протонном резервуаре». В результате мембрана тилакоида с одной стороны за счет Н + заряжается положительно, с другой за счет электронов — отрицательно. Когда разность потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны тилакоида достигает 200 мВ, протоны проталкиваются через каналы АТФ-синтетазы и происходит фосфорилирование АДФ до АТФ; атомарный водород идет на восстановление специфического переносчика НАДФ + (никотинамидадениндинуклеотидфосфат) до НАДФ·Н2:

2Н + + 2е — + НАДФ → НАДФ·Н2.

Таким образом, в световую фазу происходит фотолиз воды, который сопровождается тремя важнейшими процессами: 1) синтезом АТФ; 2) образованием НАДФ·Н2; 3) образованием кислорода. Кислород диффундирует в атмосферу, АТФ и НАДФ·Н2 транспортируются в строму хлоропласта и участвуют в процессах темновой фазы.

1 — строма хлоропласта; 2 — тилакоид граны.

Темновая фаза

Эта фаза протекает в строме хлоропласта. Для ее реакций не нужна энергия света, поэтому они происходят не только на свету, но и в темноте. Реакции темновой фазы представляют собой цепочку последовательных преобразований углекислого газа (поступает из воздуха), приводящую к образованию глюкозы и других органических веществ.

Первая реакция в этой цепочке — фиксация углекислого газа; акцептором углекислого газа является пятиуглеродный сахар рибулозобифосфат (РиБФ); катализирует реакцию фермент рибулозобифосфат-карбоксилаза (РиБФ-карбоксилаза). В результате карбоксилирования рибулозобисфосфата образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое сразу же распадается на две молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК). Затем происходит цикл реакций, в которых через ряд промежуточных продуктов фосфоглицериновая кислота преобразуется в глюкозу. В этих реакциях используются энергии АТФ и НАДФ·Н2, образованных в световую фазу; цикл этих реакций получил название «цикл Кальвина»:

Кроме глюкозы, в процессе фотосинтеза образуются другие мономеры сложных органических соединений — аминокислоты, глицерин и жирные кислоты, нуклеотиды. В настоящее время различают два типа фотосинтеза: С3— и С4-фотосинтез.

С3-фотосинтез

Это тип фотосинтеза, при котором первым продуктом являются трехуглеродные (С3) соединения. С3-фотосинтез был открыт раньше С4-фотосинтеза (М. Кальвин). Именно С3-фотосинтез описан выше, в рубрике «Темновая фаза». Характерные особенности С3-фотосинтеза: 1) акцептором углекислого газа является РиБФ, 2) реакцию карбоксилирования РиБФ катализирует РиБФ-карбоксилаза, 3) в результате карбоксилирования РиБФ образуется шестиуглеродное соединение, которое распадается на две ФГК. ФГК восстанавливается до триозофосфатов (ТФ). Часть ТФ идет на регенерацию РиБФ, часть превращается в глюкозу.

Фотодыхание

Фотодыхание:

1 — хлоропласт; 2 — пероксисома; 3 — митохондрия.

Это светозависимое поглощение кислорода и выделение углекислого газа. Еще в начале прошлого века было установлено, что кислород подавляет фотосинтез. Как оказалось, для РиБФ-карбоксилазы субстратом может быть не только углекислый газ, но и кислород:

О2 + РиБФ → фосфогликолат (2С) + ФГК (3С).

Фермент при этом называется РиБФ-оксигеназой. Кислород является конкурентным ингибитором фиксации углекислого газа. Фосфатная группа отщепляется, и фосфогликолат становится гликолатом, который растение должно утилизировать. Он поступает в пероксисомы, где окисляется до глицина. Глицин поступает в митохондрии, где окисляется до серина, при этом происходит потеря уже фиксированного углерода в виде СО2. В итоге две молекулы гликолата (2С + 2С) превращаются в одну ФГК (3С) и СО2. Фотодыхание приводит к понижению урожайности С3-растений на 30–40% (С3-растения — растения, для которых характерен С3-фотосинтез).

С4-фотосинтез

С4-фотосинтез — фотосинтез, при котором первым продуктом являются четырехуглеродные (С4) соединения. В 1965 году было установлено, что у некоторых растений (сахарный тростник, кукуруза, сорго, просо) первыми продуктами фотосинтеза являются четырехуглеродные кислоты. Такие растения назвали С4-растениями. В 1966 году австралийские ученые Хэтч и Слэк показали, что у С4-растений практически отсутствует фотодыхание и они гораздо эффективнее поглощают углекислый газ. Путь превращений углерода в С4-растениях стали называть путем Хэтча-Слэка.

Для С4-растений характерно особое анатомическое строение листа. Все проводящие пучки окружены двойным слоем клеток: наружный — клетки мезофилла, внутренний — клетки обкладки. Углекислый газ фиксируется в цитоплазме клеток мезофилла, акцептор — фосфоенолпируват (ФЕП, 3С), в результате карбоксилирования ФЕП образуется оксалоацетат (4С). Процесс катализируется ФЕП-карбоксилазой. В отличие от РиБФ-карбоксилазы ФЕП-карбоксилаза обладает большим сродством к СО2 и, самое главное, не взаимодействует с О2. В хлоропластах мезофилла много гран, где активно идут реакции световой фазы. В хлоропластах клеток обкладки идут реакции темновой фазы.

Оксалоацетат (4С) превращается в малат, который через плазмодесмы транспортируется в клетки обкладки. Здесь он декарбоксилируется и дегидрируется с образованием пирувата, СО2 и НАДФ·Н2.

Пируват возвращается в клетки мезофилла и регенерирует за счет энергии АТФ в ФЕП. СО2 вновь фиксируется РиБФ-карбоксилазой с образованием ФГК. Регенерация ФЕП требует энергии АТФ, поэтому нужно почти вдвое больше энергии, чем при С3-фотосинтезе.

|  Строение С4-растений: С4-фотосинтез: Значение фотосинтезаКупить проверочные работы

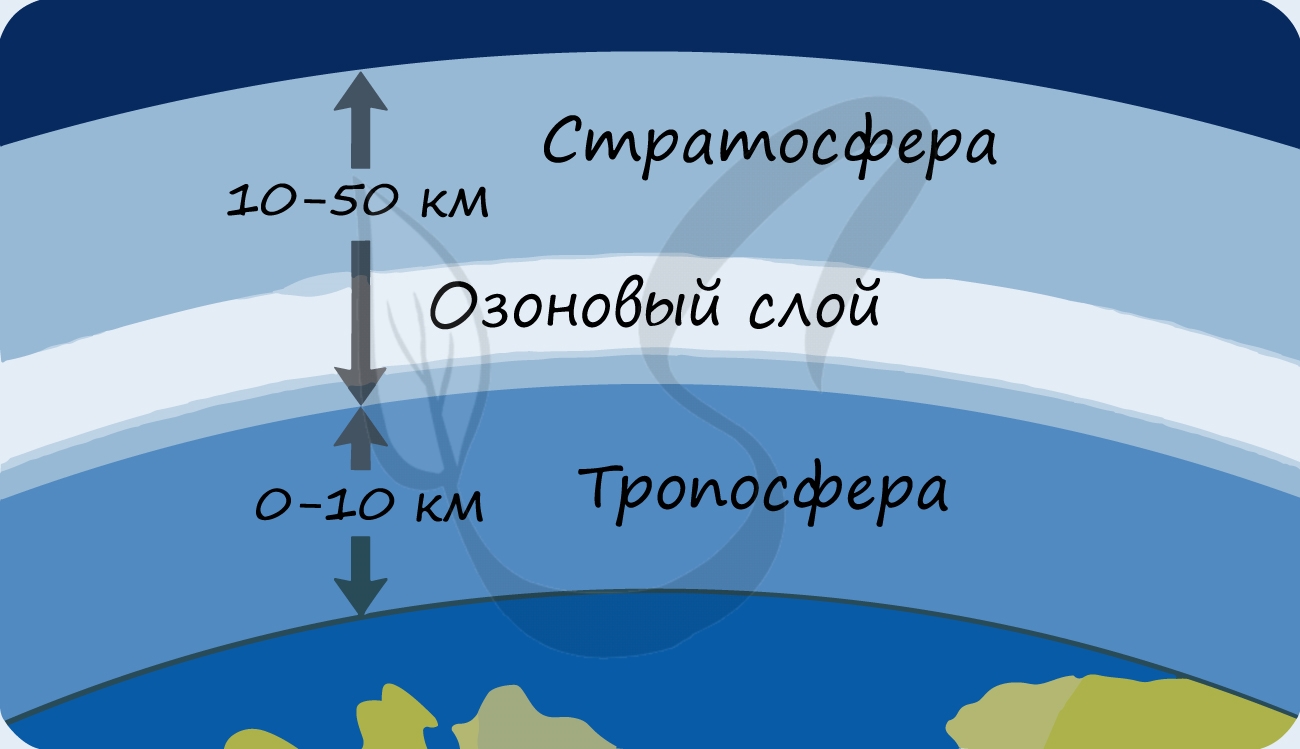

Благодаря фотосинтезу, ежегодно из атмосферы поглощаются миллиарды тонн углекислого газа, выделяются миллиарды тонн кислорода; фотосинтез является основным источником образования органических веществ. Из кислорода образуется озоновый слой, защищающий живые организмы от коротковолновой ультрафиолетовой радиации. При фотосинтезе зеленый лист использует лишь около 1% падающей на него солнечной энергии, продуктивность составляет около 1 г органического вещества на 1 м 2 поверхности в час. ХемосинтезСинтез органических соединений из углекислого газа и воды, осуществляемый не за счет энергии света, а за счет энергии окисления неорганических веществ, называется хемосинтезом. К хемосинтезирующим организмам относятся некоторые виды бактерий. Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотистой, а затем до азотной кислоты (NH3 → HNO2 → HNO3). Железобактерии превращают закисное железо в окисное (Fe 2+ → Fe 3+ ). Серобактерии окисляют сероводород до серы или серной кислоты (H2S + ½O2 → S + H2O, H2S + 2O2 → H2SO4). В результате реакций окисления неорганических веществ выделяется энергия, которая запасается бактериями в форме макроэргических связей АТФ. АТФ используется для синтеза органических веществ, который проходит аналогично реакциям темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтезирующие бактерии способствуют накоплению в почве минеральных веществ, улучшают плодородие почвы, способствуют очистке сточных вод и др. Перейти к лекции №11 «Понятие об обмене веществ. Биосинтез белков» Перейти к лекции №13 «Способы деления эукариотических клеток: митоз, мейоз, амитоз» Смотреть оглавление (лекции №1-25) |