Чего не хватает ребенку если он ест бумагу

Детское меню: чем опасна вредная еда

Содержание

Задача взрослых – не только объяснить ребенку, что есть, а от чего лучше держаться подальше. Важно сформировать у него правильные привычки питания.

Как приучить детей к здоровой пище, эксперт рассказывает Роскачеству и aif.ru

Это надо исключить из детского меню

Чипсы. Ежедневные чипсы легко добавляют ребенку 3–4 килограмма веса за год. Но проблема тут не только в жировой массе. Состав добавок, которые используют в приготовлении картофельных или кукурузных чипсов, в сочетании с канцерогенами приводит к сбою в обмене веществ. Это, в свою очередь, плохо влияет на развитие внутренних органов.

Газировка. Про газированные напитки написано много, но ни обилие сахара в них, ни список химических соединений на этикетке детей не останавливают. Впрочем, родителей тоже. Но стоит разумному взрослому хоть раз вдумчиво прочесть состав газированного напитка, любви к этому благу цивилизации у него заметно поубавится. Ожирение – самое безобидное, к чему приводит регулярное употребление газировки. Последствия ужасают: от заболеваний органов пищеварения до диабета и даже рака. А меж тем жажду сладкие напитки не утоляют, через полчаса снова хочется пить.

Сосиски и колбасы. Их современные дети любят больше, чем овощи и фрукты. Но дети тут, в общем-то, не виноваты. Это еда быстрого приготовления, мы сами ее покупаем, чтобы не стоять у плиты. Получается экономия времени в обмен на здоровье ребенка. Не бывает сосисок без вредных веществ и обилия жира! Если только это не фермерский или домашний продукт. В обычных сосисках по большей части есть крахмал, эмульсии, вкусоароматические добавки, нитритно-посолочная смесь и много других веществ, отрицательно влияющих на формирование детского организма.

Роскачество напоминает, что, если вы хотите накормить ребенка сосисками, обращайте внимание на продукцию со Знаком качества – например, по стандарту Российской системы качества сосиски «Молочные», претендующие на Знак качества, не должны содержать крахмал, консерванты (бензойную и сорбиновую кислоты) и красители: E102, E110, E124, E131, E132.

Фастфуд. Уж сколько раз твердили миру, что гамбургеры, картошка фри, жареные пирожки, беляши и пончики пользы не приносят никому, кроме их изготовителей и продавцов! Канцерогены, огромное количество жира, несочетаемые продукты, безумное количество калорий на один обед – вот что такое быстрое питание.

Шоколадные батончики с «нугой, карамелью и кокосовой стружкой». К сожалению, состав у них заметно отличается от рекламного в пользу обилия «химии» и жира. В них гигантское количество калорий, идущих в основном в жир на боках и бедрах. Кстати, голод они утоляют ненадолго, наесться ими не получится.

Магазинные соусы и майонезы. Тут проблема в обилии вкусоароматических добавок, в большом количестве жира и, что самое неприятное, в уксусе. При хранении в пластиковой упаковке он провоцирует выделение опасных канцерогенов из тары в соус. При постоянном употреблении канцерогены накапливаются в детском организме, приводя к различным заболеваниям.

Крабовые палочки и креветки. Они не так безобидны, как мы привыкли думать. Первые делаются из дешевых сортов рыбы – к сожалению, не всегда хорошего качества. В них довольно много крахмала. При этом для товарного вида и запаха в крабовые палочки добавляют ароматизаторы и красители. А креветок довольно часто выращивают в специальной воде с антибиотиками.

Пирожные, торты и булочки есть, конечно, можно. Но очень осторожно. Чем продукция дешевле, тем больше в ней ароматизаторов и красителей. Плюс огромное количество жира и сахара в любой выпечке, ведущее к нарушению метаболизма и кислотно-щелочного баланса, а в итоге – к ожирению.

Желейный мармелад, яркие леденцы на палочке, «резиновый» зефир и другие новомодные сладости с сахаром состоят из загустителей, подсластителей, ароматизаторов, наполнителей, стабилизаторов и эмульгаторов. Надеюсь, аппетит уже пропал и с этой секунды вы будете обходить прилавки с такими товарами за полверсты.

Ни в коем случае нельзя предлагать детям сладости в качестве поощрения за съеденный обед. Иначе сладость становится более привлекательной, а обед ненавистным.

Как приучить ребенка есть полезную пищу?

В первую очередь – своим примером. Если в доме не едят вредную еду, то ребенку, конечно, попробовать ее изредка хочется – от рекламы и предложений приятелей никуда не деться. Но ежедневно он будет хотеть то, к чему привык с раннего возраста. Ученые говорят, что даже во время беременности и грудного вскармливания мамины пристрастия к определенной пище передаются ребенку. Важно заранее готовить правильные перекусы, чтобы дети между основными приемами пищи хватали со стола не печенье или конфету, а фрукты или гранулированные отруби. И вкусно, и полезно одновременно.

Если в холодильнике будет стоять газировка или сладкий магазинный сок, можно дать стопроцентную гарантию, что ребенок выпьет в первую очередь именно их, а не жизненно необходимую чистую воду. Поэтому фильтр с водой должен быть на самом видном месте, чтобы постоянно попадался на глаза.

Наблюдайте за тем, что ест ребенок, и хвалите правильный выбор. Делайте акцент на тех продуктах, потребление которых ведет к здоровью, красоте и отличным спортивным достижениям – в зависимости от того, чем увлечен ребенок.

Большинству вредных продуктов можно найти полезные заменители.

Картофельные и кукурузные чипсы заменяются сушеными фруктовыми дольками.

Вместо конфеты можно съесть сухофрукты и сушеные ягоды. Тут важно не перепутать с цукатами, в которых сахара не меньше, чем в леденцах.

Организация регулярного питания уменьшает количество перекусов, а значит, позволяет лучше контролировать, что едят дети. Если завтраки, обеды и ужины проходят за общим столом со взрослыми, возможности перехватить пару ложек варенья вместо супа значительно уменьшаются.

Позволяйте детям участвовать в составлении меню, так они становятся более заинтересованными в результате. Всегда приятно получить к обеду именно то, что заказано, то, что любишь.Не стоит заставлять ребенка есть нелюбимые продукты, какими бы полезными они ни были. Всегда можно найти не менее полезную замену.

И обращайте внимание на то, чтобы полезные продукты были высококачественными. Например, творог.

Во время еды важно поддерживать приятную атмосферу. Выяснение отношений и «разбор полетов» лучше отложить на другое время. Телевизоры и планшеты тоже лучше выключить. Когда человек занят просмотром мультфильма или телепередачи, его мозг не думает о еде, что пагубно влияет на пищеварение и ведет к ожирению.

Кстати, правильному процессу приема пищи можно поучиться у малышей. Они едят только тогда, когда голодны, тщательно пережевывают пищу, отдавая этому все свое внимание. И прекращают есть, как только насытились. При этом детей до трех лет невозможно заставить питаться продуктами, которые им не нравятся. А выбирают они, как правило, именно те, которые в данный момент необходимы организму.

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.

Узнавайте о новых материалах Роскачества первыми, подписывайтесь на нашу рассылку!

«Неуклюжий ребенок» или синдром диспраксии у детей

Все дети в ходе своего роста и развития проходят через стадию неуклюжести. Если жалобы на трудности координации и нарушения мелкой моторики сохраняются после 7 лет, необходимо выяснить, нет ли у этого ребенка диспраксии.

От 6 до 20% детей страдают диспраксией. По результатам последних исследований нарушение развития двигательных функций выявляется примерно у 50% детей, имеющих последствия гипоксически-ишемического повреждения головного мозга во время перинатального периода.

Причины возникновения диспраксии

Причины возникновения диспраксии окончательно неизвестны, но последние нейрофизиологические исследования указывают на то, что болезнь может вызываться недостаточным развитием или незрелостью нейронов головного мозга, а не их повреждением. Особую роль в развитии данного заболевания играет гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга в перинатальном периоде.

Нарушение праксиса (способности к выполнению целенаправленных движений) может быть диагностировано только после седьмого года жизни, когда её можно отличить от расстройств координации и двигательных нарушений.

Диагноз «диспраксия» может быть поставлен только врачом-педиатром или детским неврологом, психоневрологом.

Проявления синдрома «неуклюжего ребенка»:

Дети с таким диагнозом испытывают определенные трудности в социальных отношениях, часто сверстники отказываются контактировать с ними. «Неумелому» ребенку не легко соответствовать здоровым детям в повседневной жизни. Такие дети характеризуются повышенной утомляемостью, ведь энергетические затраты на выполнение обычных ежедневных задач у них значительно выше, чем у здоровых сверстников.

Лечение диспраксии

Лечение диспраксии должно быть комплексным. В зависимости от вида и степени тяжести заболевания, в лечении должны принимать участие неврологи, психологи и логопеды.

Игры для развития координационных возможностей у детей с диспраксией:

(развивает мелкую моторику рук, осязание, тактильную чувствительность).

В непрозрачный мешок из ткани складывают до 10 небольших предметов, предварительно показав их ребенку: ручку, пробку от бутылки, блокнотик, пульт и др. Ребенок на ощупь определяет предметы, находящиеся в мешке.

(развивает моторику мелких мышц кисти, устную связную речь, память и воображение).

Во время проговаривания текста: «На двери висит замок.

«Чья лошадка быстрее».

(развивает координацию и быстроту движений крупных и мелких мышечных групп, формирует правильную осанку, тренирует внимание, улучшает зрение и слух, координирует движения туловища и конечностей).

Необходимы палочки длиной 20 см, шнурки или куски веревки, игрушечные лошадки или любые другие игрушки.

Дети сидят на стульях и держат в руках палочки, к которым за шнурки привязаны игрушечные лошадки (или другие игрушки) на расстоянии 15-20 шагов. По сигналу, дети начинают наматывать шнурок на палочку, приближая к себе игрушку.

(развивает внимание, память, приобретаются навыки игры в мяч).

Игроки становятся по кругу. Водящий в центре подкидывает мяч вверх и называет имя игрока. Названный игрок должен поймать мяч. Если мяч не пойман, игрок меняется местом с водящим. Побеждает тот, кто меньше всех был водящим.

Почему ребенок ест бумагу?

Вопрос «Почему ребенок ест бумагу?», как и любой другой вопрос, касающийся необычного поведения и нестандартных пищевых пристрастий в частности, требует ряда существенных уточнений. В первую очередь, нам необходимо разобраться, о ребенке какого возраста идет речь.

Так, вполне очевидно, что дети грудного возраста склонны тянуть в рот различные несъедобные предметы, особенно обостряется такое поведение в период роста зубов. Десны болят, зудят – естественная реакция их почесать и помассировать. Чтобы облегчить дискомфорт (многие из нас помнят неприятные ощущения, когда растут зубы мудрости), можно приобрести для малыша прорезыватели – их сейчас выпускается великое разнообразие. При этом необходимо помнить, что все дети разные, и каким-то из них могут не нравиться ощущения от кусания силикона или резины. Вот тогда-то малыш и может обнаружить – опытным путем – что есть замечательная бумага или картон, которые жевать куда интереснее. Другими словами, для опыта нужны впечатления, новые ощущения, в том числе, сенсорные: в бумаге привлекает новый необычный вкус, специфические ощущения в челюстных суставах и мышцах во время жевания, интересны свойства бумаги намокать, рваться и так далее.

Чтобы ребенок перестал «пробовать бумагу на вкус», необходимо сделать следующие простые вещи: убрать её из поля зрения малыша, попробовать подобрать достойный заменитель – новый грызунок из другого материала, соску с сеточкой, наполненной чем-то вкусным. А затем – ждать, пока привлекательные свойства бумаги будут забыты.

А вот если мы говорим о ребенке более взрослом, тут следует отнестись к проблеме с большим вниманием. В первую очередь, необходимо исключить медицинские причины: возможно, ребенку не хватает определенных микроэлементов.

Кроме того, необходимо разобраться, есть ли у ребенка сопутствующие особенности развития (задержка психического или речевого развития, особенности поведения)? Есть ли ярко выраженная пищевая избирательность? Появляется ли (или усиливается ли) данное поведение в определенных ситуациях (при общении с определенными родственниками, в саду, на прогулке и т.д.)?

Если на эти вопросы вы отвечаете «Да», рекомендуем вам обратиться с вопросом «Почему ребенок ест бумагу?» к специалистам ГБУ ГППЦ ДОгМ. Наши педагоги-психологи помогут вам найти причину такого поведения и дадут рекомендации по его преодолению.

Эндокринные заболевания. Самодиагностика

Уходит, к сожалению, постепенно в прошлое практика ежегодных медицинских осмотров, массовая профилактика заболеваний в детских садах и школах. Помните, раньше на завтрак давали рыбий жир, препараты йода – Антистурмин и т.д. Журнал Здоровье учил людей всей страны проводить самодиагностику опухоли молочных желез, оказывать первую помощь себе и окружающим… Времена меняются, не всегда в лучшую сторону, но это отдельная тема. Девиз «нашего межвременья» – помоги себе САМ.

Сегодня я расскажу, как при осмотре собственного тела заподозрить то или иное эндокринное заболевание. Именно заподозрить, и обратиться к врачу, а не начать самостоятельно лечить!

Про это загадочное фото информация ниже 😉

Итак, начнем с КОЖИ.

Она занимает огромную поверхность площади тела, выполняет множество функций и первая реагирует на изменения в организме.

Сухость, шелушение (чешуйками) кожи лица, туловища, рук и и ног

Вот какой незначительный казалось бы симптом, а сколько информации.

Acantosis nigricans – тут могу только по латыни написать, симптом крайне важный, это появление очагов пигментации тёмного цвета (похожей на загар) в местах трения одежды: шея, подмышки, паховая область, под грудью, на локтях, признак начинающегося диабета, или преддиабета. Еще этот симптом называют признаком инсулиорезистентности (в организме нарушается обмен гормона инсулина, отвечающего за усвоение сахара из пищи). Симптом грозный, бывает и у детей, часто является признаком наследственной инсулинорезистентности.

К эндокринологу надо идти как можно раньше!

Пигментация очень широкое понятие, пятна бывают разного цвета и размера.

Бронзовый оттенок кожи всей поверхности тела, особенно нарастающий зимой, признак другого грозного заболевания – надпочечниковой недостаточности. Надо срочно сдавать кортизол и АКТГ крови.

Пигментация с неровными краями, светло-коричневого оттенка, появившаяся после родов – хлоазма, это такое проявление нарушения питания кожи. Возможно при беременности была железодефицитная анемия, надо снова проверить, нет ли недостатка железа. Если есть нарушения в окислительно-антиоксидантной системе организма(примитивно «много вредных радикалов» скопилось в организме и они повреждают кожу), надо решить вопрос с приемом альфалипоевой кислоты и проверить функцию печени.

Пигментация у женщин 55+, 60+ мелкоточечная, ярко-коричневого оттенка, которую все воспринимают как загар – признак старения кожи и дефицита половых гормонов, так же не помешает проверить наличие анемии.

Яркая коричневая пигментация нижнего века также может быть признаком анемии, реже дисфункции надпочечников.

Пигментация выраженная только на передней поверхности кожи голеней (без зуда) часто признак «скрытого повышения» сахара крови – надо искать сахарный диабет.

Появление ярко-красных пятен по телу, часто мелких 2-3 мм – «рубиновые пятна», признак нарушения функции печени (жировой гепатоз и другие заболевания).

Паппулы, не угри, на веках, лице – называются ксантомы, это мелкие жировички, понятно, что это нарушение обмена жиров и надо проверять липидограмму. Они бывает даже у 7-8 летних детей – никто наследственную дислипидемию не отменял и у ребёнка может быть холестерин 8.0 ммоль/л.

ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ (ГИПЕРГИДРОЗ), это очень частый симптом.

Если потливость локальная – только руки или только ноги, или только подмышки, это вряд ли эндокринная патология – часто это дисфункция симпатической нервной системы. А вот потливость всего тела – может быть симптомом диффузно-токсического зоба, а усиленная потливость волосистой части головы – симптом гиповитаминоза витамина Д (по типу рахита).

ВОЛОСЫ

Истончение и выпадение волос – чаще всего первый признак анемии! Это может быть также симптомом гипотиреоза, нарушения обмена кальция и нарушения других важных для состояния волос микроэлементов: цинка, селена, марганца и меди. Выпадение волос может признаком дефицита прогестерона (при нарушении цикла у женщин). И даже снижение прогестерона у мужчин может выражаться выпадением волос.

Ранняя седина – часто первый признак…. АНЕМИИ, иногда дефицита меди.

Истончение и выпадение волос в возрасте 50+, 60+ – это чаще дефицит половых гормонов, а не их избыток (раньше у женщин этот симптом связывали с избытков андрогенов).

А вот выпадение волос у молодых женщин по мужскому типу, это наследственная андрогенная алопеция, часто является первым симптомом дебюта СПКЯ (синдрома поликистозных яичников).

У мужчин с андрогенной алопецией все проще – это чаще дефицит тестостерона, а не его избыток как считалось ранее.

Выпадение волос у детей! – это должно быть парадоксом (у растущего ребёнка не должно быть алопеции). Это или признак рахита (после 1 года жизни рахит называют остеомаляцией), или анемии, или, чаще всего, это инсулинорезистентность! Крайне редко, но бывает, что это связано с аутоиммунным заболеванием.

Очаговое выпадение волос – признак сильнейшего стресса, как у детей, так и у взрослых!

У девочек подростков выпадение волос может быть связано с дисфункцией яичников и дефицитом прогестерона.

Выпадение наружной трети бровей – чаще признак йоддефицита(классический) и гипотиреоза.

Иногда пациенты жалуются на изменение структуры волос, «были кудрявые и стали резко выпрямляться» – это не чудеса, это нарушение обмена половых гормонов, особенно если женщина длительное время принимала КОК (контрацептивы). В этом случае ее гипофиз и яичники уснули, развился дефицит эстрогенов и прогестерона.

А теперь самое интересно – берем в руки обычный сантиметр и начинаем измерять, что?

Сантиметр пока можно отложить;)

СМОТРИМСЯ В ЗЕРКАЛО

Усиление носогубных складок и появление морщин опережающее темпы возрастных изменений – это признак дефицита половых гормонов, хорошо было бы провериться у гинеколога-эндокринолога.

Нависшее, отечное верхнее веко – контролируйте артериальное давление и проверьте почки. В более редких случаях это проявление гипотиреоза. Отёчность и одновременно изменение формы глаз (взгляд крайнего удивления) – симптом нарушения функции щитовидной железы (диффузный – токсический зоб).

Обвисание овала лица и появление второго подбородка – проявление дефицита половых гормонов и начала снижения гормона роста.

НОГТИ

Ребристые ногти, тонкие и ломкие – опять все примитивно, проверяем наличие анемии и нарушение обмена кальция. А вот уплощение и побеление ногтевых пластин – проверяем сердечную мышцу.

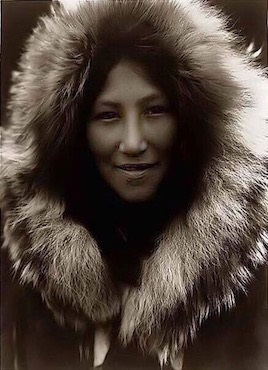

Доза принимаемой Омега-3 будет у всех разная, минимально 2000 мг в сутки и выше! Надо отслеживать по омега-3 индексу крови. Потому я и опубликовала в начале статьи это потрясающее фото эскимосской женщины – шикарная кожа и пропорции лица, значит нет проблем с омега-3 и половыми гормонами.:

Очень хочется сказать про знаменитые «косточки» на ногах у женщин

Панкреатическая недостаточность у детей

.jpg)

Однако, несмотря на значительные успехи в этой области, хронические заболевания органов пищеварения являются наиболее частой патологией, встречающейся как у взрослых, так и у детей. В структуре болезней детского населения преобладают хронические воспалительные заболевания верхних отделов органов пищеварения (эзофагиты, гастриты, дуодениты, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки). Результаты эпидемиологических исследований, проведенных в нашей стране, показали широкую распространенность этих заболеваний во всех регионах России, особенно в районах с высоким уровнем антропогенной загрязненности. В детском возрасте встречаются практически все заболевания, с которыми в дальнейшем сталкиваются терапевты-гастроэнтерологи. Значимость этой патологии обусловлена не только ее широкой распространенностью, но и социально-экономическими аспектами, а именно: длительная потеря трудоспособности взрослых больных, высокий риск малигнизации при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому выяснение причин увеличения частоты этих заболеваний, расшифровка патогенеза, совершенствование методов диагностики и разработка принципов рационального лечения являются одними из приоритетных научных задач гастроэнтерологии.

Одно из ведущих мест среди болезней органов пищеварения занимают поражения поджелудочной железы, отличающиеся многообразием и полиэтиологичностью. Однако, несмотря на большое разнообразие причинных факторов, клиническая картина различных состояний, связанных с нарушением функционирования этого органа, во многом сходна.

Поджелудочная железа, окруженная со всех сторон различными органами, находится в самом центре брюшной полости. При этом часть ее располагается ретроперитонеально, чем и объясняются особенности клинической картины при ее поражении. Поджелудочную железу Голубев А. А. очень точно сравнил со спящим диким зверем: «Как нежная пантера, уложила она голову в изгиб двенадцатиперстной кишки, распластала тонкое тело на аорте, убаюкивающей ее мерными движениями, а чуть изогнутый хвост беспечно отклонила в ворота селезенки — затаившийся красивый хищник, который неожиданно при болезни может нанести непоправимый вред: такова поджелудочная железа — прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла».

Значительную часть больных с поражением поджелудочной железы составляют пожилые и престарелые лица, однако в последнее время поражения поджелудочной железы все чаще встречаются и у детей различного возраста.

Нарушение деятельности поджелудочной железы, не сопровождающееся, как правило, воспалительной реакцией, однако имеющее определенную клиническую симптоматику, получило название панкреатической недостаточности.

Различают первичную и вторичную панкреатические недостаточности. Первичная панкреатическая недостаточность развивается вследствие воздействия так называемых немодифицируемых факторов, на которые человек (пациент или врач) воздействовать и влиять не может. К ним относятся такие заболевания, как кистозный фиброз поджелудочной железы, врожденное нарушение проходимости панкреатического протока, синдром Shwachman, изолированный дефицит липазы, изолированная недостаточность трипсина, наследственный рецидивирующий панкреатит.

В педиатрической практике чаще встречается вторичная или относительная недостаточность поджелудочной железы (ранее называемая — панкреатопатия, диспанкреатизм), вызываемая, как правило, приемом необычной пищи, ее избыточным количеством, или временными расстройствами функционирования поджелудочной железы. Вторичная панкреатическая недостаточность может сопровождать различные воспалительные заболевания ВОПТ.

Клиническими проявлениями панкреатической недостаточности являются признаки нарушения деятельности поджелудочной железы — боль в животе, изменение аппетита (уменьшение или полное исчезновение), тошнота, урчание в животе, метеоризм и флатуленция, стеаторея. Интенсивность и выраженность этих признаков зависит от степени поражения поджелудочной железы.

Диагностика вторичной панкреатической недостаточности у детей нередко может представлять значительные трудности из-за нечеткости клинических симптомов, незначительных изменений при инструментальных методах исследования. Поэтому для правильной диагностики и своевременного назначения адекватного лечения врач должен использовать весь арсенал средств, находящийся в его распоряжении. При панкреатической недостаточности боли локализуются в эпигастрии, левом подреберье или бывают опоясывающими, иррадиируют в левое подреберье, под левую лопатку, в спину. Боли могут быть приступообразными и постоянными, они усиливаются после переедания, употребления жирной, острой и жареной пищи, алкоголя. Тепло усиливает боли, применение холода несколько уменьшает. Боли с трудом купируются лекарственными препаратами. Боли несколько ослабевают при вынужденных положениях больного — коленно-локтевом, сидя, согнувшись вперед, лежа на боку с притянутыми к груди коленями. Болевой синдром, как правило, сопровождается симптомами кишечной диспепсии и нарушениями стула, при этом больные жалуются на вздутия и урчание в животе, поносы могут сменяться запорами. Стул при поносах обильный, жидкий, пенистый, светло-желтого цвета из-за большого количества жира. Характерны также признаки желудочной диспепсии — тошнота и рвота, которая не приносит облегчения.

Провести диагностику нарушения деятельности поджелудочной железы и панкреатической недостаточности в частности невозможно только на основании клинических методов обследования. В арсенале гастроэнтеролога имеется целый ряд инструментальных методов, позволяющих оценить состояние поджелудочной железы.

Наиболее информативным методом изучения внешнесекреторной функции поджелудочной железы является определение показателей панкреатической секреции в базальных условиях и после введения различных раздражителей в дуоденальном содержимом, которое получают при помощи двухканального зонда. Стимуляторами панкреатической секреции являются 0,5% раствор соляной кислоты, растительное масло, глюкоза, Прозерин и интестинальные гормоны — секретин и панкреозимин.

В норме после введения стимуляторов секреция поджелудочной железы и активность ферментов увеличиваются в 2–3 раза, а при недостаточности функции поджелудочной железы остаются стабильными.

Ультразвуковое исследование. При УЗИ выявляется диффузное или локальное увеличение размеров железы, изменение эхоплотности паренхимы в виде гиперэхогенности, возможно чередование участков гипер- и гипоэхогенности, неровность контуров. Могут выявляться кистозные образования.

Томография (компьютерная, магнитно-резонансная). Высокоэффективный инструментальный метод, позволяющий выявить изменение размеров и структуры поджелудочной железы, наличие кист, очагов некроза и обызвествления.

Золотым стандартом для инструментальной диагностики заболеваний поджелудочной железы является эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография. Однако эта методика имеет ряд противопоказаний, нередко провоцирует обострение панкреатита и проводится только в условиях специализированных клиник.

Верификацию диагноза и достоверную оценку состояния поджелудочной железы можно проводить только по результатам специфических тестов и анализов, определяющих функциональные особенности деятельности поджелудочной железы и ее нарушения. Существует большое количество различных тестов определения состояния поджелудочной железы, наибольший клинический интерес из них представляют следующие тесты.

Провокационные тесты

Данные тесты до сих пор не потеряли своей актуальности и вполне могут быть использованы в клинической практике при оценке состояния поджелудочной железы. Тесты проводятся с применением лекарственных препаратов, стимулирующих деятельность поджелудочной железы, — секретин, панкреозимин, неостигмина метилсульфат (Прозерин), глюкоза.

Прозериновый тест — определение содержания амилазы в моче после стимуляции деятельности поджелудочной железы Прозерином. Утром натощак у больного собирают первую порцию мочи. После этого подкожно вводят 0,05% раствор Прозерина из расчета 0,1 мл 0,05% раствора на год жизни ребенка, а после 10 лет — 1 мл на введение. Мочу собирают каждые 30 мин в отдельные сосуды в течение 2 ч. В порциях определяют уровень амилазы. У здоровых людей он составляет 12–64 мг/мл/час, при этом амилаза мочи после введения Прозерина повышается, достигая максимума через час, затем снижается до первоначального уровня к исходу второго часа Концентрация фермента может увеличиваться не более чем в два раза от исходной величины.

Тест с глюкозой (двойная нагрузка с глюкозой) заключается в регистрации уровня амилазы при введении глюкозы, стимулирующей вырабатывание панкреатического сока. Перед исследованием из рациона ребенка в течение 3–5 дней исключается пища, богатая жирами. В день исследования ребенок принимает натощак 10% раствор глюкозы из расчета 1 г/кг массы тела, но не более 50 г на прием. Повторный прием такой же дозы раствора глюкозы проводят через час. Уровень амилазы проверяют натощак и через каждые 30 мин после нагрузки глюкозой в течение 2–3 ч.

При наличии воспалительных изменений в поджелудочной железе после первой или второй нагрузки глюкозой отмечается гиперамилаземия, при этом уровень амилазы постепенно снижается к концу исследования. Снижение уровня амилазы после нагрузок глюкозой является свидетельством истощения функциональных возможностей поджелудочной железы.

Исследование внешнесекреторной функции поджелудочной железы непрямыми методами

Копроскопия — визуальное исследование кала. У больных с нарушениями функции поджелудочной железы кал содержит большое количество жира, поэтому он «блестит», вязкий, пачкающий — «прилипает к горшку». Микроскопически определяется повышенное содержание нейтрального жира в кале.

Рентген-пленочный тест — ориентировочный метод определения активности трипсина в кале. При нормальной протеолитической активности кал, нанесенный на рентгеновскую пленку, вызывает на ее поверхности появление пятен — «просветлений». Отсутствие на поверхности пленки просветлений в низких разведениях (1:20 и меньше свидетельствует о панкреатической недостаточности).

Йодлиполовый тест. Принцип метода состоит в том, что при приеме внутрь йодлипол, состоящий из жирового вещества (липола) и йода, под действием панкреатической липазы превращается в свободный йод, выделяющийся с мочой. По концентрации йода в моче судят об активности панкреатической липазы. При недостаточности панкреатической липазы йод в моче не обнаруживается или регистрируется только в разведении 1:2.

Биохимические анализы крови, мочи, каловых масс

При проведении этих тестов определяется активность некоторых ферментов, вырабатываемых поджелудочной железой, — амилазы, липазы, фосфолипазы А2, трипсина, эластазы.

Самым традиционным тестом является определение уровня амилазы в сыворотке крови, который у здоровых составляет 12–32 мг/мл/час. При обострении хронического панкреатита эти показатели увеличиваются в 1,5–3 раза. Однако у части больных это увеличение бывает кратковременным и поэтому не всегда определяется в момент исследования. Норма содержания липазы составляет 0,2–0,4 мл (по Скотц), трипсина 98,2–229,6 нг/мл [1]. Однако уровень амилазы не является специфичным маркером поражения поджелудочной железы, так как может повышаться при заболеваниях других органов и систем.

При остром поражении поджелудочной железы уровень амилазы в сыворотке крови достигает максимума ориентировочно через 12 час.

«Золотым стандартом» оценки состояния поджелудочной железы является секретин-панкреозиминовый тест (SPT). При этом определяется уровень бикарбонатов и ферментов после внутривенного введения секретина и панкреозимина (прямая стимуляция поджелудочной железы). При нормально функционирующем органе уровень определяемых показателей составляет:

Кроме того, для оценки состояния поджелудочной железы, особенно для диагностики тяжелых состояний (муковисцидоз), используется сывороточный панкреолауриловый тест (PLT) — непрямая стимуляция поджелудочной железы. При котором уровень холестеролэстеразы должен быть не менее 4,5 мкг/мл.

При выраженных поражениях поджелудочной железы может использоваться фекальный химотрипсиновый тест (FCT). Однако он имеет ряд недостатков — низкая чувствительность (положителен только при выраженных изменениях состояния поджелудочной железы), техническая сложность проведения диагностики (химотрипсин разрушается при пассаже по кишечнику), возможная перекрестная реактивность с ферментными препаратами (для проведения теста необходим отказ от энзимотерапии не менее чем 72 часа). При положительном тесте уровень химотрипсина в кале снижается ниже 3 Ед/г.

Наиболее перспективным в настоящее время тестом определения состояния поджелудочной железы могут считаться исследования по определению эластазы. В настоящее время в арсенале врачей имеется сывороточный и фекальный эластазные тесты.

Сывороточный эластазный тест (SET) обладает чувствительностью 96% и специфичностью 96%. Особенно чувствителен этот тест для определения острого панкреатита («золотой стандарт») или обострения хронического панкреатита. При проведении исследования нормальный уровень эластазы I в сыворотке крови не превышает 3,5 нг/мл. При нарушении функции органа он становится выше 35 нг/мл.

Этот тест может использоваться для диагностики острого панкреатита (даже через несколько дней после клинической манифестации приступа), после проведенной ретроградной панкреатохолангиографии (РПХГ) (даже при отсутствии клинических признаков панкреатита).

Все большую популярность в последнее время заслуженно получает новый фекальный эластазный тест (FET). Его чувствительность составляет 100%, а специфичность 96%.

Легкость выполнения, сохранение активности эластазы при пассаже по кишечнику, отсутствие перекрестных реакций с ферментными препаратами, возможность использования у детей любого возраста выводят этот тест на ведущее место среди всех диагностикумов, по определению состояния поджелудочной железы. Кроме того, образцы кала сохраняют стабильность при температуре 20 °C в течение 7 дней, а при при 4 °С до 30 дней.

Нормальный уровень эластазы в кале не должен снижаться менее чем 200 мкг/г. Уровень эластазы от 200 до 100 мгк/г оценивается как умеренная недостаточность поджелудочной железы. Если уровень эластазы I в кале снижается менее 100 мкг/г, значит, у больного выраженная панкреатическая недостаточность.

Этот тест может использоваться для скрининга и мониторинга недостаточности поджелудочной железы у детей.

Таким образом, для успешной своевременной диагностики заболеваний поджелудочной железы необходимо использовать целый комплекс исследований, включающий наряду с тщательными клиническими наблюдениями за больным ребенком ряд функциональных и инструментальных методов, позволяющих наиболее полно изучить степень поражения поджелудочной железы с целью назначения адекватной комплексной терапии.

При недостаточности поджелудочной железы применяются различные лекарственные средства, содержащие ферменты. Традиционно для этого используется панкреатин — препарат, приготовленный из поджелудочной железы животных [3]. Однако в условиях интенсивного кислотообразования в желудке наступала его частичная инактивация, и препарат не оказывал ожидаемого лечебного эффекта. В дальнейшем, с развитием фармацевтической промышленности, знаний о механизме процессов пищеварения, появились новые формы препаратов, содержащих панкреатин в виде таблеток, драже, гранул с защитной оболочкой и микросфер, помещенных в капсулу. В настоящее время ферментные препараты, используемые в клинической практике, должны отвечать определенным требованиям: 1) нетоксичность, 2) хорошая переносимость, 3) отсутствие существенных побочных реакций, 4) оптимум действия в интервале рН 5–7, 5) устойчивость к действию соляной кислоты, пепсинов и других протеаз, 6) содержание достаточного количества активных пищеварительных ферементов, 7) иметь длительный срок хранения [2].

В зависимости от своего состава ферментные препараты можно разделить на несколько групп [4]:

Все эти лекарственные вещества содержат ферменты поджелудочной железы, но они не являются взаимозаменяемыми. Различные группы этих препаратов имеют четкие и строгие показания к применению. При нарушении этих показаний и правил приема можно не только не достигнуть желаемого результата, но и вызвать различные побочные реакции.

Первая группа ферментов направлена, в основном, на компенсацию нарушений деятельности слизистой оболочки желудка. Содержащийся в их составе пепсин, катепсин, пептидазы расщепляют практически все природные белки. Эти препараты используются преимущественно при гипоацидном гастрите. Эти препараты не следует назначать при заболеваниях, связанных с повышенным кислотообразованием: язвенной болезни, гастритах, ассоциированных с H. pylori, так как высвобождающийся под их влиянием гистамин может вступать в антагонизм препаратами, входящими в стандартные схемы лечения этих болезней.

Большинство препаратов, включенных в группу панкреатических энзимов и регулирующих преимущественно функцию поджелудочной железы, используются как в терапевтических целях при значительных нарушениях процесса пищеварения и образования панкреатического сока, так и для профилактического лечения.

Даже в рамках одной группы препараты отличаются по количественному составу их компонентов. Также прогресс ферментных препаратов идет по линии уменьшения размера лекарственной формы препаратов.

Миф о предпочтении выбора препарата для заместительной терапии в последние годы практически развеян — все и всюду говорят о необходимости назначения именно препаратов 4-го поколения (энтеросолюбильные минимикросферы или микротаблетки). К сожалению, в качестве заместительной терапии врачами зачастую назначаются таблетки панкреатина различных производителей, зачастую даже комбинированные с компонентами желчи или ферментами желудка. Как уже отмечалось выше, таблетки панкреатина из-за большого размера не проникают в двенадцатиперстную кишку одновременно с химусом и принимают меньшее участие в гидролизе. Дополнительные компоненты, входящие в состав этих препаратов, нередко снижают или вовсе сводят на нет терапевтическую эффективность ферментного препарата в данном случае. Другой причиной, объясняющей их практическую непригодность при заместительной терапии, является низкая концентрация активных веществ и, в первую очередь, липазы в одной таблетке, что определяет необходимость применения большего числа таблеток на прием пищи, и это без учета того, что препарат частично инактивируется в желудке при «разваливании» крупной таблетки, так что потенциальная доза должна быть еще выше [3]. Вторичная панкреатическая недостаточность легко может возникнуть при изменении микроэлементного и солевого состава продуктов питания или воды. И в этом случае легкие, «профилактические» энзимные препараты окажут свое действие. Однако ферменты, содержащие активное начало в небольших количествах, выпускаются в виде таблеток, применение которых ограничено у детей различного возраста. Таблетки покрыты специальной кислотоустойчивой оболочкой, при разрушении которой (во время дробления) препарат быстро инактивируется в желудке. Поэтому делить таблетки для назначения детям разного возраста совершенно бесполезно.

Выход из создавшейся ситуации существует в виде группы высокоактивных ферментных препаратов, таких как Креон, Панцитрат, концентрация липазы в которых достигает 10 000–40 000 ЕД. Все эти препараты представляют собой капсулы, внутри которых содержаться минитаблетки или минимикросферы [6, 7].

Только капсулы препарата Креон можно раскрыть, а их содержимое разделить соответственно массе тела каждого конкретного ребенка. Следует иметь в виду, что минитаблетки некоторых препаратов (Панзинорм 1000, Эрмиталь) покрываются специальной кислотоустойчивой оболочкой, содержащей кополимеры метакриловой кислоты, которые, по некоторым данным, могут стать причиной развития фиброзной колонопатии при длительном приеме препаратов [5, 8].

Креон®, выпускаемый в трех видах, с активностью по липазе, составляющей 10 000 ЕД, 25 000 ЕД и 40 000 ЕД, сначала был синтезирован специально для лечения муковисцидоза. Следует отметить, что в отличие от других препаратов «терапевтического» ряда Креон даже при длительном применении не вызывает снижение функции собственной поджелудочной железы. Находясь в капсулах в виде минимикросфер, Креон можно легко дозировать для детей разного возраста, предварительно высыпав содержимое капсулы на клетчатую бумагу. Согласно рекомендациям Littlewood J. M. et al. на каждые 120 мл молочной смеси рекомендовано назначать 1/4–1/2 капсулы препарата Креон 10 000. Для детей старшего возраста обычно назначают 1–2 капсулы препарата Креон 10 000 во время еды и 1/2 капсулы на перекус. При назначении любого ферментного препарата необходимо учитывать, что суточная доза не должна превышать 10 000 ЕД липазы на 1 кг массы тела. Важным отличием препарата Креон является размер минимикросфер, они значительно меньше в диаметре, при сравнении с традиционными капсулами, содержащими минитаблетки или пиллеты, что облегчает их проглатываение у детей раннего возраста. Если ребенок не может проглотить капсулу препарата целиком, ее содержимое можно высыпать непосредственно в ложку, в начале еды. Минимикросферы, покрытые специальной оболочкой, имеют диаметр не более 1,2 мм, активно перемешиваются с химусом, что обеспечивает быстрое и полное переваривание.

Таким образом, каждая группа ферментных препаратов имеет свои, строго ограниченные показания для использования. Применение и назначение препаратов по показаниям, в пределах этих рамок способствует нормализации процессов пищеварения и улучшению состояния больного. Неправильное использование различных групп ферментов способствует дискредитации этих препаратов, отсутствию положительного эффекта или даже ухудшению состояния пациента.

Однако не всегда бывает достаточным назначить ферментные препараты для коррекции возникшей недостаточности поджелудочной железы. Одним из вероятных факторов поражения поджелудочной железы являются инструментальные исследования и манипуляции, проводимые на желчевыводящих путях и фатеровом сосочке. Как раздражение самого фатерова сосочка и его последующий отек, так и случайное или намеренное контрастирование протоков поджелудочной железы во время выполнения ретроградной панкреатохолангиографии могут явиться причиной застоя и нарушения оттока панкреатического сока. В результате переполнения поджелудочной железы появляются выраженные абдоминальные боли. Избыточное количество ферментов может привести к аутолизу ткани поджелудочной железы и, в итоге, к развитию панкреонекроза. Кроме того, избыточное образование кислоты слизистой оболочкой желудка (что часто наблюдается у детей и может усиливаться при воспалительных состояниях, например сопровождающих хеликобактериоз) приводит к закислению двенадцатиперстной кишки, стимулирует образование секретина и холецистокинина, что в результате приводит к увеличению продуцируемых поджелудочной железой панкреатических энзимов. Переполнение тканей железы ферментами усиливает процессы аутолиза. Из-за высокого риска развития осложнений со стороны поджелудочной железы выполнение РХПГ у детей ограничено и производится лишь в нескольких клиниках.

В связи с этим нами в НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН была проведена работа, при выполнении которой были поставлены задачи по выявлению групп риска развития неблагоприятных реакций при проведении РХПГ, разработке тактики клинического ведения детей в период подготовки к исследованию и схем их ведения в постманипуляционном периоде с целью скорейшей реабилитации.

В исследование были включены 68 человек в возрасте от трех до 15 лет, поступающих в клинику для проведения РХПГ (таблица).

У 56 детей (82,4%), страдающих желчно-каменной болезнью, госпитализация в стационар была обусловлена необходимостью проведения диагностического исследования для определения тактики лечения и объема оперативного вмешательства. 12 детей (17,6%) были госпитализированы в стационар для уточнения диагноза и проведения дифференциальной диагностики между аномалиями развития желчевыводящих путей и желчно-каменной болезнью.

Подготовка детей к проведению исследования, а также ведение их в постманипуляционном периоде осуществлялись по двум схемам. Дети на протяжении всего срока выполнения исследования рандомизированно включались в одну из двух групп, в зависимости от схемы ведения.

Первая группа детей (30 человек) велась по традиционно используемой в педиатрической практике схеме: в предманипуляционном периоде подготовка детей к исследованию не проводилась, в постманипуляционном периоде объем медикаментозной терапии был минимальным и включал в себя внутривенное введение антиферментных препаратов (Контрикал — 500 ЕД/кг) два раза в сутки. В случае развития болевого и диспептического синдромов проводилась симптоматическая терапия: обезболивающие препараты (Баралгин, глюкозоновокаиновая смесь), прокинетики (Церукал) и детоксикационная терапия (Гемодез). Кратность и продолжительность терапии обуславливалась тяжестью течения и степенью выраженности осложнений.

Подготовка к проведению РХПГ у детей второй группы (38 человек) была значительно расширена и включала в себя назначение «панкреатической» диеты (диета № 5п) и комплексной медикаментозной терапии (спазмолитики Но-шпа по 2 таблетки 3 раза в день, ферментные препараты — Креон 800 ЕД/кг, ингибиторы протонной помпы — Лосек-Мапс, Нексиум 1 мг/кг) за 3 дня до исследования. Так как мы использовали ингибиторы протонной помпы в виде таблеток MUPS, у нас имелась возможность дробить препарат и, тем самым, достаточно точно его дозировать. За 4 часа до манипуляции проводилось внутривенное капельное введение антиферментных препаратов.

Оценка эффективности используемых схем ведения оценивалась по выраженности клинической картины (жалобы, степень выраженности болевого синдрома, наличие диспептических явлений), а также по данным лабораторных показателей и ультразвукового обследования.

Клинические проявления осложнений (диспепсические явления, болевой синдром в сочетании с диспепсическими явлениями) в первой группе встречались более чем у половины детей (65,0%), во второй — только у 1/3 детей неблагоприятные реакции имели слабо выраженную клиническую симптоматику.

Анализ причин, вызвавших развитие неблагоприятных реакций, показал, что наибольшее их число было у детей, которые на момент поступления уже имели ультразвуковые признаки отека поджелудочной железы и/или у которых в процессе выполнения РХПГ отмечалось заполнение контрастным веществом вирсунгова протока с последующим получением панкреатикограмм.

Таким образом, правильно проведенное комплексное обследование позволяет уже на начальном этапе диагностики выделить группу детей, имеющих угрозу по развитию осложнений после проведения РХПГ. В случае получения панкреатикограмм при проведении исследования эти дети также могут быть отнесены к группе риска по развитию неблагоприятных реакций. Адекватная подготовка детей к проведению исследования, а также комплексная терапия в постманипуляционном периоде позволяет значительно снизить риск развития осложнений после РХПГ, уменьшить тяжесть их течения и значительно повысить качество их жизни.

Литература

П. Л. Щербаков *, доктор медицинских наук, профессор

А. С. Потапов **, доктор медицинских наук, профессор

*ЦНИИ гастроэнтерологии, **НЦЗД РАМН, РГМУ, Москва

_550.gif)