что такое селекция в животноводстве

Селекция

Этими полезными свойствами могут быть размер и форма плодов, урожайность, удойность у коров, устойчивость к факторам внешней среды (к засушливому климату, к морозу).

Основы селекции

В основе селекции лежит способность генотипа живых организмов к изменениям, что происходит главным образом за счет комбинативной и мутационной изменчивости. В процессе селекции происходит искусственный отбор организмов с полезными для человека свойствами и их размножение.

В результате множества последовательных скрещиваний, в конце концов, селекционерам удается достичь желаемой цели: вывести гибридов с нужными признаками.

Автополиплоидия

Существуют различные тетраплоидные сорта свеклы, мака, кукурузы и других сельскохозяйственных культур, которые отличаются большими размерами плодов.

Аллополиплоидия

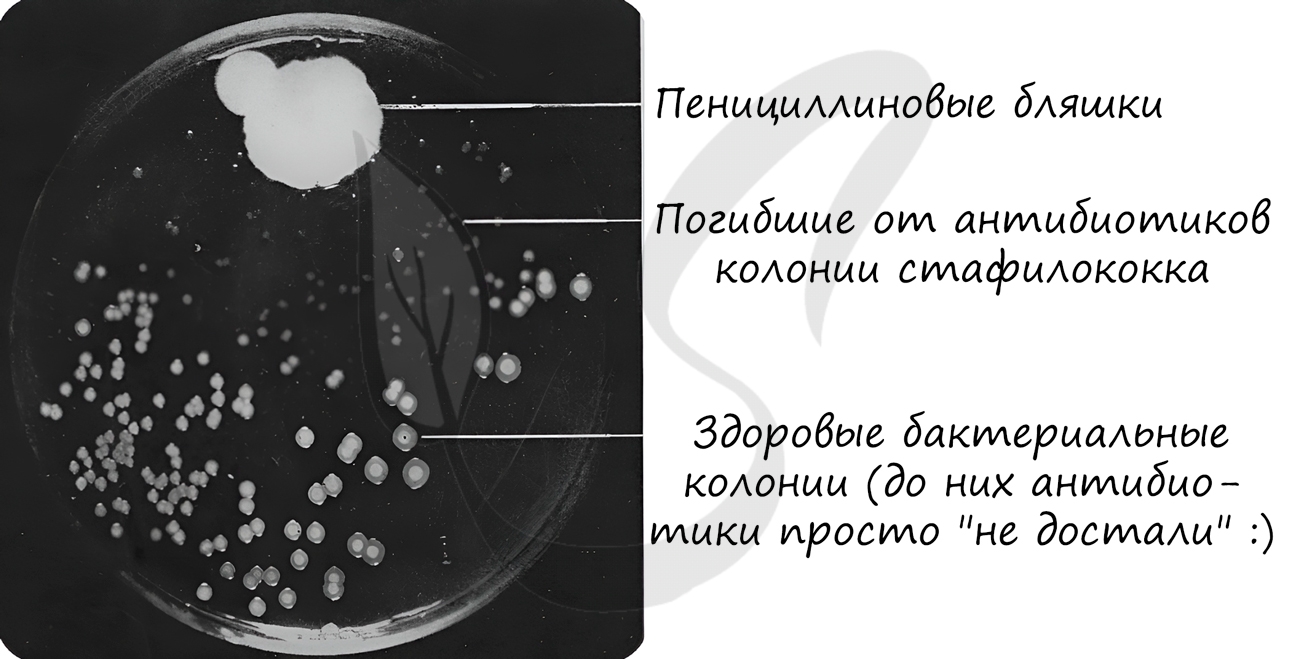

В рамках биотехнологии разработаны методы, с помощью которых стало возможным создание бактерий, синтезирующих полезные для человека белки, многие из которых используются как лекарства: аминокислоты, антибиотики, инсулин.

Скрещивание особей в селекции

Каждое скрещивание как сдача новых карт: может повезет, а может и нет. Вполне возможно, что особь унаследует полезные признаки от родителей и сможет передать их своим потомкам, всегда есть и шанс того, что появятся новые полезные для человека признаки, равно как и шанс, что ничего полезного из проводимого скрещивания не выйдет.

Близкородственное скрещивание в течение нескольких поколений приводит к переходу генов в гомозиготное состояние, вследствие чего потомство ослабевает и становится более подвержено наследственным заболеваниям.

Применение отдаленной гибридизации заключается в скрещивании особей, принадлежащих к разным родам и видам. Такие особи обладают крайне полезными для человека свойствами, но часто бесплодны (стерильны).

Отбор в селекции

Отбор организмов исключительно на основе внешних данных (фенотипа). Основным критерием для человека служит проявление признака: размер плодов, цвет лепестков, цвет листьев и т.д. Этот вид отбора характеризуется массовостью и быстротой.

В результате массового отбора формируется группа особей, которые обладают нужными и полезными для человека признаками. В дальнейшем они подвергаются размножению.

Выборочный отбор и сохранение особей с ценными для человека признаками. В ходе индивидуального отбора оценивается не только фенотип, но и генотип, вследствие чего данный вид отбора занимает большее время, но оказывается более эффективен.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Появление крупных организаций по разведению свиней и птицы привело к внушительному генетическому прогрессу. Внутри каждого домашнего вида в процессе одомашнивания были созданы или развиты различные породы, которые могут быть очень похожими, как, например, коммерческие породы кур-несушек, но также и кардинально отличаться друг от друга, как чихуахуа и дог. Породы могут быть созданы специально для конкретных географических зон, как, например, породы кур для тропического климата, или могут быть более универсальными, как, например, куры породы Белый Леггорн. Однако сам процесс селекции должен тщательно контролироваться для предотвращения серьезных проблем с благополучием животных.

Селекция на повышение продуктивности за последние 50-60 лет была очень успешной в плане увеличения скорости роста, надоев молока и производства яиц; однако она также имела негативные последствия для поведения и благополучия животных. Наглядным примером является цыпленок-бройлер: здесь селекция на увеличение роста в течение последних 50 лет была чрезвычайно успешной, скорость роста увеличилась с 25 до 100 г в день. Однако этот успех был достигнут ценой увеличения случаев хромоты, асцита и синдрома внезапной смерти. Ученые показали, что многие из этих проблем благополучия могут быть решены путем использования более медленно растущих гибридов бройлеров, которые вырастают до убойного веса за восемь, а не за шесть недель.

У молочных коров селекция на увеличение удоев привела к снижению плодовитости и продолжительности жизни, увеличению проблем с ногами и метаболизмом, а также к более частому возникновению мастита и других заболеваний. Есть также примеры, когда селекция на увеличение производства могла привести к увеличению нежелательного поведения. Поведенческие признаки начинают играть более важную роль в селекционных программах в целом. Это связано с тем, что все большая часть сельскохозяйственных животных содержится в системах группового содержания, где поведение отдельных животных влияет на производительность всей группы. Для того чтобы такие системы были успешными, генетический отбор должен быть направлен на успешные группы, а не на успешных особей. К примеру, исследования показали, что отбор по групповым показателям, а не по индивидуальным, позволяет снизить смертность из-за каннибализма у кур-несушек.

Примеры селективного отбора в животноводстве:

1) Снижение повреждающего поведения у кур-несушек

На производительность кур-несушек при групповом содержании сильно влияет социальное взаимодействие. Поведенческие проблемы, такие как расклёв и каннибализм, могут привести к высокому уровню смертности, особенно в бесклеточных системах. Поедание пера развивается из кормового поведения. Клев корма, вероятно, превращается в клев перьев в ответ на стимулы, вызывающие страх и стресс. У птенцов, которые в раннем возрасте более пугливы, вероятность развития расклёва во взрослом возрасте повышается.

Проблема решается тщательной селекцией, улучшением рациона и условий содержания птицы (влияет даже освещение!). Существуют другие “творческие” подходы к решению задачи, например, применение специальных очков. Однако, остановить означенную проблему полностью такими методами удается редко.

2) Снижение агрессии у свиней

Сохранение свиней в группах однопометников без смешивания с момента рождения и до забоя оказалось трудновыполнимой задачей. Однако вариант селекции против агрессивности технически возможен. Взаимные драки и нанесение невзаимных ударов имеют умеренную наследуемость у свиней. Более того, генетические корреляции показывают, что поражения кожи можно использовать как индикатор генетической склонности к агрессивному поведению, что значительно облегчит измерение агрессивных фенотипов для целей селекции.

Селекция и генетика играли и будут играть важную роль в обеспечении благополучия домашних животных. Если генетическая селекция сосредоточена только на увеличении производства молока, мяса и яиц, существует явный риск увеличения проблем благополучия, связанных с высоким уровнем производства, таких как мастит у молочных коров и сердечно-сосудистые заболевания у бройлеров. Необходима более широкая перспектива, охватывающая как производственные признаки, так и признаки благополучия. Геномные инструменты также могут облегчить отбор по сложным поведенческим признакам и признакам благополучия, которые часто невозможно измерить на большом количестве животных. После получения генетического отпечатка для таких сложных фенотипов, эти вопросы благополучия можно будет решать с помощью целенаправленного геномного отбора.

Подходы, при которых животных адаптируют путем генетического отбора, всегда должны сочетаться с подходами, направленными на оптимизацию среды обитания животных. Иными словами, не следует надеяться только на селекцию и генетику, необходимо улучшать условия содержания сельскохозяйственных животных, включающий в себя такое понятие, как микроклимат.

Селекция

Содержание

История

Первоначально в основе селекции лежал искусственный отбор, когда человек отбирает растения или животных с интересующими его признаками. До XVI—XVII веков отбор происходил бессознательно: то есть человек, например, отбирал для посева лучшие, самые крупные семена пшеницы, не задумываясь о том, что он изменяет растения в нужном ему направлении.

Только в последнее столетие человек, еще не зная законов генетики, стал использовать отбор сознательно или целенаправленно, скрещивая те растения, которые удовлетворяли его в наибольшей степени.

Однако методом отбора человек не может получить принципиально новых свойств у разводимых организмов, так как при отборе можно выделить только те генотипы, которые уже существуют в популяции. Поэтому для получения новых пород и сортов животных и растений применяют гибридизацию, скрещивая растения с желательными признаками и в дальнейшем отбирая из потомства те особи, у которых полезные свойства выражены наиболее сильно. Например, один сорт пшеницы отличается прочным стволом и устойчив к полеганию, а сорт с тонкой соломиной не заражается стеблевой ржавчиной. При скрещивании растений из двух сортов в потомстве возникают различные комбинации признаков. Но отбирают именно те растения, которые одновременно имеют прочную соломину и не болеют стеблевой ржавчиной. Так создается новый сорт.

Селекция и генетика

В связи с развитием генетики, селекция получила новый импульс к развитию. Генная инженерия позволяет подвергать организмы целенаправленной модификации. Окончательно производится уже отбор лучших, но среди искусственно созданных генотипов.

Селекция как наука оформилась лишь в последние десятилетия. В прошлом она была больше искусством, чем наукой. Навыки, знания и конкретный опыт, нередко засекреченный, были достоянием отдельных хозяйств, переходя от поколения к поколению. Только гению Дарвина удалось обобщить весь этот огромный и разрозненный опыт прошлого, выдвинув идею естественного и искусственного отбора как основного фактора эволюции наряду с наследственностью и изменчивостью.

Н. И. Вавилов Как строить курс генетики, селекции и семеноводства // Яровизация. — 1939. — № 1. — С. 131-135. [1]

Общие сведения

Теоретической основой селекции является генетика, так как именно знание законов генетики позволяет целенаправленно управлять появлением мутаций, предсказывать результаты скрещивания, правильно проводить отбор гибридов. В результате применения знаний по генетике удалось создать более 10000 сортов пшеницы на основе нескольких исходных диких сортов, получить новые штаммы микроорганизмов, выделяющих пищевые белки, лекарственные вещества, витамины и т. п.

К задачам современной селекции относится создание новых и улучшение уже существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов.

Многолетняя селекционная работа позволила вывести много десятков пород домашних кур, отличающихся высокой яйценоскостью, большим весом, яркой окраской и т. п. А их единый предок — банкивская кура из Юго-Восточной Азии. На территории России не растут дикие представители рода крыжовник. Однако на основе вида крыжовник отклоненный, встречающийся на Западной Украине и Кавказе, получено более 300 сортов, многие из которых прекрасно плодоносят в России.

Выдающийся генетик и селекционер академик Н. И. Вавилов писал, что селекционеры должны изучать и учитывать в своей работе следующие основные факторы: исходное сортовое и видовое разнообразие растений и животных; наследственную изменчивость; роль среды в развитии и проявлении нужных селекционеру признаков; закономерности наследования при гибридизации; формы искусственного отбора, направленные на выделение и закрепление необходимых признаков.

Селекция растений

Основные методы селекции вообще и селекции растений в частности — отбор и гибридизация. Для перекрестноопыляемых растений применяют массовый отбор особей с желаемыми свойствами. В противном случае невозможно получить материал для дальнейшего скрещивания. Таким образом получают, например, новые сорта ржи. Эти сорта не являются генетически однородными. Если же желательно получение чистой линии — то есть генетически однородного сорта, то применяют индивидуальный отбор, при котором путем самоопыления получают потомство от одной единственной особи с желательными признаками. Таким методом были получены многие сорта пшеницы, капусты, и т. п.

Для закрепления полезных наследственных свойств необходимо повысить гомозиготность нового сорта. Иногда для этого применяют самоопыление перекрестноопыляемых растений. При этом могут фенотипически проявиться неблагоприятные воздействия рецессивных генов. Основная причина этого — переход многих генов в гомозиготное состояние. У любого организма в генотипе постепенно накапливаются неблагоприятные мутантные гены. Они чаще всего рецессивны, и фенотипически не проявляются. Но при самоопылении они переходят в гомозиготное состояние, и возникает неблагоприятное наследственное изменение. В природе у самоопыляемых растений рецессивные мутантные гены быстро переходят в гомозиготное состояние, и такие растения погибают, выбраковываясь естественным отбором.

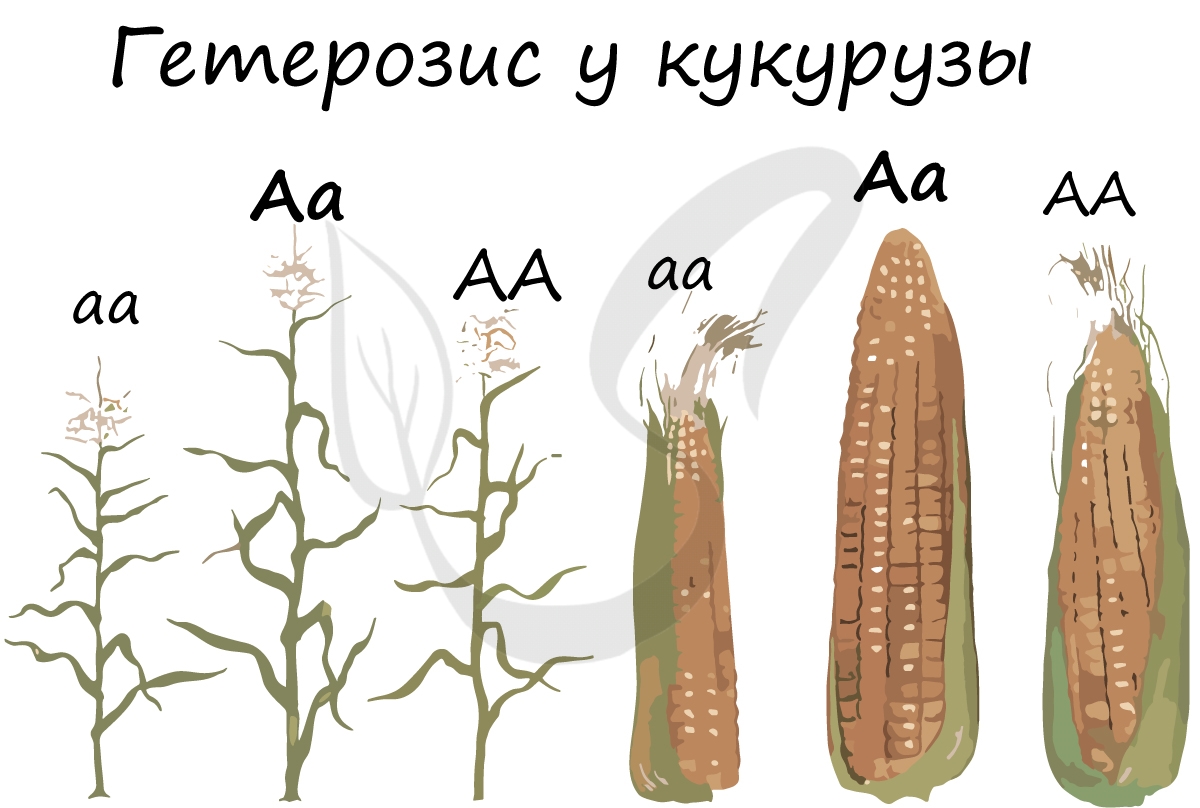

Несмотря на неблагоприятные последствия самоопыления, его часто применяют у перекрестноопыляемых растений для получения гомозиготных («чистых») линий с нужными признаками. Это приводит к снижению урожайности. Однако затем проводят перекрестное опыление между разными самоопыляющимися линиями и в результате в ряде случаев получают высокоурожайные гибриды, обладающие нужными селекционеру свойствами. Это метод межлинейной гибридизации, при котором часто наблюдается эффект гетерозиса: гибриды первого поколения обладают высокой урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям. Гетерозис характерен для гибридов первого поколения, которые получаются при скрещивании не только разных линий, но и разных сортов и даже видов. Эффект гетерозиготной (или гибридной) мощности бывает сильным только в первом гибридном поколении, а в следующих поколениях постепенно снижается. Основная причина гетерозиса заключается в устранении в гибридах вредного проявления накопившихся рецессивных генов. Другая причина — объединение в гибридах доминантных генов родительских особей и взаимное усиление их эффектов.

В селекции растений широко применяется экспериментальная полиплоидия, так как полиплоиды отличаются быстрым ростом, крупными размерами и высокой урожайностью. В сельскохозяйственной практике широко используются триплоидная сахарная свекла, четырехплоидный клевер, рожь и твердая пшеница, а также шестиплоидная мягкая пшеница. Получают искусственные полиплоиды при помощи химических веществ, которые разрушают веретено деления, в результате чего удвоившиеся хромосомы не могут разойтись, оставаясь в одном ядре. Одно из таких веществ — колхицин. Применение колхицина для получения искусственных полиплоидов является одним из примеров искусственного мутагенеза, применяемого при селекции растений.

Путем искусственного мутагенеза и последующего отбора мутантов были получены новые высокоурожайные сорта ячменя и пшеницы. Этими же методами удалось получить новые штаммы грибов, выделяющие в 20 раз больше антибиотиков, чем исходные формы. Сейчас в мире культивируют более 250 сортов сельскохозяйственных растений, созданных при помощи физического и химического мутагенеза. Это сорта кукурузы, ячменя, сои, риса, томатов, подсолнечника, хлопчатника, декоративных растений.

При создании новых сортов при помощи искусственного мутагенеза исследователи используют закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. Организм, получивший в результате мутации новые свойства, называют мутантом. Большинство мутантов имеет сниженную жизнеспособность и отсеивается в процессе естественного отбора. Для эволюции или селекции новых пород и сортов необходимы те редкие особи, которые имеют благоприятные или нейтральные мутации.

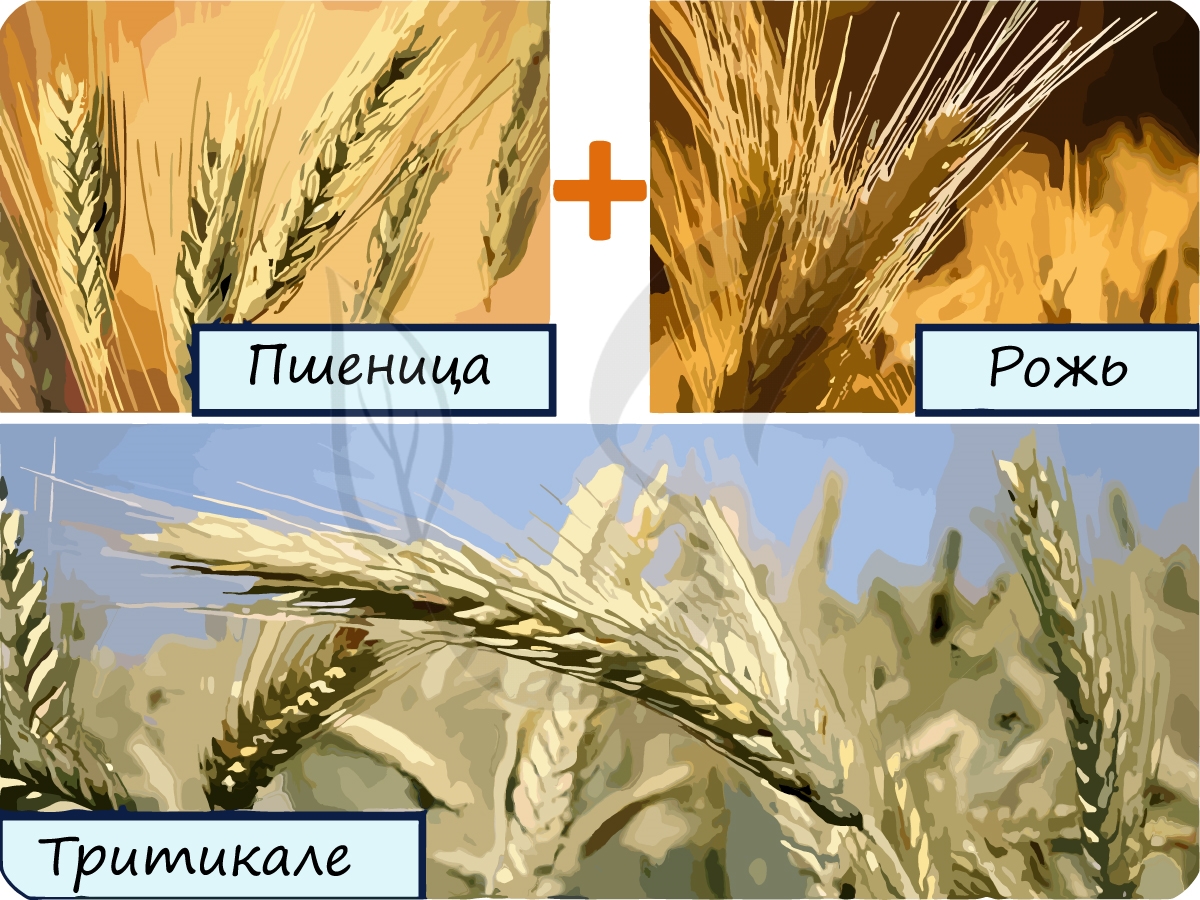

К одному из достижений современной генетики и селекции относится преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Впервые это удалось сделать Г. Д. Карпеченко при получении капустно-редечного гибрида. В результате отдаленной гибридизации было получено новое культурное растение — тритикале — гибрид пшеницы с рожью. Отдаленная гибридизация широко применяется в плодоводстве.

Селекция животных

Особенности

Основные принципы селекции животных не отличаются от принципов селекции растений. Однако селекция животных имеет некоторые особенности: для них характерно только половое размножение; в основном очень редкая смена поколений (у большинства животных через несколько лет); количество особей в потомстве невелико. Поэтому в селекционной работе с животными важное значение приобретает анализ совокупности внешних признаков, или экстерьера, характерного для той или иной породы.

Одомашнивание

Одним из важнейших достижений человека на заре его становления и развития (10—12 тыс. лет назад) было создание постоянного и достаточно надежного источника продуктов питания путем одомашнивания диких животных. Главным фактором одомашнивания служит искусственный отбор организмов, отвечающих требованиям человека. У домашних животных весьма развиты отдельные признаки, часто бесполезные или даже вредные для их существования в естественных условиях, но полезные для человека. Например, способность некоторых пород кур давать более 300 яиц в год лишена биологического смысла, поскольку такое количество яиц курица не сможет высиживать. Поэтому в естественных условиях одомашненные формы существовать не могут.

Одомашнивание привело к ослаблению действия стабилизирующего отбора, что резко повысило уровень изменчивости и расширило его спектр. При этом одомашнивание сопровождалось отбором, вначале бессознательным (отбор тех особей, которые лучше выглядели, имели более спокойный нрав, обладали другими ценными для человека качествами), затем осознанным, или методическим. Широкое использование методического отбора направлено на формирование у животных определенных качеств, удовлетворяющих человека.

Процесс одомашнивания новых животных для удовлетворения потребностей человека продолжается и в наше время. Например, для получения модной и высококачественной пушнины создана новая отрасль животноводства — пушное звероводство.

Отбор и типы скрещивания

Отбор родительских форм и типы скрещивания животных проводятся с учетом цели, поставленной селекционером. Это может быть целенаправленное получение определенного экстерьера, повышение молочности, жирности молока, качества мяса и т. д. Разводимые животные оцениваются не только по внешним признакам, но и по происхождению и качеству потомства. Поэтому необходимо хорошо знать их родословную. В племенных хозяйствах при подборе производителей всегда ведется учет родословных, в которых оцениваются экстерьерные особенности и продуктивность родительских форм в течение ряда поколений. По признакам предков, особенно по материнской линии, можно судить с известной вероятностью о генотипе производителей.

В селекционной работе с животными применяют в основном два способа скрещивания: аутбридинг и инбридинг.

Аутбридинг, или неродственное скрещивание между особями одной породы или разных пород животных, при дальнейшем строгом отборе приводит к поддержанию полезных качеств и к усилению их в ряду следующих поколений.

При инбридинге в качестве исходных форм используются братья и сестры или родители и потомство (отец—дочь, мать—сын, двоюродные братья—сестры и т. д.). Такое скрещивание в определенной степени аналогично самоопылению у растений, которое также приводит к повышению гомозиготности и, как следствие, к закреплению хозяйственно ценных признаков у потомков. При этом гомозиготизация по генам, контролирующим изучаемый признак, происходит тем быстрее, чем более близкородственное скрещивание используют при инбридинге. Однако гомозиготизация при инбридинге, как и в случае растений, ведет к ослаблению животных, снижает их устойчивость к воздействию среды, повышает заболеваемость. Во избежание этого необходимо проводить строгий отбор особей, обладающих ценными хозяйственными признаками.

В селекции инбридинг обычно является лишь одним из этапов улучшения породы. За ним следует скрещивание разных межлинейных гибридов, в результате которого нежелательные рецессивные аллели переводятся в гетерозиготное состояние и вредные последствия близкородственного скрещивания заметно снижаются.

У домашних животных, как и у растений, наблюдается явление гетерозиса: при межпородных или межвидовых скрещиваниях у гибридов первого поколения происходит особенно мощное развитие и повышение жизнеспособности. Классическим примером проявления гетерозиса является мул — гибрид кобылы и осла. Это сильное, выносливое животное, которое может использоваться в значительно более трудных условиях, чем родительские формы.

Гетерозис широко применяют в промышленном птицеводстве (пример — бройлерные цыплята) и свиноводстве, так как первое поколение гибридов непосредственно используют в хозяйственных целях.

Отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация домашних животных менее эффективна, чем растений. Межвидовые гибриды животных часто бывают бесплодными. При этом восстановление плодовитости у животных представляет более сложную задачу, поскольку получение полиплоидов на основе умножения числа хромосом у них невозможно. Правда, в некоторых случаях отдаленная гибридизация сопровождается нормальным слиянием гамет, обычным мейозом и дальнейшим развитием зародыша, что позволило получить некоторые породы, сочетающие ценные признаки обоих использованных в гибридизации видов. Например, в Казахстане на основе гибридизации тонкорунных овец с диким горным бараном архаром создана новая порода тонкорунных архаромериносов, которые, как и архары, пасутся на высокогорных пастбищах, недоступных для тонкорунных мериносов. Улучшены породы местного крупного рогатого скота.

Достижения российских и белорусских селекционеров-животноводов

Селекционерами России достигнуты значимые успехи в создании новых и улучшении существующих пород животных. Так, костромская порода крупного рогатого скота отличается высокой молочной продуктивностью — более 10 тыс. кг молока в год. Сибирский тип российской мясо-шерстной породы овец характеризуется высокой мясной и шерстной продуктивностью. Средняя масса племенных баранов составляет 110—130 кг, а средний настриг шерсти в чистом волокне — 6—8 кг. Большие достижения имеются также в селекции свиней, лошадей, кур и многих других животных.

В результате длительной и целенаправленной селекционно-племенной работы учеными и практиками Беларуси выведен черно-пестрый тип крупного рогатого скота. Коровы этой породы в хороших условиях кормления и содержания обеспечивают удои по 4—5 тыс. кг молока жирностью 3,6— 3,8 % в год. Генетический же потенциал молочной продуктивности черно-пестрой породы составляет 6,0—7,5 тыс. кг молока за лактацию. В хозяйствах Беларуси насчитывается около 300 тыс. голов скота такого типа.

Породы белорусских черно-пестрых и крупных белых свиней созданы специалистами селекционного центра БслНИИ животноводства. Такие породы свиней отличаются тем, что животные достигают живой массы 100 кг за 178—182 дня на контрольном откорме при среднесуточном приросте свыше 700 г, а приплод составляет 9—12 поросят за опорос.

Различные кроссы кур (например, Беларусь-9) характеризуются высокой яйценоскостью: за 72 недели жизни — 239—269 яиц при средней массе каждого 60 г, что соответствует показателям высокопродуктивных кроссов на международных конкурсах.

Продолжается селекционная работа по укрупнению, повышению скороспелости и работоспособности лошадей белорусской упряжной группы, улучшению продуктивного потенциала овец по настригу шерсти, живой массе и плодовитости, по созданию линий и кроссов мясных уток, гусей, высокопродуктивной породы карпа и др.

Организация племенной работы в животноводстве

В разведении сельскохозяйственных животных важнейшее место занимает правильно организованная племенная работа.

Под племенной работой в животноводстве следует понимать комплекс организационно-хозяйственных мероприятий по разведению сельскохозяйственных животных, направленных на увеличение и качественное улучшение поголовья, совершенствование существующих и выведение новых пород, создание племенных и товарных стад. Организация племенной работы в любом животноводстве, на любом животноводческом предприятии должна осуществляться на научной основе, то есть на основе целенаправленной селекции.

Селекция – это наука о методах создания и совершенствования пород сельскохозяйственных животных. В свою очередь, селекция животных основана на такой науке, как генетика. Генетика – это наука о законах наследственности и изменчивости организмов. Наследственностью в генетике принято называть способность живых организмов передавать информацию о признаках и свойствах, и о характере их различий в любых условиях среды своему потомству. Изменчивостью называют способность живых организмов утрачивать прежние и приобретать новые признаки и свойства. Наследственная обусловленность изменчивости признака в популяции или стаде именуется наследуемостью (не путать с наследственностью!).

Говоря о генетике, необходимо дать определение понятию «ген». Ген – это участок дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), или участок (локус) хромосомы; это сложноорганизованная элементарная единица генетической информации, не делимая функционально. Совокупность всех генов организма образует генотип, а совокупность всех свойств и признаков организма – фенотип. Количественный и качественный состав различных генов популяции формирует её генофонд.

Племенная работа невозможна без налаженного зоотехнического учёта, как производственного (первичного), так и итогового (племенного). Также не мыслима селекционно-племенная работа без Перспективного плана селекционно-племенной работы, который разрабатывается, как правило, на десять лет, для каждой породы и каждого племенного стада в отдельности.

Племенная (или селекционно-племенная) работа использует два основных классических метода – это отбор и подбор. Оценка животных по каким-либо признакам является подготовительным этапом селекционной работы. Оценку животных проводят в период выращивания, в продуктивный период, как на контрольных дворах (или в контрольных группах), так и в основном стаде. Оценивают сельскохозяйственных животных по происхождению (по родословным), по росту и развитию, по продуктивным качествам (молочной, мясной, яичной, шерстной, пуховой, шубной, медовой продуктивности и прочим), по технологическим качествам (например, по пригодности коров к машинному доению), по резистентности к заболеваниям (маститу, лейкозу и другим) и стрессоустойчивости, по качеству потомства, по линиям и семействам. На основании оценки по комплексу хозяйственно-полезных признаков путём непосредственного осмотра животных и анализа зоотехнических записей происходит определение племенной ценности животных, то есть бонитировка.

Бонитировку осуществляют в соответствии с утверждённой инструкцией по бонитировке не только разных видов животных, но и разных продуктивных типов животных одного вида (например, инструкция по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород). Бонитировку проводят в течение всего года, а результаты сводят в специальную форму – Сводную бонитировочную ведомость. Все материалы текущей бонитировки (её проводят ежегодно) сопоставляются с материалами прошлых лет, и по её результатам составляют план, в котором намечают спаривания, направленные на повышение качества племенного стада. Также разрабатываются планы комплектования стада, выращивания ремонтного молодняка, мероприятия по повышению продуктивности животных, выделяют животных для записи в Государственные книги племенных животных и представляют необходимые данные в областные (краевые) управления сельского хозяйства и министерства.

Всех племенных животных распределяют на производственные группы – ведущую (селекционную группу, или племенное ядро) и производственную (пользовательную часть стада) группу. К ведущей группе относят производителей и маток, имеющих наибольшую продуктивность и наилучшие экстерьерно-конституциональные особенности. От этих животных получают продукцию (товарный молодняк, молоко, шерсть и прочее), но основной целью их разведения ставится получение племенного ремонтного молодняка, то есть молодняка, идущего на замену выбывшим из стада животных (как производственного, так и племенного ядра). Весь остальной молодняк, полученный от этой группы, но не пошедший на ремонт стада в силу каких-то причин (либо молодняк не удовлетворяет требованиям селекции данного стада, либо он является лишним для ремонта), называется сверхремонтным и подлежит выранжировке (продаже другим хозяйствам) и выбраковке (удалении из стада). Производственную группу (или промышленное стадо) комплектуют всеми остальными животными, удовлетворяющими требованиям отбора. От этих животных получают только товарный молодняк, используемый для откорма и реализации на мясо, а молодых животных, не удовлетворяющих требованиям технологии, бракуют.

После подготовительного этапа начинается собственно селекционный процесс путём организации отбора. Отбор – целенаправленная сортировка животных; оставление для размножения животных, удовлетворяющих по основным продуктивным и технологическим признакам требованиям современного животноводства. При отборе учитывают признаки и параметры, по которым была произведена оценка животных, намечают целевые стандарты, то есть такие показатели продуктивных и технологических качеств, которые будут служить целью селекционного процесса. Затем определяют интенсивность отбора, то есть процентное отношение отобранных животных к выбывшим из основного стада. При расширенном воспроизводстве стада интенсивность отбора может достигать 40% и более, а при простом – около 25%. После того, как отбор произвели, вычисляют эффект отбора (селекции), как произведение разницы между продуктивностью животных, отобранных в племенное ядро, и средней продуктивностью по стаду на коэффициент наследуемости данного признака. На последнем этапе отбора формируют линии и семейства.

Видов отбора животных существует множество. В природе изначально существовал и существует естественный отбор, то есть отбор без участия человека. Для зоотехников (а тем более зоотехников-селекционеров), единственно интересен искусственный отбор. От этого вида происходят все прочие виды отбора, используемые в селекции животных, это и отбор по селекционным индексам (то есть величинам, рассчитываемым по специальным формулам с использованием основных продуктивных и племенных признаков, а также коэффициентов, учитывающих наследуемость того или иного признака, его экономическую значимость и зависимость от других признаков, или корреляцию) и прогнозу продуктивности, по собственным показателям продуктивности животных, по методу независимых уровней выбраковки, тандемный отбор (то есть последовательно животных отбирают сначала по одному признаку, затем по второму, потом по третьему и так далее), технологический отбор (отбор по технологическим качествам), косвенный отбор (когда отбор ведут по одним признакам, а вместе с тем одновременно происходит отбор и по другим, тесно связанным с ними, признакам). Практика селекционной работы показывает, что отбор целесообразно вести сразу по 3 – 4 признакам, из которых выделяют один главный, остальные – дополнительные.

После отбора животных производят подбор родительских пар. Подбором называют целенаправленное составление из отобранных животных родительских пар с намерением получить от них потомство с желательными качествами. По форме подбор подразделяют на индивидуальный и групповой. При индивидуальном подборе к каждой матке подбирают отдельного производителя. При групповом подборе одному производителю подбирают несколько маток.

Независимо от формы побора существуют следующие его типы: гомогенный (однородный) и гетерогенный (разнородный). Гомогенный подбор основан на том, что в родительские пары подбирают животных, сходных по продуктивным и экстерьерным признакам. Однородный подбор используют для закрепления желаемых качеств в потомстве, поэтому его ещё называют консолидирующим. Крайней формой этого подбора является инбридинг, то есть близкородственное спаривание. Его применяют крайне осторожно, так как инбридинг повышает вероятность появления в потомстве помимо желательных качеств ещё и генетических аномалий, в том числе летальных (смертельных). Явления снижения продуктивности и плодовитости, ухудшения оплаты корма, падения резистентности к заболеваниям, появления уродств у животных в результате близкородственного разведения называются инбредной депрессией.

При гетерогенном (разнородном) подборе в родительские пары входят животные, отличающиеся друг от друга по селекционным признакам, и на основе этого генетического различия происходит улучшение продуктивных и экстерьерно-конституциональных качеств. Крайняя форма гетерогенного подбора – гибридизация (в классическом смысле), то есть спаривание между собой животных, принадлежащих к разным видам. Цель разнородного (или улучшающего) подбора – получение гетерозиса. Гетерозис – это свойство животных превосходить лучшую из родительских форм по жизнеспособности, энергии роста, плодовитости, конституциональной крепости и продуктивности. При этом выделяют истинный и гипотетический гетерозис. Истинный гетерозис – это явление превосходства потомства первого поколения по селекционным признакам лучшего из родителей. Гипотетический гетерозис – явление превосходства потомства первого поколения по селекционным признакам средних показателей родительских форм (по породе или породам, по другим генетическим группам).

Улучшающий подбор используют для исправления недостатков, свойственных какому-либо из родителей. Разновидностью разнородного подбора является корректирующий. Он непосредственно направлен на устранение или коррекцию этих недостатков. Другой разновидностью является возрастной подбор, когда животных в родительские пары подбирают разных по возрасту. Лучшие результаты получают от подбора к старым маткам молодых производителей, а молодым маткам – производителей постарше.

В основном, в практике животноводства к маткам подбирают производителей-улучшателей по какому-либо признаку или сразу по нескольким, хотя допускается подбор нейтральных производителей, но ни в коем случае не ухудшателей. Таких животных выбраковывают, а семя, полученное от них, утилизируют. Для этого производитель должен быть оценён по качеству потомства.

В практике скотоводства сложилось выражение «заказной подбор». Для такого подбора в племенных хозяйствах выделяют из числа маток, предназначенных для получения ремонтного молодняка, то есть из селекционной группы (племенного ядра), выдающихся животных для «заказных» спариваний. Этих животных называют быкопроизводящей группой. От них получают ремонтных бычков, предназначенных для продажи государственным станциям искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и племенным предприятиям.

Систему подбора сельскохозяйственных животных с учётом их породной, видовой и линейной принадлежности для решения определённых зоотехнических задач называют разведением сельскохозяйственных животных. В разведении используют три основных метода – чистопородное разведение, скрещивание и гибридизацию. Мы уже слегка касались всех методов. Теперь разберём их более детально.

Чистопородное разведение – это спаривание животных, принадлежащих к одной породе. Потомство от такого разведения называется также чистопородным (но не чистокровным, так как этот термин применим только к трём верховым породам лошадей – английской чистокровной, арабской и ахалтекинской). Этот метод является основным методом разведения заводских пород сельскохозяйственных животных. Все породы имеют свой стандарт, то есть те продуктивные и экстерьерно-конституциональные показатели, которым должны соответствовать все животные данной породы. В основном, это минимальные требования к животным. Сейчас практически нет таких животных, которые не отвечали бы стандартам своей породы. В противном случае их сразу выбраковывают.

Разновидностью чистопородного разведения является линейное разведение. Под линией понимают группу животных, ведущую своё начало от выдающегося родоначальника (производителя). Линии бывают генеалогическими (линии, как правило, старые, насчитывающие много поколений; животные таких линий имеют только дальнюю родственную связь с родоначальником, а сами не обладают характерными для данной линии особенностями), заводскими (группа животных, имеющая сходство с родоначальником не только по происхождению, но и по основным хозяйственно-полезным признакам; такие линии существуют лишь 4 – 5 поколений, затем из них выходят новые линии), ложными (мнимая линия, уходящая «в матки», у таких линий достойных продолжателей-производителей нет, а общие признаки поддерживаются только через маток, затем линия перестаёт существовать) и инбредными (животные данной линии объединены тесным родством, так как произошли от родственных родоначальника и матки). Существует как внутрилинейное разведение, так и межлинейное. При внутрилинейном разведении спаривают животных, принадлежащих к одной линии. При межлинейном разведении животных для спаривания подбирают из разных линий, то есть производят кроссирование, или кросс линий. Когда для спаривания подбирают животных, принадлежащих к разным линиям, но при этом одна из этих линий вышла из другой, такой подбор называют стрен-кроссингом.

Наряду с линиями при чистопородном разведении формируются и семейства. Семейств, идущих через всю породу, нет, поэтому существуют только заводские. Семейство – это группа животных, ведущая своё начало от выдающейся родоначальницы. Цель работы с семействами – развитие в потомстве ценных качеств родоначальницы за счёт подбора к ней, её дочерям и внучкам лучших линейных производителей для получения высокопродуктивных животных. И если выведение линий (имеется в виду заводских) входит в задачу только племенных хозяйств, то формированием ценных семейств должны заниматься все хозяйства, включая и промышленные комплексы.

Неродственное разведение называют аутбридингом, причём оно может быть как чистопородным, так и межпородным, или кроссбридингом. Родственное разведение, или инбридинг, мы уже разбирали. Скажем лишь, что устанавливают родство по родословной (педигри) животного, или пробанда (животного, родословную которого оценивают). Степень родства определяют, подсчитывая ряды родословной (способ Шапоружа), или по формуле С. Райта.

В зависимости от ряда родословной, где встречается общий предок, различают следующие степени инбридинга:

1) тесный инбридинг (кровосмешение); I – II (мать – сын), II – I (дочь – отец), II – II (сестра – брат);

2) близкий инбридинг; I – III, III – I, II – III, III – II;

3) умеренный инбридинг; III – III, III – IV, IV – III, IV – IV;

4) отдалённый инбридинг; IV – V, V – V.

Спаривание инбредного (полученного в результате инбридинга) производителя с неродственными ему матками называют топ-кроссингом.

Кроссбридинг также называют межпородным скрещиванием, то есть спариванием животных, принадлежащих к разным породам или породным группам. Различают пять основных видов скрещивания: вводное («прилитие крови»), заводское (воспроизводительное), переменное, промышленное, поглотительное (улучшающее).

При вводном скрещивании маток одной породы (улучшаемой) скрещивают с производителями второй (улучшающей) и, получив потомство первого поколения, спаривают женских потомков с производителями материнской породы. Таким образом, происходит разовое прилитие крови. Это делают для того, чтобы придать местной, аборигенной породе высокие продуктивные качества заводской породы, но при этом, не утрачивая ценные качества (например, приспособленность к потреблению малого количества концентрированных и большого количества грубых кормов, или резистентность к определённому заболеванию) улучшаемой породы.

При поглотительном (улучшающем) скрещивании маток улучшаемой породы спаривают с производителями улучшающей, полученное женское потомство первого поколения снова спаривают с производителями улучшающей породы. С женским потомством второго и третьего поколений поступают точно так же, а животных четвёртого поколения разводят «в себе», то есть спаривают между собой. Такое поглощение одной (малопродуктивной) породы другой (заводской) применяют, чтобы улучшить, преобразовать первую породу.

Переменное скрещивание бывает простым (скрещивают две породы) и сложным (скрещивают три и более породы). При двухпородном скрещивании две заводские породы спаривают, и получают женское потомство первого поколения, которое спаривают с производителями какой-либо одной из родительских пород. Полученное женское потомство второго поколения спаривают с производителями другой родительской породы. Так в каждом поколении производителей и меняют. При трёхпородном скрещивании женских помесей первого поколения скрещивают с производителями третьей породы. Затем женских помесей второго поколения покрывают производителями одной из исходных пород, третье поколение покрывают производителями второй породы, а четвёртое – производителями третьей и так далее. Это даёт возможность сохранить гетерозис в течение ряда поколений. Переменное скрещивание применяют в стадах, комплектуемых помесным молодняком собственного производства.

Заводское (воспроизводительное) скрещивание также бывает простым и сложным. Этим способом были получены новые породы и типы животных, поэтому данное скрещивание ещё называют породообразующим. Украинская степная белая порода свиней, михайловский тип ярославского скота созданы простым воспроизводительным скрещиванием, а примерами сложного заводского скрещивания служат брейтовская порода свиней, орловская рысистая порода лошадей, костромская порода крупного рогатого скота, алтайская порода овец.

Воспроизводительное скрещивание делится на четыре этапа:

I. создание породной группы, соответствующей целевым стандартам;

II. численное увеличение породной группы, накопление животных желательного типа;

III. разведение помесей в себе, консолидация (накопление и усиление) признаков в потомстве;

IV. название породы, апробация и утверждение породы, создание стандарта породы, внесение в Государственный реестр селекционных достижений.

Промышленное скрещивание применяется для товарных целей, то есть исключительно для получения наибольшего количества продукции за счёт явления гетерозиса. Различают простое (двухпородное) и сложное (трёх- и четырёхпородное) промышленное скрещивание. При двухпородном скрещивании получают помесей первого поколения и используют либо в основном стаде (если речь идёт о молочном скоте и лактирующих кобылах) или же реализуют после откорма на мясо. При трёхпородном скрещивании действуют на начальном этапе, как при трёхпородном переменном скрещивании, только после получения помесей второго поколения их дальше не разводят, а используют для получения продукции. При четырёхпородном скрещивании, а именно при четырёхпородном равнокровном, на начальном этапе формируют родительские пары из четырёх пород. Затем от каждой из них получают помесей первого поколения и спаривают между собой. Получают помесей второго поколения, которых используют для получения продукции.

Особым видом скрещивания является гибридизация. В классическом смысле гибридизация – это межвидовое скрещивание. Широко известны такие гибриды животных, как лошак (гибрид, полученный от скрещивания ослицы с жеребцом), мул (гибрид, полученный в результате скрещивания кобылы с ослом), семиреченская порода свиней (гибрид, полученный от скрещивания свиней крупной белой и кемеровской пород с диким кабаном), казахский архаромеринос (гибрид мериносовых овец с казахским архаром, или диким горным бараном). Есть также и другие примеры успешного применения межвидового скрещивания. Однако в последнее время понятие «гибридизация» получило несколько иной смысл. В птицеводстве и свиноводстве под гибридизацией понимают метод разведения, основанный на скрещивании животных специализированных пород, типов и линий, предварительно отселекционированных в определённых, обычно контрастных, направлениях продуктивности и положительно сочетающихся между собой. В любом случае, потомство, полученное в результате гибридизации, называют гибридами, или гибридным. Скрещивание гибридов между собой является также гибридизацией.

В зависимости от целей различают также воспроизводительную (для создания новых пород, типов, линий), вводную (для совершенствования пород), поглотительную (для коренного улучшения пород) и промышленную (для получения товарных гибридов) гибридизацию. Данный метод применяют в достаточной степени ограниченно (если говорить о классической гибридизации), потому что селекционеры сталкиваются с трудностями: нескрещиваемость видов между собой; частичная или полная бесплодность гибридных особей. Основными причинами таких осложнений являются различные наборы хромосом в гаметах, неспособность их к образованию жизнеспособных зигот, мацерáция (размягчение, разъединение клеток в тканях в результате растворения межклеточного вещества) зигот в организме матери или мацерация плода. В настоящее время разрабатываются методы преодоления этих препятствий.