что такое рсв управления внешнего блока

Системный подход к поиску неисправностей VRF-систем кондиционирования

VRF-система кондиционирования позволяет в режиме самодиагностики находить множество ошибок, возникающих из-за неисправного оборудования, ошибок проектирования, неправильного выполнения монтажа или пусконаладочных работ. Однако данная статья посвящена в основном другому случаю — дело в том, что VRF-система является сложным многоэлементным устройством. Поэтому часто возникают неисправности, не диагностируемые системой.

Прежде чем раскрыть проблему, обозначенную во вступлении к статье, позволю себе воскресить в памяти известное многим читателям ежегодное новогоднее развлечение советского периода — ремонт ёлочной гирлянды. Что-то около 30 лампочек, соединённых последовательно, при этом одна (или несколько) из них не работает. Необходимо найти неисправные. Понятно, что при последовательном измерении сопротивления каждой лампочки в худшем случае придётся сделать 29 измерений. Это решение «в лоб» предполагает, что измеряющий — очень старательный человек, имеющий к тому же много свободного времени, которое он тратит на проверку лампочек…

Как же решить задачу, обозначенную во вступлении к статье? Разделим всю гирлянду на две группы, равные по числу ламп, и с помощью того же прибора, которым производилось 29 измерений, померяем уже не отдельную лампочку, а сопротивление целой группы ламп. Определить группу с перегоревшей лампой таким путём не составит особого труда. Второй шаг. Используя тот же самый алгоритм, делим группу с неисправной лампочкой ещё раз на две части и опять измеряем сопротивление двух новых групп и т.д. до нахождения перегоревшей лампы (шаги 3, 4 и 5). Несложно подсчитать, что, где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдём её в нашей гирлянде максимум за пять измерений, в гирлянде из 16 ламп — за четыре измерения. Вот это и называется торжеством разума или использованием системного подхода.

Поиск неисправностей на VRF-системах кондиционирования воздуха во многом автоматизирован и не вызывает трудностей у монтажных и сервисных организаций. Фактически при запуске система сама себя тестирует и выводит данные или о нормальной работе, или о наличии каких-либо проблем. Где же выводится информация об ошибках в работе VRFсистемы?

Во-первых, эту функцию выполняет плата управления наружного блока (рис. 1). На данной плате присутствует дисплей, с помощью которого система: сигнализирует о том, нормальна её работа или нет; показывает, какие именно сбои произошли в системе; отображает текущие параметры работы кондиционера.

Во-вторых, есть индивидуальные проводные пульты управления. Информация об ошибках выводится в виде надписи Е:ЕЕ. Например, Е01 — неправильное присоединение пульта управления. В-третьих, на самих внутренних блоках находятся световые индикаторы, отвечающие за отображение работы внутреннего блока. Если световой индикатор работы внутреннего блока мигает, это говорит об ошибке в VRF-системе (а также о режимах размораживания, возврата масла, пробного пуска и сбоя питания).

VRF-система кондиционирования позволяет в режиме самодиагностики находить множество ошибок, возникающих из-за: неисправного оборудования, ошибок проектирования, неправильного монтажа или пусконаладочных работ. Всего система диагностирует более 50 различных неисправностей и отображает их коды на внутренних и наружных блоках, а также пультах индивидуального и центрального управления. По конкретному коду сервисный специалист легко найдёт неисправность и способ её устранения.

Однако эта статья, как уже отмечалось, посвящена в основном другому случаю — дело в том, что VRF-система является сложным многоэлементным устройством. Поэтому часто возникают неисправности, не диагностируемые системой. Либо определённый код ошибки может быть вызван различными неисправностями. И тогда эффективность их поиска целиком зависит от уровня знаний и умений сервисного инженера (причём время на этот поиск всегда ограничено).

Чтобы быстро найти неисправность, не нужно хаотично перебирать все возможные варианты, как в «лобовой атаке» на гирлянду, описанной в начале статьи, — это займёт много времени. Нужно воспользоваться методом системного подхода и определить, в какой именно подсистеме кондиционера произошёл сбой. Что обозначает термин «системный подход» для поиска неисправностей в VRF-системах? Это анализ всех внутренних и внешних элементов (подсистем), которые взаимодействуют и влияют друг на друга, и логическое понимание того, что может привести к неисправности.

Во-первых, необходимо понимать, из каких элементов (или точнее — подсистем) состоит наш кондиционер.

VRF-кондиционеры конструктивно состоят из следующих элементов: внутренних блоков; наружных блоков; пультов индивидуального управления; пультов центрального управления; фреоновых трубопроводов; дренажных трубопроводов; управляющего кабеля; питающего кабеля наружных блоков; питающего кабеля внутренних блоков.

С другой стороны, функционально VRF-системы кондиционирования включают в себя следующие системы:

? фреонового контура (теплообменники, компрессора, клапаны регулирования, трубопроводы и т.д.);

? питания и управления (платы управления, платы связи, автоматические выключатели, кабель связи, кабель питания и т.д.);

? воздушного охлаждения (вентиляторы, воздуховоды, воздухораспределители);

? водоотведения (дренажные насосы и дренажные трубопроводы).

Наша система кондиционирования взаимодействует с внешними системами со своими характеристиками, которые также влияют на её работу (рис. 2).

К таким системам относятся: система электропитания (напряжение, частота, фазность и т.д.); наружный воздух (температура, влагосодержание, скорость ветра и т.д.); внутренний воздух (температура, влажность и т.д.). Этапы поиска неисправности VRF-кондиционеров на основе системного подхода должны быть следующие. Этап 1: выявление признаков неисправности. Этап 2: углублённый анализ признаков неисправности. Этап 3: составление перечня возможных неисправных функций. Этап 4: локализация неисправной функции. Этап 5: локализация неисправности в системе. Этап 6: анализ отказов.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них.

Этап 1. Выявление признаков неисправности

Первый этап предлагаемого логического подхода к анализу неисправностей заключается в выявлении признаков неисправности. Прежде чем принять решение о необходимости ремонта устройства, следует проверить, как оно функционирует — правильно или неправильно. Все системы кондиционирования предназначены для выполнения конкретной задачи — поддержания требуемой температуры внутреннего воздуха в обслуживаемых помещениях. И если эта температура не поддерживается — это уже повод задуматься о правильности функционирования VRF-системы.

Принципиально проявление неисправности возможно по двум сценариям:

1. Отказ устройства. Отказ кондиционера — это простейший вид признака неисправности. Отказ означает, что либо все устройство, либо его часть не работает и, следовательно, не подаёт «признаков жизни». Например, отсутствие реакции внутреннего блока на сигналы пульта управления говорит о полном или частичном отказе кондиционера.

2. Ухудшение функционирования. Если кондиционер работает, но результат функционирования не соответствует его техническим характеристикам, то имеет место ухудшение функционирования. Быстрое устранение ухудшения функционирования очень важно, так как малая проблема впоследствии может привести к более серьёзной неисправности и полному отказу устройства.

Например, возможна ситуация, когда внутренний блок кондиционера «дует», и даже воздух выходит из кондиционера немного охлаждённый, но производительность устройства снизилась.

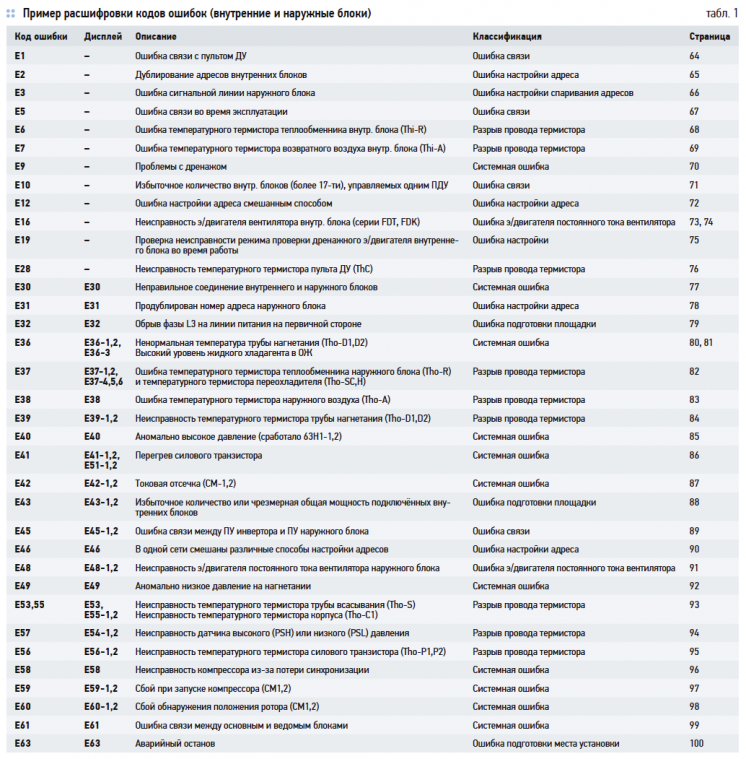

Огромная помощь в анализе работы системы оказывается самой системой. Тестирование и выявление не соответствующих норме параметров обозначается с помощью кодов ошибок, которые приведены в списке отображения результатов диагностики (табл. 1).

Этап 2. Углублённый анализ

На втором этапе более или менее явный признак неисправности необходимо подвергнуть детальному анализу. Необходимо «погонять» кондиционер в разных режимах, чтобы понять, когда именно появляются признаки неисправности, в каких режимах работы или при каких условиях его эксплуатации.

Например, снижение производительности дальних по фреонопроводу внутренних блоков возможно: а) из-за местного сопротивления (залом, засорение, некачественная пайка) дальнего участка трубопровода; б) из-за снижения производительности наружного блока VRF.

Включение только дальнего внутреннего блока на системе покажет более детальное проявление неисправности — во всех режимах либо только в режиме максимальной производительности системы. Если один включённый блок заработает как нужно — засора нет и проблема, скорее всего, в общем нехватке расхода фреона.

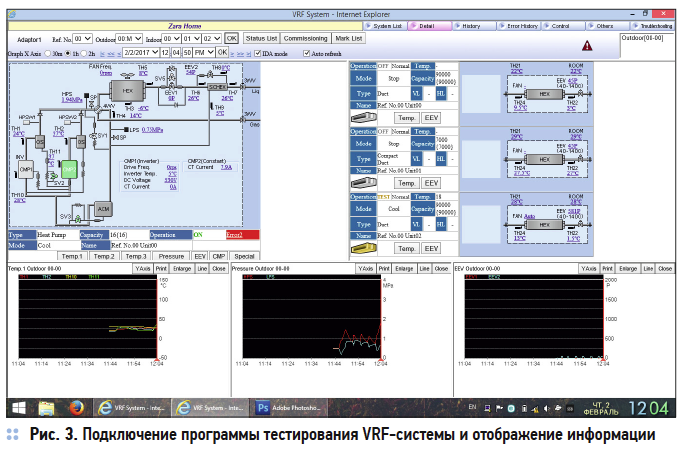

Для более глубокого анализа признаков неисправности VRF-систем предназначены специальные сервисные программы, с помощью которых сервисный инженер может быстро определить множество параметров работы системы. Программа выводит практически все параметры работы в удобном виде: в режиме реального времени показания всех температурных датчиков внутренних и наружных блоков, высокое и низкое давление в системе, величины открытия регулирующих клапанов, количество и производительность работающих компрессоров наружных блоков, сохранение истории ошибок с момента запуска системы (рис. 3).

Этап 3. Составление перечня возможных неисправных функций

На этом этапе нужно внимательно рассмотреть признаки неисправности, подумать и задать вопрос: «Где может находиться неисправность, чтобы она могла быть источником выявленных её признаков?»

Чтобы ответить на этот вопрос, от специалиста по сервису систем кондиционирования требуется знание элементов системы кондиционирования и их функций. На основе этого знания требуется определить возможные нарушения функций элементов системы. Причём важно понимать, что система кондиционирования воздуха состоит из многих сотен и даже тысяч деталей, и найти неисправность путём методичной проверки функционирования каждой из них очень долго, да и практически невозможно. Поэтому нужно уметь делить систему на группы элементов, которые в дальнейшем подвергнутся более детальному анализу в случае неисправности данной группы.

Например, снижение производительности всей VRFсистемы по холоду может быть вызвано многими причинами: засор, залом (рис. 4), утечка фреона, загрязнение теплообменников, неправильная адресация системы и т.д., и мы не знаем, что же именно привело к этой проблеме. Однако мы можем разделить все возможные неисправности на две группы: проблемы с фреоновым контуром и проблемы с системой управления. И в дальнейшем приступить к определению конкретной проблемной функции.

Этап 4. Локализация неисправной функции

Когда мы определили возможные неисправные функции или группы, нам необходимо дифференцировать неисправность и понять, в какой именно группе функций она находится. На данном этапе мы приступаем к физическим измерениям параметров работы системы с помощью стандартных контрольно-измерительных приборов и интерпретации полученной с помощью них информации.

Важно руководствоваться следующими принципами:

1. Методом исключения проверять функциональные группы. Необходимо методично проверять каждую функциональную группу с целью определения правильности её функционирования и найти неисправный узел функционирования. Например, мы не знаем, почему не охлаждает внутренний блок, хотя остальные внутренние блоки системы работают нормально. Либо проблема с доступом фреона к блоку, либо проблема с системой автоматики. Часто в этом случае помогает режим «Тест», запущенный с наружного блока, в котором все клапаны на внутренних блоках принудительно открываются на максимум и наружный блок выдаёт максимальное количество хладагента в систему. Если данный внутренний блок вообще не включился — проблема с системой автоматики (отсутствие связи между наружным и внутренним блоком, неправильная адресация, разрыв кабеля связи, выход из строя платы связи и т.д.). Если включился, но не охлаждает — проблема с фреоновым контуром (засор, залом, неправильная пайка, перепутан фреоновый контур и т.д.) — рис. 4.

2. Выбор контрольных проверок производить по принципу максимальной полезности и минимальных затрат труда. Необходимо делать в первую очередь те измерения, которые, с одной стороны, дадут максимум информации и сузят круг поиска, а с другой стороны — требуют минимальных затрат времени для проверки. Например, мы определили, что происходит снижение производительности всей системы кондиционирования по холоду. Возможными причинами проблемы могут быть неправильная пайка газовых тройников или неверное количество фреона в системе (рис. 5 и 6). Чтобы понять первое, нужно разобрать систему и визуально оценить, нет ли заниженного сечения. Вторая причина может быть обнаружена путём проверки давления в жидкостном и газовом трубопроводах на наружном блоке. Понятно, что проще и быстрее проверить давление.

Этап 5. Локализация неисправности в системе

На данном этапе мы должны найти конкретный элемент схемы, который вышел из строя. До этого мы определили, какая именно функция и какая группа элементов не работает, и теперь необходимо более детально определить источник неисправности. Существуют следующие методы проверки элементов:

1. Проверка параметров работы. Мы знаем, что любой конкретный элемент должен выполнять определённые функции, и знаем особенности и параметры его функционирования. Необходимо произвести измерения этих параметров для проверки соответствия. Например, система работает на холод, но не переключается на тепло. Возможная причина этого — неисправность четырёхходового клапана. Для проверки его работы мы замеряем электрические параметры на электродвигателе клапана и по результатам делаем вывод о неисправности клапана либо системы управления.

2. Замена элементов на заведомо исправные. Один из многочисленных плюсов систем VRF — модульность конструкции, благодаря которой на одном объекте устанавливается несколько абсолютно идентичных элементов системы: наружные и внутренние блоки, пульты управления. Поэтому если все системы нормально работают, а одна даёт сбои, то легко найти неисправный элемент, временно меняя его на исправный с другого блока. Например, внутренний блок выдаёт ошибку связи Е5, которая может быть вызвана обрывом (плохим соединением) кабеля связи, неисправной платой управления наружного блока, неисправным блоком питания наружного блока. Можно исключить неисправность платы наружного блока, поменяв её с заведомо исправным блоком. Если ошибка осталась — необходимо проверять остальные элементы. (Конечно, меняя детали на заведомо исправные, иногда можно получить выход из строя исправных).

Этап 6. Анализ отказов

На первом и втором этапе мы нашли и проанализировали признаки неисправности, на третьем и четвёртом — обнаружили возможные неисправные функции, пятым этапом мы определили неисправный элемент. Казалось бы — всё, но есть очень важный последний этап — анализ отказов элементов. Если мы поменяем отказавший элемент без поиска причин его отказа, вполне может быть ситуация, когда он скоро выйдет из строя вновь. То есть нам важно ещё найти причину отказа, которая может быть вызвана ошибочным проектированием системы, неправильным монтажом, ненадлежащей эксплуатацией или изначально дефектным элементом системы. По статистике, 90 % всех выходов из строя кондиционерного оборудования происходит из-за некачественного монтажа. Поэтому в первую очередь необходимо проверить факторы ошибки монтажа, которые могли привести к выходу элемента системы из строя. Например, выход из строя компрессора мог стать следствием короткого замыкания обмоток. Причиной этого может быть перегрев компрессора, который легко диагностировать по следам перегрева на войлочной изоляции. Перегрев компрессора, в свою очередь, возникает из-за малого расхода фреона при недостаточной заправке системы или залома трубопровода, или засорения фильтров и т.д.

Некоторые ошибки монтажа

Рассмотрим разнообразные интересные и необычные случаи из авторской практики монтажа.

1. Неправильное подключение фаз

При запуске системы VRF-система проработала два часа без ошибок. После чего на следующий день выдала ошибку перефазировки. После выключения и включения автомата питания система заработала без ошибок, однако снова через два дня остановилась по причине возникновения той же ошибки.

Перефазировка — ошибка, возникающая при подключении трёхфазных блоков, проявляется в 50 % случаев запуска. После проверки параметров подключения и питающего напряжения выяснилось, что всё в норме. Остаётся перефазировка, но тогда система не работала бы изначально. Парадокс ситуации был в том, что либо есть перефазировка, либо её нет — среднего положения быть не может. Однако данный пример показал, что может. Причина — нулевой ток на фазе L3, который «выплывает» только в случае, если работает один из двух инверторных компрессоров. А это означает, что провод L3 компрессора №2 подключён к токовому трансформатору CT1 на плате, и, соответственно, провод от компрессора №1 подключён на CT2. Перепутали либо на фабрике, либо в сервисе, когда «перекидывали» плату (рис. 7). И пока работает один компрессор — ошибки нет.

2. Кабель связи

При запуске система «видела» только один внутренний блок из 11-ти, причём в центре системы. Особенностью монтажа являлся тот факт, что кабель связи был выполнен обычным трёхжильным проводом, как и кабель питания. Налицо проблема связи, которая может возникнуть только тремя путями: обрыв кабеля связи, неправильная адресация и неисправность платы связи. После проверки было выяснено, что обрыва кабеля связи не было, адресация выполнена вручную без ошибок. Но при подключении кабель связи и кабель питания на одном из блоков были перепутаны. Напряжение 220 В ушло на линию связи последовательно на все остальные блоки. В результате сгорели предохранители на платах управления, установленные на такой случай.

3. Охлаждение платы инвертора

Система с наружным блоком отработала всё лето, однако через два-три месяца эксплуатации производительность сильно снизилась. Индекс производительности — 120 %. Включены все внутренние блоки на охлаждение, уставка +18 °C, в помещении +30 °C. После 30 минут работы наблюдается снижение частоты вращения компрессора до 20 Гц, увеличение давления кипения и… никаких аварий.

Количество фреона, чистота теплообменников, напряжение, токи компрессора, температура нагнетания компрессора, датчик низкого давления, степень открытия EEV всех внутренних блоков и сенсоры температур — всё в норме.

После обследования системы выяснилось, что для охлаждения радиатора силового транзистора есть специальный воздушный канал, и в этом канале за два-три месяца появилось «гнездо», то есть куча всякого мусора, пух, листья и т.п. Вследствие того, что не производился отвод тепла от радиатора IGBT транзистора, он перегревался до +70 °C, и автоматика снижала частоту вращения компрессора до 20 Гц, чтобы снизить степень сжатия и рабочий ток и тем самым уменьшить температуру на радиаторе.

Выводы

Автор статьи ставил перед собой цель показать алгоритм нахождения неисправности в сложных и многокомпонентных системах, к которым, без сомнения, относятся и системы кондиционирования класса VRF. Надеемся, что это удалось ему в полной мере, и коллеги-монтажники и сервисные специалисты используют приведённые практические выкладки в своей повседневной работе.

Расчет по страховым взносам

Расчет по страховым взносам (РСВ) — это ежеквартальная форма отчетности, которую страхователи сдают в ФНС. Из этой статьи вы узнаете, кто сдает РСВ и когда нужно сдать расчет, а также найдете бланк, образец и инструкцию к заполнению.

РСВ — что это за форма. Кто и когда должен сдавать отчет

РСВ — это ежеквартальный отчет по страховым взносам всех видов: на пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Отчет сдают все организации и предприниматели, которые являются страхователями, даже если нерегулярно уплачивают взносы за своих сотрудников. Тип договора при этом не важен: за сотрудников на договоре подряда отчитываются так же, как и за работников по трудовому договору.

Организации, обособленные подразделения и филиалы отчитываются в налоговую по месту ведения деятельности или учета. При этом обособленные подразделения представляют расчет по месту своего нахождения, если у них открыты счета в банках и они самостоятельно начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. В ином случае отчетность по обособленному подразделению подается по месту нахождения самой организации.

ИП и самозанятые граждане — представляют расчет в налоговую инспекцию по адресу прописки.

Важно также знать, что с 1 января 2020 года представлять расчет в электронном виде обязаны страхователи с численностью свыше 10 человек (поправки в ст. 431 НК РФ внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Даже если в отчетном периоде вы не делали отчислений за сотрудников, все равно сдайте расчет в налоговую. Это нужно, чтобы вас не посчитали опоздавшим и не начислили штраф. Для этого заполните обязательные разделы расчета и сдайте в налоговую нулевую форму.

Сроки сдачи установлены НК РФ — 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом. В 2021 году РСВ нужно сдать в сроки:

| Отчетный период | Крайний день сдачи (2021 год) |

|---|---|

| 2020 год | 1 февраля |

| I квартал 2021 | 30 апреля |

| 6 месяцев 2021 | 30 июля |

| 9 месяцев 2021 | 1 ноября |

На РСВ действуют общие правила переноса. Поэтому, если последний день сдачи приходится на выходной или праздник, то срок отодвигается на следующий рабочий день.

Дарим онлайн‑бухгалтерию тем, кто сдает отчетность!

Подключите Контур.Экстерн для отчетности и получите Контур.Бухгалтерию на год в подарок

Если страхователь сдаст отчет позже назначенного срока — его оштрафуют. Штраф равен 5 % от взносов, которые надо уплатить по данным РСВ (уплаченные вовремя взносы инспекторы вычтут из этой суммы). Его начисляют за каждый полный и неполный месяц просрочки. При этом вы не сможете заплатить штраф меньше 1 000 рублей, но и больше чем на 30 % от взносов вас не накажут.

Еще одна неприятность, которая ждет опоздавших, — блокировка расчетного счета. Налоговая вправе заблокировать его за опоздание больше, чем на 10 рабочих дней.

Расчет по страховым взносам: форма в 2021 г.

Начиная с отчетности за 2020 год, страхователи должны использовать новый бланк расчета по страховым взносам. Его форма, порядок заполнения и электронный формат утверждены приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751.

Что изменилось в новом бланке.

У каждой декларации по налогам и отчета по взносам есть свой код — КНД. Форма РСВ по КНД — 1151111.

Форма расчета состоит из 24 листов. Она включает титульный лист, три раздела и приложения к ним. Всем страхователям обязательно заполнить:

Образец заполнения расчета по страховым взносам (включает только обязательные разделы) — скачать.

Все остальные листы расчета заполняйте, только если выполнили соответствующие действия или относитесь к категории, которая должна его заполнить. Так, для плательщиков, которые производили выплаты в последние три месяца отчетного периода, следует заполнить:

Чтобы заполнить расчет по взносам, достаточно воспользоваться порядком заполнения.

| Раздел РСВ | Кто должен заполнить |

|---|---|

| Раздел 1, приложение 1, подразд. 1.3 | Те, кто уплачивал взносы по доп.тарифам |

| Приложение 1.1 | Те, кто платил зарплату летчикам или работникам в угольной промышленности |

| Раздел 1, приложение 3 | Раньше заполняли те, кто выдал сотрудникам пособия. Теперь это приложение не заполняет никто, так как по всей России ФСС платит пособия напрямую |

| Раздел 1, приложение 4 | Те, кто выплачивал пособия пострадавшим на Чернобыльской АЭС за счет федерального бюджета. Его тоже заполнять не надо, так как пособия платит сразу ФСС. |

| Раздел 1, приложение 5 | IT-компании, с пониженными тарифами |

| Раздел 1, приложение 6 | НКО на УСН |

| Раздел 1, приложение 7 | Те, кто занимается анимацией |

| Раздел 1, приложение 8 | Те, кто выплачивал доход иностранцам, временно пребывающим в стране |

| Раздел 1, приложение 9 | Те, кто выплачивал доходы студотрядам и отдельным студентам |

| Раздел 2, приложение 1 | Главы КФХ |

Порядок заполнения РСВ

Титульный лист

В первую очередь на титульном листе заполните название и ИНН/КПП организации или ИП. Если вы заполняете РСВ от имени обособленного подразделения, которое самостоятельно выплачивает зарплату персоналу, то указывайте КПП конкретного подразделения.

Укажите номер корректировки. Это три цифры в формате 001, 002 и т.д. Для первичного расчета впишите 000.

Для обозначения периода, за который подается РСВ, в строке «Код отчетного периода». Например, код 33 — это значит, что период составляет 9 месяцев.

Подавайте РСВ в ту ИФНС, где состоите на учете. В строке «Код ФНС» укажите номер вашей инспекции.

В строке «По месту нахождения» впишите трехзначный код, соответствующий месту представления расчета в ФНС. Ознакомиться с кодами можно в приложении № 4 Приказа ФНС России от 18.09.19 № ММВ-7-11/470@.

Если организация подает уточненный расчет за закрытое ОП либо лишенное полномочий начислять выплаты, то в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)» укажите код «9», а в поле «ИНН/КПП реорганизованной организации / ИНН/КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения» укажите ИНН/КПП этого подразделения.

В поле «Среднесписочная численность» с расчета за 2020 год указывается среднесписочная численность сотрудника за отчетный и расчетные периоды. Отдельный отчет сдавать больше не надо, в том числе вновь созданным организациям. Для расчета показателя пользуйтесь правилами, утвержденными приказом Росстата от 27.11.2019 № 711 в п. 76-79.11.

Впишите код ОКВЭД, ФИО лица-подписанта и дату подписания расчета. Графу «Заполняется работником налогового органа» оставьте пустой.

Раздел 1

В первом разделе укажите «Тип плательщика»:

«1» — если в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически осуществляли выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц;

«2» — если в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически не осуществляли выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (в отношении всех работников);

пропишите код ОКТМО и КБК. Все прочие строки заполните данными из приложений 1 и 2. Поэтому начинайте заполнение раздела 1 с приложения 1.

Приложение 1. В нем отразите информацию о взносах на ОПС и ОМС. Само приложение состоит из трех подразделов. Рассмотрим, как заполнять обязательные подразделы 1.1 и 1.2.

Подраздел 1.1. Заполняется в отношении взносов на обязательное пенсионное страхование.

В строке 001 укажите код применяемого тарифа в соответствии с приложением 5 к порядку заполнения. Если в отчетном периоде применяется более одного тарифа, то требуется заполнить приложение 1 для каждого тарифа.

В строке 010 вписывается количество застрахованных лиц, в строке 020 — количество сотрудников со страховыми взносами.

Если у вас есть работники, чей доход превышает предельную базу, то их количество впишите в строку 021.

В строку 030 впишите сумму доходов персонала. А необлагаемые доходы (например, больничные) впишите в строку 040. В строке 045 можно указать суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. Строка 050 — это разница между строками 030, 040 и 045.

Если вы превышаете предельную базу по расчету страховых взносов, по строке 051 пропишите сумму превышения.

Строка 060 по каждой графе равна сумме взносов, начисленных по соответствующему тарифу по всем сотрудникам.

Строки 061 и 062 предназначены для разбивки рассчитанных взносов с доходов без превышения базы и с доходов, превышающих ее.

Строки с 030 по 062 заполняются в разрезах:

Подраздел 1.2. В нем отразите информацию по взносам на ОМС. Содержит те же строки, что и подраздел 1.1. Заполняется аналогично. Только строка 060 равна строке 050, умноженной на ставку по взносам в ОМС. Помните, подраздел по ОМС обязателен к заполнению, даже если вы применяете ставку по ОМС 0 %.

Приложение 2. В нем расписывается расчет взносов на социальное страхование. На этом листе есть строка 001 «Код тарифа плательщика», где надо указать код применяемого тарифа аналогично заполнению Приложения 1. Страниц со строками 001 — 060 заполнить столько, сколько тарифов применено в отчетном периоде. В строке 002 «Признак выплат» укажите признак. С 2021 года Фонд социального страхования напрямую выплачивает пособия вашим сотрудникам, поэтому впишите код «1». Код «2» применяется только для старых расчетов.

В строке 010 вписывается количество застрахованных лиц, в строке 015 — количество сотрудников со страховыми взносами.

В строке 020 укажите суммы выплат, в строке 030 — суммы, необлагаемые взносами, а в строке 040 — суммы, превышающие предельную величину базы для начисления взносов.

Строка 050 = стр. 020 — стр. 030 — стр.040.

Если применяется общий тариф и выплачивались доходы иностранцам, временно пребывающим в РФ, то их выплаты следует указать в строке 055, для выделения из общей базы и начисления взносов по ставке 1.8%. Умножив базу (стр. 050 — стр. 055) на 2,9 % и добавив стр. 055 × 1.8% вы получите значение для строки 060.

Раздел 3

Заполняется по каждому работнику.

В строке 010 указывается признак аннулирования сведений «1», в случае отмены ранее представленных сведений по застрахованному лицу. При этом в подразделе 3.2 в строках 130–170, 190–210 указываются прочерки. При первичном представлении расчета поле не заполняется.

В подразделе 3.2.1 в графе 120 пропишите номер месяца, то есть первый месяц из последних трех — 1, второй — 2, третий — 3.

Для заполнения графы 130 обратитесь к Приложению 7 Порядка заполнения РСВ, в нем представлены коды категорий застрахованных работников.

Суммы доходов и начисленных страховых взносов заполняются по графам 140–170. Если применялись дополнительные тарифы, то заполните подраздел 3.2.2 графы 180–210. При этом в графе 190 укажите код застрахованного лица в соответствии с Приложением 8 Порядка заполнения.