что такое римский час

Простите, который час?

А который час теперь в риме? если спросить прохожих, все ответят по-разному… Послушать Сенеку, так в Риме невозможно знать точное время, легче привести к согласию философов, чем согласовать часы…

Действительно, у римлян не очень точная система подсчета времени. Самая распространенная основана на использовании солнечных часов. Они бывают самых разнообразных видов и размеров. Самые большие солнечные часы в Риме были установлены по приказу Августа на Марсовом поле. Размером они с большую площадь (6о на 160 метров), а в роли гномона, то есть столба, отбрасывающего тень, используется обелиск, привезенный из египетского города Гелиополя. Даже те, кто никогда не бывал в Риме, могли видеть в теленовостях: он теперь возвышается напротив Палаццо Монтечиторио[11] и с его изображения часто начинаются репортажи из итальянского парламента. Две тысячи лет назад обелиск бросал свою огромную тень на большую площадь, мощенную плитами из белоснежного травертина. Бронзовые градировочные линии показывали время суток и день года. Тот, кто проектировал эти гигантские солнечные часы, сделал так, что знаменитый Алтарь Мира (Ara Pacis) оказывался на продолжении линии осеннего равноденствия, 23 сентября, когда день и ночь имеют равную продолжительность. 23 сентября было днем рождения императора Августа. И тень обелиска падала в сторону алтаря, символически объединяя императора, движение солнца и «римский мир» (pax Romana)…

В Риме Траяна, по которому мы гуляем, есть и множество «обычных» солнечных часов: их можно видеть на многих общественных зданиях, во внутренних садиках домов богачей и даже у простых прохожих. Это крошечные квадранты, диаметром около трех сантиметров, их называют solaria и используют подобно нашим карманным часам. Они вогнутые и напоминают маленькую подставку для яйца: на одной стороне дырочка, через которую проникает солнечный свет. Он падает яркой точкой на ряд знаков и линий на вогнутой поверхности и указывает время. Проблема в том, что такие часы работают только в Риме: их линии и метки соответствуют широте Рима. На другой широте часы сбиваются, так что брать их с собой в дорогу бессмысленно…

Время можно узнать и по особым водяным часам. Они действуют подобно песочным: это стеклянные сосуды, в которые падают капли воды из верхнего резервуара. Метки, вырезанные на стекле, обозначают время уровнем поднимающейся воды. Такие часы имеют важное преимущество по сравнению с солнечными: они показывают время и ночью, и в пасмурные дни. В эпоху Траяна они широко распространены в домах богачей как подтверждение их статуса. А в некоторых случаях они могут даже быть «с боем», как наши часы с кукушкой или маятником. По словам Витрувия, великого архитектора времен Августа, некоторые часы снабжены поплавками, соединенными с особыми механизмами, издающими пронзительный свист или подбрасывающими в воздух камни либо же… яйца. Петроний же упоминает о более простом способе: в его знаменитом романе «Сатирикон» главный герой, Тримальхион (нувориш, не отличающийся изысканным вкусом) держит дома музыканта, который дудит в рожок, «отбивая» время.

Так все-таки: сколько же часов в сутках у древних римлян? Двенадцать дневных и двенадцать ночных. Счет часов начинается с рассвета: hora prima, hora secunda, hora tertia и так далее до заката, когда наступает hora duodecima — «двенадцатый час». С этого момента начинают отсчитывать двенадцать ночных часов, вплоть до рассвета. Потом цикл возобновляется…

Значит, они отсчитывают часы так же, как мы? Не совсем. Прежде всего потому, что римляне, у которых нет точных часовых механизмов, не ведут счет на минуты и секунды. И еще потому, что часы неодинаковы по длине, которая зависит от… времени года!

Действительно, центральный ориентир для римлян — полдень, когда солнце в самой высокой точке. В этот момент наступает середина Дня: прошло шесть часов с рассвета, осталось шесть часов до заката. Очевидно, что летом дни длиннее, а зимой короче. Поэтому летние часы «длиннее» зимних. И намного. К примеру, от полудня до часа дня летом проходит семьдесят пять наших современных минут, а зимой всего сорок четыре, почти половина!

То же самое происходит, только наоборот, с ночными часами, про которые чаще говорят vigiliae, буквально «стражи» (из лексикона военных): каждая ночь, таким образом, делится на четыре «стражи» по три часа каждая.

Ясно, что с такими «плавающими» часами и не имея точных приборов для определения времени, какие есть у нас, римляне в повседневной жизни не были строги в отношении времени встречи и терпимо относились к опозданиям. Но был и способ соблюсти пунктуальность, например, условиться о встрече на форуме, «когда он наполовину полон»; если бы мы каждый день проверяли, глядя на часы, то заметили бы, что этот момент примерно соответствует одному и тому же времени дня… Но настоящими стрелками, отмеряющими время римлян, были на самом деле занятия, сменявшие друг друга в течение суток.

Для удобства, однако, мы в нашей экскурсии по Древнему Риму будем продолжать пользоваться современной системой подсчета времени, к которой привыкли.

Примечания:

Первое издание книги вышло в 2007 году.(Прим. ред.)

Палаццо Монтечиторио — резиденция парламента Итальянской Республики.(Прим. пер.)

Счёт времени в древнехристианскую эпоху

иеромонах Михаил Арранц, Юрий Рубан

Пытаясь реконструировать общую схему древнехристианскрй молитвенной практики, особенно суточного круга (этому посвящена восьмая глава), мы оказываемся в мире римских календарных понятий. Многие выражены привычными терминами («час», «полночь», «утро»), и это может приводить к недоразумениям. Необходимо поэтому определить их историческое значение и соотношение с современными понятиями.

Слово день (dies) обозначало у древних римлян как естественный («световой») день — время от восхода до заката солнца, — так и день гражданский (сутки) т. е. время от полуночи до полуночи.

Точного деления дня на определенные промежутки первоначально не было. Разделение суток на часы (horae temporales) началось только с введением солнечных и водяных часов (III—II вв. до н. э.). С тех пор время от восхода до заката солнца делилось на двенадцать равных отрезков («часов»), и на столько же частей делили время от заката до восхода солнца. Ясно, что римские ночные часы были длиннее дневных зимой и короче их летом. Сравняться между собой — и соответствовать нашему фиксированному часу (60 минутам) — они могли только в период равноденствия (см.: Санчурский, с. 199–200). Конечно, это сезонное различие более заметно на Севере, нежели в странах Средиземноморья.

Для военной караульной службы римляне делили ночь (от заката до восхода солнца) на четыре «стражи» (лат.: vigiliæ, custodiæ, греч. φυλακαί), вошедшие в гражданское употребление и позднее даже ставшие временно́й рамкой христианского суточного цикла. По рассказам Полибия, Тита Ливия, Тацита и других авторов, в начале каждой стражи раздавался громкий звук воинских труб, слышимый на большом расстоянии1. Этот факт не мог не влиять на жизнь (и сон) окрестного населения, то есть практически всех граждан империи, по которой были капиллярно распределены римские легионы и многочисленные сторожевые караулы.

Первая ночная стража продолжалась с начала «ночи» (с 18 часов) до 21 часа по нашему счислению, вторая — с 21 часа — до полуночи. Римский историк Плиний Старший (погиб в 79 г. н. э.) определяет начало третьей стражи в полночь, а начало четвертой — к пению петухов (Естественная история. X, 21). Ритор Фриних Аравийский (П в. н. э.) дополняет данные Плиния, говоря, что т. н. «получи» (μέσαι νύκτες. — siс!) продолжались с 3‑го или 4‑го часа ночи (по нашему — с 20-ти или 21 часа) до пения петухов, или «утра» (ὄρθρος), т. е. до 3 часов утра2. Обратим внимание, что в данном случае «полночь» (букв. средняя часть ночи) не момент смены суток (о часов, как мы привыкли), а довольно продолжительный период времени, включающий в себя вторую и частично третью военные стражи.

Значение греческого слова ὄρθρος, о́ртрос со временем менялось, и это надо учитывать при чтении древних текстов, а особенно — их переводов. Впоследствии его переведут не совсем точным понятием «утро» (откуда и название соответствующего богослужебного часа — Утреня). В древности слово обозначало весьма продолжительный период времени — начиная с первого пения петухов, когда обычно еще темно, вплоть до самого начала дня, т. е. всю четвертую стражу ночи (т. е. от 3‑х до 6 часов утра по современному счислению). В него включались еще два хронологических момента, имеющие большое значение для «утреннего» богослужения:

а) лат. «аlbа», — когда небо белеет, т. е. только-только начинает рассветать, и

б) лат. «аurora», греч. ἕως, «утренняя заря», «денни́ца», — когда небо алеет уже непосредственно перед восходом солнца.

Монахи начинали «утреннюю» службу еще перед рассветом. Утреня городская, или «соборная», разумеется, начиналась позднее — с восходом солнца. Память этого закрепилась в названии двенадцати молитв, читаемых теперь священником на Утрене перед царскими вратами, это — ἑωθηναί, т. е. молитвы «утренней зари», молитвы «денницы», содержание которых непосредственно связано с этим периодом суток. (Другой вопрос, что в русской практике они очень часто читаются не в свое время и потому теряют свой смысл.)

Возникает вопрос: как считали время Иисус Христос и апостолы? Рассмотрим характерные евангельские свидетельства:

«Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозаин дома: вечером ли, или в полночь, или в пение петухов, или утром» ( Мк. 13:35 ). «Если и во вторую, и в третью стражу придет» ( Лк. 12:38 ). «В четвертую же стражу ночи Он пришел к ним» ( Мф. 14:25 ; ср. Мк. 6:48 ).

Сопоставляя тексты, находим, что деление ночи здесь вполне совпадает с общеримским. Порядок евангельских ночных страж, в переводе древних часов на современные, выглядит так:

КАЛЕНДАРЬ И ЧАСЫ В РИМЕ

КАЛЕНДАРЬ И ЧАСЫ В РИМЕ

…Мы говорим: годы-завистники

Мчатся. Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему.

Гораций. Оды, I, II, 7—8

Римляне, как и греки и другие народы, многократно (и не всегда удачно) изменяли свою систему исчисления времени, пока не выработали знаменитый римский календарь, в основном сохранившийся и до сих пор.

Согласно литературной традиции, в начальную эпоху существования Рима (датой основания города считается 753 год до н. э.) римский год, так называемый Ромулов год, делился на 10 месяцев, первым из которых был март — месяц, посвященный легендарному отцу Ромула богу Марсу и потому носивший его имя. Этот год включал в себя всего 304 дня, распределенных по месяцам неравномерно: апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь и декабрь имели по 30 дней, а четыре других месяца — по 31 дню. Некоторые ученые ставят под сомнение эти сведения о первом римском календаре, применявшемся в легендарный царский период истории города, однако упоминания о бытовавшем некогда десятимесячном годе мы находим у многих римских писателей, таких, например, как Овидий (Фасты, I, 27–29; III, 99, 111, 119) или Авл Геллий (Аттические ночи, III, 16, 16). Память же о том, что именно «месяц Марса» был первым месяцем в году, можно обнаружить в названиях таких месяцев, как сентябрь (от «септем» — семь), октябрь («окто» — восемь), ноябрь («новем» — девять) и декабрь («децем» — десять). Итак, наши девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый месяцы считались в Риме соответственно седьмым, восьмым, девятым и десятым.

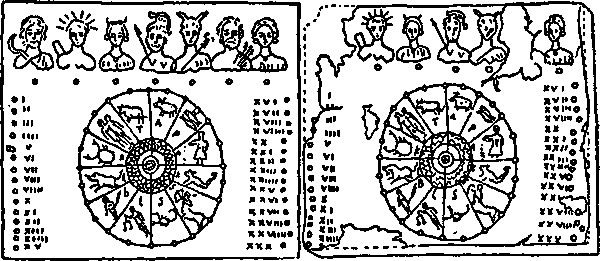

Календарь для определения месяца, недели и дней. Вверху — боги-покровители дней недели: Сатурн, Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера.

Вместе с тем источники сообщают весьма разные, часто противоречащие друг другу известия об этом первом римском календаре. Так, в жизнеописании второго римского царя Нумы Помпилия Плутарх рассказывает, будто при Ромуле «в исчислении и чередовании месяцев не соблюдалось никакого порядка: в некоторых месяцах не было и двадцати дней, зато в других — целых тридцать пять, в иных — и того более» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Нума, XVIII). Отсутствие точной, однозначной информации делает особенно сложным изучение того, как древние римляне измеряли время.

Следует также иметь в виду, что и в Италии, хотя и в меньшей степени, чем в Греции, существовали календарные различия регионального характера. Римский грамматик III в. н. э. Цензорин в своем обстоятельном трактате «О дне рождения» (X, 22, 5–6) утверждает, что в городе Альба март состоял из 36 дней, а сентябрь — только из 16; в Тускуле месяц квинтилий (июль) насчитывал 36 дней, а октябрь — 32; в Арретии же этот месяц имел целых 39 дней.

Первоначально, сообщает Плутарх, «римляне понятия не имели о различии в обращении луны и солнца» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Нума, XVIII). По преданию, царь Нума, приняв во внимание разницу между лунным и солнечным годом, ввел в римский календарь еще два месяца — январь и февраль. Об это реформе мы узнаем и из сочинения Тита Ливия (От основания города, I, 19, 6), который говорит, что царь разделил год на двенадцать месяцев в соответствии с движением Луны. Таким образом, в основе раннеримского календаря лежал лунный год. Согласно Макробию (Сатурналии, I, 13), в календаре Нумы семь месяцев — январь, апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь и декабрь — имели по 29 дней, четыре: март, май, июль и октябрь — по 31, и лишь февраль — 28 дней. Такое распределение дней по месяцам объясняют суеверием римлян, избегавших четных чисел как «неблагоприятных».

В середине V в. до н. э. особая комиссия из 10 видных граждан (децемвиров), задачей которой была выработка законов, попыталась осуществить еще некоторые реформы календаря. С введением дополнительных месяцев (это предусматривала еще реформа царя Нумы), повторявшихся через определенные промежутки лет, тогдашний римский календарь должен был приблизиться к солнечному циклу. Сведения об этой реформе приводит в своем труде Макробий (Сатурналии, I, 13, 21), ссылаясь на анналистов II в. до н. э. Современные исследователи склонны, напротив, полагать, что эта многовековая традиция не во всем достоверна и что «Ромулов год» длился гораздо дольше. Возможно, что двенадцатимесячный цикл был введен лишь триста лет спустя после смерти славного царя Нумы и что именно это событие связано с деятельностью упомянутых римских децемвиров.

Но независимо от того, когда год был разделен на 12 месяцев, основой системы исчисления времени оставался лунный год, а введение дополнительных дней не устранило всех проблем упорядочения календаря. С 191 г. до н. э. жрецы — понтифики — в силу закона Глабриона имели право вводить дополнительные месяцы по собственному усмотрению (а не так, как в Греции — со строго определенной периодичностью). Подобная деятельность жрецов не опиралась на какие-либо научные представления или расчеты: так, через два года на третий вводили дополнительный месяц, насчитывавший то 22, то 23 дня. Произвольное обращение с календарем привело к совершенному хаосу и неразберихе. Примером этому может служить ситуация, сложившаяся в 46 г. до н. э., когда разница между — номинальным и фактическим моментом годичного цикла составила уже 90 дней, поскольку с 59 до 46 г. до н. э. вообще не было «високосных» лет. Времена года перестали совпадать с соответствующими им месяцами, и потому Макробий имел полное право назвать 46 год до н. э. «годом замешательства». Об этом же напоминает своим читателям Светоний: «Из-за нерадивости жрецов, произвольно вставлявших месяцы и дни, календарь был в таком беспорядке, что уже праздник жатвы приходился не на лето, а праздник сбора винограда — не на осень» (Светоний. Божественный Юлий, 40).

Почему понтифики так долго не вводили дополнительных месяцев, сказать трудно. Некоторые ученые видят причины такого невнимания к календарю в эти годы в том, что жрецы испытывали политическое давление со стороны влиятельных лиц, занятых именно в эти десятилетия взаимной борьбой и интригами. Так, например, в 50 г. до н. э., рассказывает Дион Кассий (Римская история, XL, 62), трибун Курион, будучи одним из понтификов, старался склонить членов жреческой коллегии к тому, чтобы ввести дополнительный месяц и тем самым продлить год, а с ним и время его магистратуры как трибуна. Когда предложение это было в конце концов отклонено, Курион перешел на сторону Цезаря и, очевидно, возложил вину за неупорядоченность календаря на приверженцев антицезарианской «партии». Напротив, Цицерон, бывший тогда наместником в Сицилии, в очередном письме к Аттику просит его употребить все свое влияние и добиться, чтобы в текущем году никаких изменений в календарь не вносилось и чтобы прежде всего не вводили дополнительного месяца (Письма Марка Туллия Цицерона, CXCV, 2). В этом случае также имели значение личные интересы и расчеты Цицерона: он уже не хотел больше исполнять свои обязанности на далеком острове, стремясь как можно скорее вернуться в Рим.

Устранить произвол и беспорядки в системе исчисления времени, исправить календарь выпало на долю самого Цезаря. Его реформа календаря, который в память о нем стал называться юлианским, не только придала более или менее окончательную форму римскому календарю, но и заложила важнейшие основы того, каким мы пользуемся сегодня. В 46 г. до н. э., по поручению Цезаря, александрийский математик и астроном Созиген установил годичный цикл, состоящий из 365,25 дня, и определил число дней, приходящихся на каждый из месяцев. Чтобы свести год к целому числу дней — 365, пришлось удлинить февраль, так что раз в четыре года этот месяц получал дополнительный день. При этом не прибавляли 29 февраля, как это теперь делаем мы, а просто повторяли день 24 февраля. Так как римляне, как мы увидим в дальнейшем, определяли то или иное число месяца исходя из того, каким по счету был этот день от ближайшего к нему предстоящего дня, называемого «календы», «ноны» или «иды» (при этом считали и сам день календ, нон или ид), то 24 февраля выступало как шестой день перед мартовскими календами (1 марта), а дополнительный день после него, также 24 февраля, приходилось уже называть «дважды шестым» (биссекстилис). Отсюда и весь этот удлиненный на один день год стали называть «биссекстус», от чего и произошло наше слово «високосный». Цезарь установил, пишет Светоний, «применительно к движению солнца, год из 365 дней и вместо вставного месяца ввел один вставной день через каждые четыре года». Желая сделать началом любого нового года 1 января, диктатор вынужден был в том же памятном римлянам 46 году до н. э. поступить так: «Чтобы правильный счет времени велся впредь с очередных январских календ, он вставил между ноябрем и декабрем два лишних месяца, так что год, когда делались эти преобразования, оказался состоящим из пятнадцати месяцев, считая и обычный вставной, также пришедшийся на этот год» (Светоний. Божественный Юлий, 40). Итак, новый, юлианский календарь вступил в силу 1 января 45 г. до н. э. и Европа пользовалась им еще многие века спустя.

Если в греческом календаре названия месяцев происходили от названий важнейших празднеств и религиозных обрядов, приходившихся на тот или иной месяц, то в Риме первые шесть месяцев носили названия, связанные с именами богов (за исключением февраля), а остальные шесть, как уже говорилось, обозначались просто по их порядковому номеру: квинтилий (от «квинкве» — пять), т. е. июль, секстилий (от «секс» — шесть), т. е. август и т. д., — считая по-прежнему от марта и, таким образом, не нарушая традиций древнейшего римского календаря. Первый месяц — январь — был посвящен Янусу, богу всякого начала, и потому назван в его честь. Февраль был месяцем «очищения» (фебруум), избавления от всяческой скверны, совершавшегося во время праздника Луперкалий (15 февраля). Март был связан с богом Марсом, покровителем города, а апрель — с Венерой (греческой Афродитой). Название месяца мая происходило или от имени местной италийской богини Майи, дочери Фавна, или же от имени Майи, матери бога Меркурия. Наконец, июнь — месяц, посвященный Юноне, супруге всемогущего Юпитера.

Названия месяцев римского календаря сохранились в большинстве европейских языков, отразивших, однако, те изменения в римской календарной номенклатуре, которые произошли уже в первые десятилетия после цезаревой реформы. Среди безмерных почестей, оказанных Цезарю в Риме, Светоний упоминает и «наименование месяца в его честь» (Там же, 76). Квинтилий должен был отныне называться «месяцем Юлия», т. е. июлем. Спустя некоторое время таких же почестей удостоил сам себя Октавиан Август: «Календарь, введенный божественным Юлием, но затем по небрежению пришедший в расстройство и беспорядок, он восстановил в прежнем виде; при этом преобразовании он предпочел назвать своим именем не сентябрь, месяц своего рождения, а секстилий, месяц своего первого консульства и славнейших побед» (Светоний. Божественный Август, 30). Так возник привычный для нас месяц август. Подобные переименования месяцев в честь высших властителей угрожали превратиться в обычную практику, когда следующему императору — Тиберию предложили назвать своим именем сентябрь, а октябрь наречь «Ливием» в честь своей матери, жены Августа (Светоний. Тиберий, 26). Но император решительно отказался, рассчитывая произвести на римский народ хорошее впечатление своей непривычной скромностью. Согласно Диону Кассию, Тиберий ответил льстецам-сенаторам: «А что вы будете делать, если у вас будет тринадцать цезарей?» (Римская история, LVII, 18). Продолжись такая практика переименований — и скоро бы действительно не хватило в римском календаре месяцев для увековечения памяти тщеславных императоров. Но не все преемники Тиберия проявляли подобную сдержанность и здравый смысл. Так, Домициан, который, по словам Светония, «с молодых лет не отличался скромностью», не упустил случая внести в календарь свое имя, точнее — оба своих имени: приняв после победы над германским племенем хаттов прозвище Германик, он переименовал в свою честь сентябрь и октябрь в «Германик» и «Домициан», так как в одном из этих месяцев он родился, а в другом стал императором (Светоний. Домициан, 12–13). Понятно, что после убийства Домициана заговорщиками сентябрь и октябрь снова получили свои прежние наименования.

И все же пример ненавистного римлянам императора не остался без подражания. В конце II в. н. э. император Луций Элий Аврелий Коммод Антонин проявил в этом отношении инициативу, идущую намного дальше тщеславных замыслов его предшественников. По свидетельству историка Геродиана (История римской империи, I, 14, 9), он задумал переиначить весь календарь так, чтобы не один или два, а все месяцы напоминали о нем и его царствовании. Впрочем, его биограф Лампридий в III в. н. э. писал, что подобная идея исходила не от самого императора, а от его льстецов и прихлебателей (Лампридий. Жизнеописание Коммода, 12). Отныне римский год должен был включать в себя такие месяцы: «амазоний», (Коммод любил, когда его наложницу Марцию изображали в виде воинственной амазонки), «инвикт» (непобежденный), «феликс» (счастливый), «пий» (благочестивый), «луций», «элий», «аврелий», «коммод», «август», «геркулес» (Геркулес, или Геракл, воплощение силы и храбрости, был любимым героем императора, который желал даже внешне походить на его изображения), «роман» (римский) и «экссуперантий» (выделяющийся). Есть все основания полагать, что такой календарь, введенный в Риме фантазией Коммода, сохранялся лишь до конца его правления.

Внутреннее деление римского месяца было довольно сложным. Обычно месяц делился на три восьмидневных периода; последний день каждого из них называли нундинами (от «новем» — девять: римлянам было свойственно при измерении определенного промежутка времени считать и завершающий день предыдущего периода, так что восьмой день римской недели назывался девятым). Однако на такие восьмидневные отрезки был разделен не отдельный месяц, а весь год в целом, так что хронологические рамки римских недель и месяцев не совпадали. В календаре до реформы Цезаря год насчитывал 44 восьмидневные недели и еще три дня, а в календаре юлианском год состоял из 45 восьмидневок и 5 дней. Семь дней недели считались рабочими (речь шла здесь прежде всего об исполнении служебных обязанностей), а на восьмой день в городах устраивали большие рынки, на которые сходились люди из окрестных деревень и которые также назывались нундинами. Неизвестно, как появился обычай отмечать рыночным днем конец недели, ведь уже сами древние не могли решить, был ли этот день праздничным или просто нерабочим. Во всяком случае для римских крестьян, являвшихся в нундины в город со своим товаром, этот день поистине был праздничным. В эпоху империи характер нундин значительно изменился: право устраивать рынок стало широко распространенной привилегией, предоставлявшейся городским общинам или даже частным лицам, которым император или сенат считали возможным дать разрешение на организацию торгов два раза в месяц. Так, в Помпеях, в доме купца Зосима, археологи обнаружили исписанные таблички с обозначением сроков проведения ярмарок — нундин в различных городах в течение одной недели: в субботу — в Помпеях, в воскресенье — в Нуцерии, во вторник — в Ноле, в среду — в Кумах, в четверг — в Путеолах, в пятницу — в Риме. Из письма Плиния Младшего сенатору Юлию Валериану явствует, что нундины устраивались не только в городах, но и в частных имениях, однако для этого нужно было добиться специального разрешения. Не всегда это было просто, и если кто-либо в сенате противился этому, дело могло затянуться надолго. Например, когда знакомый Плиния, сенатор Соллерт, пожелал устроить рынок у себя в имении и обратился за разрешением в сенат, жители города Вицетия (нынешняя Виченца) направили в сенат свою делегацию с протестом, боясь, что перемещение торгов из города в частное владение уменьшит их доходы. В результате дело было отложено, и надежды на его положительное решение оставалось мало. «В большинстве случаев, — замечает Плиний, — стоит только тронуть, пошевелить — и пошло, пошло ползти все дальше и дальше» (Письма Плиния Младшего, V, 4). Даже император Клавдий, желая держаться скромно, как простой гражданин, вынужден был испрашивать у должностных лиц разрешения, чтобы открыть рынок в своих имениях (Светоний. Божественный Клавдий, 12).

Со временем в римском календаре произошли очередные перемены, и неделя стала включать в себя семь дней. Под влиянием христианских обычаев император Константин Великий в законодательном порядке провозгласил воскресенье («день Солнца») днем, свободным от работы.

Античные названия дней недели, как и названия некоторых месяцев, были связаны с именами богов и также вошли в современные европейские языки — английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. Римская неделя состояла из таких дней:

понедельник — «день Луны»;

вторник — «день Марса»;

среда — «день Меркурия»;

четверг — «день Юпитера»;

пятница — «день Венеры»;

суббота — «день Сатурна»;

воскресенье — «день Солнца».

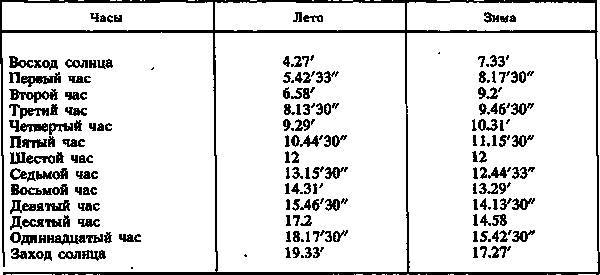

Сутки в Риме делились на день — от восхода до захода солнца — и ночь. Обе эти части суток в свою очередь делились на четыре промежутка времени, в среднем по три часа каждый. Естественно, эти промежутки имели зимой и летом разную продолжительность, ибо и само время дня и ночи менялось. Представление о суточном цикле древних римлян и о его сезонных колебаниях может дать следующая таблица:

Ночь также делилась на четыре части по 3 часа в каждой, от захода до восхода солнца. По принятой для этого военной терминологии, эти трехчасовые промежутки римляне называли «вигилиями» («стражами»).

Помимо календаря официального существовали и календари народные, основанные на повседневных наблюдениях за явлениями природы, движением небесных светил и т. п. Не будучи плодом каких-либо научных изысканий, народные календари находили себе, однако, успешное применение в сельском хозяйстве, в деревенском быту населения Италии. Календари, изготовляемые крестьянами для собственного обихода, были очень просты и выглядели примерно так: на каменной плите высекали римские цифры, обозначавшие числа дней месяца, наверху изображали богов, давших имена семи дням недели, а посередине располагали знаки зодиака, соответствующие двенадцати месяцам: Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец. Передвигая какой-нибудь камешек в пределах этой простейшей таблицы, римские крестьяне отмечали им любую дату.

Иной характер имел календарь религиозный, фасты, определявшие, в какой день можно проводить собрания и осуществлять необходимые правовые формальности. Долгое время сведения эти были доступны лишь патрициям, входившим в жреческие коллегии, благодаря чему римские патрицианские семьи с их связями с посвященными в тайны государственного управления жрецами обладали большим влиянием в делах Римской республики. Публичными, доступными для всех фасты сделал только Гней Флавий (возможно, секретарь знаменитого римского цензора Аппия Клавдия), и это было одной из причин ослабления влияния патрициев на государственные дела. Достоверно ли это предание, мы не знаем. Во всяком случае уже Цицерон высказывался о нем с большой осторожностью: «Есть немало таких, которые полагают, будто первым обнародовал фасты и изложил правила применения законов писец Гней Флавий. Не приписывай этой выдумки мне…» (Письма Марка Туллия Цицерона, CCLI, 8). Как бы то ни было, Цицерон также отмечает, что монопольное право определять, в какие дни какими делами можно было заниматься, давало большую власть.

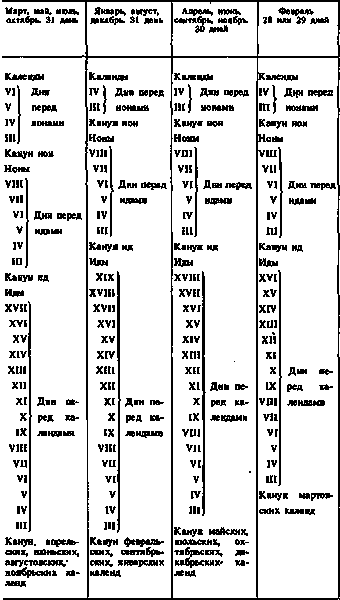

Как уже говорилось, у римлян была весьма сложная система исчисления и обозначения дней месяца. Дни определялись по их положению относительно трех строго установленных дней в каждом месяце, соответствовавших трем фазам движения Луны:

1. Первая фаза — появление нового месяца на небе, новолуние: первый день каждого месяца, называвшийся в Риме календами (название происходит, вероятно, от слова «кало» — созываю; ведь в этот день жрец официально оповещал граждан о начале нового месяца). «Календы января» — 1 января, «мартовские календы» — 1 марта.

2. Вторая фаза — Луна в первой четверти: пятый или седьмой день месяца, называвшийся нонами. День, на который приходились ноны в том или ином месяце, зависел от того, когда в этом месяце наступало полнолуние.

3. Третья фаза — полнолуние: тринадцатый или пятнадцатый день месяца, называвшийся идами. На 15-й день иды, а на 7-й — ноны приходились в марте, мае, в квинтилии (июле) и октябре. В остальные месяцы они приходились соответственно на 13-е и 5-е число.

Дни месяца отсчитывали от каждого из этих трех определенных дней назад, так что, например, 14 мая обозначали как «день в канун майских ид», а 13 мая — как «третий день перед майскими идами» (об особенностях римского счета дней речь уже шла выше). После того как иды проходили, счет дней начинали вести от ближайших предстоящих календ: скажем, 30 марта — «третий день перед апрельскими календами».

Возможно, стоит привести здесь римский календарь целиком (см. стр. 135).

В календы один из жрецов-понтификов наблюдал Луну и после жертвоприношений публично провозглашал, на какой день приходятся ноны и иды в этом месяце.

Год в Риме, как и в Греции, обозначали по именам высших должностных лиц, обычно консулов, например: «В консульство Марка Мессалы и Марка Пизона». Такая система датировки применялась и в официальных документах, и в литературе.

Начальной точкой летосчисления был для римлян год основания их великого города. Отнюдь не сразу римские историки условились между собой, какую дату следует официально считать исходной. Лишь в I в. до н. э. возобладало мнение ученого-энциклопедиста Марка Теренция Варрона, предложившего считать годом основания Рима 753 год до н. э. (в принятой у нас системе хронологии). В соответствии с этой датировкой изгнание из Рима царей следовало отнести к 510/509 г. до н. э. Со времени установления республики и вплоть до эпохи правления принцепса Октавиана Августа счет лет в Риме вели при помощи консульских списков, и только тогда, когда с упадком республиканского строя власть консулов стала терять реальное значение, в исторической хронологии фундаментом летосчисления стала эра «от основания города» (не случайно именно это название получил обширный исторический труд Тита Ливия). В VI в. н. э. христианский писатель Дионисий Малый впервые начал датировать события годами, прошедшими «от рождества Христова», введя тем самым понятие новой, христианской эры.

Для определения времени в течение суток римляне пользовались теми же самыми приспособлениями, что и греки: знали и солнечные часы, и водяные — клепсидры, ибо и в этом случае, как и во многих других, они успешно перенимали опыт и достижения греческой науки. В самом деле, сведения о различных типах приборов, показывающих время, мы находим у римского ученого Витрувия, однако говорит он о часах, изобретенных греками. Первые солнечные часы римляне увидели в 293 г. до н. э., если верить Плинию Старшему, или в 263 г. до н. э., как утверждает Варрон. Последняя дата представляется более вероятной, так как часы эти были доставлены в Вечный город из Катины (ныне Катания) на острове Сицилия как трофей во время 1-й Пунической войны (264–241 гг. до н. э.). Этими солнечными часами, установленными на холме Квиринал, римляне пользовались почти сто лет, не догадываясь, что часы показывают время неправильно из-за разницы в географической широте: Сицилия расположена гораздо южнее Рима. Солнечные часы, приспособленные к римским условиям, устроил в 164 г. до н. э. Квинт Марций Филипп. Но и после этого римляне могли узнать время лишь в ясный, безоблачный день. Наконец, спустя еще пять лет цензор Публий Сципион Назика помог согражданам преодолеть и это препятствие, познакомив их с хронометром, им еще не известным, — с клепсидрой. Установленные под крышей водяные часы показывали время в любую погоду как днем, так и ночью (Плиний Старший. Естественная история, VII, 212–215). Первоначально в Риме часы были только на Форуме, так что рабы должны были каждый раз бегать туда и докладывать своим господам, который час. В дальнейшем приспособление это стало распространяться все шире, появилось больше часов для общественного пользования, а в самых богатых домах солнечные или водяные часы служили теперь и для удобства частных лиц: при определении времени, как и в других областях жизни, устройства неодушевленные все чаще вытесняли собой «живое орудие» — раба.

Водяные часы охотно применяли ораторы, поэтому регламент их выступлений стали измерять клепсидрами, а выражение «просить клепсидру» значило просить предоставить слово для выступления. Плиний Младший, рассказывая в одном из своих писем о ходе судебного разбирательства по делу Мария Приска, обвиненного в Африке в каких-то должностных преступлениях, упоминает и о своей собственной речи на суде в защиту жителей провинции. В Риме было принято, что все выступающие в суде располагают для своих речей строго определенным временем (обычно тремя часами). Образцовой, заслуживающей одобрения считалась краткая речь, длившаяся не более получаса. Однако иногда дело требовало пространного изложения аргументов, и оратор мог просить судью прибавить ему клепсидр. Говорить дольше положенного позволили тогда и Плинию: «Я говорил почти пять часов: к двенадцати клепсидрам — а я получил объемистые — добавили еще четыре» (Письма Плиния Младшего, II, 11, 2—14). Выражение «двенадцать клепсидр» означало, что в водяных часах вода перетекла из одного сосуда в другой 12 раз. Четыре клепсидры составляли примерно 1 час. Таким образом, речь Плиния, длившаяся, по его сообщению, шестнадцать клепсидр, заняла внимание слушателей на целых 4 часа. Вполне вероятно, что судьи имели право регулировать скорость движения воды в часах, дабы вода вытекала быстрее или медленнее, в зависимости от того, хотели ли судьи сократить или продлить речь того или иного оратора.

С какими трудностями сталкивались римляне при исчислении времени, показывает в своей «Естественной истории» Плиний Старший. Он вспоминает, что в римских «Законах XII таблиц» упоминались только два момента суток — восход и заход солнца. Несколько лет спустя прибавился полдень, о наступлении которого торжественно объявлял особый посыльный, состоявший на службе у консулов и следивший с кровли сенатской курии (курия Гостилия на Форуме), когда солнце окажется между ростральной трибуной и Грекостасом — резиденцией иностранных (в первую очередь греческих) послов, ожидающих приема в Риме. Когда же солнце от колонны, воздвигнутой в честь Гая Мения, победителя латинов в 338 г. до н. э., склонялось к Туллианской тюрьме на Форуме, тот же вестник провозглашал наступление последнего часа дня. Все это, разумеется, было возможно лишь в ясные, солнечные дни.

Читайте также

ХАОС ВО ВРЕМЕНИ — ВРЕМЯ В ХАОСЕ: КАЛЕНДАРЬ И ЧАСЫ В ГРЕЦИИ

ХАОС ВО ВРЕМЕНИ — ВРЕМЯ В ХАОСЕ: КАЛЕНДАРЬ И ЧАСЫ В ГРЕЦИИ Итак, что время не есть движение, но и не существует без движения — это ясно. Поэтому, когда мы исследуем, что такое время, нужно начать отсюда… Аристотель. Физика, IV, II, 219 а История любого календаря — это история

4. Изгнание папы Сильверия. — Голод в Риме. — Человечность готов. — Витигес занимает римскую гавань. — portus и Ostia. — Прибытие подкреплении в Рим. — Готы отбивают вылазку. — Нужда в Риме возрастает. — Окопы готов и гуннов

4. Изгнание папы Сильверия. — Голод в Риме. — Человечность готов. — Витигес занимает римскую гавань. — portus и Ostia. — Прибытие подкреплении в Рим. — Готы отбивают вылазку. — Нужда в Риме возрастает. — Окопы готов и гуннов Велизарий имел основание заподозрить верность

1. Варварство X века. — Невежество римского духовенства. — Инвектива галльских епископов. — Замечательное возражение. — Упадок Монастырей и школ в Риме. — Грамматика. — Театральные представления. — Народный язык. — Полное отсутствие в Риме литературных талантов

1. Варварство X века. — Невежество римского духовенства. — Инвектива галльских епископов. — Замечательное возражение. — Упадок Монастырей и школ в Риме. — Грамматика. — Театральные представления. — Народный язык. — Полное отсутствие в Риме литературных

2. Медленное возрождение интереса к наукам. — Григорий V. Гений Сильвестра II, чужеземца в Риме. — Боэтий. — Итальянская историография в X веке. — Венедикт Сорактский. — Памфлет на императорскую власть в Риме. — Каталоги пап. — Житие св. Адальберта

2. Медленное возрождение интереса к наукам. — Григорий V. Гений Сильвестра II, чужеземца в Риме. — Боэтий. — Итальянская историография в X веке. — Венедикт Сорактский. — Памфлет на императорскую власть в Риме. — Каталоги пап. — Житие св. Адальберта Погасить свет

1. Столетнее юбилейное торжество в Риме. — Рихард Анибальди из Колизея и Джентилис Орсини, сенаторы, 1300 г. — Тосканелла подчиняется Капитолию. — Данте и Иоанн Виллани в качестве паломников в Риме

1. Столетнее юбилейное торжество в Риме. — Рихард Анибальди из Колизея и Джентилис Орсини, сенаторы, 1300 г. — Тосканелла подчиняется Капитолию. — Данте и Иоанн Виллани в качестве паломников в Риме Бонифаций VIII пережил еще один великий триумф, раньше чем подвергся тяжелым

1. Ученые папы и кардиналы. — Некультурность Рима. — Отсутствие в Риме университета. — Папская дворцовая школа. — Иннокентий IV приказал учредить училище правоведения. — Собрание декреталии. — Господство изучения права в XIII веке. — Статуты общин. — Карл Анджуйский декретирует учреждение в Риме уни

1. Ученые папы и кардиналы. — Некультурность Рима. — Отсутствие в Риме университета. — Папская дворцовая школа. — Иннокентий IV приказал учредить училище правоведения. — Собрание декреталии. — Господство изучения права в XIII веке. — Статуты общин. — Карл Анджуйский

5. Петрарка и монументы древности. — Уничтожение их выжиганием извести. — Сетования Хризолораса об участи статуй в Риме. — Вкус к пластике водворяется лишь после возрождения античной науки. — Публичные бюсты в Риме. — Отыскание группы Нила. — Архитектура. — Перечисление античных сооружений Петраркой

5. Петрарка и монументы древности. — Уничтожение их выжиганием извести. — Сетования Хризолораса об участи статуй в Риме. — Вкус к пластике водворяется лишь после возрождения античной науки. — Публичные бюсты в Риме. — Отыскание группы Нила. — Архитектура. — Перечисление

3. Соответствие между античной Тарквинийской войной в Риме и средневековой Готской войной в Риме

3. Соответствие между античной Тарквинийской войной в Риме и средневековой Готской войной в Риме Выше был описан замечательный параллелизм между античными и средневековыми событиями в истории Рима, проявляющийся при хронологическом сдвиге примерно на 1053 года. Этот