что такое публичная экзекуция

В немилости у взрослых

Международный день защиты детей 1 июня – очередной повод посмотреть на историю детства как на летопись наказаний, написанную кнутом и плетью.

«Бьют — ума дают»

Еще античный комедиограф Менандр утверждал: «Кого не будут бить, тот останется невоспитанным». Гораций величал своего учителя Orbilius plagosus — бьющий Орбилий. Марциал в одной из эпиграмм назвал порку «горем для мальчиков всех, для наставников — сущей радостью».

Воспитание битьем начиналось с самых малых лет. Документально зафиксированы случаи телесных наказаний даже трех-четырехмесячных младенцев. В ход шли вожжи, крапива, мокрые веревки, специальные плети из цепей — т. н. «дисциплины». И, конечно, розги. «Черемховые» для малых деток, березовые для отроков, они были не только инструментом наказания, но и особым словом-пугалом. В русских диалектах кнут, хлыст, хворостина неспроста назывались пуга, пужник. Отсюда же старинная поговорка: «Умный слова боится, глупый — пуги».

Большой сюрприз для маленьких

Угроза побоями часто превращалась в жестокую потеху для взрослых. Один из вопиющих фактов хранит биография министра иностранных дел Великобритании Джорджа Керзона (1859−1925). В детстве он подвергался изощренным унижениям няни, мисс Параман. Был случай, когда она велела мальчику сначала самому написать дворецкому, чтобы тот приготовил розги, а затем приказала дворецкому еще и прочитать эту записку слугам.

Особая забава — дарить розги детворе на праздники — стала популярным сюжетом живописи и литературы. В повести Николая Лескова «Смех и горе» есть такой эпизод. Вечером дядя интригует юного племянника обещанием: «Мой милый друг, тебя завтра ждет большой сюрприз». Наутро бедный парнишка видит висящего на голубой ленте вербного купидона с пучком розог, кокетливо перевязанного такой же голубенькой ленточкой. К ленте прикреплена рифмованная записочка от веселого и находчивого дядюшки: «Кто ждет себе ни за что ни про что радостей, тот дождется за то всяких гадостей».

Ян Стен. Праздник святого Николая. 1663 — 1665. Источник: wikimedia.org

Рихард Бракенбург. День Святого Николая. 1685. Источник: wikimedia.org

Тайм-аут за непослушание

В позапрошлом столетии нравы несколько смягчились — побои уступили место дисциплинарным мерам, которые сводились к изоляции. Сегодня их обобщенно называют «тайм-аут». Воспитательную моду здесь задавала Викторианская Англия. Озорников и лентяев запирали в темных чуланах, сажали на «стулья непослушания» (англ. Naughty Chair), ставили «носом в угол». Отсюда образное выражение corner time — букв. «угловое время».

В 1980-х в детских домах Стаффордшира практиковался запрещенный впоследствии пиндаун (Pindown) — дисциплинарный метод длительной изоляции. Длившаяся иногда несколько недель, она доводила некоторых детей до суицида.

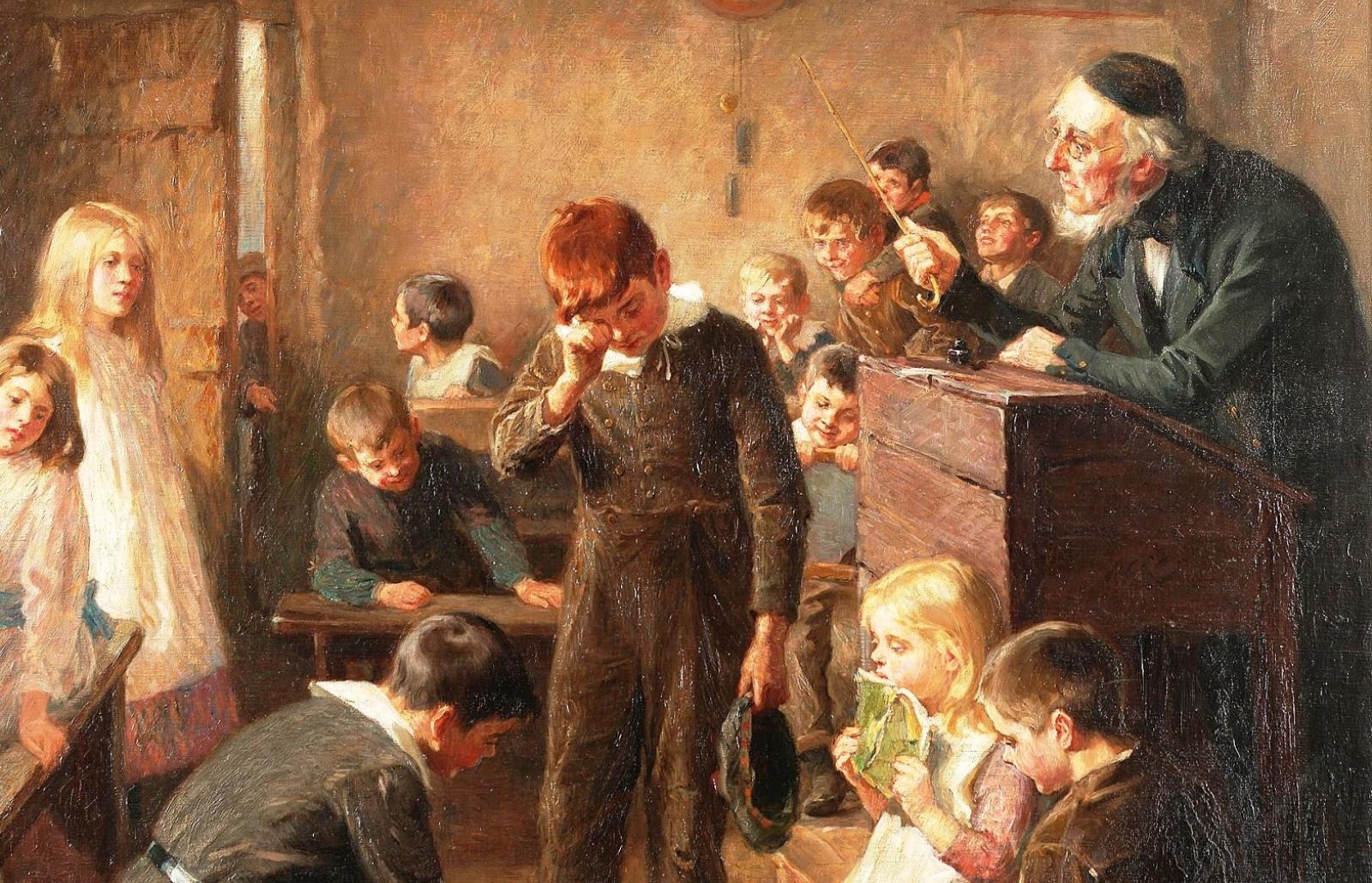

«Без муки нет науки»

Обучение издревле столь же прочно ассоциировались с телесными наказаниями. Розги заботливо развешивались по стенам и расставлялись по углам классных комнат. В школьном лексиконе бытовало латинское выражение manum ferŭlae subducĕre — букв. «подставлять руку под розгу», перен. «идти в школу». Согласно английской пословице, надлежит целовать палку, которой учат (to kiss the rod that governs). Согласно русской, «пожалеть розгу — испортить ребенка».

Адам Джоан Браун. Школа для девочек. 1789 год. Источник: wikipedia.org

Для школьных телесных наказаний использовались специальные приспособления. Особой изобретательностью отличались, опять же, англичане. Одна из ритуальных позиций школьной порки называлась horsing — от слова «лошадь» (horse). Тело наказуемого привязывали к колодке или удерживали двое помощников, часто из числа самих учеников — и секли розгами по спине и ягодицам.

Нерадивых учеников шлепали паддлом (англ. рaddle — весло, лопатка) — вытянутой пластиной с рукоятью. Лупили колотушкой с грушевидным расширением на конце и круглой ямкой — чтобы вскакивали волдыри. В викторианских школах непосед обуздывали с помощью приспособления в виде двух соединенных веревочкой деревянных планок с отверстиями для пальцев. Планки с зафиксированными руками связывали узлом за спиной ребенка.

В образовательных учреждениях Шотландии по детским ладоням прохаживался тоуси, или тоуз (tawse) — кожаный ремешок с раздвоенным концом и деревянной рукояткой. В ряде немецких гимназий педагог исполнял свои прямые обязанности, а телесными наказаниями ведал специальный «синий человек», der blau Mann. В ход шли также линейки и указки, острые спицы и перья. Школяров и юных подмастерьев ставили коленями на горох, соль, битый кирпич. Устраивали «выволочку», таская за волосы и выкручивая уши.

Фердинанд де Бракелер. Наказание учителем ученика, ок. 1847. Источник: wikimedia.org

На спины провинившимся в классе цепляли тетрадки с ошибками и выставляли в коридор или водили по всей школе, принуждая выслушивать издевки и терпеть нападки однокашников. На шею вешали грифельные доски и оставляли «стоять столбом» до конца урока. Принуждали «бить поклоны» в полуобнаженном виде на школьном дворе. За прогулы и опоздания привязывали к ногам кирпичи и прочие «потешные» предметы.

Ральф Хэдли. Наказание прогульщика. 1899. Источник: wikimedia.org

«Мидасовы уши»

Альтернативой битья были позорящие, осрамительные наказания — например, отсылающие к известной античной легенде «Мидасовы уши». О древности этой экзекуции свидетельствует крылатое латинское именование глупца: Аsinus asinorum in saecula saeculorum («Осел из ослов во веки веков»). Более известные ее названия — «колпак тупицы» и «ослиная шапка (фр. le bonnet d’âne, англ. donkey cap).

Маттис Наиве. Школьный интерьер, нач. XVIII в. Источник: wikimedia.org

Провинившегося ученика ставили в центр класса в бумажном колпаке с ослиными ушами и надписью dunce, Dussel, âne (англ., нем., фр. — дурак, тупица, остолоп, болван). Впрочем, унизительное награждение ослиным колпаком в реальности было гораздо реже, чем представлено в литературе и живописи.

Жан Жоффруа. Будущий ученый. 1880. Источник: wikimedia.org

Писатели и художники нередко утрировали подобные эпизоды, изживая таким способом свой негативный детский опыт. Такова, например, сатирическая картина Роберта Уильяма Басса, изображающая наказанного за сатирический рисунок будущего знаменитого художника Уильяма Хогарта.

Роберт Уильям Басс. Первый набросок Хогарта. 1845. Источник: wikigallery.org

В российских институтах благородных девиц практиковалось наказание под названием «столпник», которое символизировало публичное раздевание. За ослушание ставили в столовой без форменного передника. Похожая экзекуция описана в повести Лидии Чарской «За что?»: «Обыкновенно перед первою парою [шедших строем воспитанниц] ставили какую-нибудь провинившуюся ученицу, — «на позор», как говорили в институте, — и называли ее «факельщиком». Наказанная таким образом шла всегда, закрыв лицо руками, вся в слезах».

В «Екатерининском листке» 1902 года упомянуто изощренное наказание троих уличенных в воровстве учеников по сюжету сказки «Мужик и Лиса». Провинившихся провели между выстроенными в два ряда одноклассниками, которые плевали им в глаза со словами «воры, воры!».

Стоит ли после этого удивляться жестокости детских игр, копирующих действия взрослых? Среди устойчивых живописных сюжетов — битье и наказание углом кукол. Встречаются даже имитации детьми судебных процессов с унизительными атрибутами и позорящими ритуалами.

ЭКЗЕКУЦИЯ

Видео на тему: ЭКЗЕКУЦИЯ

экзекуция ж. устар. 1) Телесное наказание. 2) Исполнение судебного или административного приговора (казни, изъятия имущества и т.п.).

экзекуция

ж. уст.

corporal punishment

Экзекуция (лат. executio) — исполнение судебного приговора. На низших стадиях развития права, когда государство берет на себя только посредническую роль между тяжущимися сторонами, а забота об осуществлении последствий приговора лежит на заинтересованных в том лицах, не существует особой процессуальной формы Э. и термин этот не имеет строго юридического значения. Лишь с течением времени создаются или специально исполнительные постоянные органы власти (например, в афинском уголовном судопроизводстве коллегия одиннадцати) или чрезвычайные, вызванные потребностями данного, исключительного дела. Таким чрезвычайным магистратом, например, являлся римский экзекутор. В современном уголовном праве экзекуция приобрела значение исполнения смертного приговора или телесного наказания.

Караул, стража, акция, публикация, экзекуция. В своих «Записках» А. М. Тургенев (1772—1863) иронически писал о лингвистических распоряжениях императора Павла: «Император Павел высочайше повелеть соизволил выключить из ученого словаря несколько слов русских и не употреблять ни в речах, ни в письмоводстве: стражу называть караулом, отряд — деташементом, исполнение — экзекуциею, объявление — публикациею), действие — акциею (ср. в распоряжении правительства от 30 марта 1800 г.: «Предписывается всем вообще в донесениях к его имп. величеству не помещать слова стража, но вместо оного писать караул» (Русск. старина, 1887, октябрь, с. 204).

Вследствие сего особого повеления шеф лейб-гренадерского полка Лобанов заставил священника полкового на заутрене воскресной петь в ирмосе вместо «на божественной страже богоглаголивый Аввакум» — «на божественном карауле!» (Русск. старина, 1885, октябрь, с. 66).

(Виноградов. О языке худож. лит., с. 178—179).

«Публичная порка» недопустима. Как правильно критиковать сотрудников?

Каждый руководитель по-своему решает вопрос о том, как наказывать сотрудника за ошибки. Одни выбирают систему общественного порицания, другие устраивают разбор полетов за закрытыми дверями.

О том, как правильно, с наименьшими потерями для сотрудника и с наибольшей пользой для бизнеса критиковать подчиненных рассказал Константин Андреев, управляющий партнер Redday event.

— С моей точки зрения, критика на совещаниях допустима, но в совершенно определенном ключе.

Существует два вида порицания: конструктивное и деструктивное. Конструктивное предполагает разбор ошибок исключительно на профессиональном уровне без перехода на личности и дискредитации всей деятельности сотрудника в данной компании из-за какой-то недоработки, а деструктивное, напротив, содержит размытые формулировки и основано больше на эмоциональном восприятии личностных качеств работника, который что-то сделал не так.

Часто это сопровождается навешиванием ярлыков: «глупый», «необязательный», «неисполнительный» и т.д. При этом разбора конкретной ситуации, в которой человек совершил ошибку, не происходит. Сотрудник не получает четкого понимания, что же он в данный момент сделал не так, соответственно, не имеет возможности проанализировать и устранить свой промах, а руководитель не получает желаемого результата. Это непродуктивный порочный круг, который обрывается в тот момент, когда у кого-то из оппонентов лопается терпение и конфликт приводит к расторжению трудовых отношений.

Вместо этого логично было бы выразиться по-другому, к примеру: «Мы задержали сроки предоставления документов, это привело к таким-то и таким-то проблемам, которые мы теперь совместно будем решать, для этого понадобится то-то и то-то». При этом человек, по вине которого возникла проблема, прекрасно все знает сам, он уже испытывает чувство вины и готов приложить усилия для исправления ситуации.

Согласно деловому этикету, деструктивная критика недопустима вообще, однако мы живем в реальности, где многое не соответствует тому, как это должно быть. Конструктивная же, без перехода на личности, тем более на личностные качества, более чем допустима и даже приветствуется во многих ситуациях, потому что от ошибок и недоработок не застрахован никто.

Вообще, выговоры на планерках и прочая «публичная порка», которая, к сожалению, до сих пор практикуется во многих трудовых коллективах, неэффективна, как минимум по двум причинам:

Первая — если сотрудник совершил ошибку сознательно из-за халатного отношения к процессу и злоупотребил доверием, которое ему было оказано со стороны компании — то никакое порицание, не важно — общественное или нет, здесь не поможет и никаких выводов такой работник не сделает. Это просто надо принять как факт и попрощаться с таким сотрудником, потому что дальнейшее взаимодействие в доверительном ключе не представляется возможным. Что-то высказывать ему при этом не имеет никакого смысла.

Вторая — когда сотрудник допустил ошибку по незнанию, из-за недостатка опыта. Здесь совершенно другая ситуация, но порицание в ней также неуместно, потому что компания не научила своего работника расставлять приоритеты и отличать ситуации, в которых он может принимать решения самостоятельно от тех, в которых необходимо посоветоваться с более опытными коллегами.

К тому же публичное порицание вызывает у человека чувство страха перед возможными неудачами в будущем, которое блокирует в нем не только творческое начало, но и мотивацию к трудовой деятельности. Это особенно важно, когда речь идет о креативных командах.

Почему часто самые прорывные идеи встречаются у молодых сотрудников, возможно, у тех, у которых вообще нет опыта? Потому что они еще не понимают, что такое страх совершить ошибку и не блокируют свой потенциал, как достаточно часто случается с людьми более старшего возраста, столкнувшимися с публичным порицанием.

Хочу привести пример из собственной практики. В нашей компании был случай с молодым и перспективным сотрудником, совершившим ошибку из лучших побуждений, которая стоила нам отношений с достаточно крупным клиентом. Суть ситуации заключалась в том, что, при подготовке проекта обнаружилась достаточно серьезная проблема технического характера.

Сотрудник решил не ставить в известность клиента, а попытался все разрешить своими силами. Из-за недостатка опыта у него это не получилось, так как задача действительно была очень сложной, и, в разгар мероприятия, которое готовил данный специалист, проблема обнажилась во всей красе. Заказчик был очень удивлен и недоволен тем, что его не поставили в известность до события, ведь тогда все можно было если не решить, то минимизировать последствия. В итоге хорошие отношения с клиентом были утрачены.

Со своей стороны, мы глубоко проанализировали ситуацию и приняли единственное правильное, на наш взгляд, решение — морально не уничтожать оступившегося специалиста, который имел определенный потенциал и все же старался сделать свою работу качественно, а приложить усилия со стороны руководителей, чтобы не допускать подобного в будущем.

В итоге в корпоративные правила взаимодействия с клиентом был внесен пункт, согласно которому сотрудник, курирующий проект, обязан держать клиента в курсе всех событий, происходящих во время его реализации, не важно — хороших или плохих, не говоря уже о том, что надо обсуждать любые сложности.

Во многих структурах, практикующих карательные меры, скорее всего к ситуации отнеслись бы по-другому. В лучшем случае сотрудник был бы публично осужден и оштрафован, в худшем — уволен.

Очень часто руководители, анализируя промахи своих подчиненных, забывают о том, что они могут стать определенными точками роста, если их спокойно учесть и разработать схему действий в подобных ситуациях. Во многих случаях ошибки — это даже лучший опыт, нежели победы, потому что последние не готовят к непредвиденным ситуациям. Если не иметь сложностей на своем пути, очень легко упасть вниз, получив головокружение от успеха.

Публичные казни – как европейское развлечение

9-08-2012, 15:31 | Открываем историю / Изучаем историю | разместил: VP | комментариев: (0) | просмотров: (4 753)

Роль публичной казни в истории Европы и России коренным образом различна. Начнем с того, что различен масштаб явления.

Казни – норма или исключение из правила?

Рассуждая о том, что в каждом русском сидит палач и что наша история – сплошная эскалация жестокости, иностранцы как-то забывают сравнить свои законодательства и русское… А зря! Очень полезно…

Так вот, смертная казнь предусматривалась 14 статьями Саксонской правды VI–IX веков. По городскому Магдебургскому праву в Германии XIV–XVI веков смертью каралось от 20 до 40 преступлений.

В Англии XV века казнили за 80 преступлений. Во Франции XVII–XVIII веков – по 134 статьям.

Каралось смертью оскорбление коронованных особ, богохульство, кража коровы, совращение монашки и тайное проникновение ночью в королевский дворец.

В Британии того же времени наказывалось смертью уже свыше 200 видов преступлений. Казнить могли за то, что человека застигли вооруженным или переодетым в чужом лесу, за злонамеренную порубку или уничтожение деревьев, злонамеренное уничтожение скота, за двоебрачие, за карманную кражу на сумму свыше 1 (!) шиллинга (если кража совершена в публичном месте).

На фоне этого кошмара Кодекс Наполеона во Франции был просто песней торжествующего гуманизма: он предусматривал санкцию в виде смертной казни «всего» в 30 случаях.

Собственно, с кодекса Наполеона и началось постепенное смягчение законодательства в странах Европы. Vive la Bounaparte!

Но еще в начале XX века в Испании смертью каралось до 70 преступлений, включая угон скота и празднование языческих праздников.

Сравним с Русью?

Сразу скажу: такое сравнение камня на камне не оставляет от тезиса о «кровавости» русской истории. Потому что история Руси показывает несравненно большую мягкость законодательства. Большинство ученых-правоведов считают: в Древней Руси вообще не было смертной казни. Что она впервые в русское законодательство была введена Двинской уставной грамотой 1397 года в Пскове.

Другие полагают, что смертная казнь в Древней Руси существовала: «Повесть временных лет» сообщает, что князь Владимир по совету епископов и старцев в 996 году вводит смертную казнь. Это место в летописи вызвало многочисленные споры среди ученых. Летописец так описал данный эпизод: «„…Умножились разбойники, – говорили епископы. – Почему ты не казнишь их?“ – „Боюсь греха“(!) – отвечал князь. – „Ты поставлен от Бога на казнь злых, тебе достоит казнити разбойников, но с испытом“. Володимеръ же отверг виры, нача казнити разбойников. И реша епископы и старци: рать многа; оже вира, то на оружьи и на конихъ буди; и рече Володимеръ: тако буди. И живяше Володимеръ по устроению отьню и дедню». В общем, если и была смертная казнь, то как нечто исключительное, необычайное. Что-то такое, на что требуется вмешательство князя.

Уголовное право Новгорода и Пскова уже знакомо со смертной казнью, но вовсе не так уж свирепо. За большую часть проступков можно было и откупиться, заплатив денежный штраф (продажу). Смертная казнь полагалась всего за несколько самых тяжелых преступлений: за «перевет», то есть государственную измену, кражу из Кремля, за поджог и за кражу, совершенную в третий раз.

Согласно московскому Судебнику 1497 года смертная казнь предусматривалась 60 статьями – почти как в Европе. Но законодательство Московии испытало на себе явное влияние Орды. Не Запада, так Востока, и не самой цивилизованной его части.

Судебник 1550 года еще более расширил состав преступлений, караемых смертью: за вторую кражу и второе мошенничество (если преступник сознался в этом), за разбой, душегубство (убийство), за ябедничество (клевету) или иное «лихое» дело, за убийство господина, государственную измену, церковную кражу, поджог.

В XVII веке, уже при Романовых, началось смягчение законодательства…

При Петре, и тут уж явно при сильном западном влиянии, число «смертных» статей опять возросло до 123. В их числе: сопротивление начальству, раздирание и вычернение указов, препятствование исполнению казни, неправосудие, лихоимство, лжеприсяга, расхищение, подлог, поединок, изнасилование, мужеложство (хм! вот так вот!), блуд, похищение денег из кошелька, богохульство, идолопоклонство, чародейство, чернокнижие, святотатство. Смертью каралась даже порубка дубового леса, – государству нужна была дубовая древесина для строительства флота.

До деяний Франции и особенно Британии нам далеко, но, видимо, влияние Запада для нас еще вреднее восточного… А когда Русь вообще ни у кого и ничего не заимствует – совсем славно. Потому что сразу после Петра волна пошла на спад, и начались разного рода попытки законодательной отмены /ограничения смертной казни.

При Анне Ивановне казнили, причем самым страшным образом – почти как в Европе, в том числе в Курляндии, где провела многие годы будущая царица.

Но при Елизавете Петровне, с 1741 по 1761 годы, в Российской империи вообще не было смертной казни.

При Екатерине II, Павле I, Александре I опять стали казнить… Но русским это решительно не нравилось! Голоса в пользу отмены смертной казни не смолкали весь XIX век. А в гуманной Европе что-то не было слышно протестов против смертной казни в это время.

И вот статистика: только на территории Лондона и относящегося к нему графства Миддлсекс в 1810–1826 годах было казнено 2 755 человек. Одной из достопримечательностей Британской столицы были виселицы. Главная из виселиц Британии имела на разновысоких балках 21 петлю и работала без остановок 500 лет подряд, вплоть до начала XX (!!) века.

В это же самое время, и даже за больший срок – 25 лет, в годы правления Александра I, с 1821 по 1825 годы было казнено во всей России 24 (двадцать четыре) человека.

Вы представьте! Один человек в год.

И. Вишняков «Елизавета Петровна».

Все 20 лет ее правления Россия не знала смертной казни

Во всей империи. Различие в два порядка даже по абсолютным цифрам. Посчитаем жестокость властей, если можно, в пересчете на душу населения: в Российской империи жило тогда порядка 55 миллионов человек. Получается – за 25 лет казнен 1 из 2 миллионов россиян. В Миддлсексе и во всем Большом Лондоне жило порядка 8 миллионов людей. Казнен был 1 из 3 тысяч. Разница в 1 300 раз в пользу России. Во столько раз безопаснее было жить в варварской России, чем в цивилизованной, культурной Британии.

Обычное европейское зверство

«Азиатская жестокость» – привычный оборот речи. Но даже турецкие и персидские палачи – малые дети в сравнении с европейскими. Судите сами: законы Франции, Британии, многих княжеств Европы знали до 20 способов умерщвления и до 40 разных пыток, членовредительств и истязаний.

Что только не предусматривало следствие и суд для установления истины и наказания преступника!

Казни… Сожжение живьем, в том числе с использованием сырых дров, чтобы огонь помедленнее разгорался. Качели – когда человека раскачивали на виселице, и он то влетал в костер, то его выносило прочь. Так постепенно и поджаривался. Сожжение рук или ног. Сожжение постепенное. Частичное сожжение – когда к человеку привязывали снопы соломы, поджигали и пускали бежать в чистое поле.

Повешение за шею на широком ремне, чтобы агония продолжалась подольше. Повешение на крюке под ребро. Повешение вверх ногами. Подвешивание за волосы. Повешение за половой член.

Отсечение рук и ног. Вырывание сердца. Разрубание на части, причем постепенное. Разрывание лошадьми.

Нанизывание на колья. Посажение на кол. Прибивание гвоздями к деревянной статуе или к дереву.

Замуровывание в стену. Захоронение живым.

В Голландии, во Франции и в Италии некоторых преступников варили, иногда в кипятке, иногда в масле. И опускали в кипяток не сразу, а медленно спускали на веревке, делая большие остановки.

В 1584 году был убит Вильгельм Оранский. Его убийца, Балтазар Жерар, был казнен так: «Постановлено было, что правую его руку сожгут каленым железом, что плоть его будет в шести различных местах отодрана от костей щипцами, что его заживо четвертуют и выпотрошат, что сердце вырвут из груди и бросят ему в лицо и что его, наконец, обезглавят».

О, старая добрая Англия! Так казнили убийцу государственного деятеля, но людей пытали и убивали и за бытовые преступления. За такие, которые в наше время решаются скорее гражданскими исками, чем казнями. Мастера Иоганнуса из Аугсбурга, создателя одного из соборов Кракова, ослепили за то, что он вовремя не отдал долг. По суду приговорили именно к такому наказанию и выжгли мастеру глаза.

В Париже XVII века карманным воришкам палач ломал во многих местах кости ног железной палкой, – во многих местах, чтобы никогда больше не могли ходить.

Отрубание руки за воровство – это вообще «классика», об этом и говорить-то банально. Конечно, постепенно нравы смягчались. Многие наказания оставались в законе, но практически не применялись. И сегодня в Британии всякий гражданин мужского пола старше 24 и моложе 60 лет может быть приговорен к порке плетьми – до 50 ударов. Уточнение про пол – позднего происхождения, поправка сделана в 1906 году. Но последний раз применяли закон в 1937 году.

С 1895 года в Британии перестали по суду клеймить железом беглого каторжника, можно лишь пороть и оставлять связанным на несколько суток, сажать в залитый водой карцер, морить голодом. Впрочем, в армии до сих пор солдат формально имеют право связывать, пороть и держать без света в карцере. Это в Британии! В законодательстве Австро-Венгрии порка плетьми существовала вплоть до 1918 года.

В России всей этой экзотики было на порядки меньше. Конечно, найти можно всякое, тем более в Средневековье. Были случаи сожжения: в 1505 году так расправились с 10 или 12 еретиками.

В 1682 году был сожжен в Пустозёрске протопоп Аввакум с тремя сподвижниками. В 1689 году в Москве, в Немецкой слободе, сожжен мистик вместе со всеми своими книгами, автор непонятных стихов в духе Нострадамуса – Квирин Кульман.

В 1738 году, в царствование Анны Иоанновны, сжигали на костре за переход в другую веру. Капитан-лейтенант Возницын, «будучи в Польше у жида Бороха Лейбова, принял жидовство (иудаизм) с совершением обрезания. Жена (вот стерва-то! Кто бы еще узнал, кабы не она!) Возницына, Елена Ивановна, учинила на него донос.

Возницын был жестоко пытан на дыбе и сожжен на костре… вместе с совратителем своим жидом Борохом Лейбовым».

При расследовании причин пожара на Морской улице Тайная канцелярия признала поджигателями, «по некоторому доказательству», крестьянского сына Петра Петрова, называемого «водолаз», да крестьянина Перфильева. Их подвергли таким тяжким смертным пыткам, что несчастные, «желая продолжать живот свой, вынуждены были облыжно показать, будто их подучали к поджогу другие люди, которые на самом деле не были причастны. В конце концов, Петрова и Перфильева сожгли живыми на том месте, где учинился пожар».

В том же 1738 году в Екатеринбурге сожжен татарин Тойгильда Жуляков. Сперва он выкрестился в православие, а потом возвратился в ислам.

Но, во-первых, эти сожжения 1738 года – последние в русской истории. В Испании, Южной Франции, Италии, Шотландии сжигали и много позже, до начала XIX века.

Во-вторых, очень мало этих сожжений. Так мало, что мы можем запомнить и учесть каждого сожженного, каждый отдельный случай. Когда события настолько немногочисленны, их можно осмыслить, как-то обдумать.

А если подобных событий сплошной вал, как в Европе? Что обсуждать, обдумывать, пересматривать? Все просто – время было такое! А что в варварской России зверства много, в цивилизованной Европе мало – все знают.

После правления Анны Иоанновны, с 1741 года, на Руси больше не было варварских способов казни. Лишь в 1775 году четвертовали Пугачёва, но ему отсекли сначала голову. Это было последнее четвертование в России.

В 1826 году декабристы, всего 20 человек, осужденные по первому разряду, были приговорены к отсечению головы, а пятеро, объявленные вне разрядов, – к четвертованию. В итоге приговоренных по первому разряду отправили на каторгу, а пятерых «вне разрядов» повесили. Даже это «ужаснуло» отвыкшее от казней общество.

После этого приговоры к отсечению головы и четвертованию более неизвестны.

С того времени и до революции применялись только два вида казни – расстрел и повешение. Так казнили революционеров при Александрах II и III. Но даже за самые тяжкие убийства неполитического характера тогда полагалась только каторга.

Смертная казнь (преимущественно через расстрел) применялась военно-полевым судом за воинские преступления в зоне ведения военных действий.

На каторге казнили (через повешение) убийц-рецидивистов, совершивших новое убийство уже во время отбытия наказания.

После революции 1905 года стали вешать не только революционеров, но и простой люд за грабежи и прочие «возмущения», волей полевых судов, по всей стране. Пик казней приходится на 1907–1910 годы, когда Столыпин ввел военно-полевые суды. Но как-то не поднимается у меня рука осудить нашего великого реформиста Петра Столыпина за его «столыпинские галстуки».

Сразу вспоминается, что к этому его подтолкнуло. Безумцы-«революционеры», бомбы, разорвавшие в щепки его дачу под Петербургом: 30 трупов, 24 тяжело раненных, убиты – прислуга, рабочие, кухарки, солдаты охраны.

Столыпин чудом оказался без единой царапины. И что прикажете делать с этими «террористами», чьими именами Советы так любили называть наши улицы и площади?

Отношение к казням

Но особенно различаются народы в России и на Западе по своему отношению к казням. В Средние века присутствие на публичной казни было своего рода досугом для взрослого человека. В Европе казнь была развлечением, зрелищем. На казни сходились и съезжались, как на театральное представление, везли с собой жен и детей. Считалось хорошим тоном знать по именам палачей и с видом знатоков рассуждать, что и как они делают.

Невозможно назвать какого-то ласкового, уменьшительно-домашнего названия для виселицы или палаческого топора…в России.

Ни ласковое «Виселица Машенька», ни ироничное «Тощая Фекла» у нас попросту невозможно.

А во всех странах Европы виселицы и палаческие инструменты именно так и назывались! То «Маленькая Мэри», – полный английский аналог «Машеньки» (в Лондоне), то «Тощая Гертруда» (в Кёнигсберге), то «Скорый Альберт» – палаческий топор главного палача в Аугсбурге.

Сформировались даже британские обычаи: если младенец дотронулся ручкой до повешенного, – это на счастье, также использовали щепки от виселицы как средство от зубной боли. То ли сосали ее, то ли использовали как зубочистку.

В Германии существовало поверье, что веревка повешенного приносит в дом счастье, а во Фландрии – что рука повешенного может помочь стать невидимкой.

В Британии в 1788 году был случай, когда толпа рванулась к только что повешенному и буквально разорвала этот еще теплый труп на «сувениры».

Особенно «повезло» местному кабатчику – он завладел головой и долго показывал ее у себя в кабаке, привлекая публику, пока эта голова совсем не протухла.

Публичные казни на Гревской площади в Париже вызывали всплеск эмоций – толпа ревела, веселилась, пела, ликовала.

«Кто живал в Париже подолгу, как я, тот знает, что это было за отвращение: публичные казни, происходившие около тюрьмы „La Koquette“. Гаже, гнуснее этого нельзя было ничего и вообразить! Тысячи народа, от светских виверов и первоклассных кокоток до отребья – сутенеров, уличных потаскушек, воров и беглых каторжников проводили всю ночь в окрестных кабачках, пьянствовали, пели похабные песни и с рассветом устремлялись к кордону солдат, окружавшему площадку, где высились „деревья правосудия“ как официально называют этот омерзительный аппарат. Издали нельзя было хорошенько видеть, но вся эта масса чувствовала себя в восхищении только оттого, что она „была на казни“, так лихо и весело провела ночь в ожидании такого пленительного зрелища. В XX веке общественная нравственность, не доросшая до повсеместной отмены смертной казни, все же доросла до отмены публичных ритуалов ее исполнения (правда, не во всех странах)». Так писал Петр Дмитриевич Боборыкин, русский писатель, придумавший и опубликовавший в 1864 году слово «интеллигенция». И фанатичный «западник», к слову сказать.

Однако и в его времена, и даже во времена его отцов и дедов в деспотической и варварской России казнили лишь государственных преступников. Обычные убийцы и разбойники отправлялись на каторгу. Конечно, Нерчинск и Сахалин – не Лазурный берег, но все же лучше виселицы… А главное, не было казней на развлечение толпы, эдакого гурманского к ним отношения.

В России поведение людей, стоящих на площади и наблюдающих казнь, отличалось от поведения парижской толпы, радостным ревом сопровождающей действия палача, крики жертв, хруст костей и прочие «увлекательные» стороны зрелища.

Сохранились свидетельства голландцев, которые видели казнь Степана Разина в 1671 году. Пока палачи рубили конечности преступнику, народ молчал, только всхлипывали и крестились женщины. И сразу, не дожидаясь смерти «гулевого атамана», народ стал молча расходиться.

Так же поступали россияне, пришедшие на казнь Емельяна Пугачева в 1775 году. Вот что писал в своих записках русский ученый XVIII века Андрей Болотов о казни Емельяна Пугачева: «Удрученный народ начал расходиться сразу после казни, не желая смотреть на избиение кнутами сообщников бунтаря». Что поделаешь – варвары, дикари-с.

А если серьезно, то на что любоваться? В народном сознании Степан Разин – страшный и отвратительный преступник, обреченный на том свете вечно грызть раскаленные кирпичи. Люди пришли, чтобы участвовать в акте государственного значения: казни преступника. Они согласны с приговором, они «за». Но к чему садистские любования зрелищем? Какая разница в деталях?

Кстати, так же было и в более поздние времена. В 1883 году казнят народовольцев – убийц Александра II и случайно подвернувшегося 12-летнего мальчика. Заполнивший площадь народ вовсе не на стороне убийц. Их проклинают, ругают, кричат, чтобы в свой последний час они «попомнили Государя».

Но, во-первых, ни одна рука не поднимается для самосуда. Никто не бросает в подсудимых никакой дряни, не пытается прорваться сквозь охрану, ударить осужденных. Во-вторых, народ не развлекается. Не радуется страданиям и смерти, не делится впечатлениями, не визжит от восторга, когда табуреты выбиты из-под ног осужденных.

Народ соучаствует в делах власти. Он на стороне власти, и осуждает преступников. И притом народ серьезен, напряжен. В конце концов, казнь – это правосудие. По закону убивают людей. Присутствовать надо, смотреть надо, но нет никакой причины ликовать. Вероятно, такой же дух двигал римлянами с их знаменитым: «Закон суров, но это закон».

Когда Великая французская революция заменила виселицу гильотиной (народ «ласково» называл ее Лизеттой), Мишель Фуко в Хрониках Парижа пишет, что после введения гильотины народ жаловался, что ничего не видно и требовал возвращения виселицы. После Наполеона и Реставрации 1815 года виселицу вернули.

Ау! Наши милые русские дамы, любительницы Парижа и Куршавеля, Лазурного берега, Moet & Chandon и устриц! Знаете ли вы, что последняя публичная казнь в Париже была совершена перед Второй мировой войной?

Зато как сейчас «французики из Бордо» кокетливо возмущаются: «Ах, эти брутальные американцы повесили Саддама Хусейна! как это не комильфо!»

Да, кстати, потрясающе воспоминание Александра Вертинского о том, как он случайно оказался на площади его любимого Парижа, где орала и веселилась толпа. «Русский дикарь», прибывший из варварской страны, не оценил зрелища настолько, что тут же спустился в кабачок «залить» увиденное. Следом спустился и давешний поклонник его таланта, хорошо одетый, точно с бала – во фраке. Они вместе выпили, новый знакомый убеждал Вертинского больше не ходить на такие зрелища, они же не для нервов человека искусства!

Этот милейший человек позже оказался официальным палачом города Парижа.

И теперь после описаний Боборыкина и Вертинского вы еще готовы принимать всерьез разговоры о любви русских к жестокости? Варварская, крепостная Россия… И почему эти дикие русские во время казней не ревели в радостном возбуждении, а молча угрюмо крестились и молились за упокой души казненных? Наверное, от недостатка цивилизованности, не иначе.

Может, вместо самобичевания, нам заговорить погромче как раз о садизме наших соседей по Европе?

Не только казни

В России принято считать, что интерес к чужому страданию – не признак здоровой психики. Но на Западе думают иначе.

В Британии XIX века был такой обычай: джентльмены из верхов общества водили своих дам в тюрьмы, где по пятницам или субботам пороли проституток.

Джентльмены заранее оплачивали места, платили побольше, чтобы их пропустили поближе, где лучше видно. За хорошие места приходилось доплачивать, приходить заранее.

Джентльмены с дамами ехали на «увлекательное» мероприятие. Было хорошим тоном знать по именам палачей, комментировать их действия, знать проституток и сравнивать их поведение с «прошлым разом» или с какой-то другой, давней поркой.

Порки проституток по определенным дням недели отменили только в 1865 году. Еще раз подчеркну: это не развлечение простонародья! Аристократический обычай верхов общества.

Для низов были другие развлечения: например, травля бульдогами привязанных к изгородям быков. Или собачьи бои. Британцы очень любят животных, особенно собак. Но почему-то распространению собачьих боев это нисколько не мешало. С начала XX века Общество по предотвращению жестокого обращения с животными и полиция пытаются остановить безобразие, но безуспешно. Как организовывались и проводились собачьи бои, хорошо описывал Джек Лондон в своем «Белом клыке».

Музеи пыток

Еще одна удивительная черта западного образа жизни, которую трудно понять россиянину. Во всех странах Запада существуют музеи средневековых пыток.

Там выставлены орудия пыток, муляжи «обработанных» частей тела, соответствующие картины и целые группы манекенов, изображающих судей, палачей и жертв. Обычно эти музеи неплохо отражают эту сторону местной истории…

Мы могли бы завести музеи нисколько не хуже. Представляю, как смотрелся бы Музей Малюты Скуратова в Москве или Музей Тайной канцелярии в Петербурге! Но у нас таких музеев нет. Ближайший Музей пыток находится в Кракове, на Флорианской улице. Есть такие музеи и в Кёльне, и в Мюнхене, и в городах Британии и Франции. В них всегда много посетителей.

Правда, признаюсь, лет 5 назад единственный раз я наткнулся в России на тоже своего рода «музей пыток». Это было в Нижнем Новгороде. Музей представлял из себя крошечную передвижную выставку из 2-х комнат. Была пара восковых фигур типа Иван Грозный с посохом и злым выражением лица. Десяток ретрофотографий. Ну и «разложенные» под стеклом разные «пытошные инструменты». Отсутствие иллюстрированного материала заменялось красочным рассказом экскурсовода «как что тогда было».

Двум девушкам, бывшим со мной в одной группе, стало плохо и они уже в середине экскурсии выбежали на свежий воздух. Я дотерпел, познакомился с директором заведения. Он в сердцах жаловался, что ездит с этим «добром» по Поволжью и вконец прогорел. Не идет народ смотреть на орудия пыток.

Видимо, нет в нашей культуре в отличие от общеевропейской чего-то, что заставляет людей интересоваться жестокостью, смотреть на акты бесчеловечности. Современный европеец сегодня не может попасть на публичную казнь и даже на порку проституток. Но в Музей пыток он идет.

О телевизионной жестокости

И в еще одно место легко попадает житель цивилизованного Запада: включая телевизор, он получает полной мерой зрелища жестокости, насилия, вражды, смерти, массовой гибели.

Родственная область, но требующая большей активности: компьютерные игры. Некоторые специалисты считают эти игрушки даже полезными: люди проявляют агрессивность в виртуальном мире, оставаясь в реале милыми, улыбчивыми и добрыми.

Отмечу главное: в России до недавнего времени таких оригинальных стрелялок не придумывали. Много сочинили компьютерных игр, но почему-то «кровожадные» русские сделали игры совершенно иного направления. Эту дрянь у нас обычно переводят, адаптируют…

Да и фильмы… Хотя уже кое в чем мы «догнали и обогнали Запад»…

Но анализировать деформацию нашей души и наших цивилизационных ценностей, произошедших в России за последние 20–25 лет, не задача моего труда. Слишком много придется тогда сказать. Все-таки я пишу более историческую книгу, чем публицистику.

Опять переключение? Кошмарные фильмы нужны, чтобы выпустить агрессивность в виртуале и остаться хорошим в реале? Если даже так, то факты показывают: россияне гораздо меньше любят жестокость, чем западный человек.

Человек никогда не применит в реальности то, что делает в компьютерной игрушке, смотрит в фильме? Гм… Устрашающая жестокость американцев во Вьетнаме заставляет меня в этом усомниться. Жизнь доказала – человек легко переходит от теории к практике. Очень даже легко способен переходить!

1. Иванов В. В. Русь Великая. М.: Современник, 1983

2. Жильцов С. В. Смертная казнь в праве Древней Руси и юрисдикция Великого князя в ее применении // Правоведение. 1997. № 4

3. Мотли Д. Л. Возникновение Голландской республики. М., 1937

4. Пыляев М. Старый Петербург. СПб., 1883

5. Чехов А. П. Остров Сахалин // Полн. собр. соч. и писем в 30 тт. Т. 14. СПб., 1893

6. Боборыкин П. Д. За полвека (мои воспоминания). М.-Л., 1929

7. Вертинский А. Избранное (годы эмиграции). М., 1990