что такое причастие на какие вопросы оно отвечает

Вопросы причастий

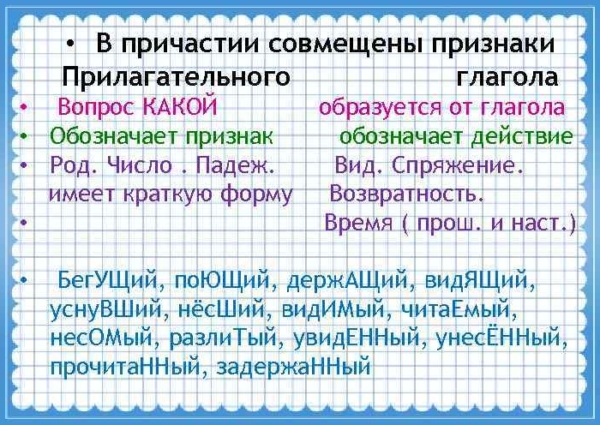

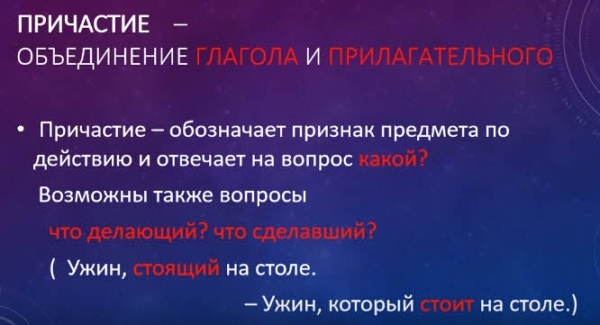

Причастие как особая глагольная форма обозначает признак по действию и отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие? каков? какова? каково? каковы? что делающий? что делавший? что сделавший? что сделанный?

Узнаем, на какие вопросы отвечает причастие, если определим, что эта особая глагольная форма выражает признак предмета, сопряжённый с действием.

В связи с этим в грамматике русского языка различают действительные и страдательные причастия. Имеем в виду, что на определённые вопросы отвечает причастие в зависимости от залога и наличия полной или краткой формы.

Действительные и страдательные причастия

Действительное причастие имеет значение признака по действию, производитель которого является непосредственно действующим лицом.

Понаблюдаем:

Слова «улыбающийся» и «решивший» выражают признак предмета, носитель которого сам выполняет действие. Эти словосочетания причастия с именем существительным можно представить в виде синтаксической конструкции с местоимением «который» и однокоренным глаголом:

Такая трансформация действительного причастия в глагол доказывает, что признак, обозначенный причастием, соотносится с действием, выполняемым или уже совершённым определённым лицом в настоящем или прошедшем времени.

Страдательные причастия обозначают признак действия, которое испытывает предмет или лицо извне, со стороны:

А теперь выясним, какие вопросы можно задать к действительным и страдательным причастиям, имеющим полную и краткую форму.

Вопросы к полным и кратким причастиям

Причастия выражают признак предмета, чем сходны с именами прилагательными. Исходя из этого, причастия в полной форме отвечают на аналогичные вопросы:

Причастия и прилагательные, хотя отвечают на схожие вопросы, обозначают всё же разные признаки предметов.

Чтобы отличить причастия от прилагательных, можно задать вопросы, совпадающие с этой глагольной формой в грамматической форме.

Скрипач, (что делающий?) играющий увертюру, начинает концерт памяти Рахманинова.

Море, (что делавшее?) плескавшееся с тихим рокотом у скал, здесь совершенно прозрачное.

На объект, (что делаемый?) охраняемый сторожевыми собаками, прибыл грузовик.

Ветви деревьев, (что сделанные?) тесно сплетенные вверху, создают зеленый тенистый коридор.

Итак, к действительным причастиям в полной форме задаются вопросы:

К страдательным причастиям прошедшего времени в полной форме поставим вопросы:

Страдательные причастия в краткой форме обычно являются сказуемыми в предложении и отвечают на вопросы каков? какова? каково? каковы?

К ним можно также задать дополнительные вопросы: что сделан? что сделана? что сделано? что сделаны?

Его лоб (каков? что сделан?) изборождён морщинами.

Река (какова? что сделана?) скована льдом.

Здание театра (каково? что сделано?) закрыто на ремонт.

Мы (каковы? что сделаны?) убеждены в своей правоте.

Что такое причастие, на какие вопросы отвечает

В русском языке касательно причастия нет общепринятой точки зрения. Многие лингвисты уверены, что его без проблем можно отнести к отдельной, вполне независимой части речи. Другие же на основании способности образовывать синонимичные с глаголом конструкции склонны признавать всего лишь его особой формой.

Согласно школьной программе, причастие является одной из форм, которая объединяет в себе грамматические признаки как глагола, так и прилагательного.

С его помощью обозначают свойство по действию, которое производится самим предметом или посредством данного объекта.

Свое название причастие получило от того, что непосредственно имеет отношение к некоторым свойствам других частей речи. Так, оно причастно к глаголу (обычно образовывается с участием его корневых структур) и имеет прямое отношение к прилагательному (образуется с участием его окончания).

К постоянным признакам данной части речи можно отнести следующие признаки глагола:

При этом, формы будущего времени у причастия не существует: к примеру, желающий-желавший-желаемый-желанный, собранный-собираемый-собравший-собирающий.

На какие вопросы отвечает причастие

Данная часть речи обладает особенностями как глагольных форм, так прилагательных. В прямом падеже единственного числа причастие отвечает на стандартные для прилагательных вопросы: Какой? Каков?

Что бы распознать действительное причастие в тексте, можно попробовать заменить слова, отвечающие на приведенные вопросы, вариантами Что делающий? либо Что делавший?

Для распознавания причастия всегда пригодится знание специфических словообразовательных суффиксов.

Вспомогательные вопросы к причастию

Причастие в русском языке с легкостью можно заменить глаголом, который бы обозначал то же самое действие, что и причастие (опавшие листья – листья, которые опали).

Действительный залог

Причастия в форме действительного залога предназначены называть признак предмета, и передают значение конкретного действия, совершаемого предметом самостоятельно: бегущий мальчик – мальчик, который бежит, самопишущая ручка – ручка, которая сама пишет.

При определении части речи к этой форме причастия уместными будут дополнительные вопросы: Что делающий? и его падежно-число-родовые варианты. А для прошедшего времени будут актуальны вопросительные конструкции: Что делавший/сделавший?

Страдательный залог

В страдательной форме данной частью речи речи обозначаются качества, появившиеся у предмета вследствие чьего-либо воздействия: прочитанная книга – книга, которую кто-то прочитал. Только от такой формы причастия может образовываться краткая форма, которая будет ответом на Каков? Какова? Каково? Каковы?

Нужно различать краткие формы страдательных причастий и глаголы (кафе открыли – глагол и кафе открыто – прич.).

В данном случае сомнения можно решить просто: если перед словом уместной окажется связка «быть», значит, мы имеем дело с причастием (кафе было закрыто).

Как отличить причастие от прилагательного

Эти две части речи легко перепутать из-за схожести формальных признаков (к примеру, блестящий огонек – это действительное причастие, а блестящий актер – прилагательное).

При попытке их различить нужно учитывать, что только первое имеет прямое значение и заменимо на синонимичное придаточное определительное предложение. А вот для прилагательного такой способ не подойдет: здесь получится использовать только синоним.

Отличия от отглагольного прилагательного

Сложнее всего отличить страдательное причастие от отглагольного прилагательного. Они имеют схожий или даже одинаковый морфемный состав, синтаксическую функцию, отвечают на одни и те же вопросы, могут образовывать краткую форму. Единственное отличие – причастие сохраняет семантику времени, в которое было совершено действие, а прилагательное передает только застывший признак предмета. Сравним: штопаные чулки – штопанные грубой нитью дыры. Первый пример передает внешний вид изделия, постоянную характеристику. Второй сохраняет связь с категорией времени, с помощью зависимых слов добавляет образ действия (штопанные как? – грубой нитью), а это сближает слово с глаголом.

Что такое причастие в русском языке?

Причастие — это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и сочетает грамматические признаки глагола и прилагательного.

Причастие в русском языке

Чтобы понять, что такое причастие в русском языке, укажем, что оно образуется от глагола с помощью характерных формообразующих суффиксов:

Причастие — это особая неспрягаемая форма глагола, которая обладает признаками прилагательного. С одной стороны, причастие обозначает признак, как и прилагательное, но, с другой стороны, это признак особенный, который связан с действием.

Имя прилагательное обозначает постоянный признак предмета безотносительно ко времени (платок какой? синий), а причастие — это глагольная форма, выражающая признак, связанный с течением времени.

К примеру, в словосочетании «плавающая утка» причастие «плавающая» обозначает признак. К нему можно задать вопрос прилагательного:

И в то же время этот признак связан с действием в настоящем времени:

Сравним с другой формой причастия:

Здесь речь идет о птице, которая плавала раньше, до момента речи об этом, то есть в прошлом. Признак связан с уже совершенным действием.

Подытожим наши наблюдения определением, что такое причастие в русском языке.

Причастие совмещает в себе признаки двух самостоятельных частей речи: глагола и прилагательного.

Признаки прилагательного у причастия

Как и прилагательное, причастие

1. обозначает признак предмета и отвечает на вопросы:

| Падеж | Мужской род | Женский род | Средний род | Мн. число |

|---|---|---|---|---|

| И. п. | играющий | играющая | играющее | играющие |

| Р. п. | играющего | играющей | играющего | играющих |

| Д. п. | играющему | играющей | играющему | играющим |

| В. п. | играющего | играющую | играющее | играющих |

| Т. п. | играющим | играющей | играющим | играющими |

| П. п. | об играющем | об играющей | об играющем | об играющих |

3. причастие изменяется по родам:

4. согласуется с существительным в роде, числе и падеже:

В предложении причастие выполняет синтаксическую роль определения.

В густой кроне деревьев на ветках сидят поющие скворцы.

Признаки глагола у причастия

Как и глагол, от которого образовано причастие, оно имеет грамматические категории:

2. действительный или страдательный залог

Причастие в форме действительного залога обозначает признак действия, которое совершает сам производитель:

Причастие в форме страдательного залога обозначает признак предмета, который испытывает действие со стороны, подвергается чьему-то воздействию:

3. Причастие сохраняет переходность/непереходность производящего глагола:

5. у причастий различают настоящее и прошедшее время:

Действительные причастия

Действительное причастие обозначает признак предмета, который сам производит действие или испытывает определенное состояние.

Действительные причастия настоящего времени образуются от основ глаголов настоящего времени переходных и непереходных глаголов с помощью суффиксов -ущ-/-ющ- (I спр.), -ащ-/-ящ- (IIспр.):

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределенной формы переходных и непереходных глаголов с помощью суффиксов -вш- (после гласного), -ш- (после согласного) и окончаний прилагательных:

Страдательные причастия

Страдательные причастия обозначают признак предмета, над которым совершается или уже произведено действие извне. Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов. Эти формы также обладают категорией времени.

Страдательные причастия настоящего времени образуются от основ настоящего времени с помощью суффикса -ем- (от глаголов I спряжения) или суффикса -им- (от глаголов II спряжения):

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределенной формы глаголов совершенного вида с помощью суффиксов -нн-, -енн-, -т-:

Страдательный причастия прошедшего времени имеют полную и краткую форму:

Краткие формы причастий, как и прилагательных, не склоняются, а только изменяются по родам и числам:

Причастия могут потерять признак действия и переходить в имена прилагательные. Наиболее часто переходят в прилагательные страдательные причастия. Некоторые из них совсем утратили связь с глаголом:

Морфологический разбор причастия

Начальная форма причастия — это полная форма именительного падежа единственного числа мужского рода.

I. Особая форма глагола — причастие

а) действительное или страдательное

а) полная или краткая форма;

б) падеж (в полной форме);

г) род (в единственном числе).

Примеры

Ольга толкнула створки рассохшихся ставен.

Рассохшихся — это особая глагольная форма причастие

Синтаксическая роль — определение.

Село расположено на высоком берегу реки.

Расположено — это особая глагольная форма причастие

Синтаксическая роль — сказуемое.

Видеоурок

Что такое причастие простыми словами и как легко отличать причастие от прилагательного, глагола и деепричастия

К нему можно задать два вопроса: «Какой?» и «Что делающий?».

Причастие – это часть речи, которая отвечает на два вопроса: «Какой?» и «Что делающий?». Например: мальчик (какой? что делающий?) играющий на скрипке. А вот к слову «игривая (натура)» можно задать только вопрос «какая?», поэтому игривый – прилагательное. К глаголу «играть» задается тоже только один вопрос – «что делать?», а к деепричастию «играя (на скрипке)» – вопросы «как?», «что делая?».

То есть причастие совмещает в себе признаки и прилагательного и глагола. Обозначает и признак, и в то же время действие. Например: читающий, играющий, поющий – он вроде бы и «какой», то есть описывается признак, и в то же время «делающий что-то» – дается указание на действие.

Что надо говорить о причастии вашей учительнице

Вот тут есть проблема. Определение причастия в разных учебниках не совсем одинаковое. Н. М. Шанский считает, что причастие – самостоятельная часть речи, а В. В. Бабайцева – что это форма глагола.

Если у вас учебник русского от В. В. Бабайцевой и называется «Русский язык. Теория. 5-9 класс», говорите, что причастие – форма глагола. Если учебник Ладыженской (синенький, с гжелью, там и теория, и упражнения, учебник для каждого класса свой), надо говорить, что причастие – самостоятельная часть речи.

Дальше, вне зависимости от учебника, вы будете говорить: «обозначает признак предмета по действию, совмещает признаки глагола (вид, время, залог) и признаки прилагательного (род, склонение)». Чтобы запомнить их, придумайте себе какое-нибудь бестолковое выражение типа «ВоВа ЗаРоС» – вид, время, залог, род, склонение.

Виды причастий – вот тут все срезаются

В видах причастий все путаются. Вспоминаем нашу фразу «ВоВа ЗаРоС» и разбираем по ней каждый тип причастия.

По Виду причастия могут быть совершенного и несовершенного вида. Если вид Совершенный, в вопросе к причастию будет буква С. Запомните: С – Совершенный:

По Времени: настоящего и прошедшего времени. Будущего нет:

По залогу: действительные и страдательные. Действительные – которые сами совершают действие. Страдательные – которые «страдают», то есть над ними совершается действие, кто-то что-то с ними делает.

Вопросы типа «Что сделанный?» не надо произносить на уроке. На уроке надо спрашивать «С которым что сделали?». «Что сделанный» – это для ваших мозгов, чтобы они быстрее все поняли и не тупили.

По роду: мужского, женского, среднего рода:

Склонение – это изменение по числам и падежам. Причастие можно просклонять, то есть прогнать по всем падежам и числам. Сделаем это с причастием «спящий»:

Путаете порядок падежей? Запоминалочка: «Иван родил девчонку, велел тащить пеленку». Иван – Именительный, Родил – Родительный, Девчонку – Дательный, Велел – Винительный, Тащить – Творительный, Пеленку – предложный.

Еще два слова о действительных причастиях

Действительные причастия могут быть возвратными/невозвратными, переходными/непереходными.

Переходное – когда есть (или может быть) зависимое существительное в винительном падеже без предлога. Например, причастие «изучающий» – переходное, потому что при нем может быть прямое дополнение в винительном падеже без предлога: изучающий биологию.

Возвратность и переходность – это признаки только действительных причастий, у страдательных их не может быть в принципе.

Пример характеристики причастия

Для закрепления. Характеризую причастие «Проигранный (бой)» по нашей схеме: ВоВа ЗаРоС:

Всё. Есть вопросы – пишите в комментариях. И не забывайте нашу прикольную фразу «Вова зарос». Завтра напишу статью про причастный оборот.

Всем хороших оценок, высоких баллов на ЕГЭ.

P. S. Мое видео про причастия.

Подборка правил: причастие

Подборка правил: причастие (определение, признаки, залог причастия, склонение, орфограммы).

Причастие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает проявляющийся во времени признак предмета по действию, относится к существительному или местоимению и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? (белеющий, решивший, слушающий).

Признаки

1. Постоянные признаки

2. Непостоянные признаки

Залог причастий

Полная и краткая форма причастий

Полную форму имеют все причастия (украшенный).

Краткая форма есть только у страдательных причастий со вершенного вида (украшен).

Краткие формы причастий изменяются по родам и числам.

Склонение причастий

Причастие в изменяется по числам, по падежам, по родам.

Начальная форма причастия – именительный падеж мужского рода.

Правописание суффиксов причастий

Действительные причастия

Страдательные причастия

ЗАПОМНИ! брезжить – брезжущий, зиждиться – зиждущийся

-НН- пишется:

-Н- пишется:

ЗАПОМНИ: конченый человек – конченный в срок отчёт, названый брат – названный выше, посажёный отец – посаженное в парке дерево, приданое невесты – приданный чему-то.

ЗАПОМНИ!

Правописание не в причастиях

НЕ пишется СЛИТНО:

НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО:

Причастный оборот

Причастие с зависимыми словами называется причастным оборотом. В предложении причастный оборот и причастие являются обособленным или необособленным согласованным определением.