что такое полис история 5 класс

Термины «демос», «ареопаг», «архонты», «полис» и «долговой камень» относятся к истории Древней Греции и изучаются школьниками в 5 классе. Anews объясняет, что они значат и как связаны между собой.

Долговой камень

Камень, который устанавливался на земле должника, взявшего заем. На долговом камне указывалась информация о сумме долга. Если должник не возвращал заем в срок, его земля переходила к кредитору. При больших долгах и заемщик, и его семья попадали в рабство.

Практика долговых камней применялась в Древней Греции и была отменена политическим деятелем Солоном, жившим между 640 и 559 годами до нашей эры. Реформа получила название «сисахвия». Сисахвия отменяла все долги, запрещала долговое рабство и освобождала всех должников.

Демос

В переводе с древнегреческого «демос» означает «народ». Под этим термином в Древней Греции понимались свободные граждане, в отличие от рабов, обладающие гражданскими правами. Позже демосом стали называть простой народ, не относящийся к аристократии. С IV века до нашей эры так обозначалось бедное население.

Полис

Архонт

Высшее должностное лицо в древнегреческих полисах. Переводится как «начальник» «правитель», «глава».

Ареопаг

Обладал широкими полномочиями в судебных, политических и религиозных вопросах. Состоял из девяти пожизненных членов, которые избирались из числа бывших архонтов. В 462 году до нашей эры афинский государственный деятель Эфиальт провел суд над уличенными в коррупции ареопагитами и провел реформу, которая оставляла ареопагу лишь контроль за соблюдением законов и суды по уголовным и религиозным делам.

При этом до конца античности ареопаг оставался самым авторитетным судебным и властным органом.

Возникновение полиса. Великая греческая колонизация

Возникновение полиса

В VIII веке до н.э. «тёмные века» сменились новым подъёмом греческих земель. Именно тогда впервые было по достоинству оценено богатство Греции полезными ископаемыми. Железо позволило обрабатывать каменистые почвы, строить мосты, дороги и корабли. Медные рудники Эвбеи давали материал для литья бронзовых статуй. Красноватая глина Аттики и зеленоватая из Коринфа шла на изготовление художественной керамики, которую скупали повсюду. Милетяне научились делать шерстяную пурпурную ткань не хуже финикийской.

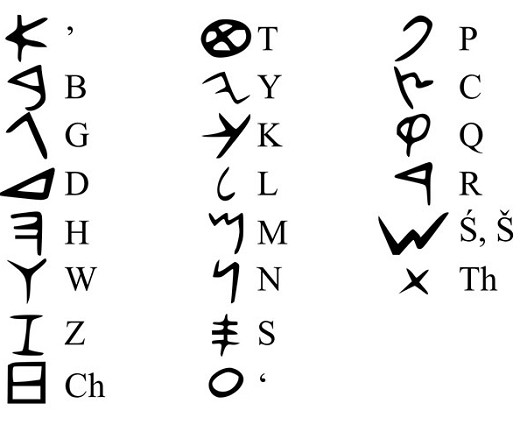

Обмен товарами потребовал усовершенствования их перевозки. Греки стали строить большие торговые суда, легкие триеры, изобрели якорь. Для облегчения контактов и убыстрения обмена с VII в. до н. э. начали применять деньги в виде небольших слитков с твёрдо установленным весом и эмблемой государства (монеты), а веком раньше на основе финикийского был создан греческий алфавит с гласными буквами.

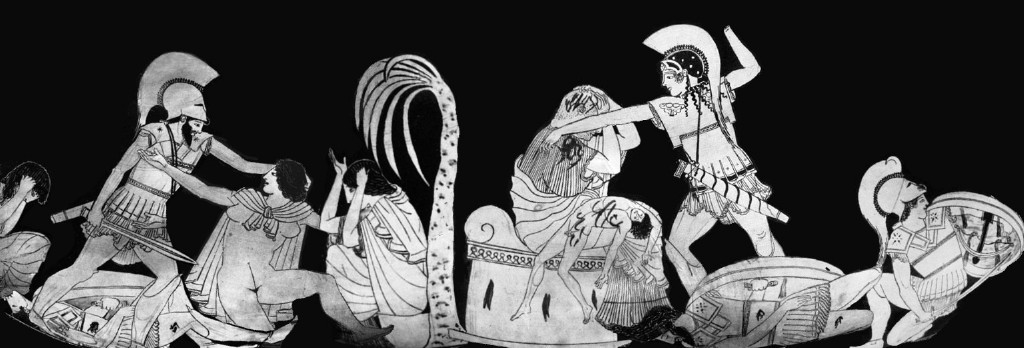

Производство железного вооружения (мечей, наконечников копий и стрел, панцирей, шлемов) привело к перевороту в военном деле. Теперь ударной частью войска стала не колесница, как в ахейские времена, а пехота, состоявшая из тяжеловооружённых воинов. Поскольку железное вооружение было дешевле, его могли купить люди среднего достатка. Основой греческого войска стали гоплиты. На поле боя они выстраивались в фалангу, укреплённую с флангов отрядами всадников.

В период архаики центром жизни были не царские дворцы, как в ахейский период, а полисы – города-государства. Полис был объединением граждан, живущих в городском поселении и сельской округе. Они вели своё происхождение от общих предков, чтили, кроме общегреческих, местное божество-покровителя (например, афиняне – Афину).

Полноценный гражданин своего маленького отечества воспитывался и жил с ощущением единства своих прав и обязанностей перед коллективом. Эта идея вырастала из мифологии греков – из того порядка, который принесло в мир поколение богов-олимпийцев, и из подвигов героев, стоящих на страже этого порядка. В дальнейшем философы, поэты, политики развивали эту идею в понимании того, что ради блага Родины, давшей человеку надел отеческой земли и полноту прав, можно и должно поступиться личным благом.

Великая греческая колонизация (VIII–VI вв. до н. э.)

Все крупные полисы того времени, кроме Спарты, были расположены в прибрежной полосе. C VIII века до н.э. греки начали осваивать торговые пути по Средиземному и Черному морям и основывать на их берегах множество поселений – колоний. Причиной колонизации стала в первую очередь перенаселённость греческих государств: скудные почвы не могли прокормить всё увеличивающееся население.

Жители, занимавшиеся ремеслом, нуждались в вывозе своей продукции, купцы мечтали разбогатеть на обмене товарами. Вдобавок во многих полисах начиналась борьба между знатью и простым народом – демосом, и проигравшим приходилось бежать на чужбину. Помогли и внешние обстоятельства: хозяева морей финикийцы были ослаблены завоеваниями ассирийцев.

Греческая колонизация шла по трём направлениям: на запад, на северо-восток и гораздо меньше – на юго-восток. Греки искали в далёких краях свободную и плодородную землю, места для поселения и выгодной торговли, до которых было относительно легко добраться по морю, вдобавок не встретив серьезного сопротивления местных жителей. Эти условия исключали азиатские и африканские берега.

В Египте в дельте Нила был основан только один город – Навкратис; через него в Элладу стал поступать папирус, и греки начали записывать свои сочинения. Сначала греки обратили внимание на побережье и острова Италии. Там было создано так много колоний, что юг Италии называли «Великой Грецией». Затем греки Ионии освоили более трудные северные маршруты к берегам Чёрного моря. Одному только Милету приписывали основание здесь нескольких десятков колоний. Среди них – современные города Феодосия, Керчь (Пантикапей), Поти (Фасис), столица Абхазии Сухум (Диоскуриада).

Первым действием переселенцев было водружение на новой земле священного огня богини Гестии как символа «перенесённого дома». Новый полис не только повторял своим политическим устройством покинутую родину, но гражданин колонии даже не терял гражданства своей метрополии и всегда мог туда вернуться. Колонии выручали свои «отеческие города» в голодные годы, отправляли посольства на праздники.

Трёхсотлетняя греческая колонизация недаром названа великой: она изменила весь греческий мир. Спрос на ремесленные изделия, вино и оливковое масло привёл к расширению их производства в Греции и обогащение демоса; люди стали лучше питаться и одеваться. Греки расширили свои знания о мире, о других народах и землях. Они ощутили себя единым народом – эллинами. И хотя гордые греки противопоставляли себя чужакам, называя их варварами, в колониях неизбежно происходили встреча и взаимопроникновение разных культур.

Греческий полис — основа эллинской цивилизации

Греческая цивилизация имела много особенностей. Одной из них был полис. Это не просто город-государство, а уникальный тип политической жизни.

Сколько полисов было в Древней Греции?

Полис — одна из основ цивилизации Древней Греции. Первые из них появились в самой Греции и на соседних островах. В ходе колонизации полисы были основаны на островах Эгейского моря, в Малой Азии, в Причерноморье, на Сицилии, в Южной Италии, на Крите и Кипре. Самыми удаленными полисами были колонии на средиземноморском побережье Испании и Массилия в южной Галлии, а также Кирена в Северной Африке.

Учеными Копенгагенского центра по изучению полиса собрана информация о 1035 полисах, существовавших в Архаическую и Классическую эпохи. Не все они существовали одновременно. Какие-то были основаны позже, уже в Классическую эпоху. Другие, наоборот, перестали существовать до конца Классической эпохи.

Мир полисов был динамичным. В IV веке до н. э. на Эвбее осталось 4 полиса вместо 12, существовавших на рубеже Архаической и Классической эпох. В том же столетии сицилийский правитель Дионисий I основал несколько новых полисов. Полисами становились также общины народов, соседствовавших с греками и перенимавших их культуру. Так после кампаний Тимолеонта на Сицилии в IV веке до н. э. полисами стал ряд общин сикулов, коренного населения острова. Полисное устройство и эллинскую культуру переняло несколько десятков общин карийцев (народ, живший на юго-западе Малой Азии).

Сущность полиса

Проблема полиса до сих пор вызывает дискуссии ученых-антиковедов. Прежде всего, полис — это не город-государство. Полис — это гражданская община. Важной для человека была его принадлежность к полису, гражданство. Во время контактов с жителями других общин рядом с его именем ставили его родной полис. Российский ученый И. Е. Суриков считает важным для сущности полиса дополнение — городская гражданская община.

В Античности не было противопоставления города и деревни. Полис был связан с окружающей территорией (хорой). Значительная часть граждан была крестьянами, жившими в окрестностях города.

Чтобы считаться полисом, община должна была быть и позиционировать себя государством. У полиса была армия, финансы, должностные лица, законы, гражданство. Признаками полиса обладали и некоторые входящие в него общины и даже города.

Подразделения полиса, например демы в Афинах, представляли собой полисы в миниатюре. В демах были свои должностные лица, собирались локальные народные собрания, на которых принимались постановления местного уровня.

Процесс формирования полиса начался в Архаическую эпоху и развивался постепенно. В ходе Архаической эпохи в полисах формировались магистратуры (должности). На примере Афин можно увидеть, что сначала на место царской власти пришли должность пожизненного архонта. Постепенно срок этой должности сократился до года, число архонтов — до 9, а право на доступ к ней получили все аристократы.

В ходе дальнейшего развития в греческих полисах шла кодификация права, развитие фаланги гоплитов, как основы вооруженных сил. Появление гоплитской фаланги способствовало увеличению числа граждан, как защитников полиса.

Территория и население

Полис был маленьким государством. Ученые Копенгагенского центра по изучению полиса выявили сведения о территории 636 полисов. Территория около 40 полисов из этого списка не превышала 25 кв2, а территория большей части из них не превышала 200 кв2. Только 13 полисов владели территорией, превышавшей 1000 кв2. В основном, это были колонии, основанные за пределами материковой Греции.

Один из самых маленьких полисов, остров Бельбина (сейчас — остров Святого Георгия), владел территорией 8 километров в квадрате. Территория Афинского полиса, контролировавшего всю Аттику, достигала 2500 км², а территория Спарты, владевшей Лаконикой и Мессенией, — 8400 км².

Крупнейшие полисы, такие как Пантикапей, Сиракузы и Кирена, включали в свою территорию общины местного населения и другие города, становившиеся зависимыми от них.

У полиса были территории за пределами. В годы Афинского морского союза афинские колонии (клерухии) размещали по всей Эгеиде. Много лет владениями Афинского полиса были остров Лемнос, Имброс и Скирос.

Большинство островных полисов у побережья Малой Азии владели территориями на материке. На этих территориях находились общины местного населения или даже другие полисы.

Полисы вели учет своих граждан и метеков. В некоторых из них гражданам вручали удостоверения личности в виде табличек из свинца или бронзы. Метеки вносились в специальные списки и платили налог. Иногда списки граждан писали на каменных стелах. Это были списки совершеннолетних мужчин, подлежащих призыву в полисное ополчение. Например, на стеле в полисе Эретрия на острове Эвбея были перечислены 4000 мужчин-граждан.

Данные о численности населения полисов спорные и дискуссионные, потому что полных списков не велось. Исследователь феномена полиса М. Хансен опирается в своих выкладках на данные полисных ополчений. По его мнению, численность граждан, служащих в ополчении гоплитами, составляет 10% от населения. На основании этого предполагает, что население крупных материковых полисов Мегар и Коринфа в эпоху Греко-персидских войн составляло 30 и 50 тысяч соответственно.

Определяющей для эллина была принадлежность к гражданскому коллективу того или иного полиса. При существовании союзов полисов у их жителей было двойное гражданство — родного полиса и союза. Так было, например, в Ахейском союзе.

Переселившись в другой город, эллин мог жить на правах метека — свободного человека, не являющегося гражданином. Метеки не имели права напрямую участвовать в политической жизни. За какие-либо заслуги метек мог получить гражданство полиса. В качестве жеста дружбы гражданство даровали знатным и влиятельным иностранцам.

Полис мог быть зависимым от другого полиса или государства. На это были разные причины. Он мог быть завоеван более крупным соседом и сохранить автономию. Зависимый полис мог находиться на материковой земле, принадлежащей островному полису. Колония могла быть основана и существовать, как полис, зависимый от метрополии.

Объединение греческих полисов: синойкизм

Словом синойкизм греки называли объединение нескольких общин в один полис. Он мог заключаться в переселении жителей нескольких полисов в специально построенный новый город или переселение жителей одной общины в уже существующий, где жители другого полиса присоединялись к старому гражданскому коллективу. Синойкизм предполагал объединение территорий полисов, но не означал уничтожение самих городов.

Примером первого типа синойкизма можно назвать основание Родоса гражданами полисов Линда, Камира и Иалиса. Примером второго — присоединение аркадского полиса Эваймона к Орхомену. Прежние граждане Эваймона становились гражданами Орхомена, но сам город Эваймон продолжал существовать. В 390 году до н. э. аргосцы с помощью коринфян-заговорщиков захватили Коринф. После этого они на короткое время присоединили Коринф к своему государству.

Еще один знаменитый пример синойкизма — основание Мегалополя в Аркадии в 370 году до н. э. по инициативе Эпаминонда. Город построили и переселились в него представители разных общин Аркадии.

Самым знаменитым синойкизмом было легендарное объединение Аттики Тесеем. В реальности процесс был более медленным и завершился присоединением к Афинскому полису Элевсина. Тем не менее, Аттика была единым полисом, на территории которой были отдельные города и полис Элевсин.

Перед персидским завоеванием в VI веке до н. э. философ Фалес советовал грекам Ионии объединиться в один полис. На собрании ионийцев Фалес предлагал создать единый совет, который бы заседал на острове Теос. Остальные полисы сохранись бы как городские центры, но стали бы демами нового полиса. Предложение не было принято.

Синойкизм мог быть мирным или стать результатом войны. Войны влекли за собой и уничтожение полисов с последующим разделом земли между победителями, а также истреблением и обращением в рабство населения. Иногда город не разрушали, а заселяли колонистами.

Уничтожение и порабощение населения разрушенного полиса называлось в греческих текстах словом «андраподизм». До конца Классической эпохи известно 46 примеров андраподизма.

Разрушение полиса не обязательно влекло за собой гибель населения. Иногда жителям разрешали уйти, иногда переселяли и присоединяли к своему полису, как это делали Дионисий Сиракузский и Фивы. Еще одним методом было изгнание населения без разрушения города. Например, в 431 году до н. э. афиняне изгнали жителей островного полиса Эгина и заселили остров своими колонистами. Изгнанников приютили спартанцы и поселили их в местности Фиреатида. После поражения Афин в войне жители Эгины вернулись на родину.

Мягким уничтожением полиса был диойкизм — расселение. Он переставал существовать как политический и городской центр, а население переселялось в деревни. Так поступили спартанцы с Мантинеей в 385 году до н. э. Жителям полиса было приказано переселиться в деревни, из которых когда-то был создан этот полис.

По данным М. Хансена, только 5 полисов исчезли навсегда. Другие со временем заселялись уцелевшими гражданами. Переселенцы нередко принимали идентичность, традиции и культы полиса, который заселили. Самый яркий пример полиса, восстановленного после андраподизма — Фивы. Город был разрушен Александром и его союзниками. Части жителей (кроме тех, кого пощадили завоеватели) удалось бежать. После смерти Александра царь Кассандр восстановил Фивы, куда вернулись беженцы и их потомки.

Древнегреческая религия: полис и его боги

С появлением полиса растет связь гражданской общины и религии. В Архаическую эпоху начали строить храмы на общественные средства. В Архаических Афинах жреческие должности были закреплены за отдельными семьями. В течение Классической эпохи доступ к большинству из них был открыт для других афинян.

Рост полисов сопровождался усилением его контроля над религиозной жизнью. В Греции не было Церкви, как силы, конкурирующей со светской властью. Религия была под контролем полисных магистратов и связана с ними. Религиозные фестивали проходили на полисные деньги. В ходе развития полисов у них появлялись новые религиозные культы, связанные с его полисными институтами.

У многих полисов были один или несколько богов-покровителей. С ними были связаны местные религиозные культы. Эти общины использовали символику своих богов-покровителей и проводили в честь них пышные празднества. Кроме богов были полисные культы героев. В полисах, основанных в ходе колонизации, статус героя получал ойкист (основатель) колонии.

В Потидее на щиты гоплитов наносили изображение Посейдона с трезубцем. В Афинах ежегодно пышный фестиваль Панафинеи, для которого девушки ткали священный пеплос для статуи богини. В Перинфе (район Проливов) главным культом был культ Геры — рядом с городом стоял ее храм. Покровителем Родоса считался Гелиос — его изображали на родосских монетах, в честь него раз в пять лет проводили фестиваль. Жрец Гелиоса был в Родосе эпонимом — счет годам вели по жрецам, занимавшим эту должность.

Полис был устойчивой формой государственности. Он сохранился в эпоху Эллинизма, когда полисы входили в состав территориальных государств. Позднее, эллинские полисы существовали внутри Римской империи.

История. 5 класс

Конспект урока

Урок 18. Древняя Аттика. Зарождение и развитие демократии в Афинах

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке

Полис – это город-государство, община свободных полноправных граждан, каждый из которых имеет право (обязанность) на получение надела из земель полиса, на участие в управлении им, на защиту полиса в народном ополчении.

Демос (от греческого «народ»): в Древней Греции – это свободные граждане, имевшие гражданские права, но не принадлежавшие к знати.

Демократия (от греческого «народовластие») – способ правления государством, при котором все основные вопросы власти решаются большинством голосов граждан.

Аттика – это область в Средней Греции с центром в городе Афины.

Ареопаг – совет знати в Древних Афинах.

Архонт – один из девяти ежегодно избиравшихся высших должностных лиц в Афинах.

Агора – народное собрание в Древней Греции, а также название площади, где оно происходило.

Акрополь – центральная укреплённая часть древнегреческого города, расположенная обычно на холме.

Основная и дополнительная литература по теме урока

Теоретический материал для самостоятельного изучения

В центральной Греции, окруженный горами на равнине Аттики раскинулся величественный город, названный в честь богини мудрости Афины.

Всё население Афин делилось на свободных людей и рабов. Рабы тоже были разные: рабы-чужеземцы и рабы-должники. Свободные люди состояли из знати – аристократии и демоса – простого народа.

Аристократия с помощью законов и правителей захватила лучшие земли, а простым людям приходилось всё чаще и чаще брать в долг у богачей. Если же вовремя не отдать долг, то жена, дети или же сам крестьянин мог попасть в долговое рабство. Ареопаг (орган власти в Древних Афинах, осуществлявший государственный контроль, суд и другие функции) был на стороне богатых.

Ситуация осложнялась и тем, что в Афинском полисе не было писаных законов, а народ требовал точной их записи. Тогда один из девяти ежегодно избиравшихся высших должностных лиц – архонт по имени Драконт записал обычаи, и они стали законами. Но эти законы были очень несправедливыми и жестокими. Их так и называли – «Драконтовы законы» – это выражение с тех пор стало крылатым.

Демос в управлении не участвовал, а правление знати было настолько жестоким, что всё чаще и чаще в Афинах вспыхивали восстания недовольных. Бедняки вооружались дубинами и кирками, начались кровавые столкновения.

Аристократия решила пойти на уступки, созвав народное собрание, на которое пришли все афиняне, правителем избрали Солона, которого уважали и знать и демос. Богатые знали его как человека зажиточного, а бедные как честного. Перед Солоном стояла сложная задача – примирить общество и не допустить гражданской войны, а для этого надо было провести реформы и создать новые, справедливые законы. В 594 г. до н.э. граждане обратились к Солону. Прежде всего, Солон приказал снять долговые камни, тем самым запретив продавать свободных людей за долги. Кроме того, все мужчины Аттики объявлялись гражданами и получали право участвовать в Народном Собрании. Правителем и судьей мог отныне стать любой человек. В Афинах были заложены основные принципы современного суда. Это были гласность – когда любой человек мог прийти на судебное заседание и состязательность, когда по очереди выступали обвинитель, обвиняемый и свидетели, а судьи, выслушав всех, принимали решение с помощью тайного голосования: каждый должен был бросить в сосуд один из двух камешков: белый означал невиновность, а черный – обвинение.

Своими реформами Солон не смог угадить всем, богатые ненавидели его за отмену долгового рабства, а бедные невзлюбили за то, что он не произвел передел земли. Хотя его законы заложили основы демократии.

С 509 по 500 год до н. э. в Афинах правил Клисфен, который продолжил реформы. Был принят закон об остракизме, то есть «суде черепков». Один раз в год во время заседания народного собрания обсуждался вопрос, угрожает ли кто-нибудь демократии. Если ответ был положительным, то проводилось голосование с помощью черепков. Каждый гражданин писал на черепке имя того человека, который, по его мнению, представляет угрозу демократическому строю. Тот, имя которого чаще всего встречалось на черепках, должен был уйти из Афин в изгнание на 10 лет.

Расцвет демократии принято связывать с именем Перикла. Это был один из крупных политических деятелей.

Перикл производил на людей сильное впечатление, обладал выдержкой и был прекрасным оратором. Он был очень целеустремленным человеком и не занимался ничем, кроме государственных дел. Реформы Перикла продолжили развитие демократии в Афинах.

Перикл начал свои реформы с того, что отменил голосования при избрании архонтов. Теперь чиновников выбирали при помощи жребия. Этим он добился абсолютной честности выборов. Для жребия использовались два сосуда – в одном находились таблички с именами кандидатов, в другом – черные и белые бобы. Если после оглашения имени из второго сосуда доставали белый боб – кандидат считался избранным на должность.

Следующие реформы Перикла касались прав населения. По его настоянию, гражданином Афин теперь считался только тот, чьи родители были афинянами. Перикл ввёл оплату должностей. Это было сделано для того, чтобы допустить к управлению государством малообеспеченных граждан и другие слои простого населения. Деньги платились из казны, и их должно было хватить на покупку необходимых продуктов для небольшой семьи. В первую очередь это касалось судий, которые много времени посвящали рассмотрению дел. Перикл добился выплаты пенсий инвалидам и сиротам. За проведенные реформы народ назвал Перикла «отцом афинской демократии».

Очень многое Перикл сделал, для того чтобы превратить Афины в красивейший культурный город. При нём началась масштабная реконструкция Акрополя и возведение статуи Афины и храма Парфенона, которые должны были увековечить победу греков над персами, возводились защитные стены. На строительстве работало огромное количество жителей города, и таким образом, каждый желающий мог получить работу.

Если Акрополь (центральная укреплённая часть древнегреческого города, расположенная обычно на холме) создавался как культурный центр Афин, то вся экономическая и политическая жизнь протекала на Агоре – главной площади Афин. Здесь можно было встретить любой товар и отдохнуть после покупок в тени портиков – полуоткрытых помещений, крышу которых поддерживали колонны. На Агоре же располагались резиденция афинского правительства и судий, проходили народные собрания. Рядом находились высеченные в камне Афинские законы.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание 1. Кто был автором законов, о которых греки говорили: «Они написаны не чернилами, а кровью»? Выберите один вариант ответа.

Пояснение: Выражение «драконтовы законы» (или «драконовы законы») означает крайне жестокие законы, в которых мера наказания превышает правонарушение. Поэтому правильным ответом будет «Драконт».

Задание 2. Что не относится к реформам Солона. Зачеркните лишнее.

Отменил долговое рабство

Снёс долговые камни

Вернул в Афины должников, проданных в рабство за границу

Ответ: Запретил рабство

Пояснение: После реформ Солона рабство в Афинах всё-таки сохранилось. Правда, его дальнейшее развитие происходило уже не за счёт сокращения числа свободных членов полиса, а за счёт ввоза рабов-чужеземцев.