что такое плазма на войне

Что такое плазма на войне

Массовый опыт применения плазмы при лечении раненых и больных был проведен во время Великой Отечественной войны. Плазма и сыворотка оказались хорошей заместительной средой, которая не только восстанавливает ОЦК. но и удерживает его уровень до тех пор, пока не включатся регуляторные механизмы. Вливание плазмы способствует усилению тока жидкости из тканей в сосуды, что и приводит к увеличению ОЦК. Белки могут усваиваться организмом в качестве пластического питательного материала.

Эффективность вливаний плазмы объясняется главным образом тем, что относительная молекулярная масса ее белков достаточно высока и соответствует относительной молекулярной массе крови реципиента. Благодаря этому проницаемость белков плазмы через эндотелиальные мембраны кровеносных сосудов невелика, вследствие чего перелитая плазма длительное время циркулирует в русле реципиента.

При острых кровопотерях переливание плазмы должно проводиться в дозах от 500 мл до 2 л и больше в зависимости от уровня артериального давления. В тяжелых случаях целесообразно комбинировать применение плазмы с трансфузиями средних доз свежецитратной крови (250— 500 мл).

По данным Д. М. Гроздова, введение плазмы весьма эффективно даже в случаях тяжелого шока, если нет выраженной ансмизацни. При шоке с большой кровопотерей, когда количество гемоглобина ниже 35%. переливание плазмы и сыворотки не приносит желаемого успеха. В этих случаях показана трансфузия цельной крови.

В настоящее время переливание плазмы стало обычной процедурой. При длительных обширных оперативных вмешательствах на сердце, легких, печени, почках и др. ее нередко сочетают с трансфузиями цельной консервированной крови. Особенно благоприятный эффект наблюдается при трансфузиях концентрированных объемов сухой плазмы у ослабленных, анемизированных больных, при подготовке к операции больных с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, почек, а также при лечении ожогов, гнойно-септических заболеваний и при других гипопротеинемических состояниях. В этих случаях, а также в послеоперационном периоде переливание плазмы проводится в небольших дозах (250— 500 мл).

Наиболее удобным и надежным методом консервирования плазмы и сыворотки является высушивание. Сухая плазма может длительное время (5—7 лет) храниться при комнатной температуре. Она удобна для транспортировки и в случае необходимости может быть применена в любой концентрации.

Белки, входящие в состав плазмы, различаются по составу аминокислот, физико-химическим свойствам и биологическому действию. В последнее время стало возможным производить их разделение н применять переливание концентрированных белковых фракций плазмы. Это позволяет избежать перегрузки сердечно-сосудистой системы, наблюдающейся при массивных гемотрансфузиях, используемых в хирургии сердца и крупных сосудов.

Одним из очень перспективных препаратов плазмы является сывороточный альбумин.

Альбумин представляет собой белок сыворотки крови. В норме в 100 мл сыворотки содержится 7—8 г белка, из которых 4.1 г (60%) составляет альбумин. Альбумин имеет молекулярную массу в пределах 66000—69000 и содержит ряд необходимых для организма аминокислот: глютаминовую н аспарагиповую. аргинин, иистеин. лизни, лейцин, валин, фенилаланин. В нем мало изолейцина, метионина. триптофана. Вязкость концентрированного раствора альбумина (2—2.6) несколько меньше, чем таковая крови (3,8—5,3). Осмотическое давление плазмы на 80% обусловливается альбуминами и составляет 3,7 кПа. В крови взрослого человека содержится приблизительно 125 г альбумина. Физиологическое действие альбумина зависит от его влияния на осмотическое давление, ОЦК и диурез, а также от питательных свойств препарата.

Введение концентрированных растворов альбумина в кровеносное русло больного значительно увеличивает ОЦК за счет притока тканевой жидкости в кровеносное русло (25 г альбумина увеличивает ОЦК на 500 мл). Дальнейшая разработка применения в лечебной практике альбумина, как и протеина, для коррекции белково-волемическнх нарушений, вызванных острой кровопотерей. является важной задачей современной трансфузиологии. Эти препараты в условиях неотложной хирургии, в случаях развития острой гиповолемии. когда резко падает коллоидно-осмотический градиент, являются высокоэффективными и позволяют быстро купировать дефицит ОЦК.

В клинике препараты альбумина должны применяться при:

1) циррозах печени с синдромом портальной гипсртснзни, а также хронической гипопротеинемии, обусловленной заболеваниями печени;

2) острой почечной недостаточности, обусловленной посттрансфузионными осложнениями, синдромом сдавлення и др.;

3) хронической почечной недостаточности, нефрозах и нефритах, а также после пересадки почки;

4) ожоговой болезни;

5) травматическом и операционном шоке, коллапсе;

6) повышении внутричерепного давления при травмах и сотрясениях мозга, а также после черепно-мозговых операций;

7) остром геморрагическом панкреатите;

8) операциях с искусственным кровообращением;

9) операциях на сердце, сосудах н легких. Концентрированные растворы альбумина (20—25%) используются для уменьшения объема переливаемой крови, а также в послеоперационном периоде;

10) операциях на органах желудочно-кишечного тракта.

Преимущества альбумина по сравнению с другими кровезамешающими растворами (в первую очередь с нативной и лиофилизироваиной плазмой) состоят в следующем: 1) отсутствует риск заражения реципиента вирусным (посттрансфузионным) гепатитом, так как в процессе заготовки альбумин подвергается пастеризации; 2) возможно применение препарата без предварительной подготовки и определения группы крови реципиента. Переливание альбумина позволяет ввести значительное количество белка в небольшом объеме раствора, который способен длительное время (8—10 дней) находиться в кровяном русле, поддерживая осмотическое давление и оказывая благотворное дегидратационное действие.

Альбумин содержит небольшое количество натрия и калия, не обладает способностью накапливаться в органах и тканях, не оказывает выраженного действия на свертывающую систему крови (даже в больших дозах). При его применении крайне редко образуются антитела.

«Помочь тяжелобольным»: врач — о лечении коронавируса с помощью переливания плазмы крови от переболевших COVID-19

— Алексей Анатольевич, в России для лечения пациентов с COVID-19 начали применять переливание плазмы крови людей, излечившихся от коронавирусной инфекции. Что вы можете сказать об этом опыте в медицинской практике?

— Метод лечения гипериммунными плазмами ранее достаточно активно применялся против бактериальных инфекций. Изготавливалась гипериммунная антистафилококковая, антисинегнойная плазма. Так что это один из вариантов гипериммунных плазм. Для лечения вирусных заражений метод является новым. Поэтому возникает достаточно много вопросов о возможности, эффективности, технологических нюансах.

— В чём принцип действия данного способа лечения?

— Иммунная система пытается уничтожить любые чужеродные антигены и молекулы с помощью антител. Введение вакцины — ослабленного или каким-то образом модифицированного микроорганизма — формирует активный иммунитет, в ответ образуются антитела. Заготавливая плазму переболевшего с высоким содержанием антител, мы получаем как бы сыворотку. Вводя антитела, мы надеемся, что они будут способствовать удалению вирусов из организма больного. Это вид заместительной, пассивной иммунотерапии.

— Чем такой метод отличается от метода вакцинации?

— Плазму крови можно назвать сывороткой. В отличие от вакцины, которая призвана стимулировать выработку антител самим организмом.

— Все перенёсшие COVID-19 подходят на роль доноров плазмы?

— Основным критерием отбора, кроме обычных донорских ограничений, будет титр антител к COVID-19, а также состояние переболевших. Если было тяжёлое течение болезни, то это будет достаточно сложно сделать уже из соображений этических. Но, наверное, каждому переболевшему хотелось бы стать донором и помочь тяжелобольным.

— Метод показан тяжелобольным?

— Да, метод показан для лечения тяжёлой пневмонии. Предназначен для больных, которые находятся на грани искусственной вентиляции лёгких.

— Насколько переломным для течения болезни является эффект переливания плазмы? Например, про китайский опыт пишут, что пациентам стало лучше через три дня. Почему в таком случае эта методика ещё не стала повсеместной?

— Мы, конечно, надеемся, что этот метод лечения тяжёлых больных будет быстрым и эффективным. Три дня — это даже много. Хотелось бы, чтобы эффект развился раньше. Ограничением является необходимость в большом количестве доноров, а у нас их пока не так много.

Также ещё раз подчеркну, что титр у этих выздоровевших больных, титр антител, должен быть достаточно высоким. И, конечно, важно, чтобы клиническое состояние самого донора было благоприятным. Понятно, что после тяжёлой пневмонии он будет ещё долго поправляться. После получения негативных анализов на коронавирус необходимо выждать две недели. Затем мы можем рассматривать пациента в качестве потенциального донора плазмы.

— Сколько людей из уже заболевших поможет спасти этот способ лечения?

— На сегодняшний день это единственное этиологическое (устраняющее причину. — RT) лечение данной инфекции. Сколько спасти — сложно сказать. Это вопрос рекрутирования доноров, объёма заготовки, корректности применения. Как вы понимаете, опыт применения ограничен, а мы делаем первые шаги.

— Правильно ли говорить, что это шанс для пациентов в тяжёлом состоянии избежать искусственной вентиляции лёгких?

— Верно. Самые тяжёлые больные находятся уже на искусственной вентиляции лёгких. Для этих пациентов наша терапия может быть последним шансом. Но бо́льшую эффективность хочется увидеть у больных, которые находятся в промежуточном состоянии между относительным благополучием и искусственной вентиляцией. Это та ниша для плазмы, которая в наибольшей степени обсуждается.

— Какие риски связаны с переливанием плазмы?

— Это все те риски, что связаны с применением компонентов крови. Особенно необходимо отметить возможное осложнение — острое повреждение лёгких, которое возможно при переливании плазмы.

— Можно ли по антителам определить, переболел ли человек COVID-19?

— Да, антитела являются отражением контакта человека с каким-то микроорганизмом, в том числе с конкретным вирусом. Антитела — маркёр перенесённого контакта.

— СМИ пишут, что многие тесты на антитела потерпели неудачу. Почему их так сложно обнаружить?

— Боюсь, это связано с изменчивостью вируса и достаточно широким спектром антител.

— Какой совет вы можете дать людям, чтобы не допустить заражения?

Ученые назвали самый эффективный срок применения плазмы для лечения COVID

Лечение заболевших коронавирусом пациентов при помощи переливания плазмы от переболевших наиболее эффективно, если эту процедуру провести в самом начале ухудшения состояния инфицированного. С такими предположениями выступил в разговоре с РБК заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям ФНКЦ ФМБА, доктор медицинских наук Владимир Баклаушев.

По его словам, сейчас в ФМБА проводятся исследования того, насколько эффективно переливание больным плазмы крови выздоровевших от COVID-19 пациентов. Наиболее эффективным этот метод лечения может быть тогда, когда переливание производится на начальных этапах, как только становится понятно, что заболевание развивается по крайне тяжелому сценарию. «Плазма может быть эффективна, если мы ловим пациента на начале этого драматического ухудшения, которое может развиваться буквально по часам», — объяснил ученый.

Критерий отбора пациентов для переливания он описал следующим образом: «Сценарий примерно такой: пациент температурит в течение нескольких суток, причем температура очень высокая, 38–39 градусов (это как раз говорит о том, что у пациента происходит виремия (состояние, когда вирусы попадают в кровь и могут начать распространяться по организму. — РБК), вирус выделяется в кровоток, распространяется по организму)». На этом этапе, если врачи продолжают симптоматическое лечение, а не приступают непосредственно к лечению причин заболевания, следующим шагом может стать развитие дыхательной недостаточности, а также «прогрессирование этой недостаточности, необходимость перевода пациента в отделение реанимации, интубация, проведение ИВЛ».

В этом случае пациента нужно будет переводить в реанимацию, на аппарат искусственной вентиляции легких. В США летальность больных на ИВЛ достигала 80%, напомнил Баклаушев. «Это колоссальная летальность, но для данной когорты пациентов плазма, введенная на начальном этапе этого драматического пике, может быть очень эффективна», — говорит он.

Сама идея не нова, отметил Баклаушев: переливание плазмы крови выздоровевших от COVID-19 пациентов в качестве метода лечения впервые начали применять в Китае. Этот метод уже использовался в 2002 году в борьбе против атипичной пневмонии. Основная идея этого метода заключается в том, что вместе с плазмой крови пациент получает антитела к вирусу, которые нейтрализуют вирус и активируют иммунную систему больного.

Баклаушев сообщил, что программа по сбору донорской плазмы крови была запущена в ФНКЦ ФМБА 28 апреля. Сейчас в программе исследования запланировано участие 80 пациентов, больных COVID-19. Их анализы будут сравнивать с анализами контрольной группы больных, которые не получают плазму от переболевших доноров.

«На сегодняшний момент мы можем сделать пока предварительные выводы. Я против заголовков о гарантиях 100% излечения, потому что это не совсем так. Поиск доказательств, которым мы занимаемся, делает нас очень осторожными. Предварительно можно сказать, что мы этот эффект наблюдаем. Но эта формулировка ничем не отличается от формулировки, например, гомеопатов, когда пять человек посмотрели, вылечили, а от чего именно и каким образом — совершенно непонятно. Но предварительно мы видим, что на сегодняшний момент около 30 человек получили переливание, и у определенной когорты из этих пациентов мы видим очень хороший эффект», — рассказал Баклаушев о предварительных данных исследования.

Лучше всего для испытаний подходит плазма крови тех пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, но все же с проявлениями пневмонии. У тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, антител в крови почти нет, поскольку их организм, вероятно, справился с вирусом силами клеточного иммунитета и продукция антител не потребовалась, сказал Баклаушев. С другой стороны, не подходят в качестве доноров и те, у кого болезнь протекала в тяжелой форме. Обычно это люди пожилого возраста, у которых иммунитет уже сильно ослаблен. В их крови также нет достаточного количества антител. «Резюмируя, самыми лучшими донорами являются молодые пациенты, которые перенесли COVID-19 легко, но все-таки с клиническим проявлением в виде острого респираторного заболевания либо пневмонии», — объяснил Баклаушев. Донорскую кровь также нельзя забирать у тех, у кого еще есть симптомы болезни; у людей с такими заболеваниями, как ВИЧ или гепатит; у тех, кто принимает антибиотики или гормональные препараты.

«Совершенно точно можно сказать, при каких обстоятельствах плазма не помогает. Плазма не помогает, если переливать ее пациенту, который находится на ИВЛ более чем двое суток и у которого развился респираторный дистресс-синдром и массированное поражение легочной ткани, то есть когда вирус уже сделал свое черное дело, разрушил легкие пациента. Такому человеку плазма не помогает», — рассказал замглавы центра.

Столичная мэрия ранее сообщала, что донорами плазмы крови в столице уже стали 540 человек, выздоровевших после COVID-19. Желание помочь больным изъявили 1,5 тыс. человек, около 600 из них уже записались на сдачу плазмы.

Попытки лечения больных COVID-19 с помощью плазмы крови переболевших пациентов начались в России в апреле. ФМБА уже отчитывалось о первых результатах такого лечения. 15 мая агентство сообщило, что из 20 пациентов, которым переливали плазму с 30 апреля по 6 мая, девять находились в тяжелом состоянии. У восьми из них лечение дало эффект. При этом заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что плазму переливают только пациентам в критическом состоянии.

О том, что переливание плазмы крови дает положительный эффект, во время распространения коронавируса в КНР заявляли китайские врачи. Исследования этого метода и попытки его применения ведутся и в других странах, к примеру в США. Набор доноров, уже переболевших COVID-19, в США объявил Красный Крест. Специалисты из Клиники Майо, одного из крупнейших частных медицинских центров в мире, 14 мая опубликовали предварительные результаты исследования (*.pdf), в котором подтвердили безопасность использования данного метода. Глава исследовательской группы доктор Майкл Джойнер в интервью Los Angeles Times отмечал, что это лишь первый шаг к изучению эффективности переливания крови для борьбы с COVID-19, однако он дает повод для оптимизма.

Олег Шовкуненко

Официальный сайт писателя

Фантастика и реальность

Отзывы и комментарии:

Лев 02.08.14

Прикольная статья, прочитал с интересом, спасибо. Только есть вопрос, тот шнур что вы упомянули в конце статьи, это как постоянный луч? Теоретически такое можно создать, непрерывный плазменный луч?

Олег Шовкуненко

Лев, например, электрическая дуга – это и есть разновидность того самого плазменного шнура, о котором я говорил. А что с этой штукой можно творить, еще более ста лет назад наглядно показал Никола Тесла.

Jabberwacky 04.09.15

Вот еще одно направление для полета фантазии о плазмаганах на вскидку 🙂

Плазменные кристаллы. Могучие свернутые «ромашкой» токи электронов в плазменном сгустке образуют в центре оного высокую плотность отрицательного заряда, притягивающего из окружающих газов ионы, которые образуют в том же центре условия для возникновения многоядерной ТЯР. Способной к самоподдержке! Шаровые молнии.

Олег Шовкуненко

Ну, причастность Теслы к событиям на Тунгуске еще не доказана… хотя и вполне вероятна. И все-таки я остаюсь при своем мнении, использование плазмоидов в качестве поражающих элементов легкого вооружения малоэффективно. Другое дело крупные стратегические системы типа «Тунгусский метеорит»! А вот насчет получения и передачи энергии вы категорически правы. Тесла здесь явно что-то открыл. Вопрос только, куда подевались результаты его работы?

Победа над плазмой — новый метод для связи с космическим аппаратом

Das ist unmöglich! Но они это сделали. Немцы умудрились покорить плазменную глухоту, немоту и, вероятно, слепоту до кучи.

Иногда и статьи, и баталии доходили до абсурда.

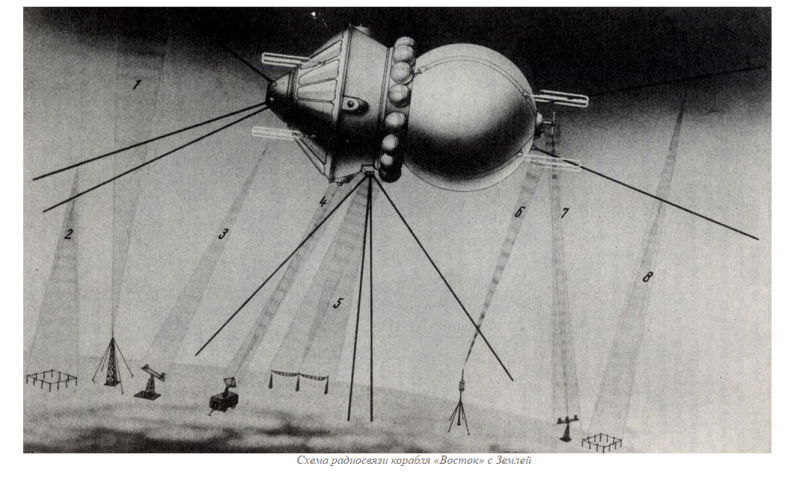

Задача обеспечения устойчивой радиосвязи со спускаемыми космическими аппаратами стоит весьма остро.

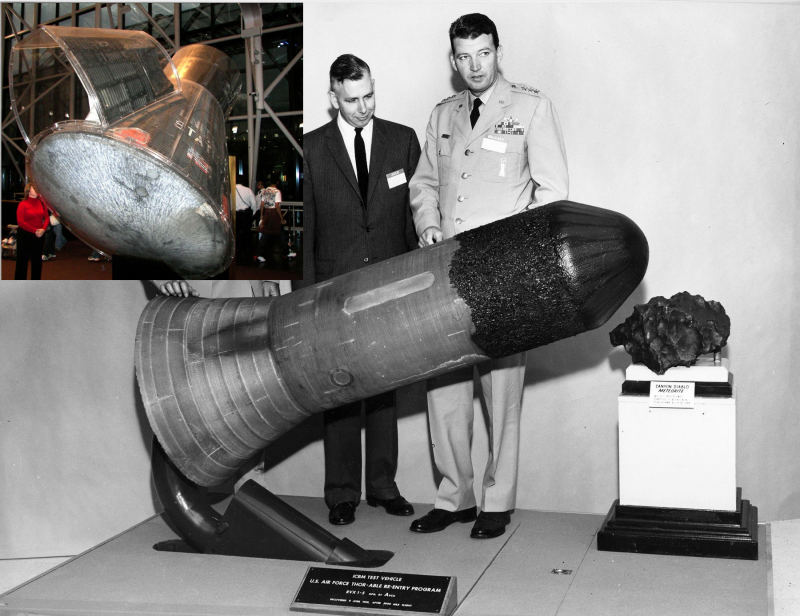

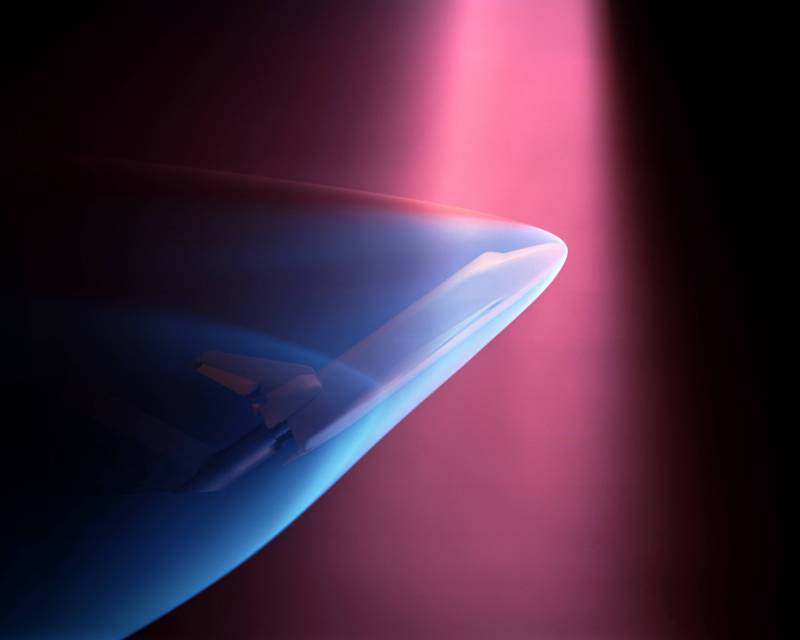

Не менее актуальна задача и в военном аспекте: РГСН гиперзвуковых ракет и боевых блоков МБР. Например, для:

3М-22 («Циркон»)/на фото дем.макет BrahMos-II, но вряд ли 3М-22 будет отличаться.

Объект 4202 (Ю-71) (Так его представляет товарищ Коротченко).

Или как его представляет Washington Times:

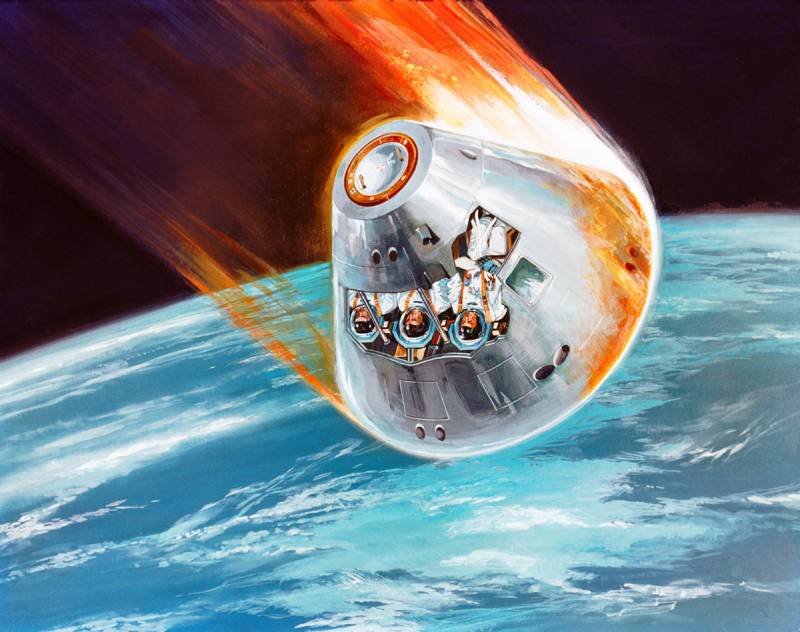

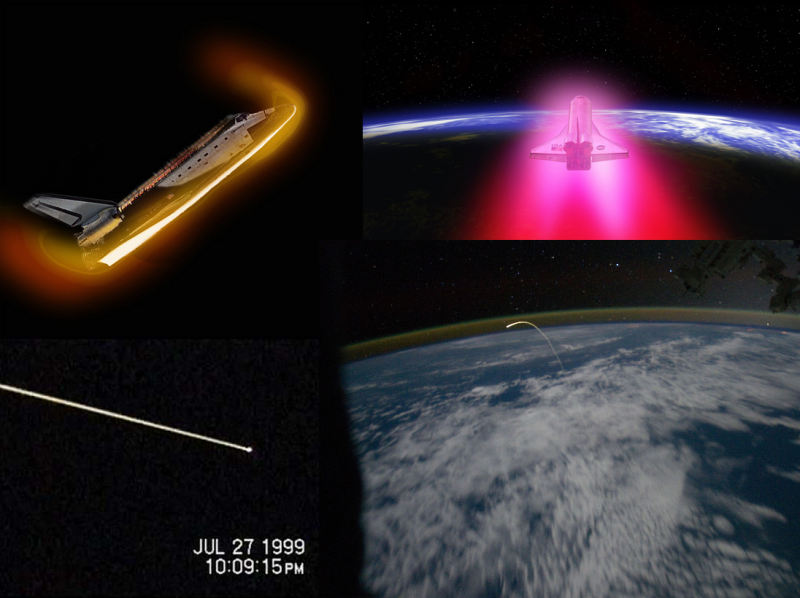

Радиолокация и радиосвязь через «такую» плазму не работают: суммарная мощность потерь электромагнитной энергии и радиошумовое излучение практически полностью определяющие уменьшение энергетического потенциала радиоканала связи в целом, существенно возрастают и предопределяют потерю радиосвязи на траектории спуска.

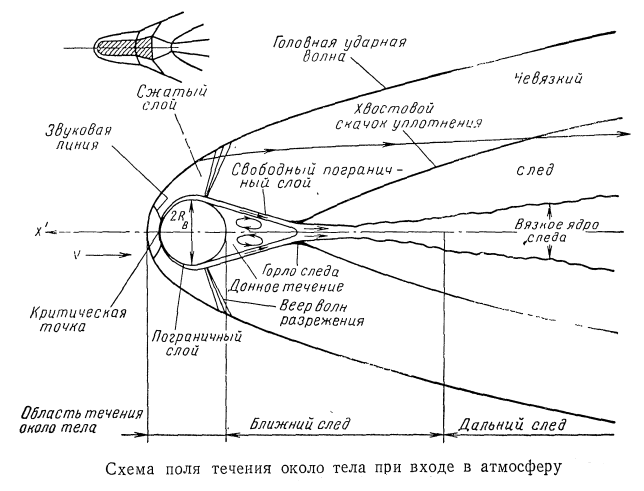

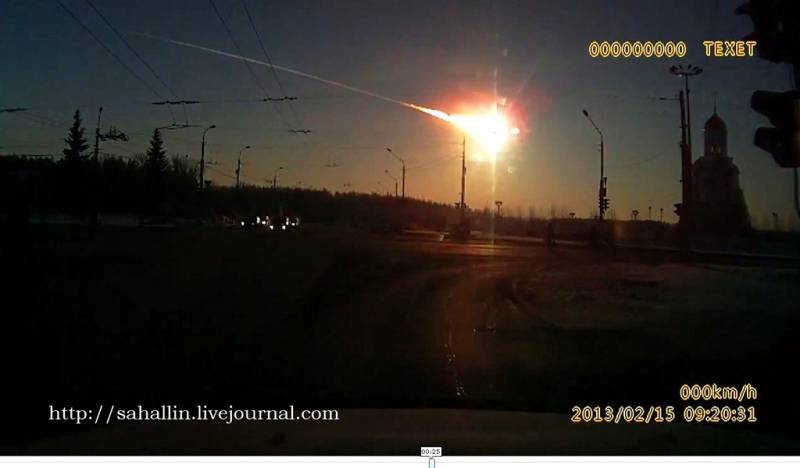

Феномен обрыва связи при входе в атмосферу был открыт во время проекта «Меркурий», а затем программ «Джемини» и «Аполлон». Он проявляется на высоте снижения около 90 километров и до отметки в 40 километров — в результате быстрого нагрева поверхности падающей в атмосфере капсулы на ее поверхности образуется облако-плёнка плазмы, выступающая своего рода электромагнитным экраном.

Эффект назван (не официально) Radio Silence During Fiery Re-Entry.

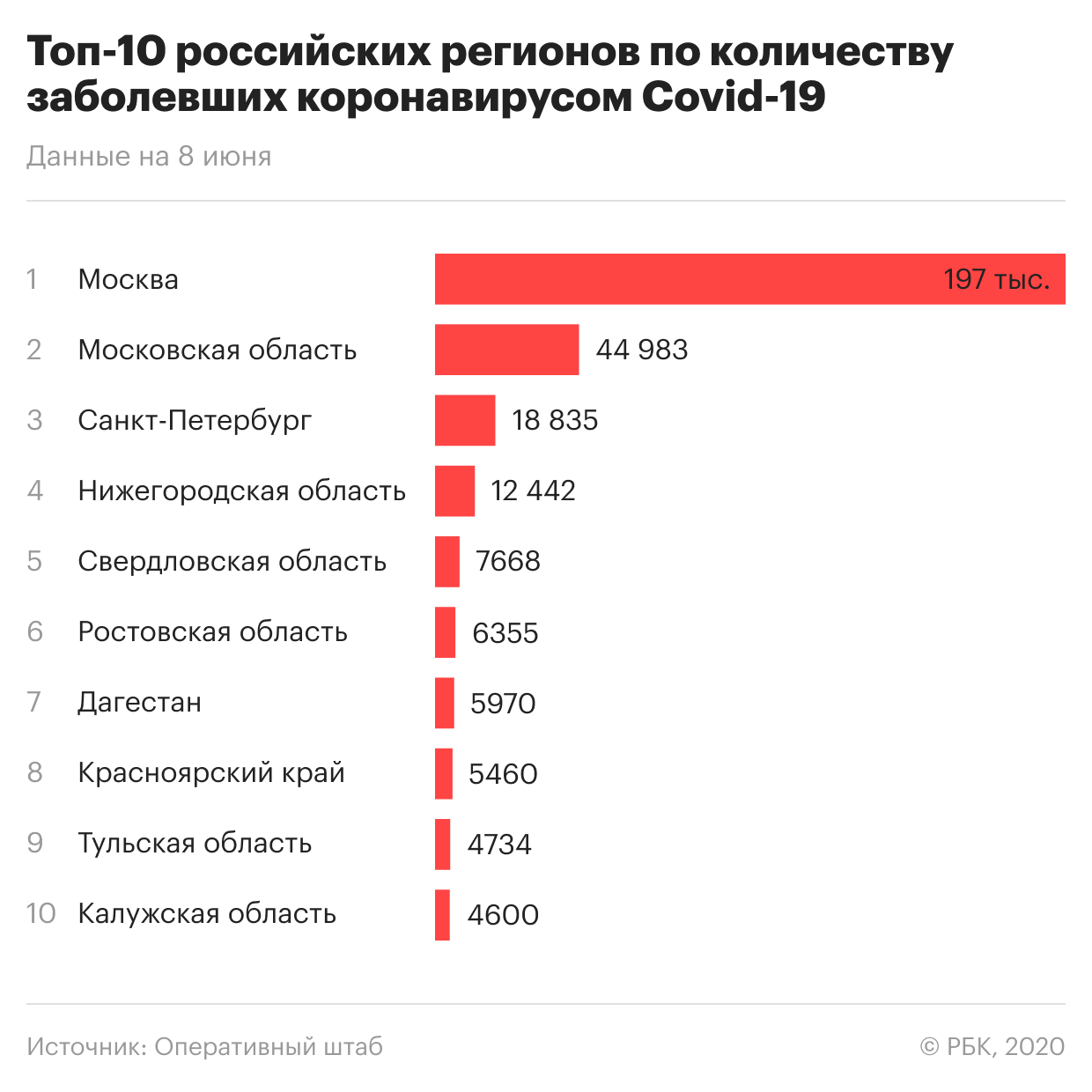

В конце фильма «Аполло-13», в котором представлена неудавшаяся лунная миссия с тремя астронавтами на его борту, у зрителей возникает напряженность, связанная со входом космического корабля в земную атмосферу. Именно в этот момент с кораблем прерывается связь, и операторы полета в американском Хьюстоне начинают нервно курить в эти бесконечно долго тянущиеся мучительные секунды. В этот момент космический корабль входит в атмосферу на второй космической скорости, что приводит к окружению его горячим ионизированным воздухом, вследствие чего прерывается связь с Землей.

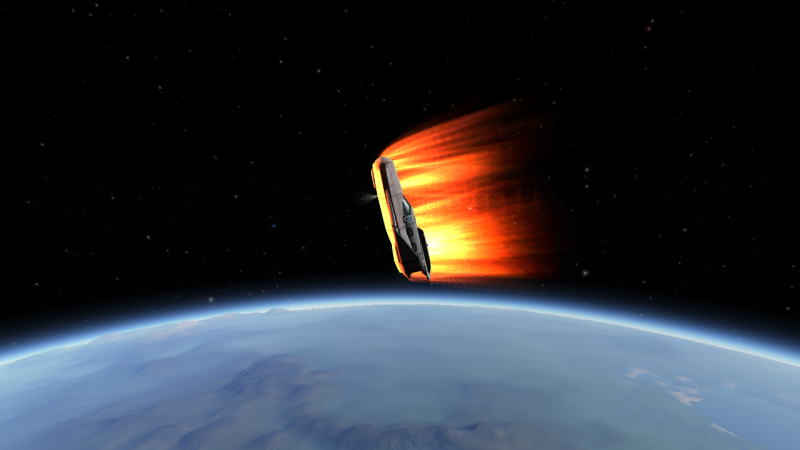

Чтобы было понятнее представлю видео входа в атмосферу СКА Союз ТМА-13М:

Как самый актуальный пример — потеря связи и телеметрии при тестовых пусках USAF X-51A Scramjet.

в обсуждении статьи: О начале морских испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»

Это не совсем верно, но приемлемо. На самом деле всё сложнее.

2. Вариант мой (не факт, что это абсолютное знание):

-«естественная» ионизация атмосферного воздуха.

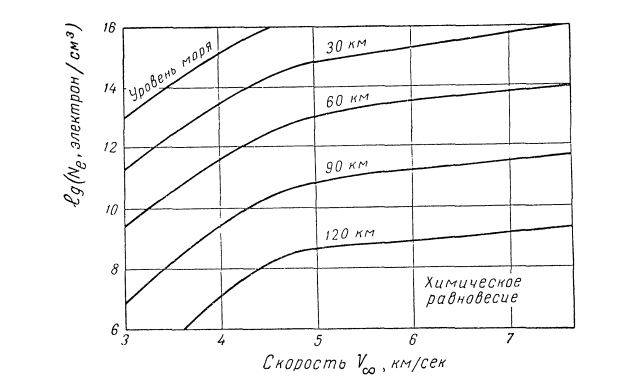

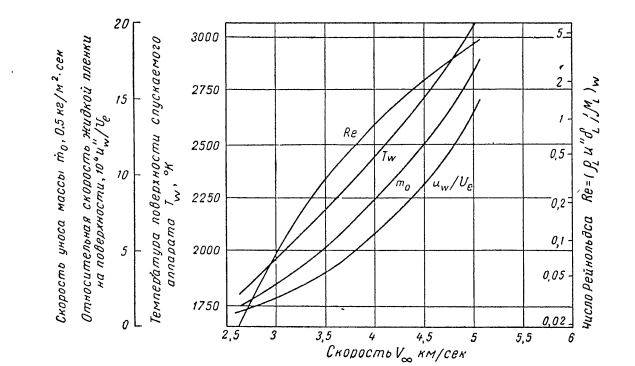

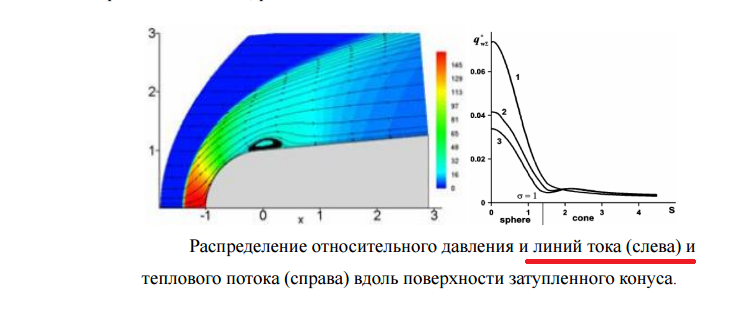

На рисунке приведены результирующие значения равновесной концентрации электронов (электрон/см^3) в зависимости от высоты и скорости входа КА в атмосферу;

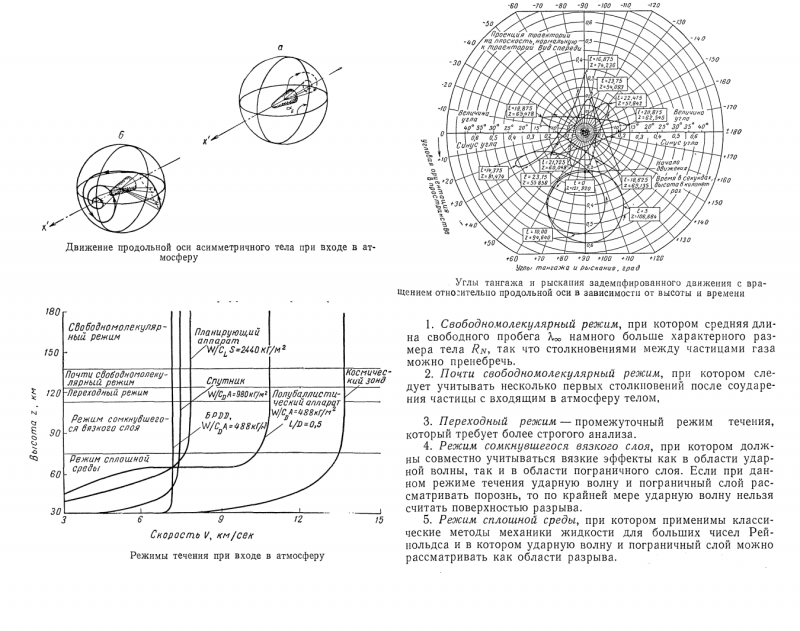

-модуляция входа в атмосферу, углы тангажа и рыскания («фонит» плазмой дно или обтекатель, или все его части (важно для п. помеченного *), в зависимости от плотности (высоты) среды меняются режимы обтекания газом тела;

-ударная волна, расстояние отхода и её форма, теплообмен в пограничном слое, влияние ли термодиффузии (отдельные компоненты диффундируют и вступают в химические реакции или нет);

аэродинамический пограничный слой служит источником энергии, передаваемой поверхности аппарата в процессе входа в атмосферу (движения в ней)

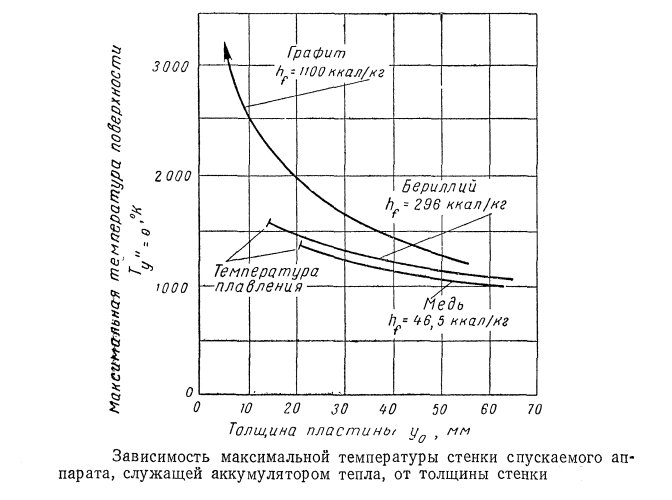

-тип тепловой защиты аппарата (*): тепловой аккумулятор или теплозащита уносом массы (абляция);

при абляции вообще получается коктейль, т.к. участвуют в плазмообразовании не только молекулы воздуха, но и молекулы/атомы (ионы, электроны) теплозащиты.

Жидкость (**), что получилась при нагреве и испарении ТЗП, т.е. расплав теплозащиты-течёт (в буквальном смысле) по поверхности гиперзвукового аппарата (боеголовки).

-фотоны выбивают электроны из молекул и атомов воздуха и самого аппарата (его теплозащиты).

Да, да: при таких энергиях и температурах кванты света обдирают электронные облака с «кирпичиков» вещества), см.[1]

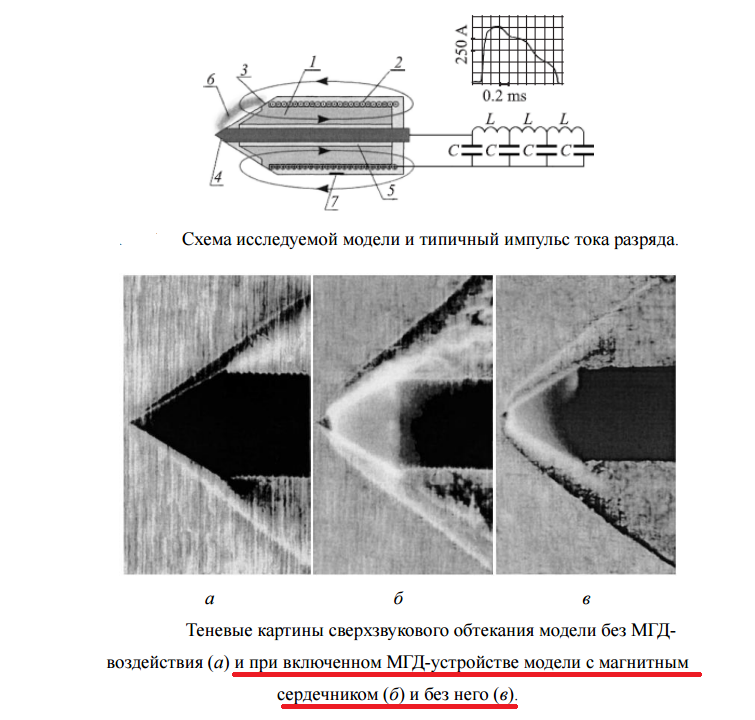

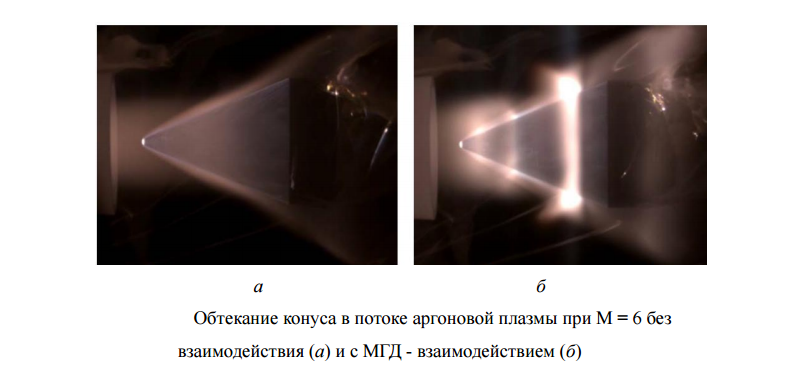

— магнитогидродинамическое воздействие на плазму при гиперзвуковом обтекании тела и его влияние на плазмо-«кожуру» и тепло- массо- перенос в скачке и в пограничном слое [2];

-наэлектризованные тела, наведённые электрические поля*** на заряды и даже электролиз (см.**);

Прибегает домой мой отпрыск и говорит:

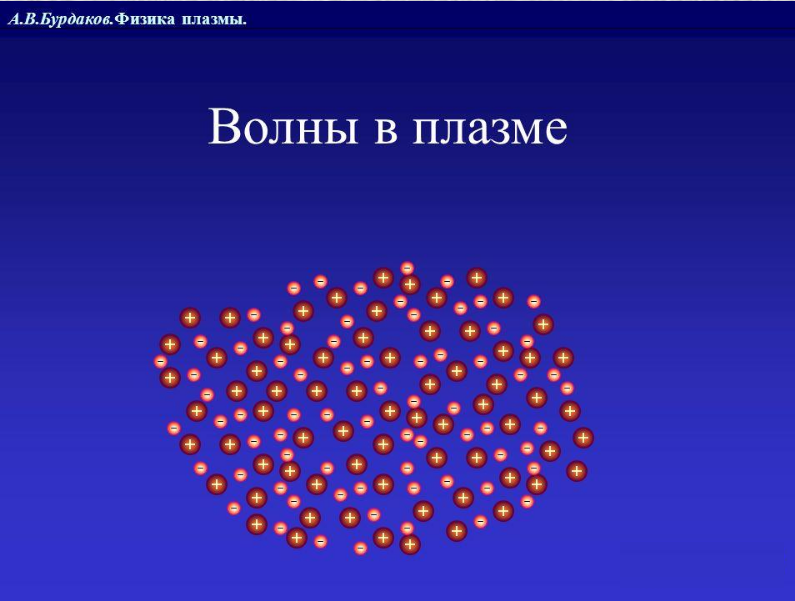

Чем же эта вредная плазма мешает радиоволнам и радиолокации?

— электронная плотность плазмы постоянно меняется, диэлектрическая проницаемость ионизированного газа меньше единицы и зависит от частоты колебаний.

-чем больше угол падения волны на плазму, тем большая электронная плотность требуется для отражения и тем на большей толщине происходит отражение.

-фазовые и групповые скорости распространения радиоволн. В случае приближения рабочей частоты к собственной частоте ионизированного газа (ω → ω0) групповая скорость уменьшается (υгр → 0), а фазовая скорость резко возрастает (υф → ∞). Потери энергии волны.

-полная скорость движения электрона складывается из скорости теплового движения uт и скорости, приобретаемой под действием электрического поля проходящей волны uЕ, причем обычно uт > uЕ.

Если кто-то, после прочтения этой выжимки, не побежал записываться на курсы «Физтеха». Значит я зря потратил и своё, и ваше время.

Предпринималось несколько попыток решить данную проблему:

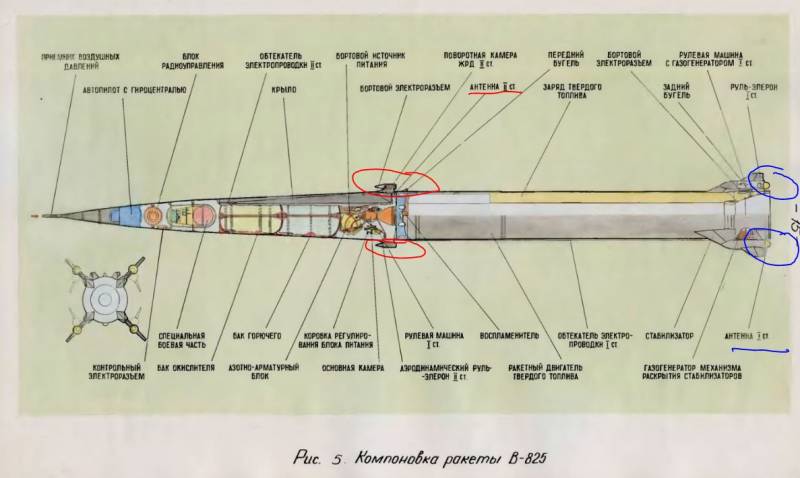

1. Советский подход (реализован).

— Слабонаправленные СВЧ излучатели бортовых антенн с разогретой теплозащитой и расплавом материала на теплозащите.

— Бортовые антенны с теплозащитой, оригинальные конструкции которых обладают пониженной чувствительностью своей радиопрозрачности к воздействию высокотемпературного аэродинамического нагрева.

— Способы радиопросветления АО для условий аэродинамического нагрева, обеспечивающих уменьшение потерь в нагретом АО.

— Использование «длинных» теплостойких антенн, вынесенных за плёнку плазменной оболочки.

—Повышения ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРТОВЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ ВОЗВРАЩАЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

—За счет наложения постоянного электрического поля на излучающую поверхность АО, при этом происходит перераспределение заряда в расплаве на поверхности теплозащиты, что приводит к уменьшению в ней потерь, а значит к просветлению АО.

—За счет подачи хладагента через пористую теплозащиту на ее поверхность, при этом достигается уменьшение температуры излучающей поверхности АО до температуры ниже температуры плавления.

—И также пассивный принцип— это построение теплозащиты из комбинации материалов с различными температурами плавления, что приводит к перераспределению поля температур по поверхности теплозащиты и обеспечивает повышенную радиопрозрачность на части СКА (боеголовки).

Телеметрия нужна (ЦУП всегда хочет знать «Что, Где, Когда?»), да и радиокомандное управление используется многими.

Не буду здесь выкладывать фото и чертежи по вполне понятным причинам, лишь приведу один пример: перехватчик 53Т6 (SH-08/ABM-3A GAZELLE, Газель) ПРО А-135 «Амур».

Система управления радиокомандная, ответчик и автопилот на борту, передача команд наведения и других команд происходит по каналу станции передачи команд (СПК).

Антенны приемника команд и ответчика расположены попарно по 2 шт. на корпусе ракеты, экранирование антенн от плазмы, возникающей при полете ракеты в атмосфере, происходит впрыском фреона или аналогичной по свойствам жидкости.

Впрочем, ОПЕРАТОР опять сказал лучше и понятнее меня (стиль и орфография сохранены):

2. Китайский подход (проект)

-Усиление сигнала, которое может быть создано резонансом, или согласованными электромагнитными колебаниями, между плазменной оболочки и окружающим, летательный аппарат, специальным слоем. Ученые Поднебесной предлагают добавить «согласующий слой» для создания нужных резонансных условий во время обычного гиперзвукового полета.

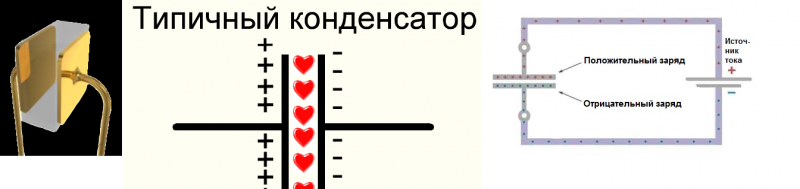

Предполагается, что согласующий слой будет работать как конденсатор в обычной электрической цепи. Плазменная оболочка, с другой стороны, действует как катушка индуктивности, которая препятствует изменениям электрического тока, проходящего через нее. Когда конденсатор и катушка индуктивности соединены вместе, они могут образовывать резонансный контур.

Как только резонанс будет достигнут, энергия начнет устойчиво циркулировать между плазмой и согласующим слоем, как в случае обычной емкости и индуктивности в электрической цепи. В результате поступающий радиосигнал с Земли может распространяться через согласующий слой и плазменную оболочку, как вроде их и не существует.

Китайцев мучают похожие проблемы, что и Хьюстон:

Примечание: для эффективной работы этого подхода толщина согласующего слоя и плазменной оболочки должна быть меньше, чем длина электромагнитных волн, используемых для коммуникации с летательным аппаратом. Как следствие: предложенный метод не будет работать, если частотный диапазон антенн слишком высок (как в настоящее время).

Примечание: такие факторы, как угол входа в атмосферу спускаемого аппарата, его скорость (обычно Мах 20-25), и его аэродинамическая форма влияют на плотность потока ионизированный газ.

Опять предложу посмотреть видео: NASA Shuttle Endeavour Re-Entry Video (хорошая запись):

Ну вот, «тихой сапой» мы наконец добрались к самому главному, ради чего написана эта статья:

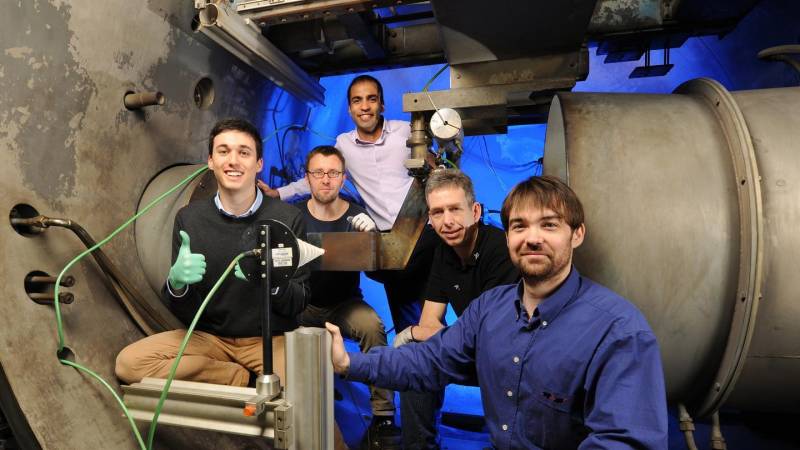

4.Тевтонский подход

Германский аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR) совместно с исследователями из Стэнфордского университета (Stanford University in California) провели в начале 2016 достаточно успешные испытания новой технологии, которая в перспективе избавит космонавтов от обрыва связи при входе в атмосферу и, возможно, обеспечит функционирование бортовых локаторов ГСН для гиперзвуковых ракет или боевых блоков.

Что сделали эти наследники Генриха Герца?

Они совместили советский и китайский подходы 2 в 1 (как шампунь и ополаскиватель), со своим know-how.

В январе 2016 года совместный стартап осуществил эксперименты с положительными результатами.

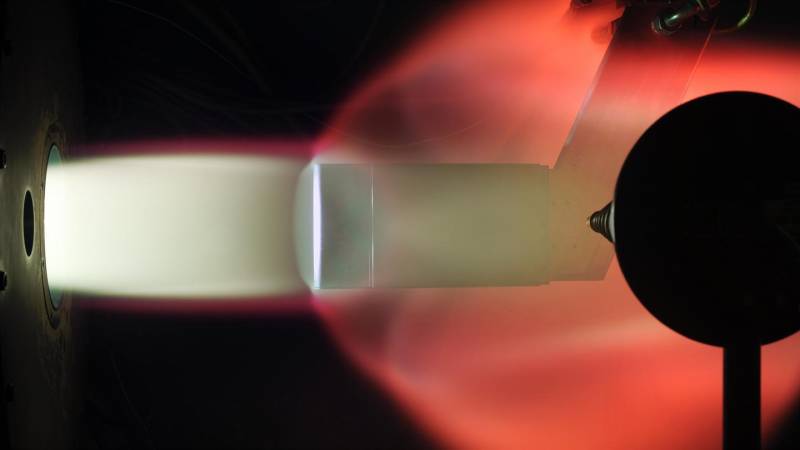

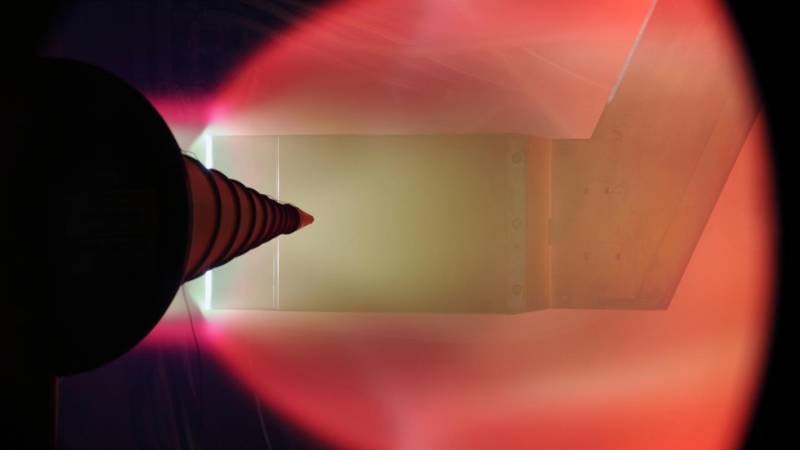

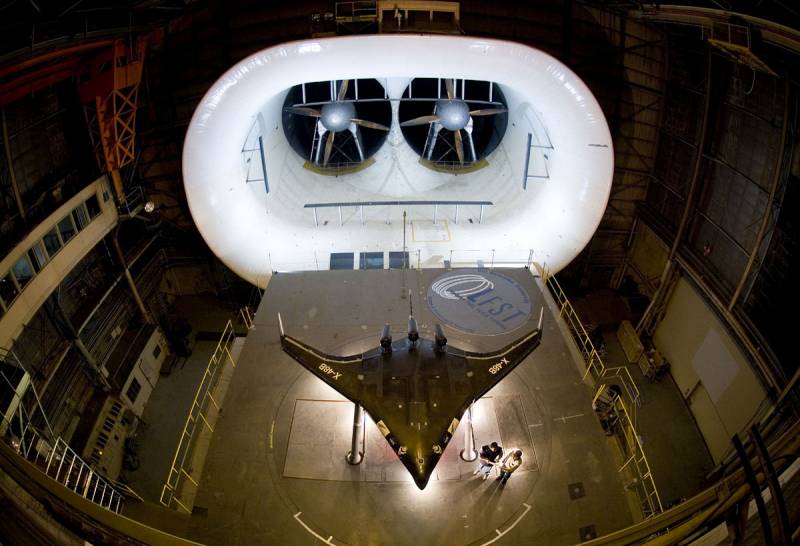

Для тестов использовалась аэродинамическая труба сверх- и гипер-звуковых технологий Департамента DLR в институте аэродинамики и технологии Flow в Кельне и дуговой нагреватель большой мощности для создания плазмы.

Реальные условия испытаний были воссозданы на основании математических моделей американских ученых из Стэнфордского университета, во главе с Siddarth Krishnamoorthy. Испытательное устройство (имитатор спускаемого аппарата), состоящее из теплового экрана и передающего теплостойкого радиоустройства (передатчик) подвергали воздействию потока плазмы, нагретой до нескольких тысяч градусов.

Антенна для приема радиосигналов была установлена за пределами потока горячего газа.

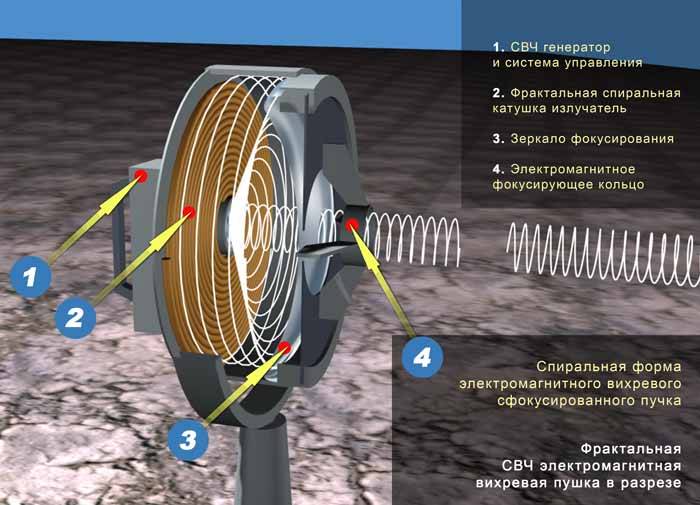

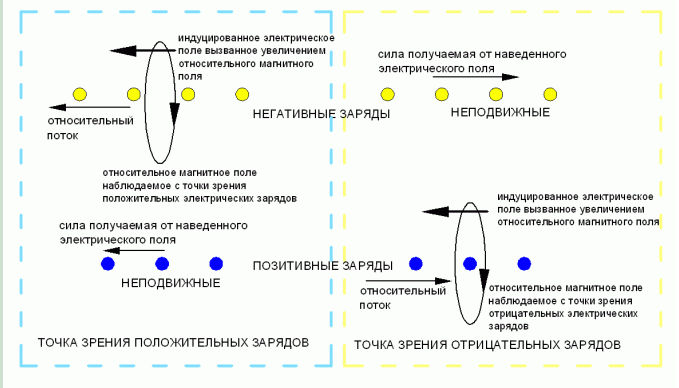

Суть идеи: в непосредственной близости от антенны передатчика генерируется отрицательное поле (минус), которое отталкивает ионизированный поток плазмы (отрицательные ионы и электроны). Результат-открывается окно в плазменном коконе для передачи и приёма радиосигналов.

Поле генерируется примерно так (это схемка от другого изделия, но суть та же):

Можно использовать и конденсатор, при его зарядке постоянным током на одной из обкладок появится положительный заряд, на другой — отрицательный:

Это окно не может существовать открытым долгое время, так как:

— Плёнка плазмы не стационарна относительно объекта из-за больших скоростей потока и прочих термо-газодинамических процессов, описанных выше:

— В плазме есть и положительно заряженные ионы, которые с «большим удовольствием» притянутся к генератору отрицательного поля.

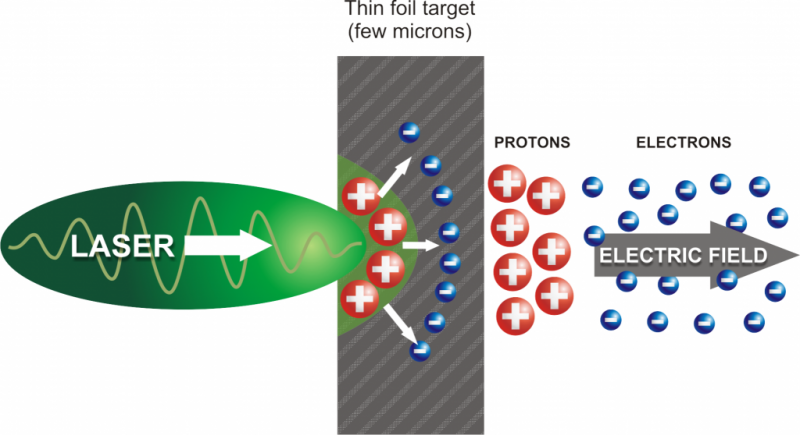

Поведение ионов и электронов (картинка не из этого процесса, но отлично поясняет явление):

Поэтому поле создаётся импульсно, напряжение генерируется с частотой каждые несколько миллисекунд.

Этого интервала достаточно, чтобы обеспечить передачу и прием данных.

По фотографиям видно, что догадливые немцы не создают АО на головном обтекателе или в хвосте ЛА, а ковыряют в «самом тонком» месте: перпендикуляр к продольной оси аппарата где-то на 1/3 от начала тела.

Донное разрежение, микс из турбулентно-ламинарных потоков, отрывы, схлопывания. Плазменная кавитация одним словом: что-то похожее на стирку белья в стиральной машинке в период её максимальной бурбулизации.

Тут только мои предположения, основанные на (**), (***) и постулатах выше, где я нудил про свойства плазмы: на обтекателе (оконцовках) происходит рождение плазмы (ионов и электронов), далее ионы, как самые тяжёлые и, вероятно, благодаря наэлектризованности обшивки аппарата или электролиту из абляционной изоляции, или из-за газодинамического напора среды-мигрируют в хвост СКА.

А электроны, как более шустрые и лёгкие, и вероятно, благодаря наэлектризованности обшивки, как те хитрые мигранты в ЕЭС, занимают «тёплые» места вдоль тела аппарата.

При этом плазма (кокон вокруг аппарата) в целом остаётся нейтральной и конечно же «квази».

В этом «самом слабом звене» немцы и применяют свою негативную пушку, пробивая антенное окно в слое плазмы (ну как у нас впрыск фреона на 53Т6). Как только потенциал сильно меняется, набегающие с «передка» ионы с положительным зарядом стремятся заполнить это окно, тяготея к отрицательному полю и не желают эксфильтрироваться естественным образом в донную область (в бурбулятор), окно схлопывается, поле отключается, всё возвращается к стабильности и покою. Следующий импульс.

До сих пор, метод радиосвязи через плазменную оболочку с использованием импульсного электрического поля был разработан лишь в численном моделировании.

Американцами и нами, причём:

Прим. Мне очень жаль, что не мы с немцами замутили эту тему.

Мурыжили они нас (Штутгартский институт по исследованию технологии конструкции и проектирования и Германский авиакосмический центр) с проектом ЕХРЕRТ. Но променяли на американцев.

Сам Кришнамурти впечатлён простотой и скоростью сотрудничества:

Ali Gulhan, заведующий кафедрой Supersonic and Hypersonic Technology, имеет столь же позитивное мнение:

Технология радиосвязи будет еще больше усовершенствована и адаптирована для использования не только в новых, но и в уже существующих космических аппаратах.

Любого цвета и размера причём.

3.Германия в общем-то не лидер в космических аппаратах, космической связи и гиперзвуковом оружии.

«Меня опять терзают смутные сомнения»

Если то, что достигнуто воплотить в жизнь, то решается проблема связи со спускаемым аппаратом, многоразовым челноком (МКТС), стартующей ракетой (не важно РН или ракетный перехватчик с радиокомандным наведением).

А какие широкие перспективы для АРГС 3М-22 («Циркон») и/или Объект 4202 (Ю-71)?

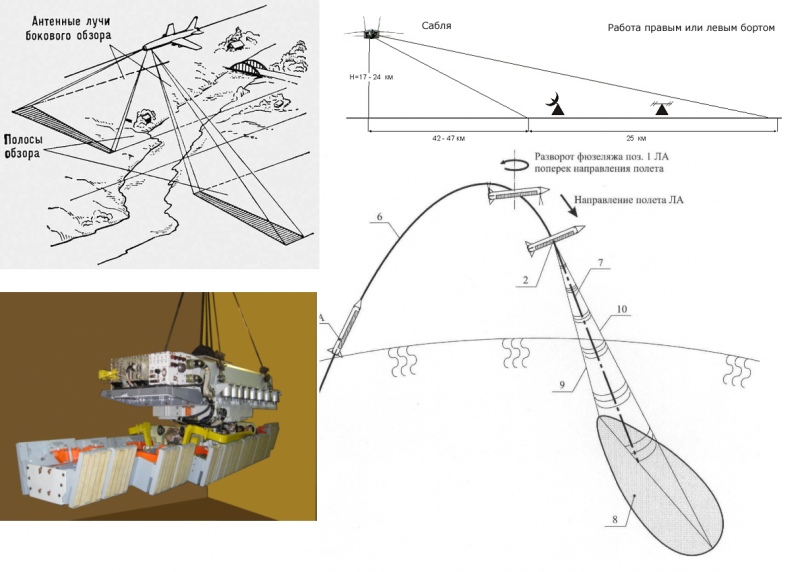

Да, это будет не типовая РЛГСН, а допустим РЛС БОКОВОГО ОБЗОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ:

Какая шикарная возможность привязать полётную траекторию к местности (аналоги TERCOM/DSMAC)!

А передача данных по новой цели (целеуказание/перенацеливание для ПКР)?

Или сигнал на перезахват цели или самоликвидацию боевого блока?

Послесловие:

— Все данные мною взяты из открытых источников, т.е. не надо никуда бежать и никому докладывать.

— По поводу дискуссии с НЕКСУС о «Советском стелсе», высосанном из книги «Сломанный меч империи» М.Калашникова, я бы хотел отдельно обмусолить вопрос о Ту-160.

Но! Но Сергей Иваныч (ССИ) пока молчит, а попадать под раздачу мне бы не хотелось.

— Voyaka uh, капрал и остальные, вы уж меня извините, но разбивать эту статью, как вы рекомендовали мне в

Сага о ракетных топливах, показалось мне политически не верным. Теряется смысл и «связь поколений», так сказать.

— Надеюсь, хоть кто-то скоротал своё время за бутылкой чая и возможно получил что-то полезное.