Чего не хватает новосибирску

Каких магазинов не хватает Новосибирску по мнению бизнесменов?

Бизнесмены поведали, какие магазины им больше всего запомнились в поездках и какие бренды они хотят видеть в Новосибирске.

DK.RU опросил несколько бизнесменов, чтобы понять, прихода каких брендов особенно ждут в Новосибирске.

По мнению сразу двух участников опроса, торговые площади должены пополнить кофейни Starbucks. За этот вариант проголосовали CEO Win Marketing Андрей Кравченко и директор Digital Sparta Денис Шаров.

При этом Андрей Кравченко выделил ещё питерский проект « Партия Еды » (схожий с местной « Скатерть-Самобранка ») — доставка продуктов с рецептами для самостоятельной готовки ужинов на 5 дней.

Генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь » Егор Егошин отметил, что в Новосибирске не хватает как магазинов с качественными продуктами, так и одежных брендов:

« Вслед за Олегом Кашиным (и это принципиальное дополнение), я жду прихода в Новосибирск Юникло (японская компания UNIQLO — прим DK.RU). А еще мне лично не хватает магазинов специализированных фермерских продуктов, в которых можно было бы купить простые житейские гастрономические радости: деревенскую копченую утку, свежую пелядь, настоящую сметану и творог, локальный камамбер и т.п. ».

Управляющий партнер адвокатского бюро « Гребнева и партнеры » Ирина Гребнева рассказала, что хотела бы видеть в Новосибирске Деревню аутлетов, по типу тех, что есть в Италии и по всей Европе. Они отличаются « хорошими ценами, и приличными марками » :

Coaching Business Mentor & Founder компании Most Valuable People Иван Чернышев ждет открытия магазинов Hollister — американской марки одежды — и New balance (специализируется на продажах кроссовок).

Владелец компании Nazarov&partners Александр Назаров считает, что магазинов среднего ценового сегмента, где были бы представлены товары высокого качества, в Новосибирске очень мало:

Руководитель « Студии НОВА » Дмитрий Байков особо выделил 3 марки:

Директор Кадрового агентства « ИМИКОР-Сибирь » Татьяна Омская помимо столь желанного бизнесменами Gap назвала и спанский одежный бренд PUNT ROMA.

Рекламный практикум. Чего не хватает Новосибирску, и причем тут Тихомиров?

В очередном выпуске рубрики «Рекламный практикум» «Континент Сибирь» вместе с экспертами решил рассмотреть новую рекламную кампанию новосибирского жилого комплекса «Тихомиров» группы компаний «Мета».

Ранее «Континент Сибирь» уже рассматривал особенности продвижения ЖК «Тихомиров» в Новосибирске. Но на этот раз речь идет о другой, более масштабной рекламной кампании. На улицах города появились щиты, которые отсылают к серии видеоинтервью «Новосибирск Главный» на YouTube. В них известный маркетолог и бизнес-консультант Дмитрий Петров беседует с разными гостями об инфраструктуре Новосибирска и привлекательности города для жизни. «В качестве героев выступят архитекторы, общественные деятели, предприниматели, музыканты, режиссёры, журналисты, учёные, те, чья сфера деятельности связана с осмыслением окружающей действительности», – говорится в описании проекта. Среди действующих спикеров уже приняли участие глава ГК «Мета» Владимир Мартыненков, председатель совета директоров группы компаний «Сибирские Фасады». Дмитрий Рольбанд, директор брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Елена Виноградская, актер и режиссер Павел Южаков, основатель «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов.

Как рассказала «Континенту Сибирь» директор по маркетингу ГК «Мета» Анна Любарская, в месяц выходит 2 видеоинтервью, наружной рекламой сопровождается каждый герой. Соответственно каждый месяц на щитах появляются 2 героя с фразами из интервью. На каждого из них приходится по 8 баннеров, итого на проект – 16 баннеров, которые расположены по городу.

“Континент Сибирь” попросил экспертов поделиться своим мнением относительно этой рекламной кампании и оценить ее потенциальную эффективность.

Андрей Храпов, предприниматель, директор брендингового агентства WeissWater

– В первую очередь, выражаю уважение за смелость разработчикам концепции рекламной кампании и самой группе «Мета». Выбранный подход — нетипичный для продвижения недвижимости через «наружку» — на мой взгляд, глубокомысленнный и достаточно рискованный, но заслуживающий внимания.

Попробую «широкими мазками» декомпозировать типаж целевой аудитории, в который решили «ударить» с рассматриваемой рекламной компанией: думающая, зарабатывающая аудитория 30+; представители бизнеса, так называемой интеллигенции, возможно — зрелый креативный класс; люди, которые ассоциируют себя с Новосибирском и хотели бы, чтобы Новосибирск был прекрасным городом для жизни.

Доля подобной целевой аудитории от общей аудитории, которая увидит рекламное сообщение в формате наружной рекламы, будет достаточно низка. Не стоит также забывать и о типичном паттерне контакта с наружкой: как правило, это ситуация «на ходу», проезжая на авто. Времени «вчитываться» в сообщение практически нет, поэтому проверенный подход — крупные сообщения и изображения, которые взывают в первую очередь к эмоциональной составляющей и работают на привлечение внимания.

Рекламная кампания ЖК «Тихомиров» же взывает больше к «рацио», да и коммуникация достаточно сложна для осмысления: связь персонажей-жителей города, самого города Н и того, какое к этому отношение имеет ЖК «Тихомиров».

Учитывая, что в определенной степени я могу попасть под критерии к целевой аудитории, лично у меня реклама «откликнулась». Я обратил внимание на эту наружную рекламу сразу на старте кампании, вчитался в баннер, оценил идею. Но было это в ситуации, когда я прогуливался по центру от дома до офиса. Как много будет подобных «попаданий» в общей массе? Вопрос риторический.

Что более важно — судя по всему, идеальный «путь клиента» (зрителя) рекламной кампании должен был заключаться не только в наружке, но и в ознакомлении с YouTube-каналом. Лично мне было неочевидно, что стоит «загуглить» и тем самым попасть на YouTube-канал. Оценив видео-составляющую кампании сейчас, вижу, что это достаточно тяжелый для потребления контент (часовые разговорные интервью), на который у представителей ЦА вполне возможно не найдется достаточно свободного времени.

Резюмируя: на мой взгляд, это смелое и амбициозное решение по продвижению ЖК, которое откликается по моим личным предпочтениям (как и Дмитрий Петров, являюсь рьяным патриотом Новосибирска), но вызывает у меня некоторый скепсис с точки зрения непосредственного эффекта на продажи.

Михаил Иванов, независимый маркетолог, экс-директор по маркетингу сети «Алло Мама»

– Название “Тихомиров” выбрано обосновано. Оно понятно платежеспособной аудитории, и вокруг известной фамилии строится вся платформа бренда (ценности и коммуникации). С точки зрения PR выбранный формат хорошо решает свою задачу донесения смыслов. Не припомню что бы подобное делали в Новосибирске. Нам показывают то, как жизнь и история конкретного человека связана с городом. Это действительно вызывает доверие и лояльность. Такой контент не соберет большое количество просмотров, что подтверждают цифры на канале. Видимо была сделана ставка на наружку. Возможно стоит рассмотреть и другие каналы распространения, чтобы увеличить охват.

Да, определенно такая рекламная кампания – это игра вдолгую. Не стоит рассчитывать на рост продаж в моменте. Но такой подход формирует лояльность целевой аудитории к бренду ЖК. Если исходить из того что это не спринт, а марафон, то кроме названия жилого комплекса стоит встраивать в коммуникацию и застройщика. Для того чтобы выстроить устойчивую ассоциацию между объектами строительства и застройщиком.

В целом рекламная кампания выделяется и запоминается среди других активностей жилых комплектов. Приятно понимать, что при всех проблемах местного рекламного рынка, появляются такие коммуникации.

Эмиль Бубнов, основатель Digital-агентства MOROZ-Marketing

– Уникальность брендинга ЖК «Тихомиров» заключается в том, что для нейминга был выбран свой местный «герой» — Тихомиров Михаил Николаевич, один из основателей Новосибирска. На мой взгляд, это удачный маркетинговый ход, дифференцирующий ЖК от конкурентов. Поэтому вижу логичным размещение в рекламной кампании как «местных» – архитекторов, журналистов, музыкантов, ученых и др. общественных деятелей, так и использование упоминаний города Новосибирска в разных положительных интерпретациях. Считаю, что это визуально выделяет рекламные сообщения из большого рекламного потока. Интерес к своему местному всегда будет иметь место, и глазу будет, за это цепляться. Могу предположить, что не все горожане поймут в чем смысл рекламной кампании, кто такой Тихомиров, и все эти люди на рекламных баннерах. Но цель «правильного» рекламного сообщения как раз заключается в том, чтобы привлечь не всех подряд, а «нужную» целевую аудиторию и отсеять «не нужную». На мой взгляд идея и реализация рекламной кампании в целом сделаны качественно. Она четко сегментирована на небольшую целевую аудиторию – «современную, молодую новосибирскую интеллигенцию», которая любит свой город, интересуется его судьбой и общественной деятельностью.

Какого бизнеса не хватает в Новосибирске

Часть направлений бизнеса, которые уже получили развитие в других регионах, в Новосибирск еще не пришли. Например, коммерческие дома для престарелых, коммерческие скотобойни или велошеринг.

РБК Новосибирск задал экспертам вопрос: какого бизнеса не хватает в Новосибирске?

Александр Зырянов, руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

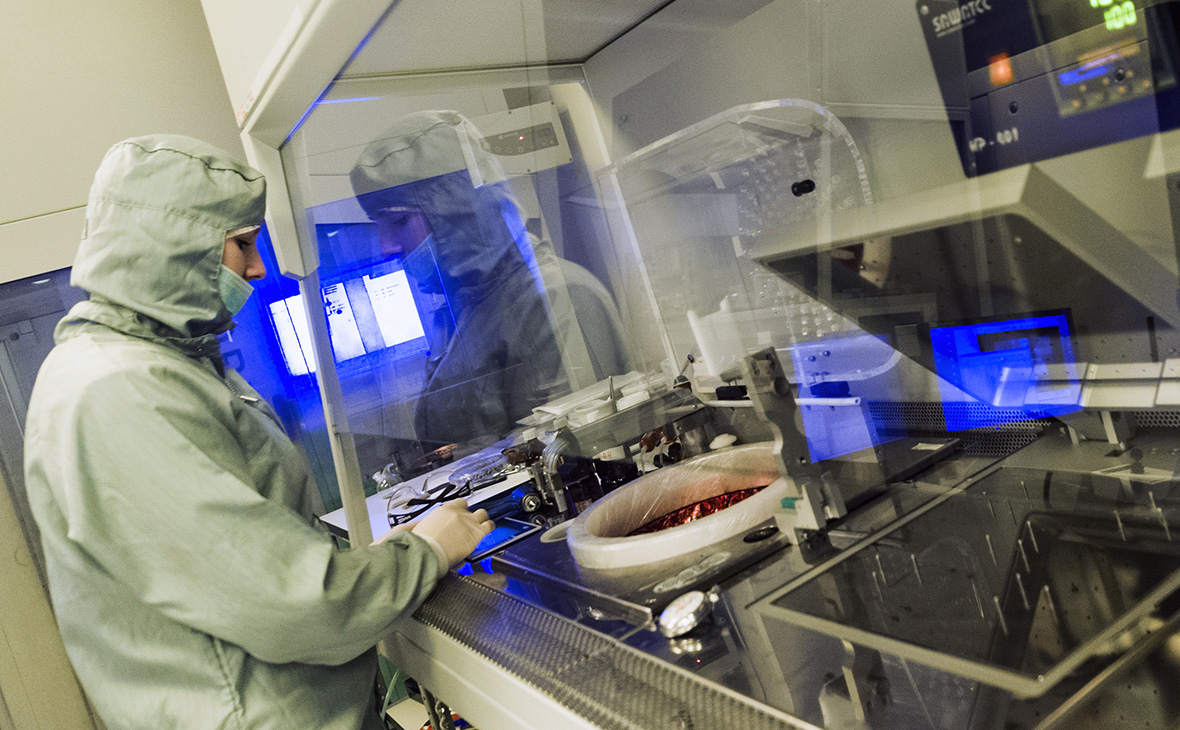

— Нужен такой бизнес, чтобы транспортная составляющая не убивала возможность экспорта продукции. Мало смысла, например, в производстве в Новосибирске огромных грузовиков, потому что их доставка до западной части России или в другие направления будет дорогостоящей и уменьшит прибыль. А вот если мы будем делать микросхемы или биотехнологическую продукцию, небольших размеров, но капиталоемкую, то затраты на логистику будут небольшими. Это расширит возможность экспорта, вплоть до отправки в любую точку мира.

Владимир Женов, председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий:

— Услуги для людей — это та сфера, которая, как ни странно, развивается недостаточно. Это здоровье, образование, развитие, спорт — одним словом вложение в человеческий капитал. Наши соседи: томичи, барнаульцы, кемеровчане, — почувствовали это и заходят к нам в город с таким бизнесом. Например, сети фитнес-клубов бывают федеральные и региональные, но не новосибирские. Также у нас в городе нет достаточно качественных частных детских образовательных учреждений.

Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

— Новосибирску нужны инновационные предприятия. Думаю, что проект «Академпарк 2.0» успешно закроет эти потребности.

Игорь Салов, председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству:

— У нас слабо развивается ремесленное направление. Бизнес, когда люди делают вещи или предметы своими руками, находится в зародыше. Я говорю не о каких-то сувенирах и поделках, а о прикладных вещах: изделиях, предметах, технике, которые сделаны с помощью ручного труда. Этот вид бизнеса в Новосибирске, да и в России, плохо развивается из-за сложностей, которые ремесленники испытывают в начале своей деятельности: отсутствие оборотных средств, оборудования, выходов на рынки сбыта.

Антон Вершинин, руководитель группы компаний «Дом и сад»:

— Новосибирску нужен большой и серьезный парк, как для отдыха, так и для развлечений. Сейчас в Новосибирске организация парков — это все прошлое столетие, а вот современного, например, уровня Диснейленда, у нас нет. В Москве я видел два места — это известный многим парк «Зарядье» и парк «ЗИЛ», который выполнен интересно с точки зрения ландшафтного дизайна.

Юрий Зозуля, зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области:

— Не хватает бизнеса по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции в широком смысле этого слова. Мы продаем в основном сырье, а если и есть переработка, то она незначительная. Например, зерно мы перерабатываем в муку и на этом все заканчивается. Для создания предприятий по глубокой переработке необходимы венчурные инвестиции. Людей, готовых на такие вложения, очень сложно найти, потому что велики риски, да и длительный срок окупаемости не устраивает многих бизнесменов.

Максим Леоненко, начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска:

— Любому городу, в том числе и Новосибирску, необходимы высокотехнологичные производства.

Свободные ниши в Новосибирске: в какой сфере есть место для запуска бизнеса?

Коронавирус не пощадил экономику Новосибирской области, оставив бреши в некоторых отраслях. Однако в некоторых сферах лакуны и раньше не были заполнены. Где все еще есть место для новых компаний?

На этом фоне средний и крупный бизнес в Новосибирской области выглядит любимым ребенком. За пандемию многим удалось не только сохранить, но и приумножить свое производство. Так, по данным регионального минпромторга, в прошлом году Новосибирская область на 40% увеличила производство лекарств и медицинских материалов, на 31% — текстильных изделий, на 16% — бумаги, на 9% — пищевых продуктов, на 8% — электрического оборудования.

Ничуть не хуже чувствует себя строительный рынок. В 2020 г. в регионе ввели в эксплуатацию более 1,94 млн кв. м. жилья, что на 10% больше, чем годом ранее. В мегаполисе активно строят и объекты коммерческой недвижимости. До конца этого года на ул. Ипподромской откроют новый ТЦ «Атриум», а на ул. Федосеевской уже ввели в эксплуатацию одноименный торговый центр с продуктовым рынком, фуд-кортом и прозрачным куполом.

Успешное развитие промышленности и строительства в Новосибирске не решает обычных человеческих проблем, с которыми горожане сталкиваются уже много лет. Еще в 2019 г. председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимир Женов, говорил:

Услуги для людей — это та сфера, которая, как ни странно, в Новосибирске развивается недостаточно. Это здоровье, образование, развитие, спорт, одним словом — вложение в человеческий капитал. Также у нас в городе нет достаточно качественных частных детских образовательных учреждений.

Прошло два года, но проблема так и осталась острой. И сталкиваться с ней жители начинают с первых лет жизни. Достаточно спросить любого родителя на улице, чтобы понять: в Новосибирске катастрофически не хватает кружков детского дополнительного образования. Ежемесячно родители читают в новостях подборки самых высокооплачиваемых вакансий в регионе и каждый раз видят одно и то же: топы возглавляют профессии в сфере IT. К примеру, в августе 2021 года в Новосибирске искали специалиста Python Tech Lead с зарплатой 300 тысяч рублей и IOS разработчика на оклад 200 тысяч рублей. Для сравнения: средний заработок в регионе в том же месяце составил 48 261 рубль.

Воодушевленные родители уже рисуют в голове карьерные перспективы для своих детей и начинают искать, где в Новосибирске можно записаться на такие курсы. Но сталкиваются с проблемой — либо занятия очень далеко от дома, либо очень дорогие. И это объяснимо: несмотря на перспективность направления, открыть курсы программирования довольно сложно — нужно не только раздобыть средства, но и создать эффективную систему набора учеников, найти рабочие маркетинговые инструменты, сочинить методику, обучить персонал. Не каждый решится на такое с нуля. Гораздо проще сделать это через франчайзинг.

Например, франшизу в наш город продает компания «Алгоритмика», которая начала работу в Новосибирске и разрослась за пределы России — ее представительства открылись в 250 городах 58 стран.

Школа ежегодно выпускает свыше 250 тыс. будущих специалистов по всему миру, и число желающих обучиться перспективной профессии растет. Кадры школа воспитывает на собственной платформе, которую получают в свое распоряжение все франчайзи, в том числе — расположенная в Новосибирске школа. Платформа содержит курсы для любого возраста, благодаря чему ребенок может учиться непрерывно с 6 до 17 лет.

В Новосибирске такие курсы программирования пока доступны только в Центральном районе. При этом остаются еще 9 районов, с населением более 1,5 млн человек, где ниша детского дополнительного образования в IT практически полностью свободна.

Стоит, конечно, отметить и то, что в городе уже три года работает для школьников Академия Яндекса, а для взрослых в этом году Сбер и 2ГИС открыли Школу 21, где уже на высоком уровне обучаются программированию люди от 18 лет и до любого возраста.

IT-курсы — лишь одна из свободных сфер детского образования, практически не развитая в Новосибирске. Мы спросили 50 мам из разных районов города, куда они хотели бы отдать своего ребенка, но не могут из-за отсутствия школ. Помимо курсов программирования, родители назвали занятия по журналистике, финансовой грамотности, дизайну и юриспруденции.

В этом году Новосибирск впервые занял 9 место в мире по уровню загруженности дорог в рейтинге нидерландской компании TomTom. Каждый вечер горожане погружаются в 9-балльные пробки: ситуацию усугубляет строительство четвертого моста (из-за которого «откусили» проезжую часть на площади Труда) и реконструкция Октябрьского моста.

Заторы есть не только в городе. Летом для Новосибирской области стали привычными дневные пробки на трассе, где можно провести 3–4 часа из-за ремонта дорог. Ситуацию немного улучшил кикшеринг. С приходом на рынок сервисов Whoosh и Urent на улицах Новосибирска появились электросамокаты, которые стали популярным средством передвижения. За полгода сервисом Whoosh воспользовались более 1,5 млн человек.

Несмотря на то, что кикшерингу и мэрии Новосибирска удалось урегулировать вопросы о допустимой скорости и парковочных местах электросамокатов, пользователи с правилами не считаются. Как результат — частые аварии с участием самокатчиков. Чтобы как-то решить проблему, в мэрии пообещали сделать велодорожки на Вокзальной магистрали до начала МЧМ по хоккею в 2023 г., но позитивные изменения касаются лишь правого берега.

Левый берег Новосибирска летом и вовсе остался без электросамокатов. Кикшеринг там больше не работает — все транспортные средства стянули в центр. И жители Кировского и Ленинского районов, привыкшие добираться на работу на электросамокатах, вновь оказались заложниками мощных пробок. Но, по результатам проведенного опроса в соцсети «ВКонтакте», большинство жителей не хотели бы возвращения электросамокатов на левый берег. Новосибирцам, особенно старше 30 лет, гораздо милее велосипеды. Но в столице Сибири велошеринга нет и пока не предвидится. Только в отдельных парках есть возможность взять велосипеды напрокат, но это совсем другая история.

Хороший пример внедрения велошеринга на улицах мегаполиса подала компания «Велобайк» в Москве. Ребята разработали удобное приложение, где на карте отображаются все порты в столице, где можно взять и куда можно вернуть велосипед. Кроме того, через приложение желающие могут скачать аудиокниги для более комфортной и интересной поездки.

В Новосибирске эта ниша пока полностью свободна. С появлением обещанных велодорожек, возможно, желающих заняться этим бизнесом в городе станет больше.

Еще одна острая проблема Новосибирска, о которой говорят уже много лет, — нехватка мест отдыха. Два года назад о ней открыто заявил руководитель группы компаний «Дом и сад» Антон Вершинин:

Новосибирску нужен большой и серьезный парк, как для отдыха, так и для развлечений. Сейчас в Новосибирске организация парков — это все прошлое столетие, а вот современного, например, уровня Диснейленда, у нас нет. В Москве я видел два места — это известный многим парк «Зарядье» и парк «ЗИЛ», который выполнен интересно с точки зрения ландшафтного дизайна.

Спустя два года мало что изменилось. Единственное — владелец «Мира Терм» и девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира» Андрей Алексеев основал загородный «Мира парк». Там есть причудливый сад камней для любителей астрономии, Критский лабиринт длиной 1300 метров, «Аллея 7» с декоративными арками интерактивными объектами, символизирующий Солнечную систему амфитеатр и летний пляж с тремя бассейнами.

Однако парк находится довольно далеко от Новосибирска — в 25 км от площади Калинина. И, несмотря на обилие необычных объектов, на территории нет деревьев. Нет там и аттракционов, о которых еще два года назад говорил Антон Вершинин. А значит, проблема отсутствия развлекательных парков для всей семьи, пусть даже частных, до сих пор остается актуальной для жителей Новосибирска, а эта сфера — открытой для бизнеса.

В столице Сибири сети фитнес-клубов бывают федеральные и региональные, но не новосибирские. И это работает в ущерб качеству обслуживания клиентов, так как прийти и предъявить претензии лично некуда — только в формате онлайн. А иногда это бывает крайне необходимо.

Летом клубов в Новосибирске поубавилось: в центре закрылся спорткомплекс Soccer Arena, где занималось больше 1,5 тыс. детей. На его месте вскоре вырастет жилой комплекс, а родителям предложили водить детей на занятия в новый региональный центр волейбола «Локомотив-Арена» — за 3 км от Soccer Arena. Кроме того, в спорткомплексе занимались разными видами спорта более 2000 взрослых, которым теперь также придется искать новое место.

На фоне закрытия спортивных учреждений в Новосибирске новые не появляются. Последний фитнес-клуб открылся в марте 2020 г. — женский клуб Mom’s Queens. Таким образом, у предприимчивого человека есть отличный шанс подвинуть конкурентов и привлечь разочаровавшуюся в уже существующих клубах клиентов.

Чего не хватает новосибирской «Стратегии – 2030»?

Дерево целей «Стратегии – 2030», представленное заместителем начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Еленой Профорук, представляло собой пирамиду, на вершине которой оказалось стабильное улучшение качества жизни новосибирцев. Достичь этого, по замыслу создателей «Стратегии» нужно по пяти направлениям (рост благосостояния, экономический потенциал, научный, культурный и духовный потенциал, безопасность и качество среды), в каждом из них, в свою очередь, от трех до пяти целей и задач. Вроде, все просто и достаточно всеобъемлюще, однако участники круглого стола в ходе дискуссии указали на ряд слабых мест и предложили внести кое-какие поправки и дополнения.

Станет ли Новосибирск вторым Питтсбургом

Главным минусом «Стратегии» заведующий Центром стратегического анализа и планировании Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Вячеслав Селиверстов назвал ее безликость – это при том, что едва ли не каждый спикер подчеркнул «уникальность» Новосибирска в разных областях жизни. «В этом дереве нет ничего от удивительного города, по многим показателям не имеющего аналога в России. Уберите название «Новосибирск» и поставьте любой другой город – ничего от этого не изменится – констатировал он. – Всем интересны рост благосостояния, качественная инфраструктура и так далее. Вопрос в том, где здесь мы?»

В качестве удачного примера стратегии, радикально изменившей жизнь города, заведующий ЦСАП привел американский Питтсбург, который в свое время звали «городом черного дьявола»: «Изумительный пример того, как сильная стратегия может изменить имидж города. После того, как американская промышленность стала проигрывать в борьбе с Японией или Германией, город не погиб. Совместная работа бизнеса, власти полностью изменили мегаполис, и сейчас он выигрывает все конкурсы самых удобных для проживания городов Америки, несмотря на то, что базовая отрасль, вокруг которой он создавался, была заброшена». Новосибирску же, по словам Вячеслава Селиверстова, нет нужды делать радикальные повороты, нужно вместо этого сконцентрировать усилие на сильных сторонах.

«Я предлагаю внести в стратегию новый раздел: «Реализация стратегических интеграционных драйверов региональной и национальной значимости – нам есть что развивать», – подчеркнул он.

Крупный бизнес как препятствие или главный помощник

Выступавший следом глава Технопарка Владимир Никонов напомнил собравшимся о том, что Новосибирск вошел в число пилотных регионов, где будет реализована программа «Умный город» и что Новосибирская область регулярно оказывается в списке десяти самых «инновационных». По его мнению, это говорит о том, что потенциал новосибирских предприятий, несмотря на все кризисы, сохраняется. Но в то же время по другим критериям (например, показатели инновационной среды) наши рейтинги оказались намного ниже.

Главной проблемой Владимир Никонов назвал то, что стратегия может быть оторвана от реальных дел: «Все больше получается так, что мы говорим о поверхностных вещах, принимаем программы, а потом они начинают жить отдельно. Вот в свое время были принято решение создать здесь Технопарк. Создали, получили результаты – и неплохие: на 10 гектарах почти пять тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, экономический результат порядка 13-14 млрд рублей, но с другой стороны, на фоне триллиона рублей ВРП области это деньги совсем небольшие».

Он подчеркнул, что большая часть российской экономики сейчас находятся в руках крупных корпораций, большинство из которых либо государственные, либо окологосударственные: «И мы не видим, чтобы этот потенциал разворачивался в инновационно». При этом основу хайтек-отрасли Академгородка, да и всего Новосибирска, составляет малый и средний бизнес.

Между тем, как констатировали участники круглого стола, без крупного заказчика Академгородку будет очень нелегко – ведь он создавался в свое время как раз для одного большого заказчика в лице ВПК СССР. И когда заказчик перестал существовать, структура рассыпалась на отдельные составляющие именно из-за дефицита задач. Крупного предприятия уровня УГМК или «Северстали» в Новосибирске нет, а чужих сманить из Екатеринбурга, Казани или Москвы вряд ли получится. Для того, чтобы малые инновационные предприятия работали слаженно и эффективно, им нужен какой-то общий постановщик задач. А для самых маленьких компаний, для которых поддержка на сумму до 1 млн рублей может быть жизненно важной, одной из главных проблем могут стать бюрократические издержки, которые тоже следовало бы устранить – и прописать это в «Стратегии».

О том, что инноваторам нужен заказчик и координатор, напомнил и руководитель государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр регионального развития» Алексей Низковский: «Рынок муниципальных заказов есть, наша задача – сделать его максимально равным для всех. Мы, как Центр, уже запускаем такую площадку, где будет представляться инновационная продукция для детей. Если город поможет – это будет первый шаг к тому, что называется «дать доступ к муниципальному заказу». Презентовать планируем 16 августа».

Важность взаимоотношения крупного бизнеса, у которого есть деньги и желание роста и малого, у которого есть ум и нужны инвесторы с поставщиками задач, отметил и директор ПО «Север» Александр Евсеев.

Левая рука не ведает, что творит правая

Достаточно много было сказано и о том, что власть, бизнес и наука не всегда работают сообща – эту тему озвучивали те, кто успел поработать как минимум в двух, а то и сразу в трех сторонах этого треугольника. Например, начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаил Камаев и заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения в НГУ Евгений Павловский. «Да, стратегии могут жить своей жизнью и плохо коррелируются, многие уже с этим смирились – сообщил Михаил Камаев. – На мой взгляд, самый неверный критерий в оценке инновационного бизнеса – это расхождение в оценках, результаты которых ничего общего с реальным производством не имеют. Я со своей стороны предлагаю четко определить роль муниципалитета в реализации «Стратегии», указать, какие в его распоряжении имеются средства и как их можно применить. У города есть ключевой ресурс – земля, есть инвестиционные возможности, связанные с ней, нужно комплексно взглянуть на этот предмет и начать взрослый диалог с инноваторами».

Чтобы не сталкиваться с тем, что никто не хочет брать на себя ответственность, Алексей Низковский предложил найти некоего «Главного инноватора», который, при необходимости, мог бы собрать всех нужных для организации проекта людей. Возможно, им мог бы стать сам Анатолий Локоть или Михаил Камаев, как руководитель профильного направления. Модератор круглого стола, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, комментируя его реплику, отметил важность проектного подхода в управлении, где каждый знает свою зону ответственности, но признал, что внедрение научных разработок в практику пока что проводится в «ручном» режиме». И это тоже нужно изменить.

Чего еще не хватает

В ходе дискуссии Алексей Низковский удивился тому, что в «Стратегии» нет ничего о технопарках и индустриальных парках – и вообще не затронута тема инвестиционной привлекательности Новосибирска. «Теперь у нас есть еще два конкурента-ТОСЭР, Линево и Горный – напомнил он. – А еще нам приходится конкурировать с Казанью, Екатеринбургом, Петербургом – и индустриально-технические парки могут стать ключевым инструментом. Почему же их здесь нет?» Александр Люлько в ответ уточнил, что вопрос в мэрии учли и уделили ему немало внимания, но организационно он находится на другой площадке, по которой проходят отдельные совещания и круглые столы.

Проректор по внешним связям НГУ Алексей Окунев предложил уделить больше внимания высшему образованию, которое имеет все шансы стать одним из ключевых векторов роста. «К сожалению, в наборе целей ничего не сказано про высшее образование. В то время как в Томске университеты по сути являются градообразующими предприятиями, – сказал он. – На мой взгляд, муниципалитету следует создавать лучшие условия для студентов, чтобы привлекать их не только из других регионов, но и из-за рубежа. Предлагаю просто внести эту отрасль в перечень целей, чтобы Новосибирск оставался центром притяжения для студентов».

Александр Люлько напомнил о том, что в последние годы именно Новосибирск де-факто становится студенческой столицей Сибири, забрав пальму первенства у Томска, где число студентов с 2005 года сократилось с 86,1 тыс до 60 тыс человек. «Программа развития вузов, в частности, НГУ, может приносить для города и области большие средства, еще далеко не все возможности себя исчерпали – сообщил он. – К примеру, у нас могут учиться студенты из Китая, это будет намного ближе и дешевле, чем, к примеру, в США».

Наконец, еще один вопрос, который Вячеслав Селиверстов назвал ключевым – это вопрос статуса. «Вопрос очень важный, болезненный. Мэр говорил об особом статусе в отношении города: не просто «Академгородок 2.0», а настоящий сибирский Наукополис, национальный центр интеграции с особым статусом, по примеру Сколково. Но это уже требует отдельного обсуждения».