что такое отрицательный угол наклона

Токарное дело

Углы токарного резца

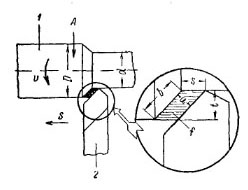

Резец является наиболее

употребительным режущим инструментом

при обработке деталей на токарных станках

Значение углов резца и общие соображения при их выборе. Все перечисленные углы имеют важное значение для процесса резания и к выбору величины их следует подходить очень осторожно.

Чем больше передний угол у резца, тем легче происходит снятие стружки. Но с увеличением этого угла уменьшается угол заострения резца, а поэтому и прочность его.

Передний угол резца может быть вследствие этого сравнительно большим при обработке мягких материалов п, наоборот, должен быть уменьшен, если обрабатываемый материал тверд.

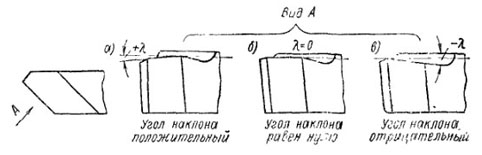

Углы наклона главной режущей кромки: положительный (а),

равный нулю (б) п отрицательный (в).

Задний угол резца а необходим для того, чтобы между задней поверхностью резца и поверхностью резания обрабатываемой детали не было трения. При слишком малом заднем угле это трение получается настолько значительным, что резец сильно нагревается и становится негодным для дальнейшей работы. При слишком большом заднем угле угол заострения оказывается настолько малым, что резец становится непрочным.

Величина угла заострения в определяется сама собой после того, как выбраны задний и передний углы резца.

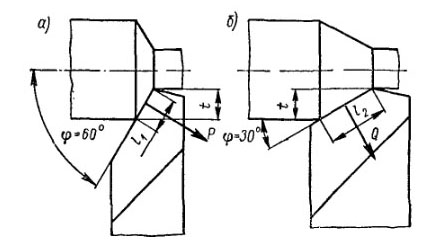

Влияние главного угла в плане на процесс резания.

Резец сконструирован из головки, т. е. рабочей части, и тела, служащего для закрепления резца.

В самом деле очевидно, что для определения угла заострения данного резца достаточно вычесть из 90° сумму заднего и переднего его углов. Так, например, если резец имеет задний угол равным 8°, а передний 25°, то угол заострения его равен

Это правило следует помнить, так как им иногда приходится пользоваться при измерении углов токарного резца.

Значение главного угла в плане ф вытекает из сопоставлений на которых схематически показаны условия работы резцов при одинаковых подачах s и глубине резания t, но при разных значениях главного угла в плане.

При главном угле в плане, равном 60°, сила Р, возникающая в процессе резания, вызывает меньший прогиб обрабатываемой детали, чем аналогичная сила Q при угле в плане 30°. Поэтому резец с углом ф = 60° более пригоден для обработки нежестких деталей (относительно небольшого диаметра при большой длине) в сравнении с резцом, имеющим угол tp = 30°. С другой стороны, при угле ф = 30° длина l2 режущей кромки резца, непосредственно участвующая в его работе, больше соответственной длины 11 при ф = 60°. Поэтому резец, изображенный на рис. 8, б, лучше поглощает теплоту, возникающую при образовании стружки и дольше работает от одной заточки до другой. Значение угла наклона y заключается в том, что, выбирая положительное или отрицательное значение его, мы можем направлять отходящую стружку в ту или другую сторону, что в некоторых случаях бывает очень полезно. Если угол наклона главной режущей кромки

резца положителен, то завивающаяся стружка отходит вправо при угле наклона, равном нулю, стружка отходит в направлении, перпендикулярном главной режущей кромке рис. б; при отрицательном угле наклона стружка отходит влево рис. в.

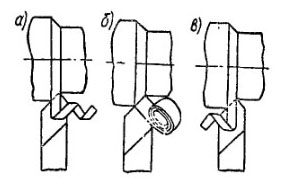

Направление схода стружки при положительном угле наклона главной режущей кромки (а),

равном нулю (б) и отрицательном (в).

Что такое отрицательный угол наклона

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Уклоны. Теория

Дорожные знаки. Интересное

Как было сказано ранее, по одному из определений уклон это тангенс угла. С большим интересом узнал, что он равен коэффициенту сцепления. Вот тут и начинает прояснятся тайный смысл предупреждающих дорожных знаков 1.13 и 1.14 (крутой спуск / подъём).

Коэффициентом сцепления называется отношение двух сил – силы, необходимой для сдвига машины с заблокированными колесами, и силы тяжести, прижимающей машину к дороге. Так мы легко можем получить коэффициенты сцепления для сухого асфальта – 7000/10000 = 0,7, для грязной дороги – 3000/10000 = 0,3, и для льда – 1000/10000 = 0,1.

Например, автомобиль, стоящий на сухом асфальтированном уклоне с коэффициентом сцепления 0,7, начнет сползать вниз, если тангенс угла наклона при этом будет равен 70% (это уклон около 35 градусов, вряд ли вы когда-нибудь встретите такой). Но, кроме дорог, существуют улочки старых городов, особенно приморских, с углами наклона, существенно превышающими всевозможные нормативы. [2]

И в чём практическая ценность этой информации? Вот в чём: если на дворе гололёд, то на дороге с уклоном в 10% и более остановившаяся машина не удержится, будет скатываться.

К тому же, «при движении в сырую погоду вниз по асфальтированному уклону крутизной 20% эффективность торможения падает наполовину. И очень часто вам придется двигаться по мокрому льду с коэффициентом сцепления 0,1 и менее. А это значит, что вы должны внимательно отслеживать предупреждающие дорожные знаки 1.13 и 1.14. Их устанавливают, когда тангенс угла уклона приближается к 10%. Если вы пренебрежете этими знаками и остановитесь на подъеме, то в лучшем случае – не сможете сдвинуться с места. А уж если затормозите на спуске, машину может занести. Старайтесь тормозить двигателем на длительных спусках.» [2]

Вот о чём предупреждают знаки.

Причины: почему проценты?

При рассмотрении темы уклонов всегда возникает вопрос, а почему уклон измеряют в процентах, а не в привычных градусах? По этому поводу слышал несколько версий:

б) Погрешность

Построить угол, заданный в градусах, так сказать «в натуре» на строительной площадке, задача не из простых, а построить точно и вовсе запредельная. Небольшие величины уклона в градусах имеют вид десятичных дробей, а ведь погрешность даже в 1° на 10 метров длины даст ошибочные 17 сантиметров высоты. Так же, проценты величина относительная, и потому уклон, выраженный в процентах, можно построить имея в распоряжении только рулетку (или иной инструмент для измерения длинны) и уровень.

в) Неравномерность

Дорога, на протяжении всего спуска (подъёма), имеет неравномерный уклон. В каждый отдельный момент угол разный, и поэтому проще посчитать сколько составляет горизонтальная длинна участка спуска (подъёма), и на сколько изменилась высота относительно начала спуска (подъёма).

Все эти версии вполне имеют право на жизнь. Общим для них является то, что для нахождения величины уклона используются меры длинны, которые всегда есть под рукой, а это практично. Что касается дорожных знаков, то более правдоподобной выглядит третья версия (неравномерность уклона), а для строительства дорог вторая (погрешность построений).

Есть ещё Международная Конвенция о дорожных знаках и сигналах за 1968 год, и Европейское соглашение 1971 года, дополняющее эту Конвенцию, по которой на предупреждающих знаках крутизна уклонов и подъемов указывается в процентах. [3]

Что стоит за цифрами, например 1/12 или 10%, много это или мало, как это выглядит и где применяется, рассмотрим в следующий раз на примерах из жизни.

1. Словари и энциклопедии на Академике © Академик

2. Материалы сайта «Школа жизни» © Shkolazhizni.ru

3. Википедия © Wikipedia

—

1/4 0,25 25% 14°

1/2 0,50 50% 26,6°

1/6 0,17 17% 9,5°

1/8 0,13 13% 7,1°

1/10 0,10 10% 5,7°

1/12 0,08 8% 4,8°

1/14 0,07 7% 4,1°

1/16 0,06 6% 3,6°

1/18 0,06 6% 3,2°

1/20 0,05 5% 2,9°

Вертикальная планировка

1. При уклонах местности до 1% здания можно располагать независимо от направления горизонталей.

2. При уклонах от 1 до 3% поперек горизонталей можно располагать здания длиной не более 50 м. Более длинные здания следует размещать вдоль горизонталей.

3. При уклоне от 3 до 5% (слабо пересеченный рельеф) поперек горизонталей можно располагать здания длиной до 30м.

4. При уклоне от 5 до 8% (пересеченный рельеф) все здания располагают параллельно горизонталям или применяют ступенчатые здания, понижая отметку 1-го этажа каждой секции или блока.

5. При уклоне более 8% (сильно пересеченный рельеф) применяют только террасную застройку.

Б.Ф. Перевозников А.А. Ильина «СООРУЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»; Обзорная информация; Выпуск 2; Москва 2002

http://www.gosthelp.ru/text/ObzornayainformaciyaAvtom10.html

Часть вторая — техническая, про моделирование уклонов в 3D программах (ArchiCAD и SketchUp)

Часть третья — практическая, примеры из жизни

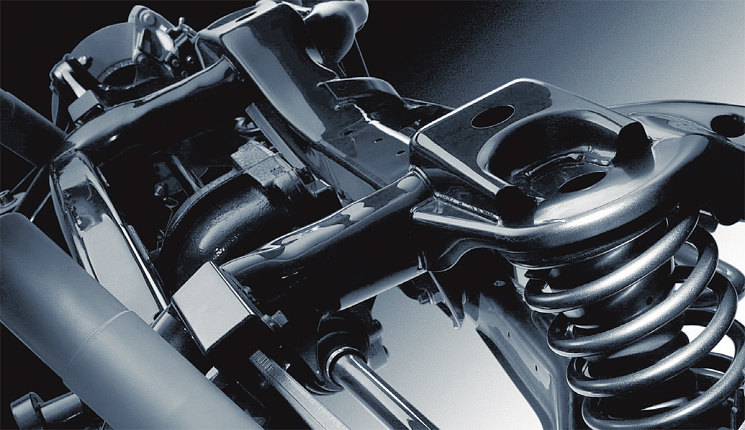

Секреты подвескостроения У-У-К

Каждый раз, когда по тому или иному поводу речь заходит об углах установки колес, приходится слышать общепринятые фразы о том, что УУК призваны «компенсировать, снижать, повышать и улучшать». Обычно этим и ограничиваются. Если же предпринимаются попытки «копнуть глубже», а именно объяснить, почему колеса устанавливаются так, а не иначе, и каким образом достигается «снижение и повышение», чаще всего знания об этом предмете оказываются поверхностными, не совсем верными или неверными вовсе. Попробуем «повысить и улучшить» осведомленность в этой непростой, но очень интересной теме, заручившись поддержкой эксперта в области «подвескостроения» АЛЕКСАНДРА СОЛНЦЕВА, профессора, заместителя заведующего кафедрой «Автомобили» МАДИ (ГТУ). Как говорится, еще раз и поподробнее…

Экскурс в историю показывает, что мудреная установка колес применялась на различных средствах передвижения задолго до появления автомобиля. Вот несколько более или менее хорошо известных примеров.

Не секрет, что колеса некоторых карет и прочих колясок на конной тяге, предназначенных для «динамичной» езды, устанавливали с большим, хорошо заметным глазу положительным развалом. Делалось это для того, чтобы грязь, шматками летевшая с колес, не попадала в экипаж и на важных седоков, а разбрасывалась по сторонам.

У утилитарных повозок для неспешного передвижения все было с точностью до наоборот. Так, дореволюционные руководства о том, как построить хорошую телегу, рекомендовали ставить колеса с отрицательным развалом. В этом случае при потере нагеля, стопорящего колесо, оно не сразу соскакивало с оси. У возницы было время, чтобы заметить повреждение «ходовой», чреватой особенно большими неприятностями при наличии в телеге нескольких десятков пудов муки и отсутствии домкрата.

В конструкции орудийных лафетов (опять-таки наоборот) иногда применялся положительный развал колес. Понятно, что не с целью уберечь пушку от грязи. Так прислуге было удобно накатывать орудие за колеса руками сбоку, не опасаясь отдавить ноги. А вот у арбы ее огромные колеса, которые помогали запросто перебираться через арыки, были наклонены в другую сторону – к повозке. Достигавшееся при этом увеличение колеи способствовало повышению устойчивости среднеазиатского «мобиля», отличавшегося высоким расположением центра тяжести.

Какое отношение эти исторические факты имеют к установке колес современных автомобилей? Да, в общем, никакого. Тем не менее они позволяют сделать полезный вывод. Видно, что установка колес (в частности, их развал) не подчинена какой-либо единой закономерности. При выборе этого параметра «производитель» в каждом конкретном случае руководствовался разными соображениями, которые он считал приоритетными.

Итак, к чему стремятся конструкторы автомобильных подвесок при выборе УУК? Конечно, к идеалу. Идеалом для автомобиля, который движется прямолинейно, считается такое положение колес, когда плоскости их вращения (плоскости качения) перпендикулярны поверхности дороги, параллельны друг другу, оси симметрии кузова и совпадают с траекторией движения. В этом случае потери мощности на трение и износ протектора шин минимальны, а сцепление колес с дорогой, наоборот, максимально. Естественно, возникает вопрос: что же заставляет преднамеренно отклоняться от идеала? Забегая вперед, можно привести несколько соображений. Во-первых, мы судим об углах установки колес на основании статической картины, когда автомобиль неподвижен. Кто сказал, что в движении, при ускорении, торможении и маневрировании автомобиля она не меняется? Во-вторых, сокращение потерь и продление срока службы шин не всегда является приоритетной задачей.

Прежде чем рассказывать о том, какие факторы принимают в расчет разработчики подвесок, условимся, что из большого числа параметров, описывающих геометрию подвески автомобиля, мы ограничимся лишь теми, что входят в группу первичных (primary) или основных. Они называются так потому, что определяют настройку и свойства подвески, всегда контролируются при ее диагностике и регулируются, если таковая возможность предусмотрена. Это хорошо известные схождение, развал и углы наклона оси поворота управляемых колес. При рассмотрении этих важнейших параметров нам придется вспомнить и о других характеристиках подвески. Чтобы оживить память, можно воспользоваться приводящимися справками.

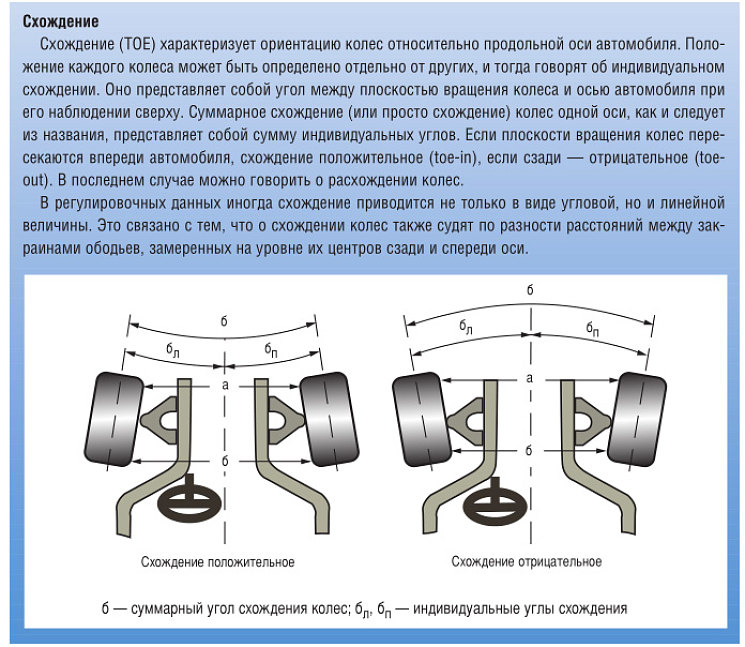

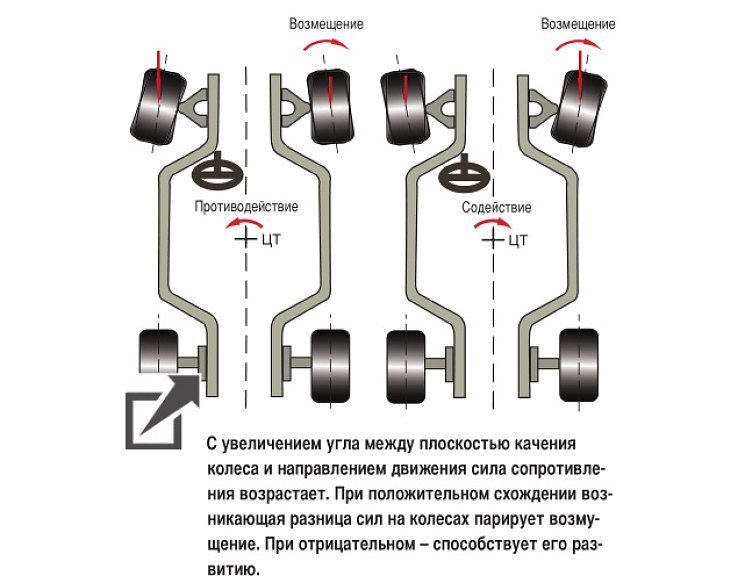

Схождение

В различных источниках, в том числе и серьезной технической литературе, часто приводится версия о том, что схождение колес необходимо для компенсации побочного действия развала. Мол, из-за деформации шины в пятне контакта «разваленное» колесо можно представить как основание конуса. Если колеса установлены с положительным углом развала (почему – пока неважно), они стремятся «раскатиться» в разные стороны. Чтобы этому противодействовать, плоскости вращения колес сводят. Версия, надо сказать, не лишена изящества, но не выдерживает критики. Хотя бы потому, что предполагает однозначную взаимосвязь между развалом и схождением. Следуя предлагаемой логике, колеса, имеющие отрицательный угол развала, обязательно должны устанавливаться с расхождением, а если угол развала нулевой, то и схождения быть не должно. В действительности это совсем не так. Действительность, как водится, подчиняется более сложным и неоднозначным закономерностям.

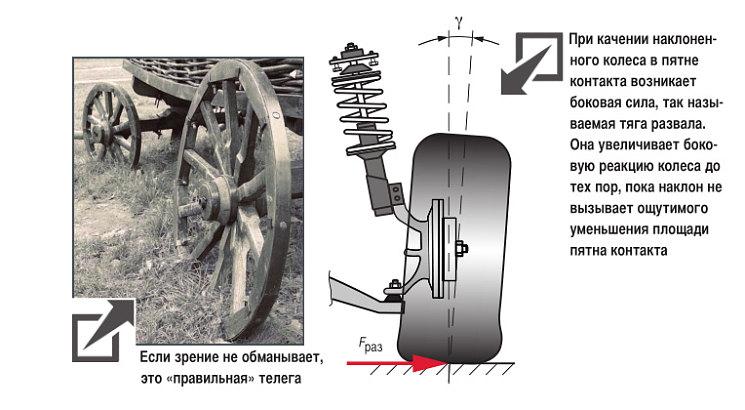

При качении наклоненного колеса в пятне контакта действительно присутствует боковая сила, которую часто так и называют – тяга развала. Она возникает в результате упругой деформации шины в поперечном направлении и действует в сторону наклона. Чем больше угол наклона колеса, тем больше тяга развала. Именно ее используют водители двухколесной техники – мотоциклов и велосипедов – при прохождении поворотов. Им достаточно наклонить своего скакуна, чтобы заставить его «прописывать» криволинейную траекторию, которую остается лишь корректировать рулевым управлением. Тяга развала играет немаловажную роль и при маневрировании автомобилей, о чем будет сказано далее. Так что вряд ли ее стоит намеренно компенсировать схождением. Да и сам посыл, что из-за положительного угла развала колеса стремятся развернуться наружу, т. е. в сторону расхождения, неверен. Напротив, конструкция подвески управляемых колес в большинстве случаев такова, что при положительном развале его тяга стремится увеличить схождение. Так что «компенсация побочного действия развала» не при чем. Известно несколько факторов, обусловливающих необходимость схождения колес.

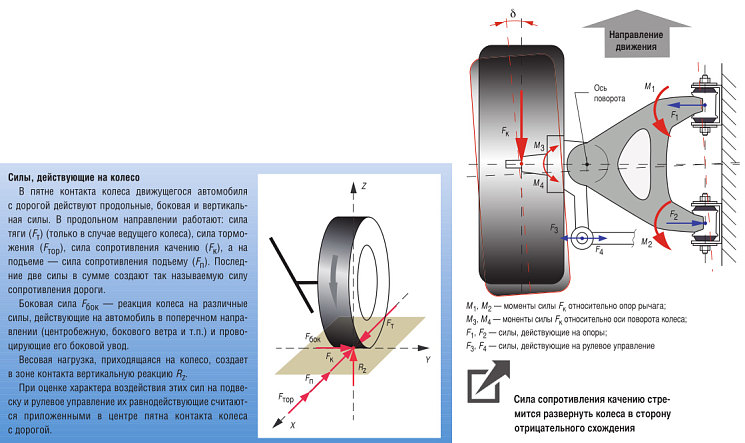

Первый состоит в том, что предварительно выставленным схождением компенсируется влияние продольных сил, действующих на колесо при движении автомобиля. Характер и глубина (а значит, и результат) влияния зависят от многих обстоятельств: ведущее колесо или свободно катящееся, управляемое или нет, наконец, от кинематики и эластичности подвески. Так, на свободно катящееся колесо автомобиля в продольном направлении воздействует сила сопротивления качению. Она создает изгибающий момент, стремящийся развернуть колесо относительно узлов крепления подвески в направлении расхождения. Если подвеска автомобиля жесткая (например, неразрезная или торсионная балка), то эффект окажется не очень значительным. Тем не менее он обязательно будет, поскольку «абсолютная жесткость» – термин и явление сугубо теоретические. К тому же перемещение колеса определяется не только упругой деформацией элементов подвески, но и компенсацией конструктивных зазоров в их соединениях, колесных подшипниках и т. д. В случае подвески с большой податливостью (что характерно, например, для рычажных конструкций с эластичными втулками) результат многократно возрастет.

Если колесо не только свободно катящееся, но и управляемое, ситуация усложняется. За счет появления у колеса дополнительной степени свободы та же сила сопротивления оказывает двоякое воздействие. Момент, изгибающий переднюю подвеску, дополняется моментом, стремящимся развернуть колесо вокруг оси поворота. Разворачивающий момент, величина которого зависит от расположения оси поворота, воздействует на детали механизма рулевого управления и вследствие их податливости также вносит свою весомую лепту в изменение схождения колеса в движении. В зависимости от плеча обкатки вклад разворачивающего момента может быть со знаком «плюс» или «минус». То есть он может либо усиливать расхождение колес, либо противодействовать этому.

Если не принять все это во внимание и установить изначально колеса с нулевым схождением, в движении они займут расходящееся положение. Из этого «вытекут» последствия, характерные для случаев нарушения регулировки схождения: повышенный расход топлива, пилообразный износ протектора и проблемы с управляемостью, о чем будет сказано далее. Сила сопротивления движению зависит от скорости автомобиля. Поэтому идеальным решением стало бы переменное схождение, обеспечивающее столь же идеальное положение колес на любых скоростях. Поскольку сделать это сложно, колесо предварительно «сводят» так, чтобы достичь минимального износа шин в режиме крейсерской скорости.

Колесо, расположенное на ведущей оси, большую часть времени подвергается действию силы тяги. Она превышает силы сопротивления движению, поэтому равнодействующая сил будет направлена по ходу движения. Применив ту же логику, получим, что в этом случае колеса в статике нужно установить с расхождением. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении управляемых ведущих колес.

Лучший критерий истины – практика. Если, памятуя об этом, посмотреть регулировочные данные для современных автомобилей, можно испытать разочарование, не обнаружив большой разницы в схождении управляемых колес задне- и переднеприводных моделей. В большинстве случаев и у тех и у других этот параметр будет положительным. Разве что среди переднеприводных автомобилей чаще встречаются случаи «нейтральной» регулировки схождения. Причина не в том, что описанная выше логика не верна. Просто при выборе величины схождения наряду с компенсацией продольных сил учитывают и другие соображения, которые вносят поправки в конечный результат. Одно из наиболее важных – обеспечение оптимальной управляемости автомобиля. С ростом скоростей движения и динамичности автотехники этот фактор приобретает все большее значение.

Управляемость – понятие многогранное, поэтому стоит уточнить, что схождение колес наиболее ощутимо влияет на стабилизацию прямолинейной траектории автомобиля и его поведение на входе в поворот. Наглядно это влияние можно пояснить на примере управляемых колес. Допустим, в движении по прямой на одно из них оказывается случайное возмущающее воздействие от неровности дороги. Возросшая сила сопротивления поворачивает колесо в направлении уменьшения схождения. Через рулевой механизм воздействие передается на второе колесо, схождение которого, наоборот, увеличивается. Если изначально колеса имеют положительное схождение, сила сопротивления на первом уменьшается, а на втором – растет, что противодействует возмущению. Когда схождение равно нулю, противодействующий эффект отсутствует, а когда оно отрицательное – появляется дестабилизирующий момент, способствующий развитию возмущения. Автомобиль с такой регулировкой схождения будет рыскать по дороге, его придется постоянно ловить подруливанием, что недопустимо для обычного дорожного автомобиля. У этой «монеты» есть и обратная, позитивная сторона – отрицательное схождение позволяет добиться от рулевого управления наиболее быстрой реакции. Малейшее действие водителя тут же провоцирует резкое изменение траектории – автомобиль охотно маневрирует, легко «соглашается» на поворот. Такая регулировка схождения сплошь и рядом используется в автоспорте. Те, кто смотрят телепередачи о чемпионате WRC, наверняка обращали внимание на то, как активно приходится работать рулем тому же Лёбу или Гронхольму даже на относительно прямых участках трассы.

Аналогичное воздействие на поведение автомобиля оказывает схождение колес задней оси – уменьшение схождения вплоть до небольшого расхождения увеличивает «подвижность» оси. Этот эффект часто используют для компенсации недостаточной поворачиваемости автомобилей, например, переднеприводных моделей с перегруженной передней осью.

Таким образом, статические параметры схождения, которые приведены в регулировочных данных, представляют собой некую суперпозицию, а иногда и компромисс между желанием сэкономить на топливе и резине и добиться оптимальных для автомобиля характеристик управляемости. Причем заметно, что в последние годы превалирует последнее.

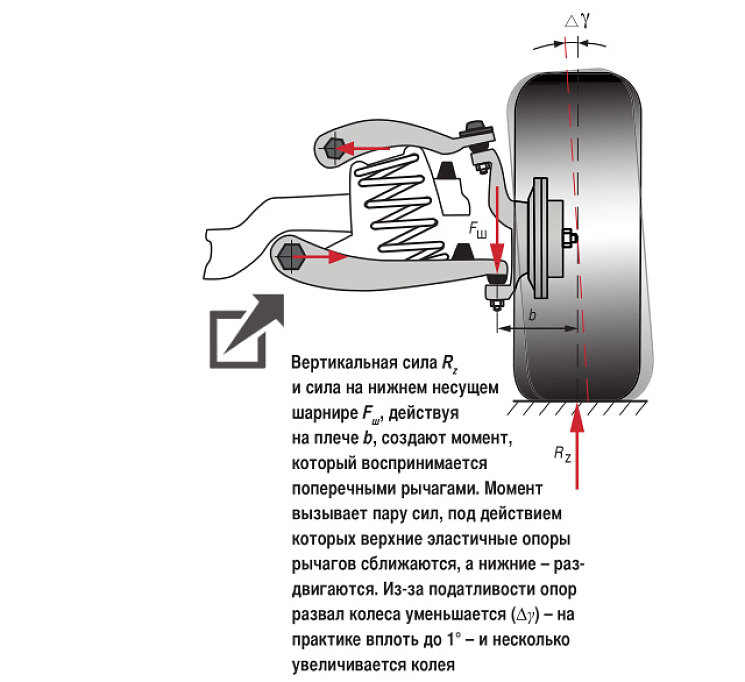

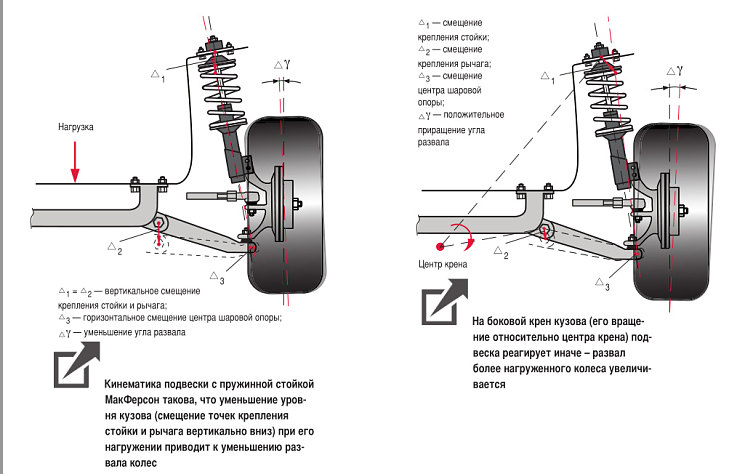

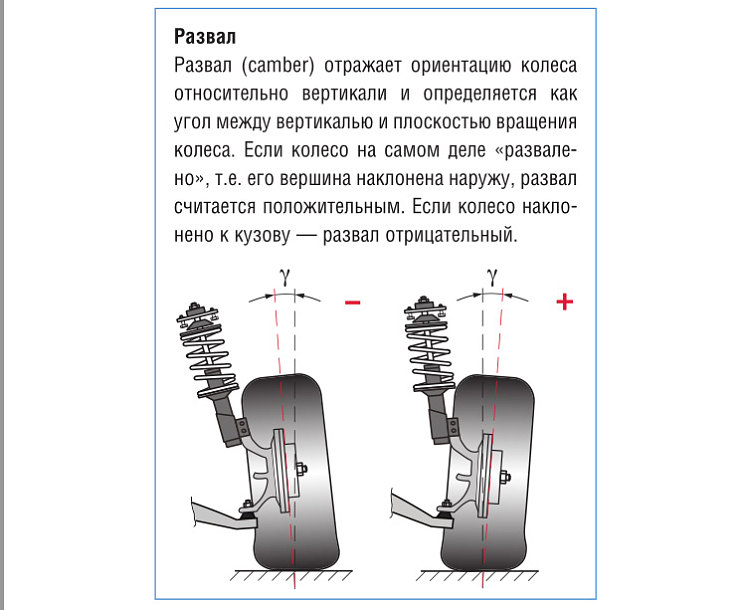

Развал

До недавнего времени наблюдалась тенденция именно разваливать колеса, т. е. придавать углам развала положительные значения. Многим наверняка памятны учебники по теории автомобиля, в которых установка колес с развалом объяснялась стремлением перераспределить нагрузку между внешним и внутренним ступичными подшипниками. Мол, при положительном угле развала большая ее часть приходится на внутренний подшипник, который проще выполнить более массивным и прочным. В результате выигрывает долговечность подшипникового узла. Тезис не очень убедительный, хотя бы потому, что он если и справедлив, то только для идеальной ситуации – прямолинейного движения автомобиля по абсолютно ровной дороге. Известно, что при маневрах и проезде неровностей, даже самых незначительных, подшипниковый узел испытывает динамические нагрузки, которые на порядок превышают статические силы. Да и распределяются они не совсем так, как «диктует» положительный развал колес.

Иногда пытаются толковать положительный развал как дополнительную меру, направленную на уменьшение плеча обкатки. Когда у нас дойдет дело до знакомства с этим важным параметром подвески управляемых колес, станет понятно, что такой способ воздействия далеко не самый удачный. Он сопряжен с одновременным изменением ширины колеи и включенного угла наклона оси поворота колеса, что чревато нежелательными последствиями. Существуют более прямые и менее болезненные варианты изменения плеча обкатки. К тому же его минимизация не всегда является целью разработчиков подвески.

Более убедительно выглядит версия, что положительным развалом компенсируется смещение колес, происходящее при увеличении нагрузки на ось (в результате роста загрузки автомобиля или динамического перераспределения его массы при ускорении и торможении). Эластокинематические свойства большинства типов современных подвесок таковы, что с увеличением веса, приходящегося на колесо, угол развала уменьшается. Чтобы при этом обеспечить максимальное сцепление колес с дорогой, логично их предварительно чуть «развалить». Тем более что в умеренных дозах развал несильно отражается на сопротивлении качению и износе шин. Достоверно известно, что на выбор величины развала также оказывает влияние общепринятое профилирование дорожного полотна. В цивилизованных странах, где существуют дороги, а не направления, их поперечное сечение имеет выпуклый профиль. Чтобы в этом случае колесо оставалось перпендикулярным к опорной поверхности, ему нужно придать небольшой положительный угол развала.

Просматривая спецификации на УУК, можно заметить, что в последние годы превалирует противоположная «развальная тенденция». Колеса большинства серийных автомобилей в статике устанавливаются с отрицательным развалом. Дело в том, что, как уже упоминалось, на первый план выходит задача обеспечения их наилучшей устойчивости и управляемости. Развал – это параметр, который оказывает определяющее влияние на так называемую боковую реакцию колес. Именно она противодействует центробежным силам, действующим на автомобиль в повороте, и способствует его удержанию на криволинейной траектории. Из общих соображений следует, что сцепление колеса с дорогой (боковая реакция) будет максимальным при наибольшей площади пятна контакта, т. е. при вертикальном положении колеса. На самом деле у колеса стандартной конструкции она достигает пика при небольших отрицательных углах наклона, что обусловлено вкладом упоминавшейся тяги развала. Значит, чтобы сделать колеса автомобиля предельно цепкими в повороте, нужно их не разваливать, а, наоборот, «сваливать». Этот эффект известен давно и столь же давно используется в автоспорте. Если предметно взглянуть на «формульный» болид, хорошо заметно, что его передние колеса установлены с большим отрицательным развалом.

Что хорошо для гоночных болидов, не совсем подходит для серийных автомобилей. Чрезмерный отрицательный развал вызывает повышенный износ внутренней зоны протектора. С увеличением наклона колеса сокращается площадь пятна контакта. Сцепление колес при прямолинейном движении уменьшается, в свою очередь снижается эффективность ускорения и торможения. На способность автомобиля удерживать прямолинейную траекторию избыточный отрицательный развал влияет так же, как и недостаточное схождение, автомобиль становится излишне нервозным. Виновна в этом все та же тяга развала. В идеальной ситуации вызванные развалом боковые силы действуют на оба колеса оси и уравновешивают друг друга. Но стоит одному из колес потерять сцепление с дорогой, как тяга развала другого оказывается некомпенсированной и заставляет автомобиль отклониться от прямолинейной траектории. Кстати, если припомнить, что величина тяги зависит от наклона колеса, нетрудно объяснить боковой увод автомобиля при неодинаковых углах развала правого и левого колес. Одним словом, при выборе величины развала также приходится искать «золотую середину».

Чтобы обеспечить автомобилю хорошую устойчивость, недостаточно в статике сделать углы развала отрицательными. Конструкторы подвески должны добиться, чтобы колеса сохраняли оптимальную (или близкую к ней) ориентацию на всех режимах движения. Выполнить это непросто, поскольку при маневрах любые изменения положения кузова, сопровождающиеся смещением элементов подвески (клевки, боковые крены и т. д.), приводят к существенному изменению развала колес. Как ни странно, эта задачка решается проще на спортивных автомобилях с их «зубодробительными» подвесками, отличающимися высокой угловой жесткостью и короткими ходами. Здесь статические величины развала (и схождения) меньше всего отличаются от того, как они выглядят в динамике.

Чем больше диапазон ходов подвески, тем больше изменение развала в движении. Поэтому тяжелее всего приходится разработчикам обычных дорожных автомобилей с максимально эластичными (для наилучшего комфорта) подвесками. Им приходится поломать голову над тем, как «совместить несовместимое» – комфорт и устойчивость. Обычно компромисс удается найти, «поколдовав» над кинематикой подвески. Существуют решения, позволяющие свести к минимуму изменение углов развала и придать этим изменениям желательный «тренд». Например, желательно, чтобы в повороте наиболее нагруженное внешнее колесо оставалось бы в том самом оптимальном положении – с небольшим отрицательным развалом. Для этого при крене кузова колесо должно еще больше «заваливаться» на него, что достигают оптимизацией геометрии направляющих элементов подвески. Помимо этого, стараются уменьшить сами крены кузова, применяя стабилизаторы поперечной устойчивости. Справедливости ради стоит сказать, что эластичность подвески не всегда враг устойчивости и управляемости. В «хороших руках» эластичность, напротив, способствует им. Например, при умелом использовании эффекта «самоподруливания» колес задней оси. Возвращаясь к теме разговора, можно резюмировать, что углы развала, которые указываются в спецификациях для легковых автомобилей, будут значительно отличаться от того, какими они окажутся в повороте.

Завершая «разборку» со схождением и развалом, можно упомянуть еще об одном интересном аспекте, имеющем практическое значение. В регулировочных данных на УУК приводятся не абсолютные значения углов развала и схождения, а диапазоны допустимых величин. Допуски на схождение жестче и обычно не превышают ±10’, на развал – в несколько раз более свободные (в среднем ±30°). Это значит, что мастер, выполняющий регулировку УУК, может настроить подвеску, не выходя за пределы заводских спецификаций. Казалось бы, несколько десятков угловых минут – ерунда. Вогнал параметры в «зеленый коридор» – и порядок. Но давайте посмотрим, каков может быть результат. К примеру, в спецификациях для BMW 5-й серии в кузове Е 39 указываются: схождение 0°5’±10’, развал –0°13’±30’. Это значит, что, оставаясь в «зеленом коридоре», схождение может принять значение от –0°5’ до +15’, а развал от –43’ до +17’. То есть и схождение, и развал могут быть отрицательными, нейтральными или положительными. Имея представление о влиянии схождения и развала на поведение автомобиля, можно намеренно «подшаманить» эти параметры так, чтобы получить желаемый результат. Эффект не окажется разительным, но он обязательно будет.