что такое оссификация атланто окципитальной связки

Зона особого внимания — первый шейный позвонок

В ортодонтической практике, методы клинического обследования пациентов с аномалиями окклюзии и функциональные клинические пробы не могут быть достаточными для диагностики и выбора рационального метода лечения. Ведущая роль принадлежит специальным методам исследования, таким, как телерентгенограмма головы (ТРГ), позволяющая диагностировать » скрытые» аномалии размеров и положения челюстных костей в черепе, положения и взаиморасположения апикальных базисов, резцов и моляров, оценивать профиль лица и тип роста лицевого отдела черепа.

Однако кроме тщательных измерений, по которым проводятся основные расчёты, при глубоком изучении ТРГ мы имеем возможность, исследовать шейный отдел позвоночника, который хорошо виден на ТРГ в боковой проекции. Сегодня эта часть ТРГ имеет важное диагностическое значение.

Ранее, для определения пика роста челюстных костей, исследовали степень минерализации сесамовидной кости у большого пальца руки. Для чего дополнительно выполняли рентгенограмму кисти.

В современной ортодонтии, анализ темпов роста, проводят по шейным позвонкам. Тело позвонка меняет свою форму, по изменениям которого и определяют стадию роста. Однако, при тщательном исследовании шейного отдела позвоночника по ТРГ в боковой проекции, мы можем столкнуться с патологией, которая не входит в сферу нашей профессиональной деятельности.

Так, у ряда пациентов, нами были замечены изменения рентгенологичекой картины области первого шейного позвонка. Над дугой первого шейного позвонка были выявлены аномальные дополнительные костные дужки-полукольца. Это так называемая, оссификация косой атланто-окципитальной связки области атланта, впервые описана Kimmerle и известна в мировой литературе, как «вариант Киммерле» — врождённая краниовертебральная аномалия. Патология шейного отдела позвоночника является наиболее значимой причиной возникновения церебральных сосудистых нарушений.

Большое значение в настоящее время придается профилактике и ранней диагностике сосудистых нарушений при спондилогенных заболеваниях, а лечение сосудистых заболеваний головного мозга по-прежнему является актуальной проблемой современной медицины.

По нашим данным, у лиц молодого возраста отмечается значительная распространенность аномалии развития первого шейного позвонка (аномалия Киммерле). В нашей клинике, только за последние 12 месяцев, из общего количества обследуемых (лиц, которым была выполнена ТРГ в боковой проекции) — 1700 человек, было выявлено 135 человек с аномалией развития в области первого шейного позвонка.

Эта связка склонна к частичному или полному обызвествлению и окостенению с образованием костных перемычек или мостиков, перекидывающихся над бороздой позвоночной артерии атланта.

При этом образуется дугообразное или сводчатое отверстие, через которое проходят позвоночная артерия и субокципитальный нерв.

Задние отделы головного мозга питаются, главным образом, из системы позвоночных артерий, проходящих в полость черепа через шейные позвонки. Позвоночные артерии правая и левая огибают первый шейный позвонок, затем проходят в полость черепа, где и включаются в общую систему мозгового кровообращения. При аномалии Киммерле, костные дужки-полукольца, могут сдавливать позвоночные артерии. Как правило, артерии сдавливаются между аномальной дужкой и мышцами шеи. Это происходит при некоторых положениях головы или избыточном напряжении шейных мышц.

Сдавление позвоночных артерий приводит к дефициту кровоснабжения головного мозга, отсюда и характерные симптомы аномалии Киммерле.

При аномалии Киммерле, как правило, наблюдают два-три или более из перечисленных симптомов:

В более тяжёлых случаях возможно следующее:

В некоторых случаях аномалии Киммерле возможно развитие состояний, угрожающих инсультом головного мозга.

Надо отметить, что симптоматика может долгое время отсутствовать, а затем развиться внезапно, после травмы, гриппа или другой провокации, причём в любом возрасте.

Тщательное и внимательное изучение ТРГ даёт возможность выявить и диагностировать заболевание на ранней стадии. Своевременное направление к врачу невропатологу, позволяет начать лечение, когда патология ещё не проявляет себя клинически.

Глубокий анализ ТРГ даёт нам право обоснованного направления таких пациентов на консультацию к невропатологу для проведения необходимого лечения. Основываясь на нашем опыте работы, мы считаем, что необходимо использовать любую возможность для выявления заболеваний, имеющих значение для здоровья человека.

Шулькина Наталья Михайловна

Руководитель Ортодонтического центра «ДентИдеал»

Доцент Санкт-Петербургского Государственного

Медицинского Университета им. академика И.П. Павлова

Клиники сети не работают в рамках ОМС (обязательного медицинского страхования).

Использование материалов сайта в любом виде допускается только с письменного согласия владельцев и с обязательной ссылкой на dentideal.ru.

Режим работы:

пн.-сб.: 9:00-20:00

Задать интересующие вопросы вы можете, позвонив по любому номеру телефона или написав на нашу электронную почту: dentideal@gmail.com.

© 1991-2021 Ортодонтический центр «ДентИдеал».

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Нестабильность шейного отдела позвоночника

Институт ревматологии РАМН, Москва

Развитие позвоночника

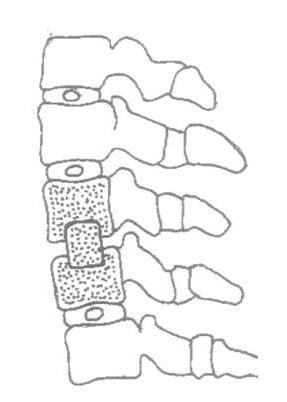

В норме развитие позвоночника продолжается до 20–22 лет. Оссификация разных отделов позвоночника осуществляется в следующем порядке: верхнешейный, среднегрудной, шейный, нижнегрудной, поясничный, крестцовый. Апофизы позвонков оссифицируются с 8 до 15–16 лет. Оссификация позвонка СII происходит в возрасте 4–6 лет. Физиологические изгибы позвоночника намечаются в возрасте от 2 до 4 лет, и в 6 лет они становятся отчетливыми. Величина шейного лордоза уменьшается до 9 лет. С возрастом наблюдается изменение ориентации фасеток межпозвонковых суставов. В раннем детстве фасетки имеют относительно горизонтальное расположение. Увеличение угла наклона фасеток продолжается до 10 лет, пока они не примут вертикального положения, после чего способны ограничивать движение позвонков [1].

Анатомо-функциональные особенности верхнешейного отдела позвоночника

В шейном отделе позвоночника имеются характерные особенности строения и функции.

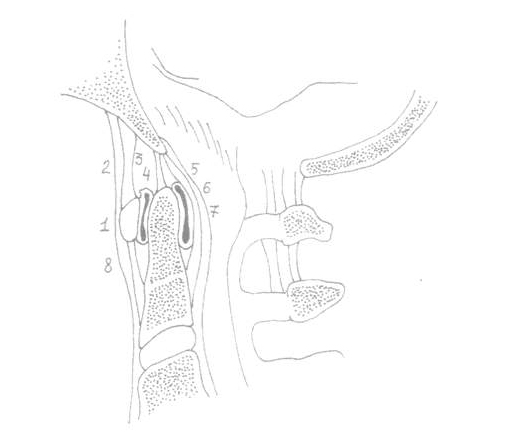

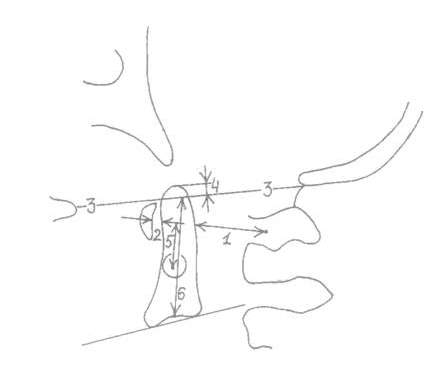

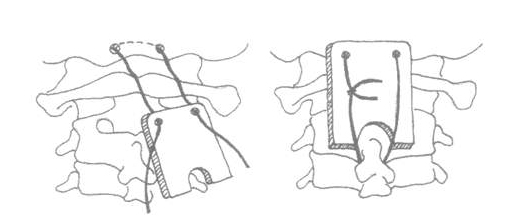

Первый шейный позвонок – атлант (СI) и второй шейный позвонок – аксис, или эпистрофей (СII), осуществляют соединение позвоночника с черепом и образуют атлантоаксиально-затылочный комплекс. У позвонка СI нет тела, но имеются передняя и задняя дуги, ограничивающие просвет позвоночного канала. Верхняя поверхность позвонка СI имеет слегка вогнутые суставные отростки, которые соединены с мыщелками затылочной кости. У позвонка СII имеется тело, которое переходит в зубовидный отросток. Он выступает вверх, сочленяется с внутренней поверхностью передней дуги атланта и достигает уровня большого затылочного отверстия. Позвонок СI соединяется с мыщелками затылочной кости. Между позвонками СI и СII имеются три сустава: два парных сустава между СI и СII и один между зубовидным отростком СII и дугой позвонка СI (рис. 1).

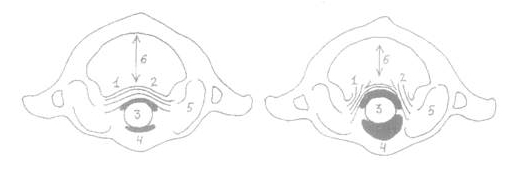

Функционально эти суставы объединяются в комбинированный сустав, в котором возможны вращательные движения головы вместе с позвонком СI. В атлантоокципитальном и атлантоаксиальном сочленениях происходит примерно половина всех движений шеи. Сочленения зубовидного отростка с атлантом и атланта с затылочными мыщелками является истинно синовиальным. Суставные сумки этих суставов имеют слабую степень натяжения. Затылочная кость соединяется с атлантом затылочно-позвоночной мембраной, которая спереди покрыта передней продольной связкой. Между задней дугой атланта и краем затылочного отверстия расположена задняя затылочно-позвоночная мембрана. Через нее проходят позвоночные сосуды и спинномозговые нервы. На задней поверхности тел позвонков расположена задняя продольная связка. Под задней продольной связкой расположена крестообразная связка, которая состоит из поперечной связки и двух ножек. Связка натянута между внутренними поверхностями боковых масс позвонка СI с двух сторон. Она обхватывает зубовидный отросток, ограничивая его смещение кзади и тем самым препятствуя сдавлению спинного мозга. Между задней поверхностью зубовидного отростка и передней поверхностью связки имеется слизистая сумка. По бокам верхушки зуба залегает жировой комок, который предохраняет зубовидный отросток от трения об дугу атланта. Под крестообразной связкой располагаются связка верхушки зубовидного отростка, которая идет от него до края затылочного отверстия, и крыловидная связка, натянутая между боковой поверхностью зубовидного отростка и суставными отростками затылочной кости (рис. 2).

В позвоночнике осевая и ротационная нагрузки ложатся на тела позвонков и межпозвонковые диски. Объединенные в единую структуру, они обеспечивают вертикальное положение тела, выдерживают осевую нагрузку, поглощают и распределяют ударную нагрузку. Межпозвонковые диски соединяют позвонки между собой и обеспечивают стабилизирующую функцию позвоночника. Фиксация межпозвонкового диска к телу позвонка осуществляется волокнами фиброзного кольца. Пульпозное ядро распределяет нагрузку, приложенную к позвоночнику. Межпозвонковые суставы, укрепленные суставными сумками, не несут осевой нагрузки. Они определяют направление движения позвонков. Связки позвоночника фиксируют позвонки и межпозвонковые диски между собой и оказывают влияние на амплитуду движений позвоночника. Передняя продольная связка препятствует разгибанию позвоночника, задняя продольная связка, надостистая, межостистая связки, а также пульпозное ядро ограничивают сгибание позвоночника, межпоперечные связки лимитируют боковые наклоны [2]. Изо всех связок позвоночника наиболее прочной является передняя продольная связка. С возрастом прочность связок снижается. Растяжимость связок сильнее всего выражена в местах максимального физиологического кифоза и лордоза, где происходит амортизация вертикальных нагрузок на позвоночник. Наибольшая растяжимость имеется у задней продольной связки в шейном отделе позвоночника, что обусловливает большую подвижность. Способность позвонков к смещению связана с их локализацией и направлением действия сдвигающего усилия. Смещение на уровне вершины лордоза и кифоза происходит в направлении выпуклости искривления [1]. Подвижность всего позвоночника представляет собой сумму движений отдельных сегментов, которая в среднем колеблется в пределах 4° [2]. Движение позвоночника осуществляется вокруг трех осей: 1) сгибание и разгибание вокруг поперечной оси, 2) боковые наклоны вокруг сагиттальной оси, 3) ротационные движения вокруг продольной оси. Возможны круговые движения по всем трем осям, а также движения вдоль вертикальной оси.

Мобильность и стабильность позвоночника

Позвоночник сочетает в себе свойства мобильности и стабильности. Мобильность позвоночника зависит от особенностей строения позвонков, величины межпозвонкового диска, механической прочности структур, обеспечивающих стабильность в данном отделе. Самой подвижной частью позвоночника является его шейный отдел. В шейном отделе одна половина всех движений осуществляется в атлантоаксиальном и атлантоокципитальном сочленениях, а другая половина – в нижнешейном отделе.

Стабильность позвоночника – это способность поддерживать такие соотношения между позвонками, которые предохраняют позвоночник от деформации и боли в условиях действия физиологической нагрузки. Основными стабилизирующими элементами позвоночника являются фиброзное кольцо и пульпозное ядро межпозвонкового диска, связки позвоночника и капсула межпозвонковых суставов. Стабильность всего позвоночника обеспечивается стабильностью отдельных его сегментов. Позвоночный сегмент представляет собой два смежных позвонка, соединенных межпозвонковым диском. В сегменте выделяют несколько опорных комплексов, которые выполняют стабилизационную функцию. По Холдсворту, в позвоночнике имеется два опорных комплекса (табл. 1).

По Дэнису, в позвоночнике выделяются три опорных комплекса. По сравнению с разделением по Ходсворту задний комплекс остается неизменным, а передний комплекс разделяется на передний и средний.

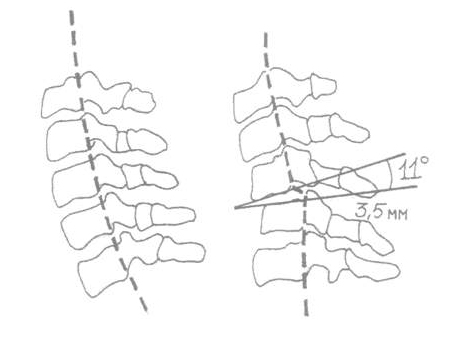

Нестабильность позвоночника

Нестабильность представляет собой патологическую подвижность в позвоночном сегменте. Это может быть либо увеличение амплитуды нормальных движений, либо возникновение нехарактерных для нормы новых степеней свободы движений. Показателем нестабильности позвоночника является смещение позвонков. Смещение позвонков является рентгенологической находкой, в то время как нестабильность позвоночника представляет собой клиническое понятие. Смещение позвонков может протекать без боли, а нестабильность характеризуется болью. У нестабильности имеются характерные признаки:

1. Нарушение несущей способности позвоночника происходит при воздействии внешних нагрузок, как физиологических, так и избыточных. Позвоночник теряет свою способность сохранять определенные соотношения между позвонками.

2. Нестабильность свидетельствует о несостоятельности опорных комплексов, которые предохраняют позвоночник от деформации, а спинной мозг и его структуры защищают от раздражения.

3. Нарушение проявляется в виде деформации, патологическим перемещением позвонков или разрушением элементов позвоночника. Нестабильность вызывает боль, неврологические расстройства, напряжение мышц и ограничение движений [3–5].

Существуют факторы, которые предрасполагают к избыточной подвижности позвоночных сегментов. В норме для шейного отдела позвоночника избыточная подвижность определяется действием двух факторов: возраста и локализации позвонка. Амплитуда подвижности позвоночника у детей превышает амплитуду подвижности у взрослых. Амплитуда смещения позвонков СI и СII при сгибании составляет 4 мм, а при разгибании – 2 мм [4]. Повышенная подвижность сегмента СII–СIII наблюдается до возраста 8 лет [1]. У детей избыточная подвижность наблюдается в верхнешейном отделе позвоночника в 65% случаев [6], что связано с отсутствием межпозвонкового диска на уровне СI–СII. У детей наиболее подвижным является сегмент СII–СIII. Нарушения на этом уровне диагностируются в 52% случаев нестабильности позвоночника [6].

Основным симптомом нестабильности является боль или дискомфорт в шее. В шейном отделе позвоночника у больных с нестабильностью в атлантоокципитальном сочленении ирритативная боль может носить периодический характер и усиливаться после физической нагрузки. Боль является причиной хронического рефлекторного напряжения шейных мышц. У детей нестабильность является причиной развития острой кривошеи. В начале заболевания имеется повышенный тонус паравертебральных мышц, который приводит к их переутомлению. В мышцах происходят нарушения микроциркуляции, развитие гипотрофии и снижение тонуса. Появляется чувство неуверенности при движениях в шее. Нарушается способность выдерживать обычную нагрузку. Возникает необходимость в средствах дополнительной иммобилизации шеи вплоть до поддержки головы руками. В клинике нестабильность шейного отдела позвоночника у взрослых измеряется с помощью балльной системы оценки клинических признаков (табл. 2) [2].

Рис. 1. Строение атлантоаксиальной области позвоночника.

1 – передняя дужка позвонка СI,

2 – передняя атлантоокципитальная мембрана,

3 – атлантоаксиальный сустав,

4 – связка верхушки зубовидного отростка,

5 – задняя продольная связка,

6 – покровная перепонка (membrana tectoria),

7 – крестообразная связка,

8 – передняя продольная связка.

Рис. 2. Атлантоаксиальное сочленение в горизонтальной плоскости.

1 – поперечная связка аталанта,

2 – задняя продольная связка,

3 – зубовидный отросток позвонка СII,

4 – передняя дужка позвонка СI,

5 – верхняя суставная фасетка позвонка СI,

6 – задний атлантоаксиальный промежуток.

Таблица 1. Опорные комплексы по Холдсворту

Передний

Передняя и задняя продольные связки

Передняя и задняя части фиброзного кольца

Передняя и задняя половины позвонка

Задний

Надостистая связка

Межостистая связка

Капсула межпозвонкового сустава

Желтая связка

Дужка позвонка

Таблица 2. Критерии нестабильности по Уайту*

МРТ при оссификации задней продольной связки

МРТ при оссификации задней продольной связки