что такое оперативная зона

Оперативная зона и оперативное время

Оперативная зона

При решении задачи надо определить, в каком месте и когда должно проявляться корректирующее действие. Чаще всего это зона конфликта, но бывает, что действие должно происходить в месте устранения причины конфликта. Место полезной системы, в котором мы будем выполнять преобразования согласно условию задачи, называется оперативной зоной.

В оперативной зоне присутствуют, как минимум, два компонента. Один из них выполняет действие, это инструмент. Второй — подвергается преобразованию, это обрабатываемый объект.

В разных задачах, сформулированных относительно одного и того же конфликта, оперативные зоны могут быть разными.

Пример. Три оперативные зоны в системе «автоматический карандаш»

Мы рассматриваем проблемную ситуацию с автоматическим карандашом. В ситуации присутствуют следующие компоненты: корпус карандаша, рука, механизм подачи и удержания грифеля, грифель, бумага.

Конфликт заключается в том, что грифель оставляет слишком слабый след на бумаге.

Причины этого могут быть следующие:

Устранение каждой причины — это отдельная задача.

Если задача заключается в улучшении сцепления грифеля с бумагой, то оперативная зона может включать кончик грифеля и поверхность бумаги. В этом случае место конфликта и оперативной зоны совпадают.

Если задача связана с удобством удержания карандаша в руке, то в оперативную зону включаются рука и корпус карандаша.

Если по условию задачи требуется улучшить фиксацию грифеля в корпусе карандаша, то в оперативную зону могут входить грифель и механизм его удержания.

Оперативное время

Конфликт, вредное взаимодействие, которое происходит в системе, развивается в пространстве и во времени. Точно также осуществляется и корректирующее действие, которое мы выполняем в оперативной зоне для устранения конфликта.

Следовательно, кроме оперативной зоны, т. е. места, где мы трансформируем систему для устранения конфликта, важно выделять и оперативное время, то есть время, когда нам нужно обеспечить корректирующее действие на компоненты системы в оперативной зоне.

Оперативное время характеризуется моментом начала действия и продолжительностью и может быть разделено на две части:

Выполнить корректирующее действие, т. е. исправить ситуацию в оперативной зоне можно до конфликтного взаимодействия, во время его проявления, а также после того, как конфликт уже произошёл. Исправляющее действие может быть постоянным, а может проявляться только на короткий момент, с длительностью, достаточной для улучшения ситуации в оперативной зоне.

Пример: Оперативное время использования пленки для экрана смартфона

Решая задачу защиты экрана смартфона от повреждения, можно прийти к идее покрыть экран защитной пластиковой пленкой. В этом случае оперативное время начинается задолго до конфликта (удара по экрану), защитное действие длится постоянно, обеспечивает защиту на весь срок службы пленки. А корректирующее действие (предохранение экрана от разрушения) проявляется непосредственно в момент удара.

Пример: Оперативное время использования реактивного тормоза парашюта

Парашют для десантирования тяжёлых грузов имеет чрезмерную скорость контакта с землёй. Чтобы груз приземлялся плавно, на парашют ставят реактивный тормозной двигатель, который на короткое время срабатывает перед касанием земли, и существенно замедляет скорость снижения. Здесь корректирующее действие проявляется перед временем конфликта.

О работе с ТРИЗ тренером

На входе этого шага мы не имеем ясного понимания того, где мы будем прикладывать свои усилия в соответствие с моделью задачи. На выходе мы должны уяснить, где мы будем менять систему, чтобы получить требуемый результат.

Сквозной пример. Коробка для пиццы

Оперативная зона: Здесь оперативная зона совпадает с зоной конфликта, а именно, это место, где пицца соприкасается с дном коробки.

220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Урожайная, д.9, офис 6

1.2. Оперативная зона и оперативное время

Техническое противоречие всегда проявляется в определенное время и в определенном месте. Например, при выполнении рентгенографии мы понимаем, что рентгеновские лучи крайне вредны для здоровья. Но при проведении неразрушающего контроля (рентгена) их использование происходит только в ограниченное время, и в защищенной камере, где людей нет. Таким образом, разрешается противоречие – нужны вредные лучи для проведения анализа, и эти лучи должны быть безвредными для персонала.

Для того чтобы научиться разрешать противоречия попробуем разобраться, где и когда техническое противоречие возникает. Для этого введем понятия оперативной зоны (ОЗ) и оперативного времени (ОВ).

Пространство в системе, в котором возникают противоречивые требования, и граничная зона около него, называется оперативной зоной.

Часто современная техника излучает радиоволны высокой частоты, которые вредны для здоровья, но сами приборы нужны для использования. Почему же мы все-таки пользуемся ими? Да потому, что вредное излучение возникает только в ограниченной зоне в приборе, а пространство вокруг него будет вполне безопасным. Именно эта зона (зона действия лучей!) и будет в данном случае оперативной зоной.

Если мы говорим, что утюг плохо гладит, из-за того, что плохо нагревается, то при этом понимается, что плохо нагревается нижняя (рабочая) поверхность утюга. Она и является оперативной зоной. Все остальные части утюга (например, ручка) нас не волнуют.

Промежутки времени, во время которых к системе предъявляются требования, выполнение которых вызывает конфликтную ситуацию (то есть необходимость выполнения противоречивый требований) и называются оперативным временем.

Например, основные требования к толщине брони танка возникают во время боя, и совершенно никого не волнуют в то время, когда танк стоит на базе или находится на марше. Следовательно, оперативное время для танка – время боевых действий, атаки.

А теперь рассмотрим два примера по решению задач с использованием понятий «оперативная зона» и «оперативное время».

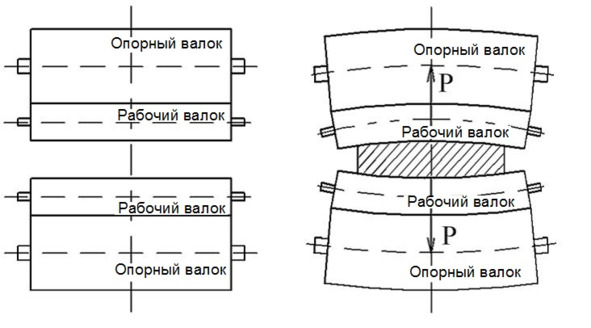

В 1980 году на Нижнетагильском металлургическом комбинате мы столкнулись с крайне сложной задачей. Необходимо было повысить качество проката для морских судов, снизить поперечную разнотолщинность листов (это было обязательным условием регистра Ллойда). На стане, построенном еще в 30-е годы, это сделать весьма сложно. Проблема состояла вот в чем. Лист прокатывают просто: слиток пропускают между двумя рабочими валками приблизительно так, как хозяйки отжимают мокрое белье, на старых стиральных машинах. Только валки не из резины, а из стали. Чтобы рабочие валки не сильно прогибались, устанавливают опорные валки. Это рабочая схема стана «кварто». Постепенно зазор между ними уменьшают, и, в конце концов, получается готовый лист, заданной толщины.

При такой технологии прокатчикам приходится решать две задачи:

во-первых, деформировать металл так, чтобы он получался с одинаковой толщиной в центре и на краях, то есть без поперечной разнотолщинности,

во-вторых, удерживать раскатываемый лист в валках строго по центру.

Вам может показаться, что это разные задачи. Но это не так. Дело в том, что усилия деформации настолько велики, что никакие посторонние дополнительные механизмы не способны удержать раскатываемый лист в валках, если из-за неравномерной деформации по ширине его начнет уводить в сторону. В результате произойдет авария.

Прокатчики нашли выход. Они сделали валки так, чтобы при нагрузке образовывался вогнутый профиль, и теперь раскатываемый лист сам центрует себя. Если он сдвинулся в какую-нибудь сторону, то горизонтальная составляющая усилия деформации загоняет его назад. И чем больше вогнутость, тем значительнее эффект самоцентрирования.

Вот тут и противоречие: чем больше вогнутость валков, тем больше поперечная разнотолщинность, то есть тем хуже качество проката, но зато более надежна устойчивость процесса. К тому времени, когда мы начинали работать, разнотолщинность между центром и краями достигала 1—1,2 мм при допуске всего 0,8 мм. Итак, налицо противоречие. Как быть?

Рис. 7. Стан «кварто». При нагрузке образуется поперечный профиль листа в виде «чечевицы».

В хирургии полостных органов – кровеносных сосудов, кишечника, пищевода, трахеи – часто применяется замена отдельных их участков трубчатыми протезами из синтетических полимеров, которые должны обеспечить изоляцию субстрата, находящегося внутри полости (пищи, воздуха, крови), от окружающих частей организма. Как и всякое инородное тело, трубчатые протезы постепенно снаружи и изнутри покрываются капсулой из соединительной ткани. При значительной длине протеза внутренняя часть этой капсулы недостаточно хорошо снабжается кровью, что вызывает ее дистрофию и медленное отмирание. Для того чтобы обеспечить связь между внутренней и наружной частями капсулы, лучше всего было бы применить пористые протезы, но в таком случае, прежде чем капсула будет образована, нарушится герметичность сосуда. Как быть?

Чтобы разрешить противоречие, необходимо провести анализ технической системы и противоречий, связанных с ней. Начнем с уточнения условий, в которых возникают и действуют противоречивые требования, то есть оперативного времени и оперативной зоны. При рассмотрении работы любой системы, нетрудно видеть, что она далеко не всегда работает в одинаковых условиях, и с одинаковыми параметрами. Поэтому, например, условно все время работы технической системы можно разделить на такие промежутки Т1, Т2 и т.д., в течение каждого из которых все характеристики системы одинаковы или однородны. Так же надо поступить и с пространством, разделив его на зоны S1, S2, и т. д. где требования одинаковы.

Начнем с задачи 2. Противоречие состоит в том, что сосуд должен быть пористым, чтобы кровь быстро поступала в соединительную ткань, образующуюся внутри протеза (то есть через некоторое время), и не пористым, чтобы кровь не вытекала из сосуда прямо сейчас.

Химики и врачи нашли остроумный способ устранить противоречие между необходимостью протеза быть пористым и не пористым. Трубчатый протез изготавливается из двух компонентов. Один составляет пористый каркас, а другой – медленно рассасывающийся в организме полимер, заполняющий многочисленные поры каркаса. По мере того как полимер рассасывается, соединительная ткань постепенно заполняет освободившееся пространство. В конце концов, соединительная ткань соединяет внутреннюю и наружную поверхности капсулы.

Итак, поскольку противоречивые требования предъявляются в разное время, то и противоречие было разрешено во времени.

Пример-шутка (разделение противоречия во времени)

Мужик хвастается другу:

Представляешь, я вчера зашел в кабинет шефа и стукнул кулаком по столу!

– Главное – сделал это вовремя – завтра шеф возвращается из командировки.

Пример-шутка (разделение противоречия во времени)

– Доктор куда мы едем?

– Так мы еще и не приехали.

Пример-шутка (разделение противоречия в пространстве)

В детском саду дети сидят в песочнице с сотовыми телефонами, а воспитательница спит.

– Как вы можете спать!? Дети разбегутся!

– Никуда не денутся. Вай-фай только в песочнице!

Рис. 9. Никуда не денутся. Вай-фай только в песочнице!

Воспитательница великолепно разрешила противоречие в пространстве – граница должны быть и ее не должно быть. Дети должны убегать, потому, что они дети и хотят играть, и дети не должны разбегаться, чтобы быть под контролем. Значит, они должны играть в ограниченном пространстве. А сделать это может с помощью Интернета, ограничив радиус действия сети. То есть появилась «невидимая, но очень эффективная граница».

Аналогично, если в системы противоречивые требования, сформулированные для всей системы, реально проявляются в той или иной ее части. Тогда противоречие может быть разрешено в пространстве.

Вернемся к задаче 1.

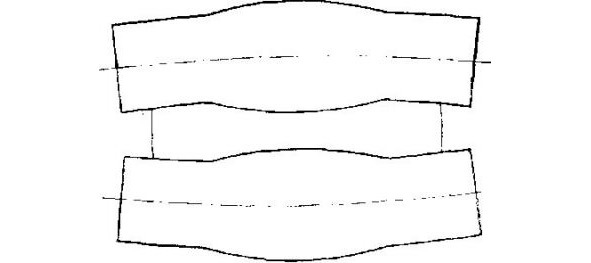

Какие зоны валка удерживают металл, создают осевые усилия, центрирующие раскат?

Ну, разумеется, те, где наклон образующей валка больше, то есть краевые зоны.

Какие зоны по ширине валка создают особенно большую разницу по толщине в сравнении с краями?

Разумеется, центр валка. Парадоксальная ситуация, но теперь вполне очевидно, что противоречия, как такового, нет. Профиль валка в центральной части, создающий все проблемы разнотолщинности, практически не влияет на центровку раската, в то время как краевые зоны, обеспечивающие устойчивость раската, не вызывают большой разнотолщинности.

Мы разработали и внедрили выпукло-вогнутую профилировку валков, при которой в центре делается утолщение на фоне общей вогнутости. Благодаря этому разнотолщинность снизилась до 0,8 мм, не снижая при этом устойчивости процесса прокатки.

Как и каждое сильное решение, такая профилировка позволила получить «дополнительные пирожки»: так шутливо называют тризовцы сверхэффект – неожиданное положительное свойство системы, которое появляется при решении задачи. Кроме повышения качества проката удалось повысить на 10% производительность стана. Уменьшился и расход металла (поскольку лист стал в центре тоньше).

Рис. 10. Выпукло-вогнутая профилировка валка для прокатки листов на стане 3500 НТМК.

Итак, при решении практических задач, работа начинается с определения противоречия, которое мешает удовлетворить работать, а также оперативной зоны и оперативного времени, в которых это противоречие возникает. И часто бывает, что как только вы определите это, задача становится простой и понятной настолько, что ее можно решить на уровне здравого смысла.

А теперь попробуем описать формальную процедуру выявления оперативной зоны и оперативного времени:

Шаг 1. Постарайтесь сформулировать противоречивые требования, которые возникают в системе и мешают решить проблему.

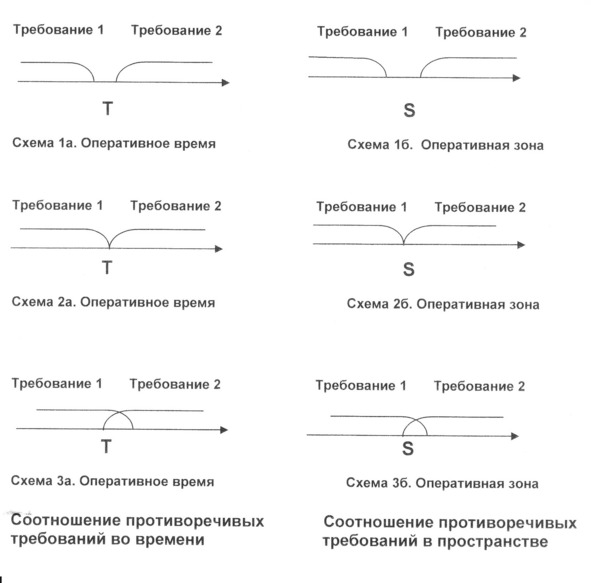

Шаг 2. Постройте графики действия конфликтующих требований во времени и пространстве, указав действие каждого из требований соответственно на осях. При этом возможны три типовые схемы действия этих требований как для времени, так и для пространства:

– зоны действия противоречивых требований не пересекаются

– противоречивые требования касаются в одной точке

– зоны действия противоречивых требований пересекаются

Шаг 3. Проведите анализ возможности разрешения противоречия стандартными для данной области техники средствами.

Уже на этом этапе иногда удается получить решение, разделив противоречивые требования во времени или в пространстве. Если же здравый смысл и общие технические знания не помогает, необходимо начинать использовать инструментарий ТРИЗ. И в первую очередь могут помочь приемы устранения технических противоречий.

Но все это мы разберем позднее.

Рис. 11. Виды противоречий

Примером ситуации, когда противоречивые требования по времени касаются в точке (а точнее пересекаются на небольшом участке) является решение о пористом протезе аорты, с временным заполнение пор растворяемым материалом (схемы 2а, 3б).

Выводы

Технические системы развиваются по объективным законам. Их можно найти и использовать для осознанного развития техники.

В основе любой технической проблемы лежит техническое противоречие, то есть наличие противоречивых требований в оперативное время в оперативной зоне. По мере развития системы противоречие развивается и обостряется. Решение технической проблемы – это всегда разрешение технического противоречия.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

ТРИЗ для «чайников». Приемы устранения технических противоречий

Книга посвящена одному из самых простых и доступных инструментов ТРИЗ – приемам устранения технических противоречий. Для упрощения освоения материала он оснащен большим количеством примеров и изложен в виде подприемов с рекомендациями для использования. Это помогает увидеть аналогии между ними и реальными задачами читателя.Книга адресована широкому кругу читателей – инженеров, студентов и даже школьников. Она может стать настольным справочником для инженеров и менеджеров в их работе.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ТРИЗ для «чайников». Приемы устранения технических противоречий предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

1.2. Оперативная зона и оперативное время

Техническое противоречие всегда проявляется в определенное время и в определенном месте. Например, при выполнении рентгенографии мы понимаем, что рентгеновские лучи крайне вредны для здоровья. Но при проведении неразрушающего контроля (рентгена) их использование происходит только в ограниченное время, и в защищенной камере, где людей нет. Таким образом, разрешается противоречие — нужны вредные лучи для проведения анализа, и эти лучи должны быть безвредными для персонала.

Для того чтобы научиться разрешать противоречия попробуем разобраться, где и когда техническое противоречие возникает. Для этого введем понятия оперативной зоны (ОЗ) и оперативного времени (ОВ).

Пространство в системе, в котором возникают противоречивые требования, и граничная зона около него, называется оперативной зоной.

Часто современная техника излучает радиоволны высокой частоты, которые вредны для здоровья, но сами приборы нужны для использования. Почему же мы все-таки пользуемся ими? Да потому, что вредное излучение возникает только в ограниченной зоне в приборе, а пространство вокруг него будет вполне безопасным. Именно эта зона (зона действия лучей!) и будет в данном случае оперативной зоной.

Если мы говорим, что утюг плохо гладит, из-за того, что плохо нагревается, то при этом понимается, что плохо нагревается нижняя (рабочая) поверхность утюга. Она и является оперативной зоной. Все остальные части утюга (например, ручка) нас не волнуют.

Промежутки времени, во время которых к системе предъявляются требования, выполнение которых вызывает конфликтную ситуацию (то есть необходимость выполнения противоречивый требований) и называются оперативным временем.

Например, основные требования к толщине брони танка возникают во время боя, и совершенно никого не волнуют в то время, когда танк стоит на базе или находится на марше. Следовательно, оперативное время для танка — время боевых действий, атаки.

А теперь рассмотрим два примера по решению задач с использованием понятий «оперативная зона» и «оперативное время».

В 1980 году на Нижнетагильском металлургическом комбинате мы столкнулись с крайне сложной задачей. Необходимо было повысить качество проката для морских судов, снизить поперечную разнотолщинность листов (это было обязательным условием регистра Ллойда). На стане, построенном еще в 30-е годы, это сделать весьма сложно. Проблема состояла вот в чем. Лист прокатывают просто: слиток пропускают между двумя рабочими валками приблизительно так, как хозяйки отжимают мокрое белье, на старых стиральных машинах. Только валки не из резины, а из стали. Чтобы рабочие валки не сильно прогибались, устанавливают опорные валки. Это рабочая схема стана «кварто». Постепенно зазор между ними уменьшают, и, в конце концов, получается готовый лист, заданной толщины.

При такой технологии прокатчикам приходится решать две задачи:

во-первых, деформировать металл так, чтобы он получался с одинаковой толщиной в центре и на краях, то есть без поперечной разнотолщинности,

во-вторых, удерживать раскатываемый лист в валках строго по центру.

Вам может показаться, что это разные задачи. Но это не так. Дело в том, что усилия деформации настолько велики, что никакие посторонние дополнительные механизмы не способны удержать раскатываемый лист в валках, если из-за неравномерной деформации по ширине его начнет уводить в сторону. В результате произойдет авария.

Прокатчики нашли выход. Они сделали валки так, чтобы при нагрузке образовывался вогнутый профиль, и теперь раскатываемый лист сам центрует себя. Если он сдвинулся в какую-нибудь сторону, то горизонтальная составляющая усилия деформации загоняет его назад. И чем больше вогнутость, тем значительнее эффект самоцентрирования.

Вот тут и противоречие: чем больше вогнутость валков, тем больше поперечная разнотолщинность, то есть тем хуже качество проката, но зато более надежна устойчивость процесса. К тому времени, когда мы начинали работать, разнотолщинность между центром и краями достигала 1—1,2 мм при допуске всего 0,8 мм. Итак, налицо противоречие. Как быть?

Рис. 7. Стан «кварто». При нагрузке образуется поперечный профиль листа в виде «чечевицы».

В хирургии полостных органов — кровеносных сосудов, кишечника, пищевода, трахеи — часто применяется замена отдельных их участков трубчатыми протезами из синтетических полимеров, которые должны обеспечить изоляцию субстрата, находящегося внутри полости (пищи, воздуха, крови), от окружающих частей организма. Как и всякое инородное тело, трубчатые протезы постепенно снаружи и изнутри покрываются капсулой из соединительной ткани. При значительной длине протеза внутренняя часть этой капсулы недостаточно хорошо снабжается кровью, что вызывает ее дистрофию и медленное отмирание. Для того чтобы обеспечить связь между внутренней и наружной частями капсулы, лучше всего было бы применить пористые протезы, но в таком случае, прежде чем капсула будет образована, нарушится герметичность сосуда. Как быть?

Чтобы разрешить противоречие, необходимо провести анализ технической системы и противоречий, связанных с ней. Начнем с уточнения условий, в которых возникают и действуют противоречивые требования, то есть оперативного времени и оперативной зоны. При рассмотрении работы любой системы, нетрудно видеть, что она далеко не всегда работает в одинаковых условиях, и с одинаковыми параметрами. Поэтому, например, условно все время работы технической системы можно разделить на такие промежутки Т1, Т2 и т.д., в течение каждого из которых все характеристики системы одинаковы или однородны. Так же надо поступить и с пространством, разделив его на зоны S1, S2, и т. д. где требования одинаковы.

Начнем с задачи 2. Противоречие состоит в том, что сосуд должен быть пористым, чтобы кровь быстро поступала в соединительную ткань, образующуюся внутри протеза (то есть через некоторое время), и не пористым, чтобы кровь не вытекала из сосуда прямо сейчас.

ТРИЗ для «чайников». Приемы устранения технических противоречий

Книга посвящена одному из самых простых и доступных инструментов ТРИЗ – приемам устранения технических противоречий. Для упрощения освоения материала он оснащен большим количеством примеров и изложен в виде подприемов с рекомендациями для использования. Это помогает увидеть аналогии между ними и реальными задачами читателя.Книга адресована широкому кругу читателей – инженеров, студентов и даже школьников. Она может стать настольным справочником для инженеров и менеджеров в их работе.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ТРИЗ для «чайников». Приемы устранения технических противоречий предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Глава 1. БАЗОВЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Собственно говоря, комплекс инструментов ТРИЗ основывается на двух базовых философских сентенциях:

1. Весь материальный мир развивается по объективным законам диалектики, и техника, как часть материального мира подчиняется этим законам.

2. Законы развития техники объективны — их можно познать и осознанно использовать для развития техники.

К одесситу подходит приезжий

— Скажите, если я пойду по этой улице там, в конце будет вокзал?

— Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете.

Рис. 1. Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете

Из этих двух положений вытекают очень важные следствия:

— если есть общие закономерности развития техники, значит, есть и общие подходы к решению изобретательских задач в различных областях науки и техники; значит эти закономерности можно выявить и использовать;

— на основании общих философских подходов можно разработать конкретные закономерности, позволяющие прогнозировать развитие техники в разных областях.

Важный вопрос: что такое правильно поставить задачу?

Развитие техники идет через появление, обострение и разрешение противоречий. Поэтому при решении задач полезно выявлять противоречие, препятствующее развитию технической системы или решению изобретательской задачи.

Говорят, что правильно поставить задачу — наполовину решить ее. В технике правильно поставить задачу значит вычленить из общей изобретательской ситуации ключевое техническое противоречие, которое препятствует развитию системы или решению задачи.

Дело в том, что задачи, которые ставятся перед изобретателями, не являются, строго говоря, техническими задачами. Как правило, мы имеем дело с изобретательской ситуацией.

Изобретательская ситуация — это то, как мы видим проблему внешне. И хотя часто, кажется, что проблема поставлена точно и определенно, но реально это не так. В изобретательской ситуации часто бывает смешано несколько задач, а иногда вообще ставится не та задача, которую надо решать!

Почти всегда в описании проблемной ситуации присутствует избыточная информация (зачастую просто неверная или субъективная информация!), которая не имеет отношение к проблеме, но сильно затрудняет понимание ее сути и решение. Иногда же наоборот, границы задачи неоправданно заужены, что мешает найти решение. И часто правильно понять проблему — почти эквивалентно решению задачи. Именно поэтому крайне важно бывает понять, что мешает нам решить ту или иную задачу, то есть выявить техническое противоречие.

Пример из практики автора

На Норильском горно-металлургическом комбинате концентрат обрабатывали в специальных реакторах. Это цистерны длиной в 12 метров и диаметром около 4 метров. Процесс идет при давлении 12 атмосфер и температуре 130—150 С, продувкой воздухом обогащенным кислородом. По технологии, пульпа концентрата занимает около ¾ объема реактора и активно перемешивается четырьмя винтовыми шнеками диаметром 300 мм расположенными вертикально. Остальная часть реактора заполнена парогазовой фазой.

В процессе обработки осуществляется контроль уровня пульпы в реакторе. Для этого, в цистерну, сверху вварена U-образная трубка, нижний конец которой доходит до середины цистерны. Через трубку с постоянной скоростью пропускается вода. Чем выше пульпа, тем больший зона контакт ее с водой, а значит тем больший нагрев. По степени нагрева воды судят об уровне пульпы.

Заказчик поставил задачу: повысить точность измерения уровня пульпы? Измерять ее снаружи невозможно — стенка цистерны — 12 мм стали, 10 мм свинца и еще 80 мм огнеупорного кирпича. Значит контроль возможен только по нагреву воды. Но температура нагрева воды в трубке зависит не только от длины контакта, но и от температуры внутри реактора и многих других причин. Да и измерение температуры тяжело оценивать с высокой точностью. Как быть?

Рис.2. Реактор для обработки пульпы

При решении задачи в группе обучения присутствовали механик цеха и технолог, то есть оба главных лица, ответственных за технологический процесс и работоспособность оборудования.

С самого начала был задан вопрос — «А для чего нужно знать уровень пульпы в реакторе?». Быстро выяснилось, что нет необходимости измерять уровень пульпы в реакторе с большой точностью. Технолога интересовало только ограничение минимального уровня, чтобы процесс не пошел в разнос, а механика — максимальный уровень пульпы, чтобы в механизмы вращения мешалки не попадала абразивная пульпа. Все остальное их не интересовало.

После правильной постановки задачи выяснилось, что реальная задача не на измерение температуры (высоты пульпы в реакторе), а на определении двух критических недопустимых значений (верхнего и нижнего).

Установить два датчика было совсем просто, а главное — существенно повысилась точность роботы системы и ее надежность. Достаточно было в уже существующую трубу на нужном уровне установить тепловые датчики, если происходит замена пульпы на парогазовую смесь в районе датчика, то резко меняется режим нагрева трубки в этом месте, и это сразу улавливается датчиком. То есть задача оказалась отличной от той, которую первоначально ставили Заказчики, и реальная задача была намного проще.

Блондинка врывается в кабинет травматолога

— Доктор, у меня беда! Так хромаю, что боюсь, что сломала ногу! Боюсь, гипс придется накладывать!

— Спокойствие, девушка, только спокойствие. Сейчас я со второй туфли каблук отломаю, и можно будет обойтись без гипса.

А теперь в качестве технического примера рассмотрим следующую задачу:

Мясные туши необходимо маркировать, чтобы гарантировать прохождение ветеринарного контроля. И никакие бирки тут недопустимы, так как они могут потеряться при транспортировке. А вот чернильное клеймо — гарантия, что маркировка будет сохранена. Но тут и возникает проблема. После продажи, при приготовлении пищи, это клеймо приходится срезать и выбрасывать (ведь чернила-то не очень полезны для здоровья). Это значительные потери, приходится срезать печать вместе с куском мяса. Необходимо предложить иной способ маркировки мяса!

Рис.3. Туши с клеймом

Казалось бы, проблема очевидна. Нужны какие-то приборы или новые бирки, которые не будут теряться. Но начнем решать эту задачу.

Сформулируем противоречие: клеймо должно быть, чтобы маркировать тушу, но клейма быть не должно, чтобы не портить мясо. А теперь попробуем вникнуть в сущность задачи. В определенной зоне туши (как говорят в ТРИЗ, в оперативной зоне) в определенное время (в ТРИЗ говорят, в оперативное время) должны быть инородные частицы, чтобы маркировать тушу, и этих частиц не должно быть, чтобы не портить, не отравлять мясо.

При такой формулировке сразу становится ясно, что, в сущности, нет противоречия между наличием инородных частиц и съедобностью, если использовать пищевые красители, например на основе свеклы. Еще лучше использовать невредные пищевые красители, разрушающиеся при термообработке (мясо-то вряд ли кто сырое есть будет!). То есть, как только мы правильно сформулировали противоречие, ответ стал очевиден.