что такое ностратический язык

Ностратические языки

| Ностратическая | |

|---|---|

| Таксон: | макросемья |

| Статус: | гипотеза |

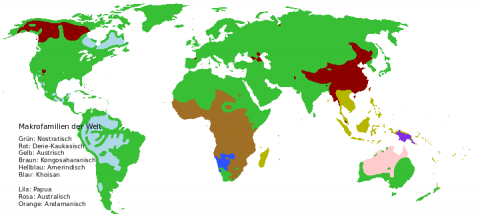

| Ареал: | Евразия, Северная Америка и весь мир |

| Классификация | |

| Категория: | Языки Евразии |

| Состав | |

| алтайские, дравидийские, индоевропейские, картвельские, уральско-юкагирские, эскимосско-алеутские, афразийские | |

| См. также: Проект:Лингвистика | |

Согласно другой, слабее обоснованной гипотезе, выдвигаемой в последнее время рядом исследователей, все ностратические языки относятся к надсемье более высокого уровня (так называемым борейским языкам).

Содержание

Хронология разделения и прародина

Состав макросемьи

Внутренняя классификация

Западно-ностратические языки

Индоевропейские языки

Некоторыми считаются наиболее близкими к картвельской семье. Другие считают праиндоевропейский смешанным языком, на который оказал сильное влияние какой-то агглютинативный язык типа уральского. Есть мнение и о его первоначальном изолирующем тоновом состоянии. Об этом говорят и строгие правила формирования индоевропейского корня.

Время распада — V—IV тысячелетия до н. э. (Приводят и намного более раннюю дату — VIII—VI тысячелетия до н. э.)

Афразийские языки

Считаются в наиболее близком родстве с ностратической макросемьей. Раньше относили к западной ветви ностратических (наряду с индоевропейской и картвельской прасемьями).

Общего предка афразийских и ностратических условно назовем «пара-ностратическим» (видимо, его и реконструировал Иллич-Свитыч, называя «ностратическим»).

Время распада — XII—X тысячелетия до н. э. (Раньше приводили гораздо более позднюю дату — IX—VIII тысячелетия до н. э.)

Картвельские языки

Восточно-ностратические языки

Алтайские языки

Алтайские языки делятся на тюркскую, тунгусо-манчжурскую, монгольскую (западноалтайские), корейскую и японскую группы (восточноалтайские). Существование этой семьи как генетического единства подвергается сомнению одними учеными (предпочитающими говорить о языковом союзе) и активно поддерживается другими. Некоторые ученые полагают, что в ностратическую семью входят отдельно тюркский, монгольский и т. п. праязыки, не образующие отдельной алтайской подсемьи.

Время распада — VI тысячелетие до н. э.

Дравидийские языки

Сходство с урало-алтайскими — агглютинация. Особое сходство с уральским — фонетическое (отсутствуют или вариативные звонкие и имеются глухие геминаты — так же, как и в этрусском и хаттском, кстати, видимо, от этрусского геминаты и перешли в итальянский). Большинство считает эламский родственным дравидскому (показатели склонений похожие), а Старостин сделал вывод о промежуточном положении эламского — между афразийским и другими ностратическими.

Уральские языки

Промежуточное положение между алтайскими и уральскими занимают юкагиро-чуванские языки, в связи с чем они объединяются в уральско-юкагирскую прасемью. Вероятно, поднялись из Южной Туркмении по восточно-каспийскому побережью до реки Урал и далее разделились на восточно-уральскую и западно-уральскую ветви, осваивая территории по обеим сторонам от Уральских гор. Причем финно-угорский саамский (лопари) получил значительное влияние от самодийских.

Время распада — V—III тысячелетия до н. э.

Эскимосско-алеутские языки

Морфологически и фонетически весьма похожи на урало-алтайские языки, прежде всего на финно-угорские (такого мнения придерживались К. Уленбек, О. Соважо, Т. Ульвинг, К. Бергсланд). Тем не менее, такое сходство могло быть приобретённым в результате совместного проживания в дописьменный период. В то же время, характерной чертой эскимосско-алеутских языков является инкорпорирующий (полисинтетический) строй, не свойственный более никаким ностратическим языкам, и в то же время свойственный также чукотско-камчатским языкам.

Внешнее родство

Критика

Среди западных лингвистов теория ностратических языков нередко критически [уточнить] отвергается. Основным аргументом является, что на столь большой временной глубине методы сравнительно-исторического языкознания (исходящие к тому же из представлений о дивергенции языков в рамках во многом упрощённой модели «родословного древа») неприменимы. Вместе с тем в общетеоретических подходах мировое языкознание не отрицает развития устных (звуковых с поддержанием жестами и мимикой) коммуникаций в человеческих общностях со времён появления на планете первых людей, орудий труда и элементов разделения труда.

Резко отрицательно к ностратике относится известный типолог и специалист по австралийским языкам Р. Диксон (R.M.W. Dixon) в своей книге «The rise and fall of languages, 1997». Критические замечания как по методике в целом, так и по частным реконструкциям высказывали также известные специалисты Л. Кэмпбелл, Дж. Мэтисофф и др.

История изучения

В начале 1960-х ностратическую теорию существенно развил московский славист В. М. Иллич-Свитыч, в дальнейшем ею активно занимались израильский учёный А. Б. Долгопольский и российские ученые В. А. Дыбо и С. А. Старостин. В. М. Иллич-Свитыч и А. Б. Долгопольский относили к ностратическим также афразийскую макросемью, однако, как показали работы С. А. Старостина и А. Ю. Милитарёва, афразийские языки представляют собой отдельную семью, того же возраста, что и ностратическая.

Словарь реконструированных лексем ностратического языка в 1994 г. опубликовал американский учёный А.Бомхард (см. Ностратический словарь (Бомхард)).

Из истории (сумасшедших) идей. Ностратическая теория

через реку времени,

он ведёт нас к жилищу умерших;

но туда не сможет дойти тот,

кто боится глубокой воды.

Ностратические языки (от лат. nostrās, род. п. nostrātis «наш», «нашего круга»,

«здешний») — гипотетическая макросемья языков, объединяющая несколько языковых семей и отдельных языков Европы, Азии и Африки, в том числе: алтайские, картвельские, дравидийские, индоевропейские, уральские, иногда также афразийские и эскимосско-алеутские языки. Все ностратические языки, по мысли создателей этой теории, восходят к единому ностратическому праязыку. Согласно другой, слабее обоснованной гипотезе, все ностратические языки относятся к надсемье более высокого уровня (так называемым борейским языкам).

Язык – это брод через реку времени,

он ведёт нас к жилищу умерших;

но туда не сможет дойти тот,

кто боится глубокой воды.

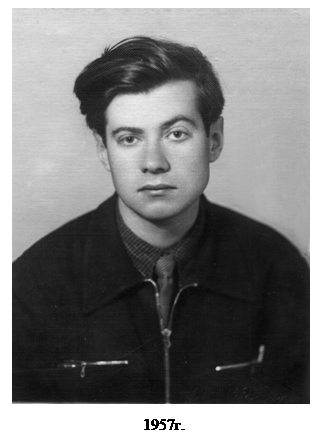

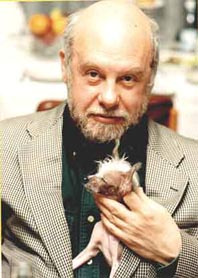

В.М. Иллич-Свитыч.

Согласно другой, слабее обоснованной гипотезе, все ностратические языки относятся к надсемье более высокого уровня (так называемым борейским языкам).

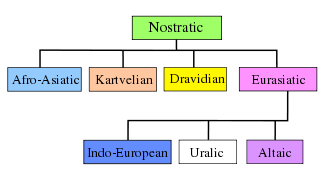

Общая схема ностратической семьи языков.

История изучения:

В начале 1960-х ностратическую теорию существенно развил московский славист В. М. Иллич-Свитыч, в дальнейшем ею активно занимались израильский учёный А. Б. Долгопольский и российские ученые В. А. Дыбо и С. А. Старостин. При этом В. М. Иллич-Свитыч и А. Б. Долгопольский относили к ностратическим также афразийскую макросемью, хотя, по мнению излагаемых в работах С. А. Старостина и А. Ю. Милитарёва, афразийские языки представляют собой отдельную семью, из-за вычисленного глоттохронологическим методом того же возраста, что и ностратическая.

Труды в области этимологии, сравнительной акцентологии и фонетики славянских, балтийских и других языков.

Иллич-Свитыч обосновал ностратическую теорию родства индоевропейских, картвельских, семито-хамитских (афразийских), дравидийских, уральских и алтайских языков, создав сравнительную фонетику и сравнительный словарь общих корней. Автор ряда фундаментальных этимологических и сравнительно-фонетических исследований по славянским, балтийским языкам, по индоевропеистике, по уральским, алтайским, картвельским, чадским языкам. Составил первый македонско-русский словарь совместно с Д. Топовским.

Гениальный ученый погиб в автомобильной катастрофе, не дожив до 32 лет и не завершив главный труд своей жизни — «Опыт сравнения ностратических языков».

Некоторые его труды:

Хронология разделения, прародина и состав:

Ностратическая макросемья языков.

Внутренняя классификация :

Существуют и другие классификации и теории.

Время распада индо-европейской семьи языков — V—IV тысячелетия до н. э. (Приводят и намного более раннюю дату — VIII—VI тысячелетия до н. э.).

Время распада афразийской (семито-хамитской) семьи языков (по Старостину) — XII—X тысячелетия до н. э. Раньше приводили более позднюю дату — IX—VIII тысячелетия до н. э. Однако, в настоящее время нет надёжных механизмов вычисления и проверки таких древних дат.

Время распада картвельской семьи — III тысячелетие до н. э.

Восточно-ностратические языки [5] :

Алтайские языки делятся на тюркскую, тунгусо-манчжурскую, монгольскую (западноалтайские), корейскую и японскую группы (восточноалтайские). Существование этой семьи как генетического единства подвергается сомнению одними учеными (предпочитающими говорить о языковом союзе) и активно поддерживается другими. Некоторые ученые полагают, что в ностратическую семью входят отдельно тюркский, монгольский и т. п. праязыки, не образующие отдельной алтайской подсемьи.

Время распада — VI тысячелетие до н. э.

Дравидийские языки обнаруживают особое сходство с уральскими, а также особенности. Обнаруженные в этрусском и хаттском. Большинство считает эламский родственным дравидскому (показатели склонений похожие), а Старостин сделал вывод о промежуточном положении эламского — между афразийским и другими ностратическими.

Промежуточное положение между алтайскими и уральскими занимают юкагиро-чуванские языки, в связи с чем они объединяются в уральско-юкагирскую прасемью. Вероятно, их носители поднялись из Южной Туркмении по восточно-каспийскому побережью до реки Урал и далее разделились на восточно-уральскую и западно-уральскую ветви, осваивая территории по обеим сторонам от Уральских гор. Причем финно-угорский саамский (лопари) получил значительное влияние от самодийских.

Время распада — V—III тысячелетия до н. э.

Эскимосско-алеутские языки морфологически и фонетически весьма похожи на урало-алтайские языки и прежде всего, на финно-угорские. Некоторые исследователи считают такое сходство приобретенным в результате длительного совместного проживания в дописьменный период.

Внешнее родство:

Ностратическая теория неоднократно подвергалась критике. Среди западных лингвистов теория ностратических языков нередко критически отвергается. Главный аргумент ее противников: на столь большой временной глубине методы сравнительно-исторического языкознания (исходящие к тому же из представлений о дивергенции языков в рамках во многом упрощённой модели «родословного древа») неприменимы. Вместе с тем в общетеоретических подходах мировое языкознание не отрицает развития устных (звуковых с поддержанием жестами и мимикой) коммуникаций в человеческих общностях со времён появления на планете первых людей, орудий труда и элементов разделения труда.

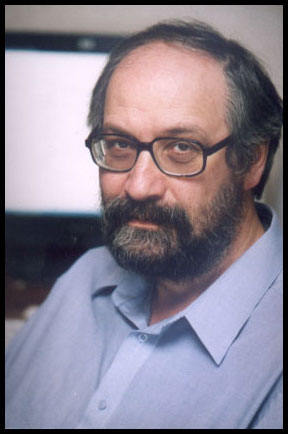

Интервью со Старостиным см. здесь: http://www.philology.ru/linguistics1/starostin-03a.htm

А.В.Маловичко, Ю.Д.Арепьев

Languages, like genes, provide vital clues about human history.

(Языки, подобно генам, обеспечивают жизненные

ключи к человеческой истории).

Несмотря на достижения в разных областях исторической науки, все же, в настоящее время, период истории между мезолитом и энеолитом остается мало изученным. Что делал в этот период человек на Евроазийском континенте, как он добывал пищу и как выживал? Охотился ли на одном месте, или бродил со своей семьей по лесам и степям? Такие бесчисленные вопросы остаются пока что без ответа. Эти проблемы, возможно, не особенно интересуют археологов, потому, что они для них недосягаемы ( В силу кочевого образа жизни человека-охотника, археологического материала на его стоянках остается очень мало. Ясно, что полноценный археологический материал появляется уже тогда, когда человек осел и занялся земледелием). От времени мезолита до нас дошли лишь остатки крупных мезолитических стоянок. Например, Мезинская стоянка охотников за мамонтами.

Проблемы языка охотничьих племен пока что не только не затронута, но даже не ставилась. Поэтому, из-за такой неопределенности, у большинства, и не только у интересующихся этими вопросами, но и у специалистов, создается такое впечатление, что эти охотники были или немыми, или умели произносить только какие-то звуки. Но, скорее всего это было не так, т.к. об индивидуальной охоте на мамонта или другого крупного зверя не могло быть речи. Поэтому, при групповой охоте у охотников должна была быть набор информационных звуков, которая позже могла стать основой речи. Но, по-видимому, основы речи существовали и до той эпохи, ведь мать должна была каким-то образом общаться с ребенком, речь необходима была при добыче и приготовлении пищи, и вообще, племя, по-видимому, не могло стать общественным организмом в отсутствии речи, хотя бы и примитивной.

Еще одним аргументом в пользу того, что в эпоху мезолита язык был достаточно развит является факт заселения Америки через Берингию. По-видимому, надо согласится с той мыслью, что немые охотники не могли бы заселить Америку.

В связи с этим возникает непростой вопрос: дожили ли до нас, с тех мезолитических времен, какие-то языки? Или языки, на которых мы разговариваем, это новые языки, на которых начали разговаривать наши предки гораздо позже, 2-3 тысячи лет тому назад?

Эти проблемы очень сложны. Казалось бы, что можно только гадать, отвечая на эти вопросы. Но попробуем руководствоваться логикой фактов, которые говорят, что человеческая речь появилась не позже, чем двадцатое или даже тридцатое тысячелетие.

До нас действительно дошли языки, носители которых жили на Евразийском континенте и которые были наследниками, так называемых, ностратических языков. Ниже мы постараемся предложить аргументы, которые помогут определить, когда, где, на какой территории эти языки могли «родиться», руководствуясь логикой и кое-какими фактами. Взыскательный исследователь может отвергнуть такой подход. Но мы всегда готовы рассмотреть лучшее предложение. И если это предложение будет действительно лучшим, то мы с удовольствием примем его (и откажемся от своей модели происхождения ностратических языков и их носителей).

Итак, что такое ностратические языки. Где, когда, на какой территории они родились?

(Для ознакомления рекомендуем статью: М. Т. Дьячок, В. В. Шаповал, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ.

Давно было замечено, и не только лингвистами, что лексика с одинаковым значением, существующая в разных языках шести языковых семей: алтайской, дравидской, индоевропейской, картвельской, семито-хамитской и уральской, носители которых живут на территории Евразии, имеет одинаковую форму, т.е. они близки по написанию и поэтому одинаково произносятся. Существование достаточно большого числа такой сходной лексики современных языков, позволило датскому лингвсту Х.Педерсену около 100 лет тому назад, высказать мысль, согласно которой все шесть языковых семей можно объединить в одну языковую макросемью, которая была названа ностратической. Главным принципом объединения является идея того, что современная лексика является прямой наследницей древней и древнейшей.

(Выдающийся труд по ностратическому языкознанию создал Владислав Маркович Иллич-Свитыч. Его сравнительный словарь ностратической лексики называется «Опыт сравнения ностратических языков», сокращенно ОСНЯ. Иногда мы будем обозначать его словом Словарь. Он был издан в Москве после гибели автора в 1966 году, 1-ый том в 1971 году, 2-ой том в 1976 году, 3-ий том в 1984 году).

Но вернемся к вопросам, поднятым в этой статье. С какой стороны подступиться к их решению? Если искать географический центр современного расселения носителей ностратических языков, то мы получим территорию Средней Азии в районе города Ташкент.

Если предположить, что какие-то ностратические языковые семьи больше других общались друг с другом, то, если судить по общей базисной лексике, то такой больше всего у семито-хамитов и картвел. Затем идут семито-хамиты и индоевропейцы, а уж потом алтайцы имеют наибольшый (и примерно одинаковый) процент сходной базисной лексики со всеми языковыми семьями, кроме Дравидской. (см. Таблицу 1. Это процент отношения количества сходной 35-словной базисной лексики (это список С.Е.Яхонтова) для двух (т.е. взятых попарно) языковых семей, к числу 35. Часть праформ языков взята из Словаря ОСНЯ В.М.Иллича-Свитыча).

Следовало бы подумать о том, отражает ли эта таблица реальные отношения между носителями праязыков? Это, конечно, сложный вопрос. Потому, что, благодаря нашему консервативному мышлению, мы не можем представить себе, как могло такое случиться, что, например, индоевропейцы имеют какие-то общие слова с дравидами, с которыми, если опираться на факты других наук, они не должны иметь ничего общего.

Попробуем все же осмыслить эти факты, используя данные из совершенно другой области знаний, которая, казалось бы, не имеет точек соприкосновения с лингвистикой. Эта наука молекулярная генетика. Но об этом ниже.

В романских языках совсем другие корни, один 8 из которых, в латыни flamma, близко к славянскому пламя, полумя. Если подходить формально к методике определения родства двух языков по лексике 100-словного списка М.Сводеша, то к рассмотренной лексике 35-словного списка С.Е.Яхонтова надо добавить лексику из остальной части 100-словного списка. А к ним относятся следующие слова, которые мы нашли: живот, много, лист, есть (кушать), птица и др. Мы напишем для них наиболее близкие пары:

НОСТРАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ

Признаки принадлежности к ностратическим языкам находят также в этрусском языке, эламском языке, шумерском языке, нивхском языке, юкагирском языке, в эскимосско-алеутских языках и чукотско-камчатских языках; из этих гипотез наиболее обоснован ностратический (возможно, алтайский) характер эскимосско-алеутских языков (О.А. Мудрак, 2008 год).

Относящиеся к ностратическим языкам семьи демонстрируют в первую очередь номинативный строй, языки эргативного строя появляются на поздних этапах. Морфология для ностратического праязыка восстанавливается скорее агглютинативная или аналитическая (морфологич. показатели могли быть клитиками или отдельными словами; см. Агглютинация в языке, Аналитизм), но это может быть связано с особенностями применения компаративистской процедуры в случае дальнего родства. На типологичесуих основаниях предлагается разделение ностратических языков на восточную (уральские, алтайские, дравидийские языки) и западную (индоевропейские, картвельские, афразийские языки) группы, из которых восточная имеет чисто агглютинативную морфологию и устойчивый вокализм корня, а западная демонстрирует элементы внутренней флексии. Имеется ли специфическое родство внутри этих групп, пока неясно.

В современной лингвистике существуют синонимы понятия ностратических языков: 1) сибиро-европейские языки (А.Б. Долгопольский); 2) бореальные языки (введено Н.Д. Андреевым; при этом он не включает в ностратические языки афразийские и дравидийские); С.А. Старостин называет бореальными языками макросемью, включающую ностратические в узком смысле (т. е. без афразийских), в современных лингвистических работах для этой группировки предлагается название «евразиатские языки»; 3) афразийские языки; 4) дене-кавказские языки; 5) австрические языки.

Близка к ностратической гипотеза Дж.Х. Гринберга, который выделил евразиатские языки, отнеся к ним индоевропейские, уральские, алтайские, нивхский и айнский. С 1984 года А. Бомхард (США) опубликовал работы по сравнению, которое он называет ностратическим; сначала это было индоевропейско-афразийское сравнение, затем Бомхард признал ностратическую макросемью в составе, предложенном В.М. Илличем-Свитычем. Бомхард предлагает собственную систему соответствий, коренным образом отличную от системы Иллича-Свитыча. Различия обусловлены в первую очередь тем, что за основу Бомхард берёт глоттальную реконструкцию праиндоевропейского языка (см. Глоттальная теория), а также малопрофессиональную методику сравнения (критический разбор см. в работах Е.А. Хелимского, 2000).

Дополнительная литература:

Иллич-Свитыч В.М. Алтайские дентальные: t, d, ♎ // Вопросы языкознания. 1963. № 6;

он же. Алтайские гуттуральные *k’, *k, *g // Этимология. М., 1964;

он же. Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Тезисы докладов. М., 1964;

Долгопольский А.Б. От Сахары до Камчатки языки ищут родственников // Знание – сила. 1967. № 1;

он же. О ностратической системе аффрикат и сибилянтов: корни с фонемой *ʒ // Этимология 1972. М., 1974;

Дыбо В.А. Ностратическая гипотеза (итоги и проблемы) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1978. Т. 37. Вып. 5;

Дыбо В.А., Терентьев В.А. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984. Ч. 5;

Цинциус В.И. Этимологии алтайских лексем с анлаутными придыхательными смычными губно-губным *п’ и заднеязычным *к’ // Алтайские этимологии. Л., 1984;

Starostin S. A. Nostratic and Sino- Caucasian // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1989.

Ностратика

Ностратика

| Ностратическая | |

|---|---|

| Таксон: | макросемья |

| Статус: | гипотеза |

| Ареал: | Евразия, Северная Америка и весь мир |

| Классификация | |

| Категория: | Языки Евразии |

| Состав | |

| алтайские, дравидийские, индоевропейские, картвельские, уральско-юкагирские, эскимосско-алеутские | |

| Время разделения: | 15 тыс. лет назад |

| См. также: Проект:Лингвистика | |

Ностратические языки, Ностратики (от лат. noster — наш) — гипотетическая макросемья языков, объединяющая несколько языковых семей и языков Европы, Азии и Африки, в том числе алтайские, картвельские, дравидийские, индоевропейские, уральско-юкагирские (уральские и юкагиро-чуванские) и эскимосско-алеутские языки. Согласно гипотезе российского лингвиста и политолога Сергея Старостина, семья возникла 15 тысяч лет назад. Все ностратические языки восходят к единому ностратическому праязыку.

Согласно другой, слабее обоснованной гипотезе, выдвигаемой в последнее время рядом исследователей, все ностратические языки относятся к надсемье более высокого уровня (так называемым борейским языкам).

Содержание

В поисках праязыка

Автором гипотезы о ностратических языках стал в 1903 датский лингвист Х. Педерсен. В начале 1960-х ностратическую теорию существенно развил московский славист В. М. Иллич-Свитыч, в дальнейшем ею активно занимались израильский учёный А. Б. Долгопольский, и российские ученые В. А. Дыбо и С. А. Старостин.

В. М. Иллич-Свитыч и А. Б. Долгопольский относили к ностратическим также афразийскую макросемью, однако, как показали работы С. А. Старостина и А. Ю. Милитарёва, афразийские языки представляют собой отдельную семью, того же возраста, что и ностратическая.

Словарь реконструированных лексем ностратического языка в 1994 г. опубликовал американский учёный А.Бомхард (см. Ностратический словарь (Бомхард)).

Классификация ностратических языков

Ностратические языки подразделяются на:

Западно-ностратические языки

Развили системы вокалических чередований — аблаут.

Индоевропейские языки

Некоторыми считается наиболее близким к картвельской семье. Другие считают смешанным языком, на который оказал сильное влияние какой-то агглютинативный типа уральского [возможно, им был этрусский]. Есть мнение и о его первоначальном изолирующем тоновом состоянии. Об этом говорят и строгие правила формирования индоевропейского корня.

Время распада — V—IV тысячелетия до н. э. (Приводят и намного более раннюю дату — VIII—VI тысячелетия до н. э.)

Афразийские языки

Считаются в наиболее близком родстве с ностратической макросемьей. Раньше относили к западной ветви ностратических (наряду с индоевропейской и картвельской прасемьями).

Общего предка афразийских и ностратических условно назовем «пара-ностратическим» (видимо, его и реконструировал Иллич-Свитыч, называя «ностратическим»).

Время распада — XII—X тысячелетия до н. э. (Раньше приводили гораздо более позднюю дату — IX—VIII тысячелетия до н. э.)

Картвельские языки

Восточно-ностратические языки

Сохранили стабильный первоначальный вокализм корня.

Дравидийские языки

Сходство с урало-алтайскими — агглютинация. Особое сходство с уральским — фонетическое (отсутствуют или вариативные звонкие и имеются глухие геминаты — так же, как и в этрусском и хаттском, кстати, видимо, от этрусского геминаты и перешли в итальянский). Большинство считает эламский родственным дравидскому (показатели склонений похожие), а Старостин сделал вывод о промежуточном положении эламского — между афразийским и другими ностратическими. Археологически в южной Туркмении существовала культура, имевшая постоянные связи с Уралом. Возможно, её носители и были «дравидо-уральцами» или «эламо-дравидо-уральцами».

Уральские языки

Промежуточное положение между алтайскими и уральскими занимают юкагиро-чуванские языки, в связи с чем они объединяются в уральско-юкагирскую прасемью. Вероятно, поднялись из Южной Туркмении по восточно-каспийскому побережью до реки Урал и далее разделились на восточно-уральскую и западно-уральскую ветви, осваивая территории по обеим сторонам от Уральских гор. Причем финно-угорский саамский (лопари) получил значительное влияние от самодийских.

Время распада — V—III тысячелетия до н. э.

Эскимосско-алеутские языки

Морфологически и фонетически весьма похожи на урало-алтайские языки, прежде всего на финно-угорские (такого мнения придерживались К. Уленбек, О. Соважо, Т. Ульвинг, К. Бергсланд). Тем не менее, такое сходство могло быть приобретённым в результате совместного проживания в дописьменный период. В то же время, характерной чертой эскимосско-алеутских языков является инкорпорирующий (полисинтетический) строй, не свойственный более никаким ностратическим языкам, и в то же время свойственный также чукотско-камчатским языкам.

Алтайские языки

Алтайские языки делятся на тюркскую, тунгусо-манчжурскую, монгольскую (западноалтайские), корейскую и японскую группы (восточноалтайские). Существование этой семьи как генетического единства подвергается сомнению одними учеными (предпочитающими говорить о языковом союзе) и активно поддерживается другими. Некоторые ученые полагают, что в ностратическую семью входят отдельно тюркский, монгольский и т. п. праязыки, не образующие отдельной алтайской подсемьи.

Время распада — VI тысячелетие до н. э.

Критика

Среди западных лингвистов теория ностратических языков нередко критически отвергается. Основным аргументом является, что на столь большой временной глубине методы сравнительно-исторического языкознания (исходящие к тому же из представлений о дивергенции языков в рамках во многой упрощённой модели «родословного древа») неприменимы. Вместе с тем в общетеоретических подходах мировое языкознание не отрицает развития устных (звуковых с поддержанием жестами и мимикой) коммуникаций в человеческих общностях со времен появления на планете первых людей, орудий труда и элементов разделения труда.