что такое ноль водомерного поста

Уровней воды

Водомерные посты и наблюдения за колебанием

Водомерным постом называется устройство, позволяющее определять высоту уровней воды над неподвижной точкой, называемой нулём графика поста. Нуль графика поста назначают ниже самого низкого уровня, чтобы отсчёты по рейке были положительными. Общепринятыми сроками наблюдений являются 8 и 20 ч.

Водомерный пост организуется на прямолинейном участке с корытообразной формой русла без островов и зарослей водной растительности. Он должен находиться вне подпора от плотины или притока и быть доступным для наблюдений. По своему устройству водомерные посты могут быть следующих типов:

В каменистых грунтах на скале устраивают ступеньки.

Зимой для наблюдения за уровнем воды пробивают во льду лунки. Если вода выходит на лёд, то наблюдения проводят по свае, расположенной выше льда.

Реечный водомерный пост устраивается в тех случаях, когда имеется вертикальная стенка устоя для прикрепления рейки. Рейки делают металлические или деревянные и устанавливают их в месте, защищенном ото льда и плывущих предметов. Подход к рейке должен быть удобным.

Смешанные водомерные посты устраивают так, чтобы низкие уровни можно было наблюдать по сваям, а высокие уровни по рейкам.

Передаточные водомерные посты устанавливают на обрывистых берегах в том случае, когда доступ к воде затруднён. На консоли расположена горизонтальная рейка, а уровень воды измеряется поплавком. Точность отсчёта по рейке 2-3 см.

Максимальный уровень воды может быть отмечен на неподвижном предмете в районе водомерного поста, и затем нивелировкой определена его отметка.

Толщину льда можно определить при помощи ледомерной рейки с подкосом или выступом. Сверху рейки имеется планка, по которой отмечается толщина льда.

Отчет по гидрологической практике. 1 Гидрологическая характеристика реки Сож

Нуль графика и нуль наблюдений поста. При составлении таблиц и графиков колебания уровней воды все уровни принято отсчитывать от воображаемой горизонтальной плоскости, называемой плоскостью нуля графика водомерного поста. В качестве нуля графика назначается наинизшая отметка дна реки в створе поста. При таком выборе нуля графика высота всех уровней воды над ним, даже самых низких, окажется положительной. Положение нуля графика сохраняется неизменным на все время действия поста. Это дает возможность сопоставлять данные многолетних наблюдений.

Действительная точка на водомерном посту, от которой отсчитываются уровни в процессе их измерений, называется нулем наблюдений. На реечном водомерном посту нуль наблюдений соответствует нулевому делению рейки, а на свайном – поверхности головки той сваи, на которую устанавливается переносная рейка при измерении уровня.

Для определения отметки уровня воды z нужно к отметке нуля графика z0 прибавить высоту уровня над ним Н:

z = z0 + H.

3 Измерение скорости течения и расхода воды

3.1. Распределение скоростей в живом сечении потока

Рис. 3.1. Распределение скоростей в живом сечении потока.

Закон распределения скоростей – логарифмический или степенной, т.е. аналогичен распределению местных скоростей в канале или трубе при квадратичной зоне сопротивления. Наиболее простой и удобной является формула

где m – переменный параметр, зависящий от скоростного коэффициента Шези (Св) на рассматриваемой вертикали. Его можно вычислить по приближенной зависимости

Как известно из гидравлики, коэффициент Шези зависит от гидравлического радиуса Rг и коэффициента групповой шероховатости русла n и может быть вычислен по формуле Н.Н. Павловского или И.И. Агроскина.

Так, например, расчеты показали, что при Rг = 1,0–10 м и n = 0,02 (канализованные реки в плотных грунтах с тонким слоем илистых отложений) параметр m ≈ 7,0 и, следовательно, формула (3.1) аналогична закону одной седьмой Т. Кармана распределения скоростей в трубе.

При нарушении равномерного режима безнапорного движения в реке меняется и сам закон распределения скоростей, и в частности соотношение между средней vв и придонной uд скоростями. Например, образование ледяного покрова значительно изменяет распределение скоростей по вертикали (рис. 3.1, б). Из-за этого движение речного потока происходит в напорном режиме. Трение воды о поверхность льда создает дополнительное сопротивление. Поэтому максимум скоростей на вертикали смещается в направлении дна. В открытых потоках при наличии встречного ветра или поперечной циркуляции максимум скорости будет наблюдаться ниже свободной поверхности.

На рис.3.1, в представлено распределение максимальных и средних скоростей в горизонтальных направлениях по ширине В русла. Максимумы этих скоростей находятся в средней части ширины, вдали от берегов. Линии равных местных скоростей (u1, u2, u3, u4) называются изотахами. Очертание изотах тесно связано с формой русла и изменением его шероховатости. Если считать, что донная скорость равна 0, то смоченный периметр можно рассматривать как нулевую изотаху.

Таким образом, распределение местных скоростей по живому сечению речного потока имеет сложный характер. Объем эпюры скоростей представляет собой расход. Его можно достаточно точно определить путем расчленения на отдельные элементарные объемы упрощенного вида (численный метод) или применяя методы определения средней скорости потока.

3.2. Устройство гидрометрических створов

Гидрометрическим створом называется поперечное сечение реки, в котором производится измерение скоростей течений для определения расхода воды. Гидрометрические створы подразделяют на постоянные и временные. На постоянных гидрометрических створах, совмещаемых обычно с опорными водомерными постами гидрометеослужбы, измерение скоростей течения производят систематически в течение нескольких лет. Временные гидрометрические створы устраивают различные изыскательские партии для изучения гидравлических характеристик на интересующих участках реки. Вблизи временных гидрометрических створов организуют временные водомерные посты для наблюдения за уровнями воды в период промера глубин и измерения скоростей течения.

При выборе места для устройства гидрометрического створа нужно соблюдать следующие условия:

а) участок реки, равный по длине 3–5-кратной ширине русла, должен иметь по возможности параллельно струйное течение без резких изменений живых сечений потока;

б) в месте расположения гидроствора река не должна иметь рукавов, широких затопляемых пойм, заводей, обратных течений и различных русловых образований, затрудняющих определение расхода воды;

в) русло реки должно быть устойчивым, без крупных камней, водорослей и других препятствий, мешающих измерению, глубины и скорости течения;

г) на мелких реках с небольшими скоростями течения гидростворы лучше располагать в узких местах, где скорости и глубины могут быть измерены более точно;

д) на глубоких и быстрых реках для устройства гидростворов желательно выбирать более широкие участки;

е) гидростворы нельзя располагать в зоне действия естественного или искусственного подпора.

На участке реки, выбранном для устройства гидрометрического створа, производят нивелировку берегов и промер глубин по трем поперечникам, перпендикулярным направлению течения реки (рис.3.2).

Рис. 13.2. Гидрометрический створ.

Поперечники связываются между собой на одном берегу базисной прямой. Средний поперечник 2–2 называют главным створом, а крайние 1–1 и 3–3 – вспомогательными. Последние располагают от главного створа на расстояниях, равных 0,5–2-кратной ширине русла.

Главный створ закрепляют на обоих берегах реперами, устанавливаемыми на незатопляемых местах. В точках пересечения главного и вспомогательных створов с базисом устанавливают низкие столбики, которые служат началом для отсчета горизонтальных расстояний. При наличии русловой съемки гидроствор привязывают к ее планово-высотной основе и наносят на план участка реки.

Для определения расхода нужно знать скорости течения в разных точках живого сечения, как по ширине, так и по глубине реки. Имея представление о распределении скоростей в живом сечении потока, можно площадь живого сечения разделить на части и для каждой из них подсчитать частные расходы путем умножения их площадей на соответствующие скорости течения. Общий расход определится при этом по формуле

где Δωi – площади частей живого сечения;

vi – соответствующие скорости течения.

Наибольшее распространение получили два способа измерения скоростей течения в реках: при помощи поплавков и при помощи вертушек. Первые служат для измерения скоростей течения на поверхности воды, а вторые – в точках, расположенных на различной глубине. Поплавки применяют для измерения скоростей течения в безветренную погоду в русле, свободном ото льда и водной растительности. Положительным качеством этого способа измерения скоростей является его простота и небольшие затраты времени. Непосредственное измерение поплавками целесообразно при малых скоростях течения и малых глубинах, а также при содержании в воде большого количества наносов. Кроме этого, поплавки успешно применяются на больших реках для измерения скоростей аэрометодами. Точность вычисления расходов воды по скоростям, измеренным поплавками, лежит в пределах 10–20%.

Вертушки – наиболее распространенные, совершенные и точные приборы для измерения скоростей течения. Они обеспечивают высокую точность определения расходов воды (2–3%).

3.3. Измерение скоростей течения поплавками и вычисление расходов воды

В качестве поплавков для измерения скоростей течения чаще всего используются деревянные кружки высотой 5–6 см, отпиленные от бревна диаметром 10–25 см. Помимо главного и двух вспомогательных створов, на реке намечают створ для пуска поплавков, который располагают на 10–20 м выше верхнего вспомогательного створа.

Для определения расхода воды на реках шириной до 100 м нужно иметь 15–20 поплавков. Поплавки пускают последовательно один за другим в различном удалении от берега по 3–4 с каждого места. Если какой-либо поплавок задержался у берегов или время его прохождения между створами значительно отличается от времени движения других поплавков одной группы, пускают новый поплавок.

Среднюю поверхностную скорость течения для каждой группы поплавков подсчитывают, деля расстояние между верхним и нижним створами на среднюю продолжительность хода поплавков данной группы.

Для вычисления расхода воды площадь живого сечения гидрометрического створа разбивают по ширине на ряд интервалов. Границы интервалов устанавливают посередине между точками, соответствующими средним расстояниям от постоянного начала до мест прохождения каждой группы поплавков через средний створ.

Расход, вычисленный умножением площади живого сечения на поверхностную скорость течения, называется фиктивным.

Фиктивный расход определяют по формуле:

где Δωi – площади частей живого сечения в расчетных интервалах;

un i – средние поверхностные скорости течения в соответствующих интервалах.

Расчеты по определению фиктивного расхода удобно вести в табличной форме.

Так как поверхностные скорости течения больше средних скоростей по глубине потока, для определения действительного расхода воды нужно фиктивный расход умножить на эмпирический коэффициент kп:

3.4. Измерение скоростей течения вертушками

Вертушками измеряют скорости течения в различных точках живого сечения, определенным образом распределенных по ширине и глубине реки. По ширине гидрометрического створа намечают ряд скоростных вертикалей (см. рис. 3.1, в) на каждой из которых проводят измерение скоростей течения в одной или нескольких точках на разной глубине от поверхности.

На реках шириной до 100 м обычно намечают 5–7 скоростных вертикалей, шириной 100–150 м – до 11 вертикалей.

Распределение скоростных вертикалей по ширине реки проектируют на поперечном профиле гидрометрического створа. В первую очередь намечают вертикали по стрежню реки и в местах резкого изменения поперечного уклона дна русла. Остальные вертикали располагают примерно на одинаковых расстояниях друг от друга.

При назначении точек для измерения скоростей на вертикалях нужно следить, чтобы расстояния между ними были не менее 1,5 диаметров винта вертушки, а также, чтобы лопасти вертушки не выходили при вращении из воды и не касались дна или ледяного покрова

Работу на каждой скоростной вертикали начинают с измерения ее глубины. Затем вычисляют соответствующие доли глубины для определения мест установки вертушки. Скорости на вертикали измеряют сперва у поверхности воды, а затем последовательно в остальных точках.

Речные потоки характеризуются значительной пульсацией скоростей. Скорости в одних и тех же точках потока изменяются во времени как по величине, так и по направлению. Для измерения осредненных скоростей нужно продержать вертушку в каждой точке достаточное время для устранения влияния пульсации. Так как у дна реки пульсация больше, чем у поверхности, скорости следует измерять здесь дольше. Минимально необходимое время для измерения средних скоростей составляет: вблизи дна 5 мин; на глубине 0,8hi – 4 мин; на глубине 0,6hi – 3 мин; на глубине 0,2hi и у поверхности – 2 мин. Обычно при измерении скоростей течения на равнинных реках вертушку в каждой точке выдерживают до получения пяти сигналов.

3.5. Определение расходов воды по скоростям, измеренным вертушкой

Расходы воды можно определить по измеренным скоростям аналитическим, графоаналитическим и графомеханическим способами. В настоящем параграфе рассмотрен аналитический способ как наиболее простой и распространенный. С другими способами вычисления расхода воды можно ознакомиться в специальной литературе.

При аналитическом способе общий расход воды в реке определяют путем суммирования частных расходов воды, протекающей через все части живого сечения, ограниченные смежными скоростными вертикалями.

Расчет начинают с вычисления средних скоростей течения на каждой вертикали, которые в зависимости от принятого способа измерения скоростей течения определяются по формулам:

при пятиточечном способе

при трехточечном способе

при двухточечном способе

при одноточечном способе для открытого русла

при наличии ледяного покрова

Средние скорости для частей живого сечения, заключенных между двумя смежными скоростными вертикалями, принимаются равными полусумме средних скоростей на этих вертикалях. Например, средняя скорость для части живого сечения между второй и третьей вертикалями определится по выражению

Для крайних частей живого сечения, примыкающих к урезам воды, средние скорости устанавливают по соотношениям

где v1 и vn–1 – средние скорости на крайних скоростных вертикалях.

Площади частей живого сечения между смежными скоростными вертикалями определяют геометрическим способом по поперечному профилю реки при расчетном уровне воды с учетом всех измеренных глубин на промерных и скоростных вертикалях.

Расход воды, протекающей через часть живого сечения между двумя смежными вертикалями, вычисляется по зависимости

Общий расход воды Q определяется по формуле

Расчет расхода воды аналитическим способом удобно вести в табличной форме. Числовой пример такого расчета приведен в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Вычисление расхода воды по скоростям, измеренным

Водомерные наблюдения

Водомерный пост должен быть установлен на участке с возможно более правильным, установившимся режимом водного источника. Для рек условиями такого режима считаются параллельность берегов и струй, неизменчивость русла, отсутствие порогов и отмелей.

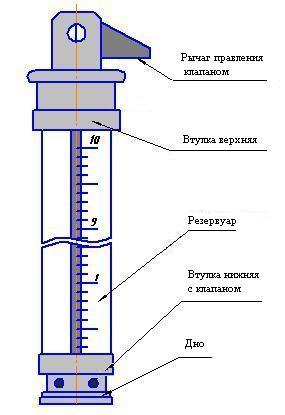

Свайный водомерный пост (фиг. 2) состоит из ряда свай, забитых на берегу в направлении нормальном к течению реки и выступающих до 1 м над поверхностью земли.

Водомерные наблюдения состоят в измерении особой переносной рейкой расстояний от горизонта воды до головки ближайшей сваи и записывании номера сваи. Свайные посты устанавливают обычно на реках с большими колебаниями горизонтов, неустановившимися, подмываемыми берегами и с бурными паводками, проносящими карчи. Речной пост при этих условиях м. б. легко снесен или стать недоступным для наблюдения, тогда как снос отдельных свай не лишает возможности продолжать наблюдения.

В зависимости от характера русла и берегов лимниграфы устанавливают еще в особой нише или на берегу, соединяя лимниграф с рекой коленчатой трубой, наклонной подводящей трубой (фиг. 4) или сифоном.

В горных реках, где суточные колебания горизонтов воды достигают значительной величины, но бывают непродолжительны, устанавливают особые приборы для автоматических записей наивысших горизонтов.

Водомерные посты

Выбор места для поста. Размещают водомерные посты на водных объектах в соответствии с их целевым назначением. Посты гидрометеослужбы располагают в речном бассейне таким образом, чтобы при их сравнительно небольшом количестве можно было обеспечить достаточно полное изучение гидрологического режима бассейна в целом. На крупных реках водомерные посты устанавливают через 50–80 км, чаще всего ниже впадения наиболее значительных притоков.

При выборе пункта для установки водомерного поста необходимо соблюдать ряд технических требований. Водомерные посты следует располагать на прямолинейных участках реки с неразмываемым руслом. Посты должны быть защищены от ледохода и возможных ударов плывущих предметов. Водомерные посты можно располагать ниже устьев притоков на расстоянии от них не менее пятикратной ширины реки.

Водомерные посты нельзя устраивать в пунктах, находящихся в зоне подпора от искусственных сооружений (плотин, мостов и т. п.) на длинных прямых участках рек, расположенных по направлению господствующих ветров, так как показания на них будут искажаться за счет сгонов и нагонов воды. Для удобства обслуживания водомерные посты целесообразно располагать вблизи населенных пунктов.

Типы водомерных постов. Водомерные посты принято различать по нескольким признакам: назначению, продолжительности действия, способу устройства и др. По назначению водомерные посты делятся на опорные и специальные, по продолжительности действия – на постоянные и временные. Постоянные посты подразделяются на посты непрерывного и сезонного действия. На постоянных постах непрерывного действия, к которым относятся все опорные посты гидрометслужбы, ведутся наблюдения круглый год в течение многолетнего периода. Постоянные посты сезонного действия устраивают на судоходных реках для оценки транспортных возможностей водных путей в навигационный период. Временные водомерные посты создают для изучения гидрологического режима рек в створах, где намечается строительство гидротехнических сооружений. По окончании изыскательских работ такие посты закрывают.

По устройству водомерные посты делятся на реечные, свайные, самопищущие, дистанционные, посты для фиксации максимальных и минимальных уровней и др.

Устройство водомерных постов. Р е е ч н ы й в о д о м е р н ы й п о с т представляет собой неподвижно установленную в воде вертикальную рейку с отчетливо нанесенными делениями. Рейки прикрепляют или к существующим сооружениям, например, к устоям мостов (рис. 11,1, а), или к специально забитым сваям (рис. 11.1,б). При больших скоростях течения или сильном волнении рейки целесообразно устанавливать в специальных ковшах – ямах, вырытых в берегах и сообщающихся с руслом посредством небольших канав.

Рис. 11.1. Типы водомерных постов:

а, б – реечные; в – свайные; г – переносная рейка

Длина рейки водомерного поста определяется амплитудой колебания уровня воды. Ее нулевое деление устанавливается на 30–50 см ниже самого низкого уровня. Верхний конец рейки должен на такую же величину возвышаться над горизонтом самых высоких вод.

Реечные водомерные посты являются самыми простыми наблюдательными пунктами. Однако устройство их на реках с пологими берегами и большой амплитудой колебания уровня воды, а также при сильном ледоходе, сопряжено со значительными трудностями. В этих случаях приходится устанавливать более капитальные свайные водомерные посты.

Измерение уровней воды на свайном посту производится при помощи переносной рейки длиной 1,0–1,2 м, деревянной или металлической (рис.11.1, г). Для отсчета уровня рейку устанавливают в вертикальное положение на головку первой от уреза воды затопленной сваи. При значительном волнении применяется специальная рейка с успокоителем ГР-23.

Реечные и свайные водомерные посты нивелируются, для чего у каждого поста устанавливается неизменная в высотном отношении точка, называемая репером. Цель нивелировки реечного поста – установить отметки нулевого деления рейки, а свайного – отметки головок всех свай. Репер устанавливают в створе водомерного поста на расстоянии 15–20 м от возможной границы затопления.

С а м о п и ш у щ и е в о д о м е р н ы е п о с т ы непрерывно регистрируют колебания уровней воды. Установка самопишущего поста необходима при значительном суточном ходе уровня, а также при резких колебаниях уровня, вызываемых дождевыми паводками, приливами, сгонно-нагонными ветрами, работой гидротехнических сооружений.

Основной частью самопишущего поста является прибор – самописец для автоматической записи колебаний уровня воды. При большом разнообразии систем самописцев уровня все типы их состоят из двух основных элементов: датчика уровня и записывающего устройства.

Датчик уровня может быть поплавочным, манометрическим и др. Поплавочное устройство датчика является наиболее распространенным в гидрометрии.

На гидрологической сети широко распространены самописцы «Валдай» суточного и ГР-38 месячного действия.

Самописец «Валдай» предназначается для непрерывной записи колебаний уровня воды (рис. 11.2). Он состоит из поплавковой системы и регистрирующего механизма. Поплавковая система состоит из пустотелого металлического поплавка 1 с грузом 2, который прикрепляется под поплавком. Поплавок подвешен на мягком тросе 3, на противоположном конце которого прикреплен груз-противовес 4. Поплавок и груз крепятся к тросу специальными зажимами 5. Трос надевается на поплавковое колесо 6, представляющее собой два соединенных диска – малый и большой. Поплавковая система при колебаниях уровня воды приводит во вращение барабан 7 самописца, сцепляющийся с осью поплавкового колеса.

Рис. 11.2. Схема устройства самописца «Валдай».

Установка желаемого масштаба записи (табл. 11.1) достигается следующим образом. Для записи хода уровня в масштабах 1:1 и 1:2 поплавковое колесо закрепляется на основной оси прибора 8; масштаб записи 1:1 будет получен при наложении троса на малый диск, а наложение троса на большой диск дает масштаб 1:2. Поплавок при указанных масштабах записи навешивается слева от поплавкового колеса. Для записи хода уровня в масштабах 1:5 и 1:10 поплавковое колесо закрепляется на вспомогательной оси 9. Трибка 10 сдвигается до сцепления ее с шестерней 11. Для получения записи в масштабе 1:5 трос надевается на малый диск, а для получения масштаба 1:10 – на большой диск. Поплавок при масштабах записи 1:5 и 1:10 навешивается справа от поплавкового колеса.

Т а б л и ц а 11.1. Выбор масштаба записи уровня воды

| Амплитуда колебания уровня, м | До 1 | 1–2 | 2–3 | 3–6 |

| Рекомендуемый масштаб записи | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 5 | 1 : 10 |

Регистрирующий механизм самописца состоит из барабана 7, часового механизма 12 и каретки 13 с пером, скользящей по двум направляющим стержням вдоль образующей барабана. Барабан вращается на подвижном центре, укрепленном в левом боку корпуса, и на основной оси 8 поплавкового колеса, укрепленной в правом боку корпуса. Для надевания ленты на барабан подвижный центр оттягивается от опорного гнезда и устанавливается на предохранитель. Барабан движением вперед и влево вынимают из прибора. Лента с обрезанными уголками накладывается на барабан, концы ее заправляются в прорезь и зажимаются поворотом рычага на щеке барабана. Установка барабана в прибор производится в обратном порядке.

Часовой механизм помещен во влагонепроницаемой коробке. Он действует от гиревого привода. На верхней стороне коробки укреплена заводная головка 14 и выведены два рычага – один из них, с индексом «ВКЛ», служит для пуска и остановки часового механизма, а другой, с индексами «П» (прибавить) и «У» (убавить), предназначен для регулировки хода.

Каретка с пером передвигается вдоль барабана действием часового механизма, передаваемым на каретку через стальную струну, навитую одним концом на барабанчик заводной головки 14; на свободном конце струны подвешена гиря 15. Каретка скреплена со струной зажимным винтом и после завода часового механизма может быть передвинута и закреплена в требуемом исходном положении.

Конструкция прибора допускает производить запись уровня при многократных оборотах барабана. На рис. 11.3,а показана запись подъема уровня, при котором барабан больше двух раз обернулся вокруг оси, на рис.11.3,б – развертка этой записи.

Для нормальной работы самописца уровня необходимо обеспечить своевременный завод часового механизма и смену ленты. При смене ленты производят следующие работы:

|  |

Рис. 11.3. Запись хода уровня на ленте самописца при многократном

обороте барабана (а), развертка этой записи (б).

1) подготавливают новую ленту; на ней проставляют порядковый номер, дату ее постановки, название реки и пункта наблюдения;

2) измеряют уровень на внешнем (на реке, озере) и внутреннем (в приемном резервуаре-колодце) постах с приведением отсчетов к нулю графика поста;

3) на старой ленте самописца делают засечку пером самописца на конце линии записи уровня и около засечки выписывают часы и минуты снятия ленты и величину уровня, приведенного к нулю графика поста, после чего старую ленту снимают;

4) заводят часовой механизм и проверяют правильность действия пишущего приспособления и часового механизма;

5) прочищают и заправляют чернилами перо самописца;

6) надевают на барабан новую ленту, на нее накладывают перо в точке, соответствующей времени и уровню в этот момент; на ленте делают засечку пером и около нее записывают время (час и минуты) и уровень по контрольному посту.

Усовершенствованной конструкцией самописца «Валдай» является прибор ГР-116 – самопищущий, поплавковый, с регистрацией уровня на диаграммной ленте и с цифровой индикацией, а также с преобразователем уровня в электрической сигнал для подключения к автоматической гидрометеостанции. Верхний предел измерения 10 м, масса прибора 16 кг.

С а м о п и с е ц у р о в н я д л и т е л ь н о г о д е й с т в и я ГР-38 рассчитан на автономную работу в течение 32 суток. В комплект прибора входят сменные шестерни, позволяющие устанавливать самописец на сроки автономной работы также 16 и 8 суток. При каждом из указанных сроков барабан с диаграммной лентой делает один оборот, поэтому масштаб записи времени тем меньше, чем больше срок автономной работы самописца: при работе в течение 32 суток – 0,5 мм/ч, в течение 16 суток – 1 мм/ч, в течение 8 суток – 2 мм/ч.

Пределы регистрации изменений уровня воды при масштабе записи уровня 1:10 – 3 м, а при масштабе 1:20 – 6 м.

У с т а н о в к а с а м о п и с ц а у р о в н я. В качестве опоры самописца могут использоваться элементы гидросооружений, а при отсутствии последних – сваи или специальная конструкция берегового колодца (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Береговой тип установки самописца.

Колодец устраивается на берегу так, чтобы его верхняя поверхность была не менее чем на 1 м выше наивысшего уровня воды, а дно его – ниже на 1,0–1,5 м наинизшего уровня.

Д и с т а н ц и о н н ы е в о д о м е р н ы е п о с т ы служат для передачи непрерывно или в определенные сроки показаний уровнемера на расстояние. Они имеют большое значение для диспетчерской службы на гидроэлектростанциях, шлюзах, водохранилищах, оросительных системах, а также в малонаселенных и труднодоступных районах, так как они не требуют постоянного обслуживания наблюдателем.

Дистанционный водомерный пост состоит из следующих основных элементов: датчика, канала связи, регистрирующего устройства, источника питания (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Блок-схема дистанционного водомерного поста:

ЧЭ – чувствительный элемент, П – преобразователь,

РУ – регистрирующее устройство, ИП – источник питания.

Датчик состоит из чувствительного элемента и преобразователя. Чувствительный элемент непосредственно воспринимает изменения уровня. Применяются следующие типы чувствительных элементов: бесконтактные электрические, электроконтактные, поплавковые, гидростатические, акустические.

Бесконтактные электрические чувствительные элементы представляют собой металлический электрод в виде стержня, покрытый слоем изоляции. Электрод вместе со средой (водой) образует конденсатор, емкость которого зависит от глубины погружения электрода.

Электроконтактные чувствительные элементы бывают непрерывного, дискретного и омического типов. Действие приборов первого типа основано на использовании контакта поискового электрода или пары электродов с поверхностью воды с последующей логической обработкой сигнала системой автоматического поиска.

К приборам второго типа относятся электроконтактные рейки, контакты на которых расположены на определенных расстояниях; при этом осуществляется дискретная регистрация положений уровня воды при его колебаниях. Действие омических приборов основано на том, что при погружении в воду натянутой проволоки, по которой пропускается переменный ток, падение напряжения изменяется обратно пропорционально глубине ее погружения.

Действие поплавкового чувствительного элемента ясно из описания самописцев «Валдай» и ГР-38.

Действие гидростатических чувствительных элементов основано на регистрации давления столба воды над прибором, устанавливаемым на дне водоема. В качестве чувствительного элемента используют сильфон, манометрическую коробку с упругой мембраной, на которую наклеены тензометрические датчики, сопротивление которых изменяется с изменением давления, а, следовательно, и уровня. В буйковом преобразователе изменение уровня воды вызывает соответствующее изменение выталкивающей (архимедовой) силы, приложенной к вертикально расположенному цилиндру, частично погруженному в жидкость. В свою очередь, эта сила вызывает пропорциональное изменение сопротивлений тензодатчиков, наклеенных на упругой пластине, соединенной с цилиндром. Буйковые преобразователи позволяют измерять уровни в пределах 0–16 м.

В акустическом преобразователе генератор ультразвука, расположенный над поверхностью воды посылает непрерывный сигнал, который отражается от этой поверхности и возвращается к приемнику, находящемуся в том же генераторе, с некоторым запаздыванием. Время запаздывания или частота запаздывания пропорциональны уровню. Акустические преобразователи позволяют измерять уровни от 1 до 64 м.

Назначение преобразователя состоит в преобразовании информации, поступающей в него от чувствительного элемента, в форму сигнала, удобную для передачи на регистрирующее устройство. Наиболее часто информация преобразуется в электрические сигналы – дискретные или непрерывные, которые передаются по каналу связи (проводной или беспроводной) в центр обработки и анализа информации.

Регистрирующее устройство может быть в виде самописца, стрелочного, шкального или цифрового указателя. Полученная информация вводится в ЭВМ для обработки.

Нуль графика и нуль наблюдений поста. При составлении таблиц и графиков колебания уровней воды все уровни принято отсчитывать от воображаемой горизонтальной плоскости, называемой плоскостью нуля графика водомерного поста. В качестве нуля графика назначается наинизшая отметка дна реки в створе поста. При таком выборе нуля графика высота всех уровней воды над ним, даже самых низких, окажется положительной. Положение нуля графика сохраняется неизменным на все время действия поста. Это дает возможность сопоставлять данные многолетних наблюдений.

Действительная точка на водомерном посту, от которой отсчитываются уровни в процессе их измерений, называется н у л е м н а б л ю д е н и й. На реечном водомерном посту нуль наблюдений соответствует нулевому делению рейки, а на свайном – поверхности головки той сваи, на которую устанавливается переносная рейка при измерении уровня.

Превышение нуля наблюдений над нулем графика поста называется п р и в о д к о й. Если обозначить высоту уровня над нулем наблюдений через hизм и приводку через hп, то высоту уровня над нулем графика можно установить по зависимости

Для определения отметки уровня воды z нужно к отметке нуля графика z0 прибавить высоту уровня над ним Н: