что такое некроз тканей носа

Некроз мягких тканей: что собой представляет и как лечить

Некроз – заболевание, в результате которого вредные бактерии и микробы атакуют мягкие ткани и останавливают их жизнедеятельность. Такое состояние практически всегда является очень серьезным и требует длительного и качественного лечения в стационарной среде. Но перед тем, как приступать к терапии, необходимо провести детальное обследование больного, чтобы правильно поставить диагноз и установить причину появления заболевания.

Что собой представляет и как протекает болезнь

Некроз – одно из самых страшных заболеваний, при котором прекращается жизнедеятельность тканей, клеток и внутренних органов. Чаще всего к такому состоянию приводит деятельность вредоносных микроорганизмов, а также химические, механические и термические агенты, оказывающие разрушающее действие. Также болезнь может проявиться в результате сильных аллергических реакций или из-за проблем с кровообращением и сильным переохлаждением в этом участке. При сильном перегреве отмечается чрезмерный метаболизм, а в случае проблем с циркуляцией крови увеличивается вероятность появления некротического процесса.

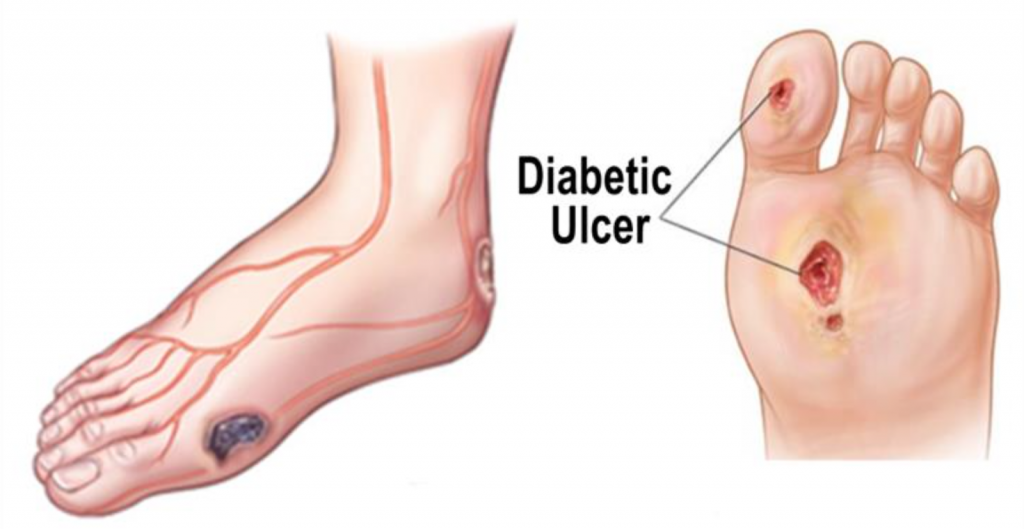

Первыми признаками патологии является онемение, низкий порог чувствительности. В таком случае нужно сразу же обращаться за помощью к специалисту. Дополнительными симптомами является побледнение кожи, что связано с нарушением циркуляции крови. Спустя время кожные покровы могут стать нехарактерного оттенка – желтыми, серыми, зелеными или синими. В случае поражения ног, больной жалуется на быструю усталость при ходьбе, чувство холода и судороги. В результате этого образуются трофические язвы, которые не будут затягиваться и в скором времени приведут к омертвению тканей и кожи.

Все это в совокупности негативно отражается на работе центральной нервной системы, органов дыхания, почек и печени, общее состояние заметно ухудшается, ослабевает иммунитет, нарушается метаболизм, могут появиться заболевания крови.

Виды и формы некроза

Есть 2 основные формы патологии:

Сухой некроз. В медицине также называют коагуляционный. При нем происходит свертывание белка, который в скором времени становится похож на творожную массу. Кожа в проблемных местах станет желто-серой. При этой форме в месте, где происходит отторжение отмершей ткани, появляются язвочки, которые быстро превращаются в гнойники. После их вскрытия образуется свищ. На начальных этапах развития заболевания могут отмечаться следующие симптомы: повышенная температура тела, проблемы с функционированием проблемного органа.

Влажный некроз. Медицинский термин – колликвационный некроз. Проявляется активным увеличением мягких тканей. В местах погибших тканей происходит их разжижение, формируется гнилостная среда для распространения вредоносных микроорганизмов. В добавок появляется запах гнили, с которым невозможно ничего сделать, даже в случае проведения лечения. Такая форма болезни чаще затрагивает кожу, головной мозг и другие органы, в которых собирается много жидкости. При активном развитии болезни могут появиться осложнения. Если некроз поразил головной мозг, то не исключено, что пациент может потерять память.

Помимо форм есть и несколько видов:

пролежни – появляются у пациентов с лежачим образом жизни, которым не оказывают должного ухода;

гангрена – появляется после активно развивающегося некроза. Сопровождается омертвением кожи, слизистых оболочек, тканей мышц;

инфаркт – выявляется тогда, когда внезапно перестает поступать кровь к определенному органу;

асептический – появляется при травме головки бедренной кости. Его симптомы – нестерпимые болевые ощущения в пораженном месте, невозможность самостоятельно передвигаться. Проявляются на 2-3 день после начала болезни;

фибриноидный – выявляется в стенках кровеносных сосудов.

Как лечить заболевание

Несмотря на всю серьезность заболевания, его можно успешно вылечить. Но этим должны заниматься только опытные специалисты в медицинских учреждениях. Терапия в общих чертах выглядит следующим образом:

некроз зубов и десен выявляется весьма оперативно, так как при нем появляются нестерпимые боли и неприятный запах изо рта. Пациентам назначают определенные лекарственные препараты, оказывающие антибактериальное и дезинфицирующее действие. В некоторых случаях поврежденные мягкие ткани приходится удалять путем хирургического вмешательства;

омертвение тканей внутренних органах. Довольно часто болезнь выявляется на последних стадиях. Даже при своевременном обращении к врачу часто ставят другой диагноз, так как симптомы данной патологии носят «смазанный» характер. В случае поражения поджелудочной железы не обходится без оперативного вмешательства. В запущенных случаях грозит летальный исход;

некроз печени. Если при своевременном обнаружении заболевания еще можно ограничиться медикаментозным лечением, то на более поздних этапах без операции не обойтись;

омертвение костной ткани. В большинстве случаев лечится хирургическим путем. Если некроз поразил тазобедренный сустав, то необходимо удалить проблемную область и прибегнуть к эндопротезу. При своевременном выявлении проблемы лечение практически всегда приносит благоприятный исход.

В случае неблагоприятного течения заболевания количество гнойников увеличивается, что в итоге может привести к сильным кровопотерям, увеличении очага. В результате начнется развитие сепсиса. В случае положительного исхода ткани начнут расплавляться, соединительные ткани прорастут в остатки омертвевших участков, с дальнейшим появлением шрама.

В любом случае, при появлении тревожных признаков не стоит их игнорировать или заниматься самолечением. Своевременное обращение к врачам поможет избежать многих серьезных заболеваний и устранить их еще на начальных стадиях.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Авторизуйтесьчтобы оставлять комментарии

Возрастные ограничения 18+

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ЛО-77-02-011246 от 17.11.2020 Скачать.

Сухой некроз

15 Апр Сухой некроз

В зависимости от типа некроза назначают определенный вид лечения. Некроз коагуляционного или сухого типа образуется в определенной элемент тела или в органе, при этом, не распространяясь на другие части организма. При сухом некрозе ткани омертвевшего типа медленно подсушиваются. Таким образом, возникает демаркационная линия, которая отделяет здоровые ткани от инфицированных.

Встречаются случаи, когда некротизированная ткань уменьшается в размере. Такой процесс получил название мумификация.

Симптомы

Основная симптоматика следующая:

При этом наблюдается длительная боль в области конечностей. В большинстве случаев наступает спазм в коллатеральных артериальных путях.

Путь распространения некроза начинается с периферической нервной системы в области конечностей, и заканчивается уровнем закупорки сосуда.

В первую очередь необходимо предпринять меры по предотвращению возникновения инфекций в зоне поражения. Для этого используются специальные жидкости, которые вводятся внутрь. Таким образом, снижается риск инфицирования.

Зачастую такой тип некроза не вызывает летальный исход или серьезные последствия для организма, так как при поражении погибают небольшие объемы тканей.

Развитие происходит у людей, иммунитет которых наиболее устойчив. Ткани, имеющие большие объемы белков и минимум жидкости, больше подвержены возникновению. Некроз проходит без патогенных микроорганизмов и не имеет отношение к заболеваниям другого вида.

Причина появления заболевания связана с неправильным кровообращением в определенной тканевой зоне. Как следствие, некроз из-за недостаточного кровообращения и минимальном объёме кислорода в организме может повлиять на поражение других органов, в число которых входят почки, надпочечники, селезенка и сердечная мышца (миокард).

В зависимости от заболевания некроз затрагивает разные части организма:

Некроз появляется в результате проблем с кровообращением в определенной зоне. При туберкулезе и болезни сапе прогрессирует подтип коагуляционного некроза — казеозный.

При сухом некрозе безжизненные клетки не сразу теряют свой внешний вид, они могу сохранять форму в течение нескольких дней. В тоже время ядро исчезает сразу.

Рассматривая такие клетки под микроскопом можно увидеть только розовую желеобразную массу цитоплазмы. Цитоплазматические белки, за счет своего свертывания, получают определенную стойкость к действию ферментов лизосомального типа.

Такой вид некроза получил такое название за счет сухости и плотности омертвевших участков, за счет обезвоживания.

Разновидности сухого некроза

В медицине известно несколько разновидностей сухого некроза:

Лечение сухого некроза

Остановить разрушение клеток в тканях можно двумя способами:

Местное лечение, наиболее щадящее, и заключается в применение следующих мер: обработка области вокруг пораженного участка антисептиком; наложение повязки, пропитанной этиловым спиртом или другим обеззараживающим средством (борная кислота, хлоргексидин) и т.д. Но не всегда удается обойтись без вмешательства хирургов, так как некроз достаточно сложное заболевание.

Терапия консервативного вида сможет наладить кровообращение в зоне поражения (интимотромбэктомия, шунтирование)

Самостоятельн6о лечить данное заболевание не рекомендуется. Лучше всего обратиться к специалисту, который назначит лечение.

Процесс остановки омертвления клеток ткани достаточно сложный. Чтобы добиться восстановления организма необходимо применять радикальные меры. В таких случаях работа проводиться несколькими врачами, специализирующихся в разных областях медицины

Результаты лечения могут зависеть от нескольких факторов, включая от места подвергшегося поражению, размера участка с некрозом и от общего состояния пациента.

Разрушение тканей может оказать токсический эффект на организм больного, за счет возникновение микробов в зоне поражения. Именно поэтому первые действия направлены на обеззараживание этого участка.

Специалисты рекомендуют как можно чаще посещать докторов с целью проверки состояния своего организма. Такие процедуры смогут помочь выявить заболевание на первичной стадии, что заметно облегчит дальнейшее лечение.

Врач рассказала, чем опасна болезнь экс-супруги Андрея Аршавина

Журналистка недавно рассказала о страшной болезни, которая обезобразила её лицо.

На бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину внезапно обрушилась беда. Женщина рассказала об ужасах, которые ей довелось пережить в связи с болезнью, которая «съедает» ткани её лица.

Опытный медик оценил состояние Казьминой, подробно рассказав о болезни под названием гранулематоза Вегенера, которая считается неизлечимой.

По словам медика, этот недуг относится к аутоиммунным АНЦА-ассоциированнным некротизирующим васкулитам. Болезнь повреждает стенки кровеносных сосудов из-за чего разрушаются окружающие ткани.

«Это патология верхних дыхательных путей, которая может осложняться разрушением носовой перегородки с формированием седловидной деформации носа, с развитием тяжелого деструктивного воспаления тканей пазух носа, с распространением в ткани глаза, потерей слуха, сужением просвета гортани, в некоторых случаях поражаются даже лёгкие», — рассказала врач в интервью «Пятому каналу».

Врач обращает внимание на стремительное развитие болезни.

«Болезнь распространяется стремительно, летальный исход наступает уже через 6-12 месяцев от начала патологии. АНЦА-васкулит требует лечения любой выраженности, поскольку заболевание может прогрессировать. Лечение агрессивное. Может наступить ремиссия на годы, но полностью вылечиться нельзя. Само осложнение в виде некротического синусита представляет из себя разрушение костных стенок пазух носа и лечится с помощью эндоскопического оборудования — удаляются некротические массы. То есть происходит очищение пазух», — объяснила медик.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Гранулематоз Вегенера: причины заболевания, симптомы, лечение

Гранулематоз Вегенера – это тяжелое заболевание, которое относится к системным васкулитам (генерализованным заболеваниям с поражением стенок кровеносных сосудов). Для этого заболевания характерно гранулематозное поражение, которое в первую очередь поражает верхние дыхательные пути, легкие и почки.

Причины возникновения и течение болезни

В патогенезе Гранулематоза Вегенера большое значение имеют такие иммунологические нарушения как отложение иммунных комплексов в стенках кровеносных сосудов и нарушение клеточного иммунитета. У пациентов наблюдается некротический васкулит, который поражает артерии среднего и малого калибра и сопровождается образованием полиморфно-клеточных гранулем, которые содержат гигантские клетки.

Клиническая картина

Продолжительность первого периода составляет 1-2 года. Большинство пациентов с признаками раннего Гранулематоза Вегенера имеют проявления острого синусита и острого ринита. На начальной стадии заболевания больные жалуются на заложенность носа, сухость и скудные слизистые выделения, которые в скором времени становятся гнойными, а потом появляется примесь крови. У некоторых пациентов с грануляциями в носовой полости и разрушением носовой перегородки наблюдаются носовые кровотечения. Одним их характерных симптомов Гранулематоза Вегенера является образование гнойно-кровянистых корок буро-коричневой окраски. Удаляются они в виде слепков, при этом слизистая истончается и приобретает синюшно-красный цвет, а местами наблюдается некротизация (отмирание) тканей. С развитием воспалительного процесса количество корок увеличивается, и они приобретают неприятный, гнилостный запах.

В некоторых случаях в носовых ходах наблюдается грануляционная ткань, которая имеет ярко-красный цвет. Чаще всего она располагается на раковинах, а также в верхних хрящевых отделах носовой перегородки, несколько реже местом её локализации становится задний отдел носовой перегородки. Если до неё дотронуться, то наблюдается кровоточивость, и из-за этого её часто принимают за опухоль носоглотки.

При Гранулематозе Вегенера характерно изъязвление слизистой оболочки в передних отделах носовой перегородки. В начале заболевания язва находится на поверхности, но постепенно углубляется и доходит до хряща. При дальнейшем прогрессировании заболевания язва некротизирует хрящ и образуется перфорация (отверстие) носовой перегородки, на краях которой располагается грануляционная ткань. При дальнейшем развитии процесса происходит некротизация костного отдела перегородки носа и наружный нос, лишившись каркаса опоры, становится седловидно деформированным.

При этом заболевании в первые 1-3 года другие органы могут и не вовлекаться в процесс, но очень часто уже через 3-4 месяца появляется интоксикация и происходит генерализация процесса с вовлечением других органов и систем. Наиболее часто в процесс вовлекается одна пазуха носа и протекает на фоне язвенно-некротического ринита. В случае обострения процесса наблюдается ухудшение общего состояния. При дальнейшем развитии заболевания в язвенно-некротический процесс постепенно вовлекается наружная (боковая) стенка носа, которая является стенкой гайморовой пазухи. В случае её некроза получается единое сообщение между полостью носа и пазухой. Наиболее часто поражается верхнечелюстная пазуха, а лобные и решетчатые несколько реже. Достаточно часто, несмотря на яркие проявления гайморита, при пункции пазухи гнойного выделения не обнаруживается. Достаточно редко происходит одновременное разрушение клиновидной пазухи и перегородки носа.

На поздних стадиях развития Гранулематоза Вегенера в полости носа наблюдается некротизированная слизистая оболочка, покрытая большим количеством корок, которые трудно удаляются в виде слепка. Около костных стенок пазух носа находятся специфические гранулемы, которые поражают мукопериост и нарушают питание кости. Перед тем как кость начнет разрушаться происходит процесс её деминерализации.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

При Гранулематозе Вегенера наиболее ярким и закономерным первичным проявлением заболевания является поражение верхних дыхательных путей. У трети пациентов наблюдается поражения уха, но средний отит только в редких случаях является первым признаком заболевания. В некоторых случаях возникают такие осложнения, как парез лицевого нерва, распространение патологического процесса на лабиринт, с развитием лабиринтита.

Позвоните нам по телефону +7 (495) 642-45-25

или воспользуйтесь формой обратной связи

Системное поражение при гранулематозе Вегенера достаточно часто проявляется как сочетание ринологических и офтальмологических симптомов, проявляющихся как кератит (воспаления роговицы глаза). В случае если гранулематозные инфильтраты располагаются глубоко в области роговой оболочки, они могут изъязвляться, что приводит к образованию глубоких язв, которые имеют подрытые приподнятые края. В патологический процесс может вовлекаться и склера. Если процесс затрагивает поверхностные слои склеры, то возникает эписклерит, а в случае если воспаляются глубокие слои, то развивается склерит. В некоторых случаях развивается более тяжелое заболевание – увеит (воспаление сосудистой оболочки глазного яблока). При развитии кератосклеритов и кератосклероувеитов возникает отек конъюнктивы глаза, а пациенты жалуются на боль в глазу и ухудшение зрения, появление слезотечения и светобоязни, возникновению блефароспазм (стойкое спазматическое смыкание век). При возникновении таких симптомов необходима консультация врача офтальмолога.

Патологический процесс в области глаза чаще всего бывает односторонним. На поздних стадиях развития Гранулематоза Вегенера нередко развивается экзофтальм (выпученные глаза) или энофтальм (западение глазного яблока). Экзофтальм часто возникает, если в орбите имеется гранулематозная ткань и может рецидивировать. Энофтальм проявляется как поздний симптом Гранулематоза Вегенера. Он возникает из-за образования рубцов в тканях орбиты и атрофии зрительного нерва.

Гораздо реже встречаются язвенно-некротические изменения в гортани, глотке и трахее.

При этом слизистая оболочка гиперемирована (выражено покрасневшая), а на небных дужках, миндалинах, мягком небе и задней стенке глотки появляются бугорки, которые быстро изъязвляются. Эрозированную поверхность покрывает налет, который имеет серо-желтый цвет и трудно снимается, а поверхность под ним кровоточит. Пациенты жалуются на охриплость, боли в горле, стридорозное (шумное, свистящее) дыхание. Потом боль усиливается и наблюдается обильная саливация (слюнотечение). По мере нарастания симптомов возникает слабость, головная боль, разбитость, повышается температура.

На 2 и 3 стадиях развития Гранулематоза Вегенера наиболее частым клиническим проявлением является поражение лёгких. При этом возникает кашель, который иногда сопровождается отдышкой и кровохарканьем. В легких можно обнаружить округлые инфильтраты, которые могут быть единичными или множественными. При их распаде образуются полости с тонкими стенками, которые иногда заполнены жидкостью.

Классическим признаком 2 и 3 стадии развития Гранулематоза Вегенера является поражение почек. Характерными являются такие патологии как протеинурия (белок в моче), микрогемотурия (эритроциты в моче), прогрессирующая почечная недостаточность.

При Гранулематозе Вегенера поражение суставов, а также развитие язвенных поражений кожи отмечаются редко. Гораздо чаще наблюдаются такие общие симптомы, как слабость, повышение температуры, снижение веса.

Заболевание может протекать как в острой, так и хронической форме. Но чем острее было начало заболевания, тем тяжелее происходит его дальнейшее течение и быстрее наступает генерализация патологического процесса.

Атрофический риносинусит

Атрофический ринит — это клинический синдром прогрессирующей атрофии слизистой оболочки носа.

Он характеризуется парадоксальной заложенностью носа и густыми неприятными выделениями из него. У большинства пациентов диагностируется сопутствующий синусит, и поэтому это заболевание грамотнее называть атрофическим риносинуситом.

Атрофический риносинусит можно разделить на две формы: первичный и вторичный.

Первичный атрофический риносинусит

Первичный атрофический риносинусит чаще диагностируется у пациентов из групп с низким социально-экономическим статусом, проживающих в географических районах с теплым климатом. Области высокой распространенности включают южную часть Саудовской Аравии, Китай, Африку, Индию, Средиземноморье и Филиппины.

Атрофическому риносинуситу чаще подвержены женщины. В молодом возрасте его диагностируют чаще, чем в пожилом.

Клиническая картина

У пациентов появляется постоянное ощущение неприятного запаха в носу (данное нарушение обоняния называется какосмией). При этом также присутствует неприятный запах изо рта, заметный окружающим. Отсюда возник термин «озена» («зловоние»), который иногда используется, как синоним тяжелого первичного атрофического риносинусита.

Другие симптомы включают отсутствие обоняния (аносмия), носовые кровотечения, боль в носу, нарушение сна и удушье из-за обильных корок.

Пациенты жалуются на заложенность носа даже при чрезмерно широких носовых ходах, что лучше характеризуется понятием «отсутствие ощущения дыхания». Заложенность носа возникает из-за неправильного прохождения воздуха через полость носа, отсутствия сопротивления и ощущения потока воздуха из-за потери ткани, содержащей сенсорные рецепторы. То же явление наблюдается у пациентов с перфорацией перегородки носа.

Заболевание характеризуется замещением нормального псевдостратифицированного столбчатого эпителия плоским эпителием. Эта ткань лишена ресничек и бокаловидных клеток, продуцирующих слизь.

Наиболее частыми виновниками бактериального процесса в носу являются Klebsiella ozaenae, Proteus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae.

ЛОР-осмотр

При риноскопии (осмотре носа) врач видит блестящую, тонкую, бледную, а иногда и изъязвленную слизистую оболочку, покрытую толстыми желтыми, коричневыми или зелеными корками, иногда кровавыми, покрытыми гнойным налетом. Резорбция (разрушение) подлежащих хряща и кости приводит к увеличению объема полости носа. У некоторых пациентов диагностируется перфорация перегородки носа и вторичная седловидная деформация наружного носа (западение спинки носа).

Предрасполагающие факторы к развитию первичного атрофического риносинусита окончательно неизвестны. Обсуждается, что это могут быть эндокринные, сосудистые, инфекционные и аутоиммунные заболевания, а также профессиональный вред (работа в пыльных загрязненных помещениях с химической или технической пылью).

Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

Возможные находки включают:

Вторичный атрофический риносинусит

Вторичному атрофическому риносинуситу предшествует травма или хирургическое вмешательство, приводящие в последующем к воспалительному процессу в носу, достигающему наивысшей степени повреждения слизистой оболочки и присоединения суперинфекции.

Пациенты с атрофическим риносинуситом отличаются от пациентов со стандартным хроническим риносинуситом трудноизлечимым характером симптомов и наличием постоянных гнойных выделений из носа.

Выделяют два подтипа вторичного атрофического риносинусита: «влажную» и «сухую» формы.

Клиническая картина

Типичный пациент с «влажной» формой — пациент, перенесший несколько внутриносовых вмешательств, страдающий хроническим риносинуситом с гнойным отделяемым. При бактериологическом исследовании из носа, как правило, выделяются колиформные бактерии (Escherichia coli, кишечная палочка). Большинство пациентов уже проходили лечение несколькими курсами антибиотиков, что в итоге привело к присутствию полирезистентных (устойчивых ко многим антибиотикам) штаммов бактерий. Системная антибактериальная терапия в итоге не улучшает, а наоборот ухудшает состояние пациента.

У пациентов с «сухой» формой вторичного атрофического риносинусита отмечается сухость слизистой оболочки полости носа с наличием обильных кровянистых корок, которые пациенты иногда вынуждены удалять пинцетом. Самая распространенная причина данного состояния — саркоидоз верхних дыхательных путей.

Повторные и обширные операции по поводу «хронического синусита» на околоносовых пазухах носа (в том числе с радикальными вмешательствами на средних и нижних раковинах) — в попытках улучшить ситуацию — приводят только ухудшению и более агрессивному течению заболевания. Эту форму частично ятрогенного риносинусита иногда называют «синдромом пустого носа». Некоторые пациенты представляют собой «назальных калек», что выраженно снижает их качество жизни.

В посеве из носа при «сухой» форме выделяется синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и золотистый стафилококк (S. aureus). При этом зачастую очень трудно ответить на вопрос, связаны ли данные микроорганизмы с имеющимся в моменте воспалением или представляют собой уже «типичную колонизацию» поврежденного эпителия.

ЛОР-осмотр

При риноскопии врач видит тонкую, отечную или зернистую слизистую оболочку, покрытую гнойными корками.

Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

Постоперационный атрофический риносинусит может проявляться отсутствием или уменьшением размеров средних или нижних носовых раковин, почти полным отсутствием перегородок решетчатых пазух, утолщением слизистой оболочки околоносовых пазух.

Гранулематозный и постлучевой атрофический риносинусит может проявляться диффузными изменениями слизистой оболочки в околоносовых пазухах и заметным отеком мягких тканей носовых раковин.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основании истории заболевания, данных риноскопии и компьютерной томографии носа и околоносовых пазух.

Лечение атрофического риносинусита

Контролируемые исследования, оценивающие методы лечения атрофического риносинусита, не проводились, имеющиеся данные ограничены наблюдательными исследованиями и описаниями клинических случаев.

Пациентам рекомендуется промывание носа на постоянной основе для предотвращения образования новых корок и сухости уже атрофированной слизистой оболочки. Промывать нос лучше подогретым изотоническим раствором не менее двух раз в день. Рекомендуется использовать устройства в виде баллонов, леек (Долфин, Revyline Nasal и аналогичные продукты). Полость носа следует промывать достаточным объемом раствора (> 200 мл в каждую половину носа при одном промывании).

Солевые спреи с ксилитолом (например, Xlear) также оказывают положительный эффект при регулярном использовании.

После промывания носа рекомендуется смазывание слизистой оболочки маслами, кремами и мазями. К допустимым продуктам относятся вазелин, глицерин.

Данных об эффективности антибиотиков, добавляемых в растворы для промывания при атрофическом риносинусите, недостаточно. Есть только отдельные сообщения о клинических случаях и небольшие серии пациентов, в которых была показана полезность данного метода лечения. Рекомендовать его на регулярной основе всем пациентам пока невозможно, требуется дальнейшее изучение вопроса.

В случаях добавления антибиотика к терапии его следует подбирать на основании актуального посева из полости носа. Длительность промывания носа с антибиотиками варьирует. Есть условная рекомендация — до момента, когда пациент перестанет замечать гнойные выделения из носа.

Также рекомендуется применение мупироцина в виде интраназальной мази. Длительность курса также варьирует и определяется врачом в каждом конкретном случае.

Для пациентов с вторичным атрофическим риносинуситом и активным воспалением в носу одни исследователи рекомендуют применение глюкокортикоидов в виде назальных спреев или промываний, в то время как другие категорически против данного назначения.

При атрофическом риносинусите противопоказаны любые сосудосуживающие средства, как пероральные, так и местные, так как они приводят к еще большему ухудшению кровоснабжения слизистой оболочки носа.

Были предложены несколько видов хирургических вмешательств. Процедуры включали временное закрытие ноздрей для облегчения восстановления эпителия (операция Юнга), хирургическую имплантацию акриловых, тефлоновых или полиэтиленовых материалов для уменьшения объема носа, процедуры с инъекцией аллогенной кости, жира или плацентарной ткани. Поскольку адекватных научных исследований не проводилось, эти процедуры не рекомендуются.

Прогноз

Во многих случаях атрофический риносинусит сохраняется на всю жизнь. Есть данные, что «влажная» форма вторичного атрофического риносинусита у некоторых пациентов спонтанно «выгорает» и переходит в «сухую».

Как проходит лечение атрофического риносинусита в клинике Рассвет?

Правильная диагностика имеет важное значение для назначения лечения. Необходимо дифференцировать обострение хронического риносинусита от вторичного атрофического риносинусита, так как тактика ведения пациентов кардинально отличается.

Для постановки диагноза недостаточно выполнить только риноскопию. Всем пациентам мы проводим эндоскопическое исследование полости носа, позволяющее более полно оценить степень имеющихся изменений, что также имеет важное значение для последующего лечения.

Рутинная рентгенография пазух носа не должна назначаться данной группе пациентов. Предпочтение мы всегда отдаем компьютерной томографии.

При первичной диагностике пациент консультируется терапевтом, ревматологом, дерматовенерологом, исключаются такие заболевания как саркоидоз, болезнь Вегенера, лепра, сифилис и другие.

При подозрении на гранулематозные заболевания и неоднозначных данных лабораторных исследований мы выполняем биопсию слизистой оболочки полости носа для окончательной постановки диагноза.

Около 50% пациентов с атрофическим риносинуситом страдают от социальной изоляции и депрессии. В клинике работают высококвалифицированные психиатры, психотерапевты и психологи, всегда готовые оказать помощь данной группе пациентов.