что такое нефрон в биологии

НЕФРО́Н

Том 22. Москва, 2013, стр. 540

Скопировать библиографическую ссылку:

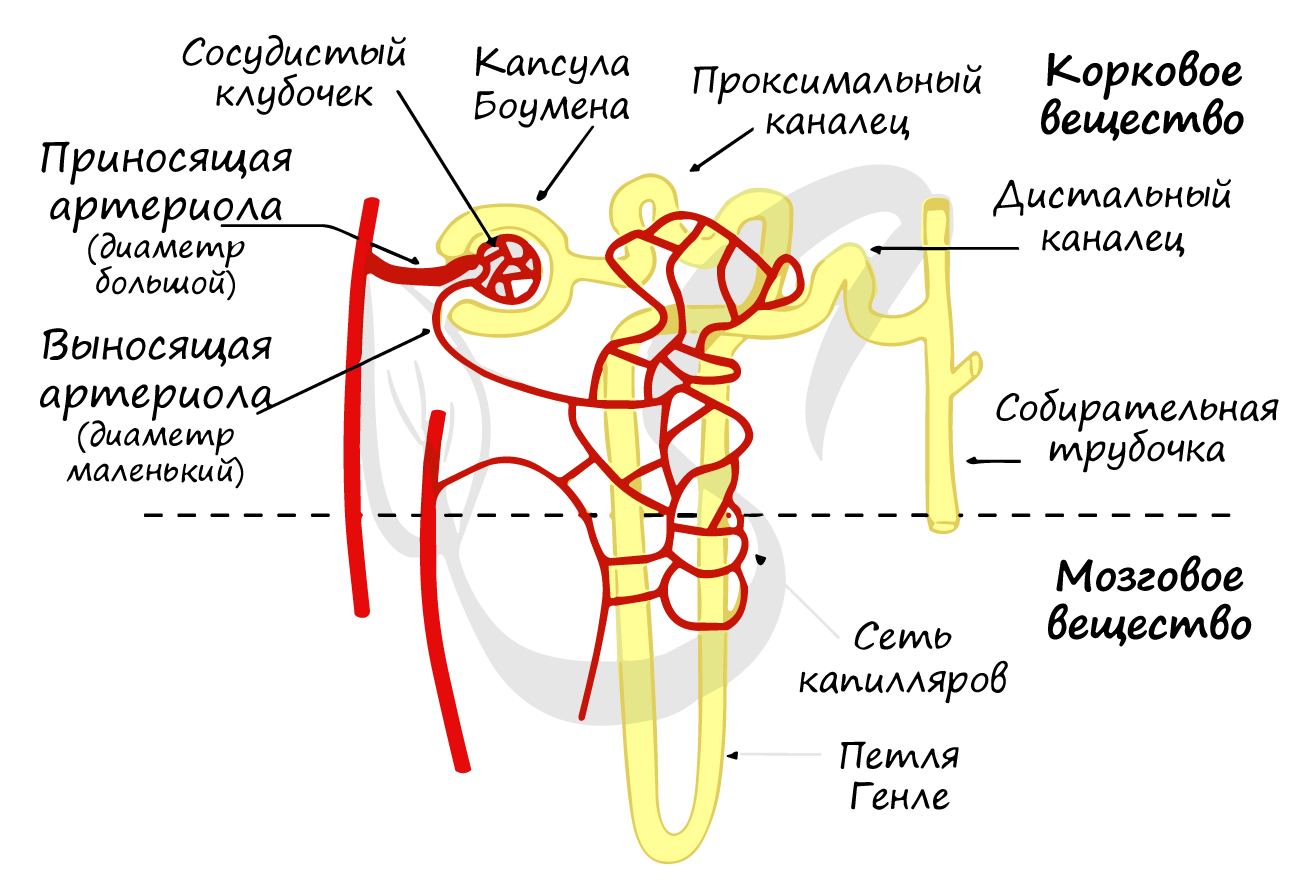

НЕФРО́Н (от греч. νεφρός – почка), основная структурно-функциональная единица почек позвоночных. Совокупность Н. (у человека в обеих почках их ок. 2 млн.) обеспечивает ультрафильтрацию плазмы крови из капилляров (см. Мочеобразование ) и ряд др. функций. Различают бесклубочковые (агломерулярные) Н. (у некоторых видов рыб), состоящие из клеток канальцев, и клубочковые Н., имеющие т. н. мальпигиево тельце (образовано боуменовой капсулой, окружающей клубочек капилляров) и систему канальцев. Клетки Н. специализированы для выполнения осн. функций почки. В Н. различают проксимальный и дистальный (кроме нескольких видов костистых рыб) сегменты и соединяющий их отдел. Н. птиц и млекопитающих представлен мальпигиевым тельцем, проксимальным сегментом (извитой и прямой проксимальные канальцы), тонким канальцем петли Генле (нисходящая и восходящая части; преобразованный соединит. отдел низших позвоночных), дистальным сегментом, включающим толстый восходящий каналец петли Генле, дистальный извитой каналец и связующий каналец, соединяющий Н. с собирательной трубкой. Канальцы различаются длиной, диаметром, строением клеток, функциями. В почках млекопитающих и человека существуют два типа Н.: корковые (клубочки находятся внутри коркового слоя) и юкстамедуллярные (клубочки находятся у границы коркового слоя и мозгового вещества почек).

Мочевыделительная система

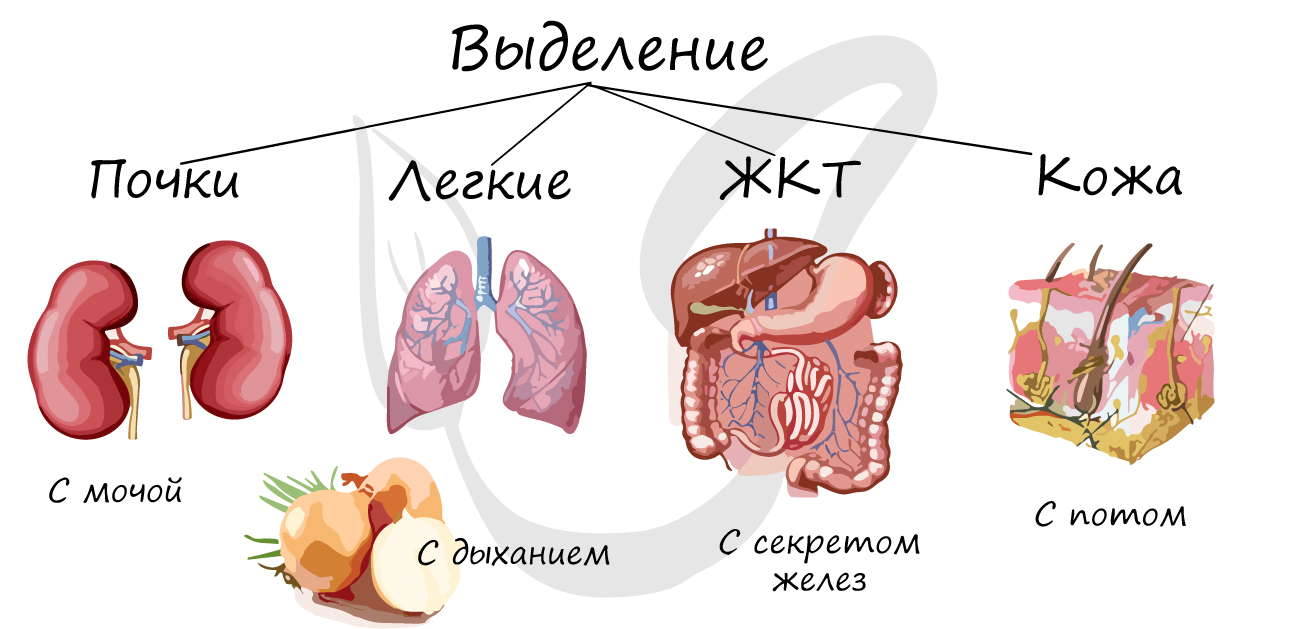

Выделение

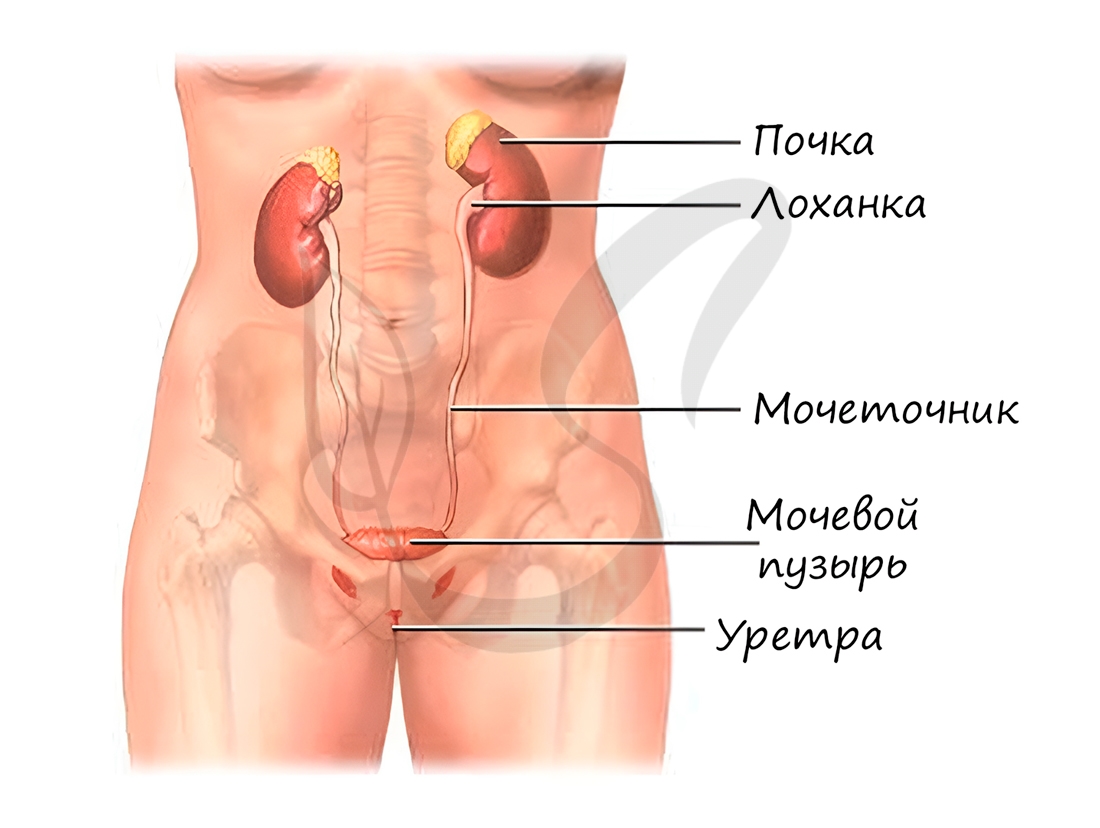

К органам, выполняющим функции выделения, относятся: почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, а также легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа.

Небольшая часть мочевины и мочевой кислоты, а также лекарства выводятся вместе с секретом желез желудочно-кишечного тракта. Потовые железы кожи выделяют мочевую кислоту, соли, воду, мочевину. В процессе дыхания из легких улетучивается углекислый газ, вода, алкоголь, эфиры.

Почки

Функции почек

Из организма удаляется мочевина, мочевая кислота, соли аммиака. Напомню, что мочевина образуется не в почках, а в печени, поэтому почки в данном случае играют роль фильтра.

Регулируют число эритроцитов, вырабатывая гормон эритропоэтин, который стимулирует образование эритроцитов в красном костном мозге.

Выделительная и кровеносная системы очень тесно взаимосвязаны, в чем мы убедимся по ходу изучения выделительной системы.

Нефрон

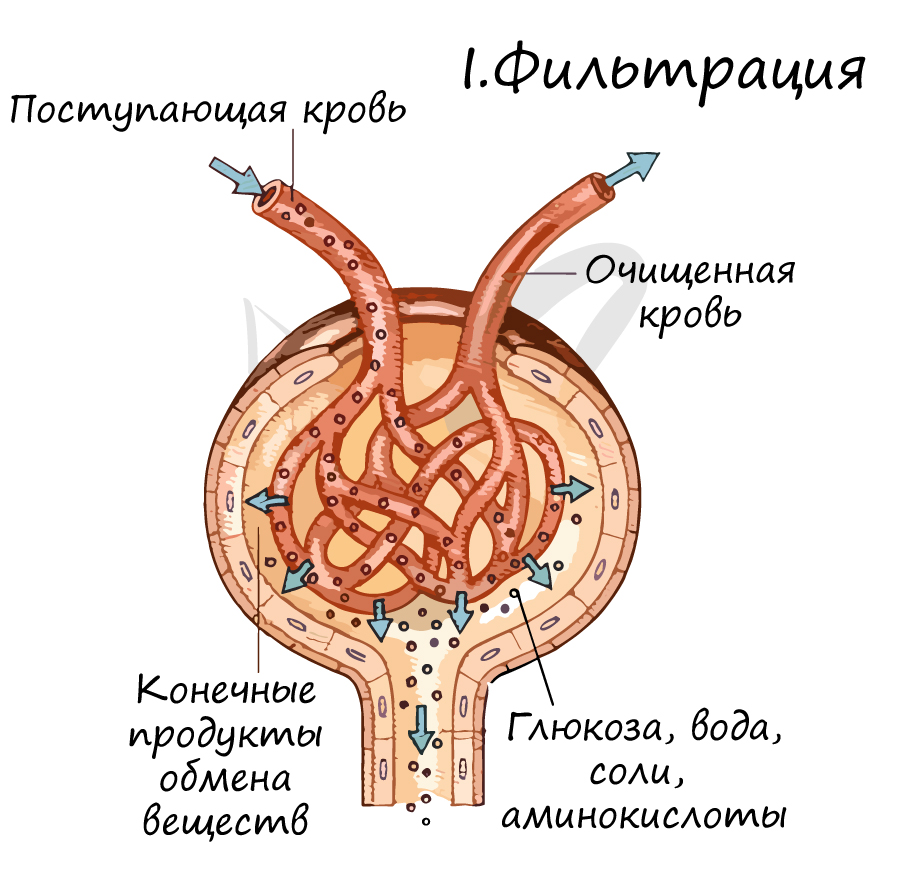

Запомните, что в основе мочеобразования лежат три процесса: фильтрация, реабсорбция (вторичное всасывание) и секреция. Изучая их, мы поймем, как функционирует нефрон, и разберем его строение.

Не могу ни акцентировать ваше внимание на том факте, что в первичной моче оказывается очень много нужного и полезного нашему организму. Вдумайтесь: через фильтр профильтровывается не только мочевина, но и глюкоза, вода, витамины, минеральные соли. Потерять такие ценные вещества для организма было бы большой оплошностью, и следующий этап исправляет допущенную организмом «ошибку» при фильтрации.

Мы добрались до третьего финального этапа мочеобразования. На этапе секреции происходит транспорт веществ из крови (капилляров, оплетающих канальцы нефрона) в просвет канальцев нефрона.

В результате реабсорбции и секреции из первичной мочи образуется вторичная, объем которой составляет 1-1,5 литра в сутки.

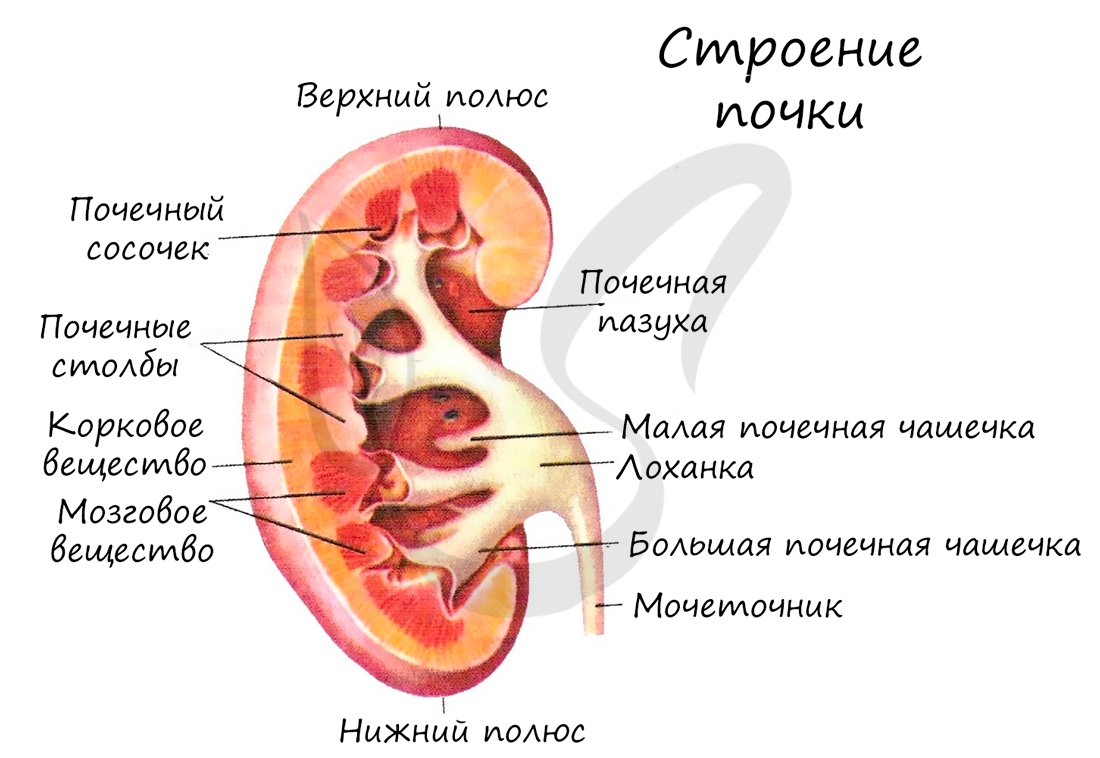

Вторичная моча через дистальные канальцы поступает в собирательные трубочки, куда таким же путем открываются дистальные канальцы многих других нефронов. Собирательные трубочки открываются на верхушках почечных пирамид, из низ выделяется моча и поступает в малые, затем в большие почечные чашечки, лоханку и далее в мочеточник.

Регуляция эритроцитопоэза и артериального давления

При многих болезнях почек эритропоэтин в виде лекарственного препарата применяют, чтобы добиться увеличения числа эритроцитов и устранить анемию (малокровие).

Регуляция работы почек

Заболевания

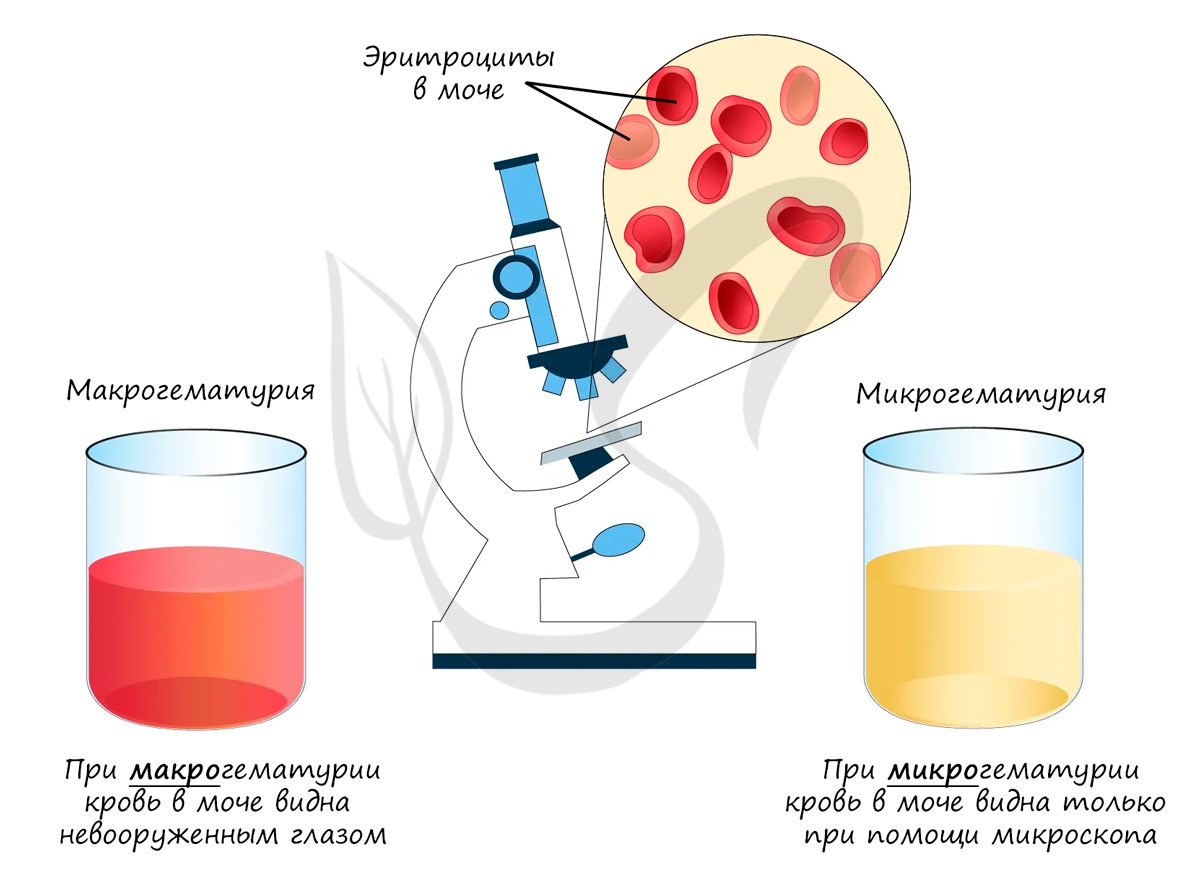

Хорошо зная три основных процесса: фильтрацию, реабсорбцию и секрецию, вы легко сможете предположить, на каком из этих этапов возникло нарушение работы почек. Эффективность работы почек и их состояние можно легко оценить по анализу мочи. Сейчас вам следует ненадолго представить себя врачом нефрологом 😉

Приходит заключение из лаборатории. В моче пациента найдены белок, кровь (эритроциты), гной (лейкоциты). Вам известно, что форменные элементы крови и крупные белки в норме не проходят через «сито» на этапе фильтрации и не должны обнаруживаться в моче. Таким образом, патология локализуется в почечном тельце.

Следующее заключение, которое вам предстоит изучить, выглядит по-другому. Гноя, крови и белков в моче не обнаружено, однако присутствует глюкоза (сахар). Такая находка может быть признаком сахарного диабета.

На схеме ниже вы можете наглядно увидеть симптомы, которые сопровождают сахарный диабет. Этиологию (причины) и патогенез (механизм развития) сахарного диабета мы изучим, когда будем говорить об эндокринной системе.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое нефрон в биологии

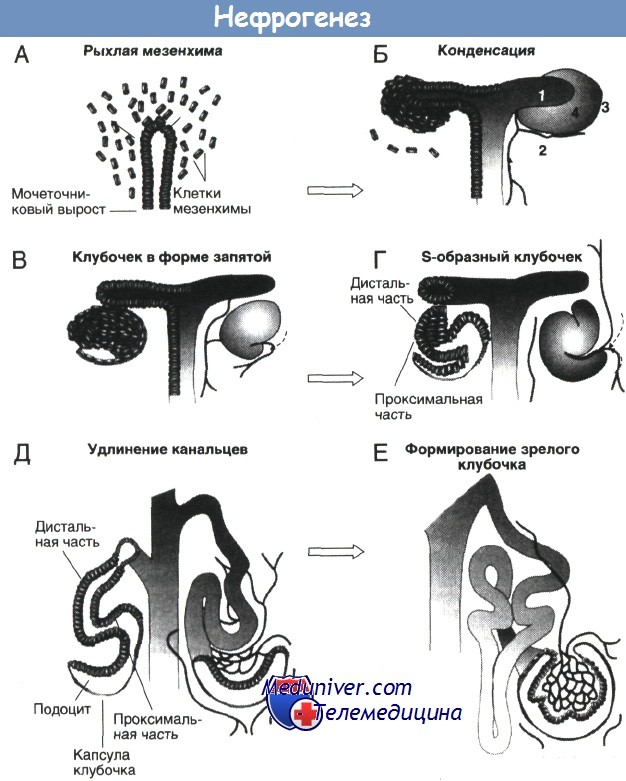

В процессе развития почки происходит онтогенетическая рекапитуляция трех органов: предпочки (пронефроса), первичной почки (мезонефроса) и окончательной почки (метанефроса). Первые две существуют очень недолго, однако необходимы для формирования окончательной почки. До недавнего времени наши знания о морфогенезе почек большей частью ограничивались только описаниями, пусть и изящными, анатомии развития эмбриона. Достижения молекулярной биологии проливают свет на сложные механизмы, лежащие в основе структурного (и функционального) развития почки.

Почка развивается из промежуточной мезодермы. У человека на третьей неделе внутриутробного развития закладывается предпочка — рудиментарный и, по имеющимся данным, нефункционирующий орган, претерпевающий обратное развитие между четвертой и пятой неделями. Предпочка возникает в головном конце эмбриона между вторым и шестым сомитами. Она состоит из пяти—семи везикул, переходящих в канальцы, которые открываются в проток предпочки — предшественник вольфова протока.

Из вольфова протока развивается мочеточниковый вырост, необходимый для образования окончательной почки. Если предпочка не развилась, это приведет к агенезии почки, а в некоторых случаях также надпочечника и легкого на той же стороне тела. Второй временной почкой у человека и других высших позвоночных является первичная почка, которая закладывается между третьей и четвертой неделями внутриутробного развития. В ней развиваются структуры, сходные с клубочками; это первая функциональная единица почки человеческого эмбриона. Между пятой и двенадцатой неделями канальцы первичной почки (около 40) открываются в вольфов проток.

Затем первичная почка подвергается дегенерации от головного конца эмбриона к ножному; из вольфова протока у мальчиков образуются придаток яичка и семявыносящий проток, а из канальцев первичной почки — выносящие канальцы яичка. У девочек вольфов проток частично подвергается обратному развитию, однако сохраняются рудиментарные структуры, такие как придаток яичника, околояичник и гартнеров канал. Вольфов проток у девочек необходим для развития мюллеровых протоков; если первичная почка не развилась нормально, наблюдаются агенезия почки и мочеточника на той же стороне тела, агенезия маточной трубы, а также контралатерально расположенная однорогая матка и атрезия влагалища.

Примерно на пятой неделе внутриутробного развития у млекопитающих закладывается окончательная почка. Ее развитие начинается с того, что мочеточниковый вырост (отросток каудальной части вольфова протока) и клетки мезенхимы метанефрогенной ткани взаимодействуют, индуцируя друг друга. У человеческого эмбриона мочеточниковый вырост дорсально внедряется в каудальную часть метанефрогенной ткани и вместе с ней перемещается в направлении головного конца эмбриона.

Смещение метанефрогенной ткани вверх из тазового положения в окончательное поясничное завершается между восьмой и девятой неделями внутриутробного развития. Перемещаясь вверх, почка, кроме того, разворачивается на 90°, так что почечные ворота занимают окончательное срединное положение. Что управляет смещением почки вверх и ее поворотом, пока не известно. Из мочеточникового выроста образуются чашечно-лоханочная система и мочеточники, и его рост и ветвление определяют сложную трехмерную структуру почки. Специфическая индукция метанефрогенной ткани ампулой мочеточникового выроста ведет к образованию нефронов, или нефрогенезу.

Нефрогенез — это сложный процесс дифференцировки и направленного роста клеток разных типов, приводящий к образованию нефронов. Под воздействием мочеточникового выроста клетки мезенхимы дифференцируются в клетки канальцевого и клубочкового эпителия. В свою очередь, индуцированная мезенхима стимулирует рост мочеточника вглубь метанефрогенной ткани и его ветвление. Вокруг кончика каждой ветви тесно группируются клетки мезенхимы — процесс, называемый конденсацией. После конденсации группа примерно из 100 клеток образует везикулу, которая развивается в клубочек, имеющий сначала форму запятой, а затем S-образную.

В ходе нефрогенеза из мезенхимы метанефрогенной ткани образуются клубочки, проксимальные канальцы, петли Генле и фибробласты интерстиция, а ветви мочеточникового выроста дают начало эпителию собирательных трубочек. У человеческого эмбриона образование клубочков завершается к 35-й неделе внутриутробного развития. После рождения новые нефроны уже не образуются. Однако каждый каналец продолжает созревать в течение еще нескольких месяцев — петля Генле удлиняется в направлении мозгового вещества почки, а проксимальный каналец делается более извитым.

В, Г. Примитивный клубочковый эпителий сворачивается сначала в структуру, имеющую форму запятой, а затем в S-образную. Д, Е. Проксимальные и дистальные канальцы удлиняются; одновременно формируется структура подоцитов, кровеносные сосуды образуют все больше петель внутри капсулы клубочка, и в конечном счете образуется зрелая сеть клубочковых капилляров. Сосуды клубочков, как полагают, начинают образовываться на ранних стадиях формирования клубочков (В, Г).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Хроническая почечная недостаточность

Почечная недостаточность – симптомокомплекс, возникающий на фоне различных заболеваний почек из-за объемного поражения нефронов. Бывает острой и хронической. Если изменения в почечной ткани при острой почечной недостаточности преимущественно обратимы, то с хронической формой заболевания все гораздо сложнее.

В основе возникновения хронической почечной недостаточности (ХПН) лежит гибель главных рабочих клеток почки – нефронов. Несмотря на достаточно высокую компенсаторную способность почек, прогрессирующая гибель нефронов приводит к постепенному угасанию их функций и нарушению жизнедеятельности всего организма. Результатом данного состояния сначала является уменьшение размеров почек (сморщенная почка), а затем полный отказ органа.

Согласно статистике, хроническая почечная недостаточность диагностируется сегодня у 500 из одного миллиона пациентов, что не так уж мало. И с каждым годом в Москве число больных с таким диагнозом неуклонно растет.

Почечная недостаточность: причины развития

Спровоцировать почечную недостаточность может множество факторов, которые исключить из жизни современного человека просто невозможно. К появлению хронической почечной недостаточности в первую очередь приводят такие неприятные недуги, как хронический пиелонефрит и особенно хронический гломерулонефрит. Также почечная недостаточность часто возникает на фоне подагры, сахарного диабета, амилоидоза, красной волчанки и многих других системных заболеваний и ревматических процессов:

Причиной развития хронической почечной недостаточности также являются врожденные аномалии почек и заболевания сосудов, провоцирующие нарушения в почечном кровотоке.

Симптомы хронической почечной недостаточности

Несмотря на высокие компенсаторные способности почек (даже 10 % оставшихся дееспособными нефронов могут в организме поддерживать относительно нормальный водно-электролитный баланс), уже на первых стадиях хронической почечной недостаточности нарушается электролитный состав крови, развивается ацидоз (закисление), в организме нарушается обмен белка и начинают накапливаться продукты метаболизма: креатинин, мочевина, мочевая кислота.

ХПН характеризуется прогрессирующим течением и имеет четыре основных стадии развития:

Независимо от причины заболевания, клиническая картина хронической почечной недостаточности одинаковая. Симптоматика нарастает с каждой стадией болезни. На первом этапе ХПН человек может даже не подозревать о наличии проблемы, поскольку патология проявляет себя не слишком специфичными жалобами – бессонницей, снижением аппетита, быстрой утомляемостью. Обычно такая симптоматика просто остается без внимания и списывается на простую усталость после трудового дня.

Компенсированная стадия почечной недостаточности приносит усиление симптомов, кроме того, картина дополняется новой симптоматикой:

Дальнейшее развитие хронической почечной недостаточности отличается еще большим снижением компенсаторной способности почек. Нарастают симптомы интоксикации, резко снижается диурез, кожа становится сухой, желтушной, истончается, теряется мышечная масса, появляется анемия, отеки, возникает устойчивое повышение артериального давления, одышка.

Если на начальных стадиях ХПН патологический процесс еще можно контролировать медикаментозно и при помощи специальной диеты, то терминальная стадия хронической почечной недостаточности сопровождается необратимыми изменениями в тканях почек и падением их фильтрационной возможности до минимума. В этом случае пациенты нуждаются в регулярном проведении гемодиализа и, в идеале, в трансплантации почки.

Диагностика

При подозрении на ХПН обязательно требуется консультация нефролога и проведение ряда лабораторно-инструментальных исследований. Самыми достоверными являются лабораторные пробы по Зимницкому, Ребергу, общие и биохимические анализы крови и мочи. Для постановки такого диагноза, как хроническая почечная недостаточность, основанием является:

На УЗИ, КТ или МРТ почек выявляется уменьшение их размера и выраженное снижение толщины паренхиматозной ткани, а эходоплерография сосудов почек демонстрирует снижение почечного кровотока.

Мощная диагностическая база Клиники Современной Медицины позволяет проводить комплексное обследование на ХПН и оперативно получать результаты, необходимые для установления правильного диагноза. Объем необходимых исследований специалисты клиники определяют на первичной консультации.

Лечение хронической почечной недостаточности

Современная нефрология располагает широкими возможностями в лечении хронической почечной недостаточности. Применение инновационных терапевтических методик позволяет принципиально изменить качество лечения ХПН и значительно замедлить прогрессирование болезни. Врачи нашей Клиники для лечения хронической почечной недостаточности в додиализной стадии применяют самые передовые медикаментозные и физиотерапевтические методики, позволяющие затормозить развитие болезни и минимизировать выраженность проявлений почечной недостаточности.

Терапевтическую схему врач-нефролог подбирает в каждом клиническом случае строго индивидуально, в зависимости от стадии заболевания, основной причины развития ХПН, клинической картины и ее выраженности, возраста пациента и общего состояния его здоровья. Терапевтические мероприятия направлены на устранение симптоматики, компенсацию уремии и нормализацию гемостаза. Немаловажную роль в лечении хронической почечной недостаточности играют диета и питьевой режим.

Следует помнить, что консервативное лечение демонстрирует высокие результаты только на начальных стадиях ХПН, когда отсутствуют необратимые изменения в почках. Поэтому пациентам, страдающим различными заболеваниями мочевыводящей системы, так важно регулярно обследоваться у нефролога, ведь даже минимальные исследования – анализы крови и мочи – дают достаточно информации о состоянии почек.

Наш медицинский центр оказывает самый широкий спектр услуг. Вы всегда можете обратится к нам по вопросам лечения нефрологических заболеваний. Мы готовы оказать вам услуги лечения хронического гломерулонефрита и лечения хронического интерстициального нефрита.

«Поздний» гидронефроз. Современные подходы к диагностике и лечению

Реконструктивные операции при раннем гидронефрозе при относительно небольших лоханках смешанного типа, как правило, достигают хорошего структурно-функционального результата. Значительно ниже эффективность лечения больных поздними стадиями заболевания, при которых верхние мочевые пути (ВМП) обычно представлены большими (часто – «гигантскими») экстраренальными лоханками и фиксированными перегибами верхней трети мочеточника, а функция почечной паренхимы существенно снижена. Этим пациентам до сих пор, как правило, выполняется нефрэктомия. Частота органоуносящих пособий достигает 37% (3,7). Столь высокий процент нефрэктомий во многом обусловлен отсутствием единого подхода к оценке структурно-функционального состояния почки и ВМП при выраженной дилатации чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) и, что очень важно, критериев обратимости состоявшихся изменений (1, 5, 6, 10). Улучшению результатов лечения этой категории больных могут способствовать современные фундаментальные клинические и морфологические исследования, свидетельствующие о крайне высокой регенераторной способности почечной ткани при длительно существующей обструкции ВМП (4, 8, 9, 11, 10, 12). Во многом благодаря использованию современных морфо-функциональных методик открываются перспективы создания надежных прогностических критериев состояния почечной паренхимы и ВМП у больных гидронефрозом. Это позволяет продолжить исследования для выработки научно-обоснованных подходов, как к органосохраняющим, так и органоуносящим операциям.

Материалы и методы

Приведены результаты обследования и лечения 34 больных поздними стадиями гидронефроза (терминальные А и Б стадии по классификации академика Н.А. Лопаткина (1969, 1978).

Произведено 26 операций Андерсена-Хайнса, 8 – нефрэктомий.

Результаты исследования

Структурно-функциональное состояние почечной паренхимы у всех больных было значительно изменено (таблица 1).

Таблица 1. Структурно-функциональное состояние почечной паренхимы у больных «поздним» гидронефрозом до дренирования ЧЛС (n=34).

УЗИ (почечная паренхима, мм)

(индекс резистентности дугообразных артерий)