что такое научно популярная статья

Научно-популярные статьи: что это такое

Научно-популярные статьи: что это такое

Наука и общество – это два мира, которые часто находятся далеко друг от друга и, чтобы ликвидировать разрыв, ученые пишут статьи для публикации в журналах и газетах. Научно-популярная литература, найденная в таких познавательных изданиях как «National Geographic», «В мире науки», «Наука и жизнь», «Знание – сила» – это один из распространенных способов взаимодействия с общественностью.

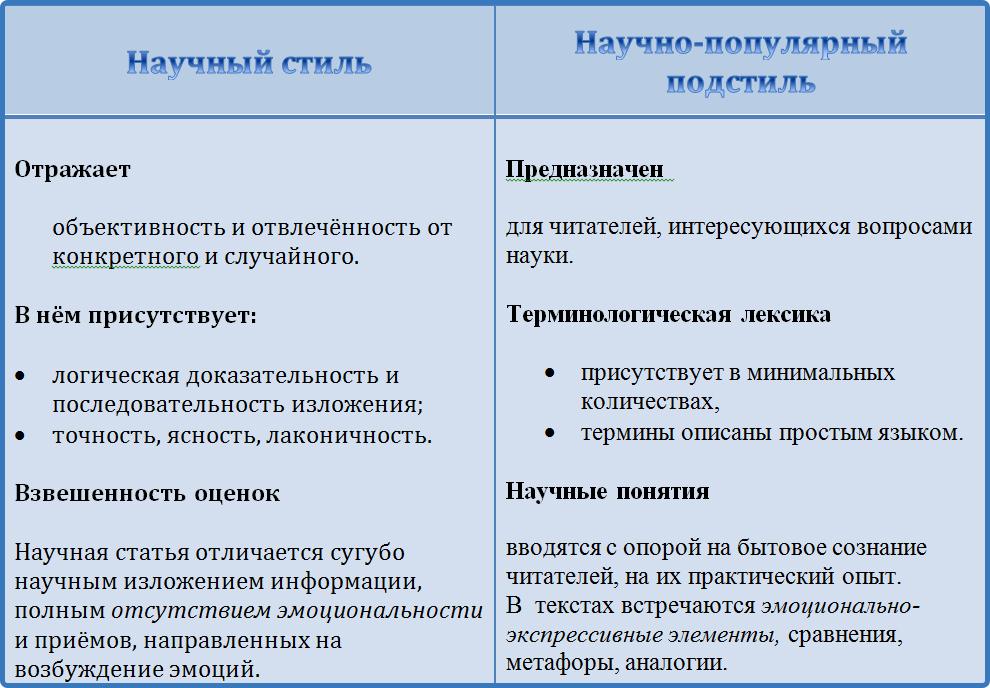

Типы научных статей

Самое важное, что нужно помнить при написании научно-популярных материалов – предполагаемый читатель не является экспертом и имеет небольшие познания в изучаемой области. Начинающим исследователям и студентам предлагается выбрать наиболее подходящий способ передачи познавательных рукописей. Существуют различные типы научной литературы, многие требуют оригинального исследования (отнесены к категории первичной литературы), а другие основаны на ранее опубликованных работах (вторичная литература). Важно иметь четкое представление о различных типах текстов, которые относятся к научно-популярным материалам. Некоторые из возможных типов научных статей:

Признаки научной статьи

В науке и технике основная цель академического письма – это сообщить о чем-то. А основная цель научно-популярных текстов – развлечение. Обе формы статей также могут быть предназначены для убеждения: чтобы заверить читателя, что определенная точка зрения подтверждается данными или другими доказательствами. В научно-популярных печатных материалах, убеждение используется чаще всего при обсуждении спорных тем, к примеру, таких как изменение климата и вакцинация. «Научпоп» позволяет узнать о научной жизни, но читать такие маленькие публикации или сборники достаточно просто.

Также научно-популярные публикации имеют следующие отличительные признаки и характеристики:

Зная признаки коротких познавательных публикаций, автор может написать работу, которую сможет читать и понимать любой пользователь.

Нужно ли соискателю писать научные статьи

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») автор должен «печататься» в изданиях, перечень которых определяет Высшая аттестационная комиссия.

На практике соискателю лучше всего заявлять как минимум о трех научно-популярных публикациях, которые будут составлять характеристику автора. Начинать писать популярные познавательные статьи лучше уже в студенческое время. Короткие, небольшие научно-популярные рукописи позволяют определить аттестационной комиссии уровень подготовки студентов к сдаче диссертационной работы. К зачету принимаются и работы, опубликованные в интернете. Срок давности для статей составляет 10 лет.

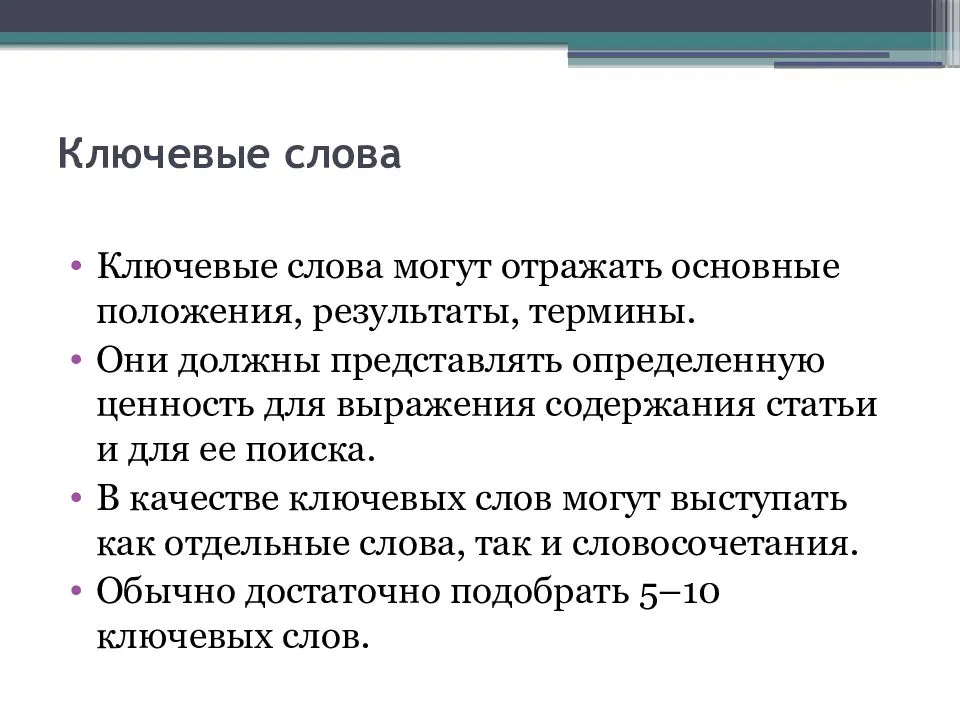

Ключевые слова в научной статье

Ключевые слова отражают суть публикации. Они делают материал доступным для поиска и гарантируют, что автор получит больше ссылок. Поэтому надо включать наиболее релевантные «ключевики», которые помогут другим авторам найти данную статью, отражая характеристику и особенности публикации. Это увеличит число людей, которые будут читать рукопись, и приведет к большему количеству цитирований. Вот несколько советов, которые помогут создать релевантные и эффективные ключевые слова для публикации:

Бывает трудно подобрать эффективные ключевые слова, но потраченное время стоит того, чтобы сделать их правильными. В конце концов, этот маленький сегмент публикации может значительно повлиять на шансы быть опубликованным, прочитанным и процитированным.

Перевод научных статей

Для перевода научно-популярных рукописей требуются две основные вещи:

Перевод научно-популярных статей позволяет увеличить объем доступной информации. Переводя публикации, автор делает собственные открытия и теории доступными для более широкой аудитории, которая затем может развить и расширить это исследование еще больше.

Профессиональный научный перевод увеличивает шансы на то, что публикации будут приносить пользу человечеству на протяжении веков. Переведенные работы могут быть размещены на иностранных интернет-ресурсах.

Как посчитать печатные листы в научной статье

Для того, чтобы рассчитать объем публикации и подготовить работу к печати, автору необходимо учесть следующее:

Объем текста может оцениваться «по листам» и «по знакам». Для монографий актуальным будет являться первый вариант. Согласно государственным стандартам, печатный лист имеет размер 60 на 90 см. В России есть стандарты и для наполнения авторского листа. Это:

Для расчета объема текста в авторских знаках, достаточно открыть в «ворде» статистику, а затем имеющееся количество знаков разделить на 40 000.

Научно-популярная литература

Научно-популярная литература — литературные произведения о науке, научных достижениях и об учёных, предназначенные для широкого круга читателей.

Научно-популярная литература направлена как на специалистов из других областей знания, так и на малоподготовленных читателей, включая детей и подростков. В отличие от научной литературы, произведения научно-популярной литературы не рецензируются и не аттестуются. [источник не указан 25 дней]

Научно-популярная литература включает произведения об основах и отдельных проблемах фундаментальных и прикладных наук, биографии деятелей науки, описание путешествий и т. д., написанные в различных жанрах.

Лучшие популярные сочинения пропагандируют достижения передовой науки в форме, наиболее доступной читателям, которым они предназначены. В поэтической форме были написаны первое в Европе популярное произведение о науке — «О природе вещей» Лукреция Кара и «Письмо о пользе стекла» М. В. Ломоносова. Из бесед возникли «История свечи» М. Фарадея и «Жизнь растения» К. А. Тимирязева. Известны популярные сочинения, написанные в форме календаря природы, этюдов, очерков, «интеллектуальных» приключений и т. п.

Содержание

Научно-популярные книги

В научно-популярных книгах обычно приводятся общие сведения по какому-либо тематическому вопросу. Нацеленные на широкого читателя, эти издания пишутся простым языком, иногда с юмором, обычно содержат минимальное число формул и исчислений и большое количество иллюстраций.

Известные научно-популярные книги

Научно-популярные журналы

Научно-популярный журнал обычно содержит новости науки, научно-популярные статьи, колонку интересных фактов и фоторепортажи.

В таких журналах содержится очень много иллюстраций, таблиц, ссылок, интересных фактов в статьях. Все статьи выдержаны в научно-популярном стиле.

Научно-популярные журналы и бюллетени России

Научно-популярная литература в мире

Американский популяризатор математики Мартин Гарднер вёл рубрику в журнале Scientific American.

Научно-популярная литература в России

В начале XX века Яков Исидорович Перельман писал научно-популярные книги по физике и математике. Виталий Бианки описывал жизнь животных. Петр Кошель выпустил в 2000 г. книги для подростков: «На заре человечества» и о биологии — «В стране вечных загадок».

Литература

|

Популяризация науки Популяризация науки | |

|---|---|

| Главные статьи | Популяризация науки · Научный миф · Научно-популярный стиль |

| Популяризаторы | |

| Средства | |

| Сообщества | Премия Калинги |

Полезное

Смотреть что такое «Научно-популярная литература» в других словарях:

Научно-популярная литература — литература, посвящённая изложению научных идей в форме, доступной пониманию широкого круга читателей неспециалистов. Для подраста ющего поколения Н. п.л. источник познания разнообразия мира, приобщения к радости первых самостоятельных научных … Педагогический терминологический словарь

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА — литература, доступная широким слоям читателей неспециалистов в данной области науки и техники, с изложением их основ и популяризацией современных достижений … Профессиональное образование. Словарь

Научно-популярная литература — произведения о науке и её творцах, предназначенные для неспециалистов в данной области знания. Превращение науки в производительную силу, высокие темпы её развития, растущая дифференциация и интеграция, её социальный характер привлекают к … Большая советская энциклопедия

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА О ЗОЛОТОМ ПРОМЫСЛЕ XVIII — XIX вв. — АИ Акты исторические, собранные и изданные Археологической комиссиею. Т.5.Гр. 72, 268. СПб., 1841. Анд., 1887 Андерсон И.В. Справочная книжка для путешественника или поискателя золота и других металлов и ценных минералов. М., 1887. Без., 1869… … Словарь золотого промысла Российской Империи

Научно-художественная литература — особый род литературы, рассказывающей о науке, о научных исканиях, «драме идей» в науке и судьбах её реальных творцов; рождается на стыке художественной, документально публицистической и научно популярной литератур. Развиваясь в… … Большая советская энциклопедия

Научно-популярное телевидение — Научно популярное телевидение одно из средств популяризации науки. Содержание 1 Телепередачи 1.1 Российские 1.2 Американские … Википедия

Литература — Библиотека колледжа Мертон Литература (лат. lit(t)eratura, написанное, от lit … Википедия

Популярная библиотека химических элементов — 1 й том 3 го издания «Популярная библиотека химических элементов» научно популярное издание, содержащее сведения об истории открытия, свойствах, областях применения и интересных фактах, связанных с химическими элементами. В историческую… … Википедия

Научно-популярный фильм — Урок астрономии (короткометражный фильм) реж. Семён Райтбурт Научно популярный фильм жанр (вид) кинодокументалистики, задачей которого является обнародовать научные сведения, факт и результаты ис … Википедия

Научно-биографическая серия — «Научно биографическая серия» книжная серия биографий выдающихся отечественных и зарубежных учёных, сделавших важный вклад в различные области науки и техники. Основана в 1959 году. Выходила в издательстве Академии наук СССР, преобразованном в… … Википедия

О том, как писать научно-популярные статьи

Я давно хотел написать эту статью, просуммировав приобретённый опыт (как и в большинстве других статей), но всё никак руки не доходили. Теперь вот сподобился.

Научно-популярное чтиво занимает промежуточное положение между собственно научной литературой и художественной. К сожалению, многие авторы, дорвавшиеся до клавиатуры и жаждущие поделиться с общественностью гениальными мыслями, не сознают смысл отличий этих трёх категорий писанины, в результате чего часто впадают в крайности, а то и вовсе производят чудовищные коктейли, которые попросту невозможно читать.

Вот с отличий и начнём — по основным, так сказать, параметрам.

1. Подача информации. Научная литература оперирует фактами. Задача научной статьи в плане подачи информации — сделать так, чтобы любой читатель понял её абсолютно однозначно. Именно поэтому весь научный текст, как правило, пестрит канцеляризмами, громоздкими конструкциями и так далее — всё это сделано для устранения разночтений.

Художественная же литература, как подсказывает кэп Очевидность, оперирует образами. В первую очередь это делается потому, что задача художественного текста — передать эмоции и создать в сознании читателя синестетическую картинку, то есть такую, где есть и цвет, и звук, и запахи, пусть даже всё это — воображаемое. А для этого нужны понятные заскорулзым мозгам читателя образы, потому что эволюция вырастила мозг, думающий образами. Я затрагивал эту тему в «Метаморфозах сознания» (да, это бессовестный самопиар), так вот, человеку значительно проще воспринимать информацию, поданную наглядно, и тяжело — абстрактную. Именно поэтому математика сложна для многих людей, и именно поэтому научные статьи тяжелы для восприятия.

Соответственно, научпоп оказывается меж двух огней. С одной стороны, оно всегда основано на фактической основе. С другой — если писать канцелярщиной, это будет тупо скучно. Золотая середина, на мой взгляд, заключается в том, чтобы сохранять логико-фактическую часть в неизменности, но при этом подавать её красочными формулировками. Меньше точных цифр, больше сравнений (всегда корректных), ну и образы желательно использовать более-менее точные. В этом и лежит основная сложность.

2. Увлекательность. Автору научной статьи, как правило, глубоко наплевать, интересна она читателю или нет. У него читателю клюёт уже на тему — если вы занимаетесь изучением деградации матрицы углекомпозитов с течением времени, то работы по этой тематике будете читать в любом случае. Потому что надо. Вам нужна информация — это и есть мотив, побуждающий дочитать статью до конца.

Художественная же литература работает иначе — мотива читать книжку у человека изначально нет, и его надо увлечь. Надо закинуть удочки, завязать интригу и так далее. Тогда мотив появляется.

Научпоп, как и в предыдущем случае, лежит меж двух огней. Мотива читать вашу статью о тонкостях налогообложения бедуинов в Алжире ни у кого изначально нет. Таким образом, хотя полноценно применять приёмы драматургии к научпопу бессмысленно, он всё равно должен хотя бы минимально следовать элементарным принципам художки, то есть подавать факты в интересном читателю виде. Нужна завязка, основная часть и развязка.

К примеру, я писал об инквизиции. И начинал я с того, что инквизиция окружена мифами, и их-то я и собираюсь рассмотреть. Это и есть завязка: читатель, который хоть немного интересуется темой, побуждается читать дальше с мыслью «ну посмотрим, чё там этот хрен развеивать будет». В «Заметках о космической фантастике» применён схожий приём: там говорится, что в НФ-мирах люди живут буквально везде, и тут же предлагается сравнить это с реалом.

Это роднит научпоп уже с научной литературой, где всегда всё начинается с формулировки рассматриваемого вопроса. Как и в случае этой статьи, например: я начал с того, что объяснил основную ошибку авторов научпопа и тут же принялся её рассматривать.

Собственно, поскольку я наклепал уже 3800 символов, можно уже рассматривать методы написания научно-популярных статей на примере научно-популярной статьи о методах написания научно-популярных статей. И предыдущая фраза как раз может быть наглядным примером одного из принципов, который я использую: насыщение статьи лулзами, например, употребление шуток про рекурсию. А предыдущая фраза продолжает демонстрацию этого принципа: шутка является не просто приколом, чтобы оживить текст, а наглядным примером, на основе которого затем делается вывод уже в «академической» стилистике. Как в предыдущей фразе, собственно.

Это, разумеется, не значит, что я призываю писать только так и никак иначе. Просто лично я пришёл именно к этому способу путём экспериментов, проб и ошибок. Лично меня раздражает неуместное петросянство, то есть шутки, которые никак не относятся непосредственно к теме, так же как и абсолютная, стоеросовая серьёзность. Серьёзность — это в научную литературу, а нам нужно чтобы читателю не было скучно. Информация должна подаваться точно, но образно. Без загадок и интриги, но увлекательно.

Но это, увы, умеют не только лишь все.

Как писать о науке

Теории и практики

Популяризация науки — тенденция последних лет в медийном пространстве. Но писать грамотный научпоп не так просто, как кажется. Необходимо ли для этого быть ученым? Почему новость может оказаться некорректной, даже если она не содержит ни одной фактической ошибки? Как избавиться от заумных формулировок и адаптировать материал для широкой аудитории? Игорь Иванов, физик-теоретик и активный популяризатор физики, в своей книге «Объясняя науку. Руководство для авторов научно-популярных текстов» рассказывает о том, как работать с текстами. Т&Р публикуют отрывок из книги, где рассказывается о структуре научно-популярной новости, особенностях написания лида и построении основного текста.

Объясняя науку. Руководство для автором научно-популярных текстов

Игорь Иванов

Издательство Альпина нон-фикшн, 2021

Инфоповод и лид

Жанр научно-популярной новости отличается от других форматов сообщений о научных событиях объемом, целью, ожиданиями читателя — и все это сказывается на структуре новости.

Информационным поводом может стать и еще не опубликованная статья, вышедшая в архиве препринтов, и даже доклад на конференции. Здесь уже автор новости идет на риск. С одной стороны, у него есть шанс рассказать о работе раньше большинства СМИ, но, с другой, он должен быть уверен, что этот результат рано или поздно будет опубликован в хорошем научном журнале. Случится конфуз, если по препринту с громкими заявлениями написана научно-популярная новость, а результат впоследствии не подтвердится. В конце концов, задача научно-популярной новости (в отличие, скажем, от персонального блога) — ответственно отражать реальное положение вещей в науке в том виде, в котором его в настоящий момент воспринимает само научное сообщество.

Новостным поводом может стать и околонаучное событие — присуждение крупной премии, происшествие на известной установке и так далее.

Но напомню: сообщение станет научно-популярной новостью, только если значительную часть текста будет занимать именно обстоятельное, на несколько абзацев, погружение в тему

ОТКРЫТА СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Экспериментально обнаружено, что тепловое излучение от нагретого тела притягивает — а не отталкивает! — находящиеся поблизости атомы. Хотя явление основывается на хорошо известных эффектах атомной физики, оно долгое время оставалось незамеченным и было теоретически предсказано всего четыре года назад.

Здесь простой случай: есть четкое открытие явления, которое можно кратко описать понятными всем словами. Другая разновидность той же ситуации:

ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧЕН ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИК

Исследователи получили новый магнитоэлектрик, то есть материал, обладающий одновременно магнитными и электрическими свойствами. Такая комбинация характеристик впервые наблюдается в молекулярном материале при комнатной температуре. Возможность управлять одним свойством посредством другого открывает для таких многофункциональных систем широкий спектр применений: хранение информации с высокой плотностью, создание устройств с низким энергопотреблением и приборы для спинтроники, пишут авторы в журнале Science.

Здесь не открыто явление, а создан новый материал. Достижение конкретное, осязаемое, и оно прямо упомянуто в лиде. Сразу введен необходимый для новости термин и обрисованы перспективы.

А вот пример посложнее:

ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СВЕРХБЫСТРОМУ УСКОРЕНИЮ ЭЛЕКТРОНОВ В УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ

Ускорители элементарных частиц нужны и для новых фундаментальных открытий, и для многочисленных практических применений. Радикальный прогресс здесь станет возможным только после внедрения новых технологий ускорения частиц. Так, уже давно разрабатывается кильватерное ускорение в плазме, где физики рассчитывают получить ускоряющие поля в десятки гигавольт на метр. Но и это не предел. В Фермилабе идет подготовка к эксперименту, в котором кильватерное ускорение будет реализовано внутри углеродных нанотрубок, а ускоряющий градиент, по оценкам, достигнет заоблачных значений теравольт на метр.

Сложность в том, что здесь нет простого и ясного открытия. Более того, здесь еще нет и самого эксперимента — он только готовится. Однако идея мне показалась достаточно интересной, чтобы рассказать про нее даже на такой ранней стадии. Я не нашел сильного, впечатляющего утверждения, с которого можно ударно стартовать. Поэтому лид в этом случае напоминает микроверсию самой новости: вступление с контекстом, проблема, новая работа. Не спорю: можно было бы начать и подинамичнее, но и такой лид мне показался достаточным.

В лиде желательно оставлять только самое существенное, не злоупотребляя деталями и терминами. Есть вероятность, что какие-то читатели осилят только лид — и все. С прицелом на них надо постараться разумно использовать столь небольшой объем.

Разберем такой пример:

ФИЗИКИ ПОКАЗАЛИ БЫСТРУЮ СИНХРОНИЗАЦИЮ ДВУХ ФОНОННЫХ ЛАЗЕРОВ

Ученым из Китая удалось синхронизировать через общее поле колебания двух мембран, которые находились в резонаторе Фабри — Перо. Построенная физиками система позволяет точно контролировать оптомеханическую связь и тем самым предоставляет платформу для исследований коллективной динамики в оптомеханике. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters.

Тут все компактно и корректно, но большая концентрация терминов без пояснений задает довольно высокий порог вхождения для читателя. Даже такие простые слова, как «общее поле», не поясняют что-то, а скорее, вызывают вопросы (поле чего?). Также было бы очень полезно прямо здесь пояснить, что речь идет не про обычные лазеры, а про фононные, то есть системы, в которых раскачиваются когерентные механические или звуковые колебания. Я бы предложил слегка подправленный вариант:

Синхронизация двух лазеров или любых других источников стабильных колебаний — технически сложная задача. Ученым из Китая удалось синхронизировать две разнесенные колеблющиеся мембраны — звуковые аналоги лазера. Синхронизация выполнялась с помощью стоячей световой волны и отслеживалась в реальном времени. Построенная физиками система предоставляет платформу для исследований коллективной динамики в оптомеханике. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters.

Тело новости

Как я уже говорил выше, повсеместно используемая в СМИ структура перевернутой пирамиды совершенно противоестественна для качественных научно-популярных новостей. Ключевая задача новости науки — объяснить тему исследования и только потом сообщить о новом результате. Рассказ не сводится к перечислению моментально понятных фактов; это скорее совместная работа автора и читателя по воспроизведению в его, читателя, воображении сложной структуры научного знания. Поэтому совершенно необходимо начинать с контекста и предыстории, которые обычно составляют от половины до трех четвертей всего объема новости, и только потом переходить к последним результатам.

Если первая иллюстрация была лишь визуальным сопровождением, то дополнительные рисунки уже должны соприкасаться с текстом, помогать читателю уяснить положение дел. При описании контекста это могут быть и исторические фотографии, и предыдущие установки, если им посвящена пара предложений, и прошлые результаты, если дальше новость будет на них существенно опираться. Здесь поможет и инфографика, визуальная сводка самых базовых, самых ключевых понятий. При наполнении новости иллюстрациями полезно чувствовать меру. Если в новости каждый абзац будет отделяться своей иллюстрацией, выглядеть это будет странновато. Если все же хочется показать много картинок, то можно попробовать организовать их в виде меняющихся по клику слайдов. Такая система реализована, например, на «N+1» и выглядит очень привлекательно.

В рубрике «Открытое чтение» мы публикуем отрывки из книг в том виде, в котором их предоставляют издатели. Незначительные сокращения обозначены многоточием в квадратных скобках.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.