что такое на стыке двух глухих согласных

Что такое на стыке двух глухих согласных

Оглушение конечного звонкого происходит в следующих условиях:

1) перед паузой: [пр’ишол поjьст] (пришел поезд); 2) перед следующим словом (без паузы) с начальным не только глухим, но и гласным, сонорным, а также [j] и [в]: [праф он], [сат наш], [слап jа], [рот ваш] (прав он, сад наш, слаб я, род ваш). Сонорные согласные не подвергаются оглушению: сор, мол, ком, он.

2. Ассимиляция согласных по звонкости и глухости. Сочетания согласных, из которых один глухой, а другой звонкий, не свойственны русскому языку. Поэтому, если в слове оказываются рядом два разных по звонкости согласных, происходит уподобление первого согласного второму. Такое изменение согласных звуков называется регрессивной ассимиляцией.

Перед сонорными, а также перед [j] и [в] глухие остаются без изменения: трут, плут, [Лтjест] (отъезд), свой, твой.

Звонкие и глухие согласные ассимилируются при наличии следующих условий: 1) на стыке морфем: [пЛхоткъ] (походка), [збор] (сбор); 2) на стыке предлогов со словом: [гд’елу] (к делу), [зд’елъм] (с делом); 3) на стыке слова с частицей: [гот-ть] (год-то), [дод`ж`бы] (дочь бы); 4) на стыке знаменательных слов, произносимых без паузы: [рок-кЛзы] (рог козы), [рас-п’ат’] (раз пять).

3. Ассимиляция согласных по мягкости. Твердые и мягкие согласные представлены 12 парами звуков. По образованию они различаются отсутствием или наличием палатализации, которая заключается в дополнительной артикуляции (средняя часть спинки языка высоко поднимается к соответствующей части нёба).

Ассимиляция по мягкости имеет регрессивный характер: согласный смягчается, уподобляясь последующему мягкому согласному. В указанном положении не все согласные, парные по твердости-мягкости, смягчаются и не все мягкие согласные вызывают смягчение предыдущего звука.

Все согласные, парные по твердости-мягкости, смягчаются в следующих слабых позициях: 1) перед гласным звуком [е]; [б’ел], [в’ес], [м’ел], [с’ел] (бел, вес, мел, сел) и т.п.; 2) перед [и]: [м’ил], [п’ил’и] (мил, пили).

Губные перед мягкими зубными не смягчаются: [пт’кн’ч’ьк], [н’ефт’], [вз’ат’] (птенчик, нефть, взять).

5. Ассимиляция зубных перед шипящими. Этот вид ассимиляции распространяется на зубные [з], [с] в положении перед шипящими (передненёбными) [ш], [ж], [ч], [ш] и заключается в полном уподоблении зубных [з], [с] последующему шипящему.

Полная ассимиляция [з], [с] происходит:

1) на стыке морфем: [ ж ат’], [рЛ ж ат’] (сжать, разжать); [ ш ыт’], [рЛ ш ыт’] (сшить, расшить); [ ш’от], [рЛ ш’от] (счет, расчет); [рЛзно ш’ик], [изво ш’ик] (разносчик, извозчик);

2) на стыке предлога и слова: [с-ж аръм], [с- ш аръм] (с жаром, с шаром); [биэс-ж аръ], [биэс-ш аръ] (без жара, без шара).

Сочетание зж внутри корня, а также сочетание жж (всегда внутри корня) обращаются в долгий мягкий [ж’]: [по ж’] (позже), [jк ж’у] (езжу); [во ж’и], [дрож’и] (вожжи, дрожжи). Факультативно в этих случаях может произноситься долгий твердый [ж].

Разновидностью этой ассимиляции является ассимиляция зубных [д], [т] следующими за ними [ч], [ц], в результате чего получаются долгие [ч], [ц]: [Л ч’от] (отчет), (фкра цъ] (вкратце).

6. Упрощение сочетаний согласных. Согласные [д], [т] в сочетаниях из нескольких согласных между гласными не произносятся. Такое упрощение групп согласных последовательно наблюдается в сочетаниях: стн, здн, стл, нтск, стск, вств, рдц, лнц: [усны ], [познъ], [ш’иесливы ], [г’иганск’и ], [ч’уствъ], [сердцъ], [сонцъ] (устный, поздно, счастливый, гигантский, чувство, сердце, солнце).

7. Сокращение групп одинаковых согласных. При стечении трех одинаковых согласных на стыке предлога или приставки со следующим словом, а также на стыке корня и суффикса согласные сокращаются до двух: [ра сор’ит’] (раз+ссорить), [с ылкъ ] (с ссылкой), [кЛло н ы ] (колонна+н+ый); [Лде с ки ] (Одесса+ск+ий).

К основным фонетическим процессам, происходящим в слове, относятся: 1) редукция; 2) оглушение; 3) озвончение; 4) смягчение; 5) уподобление; 6) упрощение.

Гласные в слабой позиции первой степени: [вЛлы] (валы); [валы] (волы); [биэда] (беда) и т.п.

Гласные в слабой позиции второй степени: [пър?вос] (паровоз); [къръгЛнда] (Караганда); [кълъкЛла] (колокола); [п’ьл’иэ на] (пелена); [голъс] (голос), [возглъс] (возглас) и т.п.

Группы согласных на стыке значимых частей слова

Группы согласных на стыке значимых частей слова

§ 84. Прилагательные с суффиксом ?ск-, образованные от слов с основой на гласную + ск, оканчиваются на ?сский, напр.: дамасский (от Дамаск), этрусский (этруски), сан-францисский (Сан-Франциско), баусский (Бауска); но: баскский (от баски), оскский (от оски — древняя племенная группа).

В прилагательных с тем же суффиксом, образованных от слов с основой на ст, эта основа целиком сохраняется, т. е. пишется ?стский, напр.: марксистский (от марксист), фашистский (фашист), брестский (Брест). В глаголах с суффиксом ?ствова(ть), образованных от основ на ст, пишется только одно ст: фашиствовать (от фашист), фашиствующий, анархиствующий.

§ 85. Буквенные сочетания тс (также тьс), дс, тц, дц пишутся на стыках значимых частей слова, если предшествующая часть слова оканчивается на т или д, а последующая начинается на с или ц, напр.:

• на стыке приставки и корня: отскочить, подстелить, отцепить;

• на стыке глагольных окончаний 3-го лица или суффикса ?ть неопределенной формы (инфинитива) с последующим ?ся: браться (от брать), берётся, берутся, броситься (инфинитив), бросится (3-е лицо), забыться, забудется.

От прилагательных на ?тский и ?дский следует отличать прилагательные на цкий. Слова на ?цкий образуются от основ на ц, к и ч, причем согласные к и ч чередуются с ц, а первый согласный суффикса ?ск- фонетически поглощается предшествующим ц, и это передается на письме сочетанием цк, напр.: немецкий (от немец), елецкий (Елец), бронницкий (Бронницы); казацкий (казак), рыбацкий (рыбак), калмыцкий (калмык), прапорщицкий (прапорщик), заговорщицкий (заговорщик), большевицкий (от большевик; но ср. большевистский от большевизм, см. § 81, п. 2, Примечание 1); ткацкий (ткач), галицкий (от Галич: Галицкое княжество, Галицко-Волынская земля; но ср. новое галичский, см. § 90).

Примечание 1. Если конечные согласные основы к и ч не чередуются с ц, то в прилагательных пишется ?ск- (после к), напр.: узбекский (узбек), таджикский (таджик), моздокский (Моздок), ?ск- или ?еск- (после ч, см. § 90).

Примечание 2. В прилагательных датский, чукотский пишется тс (ср. датчанин, Чукотка).

Однако в прилагательных с суффиксом ?ск-, образованных от иноязычных географических наименований с основой, оканчивающейся на ц (кроме основ на иц и на двойное ц), пишется ?цский, напр.: грацский (от Грац), мецский (Мец), констанцский (Констанца и Констанц), майнцский (Майни), пфальцский (Пфальц); но: кошицкий (Кошице), катовицкий (Катовице), ниццкий (Ницца), абруццкий (Абруцци). Исключение: суэцкий (от Суэц).

§ 86. Буквенные сочетания тч, дч (в том числе стч, здч) пишутся на стыках значимых частей слова, если предшествующая часть слова оканчивается на т или д, а последующая начинается на ч, напр.:

• на стыке приставки и корня: отчасти, отчитаться, подчеркнуть;

• на стыке корня и суффикса, а также двух суффиксов: лётчик (от летать), буфетчик (буфет), вагонетчик (вагонетка), попутчик (путь), переводчик (перевод, переводить), водопроводчик (водопровод), разведчик (разведать), оснастчик (оснастить), объездчик (объезд); складчина (складываться), азиатчина (азиатский, азиаты), Вологодчина (Вологодская область), Нижегородчина (Нижегородская область), Брестчина (Брест, Брестская область); обидчивый (обида), доходчивый (доходить); сетчатый (сеть, сетка), сводчатый (свод), извёстчатый (известь, извёстка), многоотростчатый (отросток), звездчатый (звезда); прытче (от прыткий, где ?к- — суффикс), чётче, едче, хлёстче (но ср. хлеще, § 88, примечание).

§ 87. Не допускается на стыке корня и суффикса, а также двух суффиксов двойная согласная ч. Долгий согласный звук ч передается здесь сочетанием букв тч, напр.: передатчик (от передача), раздатчик (раздача), добытчик (добыча); кабатчик (от кабак, с чередованием согласных к — ч), потатчик (от потакать); черепитчатый (от черепица, с чередованием согласных ц — ч), крупитчатый (крупица), реснитчатый (ресница, ресничка), неметчина (немецкий), Донетчина (Донецкая область).

Примечание. Так же пишутся слова с сочетанием тч в корне: ветчина, потчевать, притча (но поручик). Двойная согласная ч встречается на письме только в заимствованных словах, в том числе в собственных именах, напр.: каприччо, Аяччо, Боккаччо.

§ 88. Буквенные сочетания сч, зч, жч, шч пишутся на стыках значимых частей слова, если предшествующая часть слова оканчивается на с, з или ж, ш, а последующая начинается на ч, напр.:

• на стыке приставки и корня: бесчестье, исчерпанный, расчехлить, расчёска, считка; то же в словах, где приставка выделяется слабо: счастье (и счастливый, несчастный), счесть, считать, счёт, счёты, чересчур;

• на стыке корня и суффикса: грузчик (от груз, грузить), рассказчик (рассказ), резчик (резать), разносчик (разносить), насосчик (насос), перебежчик (перебежать), обтяжчик (обтяжка); мужчина (ср. муж, мужской), Воронежчина (Воронежская область), Одесчина (Одесская область); заносчивый (заноситься), навязчивый (навязываться); полосчатый (полоса, полоска), брусчатый (брус, брусок), глазчатый (глаз, глазок), веснушчатый (веснушки); резче (резкий, где ?к- суффикс), носче (ноский), трясче (тряский).

При этом следует иметь в виду, что в существительных после согласных с, з, ж не пишутся суффиксы ?щик, — щин(а), а пишутся ?чик, — чин(а): ср. сварщик, мойщик, но резчик, разносчик, перебежчик; Орловщина, Смоленщина, но Одесчина, Воронежчина. Буквосочетание сщ встречается только на стыке приставки и корня, напр.: расщепить, исщипать.

Примечание. Буква щ пишется на конце корня в словах и формах с чередованиями ск — щ, ст — щ, напр.: ищу (ср. искать), прощу, прощённый, прощать (ср. простить), вощаной (воск), дощатый (доска), площе (плоский), гуще (густой), проще (простой), хлеще (от хлёсткий при отсечении согласной к; ср. хлёстче, § 86). Однако в слове песчаный (от песок, песка) звук щ передается сочетанием букв сч. То же в слове тысчонка (от тысяча).

§ 89. Буквенные сочетания сш, сж, зш, зж пишутся на стыках значимых частей слова, если предшествующая часть оканчивается на согласную с или з, а последующая начинается на ш или ж, напр.:

• на стыке приставки и корня: бесшовный (от шов), сшить, сжать, изжить, возжечь, расшибить, разжать (выбор буквы с или з в приставках без-, из-, воз-, раз- определяется правилом § 82);

• на стыке корня и суффикса: высший (ср. высокий), низший (низкий, низок), росший (рос, росла), грызший (грызу, грызла), погрязший (погрязла, погрязнуть).

Сочетание зс пишется на стыке корня с суффиксом ?ск- в таких словах, как, напр., абхазский (от абхазы, Абхазия), французский (французы).

§ 90. Буквенные сочетания жс, шс, чс, щс пишутся (в соответствии с произношением) на стыке корня с суффиксом ?ск- в прилагательных, образованных от собственных имен (личных и географических), а также от этнических наименований, напр.: парижский (от Париж), рижский (Рига), калужский (Калуга), волжский (Волга), пражский (Прага), норвежский (Норвегия), киржачский (Киржач), угличский (Углич), гринвичский (Гринвич), быдгощский (Быдгощ), галичский (Галич), мицкевичский (Мицкевич), чешский (чехи), чувашский (чуваши), ульчский (ульчи); то же в словах мужской (наряду с устарелым вариантом мужеский) и коллежский. Однако в других суффиксальных прилагательных на ?ский, образованных от нарицательных существительных, после шипящих согласных пишется (в соответствии с произношением) ?еск-, напр.: супружеский (от супруг), пажеский (паж), юношеский (юноша), купеческий (купец), затворнический (затворник), трюкаческий (трюкач), товарищеский (товарищ).

Читайте также

Артикуляция согласных

Артикуляция согласных Упражнение 107. «Читаем по слогам» Прочтите слоги.А) па, по, пу, пы, пэпя, пе, пю, пи, пета, то, ту, ты, тэтя, те, тю, ти, теса, со, су, сы, сэся, се, сю, си, сежа, жо, жу, жи, жеБ) ап, оп, уп, ып, эпат, от, ут, ыт, этас, ос, ус, ыс, эсаш, ош, уш, ыш, эшУпражнение 108. Отработка

33. СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ И ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ

33. СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ И ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ Исходным субъектом социальной жизни является личность, а исходным субъектом политической жизни – гражданин. Гражданином считается любой член общества, обладающий гражданством. Гражданство – это

Основной принцип передачи на письме значимых частей слов

Основной принцип передачи на письме значимых частей слов В основе правил русской орфографии лежит принцип необозначения на письме мены звуков под влиянием положения в слове.Звуки в составе слова находятся в неравных условиях. В одних положениях (фонетических позициях)

Правописание согласных

Правописание согласных Глухие и звонкие согласные § 79. Общее правило. Парные глухие согласные звуки п, ф, т, с (и соответствующие мягкие), к, ш на конце слова и перед глухими согласными могут передаваться соответственно буквами п или б, ф или в, т или д, с или з, к или г, ш или ж.

Двойные согласные на стыке значимых частей слова

Двойные согласные на стыке значимых частей слова § 93. Двойные согласные пишутся на стыке приставки и корня, если приставка кончается, а корень начинается одной и той же согласной буквой, напр.: беззаконный, бессердечный, ввести, восстановить, иззябнуть, исстари, оттереть

§ 110. Запятая на стыке двух союзов

§ 110. Запятая на стыке двух союзов 1. При двух рядом стоящих подчинительных союзах (или подчинительном союзе и союзном слове), а также при встрече сочинительного союза и подчинительного (или союзного слова) запятая между ними ставится, если изъятие придаточного предложения

II. ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ

II. ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ § 8. Звонкие и глухие согласные 1. Для проверки написания сомнительной согласной нужно изменить форму слова или подобрать родственное слово, с тем чтобы за проверяемым согласным стоял гласный звук или один из согласных л, м, н, р. Например:

§ 110. Запятая на стыке двух союзов

§ 110. Запятая на стыке двух союзов 1. При двух рядом стоящих подчинительных союзах (или подчинительном союзе и союзном слове), а также при встрече сочинительного союза и подчинительного (или союзного слова) запятая между ними ставится, если изъятие придаточного

§ 36. Запятая на стыке двух союзов

§ 36. Запятая на стыке двух союзов 1. При последовательном подчинении одна придаточная часть сложноподчиненного предложения может оказаться внутри другой и произойдет «встреча» двух подчинительных союзов или подчинительного союза и союзного слова: Я думаю, что, когда

О слово старое поэта: / «Слова, слова, одни слова!»

О слово старое поэта: / «Слова, слова, одни слова!» Из стихотворения «Добро б мечты, добро бы страсти. » поэта, публициста-славянофила Ивана Сергеевича Аксакова (1823— 1886).Шутливо-иронически о чьем-либо многословии; о словах, не подкрепленных

2.16. Сочетания согласных

2.16. Сочетания согласных 1. Двойной согласный произносится на стыке приставки и корня или корня и суффикса, если между двумя гласными оказываются два одинаковых согласных или два согласных, различающихся лишь звонкостью / глухостью. Произношение двойного согласного

5.1 Морфемика как учение о значимых частях слова – морфах и морфемах

5.1 Морфемика как учение о значимых частях слова – морфах и морфемах Структура слова определяется в результате его членения на сегменты. Сегмент – это минимальная значимая, далее не разложимая на части с теми же характеристиками часть слова, соотносящая план выражения с

5.11.3. Правописание согласных на стыке частей слова

5.11.3. Правописание согласных на стыке частей слова В корнях русских слов двойные согласные встречаются редко: ссора, вожжи.Двойные согласные пишутся в сложносокращенных словах, если одна часть кончается, а другая начинается одной и той же согласной (главврач). В первой

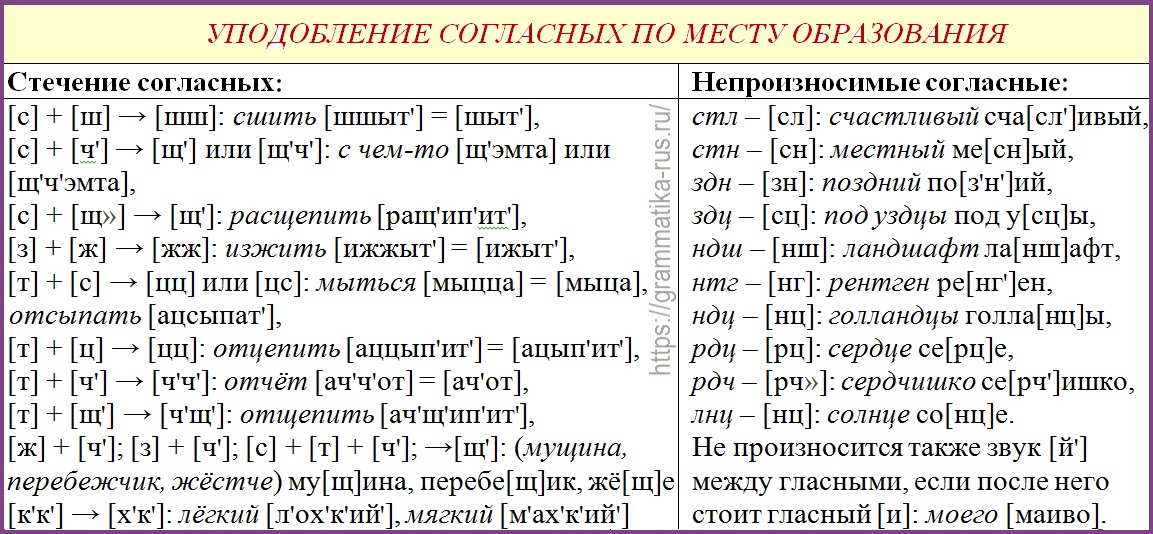

Уподобление согласных

Уподобление согласных по месту образования

Согласные по принципу количества задействованных звуков, подразделяются на пять категорий: двучленные (такие как «др», «зд», «кр») – самая распространённая, трехчленных («ств», «стр») и реже встречающиеся и нехарактерные для языка четырех- и пятичленные («дрст»).

По характеристике используемых звуков в сочетании согласных существует четыре вида: шумный-шумный, сонорный-сонорный, шумный-сонорный и сонорный-сонорный. Шумный — тот, у которого шум преобладает над голосом, у сонорного всё наоборот. Другие сочетания не используются из-за особенностей фонетической структуры языка.

На стыке корня и суффикса или приставки и корня слова, то есть встречающихся на стыке морфем произношение стечения согласных подчиняется звуковым законам. Основные законы произношения согласных – оглушение и уподобление. Так сочетание «сж» слышится нам как «жж» (например, «сжать»), «зш» оглушается до «шш» («замерзший»), «тс» и «дс» при произношении превращаются в «ц» («соседский»).

Максимальное количество непрерывно сочетаемых согласных не может превышать пяти «безмолвствовать».

Стечение согласных

[с] + [ч’] → [щ’] или [щ’ч’]: с чем-то [щ’эмта] или [щ’ч’эмта],

[з] + [ж] → [жж]: изжить [ижжыт’] = [ижыт’],

[т] + [с] → [цц] или [цс]: мыться [мыцца] = [мыца], отсыпать [ацсыпат’],

[т] + [ц] → [цц]: отцепить [аццып’ит’] = [ацып’ит’],

По старомосковским нормам орфографическое сочетание -чн- всегда должно было произноситься как [шн] в словах: конечно, скучно, яичница, пустячный, скворечник, девичник. В подавляющем большинстве других слов произносится [чн], как и пишется: игрушечный, сливочный, яблочный, мучной, закусочная, рюмочная и т.д.

Произношение [шн] сохранилось сегодня также в женских отчествах, оканчивающихся на –ична: Никитична, Ильинична и т.п..

По старомосковским нормам сочетание -чт- произносилось как [шт] в слове что и в словах, производных от него: ничто, кое-что и др: в настоящее время это правило сохраняется (за исключением слова нечто [чт]). Во всех остальных словах орфографическое —чт- произносится всегда как [чт]: почта, мечта, мачта.

В словах мужчина, перебежчик на месте жч, в форме сравнительной степени наречий жёстче, хлёстче (и хлестче) на месте стч, а также на месте сочетаний зч и сч заказчик, песчаник, хозрасчёт и др. произносится [щ]: му[щ]ина, перебе[щ]ик, жё[щ]е и т.д.

Непроизносимые согласные:

здц – [сц]: под уздцы под у[сц]ы,

Не произносится также звук [й’] между гласными, если после него стоит гласный [и]: моего [маиво].

Одна и та же буква может обозначать разные звуки в зависимости от занимаемой позиции.

Уподобление при стечении согласных чаще всего сопровождается удвоению одного звука: сшить [ш:ыт’]= [шыт’], мыться [мыцца]=[мыца]

Непроизносимый согласный — упрощение группы согласных из 3-4 букв: счастливый [щ’асл‘ивый’], местный [м’эсный’].

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Уподобление согласных

Тест на тему Согласные звуки

Тест на тему Фонетический разбор

Тесты на тему Непроизносимые согласные

Тест на тему Уподобление согласных и непроизносимые согласные

Тест на тему Фонетика

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Что такое на стыке двух глухих согласных

ПОЗИЦИОННАЯ МЕНА И ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗВУКОВ

В языке изолированное употребление звуков – явление чрезвычайно редкое: только когда отдельный звук является и отдельным словом; в подавляющем большинстве случаев звуки употребляются в сочетании с другими звуками в составе слов и их форм, т.е. в потоке речи. Сочетаемость звуков в потоке речи образует синтагматику фонетических единиц. Синтагматика имеет свои законы, связанные с возможностями и ограничениями в сочетаемости звуковых единиц друг с другом.

Все звуковые единицы связаны между собой количественными отношениями: каждая последующая единица мельче, является частью предыдущей, т.е. все они составляют систему. Фонетические единицы, как и все единицы, составляющие систему, обладают самостоятельностью. Самостоятельность любой единицы определяется поведением других единиц. Единицы в сильнейшей степени зависят друг от друга, их существование в языке обусловлено другими единицами, только в сочетании с другими единицами проявляется самостоятельность данной фонетической единицы.

Например: перед мягким [т’] согласный [с’] должен быть непременно мягким. Иначе говоря, сочетание [ст’] запрещено произносительными нормами русского литературного языка, а сочетание [с’т’] разрешено, т. е. мягкость [т’1 влечет за собой мягкость предшествующего [с’]. Произносят: че[с’т’], ко[с’т’]и, [с’т’]их и т. д. («Влечет за собой» — выражение, указывающее связь, а не порядок элементов, здесь последующий элемент влечет за собой качество предыдущего.) Поскольку наличие [т’] определяет мягкость предшествующего согласного, постольку эта мягкость не должна расцениваться как самостоятельное существенное качество согласного [‘ ]. Это тень, которая падает от [т’] на предшествующий согласный. Следовательно: [т’] = А; А влечет за собой Б; Б = мягкость [с’], поэтому мягкость [с’] должна рассматриваться как некая часть звука [т ‘], распространившаяся на соседний звук.

Таким образом, если появление А влечет за собой появление Б, то Б не является в данной системе особой единицей, это неотделимая часть единицы А. Б в этом случае образует с А целостность, единство АБ.

Этот закон имеет большое значение при определении многих сторон фонетической системы: на его основе выясняется, каковы самостоятельные, системно значимые признаки каждого звука, каков звуковой состав языка (сколько в нем гласных, согласных – самостоятельных фонетических единиц), какие они образуют сочетания, как чередуются.

Особенности синтагматики звуковых единиц имеют исторический характер: они меняются в разные эпохи развития языка и определяют специфику его фонетической системы в каждый данный период развития.

Звуки в потоке речи, оказываясь рядом друг с другом или находясь в определенных фонетических позициях (по отношению к ударению – гласные, в конце слова – согласные и т.п.), могут: 1) изменять свое качество под влиянием соседних звуков; 2) взаимно меняться. В связи с этим можно говорить о позиционных изменениях и позиционной мене звуков.

Позиционная мена обусловлена не акустической или артикуляционной природой звука, а только законами данного языка: приведенные выше примеры показывают, что различные по артикуляции и акустическим свойствам звуки [а], [о], [э] являются чередующимися.

Гласные [и], [ы], [у] в зависимости от положения к ударению не меняют своего качества, а изменяются только количественно, то есть позиционной мены не происходит, наблюдаются позиционные изменения.

Позиционные изменения не носят характера закона, они имеют характер процесса. Позиционные изменения могут осуществляться, или не осуществляться, или осуществляться по-разному у разных носителей языка. Они могут быть относительно устойчивыми и последовательными, но это только изменения, но не мена.

Позиционная мена для согласных звуков находит отражение в следующих звуковых законах:

1. Фонетический закон конца слова: шумный звонкий на конце слова оглушается. Такое произношение приводит в образованию омофонов: порог [ п/\ро ´ к] – порок [п/\ро ´ к]; молот [мо ´ лът – молод [мо ´ лът]. В словах с двумя согласными на конце слова оба согласных оглушаются: груздь [гру ´ с ´ т ´] – грусть

[гру ´ с ´ т ´], подъезд [п/\дjэ ´ ст] – подъест [п/\дjэ ´ ст].

[гро ´ с ´ т ´], [ ус ´ п ´ э ´ х], [м ´ э ´ с ´ т ´]. Однако ассимиляция по мягкости происходит непоследовательно. Так, зубные [з], [с], [н], [д], [т] перед мягкими зубными и [ч ´], [ ш ´] смягчаются в корнях: [з ´ д ´ э ´ с ´], [ с ´ т ´ э ´ п ´]; зубные перед мягкими губными могут смягчаться в корнях и на стыке приставки и корня: [с ´ в ´ э ´ т],

Мы уже говорили о том, что позиционная мена и позиционные изменения связаны не с акустическими или артикуляционными законами, а с произносительными нормами. Следует заметить, что эти нормы могут меняться. Так, во второй половине ХIХ века – начале ХХ века смягчение согласных перед мягкими было распространено гораздо шире, например, раньше [р] смягчался перед мягкими губными и зубными: [а ´ р ´ м ´ ийь], теперь такого смягчения в речи россиян мы не слышим. Итак, позиционная мена – это закон, который определяет фонетическую систему языка, его нарушение ведет к разрушению фонетической системы, позиционные изменения не затрагивают сущности языковой системы, отражают лишь артикуляционные нюансы, происходят непоследовательно и характеризуются неустойчивостью.