что такое мучнистая роса на зерновых

Мучнистая роса пшеницы

Возбудитель болезни — Erysiphe graminis tritici

Класс: Аскомицеты — Ascomycetes

Порядок: Эризифалес — Erysiphales

Мучнистая роса — наиболее распространенная болезнь зерновых колосовых. Поражает пшеницу, рожь, ячмень, дикие злаки. Особенно интенсивно болезнь развивается в условиях применения несбалансированных норм азотных удобрений. Особенно прогрессирует в последние годы в связи с интенсификацией производства зерна, может приводить к значительному снижению урожая и его качества в различных регионах страны. В зависимости от выращиваемых сортов и климатических условий года, степень поражения может быть от 14% до 40%, что в свою очередь приводит к потерям 10%-55% урожая.

Распространенность мучнистой росы пшеницы

Мучнистая роса пшеницы впервые была зарегистрирована в России в начале XIX века Мартиусом в Московской губернии. Ячевский в 1927 году отмечал мучнистую росу в России для 38 губерний. В последнее время, как сообщают многие исследователи, мучнистая роса встречается во всех районах выращивания озимой и яровой пшеницы. Частота и степень болезни различна в зависимости от агроклиматических условий. Во всех зонах мучнистая роса является распространенным и вредным заболеванием. Болезнь, при благоприятных для ее развития условий, способна в короткий промежуток времени охватить в виде сильных эпифитотий значительные площади. Наиболее частые эпифитотии мучнистой росы на озимой и яровой пшеницы наблюдаются в Юго — западных и центральных областях Украины. Время проявления эпифитотии мучнистой росы может быть не одинаковым по фазам онтогенеза растений в различных климатических зонах страны. Этому способствует большая биологическая пластичность гриба Erysiphe graminis, которая выработалась в процессе эволюции.

Симптомы мучнистой росы пшеницы

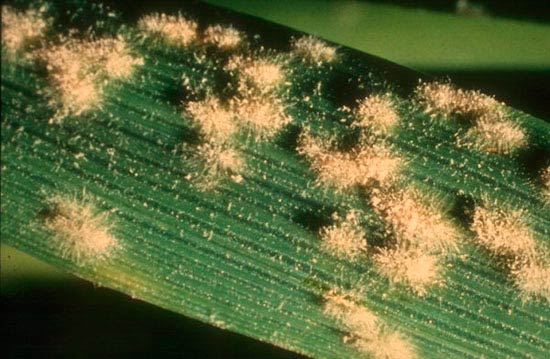

Мучнистая роса пшеницы — заболевание, вызываемое грибом рода Erysiphe. Заболевание проявляется : на всходах, у влагалищах листьев, у взрослых растений проявляется на стеблях, листьях, листовых влагалищах и даже колосе. Болезнь проявляется в течение всей вегетации растений. Характерные симптомы болезни — на надземных органах растений появляется белый павутинистый налет, который позже приобретает форму плотных ватообразных мучнистых подушечек. На всходах мучнистая роса сначала проявляется во влагалищах листьев в виде матовых пятен, затем налет на листовой пластинке, чаще на верхней ее стороне, однако иногда и с обеих сторон. По мере роста растения болезнь распространяется на новые листья и вверх по стеблю. Налет постепенно уплотняется, приобретает желто-серого цвета, на нем закладываются клейстотеции в виде черных точек. В благоприятные годы для развития болезни, налет может появиться и на верхних частях растения, в том числе и в колосе.

Морфологические и биологические особенности мучнистой росы пшеницы

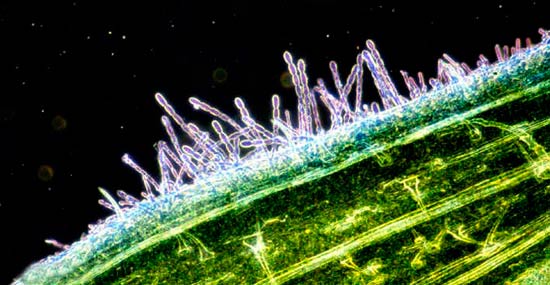

Возбудитель болезни гриб Erysiphe graminis с отряда Erysiphales. Грибница его поверхностная, на концах гиф образуются апресории в виде плоских утолщений, которые выполняют функцию прикрепления к поверхности растения. От апресорий отходят гаустории, которые погружаются внутрь клеток. С помощью гаусторий, которые имеют вид эллиптического вздутия с пальцевидными выростами, которые расположены параллельно поверхности листа, гриб добывает питательные вещества из растения. Гриб Erysiphe graminis имеет конидиальную стадию Oidium monilioides Link, которая образует ектотрофный мицелий, который развивается на пораженных частях растений. На их концах образуются эллипсоидальные одноклеточные споры.

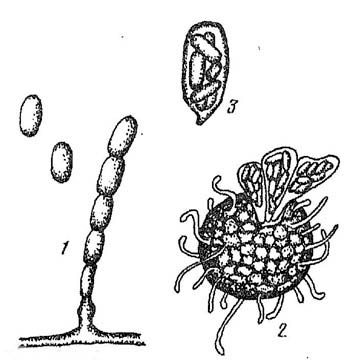

Конидии бесцветные, одноклеточные, цилиндрические, бочка, размером 25-30×8-10 мкм, располагаются в виде цепочки на одноклеточных слегка вытянутых конидиеносцах. Конидии мучнистой росы ветром разносятся по всему полю. При температуре +15°С время от начала заражения до образования конидий составляет около 5 дней. Конидиеносцы относительно короткие, прямостоячие и не разветвленые.

Сумчатая стадия гриба представлена образованием на грибнице клейстотециев с сумками и сумкоспорами. Клейстотеции округлые, сначала коричневые затем черные, 135-180 мкм в диаметре, имеют небольшое количество светлых коротких придатков. В клейстотеции формируется несколько сумок размером 70-100×25-40 мкм. В каждой сумке по 4-8 бесцветных сумкоспор размером 20-23×11-13 мкм. Во время вегетации гриб от растения к растению распространяется с помощью конидий. Заражение происходит при температуре от 0 до 20ºС и относительной влажности воздуха от 50 до 100%. Повышенная температура воздуха (выше 30ºС) задерживает развитие мучнистой росы пшеницы. Инкубационный период длится от 3 до 11 суток (в среднем 4-5 суток).

Мучнистая роса поражает посевы озимых еще с осени. Ее резерваторами являются всходы падалицы. Зимуют клейстотеции на растительных остатках, в которых весной вызревают сумкоспоры и заражают молодые растения. Кроме того, гриб может зимовать грибницей на растениях райграса высокого.

2. Сумчатая стадия мучнистой росы озимой пшеницы, сумки с сумкоспорами фото

Вредоносность мучнистой росы пшеницы

Вред мучнистой росы пшеницы проявляется прежде всего в уменьшении ассимиляционной поверхности листа, в разрушении хлорофилла и других пигментов. Гаустории поглощают вещества из эпидермальных листьев, листовых влагалищ, колосовых чешуек и других органов. Мицелий, что находится в поверхностном слое пораженных органов, нарушает фотосинтез. Энергия фотосинтеза падает, а интенсивность усыхание листьев растет. В листьях благоприятных сортов при заболевании мучнистой росой преобладают процессы, способствующие распаду углеводов и белков к простым соединениям, с которых гриб способен поглощать и строить из них свое тело. В связи с этим листья и листовые влагалища преждевременно засыхают, снижается кустистость, высота растений, задерживается колошения, наступает преждевременное созревание зерна, в результате чего снижается его качество.

Исследования, проведенные авторами, свидетельствуют о том, что мучнистая роса пшеницы негативно влияет на качество зерна. Анализы физико-химических свойств зерна озимой пшеницы показали, что содержание сырой клейковины снижается на 6,1-10,9%, белка на 1,9-8,6%, крахмала на 3,5%, в зависимости от балла поражения по сравнению со здоровыми растениями.

Большое влияние на изменение биоценоза делают лесные полосы, которые изменяют некоторые элементы микроклимата (уменьшают скорость ветра, повышают относительную влажность воздуха, влажность почвы, а также в некоторой степени затеняют ) по сравнению с открытой степью и оказывают влияние на лучшее развитие мучнистой росы. Другие исследователи одной из основных причин нарастания вредности болезни считают использование восприимчивых сортов. Так, по данным государственного сортоиспытания известно, что почти все районированные и перспективные сорта озимой пшеницы в стране сильно восприимчивы к мучнистой росе. Процент поражения некоторых сортов составляет 80-96 %.

Мучнистая роса пшеницы — меры борьбы

Интенсификация сельскохозяйственного производства, расширение площадей под зерновыми культурами, увеличение процента зерновых культур в севообороте ведет к накоплению и распространению вредных микроорганизмов.Среди мероприятий, которые гарантируют увеличение продукции земледелия, все большее значение приобретает защита растений от болезней, потери от которых достигают более 30 % потенциального урожая. В частности, в Украине потери урожая только зерновых культур от болезней равны стоимости урожая с 1 млн. га. Современная аграрная политика направлена на получение максимальных урожаев путем выращивания зерновых культур по интенсивным технологиям, предусматривает создание высокой плотности стеблестоя, внесение повышенных доз азотных удобрений, в свою очередь позволяет создавать специфические условия в посевах и развития эпифитотий.

Поэтому оптимизация фитосанитарного состояния посевов является одной из актуальных задач, а необходимый этап успешного ее решения изучение особенностей развития наиболее вредоносных болезней, вредителей, а также факторов, вызывающих их развитие. Рост производства основной продовольственной культуры — озимой пшеницы в Украине традиционно считается главной задачей. Для решения этой проблемы большое значение имеет повышение культуры земледелия, важным звеном которой является защита растений от болезней.

Роль комплекса мероприятий перед посевом сводится к уменьшению количества инфекции в семенах, а также в сохранении растений в начальный период их роста и развития от поражения болезнями. Это обеспечивают такие мероприятия как : подбор устойчивых сортов; размещение озимой пшеницы в севообороте по лучшему предшественнику; выбор наиболее эффективных способов обработки почвы, вида и качества удобрений; своевременная и качественная подготовка посевного материала. Лучший способ борьбы с болезнями — это внедрение устойчивых к поражению сортов. В благоприятных для развития болезней условиях эти сорта не снижают урожайность.

На растениях устойчивых сортов инкубационный период болезни удлиняется, и плодоношения патогена часто не образуется. В условиях эпифитотий урожайность таких сортов снижается незначительно, и необходимость в химической обработке посевов или исчезает совсем, или проводится, но в небольших масштабах. Химическую обработку посевов не проводят или применяют в небольших размерах. Особенно ценятся сорта, обладающие комплексной устойчивостью против основных болезней.

По литературным данным меры защиты против мучнистой росы озимой пшеницы начинают еще до посева, когда протравливают семена. Особенно велика роль этого мероприятия в зонах с повышенной зараженностью семян патогенами, поскольку чем выше уровень зараженности семян, тем больший экономический эффект от протравливания. Как отмечает В.А. Захаренко, дополнительный урожай от протравливания зерновых колосовых в среднем составляет 0,6 ц/га.

Согласно данным К.М. Поджецкене и 3.И. Жевите-Кульветене, в условиях Литвы зависимости от культуры и протравителя дополнительный чистый доход составил в пересчете на гривну от 6,6 до 85,9 грн/га (2001 г.), а себестоимость снижается от 6,0 до 20,1%.Уменьшают заболевания агротехнические мероприятия. Это правильное чередование культуры в севообороте, размещение пшеницы после лучших предшественников. Не желательно сеять озимую пшеницу после стерневых предшественников, поскольку в почве остается большие инфекционные нагрузки, которые повлекут развитие не только пятнистости, но и других патогенов. Стерневые предшественники накапливают инфекцию мучнистой росы, бурой листовой ржавчины, септориоза, гельминтоспориоза, а также резервируют некоторых вредителей, являющихся переносчиками возбудителей вирусных болезней.

Своевременной основной обработкой почвы можно значительно уменьшить накопление инфекции на полях. Уничтожение всходов падалицы — важное мероприятие, ограничивающее распространение различных болезней, так как на них накапливаются инфекции болезней ржавчины, мучнистой росы, фузариоза и септориоза. Важное значение в повышении устойчивости зерновых культур к болезням имеет рациональное использование удобрений. Они обеспечивают наиболее полную реализацию потенциальных возможностей того или иного сорта зерновых культур в конкретных почвенно-климатических условиях, которые влияют на микроклимат стеблестоя, изменяют концентрацию почвенного раствора и т.п.. Все это может создавать благоприятные или неблагоприятные условия для развития болезней. Под действием удобрений усиливаются компенсаторные возможности растений при повреждении вредителями, поражении болезнями.

Органические удобрения хорошо влияют на развитие микрофлоры, которая является антагонистом патогенов. Эффективность минеральных удобрений зависит от их соотношения. Фосфорные и калийные удобрения повышают устойчивость растений к болезням. Чрезмерное, непропорциональное внесение азотных удобрений приводит к разрыхлению тканей растений, которое способствует развитию болезней. Наиболее устойчивая к поражению болезнями пшеница оптимальных сроков сева.

На слишком ранних посевах осенью накапливается значительно больше инфекции бурой и желтой ржавчины, мучнистой росы, корневых гнилей, септориоза, бактериальных и вирусных болезней. Поздние посевы сильнее поражаются головней. Глубоко посеянные семена (6-8 см ) дольше всходят, а их проростки испытывают поражения возбудителями плесневения, корневой гнили, твердой головни.

За вегетационный период в случае сильного поражения применяют химические препараты для одного-трех опрыскиваний посевов. Проведение химических защитных мероприятий наиболее эффективно, когда распространение патогенов находится на уровне экономического порога вредоносности. Для мучнистой росы озимой пшеницы ЭПВ в фазе колошения составляет 15-20% распространенности.

В фазу трубкования — появление флагового листа против мучнистой росы пшеницы посевы опрыскивают одним из разрешенных фунгицидов, или их баковыми смесями. Фунгициды подбирают с учетом спектра их действия и экономической и экологической обоснованности. Целесообразность их применения определяют по результатам обследований фитосанитарного состояния посевов и ожидаемыми потерями урожая, ухудшению его качества.

Рекомендуется применять фунгициды контактно-системного защитного и лечебного действия, особенно производные триазолов, которые надежно защищают растения озимой пшеницы от основных болезней, в том числе и мучнистой росы, возбудители которых распространяются с помощью воздушных потоков и поражают растения в течение всего периода вегетации. Защита посевов против мучнистой росы пшеницы проводят в условиях теплой влажной погоды (температура +28-30°С, относительной влажности воздуха 80-100 %). Частые осадки способствуют развитию болезни.

Роса мучнистая на зерновых культурах

Powdery Mildew of Wheat

Болезни

Содержание:

Симптомы заболевания

Мучнистая роса на зерновых культурах проявляется в виде образования на надземных органах растений паутинистого налета белого цвета. Со временем налет приобретает форму ватообразных плотных мучнистых подушечек.

На всходах болезнь в первую очередь обнаруживается на влагалищах листьев в виде матовых пятен, затем на листовых пластинках, как правило, на верхней стороне, реже с обеих сторон.

В процессе роста болезнь распространяется на вновь образующиеся листья и вверх по стеблю. При этом налет уплотняется, приобретая желто-серый цвет с черными точками (клейстотециями).

Морфология

Возбудитель мучнистой росы – сумчатый гриб Blumeria graminis (= Erysiphe graminis) из порядка Erysiphales. В связи с наличием замкнутых плодовых тел (клейстоцетий), этот порядок ранее относили к плектомицетам. В последнее время их включают в состав пиреномицетов.

Blumeria graminis имеет поверхностную грибницу, а на концах, растущих гиф, образуются аппрессории, имеющие вид плоских утолщений, приспособленных для крепления на поверхности растения. От аппрессорий отходят гаустории (эллиптические вздутия с пальцевидными выростами), которые заходят внутрь клеток. При их помощи гриб высасывает питательные вещества из клеток растения.

Патоген развивается в конидиальной и сумчатой стадии.

Конидии – имеют одноклеточное строение, цилиндрическую или бочковидную форму на пшенице и овсе или продолговато-овальную на ячмене. Они бесцветные. Расположены цепочками на одноклеточных конидиеносцах, слегка вытянутой формы на пшенице и овсе и коротких на ячмене. Размер конидий на пшенице и овсе 25,0–30,0х8,0–10,0 мкм. На ячмене конидии немного крупнее – 30,0–32,0х10,0–12,0 мкм. Рожь отличается образованием конидий от эллипсоидной до лимоновидной формы, размером 8,0–10,0х25,0–30,0 мкм.

Сумчатая стадия – на грибнице клейстотециев образуются аски с аскоспорами. Клейстотеции округлой формы, с небольшим количеством коротких, светлых придатков, первоначально коричневые, со временем чернеют. Диаметр – 135,0–180,0 мкм – на пшенице и овсе. На ячмене – 130,0–180,0 мкм. На ржи – 135,0–280,0 мкм.

В клейстотеции происходит формирование нескольких асков, размер которых на пшенице, овсе, ячмене, ржи равен 70,0–100,0х25,0–40,0 мкм.

В каждом аске расположено по 4–8 штук эллиптической формы, бесцветных аскоспор. Размер аскоспор на пшенице и овсе – 20,0х11,0–13,0 мкм, на ячмене – 20,0–23,0х11,0–13,0 мкм. Рожь отличается большим количеством асков, от 6 до 30, в каждой из которых по 8 бесцветных аскоспор, размером 10,0–13,0х20,0–23,0.

Возбудители болезни , вызывающие

Роса мучнистая на зерновых культурах

Биология

Как и у всех мучнисторосяных грибов, половые органы Blumeria graminis представлены антеридиями (мужские гаметангии) и аскогонами (женские гаментангии). Антеридий имеет двуклеточное строение, аскогон – одноклеточное. В процессе оплодотворения все содержимое верхней клетки антеридия перемещается в аскогон через специальную пору (отверстие). Затем вокруг зиготы возникает замкнутое плодовое тело, называемое клейстотецием. Внутри него и формируются аски со спорами. Созрев, клейстотеции растрескиваются, отбрасывая верхнюю часть, на подобии крышки. При этом освобождаются аскоспоры.

Erisiphe graminis (= Blumeria graminis) отстреливает аскоспоры из сумок на расстояние до 2 см. Дальше они разносятся ветром и, попадая на ослабленные и восприимчивые к патогену растения, прорастают.

Заражение происходит при температуре окружающего воздуха от 0°C до + 20 °C и относительной влажности от 50 до 100 %. Более высокая температура, выше +30 °C, задерживает развитие патогена. Инкубационный период болезни длится от 3 до 11 дней, в среднем 3–5. Конидии способны давать за лето несколько поколений.

Патоген узкоспециализирован, но это не мешает ему проявлять заметную неоднородность. Наблюдается два типа его развития: моноциклический и дициклический.

Моноциклический тип

Конидиальное спороношение появляется и развивается, начиная с фазы образования третьего листа и до восковой спелости. Сумчатая стадия формируется в фазе выхода растения в трубку, но образование асков с аскоспорами протекает медленно. Созревают они только после перезимовки клейстотециев.

Дициклический тип

Патоген зимует в виде грибницы. Конидии формируются в фазе восковой спелости. Сумчатая стадия наблюдается к концу кущения – началу трубкования. Созревание и выбрасывание аскоспор проходит с августа по сентябрь. В данном случае мучнистая роса поражает посевы ещё с осени, а резервациями ее становятся всходы падалицы.

Больше всего страдают от мучнистой росы пшеницы, затененные растения, а также находящиеся в условиях непродолжительного освещения. Отмечено, что ранние посевы яровых поражаются меньше поздних. Озимые сильнее всего поражаются при посеве в ранние сроки.

Засушливые годы характеризуются сильной степенью поражения растений. При этом более всего страдают ослабленные растения.

Географическое распространение

Мучнистая роса пшеницы – распространена повсеместно.

Вредоносность

Мучнистая роса пшеницы – приводит к уменьшению ассимиляционной поверхности листовой пластинки, разрушению хлорофилла и прочих пигментов. Сильное заражение вызывает снижение кустистости, замедляет колошение, созревание пшеницы ускоряется. Недобор урожая может достигать более 10–15%.

Мучнистая роса зерновых

Мучнистая роса на зерновых культурах образуется под воздействием грибка Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici March. Болезнь встречается повсеместно и поражает такие сельскохозяйственные культуры как пшеница, овес, ячмень, рожь.

Благоприятные факторы развития мучнистой росы зерновых

Грибок мучнистой росы способен развиваться в различных погодных условиях. Его рост возможен в температурном диапазоне от 0°С до 25°С при влажности воздуха от 50% до 100%. При дальнейшем повышении температуры развитие патогена приостанавливается.

Максимальная скорость размножения и распространения наблюдается в ветреную погоду при температуре воздуха +16-20°С.

Симптомы мучнистой росы зерновых

В начальных стадиях болезнь поражает листовые влагалища нижних листьев. Затем она охватывает верхнюю часть листовой пластины и распространяется вверх вдоль стебля, заражая верхние листья.

Цикл развития мучнистой росы зерновых

Грибок мучнистой росы зерновых переносит зиму на растительных остатках в форме мицелия. В своём развитии патоген проходит конидиальную и сумчатую стадию. После зимней фазы покоя, начиная со стадии формирования третьей пары настоящих листьев на растениях зерновых культур, грибок производит конидиальное спороношение. Созревшие конидии попадают на соседние экземпляры и заражают их. Конидиальная стадия развития грибка протекает до момента восковой спелости. Далее грибок начинает формировать сумки с аскоспорами.

Лечение мучнистой росы зерновых

Протравливание семян в растворах фунгицидов способствует появлению более здоровых всходов и уменьшению очагов возникновения заболевания.

На протяжении вегетационного периода зерновых при обнаружении симптомов мучнистой росы, а также в профилактических целях производят опрыскивание площадей посевов фунгицидными препаратами. Это позволяет локализовать очаги появления болезни и не допустить её массового распространения.

Профилактика мучнистой росы зерновых

Для предотвращения появления мучнистой росы зерновых предпринимают следующие профилактические меры:

Мучнистая роса

Основным симптомом мучнистой росы является появление на поверхности вегетативных органов растений налёта мицелия беловатых оттенков. Часто на этом налёте образуются капельки влаги. Этот налёт образовывается на листовых пластинах, черешках, стеблях, плодоножках и плодах растений. Со временем налёт уплотняется, приобретает серые оттенки. На поражённых органах развиваются некротические процессы, листья увядают, так как грибок вытягивает из них влагу. Заболевшие мучнистой росой растения начинают отставать в развитии, на них образуется меньше плодов, чем на здоровых.

Чтобы предотвратить негативные последствия мучнистой росы, нужно регулярно производить наблюдение за состоянием посадок. При обнаружении первых симптомов заболевания, необходимо незамедлительно принимать меры по его лечению. В первую очередь нужно удалить все поражённые части растений. Их лучше уничтожить за пределами участка. Потом применяют обработку посадок фунгицидными препаратами. Эта мера позволяет подавить жизнедеятельность грибка и воспрепятствовать прорастанию его спор. В случае необходимости опрыскивание повторяют 2-3 раза за период вегетации растений.

Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения мучнистой росы, нужно принимать профилактические меры: правильное соблюдение севооборота, выращивание устойчивых к заболеванию сортов растений, умеренное внесение в почву азотных удобрений, прореживание посадок с целью недопущения из загущения и уборка растительных остатков в сочетании с зяблевой перепашкой почвы.

Мучнистая роса гороха

Возбудитель мучнистой росы гороха: грибки рода Erysiphe.

Грибок мучнистой росы неприхотлив в отношении температуры и влажности воздуха. Осуществлять свою жизнедеятельность он может в диапазоне температур от +5°С до +40°С при влажности воздуха от 40% до 100%.

Мучнистая роса зерновых культур

Возбудитель мучнистой росы зерновых: грибок Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici March.

Мучнистая роса на зерновых культурах образуется под воздействием грибка Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici March. Болезнь встречается повсеместно и поражает такие сельскохозяйственные культуры как пшеница, овес, ячмень, рожь.

Мучнистая роса разрушает хлорофилл в листьях растений, вследствие чего происходит ухудшение ассимиляционных процессов. Из-за этого растения замедляют своё развитие и становятся более слабыми. Урожайности снижается на 10-15%.

Мучнистая роса огурца

Возбудитель мучнистой росы огурца: грибок Oidium erysiphoides.

Мучнистая роса вызывает замедление в развитии огурцов, нарушение ассимиляционных процессов в листьях с последующим их отмиранием, уменьшение количества плодов и ухудшение их товарного вида. Мучнистая роса огурца развивается преимущественно в умеренных температурах при повышенной влажности воздуха.

Мучнистая роса подсолнечника

Возбудитель мучнистой росы подсолнечника: грибки родов Erysiphi, Leveilluna и Sphaerotheca.

Мучнистая роса подсолнечника приносит значительный экономический ущерб. Она вызывает изреживание посевов, а в благоприятных условиях может вызвать и их гибель.

Мучнистая роса свеклы

Возбудитель мучнистой росы свеклы: грибок Erysiphe betae (Vanha) Weltzien.

Мучнистая роса свеклы образуется жизнедеятельностью грибка Erysiphe betae (Vanha) Weltzien. Мучнистая роса поражает надземные органы растения, вызывая ухудшение ассимиляционных процессов, замедление развития растений, преждевременное отмирание листьев.

Мучнистая роса яблони и груши

Возбудитель мучнистой росы яблони и груши: грибок Podosphaera leucotricha.

Мучнистая роса яблони и груши вызывается грибком Podosphaera leucotricha. Мучнистая роса поражает вегетативные органы растений. Поражённые соцветия не образуют завязей. Урожайность этих плодовых деревьев из-за болезни может существенно снизиться. В отдельных случаях недобор урожая составляет до 80%.

Мучнистая роса томатов

Возбудитель мучнистой росы томатов: грибок Oidiopsis taurica, Oidium erysiphoides.

Мучнистую росу томатов вызывают два вида грибков Oidiopsis taurica и Oidium erysiphoides. Оба они приводят к образованию мучнистого налета на листьях помидор. Мучнистая роса имеет широкое распространение во всех регионах выращивания этой овощной культуры. В южных регионах мучнистая роса более вредоносна, чем в районах умеренного климата.

Мучнистая роса приводит к снижению урожайности томатов и проявляется как при выращивании растений в открытом грунте, так и в теплицах.