что такое морской заяц

Морской заяц

| Царство: | Животные |

| Тип: | Хордовые |

| Класс: | Млекопитающие |

| Отряд: | Хищные |

| Семейство: | Настоящие тюлени |

| Род: | Морские зайцы Erignathus Gill, 1866 |

| Вид: | Морской заяц |

Erxleben, 1777

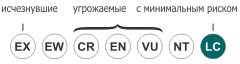

Морско́й за́яц, или лахтак [1] (Erignathus barbatus) — ластоногое семейства тюленьих (Phocidae). Единственный вид рода Erignathus.

Содержание

Внешний вид

Один из самых крупных представителей семейства настоящих тюленей (и самый крупный в фауне России). Длина тела — до 2,5 м, подмышечный обхват 148—161 см. Масса изменчива по сезонам в зависимости от упитанности, зимой достигая 360 кг. Круглая голова и ласты кажутся небольшими по сравнению с массивным телом. От других тюленей отличается более близким расположением передних ласт к переднему концу тела. Челюсти у лахтака мощные, но зубы мелкие и слабые; часто снашиваются и выпадают еще до наступления старости.

Волосяной покров сравнительно негустой и грубый. Окраска буро-серая, на спине темнее. Молодые тюлени темные, со светлой мордой. Вибриссы у лахтака длинные, толстые и гладкие, а не волнистые, как у других тюленей.

Распространение

Распространен почти повсеместно на мелководьях Северного Ледовитого океана и в примыкающих водах Атлантического и Тихого (Берингово и Охотское моря) океанов. Лахтаки были замечены даже в районе Северного полюса. В Атлантике к югу он встречается до Гудзонова залива и прибрежных вод Лабрадора включительно. В бассейне Тихого океана известен до северной части Татарского пролива.

Образ жизни и питание

Обитает лахтак в прибрежных мелких водах с глубинами до 50—70 м. Такая дислокация связана с тем, что питается он преимущественно беспозвоночными бентоса (креветки, крабы, моллюски, морские черви, голотурии) и придонной рыбой (камбала, сайка, бычок, мойва). Интересно, что в местах совместного проживания с моржами лахтак не является их пищевым конкурентом. Он питается в основном брюхоногими моллюсками, тогда как морж предпочитает двустворчатых.

Летом и осенью лахтак наиболее многочислен у низких изрезанных побережий, где есть галечные косы, острова и обнажающиеся во время отлива отмели. Здесь образуются лежбища, на которых залегают десятки, а то и сотни тюленей. По мере появления льдов (в конце октября — начале ноября) лахтаки переходят на них. На льдах держатся одиночно или группами по 2—3 зверя. Лахтак — медлительный, грузный зверь и не может быстро передвигаться по льду; для лёжек он использует низкие неторосистые льдины, ложаясь на краю или около проталины. Некоторые особи и на зиму остаются в прибрежной полосе, устраивают во льду лазки, через которые выходят из воды. Иногда лунку заносит толстым слоем снега, и звери сооружают в нём нору. Весеннее залегание на дрейфующих льдах связано с щенкой, линькой и спариванием.

Лахтаки преимущественно одиночные звери. Очень миролюбивы друг к другу. Социальные отношения изучены мало. Главным их врагом является белый медведь и, на Дальнем Востоке, бурый. Смертность лахтаков, однако, больше зависит от степени зараженности гельминтами.

Социальная структура и размножение

Спаривание происходит в апреле — начале мая на дрейфующих льдах. Во время гона самцы издают брачный свист. Беременность длится 11—12 месяцев; в ее начале бывает 2—3—месячная задержка в развитии и имплантация яйца (латентная фаза). Щенка происходит в марте — мае; так в Охотском море она заканчивается в апреле, в Беринговом — в мае. Щенка происходит в определённых районах, однако самки не образуют скоплений. Самка приносит одного детёныша. Длина тела новорожденного около 120 см, вскоре после рождения он уже способен плавать и нырять. Молочное кормление продолжается около 4 недель. Следующее спаривание бывает через две недели после окончания лактации; таким образом, у этого вида беременность почти годовая.

Половой зрелости самки достигают в возрасте 4—6 лет, а самцы — в 5—7 лет. Продолжительность жизни у самок до 31 года, у самцов — 25 лет.

Хозяйственное значение

Шкура морского зайца настолько прочна и толста, что население севера изготавливало из неё байдарки, нарезало ремни для нарт, лыж и упряжи для собак, выкраивало подошвы для сапог. Мясо, ласты и жир шли в пищу; последний применялся и для освещения. В России лахтак промышлялся в Охотском и Беринговым морях, занимая 3—5 места по объему добычи. Сейчас добыча запрещена. Входит в число эскимосских продуктов питания.

Морской заяц. Описание и особенности морского зайца

Кто угодно, только не зайцы. Названия пары морских животных вызывают у публики путаницу. Морской заяц – это и тюлень, и моллюск. Имена им даны народом. Официально тюлень зовется лахтак, а моллюск – аллизия. Но, раз уж народ объединил их под одним названием, сделаем тоже с посвященными животным статьями.

Описание и особенности морского зайца

Морской заяц лахтак прозван русскими зверобоями. Они с трудом добывали тюленей единственного вида рода Erignathus. Лахтаки пугливы и осторожны, подобно зайцам. Ассоциаций с длинноухими добавила манера передвижения тюленей по суше. Вне воды лахтаки подпрыгивают подобно зайцам.

Размеры у лахтака овсе не заячьи. Тюлень грузен, признан самым крупным в морской фауне России. Отдельные особи весят 360 килограммов. Средняя масса 220-280 кило. Самки редко превышают 217 килограммов. Почти половина массы приходится на жир.

В длину лахтаки достигают 2,5 метров. При этом обхват грудной клетки ластоногого доходит до 161-го сантиметра. На этом фоне голова тюленя смотрится миниатюрной. Будь у лахтака длинные уши, как подобает зайцу, впечатление было б иным.

Однако у тюленя присутствуют лишь внутренние раковины. Они смотрятся как дырки по бокам головы.

Шея у ластоногого зайца почти отсутствует. Это свойственно для многих тюленей. А вот расположение передних ласт почти у шеи нетипично. К тому же, конечности животного смещены к центру тела, а не к бокам.

Окрашен лахтак в серо-белые тона. По спине проходит более темная, но размытая полоса. На голове иногда присутствуют светлые пятна.

Морской заяц передвигается прыжками подобно зайцам, обитающим на суше

Морской заяц моллюск истинного зайца тоже напоминает отдаленно. Похожее на большого слизняка животное имеет параподии. Это боковые разрастания тканей. Они делают тело аллизии массивным. А вот нога, на которой моллюск ползает, сужена и вытянута.

Параподии пригождаются морскому зайцу в плавании. Расправляя боковые выросты, моллюск парит в воде. Параподии при этом сокращаются, подобно грудным плавникам скатов.

На фото морской заяц «выдает» тайну своего имени. На голове животного есть рожки. Они возвышаются и колышутся, подобно заячьим ушам.

Еще одна отличительная особенность вида – жаберные щели на правой стороне тела. Отверстия скрыты под складкой мантии животного.

Весит аллизия 300-600 граммов, в зависимости от вида. Среди тропических беспанцирных моллюсков не самый громоздкий, но крупный.

Цвет моллюска бывает разным. Встречаются коричневые, фиолетовые, желтые, черные, серые и даже пятнистые виды. Красок добавляет жидкость, которую зайцы наловчились выпускать навстречу врагам, подобно каракатицам.

Моллюск морской заяц защищает себя выделением жидкости отбивающей аппетит у хищников

Только у моллюсков секрет не черный, а цветной. Чаще всего защитная жидкость красная. Она в прямом смысле отбивает у нападающих аппетит, содержа особые вещества, угнетающие чувство голода.

В каких водоемах встречается

Тюлень морской заяц – обитатель северных широт. Животные занимают мелководье Ледовитого океана. Дальше Гудзонского залива тюлени вида не заплывают. В сторону Тихого океана зайцы распространены до Татарского пролива.

Любя север, на полюс лахтаки не «забредают» Единичные особи попадали на край земли на дрейфующих льдинах, оторвавшихся от родных побережий зверей. Они, кстати, хищники. Любимое лакомство лахтаков – брюхоногие моллюски.

Тезка тюленя как раз мог бы попасть ему в пасть. Однако морской заяц моллюск обитает в тропических морях. Ареалы обитания видов не пересекаются.

Поскольку моллюск заяц обитает в теплых водах, им лакомятся омары и морские звезды. Травоядное создание защищается чернилами и маскируется под цвет дна. С этим отчасти связано разнообразие раскрасок аллизии.

Распространение аллизии широко. Иногда животное «забредает» в субтропики. Но, основное скопление морских зайцев наблюдается возле экватора.

Виды морского зайца

На севере морской заяц обитает один. На подвиды тюлени-гиганты не делятся. А вот у тропического зайца классификация обширна. Карликовый вид не превышает в длину 7-ми сантиметров. Цвет животного бывает оливковым, бордовым или коричневым. Темные особи замечены в Индийском океане и Красном море.

Самой крупной аллизией является калифорнийская. Представители подвида достигают в длину 75-ти сантиметров. Соответственно названию, гиганты обитают на побережьях Тихого океана вдоль Северной Америки.

Калифорнийская аллизия самый крупный вид морских зайцев

Достигая зачастую лишь полуметровой длины, калифорнийские аллизии весят примерно 7 килограммов. Проглотить такого моллюска может не каждый хищник. На калифорнийских особей покушаются в основном гигантские зеленые анемоны и крупные омары.

Соревнуется в размерах с калифорнийским моллюском черный морской заяц. Цветом подвид обязан потребляемой пище. Моллюски едят темные водоросли. Впрочем, о питании морских зайцев поговорим отдельно.

На фото черный морской заяц

Питание морского зайца

Тюлени зайцы ныряют за добычей на глубину около 70-ти метров. Иногда, животные опускаются на 150 метров. Здесь лахтаки находят не только моллюсков, но и ракообразных. С живущими по соседству моржами зайцы не соперничают. Родственный вид тоже питается моллюсками, но предпочитает створчатых, с раковинами.

Зайцы моллюски обитают и питаются на глубинах около 20-ти метров. Здесь аллизия ищет растительную пищу и места для крепежа своей ноги. Последней моллюск предпочитает присасываться к камням и скальным выступам.

Соответственно, искать морского зайца следует на участках морского дна со сложным рельефом, валунами и обилием водорослей.

Размножение и продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни северных тюленей равна 30-ти годам. Время это животные проводят в одиночестве. К стайным животных лахтаки не относятся, хоть и терпят сородичей рядом. Объединяются особи лишь в периоды спаривания. Самки с детьми тоже неразлучны. В остальном морские зайцы независимы.

В сезон размножения самцы морских зайцев начинают петь. Звучат серенады зловеще, но с музыкальной точки зрения гармоничны.

Слушать голос морского зайца

Выбрав лучшего певца, самка вступает с ним в связь. Примерно 2 месяца тюлениха удерживает в теле материал партнера, не вырабатывая яйцеклетки. Потом осуществляется оплодотворение, и начинаются 9 месяцев беременности.

Но, от момента близости до родов проходят 11 месяцев. Так тюлени подстраивают к удобным для себя условиям и спаривание, и роды, выпадающие на середину лета.

Лахтаки живородящие. У моллюска морского зайца икра. Ее животные откладывают на мелководье. В остальное время гиганты удаляются от берега. Там, особенно гигантские виды, живут до 200-от лет.

Калифорнийские ученые однажды заявили об обнаружении животного возрастом 405 лет. Однако потом поступило опровержение информации. Данные анализов показали, что аллизии 190 лет.

Долгожительство позволяет моллюску развивать при примитивной нервной системе способности к привыканию, запоминанию простейших команд, передаваемых через прикосновения. Аллизии, кстати, помогли получить Нобелевскую премию Эрику Канделу. Он получил награду в области нейробиологии. Основная часть опытов проводилась именно на морских зайцах.

Кто свистит подо льдом?

Александр Агафонов, Антон Чернецкий

«Природа» №5, 2019

Морской заяц (лахтак). Фото авторов

Об авторах

Александр Владиславович Агафонов — кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского — природного заповедника РАН. Область научных интересов — происхождение и развитие знаковых систем, акустическая система коммуникации дельфинов.

Антон Дмитриевич Чернецкий — научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Область научных интересов — исследование поведения, распространения и социальной структуры сообществ морских млекопитающих.

Известно, подводная акустическая сигнализация играет значительную роль в жизни дельфинов (и вообще китообразных) * : это и ориентация в условиях, когда зрение мало чем может помочь (эхолокация), и организация нормальной жизнедеятельности сообществ (коммуникация), и система групповых и индивидуальных «позывных». Но в воде помимо китов и дельфинов обитают и другие млекопитающие, например ластоногие — моржи, тюлени, морские котики и др. Данные палеонтологических и генетических исследований показывают, что их предками были наземные хищные звери, наиболее близкие к родам куниц (Martes) или медведей (Ursus), а в последнее время систематики вообще склонны объединять хищных и ластоногих в один отряд. Хотя ластоногие довольно много времени проводят на суше (или на льду), в море они чувствуют себя просто как рыба в воде. А как у них обстоит дело с подводной акустической сигнализацией? Исследования показали, что для животных данной группы более характерно воспроизведение (продуцирование) звуков в воздухе. Однако у некоторых видов была открыта также и подводная акустическая активность. И в этом отношении одним из интереснейших объектов оказался морской заяц.

Кто такие морские зайцы?

Морской заяц, или лахтак (Erignatus barbatus), — один из наиболее крупных представителей подсемейства настоящих тюленей: длина тела животных этого вида может достигать 2,5 м, а вес — 300 кг. История умалчивает о том, откуда в русском языке появилось столь странное название — уж на обычного-то зайца лахтак никак не похож. По-английски его называют bearded seal (‘бородатый тюлень’), что по крайней мере можно объяснить наличием более густых в сравнении с другими тюленями вибрисс («усов»), которые, будучи органом осязания, возможно, помогают ему в добыче пищи. Морские зайцы — бентофаги, т.е. питаются в основном всякой придонной живностью (моллюсками, червями, членистоногими), но могут и рыбкой поживиться.

Распространены морские зайцы во всех арктических морях, а также в Беринговом и Охотском. Им свойственен оседлый, одиночный образ жизни. Весьма противоречивы сведения о районах пребывания этих тюленей в тот период, когда море полностью или частично покрывается льдом. Большинство авторов считают их обитателями только дрейфующих льдов [1], хотя есть сведения и о присутствии E. barbatus в зоне устойчивого припая ** [2–4]. Между тем конец зимы и начало весны — очень важное время в жизни вида: с марта по май у лахтаков рождаются детеныши (в пределах ареала сроки варьируют), затем самки вскармливают их молоком (недолго — до 1,5 мес). Далее происходит новое спаривание, и годичный цикл повторяется.

В 1960-х годах зарубежные исследователи обнаружили, что в репродуктивный период для морских зайцев характерна интенсивная подводная акустическая активность [5]. Но, поскольку контакты между советскими и западными учеными были очень редкими, а знакомство с иностранными публикациями представляло определенную сложность (ведь Интернета еще не существовало), в нашей стране данные о подводной акустической сигнализации морского зайца до определенного времени оставались практически неизвестными.

Исследования на Белом море: 1980-е годы

В. Юшманов (слева) и А. Агафонов записывают акустические сигналы морских зайцев. Конюхова губа. 1985 г.

В начале 80-х годов ХХ в. набирали обороты работы, проводимые лабораторией морской биоакустики Института океанологии (ИО) имени П. П. Ширшова АН СССР под руководством доктора биологических наук В. М. Бельковича (1935–2016). В частности, уже несколько лет проводились комплексные исследования беломорских белух, удалось собрать немало интереснейших данных по их поведению и акустической сигнализации, а также по распределению белушьих сообществ в различных районах Белого моря в летне-осенний период. Однако о том, что происходит с животными зимой, когда Белое море частично покрывается льдом, было почти ничего неизвестно.

В конце февраля 1984 г. небольшая научная группа отправилась в район деревни Летняя Золотица — туда, где ежегодно проводились летние полевые работы. Ученые задались целью провести визуальные наблюдения и «прослушать» акваторию с припайного льда, а при наличии возможностей — и у кромки открытой воды. Главным объектом исследований считалась белуха, хотя Белькович, напутствуя коллег, произнес загадочные слова: «А может, и еще кого-нибудь услышите».

В. Юшманов бурит лунку для погружения гидрофона. Конюхова губа, 1985 г.

Для проведения наблюдений по совету местных жителей выбрали Конюхову губу — полукруглый залив размером километров шесть в поперечнике, находящийся в 12 км от деревни. За зиму на море образовался сплошной лед толщиной около метра, покрытый плотным снегом. Хотя уже наступил март, погода стояла вполне зимняя: ночью до −25°С, днем обычно −10–12°С; даже к концу экспедиции, т.е. в середине апреля, температура была минусовой. На берегу находилось несколько охотничьих избушек, в одной из которых и обосновались ученые. Вечером зажигали керосиновую лампу, для обогрева и приготовления пищи использовали печь. С дровами проблем не было — кругом тайга, а вот воду приходилось вытапливать из снега, поскольку зимой найти родники не представлялось возможным. Контакт с внешним миром поддерживали посредством писем: раз в два-три дня мимо избушки, направляясь из Летней Золотицы в деревню Пушлахту, проезжал почтальон на санях, запряженных лошадью. При необходимости оперативной связи добирались до Летней Золотицы пешком по санному следу часа за три. А туда иногда прилетал из Архангельска АН-2, и, самое главное, там работало почтовое отделение, откуда можно было послать телеграмму, а если очень повезет, то и заказать телефонный разговор с Москвой. Прошлый век, одним словом.

Обустроившись, приступили к сбору научного материала, для чего на лыжах выходили на лед, бурили лунки в намеченных местах и опускали в воду гидрофон. Надо заметить, что морской лед — неплотный, метровый слой просверливался вручную буквально за несколько минут, так что в течение рабочего дня можно было обследовать достаточно большой район. И вот первые же опыты показали, что под водой постоянно (как потом оказалось, даже ночью) раздаются какие-то очень мелодичные звуки, напоминающие свисты и завывания. Они совершенно не походили на хорошо описанные к тому времени сигналы белух. Поначалу ученые даже предположили, что это воздух так свистит, просачиваясь сквозь трещины во льду. Однако даже на слух легко выделялось относительно небольшое число типов сигналов, которые непрерывно повторялись в разных сочетаниях. Некоторые из них длились до минуты. В общем, такие звуки могли издавать только живые существа. Но какие?

В Москву телеграфом отправили сообщение о первых результатах, вызвавшее у Бельковича такой интерес, что он немедленно отправился на Белое море, добрался до Конюховой губы и лично принял участие в работе. И вскоре пришел к выводу, что полученные нами данные согласуются с ранее опубликованными результатами исследований зарубежных биоакустиков, и, скорее всего, мы записали сигналы морских зайцев.

По возвращении в Москву удалось достать экземпляр номера журнала Zoologica (аж за 1969 год!), в котором мы прочли статью К. Рэя с коллегами [5], посвященную исследованиям подводной акустической сигнализации морских зайцев в Беринговом море. Авторы доказывали, что производят сигналы половозрелые самцы, причем именно в репродуктивный период жизни. Статья была хорошо проиллюстрирована спектрограммами, и к ней даже прилагалась гибкая грампластинка с оригинальными записями звуков. Таким образом, принадлежность беломорских сигналов теперь не вызывала сомнений.

Наша лаборатория провела еще две экспедиции в Конюховой губе — в 1985 и 1987 гг.; в каждый сезон полевых работ там получали примерно по 15 ч акустических записей. Кроме того, около четырех часов было записано весной 1995 г. в районе Соловецкого архипелага. Записи производились, естественно, при помощи кассетного магнитофона. Собранный акустический материал подвергли сплошному аудиторному анализу и выборочной обработке на спектроанализаторе, классифицировали сигналы, насколько это позволяла техника (рис. 1) [6, 7]. К сожалению, на имевшейся в то время аппаратуре более детальные обработка и изучение записей оказались невозможны.

Рис. 1. Спектрограммы сигналов, сделанные в 1980-х годах (по: [6])

XXI век: новая техника, новые возможности, новые задачи

В начале нынешнего тысячелетия компьютеры открыли огромные возможности для науки. В частности, биоакустики получили могучий инструмент для визуализации и анализа звуковых сигналов. При этом больше всего нам понравилась программа Adobe Audition — музыкальный редактор, предназначенный по замыслу разработчиков для композиторов, аранжировщиков музыки, исполнителей и т.д. Но в этой программе имеется прекрасное окно, позволяющее представлять спектрограммы и осциллограммы звуков в онлайн-режиме. Более того, есть возможность производить измерения длительности сигналов с точностью до миллисекунд, а их частотных характеристик — до нескольких герцев. Впоследствии были разработаны также специальные программы для работы со звуковыми сигналами животных и человека. В результате аудиозаписи, сделанные в 1980-х годах и даже ранее, получили вторую жизнь.

В 2004 г. весь сохранившийся на аудиокассетах материал был оцифрован при помощи программы Adobe Audition 1.5, что в дальнейшем позволило провести детальный анализ и типологизацию зарегистрированных сигналов, при этом нам удалось выделить семь их основных типов (рис. 2).

Рис. 2. Спектрограммы семи основных типов сигналов, выделенных в 2000-х годах (пояснения даны в тексте статьи)

Тип 1. Продолжительный сигнал, состоящий из двух фаз: нелинейного и линейного понижения частоты основного тона. Сама основная частота испытывает периодические колебания в пределах 300–500 Гц, которые становятся более редкими к концу сигнала. Частотный диапазон от 5 (начальная точка) до 0,5 кГц (конечная точка). Внутри типа можно выделить два довольно устойчивых варианта (подтипа), различающихся по длительности: короткий (5–15 с) и длинный (15–30 с).

Тип 2. Сигнал с понижением частоты основного тона, испытывающей периодические колебания. Напоминает завершающую фазу сигнала типа 1. Длительность сигнала 10–20 с, частотный диапазон от 2,5 (начальная точка) до 0,5 кГц (конечная точка).

Тип 3. Сигнал, состоящий из двух фаз: повышения частоты основного тона до пиковой точки и последующего понижения. Колебаний частоты основного тона не происходит. Длительность сигнала от 3 до 6 с, частотный диапазон от 1,5 (пиковая точка) до 0,2 кГц (начальная и конечная точки).

Тип 4. Сигнал с плавным нелинейным понижением частоты основного тона. Ее колебания незначительны или отсутствуют. Нередко в начале сигнала отмечаются гармоники. Длительность сигнала от 4 до 8 с, частотный диапазон от 3 (начальная точка) до 0,2 кГц (конечная точка).

Тип 5. Сигнал с резким нелинейным понижением частоты основного тона. Ее колебания отсутствуют. В конце сигнала иногда отмечается небольшое повышение частоты. Обычно следуют сериями по 3–5 сигналов. Длительность сигнала от 1 до 3 с, частотный диапазон от 2,5 (начальная точка) до 0,2 кГц (конечная точка).

Тип 6. Низкочастотный сигнал, похожий на вой или стон. Понижение частоты очень незначительное или вообще не происходит. Длительность сигнала от 3 до 6 с, частотный диапазон примерно 0,4–0,2 кГц.

Тип 7. Наиболее сложный по структуре из всех выделенных типов. Состоит из нескольких сегментов. Вначале следует фаза нелинейного понижения частоты основного тона с периодическими колебаниями. По мере понижения частоты амплитуда колебаний и расстояния между их пиками начинают увеличиваться; сигнал приобретает пилообразную форму. Затем происходит формирование «трелей» — участков с понижающейся и колеблющейся частотой основного тона, связанных между собой участками повышения частоты. Общая тенденция — понижение частоты основного тона. Наконец, непрерывный сигнал разделяется на отдельные трели; частота основного тона каждой из них понижается, но начало следующей трели всегда выше, чем окончание предыдущей. Их длительность увеличивается, а амплитуда колебаний частоты основного тона в последних трелях серии уменьшается. Окончание самой последней обычно приобретает характер воя. Протяженность сигнала в целом может превышать 1 мин, частотный диапазон составляет от 7 (начальная точка) до 0,2 кГц (конечная точка последней трели).

В целом отметим, что общая типология сигналов в записях, сделанных в течение нескольких сезонов в конце 1980-х — середине 1990-х годов, практически идентична. Все выделенные типы сигналов представляются элементами некой единой взаимосвязанной структуры; отдельные фрагменты разных типов могут быть весьма схожими между собой.

Рис. 3. Пример сравнительного анализа однотипных сигналов морского зайца с целью выявления их индивидуальных частотных характеристик: фрагмент спектрограммы сигнала типа 1 (вверху); «ключевые точки», по которым производились измерения частотных характеристик сигналов (внизу)

Мы провели сравнительный анализ однотипных сигналов с целью выявления их индивидуальных частотных характеристик (на примере сигналов типа 1). Данные сигналы состоят из циклов длительностью 0,3–0,5 с (рис. 3), всего таких циклов может быть до 25. Внутри каждого из них были выделены четыре характерных «ключевых» точки, обозначенные на рисунке буквами A, B, C и D. Оказалось, что на протяжении сигнала соответствующие этим точкам частоты меняются от цикла к циклу с одинаковой закономерностью, поэтому для сравнения разных сигналов достаточно производить замер частоты в одной из точек. Выбрана была точка D, как наиболее четко выделяемая в цикле. Таким образом, сигналы стало возможно изобразить в виде последовательностей номеров циклов и соответствующих им частотных характеристик выбранной для каждого из них точки. Используя описываемую методику, мы проанализировали 10 сигналов и построили двухмерную гистограмму распределения частотных характеристик точки D. В результате обработанные сигналы разделились на три группы. К первой, «низкочастотной», отнесены пять сигналов, ко второй — четыре. Наконец, один сигнал, высокой частоты, представляет третью группу. Исходя из полученного результата, можно с известной долей осторожности предположить, что эти 10 сигналов произведены тремя разными особями.

Рис. 4. Наложение на спектрограмме сигналов различных типов, продуцируемых пятью особями

При анализе спектрограмм довольно часто наблюдалось наложение во времени одних сигналов на другие, что свидетельствует об одновременном воспроизведении звуков несколькими особями в зоне приема гидрофона (рис. 4). Сопоставляя число выявленных таким образом животных, издающих (продуцирующих) сигналы, и данные анализа частотных характеристик последних, мы получаем возможность достаточно точно определять число особей, присутствующих в исследуемой акватории.

Стабильность и изменчивость сигналов в пространстве и времени

. Между тем незаметно прошло 30 лет со времени проведения первых записей сигналов морских зайцев на Белом море. Естественным образом возник вопрос: изменилась ли как-то их сигнализация за этот период? А учитывая тот факт, что за эти годы зарубежные ученые осуществили многочисленные исследования акустической активности данного вида в различных районах Арктики, интересно было бы сравнить их результаты с отечественными данными и попробовать выявить также и географическую изменчивость репертуара.

База экспедиции Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН в Конюховой губе. 2014 г.

Новые исследования нашей лаборатории были организованы благодаря активной поддержке национальных парков «Онежское Поморье» и «Кенозерский». Работы проводились с 11 по 24 марта 2014 г., большая часть данных собрана в акватории Конюховой губы и в районе Летней Золотицы (рис. 5). Подводная акустическая активность морских зайцев в описываемый период оказалось весьма высокой (до 10 сигналов в минуту), сигналы продуцировались круглосуточно, причем интенсивность подобной коммуникации животных в целом сохранялась вне зависимости от времени суток. Общий объем собранного материала (по всем точкам) составил 33 ч аудиозаписей.

Рис. 5. Карта района проведения работ в 2014 г.

Рис. 6. Карта района проведения работ в 2017 г.

С 27 февраля по 6 марта 2017 г. работы осуществлялись в районе Унской губы (Двинский залив Белого моря; рис. 6). Сигналы морских зайцев были обнаружены в акватории, непосредственно граничащей с Двинским заливом. Интенсивность сигнализации составляла в разных точках от 1,92 до 2,57 сигналов в минуту. Всего за время проведения работ в Унской губе на всех точках собрано около 10 ч аудиозаписей.

Результаты анализа показали, что типология сигналов морских зайцев в целом очень мало различается в записях, сделанных как в разные сезоны, так и в разных районах работ — все те же «магические» семь основных типов сигналов. Правда, в акустических записях 2014 г. был обнаружен новый тип сигнала, представляющий собой элемент длительностью 2,5–3 с, с линейным повышением частоты основного тона в пределах от 0,6 до 1,5 кГц и периодическими всплесками частоты (рис. 7). Однако он не внесен пока в общую типологию ввиду его редкой встречаемости. Кроме того, в записях 2017 г. была зарегистрирована серия однотипных сигналов, которую не выявляли ни в одной из записей, сделанных ранее (рис. 8). По структурным характеристикам они имеют явное сходство с сигналами морских зайцев, но записана данная серия была лишь один раз, а делать какие-либо выводы на основании единичных фактов нельзя.

Рис. 7. Спектрограммы нового типа сигнала, обнаруженного в записях 2014 г.

Рис. 8. Спектрограмма серии сигналов, записанной в 2017 г.

Мы сравнили также сигнализацию «отечественных» морских зайцев с «лахтаками-иностранцами»: речь идет о данных, собранных группой зарубежных исследователей на Аляске, в западном и северном секторах Канадской Арктики, а также на Шпицбергене (Свальбарде) на протяжении нескольких десятилетий [8]. Коллеги отметили сходство ряда типов сигналов, записанных в разных районах (причем удаленных друг от друга на расстояние в несколько тысяч километров), а также констатировали, что характер сигнализации стабилен на протяжении нескольких лет. При сравнении с нашими материалами оказалось, что шесть типов сигналов идентичны записанным на Белом море, а четыре, напротив, никогда не встречались. Учитывая тот факт, что все беломорские зайцы продуцируют одни и те же сигналы, можно заключить: размеры Белого моря (по сравнению с бескрайними просторами Арктики) недостаточны для формирования существенных географических отличий в вокальном репертуаре исследуемого вида.

Поиск района сосредоточения морских зайцев в Унской губе. 2017 г.

Временные итоги

Итак, морские зайцы с точки зрения их акустической сигнализации оказались в целом большими консерваторами. Ареал вида занимает миллионы квадратных километров, однако общее число выделенных типов сигналов составляет не более 10, причем многие из этих типов встречаются на всем его пространстве. Не следует забывать, что их продуцирование жестко связано с определенным поведенческим контекстом — периодом размножения. При помощи свистов половозрелые самцы могут сообщать самкам о своем присутствии на определенном участке и предупреждать других самцов о том, что данный участок занят (примерно так же, как это происходит у птиц, оленей и некоторых других животных). В остальные сезоны их акустическая активность практически отсутствует, а следовательно, не требуется для нормальной жизнедеятельности. Мы полагаем, что процесс воспроизведения (продуцирования) сигналов обусловлен, скорее всего, генетическими механизмами. С другой стороны, поскольку период щенки и спаривания продолжается несколько месяцев, детеныши с самого рождения попадают в своеобразную акустическую среду, которая в дальнейшем воспроизводится ежегодно и, следовательно, в каком-то смысле становится обучающим фактором.

Работа выполнена в рамках государственных заданий ФАНО России № 0149-2019-0009 и №АААА-А19-119012490045-0.

Авторы выражают глубокую признательность за помощь в организации и проведении работ 2014–2017 гг. директору национального парка «Онежское Поморье» О. Л. Продану (трагически погиб в 2016 г.), заместителю директора по научной работе А. Б. Волкову, старшему научному сотруднику Е. В. Волковой и егерю В. И. Пахомову; директору национального парка «Кенозерский» Е. Ф. Шатковской, начальнику оперативной группы старшему госинспектору К. С. Кривополенову, госинспекторам в области охраны окружающей среды Ю. Н. Маслобородову и Д. А. Пономареву. Мы благодарим руководителя видеостудии ИО РАН В. М. Марина, видеооператора ИО РАН В. Ю. Кузьмина и студента филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова И. С. Подгорного за проведение фото- и киносъемок съемок, а также за монтаж фильмов «Зайцы подо льдом» и «Семь свистов в океане».

Литература

1. Чапский К. К., Арсеньев В. А., Соколов В. Е. Млекопитающие СССР. Т. 2, ч. 3. Ред. В. Г. Гептнер. М., 1976.

2. Попов П. Н. Промысловые млекопитающие восточного побережья Таймырского полуострова // Тр. НИИ Полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства. 1939; 8: 87–123.

3. Федосеев Г. А. Распространение и численность тюленей на детных и линных залежках в Охотском море // Тр. АтлантНИРО. 1971; 39: 87–99.

4. Kingsley M. S., Stirling J., Calvert W. The distribution and abundance of seals in the Canadians High Arctic, 1980–1982 // Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1985; 42: 1189–1210.

5. Ray C. G., Watkins W. A., Burns J. J. The underwater song of Erignathus (Bearded seal) // Zoologica. 1969; 54 (2): 79–83.

6. Белькович В. М., Щекотов М. Н. Поведение и биоакустика ластоногих в естественной среде. М., 1990.

7. Щекотов М. Н., Агафонов А. В. Характеристика акустической активности, распределения и численности морского зайца и кольчатой нерпы Конюховой губы Белого моря // Проблемы современной океанологии. М., 1988: 106–108.

8. Rish D., Clark C. W., Corkeron P. J. et al. Vocalisation of male Bearded Seals, Erignatus barbatus: Classification and geographical variation // Animal Behaviour. 2007; 73(5): 747–762.

* Агафонов А. В., Панова Е. М. Как общаются афалины? // Природа. 2018. № 4. С. 3–12; Панова Е. М., Агафонов А. В. Белуха — морская канарейка // Природа. 2018. № 10. С. 38–45.

** Припай — вид неподвижного льда в морях, океанах и их заливах вдоль берегов.