что такое морфология мозга

Морфология головного мозга

1. Общая структурная характеристика головного мозга

Головной мозг (encephalon) находится в полости мозгового отдела черепа. Его масса у взрослого человека составляет от 1100 до 2000г и на протяжении от 20 до 60 лет остается максимальной и постоянной для каждого данного индивида. В головном мозге выделяют:

мозговой ствол (стволовая часть мозга)

мозжечок (малый мозг)

полушария большого мозга (большой или конечный мозг).

Стволовая часть головного мозга, в свою очередь, состоит из следующих отделов:

ромбовидный мозг, включающий:

От головного мозга отходит 12 пар черепномозговых нервов:

I пара – обонятельный нерв, чувствительный, проводит в головной мозг информацию от обонятельных рецепторов носовой полости

II пара – зрительный нерв, чувствительный, проводит в головной мозг информацию от зрительных рецепторов сетчатки глаза

III пара – глазодвигательный нерв, эфферентный, образован как двигательными волокнами (эфферентными соматическими волокнами), иннервирующими некоторые мышцы глазного яблока (мышцы глазодвигательного аппарата), так и вегетативными нервными волокнами, имеющими отношение к иннервации некоторых структур глазного яблока (ресничного тела, гладкомышечных волокон радужки, суживающих зрачок и некоторых других)

IV пара –блоковый нерв, эфферентный соматический (двигательный), обеспечивает иннервацию верхней косой мышцы глазного яблока

V пара –тройничный нерв, смешанный, образован как чувствительными нервными волокнами, проводящими в головной мозг информацию от рецепторов кожи лица, слизистой носа, зубов и некоторых других рецепторов, так и двигательными (эфферентными соматическими), имеющими отношение к иннервации жевательной мускулатуры лица, мышц среднего уха и некоторых других

VI пара – отводящий нерв, двигательный (образован эфферентными соматическими волокнами), имеет отношение к иннервации латеральной прямой мышцы глаза

VII пара –лицевой нерв, смешанный, включает в своем составе как чувствительные нервные волокна, проводящие в головной мозг информацию от части рецепторов ротовой полости (передних 2/3 языка, мягкого неба), так и эфферентные волокна двух типов: соматические (двигательные, имеют отношение к иннервации мимической мускулатуры лица) и вегетативные (имеют отношение к иннервации некоторых слюнных желез, слезной железы и других структур)

VIII пара –преддверно-улитковый нерв, чувствительный, проводит в головной мозг информацию от слуховых и вестибулярных рецепторов внутреннего уха

IX пара –языкоглоточный нерв, смешанный, его чувствительные нервные волокна проводят в головной мозг информацию от рецепторов языка (задней его трети), слизистой глотки и некоторых других рецептивных областей, эфферентные соматические (двигательные) волокна обеспечивают иннервацию некоторых мышц глотки, а эфферентные вегетативные волокна – околоушной слюнной железы

X пара –блуждающий нерв, смешанный, его чувствительные нервные волокна проводят в головной мозг информацию от рецепторов органов шеи, груди и живота (за исключением левой части толстой кишки), эфферентные соматические (двигательные) волокна обеспечивают иннервацию некоторых мышц глотки, гортани, верхней трети пищевода, а эфферентные вегетативные волокна – большей части органов грудной и брюшной полости

XI пара – добавочный нерв, двигательный, обеспечивает эфферентную иннервацию некоторых грудных мышц (грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц)

XII пара – подъязычный нерв, двигательный, обеспечивает эфферентную иннервацию мышц языка

Ядра черепномозговых нервов (чувствительные, двигательные и вегетативные) заложены в сером веществе головного мозга, а тела чувствительных нейронов, отростки которых образуют чувствительные ветви некоторых из этих нервов, залегают, как правило, в чувствительных черепномозговых узлах, которые в большинстве своем локализованы в пределах черепа. Вегетативные же ветви некоторых черепномозговых нервов относятся только к парасимпатическому отделу вегетативной нервной системы (поскольку в стволе головного мозга заложены только парасимпатические вегетативные центры), а вегетативные узлы этих нервов располагаются либо вблизи иннервируемых органов, либо в них самих.

В головном мозге имеется четыре полости, называемых мозговыми желудочками и заполненных мозговой (церебральной) жидкостью. Первые два желудочка (называемые боковыми) заложены в больших полушариях головного мозга, третий желудочек – в промежуточном мозге, а четвертый – в ромбовидном мозге (сообщается со спинномозговой полостью).

Что такое морфология мозга

или Пневмапсихосоматология человека

Русско-англо-русская энциклопедия, 18-е изд., 2015

95,6% площади поверхности). Старая кора (

2,2% площади поверхности), древняя кора (

0,6% площади поверхности) и межуточная кора (

1,5 ÷ 5,0 мм. Наибольшая толщина наблюдается в верхних участках предцентральной, постцентральной извилин и парацентральной дольки. Обычно толщина коры больше на выпуклой поверхности извилин, чем на боковых поверхностях и на дне борозд.

Российский анатом и гистолог В. А. Бец (Бец Владимир Алексеевич, 1834-1894) доказал, что не только вид нервных клеток, но и их взаимное расположение варьирует в различных участках коры. Распределение различных нервных клеток в коре обозначается термином «цитоархитектоника». Наиболее однородные по своим морфологическим характеристикам нервные клетки располагаются в виде отдельных слоев. Слоистость коры, чередующиеся серые и белые полосы, видна на срезах полушарий в некоторых областях (затылочная доля) даже невооруженным глазом.

Микроскопические исследования показывают, что в каждом клеточном слое, содержатся как тела нервных и глиальных клеток, так и нервные волокна. Эти нервные волокна, составляющие проводящие пути, могут быть отростками нейронов данного слоя коры, нейронов других её клеточных слоев или нейронов других структур мозга. Строение и плотность распределения волокон в различных отделах коры неодинаковы. Распределение нервных волокон в коре головного мозга определяют термином «миелоархитектоника». Миелоархитектоника коры соответствует её цитоархитектонике.

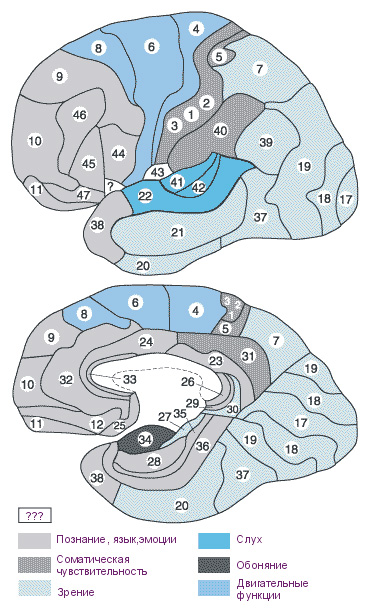

Схема. К. Бродман (Korbinian Brodmann, 1868-1918):

52 цитоархитектонических поля коры (1903).

Модификация: The book «Brodmann’s ‘Localization in the Cerebral Cortex'» (1999) by L.J. Garey.

Цитировано по Prof. Mark Dubin. How the Brain Works.

URL: http://www.dubinweb.com/brain.

Наиболее вероятным, то есть наиболее типичным для новой коры большого мозга взрослого человека, является расположение нервных клеток в виде шести слоев (пластинок). Каждый из шести слоев (пластинок) коры имеет свое название:

(1) молекулярная пластинка, lamina molecularis (plexiformis);

(2) наружная зернистая пластинка, lamina granularis externa;

(3) наружная пирамидная пластинка (слой малых, средних пирамид), lamina pyramidalis externa;

(4) внутренняя зернистая пластинка, lamina granularis interna;

(5) внутренняя пирамидная пластинка (слой больших пирамид, или клеток Беца), lamina pyramidalis interna;

(6) мультиформная (полиформная) пластинка, lamina multiformis.

См. подробное описание слоев и клеток коры полушарий головного мозга.

На медиальной и нижней поверхностях полушарий большого мозга расположены участки старой, archicortex, и древней, paleocortex, коры. Эти участки, в отличие от неокортекса, могут иметь от одного до пяти слоев.

В конце XIX и начале XX столетия ученые разных стран на основе гистологических исследований пытались создать цитомиелоархитектонические карты структуры коры большого мозга. Карты создавались на основе деления коры на области и поля с однородными характерными особенности структуры нейронов и связей нейронов коры друг с другом и с другими нервными клетками. Исходной предпосылкой картографии было положение, что разным по структуре полям соответствуют разные функции. Отсюда предполагалось, что по созданным морфологическим цитоархитектоническим и миеолоархиктектоническим картам в последствии можно будет разработать соответствующие карты психических и физических функций коры и использовать эти карты в практической медицине.

В 1903 г. германский германский анатом, физиолог, психолог и психиатр К. Бродман (Korbinian Brodmann, 1868-1918) опубликовал описание пятидесяти двух цитоархитектонических полей коры. Поля К. Бродмана показаны на современной схеме слева. Дополненное новыми знаниями о структуре и функциях полей описание Brodmann Areas in the Human Brain сделанно Mark Dubin, Professor of the University of Colorado, см. URL: http://spot.colorado.edu/

dubin/talks/brodmann/brodmann.html. Доступ к данному источнику = Access to the reference). Праллельно и согласованно с исследованиями К. Бродмана в том же 1903 г. германские психоневрологи супруги О. Фогт и С. Фогт (Фохт, Oskar Vogt, 1870-1959, Cecile (Mugnier) Vogt, 1875-1962) на основании анатомо-физиологических исследований дали описание ста пятидесяти миелоархитектонических полей коры большого мозга. См. статью Laurence Garey написанную о К. Бродмане (URL: http://www.ibro.org/docs/brodmann.pdf), Доступ к данному источнику = Access to the reference.

Позже, на основании исследований структуры головного мозга, в основу которых был положен эволюционный принцип, сотрудники Института мозга СССР (основан в 20-х годах Москве, приглашенным туда для этих целей О. Фогтом) создали подробные карты цитомиелоархитектонических полей мозга человека.

Современная наука пока еще не достигла полностью генеральных целей, поставленных К. Бродманом и О. Фогтом о применении в медицине знаний о морфологии коры головного мозга, отраженных в картах цитомиелоархитектонических полей. Однако к настоящему времени ученые достигли заметных успехов в выяснении функций этих полей.

Литература. Иллюстрации

Авторский каталог.

Для тематического поиска воспользуйтесь опцией браузера «поиск на данной странице».

Щелкни здесь и получи свободный доступ к любому источнику библиотеки сайта!

Санкт-Петербург, Россия, 1996-2015

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии

полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии

Публикации в СМИ

Лейкоз острый

Острый лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы; морфологический субстрат — бластные клетки.

Частота. 13,2 случаев на 100 000 населения среди мужчин и 7,7 случаев на 100 000 населения среди женщин.

КЛАССИФИКАЦИЯ

FAB классификация (франко американо британская) основана на морфологии лейкемических клеток (строение ядра, соотношение размеров ядра и цитоплазмы) • Острый миелобластный (нелимфобластный) лейкоз (ОМЛ) •• М0 — без созревания клеток, миелогенная дифференцировка доказывается только иммунологически •• М1 — без созревания клеток •• М2 — ОМЛ с дифференцировкой клеток, •• М3 — промиелоцитарный •• М4 — миеломоноцитарный •• М5 — монобластный лейкоз •• М6 — эритролейкоз •• М7 — мегакариобластный лейкоз • Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ): •• L1 — без дифференцировки клеток (морфологически гомогенные клетки) •• L2 — с дифференцировкой клеток (морфологически гетерогенная популяция клеток) •• L3 — беркеттоподобные лейкозы • Недифференцируемый лейкоз — к этой категории относят лейкозы, клетки которых невозможно идентифицировать как миелобластные или лимфобластные (ни химическими, ни иммунологическими методами) • Миелопоэтическая дисплазия •• Рефрактерная анемия без бластоза (в костном мозге бласты и промиелоциты

Код вставки на сайт

Лейкоз острый

Острый лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы; морфологический субстрат — бластные клетки.

Частота. 13,2 случаев на 100 000 населения среди мужчин и 7,7 случаев на 100 000 населения среди женщин.

КЛАССИФИКАЦИЯ

FAB классификация (франко американо британская) основана на морфологии лейкемических клеток (строение ядра, соотношение размеров ядра и цитоплазмы) • Острый миелобластный (нелимфобластный) лейкоз (ОМЛ) •• М0 — без созревания клеток, миелогенная дифференцировка доказывается только иммунологически •• М1 — без созревания клеток •• М2 — ОМЛ с дифференцировкой клеток, •• М3 — промиелоцитарный •• М4 — миеломоноцитарный •• М5 — монобластный лейкоз •• М6 — эритролейкоз •• М7 — мегакариобластный лейкоз • Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ): •• L1 — без дифференцировки клеток (морфологически гомогенные клетки) •• L2 — с дифференцировкой клеток (морфологически гетерогенная популяция клеток) •• L3 — беркеттоподобные лейкозы • Недифференцируемый лейкоз — к этой категории относят лейкозы, клетки которых невозможно идентифицировать как миелобластные или лимфобластные (ни химическими, ни иммунологическими методами) • Миелопоэтическая дисплазия •• Рефрактерная анемия без бластоза (в костном мозге бласты и промиелоциты Copy

Морфологические методы исследования

Морфологические методы исследования

Для чего необходимо морфологическое исследование опухолевой ткани?

Практически во всех случаях точный диагноз онкологического заболевания может быть установлен только на основании результатов исследования образца опухолевой ткани, полученной у пациента. Наиболее часто с этой целью используются следующие методы получения биологического материала:

В большинстве случаев забор опухолевой ткани осуществляется с использованием того или иного метода обезболивания (анестезии).

Пункция

Во время пункции возможно получить небольшое количестве клеток для цитологического исследования. Во время выполнения этого вмешательства врач вводит в опухоль тонкую иглу и при помощи шприца забирает небольшое количество материала. После этого полученная ткань (жидкость и содержащиеся в ней клетки) помещается на специальное предметное стекло. Данный метод исследования называется цитологическое исследование (цитология), он дает возможность получить информацию об отдельных клетках, из которых состоит исследованная ткань. Пункция является наименее травматичным методом получения материала для исследования, однако его информативности в некоторых случаях может быть недостаточно. К примеру, отрицательные результаты пункции не всегда означают отсутствие опухолевого роста.

Для цитологического исследования также может быть использована слюна, мокрота, моча, жидкость, скопившаяся в брюшной или плевральной полости (асцит или плеврит), а также мазки или смывы из половых путей, дыхательных путей и т.д. Также используют отпечатки с патологических образований (язв, эрозий). В последнем случае предметное стекло прикладывается к интересующей зоне, после чего изготавливается материал, аналогичным образом может быть взят мазок-отпечаток при котором с патологического образования соскребается материал при помощи шпателя, скальпеля или других инструментов.

Биопсия

В отличие от пункции при проведении биопсии удается получить значительно большее количество опухолевой ткани, данный вид забора материала применяется для получения материала для гистологического исследования материала. В ходе его выполнения можно получить точную информацию о строении опухолевой ткани. В отличие от вышеописанного цитологического исследования результаты данного вида исследования отличаются большей точностью, кроме того, больший объем материала позволяет точнее установить диагноз (например, выявить точный подвид опухолевых клеток), и, в случае наличия необходимости, провести дополнительные иммуногистохимические методы обследования (подробнее описано ниже).

Несмотря на указанные преимущества, выполнение биопсии является более травматичной процедурой для организма, чем выполнение пункции. В некоторых случаях проведение данного исследования может быть невозможно вследствие наличия высокого риска травматического повреждения близко расположенных к опухоли сосудов, например, при опухолях расположенных в области поджелудочной железы, в связи с чем пункция может быть единственным доступным методом получения материала для исследования.

Виды биопсии

Биопсия может осуществляться как под контролем зрения врача («на ощупь») так и под контролем специального оборудования, например ультразвукового аппарата или компьютерной томографии. В наиболее сложных случаях, например, при биопсии новообразований, расположенных в головном мозге, используются специальные методы фиксации пациента, препятствующие смещению опухоли при заборе материала (стереотаксическая биопсия). Существуют следующие основные виды биопсии:

В зависимости от расположения опухоли биопсия может быть выполнена как снаружи через кожу, так и изнутри организма. С этой целью в организм могут вводиться эндоскоп, который представляет собой тонкую гибкую трубку, оснащенную видеокамерой и различными манипуляторами. При помощи эндоскопических методов может быть осуществлена биопсия новообразований, расположенных в просвете желудочно-кишечного тракта (гастроскопия и колоноскопия), например, полипов толстой кишки, бронхов (бронхоскопия), мочевыводящих путей (цистоскопия), грудной клетки (торакоскопия) и брюшной полости (лапароскопия).

Выполнение гистологического исследования

Гистологическому исследованию в обязательном порядке подвергается любой удаленный материал, в том числе – после хирургического удаления опухоли в ходе оперативного этапа лечения. Изучение послеоперационного материала позволяет уточнить диагноз, распространенность процесса и его стадию, оценить наличие вовлечения в болезнь лимфатических узлов и т.д.

После получения материала для исследования любым из вышеуказанных способов он отправляется на исследование к специалисту по морфологическому изучению опухолей – патологоанатому (или патоморфологу), который обрабатывает полученную ткань необходимым образом и проводит её исследование. Так как ткань опухоли подвержена естественным процессам разрушения, необработанный материал может стать непригодным для дальнейших исследований. В первую очередь с целью обеспечения сохранности ткани проводится её обработка специальным фиксирующим раствором, например формалином.

После этого ткань запечатывается в парафин (воскоподобный материал) в результате чего образец опухолевой ткани становится пригодным для исследования и хранения в течение длительного времени. Таким образом создаются так называемые «опухолевые блоки». Опухолевый блок – кусочек опухолевой ткани, запечатанный в парафин. Как правило, изготавливается множество блоков, содержащих разные участки опухолевой ткани.

После этого с части или со всех или с части изготовленных блоков делаются тонкие срезы, пригодные для исследования под световым микроскопом («опухолевые стекла»). Эти стекла врач-патоморфолог изучает под микроскопом, в некоторых случаях – после специальной окраски, которая позволяет лучше оценить те или иные детали строения опухоли. В ходе изучения опухолевой ткани врач старается установить наличие или отсутствие признаков злокачественности опухоли, степень её злокачественности, вид клеток, из которых она возникла и т.д.

Иногда, в тех случаях, когда необходимо получение максимально быстрого ответа вместо запечатывания опухолевой ткани в парафин, применяется её быстрая заморозка с последующей «нарезкой» и изучением под микроскопом. Этот процесс занимает около 15-20 минут. Данный метод применяется при необходимости интраоперационного исследования материала, когда непосредственно в процессе выполнения оперативного вмешательства хирургу необходимо получить гистологическую информацию, например, о наличии или отсутствии опухолевых клеток по краю резекции (отреза) для того, чтобы убедиться в радикальности выполненного вмешательства.

Результаты морфологического исследования

По результатам исследования врач-патоморфолог составляет цитологическое или гистологическое заключение, в котором отражаются результаты изучения образца опухолевой ткани под микроскопом, а также результаты гистохимических и молекулярных исследований, если они проводились. Как правило, гистологическое заключение может содержать следующую информацию:

Как правило, проведение гистологического исследования занимает до 10 дней. Обязательно сохраните у себя копию гистологического заключения, а также убедитесь в сохранности стекол и блоков

Дополнительные методы исследования

В ряде случаев для установления точного диагноза может понадобиться определение подвида опухоли, а также наличия в ней экспрессии (выработки) определенных белков, которые могут быть использованы в качестве «мишеней» для противоопухолевой терапии.

С этой целью врач-патоморфолог может дополнительно провести иммуногистохимическое исследование (ИГХ). Суть ИГХ исследования заключается в обработке опухолевой ткани специальными антителами, которые связываются со своими белками-мишенями на поверхности опухолевых клеток. После выполнения определенных процедур это приводит к тому, что эти белки становятся видны при микроскопическом исследовании опухоли, если они ей продуцируются.

Врач-патоморфолог может оценить «набор» белков, которые вырабатываются опухолью, а также степень экспрессии того или иного белка. ИГХ является незаменимым методом в следующих случаях:

ИГХ очень широко применяется при обследовании больных раком молочной железы. Всем пациенткам с этим диагноз проводится определение наличия в опухоли экспрессии рецепторов гормонов, эстрогена и прогестерона, а также скорости деления клеток (индекс Ki-67) и выраженности экспрессии белка HER2-neu. Это необходимо для того, чтобы понять, какие именно механизмы запускают процессы деления опухолевых клеток. Избирательно подавляя эти механизмы можно блокировать процессы роста и деления опухолевых клеток. Например, если установлено, что процессы роста опухолевых клеток стимулируют эстрогены и/или прогестерон, лишив злокачественные клетки «доступа» к ним можно добиться выраженного противоопухолевого эффекта.

Наличие в опухоли повышенной экспрессии белка HER2-neu ассоциировано с высокой её агрессивностью и быстрым ростом. Это требует применения специальных препаратов, избирательно воздействующих на этот сигнальный путь. Наиболее часто с этой целью применяется трастузумаб – моноклональное антитело, связывающее HER2-neu.

В отдельных случаях применяются дополнительные молекулярные методы изучения опухоли. В этом случае проводится дополнительное изучение генома злокачественных клеток. При некоторых заболеваниях это может дать ценную информацию для лечения. К молекулярным методам исследования относится флюоресцентная гибридизация in situ (FISH) и полимеразная цепная реакция (ПЦР). Эти методы исследования являются наиболее точными, но их проведение может потребовать дополнительного времени, кроме того они являются достаточно дорогостоящими.

Получение второго мнения

В некоторых случаях, особенно при лечении редкого заболевания, полезным может оказаться получение второго мнения (консультации другого специалиста) по результатам гистологического исследования. Для этого вам понадобиться получить изготовленные стекла и опухолевые блоки и предоставить их на консультацию в выбранное вами учреждение. Дополнительно следует предоставить актуальную выписку из вашей истории болезни и результаты предыдущих гистологических исследований, так как это может дать врачу ценную информацию.

Обратите внимание: проведение дополнительных исследований с целью получения второго мнения может быть платным.

Внимание! Информация в данном разделе не является заменой квалифицированного мнения врача, представлена исключительно в образовательных целях и не является руководством к действию.