что такое модуль деформации грунта простыми словами

Что такое модуль деформации грунта простыми словами

(ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНЖЕНЕРОВ)

От Автора:

«Книга инженера – строителя (для начинающих инженеров)» была создана мною при помощи «Конструктора сайтов Hostland.RU.», использовав при этом лишь небольшую часть возможностей конструктора: Заказать хостинг

8.6 Сжимаемость грунтов. Модуль деформации. Неравномерность осадок

Модуль общей деформации Е (МПа, т/м 2 ) – характеристика, аналогичная модулю упругости упругих тел, и представляет собой коэффициент пропорциональности между напряжениями и общими деформациями грунтов. Это одна из основных характеристик сжимаемости грунтов. Определяется она лабораторными или натурными испытаниями грунтов под нагрузкой. Без знания модулей деформации грунтов невозможно рассчитать осадку фундамента.

К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем плотным и средней плотности, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации:

E > 50 МПа = 50 000 кПа (≈ 500 кгс/см 2 = 5 000 т/м 2 ).

За слабый принято считать грунт с модулем деформации: E 2 = 500 т/м 2 )

Разность осадок здания или сооружения зависит от степени изменчивости сжимаемости грунтов основания (отношения модулей сжимаемости Емакс / Е мин в пределах здания).

Грунты основания считаются однородными – мало изменчивыми в отношении сжимаемости, если удовлетворено одно из условий:

При таком отношении модулей сжимаемости осадки грунтов основания в отдельных точках мало разнятся по величине и отпадает опасность перекосов здания. Разность осадок в разных точках плана не должна превышать величин приведенных в приложении 4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

а) Эпюра осадок; б) Схема расчета крена сооружения.

Как было сказано ранее, значение осадок зданий и сооружений ограничены определенными пределами, установленными нормами. При этом следует отметить, что равномерная осадка основания не вызывает в несущей конструкции деформаций и что деформации – трещины и повреждения конструкций – имеют место главным образом в тех случаях, когда осадка под зданием неравномерна.

При большой изменчивости сжимаемости грунтов следует принимать меры для уменьшения влияния, оказываемого на здание неравномерностью осадок основания. К таким мерам могут быть отнесены:

1) Разрезка здания на части осадочными швами.

В зданиях с ленточными фундаментами осадочные швы осуществляются путем устройства вертикального паза; в зданиях с каркасными стенами – спаренными стойками на спаренных фундаментах. Осадочные швы устраиваются также и в тех случаях, когда здание имеет разную этажность (с разницей в два и более этажей) или когда части здания имеют различные типы основания – естественные и искусственные.

2) Усиление кладки стен горизонтальными железобетонными поясами.

Железобетонные пояса устраиваются по периметру наружных и внутренних стен не менее чем в двух плоскостях – на уровне цоколя и на уровне пола верхнего этажа. Пояса превращают каменные стены в балки большой жесткости, способные работать на изгиб и предупредить появление трещин.

Модуль деформации грунта

Одной из важных задач, решаемой грунтоведением, является прогноз осадки грунтовой толщи под давлением, вызываемым весом здания.

Выбрать «счастливое» место для строительства здания, плотины, завода — это очень сложная задача.

Греческие и римские зодчие считали, что строить дома, возводить храмы и крепости на рыхлых грунтах, таких, как глина и песок; опасно.

Под знаменитый Парфенон было выбрано место, где фундамент этой величественной постройки лег на прочные скальные грунты.

Если поблизости подобного места со скалой не оказывалось, то строители рыли глубокий котлован, выбирали из него рыхлый грунт, а взамен заполняли его камнем. На нем и возводилось здание.

Древние шумеры строили многоэтажные храмы и дворцы на слабых грунтах, но для сохранения прочности таких оснований производился послойный обжиг глин.

Интересно, как римские зодчие практиковали своеобразный метод выбора «счастливого» места для строительства городов. На намеченном участке в течение года производился выпас овец. Если животные выживали, то их затем забивали и изучали внутренности. Не находя следов болезней, считали, что место здоровое и подходящее для будущего строительства.

В последнее десятилетие обнаружилось, что есть места, где в грунтовой толще на разных глубинах пересекаются два-три подземных потока, ориентированные относительно друг друга либо перпендикулярно, либо под углом. На таких участках развиваются аномальные магнитные поля. Предполагается, что длительное пребывание людей в этом месте может явиться причиной возникновения у них ряда заболеваний.

Возможно, что это и было причиной появления мест, считавшихся в народе «несчастными», «заколдованными», «проклятыми», на которых люди себя чувствовали неуютно. Этот вопрос еще находится в стадии изучения, но наличие магнитных аномалий на таких участках уже установлено.

В средние века выбор места строительства был связан с различными предрассудками. Этим пользовались знахари и гадалки. Они «предсказывали» и «угадывали» места, где можно строить. Иногда люди боялись строить из-за того, что место «заколдовано» или на этом участке совершено убийство и т. д.

Существовало много предрассудков, связанных с выбором места для постройки. Так, по преданию, чтобы нижегородский (сейчас горьковский) Кремль, который строили в XVI в., стоял прочно, были принесены в жертву девушки, а их кровь пролита на грунты.

Однако среди знахарей было немало народных умельцев, которые помогали в выборе надежного места для нового строительства, рытья колодца или проведения дороги. Они использовали богатый народный опыт, накопленный многими поколениями.

Наступил XX в. На смену средневековому знахарству пришел научно-технический прогноз. Для его получения выполняются специальные инженерные изыскания участков, предназначенных для строительства. Их результаты позволяют выдавать строителям полную характеристику природных условий. Для этого геодезисты, инженеры-геологи, геофизики и гидрологи детально исследуют территории, определяя наиболее благоприятные места для строительства.

В этой сложной работе на долю грунтоведов выпадает значительная роль. Они должны изучить и дать количественную характеристику свойств грунтов.

Эта работа ведется не только в специальных лабораториях, но и в поле, непосредственно на изучаемом участке.

Для исследования инженерно-геологических условий строительства приходится затрачивать много усилий. В ходе полевых работ геологи отбирают специальные образцы-монолиты. Чтобы сохранить природное строение, влажность и свойства образцов, их покрывают сверху специальными пастами, а затем доставляют в грунтовые лаборатории. Здесь образцы подвергаются различным исследованиям. Для этого имеются самые различные приборы: механические, оптические, ультразвуковые, радиоизотопные, термические и др. Полученные в лаборатории результаты исследования свойств грунтов обрабатываются на ЭВМ.

Кроме того, очень полезны исследования, проводимые непосредственно на участке строительства. При этом инженер-геолог пользуется большим арсеналом полевых методов определения свойств.

По сути говоря, знать «грунты точно» — задача нелегкая. Ее решение не дается без труда.

Мы уже из предыдущих разделов знаем, что грунтовед должен прежде всего ответить на вопрос: «Как будет сжиматься данный грунт?» Ведь это определяет, какой будет осадка здания. Может быть, оно провалится в грунт на 0,5—1 м и выйдет из строя?

Лучше всего ответить на этот вопрос, устроив опытный фундамент на будущем участке здания. Но это очень громоздко, требует йнОго времени и, наконец, неэкономично.

Оказалось, что заменить такой опытный фундамент можно более Простым и достаточно точным испытанием.

Представьте себе: на толщу грунта ставится металлический или бетонный штамп. На него с помощью гидравлического домкрата воздействуют давлениями 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 МПа. Нагрузка увеличивается до тех пор, пока штамп не начнет погружаться в грунт ( 38, а). Это и будет тот наибольший предел нагрузки, который строитель не может переступить. Основываясь на результатах этого опыта, грунтовед может определить важный показатель, позволяющий установить с высокой точностью осадку здания.

Его назвали «модуль деформации». Он отражает величину осадки грунта при данном давлении.

Но определение сжимаемости в полевых условиях таким методом тоже довольно трудоемко. Это и привело к появлению других, более «легких» способов. Один из них — зондирование. Оно заключается в погружении конического зонда в грунт либо ударами, либо путем постепенного задавливания. О сжимаемости песков судят по величине сопротивления грунта погружению конуса (имеющего угол при вершине 60°). На 38,6 показана схема такого испытания грунтов. Этот способ дает возможность судить о модулях деформации песков. В глинистых грунтах его определение оказывается менее надежным.

Так проводят исследования в полевых условиях. А можно ли оценить сжимаемость в лаборатории?

Конечно. Более того, исторически сложилось так, что лабораторные методы были использованы первыми для определения этой важной характеристики. И сейчас они преобладают в повседневной деятельности производственных организаций. Главный недостаток лабораторного определения сжимаемости — ее оценка по маленькому образцу (цилиндр диаметром 6—7 и высотой 2 см).

Само испытание очень простое. В бронзовое кольцо из монолита (сохраняющего природную влажность и строение грунта) осторожно врезается образец. Затем его ставят под штамп прибора ( 39) и прикладывают ступенями давление от 0,1 до 0,5 МПа. На разных этапах нагрузки точно измеряется уменьшение высоты образца. Этих данных достаточно, чтобы оценить его сжимаемость.

Теперь мы знаем, как определяется способность грунтов уплотняться под нагрузками.

Зная величину модуля деформации грунта, строитель расчетом рцределяет ожидаемую осадку от веса здания. Вот и выходит, что если бы средневековые зодчие умели делать подобные вычисления, то они легко бы установили, что на участке опоры Пизанской башни на глинистый грунт осадка оказалась бы в 5 раз больше предполагаемой.

Прочность грунтов характеризуется их способностью сопротивляться внешним силовым воздействиям.

Искусственное преобразование грунтов предполагает увеличение их прочности, устойчивости, уменьшение водопроницаемости, сжимаемости.

Скальные грунты подразделяются на разновидности в зависимости от предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, по степени размягчения в воде.

Модуль общей деформации грунта (понятие и особенности)

Величина модуля общей деформации меняется в процессе воздействия на грунт:

где Eot — модуль общей деформации грунта в период действия нагрузки t

P — нагрузка;

h — мощность деформируемого слоя;

St — полная деформация, успевающая развиться за период времени t.

Модуль общей деформации по сравнению с модулем нормальной упругости имеет следующие отличия [Механика грунтов. Бартоломей А.А.]:

Модуль деформации грунта определяют по следующим нормативным документам

Рассмотрим немного подробнее нормирование методов определения модуля деформации.

Определение лабораторного модуля деформации согласно ГОСТ 12248-2010:

1. Методом одноосного сжатия в соответствии с разделом 5.2. для определения модуля деформации и упругости для полускальных и глинистых грунтов с IL ≤ 0,25.

Модуль деформации вычисляется по п.5.2.5.3:

Модуль деформации E в заданном диапазоне напряжений Δσ вычисляют по нагрузочной ветви зависимости ε1 = f(σ) по формуле:

2. Методом трехосного сжатия в соответствии с разделом 5.3. для определения

модуля деформации любых дисперсных грунтов..

Модуль деформации вычисляется по п.5.2.5.3:

Модуль деформации E определяют при испытаниях, проведенных при постоянном значении напряжений σ3 ( Δσ3 =0) и вычисляют по формуле:

Δσ1 — приращение напряжений σ1 в заданном диапазоне;

Δε1 — приращение относительных вертикальной деформации образца.

3. Методом компрессионного сжатия в соответствии с разделом 5.4. для песков мелких и пылеватых, глинистых грунтов, органо-минеральных и органических грунтов.

Модуль деформации вычисляется по п.5.4.6.4:

Модуль деформации E в заданном диапазоне напряжений Δσ вычисляют по нагрузочной ветви зависимости ε1 = f(σ) по формуле:

Eoed = Δp / Δε (5.33)

где Δε — изменение относительного сжатия, соответствующее Δp;

mo — коэффициент сжимаемости, соответствующий Δp;

β — коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе и вычисляемый по формуле:

β = 1- (2 · υ 2 ) / (1 — υ ) (5.36)

где υ — коэффициент поперечной деформации, определяемый по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия по 5.3 или в компрессионных приборах с измерением бокового давления.

При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать β равным:

Определение полевого модуля деформации согласно ГОСТ 20276-2012:

1. Методом испытания штампом в соответствии с разделом 5 для определения модуля деформации дисперсных грунтов: минеральных, органо-минеральных и органических грунтов.

Определяют по результатам нагружения грунта вертикальной нагрузкой в забое горной выработки с помощью штампа.

Модуль деформации E вычисляется по п.5.5.2:

Kp — коэффициент, принимаемый в зависимости от заглубления штампа h/D ( h — глубина расположения штампа относительно дневной поверхности грунта, см; D — диаметр штампа, см);

K1 — коэффициент, принимаемый для жесткого круглого штампа равным 0,79;

Δp — приращение давления на штамп;

ΔS — приращение осадки штампа, соответствующее Δp.

2. Методом испытания радиальным прессиометром в соответствии с разделом 5 для определения модуля деформации дисперсных грунтов: песков, глинистых, органо-минеральных и органических грунтов..

В состав установки для испытания грунта радиальным прессиометром должны входить:

Модуль деформации E вычисляется по п.5.5.2:

где Kr — корректирующий коэффициент;

ro — начальный радиус скважины;

Δp — приращение давления на стенку скважины;

ΔS — приращение перемещения стенки скважины (по радиусу).

Модуль деформации грунтов

Все известные и применимые методы и способы определения модуля деформации — стабилометрические и компрессионные испытания, испытания грунтов радиальными и лопастными прессиометрами и штампами, — дают не одинаковые результаты при испытаниях на объекте одних и тех же грунтов.

При этом полученный модуль деформации Е, при проведении компрессионных испытаний, может отличаться в пять раз от результатов штамповых испытаний. А иногда в некоторых, схожих условиях полученные результаты штамповых и компрессионных испытаний оказываются близкими к друг другу.

Каким бы методом эти характеристики не определялись, они будут практически одинаковыми или очень близкими.

В отличие от них модуль деформации отражает реакцию грунтов на внешние воздействия, то есть является реактивной характеристикой.

При разных способах и методах воздействия, или нагрузки (давления на грунты), реакция грунтов будет неодинаковой, соответственно, разными будут и получаемые значения модуля деформации Е, грунтов и других деформационных характеристик.

Поэтому деформационные характеристики не однозначны и не могут быть представлены одним методом, и должны характеризоваться полевыми и лабораторными методами исследования, типом фундамента, конкретным сооружением, размерами нагрузок.

Это важное обстоятельство нормативно закреплено в СП 47.13330.2012 и СП 47.13330.2016.

Лабораторные методы определения модуля деформации надо при проведении инженерно-геологических изысканий необходимо сочетать с полевыми методами – статическим зондированием и штамповыми испытаниями грунтов.

Модуль деформации грунтов

При изучении деформационных, механических свойств грунтов обычно производятся компрессионные испытания, сущность которых заключается в том, что грунт подвергают уплотнению ступенями нагрузки в рабочих кольцах компрессионных или компрессионно-фильтрационных приборах и наблюдают за изменением относительного сжатия и коэффициента пористости e. При этом грунты уплотняются без возможности бокового расширения. Поэтому при компрессионных испытаниях преобладают деформации уплотнения. Деформации формоизменения имеют подчиненное значение.

В результате получают некоторую зависимость, которую обычно выражают в виде компрессионной кривой = f(p), e = f(p).

Для расчетов модуля деформации и коэффициента сжимаемости на компрессионной кривой выбирают две точки.

Первая точка должна соответствовать природной нагрузке на грунт.

Вторая точка — конечной нагрузке на грунт после возведения сооружения.

Конечная нагрузка равна нагрузке от проектируемого сооружения за вычетом нагрузки от веса грунта выше глубины заложения фундамента.

Таким образом, для одного слоя на разных глубинах расчетные интервалы нагрузок будут не одинаковыми, увеличиваться с глубиной, соответственно, будут отличаться и значения модуля деформации.

На практике, при инженерно-геологических изысканиях для строительства для расчета принимают интервал нагрузок — чаще всего от 0,1 до 0,3МПа.

И учитывают глубину отбора образцов, которая может быть значительно ниже глубины заложения фундамента, где природная нагрузка на грунт на много больше 0,1 МПа.

В результате получаются заниженные значения модуля деформации, которые соответствуют разуплотненному состоянию грунта и не отражается, для свойств в его природном залегании.

При изысканиях для ответственных сооружений инженеры геологи, составляя программу лабораторных испытаний, должны руководствоваться схемой распределений предполагаемых нагрузок от веса грунтов и дополнительных нагрузок от внешних воздействий.

Модуль деформации грунтов

Схема распределения нагрузок позволяет правильно определить нагрузки грунтов от собственного веса, которые с глубиной увеличиваются, и дополнительные на грузки от внешних воз действий, которые с глубиной рассеиваются, а не являются постоянными для всей толщи активного деформирования грунтов. К сожалению, в действующих нормативных документах отсутствуют единые требования к выбору интервала давлений для определения модуля деформации грунтов.

Для расчета модуля деформации, в соответствии с ГОСТом 12248-2012, вводится коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе.

Коэффициент зависит от значения коэффициента поперечной деформации (коэффициент Пуассона), который определяется при трехосных испытаниях. При отсутствии экспериментальных данных в ГОСТе предлагаются различные значения, на пример, для суглинков — 0,35–0,37.

Это значение характеризует все возможные со стояния грунтов — от твердого до текучего, что в принципе не верно, так как практически исключается существующая зависимость коэффициента Пуассона от показателя текучести IL, и в результате занижается модуль де формации при испытании грунтов устойчивой консистенции. Для рас чета рекомендуется использовать установленную Н.А. Цытовичем связь коэффициента Пуассона с показателем текучести IL: = 0,05 + 0,45 IL

При использовании этой зависимости будут получены более высокие значения (см. Взаимосвязь коэффициента Пуассона с показателем теку чести). При расчете коэффициента Пуассона по уравнению Н. А. Цытовича, коэффициент устойчивых грунтов, а, следователь но, и модуль деформации увеличивается почти в 1,5 раза.

Надо отметить, что действие ГОСТ 12248-96 согласно п. 5.4.1.1. распространяется на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,25. Вместе с тем, в п. 5.4.7.5 приведены значения для глин при IL

Ещё раз о модуле деформации грунта и динамическом зондировании

Дискуссия о достоверности определения модуля деформации грунта идёт постоянно с того момента, как в середине прошлого века сформировалась классическая механика грунтов в ее современном понимании.

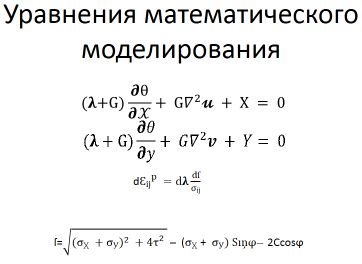

На сегодняшний день точно ясно, что модуль деформации грунта не имеет под собой никаких физических и математических оснований. При расчёте деформации основания, например, при определении осадок фундаментов, необходимо решать сложную систему уравнений равновесия, описывающих напряжённо-деформированное взаимодействие любых точек основания. В середине прошлого века решать такие уравнения без применения ЭВМ было возможно только в квадратурах. Приведенная ниже система уравнений имела решение, но только в том случае, если описываемая среда была идеально упругой. А так как грунт не является упругим материалом, был принят постулат, что деформируемость грунта можно характеризовать «модулем деформации». При этом совместно учитываются как упругие, так и пластические деформации.

В прошлом веке это было суровой необходимостью. Только так можно было рассчитать деформации оснований. С сегодняшних же позиций модуль деформации грунта – это несуразица, абсурд. Дело в том, что при пластическом деформировании грунта требуется на порядок меньшее усилие, чем при упругом деформировании. Поэтому при расчёте деформации грунтового основания в пластических зонах деформации грунта рассчитываются не по упругим правилам, а посредством нелинейных пластических законов деформировании, как это принято в PLAXIS.

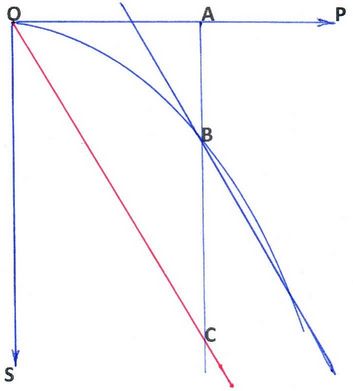

На рисунке 1 приведены экспериментальный и расчётный графики осадки штампа. Здесь кривая – это график действительной осадки штампа. Прямая, проходящая через точку В, обозначает модуль деформации, который определяется посредством штампового испытания.

Теперь представим себе, что мы рассчитываем осадку этого же штампа, используя экспериментально полученное значение модуля деформации. Здесь мы получим график в виде прямой, которая обозначена красной линией. При нагружении штампа до нагрузки в точке А, отрезок АВ – это действительная осадка штампа, а отрезок АС – это величина расчётной осадки штампа. Почему мы получили такую разницу между действительной и расчётной осадкой штампа? Всё очень просто. Это произошло потому, что при определении штампового модуля деформации мы определяем его уже при пластическом деформировании грунта под штампом. А, как было отмечено выше, при пластическом деформировании грунта требуется на порядок меньшее усилие, чем при его упругом деформировании. А осадку штампа мы определяем как при упругом деформировании без учёта зон пластического деформирования.

Теперь давайте зададимся вопросом. Что же это? Те, кто занимается расчётом деформации оснований посредством программного комплекса PLAXIS по какому-то недомыслию многократно усложняет свою жизнь? Во-первых, программный комплекс довольно сложный. Для работы с ним требуется обучение и соответствующая квалификация. Во-вторых, в PLAXIS используются не упругие линейные модели грунтов, а нелинейные модели грунтов с количеством параметров деформирования не менее пяти, которые определяются достаточно трудоёмким стабилометрическим способом испытания грунтов.

На самом деле, они отказываются от классической механики грунтов, в которой в середине прошлого века был узаконен модуль деформации грунтов, и переходят к современной механике грунтов. Следует отметить, что приверженцев PLAXIS с каждым годом становится всё больше.

Основным препятствием к массовому переходу к нелинейным методам расчёта является определение нелинейных параметров грунтов. Это сложная проблема. Но пути её решения известны. Для этого уже созданы экспериментальные средства. Например, разработанная нами технология динамического зондирования грунтов. По данным динамического зондирования грунтов, полученных в виде графиков осадок и лобового сопротивления, путём решения обратной задачи возможно определить все требуемые параметры грунтов. И это проще, чем выполнить компрессионное испытание. Тем более, в результате последнего получается сомнительный параметр – модуль деформации грунта.

Важно понимать одно: все параметры, которые используются в различных технологиях, должны иметь чёткое физическое объяснение и математическое подтверждение. У модуля деформации нет ни того, ни другого.

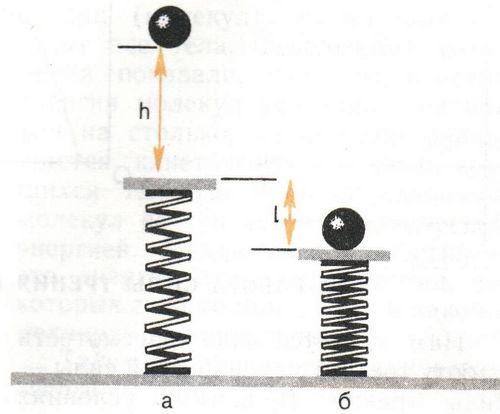

В качестве примера можно рассмотреть процесс тарировки наконечника зонда динамического зондирования. В школьном учебнике физики имеется задача. Иллюстрация к ней показана на рисунке 2. На пружину сбрасывается металлический шарик. Если известны масса шарика, высота, с которой он падает, и жёсткость пружины, то можно определить максимальную величину силы удара и осадку пружины. По образу и подобию этой задачи мы устроили специальный стенд (рис. 3). Только мы сбрасываем не шарик, а наконечник зонда с отрезком штанги. Масса груза нам известна, высота падения и жёсткость пружины тоже. В нашем эксперименте нас интересует максимальная сила соударения наконечника зонда и пружины. Электронные датчики, которые находятся в наконечнике зонда, фиксируют силу удара в виде электронного сигнала в миллиамперах. Далее мы, решая арифметическую задачу, определяем максимальную силу соударения наконечника зонда и пружины. И это значение силы удара наконечника зонда делим на максимальную величину сигнала в миллиамперах и получаем практический коэффициент К, используя который в реальном эксперименте, определяется сила удара наконечника зонда путём умножения коэффициента К на показание электронного датчика в миллиамперах.

Каждая установка динамического зондирования комплектуется двумя наконечниками зонда. На каждом наконечнике выгравировано численное значение коэффициента зонда К.

Таким образом, предлагаемый нами метод определения лобового сопротивления зонда при динамическом зондировании имеет фундаментальное физическое подтверждение и математическое описание. И мы определяем не какое-то мифическое значение «условного лобового сопротивления», а адекватное и достаточно точное значение действительного лобового сопротивления.

В настоящее время почти все, кто занимается инженерно-геологическими изысканиями, являются приверженцами использования модуля деформации грунтов. Но если их попросить привести хотя бы один физически обоснованный аргумент в пользу применения модуля деформации грунтов, как это сделано в вышеприведённом примере тарирования наконечника зонда, то окажется, что такого аргумента не существует. Единственное оправдание, которое приводят в таких ситуациях, это то, что модуль деформации применяется давно, с середины прошлого века. Да, это так. Но в прошлом веке это была суровая необходимость. Тогда ещё не было компьютеров с программами типа PLAXIS, и модуль деформации был единственной возможностью как-то выполнять расчёты осадок фундаментов.

В тоже время контраргументов о некорректности применения модуля деформации сколько угодно. Главным из них является то, что грунт не является линейно деформируемым материалом. При деформировании грунта преобладают пластические деформации, поэтому расчёты деформирования грунтовых массивов должны выполняться с применением нелинейных моделей грунтов.