что такое мещерская сторона паустовского

Мещёрская сторона (Паустовский)

Содержание

Повествование ведётся от первого лица.

Обыкновенная земля [ ред. ]

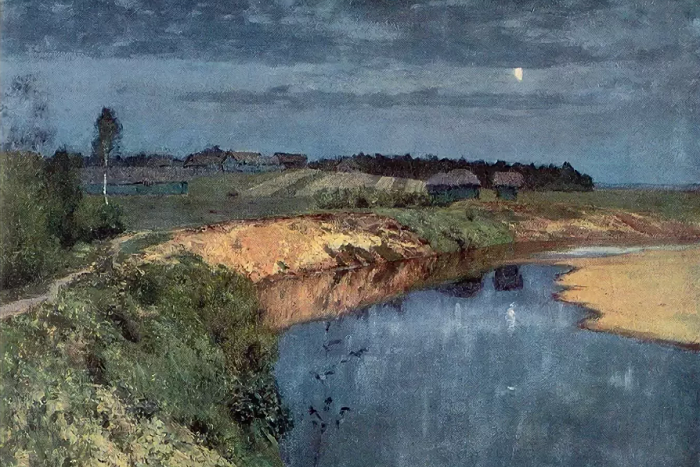

«В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха». Зимой и осенью скошенные луга усеяны стогами сена, в которых тепло даже в морозные и дождливые ночи. В сосновых лесах торжественно и тихо в безветренные дни, а в ветер они «шумят великим океанским гулом».

Край этот «лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов… великого пояса хвойных лесов», где «отсиживалась от татарских набегов древняя Русь».

Первое знакомство [ ред. ]

Рассказчик впервые попадает в Мещёрский край из Владимира на неспешном паровозе узкоколейки. На одной из станций в вагон влезает косматый дед и рассказывает, как в прошлом году «язва» Лёшка-комсомолец посылал его в город «до музею» с сообщением, что в местном озере живут «незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три», и птиц этих надо взять живьём в музей. Сейчас дед тоже возвращается из музея — в болоте нашли «древнюю кость» с огромными рогами. Рассказчик подтверждает, что в мещёрских болотах действительно нашли скелет доисторического оленя. Эта история о необычных находках запоминается повествователю «особенно резко».

Старинная карта [ ред. ]

По Мещёрскому краю рассказчик путешествует со старинной картой, нарисованной до 1870 года. Карта во многом неточна, и автору приходится её исправлять. Однако пользоваться ею намного надёжней, чем спрашивать дорогу у местных жителей. Туземцы всегда объясняют дорогу «с неистовым увлечением», но описанные ими приметы найти почти невозможно. Как-то рассказчику и самому довелось объяснять дорогу поэту Симонову, и он поймал себя на том, что делает это точно с такой же страстью.

Несколько слов о приметах [ ред. ]

«Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие». Настоящими считаются те, что предсказывают погоду, например, дым костра или вечерняя роса. Есть приметы и посложнее. Если небо кажется высоким, а горизонт приближается, погода будет ясной, а перестающая клевать рыба словно сообщает о близком и длительном ненастье.

Возвращение к карте [ ред. ]

«Изучение незнакомого края всегда начинается с карты», и путешествовать по ней очень увлекательно. К югу от реки Оки простираются плодородные и обжитые Рязанские земли, а к северу, за полосой приокских лугов, начинаются сосновые леса и торфяные болота Мещёрского края. На западе карты обозначена цепь из восьми боровых озёр со странным свойством: чем меньше площадь озера, тем оно глубже.

Мшары [ ред. ]

К востоку от озёр «лежат громадные Мещёрские болота — „мшары“», усеянные песчаными «островами», на которых ночуют лоси.

Как-то рассказчик с друзьями шёл мшарами к Поганому озеру, знаменитому огромными грибами-поганками. Местные бабы боялись ходить к нему. Путешественники с трудом добрались до острова, где и решили передохнуть. Гайдар пошёл искать Поганое озеро один. С трудом отыскав дорогу обратно, он рассказал, что залез на дерево и увидел Поганое озеро издали. Оно казалось таким страшным, что дальше Гайдар не пошёл.

На озеро друзья попали через год. Его берега оказались похожи на сплетённый из травы мат, плавающий на поверхности чёрной воды. При каждом шаге из-под ног поднимались высокие фонтанчики воды, которые и пугали местных баб. Рыбалка в том озере была хороша. Вернувшись невредимыми, друзья заслужили у баб репутацию «людей отпетых».

Лесные реки и каналы [ ред. ]

Кроме болот, на карте Мещёрского края отмечены леса с загадочными «белыми пятнами» в глубине, реки Солотча и Пра, а также множество каналов. На берегу Солотчи, вода в которой красная, стоит одинокий постоялый двор. Берега При тоже мало заселены. В её верховьях работает ватная фабрика, из-за чего дно реки покрыто толстым слоем слежавшейся чёрной ваты.

Каналы в Мещёрском крае прорыты при Александре II генералом Жилинским, который хотел осушить болота. Осушенные земли оказались бедными, песчаными. Каналы заглохли и стали убежищем водоплавающих птиц и водяных крыс. Богатство Мещёрского края — «не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах».

Леса [ ред. ]

Сосновые «Мещёрские леса величественны, как кафедральные соборы». Кроме боро́в, есть в Мещёре и еловые леса, смешанные с редкими пятнами широколиственных рощ и дубрав. Нет ничего лучше, чем пройти по такому лесу к заповедному озеру, переночевать у костра и встретить величественный рассвет.

Рассказчик живёт в палатке у озера по нескольку дней. Однажды на Чёрном озере на резиновую лодку, в которой он рыбачил с другом, напала громадная щука с бритвенно-острым плавником. Испугавшись, что щука повредит лодку, они поворачивают к берегу и видят волчицу с волчатами, убежище которых оказалось возле рыбацкого лагеря под кучей сухого хвороста. Волчица убежала, но лагерь пришлось переносить.

В Мещёре у всех озёр разная по цвету вода. Больше всего чёрных, но есть и фиолетовые, и желтоватые, и оловянного цвета, и синеватые.

Луга [ ред. ]

Заливные луга между лесами и Окой похожи на море. Среди лугов тянется старое русло Оки, называемое Прорвой. «Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами» и глубокими омутами, окружённая травами в человеческий рост. Рассказчик живёт на Прорве каждую осень по многу суток. Проведя ночь в утеплённой сеном палатке, он рыбачит всё утро.

Небольшое отступление от темы [ ред. ]

В селе Солотче обитало «великое племя рыболовов». Солотчане успешно ловили рыбу на обычную верёвку. Однажды в село из Москвы явился «высокий старик с длинными серебряными зубами». Он пытался рыбачить с английским спиннингом, но старику не везло. Один раз он выловил на Прорве огромную щуку. Вытащив рыбину на берег, старик в восхищении склонился над ней. Вдруг щука «примерилась… и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке», а потом подскочила и ушла в воду. В тот же день незадачливый рыбак уехал в Москву.

Ещё о лугах [ ред. ]

В лугах Мещёры очень много озёр со странными «говорящими» названиями. «На дне Хотца лежат чёрные морёные дубы». В Бобровском когда-то водились бобры. Промоина — глубочайшее озеро с исключительно капризной рыбой. Озеро Бык тянется на много километров, а в Канаве «водятся удивительные золотые лини». Старица окружена песчаными дюнами, а на берегах глубокой Музги собираются журавлиные стаи. В Селянском озере гнездятся сотни уток. Озеро Лангобардское рассказчик назвал в честь сторожа-«лангобарда» (древнегерманское племя, в пер. — «длиннобородые»).

Старики [ ред. ]

«В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики»: сторожа колхозных огородов, паромщики и корзинщики. Чаще всего он встречался с худым, тонконогим Степаном по прозвищу «Борода на жердях». Как-то рассказчик заночевал у него в шалаше. Степан долго говорил о том, как нелегко приходилось деревенским бабам «при царе», и сколько у них возможностей теперь, при советской власти. В качестве примера он вспомнил свою односельчанку Маньку Малавину, которая теперь поёт в московском театре.

Родина талантов [ ред. ]

Солотча — село богатое. Первый год рассказчик жил у «кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи Марьи Михайловны». В её чистой избе висела картина неизвестного итальянского художника, который оставил своё произведение в уплату за комнату отцу Марьи Михайловны. Он изучал в Солотче иконопись.

В Солотче почти каждая изба украшена картинами детей, внуков, племянников. Во многих домах выросли знаменитые художники. В доме по соседству с Марьей Михайловной живёт старуха — дочь одного из лучших русских гравёров, академика Пожалостина. На следующий год рассказчик «снял у них старую баньку в саду» и сам увидел прекрасные гравюры. Недалеко от Солотчи родился и поэт Есенин — рассказчику довелось покупать молоко у его родной тётки.

Живёт около Солотчи и Кузьма Зотов, бывший до революции бедняком. Теперь в избе Зотова — радио, книги, газеты, а его сыновья выбились в люди.

Мой дом [ ред. ]

Дом рассказчика — маленькая банька — стоит в густом саду. Он огорожен частоколом, в котором застревают деревенские коты, сбежавшиеся на запах свежевыловленной рыбы. В доме рассказчик ночует редко. Для ночёвок ему обычно служит старая беседка в глубине сада. Особенно хорошо там в осенние ночи, когда прохладный ветер колышет огонёк свечи, и ночная бабочка садится на раскрытую страницу книги. Туманным утром рассказчик просыпается и отправляется на рыбалку. «Впереди — пустынный сентябрьский день» и «затерянность в… мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания».

Бескорыстие [ ред. ]

Можно написать о богатствах Мещёрского края, но рассказчик любит родные места не за обилие торфа или древесины, а за их тихую и немудрёную красоту. И если ему придётся защищать родную страну, то в глубине сердца он будет знать, что защищает «и этот клочок земли, научивший… видеть и понимать прекрасное… этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь».

| Название произведения | Мещерская сторона |

|---|---|

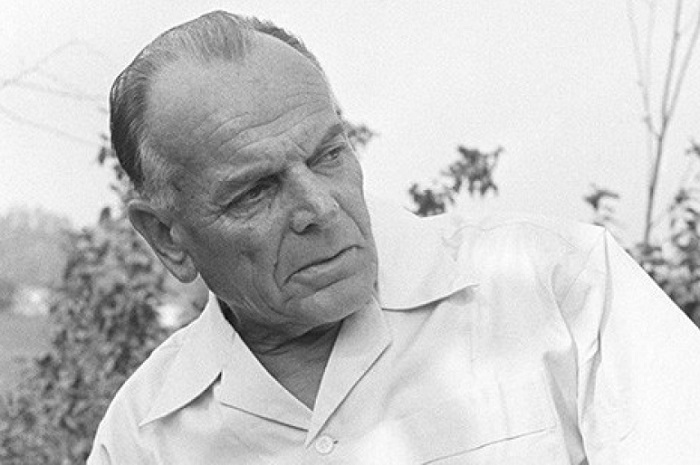

| Автор | Константин Паустовский |

| Жанр | Повесть |

| Год написания | 1939 |

Главные герои

Краткое содержание

Обыкновенная земля

Но услышать и увидеть так мало можно только в первые дни, потом с каждым днём этот край становится разнообразнее и милее сердцу.

Расположен Мещёрский край недалеко от Москвы, между Владимиром и Рязанью.

Первое знакомство

Впервые в Мещёрский край автор попал из Владимира, на тихой станции Тума он пересел на поезд узкоколейки. На одной из станций в вагон влез косматый дед, который рассказал, что послали его в город в музей с заявлением, что в озере живут три большие, полосатые, незнакомые птицы и надо бы их взять живыми. В прошлый год деда тоже гоняли в музей, потому что нашли в болоте скелет исполинского оленя с размахом рогов больше двух метров, выкапывали его целый месяц.

Потом автор часто слышал рассказы о мамонтах, огромных грибах, кладах, но этот самый первый рассказ запомнился ему особенно сильно.

Старинная карта

С большим трудом автор достал карту Мещёрского края, она была старая и требовала поправок, так как изменились русла рек и кое-где вместо болот вырос молодой сосновый лес. Но пользоваться даже такой картой было надёжнее, чем спрашивать дорогу у местных жителей. Туземцы всегда объясняют дорогу со страстью, но приметы, которые они называют, найти почти невозможно.

Несколько слов о приметах

Возвращение к карте

Изучение незнакомой местности обычно начинается с очень интересного занятия – изучения карты. По ней тоже можно путешествовать, как по настоящей земле. На карте Мещёрского края в углу изображена река Ока, к северу от неё находится лесистая и болотистая низина, а к югу – обжитые, хлебные рязанские земли. На западе Мещёрского края, среди сосновых лесов, находятся восемь боровых озёр, к которым нет ни дорог, ни троп, и дойти до них можно только при помощи карты и компаса. У этих озёр есть одна особенность: чем меньше озеро, тем оно глубже.

Мшары

К востоку от озёр расположены «мшары» — большие Мещёрские болота, которые занимают площадь в триста тысяч гектаров. Однажды автор с товарищами, среди которых был писатель Гайдар, шёл этими болотами к Поганому озеру, которое получило своё название от огромных грибов, растущих по его берегам. Местные бабы ходить на это озеро опасались из-за трясин и из-за того, что оно наводило ужас и страх, потому что было чёрное и без дна.

Путь до озера оказался непростым, так как прошлым летом по «мшарам» прошёл низовой пожар, многие деревья упали и нужно было перелезать через завалы. За два часа путники прошли только два километра, уставшие, они добрались до лесистого бугра и упали на тёплую землю. Гайдар пошёл один искать Поганое озеро, компас он с собой не взял, потому что надеялся найти обратную дорогу по солнцу. Прошло несколько часов, стемнело, а Гайдар так и не вернулся. Потом один из путников ушёл с компасом в том направлении, где пропал Гайдар. Все отчаянно кричали, чтобы он мог выйти на голоса, потом разожгли костёр, несмотря на опасность того, что заблудившийся путник мог принять дым за приближающийся пожар и пойти в обратном направлении. В конце концов Гайдар вместе со вторым путником вышел к костру и рассказал, что видел Поганое озеро с высокого дерева, но подойти к нему не решился, потому что оно показалось ему очень страшным. Вода в озере была чёрная, как смола, а по берегам были непроходимые трясины.

На Поганое озеро автор с товарищами попал следующим летом. Берега у озера качались под ногами, при каждом шаге из-под ног били фонтаны тёплой воды. Останавливаться при ходьбе было нельзя, потому что ноги сразу засасывало и следы наливались водой. Путники попали в грозу, молнии ударяли в «мшары» неподалёку и от этого на душе было неважно. За этот поход путники заслужили у местных женщин славу отчаянных людей.

Лесные реки и каналы

На карте Мещёрского края помимо болот и лесов, были отмечены две реки – Солотча и Пра, и много каналов. Солотча – неглубокая река с водой красного цвета, которую местные называют «суровой». В верховьях реки Пры работает старинная ватная фабрика, поэтому дно там покрыто толстым слоем слежавшейся чёрной ваты.

Во времена правления Александра II было решено осушить Мещерские болота, чтобы создать там земли для колонизации. Двадцать лет в тех краях работала экспедиция и осушила полторы тысячи гектаров земли, но там никто не захотел жить, потому что земля была очень скудной. С тех пор в Мещёре осталось множество живописных каналов, они заросли болотными травами и в них стали гнездиться утки.

Однажды, причаливая к берегу, автор увидел волчицу с тремя волчатами, её нора оказалась рядом с палаткой, лагерь по этой причине пришлось перенести.

Чёрное озеро было так названо по цвету воды, ещё в Мещёре есть озёра с фиолетовой, желтоватой, синеватой и даже с водой оловянного цвета. Чёрными озёра становятся из-за торфяного дна, чем старее торф, тем темнее вода.

Небольшое отступление от темы

В село Солотчу приехал очень вежливый старик-рыбак из Москвы. Он ловил рыбу на спиннинг, а местные жители презирали его за это. Клёва у старика не было совсем, хотя тут же сын сапожника Лёнька удачно ловил рыбу на обычную верёвку. Однажды автор с товарищами взяли столичного гостя с собой на рыбалку на озеро Сегден.

Ещё о лугах

В лугах расположено много озёр со странными названиями: Хотец, Старица, Музга, Тишь, Бык, Бобровка. На озере Тишь вода всегда тихая, в озере Бобровка раньше водились бобры. Глубина озера Музга доходит до двадцати метров и осенью на его берегах отдыхают перелётные журавлиные стаи.

В лугах неслыханное разнообразие трав и они так душисты, что от аромата туманится голова. На многие километры тянутся заросли ромашки, клевера, одуванчиков, цикория и других цветущих трав.

Старики

В землянках и шалашах, стоящих на лугах, живут болтливые старики разных профессий: паромщики, корзинщики, сторожа огородов. Чаще всего автор встречался с корзинщиком Степаном, у которого было прозвище «борода на жердях». Этот дед был похож на старую худую лошадь, борода лезла ему в рот и поэтому говорил он невнятно. Степан рассказал, что раньше жизнь была тяжелее, особенно у женщин, что проводили они все свои годы с ухватами у печки. И привёл дед в пример голосистую Маньку Малявину, что раньше бы она свой голос проплакала, а сейчас есть у неё возможность петь в городском театре и помогать своим родителям деньгами. Приезжала как-то Манька, пела в избе-читальне и пение её тронуло старика.

Родина талантов

До революции жил в селе Солотче один из лучших русских гравёров – Пожалостин. Работы этого мастера можно встретить в Англии и во Франции, тем удивительнее то, что есть они и в Солотче. В селе до сих пор имя Пожалостина произносят с уважением, он учил односельчан рисовать и были солотчинцы когда-то знаменитыми богомазами.

Мой дом

Бескорыстие

Автор пишет о том, что Мещёрский край прекрасен, но вся его красота раскрывается постепенно. И чем больше узнаёшь эту местность, тем больше начинаешь любить эту простую землю просто так, а не за её богатства.

В русской литературе есть много произведений, рассказывающих о красоте и неповторимости родины и ее природы. Одним из таких проведений является повесть Константина Паустовского «Мещерская сторона», краткое содержание которой будет рассмотрено ниже.

Главные герои повести

Текст повести построен в виде нескольких отдельных разделов. Главным ее героем является сам писатель, выступающий в роли рассказчика.

Далее, в ходе повествования, автор знакомит читателя с дедом Степаном, Маней, писателем Аркадием Гайдаром, стариком, ловившим рыбу, и семейством Зотовых.

Автор от первого лица рассказывает о своих приключениях во время путешествия по родным краям, вооружившись воспоминаниями детства и старой картой, на которой не все места обозначены точно. Из-за этого герою приходится петлять и вносить в карту поправки, попутно проводя для читателя экскурсию и знакомя его с дивной природой и живущими там людьми.

Мещерская сторона — это озерный край, расположенный в паре сотен километров от Москвы, между Владимиром и Рязанью, утопающий в полноводных реках и зелени лесов. Сначала автор говорит о том, что эта земля самая обыкновенная, сравнивая при этом местные пейзажи с картинами Левитана.

С развитием истории читателю приоткрывается то, насколько богат и разнообразен растительный и животный мир этого края.

Жители Мещеры — суеверные люди, в чьей жизни большое значение имеют поверья. В приметах Мещерского края часто заключались точные знания и поэзия, опираясь на них люди возделывали поля, ловили рыбу и предсказывали погоду.

Значительное место в жизни Мещерской стороны занимали торфяные болота — мшары, о которых среди местных жителей ходила дурная слава. Одно такое озеро, представляющее собой жуткое зрелище и нагоняющее страх на местных баб, вместе со своими друзьями и решил исследовать главный герой. Собрав экспедицию, отряд отправляется на разведку.

Ночью один из компаньонов теряется, и, по возвращении, подтверждает слова молвы о Поганом болоте. Несмотря на плохую репутацию, озеро оказывается богатым источником рыбы. Вернувшихся с богатым уловом путешественников местные жители встречают как героев.

Автор во всей красе описывает лесные пейзажи, на чьих просторах скрывались древние русичи при нападениях монголов-татар. Мещерские леса являются своего рода заповедной зоной, частью лесного массива, чудом уцелевшей после войны. Писатель со всей серьезностью рассуждает о ее разрушительных для природы последствиях.

Богатством красот и величественностью отличаются и живописные луга Мещеры, где над головой нависают шатры черных ив, а реки и озера полны рыбы и чистейшей воды.

Автор ведет рассказ не только о самой Мещере, но и об окрестных селах. Одним из них была деревня Солотча — вотчина талантливейших и трудолюбивых людей, где в старом доме можно найти редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски, а обычная местная жительница, продающая сметану, может оказаться родной теткой самого Есенина.

Далее герой описывает свой небольшой домик, в котором даже не спит, проводя ночи под открытым небом, любуясь яркими звездами и колыханием пламени свечи. По мнению рассказчика в этом и состоит настоящая романтика и ничего более умиротворяющего ему не приходилось видеть.

Автор восхищается тем, насколько богата природа реками, лесами и озерами, хранящими в себе древние загадки, тайны и ответы на все вопросы.

Последний раздел посвящен рассказу автора о причине любви к Мещерскому краю — его тихому спокойствию и красоте. Герой уверен в том, что в случае войны будет защищать свою родину всеми силами.

Анализ произведения «Мещерская сторона»

Автор произведения «Мещерская сторона» затрагивает тему любви к родине, природе и родной земле. Через удивительные образы окружающего мира писатель отображает всю его многогранность и красоту. Паустовский умеет видеть живописность и волшебство в самых обычных вещах и явлениях и пытается передать свое виденье читателю.

Как и в других своих произведениях, в «Мещерской стороне» Паустовский проводит параллель между землей и людьми, живущими на ней. Автор написал рассказ, который приоткрывает перед читателем дверь в историю своего народа, описывает его жизнь, проблемы и тревоги.

Повесть помогает по-новому взглянуть на привычную жизнь, отринуть мирские заботы и обратиться к первозданной природе в поисках внутренней гармонии и согласия с собой и окружающим миром.

Произведение показывает нам новые стороны поверий и предрассудков, учит тому, что даже проклятые и опасные места по-своему прекрасны, а люди, живущие в отрыве от цивилизации, честны, добры и всегда готовы прийти на выручку.

Со слов автора читатель также может узнать о редких видах растений, о произрастании и сборе кипрея, о мире животных и древних сельских обычаях. Природа в повести писателя — это не только движущая сила жизни, но и сила любви, против которой беспомощен человек.

Сочинения и очерки Паустовского наполнены умиротворением, поиском смысла жизни и гармонии между человеком и мирозданием.

Через всю повесть проходит единая мысль: самое большое сокровище человека — его родина, только на ее земле человек может почувствовать себя полноценным и великим.

Даже городской житель, никогда не спавший в стогу сена под открытым небом и не ходивший босиком по травяному ковру леса, поверит писателю на слово и откроет для себя этот мир завораживающей природы, который совсем рядом, стоит лишь протянуть руку.

Заключение

Обилие особенных речевых приемов автора, описывающих колорит природы делает произведение уникальным образцом русской литературы, выдержки и цитаты из которого можно целиком использовать для читательского дневника. Анализ и сжатое изложение произведения поможет учащемуся любого класса лучше понять смысл и художественные особенности текста.

Константин Паустовский — Мещерская сторона:

Краткое содержание

Обыкновенная земля

Мещера – край неяркой, но такой милой и любимой русской природы. Раскинулся он между Владимиром и Рязанью. В Древней Руси его непроходимые хвойные леса тянулись от Чернигова до Мордовии. Здесь люди скрывались от набегов татар. Каждое озеро, болото, луг рассказывает сердцу свою историю.

Первое знакомство

Впервые автор-рассказчик прибыл в край поездом. В дороге он знакомится с дедом, которого обязали собирать диковинки для музея: ископаемые оленьи рога, редких птиц.

Старинная карта

«Путь далек и нет на сердце забот»: с таким настроением автор путешествует по краю, уточняя дорогу по устаревшей карте.

Несколько слов о приметах

В лесах нет указателей, идти надо по приметам, как дым от костра. В лесу просто узнать, который час и какая будет погода. А в городах наши «природные инстинкты» спят.

Возвращение к карте

Смотреть карту – тоже путешествие. Вот хлебная Рязань, вот боровые болота запада края, вот степной юг.

Мшары

Мшарами в этом краю называют древние торфяные болота. Местные бабы отговаривали автора и писателя Гайдара искать среди мшар гиблое Поганое озеро с плавучими берегами. Но путешественники его нашли. Вода в нем черная, а в ней – окуни.

Лесные реки и каналы

«Богатство Мещеры не в земле, а в лесах, торфе, лугах на Оке». В царское время часть болот осушили, но жить среди «каналов» никто не стал. Автор описывает «красную воду» реки Солотчи, «ватное дно» реки Пра.

Леса

Современная Мещера – «остаток лесного океана», «километры тишины, безветрия». Идти здесь или плыть на легком челне – отдых для души. Хороши и ночевки в палатках. Городскую усталость как рукой снимает.

Луга

Среди заливных лугов – Прорва, старое русло Оки. Это одно из любимых мест автора. После уединенной рыбалки, звездных ночей, он чувствует себя даже добрее, мудрее.

Небольшое отступление от темы

Однажды на Прорву явился невезучий старый рыболов с английским спиннингом. Вел он себя как турист, и уехал ни с чем.

Еще о лугах

У луговых озер говорящие названия: Тишь, Канава. Автор дал название одному озерцу: Лангобардское (в честь сторожа). Название прижилось среди местных.

Старики

В лугах в шалашах живут паромщики, сторожа, корзинщики. Один из них, старик Степан, рассуждает с приезжим автором о прежних временах. Что лес теперь народный, и «бабья доля» счастливая. Манька Малявина, отсюда родом, теперь в Москве знаменитая певица. Словом, теперь бы жить да жить.

Родина талантов

Край богат талантами, крестьянами-самородками. Из села Солотча вышли гравер Пожалостин, художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина. Недалеко и родина Есенина. Люди здесь добрые, честные, любознательные.

Мой дом

В Мещере автор живет в уютной избушке, бывшей бане. С каждым рассветом он предвкушает «затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, низкого неба. И эту затерянность я ощущаю как счастье».

Бескорыстие

Родные места люди любят не только за природные богатства, пользу. Мещера учит видеть прекрасное в обыкновенном, даже невзрачном, защищать родную землю от врагов. И любовь к этому краю «не забудется, как не забывается первая любовь».

Читательский дневник по повести «Мещерская сторона» Паустовского

Сюжет

Автор-рассказчик открыл для себя негромкую красоту Мещерского края на Оке, между Рязанью и Владимиром. Неяркий, но любимый уголок русской природы, истории, народа. Знаменит лесами, озерами, торфяными болотами (мшарами), лугами. Здесь душа отдыхает и смягчается, слетает городская усталость, обостряется слух, зрение.

Время и погоду автор определяет по солнцу, небу, дыму костра. Он ночует в лесу или старой бане, один или с друзьями (например, писателем Гайдаром), ловит рыбу. Люди здесь талантливые: гравер Пожалостин, художник Архипов. Из этих мест родом Есенин. Каждый, кто любит этот милый край, готов отстоять его от врага.

Отзыв

Повесть о скромной красоте русской природы, Мещере. Однажды открыв эти места, автор каждый год сюда возвращается. Здесь оживает душа, прибавляются силы, человек чувствует свою взаимосвязь с природой, Родиной, историей, своим народом. Эта земля научила героя чувствовать прекрасное, ценить настоящее, жить просто, по-детски удивляться, быть благодарным. Повесть учит любить и беречь родной край, его природу, открывать Россию и ее заповедные уголки, видеть необычное, поэтическое в обычном, радоваться жизни, быть отзывчивым, благодарным, простым, искренним.