что такое липома баугиниевой заслонки

Что такое липома баугиниевой заслонки

УДК 616-003.973 616-006.66 616-072.1

Доброкачественные неэпителиальные опухоли являются редкими новообразованиями толстой кишки. К ним относятся липомы, фибромы, лейомиомы, ангиомы и другие. Липомы толстой кишки представляют собой жировые опухоли с частотой встречаемости 0,035-4,4% [1, 2]. Чаще всего липомы встречаются в правых отделах ободочной кишки (до 65%) и располагаются в подслизи-стом слое (до 90%) [2, 3, 4]. Описано лишь несколько случаев субсерозного расположения липом. Как правило, липомы представляют собой солитарные опухоли, хотя известны случаи и мультифокального поражения [2, 4, 5].

Несмотря на совершенствование методов диагностики, верификация липом толстой кишки на дооперационном этапе остается весьма затруднительной. По данным литературы, липомы толстой кишки протекают, как правило, бессимптомно и, лишь достигая 3,0 см и более в диаметре, дают какую-либо симптоматику. Исследования показали, что клинически проявляются лишь около 6% липом, тогда как в 46% случаев они выявляются случайно при исследовании операционного материала после хирургического лечения по поводу других заболеваний толстой кишки [6, 7].

Окончательное гистологическое заключение. Макроскопически: фрагмент толстой кишки, в 2 см от одного из краев отсечения экзофитная опухоль диаметром 1,5 см с четкими границами. Мышцы и прилегающая жировая клетчатка интактны.

Что такое липома баугиниевой заслонки

• Жировая инфильтрация илеоцекального клапана (ИЦК): пролиферация жировой ткани в подслизистой оболочке ИЦК без инкапсуляции

• Бариевая клизма:

о Увеличение илеоцекального клапана с ровным или фестончатым контуром его поверхности

о Звездчатый вид складок со схождением их к центру образования

о В косых проекциях может определяться захождение терминальных отделов подвздошной кишки в илеоцекальный клапан

• КТ:

о Створки илеоцекального клапана выглядят утолщенными со смешанной плотностью («жировой»/»мягкотканной»)

• Липома: доброкачественное новообразование ободочной кишки, состоящее из зрелых жировых клеток

• Бариевая клизма:

о Дефект наполнения с ровными контурами, обусловленный наличием сессильного или полиповидного образования в подслизистой оболочке

о Образование имеет мягкую консистенцию, подвергается сдавливанию, изменяет форму

о Слизистая оболочка интактная, ровная о Если образование близко прилежит к ИЦК либо исходит непосредственно из него, оно является эксцентрическим (не концентрическим, окружающим клапан)

• КТ является диагностическим методом исследования:

о Позволяет обнаружить инкапсулированное сферическое объемное образование в слепой или ободочной кишке, которое может прилежать к ИЦК

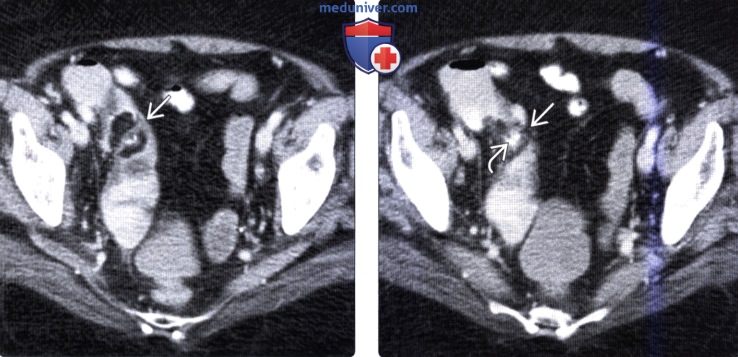

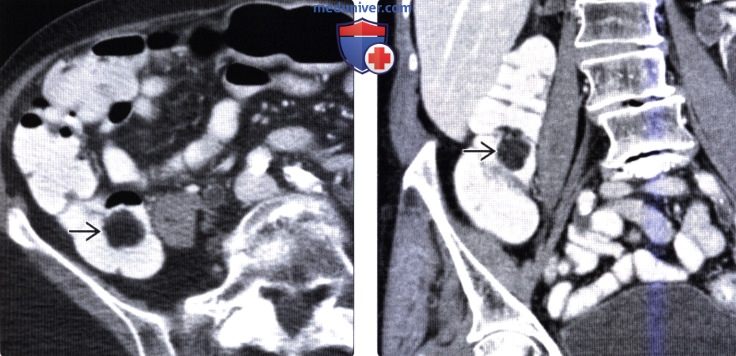

(Справа) На аксиальной КТ с контрастом у этого же пациента визуализируются терминальные отделы подвздошной кишки, входящие в ободочную кишку через «створки» илеоцекального клапана, в котором явно обнаруживается жир.

(Справа) На корональной КТ с контрастным усилением у этого же пациента точнее определяется местоположение липомы в области илеоцекального клапана (на уровне первой поперечной складки слепой кишки).

б) Дифференциальная диагностика:

• Рак ободочной кишки:

о Рак ободочной кишки можно предположить при анализе данных, полученных при выполнении «бариевой клизмы»

о На КТ дифференциальная диагностика липомы и рака не представляет трудностей

в) Патология:

• Липома: при продолжительном раздражающем воздействии в опухоли появляются участки фиброза и обызвествления, она может изъязвляться и кровоточить

• В результате может возникать клеточная атипия с наличием фибробластов (как реактивный процесс), что приводит к ошибочному заключению о «псевдосаркоматозных изменениях»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 12.2.2020

Ультрасонографическая диагностика инвагинации липомы кишки

Журнал «SonoAce Ultrasound»

Содержит актуальную клиническую информацию по ультрасонографии и ориентирован на врачей ультразвуковой диагностики, выходит с 1996 года.

История болезни

Обзорное рентгеновское исследование органов брюшной полости показало умеренную дилатацию петель тонкой кишки с признаками частичной кишечной непроходимости. Была сделана попытка выполнить ирригоскопию, но столб бария остановился в печеночном изгибе без заполнения восходящей ободочной кишки (рис. 1).

Рис. 1. Типичное картина инвагинации, контрастное вещество остановилось в печеночном изгибе.

Была рекомендована ультрасонография органов брюшной полости и малого таза. Применяли конвексный датчик частотой 3,5 МГц. Визуализацию проводили с использованием общепринятых срезов и стандартных правил.

Рис. 2. Ультрасонографическая картина инвагинации, вызванной липомой ободочной кишки (симптом псевдопочки с обширной центральной гиперэхогенной областью).

Пациентке была проведена лапаротомия. Выполнена ревизия брюшной полости, и обнаружена коло-колическая инвагинация в дистальной трети восходящей ободочной кишки с объемным образованием в центре. Проведена операция резекции опухоли с наложением анастомоза конец в конец. Послеоперационный период протекал без осложнений. Гистологическое исследование показало изъязвленную липому ободочной кишки на ножке (рис. 3).

Рис. 3. Микроскопическое картина липомы.

Обсуждение

Липома представляет наиболее часто встречающуюся доброкачественную опухоль толстой кишки. Она редко вызывает симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. По нашим данным, описан только один случай инвагинации, вызванной липомой ободочной кишки [9]. Кроме того, инвагинация per se редко возникает у взрослых [2, 3], и большинство случаев имеет очевидную причину [7]. В тропиках и субтропиках она всегда расценивалась главным образом как заболевание взрослых [8].

Интересной особенностью нашего случая является характерный ультразвуковой симптом псевдопочки с обширной центральной гиперэхогенной областью. В соответствии с работами 4 мы также рекомендуем пациентам с признаками кишечной обструкции проводить ультразвуковое исследование как доступную и не занимающую много времени диагностическую процедуру. Необходимо проводить дифференциальный диагноз с инвагинацией брыжейки [10, 11].

Литература

Журнал «SonoAce Ultrasound»

Содержит актуальную клиническую информацию по ультрасонографии и ориентирован на врачей ультразвуковой диагностики, выходит с 1996 года.

Болезни илеоцекального угла, методы диагностики

ОБЗОР А.С. Логинов, А.И. Парфенов, М.Д. Чижикова

Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии. Москва

В обзоре представлены сведения о болезнях илеоцекального клапана, терминального отдела подвздошной кишки, слепой кишки и червеобразного отростка. Наиболее известны воспалительные болезни (терминальные илеиты, в том числе, болезнь Крона, острый и хронический аппендицит). Отсутствуют описания функциональных болезней илеоцекального угла (недостаточность и дисфункция илеоцекального клапана и др.), особенностей клинической картины и дифференциальной диагностики болезней этого отдела кишечника.

THE DISEASES OF ILEOCECAL REGION. THE METHODS OF DIAGNOSIS

Loginov A.S., Parfenov A.I., Chigzikova M.D.

Data about diseases of iliocecal valvule, the terminal part of ileum, coecum and appendix are presented in this review. The most known are inflammatory diseases (the terminal ileitis including Crohn’ s disease, acute and cronic appendicitis). Description functional diseases ofiliocecal valvule (insufficiency and disfunction of iliocecal valvule) as well as clinical features and differential diagnosis of the iliocecal valvule’s diseases are absent.

Возможны изолированные и комбинированные поражения илеоцекального клапана, терминального отдела подвздошной кишки, слепой кишки и червеобразного отростка.

Болезни илеоцекального клапана

Среди болезней илеоцекального клапана наиболее известен липоматоз [31, 39, 42, 48, 62, 65, 67, 77]. В результате чрезмерного увеличения количества жира в подслизистом слое стенка клапана становится плотной, просвет его сужается [59]. При рентгенологическом исследовании обычно предполагается стенозирующая опухоль. При гистологическом исследовании находят массивную инфильтрацию жировой тканью без типичной для липомы капсулы [36, 75].

Ретроградный пролапс илеоцекального клапана характеризуется выпадением (инвагинацией) в просвет слепой кишки клапана, который создает при рентгенологическом исследовании дефект напoлнения. Диагноз уточняется при колоноскопии [29, 38].

В 1994 г. Н. Beucher и соавт. сообщили о псевдоопухолевом геморрагическом поражении илеоцекального клапана, развившемся после лечения амоксициллином. Клинические и эндоскопические проявления болезни исчезли спустя несколько дней после отмены антибиотика [9]. В 1989 г D. Wood и L. Morgenstem описали случай липосаркомы илеоцекального клапана [76].

Болезни терминального отдела подвздошной кишки

Эозинофильный энтерит с локализацией в терминальном отделе подвздошной кишки характеризуется эозинофильной инфильтрацией стенки кишки, эозинофилией, болями в животе и поносами [4, 20]. Этиология заболевания неизвестна. Описаны два случая эозинофильного илеита (илеоколита), вызванного Enterobius vermicularis [15].

Симптомы болезни Крона хорошо известны. Тем не менее на ранних этапах патологического процесса трудно поставить правильный диагноз, т.к. поражение кишки начинается с подслизистого слоя и распространяется в сторону слизистой и серозной оболочек. По мере прогрессирования воспалительного гранулематозного процесса появляются характерные щелевидные язвы, неровный рельеф типа «булыжной мостовой» и стеноз кишки [12].

Болезни слепой кишки

Синдром подвижной слепой кишки характеризуется появлением внезапных болей в правой подвздошной области. Нередко в подобных ситуациях больных оперируют по поводу предполагаемого хронического аппендицита, но болевые ощущения остаются и после аппендэктомии [56]. Эффективным методом лечения этих больных является фиксация слепой кишки к париетальной брюшине [1].

Причиной болей в илеоцекальной области могут быть дивертикулы слепой кишки [68]. Клиническая картина дивертикулита в этом случае почти неотличима от таковой при остром аппендиците. Описаны случаи перфорации дивертикула слепой кишки [74].

Причиной сильных болей в правой подвздошной области может быть ущемление слепой и восходящей кишок в отверстии Винслова в сальниковой бурсе [73].

J. Halk и соавт. в 1997 г описали доброкачественную язву слепой кишки у больного с клинической картиной острого аппендицита. Результаты биопсии подтвердили доброкачественную природу язвы [26]. Имеются также сообщения об изъязвлении слепой кишки у больных, перенесших гепатэктомию [7].

Рак слепой кишки среди опухолей желудочно-кишечного тракта занимает второе место после рака прямой кишки. Поэтому в профилактических целях целесообразно лицам старше 40 лет проводить не только ректоро-маноскопию, но и колоноскопию с обязательной биопсией обнаруженных полипов.

Болезни червеобразного отростка

Среди болезней червеобразного отростка наиболее известны острый и хронический аппендицит. Менее известны иерсениозный аппендицит, болезнь Крона и карциноид [11, 34]. К редким формам патологии относятся эозинофильная гранулема, актиномикоз, дивертикул, аденоматозный полип, нейрогенная опухоль и рак [3, 55, 61].

К наиболее редким заболеваниям червеобразного отростка относятся: дивертикул [3], болезнь Крона [3, 34], иерсиниозный аппендицит и актиномикоз. Точный диагноз этих болезней обычно устанавливается во время операции по поводу предполагаемого острого аппендицита или опухоли [52].

Карционид червеобразного отростка встречается редко. Он относится к потенциально злокачественным гормонально-активным опухолям. Клиническая картина этого заболевания складывается из местных симптомов, обусловленных самой опухолью, нередко напоминающих острый аппендицит или непроходимость кишечника и своеобразных «приливов» и других проявлений карциноидного синдрома [11].

Болезни илеоцекальной области

Наиболее распространены воспалительные болезни известной этиологии (сальмонеллезный, иерсениозный, дизентерийный илеотифлит, туберкулез) и неизвестной этиологии (гранулематозный илеоколит или болезнь Крона [50] и эозинофильный илеоколит). К редким болезням относятся актиномикоз, рак и неходжкинская лимфома [40, 64].

В последние годы вновь становится актуальной проблема туберкулеза, в частности, его внелегочных форм. При кишечном туберкулезе, как правило, поражается илеоцекальная область. Наряду с болью в правой подвздошной области у больных нарушается стул: в начале заболевания может быть запор, затем длительный, истощающий понос, обычно с кровью. Вначале заболевания диагностика достаточно трудна: проводится дифференциальный диагноз с болезнью Крона, язвенным колитом, раком слепой кишки. Рентгенологическое исследование позволяет обнаружить деформацию слепой кишки, сужение просвета, язвы и псевдополипы. Более информативным методом является лапароскопия, при которой часто выявляются обызвествленные мезентериальные лимфатические узлы и туберкулезные бугорки. Правильной диагностике способствует определение чувствительности больного к туберкулину (проба Манту), компьютерная томография и лапароскопи [6, 13, 32, 45].

Методы исследования илеоцекального угла

Для обследования больных применяют рентгенологическое исследование тонкой и толстой кишки, колоноскопию, илеоскопию, гистологическое исследование слепой кишки, илеоцекального клапана и подвздошной кишки. Колоноскопия с илеоскопией имеет ряд неоспоримых преимуществ, так как имеется возможность получения биопсионного материала. Гистологическому методу исследования принадлежит решающая роль в диагностике большинства заболеваний илеоцекальной области [37]. По-прежнему важное место занимает рентгенологический метод исследования илеоцекальной области. Но при его использовании нередко возникают определенные трудности, связанные с тем, что, во-первых, при ретроградном контрастировании илеоцекальный клапан иногда не раскрывается и дистальный отдел подвздошной кишки остается недоступным исследованию; во-вторых, при пероральном приеме бариевой взвеси терминальный отдел подвздошной кишки заполняется приблизительно через 4 часа и контрастирование слепой кишки часто неудовлетворительное, к тому же при пероральном приеме бариевой взвеси очень сложно судить о недостаточности баугиниевой заслонки. Описаны различные методы ретроградной идеографии, осуществляемой во время колоноскопии, коща контраст подается через катетер, введенный в биопсиооный канал [18, 27]. Метод несложный и весьма эффективный для диагностики болезней терминального отдела подвздошной кишки.

Достаточно важную роль в диагностической оценке болезней илеоцекальной области играет ультразвуковой метод исследования [6, 51, 55, 63]. С помощью УЗИ достаточно четко прослеживаются классические характеристики болезни Крона, а также осложнения, связанные с этой болезнью [57].

В 1997 г А. Erder и соавт. предложили допплерографию верхней брыжеечной артерии для выявления воспалительных процессов в илеоцекальной области. Применяли дуплексную допплерультрасонографию. Авторы установили, что объем и скорость потока крови в верхней брыжеечной артерии у пациентов с воспалительными процессами в илеоцекальной области был значительно больше чем, у лиц контрольной группы [21].

Большое значение в диагностике болезней илеоцекальной области имеет лапароскопия. В особенности ее роль заметна при распознавании экстрагенитального (кишечного) эндометриоза, туберкулеза мезентериальных лимфатических узлов, болезни Крона, эозинофильного илеита, хронического аппендицита и актиномикоза [12, 20, 53].

Заключение

Что такое липома баугиниевой заслонки

В.Ю. Скоpопад, Г.В. Чебунин, Ю.Т. Неборак

Доброкачественные неэпителиальные опухоли являются редкими новообразованиями толстой кишки. К ним относятся липомы, фибромы, лейомиомы, ангиомы и другие. Липомы толстой кишки представляют собой жировые опухоли с частотой встречаемости 0,035-4,4% [1, 2]. Чаще всего липомы встречаются в правых отделах ободочной кишки (до 65%) и располагаются в подслизи-стом слое (до 90%) [2, 3, 4]. Описано лишь несколько случаев субсерозного расположения липом. Как правило, липомы представляют собой солитарные опухоли, хотя известны случаи и мультифокального поражения [2, 4, 5].

Несмотря на совершенствование методов диагностики, верификация липом толстой кишки на дооперационном этапе остается весьма затруднительной. По данным литературы, липомы толстой кишки протекают, как правило, бессимптомно и, лишь достигая 3,0 см и более в диаметре, дают какую-либо симптоматику. Исследования показали, что клинически проявляются лишь около 6% липом, тогда как в 46% случаев они выявляются случайно при исследовании операционного материала после хирургического лечения по поводу других заболеваний толстой кишки [6, 7].

Окончательное гистологическое заключение. Макроскопически: фрагмент толстой кишки, в 2 см от одного из краев отсечения экзофитная опухоль диаметром 1,5 см с четкими границами. Мышцы и прилегающая жировая клетчатка интактны.