что такое личная форма глагола

Личные и безличные глаголы — правило (примеры)

Личные и безличные глаголы — это слова, которые отличаются наличием и отсутствием категории лица. Выясним, что такое личные и безличные глаголы в русском языке, какие имеют грамматические и синтаксические особенности.

Прежде чем узнать, как отличить личные глаголы от безличных, напомним, что глагол — это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета. Это общее понятие охватывает все слова этой части речи, которые могут обозначать действие по-разному: как принадлежащее какому-то лицу, так и совершаемое без участия деятеля. С этой точки зрения в русском языке противопоставляются глаголы, имеющие личные формы, и безличные глаголы.

Личные глаголы

В русском языке обычно действие выполняет лицо или предмет, обозначенный одушевлённым или неодушевлённым существительным:

Все эти слова имеют грамматическую категорию лица. Лицо глагола выражает, кто совершает действие.

Глаголы, связанные с производителем действия и имеющие категорию лица, образуют личные формы.

Слова, обозначающие действие, изменяются по лицам и числам в формах настоящего и будущего времени изъявительного наклонения. Каждая форма глагола имеет характерное окончание и сочетается с соответствующим личным местоимением.

Убедимся в этом, образовав личные формы настоящего времени глагола несовершенного вида «учить»:

Понаблюдаем, какие личные формы имеет глагол совершенного вида «рассказать» в будущем времени:

Итак, большинство глаголов русского языка образуют грамматические формы с характерными личными окончаниями и сочетаются с местоимениями «я», «ты», «вы», «мы», «он», «они». Такие слова имеют также неспрягаемые глагольные формы причастий и деепричастий:

В двусоставном предложении глаголы в личной форме выполняют чаще всего роль сказуемого и сочетаются с подлежащим, выраженным словом в именительном падеже.

Мы любуемся разноцветной радугой, нависшей над лесом.

Река катит волны прямо к берегу.

В русском языке этим словам противостоят глаголы, которые не имеют полного набора спрягаемых и неспрягаемых грамматических форм.

Безличные глаголы

В предложении ряд глаголов не могут сочетаться с подлежащим в форме именительного падежа. Они обозначают действия или состояния, которые протекают сами по себе и не производятся каким-либо лицом или предметом.

Эти глаголы не соотносятся с действующим лицом ни по смыслу, ни грамматически, то есть не имеют категории лица. Их так и называют — безличные.

Безличные глаголы выражают:

1. состояние человека, не зависящее от его воли:

2. состояние природы или действия стихийных сил:

3. возможность действия, долженствование, предположение:

В отличие от большинства слов этой части речи безличные глаголы не имеют полной парадигмы грамматических форм. У них можно указать

1. начальную форму (инфинитив):

2. формы настоящего, будущего времени изъявительного наклонения, совпадающие с формой 3 лица обычного глагола, или прошедшего времени среднего рода:

3. форму условного наклонения

Чуточку подморозило бы, чтобы стало не так сыро.

Ряд безличных глаголов образуются с помощью постфикса -ся/-сь:

Имеем в виду, что некоторые личные формы глаголов используются в роли безличных, когда не соотносятся с производителем действия.

Сравним:

Кто-то стуч ит в дверь. — Стуч ит в висках от напряжения.

Как видим, ряд безличных глаголов совпадают с личными формами обычных глаголов. Как их безошибочно различать?

Как отличить безличные глаголы?

Безличный глагол, совпадающий с личной формой обычного глагола, отличаем в контексте по характерным признакам:

Глагол в личной форме, напротив, обозначает действие, которое соотносится с лицом или предметом, и используется в двусоставном предложении. Он составляет грамматическую основу с подлежащим в форме именительного падежа, обозначающим производителя этого действия.

В качестве примера разберем по членам предложения следующие высказывания:

Ветер (сущ. в и. п. ) несёт желтые листья по дороге.

Откуда-то несёт горечью (сущ. в т. п.) пожарища.

Приведем примеры предложений с безличными глаголами.

Примеры

Капает из-под крыши прямо на крыльцо.

Видеоурок

Личные и безличные глаголы

Личные и безличные глаголы — это слова, которые отличаются наличием и отсутствием категории лица. Выясним, что такое личные и безличные глаголы в русском языке, какие имеют грамматические и синтаксические особенности.

Прежде чем узнать, как отличить личные глаголы от безличных, напомним, что глагол — это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета. Это общее понятие охватывает все слова этой части речи, которые могут обозначать действие по-разному: как принадлежащее какому-то лицу, так и совершаемое без участия деятеля. С этой точки зрения в русском языке противопоставляются глаголы, имеющие личные формы, и безличные глаголы.

Личные глаголы

В русском языке обычно действие выполняет лицо или предмет, обозначенный одушевлённым или неодушевлённым существительным:

Все эти слова имеют грамматическую категорию лица. Лицо глагола выражает, кто совершает действие.

Глаголы, связанные с производителем действия и имеющие категорию лица, образуют личные формы.

Слова, обозначающие действие, изменяются по лицам и числам в формах настоящего и будущего времени изъявительного наклонения. Каждая форма глагола имеет характерное окончание и сочетается с соответствующим личным местоимением.

Убедимся в этом, образовав личные формы настоящего времени глагола несовершенного вида «учить»:

Понаблюдаем, какие личные формы имеет глагол совершенного вида «рассказать» в будущем времени:

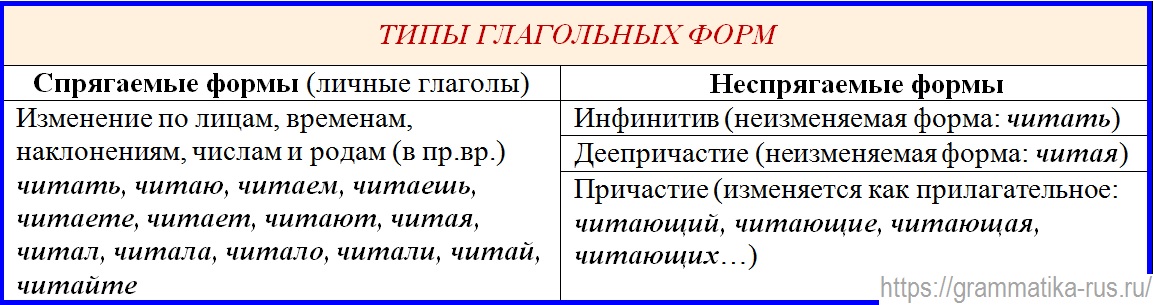

Итак, большинство глаголов русского языка образуют грамматические формы с характерными личными окончаниями и сочетаются с местоимениями «я», «ты», «вы», «мы», «он», «они». Такие слова имеют также неспрягаемые глагольные формы причастий и деепричастий:

В двусоставном предложении глаголы в личной форме выполняют чаще всего роль сказуемого и сочетаются с подлежащим, выраженным словом в именительном падеже.

Мы любуемся разноцветной радугой, нависшей над лесом.

Река катит волны прямо к берегу.

В русском языке этим словам противостоят глаголы, которые не имеют полного набора спрягаемых и неспрягаемых грамматических форм.

Безличные глаголы

В предложении ряд глаголов не могут сочетаться с подлежащим в форме именительного падежа. Они обозначают действия или состояния, которые протекают сами по себе и не производятся каким-либо лицом или предметом.

Эти глаголы не соотносятся с действующим лицом ни по смыслу, ни грамматически, то есть не имеют категории лица. Их так и называют — безличные.

Безличные глаголы выражают:

1. состояние человека, не зависящее от его воли:

2. состояние природы или действия стихийных сил:

3. возможность действия, долженствование, предположение:

В отличие от большинства слов этой части речи безличные глаголы не имеют полной парадигмы грамматических форм. У них можно указать

1. начальную форму (инфинитив):

2. формы настоящего, будущего времени изъявительного наклонения, совпадающие с формой 3 лица обычного глагола, или прошедшего времени среднего рода:

3. форму условного наклонения

Чуточку подморозило бы, чтобы стало не так сыро.

Ряд безличных глаголов образуются с помощью постфикса -ся/-сь:

Имеем в виду, что некоторые личные формы глаголов используются в роли безличных, когда не соотносятся с производителем действия.

Сравним:

Кто-то стуч ит в дверь. — Стуч ит в висках от напряжения.

Как видим, ряд безличных глаголов совпадают с личными формами обычных глаголов. Как их безошибочно различать?

Как отличить безличные глаголы?

Безличный глагол, совпадающий с личной формой обычного глагола, отличаем в контексте по характерным признакам:

Глагол в личной форме, напротив, обозначает действие, которое соотносится с лицом или предметом, и используется в двусоставном предложении. Он составляет грамматическую основу с подлежащим в форме именительного падежа, обозначающим производителя этого действия.

В качестве примера разберем по членам предложения следующие высказывания:

Ветер (сущ. в и. п. ) несёт желтые листья по дороге.

Откуда-то несёт горечью (сущ. в т. п.) пожарища.

Приведем примеры предложений с безличными глаголами.

Примеры

Капает из-под крыши прямо на крыльцо.

Видеоурок

Личные формы глагола

Лица глагола, противопоставляясь друг другу по значению, образуют две пары соотносительных форм. Одну из них образуют формы 1-го и 2-го лица. Этим формам, как собственно личным, противостоит форма 3-го лица, которая по своему значению может быть определена как неличная и которая только по соотношению с 1-м и 2-м лицом обозначается как форма 3-го лица.

Личное значение собственно личных форм, т.е. форм 1-го и 2-го лица, в основном соответствует значению личных местоимений-существительных. Форма 1-го лица ед. числа обозначает, что говорящий относит процесс, выраженный глаголом, к самому себе: пишу, читаю. Иначе говоря, лицом, к которому относится процесс, является «я». 1-е лицо множ. числа употребляется в том случае, когда говорящий относит выражаемый глаголом процесс к группе лиц, в состав которых входит он сам, т.е. относит его к «мы»: пишем, читаем.

Форма 2-го лица ед. числа обозначает, что говорящий относит процесс, выраженный глаголом, к своему собеседнику, т.е. к тому, к кому обращена речь, к «ты»: пишешь, читаешь. Соответствующая же ей форма множ. числа обозначает, что говорящий относит процесс, выраженный глаголом, к группе лиц (больше одного), к которым он обращается с речью, или к группе лиц, в которую входит собеседник говорящего, т.е. относит процесс вообще к «вы»: пишете, читаете. Кроме того, 2-е лицо множ. числа употребляется как форма вежливого или официального обращения к одному лицу (к «ты»): Послушайте, Горский… Вы сами знаете, что я теперь не капризничаю. (И.Тургенев).

Личные формы имеются у форм настоящего и будущего времени. При этом, поскольку настоящее время у глаголов несоверш. вида и будущее простое у глаголов соверш. вида представляют собой синтетические формы, личные формы у них образуются посредством изменения самого спрягаемого глагола. В сложном же будущем времени у глаголов несоверш. вида, являющемся аналитической формой, личные формы обозначаются путем изменения вспомогательного глагола быть, т.е. обозначаются его личными формами.

К неспрягаемым формам глагола относятся инфинитив, причастие и деепричастие.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Морфологические признаки глагола

Тест на тему Часть речи глагол

Тест на тему Видовые пары глагола

Тест на тему Спряжение глагола

Тест на тему Будущее время глагола

Тест на тему Наклонение глагола

Тест на тему Одновидовые глаголы

Тест на тему Синтаксические свойства инфинитива

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Глагол в табл.«, «Морфологический разбор глагола«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Морфология русского литературного языка*

ГЛАГОЛ

Спряжение глаголов

Будущее время, простое и сложное

Формы будущего времени у глаголов соверш. и несоверш. видов, различаясь по значению, различаются также и по своему образованию. У глаголов соверш. вида форма будущего времени соответствует по образованию форме настоящего времени у глаголов несоверш. вида, т.е. форме, соотносительной с ней и по значению. Обе эти формы являются синтетическими формами, в которых совокупность реального и формальных значений выражается в одном и том же слове, ср. настоящее время у глаголов несоверш. вида пишу, читаю и будущее время у глаголов соверш. вида напишу, прочитаю.

У глаголов несоверш. вида форма будущего времени образуется аналитически, путем сочетания формы будущего времени вспомогательного глагола быть с инфинитивом спрягаемого глагола, т.е. того глагола, от которого надо образовать будущее время, например: буду читать, будешь писать, будут решать и т.д. В образованной таким способом форме будущего времени инфинитив спрягаемого глагола выражает реальное и несинтаксические формальные значения (вид, возвратность или невозвратность, переходность или непереходность), тогда как вспомогательный глагол выражает синтаксические формальные значения (наклонение, время, лицо, число).

По принятой в русской грамматике терминологии, синтетическое будущее время у глаголов соверш. вида называется будущим простым (напишу, прочитаю), а аналитическое будущее время у глаголов несоверш. вида – будущим сложным (буду писать, буду читать).

Формы лица у глагола

В настоящем и будущем времени глаголы образуют формы, называемые личными, или лицами. Эти формы обозначают лицо, к которому говорящий относит процесс, выраженный глаголом, причем обозначаемое глаголом лицо определяется через отношение его к говорящему. Таких личных форм три: 1-е, 2-е и 3-е лицо. Каждое из них представлено в ед. и во множ. числе.

Лица глагола, противопоставляясь друг другу по значению, образуют две пары соотносительных форм. Одну из них образуют формы 1-го и 2-го лица. Этим формам, как собственно личным, противостоит форма 3-го лица, которая по своему значению может быть определена как неличная и которая только по соотношению с 1-м и 2-м лицом обозначается как форма 3-го лица.

Личное значение собственно личных форм, т.е. форм 1-го и 2-го лица, в основном соответствует значению личных местоимений-существительных. Форма 1-го лица ед. числа обозначает, что говорящий относит процесс, выраженный глаголом, к самому себе: пишу, читаю. Иначе говоря, лицом, к которому относится процесс, является «я». 1-е лицо множ. числа употребляется в том случае, когда говорящий относит выражаемый глаголом процесс к группе лиц, в состав которых входит он сам, т.е. относит его к «мы»: пишем, читаем.

Форма 2-го лица ед. числа обозначает, что говорящий относит процесс, выраженный глаголом, к своему собеседнику, т.е. к тому, к кому обращена речь, к «ты»: пишешь, читаешь. Соответствующая же ей форма множ. числа обозначает, что говорящий относит процесс, выраженный глаголом, к группе лиц (больше одного), к которым он обращается с речью, или к группе лиц, в которую входит собеседник говорящего, т.е. относит процесс вообще к «вы»: пишете, читаете. Кроме того, 2-е лицо множ. числа употребляется как форма вежливого или официального обращения к одному лицу (к «ты»): Послушайте, Горский. Вы сами знаете, что я теперь не капризничаю. (И.Тургенев), Я желаю знать: как вы это объясните? – А я желаю знать, какое вы имеете право меня расспрашивать, – ответил я. (И.Тургенев)

Форма 2-го лица ед. числа употребляется еще в так называемом обобщенно-личном значении. Это бывает в том случае, когда говорящий посредством нее обозначает, что выраженный глаголом процесс относится не к какому-либо определенному собеседнику, а к любому возможному лицу, в том числе и к самому говорящему, например: Сгубила совсем человека. Что ты будешь делать! (А.Писемский), Пока не знаешь его, не войдешь к нему – боишься, точно робеешь; а войдешь – точно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. (И.Тургенев) В таком значении форма 2-го лица ед. числа широко используется в пословицах: От умного научишься, от глупого разучишься, Слезами горю не поможешь, Посадишь семя – вырастишь яблоню и т.д. Обобщенно-личное значение может иметь 2-е лицо не только в форме ед. числа, но и в форме множ. числа: За четверть часа до захождения солнца, весной, вы выходите в рощу с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда. вы ждете. (И.Тургенев)

Противопоставляясь по значению 1-му и 2-му лицам в их совокупности, форма 3-го лица обозначает, что говорящий не относит выраженного глаголом процесса ни к самому себе, ни к своему собеседнику. В ед. числе форма 3-го лица при отсутствии подлежащего имеет безличное значение, т.е. она указывает на невозможность отнести процесс к какому-либо предмету: В голове до сих пор стучит. (Н.Гоголь), Жаром от нее так и пышет. (И.Тургенев), Парным молоком в воздухе пахнет. (Н.Некрасов), На лесопильном заводе горит. (А.Чехов) Только в том случае, если при глаголе стоит подлежащее или оно выступает из контекста, «подразумевается», эта форма обозначает, что процесс относится говорящим к какому-либо предмету, но не к лицу в узком смысле этого слова, т.е. говорящему и его собеседнику: он пишет, читает. Такое же значение при наличии подлежащего имеет и форма 3-го лица множ. числа с указанием лишь на множественность предметов, к которым относится процесс: они пишут, читают. При отсутствии подлежащего форма 3-го лица множ. числа имеет неопределенно-личное значение, т.е. она обозначает, что процесс относится говорящим к каким-то предметам, но неопределенным и неопределяемым, так как говорящему безразлично, кем совершается процесс, выраженный глаголом: Несут! несут! несут! (Н.Гоголь), Как зовут этот мост? (А.Пушкин), После драки кулаками не машут. (Пословица), Просят не курить. Таким образом, употреблению формы 3-го лица ед. числа в безличном значении соответствует употребление формы 3-го лица множ. числа в неопределенно-личном значении. Последняя не может иметь безличного значения, так как этому препятствует выражаемое ею множ. число. Значение множественности указывает, что процесс производится какими-то предметами (более одного) и, следовательно, он не может быть представлен в полном отвлечении от производящего его предмета.

решаю

решаешь решает

решаем

решаете

решают

решим

решите

решат

будем

будете

будут

Личные формы, как уже говорилось, имеются у форм настоящего и будущего времени. При этом, поскольку настоящее время у глаголов несоверш. вида и будущее простое у глаголов соверш. вида представляют собой синтетические формы, личные формы у них образуются посредством изменения самого спрягаемого глагола. В сложном же будущем времени у глаголов несоверш. вида, являющемся аналитической формой, личные формы обозначаются путем изменения вспомогательного глагола быть, т.е. обозначаются его личными формами.

Безличные глаголы

Некоторые глаголы из личных и родовых форм образуют только 3-е лицо ед. числа в настоящем и будущем времени и средн. род в прошедшем времени. Формы 3-го лица и средн. рода у этих глаголов не указывают ни на какое лицо и обозначают процесс, совершающийся как бы сам собой, без чьего бы то ни было активного участия: Мне не спится, Нет огня. (А.Пушкин), Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх. (Н.Гоголь), Туда, сюда, а дома не сидится. (А.Пушкин), Уже завечерело, когда мы возвращались домой. (И.Тургенев) Такие глаголы называются безличными. Они обычно являются названиями или каких-нибудь явлений природы: светает, смеркается, морозит, вечереет, парит (перед дождем) и др., или различных переживаний и состояний человека: дремлется, думается, спится, нездоровится, тошнит, лихорадит.

Образование личных форм глагола

любл-ю

люб-ишь

люб-ит

бер-ём

бер-ёте

бер-ут

кол-ем

кол-ете

кол-ют

реш-им

реш-ите

реш-ат

люб-им

люб-ите

люб-ят

Известного рода различия существуют у глаголов первого и второго спряжений в характере той основы, от которой образуются личные формы, т.е. основы наст. вр. У глаголов первого спряжения основа наст. вр. в том виде, как она обнаруживается в форме 3-го лица множ. числа, может оканчиваться на задненёбные согласные (пек-ут, берег-ут), на твердые согласные, парные с мягкими (толкн-ут, мет-ут, вед-ут, нес-ут, вез-ут, греб-ут, плыв-ут, жм-ут, ор-ут), на шипящие и j (паш-ут, вяж-ут, плач-ут, блещ-ут, брызж-ут, играj-ут, рисуj-ут) и на мягкие р’, л’ (пор-ют, кол-ют), тогда как глаголы второго спряжения имеют основу наст. вр. на мягкие согласные, парные с твердыми (лет-ят, сид-ят, вис-ят, воз-ят, воп-ят, люб-ят, лов-ят, шум-ят, звен-ят, гор-ят, вел-ят), а также на шипящие и j (киш-ат, дрож-ат, крич-ат, трещ-ат, визж-ат, поj-ат). Таким образом, основу наст. вр. на задненёбные согласные и твердые согласные, парные с мягкими, имеют только глаголы первого спряжения, а основу на мягкие согласные, парные с твердыми (кроме р’, л’), – только глаголы второго спряжения. Основы не различаются по спряжениям лишь в том случае, когда они имеют на конце согласные шипящие, j и мягкие р’, л’.

Образование личных форм путем присоединения окончаний сопровождается изменением основы, выражающимся в чередовании по определенным нормам согласных фонем на ее конце. Эти чередования представлены у глаголов только с определенными конечными согласными в основе и происходят в определенных для каждого спряжения формах.

У глаголов второго спряжения чередование конечных согласных основы происходит при образовании формы 1-го лица ед. числа. Здесь мягкие зубные меняются на шипящие: лет’-ат – леч-у, сид’-ат – сиж-у, прос’-ат – прош-у, воз’-ат – вож-у, груст’-ат – грущ-у, езд’-ат – езж-у; а мягкие губные – на сочетания губных с мягким л’: воп’-ат – вопл’-у, люб’-ат – любл’-у, граф’-ат – графл’-у, лов’-ат – ловл’-у, шум’-ат – шумл’-у и т.д.

Распределяются глаголы по спряжениям следующим образом: ко второму спряжению относятся глаголы, у которых основа наст. вр. непроизводная на мягкую согласную или шипящую, а основа прош. вр. производная с суффиксами -и- (бел-и-л – бел-ят, реш-и-л – реш-ат, люб-и-л – люб-ят и др.), -е- (гор-е-л – гор-ят, лет-е-л – лет-ят, сид-е-л – сид-ят и др.), -а- (крич-а-л – крич-ат, стоj-а-л – стоj-ат, сп-а-л – сп’-ят и др.). Следовательно, ко второму спряжению принадлежат, во-первых, глаголы IV продуктивного класса (бел-и-л – бел-ят) и, во-вторых, глаголы второй группы I непродуктивного класса (гор-е-л – гор-ят, крич-а-л – крич-ат). Все остальные глаголы, за исключением нескольких, которые отличаются особенностями в образовании личных форм, относятся к первому спряжению.

Три глагола – хотеть, бежать и чтить – образуют одни личные формы по первому спряжению, а другие – по второму. Из них глагол хотеть имеет во множ. числе окончания второго спряжения, которые присоединяются к обычной для этого спряжения основе на мягкую согласную т’: хот-им, хот-ите, хот-ят. Личные же формы ед. числа этого глагола образуются посредством окончаний первого спряжения, причем они присоединяются к основе, в которой согласная т’ заменяется на ч: хоч-у, хоч-ешь, хоч-ет. Два других глагола – бежать и чтить, имея характерные для глаголов первого спряжения основы наст. вр. на задненёбную г (ср. бег-ут и берег-ут) и твердое т (ср. чт-ут и мет-ут), которые при образовании 2-го и 3-го лица ед. числа и 1-го и 2-го лица множ. числа заменяются на ж (ср. беж-ишь и береж-ешь) и т’ (ср. чт’-ишь и мет’-ёшь), из личных форм по первому спряжению образуют лишь 3-е лицо множ. числа: бег-ут, чт-ут, в остальных же формах у них окончания второго спряжения: беж-ишь, беж-ит, беж-им, беж-ите и чт-ить, чт-ит, чт-им, чт-ите.

Совершенно особняком по образованию личных форм стоят глаголы есть, надоесть, дать, создать. Они отличаются от других глаголов прежде всего тем, что имеют особые личные окончания в ед. числе: 1-е лицо -м, 2-е лицо -шь, 3-е лицо -ст, причем эти окончания присоединяются к основе, отличной от основы личных форм множ. числа, т.е. к основе на гласную, а не согласную, как во множ. числе.

е-м да-м

е-шь да-шь

е-ст да-ст

ед-им дад-им

ед-ите дад-ите

ед-ят дад-ут

Основа множ. числа у этих глаголов оканчивается на согласную д: мягкую у глаголов есть, надоесть (ср. ед-ят, надоед-ят) и твердую в чередовании с мягкой у глаголов дать, создать (ср. дад-ут – дад’-им, создад-ут – создад’им). Первые имеют во всех личных формах множ. числа окончания второго спряжения, вторые в 1-м и 2-м лицах – окончания второго спряжения, а в 3-м лице – первого. Так же как есть, надоесть, дать, создать, образуют личные формы и производные от них глаголы с приставками.

Прошедшее время

Глаголы в прошедшем времени изменяются по числам, а в единственном числе изменяются, кроме того, по родам. Род и число в прошедшем времени обозначаются посредством окончаний. А именно, мужск. род характеризуется отсутствием окончания (нулевое окончание), женск. род имеет окончание -а, средн. род – -о, множ. число – окончание -и. Помимо окончаний, родовые формы ед. числа отличаются от формы множ. числа тем, что у первых суффикс прошедшего времени – твердое л, а у второй – л мягкое.

мужск. род

женск. род

средн. род

решил

решил-а

решил-о

решал

решал-а

решал-о

Глаголы, у которых форма прошедшего времени образуется от основы, оканчивающейся на согласные: б, п, г, к, х, з, с, р, в мужск. роде не имеют суффикса -л, ср.: погиб-ли – погиб, ослеп-ли – ослеп, берег-ли – берег, толк-ли – толок, высох-ли – высох, нес-ли – нес, вез-ли – вез, умер-ли – умер.

Род и число прошедшего времени являются синтаксическими формами, которые посредством согласования с существительным-подлежащим показывают, что процесс, выраженный глаголом, относится к предмету мужск., женск. или средн. рода или же к предмету во множ. числе, например: Сильней заухала артиллерия. Мы получили приказ двигаться в наступление. Вдруг пламя огня резко лизнуло ряды передних бойцов. Разорвался фугас.

В средн. роде прошедшее время, кроме того, употребляется, когда в роли подлежащего выступают слова, не различающие рода, например, числительные: Человек десять мужиков сидело около него. (И.Тургенев), или инфинитив. Лгать мне не пришлось. (И.Герцен), Мне и в голову не приходило смеяться. (И.Тургенев) Наконец, в средн. же роде употребляется прошедшее время в безличных предложениях: Зажгло грозою дерево, а было соловьиное на дереве гнездо. (Н.Некрасов), В открытое окно тянуло сыростью и прелью. (А.Фадеев) В этом случае средн. род прошедшего времени выступает как параллельная форма к 3-му лицу настоящего и будущего простого времени, когда они употребляются в безличном значении (см. выше. С. 35).

Форма множ. числа прошедшего времени может употребляться в неопределенно-личном значении, соответствующем такому же значению 3-го лица множ. числа настоящего и будущего времени: Его поймали на станции. Отвели в губчека. При допросе отвечал охотно и весело. – Как зовут? – Григорий Иванович Песков. (Л.Сейфуллина)

Прошедшее время не имеет личных форм. Поэтому лицо, к которому относится глагол, обозначается при прошедшем времени личными местоимениями, которые всегда ставятся при глаголе, если выраженный им процесс относится к 1-му и 2-му лицу обоих чисел, за исключением тех случаев, когда лицо ясно из контекста речи: Мы получили приказ двигаться в наступленье. Тихо ползли вперед.

Краткая форма глагола

В эмоциональном языке от некоторых глаголов (главным образом звукоподражательных или обозначающих движение) употребляется особая краткая форма со значением внезапного однократного действия: Хвать друга камнем в лоб. (И.Крылов), Тут рыцарь прыг в седло и бросил повода. (И.Крылов), Левей, левей и с воза – бух в канаву! (И.Крылов), Нагайка щелк – и как орел он кинулся. (М.Лермонтов), Я ее окрикнул, а она вдруг хлоп на диван. (А.Писемский) Краткая форма выражается непроизводной основой глагола и употребляется обычно в значении прошедшего времени изъявительного наклонения без указания на лицо, число и род. Она имеет переходное или непереходное значение в зависимости от того, от какого глагола она произведена, ср. от переходных глаголов: хватить, стукнуть, брякнуть (кого-нибудь или что-нибудь) – хвать, стук, бряк – и от непереходных глаголов: прыгнуть, бухнуть, бултыхнуть (куда-нибудь) – прыг, бух, бултых.

Условное наклонение

Условное наклонение обозначает, что процесс, выраженный глаголом, рассматривается не как реальный, а как предполагаемый: Он бы тебе помог, Я бы это лучше сделал, Он так бы не поступил. В зависимости от синтаксических условий и общего контекста речи это значение, основное для условного наклонения, может несколько видоизменяться. Так, в сложном предложении при ограничении процесса какими-либо условиями, выраженными в придаточном предложении, условное наклонение в главном предложении выражает процесс как возможный при известных условиях, т.е. оно становится условным в собственном смысле этого слова: Он так бы не сделал, если бы знал, Если бы я упал, то уже никогда бы не встал. (А.Пушкин) В определенном контексте условное наклонение может выражать процесс в качестве желаемого: Только бы он пришел, Мне бы хотелось с вами побеседовать, Вы бы нам что-нибудь рассказали, Сидел бы ты лучше дома и др., сближаясь в этом случае по значению с повелительным наклонением.

Условное наклонение образуется аналитически, путем соединения формы прошедшего времени спрягаемого глагола с частицей бы или б, выражающей значение предположения. Сама форма прошедшего времени при этом теряет свое временное значение, и условное наклонение выражает процесс, предполагаемое осуществление которого безотносительно к моменту речи. Формы рода и числа с их значениями, так же как и способы выражения отношения к лицу, у условного наклонения те же, что и у прошедшего времени.

мужск. род

женск. род

средн. род

решил бы

решила бы

решило бы

решал бы

решала бы

решало бы

Частица бы, б подвижная: она может стоять как после глагола, так и перед ним, наконец, может быть отделена от глагола другими словами: Я пришел бы, если бы не был занят, Что б ни случилось, во всем будешь ты виноват, Сколько бы его ни просили, он все равно не скажет. Наиболее обычное место частицы бы – после первого слова предложения.

Повелительное наклонение и его формы

Повелительное наклонение, выражая требование, побуждение к действию, представляет собой экспрессивную форму, которой выражается волевое отношение говорящего к производителю действия. По этому признаку оно противостоит изъявительному и условному наклонениям, которые не являются сами по себе формами волеизъявления. Как экспрессивная форма повелительное наклонение характеризуется особой побудительной интонацией, сопровождаемой нередко соответствующими жестами и мимикой. Посредством этой интонации значение побуждения, приказания можно придать почти любому слову: Молчать! Не шуметь! Тише! Сюда! В угол! Пошел вон! и т.д. Но в то время как в этом случае интонация является единственным средством, выражающим побуждение, в повелительном наклонении побуждение выражается, помимо интонации, и самими его формами. Оно, таким образом, является специальной грамматической формой глагола, служащей для выражения побуждения, изъявления воли говорящего.

Повелительное наклонение выражается рядом форм, которые, противопоставляясь по значению друг другу, образуют систему соотносительных форм. Так, прежде всего противопоставляются друг другу формы, которые выражают, с одной стороны, побуждение к действию, обращенное к собеседнику говорящего лица, а с другой – побуждение, адресованное к объекту речи, т.е. 3-му лицу. Последние называются формами 3-го лица повелительного наклонения: Пускай меня ославят старовером. (А.Грибоедов), Вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут. (А.Пушкин) Первые же, т.е. формы, выражающие побуждение, обращенное к собеседнику, в свою очередь, делятся на противопоставляемые друг другу соотносительные формы: совместную форму и форму 2-го лица.

Совместная форма, или, как менее точно ее называют, форма 1-го лица, выражает обращенное к собеседнику побуждение совершить действие вместе с самим говорящим, т.е. говорящий побуждает собеседника принять участие в действии, которое он сам намеревается произвести: Едем, едем, Петр Иванович! (Н.Гоголь), Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. (И.Тургенев), Пойдем отсюда, Николай! Отец, пойдем! (А.Чехов)

В отличие от совместной формы, 2-е лицо повелительного наклонения выражает побуждение к действию без указания на его осуществление собеседником совместно с говорящим: Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай. (Н.Гоголь), Не говори мне про него, сделай милость, не говори. (А.Островский) Таким образом, обе эти формы, объединяясь в том отношении, что и та, и другая выражают обращение ко 2-му лицу, подразделяются на совместную форму и форму 2-го лица в зависимости от того, содержат ли они или не содержат указание на совместное совершение действия собеседником говорящего лица с самим говорящим.

В формах 2-го лица повелительного наклонения наблюдаются известные смысловые различия, связанные и определяемые видом глагола. У глаголов соверш. вида формой 2-го лица нередко выражается более мягкое, вежливое обращение к собеседнику, чем соответствующей формой у глаголов несоверш. вида, ср.: убери со стола и убирай со стола, подмети комнату и подметай комнату, напиши письмо и пиши письмо, реши задачу и решай задачу и т.д. Такое различие связано с тем, что побуждение, выраженное глаголом соверш. вида, направлено более не на само действие, а на его результат, тогда как форма 2-го лица повелительного наклонения у глаголов несоверш. вида выражает побуждение именно к действию, как бы игнорируя его результат. Несколько иные различия в значении, определяемые видом глагола, наблюдаются в том случае, когда формы 2-го лица повелительного наклонения образуются у отрицательных глаголов, т.е. глаголов с приставкой-частицей не. А именно, у отрицательных глаголов соверш. вида форма 2-го лица повелительного наклонения обычно имеет значение предостережения: не упади, не поскользнись, не простудись, не забудь (предостережение относится к результату действия), а у глаголов несоверш. вида этот смысловой оттенок отсутствует: не читай этой книги, не ходи туда, не слушай его и др., и повелительное наклонение имеет значение запрещения. Характерно, что подобного рода различия не наблюдаются в совместной форме.

Совместная форма и 2-е лицо повелительного наклонения образуют ед. и множ. числа, причем соотношение этих форм таково, что значение ед. числа определяется отрицательно по отношению к множ. числу. Формы множ. числа обозначают, что побуждение к действию обращено более чем к одному лицу: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ребята! Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой. (М.Лермонтов) Формы же ед. числа не содержат указания на количество лиц, к которым обращено побуждение к действию. Поэтому ед. число может употребляться как при обращении к одному лицу: Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай. (Н.Гоголь), Докажите, что вы мне друг, поедем вместе. Поедем, тряхнем стариной. (А.Чехов), так и при обращении к числу лиц, большему, чем одно: Слушай мою команду! Постройся! (А.Фадеев), Нечего делать, ломай дверь, ребята. (Н.Чернышевский), Друзья! Пойдем с душой унылой ему последний долг воздать. (Н.Карамзин) Множ. число, помимо своего основного значения, может иметь еще значение вежливого обращения к одному лицу: Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. (И.Тургенев), «Поедемте-ка в Льгов», – сказал мне однажды Ермолай. (И.Тургенев)

Как уже говорилось, формам, выражающим обращение к собеседнику, т.е. совместной форме и форме 2-го лица в их совокупности, противостоят формы 3-го лица. Значение лица этих форм в общем соответствует личному значению форм 3-го лица настоящего и будущего времени. В частности, форма 3-го лица множ. числа может иметь неопределенно-личное значение, например: Пускай меня ославят старовером. (А.Грибоедов)

(давай) решим

(давайте) решим(те)

давай решать

давайте решать

пусть решит

пусть решат

пусть решает

пусть решают

Кроме указанных форм, повелительное наклонение обладает еще формами, обозначающими известного рода интимность в отношении говорящего к лицу, к которому он обращается. Значение интимности в обращении нередко сопровождается оттенком некоторой фамильярности. Эти формы образуются посредством особого суффикса -ка, который может быть присоединен к любой форме повелительного наклонения: Послушай-ка, поищем лучше броду. (И.Крылов), Яков, подними-ка, братец, занавес. (А.Чехов), «Поедемте-ка в Льгов», – сказал мне однажды Ермолай. (И.Тургенев), А впрочем, станемте-ка лучше чай пить. (И.Тургенев) и т.д. В зависимости от наличия или отсутствия этого суффикса все формы повелительного наклонения могут быть подразделены на формы с указанием на интимность в обращении к лицу и на формы без такого указания.

Употребление формы 2-го лица единственного числа повелительного наклонения

В системе форм повелит. наклонения форма 2-го лица ед. числа выделяется в том отношении, что она может употребляться не только в значении повелит. наклонения. Возможность такого употребления объясняется главным образом особенностями личного значения этой формы. Являясь, как и вообще повелит. наклонение, формой, выражающей волевое отношение говорящего к лицу, форма 2-го лица имеет значение повелит. наклонения, однако, только в том случае, когда она употребляется в обращении к определенному конкретному лицу или лицам. В том же случае, когда она употребляется в обобщенно-личном значении, соответствующем обобщенно-личному значению формы 2-го лица настоящего и будущего времени, она в большей или меньшей степени, а то и совсем утрачивает значение повелит. наклонения: Ну, допускаю, руби леса из нужды, а зачем истреблять их. (А.Чехов), Чаю, сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись. (А.Чехов), Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя? Как же, дожидайся. Утрачивается при этом и свойственная повелит. наклонению побудительная интонация. Показательно, что в подобном значении употребляется именно та форма повелит. наклонения, которая в значительной мере характеризуется отрицательными грамматическими признаками: отсутствием указания на совместное осуществление действия и указания на количество лиц, к которым обращается говорящий с побуждением.

Утрачивая значение повелит. наклонения, форма 2-го лица ед. числа остается, однако, эмоциональной, экспрессивной формой и используется преимущественно в устной речи для выражения различных оттенков предикативного значения. Обобщенно-личное значение этой формы позволяет при этом употреблять ее в применении к 1-му и 3-му лицам. Так, форма 2-го лица повелит. наклонения может быть употреблена в значении вынужденного действия, сообщаемого обычно с оттенком недовольства, протеста: Он и служи барину, и мети, и чисть. (И.Гончаров), Им бал, а батюшка таскайся на поклон. (А.Грибоедов), Вот вы грешите, а начальство за вас отвечай. (В.Слепцов), А он все смейся, да других смеши. (И.Тургенев) и др.; или в значении непроизвольного действия с эмоциональным оттенком неожиданности: Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать. (И.Тургенев), Ну и надоумь он меня, человек-то этот. (В.Слепцов), И соберись они ночным делом, каторжники-то. (Л.Толстой), Только вдруг она как поклонись, да навзничь, да и переломи себе ногу. (И.Тургенев)

В сложном предложении форма 2-го лица ед. числа повелит. наклонения, преимущественно образуемая от глаголов соверш. вида, может быть употреблена в значении условного наклонения. Выраженное ею действие в этом случае может относиться к любому лицу и при ней (обычно после) ставится подлежащее в любом из чисел: Будь он семи пядей во лбу, а от суда моего не уйдет. (А.Пушкин), А случись пистолеты, его бы давно уже не было на свете. (Н.Гоголь), И будь не я, коптел бы ты в Твери. (А.Грибоедов), Щепотки волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней. (И.Крылов)

Образование форм повелительного наклонения

В системе спряжения глагола повелит. наклонение выделяется широким использованием аналитического способа образования форм. Так, формы 3-го лица и в значительной мере совместная форма повелит. наклонения образуются путем соединения вспомогательного слова или частицы с формой спрягаемого глагола, который в этом случае выражает главным образом лишь реальное значение и несинтаксические формальные значения, тогда как синтаксические формальные значения выражаются отдельным вспомогательным словом. Чрезвычайно характерны для повелит. наклонения также агглютинативные формы, т.е. формы, образуемые присоединением суффиксов, выражающих только одно формальное значение, так что несколько формальных значений передаются рядом суффиксов, «приклеивающихся» друг к другу. В этом отношении особенно показательны формы 2-го лица повелит. наклонения. Правда, их основные формы – формы ед. числа – образуются обычным для русского языка флективным способом, т.е. посредством суффикса, обозначающего несколько формальных значений, с изменением основы посредством чередования фонем, и представляют собой не один, а два типа форм, но производные от ед. числа формы образуются типично агглютинативным способом, путем «приклеивания» однозначных и однотипных суффиксов. Элементы агглютинации имеются также и в совместной форме повелит. наклонения.

Совместная форма ед. числа совпадает по форме с 1-м лицом множ. числа будущего времени. При этом, поскольку у глаголов несоверш. вида будущее время, так называемое будущее сложное, образуется аналитически, то и совместная форма у них является также аналитической, ср.: соверш. вид решим, скажем, сделаем и несоверш. вид будем решать, будем говорить, будем делать. Однако некоторые глаголы несоверш. вида образуют совместную форму ед. числа по образцу глаголов соверш. вида. Таковы глаголы со значением определенного движения, у которых эта форма совпадает с формой 1-го лица множ. числа настоящего времени: идем, бежим, летим и др.

Аналитическая совместная форма, совпадающая с формой 1-го лица множ. числа будущего времени, употребляется, в общем, сравнительно редко. Вместо нее у глаголов несоверш. вида обычно употребляется аналитическая же форма, которая образуется путем соединения подвижной вспомогательной частицы давай и инфинитива спрягаемого глагола: давай решать, давай говорить, давай делать и т.д. Эта же частица нередко ставится и при совместной форме глаголов соверш. вида: давай решим, давай напишем, давай улетим и др.

Форма 2-го лица ед. числа повелит. наклонения, как правило, образуется от основы настоящего времени. Исключение в этом отношении представляют лишь очень немногие глаголы. Так, глаголы VII непродукт. класса, т.е. глаголы с основой прош. вр. на суффикс -ва- и основой наст. вр. без этого суффикса на суффикс -j- (да-ва-л – да-j-ут) имеют во 2-м лице повелит. наклонения особую основу на -ваj-, ср.: да-j-ут – да-вай, (со)зда-j-ут – (со)зда-вай, (у)зна-j-ут – (у)зна-вай, (в)ста-j-ут – (в)ста-вай. Затем, у глаголов VI непродукт. класса с основой прош. вр. на гласную и и основой наст. вр. без этой гласной на j (би-л – бj-ут) основа 2-го лица повелит. наклонения отличается от основы наст. вр. беглой гласной е, ср.: бj-ут – бей, вj-ут – вей, лj-ут – лей, пj-ут – пей, шj-ут – шей. Изолированные глаголы дать, создать образуют повелит. наклонение с основой дай, создай, а глагол есть – с основой ешь. Наконец, у глагола ехать в качестве 2-го лица повелит. наклонения выступает форма, образуемая от совершенно иного корня: поезжай.

В современном русском языке имеется два типа образования формы 2-го лица повелит. наклонения. У одних глаголов она образуется путем присоединения к основе наст. вр. суффикса -и: ид-ут – ид-и, нес-ут – нес-и, толкн-ут – толкн-и, у других глаголов – без этого суффикса, и тогда она равняется основе: встан-ут – встань, пряч-ут – прячь, играj-ут – играj, рисуj-ут – рисуj.

С суффиксом -и повелит. наклонение образуется у глаголов, которые в 1-м лице ед. числа наст. вр. имеют ударение на окончании: храню – храни, кричу – кричи, несу – неси, берегу – береги, хожу – ходи, сниму – сними, кроме немногих с основой наст. вр. на j: пою – пой, стою – стой, боюсь – бойся, жую – жуй и др. Ударение в таких формах стоит на суффиксе -и. Кроме того, форму с суффиксом -и, уже безударным, образуют и некоторые глаголы, у которых ударение в 1-м лице ед. числа наст. вр. падает на основу, но только в том случае, если эта основа оканчивается на две согласные: кончу – кончи, прыгну – прыгни, стукну – стукни, очищу – очисти (но очисть), испорчу – испорти (но чаще испорть) и др. Также с безударным суффиксом -и образуют форму повелит. наклонения глаголы с приставкой вы-, переносящей ударение на себя, когда они сами образованы от глаголов, имеющих в повелит. наклонении суффикс -и, ср.: неси и вынеси, купи и выкупи, пиши и выпиши и т.д. Остальные глаголы образуют 2-е лицо повелит. наклонения без суффикса.

При образовании как той, так и другой формы, т.е. и с суффиксом, и без суффикса, в определенных случаях наблюдается изменение той основы, от которой производится повелит. наклонение. А именно, у глаголов с основой наст. вр. на твердую согласную, парную с мягкой, эта согласная в повелит. наклонении заменяется в порядке чередования на соответствующую мягкую согласную. Так в формах без суффикса: сяд-ут – сядь, буд-ут – будь, лез-ут – лезь, ден-ут – день, встан-ут – встань, трон-ут – тронь и т.д. То же самое наблюдается и при образовании форм с суффиксом, где перед фонемой и, т.е. в фонетически независимом для твердых фонем положении, произносятся, однако, мягкие согласные: мет-ут – мет’-и, ид-ут – ид’-и, нес-ут – нес’-и, вез-ут – вез’-и, толкн-ут – толкн’-и, зов-ут – зов’-и, греб-ут – греб’-и и т.д.

Замена твердых согласных на мягкие происходит только в отношении тех твердых, к которым имеются парные мягкие согласные. Твердые же фонемы, не имеющие парных мягких, остаются при образовании 2-го лица повелит. наклонения без замены. Поэтому не заменяются твердые шипящие согласные ш, ж: услыш-ат – услышь, пиш-ут – пиш-и, реж-ут – режь, леж-ат – леж-и и др., и поэтому же не заменяются согласные задненёбные: ляг-ут – ляг. Форма ляг, хотя является совершенно единичной, но образуется вполне закономерно, не представляя собой какого-либо «исключения». Ее исключительность разве только в том, что ни у одного другого глагола с основой наст. вр. на задненёбную форма 2-го лица повелит. наклонения не образуется без суффикса и, ср.: пек-ут – пек-и, тк-ут – тк-и, берег-ут – берег-и, лг-ут – лги и др. Однако и в форме с суффиксом не происходит замены твердых фонем на мягкие. Мягкость согласных здесь – не результат замены одной фонемы на другую, т.е. их чередования, а следствие фонетического изменения задненёбных фонем к, г в положении их перед фонемой и, так как это положение, как известно, является для задненёбных фонетически зависимым положением, в котором они изменяются в смягченные вариации к’, г’. Таким образом, на конце основы в формах типа тк-и, лг-и и т.д. – такие же задненёбные фонемы, как и в форме ляг. Различие между ними чисто фонетическое.

В результате замены при образовании 2-го лица повелит. наклонения твердых согласных, парных с мягкими, на соответствующие им мягкие, основа этой формы может иметь на конце только мягкие согласные, а из твердых согласных только непарные с мягкими, т.е. шипящие ш, ж и задненёбные к, г.

Образование множ. числа совместной формы и формы 2-го лица имеет агглютинативный характер. Множ. число обеих форм образуется путем присоединения суффикса множественности -те к форме ед. числа: решимте, скажемте, идемте; сядьте, лезьте, играйте, толкните, зовите и т.д. В совместной форме, образуемой аналитически, суффикс -те присоединяется к вспомогательному глаголу будем или частице давай, т.е. к слову, которое является носителем не реального, а формальных значений: будемте работать, давайте писать, давайте решать и др. Также к вспомогательной частице давай присоединяется суффикс множественности -те в том случае, когда эта частица ставится при совместной форме, образуемой от глаголов соверш. вида, ср.: решимте и давайте решим, сделаемте и давайте сделаем, напишемте и давайте напишем и др.

Аналогично образуются формы со значением интимного обращения. Они образуются посредством присоединения суффикса -ка, но не только к формам ед. числа: решим-ка, идем-ка, сядь-ка, играй-ка, иди-ка, а также и к формам множ. числа: решимте-ка, идемте-ка, сядьте-ка, играйте-ка, идите-ка. В аналитических формах суффикс -ка присоединяется, так же как и суффикс множ. числа -те, к вспомогательному слову: будемте-ка работать, давай-ка писать, давайте-ка сделаем (ср. напишем-ка) и др.

Следует отметить некоторые особенности в порядке присоединения суффикса -ка при образовании повелит. наклонения у возвратных глаголов. В то время как суффикс -те присоединяется к формам ед. числа перед возвратной частицей: пройдемтесь, пройдитесь, суффикс -ка присоединяется к формам ед. и множ. числа после возвратной частицы: пройдемтесь-ка, пройдись-ка.

Форма 3-го лица повелит. наклонения является аналитической формой. Она образуется путем соединения вспомогательной частицы пусть или пускай с формой 3-го лица наст. или буд. простого времени в зависимости от вида глагола: пусть или пускай идет, пусть или пускай придет. В отличие от других аналитических форм в 3-м лице повелит. наклонения, вспомогательным словом выражаются, однако, не все формальные значения. Так, лицо и число в ней обозначаются спрягаемым глаголом: 3-е лицо ед. числа – формой 3-го лица ед. числа наст. или буд. (простого) времени: пусть идет, придет; 3-е лицо множ. числа – формой 3-го лица множ. числа: пусть идут, придут. Только значение интимности в обращении выражается обычным для аналитических форм способом, путем присоединения к вспомогательной частице суффикса -ка: пусть-ка идет, пускай-ка придут.

В торжественно-поэтической речи в качестве вспомогательного слова для образования 3-го лица повелит. наклонения употребляется вместо частиц пусть, пускай частица да: Да умирится же с тобой и побежденная стихия! (А.Пушкин), Да встретит он обильный честью век, да славного участник славный будет. (В.Жуковский), Честь мозолистым рукам! Да спорится их работа! (Ф.Миллер)

ПРИЧАСТИЕ

Предикативным формам глагола противостоят атрибутивные формы – причастие и деепричастие, т.е. формы, в которых глагол выступает в качестве второстепенных членов предложения.

Причастие – это атрибутивная форма глагола, которая выражает обозначаемый глаголом процесс как свойство предмета: поросшие кустами пустыри, тускло горящая лампа, пронизывающий до костей ветер, потрескавшиеся скалы, медленно движущаяся повозка и т.д. Поэтому в предложении оно выступает в качестве второстепенного члена, определяющего имя существительное, т.е. в качестве определения. Отношение причастий к имени существительному выражается синтаксическими формами рода, числа и падежа, посредством которых причастия согласуются в роде, числе и падеже с определяемым ими существительным. Причастия, следовательно, являются склоняемыми формами, причем их склонение тожественно со склонением имен прилагательных, с которыми они сближаются согласуемыми формами рода, числа и падежа, а также сходством в синтаксическом употреблении.

Причастия выражают несинтаксические формальные значения времени, которыми обозначается соотношение между моментом совершения процесса, выраженного причастием, и моментом речи. По различиям в таком соотношении различаются причастия настоящего и причастия прошедшего времени. Их временное значение в общем соответствует временному значению форм настоящего и прошедшего времени изъявительного наклонения.

Причастия настоящего времени обозначают, что выражаемый ими процесс совершается безотносительно к моменту речи: Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом. (А.Пушкин), а следовательно, может происходить и в момент речи: Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. (Н.Некрасов) Эти причастия образуются только у глаголов несоверш. вида. Причастия прошедшего времени обозначают, что выражаемый ими процесс предшествовал моменту речи: По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. (А.Майков), Степи кишели стадами оленей и диких лошадей, бродивших табунами. (Н.Гоголь), Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на хребте западных гор. (М.Лермонтов) Эти причастия образуются как у глаголов несоверш. вида, так и у глаголов соверш. вида. Таким образом, глаголы несоверш. вида имеют причастия и настоящего, и прошедшего времени (играющий и игравший, белеющий и белевший, рисующий и рисовавший и т.д.), а глаголы соверш. вида – только причастия прошедшего времени (сыгравший, побелевший, нарисовавший и т.д.). Правда, у глаголов соверш. вида в отдельных случаях образуются причастия по типу причастий настоящего времени у глаголов несоверш. вида, например: Весьма рады, когда кто, приедущий из столицы, найдет, что у них точно так же, как в Петербурге. (Н.Гоголь), Калиновичу невольно вспоминалась Настенька, обреченная жить в глуши и во всю свою жизнь, может быть, не увидящая ни балов, ни театров. (А.Писемский), однако такие формы не утвердились в языке и воспринимаются как ошибочные. У некоторых глаголов подобного рода образования имеют значение прилагательных, например: будущий, грядущий, последующий и др.

Таким образом, причастия есть атрибутивные формы глагола, которые, выражая процесс как свойство предмета, имеют несинтаксическое формальное значение времени и синтаксические согласуемые формы рода, числа и падежа, указывающие на отношение причастия к имени существительному.

По своему значению и синтаксическому употреблению причастия очень близки к именам прилагательным, в которые они нередко и переходят, теряя свое временное и глагольное значение. Такому переходу благоприятствуют некоторые синтаксические условия, например, употребление причастий без управляемых слов или вообще без слов, определяющих причастия, в положении перед определяемым существительным. В этом случае нередко трудно определить, является ли данная форма причастием или именем прилагательным. В особенности часто наблюдается переход в прилагательные причастий настоящего времени, например: блестящий ум, умоляющие глаза, вызывающий голос, начинающий писатель, выдающийся политический деятель и т.д. Временное значение этой формы, по существу отрицательное, легко может восприниматься как отсутствие указания на время, в результате чего обозначаемый словом признак выступает в значении постоянного свойства и качества, а не происходящего во времени процесса.

* Из кн.: Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. I. Фонетика и морфология. М.: Учпедгиз, 1945.