что такое крс в животноводстве

КРС (крупный рогатый скот)

Понятие «крупный рогатый скот» для многих людей ассоциируется с коровами. Да, они также относятся к этому виду. Но КРС – это не только коровы. Сюда же можно отнести и одомашненных бантенгов, гауров, яков и индийских буйволов. Все они рогаты и крупны.

Польза и важность КРС для человека

Можно выделить несколько основных сфер использования человеком выращиваемого поголовья КРС:

В русских деревнях корову называли кормилицей. В трудные времена она не только спасала людей от голода, давая молоко, но и, впрягаясь в ярмо, помогала вспахать поле.

Породы крупного рогатого скота

Современное скотоводство насчитывает около 300 пород КРС, которые наиболее распространены (известно более 1080 видов). Во всем мире крупный рогатый скот в животноводстве делится на три группы:

Численность и процентное отношение поголовья тех или иных групп зависит от потребительского спроса.

Численность КРС по регионам

На сегодняшний день самым богатым на КРС является Башкортостан. Здесь сосредоточено более 6% всего поголовья крупного рогатого скота.

Второе место занимает республика Татарстан. Здесь выращивается более 8 тысяч голов ежегодно.

На третьем месте республика Дагестан. Четвертое место по численности поголовья КРС занимает Алтайский край. При этом общее количество по стране составляет более 20 тысяч голов.

Производство молока и говядины

Поступление на российский рынок мяса крупного рогатого скота продолжает сокращаться. Сейчас отечественная говядина лишь на 80% удовлетворяет спрос потребителей. А к 2020 году рост ее поступлений на наши прилавки увеличится лишь на 0,2%.

Производство молока и, соответственно, натуральных молочных продуктов каждый год увеличивается более, чем на 2,5%. Решения правительства, принятые по поддержке молочного животноводства дают свои результаты. Объемы производства сырого молока растут ежемесячно в среднем на 3%. Отрадно, что прирост вложений в продовольственный рынок осуществляется во многом за счет развития фермерских хозяйств и частного сектора.

Приоритетные направления при разведении крупного рогатого скота: экспертное мнение

Увеличение производства молока и говядины за счет повышения уровня продуктивности скота является основной задачей отечественного и мирового животноводства.

Экономическая стабильность и доходность животноводческого предприятия данного направления, главным образом, зависят именно от этого. Однако показатели продуктивности крупного рогатого скота в высокой степени зависят от того, каким образом расставлены приоритеты в производственных процессах хозяйства.

Дело в том, что современное производство продукции в скотоводстве уже давно разительно отличается от привычного для многих «колхозного» понятия «ферма», «коровник», «доильный аппарат» и прочее. На самом деле ферма – это уже не просто огражденная забором территория с дешёвым оборудованием низкого качества и животными со средней и низкой продуктивностью, а весьма дорогой и высокотехнологичный объект. Сегодня здесь используют передовые конструктивные разработки и достижения мировой генетики, а коров зачастую доят роботы. В таких условиях успех развития предприятия очень сильно зависит от верно выбранной стратегии развития и правильно выстроенных приоритетов.

Стратегические приоритеты организации молочного бизнеса

Молочный бизнес в мире сегодня, в основном, опирается на западную систему «максимальной продуктивности». Эта система ориентируется на использование коров, от которых можно получить за год более 10-12 тыс. кг молока. Средние суточные удои здесь составляют 30-40 кг. При этом, высокая продуктивность сопровождается недостаточной адаптационной способностью и минимальной устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды. Известен тот факт, что для формирования 1 литра молока через молочную железу коровы должно пройти 500 литров крови. Можно себе представить, какую нагрузку на организм испытывают такие коровы! В результате они редко живут больше двух лактаций (около четырех лет) и затем выбывают из стада по разным причинам (в основном, ветеринарного характера).

Производителю молока приходится выбирать – или получить за короткий период времени максимальный объем продукции и потерять животных, или же сделать акцент на «оптимальной молочной продуктивности».

Такую систему в последние годы отечественные ученые предлагают в качестве альтернативы западному максимальному аналогу. Приоритетом здесь является бережная эксплуатация высокопродуктивных коров, при которой от них не требуют сверхвысоких удоев, а ограничиваются суточными удоями молока на уровне 20-25 кг. Надой за 305 дней лактации при этом всего составляет 6 000-7 000 килограмм, но общий надой за всю жизнь оказывается на 20-25 % больше, потому что животное живет не 1,5-2, а 5-6 лактаций.

Это становится возможным хотя бы потому, что применяется «физиологичное» кормление натуральными кормами без энергетических добавок в рационе (пропиленгликоль, защищенные оболочками жиры и т. д.), имеющих химическое происхождение и вносящих серьезные сомнения в экологическую чистоту получаемой продукции.

В результате корова живет дольше, молоко она дает качественнее, а технологические требования к доильному оборудованию и конструктивным элементам помещений для содержания скота можно уменьшить. Это обеспечивает весьма желанную экономию, особенно в условиях аграрного производства в Российской Федерации и странах СНГ.

Стратегии производства говядины

Во всем мире считают, что производить говядину необходимо только от скота специализированных мясных пород, которые разделяют на две большие группы. Первая – мелкие и средние породы британского происхождения, среди которых сегодня наиболее известны абердин-ангусская и герефордская. Вторая – крупные франко-итальянские породы (лимузинская, кианская, симментальская).

В данном направлении мировые приоритеты, в принципе, известны давно. В том случае, когда хотят получить мраморное (с жировыми прослойками) мясо, используют британские породы. Для получения постной говядины откармливают до живой массы 650-700 кг бычков франко-итальянских пород. Среди них мировым лидер ом по массе является кианская порода, у которой масса взрослых быков достигает 1,4-1,5 т, а масса коров иногда доходит до 800-850 кг!

Тем не менее, удельный вес качественной говядины, получаемой от мясных пород в странах СНГ и в России, вряд ли достигает более 10-15 %. Всю остальную говядину здесь производят в молочном скотоводстве, выращивая сверхремонтное поголовье скота молочных пород. Данные животные не отличаются высокой интенсивностью роста, а приросты их живой массы редко превышают 600-700 г в сутки. Качество мяса здесь также не отличается высокими показателями, потому что бычки молочных пород генетически не способны откладывать жир между мышечными волокнами. Вместо этого они накапливают внутренний жир, особой ценности не имеющий.

Вот и приходится в отечественном производстве говядины определять собственные стратегии. Или производить дорогую и качественную говядину по технологии специализированного мясного скотоводства, где себестоимость производственного процесса окупается только мясом. Или сконцентрироваться на молочном скотоводстве и производить мясо существенно дешевле. При этом, так как основной продукцией является молоко, мясо несравнимо уступает в качестве.

В принципе, существует еще и третья альтернатива – интенсифицировать процесс выращивания бычков до живой массы 500-550 кг в возрасте 17-18 месяцев, и за счет этого получать мясо среднего качества, но дешевое и достаточно вкусное.

Расставление приоритетов в производственных процессах скотоводства

Однако, наряду с представленными выше принципиальными стратегиями организации системы производства молока и говядины, не менее значимым является выбор внутренних функциональных приоритетов. Определять внутренние приоритеты необходимо с учетом широкого разнообразия климатических и экономических условий на постсоветском пространстве.

В классической и современной зоотехнической науке является аксиомой тот факт, что главным производственным процессом, определяющим эффективность работы с животными, всегда является система кормления. Специалисты считают, что если при правильной системе кормления (например, красной степной породы) от коровы можно получить 3-3,5 тыс. кг молока за 305 дней лактации.

Однако больше надоить трудно – теперь уже необходимо улучшать генетику животного путем введения крови скота с более высоким уровнем молочной продуктивности. После этого необходимо заняться селекцией – убрать животных с пороками, выбрать лучших и наиболее перспективных в отношении продуктивности коров, а также учесть при этом их воспроизводительные способности. Таким образом удой коров можно увеличить до 5-6 тыс. кг молока за лактацию.

Далее в список факторов влияющих на повышение производительности включаются условия содержания. Без их улучшения желаемое увеличение удоя до 8-10 тыс. кг молока и более является невозможным. Важно не только просто соблюдать нормы и требования к параметрам микроклимата помещений и конструктивным элементам зданий и конструкций коровников, но и постоянно их совершенствовать и ставить более амбициозные требования и стандарты.

Процессы кормления – основной производственный приоритет

Необходимо отметить, что существенное увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на протяжении 17-19 веков во всем мире было фактически невозможным, поскольку полностью не был изучен химический состав кормов. В этот период еще не были разработаны методики определения содержания в них обменной энергии, сырого протеина, жиров и углеводов, минеральных элементов и биологически активных веществ. Первый комплекс таких методик был сформирован лишь в 1860 году Геннебергом и Штоманом. Только затем начались работы по определению питательности кормов и рационов, которые продолжаются и сейчас.

Важным является факт, что переход от обобщенной системы нормирования кормления коров к факториальной системе нормирования позволил в начале XXI века сделать огромный рывок вперед по молочной продуктивности скота. Внедрение в зоотехническую практику более детальной и точной системы факториального нормирования создало реальные предпосылки для повышения удоев на 30-40 %. Показатели молочной продуктивности коров на уровне 8-10 тыс. кг молока за лактацию и более стали уже не рекордными, а вполне рядовыми.

Большой вклад в увеличение молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота также был сделан при разработке новых методик определения содержания клетчатки в кормах и рационах. Разделение клетчатки основных видов кормов на нейтрально-детергентную и кислотно-детергентную фракции основано на имитации ее естественной переработки в рубце с использованием нейтральных растворителей. В результате удалось исключить довольно грубые ошибки в определении питательной ценности структурных углеводов и безазотистых экстрактивных веществ объемистых кормов. Учитывая, что именно данная группа кормов является основной в скотоводстве, прогресс в этом отношении не подвергается сомнению.

Использование новых данных и знаний о переработке в рубце жвачных сырого протеина, который в последние десятилетия разделили на расщепляемый и нерасщепляемый в рубце, позволило усовершенствовать систему кормления скота и заметно уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Генетика и селекция – важные приоритеты в современном скотоводстве

Без хорошей генетики животных и высокого уровня селекционной работы достижения в кормлении бесполезны. Дело в том, что наука о кормлении сегодня позволяет организовать максимально высокий уровень трансформации животными питательных веществ кормов рационов в продукцию. Но для того, чтобы обеспечить получение большого количества молока и мяса, необходимы еще и увеличенные физиологические (анатомические) возможности крупного рогатого скота.

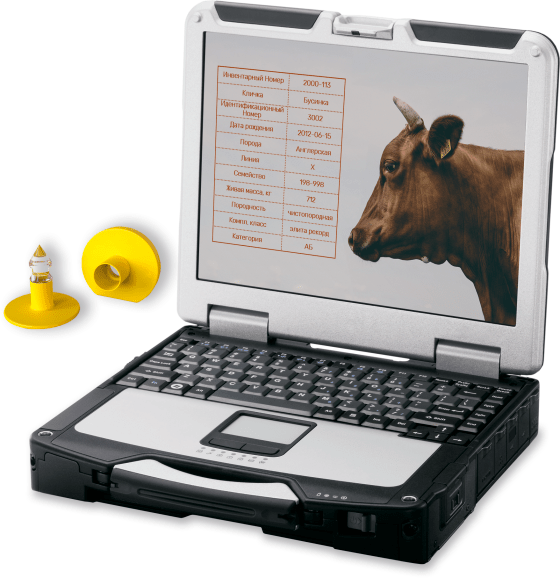

В настоящее время лучшим генотипом молочного скота в мире является голштинская порода, сформированная в прошлом веке в США. Практически все высокопродуктивное молочное скотоводство сейчас использует эту породу или же получает помесей на ее основе. Но для сохранения положительных черт голштинов обязательным элементом должна быть племенная работа, ведение которой осуществляется на основе зоотехнического учета.

Максимальная продуктивность скота возможна только при хороших условиях содержания

Приоритет организации высокого уровня содержания скота в современном аграрном бизнесе также безусловен. Отличительной особенностью здесь сегодня является высокая стоимость поголовья и кормов. С другой стороны, любое отклонение от нормы параметров содержания животных ведет к ухудшению состояния их здоровья с угрозой последующего выбытия из стада. Кроме того, резко снижается эффективность использования кормов и уровень трансформации их обменной энергии, а также протеина в молоко и мясо. Животное вынуждено компенсировать негативное влияние стресса от неблагоприятных условий внешней среды именно за счет энергии, питательных и биологически активных веществ кормов.

Без ветеринарного обслуживания остальные процессы в скотоводстве теряют смысл

Для того чтобы выкормить теленка в естественной природе корове вполне достаточно 700-800 кг молока. В условиях новых промышленных технологий от животного требуется увеличения удоя в 10-15 раз, что наносит огромный ущерб состоянию здоровья животного вследствие чрезмерной интенсивности обменных процессов в его организме. Как результат, иммунная система скота, без внешней поддержки и защиты со стороны ветеринарной службы (наряду с правильным кормлением и содержанием), не способна эффективно выполнять свою функцию в непрерывной конкурентной борьбе за существование в окружающем мире.

В связи с этим приоритет фактора ветеринарного обслуживания крупного рогатого скота в технологическом процессе производства молока и говядины является очень существенным.

Информатизация и автоматизация производственных процессов

Во всех странах мира развитие эффективного животноводства обеспечивается как за счёт механизации и автоматизации основных производственных процессов, так и за счет внедрения информационных систем обеспечивающих эффективный операционный и управленческий учёт и управление этими процессами.

Информационные системы помогают содержать большее количество поголовья крупного рогатого скота, также повысить производительность труда и внедрить прогрессивные методы содержания и откорма скота. Информация о каждом производственном процессе в животноводческом хозяйстве, в идеале, должна быть объединена в единую информационную систему.

С конца 90-х годов постепенная стабилизация ситуации России и соответственно в сельском хозяйстве привела к появлению спроса на программные продукты для животноводства. Эти программы должны были организовать минимальный учет и хоть в какой-то мере сократить расходы. В то время рынок заняли производители зарубежного программного обеспечения для агропромышленного комплекса, которые уже работали в Европе, Америке и Канаде.

Но иностранные компании часто предлагали очень дорогие и неинтегрируемые программы, несовместимые друг с другом. Распространенной была ситуация, когда на больших хозяйствах и агропромышленных комплексах работало одновременно несколько программ. Данные часто дублировались и их приходилось синхронизировать вручную. К тому же оказалось, что зарубежные программы далеко не всегда могут быть применимы к условиям ведения сельского хозяйства в России. К примеру, у них отсутствовала возможность работы с большим поголовьем скота и со стадом крупного размера. Поэтому в 2000х годах за разработку программных продуктов для животноводства взялись российские программисты.

Последние годы принесли еще более стремительное развитие информационных систем с точки зрения вычислительных мощностей, скорости обмена данными, скорости обработки информации и мобильности. Это позволяет еще более широко использовать вычислительную технику, мобильные устройства и программного обеспечение в каждом животноводческом хозяйстве страны.

Приоритеты производственных процессов скотоводства выглядят следующим образом. Это кормление, генетика, селекционная работа и условия содержания животных. Дополнительно эти процессы должны сопровождаться высоким уровнем ветеринарного обслуживания. И всё вместе обеспечиваться необходимым уровнем информатизации, автоматизации и механизации. Только таким образом можно гарантировать экономическую состоятельность животноводческого бизнеса.

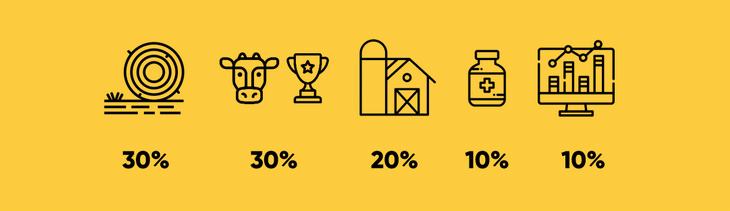

Используя сводную статистику крупных сельскохозяйственных предприятий (колхоз имени Фрунзе, агрохолдинг «Авида», СХП «Рубин», ОАО «Североморец» и ряда других), полученную из системы «1С: Селекция в животноводстве. КРС» (https://www.matrix24.ru/krs/), мы можем ориентировочно расставить веса и определить процентное соотношение степени важности и влияния производственных процессов в животноводческих хозяйствах. По нашим оценкам, уровень влияния кормления на продуктивность крупного рогатого скота составляет примерно 30%. Удельный вес генетики и селекции в успешном результате молочного и мясного бизнеса достигает 30 %. Влияние условий содержания животных примерно оценивается около 20 %. Уровень влияния фактора ветеринарного обслуживания можно приблизительно оценить в виде 10%. А информатизация и автоматизация составляют оставшиеся 10%.

Хотя, конечно же, вопрос о том, что для данного хозяйства в данный конкретный момент важнее – генетика и селекционная работа или же кормление, содержание и ветеринарное обслуживание должен решаться в контексте реальной производственной ситуации. При этом справиться с анализом большого объема данных и расставить правильные производственные приоритеты можно на основании данных информационных систем осуществляющих комплексный количественно-весовой учёт, племенной учет, учет кормления и ветеринарных мероприятий.

Крупный рогатый скот

Содержание

Классификация

Краниологическая классификация

Краниологическая классификация — классификация по форме и параметрам черепа. По этому признаку выделяют следующие типы крупного рогатого скота:

Классификация по возрасту и полу

Развитие скотоводства в России

В государствах восточных славян животноводство развивалось более быстрыми темпами, чем в Западной Европе, поскольку славяне длительное время тесно соприкасались с восточными народами, у них быстрее росли численность городского населения, армия и конница. Уже в I в. н. э. славяне уже торговали племенным скотом с Хорезмом. В Древней Руси VI—IX вв. уровень ведения скотоводства был выше, чем у других народов. В Киевской Руси (IX — начало XII вв.) на полевых работах использовался хорошо развитый крупный рогатый скот. Он давал мясо и молоко для личных нужд крестьянских хозяйств и княжеского двора. Зимой животные содержались в примитивных помещениях или землянках. Им давали сено, солому, зерно (овес, ячмень). За отдельными хозяевами были закреплены участки для косьбы травы на сено. За кошение на чужих участках согласно закону князя Ярослава наказывали штрафом в размере 12 гривен.

В период Московской Руси, после свержения татарского ига и объединения отдельных княжеств в единое государство, развитие животноводства значительно активизировалось и заняло важное место в сельском хозяйстве и экономике страны. Лошадь стала основой крестьянского хозяйства. Крупный рогатый скот в большей степени использовался для получения мяса, молока и молочных продуктов, сырья для кустарной промышленности (кожевенной, свечной, маслобойной, сыродельной). Но вплоть до XVII в. крупный рогатый скот в России использовался в основном для производства мяса, получения молока и как тягловая сила. Его совершенствованию не уделялось внимания. Он был сосредоточен в основном в хозяйствах крепостных крестьян, где содержание и кормление животных были примитивными, племенная работа не велась.

Начало деятельности по улучшению племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота было положено в период царствования Алексея Михайловича (середина XVII в.), который издал указы о приобретении за границей и на Украине для дворцовых вотчин племенных животных и о приглашении специалистов по организации и ведению племенной работы в животноводстве. Одновременно с этим были приня-ты меры по улучшению и повышению продуктивности на севере России холмогорского скота с целью обеспечения населения соленым мясом и молочными продуктами, а также продажи этих продуктов за границей. В эпоху царствования Петра I отрасль крупного рогатого скота стала развиваться как в количественном, так и в качественном отношении. Стало больше внимания уделяться совершенствованию продуктивных и племенных качеств местного скота. С этой целью улучшали кормление и условия содержания животных, особенно в зимний период, завозили из других стран быков-производителей. Наметилась специализация регионов страны по производству скотоводческой продукции. Развитие промышленности и быстрый рост городского населения способствовали значительному увеличению спроса на животноводческую продукцию. Поэтому в примыкающих к крупным городам регионах начало развиваться молочное скотоводство, а мясное — перемещаться в более отдаленные степные регионы и снабжать города мясом. Этот процесс продолжался в течение XVII и XIX вв.

Увеличение производства молока и молочных продуктов для городского населения стимулировало работу по повышению продуктивности коров и совершенствованию их племенных качеств. Это потребовало улучшения условий кормления и содержания животных, введения травосеяния, организации племенной работы. На основе этого в Ярославской губернии была создана высокопродуктивная ярославская порода скота молочного направления, а в Архангельской — холмогорская. В этих губерниях в XIX в. получили широкое развитие производство сыра и сливочного масла, выращивание племенного скота для продажи. В этот период в пригородные хозяйства Москвы и Петербурга из Ярославской губернии ежегодно вывозилось по 2-3 тыс. коров.

Несколько иным путем в конце XIX — начале ХХ вв. развивалось молочное скотоводство в Сибири. При удаленности от рынков сбыта цельного молока и скоропортящихся молочных продуктов сибирское скотоводство стало расширяться на базе маслодельных заводов, перерабатывающих молоко в «русское» (топленое) масло, высоко ценимое на мировом рынке. Улучшение местного скота в основном проводилось «в себе» с целью повышения молочной продуктивности и жирномолочности. В XIX в. во многих регионах страны стала быстро развиваться племенная работа. При этом большое внимание уделялось отбору и подбору животных, выбору производителей, выращиванию племенного молодняками, особенно бычков. Все это повысило молочную продуктивность местных коров. Например, уже в 60-х гг. XIX столетия стадо местных русских коров Бутырского хутора, расположенного под Москвой, давало годовой удой свыше 2500 л от каждой коровы. Были такие стада в Apxaнгельской, Ярославской и других губерниях. В 70-х гг. XIX столетия в европейской части России насчитывалось 138 наиболее известных частных племенных хозяйств крупного рогатого скота, из них в Московской губернии — 12, Петербургской — 10, Тульской — 8, Ярославской — 5, Полтавской — 5, Нижегородской — 3. Важным показателем развития скотоводства является динамика численности животных. Так, в 1846 г. численность крупного рогатого скота в 50 губерниях европейской части России составляла 22,7 млн. гол.; в 1888 — 24,6; в 1900 — 32,9; в 1905 — 33,8; в 1911 г. — 31,4 млн. голов.

Развитию русского скотоводства и качественному его улучшению в конце XIX в. содействовали кооперативные объединения, и в первую очередь, контрольные товарищества или союзы. Первое контрольное товарищество в России было организовано в 1905 г. при Северном обществе сельского хозяйства в Петербургской губернии. Сначала контрольные товарищества занимались главным образом организацией правильного кормления и выбраковкой низкопродуктивных животных. Племенное дело в них было поставлено несколько позднее. Первые же годовые отчеты контрольных товариществ показали довольно высокую продуктивность русского скота, что вызвало интерес к племенной работе и племенным книгам. Первая племенная книга была издана в России в 1885 г. обществом прибалтийских скотоводов, в 1903 г. — в Курской губернии, затем в Ярославской, Тульской, Архангельской, Харьковской и других. Толчок к развитию племенной работы с крестьянским скотом дали Всероссийская выставка животноводства, организованная Северным обществом сельского хозяйства в Петербурге в 1910 г., и съезд животноводов (во время выставки) по вопросам массового улучшения скота. На этой выставке впервые в России были представлены животные русских пород и отродий и данные об их продуктивности. До начала Первой мировой войны в границах прежней России насчитывалось около 500 контрольных товариществ, которые в период Первой мировой и Гражданской войн прекратили свою деятельность.

После Октябрьской революции в 1917 г. помещичьи хозяйства, в которых имелось много племенных животных разных пород, были ликвидированы. Для того чтобы сохранить это ценное поголовье, обеспечить быстрое развитие племенного животноводства и увеличить производство животноводческой продукции, Совет Народных Комиссаров в 1918 г. принял декрет «О племенном животноводстве», в соответствии с которым все племенные животные были признаны общенародным достоянием и занесены в племенные книги. Этот документ предполагал организацию племенных заводов и рассадников племенных животных, обеспечение их грубыми и концентрированными кормами. В 1920 г. было принято постановление «О племенном животноводстве в трудовых коллективах», дающее ряд льгот кооперативным трудовым коллективам, занимающимся разведением и выращиванием племенных животных, но выполнение намеченных работ затормозилось из-за Гражданской войны и засухи в 1921 г., которые нанесли животноводству большой урон. с 58,4 млн в 1916 г. до 45,8 млн гол.

Начавшийся в 1922 г. восстановительный период ознаменовался быстрым ростом поголовья крупного рогатого скота, которое 1928 г. возросло на 21 млн и достигло 66,8 млн голов. Одновременно повысилась продуктивность животных — удой на корову составлял 1042 кг. Валовое производство молока достигло 24,8 млн, говядины (в убойной массе) — 1,5 млн т.

Во время коллективизации сельского хозяйства животноводство снова пришло в упадок. Резко упало производство молока и говядины. В предвоенные годы после завершения коллективизации в крупных хозяйствах произошёл большой скачок в развитии скотоводства были вновь созданы племенные заводы, государственные племенные рассадники, крупные племенные фермы, стало широко внедряться искусственное осеменение животных. Из других стран было завезено более 50 тыс. голов крупного рогато скота разных пород. В 1940 г. в стране имелось 450 племенных заводов и племенных совхозов, 13200 колхозных ферм, 104 государственных рассадника. Увеличилось производство молока — до 37 млн т, что значительно превысило уровень 1913 и 1928 гг., продуктивность коров поднялась до 1185 кг в год, а в лучших хозяйствах достигла 5000 и даже 6000 кг. Производство говядины в убойной массе равнялось 1 млн т. Крупный рогатый скот стал основной отраслью животноводства.

Во время Великой Отечественной войны животноводству был нанесен огромный урон: погибло 17 млн гол. крупного рогатого скота. Однако большими усилиями часть племенного скота оккупированных фашистами территорий страны удалось эвакуировать в восточные районы. Несмотря на трудности военного времени, продолжалась планомерная племенная работа.

В послевоенный период (в 1948 г.) поголовье крупного рогатого скота довольно быстро восстановилось и стало увеличиваться. В 1950 г. оно составило 58 млн гол.; Одновременно с этим повышалась продуктивность коров. В 1950 г. она равнялась 1370 кг; Производство молока в эти годы составляло соответственно 108 млн т; выпуск товарной говядины в убойной массе 8 млн т. Следовательно, поголовье крупного рогатого скота более интенсивно увеличивалось в 1950-е и 1960-е гг., а в 1980-е гг. оно существенно не изменилось. Продуктивность коров возрастала интенсивнее в 1960-е и особенно в 1980-е гг. Темпы роста производства молока были выше в 1950-е, меньше — в 1970-е гг. Прирост производства говядины был более значительным в 1960-е и 1980-е гг. В результате длительной племенной работы по улучшению местного скота, начатой в 1930-е гг., в разных регионах страны были созданы однотипные высокопродуктивные животные, а на их базе — несколько новых ценных пород крупного рогатого скота, которые были утверждены в послевоенные годы: черно-пестрая с тремя отродьями (среднерусское, уральское и сибирское), костромская, курганская, кавказская бурая, казахская белоголовая. В связи с переходом к рыночной экономике, несоответствием цен на животноводческую продукцию и сельскохозяйственную технику, энергоносители, удобрения, строительные материалы и другую промышленную продукцию в 1990-е гг. резко ухудшилось экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий, снизились поголовье крупного рогатого скота, продуктивность коров, производство молока и говядины.

На 1 января 2004 г. в Российской Федерации поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельскохозяйственных товаропроизводителей составляло 25 млн голов. Расчеты показывают, что для полного удовлетворения населения страны в продуктах животного происхождения необходимо к 2010 г. производить 48 млн тонн молока, 11 млн т мяса. В молочном скотоводстве абсолютный приоритет должен быть отдан увеличению продуктивности животных, а не росту их численности. Несмотря на то, что поголовье коров в стране снизилось более чем в два раза, мы имеем на одну тысячу человек по 85 коров, тогда как в Англии, США и других развитых странах — по 35-40 голов.

Численность крупного рогатого скота в России

Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года на 1 июля 2006 года поголовье крупного рогатого скота в России составляло 23514,2 тыс. голов. Из них:

На долю КРС мясных пород в России приходится 1,5% от общего поголовья крупного рогатого скота. 98% говядины получены от коров молочных пород.